lundi, 29 juin 2009

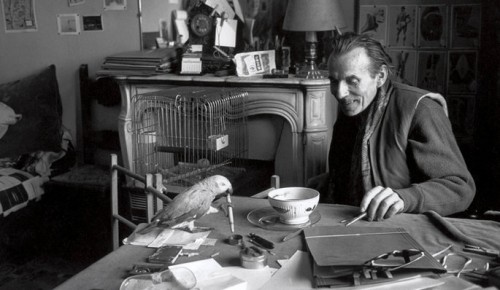

L. F. Céline par Gilberto Giovagnoli

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, peinture, art |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 25 juin 2009

Un Architalien (*) comme lui

Un Architalien (*)

comme lui

L.S.

De temps à autre, la fréquentation assidue des bouquinistes donne encore à l’Occidental fatigué que je suis l’occasion d’inventer, au sens archéologique du mot, quelques trésors de bibliophilie. Ainsi par exemple, cette édition de poche du livre Les jeux et les hommes de Roger Caillois, acheté une misère et dédicacé au stylo bille par l’auteur à… Henri Troyat ! Ou cet exemplaire de La Droite buissonnière de Pol Vandromme**, paru en 1960 aux Sept Couleurs, aperçu au dernier moment, tandis que je m’apprêtais à refermer la porte de la boutique.

*

Parmi ces objets rares, il en est un qui me tient particulièrement à cœur, peut-être parce que je l’ai déniché à Bruxelles, L’Œuf rouge de Curzio Malaparte, dédicacé lui aussi,

« à Monsieur Charles Moine

en très cordial hommage

Curzio Malaparte

Paris ce 5 décembre 1949 »

dans une écriture soignée, d’un beau bleu délavé. Son roman La pelle, traduction La peau, va ou vient de sortir de presse. Dédicace de circonstance j’en déduis, comme l’écrivain, de son propre aveu le plus grand d’Italie (sous-entendu, plus grand que son compatriote Gabriele D’Annunzio), dut en signer des centaines, à défaut d’avoir réussi à percer le mystère entourant l’identité de ce Monsieur Moine. Intitulé Intelligenza di Lenin dans sa version originale de 1930, L’ Œuf rouge*** (à ne pas confondre avec Le Bonhomme Lénine qui date de 1932, je le dis pour les collectionneurs), soit le crâne dégarni et bombé du leader bolchevik, se lit aujourd’hui comme un document, le témoignage de l’existence d’un courant interne au Parti national fasciste dont Malaparte fut l’un des animateurs, celui du fascisme syndicaliste-révolutionnaire des années 20, républicain, anticlérical et antibourgeois, mis en évidence par l’historien Renzo De Felice dans ses travaux – quand certains de ses compagnons de la marche sur Rome voyaient en Mussolini l’héritier des Lénine, Trotski.

*

Lorsqu’il adresse son livre à Charles Moine, ce 5 décembre 1949, Curzio Malaparte a déjà plus d’une vie à son actif. Une qualité en principe réservée aux chats, sauf que Malaparte leur préfère la compagnie des chiens, surtout ceux de la campagne, aux pedigrees douteux. Tout le contraire de Louis-Ferdinand Céline, qui adore les chats mais déteste Malaparte. L’une d’elles, la troisième si l’on compte sa guerre de 14-15 dans les rangs de la Légion garibaldienne (encore une singularité du personnage, l’Italie n’étant entrée en guerre qu’en 1915), son ascension (la direction du quotidien « La Stampa ») puis sa chute au sein de l’appareil du pouvoir romain (la publication chez Grasset en 1931 de Technique du coup d’Etat - « Hitler est une femme » - afin d’échapper aux ciseaux de la censure transalpine), l’a conduit en 1933 à la relégation sur l’île de Lipari. Cinq ans de résidence surveillée à la demande du ministre de l’Air Italo Balbo, son ennemi personnel, rendu responsable par Malaparte de son éviction de « La Stampa », réduits à douze mois grâce à l’entregent du comte Ciano, le gendre de Mussolini. Le duce, qui en privé s’amuse de ses incartades, n’a pas tant tenu rigueur à Malaparte de son Don Camaleo (Monsieur Caméléon, Ed. La Table Ronde, 1946), un roman-feuilleton dans lequel l’écrivain trublion le croquait sous les traits peu flatteurs du reptile habile à changer de couleur, que celui-ci se plaira à le croire après coup. Dans le contexte du rapprochement du régime avec le Vatican, l’allusion ne pouvait être plus explicite. Un court intermède parisien. De retour à Rome, Malaparte fonde la revue culturelle « Prospettive » où, entre deux correspondances de guerre en Ukraine ou en Finlande, il invite les poètes surréalistes Breton et Eluard à s’exprimer. Décidément, la dictature fasciste ne fut pas le totalitarisme nazi.

*

Le 21 juin 1940, c’est muni de son accréditation de journaliste au « Corriere della Sera », une autre faveur du duce, que Malaparte franchit cette fois la frontière, revêtu de l’uniforme de capitaine des Alpini, les chasseurs alpins italiens. Mussolini pensait, en l’éloignant, se débarrasser de son cas, il va lui offrir sur un plateau la matière de sa période de création la plus féconde ! Malaparte, de son vrai nom Kurt-Erich Suckert, s’était engagé à l’âge de seize ans, autant par francophilie que par envie d’en découdre avec l’image honnie du père, saxon et protestant. Le maniement du lance-flammes d’assaut serait sa thérapie de choc. Et maintenant, pour de fumeuses ambitions impériales, Mussolini prétendrait faire se tenir côte à côte soldats italiens et allemands dans la bataille ? Dérisoire, la campagne de France lui inspire un sentiment et un roman - publié après-guerre, Il sole è cieco*, au vrai davantage un assemblage d’idées, de situations vécues - où la honte le dispute à la tristesse ; titanesque, l’invasion de l’Union soviétique, des ouvriers, des ingénieurs jetés contre d’autres ouvriers, d’autres ingénieurs, devient au fil de ses articles, qui formeront la trame de Kaputt et d’Il Volga nasce in Europa**, une odyssée plus proche des neuf cercles de Dante que du poème homérique, dont Malaparte serait l’Ulysse, lancé à pleine vitesse au volant de sa voiture de liaison. En relisant ses 571 pages, je comprends pourquoi Denoël a choisi de rééditer Kaputt dès la révélation du Prix Goncourt 2006. Avec la morale qui s’en dégage : la saloperie (de ce qui se passe là-bas) est tragique, le tragique est beau, donc la saloperie est belle, le livre soutient sans difficulté la comparaison avec Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Disponible au format de poche également.

* D’après Architaliano, le titre du recueil de poèmes publié par Curzio Malaparte en 1928.

** Décédé le 28 mai 2009 à l’âge de 82 ans. Lecteur insatiable doublé d’un élégant styliste, Pol Vandromme cumulait deux handicaps majeurs pour qui veut conquérir la République des Lettres parisienne : sa nationalité belge et un amour immodéré des écrivains marqués à droite. La postérité distinguera l’œuvre critique dans sa volumineuse bibliographie.

*** Ed. du Rocher

* Le soleil est aveugle. Je recommande au lecteur la couverture de l’édition Folio. A signaler aussi, dans la collection Quai Voltaire, la parution d’un inédit, Le Compagnon de voyage, agrémenté d’un cahier photos : www.editionslatableronde.fr

** La Volga naît en Europe, Domat, 1948. Qu’attend-on pour le rééditer ?

00:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne, italie, curzio malaparte |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 19 juin 2009

Céline: le voyage à Berlin

Louis-Ferdinand Céline : Le voyage à Berlin

Le Bulletin célinien n°309, juin 2009 : C'est en mars 1942 que Céline effectua un voyage de cinq jours à Berlin. Échaudé par la confiscation de son or déposé en Hollande, l'écrivain avait pour objectif de confier à son amie danoise Karen Marie Jensen la clé et la combinaison de son coffre bancaire à Copenhague, et ce afin qu'elle mette l'argent en lieu sûr. C'est en compagnie de Lucette, Gen Paul et deux confrères médecins, Auguste Bécart et Jean-Claude Rudler, qu'il fit ce voyage. C'est donc sous le couvert d'un voyage scientifique et médical que Céline put se rendre en Allemagne. Au cours de ce séjour, on lui demanda de rendre une visite au Foyer des ouvriers français de Berlin et d'y prononcer une allocution. Après la guerre, Céline résuma à sa façon la teneur de son intervention : « Ouvriers français. Je vais vous dire une bonne chose, je vous connais bien, je suis des vôtres, ouvrier comme vous, ceux-là (les Allemands) ils sont moches, ils disent qu'ils vont gagner la guerre, j'en sais rien. Les autres, les russes, de l'autre côté, ne valent pas mieux. lis sont peut-être pires ! C'est une affaire de choix entre le choléra et la peste ! C'est pas drôle. Salut ! » Et d'ajouter : « La consternation au "Foyer" fut grande ». Le fait que la causerie de Céline laissa une impression mitigée n'est pas douteux. En témoigne le compte rendu, paru le 12 mars 1942, dans Le Pont, «hebdomadaire de l'amicale des travailleurs français en Allemagne» financé par le Reich. Le pessimisme de Céline, politiquement incorrect avant la lettre, ne fit assurément pas l'affaire de ceux qui l'avaient pressenti pour galvaniser ces travailleurs français qui avaient choisi de venir travailler outre-Rhin.

Le Bulletin célinien n°309, juin 2009 : C'est en mars 1942 que Céline effectua un voyage de cinq jours à Berlin. Échaudé par la confiscation de son or déposé en Hollande, l'écrivain avait pour objectif de confier à son amie danoise Karen Marie Jensen la clé et la combinaison de son coffre bancaire à Copenhague, et ce afin qu'elle mette l'argent en lieu sûr. C'est en compagnie de Lucette, Gen Paul et deux confrères médecins, Auguste Bécart et Jean-Claude Rudler, qu'il fit ce voyage. C'est donc sous le couvert d'un voyage scientifique et médical que Céline put se rendre en Allemagne. Au cours de ce séjour, on lui demanda de rendre une visite au Foyer des ouvriers français de Berlin et d'y prononcer une allocution. Après la guerre, Céline résuma à sa façon la teneur de son intervention : « Ouvriers français. Je vais vous dire une bonne chose, je vous connais bien, je suis des vôtres, ouvrier comme vous, ceux-là (les Allemands) ils sont moches, ils disent qu'ils vont gagner la guerre, j'en sais rien. Les autres, les russes, de l'autre côté, ne valent pas mieux. lis sont peut-être pires ! C'est une affaire de choix entre le choléra et la peste ! C'est pas drôle. Salut ! » Et d'ajouter : « La consternation au "Foyer" fut grande ». Le fait que la causerie de Céline laissa une impression mitigée n'est pas douteux. En témoigne le compte rendu, paru le 12 mars 1942, dans Le Pont, «hebdomadaire de l'amicale des travailleurs français en Allemagne» financé par le Reich. Le pessimisme de Céline, politiquement incorrect avant la lettre, ne fit assurément pas l'affaire de ceux qui l'avaient pressenti pour galvaniser ces travailleurs français qui avaient choisi de venir travailler outre-Rhin.

La séance hebdomadaire du groupe d'études sociales et politiques fut ouverte à 20 heures par notre camarade chargé de la direction du groupe. En quelques mots, il présenta Louis-Ferdinand Céline qui doit prendre la parole. C'est alors que le « docteur » se leva et vint s'asseoir à la table du conférencier.

Céline entra de suite dans le sujet. Sans détours, il ne cacha pas son opinion, acquise d'après une longue expérience personnelle, qu'il était très difficile de réunir les Français à l'étranger et de les faire s'entendre, sinon s'aimer.

Cependant, comme pour lui donner un démenti, la salle était fort bien remplie d'auditeurs avides de ses paroles. Et les débuts de son allocution furent quelque peu troublés par de nombreux retardataires qui faisaient grincer la porte d'entrée. En quelques mots, Céline eut vite fait de créer l'atmosphère, « son atmosphère ». « Je vais vous parler tout simplement, je ne vous ferai pas de discours, ni de conférence, mais vous parlerai comme en famille. Je suis un enfant du peuple, et suis resté tel. J'ai fait mes études de médecine, non pas comme étudiant mais comme travailleur. Je fais partie du peuple et le connais bien ». Et Céline commença immédiatement un diagnostic sévère de la maladie qui, selon lui, atteint chacun de nous. Faisant une allusion poétique, il fit remarquer qu'entre Villon et Chénier il y avait eu quatre siècles de « non lyrisme ». Cette période avait donc, à son avis, provoqué en partie du moins la sécheresse d'âme qui caractérise trop d'entre nous. Nous manquons d'idéal, c'est un fait ; mais nous a-t-on appris à en avoir, ou même à en désirer ? Non, et c'est pour cela que notre maladie est très grave. Et Céline ne craint pas de nous dire nos « quatre vérités ». Nous souffrons d'un mal très sérieux, par suite d'un manque quasi total de lyrisme, d'idéalisme.

Le docteur-écrivain nous dit ensuite son opinion sur les multiples causes de notre mal, et sa conviction qu'il avait de notre exploitation par les juifs qui « savent admirablement nous opposer les uns aux autres »...

L'intérêt du juif est de nous diviser en partis opposés, de façon à donner excuse à notre nonchalance. On rejette les fautes sur l'opposant, ainsi artificiellement créé. La lutte des partis n'est qu'une splendide invention d'Israël. Ensuite Céline montra combien nous avons été vexés de nous être laissés tromper. Il s'éleva alors contre la mentalité du joueur qui s'obstine. « J'ai perdu certes, mais il n'est pas possible qu'en persévérant je ne gagne pas, car j'ai tout bien misé, prévu, je dois donc finir par gagner. »

Céline s'adressa ensuite aux communistes éventuels, avec la franchise qui le caractérise. Que pensez-vous qu'il vous arriverait en cas d'une victoire des Soviets ? « Mais vous serez immédiatement déportés en Sibérie, avant les bourgeois même. Une fois votre "utilité" passée, vous deviendriez plus dangereux et inutiles que les modérés. »

Finalement, Céline dressa un très sombre tableau de la situation, et ne laissa entrevoir aucune issue. À un tel point, que les visages commençaient à montrer de l'étonnement, pour ne pas dire de l'indignation dans la salle comble. « Nous ne sommes tout de même pas aussi vils et laids qu'il veut bien nous le dire » aurait-on pu lire sur chaque face. Et Céline termina son spirituel exposé, ayant ainsi atteint le but qu'il cherchait. Il avait « piqué au vif », réveillé pour un moment nos sens endormis par cent cinquante ans de Déclaration des droits de l'homme, déclarations jamais suivies des « devoirs de l'homme ».

Le délégué du groupement d'études sociales et politiques du Foyer vint alors remercier le célèbre auteur des Beaux draps de son intéressant exposé, aussi spirituel que vivant. Il dit cependant sa conviction que « tout n'était pas perdu ». Si tout le monde n'a pas encore tout à fait

« compris », il n'en existe pas moins une minorité agissante et décidée, dont nous avons parmi nous ce soir un exemple en la personne d'un de nos camarades, de passage à Berlin, en permission, du front de l'Est. « J'aimerais beaucoup que notre camarade réponde à Céline », déclara alors l'orateur, et nous montre ainsi ce que pensent « ceux qui ont confiance quand même, parce qu'ils agissent ». C'est alors que se leva un jeune légionnaire français. En quelques paroles, il sut montrer à l'auditoire enthousiasmé que l'horizon n'était pas aussi sombre que Céline avait bien voulu nous le dépeindre. Il dit sa conviction personnelle, qui se trouvait être la nôtre d'ailleurs, que Céline avait voulu « piquer au vif » son auditoire.

« Certes, tout n'est pas le mieux dans le meilleur des mondes ; mais il ne faut pas désespérer, il faut agir, se montrer des hommes dignes des idées qu'ils prétendent avoir, et même défendre ces idées ; c'est ce que nous, volontaires contre le bolchevisme, faisons chaque jour. De même, vous qui travaillez en Allemagne, contribuez chaque jour efficacement à la lutte que l'Europe mène contre son ennemi d'aujourd'hui, le bolchevisme, et son ennemi de toujours, l'Angleterre. (Applaudissements sans fin.)

Après ce court et intéressant exposé d'un volontaire français du front de l'Est, M. Félix Allmend, du Comité franco-allemand, dont le dévouement au Foyer des ouvriers de langue française de Berlin est connu de chacun, prend la parole.

«Je voudrais ajouter quelques mots allemands à ce dialogue français, dit-il :

«Tout comme votre camarade légionnaire, je crois avoir compris le sens des paroles de Céline, qui veut certainement réveiller ceux qui se sont laissé endormir par des propagandistes trop zélés. Cette franchise est de beaucoup préférable à l'attitude qui consiste à vouloir jouer un rôle pour lequel on n'a plus de forces. À côté des paroles inutiles, il y a les faits. Or les Allemands sont bien davantage impressionnés par le travail de chaque jour de vous tous : ouvriers français qui vous faites apprécier par vos chefs, légionnaires qui avez quitté votre patrie pour vous joindre à l'Allemagne et à ses alliés dans un combat à mort, prisonniers donnant un magnifique exemple d'abnégation et de courage permanents, vous tous qui coopérez à la même cause qui est celle de nos pays et de l'Europe entière...

Toute cette franchise est de beaucoup préférable aux vieilles formules démagogiques, qui n'ont plus de place dans l'Europe nouvelle. »

Des applaudissements nourris accueillent cette dernière phrase du Dr Félix Allmend.

PICHE

(Le Pont, 12 mars 1942)

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, années 40, seconde guerre mondiale, céline, deuxième guerre mondiale, berlin |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 17 juin 2009

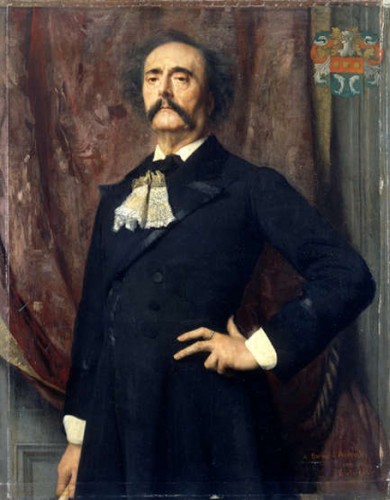

Barbey d'Aurevilly, le réfractaire

Barbey d’Aurevilly, le réfractaire

Ex: http://archaion.hautetfort.com/

Réfractaire, du latin refractarius : indocile. Voilà qui définit à la perfection cet écrivain secret, né une nuit de Samain il y a deux cents ans, et que le regretté Jean Mabire décrivait comme « l’incarnation d’un esprit de révolte et de défi ».

Jules Barbey, dit d’Aurevilly (1808-1889), d’abord républicain (pour narguer une famille aux prétentions nobiliaires et chouannes) puis défenseur du Trône et de l’Autel comme son maître Balzac. Opiomane et catholique tonitruant, dandy (ses redingotes moulantes, ses cravates précieuses, son essai sur Brummell) et pigiste désargenté; bref, une somme de contradictions qui font l’homme authentique, celui qui ne fait jamais carrière. L’anticonformiste perdu au milieu des bourgeois goguenards, le solitaire entouré de coteries. Citons à nouveau Mabire, décidément doué : « la noblesse le déçoit, la bourgeoisie le hérisse, la populace l’écoeure ». Comment ne pas être séduit par un tel énergumène qui, avec le temps, se révèle comme l’un des écrivains majeurs de son siècle, aux côtés de Baudelaire et de Gobineau, ces chantres de l’aristocratie spirituelle ?

Pour mieux connaître le « Connétable des Lettres », le lecteur se plongera sans tarder dans Les Diaboliques, son chef-d’œuvre, livre inquiétant et scabreux, d’un romantisme absolu. Et quelle langue somptueuse! Le court essai que signe l’écrivain François Tallandier sera également bienvenu tant son auteur a compris Barbey, qu’il définit comme un réfractaire par vocation et par fatalité, celui qui, d’instinct, vomit la sirupeuse doxa de son temps et qui, en fin de compte, refuse de « baiser le sabot de l’âne » - pour citer un autre rebelle, Charles de Coster.

Avec une sympathie non dénuée d’esprit critique, Tallandier a relu cet irrécupérable, antimoderne résolu autant que lucide : « les économistes effarés devant cet abîme du désir forcené de la richesse, qui se creuser de plus en plus dans le cœur de l’homme, et ce trou dans la terre qui s’appelle l’épuisement du sol ». Précurseur de la décroissance, Barbey apparaît aussi – à l’instar de Mistral – comme celui du réflexe identitaire, qui résiste à tout nivellement. En témoigne son attachement – paradoxal chez ce Parisien - à un Cotentin resté très païen. Explorateur des gouffres de l’Eros noir, Barbey a beau poser au sacristain : il scandalise les catholiques (« les vipères de vertu ») comme il horrifie les mécréants, mettant un point d’honneur à déplaire autant aux moisis qu’aux écervelés. Un libertin, qui se détache de son siècle avec superbe, les moustaches en broussaille et la cravache à la main. Le chantre des singularités proclamées comme des secrets inavouables. Un maître pour les indociles de demain.

Christopher Gérard

François Tallandier, Barbey d’Aurevilly, le réfractaire, Ed. de Bartillat, 15€. Voir aussi Jean Mabire, Que lire ? 6

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, 19ème siècle, catholicisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 16 juin 2009

Teatro e futurismo

Teatro e Futurismo

Ex: http://augustomovimento.blogspot.com/

«Il Futurismo vuole trasformare il Teatro di Varietà in teatro dello stupore, del record e della fisicofollia»

L’abilità propagandistica e il desiderio di sollevare scalpore, spingono i futuristi ad intervenire anche in campo teatrale. In particolare Marinetti credeva che tutti fossero potenzialmente poeti o drammaturghi. Da questa idea cominciarono, in tutta Italia, a dilagare le celeberrime “serate futuriste”, inizialmente nelle piazze – coinvolgendo nelle rappresentazioni anche il pubblico – e successivamente nei teatri. Marinetti, Corra e Settimelli sono considerati gli iniziatori del teatro “sintetico” futurista: questo aggettivo deriva dal fatto che si trattava per lo più di piccoli “attimi sintetici”, le cui caratteristiche sono la concentrazione, la compenetrazione, la simultaneità e il dinamismo.

L’abilità propagandistica e il desiderio di sollevare scalpore, spingono i futuristi ad intervenire anche in campo teatrale. In particolare Marinetti credeva che tutti fossero potenzialmente poeti o drammaturghi. Da questa idea cominciarono, in tutta Italia, a dilagare le celeberrime “serate futuriste”, inizialmente nelle piazze – coinvolgendo nelle rappresentazioni anche il pubblico – e successivamente nei teatri. Marinetti, Corra e Settimelli sono considerati gli iniziatori del teatro “sintetico” futurista: questo aggettivo deriva dal fatto che si trattava per lo più di piccoli “attimi sintetici”, le cui caratteristiche sono la concentrazione, la compenetrazione, la simultaneità e il dinamismo.Non sempre il pubblico accettava la “forza d’urto” di quel teatro, e spesso rispondeva con ingiurie e con il lancio di ortaggi. Immancabilmente le serate futuriste si concludevano con provocazioni di ogni tipo e con risse furibonde, con tanto di sfide a duello. Spesso i nemici e avversari dei futuristi affittavano interi palchi, munendosi di ortaggi, e al momento opportuno facevano scattare la baraonda. A quel punto i futuristi avevano già vinto la loro battaglia pubblicitaria. L’eco del putiferio si estendeva, attraverso i giornali, in tutta l’Italia.

Osservando più tecnicamente il teatro futurista, si può osservare che – come i dadaisti e i surrealisti – neppure i futuristi italiani furono uomini di teatro nel senso professionale del termine, ma artisti, scrittori, poeti che consideravano il teatro non solo un ideale punto d’incontro, ma anche il migliore strumento di propaganda del loro ideale vitalistico, nazionalista e tecnocratico. Nonostante la mancanza di professionismo, furono coloro che al teatro concessero un’attenzione più continua e organica, soprattutto a livello teorico, in una serie di manifesti: il manifesto dei drammaturghi futuristi (1911), del teatro di varietà (1913), del teatro futurista sintetico (1915), della scenografia futurista (1915), del teatro della sorpresa (1921).

La contestazione del teatro «passatista e borghese» investe prima di tutto il teatro drammaturgico: a un dramma analitico, basato su una logica degli eventi di fatto impossibile e sulla credibilità astrattamente psicologica dei personaggi, i futuristi contrappongono il dramma sintetico, che coglie, in un’unica visione, momenti cronologicamente e spazialmente lontani, ma connessi fra loro da analogie e da contrapposizioni profonde. Non c’è bisogno di una premessa da sviluppare in una serie successiva di episodi pazientemente organizzati, ma basta l’intuizione del nucleo essenziale dei fenomeni. I personaggi non hanno contenuto psicologico, ma si risolvono totalmente nelle loro azioni, che possono anche esaurirsi in gesti molto semplici, di assoluto valore o non esserci affatto, lasciando l’azione affidata agli oggetti.

La contestazione del teatro «passatista e borghese» investe prima di tutto il teatro drammaturgico: a un dramma analitico, basato su una logica degli eventi di fatto impossibile e sulla credibilità astrattamente psicologica dei personaggi, i futuristi contrappongono il dramma sintetico, che coglie, in un’unica visione, momenti cronologicamente e spazialmente lontani, ma connessi fra loro da analogie e da contrapposizioni profonde. Non c’è bisogno di una premessa da sviluppare in una serie successiva di episodi pazientemente organizzati, ma basta l’intuizione del nucleo essenziale dei fenomeni. I personaggi non hanno contenuto psicologico, ma si risolvono totalmente nelle loro azioni, che possono anche esaurirsi in gesti molto semplici, di assoluto valore o non esserci affatto, lasciando l’azione affidata agli oggetti.Le “sintesi futuriste”, opera soprattutto di Marinetti, furono anche rappresentate, non però dai futuristi stessi, ma da normali compagnie professioniste che non potevano avere né una specifica preparazione, né un particolare interesse ideologico. Il loro significato rimase perciò confinato nella dimensione letteraria.

Non esiste una sola concezione di teatro futurista: esso può essere infatti sia un teatro eccentrico o grottesco, sia dell’assurdo che sintetico. A differenza del teatro classico, il teatro di prosa per eccellenza, non sono fondamentali i dialoghi o comunque le scene parlate, bensì l’attenzione viene catturata dai suoni, dalle luci e dai movimenti corporei. Non è un caso che nel teatro futurista sia utilizzata molto spesso la danza, al fine di trasmettere al pubblico, attraverso i movimenti dei ballerini, un senso di moto, di velocità e dinamismo. Al posto dei dialoghi vi sono didascalie lunghissime e molto dettagliate. Il teatro futurista è spesso un teatro muto e talvolta – in aggiunta – i personaggi sono incomprensibili nelle loro azioni, tanto che lo spettatore rimane stupito e con un senso di confusione. In più capita che il personaggio non sia un attore, bensì un oggetto. In scena si riesce a far diventare reale, normale e logico un comportamento completamente surreale, mentre le frasi, i gesti e le reazioni appartenenti al senso comune risultano banali e assurdi.

Anche il grande Majakovskij si interessò molto al nuovo teatro futurista, ma intendendolo più in senso satirico, per prendere in giro la realtà e gli schemi del buon senso.

Sul piano scenografico Enrico Prampolini sviluppò tutte le premesse insite nel gusto dei futuristi per le macchine e la tecnologia, scegliendo una scena mobile e luminosa, nella quale l’attore umano sarebbe apparso banale e superato, ed era quindi auspicabile sostituirlo con marionette o addirittura con l’attore-gas «che estinguendosi, o procreandosi, propagherà un odore sgradevolissimo, emanerà un simbolo di identità alquanto equivoca», supremo sberleffo al mattatore del tipico teatro antico italiano.

Sul piano scenografico Enrico Prampolini sviluppò tutte le premesse insite nel gusto dei futuristi per le macchine e la tecnologia, scegliendo una scena mobile e luminosa, nella quale l’attore umano sarebbe apparso banale e superato, ed era quindi auspicabile sostituirlo con marionette o addirittura con l’attore-gas «che estinguendosi, o procreandosi, propagherà un odore sgradevolissimo, emanerà un simbolo di identità alquanto equivoca», supremo sberleffo al mattatore del tipico teatro antico italiano.Il manifesto più significativo è forse quello del teatro di varietà, definito il vero teatro confacente alla sensibilità e all’intelligenza dell’uomo moderno, poiché esalta il sesso di fronte al sentimento, l’azione e il rischio di fronte alla contemplazione, la trasformazione e il movimento muscolare di fronte alla staticità, ma soprattutto perché distrae lo spettatore dalla sua secolare condizione di voyeur passivo trascinandolo nella follia fisica dell’azione.

Per approfondire, leggi il Manifesto del Teatro di Varietà

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne, théâtre, dramaturgie, avant-garde, futurisme, italie, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 15 juin 2009

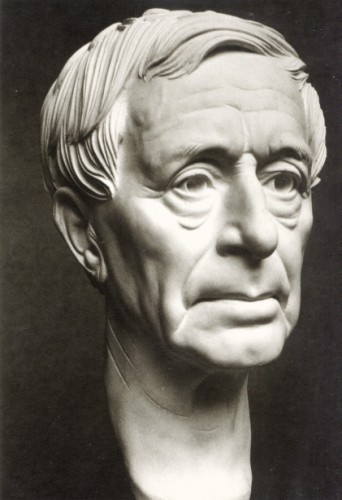

Céline: une nouvelle biographie

Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/

Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/

Yves Buin publie aux éditions Gallimard une biographie de Louis-Ferdinand Céline. Nous reproduisons ci-dessous l'avant-propos du livre :

"Écrire sur Louis-Ferdinand Céline n'est pas mince affaire. L'écrivain, l'homme, la vie et l'œuvre continuent de déranger et de susciter malaise. Pour reprendre l'expression bien connue concernant la période litigieuse de Vichy, il y a en Céline, également, un « passé qui ne passe pas ». De ce fait, une interpellation perdure : pourquoi ranimer le « monstre » ?

Pour beaucoup Céline demeure définitivement infréquentable, rebutés qu'ils sont par les pamphlets, souvent évoqués, vilipendés et non lus, qui focalisent la passion. Pour ceux-là qui passent à côté d'une oeuvre considérable, les autres livres disparaissent ainsi, annulés par ce qu'on fantasme des comportements conjoncturels de leur auteur en une période de l'Histoire (1937-1945) fort troublée et dramatique. Abhorré, le personnage Céline invalide alors l'écrivain. À l'opposé, les inconditionnels absolus du texte célinien, au pire, gomment le parcours chaotique de l'homme ou, au mieux, l'annexent à l'œuvre comme une de ses sources indéniables pour le neutraliser dans « du littéraire », une fatalité devenant par la transe du verbe une positivité.

Dans ces deux occurrences quelque chose est manqué d'une éclatante et insoluble contradiction existentielle : un homme s'est débattu avec son irrationnel, ses hantises, ses démons et a eu la témérité de les rendre publics, s'exposant à la vindicte. Médecin humaniste (eh oui!), imprécateur féroce et provocateur, obsédé par la figure écrasante du Peuple du Livre, inventeur d'une langue inimitable, perdu dans une déréliction totale, la fièvre d'écrire diffère sa mort psychique et, un temps, sa destruction physique. Telle est l'équation célinienne. L'accepter sans prétendre la résoudre permet de sortir de l'impasse d'un vieux débat moralisant.

Réduire le discours célinien à une composante pathologique, celle d'un délire de persécution de type paranoïaque, est sans issue et un peu court. Céline a été, certes, dans un rapport tendu avec l'altérité où dominent doute et méfiance, où s'inscrit un pessimisme radical quant au statut et aux agissements de l'espèce humaine, mais il a écrit pour le dire à l'autre, en être lu et, peut-être, compris.

Aussi, près de cinquante ans après sa mort et plus de soixante après la période de l'infamie, doit-on se donner la chance de l'objectivité — admettons qu'elle soit relative — envers cette trajectoire aux aspects déments, et accueillir, tel quel, Céline dans sa démesure en érigeant cette autobiographie gigantesque, dans son registre propre, en l'une des mémoires du XXè siècle, comme les récits de Soljenitsyne et de Chalamov furent celles du goulag, bien que Céline les domine de bien haut, sur le plan de la littérature qui était son seul objet de désir, lui qui disait la détester.

Autobiographie fictionnelle, donc, d'un homme nourri aux désastres, s'enfonçant dans un litanique radotage antisémite, le dépassant pour décrire comme personne le chaos de l'Histoire, follement lucide, pourrait-on affirmer, sur l'inanité des systèmes, des idéologies et la vanité des destins singuliers.

Se confronter à Céline dans le conflit ne laisse pas indemne, le suivre dans ses diatribes et créations langagières, sans jugement moral, avec le seul respect de la factualité nous paraît, aujourd'hui où nous nous préparons à connaître d'autres drames que nous mitonne l'Histoire, être la voie la moins tendancieuse pour aborder Céline.

Que dans cette optique soit remercié ici François Gibault, son biographe reconnu, pour ses travaux, pour l'attention qu'il a portée à la lecture de notre manuscrit et à notre démarche consistant à croiser les diverses autres approches biographiques auxquelles nous nous référons dans ce livre, tout en gardant notre liberté d'appréciation de l'œuvre de Céline, essentielle."

Yves Buin, Céline, Gallimard, 2009.

Commande possible sur Amazon.fr.

00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 14 juin 2009

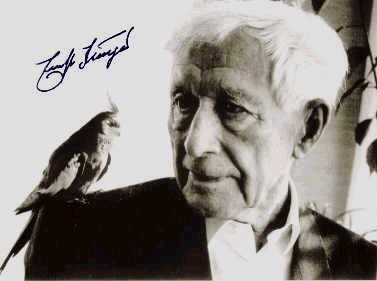

Ernst Jünger: The Resolute Life of an Anarch

Ernst Junger: The Resolute Life of an Anarch

by Keith Preston - http://attackthesystem.com/

Perhaps the most interesting, poignant and, possibly, threatening type of writer and thinker is the one who not only defies conventional categorizations of thought but also offers a deeply penetrating critique of those illusions many hold to be the most sacred. Ernst Junger (1895-1998), who first came to literary prominence during Germany’s Weimar era as a diarist of the experiences of a front line stormtrooper during the Great War, is one such writer. Both the controversial nature of his writing and its staying power are demonstrated by the fact that he remains one of the most important yet widely disliked literary and cultural figures of twentieth century Germany. As recently as 1993, when Junger would have been ninety-eight years of age, he was the subject of an intensely hostile exchange in the “New York Review of Books” between an admirer and a detractor of his work.(1) On the occasion of his one hundreth birthday in 1995, Junger was the subject of a scathing, derisive musical performed in East Berlin. Yet Junger was also the recipient of Germany’s most prestigious literary awards, the Goethe Prize and the Schiller Memorial Prize. Junger, who converted to Catholicism at the age of 101, received a commendation from Pope John Paul II and was an honored guest of French President Francois Mitterand and German Chancellor Helmut Kohl at the Franco-German reconciliation ceremony at Verdun in 1984. Though he was an exceptional achiever during virtually every stage of his extraordinarily long life, it was his work during the Weimar period that not only secured for a Junger a presence in German cultural and political history, but also became the standard by which much of his later work was evaluated and by which his reputation was, and still is, debated. (2)

Ernst Junger was born on March 29, 1895 in Heidelberg, but was raised in Hanover. His father, also named Ernst, was an academically trained chemist who became wealthy as the owner of a pharmaceutical manufacturing business, finding himself successful enough to essentially retire while he was still in his forties. Though raised as an evangelical Protestant, Junger’s father did not believe in any formal religion, nor did his mother, Karoline, an educated middle class German woman whose interests included Germany’s rich literary tradition and the cause of women’s emancipation. His parents’ politics seem to have been liberal, though not radical, in the manner not uncommon to the rising bourgeoise of Germany’s upper middle class during the pre-war period. It was in this affluent, secure bourgeoise environment that Ernst Junger grew up. Indeed, many of Junger’s later activities and professed beliefs are easily understood as a revolt against the comfort and safety of his upbringing. As a child, he was an avid reader of the tales of adventurers and soldiers, but a poor academic student who did not adjust well to the regimented Prussian educational system. Junger’s instructors consistently complained of his inattentiveness. As an adolescent, he became involved with the Wandervogel, roughly the German equivalent of the Boy Scouts.(3)

It was while attending a boarding school near his parents’ home in 1913, at the age of seventeen, that Junger first demonstrated his first propensity for what might be called an “adventurist” way of life. With only six months left before graduation, Junger left school, leaving no word to his family as to his destination. Using money given to him for school-related fees and expenses to buy a firearm and a railroad ticket to Verdun, Junger subsequently enlisted in the French Foreign Legion, an elite military unit of the French armed forces that accepted enlistees of any nationality and had a reputation for attracting fugitives, criminals and career mercenaries. Junger had no intention of staying with the Legion. He only wanted to be posted to Africa, as he eventually was. Junger then deserted, only to be captured and sentenced to jail. Eventually his father found a capable lawyer for his wayward son and secured his release. Junger then returned to his studies and underwent a belated high school graduation. However, it was only a very short time later that Junger was back in uniform. (4)

Warrior and War Diarist

Ernst Junger immediately volunteered for military service when he heard the news that Germany was at war in the summer of 1914. After two months of training, Junger was assigned to a reserve unit stationed at Champagne. He was afraid the war would end before he had the opportunity to see any action. This attitude was not uncommon among many recruits or conscripts who fought in the war for their respective states. The question immediately arises at to why so many young people would wish to look into the face of death with such enthusiasm. Perhaps they really did not understand the horrors that awaited them. In Junger’s case, his rebellion against the security and luxury of his bourgeoise upbringing had already been ably demonstrated by his excursion with the French Foreign Legion. Because of his high school education, something that soldiers of more proletarian origins lacked, Junger was selected to train to become an officer. Shortly before beginning his officer’s training, Junger was exposed to combat for the first time. From the start, he carried pocket-sized notebooks with him and recorded his observations on the front lines. His writings while at the front exhibit a distinctive tone of detachment, as though he is simply an observer watching while the enemy fires at others. In the middle part of 1915, Junger suffered his first war wound, a bullet graze to the thigh that required only two weeks of recovery time. Afterwards, he was promoted to the rank of lieutenant.(5)

At age twenty-one, Junger was the leader of a reconnaissance team at the Somme whose purpose was to go out at night and search for British landmines. Early on, he acquired the reputation of a brave soldier who lacked the preoccupation with his own safety common to most of the fighting men. The introduction of steel artifacts into the war, tanks for the British side and steel helmets for the Germans, made a deep impression on Junger. Wounded three times at the Somme, Junger was awarded the Iron Medal First Class. Upon recovery, he returned to the front lines. A combat daredevil, he once held out against a much larger British force with only twenty men. After being transferred to fight the French at Flanders, he lost ten of his fourteen men and was wounded in the left hand by a blast from French shelling. After being harshly criticized by a superior officer for the number of men lost on that particular mission, Junger began to develop a contempt for the military hierarchy whom he regarded as having achieved their status as a result of their class position, frequently lacking combat experience of their own. In late 1917, having already experienced nearly three full years of combat, Junger was wounded for the fifth time during a surprise assault by the British. He was grazed in the head by a bullet, acquiring two holes in his helmet in the process. His performance in this battle won him the Knights Cross of the Hohenzollerns. In March 1918, Junger participated in another fierce battle with the British, losing 87 of his 150 men. (6)

Nothing impressed Junger more than personal bravery and endurance on the part of soldiers. He once “fell to the ground in tears” at the sight of a young recruit who had only days earlier been unable to carry an ammunition case by himself suddenly being able to carry two cases of missles after surviving an attack of British shells. A recurring theme in Junger’s writings on his war experiences is the way in which war brings out the most savage human impulses. Essentially, human beings are given full license to engage in behavior that would be considered criminal during peacetime. He wrote casually about burning occupied towns during the course of retreat or a shift of position. However, Junger also demonstrated a capacity for merciful behavior during his combat efforts. He refrained from shooting a cornered British soldier after the foe displayed a portrait of his family to Junger. He was wounded yet again in August of 1918. Having been shot in the chest and directly through a lung, this was his most serious wound yet. After being hit, he still managed to shoot dead yet another British officer. As Junger was being carried off the battlefield on a stretcher, one of the stretcher carriers was killed by a British bullet. Another German soldier attempted to carry Junger on his back, but the soldier was shot dead himself and Junger fell to the ground. Finally, a medic recovered him and pulled him out of harm’s way. This episode would be the end of his battle experiences during the Great War.(7)

In Storms of Steel

Junger’s keeping of his wartime diaries paid off quite well in the long run. They were to become the basis of his first and most famous book, In Storms of Steel, published in 1920. The title was given to the book by Junger himself, having found the phrase in an old Icelandic saga. It was at the suggestion of his father that Junger first sought to have his wartime memoirs published. Initially, he found no takers, antiwar sentiment being extremely high in Germany at the time, until his father at last arranged to have the work published privately. In Storms of Steel differs considerably from similar works published by war veterans during the same era, such as Erich Maria Remarque’s All Quiet on the Western Front and John Dos Passos’ Three Soldiers. Junger’s book reflects none of the disillusionment with war by those experienced in its horrors of the kind found in these other works. Instead, Junger depicted warfare as an adventure in which the soldier faced the highest possible challenge, a battle to the death with a mortal enemy. Though Junger certainly considered himself to be a patriot and, under the influence of Maurice Barres (8), eventually became a strident German nationalist, his depiction of military combat as an idyllic setting where human wills face the supreme test rose far above ordinary nationalist sentiments. Junger’s warrior ideal was not merely the patriot fighting out of a profound sense of loyalty to his country nor the stereotype of the dutiful soldier whose sense of honor and obedience compels him to follow the orders of his superiors in a headlong march towards death. Nor was the warrior prototype exalted by Junger necessarily an idealist fighting for some alleged greater good such as a political ideal or religious devotion. Instead, war itself is the ideal for Junger. On this question, he was profoundly influenced by Nietzsche, whose dictum “a good war justifies any cause”, provides an apt characterization of Junger’s depiction of the life (and death) of the combat soldier. (9)

This aspect of Junger’s outlook is illustrated quite well by the ending he chose to give to the first edition of In Storms of Steel. Although the second edition (published in 1926) ends with the nationalist rallying cry, “Germany lives and shall never go under!”, a sentiment that was deleted for the third edition published in 1934 at the onset of the Nazi era, the original edition ends simply with Junger in the hospital after being wounded for the final time and receiving word that he has received yet another commendation for his valor as a combat soldier. There is no mention of Germany’s defeat a few months later. Nationalism aside, the book is clearly about Junger, not about Germany, and Junger’s depiction of the war simultaneously displays an extraordinary level detachment for someone who lived in the face of death for four years and a highly personalized account of the war where battle is first and foremost about the assertion of one’s own “will to power” with cliched patriotic pieties being of secondary concern.

Indeed, Junger goes so far as to say there were winners and losers on both sides of the war. The true winners were not those who fought in a particular army or for a particular country, but who rose to the challenge placed before them and essentially achieved what Junger regarded as a higher state of enlightenment. He believed the war had revealed certain fundamental truths about the human condition. First, the illusions of the old bourgeoise order concerning peace, progress and prosperity had been inalterably shattered. This was not an uncommon sentiment during that time, but it is a revelation that Junger seems to revel in while others found it to be overwhelmingly devastating. Indeed, the lifelong champion of Enlightenment liberalism, Bertrand Russell, whose life was almost as long as Junger’s and who observed many of the same events from a much different philosophical perspective, once remarked that no one who had been born before 1914 knew what it was like to be truly happy.(10) A second observation advanced by Junger had to do with the role of technology in transforming the nature of war, not only in a purely mechanical sense, but on a much greater existential level. Before, man had commanded weaponry in the course of combat. Now weaponry of the kind made possible by modern technology and industrial civilization essentially commanded man. The machines did the fighting. Man simply resisted this external domination. Lastly, the supremacy of might and the ruthless nature of human existence had been demonstrated. Nietzsche was right. The tragic, Darwinian nature of the human condition had been revealed as an irrevocable law.

In Storms of Steel was only the first of several works based on his experiences as a combat officer that were produced by Junger during the 1920s. Copse 125 described a battle between two small groups of combatants. In this work, Junger continued to explore the philosophical themes present in his first work. The type of technologically driven warfare that emerged during the Great War is characterized as reducing men to automatons driven by airplanes, tanks and machine guns. Once again, jingoistic nationalism is downplayed as a contributing factor to the essence of combat soldier’s spirit. Another work of Junger’s from the early 1920s, Battle as Inner Experience, explored the psychology of war. Junger suggested that civilization itself was but a mere mask for the “primordial” nature of humanity that once again reveals itself during war. Indeed, war had the effect of elevating humanity to a higher level. The warrior becomes a kind of god-like animal, divine in his superhuman qualities, but animalistic in his bloodlust. The perpetual threat of imminent death is a kind of intoxicant. Life is at its finest when death is closest. Junger described war as a struggle for a cause that overshadows the respective political or cultural ideals of the combatants. This overarching cause is courage. The fighter is honor bound to respect the courage of his mortal enemy. Drawing on the philosophy of Nietzsche, Junger argued that the war had produced a “new race” that had replaced the old pieties, such as those drawn from religion, with a new recognition of the primacy of the “will to power”.(11)

Conservative Revolutionary

Junger’s writings about the war quickly earned him the status of a celebrity during the Weimar period. Battle as Inner Experience contained the prescient suggestion that the young men who had experienced the greatest war the world had yet to see at that point could never be successfully re-integrated into the old bougeoise order from which they came. For these fighters, the war had been a spiritual experience. Having endured so much only to see their side lose on such seemingly humiliating terms, the veterans of the war were aliens to the rationalistic, anti-militarist, liberal republic that emerged in 1918 at the close of the war. Junger was at his parents’ home recovering from war wounds during the time of the attempted coup by the leftist workers’ and soldiers’ councils and subsequent suppression of these by the Freikorps. He experimented with psychoactive drugs such as cocaine and opium during this time, something that he would continue to do much later in life. Upon recovery, he went back into active duty in the much diminished Germany army. Junger’s earliest works, such as In Storms of Steel, were published during this time and he also wrote for military journals on the more technical and specialized aspects of combat and military technology. Interestingly, Junger attributed Germany’s defeat in the war simply to poor leadership, both military and civilian, and rejected the “stab in the back” legend that consoled less keen veterans.

After leaving the army in 1923, Junger continued to write, producing a novella about a soldier during the war titled Sturm, and also began to study the philosophy of Oswald Spengler. His first work as a philosopher of nationalism appeared the Nazi paper Volkischer Beobachter in September, 1923.

Critiquing the failed Marxist revolution of 1918, Junger argued that the leftist coup failed because of its lacking of fresh ideas. It was simply a regurgitation of the egalitarian outllook of the French Revolution. The revolutionary left appealed only to the material wants of the Germany people in Junger’s views. A successful revolution would have to be much more than that. It would have to appeal to their spiritual or “folkish” instincts as well. Over the next few years Junger studied the natural sciences at the University of Leipzig and in 1925, at age thirty, he married nineteen-year-old Gretha von Jeinsen. Around this time, he also became a full-time political writer. Junger was hostile to Weimar democracy and its commercial bourgeiose society. His emerging political ideal was one of an elite warrior caste that stood above petty partisan politics and the middle class obsession with material acquisition. Junger became involved with the the Stahlhelm, a right-wing veterans group, and was a contributer to its paper, Die Standardite. He associated himself with the younger, more militant members of the organization who favored an uncompromised nationalist revolution and eschewed the parliamentary system. Junger’s weekly column in Die Standardite disseminated his nationalist ideology to his less educated readers. Junger’s views at this point were a mixture of Spengler, Social Darwinism, the traditionalist philosophy of the French rightist Maurice Barres, opposition to the internationalism of the left that had seemingly been discredited by the events of 1914, irrationalism and anti-parliamentarianism. He took a favorable view of the working class and praised the Nazis’ efforts to win proletarian sympathies. Junger also argued that a nationalist outlook need not be attached to one particular form of government, even suggesting that a liberal monarchy would be inferior to a nationalist republic.(12)

In an essay for Die Standardite titled “The Machine”, Junger argued that the principal struggle was not between social classes or political parties but between man and technology. He was not anti-technological in a Luddite sense, but regarded the technological apparatus of modernity to have achieved a position of superiority over mankind which needed to be reversed. He was concerned that the mechanized efficiency of modern life produced a corrosive effect on the human spirit. Junger considered the Nazis’ glorification of peasant life to be antiquated. Ever the realist, he believed the world of the rural people to be in a state of irreversible decline. Instead, Junger espoused a “metropolitan nationalism” centered on the urban working class. Nationalism was the antidote to the anti-particularist materialism of the Marxists who, in Junger’s views, simply mirrored the liberals in their efforts to reduce the individual to a component of a mechanized mass society. The humanitarian rhetoric of the left Junger dismissed as the hypocritical cant of power-seekers feigning benevolence. He began to pin his hopes for a nationalist revolution on the younger veterans who comprised much of the urban working class.

In 1926, Junger became editor of Arminius, which also featured the writings of Nazi leaders like Alfred Rosenberg and Joseph Goebbels. In 1927, he contributed his final article to the Nazi paper, calling for a new definition of the “worker”, one not rooted in Marxist ideology but the idea of the worker as a civilian counterpart to the soldier who struggles fervently for the nationalist ideal. Junger and Hitler had exchanged copies of their respective writings and a scheduled meeting between the two was canceled due to a change in Hitler’s itinerary. Junger respected Hitler’s abilities as an orator, but came to feel he lacked the ability to become a true leader. He also found Nazi ideology to be intellectually shallow, many of the Nazi movement’s leaders to be talentless and was displeased by the vulgarity, crassly opportunistic and overly theatrical aspects of Nazi public rallies. Always an elitist, Junger considered the Nazis’ pandering the common people to be debased. As he became more skeptical of the Nazis, Junger began writing for a wider circle of readers beyond that of the militant nationalist right-wing. His works began to appear in the Jewish liberal Leopold Schwarzchild’s Das Tagebuch and the “national-bolshevik” Ernst Niekisch’s Widerstand.

Junger began to assemble around himself an elite corps of bohemian, eccentric intellectuals who would meet regularly on Friday evenings. This group included some of the most interesting personalities of the Weimar period. Among them were the Freikorps veteran Ernst von Salomon, Otto von Strasser, who with his brother Gregor led a leftist anti-Hitler faction of the Nazi movement, the national-bolshevik Niekisch, the Jewish anarchist Erich Muhsam who had figured prominently in the early phase of the failed leftist revolution of 1918, the American writer Thomas Wolfe and the expressionist writer Arnolt Bronnen. Many among this group espoused a type of revolutionary socialism based on nationalism rather than class, disdaining the Nazis’ opportunistic outreach efforts to the middle class. Some, like Niekisch, favored an alliance between Germany and Soviet Russia against the liberal-capitalist powers of the West. Occasionally, Joseph Goebbels would turn up at these meetings hoping to convert the group, particularly Junger himself, whose war writings he had admired, to the Nazi cause. These efforts by the Nazi propaganda master proved unsuccessful. Junger regarded Goebbels as a shallow ideologue who spoke in platitudes even in private conversation.(13)

The final break between Ernst Junger and the NSDAP occurred in September 1929. Junger published an article in Schwarzchild’s Tagebuch attacking and ridiculing the Nazis as sell outs for having reinvented themselves as a parliamentary party. He also dismissed their racism and anti-Semitism as ridiculous, stating that according to the Nazis a nationalist is simply someone who “eats three Jews for breakfast.” He condemned the Nazis for pandering to the liberal middle class and reactionary traditional conservatives “with lengthy tirades against the decline in morals, against abortion, strikes, lockouts, and the reduction of police and military forces.” Goebbels responded by attacking Junger in the Nazi press, accusing him being motivated by personal literary ambition, and insisting this had caused him “to vilify the national socialist movement, probably so as to make himself popular in his new kosher surroundings” and dismissing Junger’s attacks by proclaiming the Nazis did not “debate with renegades who abuse us in the smutty press of Jewish traitors.”(14)

Junger on the Jewish Question

Junger held complicated views on the question of German Jews. He considered anti-Semitism of the type espoused by Hitler to be crude and reactionary. Yet his own version of nationalism required a level of homogeneity that was difficult to reconcile with the subnational status of Germany Jewry. Junger suggested that Jews should assimilate and pledge their loyalty to Germany once and for all. Yet he expressed admiration for Orthodox Judaism and indifference to Zionism. Junger maintained personal friendships with Jews and wrote for a Jewish owned publication. During this time his Jewish publisher Schwarzchild published an article examining Junger’s views on the Jews of Germany. Schwarzchild insisted that Junger was nothing like his Nazi rivals on the far right. Junger’s nationalism was based on an aristocratic warrior ethos, while Hitler’s was more comparable to the criminal underworld. Hitler’s men were “plebian alley scum”. However, Schwarzchild also characterized Junger’s rendition of nationalism as motivated by little more than a fervent rejection of bourgeoise society and lacking in attention to political realities and serious economic questions.(15)

The Worker

Other than In Storms of Steel, Junger’s The Worker: Mastery and Form was his most influential work from the Weimar era. Junger would later distance himself from this work, published in 1932, and it was reprinted in the 1950s only after Junger was prompted to do so by Martin Heidegger.

In The Worker, Junger outlines his vision of a future state ordered as a technocracy based on workers and soldiers led by a warrior elite. Workers are no longer simply components of an industrial machine, whether capitalist or communist, but have become a kind of civilian-soldier operating as an economic warrior. Just as the soldier glories in his accomplishments in battle, so does the worker glory in the achievements expressed through his work. Junger predicted that continued technological advancements would render the worker/capitalist dichotomy obsolete. He also incorporated the political philosophy of his friend Carl Schmitt into his worldview. As Schmitt saw international relations as a Hobbesian battle between rival powers, Junger believed each state would eventually adopt a system not unlike what he described in The Worker. Each state would maintain its own technocratic order with the workers and soldiers of each country playing essentially the same role on behalf of their respective nations. International affairs would be a crucible where the will to power of the different nations would be tested.

Junger’s vision contains a certain amount prescience. The general trend in politics at the time was a movement towards the kind of technocratic state Junger described. These took on many varied forms including German National Socialism, Italian Fascism, Soviet Communism, the growing welfare states of Western Europe and America’s New Deal. Coming on the eve of World War Two, Junger’s prediction of a global Hobbesian struggle between national collectives possessing previously unimagined levels of technological sophistication also seems rather prophetic. Junger once again attacked the bourgeoise as anachronistic. Its values of material luxury and safety he regarded as unfit for the violent world of the future. (16)

The National Socialist Era

By the time Hitler took power in 1933, Junger’s war writings had become commonly used in high schools and universities as examples of wartime literature, and Junger enjoyed success within the context of German popular culture as well. Excerpts of Junger’s works were featured in military journals. The Nazis tried to coopt his semi-celebrity status, but he was uncooperative. Junger was appointed to the Nazified German Academcy of Poetry, but declined the position. When the Nazi Party’s paper published some of his work in 1934, Junger wrote a letter of protest. The Nazi regime, despite its best efforts to capitalize on his reputation, viewed Junger with suspicioun. His past association with the national-bolshevik Ersnt Niekisch, the Jewish anarchist Erich Muhsam and the anti-Hitler Nazi Otto von Strasser, all of whom were either eventually killed or exiled by the Third Reich, led the Nazis to regard Junger as a potential subversive. On several occasions, Junger received visits from the Gestapo in search of some of his former friends. During the early years of the Nazi regime, Junger was in the fortunate position of being able to economically afford travel outside of Germany. He journeyed to Norway, Brazil, Greece and Morocco during this time, and published several works based on his travels.(17)

Junger’s most significant work from the Nazi period is the novel On the Marble Cliffs. The book is an allegorical attack on the Hitler regime. It was written in 1939, the same year that Junger reentered the German army. The book describes a mysterious villian that threatens a community, a sinister warlord called the “Head Ranger”. This character is never featured in the plot of the novel, but maintains a forboding presence that is universal (much like “Big Brother” in George Orwell’s 1984). Another character in the novel, “Braquemart”, is described as having physical characteristics remarkably similar to those of Goebbels. The book sold fourteen thousand copies during its first two weeks in publication. Swiss reviewers immediately recognized the allegorical references to the Nazi state in the novel. The Nazi Party’s organ, Volkische Beobachter, stated that Ernst Jünger was flirting with a bullet to the head. Goebbels urged Hitler to ban the book, but Hitler refused, probably not wanting to show his hand. Indeed, Hitler gave orders that Junger not be harmed.(18)

Junger was stationed in France for most of the Second World War. Once again, he kept diaries of the experience. Once again, he expressed concern that he might not get to see any action before the war was over. While Junger did not have the opportunity to experience the level of danger and daredevil heroics he had during the Great War, he did receive yet another medal, the Iron Cross, for retrieving the body of a dead corporal while under heavy fire. Junger also published some of his war diaries during this time. However, the German government took a dim view of these, viewing them as too sympathetic to the occupied French. Junger’s duties included censorship of the mail coming into France from German civilians. He took a rather liberal approach to this responsibility and simply disposed of incriminating documents rather than turning them over for investigation. In doing so, he probably saved lives. He also encountered members of France’s literary and cultural elite, among them the actor Louis Ferdinand Celine, a raving anti-Semite and pro-Vichyite who suggested Hitler’s harsh measures against the Jews had not been heavy handed enough. As rumors of the Nazi extermination programs began to spread, Junger wrote in his diary that the mechanization of the human spirit of the type he had written about in the past had apparently generated a higher level of human depravity. When he saw three young French-Jewish girls wearing the yellow stars required by the Nazis, he wrote that he felt embarrassed to be in the Nazi army. In July of 1942, Junger observed the mass arrest of French Jews, the beginning of implementation of the “Final Solution”. He described the scene as follows:

“Parents were first separated from their children, so there was wailing to be heard in the streets. At no moment may I forget that I am surrounded by the unfortunate, by those suffering to the very depths, else what sort of person, what sort of officer would I be? The uniform obliges one to grant protection wherever it goes. Of course one has the impression that one must also, like Don Quixote, take on millions.”(19)

An entry into Junger’s diary from October 16, 1943 suggests that an unnamed army officer had told Junger about the use of crematoria and poison gas to murder Jews en masse. Rumors of plots against Hitler circulated among the officers with whom Junger maintained contact. His son, Ernstl, was arrested after an informant claimed he had spoken critically of Hitler. Ernstl Junger was imprisoned for three months, then placed in a penal battalion where he was killed in action in Italy. On July 20, 1944 an unsuccessful assassination attempt was carried out against Hitler. It is still disputed as to whether or not Junger knew of the plot or had a role in its planning. Among those arrested for their role in the attemt on Hitler’s life were members of Junger’s immediate circle of associates and superior officers within the German army. Junger was dishonorably discharged shortly afterward.(20)

Following the close of the Second World War, Junger came under suspicion from the Allied occupational authorities because of his far right-wing nationalist and militarist past. He refused to cooperate with the Allies De-Nazification programs and was barred from publishing for four years. He would go on to live another half century, producing many more literary works, becoming a close friend of Albert Hoffman, the inventor of the hallucinogen LSD, with which he experimented. In a 1977 novel, Eumeswil, he took his tendency towards viewing the world around him with detachment to a newer, more clearly articulated level with his invention of the concept of the “Anarch”. This idea, heavily influenced by the writings of the early nineteenth century German philosopher Max Stirner, championed the solitary individual who remains true to himself within the context of whatever external circumstances happen to be present. Some sample quotations from this work illustrate the philosophy and worldview of the elderly Junger quite well:

“For the anarch, if he remains free of being ruled, whether by sovereign or society, this does not mean he refuses to serve in any way. In general, he serves no worse than anyone else, and sometimes even better, if he likes the game. He only holds back from the pledge, the sacrifice, the ultimate devotion … I serve in the Casbah; if, while doing this, I die for the Condor, it would be an accident, perhaps even an obliging gesture, but nothing more.”

“The egalitarian mania of demagogues is even more dangerous than the brutality of men in gallooned coats. For the anarch, this remains theoretical, because he avoids both sides. Anyone who has been oppressed can get back on his feet if the oppression did not cost him his life. A man who has been equalized is physically and morally ruined. Anyone who is different is not equal; that is one of the reasons why the Jews are so often targeted.”

“The anarch, recognizing no government, but not indulging in paradisal dreams as the anarchist does, is, for that very reason, a neutral observer.”

“Opposition is collaboration.”

“A basic theme for the anarch is how man, left to his own devices, can defy superior force - whether state, society or the elements - by making use of their rules without submitting to them.”

“… malcontents… prowl through the institutions eternally dissatisfied, always disappointed. Connected with this is their love of cellars and rooftops, exile and prisons, and also banishment, on which they actually pride themselves. When the structure finally caves in they are the first to be killed in the collapse. Why do they not know that the world remains inalterable in change? Because they never find their way down to its real depth, their own. That is the sole place of essence, safety. And so they do themselves in.”

“The anarch may not be spared prisons - as one fluke of existence among others. He will then find the fault in himself.”

“We are touching one a … distinction between anarch and anarchist; the relation to authority, to legislative power. The anarchist is their mortal enemy, while the anarch refuses to acknowledge them. He seeks neither to gain hold of them, nor to topple them, nor to alter them - their impact bypasses him. He must resign himself only to the whirlwinds they generate.”

“The anarch is no individualist, either. He wishes to present himself neither as a Great Man nor as a Free Spirit. His own measure is enough for him; freedom is not his goal; it is his property. He does not come on as foe or reformer: one can get along nicely with him in shacks or in palaces. Life is too short and too beautiful to sacrifice for ideas, although contamination is not always avoidable. But hats off to the martyrs.”

“We can expect as little from society as from the state. Salvation lies in the individual.” (21)

Notes:

1. Ian Buruma, “The Anarch at Twilight”, New York Review of Books, Volume 40, No. 12, June 24, 1993. Hilary Barr, “An Exchange on Ernst Junger”, New York Review of Books, Volume 40, No. 21, December 16, 1993.

2. Nevin, Thomas. Ernst Junger and Germany: Into the Abyss, 1914-1945. Durham, N.C.: Duke University Press, 1996, pp. 1-7. Loose, Gerhard. Ernst Junger. New York: Twayne Publishers, 1974, preface.

3. Nevin, pp. 9-26. Loose, p. 21

4. Loose, p. 22. Nevin, pp. 27-37.

5. Nevin. p. 49.

6. Ibid., p. 57

7. Ibid., p. 61

8. Maurice Barrès (September 22, 1862 - December 4, 1923) was a French novelist, journalist, an anti-semite, nationalist politician and agitator. Leaning towards the far-left in his youth as a Boulangist deputy, he progressively developed a theory close to Romantic nationalism and shifted to the right during the Dreyfus Affair, leading the Anti-Dreyfusards alongside Charles Maurras. In 1906, he was elected both to the Académie française and as deputy of the Seine department, and until his death he sat with the conservative Entente républicaine démocratique. A strong supporter of the Union sacrée(Holy Union) during World War I, Barrès remained a major influence of generations of French writers, as well as of monarchists, although he was not a monarchist himself. Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Barr%C3%A8s

9. Nevin, pp. 58, 71, 97.

10. Schilpp, P. A. “The Philosophy of Bertrand Russell”. Reviewed Hermann Weyl, The American Mathematical Monthly, Vol. 53, No. 4 (Apr., 1946), pp. 208-214.

11. Nevin, pp. 122, 125, 134, 136, 140, 173.

12. Ibid., pp. 75-91.

13. Ibid., p. 107.

14. Ibid., p. 108.

15. Ibid., pp. 109-111.

16. Ibid., pp. 114-140.

17. Ibid., p. 145.

18. Ibid., p. 162.

19. Ibid., p. 189.

20. Ibid., p. 209.

21. Junger, Ernst. Eumeswil. New York: Marion Publishers, 1980, 1993.

Bibliography

Barr, Hilary. “An Exchange on Ernst Junger”, New York Review of Books, Volume 40, No. 21, December 16, 1993.

Braun, Abdalbarr. “Warrior, Waldgaenger, Anarch: An Essay on Ernst Junger’s Concept of the Sovereign Individual”. Archived at http://www.fluxeuropa.com/juenger-anarch.htm

Buruma, Ian. “The Anarch at Twilight”, New York Review of Books, Volume 40, No. 12, June 24, 1993.

Hofmann, Albert. LSD: My Problem Child, Chapter Seven, “Radiance From Ernst Junger”. Archived at http://www.flashback.se/archive/my_problem_child/chapter7.html

Loose, Gerhard. Ernst Junger. New York: Twayne Publishers, 1974.

Hervier, Julien. The Details of Time: Conversations with Ernst Junger. New York: Marsilio Publishers, 1986.

Junger, Ernst. Eumeswil. New York: Marsilio Publishers, 1980, 1993.

Junger, Ernst. In Storms of Steel. New York: Penguin Books, 1920, 1963, 2003.

Junger, Ernst. On the Marble Cliffs. New York: Duenewald Printing Corporation, 1947.

Nevin, Thomas. Ernst Junger and Germnay: Into the Abyss, 1914-1945. Durham, N.C.: Duke University Press, 1996.

Schilpp, P. A. “The Philosophy of Bertrand Russell”. Reviewed Hermann Weyl, The American Mathematical Monthly, Vol. 53, No. 4 (Apr., 1946), pp. 208-214.

Stern, J. P. Ernst Junger. New Haven: Yale University Press, 1953.

Zavrel, Consul B. John. “Ernst Junger is Still Working at 102″. Archived at http://www.meaus.com/Ernst%20Junger%20at%20102.html

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature allemande, lettres allemandes, lettres, littérature, weimar, révolution conservatrice, nationalisme révolutionnaire, années 20, années 30, années 40 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 09 juin 2009

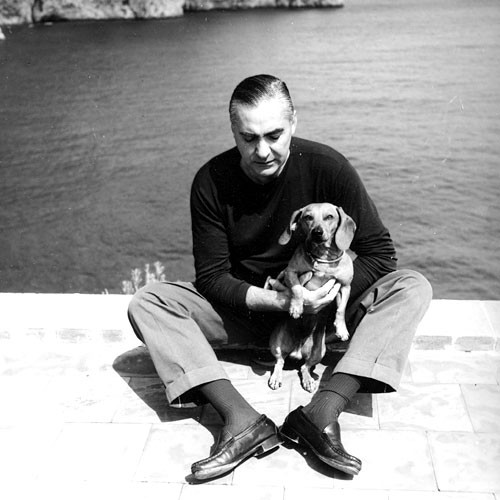

Pol Vandromme, passeur de lettres

Pol Vandromme, passeur des lettres

Christian Authier - http://www.lefigaro.fr/

Pol Vandromme. Crédits photo : Benoite FANTON/Opale

DISPARITION

L'écrivain et critique belge s'est éteint le 28 mai à l'âge de 82 ans. Il laisse une œuvre abondante qui ne cessa de célébrer les irréguliers de la littérature.

Né à Charleroi en 1927, Pol Vandromme s'est vite tourné vers un « journalisme de minorité » qui sera son inconfort mais aussi sa sauvegarde. Il préférera toujours le drapeau noir des copains d'abord aux laissez-passer du conformisme. Vandromme va devenir écrivain dans le sillage des hussards. C'est d'ailleurs à ces derniers et à leurs maîtres qu'il consacre ses premiers livres, essais racés défrichant le paysage d'une littérature qui privilégie le style aux idées. « On n'a pas une passion pour la littérature si l'on n'en a pas une pour les écrivains », écrivait-il dans Bivouacs d'un hussard, livre de souvenirs paru en 2002.

Toute l'œuvre de celui qui se définissait comme un « citoyen de littérature française » ne cessera d'explorer cette passion avec un enthousiasme sans cesse renouvelé. « On quittait la république de Sartre et de Camus pour la monarchie de Fargue et de Larbaud. Kléber Haedens accueillait sur la voie royale Blondin et Vialatte. L'ennui déguerpissait, Toulet revenait en Arles où sont les Alyscamps. C'était le nouveau printemps de la littérature. » Années 1950 : contre le magistère moral d'humanistes staliniens, Vandromme ébauche les frontières sans droits de douane d'une droite littéraire qu'il qualifie joliment de « buissonnière » en clin d'œil à Blondin. Ses chers hussards y tiennent leur place, mais aussi le dandy rouge Roger Vailland ou la jeune Françoise Sagan.

Attentif aux jeunes talents

Il ne quittera que rarement son rôle de passeur des lettres (un seul roman, Un été acide, en 1990), même si Brel, Brassens ou Tintin prennent place dans le panthéon sans cérémonial de cet infatigable intercesseur. Il signera nombre de pastiches, libelles ou pamphlets, tel le jubilatoire Malraux : du farfelu au mirobolant. Ses essais consacrés à Céline, Simenon, Nimier, Déon, Marceau, Mohrt ou Jacques Perret sont des modèles du genre, mais le critique savait aussi rester attentif aux jeunes talents.

Trop pudique pour avancer à découvert, trop généreux pour taire ses admirations, Pol Vandromme a fait des écrivains ses confidents et ses relais : « À la vie jouée du théâtre, ils préfèrent la vie vécue du quotidien ; aux fureurs collectives, la lenteur et la patience d'une éducation séculaire ; aux songes messianiques les mots de passe de leurs rêves sans arrogance. »

00:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres belges, lettres françaises, littérature belge, littérature française, belgique, wallonie, charleroi, hommage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 07 juin 2009

Paul Morand et Bucarest

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991

Paul Morand et Bucarest

Les éditions Plon viennent de rééditer la promenade littéraire de Paul Morand sur Bucarest. Notre collaborateur Hugues Rondeau, a glissé l'ouvrage dans ses poches et est parti à travers les rues de la capitale roumaine sur les traces de l'ambassadeur écrivain.

En arrivant dans la gare de Bucarest, le voyageur ne peut s'empêcher de se répéter cette entrée en matière des discours des ministres de la IIIe République que plaisante Morand : « la Roumanie, notre sœur latine ». Tout est latin en effet en cette ville où les cris résonnent de pavillons en immeubles, de boutiques en échoppes, au milieu des odeurs qu'exalte la chaleur dans les soupirs d'hommes paresseusement attablés. Vingt ans de national-communisme à la Ceaucescu, près d'un demi-siècle d'amitié tendue avec l'Union soviétique, n'ont pas entamé le caractère des Roumains. Là comme ailleurs les structures lourdes de l'histoire ont eu raison des vissicitudes du moment.

Paul Morand écrit que « Bucarest s'affermit au centre de l'amphithéâtre valaque protégé par le grand arc carpatique, courbé comme le dos d'un portefaix turc, et appuyé à sa base sur le fleuve nourricier par où était descendu un jour l'empereur Trajan, père des Roumains ». Pas une ligne n'est à changer dans cette description et s'il était quelque homme pressé qui mette en doute l'empreinte des Césars en Roumanie, il lui suffit pour se détromper d'observer les visages des habitants de Bucarest, autant de preuves que plus d'un légionnaire romain fut oublié au cœur de la Roumanie ou s'est oublié au cœur des Roumaines.