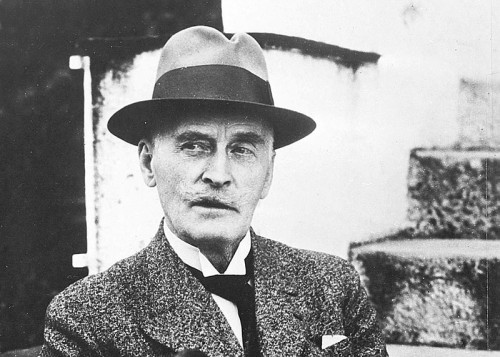

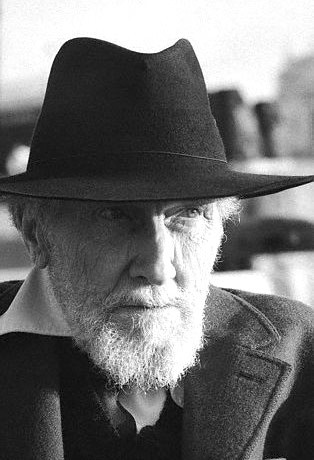

Dmitri Merezkovskij

Dmitri Merezkovskij

Antonio Rossiello / http://www.italiasociale.org/

Lo scrittore e critico letterario Dmitri Sergèyevich Merezkovskij nacque a San Pietroburgo nella Russia zarista il 14 agosto 1865, ovvero il 2 agosto 1865 del calendario Giuliano allora in uso in Russia. Dmitri era figlio di un modesto funzionario, ufficiale di Corte a San Pietroburgo. Dal 1884 al 1889 studiò storia e filologia all'Università di San Pietroburgo, laureandosi in storia e filosofia con una tesi di dottorato in filologia su Montaigne. Merezhkovskij esordì in letteratura, essendo discepolo del poeta simbolista S. Nadon, con ''Stichotvorenija (1883 -1887)'', ( Poesie), nel 1888. Incontrò Zinaida Nikolevna Gippius, (nata il 20 novembre, ovvero l'8 novembre 1869 del calendario Giuliano, a Belyov in Russia), sua futura moglie, nel maggio 1888 durante una permanenza nel Borhoni / Borzhom in Caucaso; si sposarono nel gennaio 1889, all'età di 23 anni lui e di 19 lei. La coppia si stabilì a San Pietroburgo, dove nelle decadi seguenti il loro matrimonio, divennero animatori di un salotto, varando una società religiosa, ospitante intellettuali ed artisti, punto d'incontro del giro del secolo della scena intellettuale della capitale. Nel 1891 Dmitri fu in viaggio a Vienna ed a Venezia. Le sue fonti di reddito erano dovute ad un mantenimento da parte dei suoi familiari, nei primi anni, specie quando si assunse la responsabilità di sostenere dei viaggi per ragioni mediche relative a sua moglie. Nel 1892 uscì la sua seconda raccolta ''Simvoly, pesni i poemy''(Poemi, Simboli), che può essere considerata una sorta di ''manifesto'' poetico della nuova sensibilità decadente e simbolista.

In essa Merezhkovsky fu influenzato da Poe e da Baudelaire, introducendo temi e motivi che poi ricorsero nell'opera di altri simbolisti: cupo pessimismo, orgogliosa affermazione del proprio individualismo, condizione dell'uomo ''figlio della notte'', che è prigioniero di questo mondo e anela all'''altro'', dicotomia tra culto pagano della bellezza terrena e aspirazioni mistico-religiose. Merezhkovsky pubblicò una raccolta di articoli, ''O pricinach upadka i o novych tecenijach sovremennoj russkoj literatury'' ( Sulle cause della decadenza e sulle nuove correnti della letteratura russa contemporanea), del 1893, che è la prima ''dichiarazione d'intenti'' del decadentismo russo. In essa Merezhkovsky auspicava la creazione di ''una nuova arte ideale'', che avrebbe sostituito in Russia ''il volgare realismo utilitaristico''. Alla luce di tale concezione idealistica, che nel tempo assumerà connotazioni accentuatamente metafisiche e religiose, Merezhkovsky sentì l'esigenza di ''rivisitare'' l'eredità letteraria dei grandi scrittori del passato e si dedicò alla critica letteraria. Fu pensatore mistico cristiano ed ottenne delle entrate dai compensi dei suoi scritti filosofici, storici, religiosi e biografici, oltre che dalle sue poesie. Pubblicò novelle, poesie ed articoli su periodici di letteratura e di arte; libri dai quali percepì royalties e diritti d'autore. Fu uno scrittore sempre conosciuto, da quando pubblicava in Russia guadagnando molto.

Per le traduzioni, ricevette i diritti d'autore occasionalmente, dato che in Russia mancava un corrispondente accordo internazionale, gli editori stranieri erano liberi di rimunerare o meno le loro traduzioni degli autori russi. Queste considerazioni valgono per il periodo in cui visse all'estero. Zinaida descrisse nelle sue epistole le condizioni di vita non sempre facili. Le loro riserve erano limitate. La giovane coppia condusse una vita in condizioni più elevate in San Pietroburgo grazie agli scritti. Non ebbero figli per ragioni sconosciute. Il loro matrimonio burrascoso divenne apertamente una relazione a tre dal 1901 in avanti con Dmitri Vladimirovich Filosofov (1872-1940) che visse con loro nella stessa casa. Dmitri Filosofov e Vladimir Zlobin (1894-1967) furono i suoi segretari, editori e coautori. Merezhkovskij ammirò molto Dostoievsky e Soloviev, che incontrò. Negli anni seguenti al 1890 popolarizzò il simbolismo francese in Russia. La tradizione naturalista da Tolstoj a Dostoevskij era allora decadente, soppiantata dalla tendenza mistico/religiosa, verso cui Merezhkovskij si orientava. Arguì che gli autori naturalisti non erano stati tali, ma mistici. Merezhkovskij si accreditò iniziando il Simbolismo russo e l'età d'oro russa. Il Simbolismo era una reazione al naturalismo ed al realismo. Un grido della spiritualità contro il pensiero materialistico consecutivo russo. La pittura simbolista russa favorì le misteriose figure in cui raffigurò suggestivamente una sorta di spiritualità cui fu interessata. Giunsero ad una sorta di melanconia elegiaca.

I Simbolisti avocarono a sé una visione spirituale del mondo. Essi intrapresero una guerra contro il generale utilitarismo ed una concezione del mondo positivista, fra cui non inclusero né l'arte né la filosofia, sostituite da nuove istanze per i valori eterni. I primi simbolisti russi compresero che una sintesi tra il mondo corrotto e materiale e gli eterni valori non era possibile. Essi rigettarono la credenza che l'arte potesse servire il progresso sociale. Posizionarono l'artista come una figura libera divina in cui la vita ed il lavoro potevano puntare verso una vita elevata e spirituale. Essi videro l'artista come un mediatore di forze tra i mondi fenomenali e noumenali (intellettuali). Merezhkovski rappresentò gli scrittori come sé stesso quali veggenti di due differenti mondi, la carne e lo spirito. Questo tipo di pensiero si sviluppo in ''Cristo e l'Anticristo''. I Merezhkovski erano figure preminenti dell'età argentea. Zinaida Gippius fu una poetessa prolifica, scrittrice di romanzi e saggi, memorie, critiche, commedie; scrisse molti saggi critici di letteratura, religione e politica. Essi furono pubblicati su riviste letterarie di Mosca e San Pietroburgo e sui quotidiani sotto vari pseudonimi incluso Anton Krajny e Roman Arensky.

''L'anima è religiosa dalle origini, il sentimento di solitudine nel mondo è intollerabile se non c'è Dio'' e (Zinaida Gippius). La religione si connette con ogni sorta di Chiesa, inclusa la Chiesa Ortodossa, non si adeguò ad essa ed a suo marito. Dmitri cercava la sua via verso il divino come Fiodor Dostoevsky. Stimolò l'idea di una nuova Cristianità; una nuova Chiesa, dove la persona e Dio sono eguali. Espressero la loro neocristianità nelle parole e nei fatti di una vita scandalosa. La loro triplice unione con il filosofo Dimitri Filosofov, pubblicista e critico giocò un ruolo importante nell'unione artistica del mondo delle arti. Questa unione o famiglia allargata, mostrò assolutamente la nuova unione spirituale, ma la società considerava ciò con arroganza, come la continuazione della sua scandalosa poesia: ''Io non posso obbedire a Dio se io amo Dio...Non siamo schiavi ma figli di Dio, ed i bambini sono liberi come Lui''.

Nel 1900 l'enorme impero russo si era industrializzato con l'indebitamento finanziario estero tramite i prestiti monetari, senza una modernizzazione della sua struttura sociale. Nessuna prospettiva era data all'indicibile miseria della sua popolazione contadina, entrambi senza terra sotto la mercè dei proprietari terrieri, o indipendenti ma schiacciati dalle gigantesche tasse destinate a provvedere ai pagamenti dell'indebitamento russo ( i proprietari non pagavano le tasse). L'immensa sottoclasse proletaria viveva in condizioni miserevoli e si riversava nelle città e nei centri industriali. La crescita enorme della popolazione supplì ai soldati dell'esercito, ai lavoratori dell'industria, ai lavoratori siberiani coloni e nelle campagne. L'Impero fu scosso da una politica disordinata. Scioperi, dimostrazioni, scontri con la polizia occorsero in parecchie città. I radicali di sinistra ripreso il terrorismo politico. Le strutture rigide autoritarie dell'autocrazia sembrarono inabili a rispondere o ad afferrare ciò che stava accadendo.

Tolstoj veniva scomunicato dalla Chiesa Ortodossa. Dopo il 1900, Merezhkovsky propagò attivamente una ''nuova coscienza religiosa'', animò un gruppo di ''Cristiani spirituali'' che chiamò i cercatori di Dio (Hogoiskateli), o i decadenti. I Bogoiskatjeli o cercatori di Dio, erano una corrente che riunivano i personaggi noti come Società Russa del 1900. Tal gruppo incluse sua moglie Zinaida Gippius e Dimitri Filosofov, Vasilij Rozanov, V. Ternavcev ed altri. Fu direttore del movimento spiritualizzato, con al suo fianco nella direzione la poetessa Zinaida Kippius, Balmont, Brjusou, Sollogub. Dal novembre 1901 Merezhkovsky proiettò le discussioni tra ''i cristiani spirituali'' ed ''i cristiani ufficiali'' (rappresentativi della Chiesa Ortodossa). Nel 1901, entrambi i Merezhkovsky e l'amico Dmitri V. Filosofov, diventarono gli animatori di un movimento religioso filosofico, il cui scopo era promuovere in Russia una ''nuova coscienza religiosa'', fondando la Società Filosofico - Religiosa, il cui strumento di divulgazione fu la rivista ''Novyi put''(La Nuova via), che rifletteva le loro idee metafisiche. Questi incontri regolari erano conosciuti come le assemblee religiose di San Pietroburgo e durarono dal 1901 al 1903. Pensatore religioso e mistico, prospettò l'avvento di un mondo nuovo di libertà e compimento cristiano a cui si giungerebbe con l'attuarsi del regno dello spirito, invocato da Gioacchino da Fiore. L'attesa del Terzo Regno gli impose la necessità di svolgere un'azione pratica, che tentò a più riprese, in convegni religiosi e filosofici nel 1901 memorabili nella storia della cultura contemporanea russa. Nell'aprile 1903, queste assemblee filosofico-religiose furono proibite dalla Chiesa (da Pobedonoscev, procuratore del Sinodo Sacro, Ministro russo della Chiesa Ortodossa).

Perse molti lettori ed ebbe problemi finanziari dopo il moto ostile della Chiesa dall'aprile 1903. Merezhkovsky cercò altri contribuenti, i nuovi idealisti. Nel 1904 ''Novy Put'' fu sospesa. Merezhkovsky e sua moglie viaggiarono in profondità nella Russia oltre il fiume Volga, per visitare i mistici russi appartati nei monasteri. Si incontrarono con i rappresentanti di diverse sette mistiche. Merezhkovsky mantenne una corrispondenza con alcuni di questi Gnostici russi. Gippius scrisse una storia, descrivendo, con un grande percorso all'interno della conoscenza, i riti segreti della comunità Gnostica Khlystic. Gli autori da lui presi in esame vengono analizzati seguendo un procedimento ''antitetico'' che prende origine da un'opposizione fondamentale, che secondo Merezhkovsky ha determinato l'intera storia umana: l'antitesi tra religione della carne e religione dello spirito, tra paganesimo e cristianesimo. E nella storia letteraria russa gli ''archetipi'', le perfette incarnazioni di questi due principi contrapposti sarebbero state Tolstoj (''veggente della carne'') e Dostoevsky (''veggente dello spirito''). Su tale antitesi è basata anche una delle opere più significative di Merezhkovsky, pubblicata tra il 1896 ed il 1905 intitolata la trilogia di racconti storici ''Christos i Antichrist'', ''Christo e Antichristo'', un best- sellers europeo, formata dai romanzi ''Smert' bogov. Yulian Otstupnik'', (La morte degli dei. Giuliano l'Apostata) del 1896, ''Voskressie bogi. Leonardo da Vinchi (1899-1900)'', (La Resurrezione degli Dei. Leonardo da Vinci)'' nel 1901, e ''Antikhrist: Pyotr i Aleksej'', (L'Anticristo: Pietro ed Alessio) nel 1905 .

In quest'opera, costruita secondo un preciso, quanto ambizioso disegno filosofico, Merezhkovsky concentrò la propria attenzione su tre momenti storici nei quali più forte è stato, a suo parere, il presentimento del Terzo Regno, di quell'età aurea in cui l'umanità saprà giungere ad una conciliazione e ad una sintesi tra paganesimo e cristianesimo. Con questa trilogia fece rivivere il romanzo storico in Russia. Le sue tre parti, ambientate nelle separate epoche e aree geografiche, rivelarono l'erudizione storica, e servirono come veicoli per autori di idee storiche e teologiche. Sui problemi scottanti della Russia contemporanea, coloro che cercavano Dio non ebbero una chiara risposta o atteggiamento. Il loro misticismo era solo romantico, mostrarono poche potenzialità nel sollevare domande politiche e provvedere con soluzioni politiche. La sua trilogia fu contemporanea ai suoi viaggi a Roma e Costantinopoli. Fu il suo periodo più lucido, intellettualmente, in cui la forza espressiva del linguaggio raggiunse l'acme.

In Giuliano si ebbe lo slancio vivificante di numerose immagini, la fredda bianca Afrodite Amaudiomane, nata dalla spuma, non vergognosa nella sua medità, davanti a cui il futuro imperatore, nelle vesti del monaco cristiano, l'animo macerato dal dubbio, si inchina, stordito della luce improvvisa che lo risveglia alla vita - è l'attivo del trionfo pagano. Attivo oppositore del positivismo, predominante nella cultura russa, mosse la sua speculazione nei termini dell'antinomicità e della popolarizzazione; al pathos di Tolstoj, geniale veggente della carne pagano e panteista, oppose l'opera dell'eccelso veggente dello spirito che fu Dostoevskij, rivelatore dello spirito cristiano in senso vero. Antinomica è la trilogia del romanzo storico ''Cristo e l'anticristo'', opera modernista, dove alla storia di ''Giuliano l'Apostata, o la morte degli dei'', del 1896, è contrapposta ''Leonardo da Vinci, o la resurrezione degli dei'', del 1901 ; ''Pietro e Alessio'', nel 1905, la cui idea centrale è l'opposizione fra concezione greca della santità della carne e la concezione cristiana dello spirito, l'urto fra Cristo e l'anticristo.

L'anticristo acquisisce una terribile evidenza drammatica nella lotta narrata in un terzo romanzo ''Pietro e Alessio'' del 1905, a tal trilogia seguì un'altra storica, che rappresenta la lotta storica tra gli stessi principi (Cristo e anticristo) in rapporto ai futuri destini della Russia: composta dal dramma ''Pavel I'', (La morte di Paolo I) del 1908; e dai romanzi ''Aleksandr I (1911-'12) Pervyj'', (I segreti di Alessandro I) del 1911; ''Perventsy svobody. Istorija vosstanija 14 - go Dekabrja 1825'', (La congiura dei decabristi) del 1917. Allargò tale visione antinomica e la ripropose, come rivelatrice, in altre sue prospettazioni di storia e di critica. La storia fu pensata come processo che si compie in opposizione antinomica tra Regno del padre, nel Vecchio Testamento, e Regno del figlio, attuato nel cristianesimo.

Non riuscì a conferire a questa antinomicità una vera funzionalità dialettica, ad avvalorarla come il principio dell'interiore dinamismo di vita e della storia. Un ordine esteriormente immutato ed immutabile era effettivamente corroso, mentre piomba sulla Santa Russia - la Russia dello Zar, della visione messianica dell'Impero, della Terza Roma - la mannaia della rivoluzione sovietica. La missione implicita nella scritta scolpita nel salone dello zar ''il sole conobbe il suo ponente, e fu notte'' passò in mani che invertirono il significato e che l'agitarono fino al 1989, anno della caduta del comunismo sovietico. In seguito Merezhkovsky scrisse altre opere storiche, dove la storia risultava sempre più artificiosamente ''interpretata'' e finalizzata a precisi intenti dimostrativi da parte dello scrittore.

Pubblicò nel 1896 ''Novyj e stijkhotvorenija. (1891 - '95)''; nel 1897 ''Vechnye sputniki. Portrety iz vsemirnoj literatury'', ( Eterni compagni), raccolta di saggi su vari scrittori, e nel 1901-'03 ''Tolstoj i Dostoevskij'', (Tolstoj come uomo e artista: con un saggio su Dostoevsky), Il saggio critico ''Tolstoj e Dostoevskij ( 1901 - '03)'' segue la maturazione e l' inserimento di Merezhkovsky nel gran filone Dostoevskiano di fine ottocento, con un suo personale apporto. Fu pubblicato a puntate sul periodico ''Mondo dell'arte'' dal 1901 in avanti. Vladimir Pozner scrisse che era il libro di Merezhkovsky più profondo e vivo nella storia della critica letteraria russa. Delineò una sua prospettiva metafisica, una sua visione degli eventi umani fondata sull'avvento del Regnum, superiore armonia in cui si risolveva l'eterna lotta tra il Bene ed il Male attraverso la risoluzione degli estremi opposti - quando le due metà della verità, la cristiana e la pagana, saranno mature per integrarsi o ricongiungersi.

Piotr Kogan scrisse che la storia dell'umanità è da Merezhkovsky presentata come un presentimento del futuro Regno che unirà il principio pagano ed il principio cristiano. Merezhkovsky apprezzava i momenti in cui il presentimento del futuro si manifestava, quando in mezzo al cristianesimo trionfante o al paganesimo trionfante, cioè in mezzo al trionfo di una delle due metà della verità integrale, comparivano i cercatori di Dio, gli insoddisfatti, incapaci di scoprire le verità interna e incapaci di appagarsi ad una verità incompleta. Cercò la verità totale, integrale, assoluta. Sull'interpretazione antitetica fra Tolstoj, poeta della carne, e Dostoevsky, poeta dello spirito. Seguirono nel 1904 ''Sobranie stikhov. 1883-1903'', ( Collezione poetica); ''Gogol' i chort. Isledovanie.'', ( Gogol' e il diavolo) del 1906; ''Probok russkoj revoljatsii. Kjubileja Dostoevskogo'', ( Il profeta della rivoluzione russa) del 1906 di nuovo su Dostoevskij; i saggi di ''Grjaduscij Cham'', (Il veniente Cam) del 1906; nel 1906 ''Grjadushij kham. Chekhov i Gorkij''; nel 1908 ''Ne mir, no mech''; nel 1910 ''Bol'naja rossija'', (L Russia malata) ''Lermontov poet sverkhchelovechestvagogol, tvorchestvo, hizo, religija'', (Lermontov, il poeta della superumanità) del 1909 su Lermontov. Nel 1911 -'15 ''Polnoc sobranie sochinenij''; nel 1904 ''Dafnis i chloa. Povest-lotusa'', nel 1904 ''Ljubov' sil'nee smerti-ital'janskaja novella XV veka'', nel 1915 ''Bylo i budet. Dnevnik 1910-1914'', nel 1915''Dve tajny russkoj poezii. Nekrasov i tjutchev''; nel 1916 ''Budet radost, p'esa''; nel 1917 ''Nevoennyj dnevnik. 1914-1916''; nel 1917 ''Romantiki. P'esa''; se le opere in russo precedenti al 1915 erano state edite a San Pietroburgo, quelle successive fino al 1917 furono edite con il nuovo nome della medesima città capitale, ovvero Pietrogrado.

Merezhkovsky sostenne la monarchia russa, cui attribuiva una istituzione divina. Resistette al severo criticismo degli scrittori progressisti. Fu schernito in un articolo stampato in ''Osvobozhdenie'' nel 1902, un periodico underground pubblicato all'estero, in relazione al suo paragonare l'autocrazia russa ad un mistico ordine nel suo libro su Dostoevsky, riportava che il dipartimento di polizia, le regolazioni sui controlli fossero intensificati; sul ''Moskovskie vedomosti'', sul ''Grazhdanin'', sul ''Cossack'', si fece sarcasmo sulla convocazione e le forche ed altri attributi di protezione: erano anche oggetti dell'ordine mistico? Contenevano l'indescrivibile segreto di Dio. Il misticismo obbliga. Se l'idea di Monarchia è solo mistica e promossa, non come una frase sonora, ma con rispetto e timore, tale convinzione obbliga a combattere con furia contro l'ordine di polizia russo. L'autocrazia è un'idea religiosa, ma la difesa di tale idea è un argomento per Dio, e non per il dipartimento di Polizia. Qualunque sofferenza e miseria del popolo, il regime zarista manteneva il suo prestigio attraverso l'espansione dell'impero russo. Il Caucaso, l'Asia centrale ed il lontano est, province assorbite nel XIX secolo. All'inizio del XX secolo, la situazione mutò brutalmente. Nella guerra dell'est, l'imperialismo russo e il modernizzato Giappone si scontrarono.

Una guerra scoppiò circa l'influenza di zona in Corea e Manciuria.

Gli attacchi giapponesi alla flotta Russa di Porth Arthur nel febbraio 1904 assediarono la città ed inflissero una severa sconfitta all'esercito russo in battaglie gigantesche e spietate coinvolgenti più di 500.000 soldati ed annunciando i combattimenti di trincea della prima guerra mondiale. Porth Arthur divenne giapponese nel gennaio 1905 e la notizia della sua caduta scosse la Russia. I successi militari fornirono la giustificazione all'autocrazia dello Zar. Nel gennaio 1905, una folla di 200.000 persone si avvicinò al Palazzo di San Pietroburgo per portare una petizione allo zar. Fu crudelmente colpita dalle guardie, lasciando centinaia di morti e proruppe la via delle proteste e degli scioperi. La liberazione della Russia si ebbe con lo scoppio di una guerra contro il Giappone che attraversò metà del globo dal Mar Baltico al Mar di Giappone e per una controffensiva, fu affondata la flotta russa dall'armata navale giapponese nel maggio 1915, vicino all'isola di Tsushima.

Gli attacchi giapponesi alla flotta Russa di Porth Arthur nel febbraio 1904 assediarono la città ed inflissero una severa sconfitta all'esercito russo in battaglie gigantesche e spietate coinvolgenti più di 500.000 soldati ed annunciando i combattimenti di trincea della prima guerra mondiale. Porth Arthur divenne giapponese nel gennaio 1905 e la notizia della sua caduta scosse la Russia. I successi militari fornirono la giustificazione all'autocrazia dello Zar. Nel gennaio 1905, una folla di 200.000 persone si avvicinò al Palazzo di San Pietroburgo per portare una petizione allo zar. Fu crudelmente colpita dalle guardie, lasciando centinaia di morti e proruppe la via delle proteste e degli scioperi. La liberazione della Russia si ebbe con lo scoppio di una guerra contro il Giappone che attraversò metà del globo dal Mar Baltico al Mar di Giappone e per una controffensiva, fu affondata la flotta russa dall'armata navale giapponese nel maggio 1915, vicino all'isola di Tsushima.

Questo aggravò l'insurrezione popolare. Nell'agosto 1905, lo zar sotto la pressione della strada concesse un'assemblea parlamentare Duma al popolo, affossandola nei due anni successivi. Merezhkovsky, che era stato sostenitore della monarchia russa, cambiò opinione durante la rivoluzione del 1905, che apertamente sostenne. Sua moglie e lui divennero zelanti rivoluzionari, e scrisse molti versi politici. Con il fallimento della rivoluzione, la coppia emigrò a Parigi. Vissero due anni lì tra il 1906 ed il 1907, poi ritornarono. Dmitri mostrò l'insurrezione del 1905 come un evento religioso, rivelante una rivoluzione religiosa di cui divenne un fidato profeta.

Nel 1907, Dmitri e Zinaida Gippius, con l'aiuto di un circolo di amici ( Ern, Pavel Florenskii, Sergei Bulgakov Brikhnichev) fondarono in Mosca un giornale chiamato ''Zhivaia Zhizn''. Merezhkovsky e Gippius divisero la storia dell'umanità ed il suo futuro in tre fasi. Il regno di Dio Padre, il regno del Vecchio Testamento; il regno di Gesù Cristo, il regno del Nuovo Testamento, la presente fase che era chiusa, e il regno dello Spirito Santo o l'era del Terzo Testamento, che stava ora albeggiando, gradualmente rivelando un messaggio all'umanità. In queste rivelazioni, gli eventi del 1905 furono un messaggio di trasformazioni. Il Regno del Vecchio Testamento ebbe l'autorità divina come suprema; il Regno del Nuovo Testamento ebbe l'amore come autorità suprema; e il Regno del Terzo Testamento poteva rivelare un inno di libertà come suprema autorità. Questa felice via mondiale rispecchiò la felicità nella vita di Merezhkovsky, giovane importante, autore, famoso in Europa, sufficientemente ricco per disporre della sua vita liberamente.

I previsti Regni simboleggiavano un cambiamento nella coscienza umana; così il regno finale del Terzo Testamento annunciava una nuova coscienza religiosa, la genesi di una Nuova Umanità. Il Terzo Testamento doveva risolvere le presenti antitesi - sesso e ascetismo, individualismo e società, schiavitù e libertà, ateismo e religiosità, odio e amore. L'enigma della terra e del cielo, la carne e lo spirito poteva essere risolto nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo avrebbe potuto redimere il mondo, dando all'umanità una nuova vita di pace, armonia e amore. Il Trino si realizzava nell'Uno, e la Cristianità Spirituale poteva essere condotta all'apertura.

Nel propagare la loro Causa del Trino nell'Uno Gippius e Merezhkovsky speravano in una rivoluzione religiosa, una metamorfosi spirituale dell'uomo per prepararlo al Terzo Regno. Gippius accordò lo scopo dello sviluppo di tutto l'universale storico, nella dell'umanità e del mondo nella loro forma presenti attraverso l'Apocalisse. Solo la venuta di Cristo potrebbe unire l'umanità nell'amore fraterno e nell'armonia della vita familiare. Nell'evoluzione spirituale della umanità la Chiesa apocalitticamente potrebbe essere instaurata non come un tempo, ma come una nuova esperienza di Dio nell'umana coscienza e nell'animo umano. Quando scoppiò la prima guerra mondiale nell'agosto 1914, le truppe russe entrarono in Germania. Merezhkovsky vide nella I guerra mondiale una battaglia per la cultura, che era, per la Russia, contro il militarismo tedesco. Dopo le iniziali vittorie l'offensiva russa tornò a scontrarsi per San Pietroburgo. Le truppe russe persero tutto il territorio tedesco che avevano guadagnato, poi la Polonia e la Lituania.

Nel 1916, l'esercito russo, interamente demoralizzato, malamente comandato perse costantemente terreno. La popolazione si lamentava contro l'imperatrice nata tedesca e contro il suo favorito guaritore Grigori Rasputin. San Pietroburgo si stava sgretolando sotto il peso dei rifugiati di guerra e della miseria dell'enormi classi inferiori. La società si stava lentamente disintegrando. Nella classe elevata, gli uomini erano attratti dalle ragazze giovani impoverite ed il numero dei divorzi salì. All'inizio della guerra, la città capitale era stata ribattezzata con il nome non tedesco di Pietrogrado. Zinaida Gippius la soprannominò Chertograd, città del diavolo, perché lo stato d'animo era nella città spaventoso. Successivamente la catastrofe militare della sconfitta e la seguente perdita finale del prestigio dello zar, la disintegrazione dello stato, la rivoluzione rovesciò lo zar nel marzo 1917.

Un regime democratico fu eretto, Merezhkovsky fu un forte sostenitore della giovane democrazia russa. La nuova Russia andò a combattere la Germania. San Pietroburgo fu messa in ginocchio, Berlino giocò la carta delle sollevazioni popolari interne alla Russia. Quivi si spandé un piccolo gruppo sovversivo, i Bolscevichi, con mezzi finanziari con la missione di prendere il potere, dopo la resa, per cui fu ceduto un'enorme territorio all'impero tedesco. Il leader bolscevico ebreo Vladimir Ilijc Ulianov, detto Lenin fu spedito in Russia in un treno militare tedesco, al fine di indebolire la difesa russa, dato che i rivoluzionari comunisti stavano adempiendo alla loro missione. Infatti organizzarono un colpo di stato e prendendo il potere nel novembre 1917 (la Rivoluzione d'Ottobre), firmarono l'armistizio con la Germania nel dicembre 1917. Sottoscrissero il trattato di pace di Brest - Litovsk con la Germania nel marzo 1918, con il quale essi rinunciavano all'Ucraina, alla Bielorussia, alla Finlandia, che entrarono nella sfera d'influenza della Germania.

In seguito i Bolscevichi edificarono un regime totalitario mostruoso, governando con il terrore, giustiziando migliaia di persone nei primi mesi della sua esistenza. Stabilirono la presa dell'industria con la nazionalizzazione delle fabbriche ( spesso estere) e denunciando tutto il debito estero. Si assicurarono il controllo dell'esercito con l'assegnazione di un ''guardiano'' comunista per ogni ufficio. Quando l'impero tedesco cadde, nel novembre 1918, sconfitto dagli U.S.A., il regime bolscevico abilmente sopravvisse in Russia in regime di autarchia, basandosi sulle proprie forze secondo i principi del marxismo leninismo del compagno Stalin. Merezhkovsky rigettò la nuova dittatura comunista come una caricatura diabolica del governo di Dio, come egli lo definiva, e fece un'attiva opposizione. I poteri democratici occidentali (Francia ed Inghilterra) sostennero, opportunisticamente come stati capitalistici, le truppe oppositrici al Bolscevismo con lo scopo di recuperare il loro patrimonio - debiti e facilitazioni già concesse al regime corrotto degli zar - e restaurare un governo eletto democraticamente.

Durante il 1919, le ''armate bianche'' per la democrazia si spinsero intensamente nella profondità della Russia. Le ''armate rosse'' vittoriosamente contrattaccarono nell'ottobre 1919 ed assicurarono il controllo di Pietrogrado. Nel dicembre 1919, Merezhkovsky abbandonò la vicina Polonia. Già sostenitore dei moti del 1905, in cui volle vedere l'inizio di quella ''rivoluzione religiosa'' che avrebbe preceduto l'avvento del Regno dello spirito in Russia, appoggiò anche la rivoluzione di febbraio 1917 ma le speranze di rinnovamento crollarono definitivamente con la successiva rivoluzione d'ottobre 1917, che egli considerava controrivoluzionaria, e con la presa del potere da parte dei bolscevichi.

Nell'aprile 1920, le truppe bolsceviche attaccarono l'esercito polacco ( per cui si avventurarono lontano dal Dniepr), raggiunsero la Vistola ed andarono vicino alla conquista di Varsavia nell'agosto 1920. Grazie all'intervento dell'Occidente, le armate russe furono sconfitte, mantenendo in uno stato di sopravvivenza la Polonia.

Nel 1919 i Merezhkovsky lasciarono la Russia e nell'ottobre 1920 emigrarono in esilio a Parigi in Francia, descrivendo il Bolscevismo nel 1920 ''Tsarevich Aleksej'', (Lo zarevic Aleksej) e nel 1921 ''Tsarstvo antikhrista'', edita a Monaco di Baviera, (Il Regno dell'Anticristo. Russia e il Bolscevismo) ed altri lavori poi tradotti in varie lingue. Fu autore di alcuni feroci pamphlet contro il regime comunista sovietico. Dmitri pubblicò due racconti storici sotto l'universale titolo di ''Rozhdenie Bogoy'' tra il 1924 - '25, (Nascita degli Dei), una bilogia ''Rozhdenie Bogov. Tutankhamon na krite'', ( Nascita degli Dei. Tutankhamon in Creta), edita a Praga e nel 1925 ?: ''Messija'' ( Il Messia o Akhenaton, re dell'Egitto o''Akhenaton, gioia del sole'', del 1927), edito a Parigi. ''La nascita degli Dei'',(romanzo onnicomprensivo dell'opera di Merezhkovsky, anche come tempo d'azione era situato all'origine delle tre trilogie).

Pozner riassunse il senso dell'impegno letterario di Merezhkovsky: ''Dopo anni di positivismo ricco di mediocrità e tracotanza, il tono profetico di Merezhkovsky, la sua erudizione, il suo interesse per i fenomeni della vita spirituale e religiosa, gli assicurarono i primi posti nella sua generazione, facendone uno scrittore la cui importanza oltrepassò le frontiere di un Paese. Nel 1925 ''Tajna trekh. Egipet i vavilon'', (I misteri d'Oriente), edito a Praga, romanzo di argomento egiziano, ambientato nell'Egitto faraonico. I racconti si concentrarono attorno al faraone egiziano Akhenaton, il fondatore ed uno dei primi conosciuti, vita breve, religione monoteista. Raffiguravano Akhenaton come un Messia, nel senso cristiano, come un'antica manifestazione di Cristo. Entrambe le novelle condivisero l'idea centrale di continuità ed integrità del mondo pre-cristiano e cristiano.

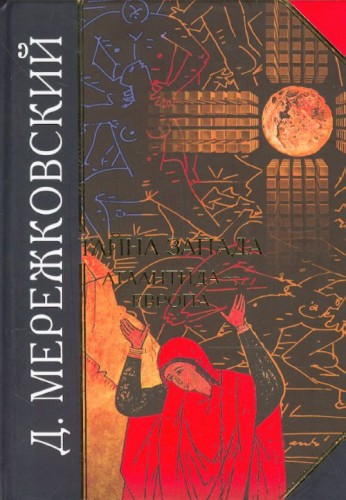

Il punto di volta del 1919-'20 fu la prova critica per i Merezhkovsky. Da allora, Gippius produsse lavori furibondi contro i bolscevichi, molto amareggiata. Il suo ultimo lavoro fu così soggettivo e capriccioso che si fece notare più per la forma che per il contenuto. Merezhkovsky divenne molto pessimista. Emerse il futuro felice di una Terza Età di libertà e lo Spirito Santo della sua vita dandy ed elegante in San Pietroburgo. Divenne il profeta di un destino funesto, prevedendo una fine imminente del mondo in ''Atlantis -Europa. Il segreto dell'Occidente'' del 1930. I Merezhkovsky ebbero successo nell'animare un salotto letterario russo nella loro casa, durante il loro esilio parigino. ''Tajna zapada. Atlantica - Evropa'', (Il mistero dell'Occidente: Atlantide - Europa), edito a Belgrado e tradotto in italiano come ''Atlantida'', edizione Hoepli nel 1937 a Milano. Nel 1932 - '34 ''Iisus neizvestnyj'', ( Gesù sconosciuto), edito a Belgrado; nel 1934''Jesus, der kommende'', edito a Frauenfeld; nel 1935 ''Tod und auferstehung; nel 1936 ''Pavel, Augustin''; nel 1938 ''Franz von Assisi'', edito a Monaco; nel 1938 ''Zanna d'Ark'', edito a Berlino; nel 1939 ''Dante'', edito a Parigi; nel 1942 ''Calvin'', edito a Parigi; nel 1933 ''Napoleone'', edito a Belgrado; ''Nirvana''. Le sue opere corsero di pari passo con la sua vita. La tristezza slava fu segnata da una aspirazione alla trascendenza.

La Terza Trilogia in cui, superati i momenti amari dei primi anni dell'esilio, la sua penna riprese ad essere lo strumento fervido della sua religiosità, della sua spiritualità inesausta - dei suoi tentativi di piegare gli uomini e gli avvenimenti per ricondurli più docili nel solco della sua visione profetica. Tale fu il suo limite, come sostenne Prampolini: ''l'ideologo ricorse al romanzo per illustrare il proprio pensiero, e la creazione artistica ne soffrì per i dominanti intendimenti sociali. I quadri sono arbitrari, perché preconcetti, l'arte del narratore soggiace alle intenzioni del teorico''. Merezhkovsky svolse l'attività di ''cercatore'' del divino sincero ed appassionato; a metà anni '20 era il più celebre degli scrittori russi del '900, mentre la cultura degli esuli russi antibolscevichi oppure nei Gulag, si era dispersa. Per Jean Chuzeville era divenuto disconosciuto. Merezhkovsky orientò l'attenzione di un settore di intellettuali russi verso il dominio della religiosità e dell'etica, contribuendo a riannodare le tradizioni letterarie russe abbandonate dopo la morte di Dostoevsky. La storia è considerata come titanomachia, e le personalità geniali al centro dei suoi romanzi sono in assoluto solipsismo.

Nell'agosto 1927, fondarono un circolo letterario chiamato ''Il lume verde'' con sue riunioni con giovani e vecchi scrittori russi ed un rispettabile numero di membri. Nel 1933 Merezhkovsky ricevette la nomina per il Premio Nobel per la letteratura grazie ai favori che riscontrò la sua trilogia ''Cristo e Anticristo''. ''Profeta'' ormai inascoltato, Merezhkovsky continuò a scrivere fino alla morte, limitandosi a divulgare, in maniera stanca e fumosa, le concezioni filosofiche e critiche elaborate nei decenni precedenti. Nella tarda età, Merezhkovsky stimò Benito Mussolini e Adolf Hitler, quali leaders capaci di sradicare il comunismo. Morì a Parigi il 09 dicembre 1941 a Parigi in Francia ovvero il 26 novembre 1941 del calendario Giuliano fu tumulato nel cimitero di Saint-Geneviève-des-Bois, lo stesso in cui fu inumata sua moglie, che morì il 09 settembre 1945 a Parigi. Nell'editoria italiana è stato dimenticato, infatti si reperiscono in librerie antiquarie solo ''Giuliano l'Apostata.

La morte degli Dei'', solo rare copie di ''Leonardo'' (La resurrezione degli Dei), introvabile il terzo volume della trilogia ''L'Anticristo'', (Pietro e Alessio). Altri scritti pubblicati in Italia negli anni '30 sui santi Agostino, Paolo e Francesco sono introvabili. L'editoria di estrema destra rivoluzionaria o radicale ha sempre trasmesso oralmente, mirando al nostalgico. Il militante nazionalrivoluzionario o nazionalpopolare rimaneva nel 1968 un sensitivo, senza una base dottrinaria, legata agli stati di animo ed influenzata dalla televisione e dai giochi senza ecologia, sociologia ed etologia, con una totale inadeguatezza. Il '68 con la sua sconfitta generazionale fece sì che, tale cultura per gli ostacoli finanziarii, fu ristretta ad un ambiente chiuso, che ha fatto ristagnare il mercato, frenando la programmazione editoriale a lungo termine. La cultura diversa e differente da quella marxista o anarcosettecentesco fece il resto. Merezhkovsky rappresenta la coscienza del progresso o avvicinamento dopo la contestazione giovanile del '68 per favorire il progressivo compimento di una organica formazione politico / culturale. Scrittore inattuale nell'Italia odierna, col suo misticismo fiammeggiante e il suo impegno sociale e politico antibolscevico. L'impegno traslato nella sua collaborazione alla rivista in lingua russa ''Sovremennyja Zapiski'' ( Annali Contemporanei ) negli anni d'esilio a Parigi. I suoi richiami amari e pressanti ai contemporanei, espressi nelle lettere aperte a Wells, Nansen e Hauptmann, assunsero valore profetico. Occorreva schiacciare il Regno della Belva che aveva la sua tana tra le mura dal Cremino: né la fede né le armi sarebbero serviti. Nel solco mistico ed esistenziale di Dostoevsky e Solov'ev. Lo sforzo intellettuale di rinnovamento lo fece assurgere a massimo esponente mistico corrente.

Antonio Rossiello

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Georges Simenon, l’incompreso di successo

Georges Simenon, l’incompreso di successo Joseph Roth e il mito dell’impero

Joseph Roth e il mito dell’impero

Roberto ALFATTI APPETITI:

Roberto ALFATTI APPETITI: Giuseppe Berto, natif de Mogliano près de Trévise, surnommé “Bepi” par ses amis, avait fait la guerre d’Abyssinie comme sous-lieutenant volontaire dans l’infanterie et, au cours des quatre années qu’a duré la campagne, il a surmonté d’abord une attaque de la malaria, où il a frôlé la mort, et ensuite a pris une balle dans le talon droit. L’intempérance et l’exubérance de son caractère firent qu’il ne se contenta pas de ses deux médailles d’argent et du poste de secrétaire du “Fascio”, obtenu à l’âge de 27 ans seulement… Il cherchait encore à faire la guerre et, au bout de quelques années, passant sous silence un ulcère qui le tenaillait, réussit à se faire enrôler une nouvelle fois pour l’Afrique où, pendant l’été 1942, l’attendait le IV° Bataillon des Chemises Noires. Avec l’aile radicale des idéalistes rangés derrière la figure de Berto Ricci, il espérait le déclenchement régénérateur d’une seconde révolution fasciste. Il disait: “Avoir participé avec honneur à cette guerre constituera, à mes yeux, un bon droit à faire la révolution”.

Giuseppe Berto, natif de Mogliano près de Trévise, surnommé “Bepi” par ses amis, avait fait la guerre d’Abyssinie comme sous-lieutenant volontaire dans l’infanterie et, au cours des quatre années qu’a duré la campagne, il a surmonté d’abord une attaque de la malaria, où il a frôlé la mort, et ensuite a pris une balle dans le talon droit. L’intempérance et l’exubérance de son caractère firent qu’il ne se contenta pas de ses deux médailles d’argent et du poste de secrétaire du “Fascio”, obtenu à l’âge de 27 ans seulement… Il cherchait encore à faire la guerre et, au bout de quelques années, passant sous silence un ulcère qui le tenaillait, réussit à se faire enrôler une nouvelle fois pour l’Afrique où, pendant l’été 1942, l’attendait le IV° Bataillon des Chemises Noires. Avec l’aile radicale des idéalistes rangés derrière la figure de Berto Ricci, il espérait le déclenchement régénérateur d’une seconde révolution fasciste. Il disait: “Avoir participé avec honneur à cette guerre constituera, à mes yeux, un bon droit à faire la révolution”. En 1955, avec la publication de “Guerra in camicia nera” (“La guerre en chemise noire”), une recomposition de ses journaux de guerre, il amorce lui-même sa chute et provoque “sa mise à l’index par l’établissement littéraire”. Berto déclare alors la guerre au “Palazzo” et se mue en un véritable censeur qui ne cessait plus de fustiger les mauvaises habitudes littéraires. La critique le rejette, comme s’il n’était plus qu’une pièce hors d’usage, ignorant délibérément cet homme que l’on définira plus tard comme celui “qui a tenté, le plus honnêtement qui soit, d’expliquer ce qu’avait été la jeunesse fasciste”. Et la critique se mit ensuite à dénigrer ses autres livres. Etrange destin pour un écrivain qui, rejeté par la critique officielle, jouissait toutefois de l’estime de Hemingway; celui-ci avait accordé un entretien l’année précédente à Venise à un certain Montale, qui fut bel et bien interloqué quand l’crivain américain lui déclara qu’il appréciait grandement l’oeuvre de Berto et qu’il souhaitait rencontrer cet écrivain de Trévise. Ses activités de scénariste marquent aussi le pas, alors que, dans les années antérieures, il était l’un des plus demandés de l’industrie cinématographique. Le succès s’en était allé et Berto retrouvait la précarité économique. Et cette misère finit par susciter en lui ce “mal obscur” qu’est la dépression. L’expérience de la dépression, il la traduira dans un livre célèbre qui lui redonne aussitôt une popularité bien méritée.

En 1955, avec la publication de “Guerra in camicia nera” (“La guerre en chemise noire”), une recomposition de ses journaux de guerre, il amorce lui-même sa chute et provoque “sa mise à l’index par l’établissement littéraire”. Berto déclare alors la guerre au “Palazzo” et se mue en un véritable censeur qui ne cessait plus de fustiger les mauvaises habitudes littéraires. La critique le rejette, comme s’il n’était plus qu’une pièce hors d’usage, ignorant délibérément cet homme que l’on définira plus tard comme celui “qui a tenté, le plus honnêtement qui soit, d’expliquer ce qu’avait été la jeunesse fasciste”. Et la critique se mit ensuite à dénigrer ses autres livres. Etrange destin pour un écrivain qui, rejeté par la critique officielle, jouissait toutefois de l’estime de Hemingway; celui-ci avait accordé un entretien l’année précédente à Venise à un certain Montale, qui fut bel et bien interloqué quand l’crivain américain lui déclara qu’il appréciait grandement l’oeuvre de Berto et qu’il souhaitait rencontrer cet écrivain de Trévise. Ses activités de scénariste marquent aussi le pas, alors que, dans les années antérieures, il était l’un des plus demandés de l’industrie cinématographique. Le succès s’en était allé et Berto retrouvait la précarité économique. Et cette misère finit par susciter en lui ce “mal obscur” qu’est la dépression. L’expérience de la dépression, il la traduira dans un livre célèbre qui lui redonne aussitôt une popularité bien méritée.

Trois critiques de Gus Bofa sur Céline

Trois critiques de Gus Bofa sur Céline

Gli attacchi giapponesi alla flotta Russa di Porth Arthur nel febbraio 1904 assediarono la città ed inflissero una severa sconfitta all'esercito russo in battaglie gigantesche e spietate coinvolgenti più di 500.000 soldati ed annunciando i combattimenti di trincea della prima guerra mondiale. Porth Arthur divenne giapponese nel gennaio 1905 e la notizia della sua caduta scosse la Russia. I successi militari fornirono la giustificazione all'autocrazia dello Zar. Nel gennaio 1905, una folla di 200.000 persone si avvicinò al Palazzo di San Pietroburgo per portare una petizione allo zar. Fu crudelmente colpita dalle guardie, lasciando centinaia di morti e proruppe la via delle proteste e degli scioperi. La liberazione della Russia si ebbe con lo scoppio di una guerra contro il Giappone che attraversò metà del globo dal Mar Baltico al Mar di Giappone e per una controffensiva, fu affondata la flotta russa dall'armata navale giapponese nel maggio 1915, vicino all'isola di Tsushima.

Gli attacchi giapponesi alla flotta Russa di Porth Arthur nel febbraio 1904 assediarono la città ed inflissero una severa sconfitta all'esercito russo in battaglie gigantesche e spietate coinvolgenti più di 500.000 soldati ed annunciando i combattimenti di trincea della prima guerra mondiale. Porth Arthur divenne giapponese nel gennaio 1905 e la notizia della sua caduta scosse la Russia. I successi militari fornirono la giustificazione all'autocrazia dello Zar. Nel gennaio 1905, una folla di 200.000 persone si avvicinò al Palazzo di San Pietroburgo per portare una petizione allo zar. Fu crudelmente colpita dalle guardie, lasciando centinaia di morti e proruppe la via delle proteste e degli scioperi. La liberazione della Russia si ebbe con lo scoppio di una guerra contro il Giappone che attraversò metà del globo dal Mar Baltico al Mar di Giappone e per una controffensiva, fu affondata la flotta russa dall'armata navale giapponese nel maggio 1915, vicino all'isola di Tsushima.

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

En 1885, en una cabaña de Idaho, en la norteamerica profunda, nacía un bebé de nombre Ezra y de apellido Pound. A poco de crecer, Ezra fue expulsado por conductas indecorosas como ayudante universitario, emigró a Europa y desde allí fue el padre maldito de la poesía norteamericana contemporánea, promotor e influjo de las vanguardias literarias en el mundo. Hoy el sello Ediciones en Danza le rinde tributo con “Argentarium”.

En 1885, en una cabaña de Idaho, en la norteamerica profunda, nacía un bebé de nombre Ezra y de apellido Pound. A poco de crecer, Ezra fue expulsado por conductas indecorosas como ayudante universitario, emigró a Europa y desde allí fue el padre maldito de la poesía norteamericana contemporánea, promotor e influjo de las vanguardias literarias en el mundo. Hoy el sello Ediciones en Danza le rinde tributo con “Argentarium”. Januar 2004

Januar 2004 Dominique de Roux et L.-F. Céline

Dominique de Roux et L.-F. Céline

Mars 1962

Mars 1962

Gabriele D’Annunzio :« Entre la lumière d’Homère et l’ombre de Dante »

Gabriele D’Annunzio :« Entre la lumière d’Homère et l’ombre de Dante »

ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1997