mardi, 30 septembre 2008

R. Poulet: "D'un château l'autre"

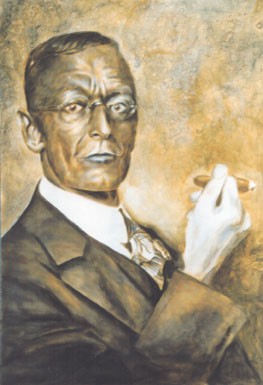

Robert Poulet:

« D’un château l’autre »

[1957]

Il est toujours dangereux d’enterrer les gens ; ils ressuscitent à l’improviste et on ne sait plus où les mettre. Depuis Féerie pour une autre fois, on posait en fait que le grand Céline, celui du Voyage au bout de la nuit, était mort. Erreur complète ! Le prétendu défunt détrompe son monde en poussant un nouvel éclat de rire dont les échos ont même réveillé les critiques parisiens, dans leur fauteuil à roulettes. Et ces messieurs en oublient que – par convention tacite, conclue en 1944 – « Céline, ce n’est rien », « un personnage très surfait », grossier comme un chauffeur de car, artificieux, puéril ; d’ailleurs tout à fait inconnu de la jeunesse. Inconnu, justement, parce que pendant dix ans on s’est abstenu de le faire connaître !... Est-ce que les jeunes connaîtraient Proust si la conspiration du silence s’appliquait à la Recherche du temps perdu ?... Pendant qu’Aristarque effaré et irrité s’empêtre ainsi dans ses contradictions, proclamons tranquillement que D’un château l’autre, s’il était signé Tartempion, ferait pousser des hurlements d’admiration et de stupeur à toute l’avant-garde littéraire, dont les choryphées se sont signalés par des innovations qui paraissent imperceptibles au prix de ce discours prodigieux, encore bien plus hardi et plus expressif que celui du Voyage.

Seulement ce livre-là contenait un sentiment, valable pour tous les hommes de ce siècle. Sentiment de découverte furieuse, de scandale qui répond au scandale ; la vie moderne, non plus décrite, mais vomie toute fumante ; et par-dessus le marché la Rigolade : un être qui tombe des nues, qui voit le monde où nous sommes – la civilisation faussée, l’âme salie, l’esprit plein de mensonges – et qui se tord.

Des deux inventions énormes qui constituent (renforcée dans Mort à crédit) la surprise célinienne, il ne reste évidemment que la seconde ; celle qui a pour fin d’introduire dans la littérature le langage de notre temps. Le vrai, non celui que jargonnent les romanciers réalistes, populistes, néo-naturalistes, etc. Il suffit de contempler le hachis et le pataugis des sous-Céline, dont quelques-uns portent des noms partout vantés, pour mesurer l’habileté cachée de notre homme, faux cacographe, pseudo-débraillé, qui calcule ses diatribes à une virgule près, et qui s’apparente bien plus, pour le souci du style, à José-Maria de Hérédia qu’au Père Duchesne.

Que nous conte-t-il cette fois ? Tout ce qui lui passe par la tête. Et d’abord ses malheurs, ses aventures, ses observations d’émigré malgré lui, en 1944-45. On sait que le père de Bardamu s’enfuit à la Libération, encore qu’en réalité il n’eût même pas mis le bout du doigt dans les engrenages de la Collaboration ; mais, comme il le dit très bien, à Paris on lui aurait arraché les tripes. Grâce à ce malentendu tragi-comique, nous avons ici, sur l’Allemagne aux abois, sur Sigmaringen (où vivaient onze cents condamnés à mort), sur les geôles et les geôliers danois (qui tinrent dans une oubliette, pendant six ans, le pauvre Louis-Ferdinand, accusé là-bas d’avoir « vendu les plans de la Ligne Maginot »), sur les rapports de l’auteur avec son éditeur, « ce salaud de Gaston » (et l’impossibilité du seigneur Gallimard, tirant à moult exemplaires les injures dont il est abreuvé, ajoute encore à l’effet d’hilarité) un témoignage sans doute inexact – les poètes ni les prophètes ne voient les choses comme elles sont – mais épique. Sur un fond de vociférations, d’hallucinations et de protestations, dans la matière desquelles il n’entre pas une seule phrase : rien que de petits groupes de mots démantibulés, qui hoquètent et qui cliquètent ; dents d’une roue sans fin, que meut un moteur inquiétant, plein d’éclairs et de fumée.

Mais quand le mouvement s’arrête, avec sa charge d’images puissantes, de sarcasmes inouïs et de plaintes enfantines, on s’avise qu’à l’origine de tout ce tumulte, strictement distribué par le génie le plus mécanique de l’ère contemporaine, il pourrait bien y avoir ceci : une forme désespérée de la grandeur d’âme. Une sensibilité, une générosité, qui se mutilent et se meurent elles-mêmes, comme dans le conte d’Edgar Poë.

Robert POULET

(Pan, 26 juillet 1957)

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, lettres françaises, littérature, littérature française, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 28 septembre 2008

Sur "Gobalia" de Jean-Christophe Rufin

Ecole des cadres - Synergies Européennes - septembre 2008

Sur "Golbalia" de Jean-Christophe Rufin

http://users.skynet.be/pierre.bachy/rufin-globalia.html...

A lire à la suite de nos travaux sur George Orwell et Aldous Huxley

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, utopie, dystopie, lettres, littérature, littérature française, mondialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 27 septembre 2008

A propos du 300ième numéro du Bulletin Célinien

À propos d'un trois centième numéro du Bulletin célinien

J'ai entendu parler pour la première fois du Bulletin célinien à l'époque déjà ancienne où j'assurais, au moins nominalement, la présidence de la Société des Études céliniennes naissante. J'en étais en tout cas le parrain pour avoir imaginé l'intitulé. Elle était destinée à servir de liaison entre la poignée de chercheurs qui s'intéressaient alors à Céline, et – après mes expériences américaines – j'y mettais naturellement mes espoirs. C'est pourquoi je me souviens avec netteté des sentiments que suscita à Paris la naissance du Bulletin célinien à Bruxelles. On en parlait avec réserve, pas mal de suspicion, mais comme d'une chose transitoire.

Or, voici le 300ème numéro. Le BC a non seulement vécu et survécu mais il s'est imposé, il est devenu une institution ; comment expliquer la chose ?

J'y vois d'abord un effet de la distance. Cela ne pouvait sans doute se faire que dans cette Belgique qui, à travers Denoël, Évelyne Pollet et Marc Hanrez, avait élu Céline. On y était suffisamment loin de Paris pour ne pas ressentir le clapotis parisien. Vivant avec tranquillité affrontements et conflits, sa double nature flamande et française lui assure la placidité nécessaire devant les mauvais coups : on sait encaisser.

Quand j'ai aperçu Marc Laudelout pour la première fois dans l'un des colloques qui se tint vers là-bas j'avais été surpris par sa jeunesse, mariée à une réserve sénatoriale. Cela contrastait avec la nervosité ou la fébrilité de céliniens rencontrés de part et d'autre de l'Atlantique. Ce tempérament lui a permis de négocier les emballements, les compétitions, les conflits et les paniques périodiques que provoque Céline. Non pas que le directeur du BC ait le cuir épais, je le crois sensible et même ultra sensible aux critiques, mais la périodicité mensuelle lui donne le temps de voir. De Bruxelles-Sirius, on distingue mieux le qui du quoi. Chacune des chapelles de la cathédrale chante l'évangile à sa façon, et tout en veillant au respect de la lettre, le directeur du BC se garde des procès aux hétérodoxes et aux dissonants, à moins de croire le grand homme attaqué.

Il a maintenu ce calme et ce sérieux d'arbitre dans les empoignades qui ont mis périodiquement aux prises les officiants qui s’assomment à coup d'encensoirs comme les moines des différentes confessions à l’entrée du Saint-Sépulcre. Céliniens de gauche ou de droite, ayants droit, celtisants, passionnés de la virgule et du texte pour le texte, acharnés du petit fait vrai ou de la mémoire du lieu, experts en exploration d'archives, collectionneurs et marchands de reliques, tous ont reçu leur dû chez lui. Il n'y a eu, je crois, qu'un chanoine pour refuser le contact. Ces rares qualités ont permis à Marc Laudelout de tenir la gageure du sujet unique.

Encore fallait-il que ce sujet tint lui-même en haleine, et c'est justement la survie exceptionnelle de Céline qui permet au Bulletin à lui consacré de vivre depuis trente ans.

Il m'a toujours semblé que chacun des admirateurs de Céline élisait l'une de ses qualités ou de ses défauts pour les cultiver dans son laboratoire, certains le misérabilisme, d'autres la folle audace associée à une extrême prudence, d'autres encore la peur des riches et des puissants, je passe sur les mimétiques de la forme, Laudelout, lui, me paraît avoir élu le désir de vie de l’increvable qui, tout en parlant périodiquement de « se filer au gaz », a sans doute été le moins suicidaire des écrivains du temps.

La tentation d’en finir avec ce Bulletin, qui lui apportait à longueur d’année palpitations et vertiges devant le numéro à remplir, à boucler et à payer, a dû se présenter dix fois. Il lui a résisté, il a tenu grâce à celui qui – il faut le constater – n’a pas connu une année de purgatoire depuis la publication de L’Herne, les colloques de J.-P. Dauphin ou le premier numéro du Bulletin célinien.

Montherlant s’est lourdement trompé en disant qu’on ne lirait pas plus Céline dans cinquante ans qu’on ne lisait Paul Alexis ou Paul Lombard. On pourrait même croire qu’il a payé son erreur. Et ceci nous amène fatalement à la question inéluctable : pourquoi lit-on l’un et plus l’autre ? Une fois écartée la fausse réponse du style, il faut imaginer le lecteur, jeune ou vieux, gavé de l’aube au crépuscule de bons sentiments, envers les femmes, les immigrés et les sans-papiers, sommé de tenir tous les bipèdes pour ses semblables et convaincu de culpabilités rétrospectives variées, il faut imaginer ce lecteur découvrant la prose lyrique du seul qui sache piétiner nos tabous les plus chers entre deux ballets et trois idylles. L’impunité fournie par le temps et le talent assure la renaissance du phénix.

Laudelout s’est fait une spécialité d’évoquer le drôle d’oiseau, et il a encore le temps de voir. Son secret de longue vie tient au fait qu’il n’a rien à prouver, rien à démontrer.

Philippe ALMÉRAS

Auteur de deux thèses de doctorat sur Céline : L’évolution du langage romanesque de Louis-Ferdinand Céline (Université de Californie [Santa Barbara], 1971) et Les idées de Céline (Université de Paris VII, 1987). Cette thèse a été éditée par la BLFC (1987), puis rééditée par Berg International (1992) et Dualpha (2004). Auteur d’une biographie, Céline. Entre haines et passion (Robert Laffont, 1994 ; rééd. Dualpha, 2002) et d’un Dictionnaire Céline. Une œuvre, une vie (Plon, 2004). Autres livres publiés sur le sujet : Je suis le bouc. Céline et l’antisémitisme (Denoël, 2000) ; Voyager avec Céline (Dualpha, 2003) et Sur Céline (Éditions de Paris, 2008). A également édité et préfacé Lettres des années noires (Berg International, 1994).

00:51 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : revues, littérature, littérature française, lettres françaises, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 21 septembre 2008

Citation de Louis-Ferdinand Céline

Cassez vos télévisions

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lettres françaises, littérature françaises, céline, télévision, bêtise, manipulations médiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 19 septembre 2008

Jünger et l'Allemagne secrète

Jünger et l'Allemagne secrète

Antonio GIGLIO

La polémique qui s'est déclenchée à propos d'Ernst Jünger, remet à l'avant-plan, une fois de plus, les fantasmes nés de la guerre civile européenne et du passé qui ne passe pas, mais, pire encore, les fantasmes plus insidieux générés par l'incompréhension totale de nos contemporains face à l'histoire politique et culturelle de ce siècle. A Jünger qui est aujourd'hui, à 100 ans, le plus grand écrivain européen vivant, on a reproché d'être, dans le fond, un complice des nazis. Pour clarifier cette question, il nous apparaît opportun de récapituler, depuis le début, l'histoire des activités politiques et culturelles de Jünger, le héros de la Première Guerre mondiale, un des rares soldats de l'armée impériale, avec Rommel, à avoir reçu la plus haute décoration militaire allemande, l'Ordre “Pour le Mérite”. Le thème des premières œuvres littéraires de Jünger est l'expérience de la guerre, dont témoigne notamment son célèbre roman Orages d'acier. Ces livres de guerre lui ont permis de devenir en peu de temps l'un des écrivains les plus lus et les plus fameux de l'Allemagne. En outre, Jünger est rapidement devenu l'un des chefs de file du nouveau nationalisme, suscité par les conditions de paix très dures imposées à l'Allemagne. Il réussit à forger une série de mythes politiques représentant la synthèse ultra-révolutionnaire de tout ce que la droite allemande avait produit à cette époque.

L'écrivain évoluait entre les bureaux d'études de l'armée, les groupes paramilitaires et nationaux-révolutionnaires, et réussissait à fusionner plusieurs projets politiques: celui du philologue Wilamowitz visant la création d'un Etat régi par un Ordre ascétique ou une caste sélectionnée d'hommes de culture et de science, celui de Spengler visant le contrôle et la domination des nouvelles formes technologiques en train de transformer le monde, celui du poète Stefan George chantant une nouvelle aristocratie, celui de Moeller van den Bruck axé sur la nécessité de rénover de fond en comble le “conservatisme” ou plutôt sur la nécessité de lancer une “révolution conservatrice”, formule inventée par le poète Hugo von Hoffmannsthal et traduite par Jünger en termes ultra-nationalistes et guerriers. Pourtant, Jünger, influencé par la furie iconoclaste de Nietzsche, propose à l'époque de détruire totalement la société bourgeoise, ce qui lui permet d'utiliser aussi les mythes politiques de la gauche, dont l'idée bolchévique suggérée par Lénine, soit la mobilisation totale et militaire de l'Etat, utilisée auparavant en Allemagne par le Général Erich Ludendorff; chez Jünger, cette mobilisation totale deviendra la mobilisation totale de tout ce qui est allemand. Enfin, il utilise le mythe du travailleur-soldat, déjà loué par Trotsky; Jünger l'adopte et le propose, transformé par la pensée du philosophe Hugo Fischer. Cette synthèse de Lénine, Trotsky et Fischer deviendra Le Travailleur, au moment même où Jünger est l'allié du national-bolchévique Ernst Niekisch. Il faut encore noter que la pensée philosophique et politique de Heidegger a été profondément influencée par ce célébrissime essai de Jünger, qui moule audacieusement en une puissante unité philosophique la technique, le nihilisme et la volonté de puissance.

Parallèlement, l'écrivain se propose d'unifier tous les mouvements nationalistes allemands; c'est cette intention qui explique sa tentative initialement favorable à Hitler; il suffit de penser à la dédicace rédigée de son livre de 1925, Feuer und Blut (= Feu et Sang) à l'intention du “Führer national” Adolf Hitler, même si l'année précédente, il avait désapprouvé la décision des nazis d'adopter des méthodes légales et craint une trahison nationale-socialiste à l'égard de la pureté des idéaux nationaux-révolutionnaires. Quoi qu'il en soit, en 1927, Hitler propose à Jünger un siège au Parlement, mais l'écrivain ne l'accepte pas parce qu'il refuse le parlementarisme et toute forme de parti. Après 1933, Jünger se retire complètement de la politique parce qu'il est trop élitaire, aristocratique et révolutionnaire pour accepter qu'un mouvement de masse s'accapare de ses idées; par ailleurs, il se sent trop impliqué dans bon nombre d'idées nationalistes pour pouvoir critiquer ouvertement le nouveau régime. En 1939, cependant, Jünger semble vouloir intervenir directement, de manière critique, dans le régime nazi, en publiant son roman Sur les falaises de marbre. Selon un philosophe allemand contemporain, Hans Blumenberg, Jünger a rassemblé dans ce roman toutes les allusions aux événements de l'époque dans un scénario mythique, surtout après l'élimination des opposants à Hitler lors de la “nuit des longs couteaux”, décidant ainsi de n'opposer plus qu'une résistance animée par la pure force de l'esprit. Un spécialiste plus connu du nazisme, George L. Mosse affirme que Jünger, dans ce roman, rejette les idées de sa jeunesse et retourne au protestantisme. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes.

De fait, Jünger, en 1938, dans la seconde version de son livre Le cœur aventureux, fait allusion pour la première fois au mystérieux Ordre des Maurétaniens, une élite mystique de mages savants et guerriers, qui deviendra le protagoniste collectif du roman Sur les falaises de marbre, et, par la suite, de tous les autres romans de l'auteur. En premier lieu, nous devons souligner que Jünger et les révolutionnaires nationalistes de sa génération sont obsédés par le mythe politique d'un Ordre qui régit l'Etat et guide les masses. Les Maurétaniens sont à mi-chemin entre les Templiers et les Chevaliers Teutoniques, ils sont l'incarnation de ce mythe.

Donc, en 1938, Jünger écrit qu'au lieu de rester coincé dans ses chères études, il va s'introduire dans le milieu des Maurétaniens, qu'il définit comme des polytechniciens subalternes du pouvoir, parmi lesquels il nomme Goebbels et Heydrich, un des chefs de la SS. Ce n'est dès lors pas un hasard si Carl Schmitt écrit, dans son journal, que les Maurétaniens sont une allégorie des SS. Jünger, en outre, ajoute textuellement qu'«une équipe sélectionnée des nôtres est au travail dans les lieux secrets du plus secret Thibet». Effectivement, à cette époque, existait une organisation culturelle liée à la SS et dénommé l'Ahnenerbe (= l'Héritage des Ancêtres), qui organisait entre autres choses des expéditions plus ou moins secrètes au Thibet, et était reçue par le Dalaï Lama en personne. Par ailleurs, il faut signaler que cette structure avait été mise sur pied, au départ, par un ami de Jünger, Friedrich Hielscher, le chef spirituel des jeunes nationalistes allemands, avant d'être incluse par Himmler dans les institutions SS. Mais quand paraît le roman-pamphlet Sur les falaises de marbre, certains nazis, ignorant ces faits, réclament la tête de Jünger, qui sera défendu par le “Maurétanien” Goebbels, et ensuite par Hitler lui-même, qui, ne l'oublions pas, avait confessé à Rauschning, stupéfait et attéré, avoir fondé un Ordre mystérieux. Nous sommes donc en présence d'un mystère historiographique et politique du 20ième siècle.

Le roman de Jünger est probablement le témoignagne d'un conflit politique et culturel qui se déroulait à l'intérieur du noyau dirigeant national-socialiste, et aussi, sans doute, à l'intérieur même de cet Ordre mystérieux, pour savoir comment imposer et diriger la politique intérieure et extérieure du IIIième Reich. Jünger, qui plus est, considère que l'un des protagonistes du roman, le Maurétanien Braquemart, est semblable à Goebbels, et que la figure démoniaque et destructive du Forestier peut être ramenée à Staline. Ensuite, en 1940, il attribue la victoire fulgurante des troupes allemandes en France à la Figure du Travailleur, décrite dans son livre Der Arbeiter. En 1942, il fait rééditer son essai sur la mobilisation totale, au moment même où Hitler mobilise totalement et désespérément tout ce qui est allemand. Ce conflit interne entre les Maurétaniens, dans lequel Jünger entendait bel et bien intervenir en publiant son roman-pamphlet, s'est avivé pendant la durée du conflit, à cause des conséquences catastrophiques de la guerre voulue par Hitler et non par les autres membres de l'Ordre des Maurétaniens. Voilà pourquoi Jünger et son ami Hielscher en sont arrivés à comploter contre le Führer: ils voulaient désespérément éviter le destin tragique qui allait frapper l'Allemagne, ou au moins l'atténuer.

Jünger, en effet, fut l'un des organisateurs de la tentative de coup d'Etat du 20 juillet 1944, qui aurait dû avoir lieu après l'attentat contre Hitler. A Paris, où il est officier d'état-major dans le Haut Commandement des troupes d'occupation, centre du complot contre Hitler, Jünger écrit l'essai La Paix qui est, en fait, le texte politique essentiel de ce complot, et dont le manuscrit avait été lu et approuvé par Rommel, le seul officier supérieur capable de mettre un terme à la guerre sur le front occidental et à affronter la guerre civile. Mais le complot échoue, Rommel est contraint au suicide parce qu'il est condamné à mort. Le Maurétanien Hielscher est arrêté à son tour. Jünger semble vouloir nous dire que le Prince Sunmyra, un des auteurs malchanceux de l'attentat contre le Forestier dans le roman-pamphlet, peut être comparé au Colonel von Stauffenberg, l'auteur malchanceux de l'attentat contre Hitler. Claus von Stauffenberg, héros de la “Résistance allemande”, était un disciple de Stefan George, donc un représentant de ces Maurétaniens qui s'étaient donné le devoir de préserver l'Allemagne secrète. Et Hitler ne pouvait pas condamner à mort l'Allemagne secrète, incarnée dans l'œuvre et la personne de Jünger.

Antonio GIGLIO.

(article extrait de l'Italia settimanale, n°13/1995; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : lettres, lettres allemandes, allemagne, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, résistance, anti-nazisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 18 septembre 2008

J. Evola: Jünger et l'irruption de l'élémentaire dans l'espace bourgeois

Julius EVOLA:

Jünger et l'irruption de l'élémentaire dans l'espace bourgeois

Il est visible et il nous paraît évident qu'à travers l'économie se sont réveillées des forces «élémentaires», qui, en de nombreux domaines, échappent au contrôle du bourgeois et, ainsi, deviennent le substrat d'une nouvelle unité, collective cette fois.

Ce constat nous amène effectivement à certains aspects de la crise du monde bourgeois et à les étudier; selon Jünger, il faut tourner notre attention vers quelques traits caractéristiques du bourgeois qui correspondent à son idéal de sécurité commode et d'exclusion de toute force élémentaire hors de sa vie.

Le concept d'élémentaire joue un rôle central dans le livre de Jünger. Comme chez d'autres auteurs allemands, le terme «élémentaire» n'est pas utilisé chez Jünger dans le sens de “primitif”; il désigne bien plutôt les puissances les plus profondes de la réalité qui échappent aux structures intellectuelles et moralistes et qui sont caractérisées par une transcendance, positive ou négative selon l'individu: c'est comme si l'on parlait des forces élémentaires de la nature. Dans le monde intérieur, il existe des puissance qui peuvent faire irruption dans la vie, tant la vie personnelle que la vie collective, en venant d'une strate psychique plus profonde. Quand Jünger parle de l'exclusion de l'élémentaire dans le monde bourgeois, il est évident qu'il s'associe à la polémique développée par plusieurs courants d'idées contemporains, depuis l'irrationalisme, l'intuitionnisme, la religion de la vie (ou vitaliste) jusqu'à la psychanalyse et à l'existentialisme; il s'insurge contre la vision rationaliste-moraliste de l'homme, prédominante hier encore. Mais nous allons voir que la position de Jünger est originale dans ce contexte, car il conçoit des formes actives, lucides, non régressives des rapports de l'homme à l'élémentaire, ce qui le distingue de l'orientation problématique, propre à la grande majorité des courants que nous venons de mentionner.

La préoccupation constante du monde bourgeois est donc «de fermer hermétiquement l'espace vital à tout irruption de l'élémentaire», de «se créer une ceinture de sécurité face à l'élémentaire». De ce fait, la sécurité dans la vie est donc l'exigence de ce monde, que devra consolider et légitimer le culte de la raison: une raison «pour laquelle tout ce qui est élémentaire équivaut à l'absurde et à l'insensé». Inclure l'élémentaire dans l'existence, avec tous les problèmes et les risques que cela peut impliquer, voilà ce qui apparaît inconcevable au bourgeois; pour lui, c'est une aberration qu'il faut prévenir par le truchement de techniques pédagogiques adéquates. Jünger écrit: «Le bourgeois ne se sent jamais assez hardi pour se mesurer au destin en luttant et en s'exposant aux dangers, parce que l'élémentaire réside en dehors de son monde idéal; pour lui, l'élémentaire est l'irrationnel voire l'immoral. Il cherchera donc à le tenir toujours à distance, que celui-ci lui apparaisse sous le mode de la puissance ou de la passion, ou se manifeste dans les forces de la nature, dans le feu, l'eau, la terre ou l'air. De ce point de vue, les grandes villes du début du siècle apparaissaient comme les citadelles de la sécurité, comme le triomphe des murs qui, à ce moment-là, cessaient d'être les murs antiques des enceintes fortifiées et se manifestaient désormais comme pierres, asphalte et vitres encerclant la vie, similaires à la structure des rayons d'une ruche, pénétrant jusqu'à la trame la plus intime de la vie. Dans ce sens, toute conquête de la technique est un triomphe de la commodité et toute apparition de l'élémentaire est régulée par l'économie».

Pour Jünger, le caractère anomal de l'ère bourgeoise ne réside pas tant dans la recherche de la commodité «que dans ce trait spécifique qui s'associe à ces tendances: c'est-à-dire dans le fait que l'élémentaire se présente comme l'absurde et, partant, que les murs d'enceinte de l'ordre bourgeois se présentent simultanément comme les murs d'enceinte de la rationalité». Tel est donc bien le point d'ancrage de la polémique anti-bourgeoise de Jünger. Il distingue bien la rationalité du culte de la raison et conteste l'idée qui veut qu'un ordre et une mise en forme rigoureuse de la vie soient possibles et concevables seulement selon le schéma rationaliste, partant d'une imperméabilisation de l'existence face à l'élémentaire. Parmi les tactiques utilisées par le bourgeois, il y a celle qui consiste à «présenter toute attaque contre le culte de la raison comme une attaque contre la raison en elle-même, afin de pouvoir bannir cette attaque dans l'aire de l'irrationnel». En vérité, toute attaque peut s'identifier à une autre, mais seulement selon la vision bourgeoise, c'est-à-dire seulement sur base de «la conception spécifiquement bourgeoise de la raison, caractérisée par une “inconciliabilité” avec l'élémentaire». Cette antithèse ne peut être retenue comme valide par un nouveau type humain: du reste, cette antithèse est dépassée de fait par des figures «comme, par exemple, celles du croyant, du guerrier, de l'artiste, du navigateur, du chasseur, du travailleur et, aussi, finalement, du délinquant»; pour toutes ces figures, à l'exception de la dernière, le bourgeois nourrit une aversion plus ou moins ouverte, parce que «pour ainsi dire, elles portent déjà à l'intérieur même des cités, par leurs apparences, l'odeur du danger, parce que déjà leur simple présence représentent une instance dirigée contre le culte de la raison».

Mais «pour le guerrier la bataille est un événement dans lequel se réalise un ordre suprême, pour le poète les conflits les plus tragiques sont des situations où le sens de la vie peut se condenser en un mode particulièrement net»; la délinquence elle-même peut être expliquée par une rationalité lucide; quant au croyant, «il participe à la sphère plus vaste d'une vie pleine de signification. Soit par le malheur ou le danger ou le miracle, le destin l'englobe directement dans un tissu d'événements plus puissants. Les dieux aiment se manifester dans les éléments, dans les astres enflammés et dans la foudre, dans les ronces que la flamme ne consume pas». L'élément décisif qu'il s'agit surtout de reconnaître ici est que «l'homme peut demeurer en rapport avec l'élément(aire) sur un plan supérieur ou sur un plan inférieur et qu'en conséquence, multiples sont les plans sur lesquels tant la sécurité que le danger retournent dans l'ordre. Au contraire, dans le bourgeois, on perçoit un homme qui ne reconnaît comme valeur suprême que la sécurité, et détermine sa conduite de vie sur base de cet idéal de sécurité». «Les conditions pour promouvoir cette sécurité, que le progrès cherche à réaliser, sont corollaires de la domination universelle de la raison bourgeoise, laquelle devrait non seulement limiter, mais, en bout de course, détruire, toutes les sources de danger. Et, comme à la lumière de cette raison, le danger est présenté comme étant l'irrationnel, on ôte à celui-ci tout droit de faire partie de la réalité. Il est fort important, dès lors, dans un tel mode de penser, de voir l'absurde dans tout danger: celui-ci semble éliminé dès le moment où, dans le miroir de la raison, il apparait comme une erreur».

«Dans les ordonnancements tant spirituels qu'objectifs du monde bourgeois, on peut constater tout cela», poursuit Jünger. «En grand, on peut le voir dans la tendance à concevoir l'Etat —lequel, normalement, se base pour l'essentiel sur la hiérarchie, en termes de société— comme une forme ayant pour principe fondamental l'égalité et se constituant par le truchement d'un acte de la raison. Cette vision révèle la volonté d'imposer une organisation complexe, un système de sécurité devant ventiler et atténuer toutes les formes de risques, non seulement dans le domaine de la politique intérieure et extérieure, mais aussi dans celui de la vie individuelle, ce qui constitue une tendance à dissoudre le destin par un calcul de probabilités. Cette vision révèle enfin, dans ses multiples et complexes tentatives de ramener la vie de l'âme à des rapports de cause à effet, dans sa volonté de transférer la vie de l'âme du domaine de l'imprévisible à celui du calculable, et puis de l'insérer dans la sphère “éclairée” de la conscience extérieure». Dans tous les domaines, la tendance est d'éviter les conflits et de démontrer leur “évitabilité”. Mais vu que les conflits surviennent malgré tout, pour le bourgeois, «l'important est de démontrer qu'ils sont une erreur que l'éducation et une pédagogie “éclairée” des esprits devront empêcher la répétition».

Mais un tel monde ne serait qu'un monde d'ombres, où l'idéologie des Lumières surévaluerait ses propres forces, en croyant qu'il puisse tenir vraiment debout. En réalité, «le danger est toujours présent; comme un élément de la nature, il cherche continuellement à briser la digue que l'ordre a construit pour l'enserrer; et, par l'effet des lois d'une mathématique occulte mais infaillible, il se fait d'autant plus menaçant et mortel que l'ordre cherche à l'exclure. En fait, le danger veut être non seulement un élément de cet ordre mais, en plus, le principe d'une sécurité supérieure, que jamais le bourgeois ne pourra connaître». En règle générale, si l'on peut exclure l'élémentaire dans un type donné d'existance, cette exclusion «doit être soumise à certaines lois, parce que l'élémentaire n'existe pas seulement dans le monde externe mais est aussi inséparable de la vie de chaque individu». L'homme vit dans l'“élémentarité” dans la mesure où il est un être naturel, un être mu spirituellement par des forces profondes. «Aucun syllogisme ne pourra jamais se substituer au battement du cœur ou à l'activité des reins; il n'existe aucune grandeur qui puisse naître de la seule raison, qui, de temps en temps, doit bien se soumettre aux passions, nobles ou ignobles». Enfin, se référant au monde économique, Jünger note que «s'il est beau le mode par lequel nous nous voyons imposer des calculs, et si l'unique résultat de ceux-ci doit être le bonheur, il restera toujours un résidu qui se soutraira à toute analyse et l'être humain aura le sentiment d'être appauvri, de vivre une désespérance croissante».

Mais l'élémentaire a une double source. «D'une part, il a sa source dans un monde qui est toujours dangereux, comme la mer recèle en elle le danger même quand elle n'est pas troublée par le moindre ventelet. D'autre part, il a d'autres sources dans l'âme humaine, qui a soif de jeu et d'aventure, d'amour et de haine, de triomphe et de chute, qui ressent tant le besoin du risque que de la sécurité; et donc, pour cette âme humaine, un Etat absolument sécurisé apparaît comme un Etat d'incomplétude». En prononçant d'aussi audacieuses paroles, Jünger se réfère implicitement à un type humain différent de celui véhiculé par le monde bourgeois, mais que ce monde génère malgré lui.

La domination des valeurs bourgeoises peut donc se mesurer «à la distance que l'élémentaire semble avoir prise en se retirant de l'existence». Jünger dit “semble”, parce que l'élémentaire se sert de multiples masques et trouve toujours un moyen de se nicher au centre même du monde bourgeois, pour en miner les ordonnancements rationalisants et émerger dès que survient une crise. Par exemple, Jünger rappelle comme déjà dans le passé, sous le signe de la Révolution française, quelles noces cruelles furent celles qui unirent la bourgeoisie et le pouvoir. Le dangereux et l'élémentaire se sont réaffirmés «face aux astuces les plus subtiles par lesquelles on a cherché à les circonvenir; ils s'introduisent de façon imprévue dans les rouages mêmes de ces astuces, en prennent les travestissements, ce qui fait que tout ce qui est civilisation [au sens bourgeois] présente un visage ambigu; nous connaissons tous les rapports qui existent entre les idéaux de fraternité universelle et les gibets, entre les droits de l'homme et les massacres». Non que ce soit le bourgeois lui-même qui veuille imposer de telles circonstances contradictoires: car quand il parle de rationalité et de moralité, il se prend terriblement au sérieux: «tout cela est plutôt un terrible rire sarcastique qu'adresse la nature aux masques se présentant sous le visage de la moralité, une exultation frénétique du sang dirigée contre l'intellect, après que se soit achevé le prélude des beaux discours». En revanche, ce qui mérite d'être remarqué, c'est «le jeu ingénieux des concepts par lequel le bourgeois cherche à faire ressortir ces vertus et à ôter aux mots tout ce qu'ils ont de dur et de nécessaire, afin que transparaisse seulement une moralité que tous sont tenus de reconnaître». Par exemple, cette attitude est bien visible sur le plan international, «quand on cherche à présenter la conquête d'une colonie comme étant une pénétration pacifique ou comme une opération civilisatrice, ou l'incorporation d'une province appartenant à un pays voisin comme un effet de la libre auto-décision des peuples, ou, enfin, les rapines perpétrées par les vainqueurs comme des réparations». Il est évident qu'à ces exemples avancés par Jünger on pourrait facilement ajouter des faits plus récents. Parmi les cas les plus typiques, nous pourrions ajouter les «nouvelles croisades», les tribunaux de vainqueurs, les «aides aux pays sous-développés», etc.

Dans ce même ordre d'idées, est exact ce que dit Jünger quand il relève que c'est justement à l'époque où se sont officiellement et bruyamment propagées les valeurs bourgeoises de “civilisation” que l'on a assisté à des événements que l'on n'aurait plus cru possibles dans un monde éclairé: des phénomènes de violence et de cruauté, de délinquence organisée, de déchaînements d'instincts, de massacres. Tous ces événements représentent «la réduction à l'absurde de l'utopie bourgeoise de la sécurité». En guise de bon exemple, Jünger signale les conséquences qu'a déjà eues le prohibitionnisme aux Etats-Unis: il constitue une tentative moralisatrice, promise par une littérature faite d'utopisme social, et qui semble avoir été conçue comme une mesure de sécurité; elle n'a cependant réussi qu'à attiser des forces élémentaires du plus bas niveau. Ainsi, l'Etat, en suivant rigidement le principe bourgeois, se réfère à des catégories abstraites, rationnelles et moralisantes, et exclut l'élémentaire; mais, en réalité, cet Etat fait en sorte que cet élémentaire s'active en dehors du cadre qu'il installe. «Le moral et le rationnel n'étant pas des liens primordiaux mais seulement des liens propres à l'esprit abstrait, dit Jünger, toute autorité ou tout pouvoir qui veulent se baser sur eux, ne seront qu'autorité ou pouvoir apparents, et, simultanément, la sécurité bourgeoise ne tardera pas à manifester son caractère utopique et éphémère». Il serait bien difficile de contester la réalité de cette dialectique, surtout dans la période qui a suivi la rédaction du Travailleur. C'est effectivement à cette dialectique que se rapportent, d'une part, l'un des facteurs principaux de la crise du monde bourgeois, et, d'autre part, cette autre face, informe, obscure et dangereuse des structures sociétaires modernes, ordonnées et régulées seulement en surface, mais privées tant d'un sens supérieur que de racines dans les strates psychiques les plus profondes.

Déjà au moment de la rédaction du Travailleur, après la première guerre mondiale, il était clair qu'un phénomène analogue de contre-coup allait se produire quand on allait appliquer de tels principes, notamment celui qui se profile derrière le concept bourgeois de liberté abstraite: dans la mesure où l'on reconnaît au principe de la démocratrie nationale une validité universelle, sans opérer la moindre discrimination, on aboutit automatiquement à un état d'anarchie mondiale, suscitant de nouvelles causes de crise au sein de l'ordre ancien, telle la révolte des peuples colonisés et de toutes les forces auxquelles, en Europe et ailleurs, le principe d'auto-détermination des peuples a donné une souveraineté politique même quand il s'agissait de tribus ou de populations, explique Jünger, «dont le nom n'était pas connu de l'histoire politique mais seulement, à la rigueur, des manuels d'ethnologie. Cet état de choses a pour conséquence naturelle la pénétration dans l'espace politique de courants purement élémentaires, de forces appartenant moins à l'histoire qu'à l'histoire naturelle». Aujourd'hui, ce constat est encore plus exact qu'hier.

Pour nous, il est cependant plus important d'examiner la crise du système dans ses aspects spirituels. Jünger parle surtout de formes de défense et de compensation qui se sont déjà manifestées en marge de la société bourgeoise, avec le phénomène du romantisme. «Il y a des périodes où les relations de l'homme avec l'élémentaire se manifestent sous l'aspect de propensions au romantisme, lesquelles constituent déjà en soi un point de fracture. Selon les circonstances cette fracture se fera visible: on se perdra dans le lointain (l'exotique), dans l'ivresse, la folie, la misère ou la mort. Ce sont là toutes des formes de fuite où l'homme isolé, après avoir cherché en vain une voie de sortie dans tout l'espace du monde spirituel ou matériel, met bas les armes. Mais, en tant que telle, la capitulation, peut aussi revêtir les apparences d'une attaque, comme quand un navire de guerre, en sombrant, tire encore une ultime bordée à l'aveuglette».

«Nous avons su reconnaître la valeur de la sentinelle tombée sur sa position perdue, continue Jünger. Nombreuses sont les tragédies auxquelles se lient de grands noms, mais il y a aussi beaucoup de tragédies anonymes, où des groupes entiers, des strates sociales entières, qui subissent une raréfaction de l'air nécessaire à la vie, comme s'ils avaient été pris par un vent de gaz toxiques». Ce que Jünger ajoute ensuite a une base autobiographique et reflète ses propres expériences de jeunesse, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler: «Le bourgeois a presque réussi à persuader le cœur aventureux que le danger n'existe pas, qu'une loi économique gouverne le monde et l'histoire. Mais les jeunes gens qui dans la nuit et le brouillard abandonnent la maison de leur père ont le sentiment intime de devoir aller très loin à la recherche du danger, au-delà de l'océan, en Amérique, à la Légion Etrangère, dans des pays où poussent les arbustes qui donnent le poivre. Mais surgissent aussi des figures qui n'auront pas le courage de s'exprimer dans ce langage propre et supérieur, comme celle du poète qui se sent pareil au pétrel dont les ailes puissantes, créées pour la tempête, ne deviennent, hélas, plus qu'un objet de curiosité inopportune dans un milieu étranger, sans vent, ou comme celle du guerrier né, qui semble n'être qu'un bon à rien, parce que la vie du marchand le remplit de dégoût».

Pour Jünger, le point décisif de fracture a eu lieu pendant la première guerre mondiale. «Dans la joie, les volontaires l'ont saluée (écrit Jünger en se souvenant visiblement de ce qu'il a lui-même vécu) parce qu'elle leur procurait un sentiment de libération des cœurs et que, d'un trait, se révélait à eux une vie nouvelle, plus dangereuse. Dans cette joie, se cachait aussi, tapie, une protestation révolutionnaire contre les valeurs anciennes, tombées irrémédiablement en désuétude. A partir de ce moment-là, dans tous les courants de pensée, dans tous les sentiments et dans tous les événements, s'est infusé une couleur nouvelle, élémentaire». L'important, ici, est de voir comment, par la force même des choses, un nouveau mode d'être a commencé à se différencier. Jünger relève aussi le rôle qu'ont joué dans la jeunesse combattante, entraînée dans la complexité de cette guerre, les enthousiasmes, les idéaux et les valeurs du patriotisme conventionnel lié au monde bourgeois. Mais, bien vite, il est apparu clairement que cette guerre réclamait des réserves de forces bien différentes de celles nourries à ces sources bourgeoises: et cette différence est celle qui distingue les sentiments d'enthousiasme des troupes quittant les gares, d'une part, et «leur action entre les cratères, sous le fer et le feu d'une bataille de matériel», d'autre part. Alors, dans cette épreuve du feu, disparait le contexte qui justifiait la protestation romantique. Cette protestation-là, écrit Jünger, «est condamnée au nihilisme, là où elle est fuite, simple polémique contre un monde qui sombre, or en tant que telle, elle reste conditionnée par lui. Elle ne devient force que quand elle donne lieu à un type spécial d'héroïsme». Là s'annonce le thème central du Travailleur: traverser une zone de destruction sans être soi-même détruit. La même expérience aura des effets totalement opposés chez des hommes d'une même génération: «les uns se sont sentis déchirés par elle, les autres ont participé à un vécu jamais expérimenté auparavant, grâce à l'extrême proximité de la mort, avec le feu et le sang». La discordance découle de l'ambigüité d'avoir eu comme uniques béquilles les valeurs bourgeoises qui se basaient sur l'individu et sur l'exclusion de l'élémentaire, et d'avoir été capables de vivre une nouvelle liberté. S'il avait été déchiré, brisé, par la guerre, Jünger aurait pu se référer aux mots qu'Erich Maria Remarque a mis en exergue de son fameux livre A l'Ouest rien de nouveau: «Ce livre ne veut ni accuser ni démontrer une thèse; il veut seulement dire quelle fut une génération, déchirée par la guerre même quand les obus l'ont épargnée». Mais comme Jünger est de ceux qui savent intimement qu'ils ont vécu une expérience unique, il voit en ses compagnons de combat ceux qui anticipativement ont constitué le «type»: c'est-à-dire un homme qui se tient debout parce qu'il veut se rendre capable d'un rapport actif avec l'élémentaire, et, parallèlement, développer des formes supérieures de lucidité, de conscience et de maîtrise de soi, parce qu'il veut se dés-individualiser et accepter un réalisme absolu, parce qu'il connaît le plaisir des prestations absolues, de la plénitude maximale de l'action, assortie d'un minimum de “pourquoi?” et de “dans quel but?”. C'est là que «les lignes de la force pure et celles de la mathématique se rencontrent»; dans l'aire d'une conscience accrue, «il est possible de potentialiser les moyens et les énergies premières de la vie, dans un sens inattendu, jamais encore expérimenté».

«Dans les centres occultes de la force, par laquelle on domine la sphère de la mort, on rencontre une humanité nouvelle, qui se forme par le biais d'exigences nouvelles», écrit Jünger. «Dans un tel paysage, on ne peut plus apercevoir l'individu qu'avec beaucoup de difficultés; le feu a calciné tout ce qui n'a pas un caractère objectif». Les processus en plein développement sont tels que toute tentative de la raccorder encore au romantisme et à l'idéalisme de l'individu finissent par sombrer irrémédiablement dans l'absurde. Pour dépasser victorieusement «quelques centaines de mètres où règne la mort mécanique», on n'a nul besoin des valeurs abstraites, morales ou spirituelles, de la libre volonté, de la culture, de l'enthousiasme ou de l'ivresse aveugle qui méprise le danger. Pour cela, il faut une énergie nouvelle et précise, tandis que «la force combattive du milieu dans son ensemble assume un caractère moins individuel que fonctionnel». En outre, on découvre des correspondances entre le point de destruction et l'apogée spirituelle d'une existence; c'est là que se déchaînent les prémisses de la personne absolue. Les rapports avec la mort se transforment et «la destruction peut surprendre l'homme singulier dans ces instants précieux où on lui demande un maximum d'engagement vital et spirituel». Alors, «à la fin, on peut aussi reconnaître la liberté la plus élevée». Tout cela devient, finalement, un part naturelle, voulue d'avance, d'un nouveau style de vie. Finalement se présentent «des figures d'une suprême discipline du cœur et des nerfs, indices d'une froideur quasi métallique, extrême et lucide, où la conscience héroïque se montre capable d'utiliser le corps comme un pur instrument, en lui imposant une série d'actions complexes, au-delà de l'instinct de conservation. Entre les flammes d'un avion touché, dans les chambres d'air d'un submersible qui coule, on accomplit encore un travail qui, au sens propre, transcende la sphère de la vie et dont jamais aucun communiqué ne signalera». Les deux termes qui s'unissent dans ce «type» sont donc l'élémentaire en acte, en soi et en dehors de soi, d'une part, et la discipline, l'extrême rationalité, l'extrême objectivité, c'est-à-dire un contrôle abstrait et absolu de l'activation totale de son être propre, d'autre part.

C'est ainsi, d'après Jünger, que déjà au cours de la première guerre mondiale, s'annonçait l'avènement d'une nouvelle «forme intérieure», et nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'en elle, il voyait ce qui allait devenir décisif pour l'humanité en devenir, c'est-à-dire les culminations exceptionnelles, à l'image des extériorisations guerrières. La crise finale du monde bourgeois et de toutes les valeurs anciennes, pour Jünger, découle de la civilisation de la technique et de la machine, et de toutes les formes d'élémentarité qui leur sont consubstantielles. Et substantiellement identique serait le type d'homme qui, spirituellement, n'est pas le vaincu mais le vainqueur, que ce soit sur les champs de bataille modernes ou dans un monde absolument technicisé. Substantiellement identique serait le type de dépassement et de formation intérieure qui serait requis dans les deux cas. C'est ainsi que s'ébauche la figure de l'homme que Jünger nomme le “Travailleur”, qu'une continuité idéale unirait «au soldat vrai, invaincu, de la Grande Guerre».

Julius EVOLA.

(Chapitre extrait de L'«Operaio» nel pensiero di Ernst Jünger, éd. Volpe, Rome, 1974; trad. franç.: Robert Steuckers).

Julius EVOLA

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres allemandes, allemagne, lettres, italie, tradition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 17 septembre 2008

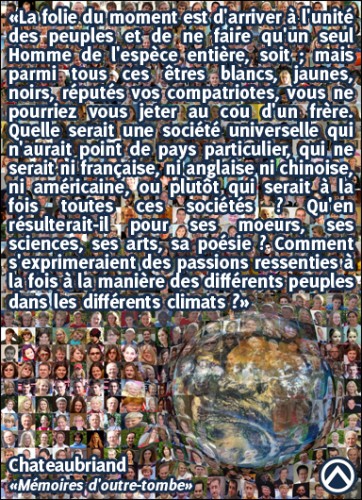

Citation de Chateaubriand

00:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, lettres françaises, contre-révolution, réaction, 19ème siècle, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

E. Jünger: 70 s'efface, IV

70 s'efface, IV

Karlheinz SCHAUDER

Il a largement dépassé le grand âge de Goethe: Ernst Jünger, le Patriarche de Wilflingen, vient de fêter ses 100 ans le 29 mars 1995. L'écrivain se sent comme l'Ahasver de la légende et s'étonne d'avoir atteint cet âge après toutes ses “tribulations”. Lui, l'auteur d'une œuvre exemplaire dans la littérature contemporaine, respectée par ses adversaires, remarque, à ce propos: «Depuis des années, l'âge avance, se place à l'avant-scène, se mue en une qualité que je n'avais pas prévue. Je suis frappé, comme toujours, par le nombre impressionnant de perspectives différentes par lesquelles je suis passé, depuis que je suis capable de penser. Cela a l'avantage de donner plus de poids à mes assertions, mais je n'en suis pas responsable».

Cette phrase se trouve dans le quatrième volume des Journaux qu'écrit Jünger depuis son 70ième anniversaire sous le titre de Siebzig verweht, traduit en français par Soixante-dix s'efface. Ce quatrième volume constitue, une fois de plus, une collection impressionnante de notules personnelles, rédigées entre janvier 1986 et décembre 1990. Avec les sens toujours en éveil, avec une force expressive intacte, Jünger enregistre ainsi toutes ses rencontres et ses conversations, ses lectures et ses réflexions. Une fois de plus, on est fasciné de voir comment cet écrivain et ce contemporain parvient à tirer l'essentiel d'une journée, à y goûter: «Parmi mes bonnes œuvres, il y a le fait que j'incite beaucoup de mes contemporains à tenir un journal. Quelle qu'en soit la teneur, il demeurera une prestation qui aura une valeur personnelle et documentaire. Ensuite, cette rédaction satisfait une pulsion: notre cheminement est balisé. Le sacré peut advenir; l'homme est seul avec lui-même. Il est bon qu'un Journal commence tôt dans la vie; mieux: qu'il se poursuive jusqu'à la fin, jusqu'à proximité de la mort».

En ce siècle, quelques écrivains et philosophes ont choisi d'écrire des notes quotidiennes, pour refléter leur temps et transmettre une pensée vraiment vivante. Ce sont particulièrement Léon Bloy et André Gide, Julien Green et Paul Léautaud qui ont veillé à ce que le Journal ne soit pas une simple habitude privée, mais un genre littéraire, permettant de communiquer des impressions ou des idées, créant un espace où l'on peut raconter et rêver. Chez Ernst Jünger également, les notes quotidiennes occupent une place essentielle dans l'œuvre complète. Lorsqu'il écrit ses Journaux, il ne néglige pas les autres formes de création littéraire, mais hisse tout simplement ses notes au rang d'une forme littéraire significative.

Dans ses notes de voyage et ses souvenirs, ses anecdotes et ses considérations, il s'exprime tout à la fois comme écrivain et comme penseur. Cette démarche n'autorise aucune dissipation ni aucun bavardage, comme c'est parfois le cas chez Thomas Mann. Les notes sont séparées par des dates ou des astérisques; souvent pendant plusieurs jours, voire pendant toute une semaine, on ne trouve rien. Sans nul doute, Jünger stylise et rédige ces notes pour qu'elles soient publiées ultérieurement. Il choisit et sélectionne celles qui lui paraissent les plus significatives, les plus chargées de sens, les plus précieuses. Ce qu'il veut communiquer est dit avec précision et concision. Certes, ces qualités-là ôtent quelque lambeaux de spontanéité et d'authenticité à l'écriture immédiate. La construction des phrases est objective et distanciée, souvent certains thèmes s'y répètent, ou un ton docte s'y insinue.

Les impressions de l'environnement le plus proche, du paysage des alentours de Wilflingen occupent un vaste espace dans ces annotations. Le très vieil écrivain vit intensément au rythme de la nature, note les observations qu'il glâne dans son jardin ou au cours de ses promenades. Il consigne les transformations saisonnières que subissent plantes et animaux, s'occupe d'ornithologie et de botanique, et surtout d'entomologie. Jünger est d'ailleurs devenu un entomologiste célèbre qui s'est fait un nom dans l'univers scientifique, si bien que quelques espèces portent son nom. C'est avec joie qu'il commente les envois d'insectes que des amis du monde entier lui expédient. C'est pour se livrer aux «chasses subtiles» que le nonagénaire entreprend encore de longs voyages vers les pays exotiques: en Malaisie par exemple où il a pu observer la comète de Halley qu'il avait vu pour la première fois il y a 76 ans avec ses parents, ses frères et ses sœurs; enfin, à Sumatra, dans les Seychelles et à l'Ile Maurice.

L'envie de voyager de l'écrivain, sa curiosité envers le monde, sont demeurées intactes. Sans cesse, il prend des vacances en compagnie de sa femme Liselotte, qu'il appelle affectueusement «Petit Taureau», et séjourne dans les pays européens, où il visite les bouquinistes et flâne dans les musées. Ou il circule en France, est reçu par les Chevaliers du Taste-Vin, visite en compagnie de Rolf Hochhuth les grottes de Lascaux et revient, en bout de course, dans l'appartement de Paris. L'octroi de prix ou de doctorats honoris causa le conduit à Palerme, à Rome ou à Bilbao, ce qui lui rappelle de nombreux souvenirs, ravive en lui des impressions anciennes. Jünger rencontre à Berne ou à Munich des amis et des collègues, participe aux jubilés et aux fêtes villageoises de Wilflingen. Dans la gestion quasi ménagère de son œuvre, Jünger consigne dans ses Journaux le meilleur de son courrier et les messages de remerciement. En dépit de tous les honneurs qu'on lui accorde, il conserve une distance par rapport à la gloire: «Les étapes de la gloire et leur mi-temps: depuis le moment où l'on arrive dans le dictionnaire jusqu'au moment où on en est radié. Un chapitre en soi: le rapport entre la gloire et l'après-gloire, riche en déceptions et en surprises, sans intérêt pour la personne concernée».

Outre les impressions de voyage, l'auteur honore les moments qu'il a vécu avec ses contemporains et ses compagnons de route: il nous évoque ainsi une visite du dramaturge allemand Heiner Müller, une virée avec Ionesco, une correspondance avec Wolf Jobst Siedler ou avec Rainer Hackel, d'anciennes rencontres avec Ernst Niekisch et Ernst von Salomon, des souvenirs d'Alfred Kubin et de Valeriu Marcu. Le nonagénaire relit ses anciennes lettres, se souvient de son père, de sa première femme, se rappelle avec chagrin de son frère Friedrich Georg, qui, lui aussi, fut un grand écrivain, et avec douleur de son fils Ernstel, tombé au champ d'honneur en Italie pendant la seconde guerre mondiale. Quand Jünger rumine tous ses souvenirs douloureux, il ne pense presque jamais à sa propre mort, mais surtout à la présence des disparus. Les défunts sont tout particulièrement présents dans les rêves du vieil homme.

Jünger accorde aux rêves une grande importance: ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce quatrième volume de Soixante-Dix s'efface commence et se termine par la description d'un rêve. Dans un cas précis, Jünger raconte pendant quatorze pages en détails et avec minutie une de ses visions nocturnes. A côté du monde bizarre des rêves, il nous décrit une manifestation de l'inconscient, qu'il désigne comme “troisième voie”. Les Journaux offrent ainsi matière à réflechir pour les psychanalystes. Pour les jeux et joutes d'idées pendant l'éveil, la lecture est indispensable; on ne peut y renoncer et Jünger écrit: «Même si la journée d'hier a été fatigante, j'ai encore lu, la nuit tombée, quelques pages du Journal de Renard. Je ne peux imaginer un jour sans lecture et je me demande souvent si, au fond, je n'ai pas vécu la vie d'un lecteur. Le monde des livres serait ainsi le monde réel, et le vécu n'en serait que la confirmation —et cet espoir serait toujours déçu. Ce qui pourrait avoir pour effet que les auteurs présentent la matière sur un plan supérieur et que cette matière s'inscrusterait mieux que le tissu des hasards biographiques. Nous ne voyons que le dos du gobelin. Voilà pourquoi je m'y retrouve mieux dans un bon roman que dans ma propre biographie».

Jünger se préoccupe ensuite, dans ce quatrième volume de Soixante-Dix s'efface, des célèbres cas juridiques de Pitaval, se penche encore sur Montaigne, Léon Bloy et Léautaud, relit les œuvres de Tourgueniev, Dostoïevski et Tolstoï. Il note encore le texte d'antiques sagesses d'Egypte, des proverbes chinois dans ses chroniques quotidiennes et fait référence à des versets de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour ce qui concerne la littérature contemporaine, il a été séduit par un roman de Gabriel Garcia Márquez et sait apprécier les poèmes de Helena Paz, la fille d'Octavio Paz.

En guise d'anticipation à la publication prochaine de sa correspondance, Jünger reprend de nombreux extraits de lettres dans son Journal. Il cite des parties de lettres qui lui ont été adressées, note des salutations originales issues de cartes postales, nous révèle des réponses à ses traducteurs Henri Plard et Pierre Morel, qu'il consulte toujours en cas de litige. Avec des remarques bien étayées, il commente la préface qu'a rédigée Julien Hervier pour l'édition française du Travailleur, ou il reproduit le texte d'un interview téléphoné qu'il a accordé au Figaro. Il nous parle du travail qu'il a effectué dans le texte des Ciseaux, où il tente de nous léguer une théodicée, et introduit dans son Journal un passage qu'il a ôté du texte définitif. Il s'occupe de subtilités grammaticales et stylistiques avec une telle intensité que cette précision lui apparaît comme un phénomène de vieillissement! Autrement, il n'a que de petits tracas, constate-t-il: le principal, c'est qu'ils ne se répercutent pas sur sa prose.

En tant qu'anarque —c'est ainsi qu'il s'“auto-désigne”— il a l'impression de vivre davantage dans les livres que dans “notre misérable réalité”. Les rencontres immédiates avec la réalité, avec les événements politiques et culturels, sont quasiment absentes de cette partie du Journal, elles ne sont pas transposées dans l'écriture. Ainsi, les visites répétées à Wilflingen du Chancelier fédéral et du Président Mitterrand ou du Premier Ministre espagnol Gonzales. Ainsi, ses vols en hélicoptère vers Bonn, à l'invitation du Chancelier ou sa participation aux fêtes du jubilé du Traité d'amitié franco-allemand à Paris. Quand on a dépassé 100 ans, les événements du jour n'ont plus trop d'importance, car on a déjà vécu tout et le contraire de tout. Pourtant, deux événements l'ont touché: la fête en l'honneur de son 95ième anniversaire dans le Neuer Schloß de Stuttgart et le nuit de la réunification allemande en novembre 1989.

Le Journal de Jünger n'est nullement un “journal intime”, qui, en première instance, sert à exprimer les sentiments du moi qui écrit. Tout, dans les notices de ce Journal, semble être parfaitement maîtrisé, soupesé; la prose admirablement ciselée de ce monologue mis en écriture montre que le Journal de Jünger, en fait, est un moyen de prendre distance et non pas de rester trop proche du vécu. Il s'agit des visions et des expériences d'un homme qui, sans mélancolie, se meut dans la sphère du très grand âge, avec froideur, comme s'il n'était pas concerné. La propre vie et la propre œuvre de l'auteur lui servent à relier et à rapprocher les événements immédiats et lointains, le proche et l'éloigné, le rêve et l'imprimé. Les remarques philosophiques, culturelles, sociologiques et critiques de Jünger, les idées qu'il exprime sur l'histoire et la civilisation ne sont nullement des plaintes pessimistes. Il se borne à enregistrer les évolutions et les bouleversements, il décrit la destruction de la nature due à l'avancée de la technique. Sur notre situation globale, il écrit: «Ce que notre situation a de particulier et peut-être d'unique, c'est que nous sommes plongés non pas seulement dans une révolution mondiale mais aussi et surtout dans une révolution tellurique. Ainsi culmine la résistance qui s'oppose tant à l'artiste qu'au philosophe. Leur œuvre sera soit insuffisante soit provisoire. L'insuffisant sera détruit par les événements, mais le provisoire pourra se révéler si significatif que les événements ne le rattraperont pas».

Malgré des observations contrariantes et des détails effrayants, Jünger cherche la loi secrète, l'ordre caché, qui régit tout cela. Qu'il formule des observations sur une couleur ou sur une spirale, qu'il examine un insecte ou décrit une floraison, il s'efforcera toujours de déchiffrer l'«écriture imagée immédiate», de se rapprocher de la plénitude et de l'harmonie du tout cosmique. Il demeure animé par une volonté inconditionnelle de sens et ne se montrera jamais prêt à abandonner la foi en ce sens. Un jour, il s'est demandé: «Qu'est-ce qui est le plus important pour un écrivain? La redécouverte de l'impassable dans le temps passé: l'Etre dans l'existence».

Pour Jünger, l'écrivain est une personne morale qui s'est extraite de la quotidienneté sociale, qui, par la force de son imagination, peut reconnaître les rapports entre les choses. Ce quatrième volume de Soixante-Dix s'efface est lui aussi un outil idéal et sublime pour pénétrer, avec son «regard stéréoscopique», dans le monde pour le révéler, pour pénétrer dans sa pensée qui est un “voir” dans l'espace et dans les profondeurs. Cette collection de notices et de témoignages, de souvenirs et de lettres est un document littéraire de tout premier rang, une chambre aux trésors où l'on trouve les plans et les analyses les plus fines sur notre temps. Une lecture indispensable, captivante, fécondante.

Karlheinz SCHAUDER.

(recension tirée de Criticón, n°146/1995; adresse: Criticón Verlag, Knöbelstrasse 36/0, D-80.538 München; abonnement: DM 64; étudiants: DM 42; trad. franç. : Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres allemandes, lettres, allemagne, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 13 septembre 2008

Réflexions sur la figure esthétique et littéraire du dandy

Réflexions sur la figure esthétique et littéraire du “dandy”

Intervention de Robert Steuckers au séminaire de “SYNERGON-Deutschland”, Basse-Saxe, 6 mai 2001

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais formuler trois remarques préliminaires:

◊ 1. J’ai hésité à accepter votre invitation à parler de la figure du dandy, car ce type de problématique n’est pas mon sujet de préoccupation privilégié.

◊ 2. J’ai finalement accepté parce que j’ai redécouvert un essai aussi magistral que clair d’Otto Mann, paru en Allemagne il y de nombreuses années (i. e. : Dandysmus als konservative Lebensform) (*). Cet essai mériterait d’être à nouveau réédité, avec de bons commentaires.

◊ 3. Ma troisième remarque est d’ordre méthodologique et définitionnel. Avant de parler du “dandy”, et de rappeler à ce sujet l’excellent travail d’Otto Mann, il faut énumérer les différentes définitions du “dandy”, qui ont cours, et qui sont contradictoires. Ces définitions sont pour la plupart erronées, ou superficielles et insuffisantes. D’aucuns définissent le dandy comme un “pur phénomène de mode”, comme un personnage élégant, sans plus, soucieux de se vêtir selon les dernières modes vestimentaires. D’autres le définissent comme un personnage superficiel, qui aime la belle vie et pérégrine, oisif, de cabaret en cabaret. Françoise Dolto avait brossé un tableau psychologique du dandy. D’autres encore soulignent, quasi exclusivement, la dimension homosexuelle de certains dandies, tel Oscar Wilde. Plus rarement on assimile le dandy à une sorte d’avatar de Don Juan, qui meuble son ennui en collectionnant les conquêtes féminines. Ces définitions ne sont pas celles d’Otto Mann, que nous faisons nôtres.

L’archétype: George Bryan Brummell

Notre perspective, à la suite de l’essai d’Otto Mann, est d’attribuer au dandy une dimension culturelle plus profonde que toutes ses superficialités “modieuses”, épicuriennes, hédonistes, homosexuelles ou donjuanesques. Pour Otto Mann, le modèle, l’archétype du dandy, reste George Bryan Brummell, figure du début du 19ième siècle qui demeurait équilibrée. Brummell, contrairement à certains pseudo-dandies ultérieurs, est un homme discret, qui ne cherche pas à se faire remarquer par des excentricités vestimentaires ou comportementales. Brummell évite les couleurs criardes, ne porte pas de bijoux, ne se livre pas à des jeux sociaux de pur artifice. Brummell est distant, sérieux, digne; il n’essaie pas de faire de l’effet, comme le feront, plus tard, des figures aussi différentes qu’Oscar Wilde, que Stefan George ou Henry de Montherlant. Chez lui, les tendances spirituelles dominent. Brummell entretient la société, raconte, narre, manie l’ironie et même la moquerie. Pour parler comme Nietzsche ou Heidegger, nous dirions qu’il se hisse au-dessus de l’«humain, trop humain» ou de la banalité quotidienne (Alltäglichkeit).

Brummell, dandy de la première génération, incarne une forme culturelle, une façon d’être, que notre société contemporaine devrait accepter comme valable, voire comme seule valable, mais qu’elle ne génère plus, ou plus suffisamment. Raison pour laquelle le dandy s’oppose à cette société. Les principaux motifs qui sous-tendent son opposition sont les suivants : 1) la société apparaît comme superficielle et marquée de lacunes et d’insuffisances; 2) le dandy, en tant que forme culturelle, qu’incarnation d’une façon d’être, se pose comme supérieur à cette société lacunaire et médiocre; 3) le dandy à la Brummell ne commet aucun acte exagéré, ne commet aucun scandale (par exemple de nature sexuelle), ne commet pas de crime, n’a pas d’engagement politique (contrairement aux dandies de la deuxième génération comme un Lord Byron). Brummell lui-même ne gardera pas cette attitude jusqu’à la fin de ses jours, car il sera criblé de dettes, mourra misérablement à Caen dans un hospice. Il avait, à un certain moment, tourné le dos au fragile équilibre que réclame la posture initiale du dandy, qu’il avait été le premier à incarner.

Un idéal de culture, d’équilibre et d’excellence

S’il n’y a dans son comportement et sa façon d’être aucune exagération, aucune originalité flamboyante, pourquoi la figure du dandy nous apparaît-elle quand même importante, du moins intéressante? Parce qu’elle incarne un idéal, qui est en quelque sorte, mutatis mutandis, celui de la paiedeia grecque ou de l’humanitas romaine. Chez Evola et chez Jünger, nous avons la nostalgie de la magnanimitas latine, de l’hochmüote des chevaliers germaniques des 12ième et 13ième siècles, avatars romains ou médiévaux d’un modèle proto-historique perse, mis en exergue par Gobineau d’abord, par Henry Corbin ensuite. Le dandy est l’incarnation de cet idéal de culture, d’équilibre et d’excellence dans une période plus triviale de l’histoire, où le bourgeois calculateur et inculte, et l’énergumène militant, de type hébertiste ou jacobin, a pris le pas sur l’aristocrate, le chevalier, le moine et le paysan.

A la fin du 18ième siècle, avec la révolution française, ces vertus, issues du plus vieux fond proto-historique de l’humanité européenne, sont complètement remises en question. D’abord par l’idéologie des Lumières et son corrolaire, l’égalitarisme militant, qui veut effacer toutes les traces visibles et invisibles de cet idéal d’excellence. Ensuite, par le Sturm und Drang et le romantisme, qui, par réaction, basculent parfois dans un sentimentalisme incapacitant, parce qu’expression, lui aussi, d’un déséquilibre. Les modèles immémoriaux, parfois estompés et diffus, les attitudes archétypales survivantes disparaissent. C’est en Angleterre qu’on en prend conscience très vite, dès la fin du 17ième, avant même les grands bouleversements de la fin du 18ième : Addison et Steele dans les colonnes du Spectator et du Tatler, constatent qu’il est nécessaire et urgent de conserver et de maintenir un système d’éducation, une culture générale, capables de garantir l’autonomie de l’homme. Une valeur que les médias actuels ne promeuvent pas, preuve discrète que nous avons bel et bien sombré dans un monde orwellien, qui se donne un visage de “bon apôtre démocratique”, inoffensif et “tolérant”, mais traque impitoyablement toutes les espaces et résidus d’autonomie de nos contemporains. Addison et Steele, dans leurs articles successifs, nous ont légué une vision implicite de l’histoire culturelle et intellectuelle de l’Europe.

L’idéal de Goethe

Le plus haut idéal culturel que l’Europe ait connu est bien entendu celui de la paideia grecque antique. Elle a été réduite à néant par le christianisme primitif, mais, dès le 14ième siècle, on sent, dans toute l’Europe, une volonté de faire renaître les idéaux antiques. Le dandy, et, bien avant son émergence dans le paysage culturel européen, les deux journalistes anglais Steele et Addison, entendent incarner cette nostalgie de la paideia, où l’autonomie de chacun est respectée. Ils tentent en fait de réaliser concrètement dans la société l’objectif de Goethe: inciter leurs contemporains à se forger et se façonner une personnalité, qui sera modérée dans ses besoins, satisfaite de peu, mais surtout capable, par cette ascèse tranquille, d’accéder à l’universel, d’être un modèle pour tous, sans trahir son humus originel (Ausbildung seiner selbst zur universalen und selbstgenugsamen Persönlichkeit). Cet idéal goethéen, partagée anticipativement par les deux publicistes anglais puis incarné par Brummell, n’est pas passé après les vicissitudes de la révolution française, de la révolution industrielle et des révolutions scientifiques de tous acabits. Sous les coups de cette modernité, irrespectueuse des Anciens, l’Europe se retrouve privée de toute culture substantielle, de toute épine dorsale éthique. On en mesure pleinement les conséquences aujourd’hui, avec la déliquescence de l’enseignement.

A partir de 1789, et tout au long du 19ième siècle, le niveau culturel ne cesse de s’effondrer. Le déclin culturel commence au sommet de la pyramide sociale, désormais occupé par la bourgeoisie triomphante qui, contrairement aux classes dominantes des époques antérieures, n’a pas d’assise morale (sittlich) valable pour maintenir un dégré élevé de civilisation; elle n’a pas de fondement religieux, ni de réelle éthique professionnelle, contrairement aux artisans et aux gens de métier, jadis encadrés dans leurs gildes ou corporations (Zünfte). La seule réalisation de cette bourgeoisie est l’accumulation méprisable de numéraire, ce qui nous permet de parler, comme René Guénon, d’un “règne de la quantité”, d’où est bannie toute qualité. Dans les classes défavorisées, au bas de l’échelle sociale, tout élément de culture est éradiqué, tout simplement parce que chez les pseudo-élites, il n’y a déjà plus de modèle culturel; le peuple, aliéné, précarisé, prolétarisé, n’est plus une matrice de valeurs précises, ethniquement déterminées, du moins une matrice capable de générer une contre-culture offensive, qui réduirait rapidement à néant ce que Thomas Carlyle appelait la “cash flow mentality”. En conclusion, nous assistons au déploiement d’une barbarie nantie, à haut niveau économique (eine ökonomisch gehobene Barbarei), mais à niveau culturel nul. On ne peut pas être riche à la mode du bourgeois et, simultanément, raffiné et intelligent. Cette une vérité patente : personne de cultivé n’a envie de se retrouver à table, ou dans un salon, avec des milliardaires de la trempe d’un Bill Gates ou d’un Albert Frère, ni avec un banquier ou un fabricant de moteurs d’automobile ou de frigidaires. Le véritable homme d’esprit, qui se serait égaré dans le voisinage de tels sinistres personnages, devrait sans cesse réprimer des baillements en subissant le vomissement continu de leurs bavardages ineptes, ou, pour ceux qui ont le tempérament plus volcanique, réprimer l’envie d’écraser une assiette bien grasse, ou une tarte à la façon du Gloupier, sur le faciès blet de ces nullités. Le monde serait plus pur —et sûrement plus beau— sans la présence de telles créatures.

La mission de l’artiste selon Baudelaire

Pour le dandy, il faut réinjecter de l’esthétique dans cette barbarie. En Angleterre, John Ruskin (1819-1899), les Pré-Réphaélites avec Dante Gabriel Rossetti et William Morris, vont s’y employer. Ruskin élaborera des projets architecturaux, destinés à embellir les villes enlaidies par l’industrialisation anarchique de l’époque manchesterienne, qui déboucheront notamment sur la construction de “cités-jardins” (Garden Cities). Les architectes belges et allemands de l’Art Nouveau ou Jugendstil, dont Henry Vandervelde et Victor Horta, prendront le relais. A côté de ces réalisations concrètes —parce que l’architecture permet plus aisément de passer au concret— le fossé ne cesse de se creuser entre l’artiste et la société. Le dandy se rapproche de l’artiste. En France, Baudelaire pose, dans ses écrits théoriques, l’artiste comme le nouvel “aristocrate”, dont l’attitude doit être empreinte de froideur distante, dont les sentiments ne doivent jamais s’exciter ni s’irriter outre mesure, dont l’ironie doit être la qualité principale, de même que la capacité à raconter des anecdotes plaisantes. Le dandy artiste prend ses distances par rapport à tous les dadas conventionnels et habituels de la société. Ces positions de Baudelaire se résument dans les paroles d’un personnage d’Ernst Jünger, dans le roman Héliopolis : «Je suis devenu le dandy, qui prend pour important ce qui ne l’est pas, qui se moque de ce qui est important » («Ich wurde zum Dandy, der das Unwichtige wichtig nahm, das Wichtige belächelte»). Le dandy de Baudelaire, à l’instar de Brummell, n’est donc pas un personnage scandaleux et sulfureux à la Oscar Wilde, mais un observateur froid (ou, pour paraphraser Raymond Aron, un “spectateur désengagé”), qui voit le monde comme un simple théâtre, souvent insipide où des personnages sans réelle substance s’agitent et gesticulent. Le dandy baudelérien a quelque peu le goût de la provocation, mais celle-ci reste cantonnée, dans la plupart des cas, à l’ironie.

Les exagérations ultérieures, souvent considérées à tort comme expressions du dandysme, ne correspondent pas aux attitudes de Brummell, Baudelaire ou Jünger. Ainsi, un Stefan George, malgré le grand intérêt de son œuvre poétique, pousse l’esthétisme trop loin, à notre avis, pour verser dans ce qu’Otto Mann appelle l’«esthéticisme», caricature de toute véritable esthétique.Pour Stefan George, c’est un peu la rançon à payer à une époque où la “perte de tout juste milieu” devient la règle (Hans Sedlmayr a explicité clairement dans un livre célèbre sur l’art contemporain, Verlust der Mitte, cette perte du “juste milieu”). Sedlmayr mettait clairement en exergue cette volonté de rechercher le “piquant”. Stefan George le trouvera dans ses mises en scène néo-antiques. Oscar Wilde ne mettra rien d’autre en scène que lui-même, en se proclamant “réformateur esthétique”. L’art, dans sa perspective, n’est plus un espace de contestation destiné à investir totalement, à terme, le réel social, mais devient le seule réalité vraie. La sphère économique, sociale et politique se retrouve dévalorisée; Wilde lui dénie toute substantialité, réalité, concrétude. Si Brummell conservait un goût tout de sobriété, s’il gardait la tête sur les épaules, Oscar Wilde se posait d’emblée comme un demi-dieu, portait des vêtements extravagants, aux couleurs criardes, un peu comme les Incroyables et les Merveilleuses au temps de la révolution française. Provocateur, il a aussi amorcé un processus de mauvaise “féminisation/dévirilisation”, en se promenant dans les rues avec des fleurs à la main. A l’heure des actuelles “gay prides”, on peut le considérer comme un précurseur. Ses poses constituent tout un théâtre, assez éloigné, finalement, de ce sentiment tranquille de supériorité, de dignité virile, de “nil admirari”, du premier Brummell.

Auto-satisfaction et sur-dimensionnement du “moi”

Pour Otto Mann, cette citation de Wilde est emblématique : « Les dieux m’ont presque tout donné. J’avais du génie, un nom illustre, une position sociale élevée, la gloire, l’éclat, l’audace intellectuelle ; j’ai fait de l’art une philosophie et de la philosophie un art; j’ai appris aux hommes à penser autrement et j’ai donné aux choses d’autres couleurs... Tout ce que j’ai touché s’est drapé dans de nouveaux effets de beauté; à la vérité, je me suis attribué, à juste titre, le faux comme domaine et j’ai démontré que le faux, tout comme le vrai, n’est qu’une simple forme d’existence postulée par l’intellect. J’ai traité l’art comme la vérité suprême, et la vie comme une branche de la poésie et de la littérature. J’ai éveillé la fantaisie en mon siècle, si bien qu’il a créé, autour de moi, des mythes et des légendes. J’ai résumé tous les systèmes philosophiques en un seul épigramme. Et à côté de tout cela, j’avais encore d’autres atouts». L’auto-satisfaction, le sur-dimensionnement du “moi” sont patents, vont jusqu’à la mystification.

Ces exagérations iront croissant, même dans l’orbite de cette virilité stoïque, chère à Montherlant. Celui-ci, à son tour, exagère dans les poses qu’il prend, en pratiquant une tauromachie fort ostentatoire ou en se faisant photographier, paré du masque d’un empereur romain. Le risque est de voir des adeptes minables verser dans un “lookisme” tapageur et de mauvais goût, de formaliser à l’extrême ces attitudes ou ces postures du poète ou de l’écrivain. En aucun cas, elles n’apportent une solution au phénomène de la décadence. En matière de dandysme, la seule issue est de revenir calmement à Brummell lui-même, avant qu’il ne sombre dans les déboires financiers. Car ce retour au premier Brummell équivaut, si l’on se souvient des exhortations antérieures d’Addison et Steele, à une forme plus moderne, plus civile et peut-être plus triviale de paideia ou d’humanitas. Mais, trivialité ou non, ces valeurs seraient ainsi maintenues, continueraient à exister et à façonner les esprits. Ce mixte de bon sens et d’esthétique dandy permettrait de dégager un objectif politique pratique : défendre l’école au sens classique du terme, augmenter sa capacité à transmettreles legs de l’antiquité hellénique et romaine, prévoir une pédagogie nouvelle et efficace, qui serait un mixte d’idéalisme à la Schiller, de méthodes traditionnelles et de méthodes inspirées par Pestalozzi.

Retour à la religion ou “conscience malheureuse”?