Colloque de Londres, 19 novembre 1995

Réflexions sur la chute des empires

(Intervention de Robert Steuckers)

1.

1.

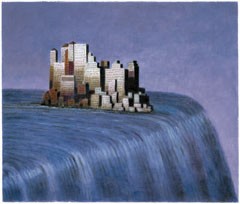

Lorsqu'après la perestroïka, après la chute du Mur de Berlin, après le retrait des troupes soviétiques hors d'Europe orientale, après l'effondrement des structures étatiques soviétiques en 1991, les Etats-Unis sont demeurés la seule et unique superpuissance en lice sur la scène internationale et le Président Bush pouvait effectivement espérer qu'un “Nouvel Ordre Mondial” allait émerger sous la direction de son pays, béni par le Tout-Puissant. Mais la tâche de diriger le monde n'est pas aisée, si l'on se souvient des prophécies du Prof. Paul Kennedy sur l'“hypertrophie impériale”. Bon nombre d'empires dans l'histoire ont sombré dans le déclin jadis simplement parce qu'ils ne pouvaient plus contrôler tous les territoires se trouvant sous leur juridiction ou, pour être plus précis, toutes les grandes voies de communication de l'Empire sur terre comme sur mer. Cette tâche nécessite une mobilisation constante de tous les moyens militaires, diplomatiques et économiques.

- Mobiliser les moyens militaires coûte très cher et soumet la nation impériale au risque de négliger ses problèmes domestiques, comme l'éducation et la santé. L'écroulement de l'empire peut alors avoir pour cause un manque de dirigeants et de gestionnaires qualifiés pour les grandes entreprises ou même pour les armées, ou par un le poids excessif des classes sociales exclues.

- Mobiliser tous les moyens diplomatiques implique une recherche constante de nouveaux alliés fiables. Mais l'art de la diplomatie nous enseigne qu'il faut éviter de trop se fier aux alliés qui risquent de devenir trop puissants et de vous lancer un défi ultérieurement. Aujourd'hui, les Etats-Unis, en tant que seul superpuissance demeurant en lice, essaiyent de mobiliser des musulmans modérés autour de la Turquie, des musulmans fondamentalistes-conservateurs autour de l'Arabie Saoudite, des musulmans fondamentalistes révolutionnaires autour du Soudan, afin d'acquérir un certain contrôle de l'Asie Centrale, de la région du Golfe ou de l'Afrique du Nord. Ce constat doit nous amener à poser une question: ces nouveaux alliés seront suffisamment fiables à long terme? Une partie d'entre eux, ou même l'ensemble, ne pourrait-elle pas évoluer comme l'Iran et devenir en un tourne-main des ennemis fanatiques de la superpuissance dirigeante? Les philosophes parmi nous se remémoreront la dialectique du Maître et de l'Esclave chez Hegel. L'Esclave obéira aussi longtemps qu'il ne pourra pas faire autrement, tant qu'il sera payé pour accomplir sa tâche. Il se rendra indispensable. Mais dès qu'il prendra conscience de son pouvoir en tant qu'adjoint ou qu'allié, il défiera son Maître. C'est là une loi de l'histoire bien connue.

- Mobiliser tous les moyens économiques implique de dépenser des sommes considérables pour la défense et de rogner dans les autres domaines, comme la santé et l'éducation. Sur le long terme, avec une telle politique, la solidarité nationale s'évanouit, la nation cesse d'être une communauté, le sens du respect mutuel disparaît, la moralité publique demeure un vague souvenir et la cohésion du pays ne peut plus œuvrer pour soutenir la puissance de l'Etat sur la scène internationale. Le manque d'investissements dans le domaine de l'éducation conduit à engager du personnel enseignant à l'étranger, même dans des pays potientiellement ennemis. Les Etats et les peuples soumis à la superpuissance impériale peuvent tirer avantage du fait que les charges militaires sont supportées par la puissance hégémonique et investir dans les affaires sociales domestiques, gagnant du même coup en cohésion et en qualité d'enseignement, c'est-à-dire en pariant sur une politique qui leur donnera très vite de meilleures gestionnaires et de meilleurs ingénieurs.

A cause de l'“hypertrophie impériale” et à certaines faiblesses domestiques, les Etats-Unis doivent aujourd'hui pratiquer la politique suivante dans le monde:

- Premièrement, contrôler l'Asie Centrale pour contenir la Russie;

- Deuxièmement, contrôler la région du Golfe pour contenir et l'Irak et l'Iran ou pour empêcher toute affirmation européenne ou japonaise dans cette zone recelant les plus grands gisements de pétrole du globe;

- Troisièmement, contrôler tous les pays situés entre la Méditerranée et la Corne de l'Afrique;

Cette triple nécessité implique d'ores et déjà de déléguer du pouvoir à la Grande-Bretagne, pour qu'elle négocie avec les challengeurs islamiques en Algérie; à l'Allemagne, pour qu'elle négocie directement avec l'Iran, comme l'a annoncé officiellement la semaine dernière le Ministre des Affaires Etrangères allemand, Klaus Kinkel, dans les colonnes du plus important des hebdomadaires de l'Europe continentale, Der Spiegel (Hambourg). Si le boycott de l'Iran est la politique officielle de Washington, la nouvelle politique de Berlin à l'égard de Téhéran sera celle du “dialogue critique”.

Déléguer de telles tâches à Londres ou à Berlin constitue en fait un recul de la stratégie impériale américaine parce que cela signifie réintroduire Londres et Berlin dans des zones d'où ces pays avaient été exclus au cours des événements de ce siècle par une intervention directe ou indirecte des Etats-Unis. Il nous reste à poser une question: les Etats-Unis seront-ils capables de contrôler entièrement la politique des diplomates et des industriels allemands en Iran, surtout sur les Allemands agiront dans les premières étapes de leur “dialogue critique” avec l'accord tacite de Washington? La délégation de pouvoir indique que l'hypertrophie impériale n'est déjà plus gérable.

2.

Mais outre la difficulté croissante à contrôler tout ce qui devrait être contrôlé, comment l'impérialisme se présente-t-il aujourd'hui?

a) L'IMPÉRIALISME MILITAIRE. L'impérialisme militaire de la seule superpuissance de 1995 consiste en résidus d'alliances forgées au temps de la Guerre Froide. L'OTAN ne peut évidemment plus avoir le même but et les mêmes objectifs aujourd'hui qu'il y a dix ans lorsque Berlin était encore divisé par un Mur et des champs de mines et quand les troupes russes étaient concentrées en Thuringe, à 70 km de Francfort, où l'on trouve l'aéroport stratégique le plus important d'Europe Centrale. L'évolution la plus logique que pourrait subir l'OTAN dans les années à venir serait une fusion du pilier européen avec l'UEO et un désengagement graduel des Etats-Unis sur le théâtre européen. L'UEO, en tant que pilier européen de l'OTAN, absorbera dans une seconde phase des nouveaux pays comme l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie et la République Tchèque, donnant à l'alliance un profil beaucoup plus européen et de moins en moins atlantique. Ensuite, nous devons espérer une fusion graduelle de l'UEO et de l'OSCE, afin d'établir la paix dans toute l'Europe et en Asie septentrionale et centrale. Espérons que cette OSCE acquerra de plus en plus de substance dans les décennies qui viennent.

b) L'IMPÉRIALISME DIPLOMATIQUE. La première tâche que se donnera Washington, c'est de susciter du désordre partout dans le monde, spécialement dans les régions d'importance hautement stratégique, afin qu'aucune autre puissance ne soit en mesure de les contrôler et de glâner quelques bribes d'hégémonie régionale. ce désordre mobilisera des forces qui ne pourront plus consacrer leurs énergies à des fusions régionale ou à des processus de pacification ou à des processus impériaux au sens antique et non impérialiste du terme. La tâche que s'assignera Washington —comme le fait généralement toute puissance hégémonique— sera d'éviter l'émergence de tout challengeur. Mais sera-t-il possible, sur le très long terme, de confiner la Turquie dans un rôle mineur si la Turquie reçoit pour mission de coordonner les énergies des peuples turcophones d'Asie Centrale et deviendra ainsi une puissance hégémonique sur un groupe de pays comptant plus de 130 millions d'habitants? Sera-t-il possible d'obliger Berlin à suivre gentiment toutes les politiques suggérées par Washington si l'Allemagne, en tant que pays industriel très puissant et très efficace, amorce un travail en tandem avec une grande puissance pétrolière comme l'Iran, potentiellement forte aussi sur le plan militaire? Surtout si l'on se souvient que la première guerre mondiale a éclaté en partie parce que l'on voulait éviter que l'industrie de l'Allemagne de Guillaume II n'exerce une domination hégémonique sur le Moyen-Orient...

c) L'IMPÉRIALISME TECHNOLOGIQUE. Washington contrôle le commerce mondial par le biais du GATT ou du FMI. Mais l'idéologie qui se cache derrière ces structures nées immédiatement après la seconde guerre mondiale est une idéologie du libre-marché, visant à détruire toutes les barrières douanières protectrices, pour créer, en bout de course, un monde unifié, heureux et uniforme, soit le monde que craignait de voir émerger un Georges Orwell. Les barrières douanières était un système utilisé par les pays les moins puissants au niveau industriel pour aider leur population à développer en toute autonomie une industrie nationale, capable d'évoluer selon les schèmes culturels du peuple autochtone. Entre 1944 et 1946, les Etats-Unis, étant devenus le pays industriel le plus puissant, désiraient maintenir le monde tel qu'il était à ce moment-là de l'histoire, où Washington régnait sur de vastes groupes de pays dévastés ou sous-équipés. Le développement du Japon et de l'Allemagne, de même que celui des Nouveaux Pays Industriels (NPI) d'Asie orientale, constituent un danger pour le marché domestique américain lui-même, tout simplement parce que le Japon, l'Allemagne, Taïwan et Singapour n'ont pas la charge de financer une armée colossale et une technologie militaire hautement avancée capable d'intervenir partout dans le monde. Le résultat est que les voitures et les gadgets japonais envahissent les magasins aux Etats-Unis, en vertu du principe du libre marché imposé jadis par Roosevelt et Truman, mais les voitures et les gadgets américains n'envahissent pas les boutiques japonaises...

Mais dans un domaine, l'Amérique se défend sans efforts avec un indéniable succès: dans les médias. Elle garde un atout gagné lors de la seconde guerre mondiale: l'utilisation généralisée d'un anglais appauvri à travers le monde entier, comme une sorte de nouveau pidgin. Mais ce phénomène de “pidginization” permet à l'Amérique de lancer partout dans le monde des produits scientifiques ou culturels, de mettre sur pied des banques de données et de contrôler l'industrie informatique. Mais cet état de “pidginization” ne constitue-t-il pas une situation temporaire? Des méthodes pour apprendre la langue anglaise ont été répandues dans le monde, si bien qu'une élite pragmatique, qui n'est ni américaine ni britannique, est désormais capable d'utiliser cette langue correctement et d'envoyer des informations en anglais dans les banques de données ou sur internet. C'est déjà le cas, surtout dans les pays européens où l'anglais s'apprend et s'enseigne facilement parce que les langues locales lui son apparentées, comme en Allemagne, en Scandinavie et dans les pays du Bénélux. De ce fait, des informations reposant sur une base culturelle différente peuvent désormais modifier l'idéologie dominante en utilisant la langue de l'idéologie dominante. D'autres schèmes philosophiques ou spirituels peuvent d'ores et déjà avoir un certain impact sur l'idéologie globale et relativiser ses certitudes. A la fin du processus, l'idéologie globale ne sera plus la même. Les cultures dominées infiltreront le discours dominant. Un processus semblable se déroulera du fait de l'anglicisation de l'Inde. D'ores et déjà les Indiens écrivent et impriment en anglais et injectent simultanément des conceptions et des modes de pensée indiens dans l'ensemble de la sphère anglophone ou dominée par l'anglais. L'Inde devient ainsi, petit à petit, la première voix du monde non-européen et non-blanc, directement dans la langue d'origine européenne la plus répandue dans le monde.

3.

Comment lutter contre ces diverses formes d'impérialisme?

a) Contre l'IMPÉRIALISME MILITAIRE, la meilleur politique que l'Europe puisse suivre aujourd'hui est une politique d'inertie, une politique qui s'interdit d'embrayer sur les bellicismes américains et les condamnations unilétérales d'ennemis désignés par Washington. La meilleur chose que les puissances européennes puissent faire, c'est d'attendre, de retarder les paiements dans le cadre des alliances avec les Etats-Unis, de développer lentement le pilier européen et de favoriser à terme la fusion avec l'UEO. Mais nous devons également être fort attentifs et ne pas nous faire dérober des opportunités au Moyen-Orient, ne pas nous faire barrer l'accès à des voies maritimes ou fluviales ou à des marchés équilibrés avec des puissances de moindres dimensions en dehors d'Europe, puissances que nous ne pourront jamais considérer comme des semi-colonies mais toujours comme des partenaires à part entière.

b) Face à l'IMPÉRIALISME DIPLOMATIQUE, les journalistes, politiciens, intellectuels, professeurs d'université, initiatives privées européens doivent sans cesse suggérer des alternatives à l'actuel Ordre mondial, qui est basé sur une idéologie accordant trop d'importance à l'argent et trop peu d'importance à la culture, l'éducation, la recherche, les traditions et la religion. Nous devons combler le “vide spirituel” qui s'est constitué au fil des décennies, justement parce que nous n'avions pas de “vide technologique”.

c) Contre l'IMPÉRIALISME TECHNOLOGIQUE, nous devons absolument focaliser nos attentions sur la responsabilité de chacun pour les atouts irremplaçables que nous offre la Terre-Mère, c'est-à-dire focaliser nos attention sur les matières écologiques, parce que l'environnement malade de ce XXième siècle finissant nous a fait découvrir que toutes les choses que recelait la Terre avaient des limites et qu'il n'est plus possible désormais d'ignorer ces limites purement et simplementn comme nous l'avait enseigné une certaine philosophie étroitement rationaliste et cartésienne, surtout dans le cadre de nos pratiques économiques. Nous devons également respecter le principe de RÉCIPROCITÉ au niveau global. Ce n'est pas une bonne politique de laisser des continents entiers mourir de faim ou plongés dans les plus affreux désastres de la guerre, du génocide ou des dissensions civiles. Nous ne pouvons pas offrir à l'Afrique une solution qui serait purement et simplement une reprise du vieil impérialisme colonialiste ni accentuer le néo-colonialisme financier en Amérique latine: seul sera cohérent l'avenir qui généralisera les principes de coopération et de réciprocité. Par exemple, les productions bon marché des pays du Tiers-Monde doivent être taxées si elles sont importées chez nous mais de la façon suivante: les pays du Tiers-Monde exportateurs doivent avoir la chance d'acheter des produits de haute technologie dans les pays riches qui importent les biens qu'ils produisent, de façon à ce que les travailleurs des pays développés puissent conserver leur emploi; l'économiste français Lauré suggère une TVA pour les produits du Tiers-Monde qui serait thésaurisée pour acheter des produits de plus haute technologie ou d'autres biens nécessaires au pays importateurs; en effet, les pays industriels ne peuvent tolérer une dialisation de leurs propres sociétés, ou quelques happy fews viveraient dans l'opulence à côté de masses clochardisées. Les sociétés duales émergent quand les marchandises bon marché du monde extérieur remplacent les mêmes marchandises produites dans le cadre domestique. Une telle situation crée les problèmes que nous connaissons: chômage et misère dans les pays développés, pas de décollage et famine dans les pays en voie de développement. Un cul-de-sac dont nous devons tous sortir.

Et si le GATT vise en dernière instance à interdire les douanes, il ne dit rien de bien précis quant aux normes. La stabilisation des marchés domestiques pourrait dès lors s'opérer dans l'avenir non pas en appliquant des tarifs douaniers mais en imposant des normes de qualité afin de protéger des branches performantes de l'économie domestique et d'éviter ainsi le chômage, de conserver l'emploi et d'empêcher toute dualisation de la société.

Les chutes d'empires au cours de l'histoire ont toujours obligé les peuples à agir localement, à se tourner vers la planification régionale. Ce fut le cas immédiatement après l'effondrement de l'empire romain en Europe. Aujourd'hui, l'aménagement territorial sur base régionale est redevenu une nécessité, surtout dans les régions demeurées en marge, comme l'“Arc Atlantique” (du Portugal à la Bretagne) ou le Mezzogiorno. Même aux Etats-Unis, l'idée d'un vaste réaménagement territorial sur base régionale est aujourd'hui perçue comme une nécessité plutôt urgente, ainsi que nous le constatons dans les mouvements biorégionalistes et communautariens, qui peuvent être considérés comme les deux projets politiques les plus intéressants d'Outre-Atlantique à ce jour. Mais ce retour aux racines et aux faits régionaux est possible aujourd'hui en interaction avec des technologies globales telles Internat. La coopération, les échanges d'informations, l'éducation interculturelle sont désormais possibles sans violence ou sans contrôle colonial, c'est-à-dire sans qu'il ne soit nécessaire de perdre ses racines ou ses traditions. Etre membre d'un peuple spécifique, parler une langue très difficile et très ancienne, apprendre les langues antiques, mortes ou subsistantes, s'immerger totalement dans une tradition religieuse ou culturelle seront des atouts et non plus des inconvénients. Mais pour atteindre cette diversité globale, nous allons devoir nous armer de patience. La route sera longue qui nous mènera à cette diversité. Mais nous invitons tous les hommes à marcher joyeusement avec nous dans cette direction.

Comme l'écrivait récemment Hermann Scheer, un ingénieur allemand spécialisé en énergie solaire, dans son ouvrage Zurück zur Politik (Piper, Munich, 1995), nous devons combattre pour construire un ordre économique global permettant à chaque Etat de forger sa propre politique énergétique et écologique, afin de démanteler les monopoles en économie, en politique et dans les médias, de lutter pour imposer un nouvel ordre agricole débarrassé des monopoles céréaliers et des manipulations génétiques, pour restaurer l'agriculture écologique et créer des systèmes de communication respectueux de l'environnement.

Comme l'écrivait le philosophe italo-slovène Danilo Zolo (in Cosmopolis, Feltrinelli, Milano, 1995), “le vieux modèle hiérarchisant... sera remplacé par une nouvelle logique, la logique du pacifisme faible, c'est-à-dire un pacifisme qui n'est pas le pacifisme habituel et conventionnel, visant à supprimer définitivement les guerres dans le monde, mais un pacifisme nouveau qui respecte la diversité des cultures et accepte la compétition entre les intérêts divergents”. Mais sans planétariser les guerres et les conflits.

Atteindre une anti-utopie de ce type est possible. Mais, comme je viens de le dire, le chemin qui y mène est très très long. Et je répète: marchons joyeusement dans cette direction.

Robert STEUCKERS.

Am 26. Januar wurde auf dem Schweizer Infanterie-Gebirgsschiessplatz Rothenthurm-Altmatt ein Soldat durch eine explodierende Handgranate schwer verletzt. Doch statt – wie geschehen – die Sanitätskompanie-7 zu Hilfe zu rufen, hätte man besser sofort das nächste Krankenhaus und einen Notarzt informiert. Wegen der Finanznot der Armee verfügen Schweizer Sanitäter nur noch über Medikamenten-Attrappen. Dem vor Schmerzen stöhnenden Opfer, das in Beinen, Brust und Bauch Granatsplitter hatte, konnten die Armee-Sanitäter nur eine einfache Infusion mit einer Salzlösung anbieten. Inzwischen gehören nicht einmal mehr Schmerzmittel bei Wehrübungen zur Grundausstattung Schweizer Sanitäter. Das Opfer wurde in einer Notoperation in einer privaten Klinik gerettet.

Am 26. Januar wurde auf dem Schweizer Infanterie-Gebirgsschiessplatz Rothenthurm-Altmatt ein Soldat durch eine explodierende Handgranate schwer verletzt. Doch statt – wie geschehen – die Sanitätskompanie-7 zu Hilfe zu rufen, hätte man besser sofort das nächste Krankenhaus und einen Notarzt informiert. Wegen der Finanznot der Armee verfügen Schweizer Sanitäter nur noch über Medikamenten-Attrappen. Dem vor Schmerzen stöhnenden Opfer, das in Beinen, Brust und Bauch Granatsplitter hatte, konnten die Armee-Sanitäter nur eine einfache Infusion mit einer Salzlösung anbieten. Inzwischen gehören nicht einmal mehr Schmerzmittel bei Wehrübungen zur Grundausstattung Schweizer Sanitäter. Das Opfer wurde in einer Notoperation in einer privaten Klinik gerettet.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

1.

1. E dire, però, che quando

E dire, però, che quando Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del

Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del

« Mario Resca , ex-patron de McDonald's Italie, vient d'être nommé à la tête des musées nationaux et sites archéologiques de la Péninsule. Il avoue "ne pas être un expert du monde des arts". Adoptant la langue de bois du "modernisme" mondialiste, il affirme vouloir "dépoussiérer les musées du pays" et promouvoir la "marque Italie". Il compte aussi encourager le partenariat avec des entreprises et des institutions étrangères, notamment américaines, dans le but "de développer l'échange et le prêt d'œuvres afin d'augmenter les revenus des établissements italiens". La gauche proteste, évidemment, avec véhémence, oubliant qu’elle a contribué à l’avènement d’une industrie culturelle dont Mario Resca ne fait que poursuivre la logique, mais sur un mode libéral.

« Mario Resca , ex-patron de McDonald's Italie, vient d'être nommé à la tête des musées nationaux et sites archéologiques de la Péninsule. Il avoue "ne pas être un expert du monde des arts". Adoptant la langue de bois du "modernisme" mondialiste, il affirme vouloir "dépoussiérer les musées du pays" et promouvoir la "marque Italie". Il compte aussi encourager le partenariat avec des entreprises et des institutions étrangères, notamment américaines, dans le but "de développer l'échange et le prêt d'œuvres afin d'augmenter les revenus des établissements italiens". La gauche proteste, évidemment, avec véhémence, oubliant qu’elle a contribué à l’avènement d’une industrie culturelle dont Mario Resca ne fait que poursuivre la logique, mais sur un mode libéral.

« "En 2025, les Etats-Unis constitueront sans doute encore l'acteur individuel le plus puissant de la planète, mais sa puissance relative, même militaire, aura décliné, et sa capacité de levier sur les affaires du monde sera fortement restreinte." Ce pronostic n'est pas le fait d'un groupuscule anti-américain : c'est l'une des conclusions les plus frappantes du rapport que vient de publier le Conseil national du renseignement (NIC), un centre d'études gouvernemental américain dépendant directement du directeur national du renseignement. C'est la 4e édition de ce rapport, élaboré tous les quatre ans par le NIC – anciennement par la CIA – destiné à éclairer les plus hautes instances américaines sur l'évolution prévisible de la planète. Nul doute qu'il tombe à pic pour le président élu Barack Obama, au moment où celui-ci s'apprête à prendre en main le gouvernail de la puissance américaine.

« "En 2025, les Etats-Unis constitueront sans doute encore l'acteur individuel le plus puissant de la planète, mais sa puissance relative, même militaire, aura décliné, et sa capacité de levier sur les affaires du monde sera fortement restreinte." Ce pronostic n'est pas le fait d'un groupuscule anti-américain : c'est l'une des conclusions les plus frappantes du rapport que vient de publier le Conseil national du renseignement (NIC), un centre d'études gouvernemental américain dépendant directement du directeur national du renseignement. C'est la 4e édition de ce rapport, élaboré tous les quatre ans par le NIC – anciennement par la CIA – destiné à éclairer les plus hautes instances américaines sur l'évolution prévisible de la planète. Nul doute qu'il tombe à pic pour le président élu Barack Obama, au moment où celui-ci s'apprête à prendre en main le gouvernail de la puissance américaine.