L’Affaire Valeurs Actuelles: la liberté de la presse menacée

par Guillaume Faye

Ex: http://www.gfaye.com

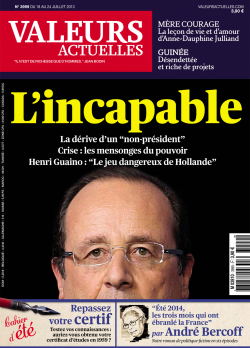

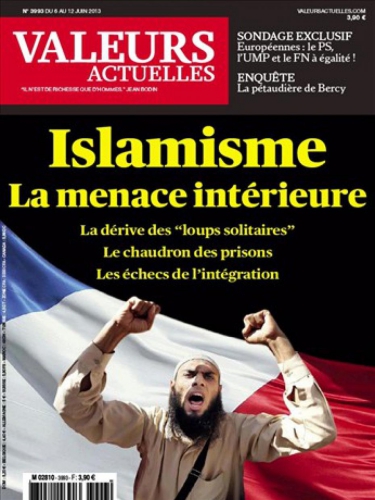

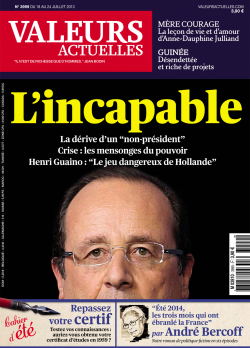

Cela fait maintenant plusieurs fois que l’hebdomadaire Valeurs Actuelles, qui existe depuis plus de quarante ans, est attaqué et condamné en justice. Manifestement, il dérange le pouvoir. D’autant plus que, depuis que les socialistes sont aux affaires, l’hebdomadaire de droite, qui ne pratique pasla langue de coton aseptisée de ses confrères des grands médias, connaît une explosion insolente de ses ventes. Insupportable pour une oligarchie qui n’admet la liberté d’expression que si elle est cantonnée à ses rangs et à un éventail idéologique limité. Ou si elle s’exprime de manière confidentielle.

VA devenu emblème de la mise au pas des médias

Les faits sont assez inquiétants pour la liberté de la presse. Depuis quelques mois, à plusieurs reprises, VA et son directeur de publication, Yves de Kerdrel, sont condamnés à des amendes pour des couvertures ou des articles ”politiquement incorrects”. La dernière condamnation, début mars, est la seconde de l’année en moins d’un mois, avec trois mises en examen.

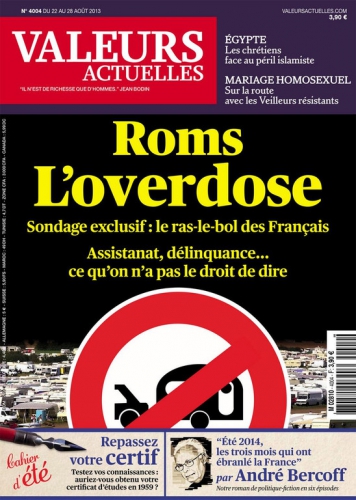

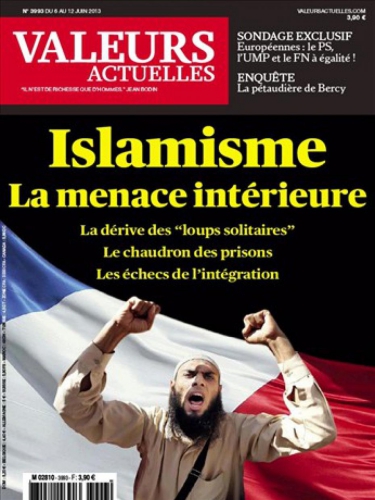

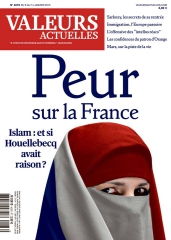

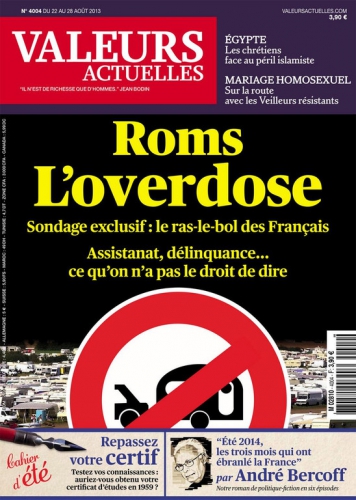

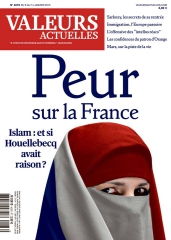

Cible de la première condamnation de la 17e chambre sur plainte de SOS Racisme et autres associations ”antiracistes” : une couverture où l’on voyait une Marianne voilée, pour dénoncer l’islamisation, l’immigration de peuplement colonisatrice et la complicité des pouvoirs ”républicains”. La dernière condamnation, le 5 mars, (3.000 € d’amende pour Y. de Kerdrel) concerne un reportage sur les campements illégaux de Rom, où des riverains interviewés avaient jugé qu’il s’agissait d’un « fléau » et d’une « plaie ». Dire cela est jugé comme un délit raciste, une ”provocation à la haine, à la discrimination et à la violence”. En plus de l’amende, le directeur de l’hebdo est condamné à verser 2.000 € à la Licra, qui alimenteront son fonds de commerce.

Cible de la première condamnation de la 17e chambre sur plainte de SOS Racisme et autres associations ”antiracistes” : une couverture où l’on voyait une Marianne voilée, pour dénoncer l’islamisation, l’immigration de peuplement colonisatrice et la complicité des pouvoirs ”républicains”. La dernière condamnation, le 5 mars, (3.000 € d’amende pour Y. de Kerdrel) concerne un reportage sur les campements illégaux de Rom, où des riverains interviewés avaient jugé qu’il s’agissait d’un « fléau » et d’une « plaie ». Dire cela est jugé comme un délit raciste, une ”provocation à la haine, à la discrimination et à la violence”. En plus de l’amende, le directeur de l’hebdo est condamné à verser 2.000 € à la Licra, qui alimenteront son fonds de commerce.

François d’Orcival, membre de l’Institut, président du comité éditorial de l’hebdomadaire, écrit : « cette campagne systématique contre la liberté d’expression de ce journal est inique et insupportable ». Effectivement. Mais il ne s’agit pas seulement d’une campagne contre VA. Par contrecoup, c’est un signal, un avertissement contre tous ceux qui voudraient ”abuser” de la liberté d’expression. Autrement dit, on ne s’en prend pas seulement à la liberté d’expression de Valeurs Actuelles en tant que tel, mais, par intimidation, à celle de tous les médias d’information et d’opinion qui seraient tentés d’imiter la dissidence et le parler vrai de VA. Le coup de sifflet du gendarme vaut pour tout le monde.

Le prétexte obsessionnel du ”racisme”

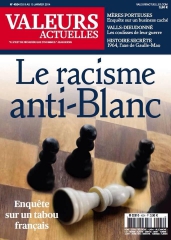

À chaque fois qu’un procès concernant la liberté d’expression (presse, édition et audiovisuel) est engagé, il s’agit toujours du même sujet, obsessionnel chez les censeurs : cela touche au supposé ”racisme”, à l’immigration, à l’ ” islamophobie”, à la criminalité des délinquants d’origine immigrée. Tout se passe comme si, progressivement, on cherchait à criminaliser et à dissuader tout discours contre l’immigration de colonisation, contre l’islamisation, contre les comportements des immigrés, à la fois victimisés et intouchables.

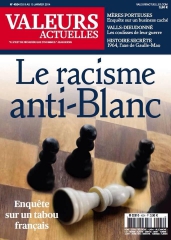

Point notable : jamais contre le racisme anti-Blancs ou l’antisémitisme des musulmans de pareilles actions ne sont engagées ; où en est la Licra contre les vomissements quotidiens antisémites des intéressés ? Nulle part. Encore moins le Mrap. Le racisme et l’antisémitisme sont censés être le monopole des ”petits Blancs”, du FN, de la presse de droite, etc.

Le rôle des associations-cerbères ”antiracistes”, chiens de garde des dogmes et de la vulgate Arrêtducrime (« Stop The Crime » du politiquement correct américain), est de rester sur un qui-vive et une vigilance sourcilleuse et de multiplier les actions judiciaires – financièrement juteuses – contre les contrevenants au dogme. Mme Taubira veut même introduire dans la loi les ”actions de groupe” contre les ”discriminations” supposées et les propos incorrects.

L’ ”antiracisme”, mot valise, est un prétexte. On impute ce délit imaginaire aux dissidents, le ”racisme”, pour neutraliser et dissuader toute critique de la politique du pouvoir en matière d’immigration. L’ ”islamophobie” joue le même rôle. De même que l’”homophobie”. Ces incantations, qui polluent la sphère du droit, visent à criminaliser toute opposition sérieuse. C’est le sophisme sartrien, hérité des méthodes communistes : il faut faire taire les « salauds ». C’est-à-dire ceux qui défendent l’identité de leur pays.

La ligne éditoriale et l’orientation de VA a tout pour déplaire au pouvoir, dans tous les domaines : politique, économique, culturel, idéologique, diplomatique (affaire ukrainienne), etc. Sans importance en cas de petit tirage. Insupportable en cas de diffusion nationale en progression constante. Le procès pour ”racisme” en choisissant comme angle d’attaque l’immigration et l’islamisation est une technique de neutralisation de l’ensemble d’un organe d’information par terrorisme intellectuel et moral.

Les raisons du ciblage répressif contre Valeurs Actuelles

Valeurs Actuelles est victime de son succès, parce que les idées et les analyses que ce magazine véhicule, pratiquement les seules de la grande presse à échapper à l’étouffoir du discours bien-pensant (à l’exception de Zemmour et de Rioufol dans Le Figaro, eux aussi inquiétés) séduisent de plus en plus de lecteurs. Ses ventes explosent. Un fanzine, un petit magazine ou un média audiovisuel incorrects (il en existe un certain nombre) qui ont de faibles audiences, risquent peu. VA a franchi la ligne rouge, le plafond de l’audience, au delà desquels le pouvoir répressif et censeur attaque. Le vautour cherche de grosses proies. Il ne se disperse pas en menu fretin.

Le but des offensives répétées contre Valeurs Actuelles n’est pas seulement de mettre au pas cet hebdo dissident, le seul parmi ses confrères des newsmagazines qui ose appeler un chat un chat, mais de provoquer un effet dissuasif contre les autres organes des grands médias (écrits, audiovisuels ou numériques) au cas où ils seraient tentés de franchir la ligne jaune du politiquement correct ; et de sortir du strict encadrement de l’idéologie dominante. Valeurs Actuelles sert de laboratoire à un dispositif général de contrôle soft-totalitaire de l’expression publique.

Ce qui affole le pouvoir, c’est que depuis que VA a fait le choix éditorial d’une opposition frontale et polémique à l’oligarchie et à ses politiques, tous les thèmes qui font mal sont abordés : l’immigration, l’islam, l’école, la criminalité, l’économie, etc. Avoir vertement critiqué Mme l’icône Taubira, l’intouchable passionaria incompétente de la Place Vendôme, (« coupable d’aveuglement, de laxisme, d’incompétence », en couverture) est une circonstance aggravante. C’est d’ailleurs elle qui est à la manœuvre derrière les plaintes des associations contre l’hebdomadaire. Dans tous les domaines, ce dernier fait désordre. Et plus il fait désordre, plus il vend. Cette équation n’est pas tolérable. Il faut prendre le risque de sortir du bois et de s’attaquer ouvertement à la liberté de la presse. Les associations plaignantes spécialisées sont évidemment de connivence avec le gouvernement. Ce dernier avait décidé de punir VA, pour faire un exemple.

Ce qui affole le pouvoir, c’est que depuis que VA a fait le choix éditorial d’une opposition frontale et polémique à l’oligarchie et à ses politiques, tous les thèmes qui font mal sont abordés : l’immigration, l’islam, l’école, la criminalité, l’économie, etc. Avoir vertement critiqué Mme l’icône Taubira, l’intouchable passionaria incompétente de la Place Vendôme, (« coupable d’aveuglement, de laxisme, d’incompétence », en couverture) est une circonstance aggravante. C’est d’ailleurs elle qui est à la manœuvre derrière les plaintes des associations contre l’hebdomadaire. Dans tous les domaines, ce dernier fait désordre. Et plus il fait désordre, plus il vend. Cette équation n’est pas tolérable. Il faut prendre le risque de sortir du bois et de s’attaquer ouvertement à la liberté de la presse. Les associations plaignantes spécialisées sont évidemment de connivence avec le gouvernement. Ce dernier avait décidé de punir VA, pour faire un exemple.

ll ne s’agit d’ailleurs pas, dans cette affaire et d’autres semblables, de censure stricto sensu, mais de punition judiciaire a posteriori, qui vise à provoquer, par dissuasion une autocensure. De manière à ce que, à la longue, dans les médias, les sujets qui fâchent ne soient jamais abordés, les problèmes réels ne soient jamais sérieusement traités, notamment l’immigration incontrôlée et toutes ses conséquences. Sujet tabou par excellence pour tous ceux qui, pour de multiples raisons (idéologiques, électorales, etc.) veulent que la France change de composition ethno-culturelle.

Les procès contre Valeurs Actuelles sont inquiétants parce qu’ils montrent que le pouvoir ne supporte plus la contestation de fond et cherche à l’éliminer par la répression judiciaire. Un média grand public met le doigt dans la plaie : c’est insupportable. La justice, aux ordres, doit frapper. D’ailleurs, la gauche, qui croit détenir les Tables du Bien, a toujours utilisé la répression pour imposer ses lubies. Les incroyables pertes de contrôle de M. Manuel Valls et de Mme Taubira, qui vont jusqu’à manier l’injure, confirment ce sectarisme émotionnel. Ce dernier se déverse avec une parfaite bonne conscience.

Mais à toute chose malheur est bon. L’acharnement judiciaire contre Valeurs Actuelles indique un système aux abois qui n’a d’autres arguments que la répression. Les héritiers gauchistes et libertaires de Mai 68, aujourd’hui au pouvoir, sont les frères de lait des fascistes, leurs ennemis intimes. Un pouvoir répressif, à court d’arguments, est, à terme perdant. Mais…

Le recul du droit positif et la tentation totalitaire

Mais ils peuvent devenir dangereux, car ils sont de plus en plus tentés de s’en prendre aux libertés publiques, ces fameuses ”libertés républicaines”, d’autant plus encensées qu’on les foule aux pieds : menaces sur la liberté de la presse et d’opinion (”racisme”, ”homophobie”, ”sexisme”, etc., toujours imputés aux Français de souche, jamais à leurs véritables auteurs) ; lois SRU durcies, discriminations positives de nature ethnique avec préférences et quotas, carte scolaire, lois sur la parité, etc.

J’ai discuté de l’affaire Valeurs Actuelles avec une journaliste américaine, correspondante du New York Times à Londres. Ni elle-même, ni sa rédaction ne partagent évidemment les points de vue de VA ou les miens. Mais elle a formulé cette réflexion : ” cette répression de la liberté d’expression est scandaleuse et impensable aux USA. Chez nous, un média est libre d’accepter ou de refuser une opinion. C’est une affaire privée. Mais ni la justice ni l’État n’ont à se mêler de quoi que ce soit. Un procès contre un article, une couverture, un propos médiatisé, quels que soient leur message, c’est proche du nazisme, du communisme, ça bloque le débat et c’est contre-productif. ” Pour elle, la liberté d’expression est menacée, écornée en France sur un nombre grandissant de sujets.

Ce qui est patent dans cette répression judiciaire contre VA, c’est qu’elle contraste avec l’énorme mobilisation en faveur de cette ”liberté d’expression” à la suite des attentats islamiques contre Charlie Hebdo. On mesure à quel point c’était une imposture. Les caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo n’ont jamais été poursuivies par la justice (et heureusement) mais les couvertures de VA montrant une Marianne voilée le sont. Pourquoi ? Parce que Charlie Hebdo est gauchiste et que Valeurs Actuelles et de droite. Et parce que la justice française est en partie politisée et partiale, soumise à l’idéologie dominante, ce qui n’est pas nouveau dans notre histoire (1) .

Il faut bien savoir que le pouvoir oligarchique et l’idéologie qui nous gouvernent, avec leurs relais dans la justice, sont souterrainement hostile à la liberté d’expression. Il s’agit du double héritage du marxisme et d’une partie de la Révolution française : ”pas de liberté pour les ennemis de la liberté ”. Ce qui signifie : pas de liberté d’expression pour ceux qui n’ont pas nos idées, les seules morales. Ils sont le Mal, ils sont illégitimes. L’important n’est pas qu’ils disent la vérité, car cette dernière ne compte pas : une vérité incorrecte est haïssable et illégitime, pas une erreur correcte.

Il faut bien savoir que le pouvoir oligarchique et l’idéologie qui nous gouvernent, avec leurs relais dans la justice, sont souterrainement hostile à la liberté d’expression. Il s’agit du double héritage du marxisme et d’une partie de la Révolution française : ”pas de liberté pour les ennemis de la liberté ”. Ce qui signifie : pas de liberté d’expression pour ceux qui n’ont pas nos idées, les seules morales. Ils sont le Mal, ils sont illégitimes. L’important n’est pas qu’ils disent la vérité, car cette dernière ne compte pas : une vérité incorrecte est haïssable et illégitime, pas une erreur correcte.

Cette confusion entre légitimité (idéologique et morale) et légalité (juridique et démocratique) plombe le droit français. L’Affaire Valeurs Actuelles et ses procès à répétition montrent ainsi que la liberté de la presse et la liberté d’expression sont peu à peu rongées dans une France où s’installe progressivement une répression sous couvert d’idéologie de la ”tolérance”. Extraordinaire inversion orwellienne. Le drame, c’est que la justice, avec souvent des magistrats politisés, voire fanatisés, oublieux du droit positif romain (notre tradition), est en train de perdre son objectivité et sa sérénité. Nous entrons doucereusement dans un droit subjectif et idéologique, de type néo-médiéval.

En effet, non seulement les lois réprimant le ”racisme”, les discriminations et les incitations à la haine, etc. sont floues et imprécises, mais leur interprétation est arbitraire, à la tête du client. C’est, au sens strict, une sortie de l’ ”État de droit”, c’est-à-dire de celui qui garantit des règles du jeu objectives et prévisibles. L’insécurité juridique a toujours été l’arme des despotismes, afin de bâillonner les critiques. Quand l’autorité punitive est imprévisible, les justiciables en deviennent d’autant plus prudents. Les opposants font profil bas et se taisent. Et les choses ne peuvent que s’aggraver.

Valeurs Actuelles en première ligne : le courage d’aller jusqu’au bout ?

Faire taire les dissidents par l’intimidation de basse intensité (amendes, dommages et intérêts) est toujours la première phase de la répression. La seconde est plus dure mais elle est inévitable si l’on persiste. C’est la dissuasion par d’autres méthodes, disons non juridiques pour faire bref. La panoplie est riche.

Faire taire les dissidents par l’intimidation de basse intensité (amendes, dommages et intérêts) est toujours la première phase de la répression. La seconde est plus dure mais elle est inévitable si l’on persiste. C’est la dissuasion par d’autres méthodes, disons non juridiques pour faire bref. La panoplie est riche.

La mobilisation pour la ”liberté d’expression” à la suite de l’assassinat de la rédaction de Charlie Hebdo par les djihadistes est un enfumage hypocrite. La liberté d’expression est accordée par le système en fonction de la couleur idéologique de celui qui la revendique. On n’a pas vu de grands médias se solidariser avec force en faveur de Valeurs Actuelles à la suite de ces condamnations judiciaires. Ne serait-ce que pour défendre leur propre liberté d’expression future. Seraient-ils aux ordres ? Disons que pour moitié, ils ont peur et s’autocensurent, et, pour l’autre, ils sont acquis (par sincérité ou conformisme) à la vulgate aseptisée. Ils ne veulent pas d’histoires, pas de problèmes, ce sont des ”modérés”. Futurs vaincus, futurs soumis. Perroquets avec chaine à la patte.

L’hebdomadaire a l’intention de résister donc d’affronter les pouvoirs répressifs, à ses risques et périls, et à ne pas céder à l’intimidation : « témoigner des maux qui défont la France, dénoncer la politique de destruction socialiste et continuer à porter la plume dans les plaies violemment infectées de notre si cher pays. Quoi qu’il nous en coûte, vous pouvez compter sur nous », écrit Kerdrel. C’est une attitude courageuse mais c’est aussi la meilleure en terme de communication politique. Car, dans sa bêtise fanatique, le pouvoir n’a pas compris qu’en s’acharnant sur Valeurs Actuelles, il a mis en lumière sa position de dissidence et de résistance et contribue à augmenter son audience. Néanmoins, il espère que, malgré tout, VA mettra désormais la pédale douce et sera intimidé. Nous verrons bien.

Note:

(1) Pensons à ces épisodes de la période de l’Occupation puis de la Libération où d’éminents membres des corps judiciaires –mais aussi administratifs, policiers et militaires – ont changé de camp et d’opinion sans vergogne, en fonction des rapports de force. La chose s’était déjà produite au moment des changements de régime au XIXe siècle : 1815, 1848, 1870. La belle idée d’une justice française impartiale et apolitique ne correspond pas à la réalité historique et sociologique.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Dans un tel contexte, s’imaginer arriver au pouvoir à l’échelle d’un seul pays pour y changer quoi que ce soit est parfaitement naïf. Outre les carcans juridiques qu’il serait quasiment illusoire de faire sauter, les autres gouvernements, sans parler des USA, auraient tôt fait d’exercer des pressions économiques redoutables sur ce nouveau pouvoir récalcitrant. On a vu Syriza en Grèce, mouvement élu sur un programme démagogique, se coucher très vite devant la fameuse « Troïka » même si en paroles Tsipras fait croire à son peuple le contraire. Et ce serait la même chose si en France un mouvement de « droite nationale » par exemple s’imposait à l’issue d’élections démocratiques. Il se heurterait immédiatement au Sénat et au Conseil Constitutionnel qu’il ne serait en mesure de vaincre qu’en gagnant toutes les élections pendant cinq ans, alors qu’il aura déçu ses partisans les plus acharnés par son incapacité à agir immédiatement. Et je ne parle pas là des condamnations internationales qui mettraient l’économie française à genoux en une semaine à la moindre velléité d’un changement radical de paradigme.

Dans un tel contexte, s’imaginer arriver au pouvoir à l’échelle d’un seul pays pour y changer quoi que ce soit est parfaitement naïf. Outre les carcans juridiques qu’il serait quasiment illusoire de faire sauter, les autres gouvernements, sans parler des USA, auraient tôt fait d’exercer des pressions économiques redoutables sur ce nouveau pouvoir récalcitrant. On a vu Syriza en Grèce, mouvement élu sur un programme démagogique, se coucher très vite devant la fameuse « Troïka » même si en paroles Tsipras fait croire à son peuple le contraire. Et ce serait la même chose si en France un mouvement de « droite nationale » par exemple s’imposait à l’issue d’élections démocratiques. Il se heurterait immédiatement au Sénat et au Conseil Constitutionnel qu’il ne serait en mesure de vaincre qu’en gagnant toutes les élections pendant cinq ans, alors qu’il aura déçu ses partisans les plus acharnés par son incapacité à agir immédiatement. Et je ne parle pas là des condamnations internationales qui mettraient l’économie française à genoux en une semaine à la moindre velléité d’un changement radical de paradigme.

Cible de la première condamnation de la 17

Cible de la première condamnation de la 17 Ce qui affole le pouvoir, c’est que

Ce qui affole le pouvoir, c’est que Il faut bien savoir que le pouvoir oligarchique et l’idéologie qui nous gouvernent, avec leurs relais dans la justice, sont souterrainement hostile à la liberté d’expression. Il s’agit du double héritage du marxisme et d’une partie de la Révolution française : ”pas de liberté pour les ennemis de la liberté ”. Ce qui signifie : pas de liberté d’expression pour ceux qui n’ont pas nos idées, les seules morales. Ils sont le Mal, ils sont illégitimes. L’important n’est pas qu’ils disent la vérité, car cette dernière ne compte pas : une vérité incorrecte est haïssable et illégitime, pas une erreur correcte.

Il faut bien savoir que le pouvoir oligarchique et l’idéologie qui nous gouvernent, avec leurs relais dans la justice, sont souterrainement hostile à la liberté d’expression. Il s’agit du double héritage du marxisme et d’une partie de la Révolution française : ”pas de liberté pour les ennemis de la liberté ”. Ce qui signifie : pas de liberté d’expression pour ceux qui n’ont pas nos idées, les seules morales. Ils sont le Mal, ils sont illégitimes. L’important n’est pas qu’ils disent la vérité, car cette dernière ne compte pas : une vérité incorrecte est haïssable et illégitime, pas une erreur correcte.  Faire taire les dissidents par l’intimidation de basse intensité (amendes, dommages et intérêts) est toujours la première phase de la répression. La seconde est plus dure mais elle est inévitable si l’on persiste. C’est la dissuasion par d’autres méthodes, disons non juridiques pour faire bref. La panoplie est riche.

Faire taire les dissidents par l’intimidation de basse intensité (amendes, dommages et intérêts) est toujours la première phase de la répression. La seconde est plus dure mais elle est inévitable si l’on persiste. C’est la dissuasion par d’autres méthodes, disons non juridiques pour faire bref. La panoplie est riche.

On March 18 the Secretary General of NATO denounced the peace settlement between Russia and Georgia that ended Georgia’s military assault on South Ossetia. The NATO Secretary General said that NATO rejects the settlement because it “hampers ongoing efforts by the international community to strengthen security and stability in the region.” Look closely at this statement. It defines the “international community” as Washington’s NATO puppet states, and it defines strengthening security and stability as removing buffers between Russia and Georgia so that Washington can position military bases in Georgia directly on Russia’s border.

On March 18 the Secretary General of NATO denounced the peace settlement between Russia and Georgia that ended Georgia’s military assault on South Ossetia. The NATO Secretary General said that NATO rejects the settlement because it “hampers ongoing efforts by the international community to strengthen security and stability in the region.” Look closely at this statement. It defines the “international community” as Washington’s NATO puppet states, and it defines strengthening security and stability as removing buffers between Russia and Georgia so that Washington can position military bases in Georgia directly on Russia’s border.

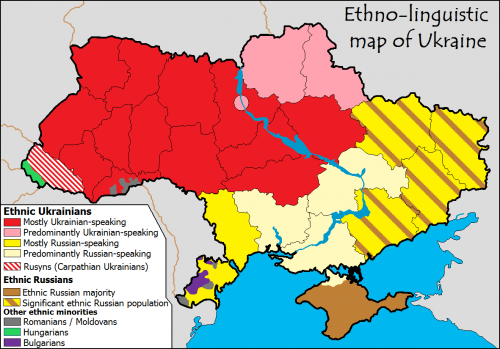

Ce samedi 14 mars 2015, un congrès rassemblant les principales organisations ruthéniennes s’est fixé pour objectif d’obliger Kiev a admettre les résultats du référendum de 1991, selon lesquels 80% des habitants de l’oblast ont affirmé vouloir un statut autonome pour leur région.

Ce samedi 14 mars 2015, un congrès rassemblant les principales organisations ruthéniennes s’est fixé pour objectif d’obliger Kiev a admettre les résultats du référendum de 1991, selon lesquels 80% des habitants de l’oblast ont affirmé vouloir un statut autonome pour leur région. En Transcarpatie sont apparues des réactions aux pressions provocantes de la part de la junte de Kiev. Il fut affirmé que les habitants de la région resteront là où ils sont. Les Transcarpatiens souhaitent savoir ce que l’Ukraine a réellement fait pour eux afin qu’ils commencent à la considérer comme leur patrie, et plus encore, acceptent de combattre pour elle. C’est l’association patriotique et d’éducation «Kroton» qui, ayant reçu le soutien des compatriotes de la région, a soulevé ces questions dans le cadre d’une déclaration officielle, a annoncé l’agence d’informations karpatnews.in.ua.

En Transcarpatie sont apparues des réactions aux pressions provocantes de la part de la junte de Kiev. Il fut affirmé que les habitants de la région resteront là où ils sont. Les Transcarpatiens souhaitent savoir ce que l’Ukraine a réellement fait pour eux afin qu’ils commencent à la considérer comme leur patrie, et plus encore, acceptent de combattre pour elle. C’est l’association patriotique et d’éducation «Kroton» qui, ayant reçu le soutien des compatriotes de la région, a soulevé ces questions dans le cadre d’une déclaration officielle, a annoncé l’agence d’informations karpatnews.in.ua.

The Regime in Washington is

The Regime in Washington is

Brezhnevite language was recited by US Commissar for War Chuck Hagel during a surrealistic speech last October in which he claimed that the US and NATO “must deal with a revisionist Russia – with its modern and capable army – on NATO’s doorstep.”

Brezhnevite language was recited by US Commissar for War Chuck Hagel during a surrealistic speech last October in which he claimed that the US and NATO “must deal with a revisionist Russia – with its modern and capable army – on NATO’s doorstep.”

Republikanische Parteien Irlands, wie etwa die „Sinn Fein“, können auf eine lange Geschichte des Kampfes um Unabhängigkeit zurückblicken. Seit dem Jahr

Republikanische Parteien Irlands, wie etwa die „Sinn Fein“, können auf eine lange Geschichte des Kampfes um Unabhängigkeit zurückblicken. Seit dem Jahr  Auch in Wales gab es kleinere Gruppen nationalistischer Separatisten. Zum einen existierte die „Free Wales Army“, die aus nur

Auch in Wales gab es kleinere Gruppen nationalistischer Separatisten. Zum einen existierte die „Free Wales Army“, die aus nur

Les plus attentifs d’entre nous avaient remarqué Éric Zemmour dès ses débuts au Quotidien de Paris puis surtout à Infomatin, vers 1994. Dans ce journal hélas éphémère et qui se voulait de gauche, il était surprenant et agréable de voir un journaliste encore jeune chercher à comprendre pourquoi le Front national atteignait alors son apogée, au lieu de se livrer à l’obligatoire exercice de diabolisation imposé par la profession.

Les plus attentifs d’entre nous avaient remarqué Éric Zemmour dès ses débuts au Quotidien de Paris puis surtout à Infomatin, vers 1994. Dans ce journal hélas éphémère et qui se voulait de gauche, il était surprenant et agréable de voir un journaliste encore jeune chercher à comprendre pourquoi le Front national atteignait alors son apogée, au lieu de se livrer à l’obligatoire exercice de diabolisation imposé par la profession.

Les exemples de ce genre sont légion. Le livre très rigoureux du mathématicien français Michel Segal, Ukraine, histoires d’une guerre (éd. Autres Temps), en décompose un certain nombre en détail. Il faut reconnaître que le camp « occidentiste » a l’initiative de la « propagande contre la propagande », c’est-à-dire de la montée en épingle d’opérations d’influence supposées. Il jouit en cela d’une complaisance ahurissante des médias occidentaux. Or, dans un conflit comme celui-là, où tous les protagonistes sortent des écoles de manipulation soviétiques, les chausse-trapes sont partout et seul un jugement fondé sur la sanction des faits avérés et sur la question classique « à qui profite le crime ? » permettrait d’y voir clair. Nous en sommes loin ! Le plus cocasse, c’est que l’officialité nous sert à journée faite des théories du complot russe toujours plus échevelées tout en condamnant le « complotisme » des médias alternatifs …

Les exemples de ce genre sont légion. Le livre très rigoureux du mathématicien français Michel Segal, Ukraine, histoires d’une guerre (éd. Autres Temps), en décompose un certain nombre en détail. Il faut reconnaître que le camp « occidentiste » a l’initiative de la « propagande contre la propagande », c’est-à-dire de la montée en épingle d’opérations d’influence supposées. Il jouit en cela d’une complaisance ahurissante des médias occidentaux. Or, dans un conflit comme celui-là, où tous les protagonistes sortent des écoles de manipulation soviétiques, les chausse-trapes sont partout et seul un jugement fondé sur la sanction des faits avérés et sur la question classique « à qui profite le crime ? » permettrait d’y voir clair. Nous en sommes loin ! Le plus cocasse, c’est que l’officialité nous sert à journée faite des théories du complot russe toujours plus échevelées tout en condamnant le « complotisme » des médias alternatifs … Slobodan Despot : C’est évident. Il se développe en milieu anglo-saxon (et donc partout) une véritable osmose entre l’écriture scénaristique et l’écriture documentaire. Cas extrême : le principal « document » dont nous disposions sur l’exécution supposée de Ben Laden en 2011 est le film de Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, qui a tacitement occupé dans la culture occidentale la place du divertissement et de l’analyse, et de la preuve. La réussite cinématographique de ce projet (du reste dûment distinguée) a permis d’escamoter toute une série d’interrogations évidentes.

Slobodan Despot : C’est évident. Il se développe en milieu anglo-saxon (et donc partout) une véritable osmose entre l’écriture scénaristique et l’écriture documentaire. Cas extrême : le principal « document » dont nous disposions sur l’exécution supposée de Ben Laden en 2011 est le film de Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, qui a tacitement occupé dans la culture occidentale la place du divertissement et de l’analyse, et de la preuve. La réussite cinématographique de ce projet (du reste dûment distinguée) a permis d’escamoter toute une série d’interrogations évidentes.