jeudi, 08 septembre 2022

Ernst Jünger en tant que psychonaute

Ernst Jünger en tant que psychonaute

Par Fernando Trujillo

Quelle : https://guerradelasideas.blogspot.com/2022/06/junger-como-psiconauta.html?spref=tw

Des états de conscience altérés

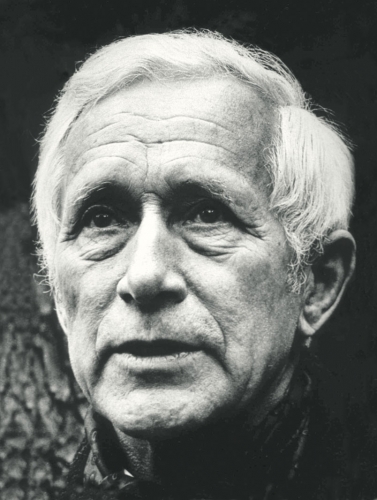

Soldat, voyageur, intellectuel, homme d'action, mystique, la figure d'Ernst Jünger combine tant de nuances contradictoires qui font de lui l'un des hommes les plus intéressants de la littérature du 20ème siècle.

Dès son plus jeune âge, il a ressenti en lui un rejet de la vie bourgeoise, choisissant la voie de l'action, ce qui l'a conduit à s'engager dans la Légion étrangère, puis à faire son baptême du feu pendant la Première Guerre mondiale, une expérience qu'il a retranscrite dans des œuvres telles que Orages d'acier.

Cependant, des auteurs tels que José Luis Ontiveros et Armin Mohler ont parlé de sa facette de penseur, de guerrier et d'anarque, cependant, une facette presque totalement ignorée, à mon avis, est sa facette de psychonaute.

Le terme psychonaute signifie étymologiquement "navigateur de l'âme" et s'applique aux personnes qui, grâce à certaines drogues, peuvent entrer dans un état de perception où elles peuvent accéder à une gnose ou entrevoir les mystères de l'Univers dans lequel nous vivons. Il convient de préciser que le terme ne définit pas seulement un consommateur d'hallucinogènes, mais que ces états peuvent également être atteints par la solitude ou la méditation.

Avant de poursuivre, il convient de préciser que ce texte, ici, ne vise pas une apologie de la consommation de drogues ; la manière irresponsable dont la civilisation occidentale utilise les drogues comme moyen de "s'amuser" est une parodie de l'utilisation des drogues chez les Amérindiens et les sages orientaux. Jünger lui-même, dans ses Approches, affirme que la possession de drogues crée des formes d'esclavage et de servitude démoniaque dans lesquelles aucun geôlier n'est nécessaire et compare les trafiquants de drogues qui partagent gratuitement leur marchandise avec des adolescents à une version maléfique du joueur de flûte de Hamelin.

Cela montre clairement que, bien que Jünger ait été un consommateur de LSD et d'autres substances, il ne les utilisait pas pour "passer un bon moment", mais pour en ressentir les effets et les étudier en profondeur.

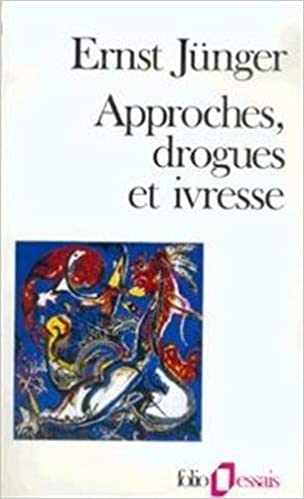

Dans son ouvrage Approches, drogues et ivresse, Junger se penche sur ses expériences avec différents types de drogues telles que le LSD, l'opium, la cocaïne, ainsi que sur les effets de l'ivresse tout en nous parlant des auteurs qui l'ont précédé sur cette voie tels que Poe, Baudelaire et Quincey et de la fascination que les stupéfiants ont exercée sur l'humanité. L'auteur écrit : Depuis les temps primordiaux, les chamans et les devins, les magiciens et les mystagogues connaissent l'étroite relation entre l'ivresse et l'extase. C'est pourquoi les drogues ont toujours joué un rôle dans leurs consécrations, initiations et mystères. C'est un véhicule d'ouverture parmi d'autres : comme la méditation, le jeûne, la danse, la musique, la contemplation égocentrique d'œuvres d'art ou d'émotions violentes. Son rôle ne doit donc pas être surestimé. En outre, elle ouvre également les portes sombres ; Hassan Ibn Al Sabbah avec ses assassins nous offre son exemple".

Dans son ouvrage Approches, drogues et ivresse, Junger se penche sur ses expériences avec différents types de drogues telles que le LSD, l'opium, la cocaïne, ainsi que sur les effets de l'ivresse tout en nous parlant des auteurs qui l'ont précédé sur cette voie tels que Poe, Baudelaire et Quincey et de la fascination que les stupéfiants ont exercée sur l'humanité. L'auteur écrit : Depuis les temps primordiaux, les chamans et les devins, les magiciens et les mystagogues connaissent l'étroite relation entre l'ivresse et l'extase. C'est pourquoi les drogues ont toujours joué un rôle dans leurs consécrations, initiations et mystères. C'est un véhicule d'ouverture parmi d'autres : comme la méditation, le jeûne, la danse, la musique, la contemplation égocentrique d'œuvres d'art ou d'émotions violentes. Son rôle ne doit donc pas être surestimé. En outre, elle ouvre également les portes sombres ; Hassan Ibn Al Sabbah avec ses assassins nous offre son exemple".

Dans ces mots, nous voyons comment Jünger donne à ces drogues un rôle de clés pour ce que Blake définirait comme les portes de la perception et comment diverses cultures anciennes les ont utilisées comme moyen de contacter leurs dieux et leurs esprits.

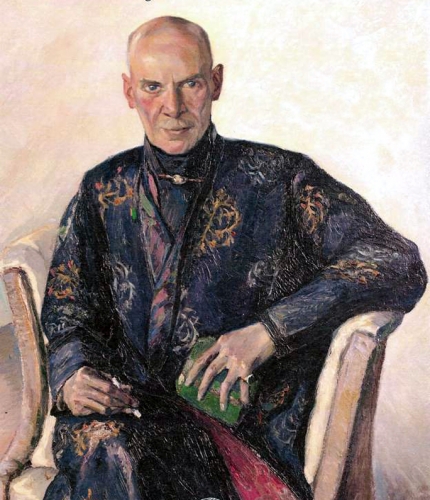

Tout au long de son ouvrage Approches, l'auteur fait l'expérience de ces états altérés, décrivant ses moments et les comparant à des expériences similaires vécues par d'autres auteurs. Ainsi, dans un chapitre, Jünger raconte ses expériences avec l'opium après son séjour dans la Première Guerre mondiale et fait référence à l'écrivain britannique Thomas de Quincey (illustration), avec lequel il établit des comparaisons dans ses expériences avec l'opium.

Après la défaite allemande, l'auteur raconte son retour chez lui, épuisé et blessé, et dans son introduction à la consommation d'opium, il nous montre l'état de l'Europe après la guerre.

Pendant la République de Weimar, le peuple allemand s'est adonné au nihilisme, à la toxicomanie, aux bordels, au matérialisme et à l'hédonisme. Une situation similaire s'est produite après la Seconde Guerre mondiale, qui a tué tout vitalisme et tout romantisme, laissant un vide que la jeunesse a tenté de combler avec les drogues, la "révolution hippie" et le sexe libre.

Jünger n'était pas un décadent comme on pourrait le penser, mais un explorateur de ces états de conscience altérés. Pendant cette décadence de l'Allemagne, l'auteur faisait partie du mouvement dit de la "Révolution conservatrice", né pour contrer le libéralisme et le marxisme.

Son penchant pour l'opium durera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, quand il occupait un poste militaire dans la France de Vichy où il fréquentait les salons littéraires avec leurs fumeurs d'opium, rencontrant des artistes et des intellectuels tels que Jean Cocteau, Pablo Picasso et Henri de Montherlant.

La frontière est mince entre un décadent et un psychonaute, tout comme entre un toxicomane et un chaman indien, pour ne citer que ces exemples-là. L'exploration du cosmos par les drogues, l'atteinte de ces états altérés comme un but supérieur et non comme une fuite éphémère hors de la réalité. Jünger se situait quelque part entre les deux, entre un homme en quête d'évasion et un explorateur de la psyché, subissant une métamorphose qui le fit passé de l'escapiste potentiel au chaman contemporain.

LSD et autres hallucinogènes

En 1945, Jünger se lie d'amitié avec Albert Hoffman (photo, ci-dessous), le créateur du LSD, alors qu'ils avaient correspondu quelques années auparavant en raison de l'admiration que vouait Hoffman au travail de l'auteur. Jünger s'est intéressé à la relation pouvant exister entre la nouvelle drogue et la création artistique. À cette époque, l'auteur travaillait sur son roman dystopique Heliopolis, dont le protagoniste Antonio Peri est un expérimentateur de drogues que l'on pourrait qualifier de psychonaute littéraire.

Au printemps 1951, Jünger, avec Hoffman et le pharmacologue Heribert Konzett, a réalisé une expérience en prenant une petite dose de LSD qui, bien qu'elle n'ait pas eu les effets désirés, a ouvert à notre auteur les portes de la perception mystique.

"Ce n'est pas plus qu'un chat domestique comparé au vrai tigre, à la mescaline, ou tout au plus à un léopard", a affirmé Jünger après cette première expérience. Bien que cela ne soit pas suffisant, à d'autres moments, Jünger a réussi à franchir ces portes de la perception. Son initiation au LSD a eu lieu au moment où Huxley avait écrit le livre The Doors of Perception dans lequel il raconte l'utilisation du LSD à des fins mystiques.

Jünger a ensuite expérimenté les effets du peyotl, à base de champignons hallucinogènes, lors de son voyage au Mexique dans le cadre de son exploration du royaume des rêves.

La culture de la drogue compte de nombreux charlatans tels que Timothy Leary, un agent de la CIA que Hoffman a lui-même accusé de ne vouloir qu'attirer l'attention de la galerie sur sa propre personne, et Carlos Castañeda, soupçonné d'avoir inventé une grande partie de ce qui est exposé dans ses livres et qu'Alejandro Jodorowsky, un autre charlatan, qu'il a accusé d'être un opportuniste. L'intention de Jünger n'est pas de promouvoir une culture de la drogue au niveau des masses, des livres comme Approches ne doivent pas être considérés de cette façon.

Pour Jünger, ces drogues doivent être utilisées avec prudence et retenue, le psychonaute ne peut pas rester tout le temps dans cet espace intérieur, il doit sortir dans le monde sobre, banal et quotidien pour raconter ce qu'il a appris et ce qu'il a vu.

À cet égard, le point de vue de Jünger sur certains hallucinogènes est similaire à celui de l'anthropologue mexicain Fernando Benítez qui, dans son ouvrage En la tierra mágica del peyote, parle de l'utilisation cérémonielle du peyotl chez les Indiens Huichol dans le cadre d'un pèlerinage religieux annuel. Benítez établit une comparaison entre l'utilisation du peyotl par les Huichols pour des motifs sacrés et l'utilisation du LSD dans la civilisation occidentale, dépourvue de toute voie mystique et utilisée dans le but d'améliorer l'amusement et l'expérience sexuelle.

Pour Jünger, l'utilisation du LSD nous offre une possibilité de connaissance de soi, d'apprentissage de notre relation au soi et au monde dans lequel nous vivons. En ce sens, l'utilisation du LSD et d'autres hallucinogènes conduit à ces portes de la perception, à condition qu'ils soient utilisés avec parcimonie et à des fins dépassant le divertissement banal.

Ivresse

Jünger écrit : "le buveur ivre est souvent considéré avec bienveillance comme l'ennemi de l'ennui et du découragement. Un messager de Dionysos fait irruption pour ouvrir la porte du monde carnavalesque. Elle a même un effet contagieux sur les personnes sobres".

Jünger raconte dans Approches ses expériences avec le vin et la bière, depuis sa jeunesse jusqu'à ses expériences dans l'armée. Pour l'auteur, l'ivresse est une clé qui ouvre les portes de la perception, grâce à laquelle nous pouvons accéder ou voir la réalité d'une manière différente. Jünger raconte comment le vin et la bière ont fait partie de la culture européenne en tant que boissons sacrées.

Les peuples germaniques et leur relation à l'ivresse sont visibles dans la boisson mythique qu'est l'hydromel bu par les guerriers tombés au Valhalla, les banquets et les rituels sacrés tels que le Blot où la bière était consacrée pour leurs rituels. Wotan est un buveur d'hydromel modéré tandis que son fils Thor est un gros buveur, ce que raconte Jünger en montrant le caractère sacré de l'ivresse chez les Allemands.

Dans l'ivresse, la figure de Dionysos, le dieu grec du vin, est essentielle. Elle représente son pouvoir toxique, ses influences sociales et bénéfiques, et révèle les traits clairs et sombres de l'ivrogne. Dionysos est le libérateur, celui qui fait tomber les masques révélant les aspects sombres de la personnalité du buveur. Tout au long d'Approches, Jünger le mentionne souvent.

Mais Dionysos n'est pas seulement le dieu du vin, mais aussi du théâtre, de la joie de vivre, de l'extase, de la folie, des instincts sains et sombres de l'homme. Jünger était un homme dionysiaque, un homme qui a goûté aux excès de l'ivresse mais qui était aussi animé par le désir de vivre, de se battre.

Pour Jünger, la guerre est une expérience intérieure telle qu'il la définira dans Orages d'acier, ce coup porté au matérialisme et au conformisme de la paix bourgeoise, une notion dionysiaque qui rompt avec un ordre établi pour provoquer une régénération. Sans chaos, il ne peut y avoir d'ordre et vice versa. Jünger, Marinetti et D'Annunzio ont tous parlé de la guerre comme d'un fait indiscutable de l'histoire tout en considérant la paix comme une utopie.

Dionysos est le dieu des pulsions violentes, il est le chaos et l'ivresse apporte ce sentiment de rupture avec le monde et d'entrée dans un monde différent. Sur ce terrain, Dionysos est un dieu dangereux et à ne pas prendre à la légère, l'ivresse peut ouvrir les portes de la perception mais aussi détruire celui qui la porte en lui.

Dans l'ivresse, on peut percevoir les choses d'une manière différente de celle de la sobriété, mais cela peut aussi conduire à des moments de violence irrationnelle, réveillant les instincts les plus sombres du porteur et provoquant tout, des situations embarrassantes aux tragédies.

La venue de Dionysos et les effets de l'ivresse sur les individus et les peuples entraînent ce que Jünger définirait comme un Grand Passage (Übergang).

Que signifie "Grand Passage" ?

Jünger fait la distinction entre le Grand Passage et le Petit Passage, le premier étant une sortie de l'espace historique, un saut par-dessus le mur du temps ou une approche extrême. Les éphémérides historiques sont elles-mêmes de petits passages, tandis que la naissance et la mort d'une personne seraient un Grand Passage.

Un exemple donné par l'auteur d'un Grand Passage serait la musique de Wagner, l'opéra wagnérien est venu briser les schémas musicaux de son époque, pour créer une œuvre au-delà de l'histoire, les Grands Passages sont liés à la destruction des formes, les masses d'énergie qu'ils emmagasinent déclenchent choc et violence.

Ainsi, les deux guerres mondiales seraient des Grands Passages de l'histoire et Jünger fut le témoin des deux.

C'est là que l'ivresse prend son rôle, non seulement une simple ivresse due à l'alcool mais une ivresse pour la guerre, pour l'art, un excès de vie qui change constamment l'histoire.

Nous pouvons alors définir l'ivresse dans ce cadre comme étant le chaos, le changement constant et dionysiaque, par opposition à la sobriété du type passif, ordonné et apollinien. L'un est un destructeur de mondes et l'autre est la préservation d'un statut, tous deux complémentaires. Il ne peut y avoir de nouveau monde sans détruire l'ancien, tout comme il ne peut y avoir de chaos perpétuel. La sobriété a besoin de l'ivresse et vice versa comme une dualité de l'Univers.

Conclusion

Blake a dit dans ses Proverbes sur l'enfer que le chemin de l'excès mène au Palais de la sagesse. Comme nous l'avons vu, Jünger et les psychonautes ont parcouru ce chemin, certains ont survécu, d'autres sont morts jeunes et d'autres encore ont sombré dans la folie.

La leçon d'Approches, à la fin, est de fouler le chemin de l'excès, d'atteindre la sagesse et de vivre avec modération. Jünger a appris, après ses excès, à avoir de la retenue, à être capable de contrôler ses impulsions et à ne pas sombrer dans le vice.

Finalement, après avoir expérimenté tous ces excès, Jünger a choisi la voie de la sobriété, de la maîtrise de soi, il a eu ses excès dans sa jeunesse afin d'atteindre la vieillesse en homme sage. Ainsi, la jeunesse est faite pour les excès, pour apprendre et faire des erreurs, et la vieillesse est faite pour la sagesse et la contemplation.

Si un homme n'a jamais foulé le chemin de l'excès, comment peut-il voir la sagesse ? Il est nécessaire de traverser l'enfer pour aboutir au paradis, tout comme Dante dans sa Divine Comédie. Jünger a vécu jusqu'à l'âge avancé de 103 ans, a écrit de nombreux mémoires, romans et essais tout en regardant passer sous ses yeux l'ensemble du vingtième siècle, voyant se dérouler les petits et les grands passages, les captant dans ses livres.

Un homme qui a cherché la guerre et a survécu, qui a voyagé à la recherche de cette sagesse éternelle et a eu une vie des plus intéressantes.

Cette ivresse de vivre finalement, c'est ce qu'il a gardé tout au long de son existence dans ce monde, ce désir de savoir, d'expérimenter et d'écrire. Dans les drogues, on peut trouver ce chemin vers la sagesse, mais la modération et la préparation mentale sont indispensables pour ne pas vivre une expérience banale. Jünger l'a vécu et a vécu pour pouvoir raconter ce qu'il a découvert.

Notre monde moderne et technicisé manque d'une ivresse de vivre, de sortir des schémas, de quitter l'apathie et de marcher sur le chemin de la connaissance de soi et de la sagesse, nous péchons par trop de sobriété et nous écartons l'idée d'aventure.

La leçon de toute l'œuvre d'Ernst Jünger est l'ivresse de la vie, de quitter la vie bourgeoise et de pouvoir être aventureux, être un connaisseur, commettre des excès et chercher la voie de l'action dans ce monde étouffant et conformiste.

Avril 2016

Bibliographie:

1) Junger, Ernst, Approches, drogues et ivresse (1978). Enrique Ocaña (trans.) Tusquets. Barcelone (2000).

2) Auteur inconnu "Ernst Junger" (S.F) Cannabis Magazine [En ligne] Récupéré sur http://www.cannabismagazine.es/digital/ernst-juenger

3) Publié à l'origine dans l'anthologie Jünger : After War and Peace, quatrième volume de la collection Pensamientos y perspectivas de Editorial Eas https://editorialeas.com/producto/junger-tras-la-guerra-y-la-paz/.

21:55 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : allemagne, ernst jünger, philosophie, drogues, lsd, révolution conservatrice, lettres, littérature, littérature allemande, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 26 août 2022

Ernst Jünger et la technique

Ernst Jünger et la technique

"Ernst Jünger. Le visage de la technique" de Michele Iozzino analyse les réflexions de l'écrivain allemand sur les dynamiques qui sont en train de changer l'humanité

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/105696-ernst-junger-e-la-tecnica/

Ernst Jünger était, pour reprendre une expression que Giuseppe Prezzolini a inventée pour lui-même, un "fils du siècle", un fils du vingtième siècle. Il l'était, non seulement en termes d'âge, mais aussi en tant que sismographe attentif des bouleversements existentiels et spirituels de l'homme européen au siècle dernier. En particulier, son iter théorique complexe est profondément marqué par l'exégèse de la technologie. C'est un jeune universitaire, Michele Iozzino, qui le rappelle, avec un texte organique et persuasif, dans le volume Ernst Jünger. Il volto della tecnica, récemment mis en librairie grâce à la maison Altaforte Edizioni (pour toute commande : info@altafortedizioni.it, pp. 195, euro 15,00). Le livre est agrémenté de la préface de Luca Siniscalco, non seulement un exégète des textes jüngeriens, mais aussi un connaisseur attentif de la pensée allemande du vingtième siècle.

Il va sans dire que le penseur a eu sa première rencontre avec la technologie moderne dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les pages dramatiques et passionnantes de ses journaux de guerre en témoignent admirablement. Le thème de la mobilisation totale, caractéristique des modernes, a été pleinement saisi et présenté par Jünger dans Der Arbeiter, en 1932. Depuis lors, ce thème est réapparu plus d'une fois, dans les phases ultérieures de la production littéraire de cet Allemand hors du commun. Siniscalco note que l'intention d'Iozzino est de présenter "un recueil utile et complet des premières thèses de Jünger [...] en dialogue avec la phase plus mature de sa pensée et sa théorie de la subjectivité" (p. 10). L'auteur fait ressortir, dans ces pages, tant le moment déconstructif des thèses du penseur analysé que leur pars construens. En bref, chez le Travailleur, l'esprit de la technique se forge une seconde nature, qui lui permet de contrôler tous les aspects de l'appareil technique. Pour cette raison, la tâche primordiale de ce sujet de l'histoire est de "façonner" le monde. Son trait constitutif, la "magie" démiurgique.

Le long du parcours jüngerien, le Travailleur donnera naissance à d'autres "figures", modifications profondes de cette première incarnation d'une nouvelle typologie humaine, toujours, selon Iozzino, en continuité avec elle. Deux d'entre eux sont d'une importance absolue: le Rebelle, celui qui se retire dans les forêts, et l'Anarque, capable de pratiquer, face à l'irruption du pouvoir technique soutenu par l'appareil de l'État Léviathan, un apolitisme métaphysique en vertu de la liberté que garde et maintient son "cœur aventureux". Ces trois "figures" sont, de différentes manières, ancrées dans la dimension de l'élémentaire. Le primordial rend les références anthropologiques de l'écrivain totalement étrangères à l'individu de la société bourgeoise. Cet individu-là a fait taire en lui la voix de la physis, des puissances qui l'habitent. Son temps est une linéarité progressive, oublieuse du "destin stellaire", à la recherche duquel se déplacent les trois "figures" évoquées, qui ne peut être fondé que sur une récursivité cyclique. Le même, rappelle Siniscalco, que Jünger a vécu sur sa propre personne lorsqu'à Kuala Lampur, il a assisté, pour la deuxième fois de sa vie, au passage de la comète de Halley. Une temporalité qui préfigure un possible Nouveau Départ, sous le signe du mythe et de l'astrologie traditionnelle, à laquelle Jünger fait allusion de manière exemplaire dans les pages de Au mur du temps.

Après tout, comme le montre l'ensemble de sa production, l'Allemand voulait montrer à l'homme contemporain une issue au désastre de la modernité et le ramener à la dimension cosmique. L'expérience de la revue Antaios, visant à reproposer aux hommes la loyauté ancestrale à la Terre, doit également être lue dans ce sens. Seule la rencontre avec l'élémentaire est capable de faire ressortir en l'homme la dimension profonde, le Soi, le lien holistique avec le Tout. Chez l'Arbeiter, cette rencontre est induite par la mobilisation: la puissance de l'Implant, si elle est contrôlée par un type humain ouvert à la "transcendance immanente", à la destructivité nihiliste montrée sur les champs de bataille, peut se transformer en force plastique, en ouverture à la "forme": "étant donné que ce qui manque aujourd'hui "c'est précisément la forme" [...] c'est cette vraie grandeur qui ne s'obtient pas par l'effort, ni par la volonté de puissance" (p. 14). Cet aspect sera également propre au Rebelle et à l'Anarque, qui tenteront d'affirmer l'être dans le devenir.

Les trois figures jüngeriennes sont des compossibles, qui peuvent se manifester sous l'impulsion de tendances spirituelles données ou de différentes contingences historiques. Iozzino s'attarde, en développant une riche exégèse, sur le texte Maxima-minima, dans lequel le penseur affronte, trente ans plus tard, les thèses du Travailleur, en constatant comment son essence est réductible à la recherche d' "une autre puissance" (p. 15). Une puissance capable de réconcilier Prométhée avec Orphée, afin de limiter les excès d'imposition du premier envers le réel. À ce moment de l'histoire, il fallait trouver, dans la catastrophe apocalyptique conjuguée à l'utilisation prométhéenne de la technologie, une "force ordonnatrice" capable d'accorder les hommes et l'origine. Aujourd'hui, cette question a pris le trait de l'inéluctabilité. La technique a une nature ambiguë, d'une part elle se réfère à l'Indistinct, d'autre part elle peut conduire à l'Ineffable du Néo-Platonisme.

Il nous semble qu'une continuité entre les figures et les phases de l'écrivain, comme le note l'auteur, est évidente, par contre entre l'Arbeiter, le Rebelle et l'Anarque il y a aussi une différence substantielle. Les deuxième et troisième figures ont dilué, dans une sorte de philosophie de la conscience, la volonté d'action historico-politique qui a émergé des pages de l'Arbeiter. Cela s'est produit parce que la référence jüngerienne, plutôt que sur la "transcendance immanente", profitait maintenant d'une position "religieuse". Evola l'avait bien compris et, pour cette raison, il appréciait surtout le premier Jünger.

Giovanni Sessa

20:49 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, littérature allemande, philosophie, lettres allemandes, lettres, littérature |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 17 juillet 2022

Frédéric Schiller et le déclin qualitatif de la civilisation en Occident

Frédéric Schiller et le déclin qualitatif de la civilisation en Occident

Nicolas Bonnal

Un génie visionnaire apparait en Allemagne au moment de la révolution française et de l'étrange épopée napoléonienne ; il y a tous les poètes, tous les philosophes et toutes ces visions des Grecs et du déclin occidental : pensez à Hölderlin, Hegel, Novalis, à Humboldt, à une dizaine d’autres. Une génération miraculeuse : car, après, Nietzsche et Heidegger seront bien seuls, sinon en tant que philosophes du moins en tant qu’Allemands. La grandeur allemande fut d’avoir perçu avant les héritiers aristocratiques français (Tocqueville, Chateaubriand, Musset même) la chute de notre civilisation devenue trop technique et administrée: il lui aurait fallu retomber à l’état naturel ou remanger de l’arbre de connaissance (wieder von dem Baum der Erkenntnis essen), comme dit Kleist dans son texte sublime sur le théâtre des marionnettes qui annonce notre bouffon transhumanisme. Et le sibyllin Hölderlin pleure lui « les dieux qui sont peut-être passés dans un autre monde. »

J’ai évoqué il y a peu les textes où Goethe, surtout dans ses entretiens avec Eckermann, évoque le déclin de la force vitale chez nos hommes occidentaux devenus modernes. Je rappelle deux brefs extraits pour rafraîchir la mémoire à mes lecteurs les plus attentifs.

Le premier sur les unités administratives et économiques :

« …si l'on croit que l'unité de l'Allemagne consiste à en faire un seul énorme empire avec une seule grande capitale, si l'on pense que l'existence de cette grande capitale contribue au bien-être de la masse du peuple et au développement des grands talents, on est dans l'erreur. »

Le deuxième sur le déclin de la poésie vitale :

« Et puis la vie elle-même, pendant ces misérables derniers siècles, qu'est-elle devenue ? Quel affaiblissement, quelle débilité, où voyons-nous une nature originale, sans déguisement ? Où est l'homme assez énergique pour être vrai et pour se montrer ce qu'il est ? Cela réagit sur les poètes ; il faut aujourd'hui qu'ils trouvent tout en eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent plus rien trouver autour d'eux. »

Mais une génération avant, le jeune Schiller (il a trente-cinq ans) évoque les difficiles contradictions et le cul-de-sac de la modernité advenue. Et cela donne dans sa sixième et dans sa dixième lettre sur l’éducation esthétique de l’homme (remercions encore le site québécois classiques.uqac.ca) plusieurs réflexions solides, rédigées dans un allemand étincelant qui ne perd pas tant que ça à être traduit.

On le dira d’abord dans l’allemand romanisé de Schiller (à prononcer comme Horst Frank dans les Tontons flingueurs...)

…die Schönheit nur auf den Untergang heroischer Tugenden ihre Herrschaft gründet.

…la beauté ne fonde sa domination que sur la disparition de vertus héroïques.

Pour Schiller la « civilisation » coûte cher. La civilisation est comme une blessure. Et ça donne :

« Ce fut la civilisation elle-même qui infligea cette blessure à l’humanité moderne. Dès que d’un côté une séparation plus stricte des sciences, et de l’autre une division plus rigoureuse des classes sociales et des tâches furent rendues nécessaires, la première par l’expérience accrue et la pensée devenue plus précise, la seconde par le mécanisme plus compliqué des États, le faisceau intérieur de la nature humaine se dissocia lui aussi et une lutte funeste divisa l’harmonie de ses forces. L’entendement intuitif et l’entendement spéculatif se confinèrent hostilement dans leurs domaines respectifs, dont ils se mirent à surveiller les frontières avec méfiance et jalousie ; en limitant son activité à une certaine sphère, on s’est donné un maître intérieur qui assez souvent finit par étouffer les autres virtualités. »

Nietzsche se moquera dans le Zarathoustra du spécialiste du cerveau de la sangsue. Mais restons sur Schiller. La faculté d’abstraction des modernes va les détruire :

« Tandis que sur un point l’imagination luxuriante dévaste les plantations laborieusement cultivées par l’entendement, sur un autre la faculté d’abstraction dévore le feu auquel le cœur aurait dû se réchauffer et la fantaisie s’allumer. »

Nous sommes nous euphorisés jusqu’à l’obscénité, par l’illusion et le simulacre technologique. Mais Schiller s’obstine : tout devient/deviendra mécanisme.

« Ce bouleversement que l’artifice de la civilisation et la science commencèrent à produire dans l’homme intérieur, le nouvel esprit des gouvernements le rendit complet et universel. Il ne fallait certes pas attendre que l’organisation simple des premières républiques survécût à la simplicité des mœurs et des conditions primitives ; mais au lieu de s’élever à une vie organique supérieure, elle se dégrada jusqu’à n’être plus qu’un mécanisme vulgaire et grossier. »

Comparaison avec les Grecs :

« Les États grecs, où, comme dans un organisme de l’espèce des polypes, chaque individu jouissait d’une vie indépendante mais était cependant capable, en cas de nécessité, de s’élever à l’Idée de la collectivité, firent place à un ingénieux agencement d’horloge dans lequel une vie mécanique est créée par un assemblage de pièces innombrables mais inertes. Une rupture se produisit alors entre l’État et l’Église, entre les lois et les mœurs ; il y eut séparation entre la jouissance et le travail, entre le moyen et la fin, entre l’effort et la récompense. »

Vision de l’homme moderne, règne de la quantité proche de Guénon, quand le philosophe sera remplacé par le prof de philo à l’allemande (de Kant à Husserl) ou à la française (après Nuremberg) :

« L’homme qui n’est plus lié par son activité professionnelle qu’à un petit fragment isolé du Tout ne se donne qu’une formation fragmentaire ; n’ayant éternellement dans l’oreille que le bruit monotone de la roue qu’il fait tourner, il ne développe jamais l’harmonie de son être, et au lieu d’imprimer à sa nature la marque de l’humanité, il n’est plus qu’un reflet de sa profession, de sa science. »

Conséquence regrettable :

« Mais même la mince participation fragmentaire par laquelle les membres isolés de l’État sont encore rattachés au Tout, ne dépend pas de formes qu’ils se donnent en toute indépendance (car comment pourrait-on confier à leur liberté un mécanisme si artificiel et si sensible ?) ; elle leur est prescrite avec une rigueur méticuleuse par un règlement qui paralyse leur faculté de libre discernement. La lettre morte remplace l’intelligence vivante, et une mémoire exercée guide plus sûrement que le génie et le sentiment. »

On répète cette dernière phrase en allemand :

« Der tote Buchstabe vertritt den lebendigen Verstand, und ein geübtes Gedächtnis leitet sicherer als Genie und Empfindung.“

Dans la dixième lettre Schiller évoque le déclin de la civilisation liée à l’esthétisme. Ici aussi on pense à Nietzsche et surtout au si incompris (et germanique) Rousseau :

« …à presque toutes les époques de l’histoire où les arts sont florissants et où le goût exerce son empire, l’humanité se montre affaissée ; inversement on ne petit pas citer l’exemple d’un seul peuple chez qui un degré élevé et une grande universalité de culture aillent de pair avec la liberté politique et la vertu civique, chez qui des mœurs belles s’allient à des mœurs bonnes et l’affinement de la conduite à la vérité de celle-ci. »

La culture comme arme de destruction massive ? Schiller – qui est aussi historien, voyez sa belle Guerre de Trente ans, première guerre mondiale en Europe moderne) multiplie les exemples italiens, romains, grecs, et aussi arabes :

« Aux temps où Athènes et Sparte maintinrent leur indépendance et où le respect des lois était la base de leur constitution, le goût manquait encore de maturité, l’art était encore dans son enfance et la beauté était loin de régner sur les âmes. Sans doute la poésie avait-elle déjà pris un essor grandiose, mais seulement sur les ailes du génie dont nous savons qu’il est tout proche de la sauvagerie et qu’il est une lumière qui brille volontiers dans les ténèbres ; il témoigne donc contre le goût de son époque plutôt qu’en faveur de celui-ci. Lorsqu’au temps de Périclès et d’Alexandre vint l’âge d’or des arts et que le goût étendit sa domination, on ne trouve plus la force et la liberté de la Grèce : l’éloquence faussa la vérité ; on fut offensé par la sagesse dans la bouche d’un Socrate et par la vertu dans la vie d’un Phocion. »

Après le modèle grec, Schiller évoque les autres exemples :

« Il fallut, nous le savons, que les Romains eussent épuisé leur force dans les guerres civiles et que, énervés par l’opulence de l’Orient, ils fussent courbés sous le joug d’un souverain heureux, pour que nous voyions l’art grec triompher de la rigidité de leur caractère. De même l’aube de la culture ne se leva pour les Arabes que lorsque l’énergie de leur esprit guerrier se fut amollie sous le sceptre des Abbassides. Dans l’Italie moderne les Beaux-Arts ne se manifestèrent que lorsque l’imposante Ligue des Lombards se fut dissociée, que Florence se fut soumise aux Médicis et que l’esprit d’indépendance eut dans toutes ces villes pleines de vaillance fait place à un abandon sans gloire. Il est presque superflu de rappeler encore l’exemple des nations modernes chez qui l’affinement devint plus grand dans la mesure où leur indépendance prit fin. Sur quelque partie du monde passé que nous dirigions nos regards, nous constatons toujours que le goût et la liberté se fuient l’un l’autre et que la beauté ne fonde sa domination que sur la disparition de vertus héroïques. »

Sa triste conclusion :

« Et pourtant cette énergie du caractère, dont l’abandon est le prix habituel de la culture esthétique, constitue justement le ressort le plus efficace de toute grandeur et de toute excellence humaines, et son absence ne peut être remplacée par aucun autre avantage, aussi considérable qu’il soit. »

Le constat étant pire encore deux siècles après, on négligera ici l'optimiste solution de Schiller…

Sources:

Frédéric Schiller - Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, sixième et dixième lettres, classiques.uqac.ca

Kleist – Notes sur le théâtre des marionnettes

Goethe – Conversations avec Eckermann

Nietzsche – Deuxième considération inactuelle ; Ainsi parlait Zarathoustra

13:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich schiller, lettres allemandes, lettres, littérature, littérature allemande, allemagne, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 16 juillet 2022

Les ciseaux de Jünger, un livre qui arrête le train en marche des faux dieux prométhéens

Les ciseaux de Jünger, un livre qui arrête le train en marche des faux dieux prométhéens

Par Francesco Marotta

Source: https://www.grece-it.com/2022/07/15/la-forbice-di-junger-ferma-il-treno-in-corsa-dei-falsi-dei-di-prometeo/?fbclid=IwAR0dfDlYMPbu-2QTPZCI83Ik201aXbUIrmcPZtTwBKD1fcx4y-5vYyDWD64

Les souvenirs s'effacent et réapparaissent souvent simultanément à la relecture. On ne sait pas pourquoi les lectures qui nous ont le plus impressionnés sont recouvertes de "ce voile fin tissé, en règle générale, par le temps qui passe". C'est le cas de la surprise d'un cadeau inattendu, "Les ciseaux" - Die Schere - d'Ernst Jünger, dans la réédition de Guanda Editore du 17 mars 2022, traduite par Alessandra Iadicicco et avec une stimulante postface de Quirino Principe.

Soudain, le temps semble faire un bond en arrière jusqu'à cette lointaine année 1996, lorsque j'ai lu le livre pour la première fois. Ce qui change, en revanche, c'est toute une perspective : l'imaginaire collectif est complètement bouleversé. Dans ces aphorismes de Jünger, il était facile de reconnaître l'essence d'une vision horizontale des choses. Le génie de Heidelberg les avait écrites à l'âge avancé de quatre-vingt-quinze ans à la fin des années 1980 et, dans cette nouvelle publication, plusieurs années après la publication de la première édition en Italie, il est encore plus facile de discerner toutes leurs gradations.

Quirino Principe met très bien en évidence le "Jünger attentif à la cosmologie cyclique de cette fin de siècle" et encore mieux lorsqu'il souligne ce qui pour Paolo Isotta aurait certainement pu être un tabou : "Le regard tardif de Jünger n'est pas chrétien". Il crée l'angle d'observation entre le païen Hölderlin et l'antichrétien Nietzsche, entre la gnose et l'Umwertung aller Werte - entre la gnose et la transvaluation de toutes les valeurs -, exigeant avec le plus grand respect des confirmations illustres et décoratives dans le panthéisme sceptique de Goethe et sa religio esthétique". Cependant, cette interminable recherche subtile (disquisizione) d'années sur le premier Jünger "païen" et le dernier Jünger, quelque part entre le polythéiste et le chrétien, laisse du temps au temps.

La prouesse de Jünger ne se comprend pas par la simple identification du finalisme chrétien, qui est maintenant clair pour tous. C'est plutôt dans le moment où il a pu traverser le temps d'une époque à l'autre, faire l'expérience de la véhémence née de la fin de la modernité, pénétrer les bruyères complexes du postmodernisme : sachant pertinemment que "le temps avancé sous l'influence de la fumée est volé aux dieux". La fumée dans les yeux de ceux qui refusent la rencontre avec eux-mêmes et sont habitués aux sauts temporels, suivant un procéduralisme grossier où "en principe il n'y a rien de prodigieux" mais une grande partie du drame de Faust. À cet égard, si l'on veut faire une comparaison, on pense au décor du train en fuite dans Snowpiercer, le film du réalisateur et scénographe sud-coréen Bong Joon-ho.

Qui, en 2013, a eu l'heureuse intuition de verser dans ce train brise-glace traversant le globe, une intrigue en partie seulement surréaliste, miroir de certaines prérogatives inavouables de la société actuelle. Attention à ne pas risquer une comparaison avec "Les ciseaux" de Jünger et avec le passage de l'observateur et du voyant au Selbstdenker, celui qui est un libre penseur et qui est capable de "penser par lui-même", le destin du Nostro était déjà accompli depuis longtemps. Cependant, le film rappelle fortement ces wagons de train, où la fiction et le jeu d'acteur pactisent avec la tangibilité pas du tout onirique des faits, où les misérables sont assis à l'arrière et les privilégiés sont en tête du train. La société de la forme capitale, le déploiement de la Technique et de la Science désengagées de l'égide de l'homme, l'annulation du paradigme classique, étaient pour Jünger, et seraient 23 ans plus tard dans la même mesure pour le réalisateur Bong Joon-ho, des notions déjà largement discutées.

Qui, en 2013, a eu l'heureuse intuition de verser dans ce train brise-glace traversant le globe, une intrigue en partie seulement surréaliste, miroir de certaines prérogatives inavouables de la société actuelle. Attention à ne pas risquer une comparaison avec "Les ciseaux" de Jünger et avec le passage de l'observateur et du voyant au Selbstdenker, celui qui est un libre penseur et qui est capable de "penser par lui-même", le destin du Nostro était déjà accompli depuis longtemps. Cependant, le film rappelle fortement ces wagons de train, où la fiction et le jeu d'acteur pactisent avec la tangibilité pas du tout onirique des faits, où les misérables sont assis à l'arrière et les privilégiés sont en tête du train. La société de la forme capitale, le déploiement de la Technique et de la Science désengagées de l'égide de l'homme, l'annulation du paradigme classique, étaient pour Jünger, et seraient 23 ans plus tard dans la même mesure pour le réalisateur Bong Joon-ho, des notions déjà largement discutées.

Mais Jünger avait déjà eu l'intuition de quelque chose en rapport avec la machination, le calcul, une idéologie et sa doctrine, indiquant l'exact opposé de ce qui pourrait lui être opposé. En cela, sa pensée n'est pas si différente de celle de Heidegger. Les questions que nous trouvons dans "La question de la technique", en particulier dans la réponse sur le dévoilement qui régit la technique moderne, étaient les mêmes pour les deux : "Le dévoilement qui régit la technique moderne, cependant, ne se déploie pas dans une pro-duction au sens de ποίησις. Le dévoilement qui prévaut dans la technologie moderne est une pro-vocation (Herausfordern) qui exige de la nature qu'elle fournisse de l'énergie qui peut en tant que telle être extraite (herausgefördert) et accumulée". Une énergie transformée en une autre forme : en un dispositif, une structure de réseau, un mécanisme, un protocole, un appareil et un système, d'un "pouvoir qui n'est ni humain ni non-humain". Ce totalitarisme qui montre le visage du spectacle dans le spectacle de la Technique en politique, remplacé par un appareil administratif et gestionnaire, dont le but ultime est la perpétuation de sa propre domination et de son autosatisfaction.

Le mérite de Bong Joon-ho est de mettre l'accent sur le protagoniste principal, Curtis, qui attend le moment opportun pour reprendre la tête du train, ainsi que toute la communauté des outsiders. Celle de Jünger, en revanche, est d'avoir compris à l'avance combien il est important de rétablir un ordre des choses, contre tout ce qui anéantit, désertifiant la volonté et l'esprit : l'écrasante démesure qui a supplanté la physis en dépassant toutes les limites, pour la raison que "la spirale appartient à l'espace, les ciseaux au temps". Le leitmotiv des "Ciseaux" de Jünger est l'homogénéisation qui n'épargne rien, plus cet étrange surréalisme qui voudrait faire passer le néo-alchimisme du "Progrès" et la nouvelle forme de prométhéisme pour irréversibles, alors que tout nous pousse à penser à une alternative.

En fait, "aujourd'hui, il semble plutôt que le progrès doive être arrêté", même si les gourous dévoués au technomorphisme bizarre disent le contraire. On ne peut que se demander si, "maintenant que les roues tournent à fond" et que le train de Snowpiercer roule à toute vitesse vers le désastre, il est encore possible de l'arrêter. Selon le testament de Curtis, celui que nous devrions tous avoir, le dernier arrêt est proche. Il est clair que pour Jünger, la pensée et l'écriture aidant, l'ensemble des choses ne représentait pas une descente en avant dans un ravin qui assimile une pandémie mondiale à une nouvelle guerre au cœur de l'Europe, sans parler de la restauration d'une mondialisation 2.0. En fin de compte, le fossé temporel entre le philosophe et le cinéaste est large.

Le génie de Heidelberg, contrairement au réalisateur Bong Joon-ho, nous invite à redécouvrir non pas l'âme et/ou le succès qui naît du complexe d'activités industrielles et techniques : le Sud-Coréen n'a pas échappé à l'attrait du gadget productiviste de la cinématographie scintillante. Pour Jünger, en revanche, l'esprit et l'enchantement du monde étaient de première importance, ce qui n'avait rien à voir avec l'abandon d'une Kultur sympathique aux forces vitales de la Terre et du Cosmos, en étroite relation les unes avec les autres. De nos jours, la ruée vers un film de science-fiction, post-apocalyptique, au box-office hollywoodien, importe peu.

Le désir d'oublier ce que signifie être dans le monde et faire partie d'une communauté a fait de l'homme un être voué au calcul, au profit, au seul intérêt de veiller à ses intérêts particuliers. Notre Seigneur connaissait bien les chimères des titans, générateurs de "figures devenues étrangères à la conscience historique", comme les alchimistes modernes, les inquisiteurs, les deamhains gaéliques ; donnons un nom à ces démons qui ont traversé les siècles et toutes les conceptions du "Sacré". Mettez-nous en garde contre la vénération de l'individualisme qui sévit partout, la spectacularisation des médias, le bureaucratisme et le technicisme qui sont descendus en politique : "de ces crétins qui osent se présenter", parce qu'ils sont "d'excellents spécialistes", on ne peut rien attendre de bon.

Une tyrannie du "bien" que Jünger, qui a vécu longtemps, décrit méticuleusement dans "Les ciseaux", obsédé par le désir de battre tous les records possibles. Penser, en outre, à parvenir même à vaincre la mort : une chose qui, pour nos prédécesseurs, était considérée comme inviolable, pour la raison que le temps n'était pas perçu de manière uniforme et linéaire comme il l'est devenu à notre époque. En ce sens, les paragraphes consacrés à la vie et à la mort, à la "technique capable de prolonger considérablement le temps nécessaire pour mourir", à une médecine qui se moque du serment d'Hippocrate, alors que tout autour "le nombre d'accidents mortels" ne cesse d'augmenter, y compris la menace de petites et grandes catastrophes. L'hyperbole descendante d'une société déjà en partie compromise dès 1901, au point d'amener Léon Bloy à écrire sa fameuse "Exégèse des lieux communs", s'indignant de ces rengaines hypocrites et faussement moralisatrices, de ces faux "principes" que l'on exhibe à toute occasion : "La bicyclette et l'automobile sont dépassées, car les principes sont encore plus rapides, et écrasent mieux, de façon plus satisfaisante, plus irrémédiable". Un hymne à la lâcheté conformiste qui ferait pâlir certains des "non-conformistes" d'aujourd'hui, si trompeurs.

On ne peut s'empêcher de se rappeler ce que Guy Mettan, journaliste et historien genevois, a écrit dans son essai "La Tyrannie du Bien. Dictionnaire de la pensée (in)correcte" : "la recherche effrénée de la vertu est devenue une obsession universelle qui ne se limite pas aux cercles d'éveil et aux ONG moralistes". Après tout, elle est pratiquée dans ces salles de conseil feutrées, dans les bureaux à aire ouverte des managers, dans les antichambres inclusives des ministères, dans les salles de classe aseptisées des universités et sur les réseaux sociaux. Des lieux où la tyrannie du "Bien" décide, administre, gère, planifie et assiste : légiférer, confiner, condamner les idées non conformes, souvent bombarder et tuer. Du faux mythe de l'Empire, le "Bien" montre son visage, celui d'une des tyrannies les plus pernicieuses de l'histoire humaine.

La métaphore des "Ciseaux" conduit le lecteur vers la fin d'une société, en montrant tous ses dysfonctionnements. La forme chaotique, dédiée au catastrophisme qui ne contemple pas les autres êtres, les différences qui existent et les relations qui existent entre eux, croyant qu'il suffit d'universaliser ce qui convient grâce à la domination de la rationalité. Pointer du doigt quiconque ne pense pas de cette façon, comme un primate en voie de disparition, tendant à résoudre les problèmes depuis l'intérieur d'une bulle autoréférentielle, totalement incontrôlable et aléatoire, éloignant la vérité et la réalité. Ce qui en fait une exception, un mystère. Et c'est Jünger lui-même qui nous ouvre la voie, en traçant le seul chemin à suivre, qui est de combattre et de gagner la bataille des idées, contre l'indistinction et l'atomisation de nos peuples.

Ernst Jünger, La forbice, traduction par Alessandra Iadiccicco, postface par Quirino Principe, Gaunda Editore, 17/03/2022, pp. 204, euro 18.00.

18:37 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, livre, littérature, littérature allemande, allemagne, lettres, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 11 mai 2022

Günter Maschke: un hommage à Ernst Jünger, l'anarque, le sylvestre, l'esthète de l'horreur

Günter Maschke: un hommage à Ernst Jünger, l'anarque, le sylvestre, l'esthète de l'horreur

par Günter Maschke

Source: https://wir-selbst.com/2022/05/07/gun/

Le discours suivant a été écrit en 1982 à l'occasion de la remise du prix Goethe à Hilmar Hoffmann, un fonctionnaire de premier plan de la ville de Francfort-sur-le-Main, qui se consacrait à la culture et avait approuvé l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger et s'était ensuite vu confronté à de vives critiques de la part de ses amis au sein de son parti. Les chances, minimes dès le départ, que ce discours soit prononcé n'ont pas pu être exploitées. Si le ghost-writer de l'époque, Günter Maschke, l'avait prononcé de sa propre initiative, il aurait sans doute été plus clair en bien des points et aurait moins cherché à susciter la compréhension. Le lecteur d'aujourd'hui doit donc garder à l'esprit les circonstances ainsi que la vieille phrase de Georg Lukacs : "Un discours n'est pas une écriture". Cet hommage à Ernst Jünger a été publié pour la première fois sous la plume de Günter Maschke dans la très recommandable revue Etappe - Magazin für drakonisches Denken.

Günter Maschke

(* 15 janvier 1943 à Erfurt ; † 7 février 2022 à Francfort-sur-le-Main)

***

En décernant le prix Goethe à Ernst Jünger, la ville de Francfort rend hommage au dernier grand survivant de la génération de Gottfried Benn et Bertold Brecht, d'Alfred Döblin et Hans Henny Jahnn, de Heinrich et Thomas Mann. La vie littéraire et intellectuelle contemporaine n'est guère plus féconde, ni plus débordante de talents, pour que l'on puisse passer à côté de l'un des représentants les plus importants de l'époque héroïque de notre littérature sans lui rendre hommage. Cela vaut même si de nombreuses pensées de Jünger nous apparaissent désormais incompréhensibles ou nous semblent insupportables. Nous devrions nous rendre compte que le prétendu "précurseur du national-socialisme" et le "glorificateur de la guerre" est considéré sereinement comme le "plus grand écrivain allemand" de notre époque en France, un pays que nous avons attaquée deux fois - et les deux fois, le soldat Jünger était impliqué. In Stahlgewittern - aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers est paru en 1920, et depuis lors, Ernst Jünger est un auteur controversé, toujours contraint à la polémique et à la controverse.

"Il existe aujourd'hui peu de penseurs avec l'œuvre desquels on entretient pendant des années une relation qui alterne sans cesse entre l'approbation spontanée et le rejet déterminé... Nous avons besoin d'Ernst Jünger. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une erreur, si elle est compréhensible et honnêtement acquise à la vie, est plus à même de nous aider que la constatation d'une vérité à laquelle manque le pouvoir de conviction", écrivait Eugen Gottlob Winkler. "La querelle autour d'Ernst Jünger", tel pourrait être le titre d'une documentation à éditer en plusieurs volumes, et la protestation des Verts et du SPD contre l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger fait également partie de cette querelle. Alors que dans les années 1960, l'auteur semblait entrer dans un panthéon sans danger, cette querelle semblait toucher à sa fin, elle s'enflamme à nouveau aujourd'hui. Ces intervalles de plus d'un demi-siècle dans la querelle, me semblent être un indice certain du rang de cet homme.

On peut objecter beaucoup de choses à Jünger, selon son point de vue idéologique, mais il me semble impossible de nier son importance comme essayiste et mémorialiste, comme descripteur et penseur de la nature, comme diagnostiqueur des guerres, des guerres civiles et du travail industriel. On peut douter que ses romans et ses récits aient une importance similaire. Un prix tel que le Goethe Preis ne peut être décerné qu'en raison d'une réalisation intellectuelle et/ou artistique. C'est précisément lorsqu'un auteur est à ce point controversé que la preuve de sa performance est apportée. Un lauréat qui satisferait tout le monde serait également celui dont le travail ne nous interpellerait en rien - il serait récompensé pour ses propos édifiants, généralement acceptés et généralement ennuyeux. Le prix Goethe n'aurait aucun sens s'il était l'hommage à une médiocrité qui ne passionne personne. Dans quelques réflexions intitulées Autor und Autorschaft, Jünger écrit en 1980: "Mon jugement ne doit pas se fonder sur le fait qu'un auteur pense différemment de moi - mais sur le fait qu'il pense même et peut-être mieux que moi. Je dois le placer dans son système. Mais je peux le rejeter. Encore une fois, cela n'exclut pas l'estime". Je pense que ces mots doivent nous servir de guide et je suis sûr que les membres du jury, qu'ils aient ou non le passage cité sous la main, pensaient de la même manière.

La vie intellectuelle en République fédérale souffre d'une crispation très idéologisée et policée. Ce que l'on dit et pense est en permanence interrogé: d'où cela vient-il? Puis vient régulièrement la question: où cela peut-il mener? Pour finir, nous entendons le jugement de condamnation déjà standardisé: c'est dangereux ! - ce qui revient à dire qu'une pensée inoffensive pourrait être intéressante. Vous avez le choix: la chute du monde libre ou l'esclavage impérialiste, la monotonie mortelle de l'égalité ou le retour des prédateurs (c'est-à-dire le "fascisme"), Vorkhuta ou Auschwitz. La question de savoir d'où l'on vient - par exemple de Marx (comme Lukacs, également lauréat du prix Goethe) ou de Nietzsche (comme Jünger, lui aussi lauréat du prix Goethe) - ne peut bien sûr pas être écartée et la question de savoir à quelles conséquences une pensée peut conduire (mieux encore: à quoi elle peut être utilisée) est non seulement permise, mais aussi utile. Cependant, il doit y avoir un espace au-delà de ces discussions, l'espace réel de la pensée et de la discussion. Et ici, la question est: qu'a-t-il remarqué? Qu'a-t-il vu? L'essentiel est ici, comme le dit très justement la justification du prix décerné à Jünger, dans "l'indépendance de la perception". Ce qui est décisif, c'est de savoir si nous apprenons quelque chose sur l'homme, si notre regard est aiguisé pour les domaines problématiques. Que signifie la Première Guerre mondiale en tant que première guerre des machines? Nous savons qu'il s'agissait d'une boucherie, et que l'officier de première ligne Jünger le sait aussi, c'est certain. Mais que révèlent ces paysages de feu et de sang? Et qu'est-ce qui s'exprime dans la technique industrielle moderne, qu'est-ce qui se cache derrière elle? C'est la question que pose Jünger dans Der Arbeiter. Il y a un domaine d'observation, de constatation des faits ou, en ce qui me concerne, d'affirmation des faits - et il y a un autre domaine où l'on essaie de tirer des conclusions et de trouver des instructions pour agir. Les deux domaines sont souvent difficiles à séparer, mais le lecteur, plus encore que l'auteur, doit toujours essayer de le faire. Si l'on nie l'existence d'un tel terrain neutre de la connaissance, du constat, de la constatation, alors on est également incapable de mener des discussions encore fructueuses par-delà les fronts idéologiques et politiques. Un tel boycott des discussions est régulièrement payé par une augmentation de la stupidité au sein de tous les partis: on ne peut même plus se mettre les arguments de l'adversaire dans sa propre poche. Karl Marx, par exemple, a critiqué le système industriel naissant avec les arguments des idéologues conservateurs semi-féodaux et il a critiqué leur glorification de l'époque préindustrielle avec les arguments des théoriciens enthousiastes du jeune capitalisme. Ce n'est là qu'un exemple. Comme pour tous les auteurs vraiment importants, l'œuvre de Jünger possède une force qui transcende les frontières et les camps, et on peut tout à fait identifier une gauche jüngerienne, comme Alfred Andersch. Il faut également se souvenir que deux des amis les plus proches de Jünger, qui l'ont accompagné toute sa vie, étaient presque homonymes Carlo Schmid et Carl Schmitt. Carlo Schmid, lui aussi lauréat du prix Goethe, l'un des pères de la Constitution de la deuxième République allemande, et Carl Schmitt, le critique sarcastique et incisif de Weimar, le pourfendeur implacable des illusions démocratiques, libérales et pacifistes, un homme dont les démocrates ont beaucoup à apprendre s'ils veulent se défendre. Cette amitié étroite avec deux hommes aussi opposés politiquement, qui travaillaient en outre dans le même domaine, en tant que penseurs de la politique, ne prouve pas que Jünger était un opportuniste à la langue de vipère, mais que des hommes d'esprit et d'horizons totalement différents trouvent notre lauréat stimulant et fructueux. Dans les années 1920, la vie littéraire berlinoise était polarisée par Bert Brecht et Ernst Jünger. Mais à l'époque, Brecht défendait toujours Jünger en disant : "Laissez le Jünger tranquille !".

Le rang intellectuel d'une personne ne se prête donc que de manière limitée à l'excitation morale. Il ne s'agit pas d'un problème démocratique. Pour le dire en termes crus, Goethe n'était pas non plus un démocrate, ne serait-ce que parce qu'il s'intéressait avant tout au perfectionnement de sa propre personne. Les lauréats du prix Goethe, Georg Lukács et Arno Schmidt, ne l'étaient pas non plus. Georg Lukács a certes été l'un des plus grands critiques marxistes du stalinisme, mais il a aussi été longtemps stalinien, ou du moins son collaborateur pendant longtemps. Sa distance vis-à-vis du stalinisme a sans doute toujours été inférieure à celle d'Ernst Jünger vis-à-vis des nationaux-socialistes et c'est à Lukács que l'on doit, une fois qu'il n'y a plus eu de doute sur les crimes du stalinisme, cette phrase horrible dans ses implications : "Le pire des socialismes est toujours meilleur que le meilleur des capitalismes". Arno Schmidt, cependant, dont l'affront au jury du prix Goethe est encore frais dans les mémoires, s'est montré non démocrate d'une manière plus inoffensive, mais sans doute plus provocante: en proclamant la primauté de l'esthétique sur la morale, de l'artistique sur le social, et en mettant en avant le grand écrivain, d'une manière qui semble aujourd'hui audacieuse, sur les nombreux (trop nombreux ?) qui font le travail normal dans une société. La démocratie n'est qu'un principe d'organisation politique - mais la question de savoir si le principe démocratique doit s'appliquer à d'autres domaines de la pratique humaine doit être posée, en particulier aux démocrates.

Au cours de ses plus de soixante années d'écriture, Ernst Jünger a fait l'objet d'appréciations très diverses. L'auteur d'écrits tels que In Stahlgewittern, Der Kampf als inneres Erlebnis, Das Wäldchen 125 a été considéré comme un militariste, voire un va-t-en-guerre. L'auteur de Der Friede, écrit en 1941 et diffusé en copies à partir de 1943, était considéré comme un pacifiste. Après le livre Der Arbeiter (1932), Jünger apparaît comme un technocrate sans conscience. Avec Am Sarazenenturm (1959), avec ses innombrables essais sur les pierres, les papillons, la capture de coléoptères, l'horticulture ou avec ses œuvres allant dans le sens d'une philosophie de la nature comme Subtile Jagden (1967), enfin sa collaboration à la revue Scheidewege fondée par son frère défunt Friedrich Georg, il était considéré comme un écologiste. Le fait que Jünger soit un pionnier du mouvement vert peut être prouvé avec une extraordinaire facilité.

L'harmonie entre l'homme et le cosmos est un thème récurrent chez Jünger, au moins depuis le milieu de son œuvre. Son aversion pour toute science naturelle simplement quantifiante et pour la maîtrise de la nature est tout aussi constante. Le soldat nationaliste Jünger, qui - comme tout le monde doit l'admettre - a lutté à juste titre contre le traité de Versailles, semble être l'ennemi du bon Européen qui, en 1941, avec La Paix, fait ses adieux au nationalisme et appelle à la réconciliation, afin que les efforts et l'héroïsme de la guerre, ces "premières œuvres communes de l'humanité", ne soient pas vains; afin que la haine se transforme en solidarité. Enfin, il y a aussi "l'anarchiste conservateur", comme le politologue Hans-Peter Schwarz a appelé notre lauréat en 1962 dans un livre qu'il convient de lire (H.-P. Schwarz: Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jünger). Et c'est ce Jünger qui nous apprend non seulement comment se soustraire à un pouvoir totalitaire en "marchant dans les bois", en contournant, en esquivant et en sabotant, et comment préserver ainsi sa propre souveraineté, - c'est aussi le Jünger qui est en contact étroit avec des résistants comme Ernst Niekisch, Speidel et von Stülpnagel, et qui est renvoyé de l'armée de manière déshonorante après le 20 juillet 1944. Il ne fait guère de doute que Jünger s'en est sorti à l'époque parce qu'il était déjà devenu un mythe de la génération des combattants de la Première Guerre mondiale. Cet "anarchiste conservateur" qu'est Jünger est aussi celui qui a un organe réceptif pour les représentants de la sous-culture, pour les marginaux et les hippies, en général pour le déviant et son importance, voire sa nécessité. Les aspects souvent déroutants, voire contradictoires, de Jünger s'expliquent notamment par le fait que les décennies, avec leur lot d'expériences, travaillent sur les textes et en font ressortir sans cesse de nouvelles facettes. Mais en même temps, Jünger n'a cessé de se transformer et d'orienter son intérêt vers de nouvelles questions. Même parmi les auteurs les plus importants du siècle, il est l'un des rares à évoluer jusqu'à un âge avancé, une caractéristique qui rappelle Goethe. Le roman Eumeswil, paru en 1977, en est la preuve évidente. Il dépasse de loin, du moins en pensée, la plupart de la prose allemande des années 1970.

On entend souvent dire que Jünger a toujours été un porte-parole de l'esprit du temps. En réalité, c'est l'esprit du temps qui s'exprimait à travers lui, alors qu'il était également considéré comme intempestif. Les moments de son influence ont coïncidé avec les moments de conscience critique de l'histoire allemande. Hans-Peter Schwarz écrit à ce sujet: "En 1920 ... lorsque le lieutenant de la Reichswehr ... publia son journal de guerre In Stahlgewittern, il fut l'un des premiers à donner une forme littéraire complète à l'expérience de la guerre mondiale du combattant des tranchées. Der Kampf als inneres Erlebnis (1922) procédait déjà à l'approfondissement du diagnostic de l'époque sur la rencontre avec la guerre. L'expérience marquante de Jünger - la bataille de matériel sur le front occidental - était aussi celle de nombreux membres de la génération de la guerre... Un avant-gardiste de l'âge de fer, un porte-parole de la jeunesse activiste, un représentant de la génération qui allait prendre le pouvoir - c'est ainsi qu'il était compris par un nombre sans cesse croissant de lecteurs fidèles...

En 1932, la crise de l'Etat et de la société est entrée dans sa phase décisive, personne ne sait où l'on va; le besoin de faire des prévisions est d'autant plus vif. C'est à ce moment-là que parut Der Arbeiter. Il devint la sensation littéraire des mois d'octobre et de novembre 1932 et, comme certains s'en souviennent encore aujourd'hui, l'ouvrage décisif de l'année pour plus d'un. Il s'agissait d'un homme dont les propos, par la magie de son style, pouvaient être considérés comme crédibles et qui annonçait, sur un ton qui n'admettait aucune contradiction, la fin de l'ère bourgeoise libérale et l'avènement d'un État national, socialiste et impérialiste. Les courbes rouges de l'époque et de l'existence de l'auteur avaient convergé au cours de ces années.

1939 - l'année du début de la guerre - et 1942, celle de la plus grande extension de la sphère d'influence allemande, mais en même temps annonciatrice de la catastrophe qui se profilait déjà, ont à nouveau apporté deux livres qui ont rapidement gagné un grand nombre de lecteurs, en particulier auprès de la Wehrmacht: Sur les falaises de marbre et le journal de guerre Jardins et routes. Il trouva à nouveau le mot de l'heure ; mais cette fois-ci pour ceux qui recherchaient la possibilité d'une existence juste, décente et saine. En 1945, il publie Der Friede (La Paix), conçu en 1941, et en 1949 Strahlungen: ces deux ouvrages interviennent directement dans le débat sur l'attitude des Allemands vis-à-vis du Troisième Reich et sur les principes de la politique future. En l'étudiant a posteriori, on a l'impression que, pour certains, la confrontation avec leur destin personnel s'est faite quasiment en confrontation avec l'évolution intérieure de cet homme". - Cette longue citation donne une idée à la fois de l'étendue et de l'actualité sans cesse renouvelée de l'écriture de Jünger, comme nous l'avons déjà évoqué.

Considérons quelques-uns des écrits les plus importants d'Ernst Jünger, et en particulier ceux de ses débuts, dans lesquels on ne peut nier un barbarisme militariste, un romantisme sanguinaire dissuasif, voire un lansquenettisme malveillant - tout comme on ne peut nier la glorification critiquée de la guerre. "Le sang gicle dans les veines en étincelles divines, lorsque l'on s'élance au combat avec la conscience claire de sa propre audace. Sous le pas qui rythment l'assaut, toutes les valeurs du monde s'envolent comme des feuilles d'automne. Sur de tels sommets de la personnalité, on éprouve du respect pour soi-même... Certes, le combat est sanctifié par sa cause, mais plus encore, une cause est sanctifiée par le combat". On rencontre régulièrement ce genre de kitsch d'acier dans les premières œuvres, mais il reste périphérique. Néanmoins, l'indifférence totale à l'égard de toute problématique morale de la guerre fait peur. Mais cette indifférence a au moins un avantage: c'est grâce à elle - au-delà d'hystéries comme celle citée - que le regard froid de Jünger est possible, qui se pose sur la réalité de la bataille de matériel qui menace de dépasser l'homme en tant qu'homme et donc aussi en tant que héros.

Alors que d'autres chroniqueurs littéraires de la Première Guerre mondiale comme Erich Maria Remarque et Ludwig Renn, avec des romans comme A l'ouest rien de nouveau et Guerre, n'ont pas grand chose à nous dire de plus, même si leur récit et leur morale sont saisissants, si ce n'est que la guerre est quelque chose d'horrible, Jünger essaie de comprendre la loi de la guerre des machines, son sens métaphysique et se demande en outre comment les sociétés industrielles européennes évolueront après une telle guerre. Dans les batailles de matériel de la Somme, de Cambrai, des Flandres, une nouvelle époque naît et le monde de la sécularité bourgeoise s'enfonce. Et pourtant, cette guerre avait commencé de manière si romantique: "Nous avions quitté les amphithéâtres, les bancs de l'école et les établis et nous nous étions fondus en un grand corps enthousiaste pendant les courtes semaines de formation. Ayant grandi dans une ère de sécurité, nous ressentions tous la nostalgie de l'inhabituel, du grand danger. La guerre nous avait alors saisis comme une ivresse. Nous étions sortis sous une pluie de fleurs, dans une ambiance d'ivresse de roses et de sang".

Ce début est connu: la guerre a été accueillie avec soulagement dans toute l'Europe. Et bien que la réalité de la guerre décrite par Ernst Jünger, faite de boue, de jours de pilonnage et de combats épuisants, se soit ensuite imposée, nous nous heurtons à chaque page à cette question qui nous paraît aujourd'hui monstrueuse: l'homme a-t-il besoin de la guerre? La nostalgie de l'époque, bientôt si terriblement comblée, le beuverie au bistrot des années plus tard ne doivent-ils pas être compris comme la critique la plus acerbe et la plus désespérée de la paix et de la vie quotidienne, avec sa routine, ses chaînes forgées dans du papier de chancellerie, ses luttes dérisoires et pourtant si épuisantes pour l'influence et le prestige, ses préoccupations mornes entre la fiche de rappel, la facture d'électricité et la revendication juridique ? On ne peut comprendre ni ici ni plus tard la pensée de Jünger, qui n'est souvent qu'une pensée sous le coup d'affects violents, si l'on ne comprend pas la haine du monde de la rentabilité et de l'utilité bourgeoises et bureaucratiques, de l'angoissant "renoncement au monde", que Jünger fuit d'abord dans la guerre, puis dans la nature, enfin dans le mysticisme ou dans l'isolement stylé, souvent trop prétentieux. Il faut prendre en compte le sentiment de vie d'une grande partie de la génération soldatesque de 1914. Celui qui ne veut pas pardonner devrait au moins pouvoir comprendre.

La guerre est pour Jünger un événement élémentaire et l'élémentaire ne lui semble finalement pas touché par le fait de la bataille matérielle. Il assume une envie primitive de combattre et de tuer et les soldats qu'il décrit, assourdis par le tonnerre des machines de destruction, par le "mur de feu flamboyant, haut comme une tour ..., baptisé dans un brouillard rouge, dans la soif de sang, la rage et l'ivresse, vivent dans un monde qui, en tant que réalité extrême, semble aussi onirique que choquant. C'est là que s'enracine "l'esthétique de l'horreur" de Jünger (selon son interprète Karl-Heinz Bohrer dans le livre du même nom), avec des effets artistiques qui font de lui peut-être le seul surréaliste de la littérature allemande. Le moment dangereux que l'homme vit de manière aussi somnambule que tranchante et surlignée, et que Jünger a raconté et étudié comme aucun autre, confère à ces œuvres, souvent insupportables dans leur vision du monde, un rang artistique si élevé qu'elles doivent être considérées comme ses plus importantes. La bataille matérielle est exaltée métaphysiquement, considérée par Jünger comme "l'expression d'un élémentaire", comme "un jeu somptueux et sanglant", comme "le besoin du sang de fête, de joie et de célébration" et l'héroïsme, que l'on croyait perdu, devient possible d'une nouvelle manière grâce à la maîtrise parfaite de l'appareil technique de destruction. C'est dans la guerre, dans la proximité de la mort, que la vie s'exprime avec intensité, tandis qu'en même temps la guerre consume les hommes comme le matériau d'une grande idée. C'est la guerre qui crée un Homme Nouveau, une nouvelle aristocratie, celle des tranchées, qui doit remplacer l'élite bourgeoise et ses idéaux éclairés datant du temps des perruques, sa confiance joufflue dans le progrès, le développement et l'humanité, une élite bourgeoise qui se prolonge dans le personnel dirigeant du mouvement ouvrier devenu pacifiste et bourgeois. Une telle esthétisation de l'horreur est du pur nihilisme, mais elle s'enracine tout naturellement dans le sentiment de vie d'une génération qui ne peut plus croire aux idées générales, à la vérité et à la justice des Lumières bourgeoises et du socialisme. Seule la lutte en soi, le fait que l'on lutte et la manière dont on le fait, confère le rang.

Avant de nous indigner, nous devrions nous pencher sur cette génération qui avait perdu toutes ses illusions, y compris celles que nous nourrissions déjà à nouveau, pour devenir la victime d'une nouvelle et plus terrible illusion, celle de la violence libératrice, purificatrice et fortifiante. De là, on peut tracer des lignes vers Georges Sorel et Benito Mussolini, vers Adolf Hitler comme vers Che Guevara et Frantz Fanon. Le sacrifice, la lutte, la souffrance, l'endurance ennoblissent une cause - mais une telle attitude semble être le dernier recours dans un monde désenchanté, banal, organisé, où la soif d'excitation la plus forte augmente de manière totalement inéluctable. Les œuvres du fasciste Pierre Drieu la Rochelle, du conservateur Henry de Montherlant, du socialiste André Malraux ou du sympathisant franquiste et hitlérien Wyndham Lewis montrent que cet enthousiasme a touché de nombreux hommes en Europe à cette époque. Ce sentiment de vie se retrouve au moins jusqu'à la fin de la guerre civile espagnole, à droite comme à gauche. La religion, la convention morale, le progrès, la réconciliation des peuples - ces idées sont devenues de vaines bulles d'air et la stabilisation du moi n'est plus possible que dans le groupe combattant, dans l'endurance fraternelle de monstrueuses épreuves, dans l'action concrète. L'idéologie, toujours défendue, devient alors périphérique. C'est dans l'action que les choses deviennent claires et exigeantes, que la décision est prise, que prend fin la discussion épuisante, le pour et le contre angoissant, le bavardage intellectuel où chaque argument trouve un contre-argument aussi évident que douteux.

Il faut comprendre la confusion, la profonde perplexité, l'ampleur du désenchantement de la génération de Jünger pour ainsi dire sur le plan de l'histoire culturelle: "Casca il mondo ! Le monde s'écroule !". Puis vint la mort avec la machine, dans laquelle la société européenne avait placé de tout autres espoirs, une société dans laquelle, du monarque au dernier chômeur, on avait cru que, peu à peu, l'humanité progressait quand même. De ce point de vue, la Première Guerre mondiale a été un événement bien plus important que la Seconde, qui n'en a été qu'une copie agrandie et déformée. Au-delà de toute idéologie qui nous fait peur, c'est Jünger qui a enregistré le plus laconiquement à l'époque, quasiment comme un graveur à la pointe sèche, ces bouleversements dans lesquels beaucoup ne trouvaient de soutien que dans une existence de soldat. Il était l'un des rares à trouver le courage de le faire ; après l'enthousiasme général, c'est un flot de paroles pacifistes confuses qui prévalait. On pourrait ici se placer sur le plan purement artistique et louer le niveau stylistique élevé de ces textes, à quelques dérapages près. Mais deux choses sont décisives. Premièrement, nous sommes ici conduits vers les abîmes de l'âme humaine (peu importe que Jünger le fasse avec presque autant d'enthousiasme), que nous ne pouvons pas nier, surtout si nous voulons la paix. Cette thèse selon laquelle il existe un besoin d'action guerrière et que ce besoin ne peut pas être expliqué comme le résultat d'intérêts économico-militaires et de manipulation - cette thèse ne mérite pas l'indignation, mais l'examen. Ainsi, pour la plupart d'entre nous, les premiers écrits de Jünger soulèvent la question de savoir si la condition humaine n'est pas encore pire que ce que croit l'amoureux de la paix effrayé par la guerre. Deuxièmement, dans l'horreur de la première guerre industrielle, Jünger parvient à découvrir les structures et les forces motrices de la société industrielle "pacifique". Là encore, l'affirmation de la cause par l'auteur ne change rien à la force d'ouverture des phénomènes de travaux tels que le court essai de 1930 Die totale Mobilmachung. Bien sûr, entre les premiers écrits sur la guerre, la "Mobilisation totale" et le "Travailleur", il y a un livre comme Das abenteuerliche Herz (1929), dans lequel Jünger anticipe sa pensée de promeneur que l'on trouve dans ses derniers journaux et essais, notant sa pensée sur la nature, la société et le quotidien. L'attente au bureau de poste, le shopping, la contemplation des animaux et des plantes, les rêves, les descriptions oppressantes de machines de torture que nous ne connaissons que de Kafka - ce qui caractérise ce recueil, ce n'est pas seulement la certitude du caractère symbolique de tous les phénomènes, mais aussi la volonté de récupérer la réalité la plus fugitive au moyen des sens de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et du goût. Dans la littérature allemande de notre siècle, seul Walter Benjamin y est peut-être parvenu de manière similaire. Un tel comportement esthétique, dans lequel le fragment de conscience et de perception devient en un éclair le miroir de l'époque, n'est possible qu'en des temps où le sol vacille, où, comme l'a dit un jour Jacob Burckhardt en 1876, en se référant davantage à la politique, "toute certitude a une fin".

Jünger a souvent dit de lui-même: "Après le tremblement de terre, on frappe sur les sismographes". Et si, pour beaucoup, cette expression traduit l'intention de minimiser son propre travail, elle rend compte en grande partie de la situation. Tous ceux qui ont contribué à détruire les illusions de l'optimisme du progrès au début de notre siècle ne pouvaient le faire sans sarcasme, voire avec une joie malveillante. Les opposants à l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger l'ont qualifié de chantre de la "mobilisation totale" avec une indignation vraiment infatigable. Mais le fait qu'Adolf Hitler aimait utiliser ce terme (c'est pourquoi Jünger l'évitait pendant le Troisième Reich) et que Jünger ne regrettait pas seulement la défaite allemande de 1918, mais espérait une revanche, n'est pas une raison pour nier la valeur diagnostique de cet essai. Il montre que les Etats à structure corporative ou féodale comme la Turquie ou la Russie n'étaient guère à la hauteur de la guerre et que l'Allemagne, qui présentait jusqu'à la fin de la guerre de fortes structures traditionnelles, a également perdu la partie pour cette raison. Les pays qui ont gagné la guerre sont ceux qui possédaient une classe dirigeante métropolitaine et technicisée et qui ont réussi - sur la base de l'égalité civique - à exploiter toutes les réserves de matériel et d'hommes. L'Allemagne n'a réussi qu'une mobilisation partielle et n'avait même pas d'idéologie unifiée. Désormais, tous les pays développés devaient, s'ils voulaient se maintenir dans le monde, orienter toute leur économie et leur technique vers la possibilité d'une guerre totale. Ils devraient aussi, pour assurer l'unité idéologique de la nation, se préoccuper de manipuler une opinion publique favorable aux objectifs du pouvoir. Rarement la tendance de la machine à faire la guerre et l'avenir de la propagande auront été vus avec autant d'acuité. Jünger voyait dans les chars, les canons, les sous-marins, les avions et les mitrailleuses des machines en réalité parfaites. Et comme Nietzsche avant lui, il était clair pour notre auteur que la technique et la science "voulaient" la destruction du monde, tout en croyant encore que la technique ouvrait de nouvelles possibilités d'héroïsme et donc d'humanité. Mais ce n'est que parce qu'il voyait dans les machines la volonté de destruction qu'il affirmait alors, qu'il a pu se lancer plus tard dans une critique aussi convaincante de l'ère technique. L'opposition entre "gauche" et "droite" n'était déjà plus pertinente pour Jünger. Il était convaincu qu'elle avait été dépassée par la bureaucratie et la technocratie qui se servaient alternativement des mots "gauche" et "droite" et des luttes correspondantes entre les camps pour contraindre l'individu à s'adapter. La lutte entre les camps n'était qu'un tour de vis ...