La leçon géopolitique de l'Alaska dans les relations russo-américaines

Par Emanuel Pietrobon (2021)

Source: https://osservatorioglobalizzazione.it/osservatorio/la-lezione-geopolitica-dellalaska/

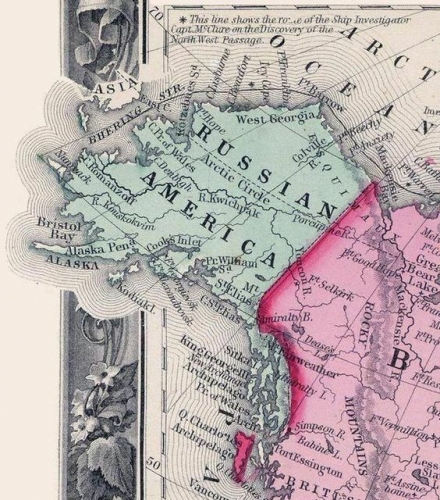

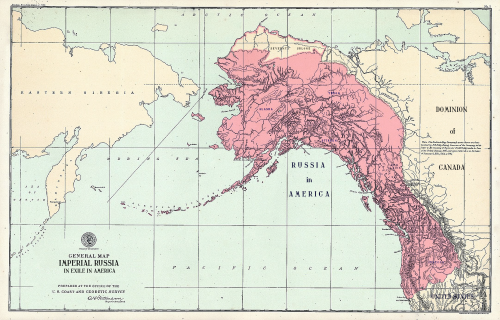

Il fut un temps, lointain, où l'on parlait russe en Alaska. Tout a pris fin lorsque les Romanov, convaincus que cette région était dépourvue de ressources, ont décidé de la vendre aux États-Unis pour un prix ridicule. Ils étaient loin de se douter que cette transaction changerait à jamais le cours de l'histoire, au détriment de la Russie et en faveur des États-Unis.

Entre 1830 et 1835, le sociologue français Alexis de Tocqueville a publié "De la démocratie en Amérique", un essai en deux volumes visant à expliquer les raisons de l'enracinement de la culture démocratique aux États-Unis. Tocqueville est allé bien au-delà d'une simple analyse de la société américaine, car dans ses conclusions, il a consacré des pages à des prédictions personnelles sur les tendances futures aux États-Unis et dans les relations internationales. Selon lui, les États-Unis et la Russie, bien que géographiquement éloignés l'un de l'autre et jusqu'à présent en bons termes, rivaliseront à l'avenir pour "le destin du monde" en raison de leur étendue territoriale, de leurs ambitions intrinsèquement antithétiques et de leurs identités aux antipodes l'une de l'autre.

Le livre fut un succès, mais la prophétie fut ignorée et oubliée pendant un siècle. Elle n'a été récupérée et popularisée qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence de la guerre froide, la confrontation globale entre le monde dit libre, dirigé par les États-Unis, et l'empire communiste, dirigé par l'Union soviétique. La rivalité géopolitique russo-américaine a ensuite progressivement réapparu vingt ans après la fin de la guerre froide, prenant la forme d'une véritable guerre froide 2.0 au tournant de la fin des années 2010 et du début des années 2020.

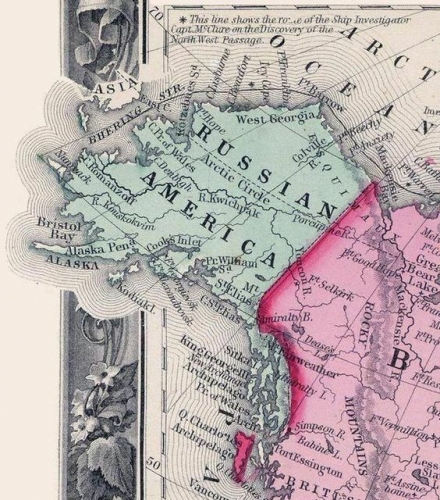

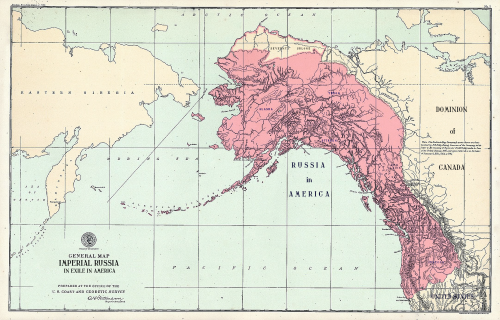

Pourtant, les relations entre la Russie et les États-Unis n'ont pas toujours été caractérisées par des sentiments mutuels de méfiance et de défiance, comme le montre bien la vente de l'Amérique russe (Russkaya Amyerika), ou de l'actuel Alaska. Ce que le tsar considérait à l'époque comme une affaire commode et prévoyante pour la Russie est aujourd'hui lue et jugée par nous, la postérité, pour ce qu'elle a réellement été : la pire transaction de l'histoire. Un mauvais accord dicté par une combinaison d'intérêts contingents et d'erreurs de calcul qui a privé la Russie non seulement d'un territoire riche en ressources naturelles, mais aussi d'un avant-poste géostratégique qui allait s'avérer crucial, dans les années à venir, pour exercer une pression sur les États-Unis et, sans doute, changer le cours de l'histoire.

L'étude de l'affaire de l'Alaska est indispensable pour tous ceux qui entendent raisonner en termes géopolitiques. En effet, il s'agit d'une source d'apprentissage précieuse et inépuisable qui, si elle est correctement exploitée, peut aider les stratèges et les géopoliticiens à ne pas agir en fonction des impulsions et des circonstances, mais selon un autre critère: la rentabilité à long terme.

L'histoire de l'Amérique russe est la suivante: la première colonie a été installée en 1784 et a servi de tête de pont à la Compagnie russo-américaine (RAC) pour établir des comptoirs commerciaux dans les îles Aléoutiennes, dans le Pacifique et sur la côte ouest. Seuls les explorateurs-colonisateurs de la RAC semblaient conscients du potentiel de l'expansion impériale extra-asiatique, c'est-à-dire dans le Pacifique et les Amériques. Les tsars Alexandre Ier et Nicolas Ier sont respectivement à l'origine du retrait d'Hawaï en 1817 et de la vente de Fort Ross (en Californie) en 1841. Deux actions dictées par le désir de se lier d'amitié avec les États-Unis et qui, loin d'améliorer l'image de la Russie à leurs yeux, produisirent l'effet inverse: les Américains y virent l'occasion d'exploiter l'attitude docile de la famille impériale pour expulser définitivement les Russes du continent américain. C'est ainsi qu'en 1857, malgré l'opposition de la RAC, les diplomaties secrètes des deux empires se mettent au travail pour discuter de la question de l'Alaska.

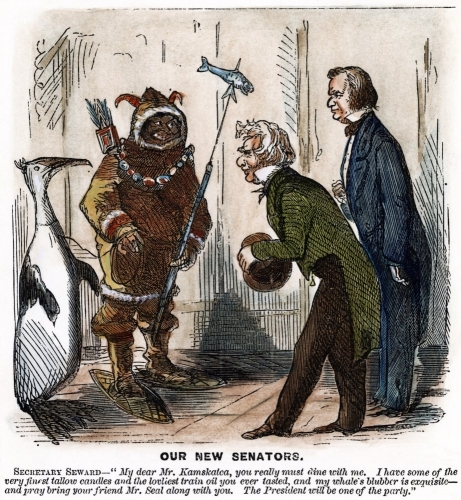

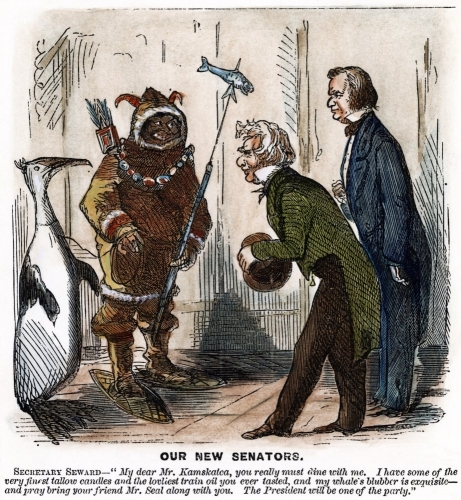

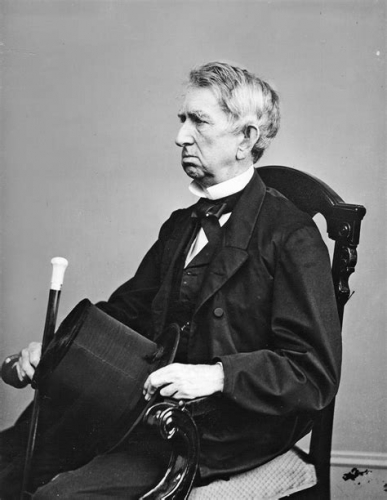

Les négociations ont duré une décennie et se sont terminées le 30 mars 1867. Ce jour-là, l'ambassadeur russe Eduard de Stoeckl et le secrétaire d'État américain William Seward signent le document qui sanctionne le transfert de propriété de l'Alaska pour 7,2 millions de dollars de l'époque, soit environ 121 millions de dollars d'aujourd'hui. Un chiffre risible, aujourd'hui comme à l'époque: 2 cents par acre, 4 dollars par kilomètre carré. En Russie, malgré le caractère manifestement frauduleux de l'accord de cession, l'événement est célébré comme un succès diplomatique qui apportera d'énormes bénéfices: l'argent américain améliorera le budget public, le Kremlin pourra consacrer davantage de ressources (humaines et économiques) aux campagnes expansionnistes en Europe et en Asie, et, de plus, il s'est libéré d'un territoire, l'Alaska, considéré comme aussi stérile que dépourvu de ressources naturelles. Enfin, il y avait l'espoir (mal placé) qu'un tel geste conduirait à la naissance d'une amitié durable avec les Etats-Unis, peut-être dans une tonalité anti-britannique.

En réalité, la vente de l'Alaska n'a produit ni nourri aucun des avantages annoncés :

- Le budget du gouvernement et la situation économique dans son ensemble ont continué à se détériorer au cours des décennies suivantes, donnant lieu à une vague de protestations anti-tsaristes et de soulèvements populaires dont l'aboutissement ultime a été la révolution d'octobre. Pour comprendre pourquoi l'Alaska n'a pu améliorer son budget de quelque manière que ce soit, il suffit de regarder les chiffres: le budget impérial de l'époque était d'environ 500 millions de roubles, avec une dette de 1,5 milliard, et le montant reçu était l'équivalent d'environ 10 millions de roubles.

- Dix ans après l'achat, les colons américains ont découvert les premiers immenses gisements de ressources naturelles, comme le pétrole, l'or et d'autres métaux précieux. Cette découverte a démenti la fausse croyance selon laquelle ils avaient vendu une terre stérile et dépourvue de ressources.

- La thèse selon laquelle la cession de l'Amérique russe libérerait les ressources humaines et économiques nécessaires aux campagnes en Europe de l'Est, en Asie centrale et en Sibérie est également fausse. Tout d'abord, les coûts d'entretien de la colonie sont supportés par la RAC. Ensuite, sur les 40.000 personnes vivant en Alaska à l'époque de l'accord, la grande majorité était des Amérindiens.

- Enfin, l'histoire allait rapidement démentir le motif principal de l'opération en Alaska : pas d'alliance entre les deux empires, mais une plus grande discorde.

Le retrait d'Hawaï est, si possible, encore plus grave que l'affaire de l'Alaska: la Seconde Guerre mondiale a montré l'importance de l'archipel pour l'hégémonie militaire sur le Pacifique et l'Extrême-Orient. Si l'Empire russe avait conservé le contrôle d'Hawaï, sans céder l'Alaska, le cours de l'histoire aurait été différent. Imaginer cette uchronie n'est pas difficile :

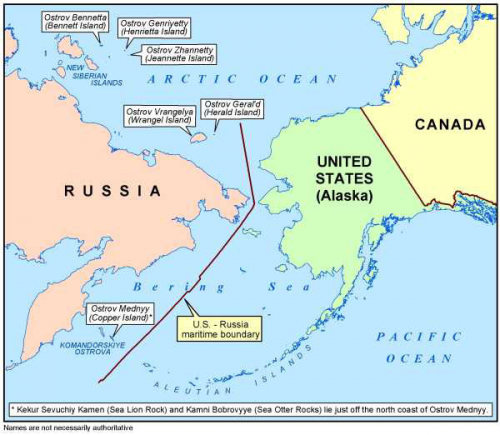

- La crise des missiles ne serait pas née à Cuba, mais en Alaska.

- Les États-Unis n'auraient pas pu prétendre à une quelconque position hégémonique dans le Pacifique.

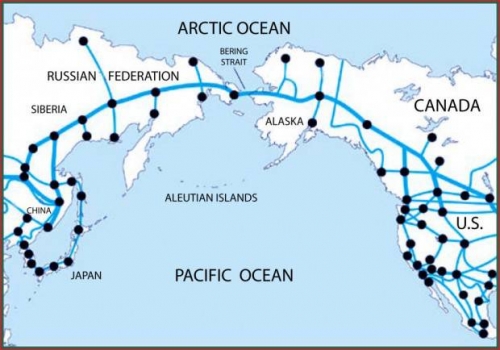

- Ils n'auraient pas eu accès à l'Arctique, avec toutes ses implications et conséquences.

- La qualité de l'endiguement antisoviétique en Eurasie aurait souffert du facteur Alaska, car le Kremlin aurait pu mettre en œuvre un contre-endiguement efficace et étouffant via l'Alaska, Cuba, Hawaï, avec pour résultat final et global la création d'un cordon d'encerclement autour des États-Unis.

L'Alaska nous enseigne que même des territoires apparemment sans importance d'un point de vue stratégique au cours de la première période peuvent s'avérer cruciaux pour perturber et déterminer la structure du pouvoir au cours de la deuxième période. Les conserver à tout prix est donc un impératif stratégique. Comment la connaissance d'une zone peut-elle s'avérer utile tôt ou tard ? Il est vrai que l'avenir est imprévisible et qu'un océan sépare la prévoyance de la clairvoyance, mais certaines tendances peuvent être décryptées : Tocqueville docet.

L'Alaska enseigne aussi que les coûts du maintien d'une sphère hégémonique, d'un espace vital, aussi élevés soient-ils, sont toujours récompensés à moyen et long terme. Les disparités négatives entre les coûts et les bénéfices sont en effet typiques et physiologiques à court terme et tendent à s'estomper progressivement, bien sûr, au fur et à mesure que les bénéfices se répercutent à moyen et long terme dans les dimensions diplomatiques, économiques, géopolitiques et militaires. Dans le cas qui nous occupe, considérez le fait que les États-Unis ont récupéré la totalité des sommes dépensées en Alaska en moins de 20 ans, gagnant cent fois plus que l'argent déboursé en 1867 - grâce à l'exploitation des ressources naturelles - et que, grâce à l'expulsion totale des puissances européennes du continent, ils ont pu concentrer toutes les ressources sur l'hégémonisation de l'Amérique latine.

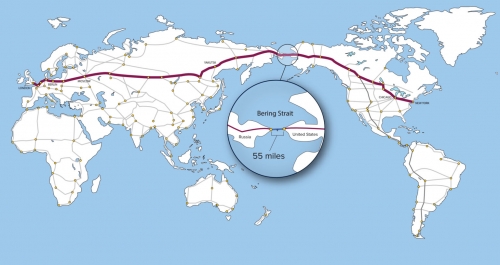

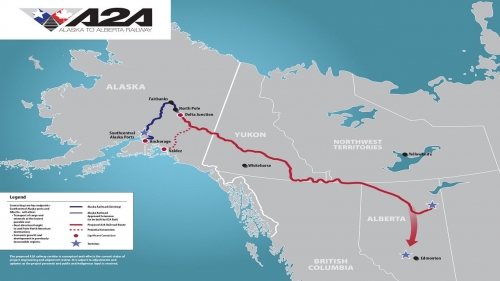

Si les Russes étaient restés en Alaska, les Américains n'auraient pas pu s'étendre avec la même rapidité dans le sous-continent ibéro-américain. Ils auraient dû prêter attention, encore et encore, au front nord. De plus, l'Alaska garantissait aux Etats-Unis un avant-poste dans l'Arctique, un balcon sur le stratégique détroit de Béring, légitimant leurs prétentions et leurs ambitions hégémoniques au pôle Nord - qui prendra de plus en plus d'importance dans les années à venir, changement climatique oblige. L'affaire de l'Alaska a finalement aidé les États-Unis à devenir la première puissance mondiale, leur permettant d'ériger une barrière de protection pour défendre les Amériques, tout en emprisonnant la Russie en Eurasie, en la figeant dans une dimension continentale, dans un état tellurocratique, et en permettant son encerclement multifrontal. Toute puissance, comme la Russie en son temps, est contrainte de faire des choix difficiles concernant le sort de territoires apparemment sans importance. Dans le cadre de la prise de décision, afin d'éviter de commettre des erreurs fatales, il est impératif de se rappeler que l'avenir est aussi imprévisible que l'histoire est sévère. Et s'il est vrai que Historia magistra vitae est, comme le disait Cicéron, alors il y aura toujours quelque chose à apprendre de l'Alaska.

À propos de l'auteur / Emanuel Pietrobon

Né en 1992, Emanuel Pietrobon est diplômé en sciences internationales, du développement et de la coopération à l'université de Turin, avec une thèse expérimentale intitulée "The Art of Covert Warfare", axée sur la création d'un chaos contrôlé et la défense contre celui-ci. Au sein de la même université, il se spécialise dans les études régionales et globales pour la coopération au développement - Focus former Soviet World. Ses principaux domaines d'intérêt sont la géopolitique de la religion, les guerres hybrides et le monde russe, ce qui l'a amené à étudier, travailler et faire de la recherche en Pologne, en Roumanie et en Russie. Il écrit et collabore avec plusieurs publications, dont Inside Over, Opinio Juris - Law & Political Review, Vision and Global Trends, ASRIE, Geopolitical News. Ses analyses ont été traduites et publiées à l'étranger, notamment en Bulgarie, en Allemagne, en Roumanie et en Russie.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg