Source: https://strategika.fr/2023/09/05/lire-et-discuter-clausewitz-penser-la-guerre-pierre-le-vigan/

Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité

Pour nous soutenir commandez les livres : “Globalisme et dépopulation” et « La guerre des USA contre l’Europe » édités par Strategika

Né en 1956, Pierre Le Vigan, issu d’une famille populaire, a grandi à Boulogne-Billancourt. De bonne heure rétif à la pensée préfabriquée, il a publié, jeune, dans des revues sans esprit de chapelle, défendant la liberté de l’esprit et l’aversion pour l’esprit bourgeois et le conformisme. Il a défendu l’idée d’une troisième voie entre économie étatique et marché débridé. Ultérieurement, attentif aux mouvements des sociétés, il a publié, notamment dans la revue « Éléments », des articles sociologiques, littéraires, philosophiques, nourris de ses lectures, de ses expériences, de ses goûts, de ses aversions, aussi, pour certains aspects du monde moderne. Il est urbaniste et a travaillé dans le domaine du logement social. (Source : Babelio).

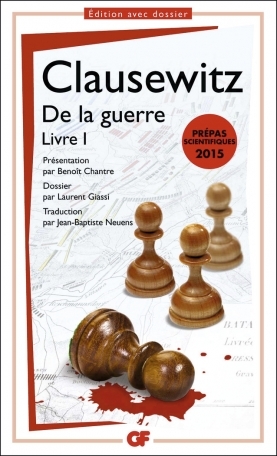

Alors que l’Europe redécouvre la guerre, il serait peut-être temps de relire le grand traité de Clausewitz (1780-1831) : « De la guerre ». Présentation d’un livre décisif.

Alors que l’Europe redécouvre la guerre, il serait peut-être temps de relire le grand traité de Clausewitz (1780-1831) : « De la guerre ». Présentation d’un livre décisif.

Certains observateurs ont pu penser, avec la fin de la guerre froide et de l’Union soviétique en 1991, que la guerre cesserait d’être un problème majeur, du moins pour l’Europe. Certes, des conflits subsisteraient (on le verra : Mali, Syrie, Afghanistan…), mais loin de chez nous, et de faibles conséquences pour nous. C’était le rêve d’un monde apaisé. Du moins pour les pays ayant la chance d’avoir des dirigeants issus du « cercle de la raison ». C’est-à-dire des libéraux partisans de la poursuite et de l’accélération de la mondialisation. En avant vers un monde de plus en plus uniforme et de plus en plus lisse, malgré quelques accros inévitables. Telle était la perspective.

On peut se demander si l’erreur n’était pas totale. En d’autres termes, est-ce que la guerre froide n’était pas précisément ce qui empêchait les guerres chaudes ? La guerre d’Ukraine déclenchée en 2022 montre que l’Europe n’est pas préservée des guerres. Du reste, nous avons vite oublié les guerres de Yougoslavie et les bombardements de l’OTAN sur la Serbie, une action assimilée trop rapidement à une simple correction administrée à un pays complaisant envers des nationalistes « d’un autre âge ». On connaît la formule qui est clamée par la caste dirigeante, face à tous les rebelles à un nouvel ordre mondial à la fois géopolitique et moral : « Nous ne sommes plus au Moyen Âge ! » Ce qui veut dire : « Vous avez tort de croire à l’existence de constantes anthropologiques. »

Et pourtant. Chassez le réel, il revient au galop. Voilà donc que la guerre revient, en Ukraine, et que ses conséquences économiques – au détriment de l’Europe – nous rendent cette réalité plus sensible que jamais. Mais depuis 2015 (attentats Charlie Hebdo, Bataclan, puis Nice, etc.), voilà que la guerre a pris des formes nouvelles, extra-étatiques. C’est la guerre des partisans, c’est le terrorisme, c’est aussi la guerre informationnelle, technologique, industrielle. Ce sont des guerres pas toujours déclarées mais néanmoins bien réelles. Un camp veut en affaiblir un autre et le mettre à genoux. Par tous les moyens, même légaux, la production de lois, par exemple dans le domaine international, étant aussi une forme de guerre. Exemple : la guerre, ou au moins les sanctions, contre un pays « non démocratique », non « LGBT friendly », etc.

Nous redécouvrons une constante de l’histoire des peuples et des civilisations : le monde est conflictuel. Comment avons-nous pu l’oublier ? Comment nos gouvernants peuvent-ils encore rester aveugles à cette évidence ? Comment les entretiens de Macron sur la politique étrangère (par exemple sur le site Le grand continent) peuvent-ils être aussi désolants par leur insignifiance et ses actes aussi consternants ou contre-productifs ? À moins que les discours à la fois lénifiants et inquiétants soient encore un moyen de mener une guerre contre les peuples pour leur cacher qu’il y a bien un projet oligarchique de gouvernance mondiale – projet parfaitement assumé et conforme à une idéologie que l’on peut contester, mais dont la cohérence est réelle d’un point de vue universaliste – et qu’il n’y a pas qu’une seule politique internationale possible.

La « Formule » de Clausewitz

Le spectre de la guerre plane donc sur les Européens. Un foyer de guerre peut toujours s’étendre. Une guerre localisée n’est jamais assurée de le rester. C’est le moment de réfléchir à nouveau à ce que Clausewitz nous a dit de la guerre. Il faut tout d’abord ne pas se méprendre sur le projet de Clausewitz (1780-1831). Il ne fournit pas une « doctrine pour gagner les guerres ». Pas même celles de son temps. Clausewitz fournit une série de leçons d’observations. Ce n’est pas la même chose. Des leçons pour comprendre des situations diverses. Son objectif est de nous montrer ce qui caractérise un conflit guerrier par rapport à d’autres phénomènes socio-historiques. Qu’est-ce que la guerre a de spécifique dans les activités humaines ? Comment connaître la guerre et qu’y a-t-il à connaître dans la guerre ? Il s’agit donc, par-delà la diversité des guerres, de déterminer ce qu’il y a de commun à toutes les guerres. C’est une entreprise aussi capitale que de chercher à connaître quelle est l’essence de l’économique, ou l’essence du politique.

Une grande partie des discussions tournent autour de ce que Raymond Aron a appelé la « Formule » de Clausewitz : « La guerre est une simple continuation de la politique par d’autres moyens. » Considérée comme trop brutale par certains politologues, ceux-ci ont proposé soit de l’inverser, soit de la corriger. Au risque de lui enlever toute sa force. Ou de verser dans la pirouette. Et si la question n’était pas d’invalider cette formule, mais de bien la lire, et d’en comprendre toute la force explicative ? La guerre, expression de la politique ? Bien sûr, mais de quelle politique ? La guerre selon Clausewitz est à la fois un outil du politique et une forme du politique. Une continuation de la politique par d’autres moyens. Un outil et une nouvelle tunique. Du reste, doit-on comprendre la Formule : « par d’autres moyens [que les moyens politiques] » ? Ou « par d’autres moyens [que les moyens de la paix] » ? De là une question : tous les moyens non directement politiques de faire évoluer un rapport de forces relèvent-ils de la guerre ? Même question pour tous les moyens non directement pacifiques, c’est-à-dire fondés sur une contrainte (financière, morale, etc.), sur la technologie, la mobilisation des masses, la propagande, l’intoxication, la déstabilisation… On voit que la simple définition que donne Clausewitz ouvre déjà à la possibilité de diverses interprétations.

Dès lors, la guerre est-elle le seul affrontement entre deux armées ou est-elle l’ensemble des moyens, diplomatiques, idéologiques, moraux, économiques, destinés à faire plier l’adversaire ? Ainsi, la guerre peut être – version restreinte – la seule confrontation des armées, ou bien – version large – l’ensemble des moyens, militaires ou autres, visant à soumettre l’adversaire à notre volonté et à modifier un rapport de forces en notre faveur. La guerre peut donc être définie selon deux interprétations, l’une restreinte, l’autre élargie. La guerre, c’est : a) seulement quand les armes parlent ; ou bien b) quand l’ensemble des leviers sont mobilisés pour exercer une violence sur l’adversaire et le faire plier, sans que les armées entrent forcément en action. La guerre suppose comme préalable, dans les deux définitions, conflit d’intérêt entre deux puissances, et conscience de ce conflit, au moins par l’un des deux camps, et sentiment d’hostilité même s’il est inégalement partagé. C’est dire que la guerre relève du politique en tant que mode de gestion des conflits.

La guerre comme mode des relations publiques

L’une des difficultés dans la lecture de Clausewitz est justement ceci : bien qu’étant « à la fois stratège et penseur du politique » (Éric Weil), il ne définit pas toujours de manière identique le politique. C’est « l’intelligence de l’État personnifié » (De la guerre, livre I, chap. 1), nous dit Clausewitz. C’est encore ce qui représente « tous les intérêts de la communauté entière » (livre VIII, chap. 6). Ces deux définitions ne s’opposent pas. Comprendre où sont les intérêts pour les défendre : les deux propositions de Clausewitz se complètent. Reformulons cela en termes modernes : le politique, c’est la recherche de l’intérêt de l’État en tant qu’il représente la nation. La guerre est-elle, dès lors, uniquement la résultante du politique comme analyse rationnelle des intérêts de la nation ? Non. C’est la réponse que nous suggère Clausewitz. Il écrit : « La guerre n’est rien d’autre que la continuation des relations publiques, avec l’appoint d’autres moyens » (De la guerre, livre VIII, chap. 6). Cela veut dire que la guerre a toujours une dimension politique, mais ne résulte pas toujours d’un choix politique d’un sujet de l’histoire. La guerre échappe en partie à la dialectique sujet-libre choix-acte (dialectique de Descartes). Elle est une interaction. Elle est un mode des relations publiques. C’est bien pour cela que lorsque l’on étudie l’enchaînement qui mène à une guerre, on ne peut que rarement attribuer l’entière responsabilité d’un conflit à un seul camp. On observe ainsi qu’il y a guerre lorsque les deux protagonistes la veulent. Si un des deux ne fait qu’accepter la guerre (sans quoi, c’est pour lui la capitulation), il y aussi guerre. Mais peut-il y avoir guerre quand aucun des protagonistes ne la veut ? C’est l’hypothèse d’un enchaînement fatal non voulu. Or, Clausewitz envisage les deux cas de figure, la guerre prévue et assumée ; et la guerre qui nous échappe en partie.

Un exemple du Clausewitz rationnel est celui de la « Formule », déjà cité plus haut. Le Clausewitz rationnel est aussi celui qui dit : « L’intention politique est la fin, tandis que la guerre est le moyen, et l’on ne peut concevoir le moyen indépendamment de la fin. » Mais l’irrationnel pointe quand Clausewitz écrit : « Ne commençons pas par une définition de la guerre lourde et pédante ; bornons-nous à son essence, au duel. La guerre n’est rien d’autre qu’un duel à une plus vaste échelle. » En un sens, c’est une deuxième « Formule », autre que « la guerre, continuation de la politique par d’autres moyens ». Deuxième « Formule » qui nous éloigne du rationnel. Chacun sait, en effet, que les duels sont souvent une question d’honneur. Bien plus qu’une question d’intérêt ou de rationalité. Et quand le duel est porté à l’échelle de groupes organisés – en allant du duellum au bellum –, il reste une interaction et une relation. Avec sa part d’irrationnel. « Je ne suis pas mon propre maître, car il [l’adversaire] me dicte sa loi comme le lui dicte la mienne », écrit Clausewitz. Comme le dit Freud de son côté, « le moi n’est pas maître dans sa propre maison ».

La guerre n’est pas un accident

Ainsi, la guerre est-elle une volonté appliquée à « un objet qui vit et réagit ». Clausewitz résume : « La guerre est une forme des rapports humains. » La preuve du caractère relationnel de la guerre est qu’il faut être deux à recourir à la violence. Si l’un des camps attaqué répond à la violence par la non-violence – comme le Danemark face à l’Allemagne en 1940 –, il n’y a pas guerre (il y a néanmoins occupation du pays et sujétion de celui-ci. Il y a donc défaite de la nation et risque de disparition politique de celle-ci). On peut parfois éviter la guerre, mais si un pays vous désigne comme son ennemi, vous êtes son ennemi, que cela vous plaise ou non. Nous voyons ainsi que Clausewitz pense la rationalité, et espère la rationalité. Mais il envisage la possibilité de l’irrationalité. En fonction des citations, on passera de l’accent mis sur un registre à l’accent mis sur l’autre. Le rationnel précède l’irrationnel pour Clausewitz. Mais il ne le supprime pas.

Nous avons vu plus haut que l’on peut se demander parfois s’il n’y a pas guerre sans qu’elle soit vraiment voulue par les protagonistes. Il faut préciser les choses. La guerre résulte toujours de décisions, celles de l’attaquant, celle de l’attaqué, qui décide (ou pas, nous l’avons vu avec le Danemark de 1940) de se défendre. L’idée de la guerre comme simple enchaînement a ses limites. Dans Les Responsables de la Deuxième Guerre mondiale, Paul Rassinier explique que rien ne prouve que Hitler voulait la guerre en Europe en 1939, car il pensait pouvoir récupérer le couloir de Dantzig sans guerre, contrôler le pétrole roumain sans guerre, voire faire s’effondrer l’Union soviétique sans guerre, etc. Outre que cette thèse apparait très fragile compte tenu de la croyance affichée par Hitler dans les vertus « virilisantes » de la guerre (forme de « concurrence libre et non faussée » entre les peuples), il est bien évident que l’on ne peut arguer de son désir de paix en partant de l’hypothèse que tout le monde se pliera, en capitulant, à ses exigences. Toutefois, le caractère relationnel de la guerre dont parle Clausewitz dans le chapitre 6 du livre VIII De la guerre laisse penser que l’accident – nous voulons dire la guerre comme accident – n’est pas forcément impossible. La relation prend le pas sur les sujets de la relation. Sur la base d’un malentendu, tout peut se dérégler. Mais cela n’empêche pas qu’il y a dans le déclenchement d’une guerre des responsabilités parfaitement identifiables, même si les responsables ont parfois agi ou décidé dans le brouillard d’hypothèses contradictoires ou imprécises. Prenons l’exemple de l’Allemagne impériale en 1914 : on a dit à bon droit que Guillaume II ne voulait pas la guerre. Peut-être. Réalité « psychologique ». Mais l’essentiel est qu’il a quand même décidé de céder aux pressions du grand état-major général, notamment en acceptant d’envahir la Belgique, pourtant disposant d’un statut de neutralité internationale.

Résumons : des accidents peuvent infléchir des décisions, mais une guerre n’intervient pas par accident. Autre exemple, plus brûlant. Imaginons que Poutine ait pensé que suite au déclenchement de l’« Opération spéciale », le gouvernement ukrainien serait immédiatement renversé et négocierait avec la Russie dans un sens favorable aux projets de Poutine, à supposer qu’ils aient été très clairs dans son esprit. Il n’y aurait pas eu de guerre. Certes. Mais ce n’était qu’une hypothèse et de fait, elle ne s’est pas vérifiée : le gouvernement de Zelensky, pour x ou y raisons, ne s’est pas effondré. Poutine a donc pris le risque d’une guerre. Il en est donc responsable. En revanche, il n’en est pas le seul responsable, car il est bel et bien exact que les populations prorusses du Donbass étaient bombardées depuis 2014, et que les accords de Minsk (2014) n’ont pas été appliqués. Derechef. Il y a une part d’accident dans la guerre, mais la guerre n’est pas un accident.

La notion de guerre totale

La définition par Clausewitz de la guerre comme « continuation des relations politiques » est éclairante non seulement par elle-même, par ce qu’elle dit de la nature dialogique de la guerre, mais par ce qu’elle montre de la conception du politique par Clausewitz. Le politique, c’est le commerce entre les États et les nations. Le commerce n’est évidemment pas que le simple commerce des marchandises et de l’argent. C’est aussi le commerce des idées. Le politique, ce sont les relations entre les nations telles que déterminées par les intentions de chacun et par les interactions réciproques. En ce qui concerne la politique dite « intérieure », c’est la même chose, sauf qu’il s’agit des relations entre des groupes sociaux. La guerre est donc bien pour Clausewitz la continuation du politique par d’autres moyens (que les moyens pacifiques). Mais justement, en tant que continuation du politique, elle ne le fait pas disparaître, non plus que les autres moyens du politique. La guerre n’absorbe pas tout le politique. « Nous disons que ces nouveaux moyens s’y ajoutent [aux moyens pacifiques] pour affirmer du même coup que la guerre elle-même ne fait pas cesser ces relations politiques, qu’elle ne les transforme pas en quelque chose de tout à fait différent, mais que celles-ci continuent à exister dans leur essence, quels que soient les moyens dont elles se servent. »

C’est pourquoi la guerre n’exclut pas de mener en parallèle des négociations. « On livre bataille au lieu d’envoyer des notes mais on continue d’envoyer des notes ou l’équivalent de notes alors même que l’on livre bataille », écrit Raymond Aron (Penser la guerre, Clausewitz, tome 1, Gallimard, 1989, p. 180). La notion de guerre totale (Erich Ludendorff, 1916) exprime justement cette idée que la guerre, c’est plus que la violence armée. C’est la mobilisation de tout, y compris des imaginaires (idéalisation de soi, diabolisation de l’ennemi). C’est la mobilisation de tout le peuple, y compris les vieillards et les enfants. Si l’Allemagne nazie augmente le montant des retraites de ses citoyens en 1944, ce n’est pas parce qu’elle sous-estime la priorité du militaire, c’est parce qu’elle pense que l’arrière doit tenir pour que le front ne s’effondre pas. Mobilisation de tout et de tous : c’est pourquoi la stratégie n’est pas un concept étroitement militaire, mais est la conduite de tous les aspects économiques, démographiques, politiques, technologiques qui peuvent conduite à la victoire, comme l’explique le général André Beaufre (Introduction à la stratégie, Pluriel-Fayard, 2012). La guerre inclut la violence armée et son usage, mais va au-delà et inclut des moyens pacifiques. La paix comme la guerre relèvent des relations politiques. Ces relations sont des rapports de force mais aussi des rapports asymétriques entre vues du monde.

Quand Napoléon dit en 1813 à Metternich qu’il ne peut pas revenir battu en France, contrairement aux souverains légitimes qui peuvent revenir vaincus dans leur pays sans perdre leur trône, c’est une vérité subjective qui devient une vérité objective. Dans la mesure où Napoléon dit lui-même qu’il sera trop affaibli devant les Français s’il accepte d’être vaincu, les Alliés (alors les ennemis de la France) ne veulent pas traiter avec un dirigeant affaibli qui ne garantirait pas la durée de la paix aux conditions obtenues par eux. L’argument de Napoléon se retourne contre lui. Nous le voyons : la dimension rationnelle de la guerre et du politique, qui relève du calcul, se croise toujours avec une dimension irrationnelle, qui relève des subjectivités. Mais pour qu’il y ait guerre, et non stasis (guerre civile, discorde violente) ou terrorisme, il faut qu’il existe des groupes organisés, des nations ou des fédérations de nations, mais non pas des tribus éphémères. En ce sens, la postmodernité qui s’installe amène des conflits qui ne seront pas – et sans doute de moins en moins – des guerres au sens traditionnel, et qui n’en seront pas moins très violents, et échapperont à un mode de règlement classique par des négociations. Une perspective de chaos accru.

Kissinger poursuit : « Les joueurs placent à tour de rôle les pierres à n'importe quel endroit de la grille, créant ainsi des positions de force et s'efforçant en même temps d'encercler et de capturer les pierres de l'adversaire ». Il souligne également comment, au fur et à mesure des mouvements des pièces, les équilibres se modifient progressivement jusqu'à ce que, vers la fin de la partie, « le plateau se remplisse de zones de forces qui s'entrelacent partiellement ». Le wei ki cherche à encercler les pièces de l'adversaire en occupant le plus grand nombre possible d'espaces vides. Le but du jeu n'est pas de « manger des pièces », mais d'obtenir la domination stratégique du plateau en acculant l'adversaire tout au long de la partie, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune possibilité de faire des mouvements productifs ». Pour sa part, le jeu d'échecs est différent. Kissinger nous dit que, dans ce jeu, on recherche la victoire totale. Et c'est vrai, dans le jeu d'échecs, l'objectif « est le mat, placer le roi adverse dans une position où il ne peut plus bouger sans être détruit ». L'interaction des pièces est directe : elles cherchent à s'éliminer pour occuper des cases bien délimitées. Les pièces se mangent et sont retirées du plateau, épuisant ainsi l'adversaire et orientant les efforts vers l'encerclement de la pièce principale, le roi, jusqu'à ce que, comme nous l'avons dit, celui-ci ne puisse plus bouger sans être détruit.

Kissinger poursuit : « Les joueurs placent à tour de rôle les pierres à n'importe quel endroit de la grille, créant ainsi des positions de force et s'efforçant en même temps d'encercler et de capturer les pierres de l'adversaire ». Il souligne également comment, au fur et à mesure des mouvements des pièces, les équilibres se modifient progressivement jusqu'à ce que, vers la fin de la partie, « le plateau se remplisse de zones de forces qui s'entrelacent partiellement ». Le wei ki cherche à encercler les pièces de l'adversaire en occupant le plus grand nombre possible d'espaces vides. Le but du jeu n'est pas de « manger des pièces », mais d'obtenir la domination stratégique du plateau en acculant l'adversaire tout au long de la partie, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune possibilité de faire des mouvements productifs ». Pour sa part, le jeu d'échecs est différent. Kissinger nous dit que, dans ce jeu, on recherche la victoire totale. Et c'est vrai, dans le jeu d'échecs, l'objectif « est le mat, placer le roi adverse dans une position où il ne peut plus bouger sans être détruit ». L'interaction des pièces est directe : elles cherchent à s'éliminer pour occuper des cases bien délimitées. Les pièces se mangent et sont retirées du plateau, épuisant ainsi l'adversaire et orientant les efforts vers l'encerclement de la pièce principale, le roi, jusqu'à ce que, comme nous l'avons dit, celui-ci ne puisse plus bouger sans être détruit. Ce n'est pas un hasard si, d'un point de vue militaire, les plus grands stratèges des deux cultures sont si différents. Sun Tzu et Clausewitz illustrent clairement les différences que nous avons relevées ici, car ils s'appuient tous deux sur des rationalités analogues à celles que nous avons exposées en parlant des jeux.

Ce n'est pas un hasard si, d'un point de vue militaire, les plus grands stratèges des deux cultures sont si différents. Sun Tzu et Clausewitz illustrent clairement les différences que nous avons relevées ici, car ils s'appuient tous deux sur des rationalités analogues à celles que nous avons exposées en parlant des jeux.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Son actualité tient à la géopolitique mondiale et à l’importance croissante du pays de Chung Kuò sur le plan économique et stratégique, mais aussi à l’exotisme de formulations littéraires du texte, inspirant une tradition de savoir dont l’ambiguïté, comme celle des écrits de Lao Tse, est susceptible d’interprétations multiples. Par ailleurs, l’actualité de L’Art de la Guerre découle de la somme des dilemmes et des interrogations que les hommes de pensée et d’action doivent résoudre dans les drames individuels de leur vie, ou dans les engagements collectifs de leurs peuples ou encore dans les questionnements imposés par des situations graves, de danger existentiel et de menace imminente.

Son actualité tient à la géopolitique mondiale et à l’importance croissante du pays de Chung Kuò sur le plan économique et stratégique, mais aussi à l’exotisme de formulations littéraires du texte, inspirant une tradition de savoir dont l’ambiguïté, comme celle des écrits de Lao Tse, est susceptible d’interprétations multiples. Par ailleurs, l’actualité de L’Art de la Guerre découle de la somme des dilemmes et des interrogations que les hommes de pensée et d’action doivent résoudre dans les drames individuels de leur vie, ou dans les engagements collectifs de leurs peuples ou encore dans les questionnements imposés par des situations graves, de danger existentiel et de menace imminente.

La subtilité du coup d’œil et la rapidité d’exécution décident de la réussite immédiate et à long terme. Elles fondent dans l’instant, l’esprit et l’âme de l’action du stratège. Voir, agir et vaincre le futur se dévoilent totalement dans l’instant, dans l’occasion fugace, dans la saisie d’un acte, dans un détail divinatoire. Voir, interpréter et agir exigent de passer par des manifestations infimes, par un coup de regard et une étincelle des yeux ! Il faut saisir toutes les implications d’un acte par une décision foudroyante ! Agir sur le futur, c’est acter dans les amonts du temps, c’est penser la durée dans l’instant, c’est troubler l’ordre absolu par l’irruption du chaos, c’est former par l’informe, dans toute la profondeur des temps. La victoire, dans l’ordre absolu, est le fruit de l’ordre intérieur, brisant la législation du prévisible. C’est frapper par l’imparable, portant atteinte aux vertus du paisible. C’est là que la lame scinde la lumière de ses origines et coupe le regard de l’homme pour le faire rentrer dans les ténèbres de la nuit et dans celles du vide. Dans la domestication de la guerre et des conflits permanents, quatre écoles mènent le jeu et orientent les solutions dans la Chine ancienne :

La subtilité du coup d’œil et la rapidité d’exécution décident de la réussite immédiate et à long terme. Elles fondent dans l’instant, l’esprit et l’âme de l’action du stratège. Voir, agir et vaincre le futur se dévoilent totalement dans l’instant, dans l’occasion fugace, dans la saisie d’un acte, dans un détail divinatoire. Voir, interpréter et agir exigent de passer par des manifestations infimes, par un coup de regard et une étincelle des yeux ! Il faut saisir toutes les implications d’un acte par une décision foudroyante ! Agir sur le futur, c’est acter dans les amonts du temps, c’est penser la durée dans l’instant, c’est troubler l’ordre absolu par l’irruption du chaos, c’est former par l’informe, dans toute la profondeur des temps. La victoire, dans l’ordre absolu, est le fruit de l’ordre intérieur, brisant la législation du prévisible. C’est frapper par l’imparable, portant atteinte aux vertus du paisible. C’est là que la lame scinde la lumière de ses origines et coupe le regard de l’homme pour le faire rentrer dans les ténèbres de la nuit et dans celles du vide. Dans la domestication de la guerre et des conflits permanents, quatre écoles mènent le jeu et orientent les solutions dans la Chine ancienne : Or, si la stratégie à l’occidentale suppose l’organisation des combats en fonction du but de guerre (Zweck) et l’investissement des forces dans l’espace en fonction des combats, la stratégie chinoise conçoit le fondement de la stratégie dans l’action indirecte, comme pratique intelligente de la ruse. L’intelligence rusée du chef de guerre construit sa victoire sur le mouvement de l’adversaire, dans l’esprit même de l’ennemi. Or, si tel est un objectif important de la conduite des opérations militaires, de quelle manière peut-on assimiler une opération militaire, en particulier celle du stratège à un art, à une activité de l’âme. Comment par ailleurs, peut-on construire une philosophie ou une théorie de cet art ? Or, puisque toutes les guerres réunissent trois caractères essentiels, la violence originelle, la libre activité de l’âme et l’entendement politique, comment concilier violence et politique et dans quelles conditions justifier, au nom de l’entendement politique, l’abandon du principe d’anéantissement ou de victoire, sur l’ennemi ? Et encore, là où la décision est inséparablement politique et militaire, comment justifier un abandon du combat, qui est le seul conforme à l’essence de la guerre et à son concept pur ? Si la guerre n’est pas une réalité autonome du politique (d’après Carl Clausewitz, « la guerre a bien sa grammaire, mais non sa logique propre »), quel est le sens d’une action guerrière qui s’oriente délibérément vers la manœuvre et vers l’action indirecte, tournant le dos à la bataille et au combat ? Et pour terminer, la série des questionnements inhérents au débat stratégique, comment réconcilier le caractère historique, conditionné et déterminé d’une guerre, liée à des circonstances conjoncturelles et aux intentions politiques des belligérants, aux modèles abstraits, philosophiques et anhistoriques des guerres absolues, seuls conformes au concept pur de guerre ? En son temps, Sun Tzu suggère de « construire sa victoire sur les mouvements de l’ennemi » et cette recommandation opère par le renouvellement constant de deux modalités du combat : de « front » ou de « biais ». Or, la « puissance de l’action de biais » repose sur des ruses, des surprises et des procédées indirectes qui relèvent de l’action tactique, qui ne font appel ni à l’organisation des armés sur le terrain ni à leur réunion en vue de l’engagement. Elles appartiennent aux procédés des manœuvres hétérodoxes et à la tactique plus qu’à la stratégie.

Or, si la stratégie à l’occidentale suppose l’organisation des combats en fonction du but de guerre (Zweck) et l’investissement des forces dans l’espace en fonction des combats, la stratégie chinoise conçoit le fondement de la stratégie dans l’action indirecte, comme pratique intelligente de la ruse. L’intelligence rusée du chef de guerre construit sa victoire sur le mouvement de l’adversaire, dans l’esprit même de l’ennemi. Or, si tel est un objectif important de la conduite des opérations militaires, de quelle manière peut-on assimiler une opération militaire, en particulier celle du stratège à un art, à une activité de l’âme. Comment par ailleurs, peut-on construire une philosophie ou une théorie de cet art ? Or, puisque toutes les guerres réunissent trois caractères essentiels, la violence originelle, la libre activité de l’âme et l’entendement politique, comment concilier violence et politique et dans quelles conditions justifier, au nom de l’entendement politique, l’abandon du principe d’anéantissement ou de victoire, sur l’ennemi ? Et encore, là où la décision est inséparablement politique et militaire, comment justifier un abandon du combat, qui est le seul conforme à l’essence de la guerre et à son concept pur ? Si la guerre n’est pas une réalité autonome du politique (d’après Carl Clausewitz, « la guerre a bien sa grammaire, mais non sa logique propre »), quel est le sens d’une action guerrière qui s’oriente délibérément vers la manœuvre et vers l’action indirecte, tournant le dos à la bataille et au combat ? Et pour terminer, la série des questionnements inhérents au débat stratégique, comment réconcilier le caractère historique, conditionné et déterminé d’une guerre, liée à des circonstances conjoncturelles et aux intentions politiques des belligérants, aux modèles abstraits, philosophiques et anhistoriques des guerres absolues, seuls conformes au concept pur de guerre ? En son temps, Sun Tzu suggère de « construire sa victoire sur les mouvements de l’ennemi » et cette recommandation opère par le renouvellement constant de deux modalités du combat : de « front » ou de « biais ». Or, la « puissance de l’action de biais » repose sur des ruses, des surprises et des procédées indirectes qui relèvent de l’action tactique, qui ne font appel ni à l’organisation des armés sur le terrain ni à leur réunion en vue de l’engagement. Elles appartiennent aux procédés des manœuvres hétérodoxes et à la tactique plus qu’à la stratégie.

Dans la conception occidentale de la guerre est exclu tout principe de « limite » qui, dans la stratégie chinoise, trouve sa forme elliptique dans le désengagement et la « fuite ». L’expression plus fidèle de la philosophie chinoise est celle du « Livre des mutations » dont les figures divinatoires offrent une représentation symbolique de l’univers et une référence aux forces qui y sont à l’œuvre. Ces représentations de la « science des mutations », sont liées, depuis les origines, aux arts martiaux, à la dialectique du Yin et du Yang, au sein de laquelle il n’y a pas de négation, mais de simple dépassement. Grâce à l’art divinatoire, il est possible de déchiffrer et de prévoir ce qui est encore en germe, par l’identification des traces ou des signes avant-coureurs, des mutations ou des évènements qui se dessinent. L’énoncé philosophique selon lequel « l’occulte est au cœur du manifeste et non dans son contraire » est au cœur du système d’interprétation de la réalité contenu dans le « Livre des mutations ». Le réel se définit par son instabilité et ses configurations transitoires. Il faudra en déchiffrer les formes et en appréhender le sens afin d’en tirer parti.

Dans la conception occidentale de la guerre est exclu tout principe de « limite » qui, dans la stratégie chinoise, trouve sa forme elliptique dans le désengagement et la « fuite ». L’expression plus fidèle de la philosophie chinoise est celle du « Livre des mutations » dont les figures divinatoires offrent une représentation symbolique de l’univers et une référence aux forces qui y sont à l’œuvre. Ces représentations de la « science des mutations », sont liées, depuis les origines, aux arts martiaux, à la dialectique du Yin et du Yang, au sein de laquelle il n’y a pas de négation, mais de simple dépassement. Grâce à l’art divinatoire, il est possible de déchiffrer et de prévoir ce qui est encore en germe, par l’identification des traces ou des signes avant-coureurs, des mutations ou des évènements qui se dessinent. L’énoncé philosophique selon lequel « l’occulte est au cœur du manifeste et non dans son contraire » est au cœur du système d’interprétation de la réalité contenu dans le « Livre des mutations ». Le réel se définit par son instabilité et ses configurations transitoires. Il faudra en déchiffrer les formes et en appréhender le sens afin d’en tirer parti.

La visione politica dei due è molto simile ed emerge costantemente nelle lettere. Il libro ne segue le tracce nel quadro di quegli anni burrascosi che fu l’inizio dell’800 con le guerre napoleoniche la disfatta di Jena (14 ottobre 1806), la sconfitta e l’umiliazione prussiana che scossero gli animi della coppia (che in quel periodo non era ancora sposata, il matrimonio venne celebrato il 17 dicembre 1810 a Berlino presso la Marienkirche visitabile ancora oggi in pieno centro). Questo permette all’autrice di ricostruire in modo preciso le vicende della Prussia, e in genere dell’Europa di quegli anni, inserendovi quindi la maturazione delle idee politico-strategiche di Clausewitz oltre che ovviamente le vicende amorose dei due.

La visione politica dei due è molto simile ed emerge costantemente nelle lettere. Il libro ne segue le tracce nel quadro di quegli anni burrascosi che fu l’inizio dell’800 con le guerre napoleoniche la disfatta di Jena (14 ottobre 1806), la sconfitta e l’umiliazione prussiana che scossero gli animi della coppia (che in quel periodo non era ancora sposata, il matrimonio venne celebrato il 17 dicembre 1810 a Berlino presso la Marienkirche visitabile ancora oggi in pieno centro). Questo permette all’autrice di ricostruire in modo preciso le vicende della Prussia, e in genere dell’Europa di quegli anni, inserendovi quindi la maturazione delle idee politico-strategiche di Clausewitz oltre che ovviamente le vicende amorose dei due.

El gran ensayista y pensador de lo político y la política, Günter Maschke, ha encontrado, al respecto y recientemente

El gran ensayista y pensador de lo político y la política, Günter Maschke, ha encontrado, al respecto y recientemente Planteados así las premisas o los presupuestos, habría que concluir que sí; pero ocurre que las cosas no son así, es decir, que el pensamiento de Clausewitz (ni de los más importantes y coherentes «pensadores políticos», incluido Noam Chomsky) no tiene esos presupuestos que se les atribuye falsamente. Y ello debido a que la frase de Clausewitz (ni el pensamiento de los filósofos a los que me refiero) no puede sacarse del contexto de toda su obra, incluido la correspondencia, del general prusiano (y de los autores que miren «sin prejuicios» los hechos ).

Planteados así las premisas o los presupuestos, habría que concluir que sí; pero ocurre que las cosas no son así, es decir, que el pensamiento de Clausewitz (ni de los más importantes y coherentes «pensadores políticos», incluido Noam Chomsky) no tiene esos presupuestos que se les atribuye falsamente. Y ello debido a que la frase de Clausewitz (ni el pensamiento de los filósofos a los que me refiero) no puede sacarse del contexto de toda su obra, incluido la correspondencia, del general prusiano (y de los autores que miren «sin prejuicios» los hechos ). Ahora bien, volvamos a la Guerra contra Irak, una manifestación más (en este caso de violencia extrema «policial») de la nueva «política «del «Imperio» constituido y constituyente de la también «nueva forma de la relación-capital» –el «Capitalismo como forma Imperio», según la reciente tesis del libro de Antonio Negri y M. Hardt– e intentemos «comprender» ahora, con las «armas conceptuales tradicionales» clausewitzianas, la política del bando «occidental». Entonces, EEUU, dirigido por Bush II, se nos presenta como un «nuevo Napoleón» que reuniera en su persona política la categoría de «príncipe o soberano» al ser, a los ojos del Mundo, al mismo tiempo «cabeza civil y militar» de la «civilización». Pero otorgándole que sea la cabeza militar en el planeta, ¿quién le otorga el que sea también la «cabeza civil»?

Ahora bien, volvamos a la Guerra contra Irak, una manifestación más (en este caso de violencia extrema «policial») de la nueva «política «del «Imperio» constituido y constituyente de la también «nueva forma de la relación-capital» –el «Capitalismo como forma Imperio», según la reciente tesis del libro de Antonio Negri y M. Hardt– e intentemos «comprender» ahora, con las «armas conceptuales tradicionales» clausewitzianas, la política del bando «occidental». Entonces, EEUU, dirigido por Bush II, se nos presenta como un «nuevo Napoleón» que reuniera en su persona política la categoría de «príncipe o soberano» al ser, a los ojos del Mundo, al mismo tiempo «cabeza civil y militar» de la «civilización». Pero otorgándole que sea la cabeza militar en el planeta, ¿quién le otorga el que sea también la «cabeza civil»? Gustavo Bueno ha recogido también esta modificación crucial, sin hipostatizarla, con su análisis del surgimiento de la Idea de la «Nación política» o nación canónica:

Gustavo Bueno ha recogido también esta modificación crucial, sin hipostatizarla, con su análisis del surgimiento de la Idea de la «Nación política» o nación canónica:

Oltre a questa differenza di fatto esistente nelle guerre, va stabilito in modo esplicito e preciso anche il punto di vista – pure praticamente necessario – secondo cui la guerra non è niente altro che la politica dello Stato proseguita con altri mezzi. Questo punto di vista, tenuto ben fermo dappertutto, darà unità a questa trattazione saggistica. E tutto sarà quindi più facile da districare.

Oltre a questa differenza di fatto esistente nelle guerre, va stabilito in modo esplicito e preciso anche il punto di vista – pure praticamente necessario – secondo cui la guerra non è niente altro che la politica dello Stato proseguita con altri mezzi. Questo punto di vista, tenuto ben fermo dappertutto, darà unità a questa trattazione saggistica. E tutto sarà quindi più facile da districare. Centrando il nostro pensiero sulla politica, per poi passare alla guerra, è necessario soffermarsi su questo punto. La politica è un conflitto di interessi, si fonda su di essi e si basa su rapporti di forza, vale a dire su rapporti tra individui che pensano e agiscono in modo da raggiungere i loro scopi. Sicché si può divergere per almeno due ragioni: si diverge sul fine o si diverge sul mezzo, o su entrambi. La politica ammette diversificazione di partiti non solo in virtù dello scopo finale, cioè un peculiare ordinamento sociale o economico, ma pure sui mezzi attraverso cui raggiungere lo scopo. I comunisti e i socialisti non avevano grandi distinzioni in merito ai fini, ma grandi differenze sussistevano nella concezione dei mezzi attraverso cui raggiungere gli scopi.

Centrando il nostro pensiero sulla politica, per poi passare alla guerra, è necessario soffermarsi su questo punto. La politica è un conflitto di interessi, si fonda su di essi e si basa su rapporti di forza, vale a dire su rapporti tra individui che pensano e agiscono in modo da raggiungere i loro scopi. Sicché si può divergere per almeno due ragioni: si diverge sul fine o si diverge sul mezzo, o su entrambi. La politica ammette diversificazione di partiti non solo in virtù dello scopo finale, cioè un peculiare ordinamento sociale o economico, ma pure sui mezzi attraverso cui raggiungere lo scopo. I comunisti e i socialisti non avevano grandi distinzioni in merito ai fini, ma grandi differenze sussistevano nella concezione dei mezzi attraverso cui raggiungere gli scopi. Ogni attore politico ammette tre generi di relazioni con un altro attore politico: alleanza, indifferenza, ostilità. Nel caso in cui le due parti in contrapposizione non trovino alcun genere di accordo possibile né sui fini da raggiungere, né sui mezzi, e sono propensi a darsi battaglia per ottenere la vittoria sull’altro, si giunge al conflitto. Se il conflitto è di natura sociale, si parla di lotta politica; se il conflitto è di natura armata, si parla di guerra. Politica e guerra sono solo due casi particolari della logica del conflitto e la guerra è, a sua volta, una peculiare forma della politica. Perché è solo l’interesse politico a determinare la volontà di combattere per mezzo delle armi.

Ogni attore politico ammette tre generi di relazioni con un altro attore politico: alleanza, indifferenza, ostilità. Nel caso in cui le due parti in contrapposizione non trovino alcun genere di accordo possibile né sui fini da raggiungere, né sui mezzi, e sono propensi a darsi battaglia per ottenere la vittoria sull’altro, si giunge al conflitto. Se il conflitto è di natura sociale, si parla di lotta politica; se il conflitto è di natura armata, si parla di guerra. Politica e guerra sono solo due casi particolari della logica del conflitto e la guerra è, a sua volta, una peculiare forma della politica. Perché è solo l’interesse politico a determinare la volontà di combattere per mezzo delle armi. Allo stesso tempo, con l’avanzare della tecnica e delle conoscenze scientifiche, le guerre cambiano di strumenti ma non nella sostanza. La natura dei fini umani è sempre la stessa, non cambia in base alle epoche storiche: ciò che cambia è l’oggetto, non l’intenzione verso di esso. In questo senso, la guerra, non solo nel suo farsi ma anche nel suo concetto, è di natura permanentemente multiforme. Essa cambia nei mezzi e negli scopi, cioè muta totalmente di forma. È la forma della guerra, non le sue ragioni profonde, a costituire la ragione fondamentale della diversità dei conflitti armati della storia. Eppure, a partire dalla comprensione della guerra nel suo ruolo di strumento politico, si nota una lunga linea di continuità tra i vari fenomeni bellici.

Allo stesso tempo, con l’avanzare della tecnica e delle conoscenze scientifiche, le guerre cambiano di strumenti ma non nella sostanza. La natura dei fini umani è sempre la stessa, non cambia in base alle epoche storiche: ciò che cambia è l’oggetto, non l’intenzione verso di esso. In questo senso, la guerra, non solo nel suo farsi ma anche nel suo concetto, è di natura permanentemente multiforme. Essa cambia nei mezzi e negli scopi, cioè muta totalmente di forma. È la forma della guerra, non le sue ragioni profonde, a costituire la ragione fondamentale della diversità dei conflitti armati della storia. Eppure, a partire dalla comprensione della guerra nel suo ruolo di strumento politico, si nota una lunga linea di continuità tra i vari fenomeni bellici.

Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.

Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.

De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente.

De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente. Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.

Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.

Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia.

Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia. Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores.

Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores. El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).

El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).

Carl von Clausewitz (1780-1831) appartient à la catégorie des illustres inconnus dont l’oeuvre a masqué la vie. C’est en effet grâce à Vom Kriege (De la guerre), publié quelques années après sa mort, qu’il acquiert une célébrité qui va défier le temps. Cet immense traité reste considéré comme le plus important jamais consacré aux questions militaires et stratégiques, inspirant les plus grands généraux, mais également des intellectuels comme Guy Debord, Raymond Aron ou René Girard.

Carl von Clausewitz (1780-1831) appartient à la catégorie des illustres inconnus dont l’oeuvre a masqué la vie. C’est en effet grâce à Vom Kriege (De la guerre), publié quelques années après sa mort, qu’il acquiert une célébrité qui va défier le temps. Cet immense traité reste considéré comme le plus important jamais consacré aux questions militaires et stratégiques, inspirant les plus grands généraux, mais également des intellectuels comme Guy Debord, Raymond Aron ou René Girard.