Robert STEUCKERS :

Réponse au questionnaire sur l’Europe de Mathilde Gibelin et Fanny Truilhé

(http://tourdeurope.overblog.com)

L’Europe, pour vous, c’est quoi ?

Pour moi, l’Europe est le territoire résiduaire des peuples indo-européens ; la portion d’un vaste domaine eurasien qui leur reste après les invasions hunniques, turques et mongoles, venues d’Asie orientale (au départ), puis sarrasines, perpétrées, elles, dans la foulée de l’expansion arabo-musulmane en Afrique du Nord. Bien sûr, les Européens ont reconquis l’Espagne et les Balkans et, à partir du Tsar Ivan IV le Terrible, ont ramené petit à petit les Mongols vers leurs territoires d’origine, mais la « reconquista » demeure incomplète : la Méditerranée n’est pas sécurisée, Chypre a été réoccupée en 1974, le territoire turquisé de la Romania orientale se pose toujours comme un verrou pour toute expansion future à la façon de l’Empire romain, la démographie chinoise galopante menace la Sibérie vide, faute d’une population slave qui se renouvelle, tout comme l’Europe vieillissante reçoit le débordement de l’hypernatalité africaine, etc. L’Europe a été pendant des siècles une communauté de combat, souvent fort indisciplinée, reflet de sociétés incapables de percevoir et de désigner clairement l’ennemi qui cherchait, et cherche toujours, à les submerger. L’Europe n’existait que chez ceux d’entre les Européens qui luttaient pour empêcher cette submersion. Pour ne pas remonter aux Champs Catalauniques, cet esprit s’est incarné dans les figures les plus sublimes de notre histoire, dans les Ordres de chevalerie (Johannites de Rhodes et de Malte) puis dans l’Ordre de la Toison d’Or : Jean sans Peur, pris prisonnier à Nicopolis, Philippe le Bon, qui prononce le Vœu du Faisan à Lille en février 1454, Charles-Quint, notre grand empereur, qui prend Tunis en 1535, son fils illégitime Don Juan d’Autriche, vainqueur à Lépante en 1571, Jan Sobieski, roi de Pologne et vainqueur des Turcs devant Vienne en 1683, le Prince Eugène de Savoie, qui a amorcé la reconquête des Balkans et éloigné définitivement le danger turc du cœur de l’Europe danubienne, etc. Depuis ces âges héroïques, les volontés se sont assoupies et les perceptions, claires auparavant, se sont troublées.

Vous sentez-vous Européen ?

Oui, j’appartiens à la communauté de combat qui veut, en dépit de toutes les vicissitudes et de toutes les démissions, maintenir notre civilisation et ses peuples hors de tout étau étranger, les soustraire à toutes géopolitique ou géostratégie visant leur étouffement et leur submersion.

Existe-t-il selon vous une identité culturelle européenne ?

Oui, et cette identité n’est pas figée. Eugen Rosenstock-Huessy, combattant des Corps Francs allemands après 1918 et exposant particulièrement original de la « révolution conservatrice », a écrit un livre très important, malheureusement non traduit en français et oublié, qui nous enseignait que l’identité européenne était justement cet art de révolutionner en permanence ce qui existe et se trouve en voie de pétrification, de « révolutionner » au sens évidemment étymologique du terme, de « revolvere », de revenir aux sources vives, aux étymons fondateurs. Cette identité est effervescente parce qu’elle est combat permanent. Par suite, n’ont une identité européenne que ceux qui révolutionnent, en voulant rester, par cette démarche, fidèles à leurs racines et aux combats de leurs prédécesseurs. Une identité ne peut en aucun cas se manifester sous la forme de bigoteries figées, d’adulation de formes muséifiées, installées et posées comme inamovibles. Elle est « révolutionnante » dans la mesure où elle est aventureuse, prospective et « désinstallante ».

Par ailleurs, on peut ajouter qu’aucune tradition culturelle européenne, qu’aucun filon culturel ne demeurent arrêtés à des frontières naturelles ou étatiques à l’intérieur de l’Europe. On trouve la Chanson de Roland, la matière celtique venue du Pays de Galles (et des cavaliers Sarmates installés là-bas par Rome), les chants de l’Amour Courtois, la figure de Maître Renard ou celle de Tyl Uilenspiegel/Eulenspiegel dans plusieurs littératures européennes, au-delà des barrières linguistiques. Plus près de nous, les filons de l’Art Nouveau (du Jugendstil), de la pensée et de la littérature vitalistes ou existentialistes, les formes diverses, qu’ont prises les futurismes, les surréalismes, les vorticismes ou les néo-classicismes, transcendent également les frontières, de même que leurs traductions politiques. Ce sont là les indices d’une culture commune, de préoccupations partagées.

Quand vous entendez « Europe », pensez-vous culture, politique ou économie ?

Les trois sont indissociables. Il faut une Europe culturelle, surtout fidèle à ses traditions antiques, qui fonde sa politique sur cet héritage et que se donne les moyens économiques de durer et de résister. En gros, il faut une Europe enracinée dans sa culture la plus ancienne et la plus immémoriale, qui a retenu les leçons de la politique d’Aristote, de la République de Platon, de la Perse avestique (cf. Jean Haudry), de Sparte et de Rome et qui se construit une économie et une agriculture les plus autarciques qui soient.

Quel est selon vous le personnage, le symbole, le lieu européen par excellence ?

L’Europe n’est pas singularité : elle est diversité. Elle compte d’innombrables personnages emblématiques. Les symboles qu’elle offre sont aussi fort nombreux, car elle représente sans doute la seule grande culture qui se « révolutionne » (toujours Rosenstock-Huessy !) et qui, en se « révolutionnant » en permanence, génère sans cesse de nouveaux symboles : Stonehenge ou le Crystal Palace en Angleterre, la peinture de Vermeer ou de Rembrandt aux Pays-Bas, la Tour Eifel ou les grottes de Lascaux en France, la Porta Nigra de Trêves ou la Porte de Brandebourg à Berlin en Allemagne, la Via Appia au sortir de la Rome antique ou le château octogonal de Frédéric II de Hohenstaufen en Italie, etc. Pour les lieux qui impressionnent : les fjords de Norvège, la Sierra Nevada, le Mont Blanc ? Ou des paysages plus doux, plus apaisants, comme le Jura ou la Transylvanie, les Ardennes ou l’Eifel ? Ou des côtes où dominent les tons pastel comme les dunes des Flandres au Danemark, où celles, rocheuses et dentelées, de criques et d’îles, de la Dalmatie ou de l’Egée ? L’Européen, en tant que révolutionnaire permanent, est aussi un être itinérant, une réincarnation d’Odin ou du pèlerin de Nicolas de Flües, toujours en route en chantant, un grand chapeau vissé sur le crâne, une pèlerine sur les épaules et un bâton à la main. Nos grands empereurs, Charlemagne, Charles-Quint ou Frédéric Barbarossa ont passé leur vie à cheval, cheminant d’un palais palatin à l’autre, d’un champ de bataille à un autre, pour rendre visite à tous leurs sujets et féaux ou pour bouter hors d’Europe les ennemis venus de sa périphérie. Partout en Europe, il y a des traces : elles sont symboles et lieux sacrés de notre mémoire. Pérégrinons, nous et nos enfants, pour apprendre toutes les facettes de notre âme tourbillonnante !

L’Europe se réduit-elle, selon vous, à l’Union Européenne ?

Quand l’Europe était celle des Six, puis des Neuf, des Douze ou des Quinze, elle n’était pas, à mes yeux, l’Europe entière. A fortiori pour moi, qui ait amorcé mon combat contre l’hémiplégie à laquelle le traité de Yalta condamnait notre continent, surtout par la volonté des Américains, trop heureux de priver les centres industriels de l’Europe occidentale de leurs débouchés ou de leurs sources de matières premières situés en Europe orientale et en Russie. Aujourd’hui, l’Union Européenne compte presque tous les pays d’Europe, à l’exception des Balkans, de la Biélorussie, de l’Ukraine et de la Russie. Mais la classe eurocratique qui domine l’UE n’a pas adopté l’idéologie aristotélicienne, romaine, impériale, révolutionnaire et conservatrice qu’il fallait pour organiser ce continent. Elle a adopté, sans aucun esprit critique, l’idéologie néolibérale venue d’Amérique, où elle est toutefois tenue en laisse par des réflexes protectionnistes, dont l’Europe, malheureusement, s’est défait. Nous avons non plus une Europe capable de vivre largement en autarcie, en protégeant ses secteurs non marchands, meilleurs indices de l’excellence d’une civilisation, mais une Europe ouverte tous azimuts à des flux démographiques étrangers, qui déstabilisent les structures sociales que les générations précédentes avaient mises en place, qui imposent des économies parallèles diasporiques, mafieuses et criminogènes, que déplorent les gauches à chaudes larmes sans vouloir y porter réellement remède, en dépit des admonestations des instances internationales ; une Europe également ouverte à des modes de fonctionnement économique qui laissent libre cours aux pires errements de l’idéologie globaliste, par laquelle aucune autarcie sainement comprise ne peut ni s’imposer ni subsister.

Tout cela se passe au moment où le reste du monde, et essentiellement l’Inde, la Chine, la Russie et le Brésil (et derrière lui la plupart des Etats ibéro-américains) cherchent justement à pallier les inconvénients du globalisme, cette idéologie dominante de l’américanosphère, du monde occidental, à laquelle adhèrent les eurocrates, contre l’intérêt même des Européens. Ces puissances chalengeuses veulent travailler dans un concert international différent, non centré autour des Etats-Unis, et faire émerger d’autres formes de coopération entre les peuples, où le volontarisme politique, et non pas la fatalité du marché, dicte les conduites à suivre. Joseph E. Stiglitz, Prix Nobel d’économie en 2001, ne cesse de nous avertir : l’idéologie du tout-est-marché, de la déréglementation généralisée et des délocalisations tous azimuts est bel et bien une pure et abstraite construction de l’esprit et non pas le reflet objectif d’une fatalité propre à la sphère économique ; celle-ci en vient à être posée comme dissociée de toutes les autres sphères de l’activité humaine et, par suite, (im)posée comme supérieure, tellement supérieure qu’elle réclame la soumission totale de toutes les activités humaines à ses règles. Il y a donc une issue au désastre contemporain, fruit de la succession ininterrompue de crises financières et bancaires, à condition que l’on se débarrasse une bonne fois pour toute des chimères inventées par des économistes en chambre et des idéologues frénétiques qui veulent noyer le politique dans l’économique et faire ainsi « triompher la cupidité » (Stiglitz).

Donc l’Europe ne peut se définir au départ des pensées et conduites dissolvantes de l’eurocratie de Bruxelles et de Strasbourg. Elle a besoin du même volontarisme qui anime Poutine en Russie, et les leaders chinois, indiens ou brésiliens dans leurs sphères respectives et dans les alliances qu’ils préconisent et pratiquent.

Quel classement feriez-vous de vos trois identités (régionale, nationale et européenne) ; par laquelle vous sentez-vous le plus concerné ou le moins concerné. Se cumulent-elles pour vous ? Ou se menacent-elles ?

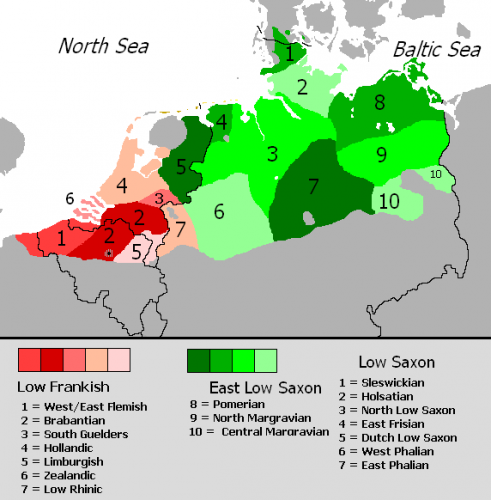

J’appartiens à une zone de l’Europe qui est un carrefour. Cette idée de « carrefour », je la tiens depuis mes dix-huit ans d’un sympathique Ardennais qui organisait, depuis Bruxelles, des séjours linguistiques en Angleterre, en Allemagne et en Hollande. Cet Ardennais était unilingue francophone et regrettait de ne pas avoir appris d’autres langues dans un pays qui était au point d’intersection de quatre langues européennes importantes : le français, l’allemand, le néerlandais et l’anglais. Avec une touchante obstination, il s’ingéniait à organiser les meilleurs séjours linguistiques possibles pour les lycéens et étudiants qui lui étaient confiés. Il avait le sens de la culture : toutes les visites organisées par ses soins se déroulaient dans des sites historiques époustouflants (Hastings, Brighton, la maison de Kipling, etc.). Depuis ma visite chez ce bouillonnant Ardennais en 1974, je me considère comme un « homme du carrefour », ouvert aux quatre horizons, offerts par ces quatre langues, et doté vaille que vaille d’une culture latine, transmise par un Bruxellois haut en couleur, l’Abbé Simon Hauwaert. Celui-ci nous avait organisé des voyages d’hellénistes, disait-il, en Grèce mais aussi dans les provinces grecques antiques désormais occupées par la Turquie, d’Andrinople en Thrace jusqu’au cœur de la Cappadoce. Dans mon enfance et dans les premières années de mon adolescence, la transhumance estivale que nous pratiquions, en nous rendant chaque été en Franche-Comté, m’avait également fait découvrir d’autres paysages et surtout la Suisse, qui exerce une véritable fascination sur la plupart des citoyens belges. Ma fibre pro-helvétique, je la dois à un instituteur de mon quartier, Jean Declerk, toujours bon pied bon œil malgré le poids des ans, qui organisait des classes de neige à Melchtal (Obwalden) pour les écoles primaires libres de notre commune et avait corédigé un manuel sur la Suisse particulièrement bien ficelé (on n’oserait plus élever les gamins de onze ou douze ans à un tel niveau aujourd’hui…). J’étais donc à dix-huit ans un gamin basé à Bruxelles mais qui avait déjà quelque peu pérégriné, du moins plus que la moyenne de ses contemporains dans les classes populaires. De plus, j’ai été élevé en deux langues, le néerlandais et le français, tout en étant frotté à plusieurs dialectes régionaux, fort différents les uns des autres, si bien que certains linguistes estiment qu’ils sont des langues différentes (le ouest-flamand de ma grand-mère maternelle née près d’Ypres, le bruxellois/brabançon de ma mère, le limbourgeois de la famille de mon père). Casterman, l’éditeur de Tintin, a eu, ces dernières années, la bonne idée d’éditer les albums d’Hergé en toutes sortes de dialectes européens : l’album L’île noire (Et doenker ejland) en ostendais (ouest-flamand) est particulièrement savoureux, tout autant que la traduction en hasseltois (limbourgeois) d’ On a marché sur la lune (Manne obbe moan).

Pour ma part, on ne peut pas vraiment parler d’identité régionale : Bruxelles est peut-être une région à part entière, juridiquement parlant, mais elle n’est pas une région charnelle, au même titre que la Bretagne ou l’Alsace. C’est une ville qui a des racines et de multiples beaux fleurons (dont l’Art Nouveau d’Horta) mais il faut se rappeler que, comme beaucoup de métropoles et de capitales, elle a attiré, au plus fort moment de son essor, une quantité d’immigrants qui ne possédaient pas ses racines, lesquelles ont été noyées dans un magma difficilement définissable. Entre 1880 et 1914, pour chaque Bruxellois de souche, dix-sept immigrants venus de toutes les provinces belges et de Rhénanie, des régions du Nord de la France ou des ghettos d’Europe centrale, sont arrivés à Bruxelles, créant de la sorte une nouvelle culture artificielle et transformant une ville fortement marquée par le cléricalisme et les ordres religieux de toutes sortes en une ville libre-penseuse et libérale, voulant échapper à des racines et des déterminations jugées arbitrairement (et méchamment) désuètes pour se jeter corps et âme dans les illusions de tous les universalismes idéologiques. A partir des années 70 du 20ème siècle, c’est la planète entière qui se donne rendez-vous sur le terrain de camping urbain qu’est en fait devenu Bruxelles depuis 130 ans, où avaient campé auparavant mes grands-parents maternels et mon père, venu, son baluchon sur l’épaule, de sa Hesbaye limbourgeoise natale. Donc, l’identité de ma ville a été constamment submergée d’éléments neufs, bien avant ma naissance et je suis personnellement le produit de familles issues de Flandre occidentale, du Limbourg (ancien Comté de Looz de la Principauté de Liège) et de Flandre orientale (de Aalter, bourg à mi-chemin entre Gand et Bruges). Tout cela n’exclut pas des ancêtres venus de Jodoigne/Geldenaken ou des Ardennes, sans compter la région de Lille ou, plus en amont dans le temps, de la Campine néerlandaise (Tilburg). Quoi qu’il en soit, les archives contiennent la trace d’une Catherine Stuckers en 1462, d’un Gheert Stuckers en 1556 à Hasselt (le prénom indique une dévotion médiévale à Saint Gérard —mon arrière-grand-père se prénommait Gérard (Geert) et la sœur aîné de mon père avait hérité de son prénom mais féminisé, Gérardine ; le long du mur de la belle ferme de mon aïeul, se dresse une chapelle à Saint Gérard, toujours entretenue aux frais de la seule tante qui me reste, côté paternel) et d’un Willem Stuckers en 1576 ; le nom signifierait selon une première école de philologues versés en onomastique, « défricheur », selon une autre, elle dériverait du prénom « Teuckert », que l’on retrouve dans le patronyme anglais «Tucker » ; le « s » initial viendrait alors de l’article au génitif singulier, « (de)s », signifiant « fils de » ; et le « s » final serait également la trace d’un génitif ; le nom signifie soit « le fils du défricheur », soit « le fils ou le petit-fils de Teuckert » - des Teuckerts). D’après des informations glanées sur l’internet, deux frères Steuckers, imprimeurs et éditeurs, vraisemblablement passés au protestantisme, auraient édité à Amsterdam, au 17ème siècle, des livres français interdits en France.

Les racines flamandes sont évidemment pour moi un apport essentiel, aussi bien au niveau purement vernaculaire qu’à un niveau que l’on pourrait qualifier de « national » selon les catégories créées par Henri Gobard, le linguistique et l’angliciste français qui, au début de l’aventure de la Nouvelle Droite, nous avait rédigé un manifeste tonifiant, intitulé La guerre culturelle. C’était un bon pamphlet, stigmatisant une américanisation généralisée à l’aide d’un anglais de base, finalement pauvre reflet d’un anglais vivant, à dimensions multiples, allant du picaresque des Canterbury Tales et de la merry old England, en passant par Shakespeare, jusqu’aux grands classiques des 18ème, 19ème et 20ème siècles. Mais Gobard reste pour moi l’auteur d’un ouvrage fondamental en linguistique, fruit de cours donnés à l’université quand il y faisait carrière, et intitulé L’aliénation linguistique. Gobard, grosso modo, distingue dans cet ouvrage quatre niveaux de langue chez l’individu : le purement vernaculaire (source dialectale incontournable de la richesse du langage, de sa verdeur et de sa vigueur et élément indispensable pour la formation des futurs polyglottes), le régional, la langue officielle de l’Etat-Nation politique dans lequel vit le locuteur et, enfin, la koinè, la lingua franca du grand espace (impérial) ou de la planète entière, rôle que joue aujourd’hui l’anglais. Dans l’histoire, les formes de vernaculaire gaulois ont disparu au profit d’un bas latin ou d’un latin vulgaire, qui ont donné le gallo-romain puis les dialectes gallo-romans, qui, par fusions ultérieures, donneront le français actuel (1). Sur le français actuel se greffe aujourd’hui, comme partout ailleurs dans le monde, le basic English, nouvelle koinè.

J’ai donc été frotté à plusieurs formes de vernaculaire, mais essentiellement au bas-francique propre de Bruxelles, tout en apprenant simultanément un français, mâtiné de tournures flamandes (celles que le bon usage qualifie de « belgicismes »), que l’école expurgera progressivement, dès la première année des « humanités », où on nous dressait des listes de belgicismes qu’il fallait connaître et proscrire tout à la fois. Le vernaculaire m’a fait passer à deux langues régionales/nationales, le néerlandais et l’allemand, longtemps indistincts l’un de l’autre, sur lesquelles s’est superposé l’anglais. C’est le lot de tous les gamins bruxellois, et ce fut celui d’Hergé, pour ne citer qu’une seule célébrité. La vague des immigrés venus des provinces entre 1880 et 1914 a opté le plus souvent pour le français, afin d’échapper à la Babel des dialectes. Peu ont opté pour le néerlandais officiel, qui cherchait encore sa forme définitive au 19ème siècle (2). Nous avions souvent affaire à un vernaculaire très dialectal, propre des conversations truculentes et rabelaisiennes des cercles familiaux ou de la vie des bistrots, flanqué d’une langue, le français, au départ étrangère à la majorité flamande des immigrants provinciaux à Bruxelles. Les Wallons passaient plus aisément au français qui, dans leurs régions, constituait évidemment la koinè depuis plus longtemps, au moins depuis la fin de la période autrichienne (18ème) et l’occupation révolutionnaire et bonapartiste (1792-1814).

Telles sont les racines de la francisation de Bruxelles et de la perte de son identité première, religieuse, d’une part, linguistique, d’autre part. Le mouvement flamand s’en est insurgé et a milité pour qu’un sort identique soit épargné à toutes les provinces thioises du royaume, à commencer par les villes de Gand et d’Anvers. Si le vernaculaire, chez moi, est un mixte composite, celui de Bruxelles, mon identité régionale est flamande puisque personne de ma famille ne parle un dialecte wallon ou picard, bien que les Limbourgeois ne soient pas ignorants, en général, du savoureux wallon de Liège. Quant à mon identité nationale, si la nation est la Belgique en proie depuis des décennies à des velléités centrifuges, elle n’est forcément pas aussi clairement profilée qu’elle ne le serait pour un Français ou un Allemand : c’est la raison pour laquelle, je me sens sans doute plus Européen que « Belge ». Le problème est que la Belgique, du moins depuis l’abdication forcée de Léopold III en 1950-51, n’a plus de références nationales, ne cultive plus dans ses médias des « narrations nationales », destinées à mobiliser le peuple dans un projet. Celles-ci ont toutefois toujours posé problème, dès la naissance de l’Etat en 1830-31. Car quelle est-elle cette identité nationale belge, in fine, dans le magma des interprétations divergentes qu’on veut bien en donner ? Une identité catholique née de la lutte contre le calvinisme hollandais au 16ème siècle, où la frontière septentrionale est peu ou prou la ligne de démarcation atteinte par les troupes de Farnèse et, par voie de conséquence, un territoire pacifié par les Archiducs Albert et Isabelle au début du 17ème ? Une identité contraire, celle qui serait le propre des Pays-Bas unis, dont l’unité a été brisée par les offensives du Duc d’Albe, de Requesens et de Farnèse et rétablie sous Guillaume I d’Orange en 1815, avec la bénédiction du Congrès de Vienne, et que l’on retrouve en filigrane dans le mythe d’Uilenspiegel, rénové par Charles De Coster ? Une identité particulière dans la grande maison autrichienne des Habsbourg, faite de centaines d’identités particulières, de la Vénétie à la Galicie et de l’Istrie au Banat ? Ou au contraire une identité rebelle à l’Empereur Joseph II et placée entièrement sous le signe d’un cléricalisme très obtus, celui de van der Noot et de son parti « statiste » ? Ou un ensemble rénové par la République et le Bonapartisme entre 1792 et 1815 et qui ne serait plus qu’un appendice septentrional de la France laïque ? Ou encore une entité étatique nouvelle, séparée de son environnement par le bon vouloir de quelques diplomates londoniens, une entité qui a cherché à se doter d’une identité flamande en langue française par le truchement d’une littérature de haut niveau mais dont plus personne ne se souvient, à part quelques brillants historiens de la littérature ? Ou, enfin, un appendice minuscule d’une vaste « communauté atlantique », fidèle à l’OTAN et à l’hégémon de Washington, ayant subi la triple ablation de sa mémoire historique, de son autonomie militaire et de son indépendance en politique étrangère, une perte à laquelle ce petit appendice a consenti avec la joie et la délectation du masochiste ?

Personne n’est plus capable, dans le royaume, de répondre à ces questions, plus personne n’a encore la force morale d’amorcer le débat : nous vivons dans la confusion totale, prélude à une amnésie historique générale. Dès la fin du règne d’Albert I (de 1909 à 1934), on a tenté de rétablir une « identité bourguignonne ». Pour cela, on a décoré l’hémicycle du Sénat du royaume de superbes portraits des ducs. Une littérature foisonnante a vu le jour, pour tenter de conférer une identité et une conscience historique à un espace situé entre Rhin et Seine, qui serait rendu indépendant, imaginait-on, de toute influence française ou allemande, hollandaise ou anglaise. Le mythe bourguignon devait aussi servir à un rapprochement avec la Hollande et jeter les bases de l’idée de Benelux, alors que le fondement calviniste de l’identité nord-néerlandaise était foncièrement rétif aux héritages bourguignon et impérial : encore une contradiction ! Pour un Joris van Severen, l’idée bourguignonne visait le rétablissement, dans l’indépendance, du « Cercle de Bourgogne » dans l’Empire de Charles-Quint, mais sans la Lorraine et sans la Franche-Comté. Belgique et Pays-Bas auraient fusionné leurs empires coloniaux du Congo et d’Indonésie et constitué une puissance économique de premier plan sur l’échiquier mondial (mais avec un noyau métropolitain impossible à défendre contre une invasion étrangère, qu’elle soit française, allemande ou anglaise).

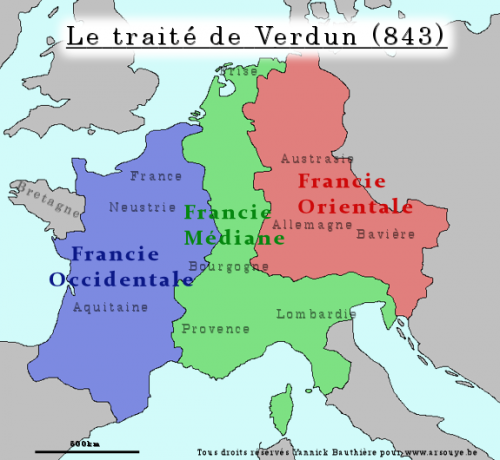

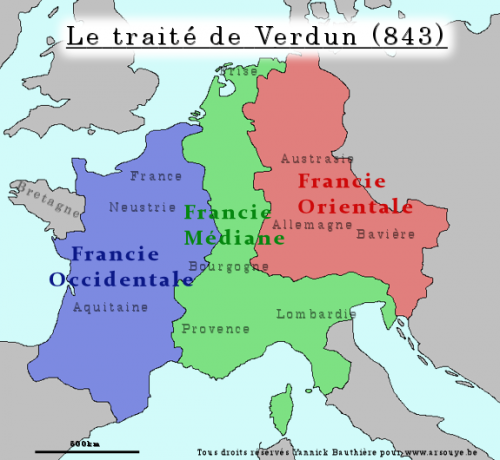

Pour d’autres, le dessein de Charles le Téméraire, d’unir le futur bloc belgo-hollandais à l’Italie du Nord n’était pas seulement un projet du passé : il fallait le réactiver et donc revendiquer au minimum la Lorraine, la Franche-Comté, l’Alsace, la Bresse et la Savoie, voire la Provence pour forger une continuité territoriale de la Frise à l’Italie et avoir une fenêtre sur la Méditerranée occidentale et sur l’Adriatique (comme au temps de la Lotharingie médiane de Lothaire I ou de l’Empire allemand de Konrad II). Pour certains historiens de la matière de Bourgogne, le mariage de Marie de Bourgogne avec l’Archiduc d’Autriche, Maximilien de Habsbourg, sous l’impulsion de Marguerite d’York, veuve de Charles le Téméraire, scelle l’avènement du « Grand Héritage », couplant l’impérialité romaine-germanique à l’héritage des ducs de Bourgogne. Un « Grand Héritage » qui sera encore davantage étoffé par le mariage espagnol du fils de Marie de Bourgogne, Philippe le Beau, avec Jeanne la Folle (Juana la Loca), héritière des couronnes de Castille et d’Aragon. Marie de Bourgogne avait été sollicitée avant son mariage autrichien par le binôme Castille/Aragon pour former la « granda alianza » hispano-bourguignonne : le mariage de son fils la concrétise, quelques années plus tard.

Luc Hommel (1896-1960), futur membre de l’Académie Royale de Belgique, entend inscrire l’identité « belge » dans ce cadre impérial et universel (mais non pas universaliste) : « Le mariage autrichien (de Marie de Bourgogne avec Maximilien) a sauvegardé les fondements de la nation belge », écrit-il dans une logique nationaliste belge, pourtant réductrice du « Grand Héritage » parce qu’elle ne prévoit ni alliance en Europe centrale (pour avoir un hinterland suffisamment profond, ce que voulait aussi le peintre et diplomate Rubens au 17ème siècle) ni projection vers la Méditerranée (pour obtenir une ouverture au monde et un accès à la Route de la Soie, via la Crimée ou la Syrie) ; une logique nationaliste belge qui n’est pas davantage nationaliste flamande ou nationaliste wallonne (Hommel, ce Wallon des Ardennes luxembourgeoises, reprochait aux Flamands du Comté de Flandre au 15ème siècle d’avoir pactisé avec la France de Charles VIII et donc de n’avoir eu de cesse de comploter, au départ et face au danger imminent que représentait le successeur de Louis XI, contre les acquis du « Grand Héritage » au détriment des Brabançons et des Wallons ! Plus tard, les Flamands rejetteront la perspective belge de l’historien Pirenne, qui voyait pourtant dans le Comté de Flandre l’amorce occidentale de la future Belgique : la vision « belgicaine » de Pirenne, honnie par le mouvement flamand, reposait sur une matrice flandrienne à défaut d’être flamande ou flamingante !).

On en déduit facilement que, pour une certaine historiographie wallonne et catholique, la Belgique est un résidu pantelant du « Grand Héritage », mis à mal par les coups de boutoir successifs assénés par la France et systématiquement grignoté sur ses franges méridionales, tandis que le nationalisme flamand, du moins quand il est particulariste, est un héritier des velléités sécessionnistes manigancées par la France ! On est loin des schémas binaires que véhicule la presse contemporaine sur les affaires belges.

Le mythe bourguignon sera illustré par une quantité d’auteurs, avant et après la seconde guerre mondiale. Davantage avant cette grande conflagration intereuropéenne qu’après, on s’en doute bien. Dans le sillage de l’un de ces auteurs d’avant 1940, Paul Colin, les factions collaborationnistes, avec, en tête, Léon Degrelle, vont mobiliser le mythe bourguignon, dans la mesure où le « mariage autrichien », fondateur du « Grand Héritage », justifiait pleinement, d’un point de vue national, l’alliance allemande qu’elles préconisaient (en dépit du fait que cette Allemagne-là n’était plus « impériale » au sens traditionnel du terme, mais « moderne », « nationaliste » et issue du « national-libéralisme » bismarckien). Dès l’élimination de la France en juin 1940, le Pays réel, organe quotidien du rexisme de Degrelle, réclamait, par la plume de Jules Lhost, le retour à d’anciennes frontières dans le Sud (celles que le Tsar Alexandre I avait suggéré à la veille du Congrès de Vienne). A Berlin, Wilhelm Stuckart déposait un plan prévoyant le rattachement des départements du Nord et du Pas-de-Calais à l’administration militaire allemande de Bruxelles et inventait la « zone interdite », bande territoriale dont les limites couraient de Hirson à Genève ; cette frontière occidentale de la « zone interdite » correspondait peu ou prou à la frontière du Saint Empire de Charles-Quint au 16ème siècle. Dans un tel contexte, toutes les spéculations étaient permises : avec Hitler, posé (certainement à son corps défendant !) comme un nouveau Maximilien, les territoires qui forment la Belgique allaient être à nouveau inclus, selon l’imagination des férus de la collaboration, dans un plus vaste ensemble stratégique, comme aux temps de gloire de Charles-Quint. Mais, à cause précisément de ces spéculations et d’une certaine option bourguignonne du parti collaborationniste, dès septembre 1944, toute référence au « mythe bourguignon » ou au « Grand Héritage » devient suspecte, au grand dam de ceux qui, non collaborationnistes, l’avaient défendu et illustré, comme Luc Hommel ou Drion du Chapois (du Rappel de Charleroi). Mythe bourguignon et souvenirs du « Grand Héritage » sont depuis lors relégués dans l’espace confiné de l’édition de luxe ou dans de bons ouvrages d’érudition à tirages réduits qui n’intéressent plus que quelques vieilles gens ou quelques historiens pointus : des albums prestigieux paraissent à intervalles réguliers, évoquant le Téméraire ou sa fille, ou encore Charles-Quint, mais rien ne débouche sur la vulgarisation, sur une stratégie métapolitique consciente s’exprimant par des moyens modernes (bandes dessinées, films, jeux électroniques, etc.), alors qu’une telle étape métapolitique s’avèrerait bien nécessaire pour faire naître des réflexes identitaires dans les masses.

Pour conclure, mes identités comme mes « strates » linguistiques, ne se télescopent pas mais s’agencent les unes dans les autres comme les fameuses poupées gigognes russes : je suis tout à la fois un natif de la ville de Bruxelles et du Duché de Brabant, inclus non pas dans un Etat bien profilé mais dans une entité politique résiduaire et, par le fait patent de cette « résiduarité », instable et centrifuge parce qu’aux frontières démembrées par Louis XIV, un Etat fragile et mal aimé qui n’est plus qu’un fragment infime du « Grand Héritage ». Un « Grand Héritage » que l’on peut sublimer aujourd’hui dans l’idée européenne, sa modernisation évidente.

L’Europe est-elle aujourd’hui une réponse valable et souhaitable dans le contexte de la mondialisation ?

En principe, oui. Mais ce principe existe-t-il de manière suffisamment forte dans l’esprit de nos contemporains ? Il est évident que je souhaite une autarcie maximale de l’Europe dans le contexte de la globalisation, car une globalisation trop hâtive, trop précipitée, comme la veulent les castes dominantes de la sphère économique américaine, créera le chaos. On en voit d’ores et déjà les signes avant-coureurs : baisse générale du pouvoir d’achat, multiplication des exclus, dislocation complète des petits tissus économiques locaux et des entreprises de petite production industrielle locale ou régionale, chômage latent ou persistant, effondrement de la Bildung et, par voie de conséquence, de l’enseignement tout entier dans bon nombre de pays européens (la Flandre y échappe encore, avec la Finlande), flux ininterrompus de migrants ou de réfugiés précarisés, sans perspective d’emploi constructif ou d’insertion valide et surtout sans que les caisses nationales soient capables de faire face à ce phénomène anarchique et proliférant à moyen ou long terme, sinon au détriment des allocataires sociaux déjà existants, etc. Il n’y a pas d’Europe possible, comme il n’y a pas d’Inde ou de Chine possibles, dans la perspective globaliste : car, pour celle-ci, toutes les frontières doivent être ouvertes, y compris celles des Etats-Unis d’ailleurs, dont les classes populaires sont durement touchées par la crise, notamment celle des « subprimes » qui a éclaté à l’automne 2008. On ne peut rien construire, dans des cadres raisonnablement circonscrits, même à l’échelle continentale, avec des frontières ouvertes et des « économies pénétrées » comme le dit explicitement le jargon libéral. Si les frontières d’antan pouvaient enfermer les peuples dans des carcans parfois trop étroits, l’abolition générale de toutes les frontières noie les peuples dans des flux incontrôlables, qui les balaient et les détruisent, dissolvant les liens unissant les hommes pour faire de ceux-ci une masse amorphe, une poussière sans cohésion.

Une Europe sous le signe du néo-libéralisme, idéologie du globalisme, est une calamité. Une Europe, qui se serait débarrassée de ce chancre mental, qui remettrait en place les garde-fous nécessaires, qui renouerait avec ses traditions politiques d’inspiration aristotélicienne ou schmittienne (c’est-à-dire inspirée de Carl Schmitt) et qui abandonnerait définitivement toutes les fabrications idéologiques frappées de « correction ou de rectitude politique », rencontrerait bien sûr mon approbation sans faille, d’autant plus que ces fabrications sont toujours issues, en ultime instance, des caucus politiques et des agences médiatiques d’Outre-Atlantique, porteuses de l’arme la plus redoutable qu’avancent les Etats-Unis d’Amérique : le « soft power », la domination sur les appareils médiatiques du globe tout entier. Echapper au « soft power » et à ses productions, trouver des tangentes pour échapper à l’étranglement, des lignes de fuite, tel est le travail de la métapolitique, tel est le combat métapolitique, auquel, fidèle à une promesse faite jadis à Pierre Vial (en septembre 1980), j’ai voué mon existence.

Les contes et légendes sont-ils selon vous un aspect important de la culture européenne ?

Bien entendu. Germaniste, comme tous mes homologues, je dois indirectement ma formation aux frères Grimm. Or qu’ont fait les frères Grimm au 19ème siècle, fidèles aux consignes qu’avait prodiguées le philosophe Herder à la fin du 18ème ? Outre la rédaction d’une grammaire générale des langues germaniques, ils ont parcouru les campagnes allemandes les plus reculées pour aller écouter les grands-mères, dépositaires du patrimoine narratif du peuple. Plus tard, un médecin, le Dr. Lönnrot, allait faire de même en Finlande et en Carélie pour reconstituer l’épopée du Kalevala. Plus récemment, et à plus modeste échelle, un certain Jos Rogiers, journaliste au Standaard flamand, est allé, fin des années 70, collationner chez les vieilles gens des histoires populaires, mises en chansons, du Payottenland brabançon, qui nous ont appris quelques facettes bien oubliées de notre patrimoine local. Jos Rogiers est sans nul doute le dernier à avoir pu parfaire un tel travail : la mémoire collective, depuis lors, ne s’abreuve plus aux histoires ou aux chansons des grands-parents, qui racontaient et chantaient celles que leur avaient contées ou chantées leurs propres aïeuls, mais est devenue entièrement tributaire des productions médiatiques, de la radio puis du cinéma et de la télévision. On ne trouve plus personne dans nos villes ou dans nos campagnes qui ait encore connu la tradition orale. Quand Rogiers travaillait à son recueil, le nonagénaire ou le centenaire qu’il rencontrait était encore né entre 1870 et 1880, à une époque pré-médiatique. Le centenaire actuel a connu au moins la radio et le cinéma muet (avec Charlot et Laurel & Hardy) et n’écoutait plus aussi attentivement son aïeule, les soirs de veillée. Le filon s’est donc tari. Pour nos pays d’Europe occidentale, c’est une catastrophe anthropologique sans précédent. Dans certaines régions des Carpates ou du Caucase, il reste sans doute quelques résidus de tradition orale, mais ils seront bien vite balayés par l’invasion de la sous-culture médiatique.

Dans un des premiers numéros de Nouvelle école, à l’aube de l’aventure intellectuelle et métapolitique que fut la Nouvelle Droite, on trouve un article de Léopold Sédar Senghor, futur président du Sénégal. Dans son œuvre, ce poète franco-africain insistait sur le rôle extrêmement fécond du conteur dans les villages africains. Les beaux esprits progressistes ont considéré cette valorisation du rôle du conteur comme une sympathique « nègrerie » chez celui qui avait, tout juste auparavant, forgé le concept de « négritude ». Or, Senghor avait raison, bien au-delà de la réception polie que lui faisaient les soixante-huitards parce qu’il était Africain et insistait sur ses racines même et surtout celles antérieures au christianisme ; il avait raison parce que toute culture a besoin de conteurs, qui transmettent les légendes, les mythes fondateurs, les récits d’expériences collectives, etc. L’assèchement des mentalités, la mort de tout esprit communautaire dans les grandes métropoles, partout dans le monde et pas seulement en Europe et en Amérique du Nord, viennent de l’isolement des individus, de la marginalisation des conteurs potentiels, au moment même, aussi, où le rôle de pasteur du curé paroissial disparaissait au profit d’une sorte d’animation socioculturelle à fortes connotations doloristes, misérabilistes et tiers-mondistes, peu apte à prendre le relais d’un christianisme officiel déjà affaibli par les cultes saint-sulpiciens, qui avaient émergé au 19ème siècle.

La métapolitique ne consiste pas seulement à faire penser la chose publique d’une autre manière, d’une manière qui se veut alternative et prospective. Elle est aussi la volonté permanente de se ressourcer en puisant dans la mémoire de notre « moi collectif ». Elle doit réhabiliter le narratif par rapport au spéculatif ou au normatif, qui ont pris trop de place dans notre civilisation. C’est le rôle des femmes, des mères et des grands-mères, des institutrices des écoles maternelles et primaires, des animatrices de mouvements de jeunesse. Je livre ici un angle de réflexion en espérant qu’il sera approfondi.

Pouvez-vous nous raconter une légende de votre région ?

Je vais en raconter trois : une légende européenne qui surplombe littéralement toutes les régions d’Entre-Seine-et-Rhin, s’étend même plus loin dans l’ancien Empire de Charlemagne, une légende du village où vécurent mon grand-père et mon père, une légende du quartier de la Région bruxelloise où j’ai toujours habité.

La légende ancienne est celle des Quatre Fils Aymon. Au cœur des Ardennes, selon la version wallonne et française, dans la ville de Termonde/Dendermonde, selon la version flamande, ou dans la région de Düsseldorf, selon la version allemande, les quatre fils d’un seigneur local pérégrinent dans l’empire. A la Cour de Charlemagne, une dispute éclate entre l’un d’eux, Renaud (Reinout / Reinhold), et Bertolais, un neveu de l’Empereur, pendant une partie d’échecs. Ce fils d’Aymon, le plus vigoureux des quatre garçons, est vainqueur aux échecs mais essuie le mauvais gré du neveu de Charlemagne, se sent injurié et balance les lourdes pièces du jeu à la tête de son contradicteur et le tue. Charlemagne est furieux que l’on ait occis son neveu et met la tête des quatre fils d’Aymon à prix. Ceux-ci se réfugient au cœur des Ardennes ou dans une sylve profonde (selon les versions) où ils prennent conseil chez leur cousin, le guerrier-magicien Maugis (Malegijs). Celui-ci leur procure un coursier extraordinaire, le Cheval Bayard, si costaud qu’il peut les transporter tous les quatre à une vitesse incroyable. Renaud dompte le Cheval qui lui voue désormais une fidélité indéfectible. D’un bond, Bayard franchit les rivières, notamment la Meuse, où, à Dinant, une aiguille de roche haute de 80 m environ, se nomme encore et toujours le « Rocher Bayard ». Ce serait, dit la légende, un coup de sabot du mirifique destrier qui aurait détaché cette aiguille de la masse rocheuse qui surplombe, en cet endroit, la rive orientale de la Meuse. Finalement après d’interminables pérégrinations, après avoir participé à une expédition contre l’Emir Begès aux confins pyrénéens de l’Empire, les quatre frères se réconcilient avec Charlemagne. Mais uniquement après que celui-ci ait obtenu satisfaction : la mort du Cheval Bayard, que les sicaires de l’Empereur lestent de plusieurs pierres de meule avant de le jeter dans la Meuse (ou l’Escaut). Ils doivent s’y reprendre à trois fois : deux fois Bayard se débarrasse des pierres de meule et nage vers Renaud, posté sur l’autre rive, le cœur profondément meurtri. La troisième fois, ne pouvant soutenir le spectacle de son fidèle cheval qui se débat dans les eaux du fleuve, Renaud détourne le regard : le cheval se croit abandonné, accepte la noyade et coule à pic. Renaud se fait ermite et participe à la construction de la Cathédrale de Cologne, où il excelle dans l’art de la maçonnerie, si bien que ces collègues en deviennent jaloux, le tuent et jettent son cadavre dans le Rhin.

Cette légende, dont le récit compte de nombreuses variantes, englobe l’idée du recours aux forêts devant un pouvoir qui s’organise en négligeant certaines traditions, en imposant aux seigneurs locaux des obligations que la coutume n’exigeait jamais. C’est dans la forêt que se trouve le magicien qui procure la force au destrier et à ceux qui le montent. Mieux : dans le zodiaque des premiers siècles du moyen âge, le cheval, équivalent du lion zodiacal actuel, est le symbole solaire par excellence. Pour Ralf Koneckis, qui a exploré ce mythe en lui appliquant les critères de l’astro-mythologie, les légendes naissent comme récits memnotechniques pour rappeler des événements astronomiques dans une société où l’orientation par les astres demeure importante. Nos ancêtres connaissaient beaucoup mieux la carte du ciel que nous. Pour Koneckis, la légende du Cheval Bayard naît quand quatre petites étoiles proches l’une de l’autre ont croisé la course du soleil. Un tel événement astronomique s’est effectivement produit à l’époque carolingienne.

Si Dinant et Namur se souviennent de la légende du Cheval Bayard pour l’aiguille rocheuse ou pour la statue étonnante que l’on a dressé au confluent de la Sambre et de la Meuse, c’est Termonde/Dendermonde, en Flandre orientale, qui continue à honorer les Quatre Fils Aymon (« de Vier Heemskinderen ») par une procession remarquable, qui se tient tous les dix ans, désormais sous le haut patronage de l’UNESCO. C’est la procession de « Ros Beiaard », du « Destrier Bayard ». Sur le dos de l’impressionnant montage porté sur les épaules de solides gaillards et qui représente Bayard, quatre garçons de la ville de Termonde/Dendermonde. Mais pas n’importe quels garçons ! Les critères de sélection sont sévères : 1) il faut qu’ils soient quatre vrais frères de sang, se suivant chronologiquement dans la phratrie sans que celle-ci n’ait été interrompue par la naissance d’une sœur ; 2) il faut que ces quatre frères soient nés dans la ville de Termonde ; 3) leurs parents et leurs grands-parents doivent également être natifs de Termonde ; 4) ils doivent être âgés entre 7 et 21 ans le jour de la procession ; 5) ils doivent résider à Termonde ou dans une commune qui en dépend. On admirera la volonté d’enracinement sur le sol de cette ville et la volonté de continuité familiale : des vertus qui sont brocardées et moquées par l’idéologie dominante.

Que dire encore sur cette légende : en Thiérarche, le vacarme nocturne d’une tempête est attribué à la « chasse aérienne des Quatre fils Aymon », note encore Wikipedia. La légende ajoute aussi que l’on entend hennir Bayard les nuits de la Saint-Jean, ce qui indique bel et bien la nature « solaire » du Cheval Bayard dans le zodiaque de l’époque. On peut donc conclure que le mythe de Bayard évoque la disparition du culte solaire dans nos régions, sans doute dérivé du culte mithraïque du « Sol Invictus », apporté par les cavaliers sarmates des légions romaines, stationnés dans nos oppida. Bayard disparaît dans les flots mosans, puis c’est au tour de son maître de finir au fond du Rhin. La christianisation forcée, au temps des Carolingiens, aurait-elle fait disparaître les dernières traces du culte de Mithra ? Le mythe de Bayard relate-t-il, en termes codés, cette assomption ? La plupart des villes de Wallonie, de Flandre, du Brabant septentrional (province néerlandaise) honorent d’une manière ou d’une autre la figure du Cheval Bayard ou des Quatre Fils Aymon dans leur folklore, leurs géants, leurs processions, Bruxelles compris, qui promène une effigie de Bayard dans sa célèbre procession annuelle de l’Ommegang (4 juillet), dernière fête traditionnelle en l’honneur de l’aigle bicéphale du Saint Empire, celui de Charles-Quint. On y amène en effet la bannière jaune or frappée de l’aigle bicéphale et, devant elle, sur la Grand’ Place, s’inclinent toutes les autres bannières locales de la Vieille Europe, en hommage à l’institution impériale. Petit détail : parmi ces bannières, il y a celle de l’Amérique de Charles-Quint, un drapeau blanc orné de petits cercles de couleur orange. Le premier drapeau des Amériques !

Et maintenant, j’en viens au culte des « trois saintes sœurs », Bertilia, Genoveva et Eutropia, qui a lieu dans le triangles des villages où s’étaient établis mes ancêtres paternels. Ces trois villages sont Zepperen, Brustem et Rijkel. Pour les deux éminents chercheurs Eddy Valgaerts et Luk Machiels, qui ont exploré le folklore des pays thiois du royaume de Belgique, la procession en l’honneur de ces trois sœurs, de ces trois « mères » au sens antique du terme, est l’une des plus anciennes expressions de la dévotion populaire et paysanne dans nos provinces. Elle remonte en effet à des cultes pré-germaniques et pré-romains et s’apparente aux cultes des « triples matrones » celtiques, que l’on retrouve souvent dans les régions anciennement celtiques et germanisées depuis. Valgaerts et Machiels les ont retrouvés essentiellement en Allemagne, et plus particulièrement à Worms, où les « trois saintes sœurs » s’appellent Einbede, Warbede et Willebede. A Ulflingen, au Grand-Duché du Luxembourg, on honore également « trois vierges » (« Drei Jungfrauen ») et on fait appel à leur clémence pour obtenir une mort douce en cas de maladie incurable. Ce culte est fort ancien : les écrits romains parlent des « indulgentes », qui intercèdent pour adoucir le trépas des moribonds. Les Germains ont leurs trois nornes, les Romains, leur partes, et les Grecs, leur moires. Nous avons donc affaire à un fond commun indo-européen. Valgaerts et Machiels ne s’interrogent pas sur les noms de nos « trois saintes sœurs » de Brustem, Zepperen et Rijkel : la première a un nom germanique, la seconde un nom celtique (Geneviève) et la troisième un nom grec. Syncrétisme dans une région fruitière et parfois vinicole, fort romanisée avant l’arrivée des Francs ripuaires et de quelques éléments frisons, et traversée par une route qui mène à trois cités importantes de l’Empire romain dans le nord, Tongres, Maastricht et Aix-la-Chapelle ?

Genoveva/Geneviève, tout comme la Sainte-Geneviève de Paris, est l’incarnation d’un culte des bonnes eaux, de la terre mère nourricière, de la pluie bienfaisante. En France, le culte de Sainte-Geneviève a produit un grand nombre de statues et d’effigies où la déesse celtique christianisée est affublée d’une pelote de fils entremêlés, signe que son culte dérive d’une dévotion païenne aux trois filles qui tissent le destin des hommes. A Zepperen, la statue de la sainte ne possède ni fils ni écheveau mais le peuple lui offrait des graines, des aiguilles et du fil. Eutropia de Rijkel serait, d’après Valgaerts et Machiels, une christianisation de la moire grecque Atropos, celle qui tranche le fil de vie de chacun d’entre nous et le fait passer de l’existence au trépas. Le tout petit ruisseau qui traverse Rijkel, le Golmerbeek, coule vers le nord, où les Germains, installés dans la région, situaient le « Helheim », les enfers (à Bruxelles, l’église du Sablon, orientée, elle aussi, vers le Nord / Helheim, est un temple des morts, à proximité d’un ancien petit cimetière, devenu le petit parc charmant qui se trouve aujourd’hui de l’autre côté de la Rue Royale). On invoquait Eutropia, à Rijkel comme dans les régions romanes voisines, pour guérir des paralysies, tout en confondant son nom avec « estropié ». Elle était donc la sainte des estropiés, à qui elle prodiguait de l’indulgence. Bertilia de Brustem, dont la statue est bel et bien munie d’un écheveau, incarne dans le trio la sagesse, la « Sophia », déesse féminine dans les vieux cultes de toute l’Europe. Notons enfin que les fêtes de Sainte-Geneviève et de Sainte-Bertilia se célébraient, selon le vieux calendrier catholique romain, pendant la période post-solsticiale des « douze nuits saintes » (Weihnachten), très exactement le 3 janvier. Quant à la procession consacrée aux « trois saintes sœurs », elle a lieu le premier dimanche après la Pentecôte, c’est-à-dire le dimanche de la Sainte Trinité, comme si, instinctivement, on avait hissé le culte des « trois mères » au même niveau que celui de la Sainte Trinité divine du christianisme. Pendant cette procession, le peuple se rend aux trois puits dédiés à chacune des saintes : on y puise l’eau avec un chaudron, ce qui est hautement symbolique selon la spiritualité celtique préchrétienne. On partage ensuite cette eau entre les villageois, qui se sont munis de fioles et de bouteilles. Dès que chacun est servi, on plonge des morceaux de vêtements appartenant à des malades dans le chaudron : s’ils flottent, c’est de bonne augure.

En évoquant cette procession et ce culte, on s’aperçoit qu’il a vraiment fallu la révolution industrielle et la société de consommation généralisée pour éradiquer le culte très ancien des « triples matrones ». Notons encore que Rijkel est le lieu de naissance de Denys le Chartreux (Dionysos de Karthuizer), secrétaire du grand théologien et philosophe rhénan Nicolas de Cues et auteur de plusieurs appels à la Croisade contre le danger turc, pour le compte du Duc Philippe le Bon. Ce qui nous ramène subrepticement à votre première question…

Enfin, à Forest, dans la commune où je vis quasiment depuis ma naissance, l’ancien culte populaire principal est celui de Sainte-Alène. Jeune fille ayant embrassé la foi chrétienne, Sainte-Alène, explique une légende datant de la fin de l’époque mérovingienne, est persécutée par son entourage, à commencer par son père, un seigneur local fort teigneux. Il l’empêche de prier dans la chapelle castrale de Dilbeek, où il réside. Elle s’en va alors vers Forest pour prier à la chapelle de Saint Denis. Pour y aller, elle est accompagnée d’un guide qui l’aide à traverser des terrains inhospitaliers et à franchir le cours de la Senne. Ce guide la trahit, indique aux sicaires de son père le chemin qu’elle emprunte : ceux-ci la poursuivent et lui arrachent le bras au gué de la rivière. Sainte-Alène est donc une martyre chrétienne : sa statue, à l’église Saint-Denis de Forest, est ornée d’une palme mais aussi d’une branche de coudrier. Son culte est donc lié à celui, immémorial, des sources. Sa tombe a la forme d’un dolmen mais est recouverte de l’ancienne pierre tombale d’une abbesse.

Selon Daniel-Charles Luytens, explorateur des légendes et des rituels religieux de la région de Bruxelles, les anciens dolmens ont été christianisés mais la ferveur populaire ne les a jamais abandonnés avant la grande lessive que constitue la révolution industrielle. Le dolmen christianisé le plus emblématique dans la région de Bruxelles est celui de Saint-Guidon à Anderlecht. Les pèlerins passaient sous les dolmens pour obtenir toutes sortes de faveurs, notamment des guérisons. Au moyen âge christianisé, ils passent sous la châsse du saint ou sous sa pierre tombale, juchée sur des colonnes. C’est le cas pour Saint-Guidon (3) à Anderlecht. A Forest, pour Sainte-Alène, on ne peut que passer le bras ou la jambe dans les ouvertures se trouvant sous la grande dalle tombale. Mais ce culte populaire indéracinable révèle quelque chose de plus extraordinaire encore : dans la crypte de la superbe collégiale Saint-Guidon se trouve une sorte d’édicule fabriqué à l’aide des résidus d’un temple préchrétien, dont une base de colonne ; cet édicule, de forme « dolménique », est illuminé par les rayons du soleil à chaque midi cosmique, ainsi qu’au solstice d’été et d’hiver. Il existait aussi un pèlerinage local en l’honneur de Saint-Guidon, où les pèlerins suivaient un itinéraire faits de stations : des chapelles, des sources, des chênes, dont le tracé, sur le sol, reproduisait celui, cosmique, de la Grande Ourse. L’itinéraire du pèlerinage de Saint-Guidon s’arrête au gué de la Senne (à hauteur du Boulevard Paepsem) où Sainte-Alène a subi son martyr. Là commence probablement un autre itinéraire d’anciennes pierres levées préchrétiennes formant également sur le sol le tracé céleste de la Grande Ourse, dont la chapelle de Saint-Denis devait être une étape.

Le centre de Bruxelles a dû connaître un itinéraire similaire, en l’honneur cette fois de Saint-Ghislain, dont la statue est toujours flanquée d’un ours. En plus, le saint protecteur de la ville et de son « franc » (sa campagne environnante) était Saint-Michel, l’archange ailé en lutte perpétuelle contre les ferments de déclin et de déliquescence, figure mythique importée dans nos régions par les cavaliers sarmates (iazyges et roxolans) de souche scythe et iranienne. Le culte impérial germanique de Saint-Michel indique une volonté d’être en permanence en contact avec les forces cosmiques, les archanges, anciens hommes-oiseaux de la mythologie avestique et pré-avestique étant ces êtres qui faisaient un perpétuel va-et-vient entre la Terre des hommes et le Ciel des dieux. Sur Terre, l’homme simple, lui, doit effectuer des pèlerinages selon des itinéraires qui symbolisent la Grande Ourse, dans chaque village du « Franc de Bruxelles ». Nous avions donc jadis des traditions cosmiques et solaires, liées à la fécondation de la Terre Mère car le Soleil et les rayons solsticiaux viennent illuminer la crypte profonde de Saint-Guidon d’Anderlecht. La mentalité marchande du 19ème siècle, le triomphe de la lèpre libérale et de son cortège de faux libres penseurs (et véritables pourrisseurs des âmes), la domination actuelle d’un socialisme qui n’a plus rien de populaire et qui démontre, par sa triste existence, que nous vivons bel et bien le Kali Yuga annoncé par la Tradition, les démissions successives des démocrates-chrétiens qui chavirent avec une effroyable complaisance dans la fange la plus abjecte qu’avaient préparée libéraux et socialistes avec une malignité frénétique, l’invasion de la ville par des gens venus de partout et de nulle part et par des eurocrates qui ne respectent rien, tout cela nous montre quelle voie involutive nous avons empruntée. En ressortira-t-on ? Aucun signe avant-coureur ne nous permet de l’affirmer. Un monde traditionnel et équilibré a bel et bien été assassiné par des meutes de voyous comme l’histoire n’en avait jamais connues.

Notes :

(1) Le terme « français » n’est pas adéquat pour désigner la langue habituellement appelée française dans notre vocabulaire contemporain. Le français, tel que nous le connaissons, est en réalité un gallo-roman de l’Ile-de-France, de l’Orléanais ou du pays tourangeau. Le terme français est dérivé du nom de l’ethnie franque, qui, par conquête, dominera la Gaule anciennement romaine. Les Francs, au départ, avant leur « gallo-romanisation », parlaient le francique, qui est devenu, au fil des temps et des mutations, la langue néerlandaise actuelle et quelques dialectes allemands entre Strasbourg et Arnhem. Dans les dictionnaires philologiques, et même dans le Robert, devenu commun dans nos foyers au même titre que le bon vieux Larousse, on parle de termes dérivés du « francique ». Pour les dialectes du Luxembourg, de la Lorraine thioise et de l’Alsace du Nord, on parle de « francique mosellan ». Entre Rhin et Meuse, de Maastricht à Cologne, on parle parfois de « francique ripuaire ». Quant aux dialectes de Flandre et des Pays-Bas, les philologues les désignent comme étant du « bas-francique ».

(2) Une mini-polémique anime le regain d’intérêt porté aux créateurs de bandes dessinées flamands du Studio Vandersteen, l’auteur de la célèbre série « Bob et Bobette » (« Suske en Wiske » en néerlandais), sous prétexte que Vandersteen aurait produit deux ou trois dessins pour le VNV nationaliste flamand pendant la seconde guerre mondiale. Pour fêter le 65ème anniversaire de « Bob & Bobette », l’hebdomadaire Knack a fait paraître un dossier complet sur l’aventure des Studios Vandersteen. On y apprend que Vandersteen a placé dans la bouche de ses héros un néerlandais particulier, très belge et très brabançon, à mi-chemin entre celui de Bruxelles et celui d’Anvers, dans les premiers albums relatant leurs aventures. Il a fallu vingt ans pour qu’un néerlandais standard, répondant aux critères réclamés par le corps enseignant, remplace cette koinè très locale, très colorée d’expressions ou de barbarismes dialectaux, dans tous les albums de « Bob et Bobette » et pour qu’il ne faille plus faire deux éditions de chaque album : l’une pour la Flandre, l’autre pour la Hollande (source : Geert Meesters, « De taal is half het volk », in : numéro spécial de Knack – De avonturen van Willy Vandersteen, 7 octobre 2010 ; recueil paru pour les 65 ans de « Suske en Wiske »).

(3) Notons aussi qu’une représentation de Saint-Guidon le représente en pèlerin, le chapeau sur la tête, le bâton à la main et le genou dénudé, indice iconographique pour les saints ou autres personnages ayant fait les pèlerinages initiatiques, à Compostelle, Rome et Ephèse (en l’honneur des saints Jacques, Pierre et Jean). Le Guidon d’Anderlecht serait ainsi un lointain avatar d’Odin, auquel se seraient amalgamés d’autres cultes, à l’évidence plus telluriques.

Muchos habrán oído hablar del famoso instituto Jung de Zürich. Este famoso instituto tiene varias sedes afiliadas por el mundo, muchas de estas sedes son clínicas y centros terapéuticos que aplican y desarrollan el pensamiento de C.G. Jung. Una de la terapias que estos centros organizan y ofrecen es la “terapia a través de los cuentos de hadas” (Märchentherapie). Existen rigurosas Märchenkommisionen (comisiones sobre los cuentos de hadas) que deciden qué terapia es la más adecuada, según el cuadro psicológico del paciente o grupo y el contenido de un determinado “cuento de hadas”. Algo muy serio en pocas palabras. (el lector amodorrado no se dejará sorprender ingenuamente por el título del post). No se trata, entonces, de psiquiatras profesionales que se dedican únicamente al análisis narratológico, metaforológico, antropológico-cultural, al analisis de la tradición oral, folklore y demás. Tampoco se dedican al análisis histórico-literario de estos “cuentos infantiles”. No. En efecto, estas breves obras en prosa son generalmente obviadas por el público medio y consideradas modernamente como “literatura infantil” sin más. Como en el caso del uso en ámbito psicológico junguiano, no se trata de nada de lo anteriormente mencionado: se trata de estudiar y aplicar el potencial mitopoiético, la estructura totalitaria de estos contenidos y finalmente su preciso efecto terapéutico en la Psyche. Mientras los psicólogos modernos se preocupan de la salud “individual”, ego-céntrica, de la psyche, nosotros retomaremos intuitivamente el objetivo originario de estos contenidos, considerando sumariamente los aspectos relacionados a la salud colectiva de la psyche misma. Nos ocuperemos, en otras palabras, del potencial de mitopoiesis (política, ontológico-política, estético-política) de estos contenidos. No es una excentricidad lo que afirmamos. Se recuerde que ya en los tiempos de los hermanos Grimm el Romanticismo no era mera estética o mera “literatura” (en el sentido moderno corriente, es decir,”discursivo”, logocéntrico, bibliolatra). El romanticismo alemán tampoco era sólo estética e ideología individualista-libertaria, apología emancipadora y liberal: el romanticismo político del norte de Alemania tal vez, no el romanticismo negro del sur. Existía, pues, una precisa praxis romántica también, la denominada medicina romántica (C.G. Carus por ejemplo).

Muchos habrán oído hablar del famoso instituto Jung de Zürich. Este famoso instituto tiene varias sedes afiliadas por el mundo, muchas de estas sedes son clínicas y centros terapéuticos que aplican y desarrollan el pensamiento de C.G. Jung. Una de la terapias que estos centros organizan y ofrecen es la “terapia a través de los cuentos de hadas” (Märchentherapie). Existen rigurosas Märchenkommisionen (comisiones sobre los cuentos de hadas) que deciden qué terapia es la más adecuada, según el cuadro psicológico del paciente o grupo y el contenido de un determinado “cuento de hadas”. Algo muy serio en pocas palabras. (el lector amodorrado no se dejará sorprender ingenuamente por el título del post). No se trata, entonces, de psiquiatras profesionales que se dedican únicamente al análisis narratológico, metaforológico, antropológico-cultural, al analisis de la tradición oral, folklore y demás. Tampoco se dedican al análisis histórico-literario de estos “cuentos infantiles”. No. En efecto, estas breves obras en prosa son generalmente obviadas por el público medio y consideradas modernamente como “literatura infantil” sin más. Como en el caso del uso en ámbito psicológico junguiano, no se trata de nada de lo anteriormente mencionado: se trata de estudiar y aplicar el potencial mitopoiético, la estructura totalitaria de estos contenidos y finalmente su preciso efecto terapéutico en la Psyche. Mientras los psicólogos modernos se preocupan de la salud “individual”, ego-céntrica, de la psyche, nosotros retomaremos intuitivamente el objetivo originario de estos contenidos, considerando sumariamente los aspectos relacionados a la salud colectiva de la psyche misma. Nos ocuperemos, en otras palabras, del potencial de mitopoiesis (política, ontológico-política, estético-política) de estos contenidos. No es una excentricidad lo que afirmamos. Se recuerde que ya en los tiempos de los hermanos Grimm el Romanticismo no era mera estética o mera “literatura” (en el sentido moderno corriente, es decir,”discursivo”, logocéntrico, bibliolatra). El romanticismo alemán tampoco era sólo estética e ideología individualista-libertaria, apología emancipadora y liberal: el romanticismo político del norte de Alemania tal vez, no el romanticismo negro del sur. Existía, pues, una precisa praxis romántica también, la denominada medicina romántica (C.G. Carus por ejemplo).

Au nombre des grands mythes transversaux européens est celui de la cavalcade surnaturelle menée par un chef divin. Dans le monde germanique c'est la

Au nombre des grands mythes transversaux européens est celui de la cavalcade surnaturelle menée par un chef divin. Dans le monde germanique c'est la

L'ouvrage revient alors sur la place dévolue au cerf dans la maison de France à travers les légendes mettant en scène ses membres et des cerfs surnaturels souvent liés à la figure christique, les illustrations et la présence physique des cerfs dans les demeures royales, et les métaphores littéraires qui rapprochent monarque et cervidé. C'est dans le cerf ailé (présenté en couverture) que les rois trouvent leur emblème totémique, lié non pas, comme la fleur de lys, au Royaume de France dans son entièreté, mais à la fonction monarchique en particulier. Enfin, le don de guérison des écrouelles, le rôle thaumaturgique du roi, est analysé comme un héritage chamanique lié au culte du dieu-cerf.

L'ouvrage revient alors sur la place dévolue au cerf dans la maison de France à travers les légendes mettant en scène ses membres et des cerfs surnaturels souvent liés à la figure christique, les illustrations et la présence physique des cerfs dans les demeures royales, et les métaphores littéraires qui rapprochent monarque et cervidé. C'est dans le cerf ailé (présenté en couverture) que les rois trouvent leur emblème totémique, lié non pas, comme la fleur de lys, au Royaume de France dans son entièreté, mais à la fonction monarchique en particulier. Enfin, le don de guérison des écrouelles, le rôle thaumaturgique du roi, est analysé comme un héritage chamanique lié au culte du dieu-cerf.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Sumergirse en un cuento de hadas es iniciar una aventura en un bosque espeso, henchido de vida y de todo tipo de criaturas de la psique, no es azar que sea el bosque lugar por excelencia de los cuentos. Tras su aparente simpleza, los cuentos exponen las vicisitudes más trascendentes de la humanidad; el relato mítico, del cual se vale el cuento de hadas, más que un discurso lógico-formal, efectúa una apropiación analógica de las experiencias propiamente humanas en su entorno natural y social, manteniéndose en sincronía con los procesos del acontecer interno. No se detiene en la realidad externa, sino que va a penetrar la realidad psíquica individual, y de ella salta en circular retorno al ámbito mayor de la psique colectiva. A través de la imagen, vía regia para la manifestación arquetipal, los cuentos son una episteme integral y totalizante. Siempre hallaremos en los cuentos una condensación de múltiples niveles de significado, abundancia de símbolos, cuya cualidad polisémica les permite dar cuenta de lo inabarcable. En ese sentido, el conocimiento no queda seccionado por el intelecto, por el contrario se amplifica en extensión y profundidad. Por ello, cualquier análisis estructural, semiótico, psicológico, social o estético es apenas intento parcial de explicar un todo más amplio que los contiene: la propia realidad arquetipal; más fidedigna será siempre la conmoción que se origina en el espectador, niño o adulto, y que Jung acertadamente definiera como el carácter numinoso de los arquetipos.

Sumergirse en un cuento de hadas es iniciar una aventura en un bosque espeso, henchido de vida y de todo tipo de criaturas de la psique, no es azar que sea el bosque lugar por excelencia de los cuentos. Tras su aparente simpleza, los cuentos exponen las vicisitudes más trascendentes de la humanidad; el relato mítico, del cual se vale el cuento de hadas, más que un discurso lógico-formal, efectúa una apropiación analógica de las experiencias propiamente humanas en su entorno natural y social, manteniéndose en sincronía con los procesos del acontecer interno. No se detiene en la realidad externa, sino que va a penetrar la realidad psíquica individual, y de ella salta en circular retorno al ámbito mayor de la psique colectiva. A través de la imagen, vía regia para la manifestación arquetipal, los cuentos son una episteme integral y totalizante. Siempre hallaremos en los cuentos una condensación de múltiples niveles de significado, abundancia de símbolos, cuya cualidad polisémica les permite dar cuenta de lo inabarcable. En ese sentido, el conocimiento no queda seccionado por el intelecto, por el contrario se amplifica en extensión y profundidad. Por ello, cualquier análisis estructural, semiótico, psicológico, social o estético es apenas intento parcial de explicar un todo más amplio que los contiene: la propia realidad arquetipal; más fidedigna será siempre la conmoción que se origina en el espectador, niño o adulto, y que Jung acertadamente definiera como el carácter numinoso de los arquetipos.