dimanche, 03 août 2008

Citation de Louis Pauwels

L'Europe doit à nouveau fabriquer des hommes libres

Il n'y a pas de liberté sans enracinement et sans volonté. L'homme libre : tel est l'idéal unique qu'exalte tradionnellement la culture européenne, les poèmes celtes, les légendes germaniques. Autonome dans ses choix, responsable de ses actes, l'homme libre est le produit des vertus du génie européen. Or, c'est lui précisément, qui est menacé par la marche des despotismes extérieurs. Mais aussi, à l'intérieur, par ce que Konrad Lorenz nomme la contagion de l'endoctrinement et Raymond Ruyer la pollution idéologique. Egalitarisme, uniformisation des modes de vie, bureaucratisation accélérée, économisme totalitaire, sont en train de changer l'homme libre européen en homme-masse étranger à lui-même.

00:06 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis pauwels, europe, liberté |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le père absent

La place du père dans les sociétés occidentales s’est dramatiquement fragilisée au cours des dernières décennies, constate Claudio Risé. Propos banal, dira-t-on. Pourtant non, mille fois non, dans le sens où l’objet de son petit livre n’est pas tant l’habituel reproche d’irresponsabilité fait aux hommes, mais bien la révélation d’une idéologie à l’oeuvre, immensément puissante et prodigieusement perverse, qui consiste à priver les pères, socialement et politiquement, totalement et tyranniquement, de la place qu’ils ont occupée dans la famille des millénaires durant. Cela, au risque de provoquer la chute de notre culture. Cela, au risque de déstabiliser des générations d’enfants. L’accusation vise ici une civilisation entière, la nôtre. Les faits sont accablants, les chiffres indéniables, les effets monstrueux : « selon les chiffres fournis par le ministère de la Justice américain, 72 % des adolescents homicides, 60 % des violeurs et 70 % des détenus aux peines longues ont grandi dans une maison sans père. » Et le reste à l’avenant. Risé, professeur de sociologie et psychanalyste de tendance jungienne de son état, éclaire et dénonce ici les rouages de l’énorme machine qu’est ce « biopouvoir » dont parlait Michel Foucault, qui a toute licence pour disposer de la forme de nos vies, qui se présente comme une « grande mère » païenne dont les caresses infantilisent, asservissent, et finalement broient. Le père est, le père était plutôt, celui qui inflige la blessure nécessaire à la vie haute. Partout on le poursuit, partout on le chasse, partout on le bannit. Les structures de différenciation s’effacent, le chaos grandit, la folie étend son pouvoir. La solution que propose Risé est simple : pour recouvrer le père, découvrir le Père. Et la vérité de ses oeuvres.

En restant tard le soir au bureau, l'homme semble avoir oublié son métier de père. L'émancipation féminine, l'enfant-roi, le divorce, ont fini de saper son autorité. Certains s'en réjouissent. L'auteur, lui, s'inquiète du vide laissé par son absence. Il analyse le rôle du père pour son enfant : vertu d'exemple du père qui porte les épreuves de la vie, vertu d'apprentissage quand il guide l'enfant hors du cocon maternel, vertu transcendante lorsqu'il est le reflet dans son foyer du Père éternel. L'auteur enquête aussi sur les ravages sociaux engendrés par l'absence des pères. Sait-on que 85 % des jeunes gens incarcérés aux Etats-Unis ont grandi sans leur père ? Ou que 75 des suicidés sont nés sans père ? Que le divorce, dans la majorité des cas, éloigne l'enfant de son père ? L'auteur, enfin, donne des pistes pour que le père retrouve sa place et son autorité. L'enjeu de ce livre est essentiel, car il y va de nos enfants, des familles et de notre communauté.

00:05 Publié dans Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : psychologie, psychanalyse, faits de société, sociologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 02 août 2008

Etonnante et excellente citation de P. A. Taguieff

« Le multiculturalisme est un leurre »

Comme l’a remarqué Élie Barnavi, « le multiculturalisme est un leurre », qui continue de séduire nombre d’intellectuels et d’homme politiques en Europe. Il se fonde implicitement sur un essentialisme culturel qui mine les fondements de tout ordre politique. Ses défenseurs ont jeté la confusion dans les milieux antiracistes en définissant le racisme par le rejet du multiculturalisme. Dès lors, toute critique du projet multicommunautariste est soupçonnée d’exprimer une vision raciste, alors même que le multiculturalisme ressemble fort à ce monstre que serait un « multiracisme ».

Les illusions pseudo-antiracistes suscitées par cette absolutisation de la différence culturelle et ce culte de la diversité culturelle en dissimulent mal les effets pervers :

- fragmentation conflictuelle de l’espace public,

- ethno-racialisation des rapports sociaux,

- individualisation négative,- la généralisation normative des ségrégations,

- accroissement de la défiance entre les groupes séparés

- destruction de la vie civique, mettant en danger le régime démocratique.

Dans un article retentissant publié en juin 2007, le sociologue et politiste Robert Putnam formule un certain nombre de conclusions qu’on peut réduire à quatre thèses :

1° Plus la diversité ethnique grandit, plus la confiance entre les individus s’affaiblit ;

2° dans les communautés les plus diversifiées, les individus ont moins confiance en leurs voisins ;

3° dans ces mêmes communautés, non seulement la confiance inter-ethnique est plus faible qu’ailleurs, mais la confiance intra-ethnique l’est aussi ;

4° la diversité ethnique conduit à l’anomie et à l’isolement social.

De telles conclusions, établies à partir d’une enquête conduite d’une manière exemplairement scientifique sur un échantillon d’environ 30 000 individus, ne peuvent qu’affoler les adeptes du « politiquement correct » en matière d’immigration, célébrée comme une « richesse », et les partisans du multiculturalisme, présentée comme la voie unique vers le nouvel avenir radieux.

L’horizon ainsi dessiné est plutôt sombre : le surgissement de sociétés multi-raciales et multiculturelles que favorise l’ouverture démocratique aura pour conséquences majeures le déclin de l’engagement civique et le délitement du lien social, remplacé par la défiance ou l’indifférence. Trop de diversité tuerait la tolérance et ruinerait la solidarité sociale comme l’esprit civique.

Dès lors, l’offre islamiste, centrée sur l’identité et la solidarité de groupe, deviendrait particulièrement attractive aux yeux des « communautés » diverses de culture musulmane. C’est dans ce contexte convulsif qui s’annonce, à l’heure du Jihad mondial, que les réseaux islamistes risquent de prendre leur essor en tout territoire situé hors de la « demeure de l’islam ».

Pierre-André Taguieff

00:05 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, philosophie, sociologie, racisme, anti-racisme, multiculture |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 01 août 2008

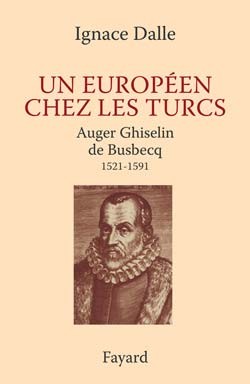

Une biographie magistrale d'Auger Ghiselin de Busbecq

Un Européen chez les Turcs. Auger Ghiselin de Busbecq

- Ignace Dalle

- Date de Parution : 28/05/2008

- Collection : Documents

- Prix public TTC : 23,00 €

- Code ISBN / EAN : 9782213626796 / hachette : 3528791

- Format (153 x 235)

- Nombre de pages : 438

Dans la première moitié du XVIe siècle, les Turcs, qui ont déjà conquis Budapest et un tiers de l’Europe, sont sur le point de s’emparer de Vienne. Leur puissance militaire, leur mode de vie et leur religion inspirent la crainte, parfois la terreur chez de nombreux Européens. Un demi-millénaire plus tard, en ce début du XXIe siècle, la Turquie, candidate à l’Union européenne, suscite à nouveau la peur et souvent un rejet violent en Europe occidentale.

Beaucoup d’Européens ignorent l’histoire étonnante de ce grand pays qui a abrité jusqu’en 1453 l’empire byzantin, premier empire chrétien, avant que les Ottomans ne prennent Constantinople et commencent à narguer le Saint empire romain germanique en occupant une bonne partie de l’Europe.

Enfant illégitime né en 1521 au cœur de la Flandre, alors la région la plus riche du monde, Auger Ghiselin de Busbecq parvient, grâce à ses dons multiples et après avoir été légitimé par Charles Quint, à représenter l’Empire des Habsbourg auprès de Soliman le Magnifique. Si ses talents de diplomate lui permettent de calmer le jeu en Europe centrale, où Turcs et Autrichiens se font face, Busbecq reste surtout connu pour sa description amusante et originale de la société turque au moment où l’Empire ottoman est à son apogée. La discipline, la propreté et, surtout, la priorité donnée au mérite sont quelques-unes des qualités turques auxquelles Busbecq rend d’autant plus volontiers hommage qu’elles sont presque inconnues en Europe occidentale au XVIe siècle. Au-delà de la Turquie, l’œuvre de Busbecq est un témoignage incomparable sur une période charnière de l’histoire de l’Europe marquée par la Renaissance, la découverte du Nouveau Monde, la Réforme et les ambitions ottomanes.

Auteur :

Journaliste à l'Agence France Presse, Ignace Dalle a passé de nombreuses années en poste dans le monde arabe, notamment au Liban, en Egypte et au Maroc. De 1992 à 1996, il est directeur du bureau de l'AFP à Rabat. Diplômé de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et d'Etudes arabes de l'Université Saint Joseph de Beyrouth, il a publié plusieurs livres sur cette partie du monde.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : flandre, empire ottoman, turquie, europe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Défis postmodernes: entre Faust et Narcisse

Robert STEUCKERS:

Défis postmodernes : entre Faust et Narcisse

Notre culture européenne est le produit d'une pseudomorphose, disait Spengler. D'une pseudomorphose, c-à-d. d'un télescopage entre un mental autochtone, initial, inné, et un mental greffé, chronologiquement postérieur, acquis. L'inné, pour Spengler, c'est le mental "faustien".

L'affrontement de l'inné et de l'acquis

L'acquis, c'est le mental "magique", théocentrique, né au Proche-Orient. Pour la pensée magique, le moi s'incline respectueusement devant la substance divine, comme l'esclave se courbe devant son maître. Dans le cadre de cette religiosité, l'individu se laisse guider par la force divine, incluse en lui par le baptême ou l'initiation. Rien de tel pour l'esprit faustien vieil-européen, selon Spengler. L'homo europeanus, lui, malgré le vernis magique/chrétien qui recouvre sa pensée, déploie une religiosité volontariste et anthropocentrique. Le bien pour lui, ce n'est pas de se laisser guider passivement par Dieu, c'est bien plutôt affirmer et réaliser sa volonté. "Pouvoir vouloir", tel est le fondement ultime de la religiosité autochtone européenne. Dans le christianisme médiéval, cette religiosité volontariste transparaît, perce la croûte du "magisme" importé du Proche-Orient.

Dès l'an mille, dans l'art et les épopées littéraires, ce volontarisme dynamique apparaît progressivement, couplé à un sens de l'espace infini, vers lequel peut et veut se déployer le moi faustien. À la notion d'un espace clos, où le moi se trouve enfermé, s'oppose donc une notion d'espace infini, vers lequel se projette un moi aventureux.

Du monde "clos" à l'univers infini

Pour le philosophe américain Benjamin Nelson (1), le sens vieil-hellénique de la physis, avec tout le dynamisme qu'il implique, triomphe dès la fin du XIIIe siècle, grâce à l’averroïsme, détenteur de la sagesse empirique des Grecs (et d'Aristote en particulier). Progressivement, l'Europe passera du "monde clos" à l'univers infini. L'empirisme et le nominalisme prennent le relais d'une scolastique strictement discursive, répétitive et enfermante. La renaissance, avec Copernic et Bruno (le martyr tragique du Campo dei Fiori), renonce au géocentrisme sécurisant pour proclamer que l'univers est infini, intuition essentiellement faustienne selon les critères énoncés par Spengler.

Dans le 2nd volume de son Histoire de la Pensée Occidentale, J-F. Revel (2), qui officiait naguère au Point et y illustrait malheureusement l'idéologie occidentaliste américanocentrée, écrit avec beaucoup de pertinence : "On conçoit sans peine que l'éternité et l'infinité de l'univers énoncées par Bruno aient pu faire aux hommes cultivés d'alors l'effet traumatisant d'un passage de la vie intra-utérine au vaste et cruel courant d'air d'un tourbillon glacial et sans limite".

La peur "magique", l'angoisse suscitée par l'effondrement d'une certitude dorlotante, celle du géocentrisme, provoquera la mort cruelle de Bruno, mais sera, en somme, une épouvantable apothéose... Rien ne réfutera plus l’héliocentrisme, ni la théorie de l'infinitude des espaces sidéraux. Pascal dira, résigné, avec l'accent du regret : "Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie".

Du logos théocratique à la raison figée

Pour remplacer le "logos théocratique" de la pensée magique, la pensée bourgeoise naissante et triomphante va élaborer une pensée centrée sur la raison, une raison abstraite devant laquelle il faudra s'incliner comme le Proche-Oriental s'inclinait devant son dieu. L'adepte "bourgeois" de cette "petite raison étriquée", vertueux et calculateur, soucieux de juguler les élans de son âme ou de son esprit, retrouve ainsi un: finitude confortable, un espace clos et sécurisant. Le rationalisme de ce type humain vertueux n'est pas le rationalisme aventureux, audacieux, ascétique et créateur décrit par Max Weber (3) qui éduque l'intériorité à affronter précisément cette infinitude affirmée par Giordano Bruno (4).

Dès la fin de la Renaissance, 2 modernités se juxtaposent

Le rationalisme étriqué dénoncé par Sombart (5) va régenter les cités en rigidifiant les pensées politiques, en corsetant les pulsions activistes constructives. Le rationalisme proprement faustien et conquérant, décrit par Max Weber, va propulser l'humanité européenne hors de ses limites territoriales initiales, va donner l'impulsion majeure à toutes les sciences du concret.

Dès la fin de la Renaissance, nous découvrons donc, d'une part, une modernité rigide et moraliste, sans élan, et, d'autre part, une modernité aventureuse, conquérante, créatrice, tout comme nous aujourd'hui, au seuil d'une post-modernité molle ou d'une post-modernité fulgurante, impavide et potentiellement innovante. En posant ce constat de l’ambiguïté des termes "rationalisme", "rationalité", "modernité" et "post-modernité", nous entrons de plain-pied dans le domaine des idéologies politiques voire des Weltanschauungen militantes.

La rationalisation pleine de morgue vertueuse, celle décrite par Sombart dans son célèbre portrait du "bourgeois", engendre les messianismes mous et mièvres, les grands récits tranquillisants des idéologies contemporaines La rationalisation conquérante décrite par Max Weber, elle, suscite les grandes découvertes scientifiques et l'esprit méthodique, raffinement ingénieux de la conduite de la vie et maîtrise croissante du monde extérieur.

Cette option conquérante possède également son revers : elle désenchante le monde, l’assèche, le schématise à outrance. En se spécialisant dans l'un ou l'autre domaine de la technique, de la science ou de l'esprit, en s'y investissant totalement, les "faustiens" d'Europe et d'Amérique du Nord aboutissent souvent à un nivellement des valeurs, à un relativisme qui tend à la médiocrité parce qu'il nous fait perdre le sens du sublime, de la mystique tellurique et qu'il isole de plus en plus les individus. En notre siècle, la rationalité mise en exergue par Weber, si positive au départ, a culbuté dans l'américanisme quantitativiste et machiniste qui, instinctivement, cherchera, en compensation, un supplément d'âme dans le charlatanisme religieux alliant le prosélytisme le plus délirant et les bondieuseries les plus larmoyantes.

Tel est le sort du "faustisme" quand il est coupé de ses mythes fondateurs, de sa mémoire la plus ancienne, de son humus le plus profond et le plus fécond. Cette césure, c'est indéniablement le résultat de la pseudomorphose, de la greffe "magique" sur le corps faustien/européen, greffe qui a échoué. Le "magisme" n'a pu immobiliser le perpétuel élan faustien ; il l'a - et c'est plus dangereux - amputé de ses mythes et de sa mémoire, le condamnant à la stérilité par assèchement, comme l'ont constaté Valéry, Rilke, Duhamel, Céline, Drieu, Morand, Maurois, Heidegger ou encore Abellio.

Rationalité conquérante, rationalité moralisante, dialectique des Lumières, "grands récits" de Lyotard

La rationalité conquérante, si elle est arrachée à ses mythes fondateurs, à son humus ethno-identitaire, à son indo-européanité matricielle, retombe, même après les assauts les plus impétueux, inerte, vidée de sa substance, dans les rets du petit rationalisme calculateur et dans l'idéologie terne des "Grands Récits". Pour Jean-François Lyotard (6), la "modernité", en Europe, c'est essentiellement le "Grand Récit" des Lumières, dans lequel le héros du savoir travaille paisiblement et moralement à une bonne fin éthico-politique : la paix universelle, où plus aucun antagonisme ne subsistera. La "modernité" de Lyotard correspond à la fameuse "Dialectique de l'Aufklärung" ou "Dialectique des Lumières" de Horkheimer et Adorno (7), figures de proue de la célèbre "École de Francfort". Dans leur optique, le travail de l'homme de science ou l'action de l'homme politique, doivent se soumettre à une raison raisonnable, à un corpus éthique, à une instance morale fixe et immuable, à un catéchisme qui freine leurs élans, qui limite leur fougue faustienne. Pour Lyotard, la fin de la modernité, donc l’avènement de la "post-modernité", c'est l'incrédulité progressive, sournoise, fataliste, ironique, persiflante à l'égard de ce métarécit. Incrédulité qui signifie soit un possible retour du Dionysiaque, de l'irrationnel, du charnel, des zones troubles et troublantes de l'âme humaine révélées par Bataille ou Caillois, comme l'envisagent et l’espèrent le professeur Maffesoli (8), de l'Université de Strasbourg, et l'Allemand Bergfleth (9), jeune philosophe non-conformiste ; soit un retour tout aussi possible du Faustien, d’un esprit comparable à celui qui nous a légué le gothique flamboyant, d’une rationalité conquérante qui aurait récupéré sa mythologie dynamique vieille-européenne, comme nous l’explique G. Faye dans Europe et Modernité (10).

Le métarécit s'enkyste...

Avec l'installation, l'enkystement, dans nos mentalités du "métarécit" des Lumières, apparaissent progressivement les grandes idéologies laïques occidentales, le libéralisme idolâtrant la "main invisible" (11) ou le marxisme avec son déterminisme pesant et sa métaphysique de l’histoire, contestés dès l'aube de ce siècle par les figures les plus sublimes du socialisme militant européen, dont Georges Sorel (12). Avec Giorgio Locchi (13), qui appelle le "métarécit" tantôt "idéologue" tantôt "science", nous pensons que ce complexe "métarécit/idéologie/science" ne suscite plus de consensus que par contrainte, puisqu'il y a des résistances sourdes (not. en art, en musique par ex. [14]) ou une désuétude générale du dispositif métanarratif de légitimation dans son ensemble.

Le métarécit libéral-lliuministe résiste encore et toujours aujourd'hui par la contrainte ou par le matraquage médiatique. Mais dans la sphère de la pensée immédiate, des poésies, de la musique, de l'art ou des lettres, ce métarécit ne dit plus rien, ne suscite plus rien, ne mobilise plus aucun grand esprit depuis 100 ou 150 ans. Déjà le modernisme littéraire de la fin du XIXe s. exprime une diversité de langages, une hétérogénéité d’éléments, une sorte de chaos désordonné qu'analyse le "physiologue" Nietzsche (15) et que Hugo von Hoffmannstahl appelle die Welt der Bezuge (le monde des relations). Ces interrelations omniprésentes et surdéterminantes nous signalent que le monde ne s'explique pas par un simple récit tout propret ni ne se laisse régenter par une instance morale désincarnée. Mieux : elles nous signalent que nos Cités, nos peuples, ne peuvent exprimer toutes leurs potentialités vitales dans le cadre d'une idéologie déterminée et instituée une fois pour toutes pour toute ni conserver indéfiniment les institutions issues (les corpus doctrinaux dérives du "métarécit des Lumières". La présence anachronique du métarécit constitue un frein au développement de notre continent dans tous les domaines : scientifique (informatique et biotechnologie [16]), économique (maintien des dogmes libéraux au sein de la CEE), militaire (fétichisme d’un monde bipolaire et servilité à l'égard des USA, paradoxalement ennemis économiques), culturel (matraquage médiatique en faveur d'un cosmopolitisme qui élimine la spécificité faustienne et vise à l’avènement d'un grand village convivial à l'échelle du globe, régenté par les principes des "sociétés froides" à la manière des Bororos chers à Lévi-Strauss [17]).

Refuser le néo-ruralisme, le néo-pastoralisme…

Le désordre confus du modernisme littéraire de la fin du XIXe s. a eu son aspect positif, son rôle : celui de constituer ce magma qui, petit à petit, deviendra producteur d'un nouvel assaut faustien (18). C'est Weimar, le Weimar-arène où se déroulait l'affrontement créateur et fécond de l'expressionnisme (19), du néo-marxisme et de la "révolution conservatrice" (20), qui nous léguera, avec Ernst Jünger, une idée de la modernité post-métanarrative (ou post-modernité, si l'on appelle "modernité" la Dialectique des Lumières, théorisée postérieurement par l'École de Francfort). Le modernisme, avec la confusion qu'il inaugure, due à l'abandon progressif de la pseudo-scientificité des Lumières, correspond quelque peu au nihilisme constaté par Nietzsche. Nihilisme qui doit être surmonté, dépassé, mais non par un retour sentimental, voire niais, au passé révolu. Le nihilisme ne se dépasse pas par le wagnérisme théâtral, fulminait Nietzsche, comme aujourd'hui, l'effondrement du "grand récit" marxiste ne se dépasse pas par un néo-primitivisme pseudo-rustique (21).

Chez Jünger, le Jünger des Orages d'Acier, du Travailleur et d'Eumeswil, on ne trouve nulle référence au mysticisme du terroir : rien qu'une admiration sobre pour la pérennité paysanne, indifférente aux bouleversements historiques. Jünger nous signale la nécessité d'un équilibre : s'il y a refus total du rural, du terroir, de la dimension stabilisante de la Heimat, le futurisme constructiviste faustien n'aura plus de socle, de base de départ, de zone de repli. En revanche, si l'accent est trop placé sur le socle initial, le socle-tremplin, sur la niche écologique originaire du peuple faustien, celui-ci, en s’encroûtant dans sphère-cocon, se prive d'un rayonnement universel, se rend aveugle à l'appel du monde, refuse de s’élancer vers le réel dans toute sa plénitude, "exotique" compris. Le repli frileux sur le territoire premier confisque au faustisme sa force de diffusion et relègue son "peuple porteur" au niveau de celui du "paysan éternel anhistorique" décrit par Spengler et par Eliade (22). L'équilibre consiste à puiser (dans le fond du terroir premier) et à diffuser (vers le monde extérieur).

En dépit de toutes les nostalgies "organiques", ruralistes ou pastoralistes, en dépit de leur beauté esthétique, sereine, idyllique, qui nous rappelle Horace ou Virgile, la Technique et le Travail sont désormais les essences de notre monde post-nihiliste. Rien n'échappe plus à la technique, à la technicité, à la mécanique ou à la machine : ni le paysan qui ouvre avec son tracteur ni le prêtre qui branche un micro pour donner plus d'impact à son homélie.

L’ère de la "Technique"

La Technique mobilise totalement (Totale Mobilmachung) et projette les individus dans une infinitude inquiétante, où ils ne sont plus que petits rouages interchangeables (les mitrailleuses, constate le guerrier Ernst Jünger, fauchent les vaillants et les peureux dans la plus pure égalité). Comme dans la guerre totale de matériel, annoncée dès les batailles de char de 1917, sur le front de France. Le "Moi" faustien perd son intraversion pour se noyer dans un tourbillon d’agir incessant. Ce moi, après avoir façonné les flèches en dentelles de pierre du gothique flamboyant, a soit basculé dans le quantitativisme américain soit hésité, désorienté, pris dans le magma informatif, dans l’avalanche de faits concrets du XXe s. Ce fut son nihilisme, son blocage, son indécision due à un subjectivisme exacerbé, un patinage dans la boue désordonnée des faits. En franchissant la "ligne", disent Heidegger et Jünger (23), la monade faustienne (celle dont nous parlait Leibniz [24]) annule son subjectivisme et retrouve la puissance pure, le dynamisme pur, dans l’univers de la Technique. Avec l’approche jüngérienne, la boucle se referme : à l’univers clos du "magisme" se substitue le petit monde inauthentique du bourgeois, sécuritaire, frileux, confit dans sa sphère d’utilitarisme et à l’univers dynamique du "faustisme" se substitue un stade Technique, dépouillé cette fois de tout subjectivisme.

La Technique jüngérienne balaye la modernité factice du métarécit des Lumières, l’hésitation des littératures modernistes de la fin du XIXe siècle et le trompe-l’œil du wagnérisme et du néo-pastoralisme. Mais cette modernité jüngérienne, toujours incomprise depuis la parution de Der Arbeiter en 1932, est demeurée lettre morte.

De Babbit au paradoxe sartrien

En 1945, le débat idéologique est remis au diapason des idéologies victorieuses : le libéralisme à l’américaine (l'idéologie de M. Babitt [25]) ou le marxisme sous la forme d’un métarécit soi-disant désembourgeoisé. Les grands récits reviennent à la charge, traquent toute philosophie ou démarche "irrationaliste" (26), instaurent une police des pensées et provoquent, finalement, en agitant l’épouvantail d’une barbarie rampante, une ère du vide. Sartre, avec sa vogue existentialiste parisienne, doit être analysé à la lumière de cette restauration. Sartre, fidèle à son "athéisme", à son refus de privilégier une valeur, ne croit pas aux fondements du libéralisme ou du marxisme, il n’institue pas, au fond, le métarécit (dans sa variante la plus récente : le marxisme vulgaire des partis communistes [27]) comme une vérité mais comme un impératif catégorique "indépassable" pour lequel il convient de militer, si l’on ne veut pas être un "salaud", c-à-d. un de ces êtres abjects qui vénèrent des "ordres pétrifiés" (28). C'est là tout le paradoxe du sartrisme : d'un côte, il nous exhorte à ne pas adorer d' "ordres pétrifiés", ce qui est proprement faustien, et, d'un autre côté, il nous ordonne d'adorer "magiquement" un "ordre pétrifié", celui du marxisme vulgaire, déjà démonté par Sombart ou De Man. Le consensus, dans les années 50, âge d'or du sartrisme, est donc bel et bien une contrainte morale, une obligation dictée par une pensée de plus en plus médiatisée. Mais un consensus par contrainte, par obligation de croire sans discuter, n'est pas un consensus éternel : d’où l l'oubli contemporain du message sartrien, avec ses outrances et ses exagérations.

L'anti-humanisme révolutionnaire de mai 68

Avec Mai 68, phénomène de génération, l'humanisme, label du métarécit, est battu en brèche par les interprétations françaises de Nietzsche, Marx et Heidegger (29). L'humanisme est une illusion "petite-bourgeoise", proclament universitaires et vulgarisateurs agissant dans le sillage de la révolte étudiante. Contre l'Occident, réceptacle géopolitique du métarécit des Lumières, le 68tard joue à monter sur les barricades, prend parti, parfois avec un romantisme naïf, pour toutes les luttes des années 70 : celle du Vietnam spartiate en lutte contre l'impérialisme américain, celle des combattants latino-américain ("Che"), du Basque, de l'Irlandais patriote ou encore du Palestinien.

Le faustisme combatif, ne pouvant plus s'exprimer à travers des modèles autochtones se transpose dans l'exotisme : il s'asiatise, s'arabise, s'africanise ou s'indianise. Mai 68, en soi, par son ancrage résolu dans la grande politique, par son éthos du guérillero, par son option combattante, revêt malgré tout une dimension autrement plus importante que le blocage crispé du sartrisme ou que la grande régression néo-libérale actuelle. À droite, Jean Cau, en écrivant son beau livre sur Che Guevara (30) a parfaitement saisi cette problématique, que la droite, tout aussi crispée sur ses dogmes et ses souvenirs que la gauche, n'avait pas voulu apercevoir.

Avec ce soixante-huitardisme-là, combattant et politisé, conscient des grands enjeux économiques et géopolitiques de la planète, ont brûlé, dans l'esprit public français, les derniers feux de l'histoire, avant la grande assomption dans la posthistoire et le postpolitique que représente le narcissisme néo-libéral contemporain.

La traduction des écrits de l’ "École de Francfort" annonce l’avènement du narcissisme néo-libéral

La 1ère phase de l'assaut néo-libéral contre l'anti-humanisme politique de Mai 68, ce fut la redécouverte des écrits de l’École de Francfort, née en en Allemagne avant l’avènement du national-socialisme, arrivée à maturité pendant l'exil californien d'Adorno, d'Horkheimer et de Marcuse et érigée en objet de vénération dans l’après-guerre ouest-allemand (31). Dans un petit ouvrage, concis et fondamental pour comprendre la dynamique de notre de notre temps, Dialektik der Aufklärung, Horkheimer et Adorno nous signalent l'existence, dans la pensée occidentale, de 2 "raisons", que, dans le sillage de Spengler et de Sombart, nous serions tenté de nommer "raison faustienne" et "raison magique". La 1ère est, pour les 2 anciens exilés en Californie, le pôle négatif du "complexe raison" dans la civilisation occidentale : cette raison-là est purement "instrumentale", elle sert à accroître la puissance personnelle de celui qui s'en sert. Elle est la raison scientifique, la raison qui dompte les forces de l’univers et les met au service d’un chef ou d’un peuple, d’un parti ou d’un État. Elle est prométhéenne et non point narcissique / orphique, disait, dans cette optique, Herbert Marcuse (32). Pour Horkheimer, Adorno et Marcuse, c’est ce type des rationalité qu'avait théorisé Max Weber...

La "raison magique", selon notre terminologie généalogique spenglérienne, en revanche, c’est, pour en brosser vite l’aspect général, celle du métarécit découvert par Lyotard. Elle est une instance morale qui dicte une conduite éthique, allergique à toute expression de puissance. Donc, à toute manifestation de l’essence du politique (33). En France, la redécouverte de cette théorie horkheimerienne et adornorienne de la raison, vers la fin des années 70, a inauguré l’ère de dépolitisation, ce qui, par déconnexion généralisée à l'endroit de l'histoire concrète et tangible, aboutira à l’ "ère du vide" si bien décrite par le professeur grenoblois Gilles Lipovetsky (34). À la suite de l'effervescence militante de mai 68, G. Lipovetsky perçoit, avec beaucoup de pertinence, les nouvelles attitudes mentales du post-68tardisme : apathie, indifférence (également au métarécit dans sa forme brute), désertion (des partis politiques, surtout des PC), désyndicalisation, narcissisme, etc. Pour Lipovetsky, cette démission et cette résignation généralisées constituent une aubaine. C'est la garantie, explique-t-il, que la violence reculera, donc qu'aucun "total "totalitarisme", rouge, noir ou brun, ne prendra le pouvoir. Cette convivialité psy, doublée d'une indifférence narcissique aux autres, constitue le propre de l'âge "post-moderne".

Il y a plusieurs définitions possibles de la "post-modenité"

En revanche, si nous percevons - convention de vocabulaire inverse à celle de Lipovetsky - la "modernité" ou le "modernisme" comme expressions du métarécit, donc comme freins à l'élan faustien, la post-modernité sera nécessairement un retour au politique, un rejet du fixisme para-magique et du soupçon anti-politique, surgis après mai 68, dans le sillage des spéculations sur la "raison instrumentale" et la "raison objective" décrites par Horkheimer et Adorno.

La complexité de la problématique "post-moderne" ne permet pas de donner une et une seule définition de la "post-modernité". Il n’existe pas UNE post-modernité, qui, toute seule, pourrait revendiquer l'exclusivité. Au seuil du XXIe siècle, se juxtaposent, en jachère, DIVERSES post-modernités, divers modèles sociaux post-modernes potentiels, chacun basé sur des valeurs foncièrement antagonistes, prêtes à s’affronter. Les post-modernités diffèrent, dans leur langage ou dans leur "look", des idéologies qui les ont précédées ; elles renouent néanmoins avec les valeurs éternelles, immémoriales, qui leur sont sous-jacentes. Comme le politique entre dans la sphère historique par des affrontements binaires, opposant des clans adverses avec exclusion des tiers minoritaires, osons évoquer la possible dichotomie de l’avenir : une post-modernité néo-libérale, occidentale et américaine et américanomorphe contre une post-modernité fulgurante, faustienne et nietzschéenne.

"Génération morale" et "ère du vide"

La post-modernité néo-libérale, c'est celle qu’annonce, triomphant et follement messianique, un Laurent Joffrin dans son bilan de la révolte étudiante de décembre 1986 (cf. Un coup de jeune, Arlea, 1987). Pour Joffrin, qui avait pronostiqué il y a 2 ou 3 ans (35) la mort de la gauche hard, du prolétarisme militant, décembre 86 est le signe avant-coureur d'une "génération morale", alliant, dans ses cerveaux, le gauchisme mou, un peu collectiviste par paresse intellectuelle, et l’égoïsme néo-libéral, narcissique et postpolitique. Le modèle social de cette société hédoniste, axée sur la praxis marchande, que Lipovetsky a décrit dans L'ére du vide. Vide politique, vide intellectuel, et désert posthistorique : telles sont les caractéristiques de l'espace bloqué, de l'horizon bouché, bouche, propre au néo-libéralisme contemporain. Cette post-modernité-là constitue, pour le grand espace européen, qui doit advenir pour que nous ayons un avenir viable, un blocage inquiétant, où le lent pourrissement annoncé par le chômage de masse et la démographie déclinante exerceront leurs ravages, sous les lumignons blafards des illusions consuméristes, du gigantesque fictionnisme publicitaire, sous les néons des enseignes vantant les mérites d'un photographe d’un photocopieur japonais ou d'une compagnie aérienne américaine.

En revanche, la post-modernité qui refusera le vieux métarécit anti-politique des Lumières, avec ses avatars et ses métastases, renouera avec l'insolence nietzschéenne ou l'idéal métallique d’un Jünger, qui franchira la "ligne" comme nous l'exhorte Heidegger qui sortira du dandysme stériles des périodes de nihilisme, la post-modernité qui recourrera à l'aventureux, en déployant concrètement un programme politique audacieux impliquant le rejet des blocs, la construction d’une économie auto-centrée en Europe, en luttant farouchement et sans concessions contre toutes les vieilleries religieuses et idéologiques, en développant les grands axes d'une diplomatie indépendante de l’avis de Washington, la post-modernité, qui réalisera ce programme volontaire et négateur des négations de la posthistoire, celle-ci aura notre pleine adhésion.

Par cette allocution, j'ai voulu prouver qu'il y avait une continuité dans l’affrontement entre "faustisme" et que cette continuité antagonistique se répercute dans le débat actuel sur les post-modernités. L'Occident américano-centré centre est le havre des "magismes", avec son cosmopolitisme et ses sectes moonistes ou autres qui exigent l'obéissance aveugle (36). L’Europe, héritière d’un faustisme maintes fois tarabusté par la pensée "magique", se réaffirmera par une post-modernité qui récapitulera les thèmes indicibles, récurrents mais toujours neufs, de la fausticité intrinsèque de la psyché européenne.

NOTES :

- Benjamin Nelson, Der Ursprung der Moderne, Vergleichende Studien zum Zivilisationsprozess, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986.

- Jean-François Revel, Histoire de la pensée occidentale, tomeII, La philosophie pendant la science (XVe, XVIe et XVIIe siècles), Stock, 1970. Cf. également le maître-ouvrage d'Alexandre Koyré : Du monde clos à l'univers infini, Gal., 1973.

- Cf. Julien Freund, Max Weber, PUF, 1969.

- Paul-Henri Michel, La cosmologie de Giordano Bruno, Hermann, 1962.

- Cf. essentiellement : Werner Sombart, Le Bourgeois. Contribution à l'histoire morale et intellectuelle de l'homme économique moderne, Payot, Paris, 1966.

- Jean-François Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Minuit, 1979.

- Max Horkheimer, Theodor Adomo, Diaektik der Aufklârung. Philosophische Fragmente, Fischer, Frankfurt a.M., 1969-1980. Cf. également : Pierre Zima, L'école de Francfort. Dialectique de la particularité, éd. Universitaires, 1974. Michel Crozon, Interroger Horkheimer et Arno Victor Nielsen, Adorno, le travail artistique de la raison in : Esprit, Mai 1978.

- Cf. principalement : Michel Maffesoli, L'ombre de Dionysos. Contribution à une sociologie de l'orgie, Méridiens, 1982, repris en Livre de Poche/biblio-essais. Pierre Brader, Michel Maffesoli : saluons le grand retour de Dionysos in Magazine-Hebdo n°54 (21 sept. 1984).

- Cf. Gerd Bergfleth et al., Zur Kritik der Palavernden Aujklärung, Matthes & Seitz, München, 1984. Bergfleth publie dans cette remarquable petite anthologie 4 textes assassins pour le ronron "moderno-francfortiste" : 1) Zehn Thesen zur Vernunftkritik ; 2) Der geschundene Marsyas ; 3) Über linke Ironie ; 4) Die zynische Aufklärung. Cf. également R. Steuckers, G. Bergfleth : enfant terrible de la scène philosophique allemande in Vouloir n°27, mars 1986. Dans ce même numéro, lire aussi : M. Kamp, Bergfleth : critique de la raison palabrante et Une apologie de la révolte contre les programmes insipides de la révolution conformiste. Voir encore : M. Froissard, Révolte, irrationnel, cosmicité et... pseudo-antisémitisme in Vouloir n°40-42, juil-août 1987.

- Guillaume Faye, Europe et Modernité, Eurograf, Méry/Liège, 1985.

- Sur le fondement théologique de la doctrine de la "main invisible" : cf. Hans Albert, Modell-Platonismus. Der neoklassische Stil des ökonomischen Denkens in kritischer Beleuchtung in Ernst Topitsch (Hrsg.), Logik der Sozialwissenschaften, Kiepenheuer & Witsch, Köln/Berlin, 1971.

- La bibliographie française sur Georges Sorel est abondante. Néanmoins, on déplorera qu'une biographie et une analyse aussi précieuse que celle de Michael Freund n'ait jamais été traduite : Michael Freund, G. Sorel, Der revolutionäre Konservatismus, Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M., 1972.

- Cf. G. Locchi, Histoire et société : critique de Lévi-Strauss in Nouvelle Ecole n°17, mars 1972. G. Locchi, L'histoire in Nouvelle Ecole n°27-28, janv. 1976.

- Cf. G. Locchi, L' "idée de la musique" et le temps de l'histoire in Nouvelle École n°30, nov. 1978, Vincent Samson, Musique, métaphysique et destin in Orientations n°9, sept. 1987.

- Cf. Helmut Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie. Nietzsches äesthetische Theorie und literarische Produktion, J.B. Metzler, Stuttgart, 1985. Cf. à propos du livre de Pfotenhauer : Robert Steuckers, Regards nouveaux sur Nietzsche in Orientations n°9.

- Les bio-technologies et les innovations les plus récentes de la bio-cybernétique, appliquées au fonctionnement des sociétés humaines, remettent fondamentalement en question les assises théoriques mécanicistes du "Grand Récit" des Lumières. Des législations moins rigides, souples parce qu'adaptées aux ressorts profonds de la psychologie et de la physiologie humaines, redonneraient un dynamisme à nos sociétés et les mettraient au diapason des innovations technologiques. Le Grand Récit, toujours présent malgré son anachronisme, bloque l'évolution de nos sociétés ; la pensée de Habermas, qui refuse catégoriquement d'inclure dans sa démarche les découvertes épistémologiques d'un Konrad Lorenz par ex., illustre parfaitement la rigidité proprement réactionnaire du néo-Aufklärung francfortiste et de la dérivation néo-libérale actuelle. Pour se rendre compte du glissement qui s’opère malgré la réaction libérale-francfortiste, on lira les travaux du bio-cybernéticien allemand Frédéric Vester : 1) Unsere Welt - ein vernetztes System, dtv, n°l0118, München, 1983 (2e éd.) ; 2) Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter, DVA, Stuttgart, 1980. La rénovation de la pensée sociale holiste (ganzheitlich) par la biologie moderne, nous la trouvons not. chez Gilbert Probst, Selbst-Organisation, Ordnungsprozesse in sozialen Systemen aus ganzheitlicher Sicht, Paul Parey, Berlin, 1987.

- G. Locchi, art. cit., voir note (13).

- Pour aborder la question du modernisme littéraire au XIXe s., se référer à : M. Bradbury, J. McFarlane (ed.), Modernism 1890-1930, Penguin, 1976.

- Cf. Paul Raabe, Expressionismus. Der Kampf um eine literarische Bewegung. Utile anthologie des principaux manifestes expressionnistes.

- Armin Mohler, La Révolution Conservatrice en Allemagne 1918-1932, Pardès. Se référer principalement au texte A3 intitulé Leitbilder (idées directrices).

- Cf. Gérard Raulet, Mantism and the Post-Modern Conditions et Claude Karnoouh, The Lost Paradise of Regionalism : The Crisis of Post-Modernity in France in Telos n°67, mars 1986.

- Cf. Oswald Spengler, Le déclin de l'Occident. Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle, Gal., 1948 ; pour la définition du "paysan anhistorique", voir t. 2, p. 90. Cf. M. Eliade, Le sacré et le profane, Gal., 1965 ; voir surtout le chap. III, La sacralité de la nature et la religion cosmique, p. 98 sq. Pour l'agencement de cette vision du "paysan" dans la querelle contemporaine du néo-paganisme, voir : Richard Faber, Einleitung : "Pagan" und Neo-Paganismus. Versuch einer Begriffsklärung in : Richard Faber & Renate Schlesier, Die Restauration der Gôtter. Antike Religion und Neo-Paganismus, Königshausen & Neumann, Würzburg, 1986, pp. 10 à 25. Ce texte a été recensé en français par Robert Steuckers, Le paganisme vu de Berlin in Vouloir n°28/29, avr. 1986, pp. 5-7.

- Sur la question de la "ligne" chez Jünger et Heidegger, cf. W. Kaempfer, Ernst Jünger, Metzler, Sammlung Metzler, Band 20l, Stuttgart, 1981, p. 119 à 129. Cf. aussi J. Evola, Devant le "mur du temps" in Explorations. Hommes et problèmes, p. 183-194, Pardès. Profitons aussi de cette note pour rappeler que, contrairement à une idée reçue, Heidegger ne rejette pas la technique de manière réactionnaire, ne la considérant même pas comme dangereuse en elle-même. Le danger tient au mystère de son essence non pensée, empêchant l’homme de revenir à un dévoilement plus originel et d’entendre l’appel d’une vérité plus initiale. Si l’âge de la technique apparaît comme la figure achevée de l’Oubli de l’être, où la détresse propre à la pensée se manifeste comme absence de détresse dans la sécurisation et l’objectivation de l’étant, il est aussi cet extrême péril à partir duquel est pensable le relèvement comme possibilité d’un autre commencement une fois la métaphysique de la subjectivité achevée.

- Pour juger de l’importance de Leibniz dans le développement de la pensée organique allemande, cf. F.M. Barnard, Herder's Social and Political Thought. From Enlightenment to Nationalism, Clarendon Press, Oxford 1965, p. 10-12.

- Sinclair Lewis, Babbit, Livre de Poche/biblio, 1984.

- Le classique des classiques dans la condamnation de l’ "irrationalisme", c’est la somme de Georg Lukàcs, La Destruction de la Raison, éd. de l’Arche (2 vol.), 1958. Ce livre se veut une sorte de discours de la méthode de la dialectique Aufklärung-Gegenaufklärung, rationalisme-irrationalisme. La technique de l’amalgame, propre à ce qui apparaît avec le recul bel et bien comme un pamphlet stalinien, cherche à compromettre de larges secteurs de la culture allemande et européenne, de Schelling au néo-thomisme, accusés d‘avoir préparé et favorisé le phénomène nazi. Il s’agit là d’une vision paranoïaque de la culture.

- Pour saisir l’irrationalité foncière de l’adhésion de Sartre au communisme, on lira Thomas Molnar, Sartre, philosophie de la contestation, La Table Ronde, 1969.

- Cf. R.-M. Alberes, Jean-Paul Sartre, éd. Universitaires, 1964, p. 54 à 71.

- En France, la polémique visant un rejet définitif de l’anti-humanisme 68tard et de ses assises philosophiques nietzschéennes, marxiennes et heideggeriennes, se retrouve dans L. Ferry & A. Renaut, La pensée 68. Essai sur l'anti-humanisme contemporain (Gal., 1985), et son pendant 68-86. Itinéraires de l’individu (Gal., 1987). Contrairement aux thèses défendues dans le 1er de ces 2 ouvrages, l’essayiste Guy Hocquenghem dans Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary Club (Albin Michel, 1986) déplorait l'assimilation de l’hyperpolitisme 68tard dans la vague néo-libérale contemporaine. Dans une optique nettement moins polémique et dans le souci de restituer le débat tel qu'il est sur le plan de l'abstraction philosophique, on lira : Eddy Borms, Humanisme -kritiek in het hedendaagse Franse denken, SUN, Nijmegen, 1986.

- Jean Cau, ancien secrétaire de Jean-Paul Sartre, polémiste classé à "droite", polisson qui prend régulièrement à partie les manies et giries des conformistes bien-pensants, n'avait pas hésite à rendre hommage à Che Guevara et à lui consacrer un livre. Les "rigides" de la gauche bourgeoise avaient alors parlé d'un "détournement de cadavre" ! Les admirateurs rigido-droitistes de Cau, eux, n'ont pas davantage retenu la leçon : le Nicaragua sandiniste, qu'admiraient pourtant Abel Bonnard et le "fasciste" américain Lawrence Dennis, reste pour ces messieurs-dames une émanation du Malin.

- Cf. dans ce n° l'article de Hans-Christof Kraus, Habermas sur la défensive.

- Cf. A. Vergez, Marcuse, PUF, 1970.

- Julien Freund, Qu'est-ce que la politique ?, Seuil, 1967. Cf G. Faye, La problématique moderne de la raison ou la querelle de la rationalité in Nouvelle Ecole n°41, nov. 1984.

- G. Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain, Gal., 1983. Peu après le colloque de Bruxelles, au cours duquel le texte ci-dessus a servi d'allocution, G. Lipovetsky publiait un 2nd ouvrage qui renforçait son option : L'Empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes(Gal, 1987). Contre cette option "narcissique", protestaient presque simultanément François-Bernard Huyghe et Pierre Barbés dans La soft-idéologie, Laffont, 1987. Inutile de préciser que mes propos rejoignent, en gros, ceux de ces 2 derniers essayistes.

- Cf. Laurent Joffrin, La gauche en voie de disparition. Comment changer sans trahir ?, Seuil, 1984.

- Cf. Furio Colombo, Il dio d’America. Religione, ribellione e nuova destra, Arnoldo Mondadori ed., Milano, 1983.

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : philosophie, postmodernité, postmodernisme, postmoderne, modernité, narcisse, narcissisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 31 juillet 2008

Energie solaire et souveraineté

Energie solaire et souveraineté

Si une nation veut se maintenir sur la scène internationale et historique, elle doit créer les conditions de son indépendance et s'y tenir. Toute politique au niveau national doit néanmoins s'orienter sur les données de la scène internationale: ainsi l'art du politique pratiqué par Bismarck et Cavour a su habilement utiliser à son profit les intérêts divergents des grandes puissances européennes. Il ne pouvait en être autrement, même quand ils ont poursuivi la politique par d'autres moyens, afin de parfaire l'unité des nations allemande et italienne. La génération qui les a suivis a eu pour tâche de défendre la place que l'Allemagne s'était donnée sous le soleil, justement contre les intérêts des puissances étrangères. Mais Guillaume II a été incapable de répéter le génie de Bismarck, de pratiquer son art du politique. L'époque qui s'étend de 1919 à 1949 est le triste résultat de ce manquement et c'est surtout le Traité de Versailles qui en témoigne, même si Ebert et Stresemann ont tenté d'en dépasser les clauses et les obligations imposées au Reich. Dans l'époque où se juxtaposaient une RDA et une RFA et jusqu'à l'effondrement du système soviétique, l'objectif de ceux qui voulaient rétablir la souveraineté allemande aurait dû répondre au mot d'ordre: “la souverainété en se dégageant des blocs”. Depuis lors, écrit Peter List, “de nouvelles circonstances se sont imposées. La lutte pour restaurer l'identité nationale allemande et la souveraineté du pays ne doit plus en première instance se diriger contre telle ou telle puissance étrangère, mais contre un système financier international, organisé en réseaux, opérant sur le globe tout entier; ce système s'est largement dégagé de la tutelle de ses pays d'origine et de ses liens avec certains Etats, pour considérer que les Etats, et surtout les Etats nationaux définis par une appartenance ethnique, constituent des limitations problématiques qui freinent ses stratégies d'accumulation de profits” (1).

Lors d'un débat du club de presse allemand ARD, un participant a un jour clairement esquissé la situation: les grandes décisions politiques ne se prennent plus dans les cabinets ministériels. Les consortiums multinationaux déterminent de plus en plus souvent la marche du monde. Ils tiennent les gouvernements sous leur coupe et si ces gouvernements n'obéissent pas, ils les menacent et les obligent à composer, par exemple en délocalisant, en créant artificiellement du chômage. L'idée du “One World” est articulée pour augmenter les bénéfices de ces consortiums: telle est la réalité qui se profile derrière les phrases clinquantes qui nous parlent de globalisation et de “planétarisation du bonheur humain”.

Aujourd'hui, on devrait suivre le mot d'ordre: “Est souverain celui qui dispose des sources d'énergie nécessaires pour la survie de sa communauté politique”. Si une nation veut conserver son indépendance, elle doit s'assurer de ses sources d'énergie. Disposer de sources énergétiques directes est aussi précieux que le pain quotidien pour l'homme. L'énergie est le carburant de l'économie, surtout l'électricité. Toute politique nationale aujourd'hui doit viser l'objectif suivant: en cas de nécessité, la pays doit être capable de produire les denrées agricoles suffisantes pour nourrir sa population et aussi de produire de l'électricité en suffisance pour maintenir les activités économiques et commerciales.

Sauver notre agriculture, qui est jour après jour broyée par les rouages administratifs de l'UE, fera l'objet d'un article ultérieur. Dans ces lignes, je souhaite aborder le problème de l'approvisionnement de l'Allemagne en énergie électrique, laquelle fait fonctionner la majeure partie de notre industrie. L'Allemagne a été capable —et serait encore capable— de couvrir ses besoins à l'aide de ses seules réserves de charbon. Dans l'optique d'une politique d'indépendance nationale, on ne devrait jamais avancer l'argument suivant: “le charbon sud-africain est moins cher”. Car l'indépendance nationale n'a pas de prix. Hélas, les politiques menées à Bonn et à Bruxelles ont tué les mines de charbon et rien ne laisse prévoir un changement de politique! Dans dix ans tout au plus, les “rationalisateurs” auront noyé définitivement nos mines. Quant à nos réserves de lignite, elles connaîtront rapidement le même sort.

Nous devons toutefois reconnaître que les énergies fossiles, c'est-à-dire l'électricité produite au départ du charbon, du pétrole ou du gaz pollue l'environnement. Certes, il existe des procédés qui réduisent considérablement les émissions de dioxide de charbon, mais il n'est pas possible de les éviter entièrement. Même les émissions les plus réduites sont encore trop importantes, vu les dégâts immenses subis par l'environnement au cours des dernières décennies.

Les économies d'énergie permettent partiellement de résoudre le problème, par exemple, le procédé la couplage énergie/chaleur, qui utilise plus optimalement l'énergie primaire et ne se contente pas d'une simple transformation en électricité. Un programme national de calorifugeage (d'isolation thermique) constituerait certainement un pas en avant, y compris dans la lutte contre le chômage. D'autres possibilités d'utilisation plus rationnelle de l'énergie existent, mais l'atout majeur reste l'approvisionnement en électricité par exploitation de l'énergie solaire.

Chaque jour, le soleil envoie sur la terre de 10.000 à 15.000 fois plus d'énergie que n'en consomme l'humanité toute entière quotidiennement. Cette énergie ne pollue par l'environnement et, si on le veut vraiment, aucune multinationale de l'uranium ou du pétrole ne pourra nous empêcher de l'utiliser.

L'Allemagne possède une avance technologique en matière d'énergie solaire, mais, comme cela s'est passé avec les appareils de télécopie, d'autres pays nous achètent les brevets et les exploitent avant nous! Cette année déjà, une entreprise américaine exploitant l'énergie solaire vendra le Kw/h d'électricité à 8 Pfennige (1,60 FB ou 0,26 FF). Le ministère japonais de l'économie a introduit le projet “Genesis”, de concert avec la firme d'électronique Sanyo. Les Japonais veulent qu'en l'an 2030 la moitié de la production d'électricité dans le monde provienne de cellules photoélectriques. En quatre ans, l'énergie solaire japonaise devrait produire 4600 Kw, autant que quatre grandes centrales nucléaires.

Les arguments avancés contre l'énergie solaire ne tiennent pas la route. Ceux qui les énoncent n'expriment que leur stupidité car il est vraiment stupide de dire que l'énergie solaire équivaut à un retour à la primitivité. Le lobby nucléaire, par exemple, prétend que l'énergie solaire serait insuffisante pour couvrir les besoins de l'Allemagne. Pourtant, en Norvège, un pays qui est nettement moins ensoleillé que le nôtre, 50.000 maisons sont équipés d'appareils récepteurs d'énergie solaire, livrés à des prix vraiment concurrentiels. Et le Norvège ne fait que démarrer son projet de solarisation de l'énergie domestique! Ensuite, il est faux de dire que l'énergie solaire sera trop chère: le Japon a diminué de 80% ses coûts énergétiques, grâce à la mise en œuvre d'un nouveau procédé! Les adversaires de l'énergie solaire argumentent comme si l'“hélio-technologie” en était restée au stade de 1952, quand la firme américaine Bell Laboratories a commencé à construire des cellules photoélectriques, réceptrices et transformatrices d'énergie solaire.

La seule alternative au charbon et au pétrole que suggère Bonn est l'énergie atomique. Pourtant, le producteur d'électricité Hans-Dieter Harig, Directeur de “Preussen Elektra”, refuse catégoriquement cette option. Il constate qu'il y aura sur-capacité jusqu'en 2010, que les besoins ne croîtront pas outre mesure et que les réacteurs atomiques fonctionneront à perte. Pour les profanes, les électriciens font toujours “comme si” cette énergie atomique était la seule envisageable. Qui est prêt à confesser humblement ses erreurs? Beaucoup de gestionnaires du secteur électricité veulent éviter les pertes en mettant en jachère plusieurs centrales nucléaires. Harig a fait savoir à la ministre de l'environnement Merkel, que les entreprises électriques allemandes ne placeraient aucun Pfennig dans l'élaboration d'un nouveau type de réacteur, supposé être plus sûr. Les expériences acquises font désormais peur: le monopole “Electricité de France” est en déficit depuis des décennies: il dépend du “baxter” de l'Etat. Les tentatives de privatiser les centrales nucléaires en Grande-Bretagne et en Hongrie ont échoué. Personne ne veut s'engager dans une entreprise vouée à éponger des pertes.

Bonn s'obstine avec entêtement à poursuivre son programme nucléaire. Est-ce de la bêtise ou est-ce intentionnellement? Quelles sont les réserves allemandes en uranium? Elles sont pratiquement nulles! Si nous parions sur l'énergie nucléaire, autant remettre les clefs de notre souveraineté et de notre indépendance en tant qu'Etat aux mains des multinationales de l'uranium et du pétrole comme Shell, Gulf ou Texaco; ou encore, aux mains du clan Exxon-Esso-Rockefeller; qui connaît l'histoire de cette multinationale, et notamment les pratiques commerciales de son fondateur John D. Rockefeller, il y a bien lieu de se faire du souci si l'on suppute que derrière Kohl ou Lafontaine se cache un boss secret issu de cette famille...

Bien sûr, les multinationales vont faire leur entrée dans le domaine de l'énergie solaire. Entretemps l'Allemagne aura pris tellement de retard en s'obstinant à entretenir ses technologies nucléaires obsolètes, qu'elle devra acheter les brevets et les procédés solaires chez Exxon & Co., au lieu de prendre directement part au marché. Une fois de plus, les Japonais auront une longueur d'avance et nous risquons de tomber sous la dépendance des consortiums multinationaux. Déjà en 1979, le “Worldwatch Institute” de Washington estimait que les besoins en énergie du monde pouvaient être couverts à 40% par l'énergie solaire, avant la fin du siècle, ce qui aurait permis de créer un grand nombre d'emplois dans notre pays, si nous avions pu exploiter notre avance technologique et théorique et la transformer en techniques d'exploitation pratiques, afin de passer à l'exportation.

Il ne faut pas sous-estimer non plus les dérivés non polluants de l'énergie solaire comme la biomasse, surtout celle provenant du carex (de la laîche) (2). Il conviendrait encore d'examiner sérieusement l'“énergie libre”, encore peu connue, comme nous l'ont proposé Plocher, Martin et Hacheney. L'énergie éolienne, également dérivée de l'énergie solaire, ne devrait fournir qu'une petite partie de notre électricité, parce que les immenses hélices montées sur mâts défigurent le paysage. Sans doute, pourront-elles auto-alimenter les fermes, en dépit des protestataires professionnels qui se sont opposer à l'énergie éolienne à cause des mâts surdimensionnées qui ont gâché nos paysages...

Le grand tournant de la politique énergétique est possible (3). Il signifierait en même temps un pas de plus vers la souveraineté nationale. Il suffit de vouloir!

Hans RUSTEMEYER.

(Texte paru dans Europa Vorn, n°105-106/1996; trad. franç.: Robert Steuckers).

Notes:

(1) Peter LIST, Bioregionalismus und volkstreue Politik, DESG-Verlag GmbH, Postfach 111.927, D-20.419 Hamburg.

(2) Franz ALT, Schilfgras statt Atom, Piper, München.

(3) Franz ALT, Die Sonne schickt uns keine Rechnung, Piper, München.

00:10 Publié dans Ecologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, écologisme, énergies alternatives, énergie solaire, soleil, souveraineté, souverainisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Omero nel Baltico

Carlo Terracciano

OMERO NEL BALTICO

Felice Vinci, Omero nel Baltico

Saggio sulla geografia omerica

Palombi Editori, Roma, 2002 (Terza edizione aggiornata), Pp.512, euro 22,50

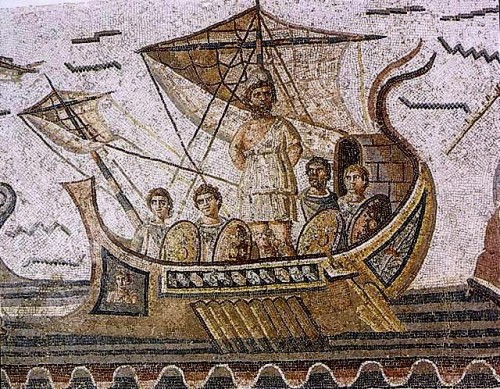

Dove era situata veramente l’antica Troia che nell’Iliade destava l’ira funesta del pelìde Achille e di legioni di studenti costretti a studiarne le gesta? In Finlandia, naturalmente..! E Itaca ventosa, patria dell’astuto Ulisse (quello del “cavallo di Troia” appunto), alla quale l’eroe dell’Odissea tornò dopo anni di peregrinazioni per terra e per mare, a compiervi la nota vendetta su quei porci dei Proci, mentre Penelope [non] filava (salvo poi rifuggirsene via verso il folle volo di dantesca memoria)? Ma è ovvio: in Danimarca, patria d’origine di Nessuno ben qualche millennio prima che del principe Amleto. E l’Olimpo? A nord dello Stige e a sud dell’Ade, praticamente… sul Circolo Polare Artico! Per non parlare dell’Eden, della mitica “terra promessa”, stillante latte e miele alla confluenza dei quattro fiumi che si dipartono dal Paradiso Terrestre, il Pison, il Gihon, il Tigri e l’Eufrate; niente a che vedere con il nostro Medio Oriente oggi in fiamme. Qui siamo addirittura poco sotto Capo Nord, in piena Lapponia. Ci sono nella storia dello scibile umano delle opere, teorie, scoperte che improvvisamente ribaltano le conoscenze, presunte, le radicate convinzioni di generazioni e generazioni durante i secoli.

E la loro validità è data intuitivamente anche dal fatto che, leggendole come un romanzo appassionante, tutto ci sembra chiaro, lineare, consequenziale; e ci si meraviglia semmai di non averci pensato prima, tanto era evidente (a posteriori) quello che stava sotto gli occhi di tutti e, forse proprio per questo, non si era mai notato. “Omero nel Baltico” di Felice Vinci (un nome un fato) è una di queste opere che con naturalezza e scientificità ribalta completamente tremila anni di cultura classica euro-mediterranea. Il contenuto rivoluzionario di questo testo, arrivato in breve alla terza edizione, è sintetizzato dallo stesso autore in poche righe poste all’inizio delle “Conclusioni”: “Il reale scenario dell’Iliade e dell’Odissea è identificabile non nel mar Mediterraneo, ma nel nord dell’Europa. Le saghe che hanno dato origine ai due poemi provengono dal Baltico e dalla Scandinavia, dove nel II millennio a.C. fioriva l’età del bronzo e dove sono tuttora identificabili molti luoghi omerici, fra cui Troia e Itaca; le portarono in Grecia, in seguito al tracollo dell’ "optimum climatico", i grandi navigatori che nel XVI secolo a.C. fondarono la civiltà micenea: essi ricostruirono nel Mediterraneo il loro mondo originario, in cui si era svolta la guerra di Troia e le altre vicende della mitologia greca, e perpetuarono di generazione in generazione, trasmettendolo poi alle epoche successive, il ricordo dei tempi eroici e delle gesta compiute dai loro antenati nella patria perduta.

Ecco, in estrema sintesi, le conclusioni della nostra ricerca”. Un sintetico riassunto di cinquecento fitte pagine frutto di dieci anni di lavoro di un ingegnere romano di cinquantasette anni, appassionato ma critico conoscitore di quei classici sui quali si basa la nostra cultura europea. Felice Vinci prende spunto dalla segnalazione di Plutarco sulla collocazione geografica dell’isola di Ogigia, a lungo dimora di Odisseo trattenutovi dalla dea Calipso, “a cinque giorni dalla Britannia” per iniziare la sua indagine e ribaltare la geografia mediterraneo dei due poemi attribuiti al cieco Omero, ma notoriamente di diversi autori, spostando le gesta guerriere della conquista di Troia ed il viaggio di ritorno a casa di Ulisse dalle nostre latitudini a quelle nordiche: il Baltico in primis, la penisola scandinava, l’estremo nord circumpolare.

Ecco allora che ritroviamo la Colchide , le Sirene, Scilla e Cariddi e la stessa Trinacria lungo le frastagliate coste della Norvegia settentrionale, tra fiordi e la Corrente del Golfo. Mentre le originarie Cipro, Lemno, Chio, il Peloponneso, ma anche Atene o Sparta per fare solo qualche esempio, ritrovano l’originaria collocazione tutt’intorno al Mar Baltico. E Troia dalle imponenti mura, a controllare lo stretto strategico dei Dardanelli, le rotte tra Mar Nero e Mediterraneo? Uno sperduto, tranquillo paesino della Finlandia meridionale, a cento chilometri dalla capitale Helsinki: l’attuale Toija, risvegliata dalla silenziosa quiete plurimillenaria e proiettata da un ingegnere italiano dalle brume dell’oblio sotto i riflettori della cronaca. Più precisamente su un’altura boscosa tra Toija e la vicina Kisko si svolsero le battaglia tra Achei e Troiani per i begli occhi di Elena, anche se bisogna dimenticare le ciclopiche mura dell’area dell’attuale Hissarlik in Turchia e la scoperta di Schliemann, per più modesti fossati e palizzate di solido legno dei boschi circostanti, quelli dei tempi dell’età del bronzo. Biondi guerrieri nordici dagli occhi cerulei, coperti di mantelli e armature adeguate ad un clima non certo mediterraneo, anche se meno rigido dell’attuale, combattevano con spade di bronzo e asce di pietra.

La coalizione di popoli baltici contro Ilio era sbarcata da agili navi con doppia prua che possiamo immaginare molto simili a quelle vichinghe di duemila anni dopo. E non deve sembrare ardita l’ipotesi di marinai e guerrieri che, quattromila anni fa, corrono i flutti oceanici nord-atlantici fino all’Islanda e oltre, se solo si pensa a quello che riuscirono a fare i loro pronipoti vichinghi prima e dopo l’anno Mille; arrivare da una parte in America del nord ( la Groenlandia “Terra verde” e la Vinlandia , “Terra della vite”, a dimostrazione di un breve periodo di mutamento climatico favorevole) e dall’altra attraversare tutta la Russia fino al Mar Nero e Bisanzio. Per non parlare dell’epopea Normanna in Sicilia e nel Mediterraneo.

Oltre allo studio pignolo della toponomastica comparata, il Vinci poggia le basi delle sue straordinarie scoperte non solo sulle concordanze dei nomi, ma anche su solide basi geografiche, morfologiche, climatiche, descrittive, nonché storiche e mitologiche: una cultura di tipo olistico, veramente enciclopedica, che lo porta a smantellare pezzo per pezzo, passo per passo, riferimento per riferimento, mito per mito, l’ambientazione mediterranea dei poemi omerici, per ricollocarli nell’habitat originario, la Scandinavia ed il Baltico appunto. Uno dei punti di riferimento di Vinci è l’opera di Lokamanya Ba˘l Gangâdhar THILAK (1856-1920) il bramino e patriota indiano autore de “La dimora artica dei Veda” e “Orione.

A proposito dell’antichità dei Veda”. Secondo il Tilak il sacro testo dell’India, il più antico, come il popolo che lo creò, avrebbero avuto origine dal Polo Nord, che naturalmente in un lontano passato era terraferma ed aveva una temperatura mite. Uno sconvolgimento climatico forse dovuto allo spostamento dell’asse terrestre costrinse i nostri lontani progenitori, gli Arya, ad una migrazione ovviamente verso sud. Un ramo si diresse verso l’attuale penisola scandinava, la Finlandia ed il Baltico: proprio quello che Felice Vinci identifica con i popoli dell’elenco delle navi dell’Iliade ed i loro avversari alleati dei troiani. Altri rami sarebbero discesi, lungo i fiumi eurosiberiani sempre più a sud e ad est, dando quindi origine alle varie civiltà del Medio Oriente (i Sumeri ?), Persia (l’Avesta è quindi complementare ai Veda, sotto tale aspetto descrittivo di una sede artica originaria), India (con la sovrapposizione alle popolazioni scure precedenti, da cui nascerebbe poi il sistema castale), fino alla Cina e al Giappone (gli Ainu). E si possono ipotizzare anche scenari simili per le Americhe con il successivo sorgere di civiltà come quella Tolteca, Atzeca o pre-incaica del Lago Titicaca. Insomma in uno stesso periodo di tempo sorgono quasi d’incanto civiltà raffinate, templi imponenti, le piramidi, gli imperi da cui proviene la nostra civiltà eurasiatica.

Così i popoli dell’area baltico-nord atlantica, alla fine dell’optimum climatico dell’età del bronzo migrano ad ondate verso i territori più caldi ed il Mediterraneo, ma portandosi appresso la memoria storica delle aree d’origine, le saghe, le leggende, i miti e gli Dei. Un ricordo dei primordi che si riverserà in una trasposizione toponomastica dalle terre originarie a quelle di nuova acquisizione tutt’attorno al Mediterraneo. Un’operazione di preservazione della propria memoria storica che d’altra parte non poteva essere perfettamente collimante, data la diversità sia geografica che climatica tra i due scenari geopolitici. Per tale motivo troviamo nell’Iliade e nell’Odissea una serie di riferimenti geografici, di collocazioni e ambientazioni completamente fuori luogo rispetto al Mediterraneo, ma che si adattano perfettamente alle latitudini nordiche; e questa è la grande “scoperta” di Felice Vinci destinata a rivoluzionare le nostre conoscenze classiche. E’ più che naturale, quasi ovvio, che un simile ribaltamento dell’impianto dei due poemi epici troverà una chiusura pressoché assoluta nel mondo accademico, tra i professoroni di greco e latino che hanno sempre pontificato sull’argomento.

Questo “Omero nel Baltico” sarà deriso e/o trattato con sprezzante sufficienza, quando non violentemente attaccato, anche perché un profano, un “ingegnere” è arrivato dove i cultori della classicità neanche supponevano si potesse ricercare. Peggio ancora si tenterà di seppellire queste geniali intuizioni sotto il silenzio. Un’opera di ostracismo culturale già iniziata, se solo si consideri che questo testo così “sconvolgente” e rivoluzionario non è ancora stato neanche preso in considerazione dalla pseudocultura ex-cathedra. E non ultimo anche per certe implicazioni d’ordine storico e politico.

Per fare solo un esempio l’autore, ricollocando all’estremo nord l’area mesopotamica d’origine di Abramo e del monoteismo, la “Terra Promessa”, tende a ridare unità originaria alle stirpi “bibliche”, rispettivamente discese da Sem, Cam e Jafet. Anche il famoso “diluvio universale” potrebbe aver avuto un differente scenario, con la fine dell’optimum climatico, e l’Ararat con la sua Arca incagliata una verosimiglianza maggiore nel mutato contesto fisico e geografico. I cosiddetti “semiti” poi, ebrei compresi, sarebbero loro stessi nordici (a parte la conversione dei Cazari del VII-VIII secolo d.C.) e la loro “terra promessa” non sarebbe quindi la Palestina bensì l’estremo Nord, tra Norvegia e Finlandia: la Lapponia !

Tutto questo, è ovvio, non avrà particolari conseguenze politiche attuali, specie per il povero popolo palestinese d’oggi (i Filistei d’origine indoeuropea); tuttavia, fossi nei panni dei Lapponi, comincerei a preoccuparmi… Comunque sia la verità di certe scoperte ha una tale forza d’impatto, una tale intrinseca vitalità per cui anche la congiura del silenzio sarà prima o poi destinata ad infrangersi. Lo dimostrano le tre edizioni in brevissimo tempo che hanno fatto di “Omero nel Baltico” un successo editoriale, senza bisogno di molta pubblicità o di una editrice di grido. Il testo di Felice Vinci è anche correlato di numerose cartine geografiche esplicative e, alla fine, di varie pagine di foto anche aeree che ci offrono l’immagine odierna dei luoghi trattati nel testo. Nella pianura ora allagata di Aijala correvano, tra Toija e il mare, gli eserciti di Achei e Troiani, tra un attacco ed una ritirata. Ai piedi di un’altura boscosa della Finlandia meridionale, in vista delle scure acque del Baltico Ettore e Achille si affrontavano 3500 anni or sono in un epico duello mortale che sarebbe stato cantato attorno al fuoco dagli aedi a venire, fino ad approdare sotto un altro cielo, in un’altra terra, su un altro mare: il nostro, il Mediterraneo.

Carlo Terracciano

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baltique, scandinavie, méditerranée, grèce antique, homère, littérature |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 30 juillet 2008

Chr. Lash: l'agonie des Lumières

L'agonie des Lumières

Si les termes « populisme » et « communautarisme » figurent au premier plan du discours politique aujourd’hui, c’est parce que l’idéologie des Lumières, exposée à des attaques de provenance diverse, a perdu une grande partie de son attrait. Les prétentions de la raison universelle sont universellement suspectes. Les espoirs d’un système de valeurs qui transcenderait les particularismes de la classe, de la nationalité, de la religion et de la race ne sont plus guère convaincants. De plus en plus, on perçoit la raison et la morale des Lumières comme un masque pour le pouvoir, et la perspective d’un monde régi par la raison semble plus lointaine qu’à aucun moment depuis le XIXe siècle. Le citoyen du monde – prototype de l’humanité de l’avenir, selon les philosophes des Lumières – n’est guère visible. Nous avons un marché universel, mais il n’est pas porteur des effets civilisateurs qu’en attendaient avec tant de confiance Hume et Voltaire. Au lieu d’engendrer une prise en compte nouvelle de nos inclinaisons et de nos intérêts communs – de l’identité essentielle des êtres humains sur toute la surface du globe – le marché mondial semble intensifier la prise de conscience des différences ethniques et nationales. L’unification du marché va de pair avec la fragmentation de la culture.

Si les termes « populisme » et « communautarisme » figurent au premier plan du discours politique aujourd’hui, c’est parce que l’idéologie des Lumières, exposée à des attaques de provenance diverse, a perdu une grande partie de son attrait. Les prétentions de la raison universelle sont universellement suspectes. Les espoirs d’un système de valeurs qui transcenderait les particularismes de la classe, de la nationalité, de la religion et de la race ne sont plus guère convaincants. De plus en plus, on perçoit la raison et la morale des Lumières comme un masque pour le pouvoir, et la perspective d’un monde régi par la raison semble plus lointaine qu’à aucun moment depuis le XIXe siècle. Le citoyen du monde – prototype de l’humanité de l’avenir, selon les philosophes des Lumières – n’est guère visible. Nous avons un marché universel, mais il n’est pas porteur des effets civilisateurs qu’en attendaient avec tant de confiance Hume et Voltaire. Au lieu d’engendrer une prise en compte nouvelle de nos inclinaisons et de nos intérêts communs – de l’identité essentielle des êtres humains sur toute la surface du globe – le marché mondial semble intensifier la prise de conscience des différences ethniques et nationales. L’unification du marché va de pair avec la fragmentation de la culture.

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, monde contemporain, modernité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

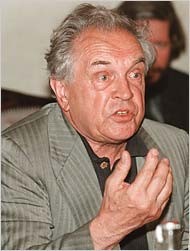

Conversing with Alexander Zinoviev

Conversing with Alexander Zinoviev

We all remember the great Soviet dissident Alexander Zinoviev, a lucid analyst not only of all the odds of the Soviet regime but also and especially of all the odds of the human soul, which lead unequivocally to all those forms of rigid totalitarianism. Today Zinoviev criticizes ”Westernikism” with an equal vigor as he criticized Soviet power before. “Westernikism” is in his eyes an American version of a Gleichschaltung of the human soul, which is equally mutilating as the former Soviet version. Because he formulated his sharp critiques under Breshnev's Soviet Union , he was deprived of his Soviet citizenship in the Seventies. Zinoviev was compelled to live a long exile abroad, in Munich in Bavaria , a City which gave a safe harbour to many more Russian emigrations. Zinoviev is now disgusted by the dominant "Westernikism" in the world and cannot accept its haughtiness. He decided thus to leave the West to go back to his Russian homeland. His last work published in Switzerland, La grande rupture (The Big Rupture; ed. L'Age d'Homme, Lausanne) is pushing and assaulting, but without any illusion, full of bitterness and lucidity. A lucidity that will lead him soon to be deprived of his access right to the main media, for having asserted clearly and sharply some truths that aren't universally accepted. Our correspondent in Paris, Xavier Cheneseau, met ex-Soviet dissident Zinoviev during one of his last stays in the French capital. Zinoviev was attended by his publisher and interpreter Slobodan Despot, who translated into French the Russian answers of the philosopher.

Q.: What do you mean by a "Big Rupture" in your book and which is the central topic of it?

AZ: The Western-European civilization is doubtless the greatest civilization of history. Its apex was incarnated by the development of the main Nation-States as Germany, Italy, Britain and France . At the beginning of the 20th century, the idea appeared of a definitive decay of this civilization, that from then on was perceived as exhausted and mortal. Today one thing is certain: after having allowed the development of a superior organization system, the Western European civilization undergoes history and is not making it anymore. The rupture, that I define in my book, appeared immediately after the Western victory in the Cold War, followed by the crumbling down of the Soviet Block and the transformation of the United States in the only remaining Super-State of our Planet, ruling the entire Western world without any serious challenger.

Q.: According to you, how things evolved towards this situation?

AZ: You can explain it by saying that a new level of an organization that is superior than the one ruling the Western societies, was created, also by the fact that all Western societies were integrated in one single unity, which is a super-civilization, in comparison with the Western civilization, and, endly, by the fact that a World Order was instaured under the leading of the Western world. I was astonished some years ago to state that there was a real and a virtual dimension in every thing. The virtual world is now the dominant culture of nowadays people. In fact, people today perceive the real world through the expedient of this virtual world. They only perceive what the virtual world authorizes them to see. The virtual world doen't express the world as it is in plain reality.

Q.: According to you, do we still live in a democracy in the context of what you are describing us?

AZ: If you want a democracy to exist actually, you need to accept the possibility of a choice, thus you need plurality. During the Cold World, there was a plurality in the world, i. e. the actual possibility of a democracy: you had the coexistence of a communist system, of a capitalist system and of a group of other countries, which were named the "non-aligned". The Soviet Block was influenced by the critiques from the West and the West was influenced by the Soviet Union, due to the fact that communist parties were active on the political checkboards of the Western States. Today, you have only one ideology left, which serves exclusively the one-worldists. The belief that the future of human kind doesn't lay in communism anymore but in americanism (the superior form of Westernikism) is a belief shared by a majority of Westerners.

Q.: Nevertheless in Europe and notably in France , you find, despite of all, political forces that still oppose this general trend…

AZ: The shear existence of those forces is only virtual, it is not real. Look and you will see that this kind of opposition is more and more formal. As a proof, look at the attitude of the European political class during the war against Serbia . Almost unanimously, this political class supported the aggression against this sovereign and free nation.

Q.: Are we then allowed to talk about totalitarianism?