dimanche, 10 août 2008

Il simbolismo degli scacchi

Il simbolismo degli scacchi

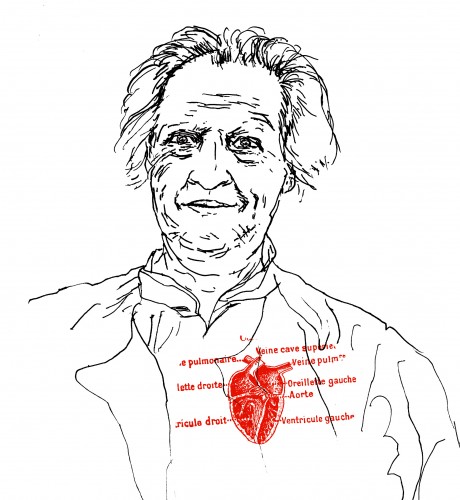

di Titus Burckhardt

Il simbolismo degli scacchi

Il gioco degli scacchi, come è noto, è originario dell’India. L’Occidente medievale lo ha conosciuto grazie alla mediazione dei Persiani e degli Arabi, come testimonia fra l’altro l’espressione “scacco matto” (in tedesco: Schachmatt) derivante dal persiano shah (re) e dall’arabo mat (è morto). Nel Rinascimento furono cambiate alcune regole del gioco: la regina e i due alfieri (erano in origine elefanti che trasportavano una torre fortificata) acquistarono maggiore mobilità; il gioco divenne più astratto e matematico, e si allontanò dal suo modello concreto (la strategia) senza comunque perdere i tratti essenziali del suo simbolismo.

Nella posizione iniziale dei pezzi, l’antico modello strategico resta evidente; vi si riconoscono le due armate disposte nell’ordine di battaglia in uso presso gli eserciti dell’antico Oriente: le truppe leggere, rappresentate dai pedoni, formano la prima linea, mentre il grosso dell’armata è costituito dalle truppe pesanti, i carri da guerra (le torri), i cavalieri (i cavalli) e gli elefanti da combattimento (gli alfieri); il re e la sua dama - o il suo “consigliere” - si tengono al centro delle truppe. La forma della scacchiera corrisponde al tipo “classico” del Vastu-mandala, il diagramma che costituisce anche il tracciato fondamentale di un tempio o di una città. Tale diagramma è simbolo dell’esistenza, concepita come un “campo d’azione” delle potenze divine. Il combattimento rappresentato dal gioco degli scacchi è dunque figura, nel suo significato più universale, del combattimento dei devas con gli asuras, degli “dei” con i “titani”, o degli “angeli” (i devas della mitologia indù sono infatti analoghi agli angeli delle tradizioni monoteiste) coi “demoni”: tutti gli altri significati del gioco derivano da questo.

La più antica descrizione del gioco degli scacchi che sia giunta fino a noi si trova nelle “Praterie d’Oro” dello storico arabo al-Mas’udi, vissuto a Baghdad nel IX secolo. Al-Mas’udi attribuisce l’invenzione, o la codificazione, del gioco ad un re indù chiamato “Balhit”, discendente di “Barahman”. Vi è qui una confusione evidente fra una casta, quella dei Brahmani, ed una dinastia; ma l’origine brahmanica del gioco degli scacchi è dimostrata dal carattere eminentemente sacerdotale del diagramma a 8 x 8 quadrati (ashtapada). D’altronde, il simbolismo guerriero del gioco si rivolge agli Kshatriyas, la casta dei principi e dei nobili, come del resto è indicato da al-Mas’udi quando egli scrive che gli Indù consideravano il gioco degli scacchi (shatranj) come una “scuola di governo e di difesa”. Il re Balhit avrebbe scritto un libro su questo gioco, di cui “fece una sorta di allegoria dei corpi celesti, come i pianeti e i dodici segni zodiacali, dedicando ogni pedina ad un astro.”. Notiamo che gli Indù contano otto pianeti: il sole, la luna, i cinque pianeti visibili ad occhio nudo e Rahu, l’”astro oscuro” delle eclissi; ognuno di questi “pianeti” domina una delle otto direzioni dello spazio. Continua al-Mas’udi: “Gli Indiani attribuiscono un misterioso significato alla progressione geometrica effettuata sulle caselle della scacchiera; essi stabiliscono un rapporto fra la causa prima, che domina tutte le sfere ed a cui tutto fa capo, e la somma del quadrato delle caselle della scacchiera.”. Qui, l’autore confonde probabilmente il simbolismo ciclico implicito nell’ashtapada con la famosa leggenda secondo la quale l’inventore del gioco chiese al monarca di riempire le caselle della sua scacchiera con dei chicchi di grano, ponendo un solo chicco sulla prima casella, due sulla casella successiva, quattro sulla terza e così via, fino alla 64° casella, ottenendo così un totale di 18446744073709551616 chicchi. Il simbolismo ciclico della scacchiera consiste nel fatto che essa esprime lo sviluppo dello spazio secondo il quaternario e l’ottonario delle direzioni principali (4×4x4=8×8), e che sintetizza, sotto forma “cristallina”, i due grandi cicli complementari del sole e della luna: il duodenario dello Zodiaco e le 28 case lunari; d’altra parte, il numero 64, somma delle caselle della scacchiera, è un sottomultiplo del numero ciclico fondamentale 25920, che misura la processione degli equinozi. Abbiamo visto che ciascuna fase di un ciclo, “fissata” nello schema di 8×8 quadrati, è dominata da un astro e simboleggia al contempo un aspetto divino personificato da un deva (certi testi buddhisti descrivono l’universo come una tavola di 8×8 riquadri, fissati per mezzo di corde d’oro; questi riquadri corrispondono ai 64 kalpas del Buddhismo. Nel Ramayana, la città inespugnabile degli dei, Ayodhya, è descritta come un quadrante avente otto comparti su ciascun lato. Nelle Tradizione cinese, i 64 segni derivanti dagli 8 trigrammi commentati nell’I-King. Questi 64 segni sono generalmente disposti in maniera tale che corrispondono alle otto regioni dello spazio). In tal modo questo mandala rappresenta contemporaneamente il cosmo visibile, il mondo dello Spirito e la Divinità nei suoi molteplici aspetti.

Al-Mas’udi afferma dunque con ragione che gli Indiani spiegano “con dei calcoli” basati sulla scacchiera “il cammino del tempo ed i cicli, le influenze superiori che agiscono su questo mondo ed i legami che le collegano con l’anima umana.”. Il simbolismo ciclico della scacchiera era noto ad Alfonso il Saggio, il celebre trovatore di Castiglia che compose nel 1283 i suoi Libros de Acedrex, opera che s’ispira in gran parte alle fonti orientali. Alfonso il Saggio descrive anche un’antichissima variante del gioco degli scacchi (il “gioco delle quattro stagioni”) che richiede quattro giocatori, così che le pedine, disposte ai quattro angoli della scacchiera, avanzino in un senso rotatorio analogo al movimento del sole. Le 4×8 pedine devono essere di colore verde, rosso, nero e bianco; esse corrispondono ai quattro elementi: aria, fuoco, terra ed acqua, ed ai quattro “umori” organici. Il movimento dei quattro gruppi simboleggia la trasformazione ciclica.

Questo gioco, che richiama stranamente certi riti e certe danze “solari” degli Indiani dell’America settentrionale, mette in evidenza il principio fondamentale della scacchiera. La scacchiera può essere considerata come uno sviluppo di uno schema composto da quattro quadrati alternativamente neri e bianchi, e costituisce di per sé un mandala di Shiva, Dio nel suo aspetto di “trasformatore”: il ritmo quaternario, di cui questo mandala è come la “cristallizzazione” spaziale, esprime il principio del tempo. I quattro quadrati, disposti intorno ad un centro non manifestato, simboleggiano le fasi cardinali di ogni ciclo. L’alternanza delle caselle bianche e nere, in questo schema elementare della scacchiera, ne evidenzia il significato ciclico e ne fa l’equivalente rettangolare del simbolo estremo orientale del yin-yang; essa è un’immagine del mondo visto sotto l’aspetto del suo dualismo intrinseco. Se il mondo sensibile, nel suo dispiegamento integrale, risulta in qualche modo dalla moltiplicazione delle qualità inerenti allo spazio e di quelle del tempo , il Vastu-mandala, dal canto suo, deriva dalla divisione del tempo secondo lo spazio: ricordiamo a questo proposito la genesi del Vastu-mandala a partire dal ciclo celeste indefinito, ciclo diviso dagli assi cardinali e poi “cristallizzato” in una forma rettangolare. Il mandala è dunque il riflesso inverso della sintesi principale dello spazio e del tempo, ed è in ciò che risiede la sua portata ontologica.

D’altra parte, il mondo è “intessuto” delle tre qualità fondamentali o gunas, e il mandala rappresenta questa “tessitura” in modo schematico, conformemente alle direzioni cardinali dello spazio. L’analogia tra il Vastu-mandala e la tessitura è evidenziata dall’alternanza dei colori, che ricorda un tessuto il cui ordito e la cui trama sono alternativamente apparenti o nascosti. L’alternanza del bianco e del nero corrisponde d’altro canto ai due aspetti, in linea di principio complementari ma in pratica opposti, del mandala: questo è da una parte un Purusha-mandala, cioè un simbolo dello Spirito universale (Purusha) in quanto sintesi immutabile e trascendente del cosmo; d’altra parte, esso è un simbolo dell’esistenza (Vastu) considerata come il supporto passivo delle manifestazioni divine. La qualità geometrica del simbolo esprime lo Spirito; la sua estensione puramente quantitativa esprime l’esistenza. Del pari, la sua immutabilità ideale è “spirito”, la sua fissazione limitativa è “esistenza” o materia; nella polarità considerata, quest’ultima non è la materia prima, vergine e generosa, ma la materia secunda tenebrosa e caotica, radice del dualismo esistenziale. Ricordiamo a questo proposito il mito secondo cui il Vastu-mandala rappresenterebbe un asura, personificazione dell’esistenza bruta: i devas hanno sconfitto questo demone, stabilendo le loro “dimore” sul corpo disteso della loro vittima; essi gli imprimono così la loro “forma”, ma è lui che li manifesta (il mandala di 8×8 quadrati è anche detto Manduka, la “rana”, per allusione alla Grande Rana che sostiene tutto l’universo ed è il simbolo della materia indifferenziata e oscura).

Questo doppio senso che caratterizza il Vastu-Purusha-mandala, e che si ritrova, d’altronde, in modo più o meno esplicito, in ogni simbolo, verrà per così dire “attualizzato” dal combattimento che il gioco degli scacchi rappresenta. Questo combattimento, dicevamo, è essenzialmente il conflitto fra devas e asuras, che si disputano la scacchiera del mondo. E’ qui che il simbolismo del bianco e del nero, già contenuto nell’alternanza delle caselle della scacchiera, acquista tutto il suo valore: l’armata bianca è quella della Luce, l’armata nera è quella delle tenebre. Da un punto di vista relativo, la battaglia raffigurata sulla scacchiera rappresenta sia quella di due veri e propri eserciti terreni, ciascuno dei quali combatte in nome di un principio, sia quella dello spirito e delle tenebre nell’uomo (in una guerra santa, è possibile che ciascuno dei due avversari possa legittimamente considerarsi il protagonista della lotta della Luce contro le tenebre. E’ questa un’altra conseguenza del duplice senso di ogni simbolo: quello che per l’uno è espressione dello Spirito, può essere l’immagine della materia tenebrosa agli occhi dell’altro). Sono, queste, le due “guerre sante”: la “piccola guerra santa” e la “grande guerra santa”, secondo un’espressione del Profeta. E’ da notare l’affinità fra il simbolismo del gioco degli scacchi ed il tema della Bhagavad-Gita, il libro parimenti rivolto agli Kshatriyas. Se si traspone il significato dei diversi pezzi del gioco nell’ordine spirituale, il re sarà il cuore o lo spirito e le altre figure saranno le diverse facoltà dell’anima. Le loro mosse corrispondono d’altronde a differenti modalità di realizzazione delle possibilità cosmiche rappresentate dalla scacchiera: vi è il movimento assiale delle “torri” o carri da guerra, il movimento diagonale degli “alfieri” o elefanti, che si spostano su caselle di uno stesso colore, ed il complesso movimento dei cavalieri. Il movimento assiale, che “taglia” attraverso i diversi “colori”, è logico e virile, mentre il movimento diagonale corrisponde ad una continuità “esistenziale”, perciò femminile. Il salto dei cavalieri corrisponde all’intuizione.

Ciò che più affascina l’uomo di casta nobile e guerriera, è la relazione fra volontà e destino. Ora, il gioco degli scacchi illustra proprio questa relazione, in quanto i suoi concatenamenti restano sempre intelligibili senza essere limitati nella loro varietà. Alfonso il Saggio, nel suo libro sul gioco degli scacchi, racconta che un re dell’India volle sapere se il mondo obbedisce all’intelligenza o al caso. Due saggi, suoi consiglieri, fornirono risposte contrastanti e, per provare le rispettive tesi, uno di loro prese come esempio il gioco degli scacchi, in cui l’intelligenza prevale sul caso, mentre l’altro portò dei dadi, immagine della fatalità. Del pari, al Mas’udi scrive che il re “Balhit”, il quale avrebbe codificato il gioco degli scacchi, preferì quest’ultimo al nerd, un gioco d’azzardo, poiché nel primo “l’intelligenza trionfa sempre sull’ignoranza”. Ad ogni fase del gioco, il giocatore è libero di scegliere fra varie possibilità; ma ogni mossa comporterà una serie di conseguenze ineluttabili: la necessità delimiterà vieppiù la libera scelta, facendo sì che il termine del gioco non rappresenti il frutto del caso, bensì il risultato di leggi rigorose. E’ qui che si rivela non soltanto la relazione fra volontà e destino, ma anche fra libertà e conoscenza: prescindendo da eventuali inaccortezze dell’avversario, il giocatore manterrà la propria libertà d’azione nella misura in cui le sue dimensioni coincideranno con la natura stessa del gioco, ovvero con le possibilità che questo implica. In altri termini, la libertà d’azione va in questo caso di pari passo con la preveggenza e con la conoscenza delle possibilità; l’impulso cieco, di contro, per quanto possa apparire libero e spontaneo in un primo momento, si rivela a conti fatti come una non-libertà. L’ “arte regia” sta nel governare il mondo (esteriore o interiore) in conformità con le leggi che gli sono proprie. Questa arte presuppone la sapienza, che è conoscenza delle possibilità; ora, tutte le possibilità sono contenute in sintesi nello Spirito universale e divino. La vera sapienza è l’identificazione più o meno perfetta con lo Spirito (Purusha), simboleggiato dalla qualità geometrica della scacchiera (lo Spirito o il Verbo è la “forma delle forme”, vale a dire il principio formale dell’universo), “sigillo” dell’unità essenziale delle possibilità cosmiche. Lo Spirito è la Verità: nella Verità l’uomo è libero, fuori di essa è schiavo del destino. Questo è l’insegnamento del gioco degli scacchi. Lo Kshatriya che ad esso si dedica non vi trova solo un passatempo, un modo di sublimare la sua passione guerriera e la sua sete d’avventura, ma anche (in proporzione alla sua capacità intellettuale) un supporto speculativo, una via che dall’azione porta verso la contemplazione.

Titus Burckhardt

00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, symbolisme, échecs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

R. Vaneigem: "Nous qui désirons sans fin"

Vaneigem: «nous qui désirons sans fin»

Les écrits des auteurs situationnistes bénéficient chez nos amis toujours d'un accueil intéressé surtout depuis que la crise sociale du capitalisme libre-échangiste confirme certaines de leurs prévisions. Le délitement de la société débouchant sur “une nouvelle forme de lutte spontanée: la criminalité”, selon Guy Debord et ce, dès 1968 (voir NdSE n°20), ou sur une crise de l'école sans précédent jusqu'à devenir “une bureaucratie parasitaire destinée à s'effondrer sous le poids de sa propre inutilité”, selon Raoul Vaneigem dans son opuscule Avertissement aux écoliers et lycéens paru l'an dernier (voir NdSE n°16). Voici une lucidité sociale indéniable qu'aujourd'hui monsieur-tout-le-monde peut vérifier dans sa vie quotidienne. Fait significatif: son Avertissement... a joui d'un succès incroyable: plus de 100.000 exemplaires vendus et Guy Debord, lui aussi, n'avait jamais connu une diffusion aussi considérable. Vaneigem, qui avait peu écrit après son ouvrage maître Traité de savoir vivre à l'usage des jeunes générations (1967), semble inspiré par les temps présents puisqu'il enchaîne maintenant succès sur succès.

Ainsi il aura fallu attendre trente ans pour que les prophéties des auteurs situationnistes se révèlent exactes. Debord décédé, il reste à Vaneigem le soin de décrire l'aboutissement de celles-ci. Après son essai sur le système éducatif, il publie Nous qui désirons sans fin, analyse critique de la société marchande en déclin, livre conçu sous forme de brèves analyses et de thèses. L'idée centrale en est que le capitalisme mondial n'est plus qu'un système parasitaire déterminant l'existence d'une bureaucratie où le politique est aux ordres d'une pratique usuraire. Toute l'organisation sociale est ainsi menacée jusque dans sa contestation qui, ne cherchant d'autre solution en dehors de l'économie d'exploitation, se dégrade avec elle.

Cependant ce livre se veut optimiste puisqu'il en appelle à une société vivante vouée à dépasser la nôtre: la réponse est en chacun d'entre nous, dès l'instant où il lui importe avant tout de renaître à ce qu'il y a en lui de plus vivant. Dans ses paragraphes généralement courts, Vaneigem n'arrive pas toujours à éviter des répétitions, ce qui en rend la lecture parfois un peu lassante. Malgré ce défaut de forme, sa démonstration apparaît comme brillante surtout lorsqu'il s'agit de démonter les mécanismes d'un capitalisme spéculatif, qui reste le point fort de l'ouvrage. Alors les aphorismes éclairants jaillissent, criants de vérité, délicieux joyau pour l'esprit, comme:

* «Il a fallu que le libre-échange conquière la terre entière et la désole au nom de sa liberté pour se convaincre dans les faits que l'être humain ne se pouvait confondre totalement avec la marchandise».

* «La désagrégation sociale et le désarroi des mentalités s'accentuent à mesure que le capital se retire lentement et sûrement du secteur de la production».

Presque à chaque instant nous pouvons vérifier le bien fondé de ces affirmations.

Dans une société où la croissance n'avait jamais été aussi importante, générant une production gigantesque de richesse, le travail avait fini par être accepté, la consommation en étant sa consolation. On en vient maintenant à réduire le chômage en produisant des emplois sans nécessité comme s'il importait “aux yeux des gouvernants de fournir un salaire plutôt que d'accorder une aumône”. Créer des emplois parasitaires, tel est le projet de société de ce capitalisme.

Vaneigem décrit alors cet univers étrange, dans lequel nous sommes, avec beaucoup de réalisme: «Une apathie générale consume les individus et les foules dans la corrosion du désenchantement, la morosité du jour qui se lève, une indigne résignation, la rage absurde de révolte sans révolution. Le parasitisme érigé en pratique par une rentabilité prioritaire colporte des comportements d'assistés, déclenche des réflexes d'obédience, remplace le poing sur la gueule par la main qui mendie».

Malheureusement pour lui, ce discours jusqu'ici inégalé vient d'être repris pour le très grand public par la romancière Viviane Forrester dans L'horreur économique, essai, il faut bien le dire verbeux, qui jouit actuellement d'une grande notoriété médiatique. Ses thèses, somme toutes assez banales, dont la finalité est de sauver, par une dernière version sociale-démocrate, la démo-ploutocratie, se trouve confortée par un sondage C.S.A. pour L'événement du jeudi qui révèle des résultats proprement effrayants pour les partisans du système: 31 % des personnes interrogées estiment que le système économique leur inspire de l'horreur, 40 % l'ennuie, 82 % pensent qu'il accroît les inégalités, 70 % pensent que les chefs d'entreprise sont prêts à sacrifier leurs employés au nom de la sacro-sainte rentabilité économique. Face à l'ampleur de la crise sociale que la France est en train de connaître une prise de conscience timide des populations est en train de s'opérer.

Bien entendu, nous partageons également l'analyse de Vaneigem sur la destruction de l'environnement qui le rattacherait plutôt au courant de la deep ecology. Il pense également que la crise pourra engendrer des mouvements de reconversion comme nous pouvons l'observer actuellement dans des mouvements alternatifs tel le S.E.L. Et son appel à un dépassement du religieux, en dehors de toutes les sectes, son attaque à mots couverts contre la célèbre phrase de Malraux («le XXIième siècle sera religieux ou ne sera pas») sont d'un intérêt certain.

Par contre ses développements sur la société vivante, appelée à dépasser la nôtre, sont décevants. Ceci parait malgré tout logique, si l'on prend en considération que la situation actuelle, radicalement nouvelle ne permet absolument pas de deviner ce que sera le monde de demain: une situation à l'albanaise est-elle envisageable chez nous? Alors pourquoi affirmer que “le renouveau de la femme et de l'enfant est l'avenir du monde”?, affirmation qui apparaît ici presque gratuite est surtout bien naïve.

Et puis même si nous souscrivons pleinement à une affirmation comme “Qui prête moins d'attention à ses désirs qu'à son travail ne devrait pas s'étonner qu'il travaille contre lui”. Nous ne sommes quand même pas assez bêtes pour croire à un épanouissement de l'individu par le travail. Seuls les cons n'ont pas encore compris une telle banalité!

Nous ne croyons d'ailleurs pas non plus à un changement de la nature humaine par l'éducation à laquelle Vaneigem semble croire, alors que, pour ma part, je pense que la scolarisation actuelle est déjà surannée. Des études aussi poussées n'ont été acceptées par les enfants des classes modestes justement en contrepartie d'une promotion sociale quasiment impossible à réaliser aujourd'hui, et alors permise par les quelques décennies de grande croissance économique. D'une certaine manière, le désordre actuel est un retour à la situation qui régnait dans les campagnes au XIXième siècle ou les instituteurs avaient le plus grand mal à apprendre à lire à des petits paysans qui préféraient déjà à l'époque garder leurs vaches dans les champs ou jouer à la guerre des boutons: une version traditionnelle du repli sur sa communauté d'origine et du phénomène des bandes ethniques, en quelque sorte. Enfin comme dans son précédent ouvrage, Vaneigem fait une impasse totale sur le rôle fondamental que jouent les médias dans le système qu'il dénonce.

Alors je me suis dit, en voyant les piles de bouquins empilés de Vaneigem sur le rayon “sociologie” d'une FNAC, que les écrits des vrais rebelles, ceux qui veulent une véritable alternative au système, ne sont disponibles ni dans les kiosques, ni dans les librairies, temples de ce monde de la culture marchande et dont par conséquent les marchandises doivent le plus souvent chanter les louanges, sauf exceptions rarissimes. Nous, à “Synergies”, sommes de véritables auteurs de samizdats et c'est là notre fierté et notre force.

En définitive, il s'agit donc là d'un livre à aborder en ayant à l'esprit le fait que cette pensée démystifie en partie le sens du progrès propre au judéo-christianisme et à ses avatars libéraux et marxistes. Dans cette optique, Vaneigem marche dans les pas laissés par Nietzsche, Guénon ou Cioran: c'est ce qui nous intéresse dans sa pensée.

Pascal GARNIER.

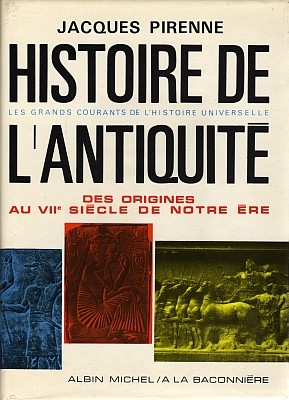

Raoul VANEIGEM, Nous qui désirons sans fin, Paris, Le Cherche-Midi éditeur, 1996, Collection “amor fati”, 189 p., 98 FF.

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, situationisme, désir |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 09 août 2008

M. Déat: Ein Plansozialist in der Kollaboration

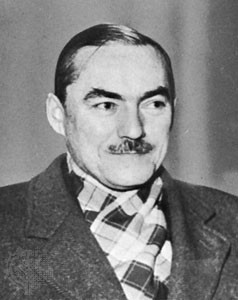

Marcel Déat: ein Plansozialist in der Kollaboration

Analyse: Reinhold BRENDER, Kollaboration in Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Marcel Déat und das Rassemblement National Populaire, Oldenbourg, München, 1992, 228 S., DM 78, ISBN 3-486-55895-1.

Marcel Déat endete seine politische Karriere als “Faschist”. Aber als “Faschist” war er nicht typisch. Philosoph und Soziolog, Lehrer in einem Pariser Eliten-Gymnasium, Theoretiker der neuen Strömungen in der Soziologie, war auch Déat ein sozialistischer Aktivist. Sehr früh stellte er fest, daß der konventionnelle Sozialismus Frankreichs in einer Sackgasse geirrt war. Parteien, Verbände und Gewerkschaften hatten sich, wie schon Michels feststellte, verbonzt, verbürgerlicht und verkalkt. Mit seinem philosophischen Klarblick versuchte Déat in den Jahren 30, den Sozialismus zu erneuern. Der “néo-socialisme” wurde eine neue Partei (1933-1936), die leider politisch scheiterte.

Quelle der Inspiration war für Déat der “Planismus” des belgischen Sozialistenleiter Hendrik De Man. Nach einer ganzen Reihe hochintellektueller Seminare in Kloster von Pontigny, lehnte doch die Gewerkschaft SFIO den neosozialistischen Planismus ab. Déat wurde tief enttäuscht, sowie seiner Genosse De Man in Brüssel. Da liegt der Hauptgrund ihres späteren kollaborationistischen Engagements. Beide Altkämpfer der europäischen Sozialdemokratie versuchten dann ihre erneuerenden Ideen mit den deutschen Nationalsozialisten zu verwirklichen. Auch das scheiterte. Déat engagierte sich auch für den Frieden. Genauso wie Hendrik De Man, wollte Déat keinen neuen Krieg in Europa. Deshalb entwickelte er eine “außenpolitische Konzessionsbereitschaft”, die mit einer “Innenpolitischen Neuorientierung” gepaart wurde.

Diese “innenpolitische Neuorientierung” mußte in den Augen des sozialistischen Patrioten Déat die französische Nation stärken. Die déatistische Zeitschrift Redressement schlug folgende Politik vor: sich von antikapitalistischen Tendenzen in Italien und Deutschland inspirieren, damit die französische Wirtschaft ohne zerstörende und unnötige Klassenstreitereien genesen und sich weiter entwickeln konnte. Mit einer starken Wirtschaft, einer sozialen Sicherheit und dem innenpolitischen Frieden konnte auch einen europäischen Krieg vermeiden werden. Nach 1940, schlug Déat die Gründung einer Einheitspartei vor, um das Programm des Vorkriegsneosozialismus zu realisieren. Er stoß bei anderen kollaborationnistichen Verbänden auf Widerstand. Nichtdestoweniger gründete er seinen “Rassemblement National-Populaire”, wo die meisten Kaderleute aus den Gewerkschaften kamen. Der Engagement für die deutschfreundliche Kollaboration bedeutete keinesfalls ein Schwung nach rechts.

Im Gegenteil schlugen Déats Kameraden Albertini und Zoretti eine “Orientierung nach links” und den Aufbau eines “sozialistischen Frankreichs” vor. Brenders Studie enthält auch eine Übersicht der Ideologie des RNPs: Integration in das “neue Europa”, neue innereuropäischen solidären Perspektiven in der Außenpolitik, eine Re-Organisation der Wirtschaft, die Kreation eines “neuen Menschen” (ausgesprochen ein Ideal von links!), die Einführung in Frankreich der Idee einer Volksgemeinschaft (“communauté populaire”). Brender analysiert auch die Schwächen des französischen “Faschismus”, vergleicht die Kollaboration in Frankreich und im übrigen Europa, erklärt wie das NS-Deutschland die Kollaboration konzipierte. Im Anhang findet der Leser eine Tabelle der Kollaborationsparteien und eine Karte zur geographischen Verbreitung der Kollaborationsparteien in Frankreich 1940-1944.

Fazit: die Lektüre dieses streng wissenschaftlichen Buches erlaubt uns, die Kollaboration von links zu verstehen. Die Zusammenarbeit mit den NS-deutschen Besatzer ist nicht nur Sache der konservativen, katholischen oder rechten Kräfte (Pétain und sein Vichy-Regime oder die altkatholischen Elemente im wallonischen Rexismus, usw.), wie es die konformistische antifa-Geschichtsschreibung ständig wiederholt, sondern auch der progressistischen Linken. Die Enttäuschungen der Vorkriegszeit, wo die jungen Kräfte des französischen Sozialismus von den korrupten Bonzen nicht au sérieux genommen wurden, haben in diesem bitteren Engagement zur deutschen Seite eine erhebliche Rolle gespielt. Brender erklärt uns meisterlich dieses Prozeß. Nebenbei sei auch erwähnt, daß De Gaulle teilweise von der Soziologie Déats beeinflußt wurde und daß Déats Genosse Albertini eine schöne Karriere im Nachkriegsfrankreich gemacht hat. Er leitete den “Institut Occidental” und ist heutzutage noch die Hauptreferenz für die französischen Universitäts-Studenten, die die Geschichte des Wirtschaftsdenken studieren. Albertini klassifizierte nämlich die Strömungen des Wirtschaftsdenkens in orthodoxen Strömungen (Liberalen, Manchester-Liberalen, Marxisten, sozial-demokratische Keynes-Anhänger) und heterodoxen Strömungen (Vitalisten, Ökonomen, die von der Lebensphilosophie beeinflußt wurden, die deutsche “historische Schulen”, Institutionalisten, Schumpeter-Schüler). Nonkonformisten und Vorfechter jeder Form eines Dritten Weges sind in diesem Sinn “Heterodoxen”. “Heterodoxen” lehnen den abstrakten Ökonomismus ab und behaupten, die Wirtschaft sei nicht nur von wirtschaftlichen Kategorien geprägt sondern hängt auch von historischen Kontexten und Traditionen ab. Albertini ist Déats Erbe auf höchstem Niveau in der französichen Politologie (Robert STEUCKERS).

00:08 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, histoire, socialisme, plan, collaboration, guerre, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sur Ion Antonescu

Erich KÖRNER-LAKATOS:

Ion Antonescu, Maréchal et Conducator

Quelques jours après le deuxième arbitrage de Vienne (30 août 1940), qui règlait les contentieux entre la Hongrie et la Roumanie sous la houlette de von Ribbentrop, des troubles éclatent à Bucarest. En effet, les Roumains sont consternés: sans qu’un seul coup de fusil n’ait été tiré, la Bessarabie, le Nord de la Boukovine et la moitié de la Transylvanie ont été perdus et on s’attend à la perte du Sud de la Dobroudja. La Grande Roumanie de 1918, voulue par les Français à Versailles, s’est tout bonnement effritée. La colère du peuple se tourne d’abord contre le roi et contre sa maîtresse, Madame Lupescu. Le roi ne sait quelle décision prendre. Le conseil de la Couronne se réunit en permanence. C’est alors qu’un général se présente au Château royal: il s’appelle Ion Antonescu. L’officier vient d’un cloître éloigné de Bistritza, où le souverain l’a fait interner. La résidence royale devient subitement le lieu d’un affrontement. Antonescu évoque l’état d’esprit qui règne au sein du peuple et des forces armées et force le roi à se contenter d’un rôle purement représentatif. Le monarque appelle alors le commandant de sa garde. Il lui pose la question: ses soldats sont-ils prêts à tirer sur les manifestants? Le commandeur des prétoriens roumains répond par la négative.

Carol II ne voit dès lors pas d’autre issue: sur l’heure, en ce 4 septembre 1940, il nomme Antonescu Premier Ministre. Après avoir reçu la promesse de pouvoir quitter le pays sain et sauf, le roi abdique, s’en va au Portugal, pays généralement choisi par beaucoup d’exilés à l’époque. Son successeur est son fils Mihail, qui cède au nouvel homme fort de la Roumanie bon nombre de ses prérogatives royales: il n’en gardera que cinq.

Qui est donc cet homme qui veut sortir son pays de la crise, d’une main de fer? Ion Antonescu est le fils d’une ancienne famille d’officiers. Il est né le 15 juin 1882 à Pitesti en Valachie, dans le pays vallonné, semi-montagneux, qui annonce les Carpathes du Sud. Avec le grade de major, il s’était distingué pendant la première guerre mondiale. Après la Grande Guerre, par des coups de hussard, il lutte victorieusement contre la république communiste des Conseils hongrois, ce qui lui vaut un avancement rapide. Sous le règne de Carol II, en 1933, il accède au poste de chef d’état-major. Antonescu se jette avec fougue dans sa nouvelle mission mais ses projets déplaisent au monarque. Antonescu démissionne au bout d’un an. En 1937, il assume brièvement la charge de ministre de la défense. Ce poste de ministre n’est qu’une fausse promotion car le général n’est guère apprécié du roi et de la camarilla de la cour: il a des manières trop ouvertes, un style direct et surtout il mène une vie d’ascète. Pour les gens simples, Antonescu incarne le contraire diamétral de ce que représente à leurs yeux la caste dominante roumaine de Bucarest, francophile et aux moeurs dépravées, dont le symbole était le roi Ferdinand, plus tard Carol, alcoolique notoire. Les cercles dominants du “Paris de l’Est” se complaisaient dans le clinquant d’une “victoire” fictive lors de la première guerre mondiale. Le gouvernement avait fait édifier un arc de triomphe dans la capitale.

Après cette parenthèse, le nouveau chef d’Etat (le “Conducatorul al Statului”) se met énergiquement au travail. Un jour seulement après son entrée en fonction, les négociateurs roumains signent le Traité de Craiova qui sanctionne la rétrocession de la Dobroudja méridionale à la Bulgarie. En échange, les Roumains obtiennent ce qu’ils voulaient par ailleurs: que Berlin et Rome garantissent l’intangibilité de leurs nouvelles frontières. Sur le plan de la politique intérieure, Antonescu innove également. Il appelle plusieurs représentants de la fameuse Garde de Fer dans les cabinets ministériels. Le chef des gardistes roumains, Horia Sima, devient son représentant, son substitut. Le nouveau gouvernement demande à Berlin une aide substantielle pour réorganiser l’armée roumaine. Les Allemands ne se le font pas demander deux fois car ils songent surtout au pétrole de Ploesti. Le 15 septembre, le Général Kurt von Tippelskirch arrive à Bucarest. Des troupes composées d’instructeurs le suivent très rapidement: en tout, 20.000 hommes. Le calcul d’Antonescu est clair: il veut récupérer les régions perdues, en montrant une loyauté exemplaire à l’égard d’Adolf Hitler. A la fin du mois d’octobre 1940, les Soviétiques occupent trois îles dans le delta du Danube, acte qui soude littéralement Bucarest à Berlin. La réponse à la provocation soviétique est simple: la Roumanie adhère immédiatement au Pacte des Trois Puissances (ou l’Axe Berlin-Rome-Tokyo).

A la fin du mois de mai 1941, les troupes allemands commencent à se déployer le long de la Moldava, où, dans le cadre d’une mobilisation cachée, stationnent déjà quinze divisions roumaines. Au début de l’Opération Barbarossa, 200.000 soldats de l’infanterie allemande se trouvent sur le sol roumain. Le 12 juin 1941, Antonescu rencontre Hitler. Celui-ci l’informe de l’imminence de la guerre à l’Est. Le Chancelier du Reich est séduit par ce général aux arguments clairs, aux discours sans fioritures inutiles et lui offre aussitôt le commandement de toutes les unités de l’aile droite du futur front de l’Est. Ce “Groupe d’armées Antonescu” comprend la 11ème Armée allemande et les 3ème et 4ème armées roumaines. Le matin du 22 juin fatidique, Antonescu part immédiatement pour le front, dans un train spécial. Les Roumains étaient déjà en train de consolider des têtes de pont sur la rive orientale du Prouth. Le 26 juin, des appareils soviétiques bombardent Bucarest, la zone pétrolifère de Ploesti et le port de Constanza sur la Mer Noire.

Le Conducator devint rapidement le terreur des états-majors. Il harangue ses troupes, veille à ce qu’elles soient parfaitement approvisionnées. Les soldats l’adorent: sans peur, le Général vient leur rendre visite sous le feu de l’ennemi dans les tranchées les plus exposées du front. Au départ, le “Groupe d’armées Antonescu” avait reçu pour mission de protéger la Roumanie contre toute attaque soviétique vers le Danube. Mais au bout d’une semaine, ce groupe d’armées s’élance à l’attaque, avec succès car, le 26 juillet, il prend la ville d’Akkerman (ou, en roumain, “Getatea-Alba”) sur le cours inférieur du Dniestr, qui redevient roumaine, comme toute la Bessarabie et le Nord de la Boukovine. La population acclame les troupes roumaines libératrices. Le 6 août 1941, Antonescu est le premier étranger à recevoir la Croix allemande de Chevalier; deux semaines plus tard, le roi le nomme Maréchal de Roumanie. Après avoir atteint le fleuve-frontière qu’est le Dniestr, Antonescu renonce à ses fonctions de commandant de groupe d’armées et retourne à Bucarest. Beaucoup pensent qu’avec la reconquête de la Bessarabie, que Moscou avait obtenue en faisant pression sur la Roumanie, la guerre est finie. Le jeune roi Mihail déclare: “Nous devons rester sur le Dniestr. Entrer en Russie signifierait agir à l’encontre de la volonté du pays”. Mais personne ne l’écoute.

Antonescu prend alors une décision qui sera lourde de conséquence: il croit aux vertus de la Blitzkrieg, de la guerre-éclair, et fait marcher les troupes roumaines dans la région qui s’étend immédiatement au-delà de la rive orientale du Dniestr. Les Roumains l’annexent sous le nom de Transnistrie. Lors de la prise d’Odessa, les difficultés surviennent: la ville ne capitule qu’au bout de deux mois et les Roumains ont dû faire appel à l’aide allemande. En décembre 1941, le Reich demande à ses alliés de participer plus activement à la consolidation du front oriental. Antonescu, sans broncher, renforce ses contingents, dans l’idée de récupérer bientôt le nord de la Transylvanie, devenu hongrois. Vingt-six divisions de l’armée royale roumaine garnissent désormais le flanc sud du front de l’Est. Vers la fin de l’année 1942, la fortune des armes change de camp. Le 19 novembre 1942, les Soviétiques amorcent une grande offensive vers le Don, ce qui conduit à l’effondrement de la 3ème armée roumaine. En même temps, l’Armée Rouge annihile la 4ème armée dans la steppe des Kalmoucks.

Au début de l’année 1943, le Maréchal Antonescu est pris entre deux feux. Les pertes énormes en hommes font que le roi se met à douter de son Premier Ministre. Par ailleurs, lors d’une rencontre, Hitler le morigène cruellement. Dans une atmosphère de glace, où la conversation est menée debout, l’Allemand le rend responsable du désastre sur le Don et à Stalingrad. Au printemps, Antonescu envoie des négociateurs pour traiter avec les alliés occidentaux. A la mi-mai, ces négociations sont rompues parce que les conditions imposées parl es Anglo-Américains sont trop dures. “Nolens volens”, Antonescu est contraint de poursuivre le combat dans le camp de l’Axe. Neuf mois plus tard, les troupes soviétiques s’approchent des frontières roumaines. Dans le royaume, on décrète la mobilisation générale. Le “Groupe d’Armées d’Ukraine méridionale”, commandé par le Colonel-Général Hans Friessner compte à l’été 1944 un million de soldats.

Le 20 août, les feux de l’enfer se déchaînent. Après une préparation d’artillerie qui a duré des heures, où les Soviétiques lancent des milliers et des milliers de fusées “Katiouchka”, les blindés de Staline se taillent une brèche dans le front. Deux jours après, Antonescu se présente chez Freissner, qui commence par lui servir un bon verre de vin, avant de lui annoncer que l’effondrement menace, est imminent. Le roi, à son tour, passe à l’action, et ordonne au Prince Stirbey, chef de la délégation roumaine qui négocie au Caire, d’accepter les conditions draconiennes imposées par les Alliés pour un armistice. C’est alors que se répèta un scénario sembable à celui qui eut lieu à Rome un an plus tôt: le souverain convoque Antonescu au palais l’après-midi du 23 août; lors de l’audience, des officiers affidés au roi s’emparent de la personne du Maréchal.

Le nouveau Premier Ministre est le Colonel-Général Constantin Sanatescu. A vingt-deux heures, à la fin de cette journée de tumultes, les Roumains entendent la voix de leur roi à la radio: “la dictature a pris fin et ainsi toute forme d’oppression”. Le gouvernement Sanatescu rompt le lendemain toutes les relations avec Berlin et déclare la guerre à l’Allemagne le 25 août.

Ion Antonescu et ses plus proches collaborateurs sont alors aux mains des communistes roumains, actifs dans la clandestinité; ils livrent leurs prisonniers aux Soviétiques. Après deux ans d’emprisonnement en Union Soviétique, l’ancien Premier Ministre roumain revient à Bucarest. Un procès pour crimes de guerre s’organise, qui se termine par une sentence de mort comme l’avaient exigé les Soviétiques. Tôt le matin du 1 juillet, on amena le Maréchal dans la cour de la prison militaire de Bucarest-Jilava. Ce furent les dernières minutes de la vie de Ion Antonescu.

Erich KÖRNER-LAKATOS.

(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°32/2006; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roumanie, europe centrale, europe orientale, seconde guerre mondiale, guerre, militaria |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 08 août 2008

Du symbolisme de la couleur safran en Inde

Karlheinz WEISSMANN:

Du symbolisme de la couleur safran en Inde

Les productions de “Bollywood” bénéficient depuis un petit temps déjà d’un engouement certain en Occident. Mais cet intérêt intellectuel n’est pas exempt d’une ironie un peu grinçante: on se moque de ce cinéma indien quand il aborde des thèmes que les Indiens prennent au sérieux, thèmes que l’on juge “dépassé” dans cet Occident qui allie permissivité et progressisme. Raison pour laquelle, il s’avèrera intéressant d’observer quelles réactions suscitera une nouvelle série intitulée “La couleur safran” dans les cinémas allemands. La série traite d’un aspect fort peu connu de la lutte indienne pour la liberté contre la domination coloniale britannique, d’une part, et de l’ampleur de la corruption et de l’arbitraire politique en Inde à l’heure actuelle, d’autre part. “La couleur safran” symbolise dès lors la nostalgie que cultive le peuple indien pour l’autonomie sociale et politique et pour la préservation de ses héritages.

L’Inde est restée jusque aujourd’hui le principal producteur de safran, avec l’Arabie Saoudite et le Maroc. Cette plante, dans la tradition, n’a pas qu’une signification pratique, elle est aussi un symbole. Cet honneur qu’on lui réserve dérive certes de sa rareté et de sa grande valeur; elle était déjà connue et appréciée dans les grandes cultures de l’antiquité, y compris dans l’espace méditerranéen. C’était un produit typique de l’Asie.

La rareté, et donc la cherté, du safran explique pourquoi on ne l’utilise en grande quantité qu’à des occasions exceptionnelles et lors d’importantes cérémonies. Lors de certaines fêtes, les femmes indiennes remplacent la marque qu’elles portent généralement sur le front par une marque de couleur safran. Le riz est de cette couleur lors des repas de mariage ou lors des fêtes données en l’honneur des dieux. Seuls les dieux disposent du safran en abondance, ce qui explique pourquoi les dieux du panthéon hindou sont souvent représentés avec une peau de couleur safran. Ceux qui se rapprochent d’eux, surtout les ascètes sadhous, peuvent porter des robes de cette couleur divine. C’est cette tradition vestimentaire que les moines bouddhistes et les Sikhs ont repris à leur compte pour leurs effets traditionnels.

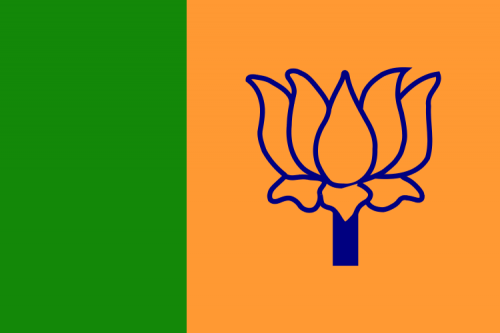

La couleur safran demeure néanmoins une couleur propre aux cultes hindous. Sur le drapeau national indien, la bande supérieure est de couleur safran et y représente la religion dominante de l’Union Indienne. Le blanc du drapeau est la couleur des bouddhistes et le vert celle des Musulmans. Les rapports entre ces trois grandes religions ont toujours été tendus. Beaucoup d’Hindous pensent aujourd’hui que l’Inde devrait être un “Hindustan”, car seule la tradition immémoriale aryenne devrait guider la marche de la nation. D’après les protagonistes les plus radicaux de cette vision, tout véritable Indien devrait suivre les préceptes de la religion héritée des ancêtres.

Des groupes militants tels le “Shiv Sena”, l’ “Armée de Shiva”, argumentent de la sorte. On considère en Inde que leurs adeptes forment les “brigades safran” car ils défilent en portant des vêtements variant du jaune à l’orange, derrière des fanions consacrés aux dieux, également de couleur safran ou rouge. Ces fanions étaient déjà mentionnés dans le Bhagavadgita: aujourd’hui, on les orne de svastikas ou du signe désignant la syllabe sacrée “Om”, comme sur les temples. Certaines de ces formations militantes sont armées et leurs adversaires les désignent comme les “fascistes en safran”. On les accuse de perpétrer des attentats contre les Musulmans et les Chrétiens et de détruire des locaux ou des bâtiments appartenant à des adeptes de ces religions. Sur le long terme, ces actes de violence sont bien moins importants que le mouvement de fond qui “safranise” l’Inde, qui compénètre toute la société et que véhiculent ces groupes de militants hindouistes. Cet ensemble est coordonné par le “Sangh Parivar”, terme qui veut plus ou moins dire “la communauté nationale de tous les Hindous”, une organisation qui chapeaute un grand nombre de groupes et de formations et qui a été fondée en 1925 déjà, du temps de la colonisation britannique. Son influence croissante aujourd’hui s’explique parce qu’elle reçoit désormais l’appui et la protection du BJP au pouvoir (ou “Bharatiya Janata Party”). Le BJP, parti populaire hindou, s’est développé depuis que le Parti du Congrès a perdu de son influence; il est devenu la principale force politique à l’intérieur de l’Union Indienne. La croissance du BJP ne s’est pas soldée uniquement par un changement de parti au pouvoir mais surtout par une remise en question du concept de nation que Nehru et les autres chefs du Parti du Congrès avaient voulu promouvoir depuis l’indépendance de l’Inde.

La “couleur safran” ne symbolise donc pas l’Inde en tant que concept géographique, territorial, en tant qu’entité étatique, mais indique une revendication identitaire portée par la religion et la culture, capable d’une virulence explosive.

Karlheinz WEISSMANN.

(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°31-32/2006; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, nationalisme indien, hindouisme, hindous, affaires asiatiques, asie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Livre celtique des jours...

Le Livre celtique des jours...

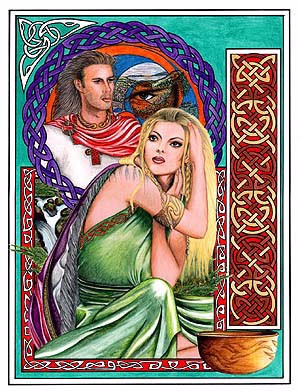

Analyse: Caitlín MATTHEWS, The Celtic Book of Days. A Celebration of Celtic Wisdom, Godsfield Press Ltd, New Alresford, 1995, 128 p. (format: 233 mm x 210 mm), nombreuses ill., ISBN 1-899434-10-0.

Dans cet ouvrage richement illustré, Caitlín Matthews nous offre un livre familial, destiné à être lu jour après jour, à accompagner la maisonnée tout au long du cycle cosmique qui se répète chaque année. Elle explique la fascination récente pour l'héritage mythologique et cosmogonique celtique par la présence dans ces traditions d'un cycle annuel bien clair. La succession des rythmes saisonniers (samhain, imbolc, beltane et lughnasadh) est ponctuée par des fêtes et des célébrations qui sont autant de moyens de découvrir et sa propre personnalité et une spiritualité transpersonnelle, indiquant à la personne sa localisation transindividuelle.

Nous sommes hommes et personnes, nous avons notre spécificité inaliénable, certes, mais nous n'en sommes pas moins imbriqués dans les cycles de la planète Terre qui échappent à notre contrôle, nous sommes nourris par ses éléments, par les végétaux et les animaux qui y poussent, y croissent ou y gambadent. Suivre un cycle cosmique à travers le jeu de célébrations cultuelles, c'est apprendre chaque jour une leçon, entrevoir directement ce que sont les rythmes de la Terre , découvrir l'immense et inextricable réseau qu'est la vie, avec sa multiplicité inépuisable, irréductible à des schémas unitaires ou simplificateurs. Chacune des grandes fêtes celtiques (samhain, imbolc, beltane et lughnasadh) sont des “portes” initiatiques qui introduisent à une même réalité tout à la fois identique et mouvante, affichant des facettes changeantes de couleurs, de lumières et d'obscurité, qui finiront par retrouver les tons et tonalités qu'elles viennent de perdre, par l'effet d'un éternel retour, d'un cycle cosmique, fondement inamovible du réel.

Ainsi, la fête du samhain est une période qui débute quand les travaux agricoles ont cessé, que les mesures pratiques de la communauté pour affronter l'hiver ont été prises: c'est alors que cette communauté recommunique avec ses ancêtres disparus et s'adonne à l'introspection; la fête d'imbolc célèbre les émergences, les bourgeonnements, l'innocence primale; la fête de beltane inaugure la période de créativité et de forte expression; la fête de la lughnasadh exprime la maturité et la consolidation des acquis. Numineusement parlant, chacune de ses facettes du réel tellurique n'est-elle pas marquée par des rythmes et des forces différentes, que l'on honore par des fêtes et cultes différents, rendant hommage à des forces, tantôt ascendantes tantôt déclinantes? Vouloir ne célébrer que telle ou telle fête, la maturité plutôt que l'introspection, le bourgeonnement plutôt que la forte expression, etc. est une mutilation de la personnalité qui, quoi qu'on fasse, a toujours été et l'une et l'autre à un moment de son existence et deviendra et l'une ou l'autre dans le futur.

Caitlín Matthews explique les raisons qui l'ont poussée à rédiger et à recomposer cet almanach celtique (plutôt celtique-insulaire) des jours et des semaines: «Les facteurs [naturels] qui nous relient à nos ancêtres celtiques sont les territoires sur lesquels ils ont vécu et qui nous donnent notre sens du lieu; ce sont les traditions qu'ils ont pratiquées qui nous donnent aussi notre sens du lieu; et puis, il y a les saisons qui nous relient à eux au-delà de fort nombreuses strates temporelles. Pour beaucoup de gens qui liront notre livre dans d'autres parties du monde, seuls le sens de l'espace et le sens du temps seront pertinents, car ils habitent un site différent qui possède sa propre sagesse». Caitlín Matthews jette les bases les plus simples et les plus solides d'une religion qui relie vraiment parce qu'elle lie au sol, à un sol particulier. Et l'instrument le plus commode pour restaurer cette religiosité immémoriale —dans un monde marqué par les fausses religions de l'éradication obsessionnelle et de l'acharnement “linéariste” contre toutes les expressions cycliques— est l'almanach, compagnon de tous nos ancêtres depuis la disparition de la tradition orale. Caitlín Matthews nous en a composé un très beau. Il faut la remercier.

Kevin McCearnnok.

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, celtisme, celtes, irlande, bretagne, europe, religion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 07 août 2008

Intervista a G. Sessa su "Il Barone e la generazione '78"

di Marco Cossu

Uno come Giovanni Sessa è facile annoverarlo nella schiera dei giovani delusi dal Movimento sociale italiano negli anni Settanta… e infatti "poi mi sono avvicinato ai gruppi che nascevano ai margini e al-di-fuori dell'ambiente strettamente legato al Msi: per esempio, nel periodo universitario ero vicino a Lotta popolare (movimento attivo soprattutto a Roma tra il 1974 e il 1976 guidato da Paolo Sgrò, Carlo Alberto Guida e Paolo Signorelli, N.d.R.)"

Lei come è arrivato ad Evola?

Il mio interesse per Evola è nato dalle discussioni che una volta si tenevano nelle sedi dei partiti - nella fattispecie il Msi. Il primo libro, Rivolta contro il mondo moderno, lo lessi a 15 anni; nel periodo universitario ho conosciuto l'Evola filosofo in senso stretto: Saggi sull'idealismo magico, Teoria dell'individuo assoluto e Fenomenologia dell'individuo assoluto… che proprio in quegli anni venivano ripubblicati dalle Edizioni Mediterranee. Va considerato che la mia lettura di Evola si sviluppa soprattutto negli anni Settanta, che dal punto di vista editoriale sono gli anni del maggior successo: sia perché c'era un movimento giovanile molto sensibile alle tematiche evoliane, sia perché Evola rappresentava l'unico autore che aveva dato una visione a tuttotondo di un uomo "altro" rispetto a quello che la situazione culturale dell'epoca proponeva.

Come era visto Evola nell'ambiente della destra giovanile?

Era un punto di riferimento assai importante… almeno per quei giovani che facevano della propria scelta politica una scelta di vita e non soltanto una scelta partitica. In quegli anni maturò anche un progetto critico nei confronti di Evola: negli ambienti della cosiddetta Nuova destra - non tanto in quella francese quanto quella italiana, che faceva riferimento a Marco Tarchi - nacque l'idea di come la deriva di un tradizionalismo di tipo dogmatico avesse portato questo ambiente ad una sorta di paralisi politica. In questo senso molti cominciarono a guardare con interesse più all'Evola filosofo in senso stretto e non al tradizionalismo… al quale peraltro Evola giunge più tardi, attraverso René Guénon.

Evola è ancora oggi uno degli autori più letti dai giovani di destra, tuttavia vi è una sorta di demonizzazione nei suoi confronti. Perché?

C'è una duplice ragione: da un lato un'incapacità degli ambienti evoliani di rendere Evola per quello che effettivamente è stato, dall'altro una sorta di congiura politica di coloro che invece dovrebbero ascoltarlo. Non credo che Evola sia letto soltanto dai giovani di destra; soprattutto l'artista d'avanguardia e il filosofo, è un Evola apprezzato anche a sinistra… sia per alcune pubblicazioni che lo hanno fatto conoscere meglio, sia per l'interesse accademico che prima non c'era. Credo che Evola possa interessare tutti coloro che sono critici rispetto allo stato delle cose contemporaneo, quindi è chiaro che anche un giovane di sinistra può essere interessato ad Evola.

Però c'è ancora una pregiudiziale antifascista…

Evola è qualcosa molto di più del fascismo. Lo si può collocare probabilmente all'interno di quel vasto movimento di pensiero a volte impropriamente definito "rivoluzione conservatrice", quindi al fianco di altri pensatori che come lui hanno lambito ambienti del fascismo ma non sono definibili fascisti in senso stretto. Probabilmente Evola da un punto di vista esistenziale non era né fascista né antifascista, era un a-fascista rispetto al regime.

Molti hanno accostato Cavalcare la tigre al terrorismo di destra…

Per quello che hanno fatto i presunti o reali terroristi di destra, non può essere certo accusato Evola. Le distanze che egli prese dalle cosiddette interpretazioni nazimaoiste sono state molto chiare. Se qualcuno ha pensato di realizzare il pensiero evoliano con atti di terrorismo, credo si sia fortemente sbagliato.

Se un evoliano fosse presidente dell'Unione europea, cosa farebbe?

Certamente stilare un manifesto che metta in luce come gli aspetti economicistici e monetaristici fini a se stessi non abbiano nulla a che fare con l'Europa. Avrebbe qualcosa da ridire anche sulle radici cristiane: per un evoliano la vera tradizione europea è quella pre-cristiana.

Cosa possono recepire i giovani del XXI secolo del messaggio evoliano?

Dovrebbero recepirlo come un richiamo a realizzare nelle condizioni storiche attuali quello che chiamiamo Tradizione, che in Evola di fatto vive nell'"individuo assoluto". Non certamente come un tentativo di volgersi con lo sguardo semplicemente al passato ma come un'incitazione a realizzare nel presente queste realtà. Attraverso una loro personale valorizzazione… perché Evola parla ai singoli, parla alle coscienze dei singoli perché questi agiscano poi politicamente. Evola è un autore che può parlare ancora oggi a tutti.

Giovanni Sessa è docente di Storia delle Idee all'Università degli Studi di Cassino ( n.d.r. )

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, tradition, italie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Révolution conservatrice et "fondamentalisme esthétique"

Révolution conservatrice et "fondamentalisme esthétique"

Qu'est-ce que le “fondamentalisme esthétique”? Il convient de répondre d'emblée à cette question, pour comprendre ce que l'on entend par là. Le “fondamentalisme esthétique”, d'après Stefan Breuer, est une attitude d'opposition contre la culture et la technique modernes, c'est une critique pure et dure de la civilisation. En ce sens, il est part intégrante d'une tradition intellectuelle qui n'a pas cessé d'être active depuis le romantisme jusqu'aux critiques contemporaines du “pan-technicisme”. Le “fondamentalisme esthétique” a connu son apogée entre 1890 et 1910. Dans son livre consacré à ce filon de l'histoire intellectuelle allemande, Breuer aborde surtout les auteurs de cette époque.

Au centre de son enquête figurent essentiellement le poète Stefan George et sa revue Blätter für die Kunst. Ensuite, il aborde d'autres personnalités importantes et d'autres cercles de la fin du XIXième et du début du XXième: Hugo von Hofmannsthal, les “Cosmiques”, le philosophe-écologue Ludwig Klages, le “théoricien de la sagesse” Georg Simmel et l'“anti-roi” par rapport à George, Rudolf Borchardt, pour n'en citer que quelques-uns. Breuer analyse la personnalité des “maîtres” et des “disciplnes” et examine les structures de domination qui en découlent, de même que l'impact extérieur de ces groupes.

Au centre de cette enquête, nous trouvons un questionnement sur la signification politique de ces poètes et penseurs. Breuer lui-même souligne qu'il serait faux de voir dans ce “fondamentalisme esthétique” un courant parallèle à la “révolution conservatrice”. Hugo von Hofmannsthal a certes forgé le concept de “révolution conservatrice”, mais il entendait par là un “conservatisme culturel” dirigé contre la civilisation moderne, c'est-à-dire quelque chose “de totalement différent du néo-nationalisme qui opérait sous la même étiquette” et qui “rien que pour mener jusqu'au bout sa politique d'expansion devait exploiter à fond les atouts de la civilisation moderne” (p. 5). Les “esthètes fondamentaux” de ce conservatisme n'ont dès lors pas été en 1914 des adeptes du patriotisme belliciste, car des “esprits pertinents comme George ou Klages ne se sont jamais fait d'illusion: cette guerre allait être menée avec les moyens de la civilisation et même dans le cas d'une victoire improbable de l'Allemagne, la question fondamentale n'aurait pas reçu de réponse décisive: que faire de la civilisation et de ses effets dans notre pays même...?” (p. 212).

Nous avons donc affaire à des esthètes conservateurs, dont l'hostilité à la modernité doit éveiller l'attention des écologistes. La vision du monde de Klages représente en effet un fondamentalisme écologique radical et tout-à-fait pur, souligne Breuer: «Pour Klages, les choses étaient claires: les sciences exactes, et l'idée de “progrès” qui en dérivait, dépendaient étroitement d'un ordre économique centré sur l'argent et le capital... Comme en témoignent ses écrits posthumes, c'est dans son œuvre que, longtemps avant que n'existe le cercle de George, Klages s'était intensément préoccupé des relations entre le christianisme, le capitalisme et le rationalisme; c'est également dans cette œuvre de Klages que le désavantage majeur des Allemands, leur “barbarité” (Barbarentum), a été inversé en une positivité” (pp. 196 et ss.).

La pire des barbarités n'était pas pour ces esthètes fondamentaux l'“arriération culturelle” mais la sur-exploitation moderne du monde: c'est la raison pour laquelle les cercles tournant autour des personnalités de George et de Klages ont salué l'“instinctuel” et le “tellurique” comme les qualités essentielles des Allemands, tandis que le protestantisme et le prussianisme étaient radicalement dévalorisés au titre d'expressions de la modernité rationaliste. George, en se référant à Max Weber, soulignait qu'il existait un lien étroit entre le protestantisme et le capitalisme: «Partout où la forme protestante du christianisme trouve accès, elle capitalise, industrialise et modernise les peuples» (p. 200).

Il m'apparait particulièrement intéressant de suivre la tentative de Breuer de classer ces penseurs et poètes dans le paysage politique de la première moitié du XXième siècle: «Le fondamentalisme esthétique, empiriquement parlant, comme le montre l'exemple de la “république des poètes” de Bavière en 1919, peut parfaitement se manifester sous une forme de “gauche”. Mais nous voyons alors éclore une tension entre les orientations universalistes-éthiques et les orientations esthétiques, où les premières finissent par avoir le dessus, si bien que les formes de gauche sont le plus souvent des formes de transition, tandis que la qualité spécifiquement esthétique et a-éthique postule une attitude particulariste, laquelle, traduite en option politique, révèle une affinité avec la droite politique» (p. 226).

Breuer examine de ce fait les intersections possibles entre le fondamentalisme esthétique et les prémisses de droite de la “révolution conservatrice”, du nationalisme et du national-socialisme. Mais dans l'enquête de Breuer manque (ndlr: comme d'habitude serait-on tenté de dire...) la référence aux diverses formes du fédéralisme qui, au début du XXième siècle, n'était nullement un phénomène marginal en Allemagne du Sud. La “version populaire” de l'esthétisme des cercles conservateurs, le “Heimatkunst” (l'art du terroir), cultivait de fortes sympathies pour ce fédéralisme. Ni George ni Hofmannsthal n'ont été actifs dans les mouvements régionalistes, mais ce non-engagement ne constitue pas une preuve, car ils ne se sont pas engagés davantage dans les formations nationalistes.

Ensuite, on peut affirmer sans se tromper que leur vision du monde était en opposition très nette avec celle de la “révolution conservatrice”. Quand Ernst Jünger manifestait une ivresse de technophilie et quand Moeller van den Bruck, dans le but de construire une Allemagne puissante, acceptait sans hésitation et sans a priori des phénomènes tels la croissance exponentielle de la population, les mégapoles, l'industrie et le prolétariat, “dans les cercles du fondamentalisme esthétique, ces phénomènes étaient jugés purement et simplement comme les expressions du ‘contre-monde‘” (p. 230).

En bref: «L'objectif (de la révolution conservatrice) était de voir éclore une autre modernité ou plutôt une modernité autre» (p. 230). Tandis que les fondamentalistes esthétiques exigeaient la “négation totale de la modernité”, allant jusqu'à postuler, avec Borchardt, “de réduire en poussière les mégapoles allemandes”.

Dans cette hostilité de principe contre toutes les manifestations et les phénomènes de la modernité, nous trouvons, clairement exprimée, la différence qui oppose ce fondamentalisme esthétique au national-socialisme, car, écrit Breuer, “le national-socialisme se distingue du fondamentalisme esthétique par le fait qu'il accepte pleinement l'esprit du temps. Le national-socialisme ne procède pas, comme l'ont répété sur le mode du moulin à prière tibétain Thomas Mann et Georges Lukacs, d'une vulgarisation de l'anti-rationalisme ou de l'irrationalisme, mais, bien au contraire, d'une vulgarisation du rationalisme; il ne nie pas fondamentalement la modernité, mais ne la nie que sectoriellement” (p. 237).

Ce constat posé par Breuer est très important: il campe clairement les véritables clivages politiques de notre époque contemporaine, où nous avons, d'un côté, des progressistes et des rationalistes de droite et de gauche et, de l'autre, des conservateurs. Raison pour laquelle les “esthètes” peuvent être considérés non pas comme les précurseurs des bruns, mais comme les précurseurs des verts. “Avec le national-socialisme, nous avons un mouvement qui accède au pouvoir, en poursuivant en bien des points celui du XIXième siècle, dont les adeptes voulaient frapper George à mort et faisaient de cette intention l'une de leurs missions les plus urgentes. Ce mouvement comprenait les goûts artistiques petits-bourgeois de Hitler et, plus encore, sa conception positiviste des sciences, son enthousiasme pour la technique moderne et, en tout premier lieu, son obsession pour les idées d'eugénisme et d'hygiène raciale” (p. 233).

En même temps, cette critique fondamentale du progressisme chez les “esthètes” les distinguent des pires manifestations que l'on observe dans le camp conservateur, notamment cette propension à croire que la technique, le rationalisme et la politique de puissance ne sont pas mauvais en soi, mais qu'il importe qu'ils tombent dans de bonnes mains (c'est-à-dire dans des mains allemandes).

Ce qui rapproche les esthètes des fascistes, pense Breuer, “c'est la grande valorisation de la dimension charismatique” (p. 238). Mais les preuves qu'il avance pour soutenir ce point de vue laissent à désirer et son argumentation est nébuleuse. Elle semble cadrer avec cette douteuse tradition intellectuelle qui fait miroiter à l'horizon une “ligne” au-delà de laquelle se situerait le “malheur”, le “mal”, l'“innommable”. Type de raisonnement que les scientifiques feraient bien d'oublier...

La conclusion de Breuer, toutefois, est pertinente: le fondamentalisme esthétique est effectivement le concept qui s'oppose le plus “purement” et le plus radicalement à toutes les tendances progressistes, cherchant à imposer la modernisation (p. 241). Breuer admet qu'à une époque comme la nôtre où la crise écologique est d'une indéniable évidence, où les ressources se raréfient, où le prix à payer pour survivre est de plus en plus élevé, pour maintenir à flot cette foi déraisonnable dans les progrès techniques et autres, l'idée progressiste se grève de lourds paradoxes. Raison pour laquelle, nous devons reconnaître que les œuvres de Klages, George et Hofmannsthal “ont reconnu bien avant le mouvement écologiste les dangers que recelait cette idée” (p. 242).

Heinz-Siegfried STRELOW.

(article paru dans Ökologie, n°1/1997; trad. franç.: Robert Steuckers).

Stefan BREUER, Ästhetischer Fundamentalismus. Stefan George und der deutsche Antimodernismus, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1995.

00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, conservatisme, littérature, lettres, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 06 août 2008

Bernd Rabehl: 70 ans !

Bärbel RICHTER:

Hommage à Bernd Rabehl pour ses 70 ans !

Les conformistes de gauche disent de lui qu’il est un rénégat mais une seule chose le rebutait essentiellement: la partialité et le sectarisme dans lesquels se complaisaient volontairement tant de militants au siècle des idéologies. Bernd Rabehl s’est toujours frayé un chemin entre les contradictions du monde politique, entre les blocs idéologiques, soutenu en cette errance par un esprit de joueur inné. Ce goût de l’errance et du jeu lui est venu carrément dès le berceau. En 1944, en pleine guerre, sa mère demande le divorce. Son père, adjudant d’état-major dans les services médicaux de l’armée et féru de jeux de hasard, s’installe à l’Ouest après la guerre. Son ex-femme et ses enfants restent à l’Est, à Rathenow dans le Brandebourg. Cette décision du père marquera durablement l’itinéraire politique de Bernd Rabehl. Mais les impressions les plus marquantes de son enfance sont évidemment les bombardements nocturnes, les hurlements de sirènes et les signaux de la BBC, car sa mère écoutait en secret les “émetteurs ennemis”.

Le goût et le talent pour le théâtre de la politique, il les a acquis fort tôt, encouragé par ses professeurs. En 1948 déjà, quand beaucoup d’autres jeunes allemands de la zone soviétique refusaient de s’y engager, il adhère à la FDJ (le mouvement de jeunesse du régime). Il devient membre d’un groupe théâtral d’agitprop communiste et s’y taille une réputation de bon acteur. En 1949, il est présent lors de la cérémonie du 8 mai au cimetière militaire soviétique de Rathenow: le garçonnet de 11 ans est debout face aux formations d’honneur de l’armée rouge et des délégations du parti et des “comités d’entreprise”, ainsi que des “masses populaires” présentes bon gré mal gré. Il récite des poèmes d’Erich Weinert ou de Johannes R. Becher. Il chante dans le choeur “Karl-Marx”. C’est là qu’il apprendra l’hymne légendaire de la révolution bourgeoise, “Die Gedanken sind frei” (“Les idées sont libres”). Ce chant est resté depuis lors son chant favori.

En 1952, quand tous avaient finalement adhéré à la FDJ et renoncé à la confirmation chrétienne au profit de la “Jugendweihe” (“L’initiation de la jeunesse”), lui, las de tant de conformisme, par défi, opte pour la confirmation. Le prêtre luthérien explique au jeune confirmé que le Christ avait été un “combattant de la liberté”. Son choix n’eut aucune conséquence: personne ne lui en tint rigueur.

Le 17 juin 1953, lors du soulèvement des ouvriers berlinois contre le régime pro-soviétique, il apprend, sur les barricades, à connaître des communistes et des socialistes oppositionnels. Un camarade de classe disparaît pour dix ans dans un pénitencier car il avait été impliqué dans l’assassinat d’un espion de la STASI, connu de tous dans la ville. Rabehl, lui, arrache le portrait de Staline qui ornait sa classe. Après que le soulèvement populaire eut été écrasé, le socialisme du régime n’eut plus d’attrait pour lui. Plus tard, il suivit à la radio, captivé, les récits de l’insurrection hongroise et des grèves générales polonaises de 1956.

Enfant d’ouvrier —sa mère travaille dans une équipe de nettoyage— il peut achever ses études secondaires à l’ “Oberschule”. Pour sa composition de maturité (“Abitur”), il est libre de choisir le thème; il décide de parler de “la mort” et écrit une variation sur Walter Ulbricht et la mort de la RDA. Conséquence: le secrétaire du parti convoque l’ensemble des élèves de dernière année dans le grand auditorium de l’école. Il exige que Rabehl fasse son auto-critique. Mais au lieu de se rétracter, il dénie une fois de plus tout avenir à la RDA. Silence de mort dans la salle. La sanction est toutefois modérée: on ne lui donne pas son diplôme de fin de secondaire; il doit redoubler sa classe puis “faire ses preuves dans la production”. C’est là qu’il rencontre les anciens meneurs de la grève générale du 17 juin 1953. On lui interdit alors de s’inscrire en histoire et il ne reçoit l’autorisation de n’étudier que l’agronomie à la “Humboldt-Universität” de Berlin-Est. Quatre semaines après, il franchit la ligne de démarcation et s’installe à Berlin-Ouest.

L’édification du Mur de Berlin, en 1961, hérisse ce jeune homme qui, lui, avait encore eu le temps de franchir la ligne sans devoir essuyer de coups de feu. De nombreux jeunes, dont Rudi Dutschke, qu’il ne connaissait pas encore à l’époque, marchent vers le Mur pour protester. Lorsqu’ils tentent, avec un piolet, de jeter bas le Mur, la police militaire américaine intervient et disperse les jeunes manifestants.

Pendant l’automne de l’année 1961, Rabehl entame des études de sociologie, de philosophie et d’histoire d’Europe orientale à la “Freie Universität” de Berlin. Parmi ses professeurs, il y avait bon nombre de communistes dissidents, dont Otto Stammer; bien vite, Rabehl et Rudi Dutschke prennent contact avec la “Subversive Aktion”, qui gravitait autour de Dieter Kunzelmann. Leur but? Démasquer le caractère autoritaire et non démocratique de l’Etat et de la société par des provocations bien ciblées. En 1965, le groupe rejoint le SDS (les étudiants de la gauche extra-parlementaire), où il constituera la principale fraction. Dans les années cruciales de 1967 et 1968, Rabehl appartient au comité dirigeant du SDS.

Après l’attentat contre Dutschke en avril 1968, Rabehl tentera de maintenir le mouvement dans le sens où Dutschke l’avait voulu. Ce sera l’échec. L’opposition extra-parlementaire (APO) se délite et se fractionne en sectes et groupuscules; une partie des militants “se militarisent”. Quant à Rabehl, il entame sa carrière d’enseignant universitaire.

Trente ans après, en 1998, d’anciens militants du SDS se réunissent à l’occasion d’un symposium et fixent leur ligne pour l’avenir: s’immerger dans la coalition socialiste-libérale, sous prétexte que c’est “une nécessité”. Rabehl n’admet pas cette démarche. Il choisit une fois de plus un chemin de traverse, une voie ardue, et commence à évoquer la dimension “nationale-révolutionnaire” de 68, que Dutschke et lui incarnaient tout particulièrement. Il prononce un exposé dans ce sens devant les étudiants nationaux-conservateurs de la Corporation “Danubia” de Munich. Rabehl venait alors de franchir le pas qui le mènera là où il se trouve aujourd’hui: dans l’espace de la dissidence la plus osée, en restant conséquent avec sa logique subversive et révolutionnaire mais en suscitant l’incompréhension de beaucoup. Rabehl n’a jamais été un rénégat: bien plutôt un dialecticien pragmatique. Le discours tenu à la Danubia de Munich, et la plupart de ses exposés, articles et essais prononcés ou publiés depuis 1998, se situent pourtant dans le même esprit que celui de la “Subversive Aktion”: ils ne dénoncent peut-être plus les mêmes ennemis qu’hier mais concentrent le tir sur les “camarades” de jadis qui se sont alignés sur l’une ou l’autre fraction de l’établissement.

Le 30 juillet 2008, Bernd Rabehl fêtera ses 70 ans. Ad multos annos!

Bärbel RICHTER.

(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°31-32/2008; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, mai 68, gauchisme, marxisme, nationalisme, nationalisme révolutionnaire, action subversive |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Intervista a C. Bonvecchio ed a C. Risé

| Intervista a Claudio Bonvecchio ed a Claudio Risé sulla pubblicazione del libro Apologia dei doveri dell’uomo Di Claudio Bonvecchio (Asefi Editore, 2002, www.asefi.it) |

| a cura di Antonello Vanni |