mercredi, 25 novembre 2020

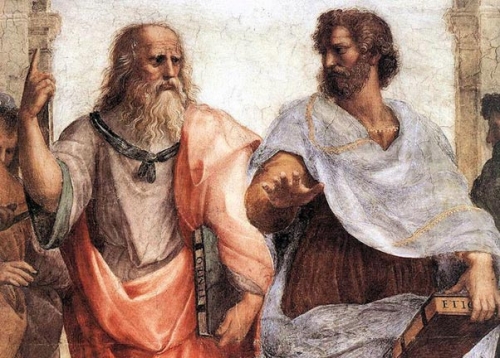

Platon, Aristote et l’origine de la querelle des universaux

Pierre Le Vigan

Platon, Aristote et l’origine de la querelle des universaux

« La poésie est rêve et réalité,

comme il y a la rose et le rosier »

Paul Eluard

C’est à partir de Platon que se mettent en place les principaux clivages philosophiques. Idées matrices du réel, ou choses premières, universalité des concepts et particularité irréductible de chaque réalité, etc. On connait la querelle qui oppose les tenants des universaux aux nominalistes. Pas d’anachronisme : cette querelle remonte au Moyen-Age. Mais il est possible de lui trouver des racines plus lointaines. Quelles est l’origine de cette catégorie des universaux, et quelle est l’origine de la catégorie opposée, celle des nominaux ? Les « universaux » (nous reviendrons sur ce terme étrange) sont les catégories qui peuvent s’appliquer à plusieurs choses. « Ce qui se dit de plusieurs » (Aristote). La catégorie du cheval, ou « chevalité » s’applique ainsi à tous les êtres singuliers que sont les chevaux. Les partisans des universaux croient que ces catégories existent réellement. Ils disent que la catégorie du cheval existe, même s’il y a des chevaux différents, mâles ou femelles, d’Europe, d’Asie, grands, petits, etc. La catégorie de la beauté existe, même si elle peut s’appliquer à des choses aussi différentes qu’une belle poterie, un beau dessin, une belle femme, un beau bateau, etc.

La querelle des universaux et des nominalistes

A l’inverse, pour les nominalistes, l’usage des catégories ne relève que de conventions de langage. Cette distinction entre la doctrine des universaux et le nominalisme parcourt toute la philosophie, dés ses débuts, indépendamment de l’usage des termes. Platon est-il à l’origine de la doctrine des universaux ? Et Aristote est-il à l’origine de la doctrine nominaliste (sachant qu’il faudrait toutes deux les mettre au pluriel : les doctrines des universaux et les doctrines nominalistes) ?

Remarquons tout d’abord que les universaux ne sont pas le pluriel d’un universel. Ce serait le pluriel d’un « universal », mais le mot n’existe pas dans notre langue. On ne se trompera pas, par contre, en disant que les universaux sont le pluriel d’une catégorie universalisable. Les universaux sont donc des catégories universalisables. Ce sont des choses (corporelles ou mentales) universalisables. Pour les partisans des universaux (il n’existe pas de nom pour les définir, contrairement aux nominalistes, et on ne peut les qualifier d’universalistes, ce qui renvoie à tout autre chose), les universaux existent réellement. Quel sens cela a–t-il ? C’est là que Platon intervient. Les universaux sont les idées. Ce qui tient lieu des universaux selon Platon, ce sont donc les Formes. Les universaux en tant que ce sont des Formes universelles sont des réalités générales qui engendrent des réalités particulières. Ces réalités générales dites au Moyen-Age « universaux » sont « au-dessus » des réalités particulières. Elles sont « au-dessus » des réalités particulières d’un point de vue ontologique, c’est-à-dire du point de vue de l’être. Voilà les racines de la version forte de la doctrine des universaux.

Une version plus faible de la doctrine des universaux consiste à dire que ce sont des concepts nécessaires à la saisie des réalités particulières. Pour Platon, les catégories (le cheval, la beauté, l’honneur, …) sont des Idées qui existent en soi, et qui sont à l’origine du sensible. Celui-ci est tel cheval que je vois, tel gâteau que je vois, telle voiture que je vois (qui appartient à la catégorie générale des véhicules automobiles), etc. Cela, c’est le sensible. On voit aussi que le sensible est forcément un « pour soi ». C’est la chose, ou le phénomène, tel qu’il m’apparait, dans sa réalité particulière, et à travers ma subjectivité (pour tel d’entre vous, le type même de la belle femme sera Greta Garbo ou Louise Brooks). Ce n’est donc pas un en soi mais un pour soi. En tout cas, le réel de l’Idée est à l’origine des manifestations sensibles que je connais, que je rencontre. L’Idée est le rosier, le sensible est la rose. Nous voyons la rose, et nous oublions le rosier. C’est la réalité du rosier que Platon nous rappelle, et c’est aussi le fait que sans rosier, il n’y aurait pas de rose que Platon nous rappelle.

Quand on dit que Platon est idéaliste, on veut dire par là qu’il croit à la réalité des Idées (il est donc aussi réaliste : un réalisme des Idées). Il croit aussi au fait que les Idées sont au-dessus des réalités sensibles, et avant les réalités sensibles, au sens où elles les précèdent. Sans Idée de la femme, je ne rencontrerais jamais de femme, sans Idée de la beauté, je ne rencontrerais jamais de belle chose, je ne verrais jamais de belles femmes, etc. Cela touche les comportements mêmes : sans Idée de l’amour, je ne serais jamais amoureux. Par contre, même sans Idée de la mort, je finirais par mourir, car la mort est certainement une Idée, mais elle est aussi un existential, comme le dira Heidegger. Mais comment ne pas avoir une Idée de la mort, à partir du moment où la réalité sensible comporte des morts, nous met face à l’évidence de la survenue de morts ?

Comment articuler l’Idée et le sensible ?

Comment Platon articule-t-il l’Idée et le sensible ? Le générique et le particulier ? Ceci nous renvoie à l’idée des universaux. Le générique, chez Platon, c’est-à-dire ce qui relève des universaux, nous permet de rencontrer le particulier, le contingent, le spécifique. On peut dire cela autrement : les universaux sont transcendants chez Platon.

La position d’Aristote est différente de celle de Platon. Mais elle n’en est pas l’exact inverse. Aristote ne nie pas l’existence des universaux. Mais ils sont chez lui immanents. Ils sont dans les choses mêmes. Ils ne sont pas génériques. Pour Aristote, la beauté existe, la bonté existe, la mortalité existe (le caractère mortel des êtres), la lourdeur, la grandeur, la blancheur, la liquidité existent. Les catégories générales existent. Mais Aristote raisonne en termes d’attributs. Est universel ce qui peut être dit de plusieurs sujets : « l’homme est mortel ». On peut le dire parce que tous les hommes sont mortels. Par contre, « Calliclès est fier » ne concerne que Calliclès. « Callias est corrompu » ne concerne que Callias. Fierté et corruption ne prennent pas ici un caractère d’universalité. Ce qui est universel désigne chez Aristote ce qui peut se dire de plusieurs sujets, et avec un sens général : « tous les hommes sont mortels », « tous les hommes ont besoin de s’alimenter », etc. En fait, Aristote n’entre pas dans le questionnement de Platon consistant à savoir si les Idées existent réellement, et de manière séparée des phénomènes sensibles. Il constate que certaines Idées existent réellement, mais à partir des choses mêmes comme phénomènes sensibles. Les Idées n’existent donc pas de manière séparée. Là est la différence essentielle avec Platon. Difficile de ne pas donner raison à Aristote sur ce point. Sauf que les Idées chez Platon ne sont pas totalement séparées du sensible, contrairement à ce que retient une interprétation sommaire de Platon.

L’écart entre les deux penseurs est donc relatif. [Notons-le par ailleurs : « revenir aux choses mêmes », cette démarche d’Aristote, ce sera le mot d’ordre de la phénoménologie de Husserl]. Si Aristote n’est pas un anti-Platon, il s’en éloigne à coup sûr. Car pour Platon, l’Idée, ou encore la Forme, existe réellement. « Les formes existent et sont des choses déterminées. Les autres choses reçoivent leur dénomination de leur participation à ces formes » (Phédon, 102 b). L’Idée du Cheval existe. Autant que les chevaux, et même plus. Mais sous quelle forme y-a-t-il existence de l’Idée ? Sous quelle forme l’existence de la Forme ? En sachant qu’Idée et Forme sont synonymes. L’Idée existe-t-elle avec une substance, avec une matérialité, ou comme création de l’esprit ? Que ce soit une création de l’esprit, et une indispensable création, Aristote ne dit pas le contraire. L’Idée existe réellement, selon Aristote, mais de manière immanente, non générique, tout comme on peut dire que le concept existe, et qu’il n’a pourtant pas besoin pour être réel d’être matériel (le concept de moteur thermique existe et produit des moteurs réels et matériels, mais n’est pas matériel lui-même). Aristote n’est ici pas très éloigné de ce que dira Hegel, pour qui le concept est un détour nécessaire pour arriver au concret, à l’universel concret, mais certainement pas une réalité surplombante. On le voit : la question centrale, celle qui sépare Platon d’Aristote, n’est pas tant l’existence des universaux que leur caractère séparé des choses. *

Séparé ? Est-ce vraiment cela que l’on rencontre chez Platon ? La théorie de Platon anticipe tellement sur toutes ses réfutations que c’est en ce sens que Platon est toujours actuel. Pourquoi ? Parce que quand Platon explique que les Idées existent réellement, il ne dit pas qu’elles sont forcément corporelles. Il n’y a pas de substance que corporelle. Que l’Idée soit un concept (donnons en acte à Aristote), Platon, avant même que l’objection lui soit faite, ne le niait aucunement, même si la notion de concept n’est pas mure à son époque, car la raison ne s’est pas encore dégagée de sa gangue mythique. Mais l’essentiel est que, pour Platon, l’Idée est le fruit du travail de l’intellect (noos ou noûs). Pour lui, c’est bel et bien l’Idée qui permet d’appréhender le sensible. L’opposition entre le réalisme des Idées (les idées sont réelles) de Platon, et le conceptualisme d’Aristote (les Idées sont réelles mais déduites après coup, sous forme de concepts, de l’observation des réalités particulières) est donc une opposition à relativiser. En somme, pour Platon, rien n’existe vraiment tant que l’outil Idée n’a pas été créé par les humains, ou par les dieux, ou, bien, plus probablement, par les humains aidés par les dieux. L’homme de Platon doit se hisser vers la compréhension, il doit se mettre en état de comprendre et de produire les outils de la compréhension. C’est cela qui fait exister les choses, les choses sensibles. Pour Aristote, au contraire, « l’être se dit en plusieurs sens ». Les choses sont déjà-là, avant d’être comprises et saisies par l’homme. L’être est déjà-là. C’est cette différence qui est importante. Ce ne sont pas les universaux qui séparent Aristote de Platon. Tous deux les admettent. C’est plutôt l’interprétation de l’Idée : est-elle un concept rassembleur des réalités sensibles après coup (Aristote), ou une Idée génératrice préalable (Platon) ? Concept veut dire « tenir ensemble ». Or, l’idée du cheval est bel et bien ce qui permet de « tenir ensemble », en une même catégorie, tous les chevaux. Le concept est une Idée efficace. C’est un outil, chez Platon et chez Aristote. Mais à quel moment agit l’outil ? C’est la question.

L’Idée de Platon, l’Idée que Platon met au-dessus de tout, cela veut dire que ce qui compte chez l’homme, c’est les moyens qu’il se donne (les concepts) pour découper la nature en grandes catégories, en séquences, en Idées. Quant au principal reproche que l’on fait à Platon, la séparation des Idées et du monde sensible, il doit être examiné sans oublier que, pour Platon, il y a participation, passage par un entre-deux (methexis), qui met en communication le monde des Idées et le monde sensible. Il y a des intermédiaires (metaxu), ou encore des « démons » (daimones), qui sont des divinités (qui seront les anges dans le christianisme), qui font le lien, le pont entre le sensible et l’Idée. En fait, la véritable question est sans doute de savoir si les universaux id l’être des choses existent avant que les choses apparaissent dans leur pluralité (la thèse de Platon), ou s’ils existent dans la pluralité même des choses, sans précéder celles-ci (la thèse d’Aristote).

Si Aristote n’a aucun mal à déporter l’être même des choses « en aval », vers les choses mêmes, vers les phénomènes, c’est qu’il considère que les êtres des choses (les universaux, dira-t-on plus tard) ne sont que des déclinaisons d’un premier moteur immobile, moteur premier, unique, et immobile, c’est-à-dire qui fait tout bouger sans que lui-même ne bouge, ce que l’on peut aussi appeler l’être, mais qui est peut-être plus encore l’Intellect comme sommet de l’être, l’être pensant se pensant comme pensant et étant ainsi pleinement l’être. Ou encore la pensée de la pensée. Pour le dire autrement, c’est parce qu’Aristote est plus métaphysicien que Platon qu’il fait sans doute moins de place à la production des Idées, et plus de place à une force primordiale mettant le monde en marche, force primordiale que l’on peut appeler Dieu, ou en tout cas la déité. Tandis que chez Platon, les choses se présenteraient différemment : les Idées correspondraient aux dieux, dans une vision restée plus polythéiste. Platon inaugure donc le réalisme des Idées. Cette théorie sera défendue, et c’est là que le terme même d’universaux sera employé, au Moyen-Age, par divers théologiens. Guillaume de Champeaux sera l’un des plus importants (mais non le seul : citons Anselme de Laon, Gilbert de la Porée…).

Guillaume de Champeaux défendra, au début du XIIe siècle, l’idée de l’essence matérielle incorporée réellement à l’Idée. On parle parfois de réisme à propos de ce réalisme des Idées, au sens où les universaux sont des choses (res). L’Idée est à la fois une forme et un contenu. Le réalisme des universaux, c’est dire qu’il y a quelque chose de l’homme en tout homme, quelque chose de la beauté en toute belle chose, par exemple en tout beau chaudron, en en tout beau vase, etc. Le réalisme des universaux (ou des Idées), cela veut dire qu’il y a quelque chose de la blancheur en toute chose blanche, qu’il s’agisse d’une table blanche, d’une lumière blanche, de la couleur du lait, d’un ours blanc, ou du cheval d’Henri IV, dont on sait qu’il était blanc. L’opposé de cette position est le nominalisme, où les universaux ne sont que des noms (ils nomment), ne sont que des mots, du langage (vox veut dire à la fois mot, voix, langue, sentence). Quand je dis : « Viens par ici, Jean-Claude », il n’y a aucun contenu à Jean-Claude, cela n’est qu’un moyen de l’appeler parce qu’il va se reconnaitre. C’est une commodité. Cela ne dit rien de ce qu’est Jean-Claude (est-il vieux, jeune, grand, petit, bon ou méchant, etc). Guillaume d’Ockham (franciscain anglais) sera, au début du XIVe siècle, le doctrinaire le plus connu de ce courant. Les nominalistes sont alors couramment appelés « nominaux ». C’est ainsi que les nomment les théologiens de Louis XI qui les condamnent. Avec le nominalisme radical (Roscelin), seul tel ou tel individu existe, l’homme n’existe pas. Le concept d’homme, « l’homme » comme notion universalisable, n’a pas droit de cité.

Mais il existe des positions intermédiaires entre tenants des universaux et « nominaux ». La théorie du réalisme des Idées sera combattue par Pierre Abélard, tenant d’un nominalisme partiel, à mi-chemin entre Guillaume de Champeaux (réalisme radical des idées ou des universaux) et Roscelin de Compiègne (nominaliste radical). On pourra parler de conceptualisme à propos des positions d’Abélard. Les concepts existent mais n’ont pas de réalité matérielle. Ils existent dans l’esprit.

Naissance de la politique et objectivation de sa subjectivité par le dialogue

En mettant au cœur de sa vision les Idées, Platon sort d’une vision immanente du monde. Il annonce Hegel. Il crée une intermédiation. Par celle-ci, Platon donne naissance à une conception de la politique comme souci de soi et perfectionnement de soi. La philosophie nait en tant que telle, comme une réflexion qui ne se réduit pas à la célébration du monde. La politique nait. La politique n’est plus un déjà-là, mais devient un projet. Elle est donc un écart, un écart entre la vie et la sagesse. Un écart entre l’homme privé et l’homme public. Un écart entre ce qui est et ce qui doit être. La politique est dénaturalisée. La politique est un lieu : celui de quelque chose à faire, d’un vide à combler, d’une tâche à accomplir. Elle n’est plus une naturalité.

L’affaire Socrate crée un gouffre entre philosophie et politique. On s’est demandé si les idées de Socrate étaient entièrement reprises par Platon. En vérité, Socrate est un personnage de Platon, mais n’est pas tout Platon. Socrate fait douter Platon. Prenons le moment fort de Socrate, prenons le procès. Socrate essaie de convaincre les juges par la persuasion, qui est l’art rhétorique. Mais Socrate oscille entre rhétorique et dialectique dans sa défense. Il perd ainsi sur les deux tableaux. Consistant à s’adresser à plusieurs juges, sa rhétorique est tactiquement le meilleur choix. Mais elle consiste à chercher à convaincre, à chercher à l’emporter dans un débat, non à trouver la vérité. Socrate rhétoricien est en porte à faux avec lui-même. La dialectique est d’un autre ordre que la rhétorique. Elle n’est pas la persuasion politique. La dialectique est l’art de chercher la vérité par le discours philosophique, mais c’est le discours entre deux personnes. C’est le dialogue (à être trop utilisé de notre temps, le terme a perdu sa fraicheur. Il s’agit ici du dialogue au sens originel). Ce peut être plusieurs discours à deux, mais c’est un échange à deux, arguments contre arguments.

L’affaire Socrate crée un gouffre entre philosophie et politique. On s’est demandé si les idées de Socrate étaient entièrement reprises par Platon. En vérité, Socrate est un personnage de Platon, mais n’est pas tout Platon. Socrate fait douter Platon. Prenons le moment fort de Socrate, prenons le procès. Socrate essaie de convaincre les juges par la persuasion, qui est l’art rhétorique. Mais Socrate oscille entre rhétorique et dialectique dans sa défense. Il perd ainsi sur les deux tableaux. Consistant à s’adresser à plusieurs juges, sa rhétorique est tactiquement le meilleur choix. Mais elle consiste à chercher à convaincre, à chercher à l’emporter dans un débat, non à trouver la vérité. Socrate rhétoricien est en porte à faux avec lui-même. La dialectique est d’un autre ordre que la rhétorique. Elle n’est pas la persuasion politique. La dialectique est l’art de chercher la vérité par le discours philosophique, mais c’est le discours entre deux personnes. C’est le dialogue (à être trop utilisé de notre temps, le terme a perdu sa fraicheur. Il s’agit ici du dialogue au sens originel). Ce peut être plusieurs discours à deux, mais c’est un échange à deux, arguments contre arguments.

La dialectique vise à trouver la vérité, la rhétorique vise à persuader

Contrairement à la rhétorique, qui vise à persuader, à convaincre, la dialectique vise à trouver la vérité. C’est pourquoi la notion d’Idée, inventée ou promue par Platon, n’est pas de l’ordre du politique, même si elle peut être employée dans le domaine politique. C’est une notion qui vise à dégager ce qu’il y a de vrai dans les phénomènes. Pour Platon, la vérité est le contraire de l’opinion (doxa). L’art du discours philosophique se distingue ici très nettement de l’art du discours politique. Ce qui est politique s’adresse à la masse, à la multitude. La dialectique, qui est philosophique avant d’être politique, se pratique à deux. C’est tout le contraire d’un étalage public et des effets d’annonce. La dialectique est philosophique, la rhétorique est politique, au sens trivial du terme. La logique de la dialectique est tout autre que celle de la rhétorique. Il s’agit avec la dialectique de faire apparaitre ce qui, pour chacun, se montre de manière spécifique, et se montre vraiment, en vérité. La dialectique mène à l’introspection. Mais si chaque chose du monde apparait à chacun différemment, selon une perspective différente, il s’agit bel et bien du même monde. Il s’agit d’un monde commun. Le même monde nous apparait à chacun différemment, mais, parce que c’est le même monde, vu selon différentes perspectives, cela prouve que nous sommes tous humains, et humain chez Platon veut dire citoyen des cités grecques, partageant le même univers mental, la même koinonia (communion intra-communautaire).

Tous, nous avons une vue du monde, c’est-à-dire que nous sommes capables de nous décoller du monde, dont nous sommes pourtant partie prenante, pour voir le monde. Car celui qui voit s’écarte de ce qu’il voit. Et c’est celui qui s’écarte qui peut voir. Il nous faut faire un pas de côté. Nous sommes ainsi capables d’objectiver le monde, de le voir comme un objet séparé de nous, même si c’est un moyen de le connaitre, et non pas une position ontologique de refus du monde. En effet, du point de vue de l’être, nous sommes immergés dans le monde, et jamais séparé de lui. Nous n’avons alors accès qu’à l’opinion, une forme mineure de connaissance, une forme amputée. Par l’opinion (la doxa), par l’expression publique des opinions, des points de vue, nous entrons dans le débat public et politique. Mais il ne s’agit pas de vérité, il s’agit d’opinions. Les opinions sont liées à l’extériorisation. Doxa veut aussi dire renommée, splendeur. Dire quelque chose en public, c’est beaucoup plus que penser cette chose, c’est vouloir qu’elle retentisse. A l’inverse, la dialectique relève de la maïeutique, de l’accouchement. Il ne s’agit plus, ici, de briller par ses opinions. Il s’agit de connaitre la vérité. D’atteindre la vérité. Pour autant, l’opposition entre opinion et vérité n’est pas absolue. Chaque opinion comporte une part de vérité. En tant que cette opinion est pensée à fond, en tant que l’opinion, quand elle est sincère, est la vérité de chacun. En tant qu’elle ne relève pas du « règne du on », de l’inauthentique. Il s’agit donc de dégager l’opinion de ses scories, il s’agit de la cerner au plus près. La philosophie, par l’art du discours dialectique, et non rhétorique (qui se tient avant le stade philosophique et trop souvent à sa place), est ainsi, non pas le contraire de la doxa (opinion), mais une façon de surmonter les impasses de l’opinion en dégageant la vérité de chaque opinion. Mais cela ne peut se faire qu’à deux, et non en s’adressant à la multitude. Ainsi, la philosophie échappe à la pression du groupe (la tyrannie de la majorité), mais accroit l’exigence de l’approfondissement du rapport à soi, même et surtout quand il emprunte le chemin de la confrontation avec autrui, et autrui n’est jamais plus interpellant que quand il est figuré par un seul interlocuteur. Le rapport à l’autre gagne en intensité ce qu’il perd en nombre d’interlocuteurs. Le dialogue à deux, chacun délivrant la vérité de son opinion, permet à chacun de se mettre à la place de l’autre, et ainsi d’élargir son moi. Pouvoir comprendre l’opinion d’un autre, c’est pouvoir mieux se comprendre en retour. C’est pouvoir comprendre la position de sa propre subjectivité. C’est être capable d’objectiver sa propre subjectivité (et on observe que, de Platon, on passe tout naturellement à Hegel, pour qui le subjectif doit devenir l’objectif, et réciproquement).

La compréhension mutuelle n’est pas l’accord mutuel mais c’est le socle d’un monde commun

On pourra craindre que la compréhension mutuelle des points de vue chacun amène au relativisme. Mais cette compréhension n’empêche pas de trancher. Par contre, la compréhension mutuelle a un immense avantage : elle est le socle d’un monde commun. Dans un monde commun, on peut être en désaccord, mais on peut éviter la guerre civile. C’est au philosophe d’aider à créer ce monde commun, dit Socrate. Et quand ce monde commun part de la dialectique, il part d’en haut, il part des meilleurs. C’est en cela que le philosophe a une fonction politique, même s’il ne se substitue pas au politique, même si nous sommes en amont du philosophe-roi, avant son existence même, et même si les deux figures du philosophe et du roi (le souverain) coexistent. Sans cela, sans cette fonction de compréhension réciproque, nos différents points de vue sur le monde nous amèneront à ne plus voir le même monde, et à ne plus vivre dans le même monde. La société connaitra alors la sécession de pans entiers du peuple. Nous vivrons le séparatisme social et le tribalisme. Certains s’en réjouissent. Mais le prix à payer est lourd : c’est la sortie de l’histoire.

Pour que la compréhension mutuelle s’opère, il faut que chacun puisse comprendre autrui. La condition de cela, c’est que chacun se connaisse lui-même comme un autre. C’est la capacité réfléchissante. C’est le « Connais-toi toi-même » de Socrate, reprenant une devise inscrite sur le temple de Delphes [la formule est attribuée aussi à Thalès de Milet]. Socrate qui dit encore : « Une vie sans examen ne vaut d’être vécue ». Pour se connaitre, il faut se mettre à distance de soi. Il faut devenir ce que nous sommes, nous autres, humains : des êtres réflexifs. Des êtres qui se voient agir, qui se savent pensants. C’est en se connaissant que l’on peut être en accord avec soi-même. Pour Socrate, il n’y a pas de vérité absolue. [Absolu veut dire « séparé », mais aussi « qui existe par soi-même », qui n’est pas déterminé par un autre que lui. Causa sui : cause de soi. En ce sens, quand Platon définit le monde des Idées comme séparé du monde sensible, cela veut dire principalement ‘’existant par lui-même’’]. Il n’y a selon Socrate que des vérités en contexte. Des vérités en situation, dira Sartre. Des vérités pour soi, aurait dit Kant. « Je sais que je ne sais pas », dit encore Socrate. Cela veut dire : « Je sais que je ne sais pas, ou que je sais mal, la vérité de l’autre ». Je sais que j’ai du mal à me mettre à la place de l’autre, et de voir la vérité de l’autre. Il n’y a donc pas de vérité absolue, c’est-à-dire auto-fondée. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est parce que les hommes ne sont pas interchangeables qu’il en est ainsi. Ma tâche, c’est de ne pas me mentir à moi-même. C’est d’être authentique (mais sachons-le : l’authenticité est un obstacle au pouvoir et à l’argent]. La naissance d’un monde commun réside justement dans le sentiment de la limite de ma connaissance. C’est dans la mesure où je ne connais que le monde qui m’apparait, tel qu’il m’apparait, à moi tel que je suis, avec mes limites, que je sais qu’il n’y a pas de vérité absolue. En même temps, je sais que mon opinion (si elle est sincère, vraiment vécue, et non une duplication de celle du groupe) n’est pas une illusion, qu’elle n’est pas fausse parce qu’elle est subjective. Je sais que ma subjectivité n’implique pas une fausseté, à condition de m’engager dans un travail dialogique, y compris avec moi-même. La sophistique est ainsi, non pas annihilée, mais dépassée. Elle est surmontée : c’est l’Aufhebung de Hegel.

Pour que la compréhension mutuelle s’opère, il faut que chacun puisse comprendre autrui. La condition de cela, c’est que chacun se connaisse lui-même comme un autre. C’est la capacité réfléchissante. C’est le « Connais-toi toi-même » de Socrate, reprenant une devise inscrite sur le temple de Delphes [la formule est attribuée aussi à Thalès de Milet]. Socrate qui dit encore : « Une vie sans examen ne vaut d’être vécue ». Pour se connaitre, il faut se mettre à distance de soi. Il faut devenir ce que nous sommes, nous autres, humains : des êtres réflexifs. Des êtres qui se voient agir, qui se savent pensants. C’est en se connaissant que l’on peut être en accord avec soi-même. Pour Socrate, il n’y a pas de vérité absolue. [Absolu veut dire « séparé », mais aussi « qui existe par soi-même », qui n’est pas déterminé par un autre que lui. Causa sui : cause de soi. En ce sens, quand Platon définit le monde des Idées comme séparé du monde sensible, cela veut dire principalement ‘’existant par lui-même’’]. Il n’y a selon Socrate que des vérités en contexte. Des vérités en situation, dira Sartre. Des vérités pour soi, aurait dit Kant. « Je sais que je ne sais pas », dit encore Socrate. Cela veut dire : « Je sais que je ne sais pas, ou que je sais mal, la vérité de l’autre ». Je sais que j’ai du mal à me mettre à la place de l’autre, et de voir la vérité de l’autre. Il n’y a donc pas de vérité absolue, c’est-à-dire auto-fondée. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est parce que les hommes ne sont pas interchangeables qu’il en est ainsi. Ma tâche, c’est de ne pas me mentir à moi-même. C’est d’être authentique (mais sachons-le : l’authenticité est un obstacle au pouvoir et à l’argent]. La naissance d’un monde commun réside justement dans le sentiment de la limite de ma connaissance. C’est dans la mesure où je ne connais que le monde qui m’apparait, tel qu’il m’apparait, à moi tel que je suis, avec mes limites, que je sais qu’il n’y a pas de vérité absolue. En même temps, je sais que mon opinion (si elle est sincère, vraiment vécue, et non une duplication de celle du groupe) n’est pas une illusion, qu’elle n’est pas fausse parce qu’elle est subjective. Je sais que ma subjectivité n’implique pas une fausseté, à condition de m’engager dans un travail dialogique, y compris avec moi-même. La sophistique est ainsi, non pas annihilée, mais dépassée. Elle est surmontée : c’est l’Aufhebung de Hegel.

Il y a une pluralité de perspectives possibles sur le monde

Les sophistes pensaient en effet que chaque question pouvait donner lieu à au moins deux réponses. Socrate pense qu’au-delà des jeux du discours, c’est la pluralité des perspectives sur le monde qui apparait à l’issue de la dialectique, c’est-à-dire du dialogue. Au-delà de la possibilité logique de deux réponses différentes, c’est une prise de distance que permet la dialectique, qui laisse apparaitre que chaque réponse renvoie à un éclairage différent, à condition qu’il soit authentique.

Socrate n’est pas si radicalement éloigné de ce qui sera, bien plus tard, la position de Nietzsche que l’on pourrait le penser au regard de la détestation nietzschéenne de Socrate. Socrate partage avec Nietzsche la même distance critique par rapport à l’idée d’un Moi-sujet homogène. La structure dialogique de la vérité, et par là même de la vertu, car c’est vertu que de chercher la vérité, et il n’est de vertu que la vérité. Cette structure dialogique vient de la nature même de l’homme : nous nous parlons à nous-mêmes. Tout le temps. Nous sommes déjà, avant même de converser avec autrui, « deux en un ». Nous sommes des êtres réfléchissants. Nous ne pouvons avoir des amis que si nous sommes d’abord en accord avec nous-mêmes. Sans autrui, je m’épuiserais dans le dialogue avec moi-même, justement parce que je suis « deux en un ». C’est grâce à autrui que je redeviens un car mes différences internes sont moins importantes que les différences externes, celles qui existent entre moi et les autres.

Socrate n’est pas si radicalement éloigné de ce qui sera, bien plus tard, la position de Nietzsche que l’on pourrait le penser au regard de la détestation nietzschéenne de Socrate. Socrate partage avec Nietzsche la même distance critique par rapport à l’idée d’un Moi-sujet homogène. La structure dialogique de la vérité, et par là même de la vertu, car c’est vertu que de chercher la vérité, et il n’est de vertu que la vérité. Cette structure dialogique vient de la nature même de l’homme : nous nous parlons à nous-mêmes. Tout le temps. Nous sommes déjà, avant même de converser avec autrui, « deux en un ». Nous sommes des êtres réfléchissants. Nous ne pouvons avoir des amis que si nous sommes d’abord en accord avec nous-mêmes. Sans autrui, je m’épuiserais dans le dialogue avec moi-même, justement parce que je suis « deux en un ». C’est grâce à autrui que je redeviens un car mes différences internes sont moins importantes que les différences externes, celles qui existent entre moi et les autres.

Quand je suis un, je suis seul. Je suis alors l’homme étonné. L’étonnement devant « ce qui est » est une passion – au sens de Spinoza, c’est-à-dire l’idée d’une disproportion, d’une chose inadéquate, d’un écart entre l’esprit et « ce qui est ». Elle ne concerne aucune chose précise (c’est son point commun avec l’angoisse), aucune chose précise comme « étant », pour parler comme Heidegger. C’est un étonnement devant les questions ultimes : l’Etre, la Vie, la Mort. Quand Socrate dit : « Je sais que je ne sais rien », cela concerne les points de vue d’autrui, comme nous l’avons vu, mais aussi la réponse à ces questions ultimes, ou encore primordiales, puisque « l’origine, c’est le but », comme le dit Karl Kraus. En se posant les questions ultimes, l’homme commence par le silence étonné, et termine par le silence, car il n’y a pas de réponse aux questions ultimes. C’est pourquoi Kant leur donnait comme domaine la métaphysique, le lieu des choses indécidables, le lieu des décisions purement arbitraires. En d’autres termes, la métaphysique, c’est tout ce qui existe mais échappe à la connaissance, ne se résout pas par la raison, pas plus du reste que par la déraison. D’où la remarque de Kant comme quoi la raison ne peut rien dire sur le pourquoi du monde, de l’âme, de Dieu. Le monde est injustifiable (Jean Nabert). Il n’y a « pas de pourquoi » (Primo Levi). Dans ces domaines, ceux de la métaphysique, c’est-à-dire de l’indécidable, le fait de développer une opinion n’a pas pour inconvénient majeur de contredire la vérité, mais plutôt de faire croire qu’il y a un savoir possible, de faire croire qu’il y a une vérité à laquelle on peut accéder.

La conséquence du silence qui suit l’étonnement, étonnement devant les questions ultimes, sans réponse, cette conséquence, c’est que le philosophe se met lui-même à l’écart de la cité, de la polis. L’écart, la distance permet de dire les choses. Car c’est bien par la parole que l’homme est un animal politique (zoon politikon). Aux questions ultimes, le philosophe ne peut avoir comme réponse que l’absence de parole, le silence, remarque Hannah Arendt. Quant au sens commun, il est nécessaire pratiquement, dans la vie sociale, mais le philosophe indiquera toujours ce que celui-ci présente de fausseté ou de non-sens. Le sens commun aide à vivre, il n’aide pas à comprendre la vie [on peut estimer qu’il convient de vivre avant de comprendre la vie, mais c’est une autre question]. Le philosophe montre en quoi le sens commun est signe du temps, de l’esprit du temps (Zeitgeist), éclairage sur l’époque, témoin de l’époque, dévoilement des présupposés. L’étonnement met le philosophe en écart avec l’évidence, avec le mode d’apparaitre des choses. Ce qui parait « aller de soi » ne va jamais de soi pour le philosophe. La méthode du philosophe consiste, non pas à s’isoler hautainement de la cité (Platon n’a cessé de vouloir jouer un rôle politique, signe qu’il ne se considérait pas « au-dessus » de la mêlée), certainement pas à prétendre posséder une vérité supérieure, ou la vérité de toutes les vérités, mais à savoir dialoguer avec lui-même, en tant que c’est la forme de dialogue la plus difficile, mais aussi la plus exigeante.

Par l’invention de l’Idée, Platon veut conjurer à la fois la pluralité des opinions dans la cité, avec ce qu’elle a de dissolvant, et la dualité qui concerne chacun d’entre nous comme être pensant. Seul le dialogue, avec soi-même et avec les autres, donne accès à une certaine souveraineté de soi. Le règne de l’âme sur le corps trouve sa correspondance dans le fait que le sensible n’est que le monde d’apparaitre de l’Idée. Le seul moyen d’éviter la tyrannie politique est que l’homme sache se gouverner lui-même. Il doit être le propre maitre de lui-même pour que le roi-philosophe n’ait pas besoin d’établir sa tyrannie. L’auto-gouvernement de soi évite les excès du gouvernement de soi par autrui.

Bibliographie:

Bruno Michel, « Abélard face à Boèce. Entre nominalisme et réalisme. Une réponse singulière au questionnaire de Porphyre », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen-Age, Vrin, 2011-1.

Christian Wenin, « La signification des universaux chez Abélard », Revue philosophique de Louvain, 47, 1982.

Hourya Benis Sinaceur, « Nominalisme ancien, nominalisme moderne », 2010, HAL, archives-ouvertes.fr.

Bruno Lenglet, « Les universaux. Métaphysique contemporaine », 2016, HAL, archives-ouvertes.fr.

Hannah Arendt, « le problème de l’action et de la pensée après la Révolution française », in Les Cahiers du GRIF, Françoise Collin ed., n°33, 1986.

Alain de Libera, La querelle des universaux, Seuil, 1996.

Frédéric Nef, « Platon et la métaphysique actuelle », Études platoniciennes, 9 | 2012, 13-46.

00:59 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, universaux, platon, aristote, grèce antique, hellénisme, humanités greco-latines, huménités classiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

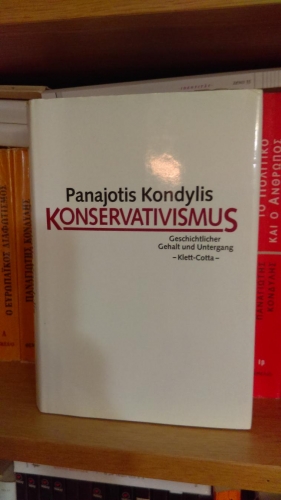

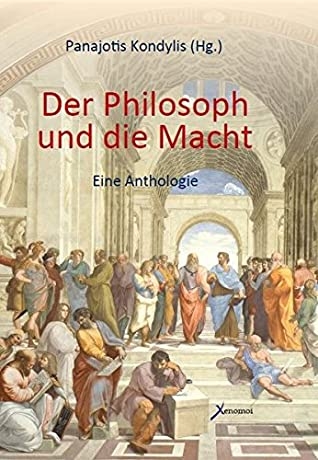

Kondylis on Conservatism with Notes on Conservative Revolution

Kondylis on Conservatism with Notes on Conservative Revolution

Fergus Cullen

Ex: https://ferguscullen.blogspot.com

Notes on Panagiotis Kondylis, “Conservatism as a Historical Phenomenon.” This is to my knowledge the only substantial excerpt from Kondylis’ Konservativismus (Stuttgart, 1986) available in English. The translation is by “C.F.” from “Ὁ συντηρητισμὸς ὡς ἱστορικὸ φαινόμενο,” Λεβιάθαν, 15 (1994), pp. 51–67, and remains unpublished, but discoverable in PDF format online. Page references below are to that PDF. I have altered the translation very slightly in some places.

Kondylis aims to understand conservatism not as a “historical” or “anthropological constant,” but as a “concrete historical phenomenon” bound to, and thus coterminous with, a time and a place (pp. 1–2). But even such historicist scholarship often takes too narrow a view, according to which conservatism is a reaction against, and thus “derivative” of, the Revolution, or, at best, against Enlightenment rationalism (pp. 2–3).

Kondylis disputes the conception, often a conservative self-conception, of conservatism as an expression of the “natural […] psychological-anthropological predisposition” of “conservative man” to be “peace-loving and conciliatory” (pp. 5–6). On the contrary, conservatism and “activism” are perfectly compatible, as the “feudal right of resistance and ‘tyrannicide,’ the uprising and rebellion of aristocrats against the throne” shows (pp. 7–8). This is a point against the claim by Klemperer and others that the activism of Conservative Revolutionists is fundamentally unconservative.

“[L]ove and cultivation of tradition” as a “legitimation” of noble privileges is an expression of those nobles’ will to self-preservation and “sense of superiority.” Kondylis posits such a universal will, in place of a conservative disposition at war with a revolutionary “urge to overthrow” (at least as concerns the history of ideas: pp. 8–9).

Kondylis also disputes the self-conception (“idealised image”) of the conservative as uncritically traditionalist and sceptical of “intellectual constructions,” based upon “the erroneous impression that pre-revolutionary societas civilis did not know of ideas and ideologies, both as systematic intellectual constructions and as weapons” (pp. 9–10). Mediaeval “theological” systems are the equals of modern ideologies in “argumentative refinement,” “systematic multilateralism” and “pretension to universal” (or “catholic”) “validity” (p. 10). Conservatism consists in the “reformulation” of the “legitimising ideology of societas civilis” into an “answer” to the Enlightenment and Revolution (pp. 10–1).

Modernity, for Kondylis, comes about, in part through “lively ideological activity,” not as a result of the “anthropological constitution” of certain persons (intellectual disposition), but as an expression of their basic will to self-preservation, which, given their “lack of weighty social power had to be counterbalanced by their pre-eminence on the intellectual front”; and so conservatives responded in kind (polemic, theory, etc.). The partisans of modernity (“foes of the social dominance of the hereditary aristocracy”) made the first crucial step into political discourse in the modern sense, and were thus “much more intensively reflexive,” just as conservatism is generally purported to be (pp. 11–2).

This, “the importance of theory among the foe’s weaponry,” is also the origin of conservatism’s “purely polemical abhorrence” for intellectuality (p. 12). Not only should conservatism’s professed anti-intellectualism be taken as suspect; but in certain intriguing cases, it should be understood as a sort of demonstration of a theoretical understanding of theory’s (intellectuality’s) role in “Progress” (“Decline”). As Kondylis says: “only theoretically could the idealised description of a ‘healthy’ and ‘organic’ society be made which is not created by abstract theories, nor does it need them” (p. 13).

This “vacillation and indecisiveness” of conservatism re. intellectuality, “Reason,” etc. (i.e. this apparent performative—if not contradiction then—tension, ambiguity), mirrors the tension in the intense ratiocination by Mediaeval theology to show the limits of man’s reason, or by Enlightenment sentimentalism or modern Lebensphilosophie to set instinct above intellect (p. 13). This “indecisiveness” (a telling word, when one recalls Kondylis’ contributions to décisionnisme) and the accompanying unsystematicity and proliferous variety of conservative thought is “natural” to “all the great political—and not only political—ideologies” (pp. 13–4; see part 2 here).

“[C]ommonplaces of conservative self-understanding and self-presentation have crept […] into the scientific discussion,” such as “the coquettish enmity of conservatives towards theory.” The prioritization of the “concrete” over the “abstract” is itself, or relies upon, an abstraction (p. 15).

“[C]ommonplaces of conservative self-understanding and self-presentation have crept […] into the scientific discussion,” such as “the coquettish enmity of conservatives towards theory.” The prioritization of the “concrete” over the “abstract” is itself, or relies upon, an abstraction (p. 15).

Kondylis dichotomizes “conservative” and “revolutionary” politics (p. 17).

“Prudent and sagacious adaptation to circumstances and conditions, of which conservatives are so proud, is carried out as a rule under the foe’s pressure”; the foe “pushes conservatives to adopt a defensive or good-natured and easy-going stance”; “conservatives discover their sympathy for ‘true’ progress, and […] talk of the dynamic organic development […] of society and of history” (p. 18). Conservatives are compelled to make certain concessions to modernity. To anticipate my own arguments a bit: revolutionary conservatism is a concession, but, loosely speaking, to the form and not the content of modernity. That is, the conservative revolutionary accepts, must accept, industrialisation, the dissolution of “organic society,” the instrumentalisation of man, secular discourse as the space of (even religious) political discourse, “mediatisation,” mass communication, etc., and wishes to put these at the service of “conservative,” “rightist” principles: that is, abstractions from the concrete expressions that gave birth to conservatism.

Sometimes conservative principles are, or seem to be, expressed concretely without conservative effort, or as a result of “the foe’s” effort, who, “by struggling for the consolidation of his own domination, cares for, or is concerned with, compliance with law, with hierarchy and with property (legally or in actual reality safeguarded and protected)—of course, with different signs and with different content” (p. 20). A liberal or democratic, bourgeois or proletarian “conservatism” can form on this basis, opposed, it would seem as a general rule, by conservative revolution (the bifurcation of C.R. and “mere conservatism”).

Both conservatives and revolutionaries posit “natural” laws or a “natural” condition of man; but both struggle to answer, in the conservative case, the apparently natural development of unnatural conditions (Revolution, “Progress,” “Decline”), or, in the revolutionary case, the apparent primordiality of unnatural conditions (inequality, exploitation, etc.: p. 21). We might add that the revolutionary also struggles to answer how, as suggested in the previous paragraph, his own efforts seem to not only lead to such conditions but instantiate, express concretely, his enemy’s, the conservative’s, principles. Here we approach theodicy.

On Kondylis’ model, conservatism is the ideological expression of noble privilege and of “the resistance of societas civilis against its own decomposition”: against the rise of the bourgeoisie, Enlightenment rationalism, democratisation, etc., apparently ending with “the sidelining of the primacy of agriculture by the primacy of industry”; thereafter “there can be talk of conservatism only metaphorically or with polemical-apologetic intent” (pp. 22–3). Schema: conservatism — liberalism — socialism, in which each overcomes the prior term to culminate in a questionable postmodernity in which “every [concept] passes over into, or merges with, another, and none of them are precise,” indicating “that the end of that historical epoch, from whose social-political and intellectual life they partially or wholly drew their content, is, in part, near and approaching, and has, in part, already come” (p. 23).

The reason to posit a conservative-revolutionary current within this categorially confused, and thus not yet quite navigable, postmodernity is that something, a new (proto-) category, does emerge out of and in tandem with the first warning tremors postmodernity (industrialisation and mass democracy: the late nineteenth and early twentieth century, with the Great War as the first in a series of watersheds). To wit, a conscious or subconscious radicalisation and abstraction of conservative principles, at whose service certain aspects of late modernity are put (see above).

00:47 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : panajotis kondylis, conservatisme, révolution conservatrice, allemagne, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

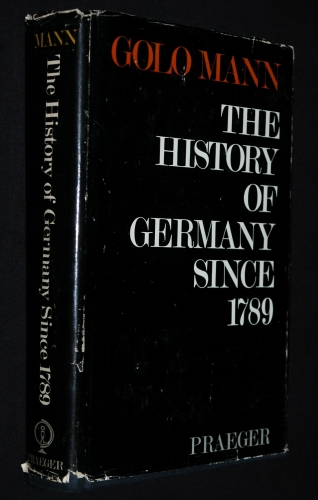

Golo Mann on the Conservative Revolution in Germany

Golo Mann on the Conservative Revolution in Germany

Fergus Cullen

Ex: https://ferguscullen.blogspot.com

Golo Mann’s discussion of the Conservative Revolution in The History of Germany since 1789 (Penguin, 1985) begins with Oswald Spengler, whose positions (anti-Hohenzollern, socialist, anti-progressive, militarist…), mark the beginning of a novel movement, “overthrowing conventional ways of thinking in politics.” For Mann, the C.R. is “confused,” a “strange combination of words,” and yet somehow, perfectly simple: Conservative Revolutionists “rejected not certain aspects of the Republic but the whole of it, and the whole present; they […] wanted to ask completely new questions and offer completely new ideas” (p. 620).

Their temperament was unsuited to parliamentarism or the new international order, though suited to poetry and the formation of groupuscules (pp. 620–1). Mann provides a perfect, lapidary, aphoristic précis of “the conservative-revolutionary attitude” (Mohler): “They wanted a new Reich without party squabbles, a Reich of the young and of masculine virtues, a great, proud gathering around a camp-fire instead of the capital Berlin. They expected much more from the modern state than it can give them at the best of times” (p. 621). Here we have their anti-parliamentarism, the spirit of the Freikorps (“the Ideas of 1914”), the bündisch spirit. And of course “the best of times,” measured by “quality of life,” which strikes them as the coming of the Last Man: see Leo Strauss on “German Nihilism” Interpretation, 26.3 (spring, 1999), specifically p. 360.

I believe that a thorough investigation, from the perspective either of the histoire des sensibilités or des mentalités, or of the history of ideas, can reveal, and indeed all but has revealed, a conservative-revolutionary essence that is anything but “confused”; but Mann specifies the nature of this “confusion,” at the level of sensibilité, through the case of Ernst Jünger: “We cannot know, and he probably did not know himself, what he wanted, what he feared with compassionate sensitivity and what he only pretended to want. The doubts which tortured his fine mind he hid behind the mask of the inflexible writer-officer who gives his readers orders” (p. 621).

Mann’s is a peculiar though understandable position: Klemens von Klemperer misrepresents him as sceptical of C.R.’s validity as historical category (Klemperer, Central European History, 30.3 [1997], p. 458); but it is rather that, for Mann, the sensibilités and mentalités of a clearly definable current strike him as confused: “one’s head reels in dealing with it” (p. 622). Mann does not quite succeed in making a case for confusion, so to speak. He asserts “an unusual confusion of aims”; the reader is to understand that their “hyper-modern view” and classical “absence of emotion,” “hardness and brittleness” are at odds with their romantic, neo-mediaevalist idealisation of the Hohenstaufen, etc. (ibid.). I repeat my formula in return: conservative revolution is an abstraction and radicalisation of conservative principles necessitated by the completion of (“early”) modernity with industrialisation and democratisation, and the arrival of (“proto-”) postmodernity. (See my previous notes on Stefan Breuer and Panagiotis Kondylis.)

Mann says that for the Conservative Revolutionists, “ideas, of which there was an abundance in Germany, were less important than character, activity and life” (ibid.). Two elements. First, as Kondylis describes, with the intensification of modernity, ideas, ideology, discourse, reason, etc., in the contemporary understanding of these terms, become the more and more the medium of politics. This is perhaps a characteristic of “the best of times”: a shift away from force and towards at least the appearance of reason. Second, in revolting against these “best” of times, Conservative Revolutionists at least make an appearance of disdaining ideas, ideology, discourse, reason, etc.; but again, as Kondylis describes, this was a “purely polemical abhorrence”; “only theoretically could the idealised description of a ‘healthy’ and ‘organic’ society be made which is not created by abstract theories, nor does it need them.”

Finally, Mann describes succinctly and helpfully how party politicians like von Papen tried to “woo” these troublesome young anti-parliamentarians, and how, with economic crisis and the failure of the party system, alliance between Conservative Revolutionists and the “average Conservative” was “much talked about”; but how ultimately “[i]t was absorbed and ruined by the real, anything but ‘conservative,’ revolution which now began in earnest” (p. 623)—National Socialism, that is. Mann does not elaborate on this “absorption”; but two camps emerge in the literature. For the professed Conservative Revolutionists Rauschning and Mohler, C.R. and N.S. are quite distinct, even if there were moments of collaboration, and ultimately defection. For Leo Strauss, whose own relationship to the movement is ambiguous, both C.R. and N.S. are expressions of an underlying current of “German nihilism.”

Postscript. On Nietzsche: “Balanced essays were replaced by aphorisms, thrown out like orders” (p. 397). Compare this to his characterisation of Jünger (“orders”). Mann does not deal with Nietzsche as proto-Conservative Revolutionary. He dispenses with C.R. as Nietzscheanism with a disparaging tacit allusion to Baeumler (p. 402). But his choice of the same word in these instances implies the continuity. Part of that continuity is Nietzsche’s and the latter right-Nietzscheans’ rejection of discourse: a meta-discourse about, and sceptical of the use of, discourse.

00:39 Publié dans Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : golo mann, révolution conservatrice, allemagne, république de weimar, années 20, années30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

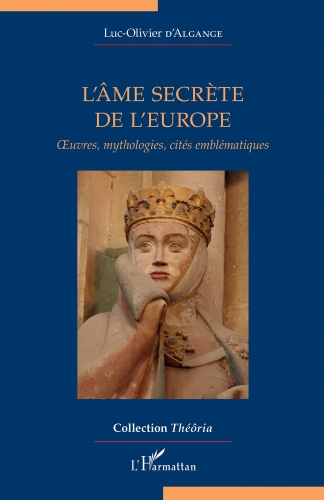

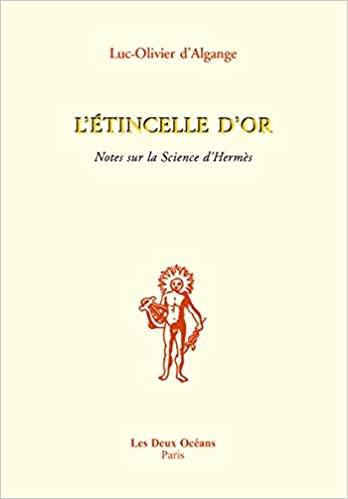

Luc-Olivier d'Algange ou l'Europe secrète

Luc-Olivier d'Algange ou l'Europe secrète

par Christopher Gérard

Ex: http://archaion.hautetfort.com

Lecteur de Balzac, disciple du gnostique Raymond Abellio et du mystique monarchiste Henry Montaigu, Luc-Olivier d’Algange poursuit depuis des décennies une quête exigeante, nourrie d’immenses lectures, de Platon à Nietzsche, et dont l’objectif est toujours de « sauvegarder en soi, contre les ricaneurs, le sens de la tragédie et de la joie ».

Même s’il en appelle parfois au Christ, un Christ solaire et victorieux à des années lumières du dolorisme ecclésiastique, Luc-Olivier d’Algange se révèle Hellène, adepte d’une pensée de type orphique.

Contre-moderne résolu, allergique aux « voies ferrées » de l’infralittérature officielle, il résiste à toutes les formes d’hébétude et d’anesthésie, à la massification globale comme aux formes nouvelles ( ?) d’obscurantisme.

Contre-moderne résolu, allergique aux « voies ferrées » de l’infralittérature officielle, il résiste à toutes les formes d’hébétude et d’anesthésie, à la massification globale comme aux formes nouvelles ( ?) d’obscurantisme.

Il y a chez lui du paladin de l’ancienne France royale et du mystique de l’Allemagne secrète. Par son travail de recherche et d’approfondissement effectué dans la solitude et dans l’indifférence aux modes, l’homme prépare un « dé-confinement » esthétique et spirituel, une sortie de la Caverne ainsi qu’un recours à l’essentielle leçon des Grecs, nos Pères : faire de l’homme « la mesure de toute chose » pour citer le Protagoras de Platon. Il s’agit bien de faire contrepoids aux langueurs du déclin : « L’exil intérieur est source de folles sagesses dont aucune ne se soumet à la tristesse ».

C’est dire s’il faut applaudir la réédition revue et augmentée de quatre de ses livres dans la belle collection Théôria que dirige Pierre-Marie Sigaud chez L’Harmattan, et qui a pris la suite de la regrettée collection Delphica des éditions L’Âge d’Homme. Il s’y retrouve en bonne compagnie aux côtés de Françoise Bonardel, de Jean Borella ou de Frithjof Schuon. L’ombre de Venise, le salut aux mânes de Dominique de Roux, les relectures de Dante et d’Hölderlin, l’alchimie et Henry Corbin peuplent des pages marquées au sceau de l’exigence.

Luc-Olivier d’Algange ou le Bon Européen, celui « qui ne se soumet point au temps » !

Christopher Gérard.

Luc-Olivier d’Algange, L’Âme secrète de l’Europe, L’Harmattan, 368 pages, 38€

Extrait d'un entretien paru en 2007

Christopher Gérard : Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre parcours spirituel et littéraire ? Les grandes lectures qui vous ont marqué à jamais, les grandes rencontres ?

Le regard rétrospectif est souvent trompeur, les grandes étapes que nous croyons distinguer dans notre cheminement témoignent bien mieux de ce que nous sommes au moment où nous parlons que du chemin parcouru. Nous confondons, souvent de bonne foi, les auteurs qui nous ont véritablement influencés avec ceux qui nous apparurent comme des confirmations d’une pensée déjà éprouvée. De même que l’histoire est écrite par les vainqueurs, le moment présent détient le secret de ce que nous pensons de notre passé. Or, de mon propre passé, je ne trouve à dire que du bien, mais un bien indéfinissable, polyphonique, versicolore, chatoyant. Je ne puis m’empêcher de voir dans le passé personnel ou hérité un faisceau de circonstances heureuses, de coups de chance, de bonheurs inexplicables, de dons inespérés, quand bien même rien ne m’inclina jamais à me dissimuler à moi-même le caractère désastreux de la situation d’ensemble, dans une France triplement, ou quadruplement vaincue, dont l’hébétude s’est changée peu à peu en un conformisme assez hargneux, voire inquisitorial, au point de faire de tout auteur, une figure assez crédible d’accusé. Dans le domaine littéraire, de nos jours, le rôle de procureur ne le cède, et rarement encore, qu’à celui de l’avocat. Il me semble, au contraire, que les œuvres, par les joies qu’elles nous donnent, par l’énergie nerveuse qu’elles nous communiquent, par les sollicitations sensibles et intellectuelles qu’elle prodiguent, appartiennent aux bienfaits de l’existence, quand bien même elles contredisent à nos convictions ou à nos croyances.

Ma première grande lecture, fut celle, vers l’âge de dix ans, de Balzac. Expérience prodigieuse : l’impression que le Saint-Esprit lui-même était descendu sur terre pour connaître l’humanité ! Je vous livre mon sentiment d’alors dans toute sa naïveté… Il n’en demeure pas moins que ma lecture de René Guénon, de Raymond Abellio ou de Henry Corbin est issue, pour ainsi dire de ma lecture du Louis Lambert de Balzac. Loin de moi d’exclure l’hypothèse que ma curiosité pour la Chine et le Tibet, ma lecture des taoïstes et de Milarepa n’eût été influencée, depuis l’enfance, par les albums de Hergé. Mon père eut l’excellente idée de me faire lire Voltaire et Barbey d’Aurevilly, sans me dire exactement s’il fallait préférer l’un ou l’autre. J’eus ensuite la chance d’avoir pour professeur en classe en cinquième, Jacques Delort, auteur d’un beau livre sur la poésie et le sacré, qui nous fit découvrir, entre autres, Rimbaud, Mallarmé, Stefan George, Saint-John Perse, André Breton et René Daumal. J’étais armé. Mes promenades du côté du Quartier Latin et de Saint-Germain, du temps où les librairies et les salles de cinéma n’avaient pas encore cédé la place aux marchands de ticheurtes et de bouffe, me permirent de parfaire une culture improvisée, je ne dirais pas d’autodidacte, mais d’amateur ou de promeneur. Quelques expériences dionysiaques me portèrent à m’intéresser à Mircea Eliade, Julius Evola et Ernst Jünger. Enfin, je devins un lecteur éperdu des romantiques allemands et anglais dont les œuvres me semblaient non seulement une admirable révolte contre la platitude imposée, mais comme l’approche d’une connaissance de l’âme humaine et de l’âme du monde. Novalis, Jean-Paul Richter, Arnim, Brentano, Chamisso, Eichendorff, Hoffmann, Schlegel, ces noms évoquent une pensée déliée, heureuse, légère où la raison et les mystères s’épousent plus qu’il ne se heurtent, où l’on pouvait croire encore en une civilisation, c’est à dire en une civilité romane, placée sous le signe des Fidèles d’Amour. Si l’on connaît mieux un écrivain en lisant ses livres qu’en dînant avec lui, au contraire du préjugé journalistique et de la psychologie de bazar, deux rencontres demeurent marquantes pour moi, celle de Raymond Abellio, attentif et généreux, et celle de Henry Montaigu, chevalier de l’Idée Royale « quêteur de Graal et chercheur de noise ».

Ma première grande lecture, fut celle, vers l’âge de dix ans, de Balzac. Expérience prodigieuse : l’impression que le Saint-Esprit lui-même était descendu sur terre pour connaître l’humanité ! Je vous livre mon sentiment d’alors dans toute sa naïveté… Il n’en demeure pas moins que ma lecture de René Guénon, de Raymond Abellio ou de Henry Corbin est issue, pour ainsi dire de ma lecture du Louis Lambert de Balzac. Loin de moi d’exclure l’hypothèse que ma curiosité pour la Chine et le Tibet, ma lecture des taoïstes et de Milarepa n’eût été influencée, depuis l’enfance, par les albums de Hergé. Mon père eut l’excellente idée de me faire lire Voltaire et Barbey d’Aurevilly, sans me dire exactement s’il fallait préférer l’un ou l’autre. J’eus ensuite la chance d’avoir pour professeur en classe en cinquième, Jacques Delort, auteur d’un beau livre sur la poésie et le sacré, qui nous fit découvrir, entre autres, Rimbaud, Mallarmé, Stefan George, Saint-John Perse, André Breton et René Daumal. J’étais armé. Mes promenades du côté du Quartier Latin et de Saint-Germain, du temps où les librairies et les salles de cinéma n’avaient pas encore cédé la place aux marchands de ticheurtes et de bouffe, me permirent de parfaire une culture improvisée, je ne dirais pas d’autodidacte, mais d’amateur ou de promeneur. Quelques expériences dionysiaques me portèrent à m’intéresser à Mircea Eliade, Julius Evola et Ernst Jünger. Enfin, je devins un lecteur éperdu des romantiques allemands et anglais dont les œuvres me semblaient non seulement une admirable révolte contre la platitude imposée, mais comme l’approche d’une connaissance de l’âme humaine et de l’âme du monde. Novalis, Jean-Paul Richter, Arnim, Brentano, Chamisso, Eichendorff, Hoffmann, Schlegel, ces noms évoquent une pensée déliée, heureuse, légère où la raison et les mystères s’épousent plus qu’il ne se heurtent, où l’on pouvait croire encore en une civilisation, c’est à dire en une civilité romane, placée sous le signe des Fidèles d’Amour. Si l’on connaît mieux un écrivain en lisant ses livres qu’en dînant avec lui, au contraire du préjugé journalistique et de la psychologie de bazar, deux rencontres demeurent marquantes pour moi, celle de Raymond Abellio, attentif et généreux, et celle de Henry Montaigu, chevalier de l’Idée Royale « quêteur de Graal et chercheur de noise ».

Depuis trente ans, vous écrivez sans relâche, imperturbable. Pouvez-vous évoquer en quelques mots votre conception du travail de l’écrivain, par exemple en partant de deux citations de L’Ombre de Venise (« Les œuvres ne valent qu’opératoires, je veux dire en tant qu’instrument de connaissance. Toute poésie est gnose » et « faisons du mot saveur un mot-clef ») ?

Ces trente ans que vous évoquez me donnent un vague sentiment d’effroi. J’ai toujours l’impression d’écrire pour la première fois et dans la plus grande improvisation. L’art d’écrire m’évoque la navigation. Nous prenons le large sur une embarcation plus ou moins frêle, avec une vague idée de retour, et sommes ensuite livrés à toutes sortes de chances maritimes ou météorologiques auxquelles nous ne pouvons presque rien. La notion de « travail du texte » me semble incongrue : elle vaut pour ceux qui restent à quai et passent leur temps à ripoliner leur coque. Si les œuvres ne sont pas des instruments de connaissance, si elles ne nous portent pas vers des Hespérides inconnues, vers ces « Jardins de la mer » qu’évoquent les Alchimistes, si nous ne sommes pas tantôt encalminés tantôt jetés dans la bourrasque, à quoi bon ? La saveur est le savoir, le sel de Typhon. La saveur est exactement le « gai savoir » nietzschéen, la sapide sapience qui est le secret de tout art de l’interprétation. L’écrivain est aruspice, il s’inspire des configurations aériennes ; ses signes sont des vols d’oiseaux sur le ciel blanc. La fin de l’interprétation est de prendre les choses pour ce qu’elles sont, des Symboles, autrement dit de magnifiques évidences. Nous écrivons pour que les choses redeviennent ce qu’elles sont, dans toute leur plénitude. Nous témoignons d’une préférence pour ce qui est, nous ne voulons pas d’autre monde que celui-ci, qui est à la fois naturel et surnaturel, en gradations infinies, du plus épais au plus subtil, du plus tellurique au plus archangélique. Nous aimons cette joie qui nous est donnée et nous détestons ce qui voudrait nous en exproprier.

L’Ombre de Venise : quelle en est la genèse ? Et le principal angle d’attaque… Car il s’agit d’un livre de combat, n’est-ce pas ?

L’Ombre de Venise : quelle en est la genèse ? Et le principal angle d’attaque… Car il s’agit d’un livre de combat, n’est-ce pas ?

Toute œuvre est de combat ; c’est exactement ce qui distingue une œuvre d’un travail. La genèse de L’Ombre de Venise fut simplement le dessein de capter un moment de ce dialogue intérieur qui accompagne mes promenades. Je suis, en effet, comme Powys, un écrivain du grand air… Quant au combat, c’est un combat contre l’abrutissement, l’inertie, le ressentiment, un combat contre l’indifférence et l’oubli qui nous menacent à chaque instant. Un combat contre le travail et contre la distraction, un combat pour l’otium. Un combat pour la possibilité d’être dans un corps, une âme et un esprit, autrement dit un combat pour la multiplicité des états de la conscience et de l’être. Tout, dans le monde moderne, semble vouloir nous réduire individuellement et collectivement à un seul état de conscience plus ou moins harassé, hypnotique, triste et morose. Il s’ agit de s’éveiller, de reprendre possession des biens qui nous sont offerts, à commencer, par notre pouvoir d’énonciation de ce beau cosmos miroitant qui nous entoure. La morale procustéenne dispose de mille ruses pour nous affaiblir, j’écris pour en déjouer quelques unes. D’où l’importance de l’œuvre de Nietzsche, qui inspire ces déambulations vénitiennes, exhortations à « l’éternelle vivacité » que nous préférons à la « vie éternelle ».

Vous évoquez à chaque page le réenchantement du monde, et même une ferveur païenne. Qu’entendez-vous par ce paganisme… aux accents souvent taoïstes ?

Il y eut, aux dernières décennies du siècle précédent, un fort courant « philosophique », prônant le « désenchantement du monde ». Ces philosophes associaient l’enchantement à la barbarie, l’un d’eux n’hésitant pas à écrire, je cite : « Critiquer la technique au nom de la poésie de la nature est une barbarie » ! On voit bien ce qu’un philosophe héritier des Lumières peut trouver à redire aux enchantements. Mais ces ensorcellements obscurs, cette défaite de la Raison, cette capitulation de l’entendement devant des puissances ténébreuses me semblent bien plus, désormais, le fait de la Technique que d’une « poésie de la nature ». Autrement dit : la conscience humaine, avec ses vertus classiques, ou pour ainsi dire « humanistes », est aujourd’hui bien plus directement menacée par l’hubris technologique, avec ses folies génétiques et ses réalités virtuelles, que par les héritiers de Jacob Böhme ou de Novalis.

L’idée que l’enchantement et l’entendement humain soient exclusifs l’un de l’autre est des plus étranges. Ces dieux et ces mythologies chasseresses dans les jardins royaux, les Contes de Perrault, et, plus proche de nous Jean Cocteau, dans ses œuvres littéraires et cinématographiques, témoignent de l’alliance heureuse entre l’esprit décanté, usant des pouvoirs de la raison et l’enchantement immémorial. Toute pensée naît, pour reprendre l’expression de René Char, d’un « retour amont ». Aux antipodes des philosophes du désenchantement, nous trouvons donc les taoïstes, épris de ces « randonnées célestes » propices aux belles lucidités : « Après la perte du Tao, écrit Lao-Tzeu, vint la vertu. Après la perte de la vertu, vinrent les bons sentiments. Après la perte des bons sentiments vint la justice. Après la perte de la justice restèrent les rites ». Ainsi nous est donné à comprendre, pour nous en garder, le triomphe des écorces mortes : le fondamentalisme moderne et la modernité fondamentaliste qui se partagent le monde.

L’idée que l’enchantement et l’entendement humain soient exclusifs l’un de l’autre est des plus étranges. Ces dieux et ces mythologies chasseresses dans les jardins royaux, les Contes de Perrault, et, plus proche de nous Jean Cocteau, dans ses œuvres littéraires et cinématographiques, témoignent de l’alliance heureuse entre l’esprit décanté, usant des pouvoirs de la raison et l’enchantement immémorial. Toute pensée naît, pour reprendre l’expression de René Char, d’un « retour amont ». Aux antipodes des philosophes du désenchantement, nous trouvons donc les taoïstes, épris de ces « randonnées célestes » propices aux belles lucidités : « Après la perte du Tao, écrit Lao-Tzeu, vint la vertu. Après la perte de la vertu, vinrent les bons sentiments. Après la perte des bons sentiments vint la justice. Après la perte de la justice restèrent les rites ». Ainsi nous est donné à comprendre, pour nous en garder, le triomphe des écorces mortes : le fondamentalisme moderne et la modernité fondamentaliste qui se partagent le monde.

L’enchantement, loin d’être le signe d’une dépossession ou d’une régression est le signe d’une recouvrance. C’est au moment où nous nous approchons du sens que le monde s’irise et s’enchante. Nous désirons un monde clair, et le mot lui-même renvoie d’abord au son, avant de dire la lumière ou la raison. C’est d’un chant que naît la clarté, comme le disent les poèmes d’Hölderlin. Un monde désenchanté est un monde obscurantiste, « qui ne rime plus à rien », un monde sans voix, ou dont les voix sont couvertes par « le vacarme silencieux comme la mort ».

Entretien complet :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2007/06/04/rencont...

00:13 Publié dans Entretiens, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, entretien, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook