Luc-Olivier d'Algange:

Le Soleil d’Outre-temps

Variation sur la puissance et le pouvoir

« Est deus in nobis, agitante calescimus illo »

Ovide

« Que je sois - la balle d'or lancée dans le soleil levant. Que je sois - le pendule qui revient au point mort chercher la verticale du soleil »

Stanislas Rodanski.

Confondre la puissance et le pouvoir nous expose à maintes erreurs et déroutes. Il n'est rien, quoiqu'en veuillent les moralisateurs, de plus profondément ancré dans le cœur de l'homme que le goût de la puissance, et son malheur est de croire qu'elle lui sera donnée, ou rendue, comme un bien immémorial dont il fut spolié, par l'exercice du pouvoir. Il échange ainsi la présence réelle contre la représentation (tout pouvoir étant toujours de représentation), le feu contre la cendre, la souveraineté du possible contre la servitude d'une condition asservie à d'autres conditions.

La puissance en acte est gaité, et confiance; le pouvoir, lui, sauf au moment de la conquête du pouvoir, lequel n'est alors encore qu'en puissance, est morose et méfiant. Le plus petit pouvoir, celui du guichetier qui nous fait attendre indûment, comme le plus grand, celui du chef d'Etat, subordonne le pouvoir qu'il exerce, ou qu'il croit exercer, sur nous, précisément au guichet ou à l'Etat, - qui n'est rien d'autre qu'un immense guichet. L'idéologie démocratique, loin de nous avoir délivrés du pouvoir, l'a multiplié, accentué, rendu plus sinistre et plus obstiné, jusque dans la sphère privée.

La disparition des hiérarchies traditionnelle fait, certes, de chaque individu un « pouvoir » susceptible de mesurer sa force avec ses voisins et ses proches, mais seulement dans la mesure où ce pouvoir le prive, lui et les siens, de toute promesse de puissance. Cette idéologie, vaguement psychologisante, au service d'une « individualité » dépersonnalisée, se fondant, par surcroît, sur ce qu'il y a de plus vil en nous, la rivalité mesquine et la jalousie, convient au mieux au système de contrôle dont la fonction est de réduire notre entendement aux fonctions « utiles », celles qui « rapportent », au détriment du poïen, et de la puissance.

L'homme de peu de pouvoir, et que ce pouvoir déjà embarrasse et humilie, en viendra ainsi, dans le piège qui lui est tendu, à désirer non pas l'écart, le « recours aux forêts », la souveraineté perdue, mais un « plus de pouvoir », croyant ainsi, par ce pouvoir plus grand, qui est en réalité une plus grande servitude, se délivrer du pouvoir plus petit, sans voir qu'il augmente ce dont il souffre en croyant s'en départir. La puissance, lors, s'éloigne de plus en plus, au point de paraître irréelle, alors qu'elle est le cœur même du réel, la vérité fulgurante de tout acte d'être, « l'éclair dans l'Eclair » dont parlait Angélus Silésius.

L'homme de peu de pouvoir, et que ce pouvoir déjà embarrasse et humilie, en viendra ainsi, dans le piège qui lui est tendu, à désirer non pas l'écart, le « recours aux forêts », la souveraineté perdue, mais un « plus de pouvoir », croyant ainsi, par ce pouvoir plus grand, qui est en réalité une plus grande servitude, se délivrer du pouvoir plus petit, sans voir qu'il augmente ce dont il souffre en croyant s'en départir. La puissance, lors, s'éloigne de plus en plus, au point de paraître irréelle, alors qu'elle est le cœur même du réel, la vérité fulgurante de tout acte d'être, « l'éclair dans l'Eclair » dont parlait Angélus Silésius.

Cette puissance lointaine, comme perdue dans quelque brume d'or aux confins de notre conscience et de notre nostalgie, quelle est-elle ? Par quels signes manifeste-t-elle sa présence, de telle sorte que nous la reconnaissions ? Est-il, d'elle en nous, une recouvrance possible ? Lointaine, secrète, entrevue, désirée, pressentie, un chant nous en vient, porté par les ailes de la réminiscence et par le témoignage des œuvres.

Ce qui nous en sépare, mais d'une séparation radicale, est peu de chose, peut-être n'est-ce que la seule conviction, implantée en nous, d'en être séparé ; et que cette séparation, si désolante qu'elle soit dans le cours des jours, n'en est pas moins un « bien moral » ? Or, lorsqu’intervient, comme l'instrument du pouvoir, l'armée des moralisateurs, ceux-ci nous disent aussi, sans le vouloir, que le pouvoir qu'ils étayent est fragile et que, sans notre consentement niais, il ne tiendrait guère. Le pouvoir qui moralise est vincible, voici déjà une bonne nouvelle ! La puissance peut nous être rendue; et la preuve en est qu'en certaines circonstances de la vie, elle l'est, pour quelques-uns, ne fût-ce que dans l'entrevision ou l'instant enchanté sans lesquels nous ne saurions même concevoir la différence entre le pouvoir et la puissance.

Contre le pouvoir qui nous avilit, que nous le subissions ou que nous l'exercions, les deux occurrences étant parfaitement interchangeables, des alliés nous sont donnés, qu'il faut apprendre à discerner dans la confusion des apparences. Ces alliés infimes ou immenses, dans l'extrême proximité ou le plus grand lointain, les hommes, jadis, les nommaient les dieux.

Participer de la puissance des dieux en les servant, c'est-à-dire en y étant attentifs, était une façon de s'inscrire dans l'écriture du monde, d'accorder notre chant au plus vaste chant, - afin de s'y perdre, de se détacher des écorces mortes, pour s'y retrouver, en soi. L'Odyssée, l'Enéide, les Argonautiques nous montrent que les dieux, puissances en acte, ont partie liée avec l'imprévisible autant qu'avec le destin. Tant que, dans l'aventure, les dieux et les déesses veillent, rien n'est dit. Les circonstances les plus hostiles ou les plus favorables peuvent tourner et se retourner. Ce « toujours possible » est la puissance même, celle qui nous porte à échapper au monde des planificateurs et des statisticiens. En leurs épiphanies, les dieux sont les alliés de notre puissance. Les hymnes que les hommes dirent en leur honneur sont gratitude, puissance recueillie.

De cette puissance se composent les temples, les chants et les joies humaines, - ce que naguère encore nous pouvions nommer une civilisation avant que son écorce morte, la société, ne vienne à en réduire drastiquement les ressources spirituelles. Nous vivons en ce temps où la société est devenue non seulement l’écorce morte mais l'ennemie déclarée de la civilisation. Tout ce qui « fonctionne », c'est-à-dire tout ce qui contrôle, par l'argent, la technique, la « communication », semble avoir pour fin la destruction, l'oubli, la disparition de notre civilisation, autrement dit la disparition de cette prodigieuse arborescence qui relie Valéry à Virgile, Nerval à Dante, Proust à Saint-Simon, Fénelon à Homère, Shelley à Plotin, Nietzsche à Héraclite, ou encore Dino Campana à Orphée.

Avec ces arborescences, qui tant offusquent les mentalités linéaires et planificatrices, - ces faux amis de l'ordre qui le ne conçoivent que quadrillé, en catégories, comme autant de cellules carcérales où chacun est réduit à une identité abstraite, - disparaissent aussi les nuances, autrement dit ce qui apparente le mouvement de la pensée à celui des nuages. D'un seul geste nous sont alors ôtés la forme surgie de la terre, l'arbre, mythologique et concret, et le ciel où il se dresse, la puissance tellurique et la puissance ouranienne. Qu'elles nous soient ôtées, dans ce « cauchemar climatisé » qu'est le monde moderne, ne signifient pas qu'elles n'existent plus. Elles existent, magnifiquement, là où nous avons cessés d'exister, là où notre « être-là » n'est plus là, -, là où nous ne sommes plus car nous nous sommes refugiés derrières les écrans et les représentations.

Le propre de l'ordre abstrait que les modernes ont instauré, sous les espèces de la société de contrôle, est d'être anti-musical, littéralement l'ennemi des Muses, le contraire d'un ordre harmonique. Face à l'ordre abstrait nul ne sera jamais assez anarchiste, quand bien même c'est au nom de certains principes et du Logos qu'il refusera le logiciel qui lui est imposé. Cette société, en effet, dès que nous consentons, par faiblesse, à y participer, nous rançonne à l'envi, au bénéfice des plus irresponsables qui, pour ce faire, nous maintiennent dans la stupeur d'un troupeau aveugle, et la question se pose: de quelles ombres, sur les murs de quelle caverne cybernétique, veut-t-elle nous façonner ? A quelle immatérialité d'ombre veut-t-elle nous confondre ?

Le dessein est obscur, échappant sans doute, dans ses fins dernières, à ceux-là même qui le promeuvent, mais son mode opératoire, en revanche, est des plus clairs. Nous ne savons pas exactement qui est l'Ennemi, mais nous pouvons voir quels sont les adversaires de cet Ennemi: le sensible et l'intelligible dans leurs variations et leurs pointes extrêmes. On pourrait le dire d'un mot, chargé du sens de ce qui précède: le poème, non certes en tant que « travail du texte » mais comme expérience orphique, telle que la connut, dans son péril, Dino Campana, telle qu'elle s'irise dans les dizains de la Délie de Maurice Scève. Le poème, non comme épiphénomène mais comme la trame secrète sur laquelle reposent la raison et le réel; le poème comme reconnaissance que nous sommes bien là, dans un esprit, une âme et un corps, un dans trois et trois dans un. Le monde binaire, celui des moralisateurs et des informaticiens, en méconnaissant l'âme, nous prive, en les séparant, de l'esprit et du corps, lesquels se réduisent alors, l'un par la pensée calculante, l'autre comme objet publicitaire, à n'être que des enjeux de pouvoir.

Le dessein est obscur, échappant sans doute, dans ses fins dernières, à ceux-là même qui le promeuvent, mais son mode opératoire, en revanche, est des plus clairs. Nous ne savons pas exactement qui est l'Ennemi, mais nous pouvons voir quels sont les adversaires de cet Ennemi: le sensible et l'intelligible dans leurs variations et leurs pointes extrêmes. On pourrait le dire d'un mot, chargé du sens de ce qui précède: le poème, non certes en tant que « travail du texte » mais comme expérience orphique, telle que la connut, dans son péril, Dino Campana, telle qu'elle s'irise dans les dizains de la Délie de Maurice Scève. Le poème, non comme épiphénomène mais comme la trame secrète sur laquelle reposent la raison et le réel; le poème comme reconnaissance que nous sommes bien là, dans un esprit, une âme et un corps, un dans trois et trois dans un. Le monde binaire, celui des moralisateurs et des informaticiens, en méconnaissant l'âme, nous prive, en les séparant, de l'esprit et du corps, lesquels se réduisent alors, l'un par la pensée calculante, l'autre comme objet publicitaire, à n'être que des enjeux de pouvoir.

La puissance nous reviendra par les ressources d'une civilisation, la nôtre, qui sut faire corps de l'esprit, c'est-à-dire des œuvres, et inventer des corps qui avaient de l'esprit, des corps libres et sensibles, au rebours des puritanismes barbares. Au demeurant, les œuvres sont moins lointaines qu'il n'y paraît. Ces prodigieuses puissances encloses dans certains livres, si tout est fait pour nous en distraire, nous les faire oublier, ou nous en dégoûter par des exégèses universitaires « narratologiques », ou simplement malveillantes, demeurent cependant à notre portée, cachées dans leurs évidences, comme la lettre volée d'Edgar Poe. Le monde moderne, ayant perfectionné la méthodologie totalitaire, ne songe plus guère à brûler les livres, il lui suffit d'en médire, et de multiplier les entendements qui ne pourront plus les comprendre, et en tireront une étrange fierté. La stratégie est au point, flatter l'ignorance, au détriment des méchants « élitistes », - hypnotiser, abrutir, dissiper, avec l'assentiment de la morale commune.

Les pédagogistes, ce petit personnel de la grande entreprise de crétinisation planétaire, avec leurs pauvres arguties bourdieusiennes, n'éloignèrent de tous, précisément pour la réserver aux « héritiers » honnis (qui la plupart du temps ne savent qu'en faire), ces œuvres majeures de la haute culture européenne, de crainte qu'explosant en des âmes ingénues, elles n'en éveillent les puissances, suscitant ainsi des hommes ardents et légers, capables, par exemple de reprendre Fiume, et généralement peu contrôlables.

Qu'un enthousiasme naisse, dans un jeune esprit, de la lecture de Homère, Virgile ou de Marc Aurèle, cela s'est vu, et celui que rien ne prédestinait, de ces seules puissances encloses dans les mots, peut devenir Vate, fonder un état au service des Muses, qu'il rêva épicentre d'une plus vaste reconquête, à Fiume précisément, et s'il n'y parvint durablement, la politique des gestionnaire ayant repris sa place indue, demeure le ressouvenir de la belle aventure où les arditi se joignirent aux poètes exquis, où l'avant-garde retint les échos d'un soleil latin antérieur, d'un outre-soleil, Logos héliaque, tel que le songea l'Empereur Julien. Oui, ces œuvres sont bien dangereuses, et les pédagogistes savent ce qu'ils font en les tenant à l'écart sous des prétextes fallacieux. Un ressac pourrait en venir, et des âmes bien nées s'en laisser porter, emportant du même mouvement, pour les disperser, ces moroses « superstructures » où l'on prétend nous tenir.

Plus nous entrons dans une phase critique et plus l'inimitié du pouvoir à l'égard de la puissance, de la société (de ce qu'elle est devenue) pour la civilisation, se fait jour. Ce n'est plus seulement l'indifférence de l'écorce morte pour ce qu'elle enserre mais un effort constant pour éteindre, partout où il risque d'apparaître, le feu sacré. Le beau symbole zoroastrien du feu perpétué d'âge en âge par une attention bienveillante, donne, par ces temps ruineux, l'idée de ce qu'il nous reste à accomplir. La passation du feu contre le parti des éteignoirs, - de la puissance du feu, qui transmute, contre les pouvoirs qui nous assignent au plus petit dénominateur commun.

A celui qui a fréquenté ses semblables, quelque peu, hors de sa famille et de son travail, - lieux de pouvoir par excellence,- l'opportunité a parfois été donnée de rencontrer des êtres de puissance, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui, ne voulant les restreindre mais au contraire les accroître, et laissant le recours à leur guise, se proposèrent, par l'exemple, par le génie de l'impromptu, voire par une forme de désinvolture heureuse, à brûle-pourpoint, comme une chance d'être.

Ces chances sont rares, et méconnues. Ces êtres magnifiques, nous passons à leurs côtés sans les voir, sans les discerner, sans les reconnaitre et souvent quelque ressentiment, plus ou moins enfoui, nous gendarme contre eux et nous interdit d'en recevoir les bienfaits. Face à l'homme de puissance, l'homme de pouvoir, ne pouvant l'exercer tel qu'il le songe, est ramené à la vanité de son pouvoir et à l'inutilité de sa servitude et devient ainsi homme de la vengeance et dépit.

L'homme de puissance, au contraire, auquel, selon le mot de Nietzsche, « il répugne de suivre autant que de guider », déroute les aspirations les plus faciles, à commencer par celles des idéologues qui sont au service du pouvoir, fût-il utopique. Le vingtième siècle, qui fut le grand siècle des idéologues, fut profus de ces discours qui, si contradictoires qu'ils paraissent, n'eurent jamais d'autre but que de nous priver de nos plus innocentes libertés ou de nous en punir. Successeurs des formes religieuses les plus asservissantes, de l'exotérisme dominateur le plus obtus, les idéologues, mus par la haine de tout mouvement libre, autrement dit, de l'âme elle-même, voulurent faire le Paradis ici-bas, mais sur les monceaux de cadavre de ceux qui croyaient l'avoir déjà trouvé humblement. Le propre des idéologies modernes, ce qu'elles ont de commun avec le pire des fondamentalismes religieux, - accordé, comme l'écrivit Ernst Jünger, au règne des Titans -, est, chaque fois, d'expliquer le divers par un seul de ses aspects et de l'y vouloir soumettre. Le multiple n'est plus alors l'émanation de l'Un, mais nié en tant que tel. Rien n'est moins plotinien que cette uniformisation qui méconnait les gradations entre l'Un et le Multiple, l'intelligible et le sensible.

Quoique vous pensiez, l'idéologue, successeur de l'Inquisiteur, sait mieux que vous pourquoi vous le pensez. Vos intuitions, vos aperçus, ne sont pour lui qu'une façon de vous classer dans telle ou telle catégorie plus ou moins répréhensible, selon qu'il vous jugera plus ou moins hostile ou utile à ce qu'il voudrait prévoir, établir, consolider, - le tout aboutissant généralement à de sinistres désastres et des champs de ruines.

Quoique vous pensiez, l'idéologue, successeur de l'Inquisiteur, sait mieux que vous pourquoi vous le pensez. Vos intuitions, vos aperçus, ne sont pour lui qu'une façon de vous classer dans telle ou telle catégorie plus ou moins répréhensible, selon qu'il vous jugera plus ou moins hostile ou utile à ce qu'il voudrait prévoir, établir, consolider, - le tout aboutissant généralement à de sinistres désastres et des champs de ruines.

N'attendons pas d'un idéologue que l'histoire lui soit de quelque enseignement, ni le réel, ni l'évidence; sa pensée n'est là que pour les nier. Ce qui est donné lui fait horreur; et le don en soi, cette preuve de puissance qui échappe aux logiques du calcul ou de l'utilité. Une forme d'humanité chafouine, abstraite, monomaniaque, contrôlée, punitive, triste, est l'horizon de cette volonté servie par le ressentiment, - ce diaballein. Nous y sommes presque, et de ne pas y être encore entièrement, mais d'en être si proches nous donne, ou devrait nous donner, à comprendre à quel irréparable nous sommes exposés, à quelle solitude effroyable nous serons livrés dans un monde parfaitement collectif et globalisé, et dont la laideur, en proie à la démesure, ne cessera de croître et de se répandre.

La beauté et la laideur, loin de n'intéresser que ceux que l'on nomme, de façon quelque peu condescendante, les « esthètes », sont d'abord des choses qui s'éprouvent. Pour subir l'influence profonde la beauté ou de la laideur, point n'est nécessaire d'avoir la capacité de les considérer ou de les estimer, et moins encore celle de les « expertiser ». On sait les Modernes, qui ratiocinent, ennemis de toutes les évidences. De vagues sophismes relativistes leur suffisent à intervertir la beauté et la laideur, à donner l'une pour l'autre, pour finir par nous dire qu'elles n'existent pas. L'art contemporain est, en grande partie, la spectaculaire représentation de ce relativisme vulgaire qui finit par accorder à la laideur et à l'insignifiance sa préférence, après nous avoir dit que « tout se vaut » et que « tous les hommes sont artistes », - sinon que certains sont plus habiles que d'autres à esbaudir le bourgeois et à capter les subventions publiques. La puissance de la beauté et le pouvoir de la laideur agissent sur l'âme. L'une la fait rayonner et chanter, l'autre l'assombrit, la rabougrit, l'aveulit et la livre au mutisme et au bruit, - ces mondes sans issues où dépérissent les Muses.

A la puissance de la beauté s'oppose le pouvoir, exercice de la laideur. Celui qui vit dans la beauté d'un paysage ou d'une cité n'a nul besoin de se représenter cette beauté pour en recevoir l'influence bienfaitrice. De même que celui est condamné et livré à la laideur en subit l'influence sans la concevoir. Les poètes en eurent l'intuition: la beauté est antérieure. Elle vient d'avant, d'un outre-temps, ressac et réminiscence d'un monde à la naissance, là où l'Idée se forme et devient forme formatrice. L'antérieure beauté affleure dans la beauté présente; elle opère la passation entre ce qui fut et ce qui demeure; elle s'accomplit dans l'initiation, la naissance nouvelle éclose dans le regard auquel la beauté est offerte, non comme un spectacle mais comme une vérité intérieure.

Voici la puissance même, l'éclat du premier matin du monde, qui est de toujours, voici le temps où elle advint, le temps fécond, et non celui de l'usure, voici les hommes dont elle est favorisée, « les Forts, les Sereins, les Légers », dont parlait Stefan George, et que tout pouvoir vise à faire disparaître, mais qui persistent, vivaces, dans l'amitié fidèle que nous leur portons.

Luc-Olivier d'Algange

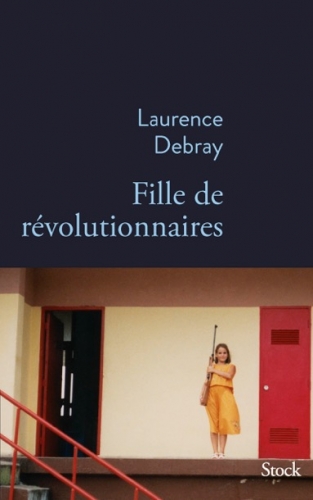

Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Il n’y a pas non plus de grand penseur pour sa fille aînée. Avec Fille de révolutionnaires, la journaliste macronienne Laurence Debray a ravi tous les détracteurs de son père, Régis Debray. La photographie du bandeau de la couverture attire déjà l’attention. On la voit presque au garde-à-vous devant une porte tenant un fusil. À l’âge de dix ans, elle séjourne en juillet dans un camp des Jeunesses communistes à Cuba où elle apprend entre autres à manipuler des armes. Un mois plus tard, elle participe à un camp de jeunes aux États-Unis. En accord avec sa mère d’origine vénézuélienne, Elizabeth Burgos, son père veut qu’elle prenne enfin partie. À Cuba, la jeune fille découvre que chaque matin commence par la cérémonie des couleurs cubaines et des autres nationalités présentes. Elle observe que « si le communisme prêche l’égalité, un bon communiste est meilleur que les autres et doit sans cesse le prouver (p. 246) ». Entre le modèle castriste et l’exemple yankee, elle choisit finalement « la vieille Europe, assez modérée et confortable : on y mange bien, lit bien, dort bien (p. 253) ».

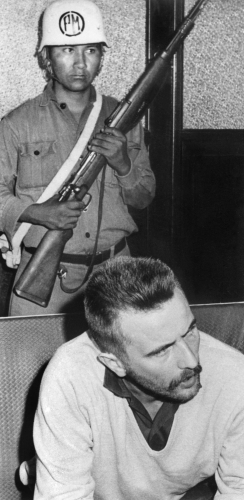

Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Il n’y a pas non plus de grand penseur pour sa fille aînée. Avec Fille de révolutionnaires, la journaliste macronienne Laurence Debray a ravi tous les détracteurs de son père, Régis Debray. La photographie du bandeau de la couverture attire déjà l’attention. On la voit presque au garde-à-vous devant une porte tenant un fusil. À l’âge de dix ans, elle séjourne en juillet dans un camp des Jeunesses communistes à Cuba où elle apprend entre autres à manipuler des armes. Un mois plus tard, elle participe à un camp de jeunes aux États-Unis. En accord avec sa mère d’origine vénézuélienne, Elizabeth Burgos, son père veut qu’elle prenne enfin partie. À Cuba, la jeune fille découvre que chaque matin commence par la cérémonie des couleurs cubaines et des autres nationalités présentes. Elle observe que « si le communisme prêche l’égalité, un bon communiste est meilleur que les autres et doit sans cesse le prouver (p. 246) ». Entre le modèle castriste et l’exemple yankee, elle choisit finalement « la vieille Europe, assez modérée et confortable : on y mange bien, lit bien, dort bien (p. 253) ». Elle dépeint des parents entièrement préoccupés par la politique au point qu’ils ne s’en occupent guère. Ses jeunes années sont surtout marquées par l’incessante traque parentale de Klaus Barbie dont le procès télévisé va marquer le début de l’ère de l’hypermnésie victimaire. Elle insiste en outre longuement sur les années de son père passées à La Havane aux côtés de Fidel Castro et du Che ainsi que sur sa période de guérillero en Bolivie et sur les conditions éprouvantes de détention. Ambassadeur de France à La Paz, l’ancienne barbouze en chef anti-OAS, Dominique Ponchardier, aidera beaucoup le détenu et ses parents.

Elle dépeint des parents entièrement préoccupés par la politique au point qu’ils ne s’en occupent guère. Ses jeunes années sont surtout marquées par l’incessante traque parentale de Klaus Barbie dont le procès télévisé va marquer le début de l’ère de l’hypermnésie victimaire. Elle insiste en outre longuement sur les années de son père passées à La Havane aux côtés de Fidel Castro et du Che ainsi que sur sa période de guérillero en Bolivie et sur les conditions éprouvantes de détention. Ambassadeur de France à La Paz, l’ancienne barbouze en chef anti-OAS, Dominique Ponchardier, aidera beaucoup le détenu et ses parents.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L'homme de peu de pouvoir, et que ce pouvoir déjà embarrasse et humilie, en viendra ainsi, dans le piège qui lui est tendu, à désirer non pas l'écart, le « recours aux forêts », la souveraineté perdue, mais un « plus de pouvoir », croyant ainsi, par ce pouvoir plus grand, qui est en réalité une plus grande servitude, se délivrer du pouvoir plus petit, sans voir qu'il augmente ce dont il souffre en croyant s'en départir. La puissance, lors, s'éloigne de plus en plus, au point de paraître irréelle, alors qu'elle est le cœur même du réel, la vérité fulgurante de tout acte d'être, « l'éclair dans l'Eclair » dont parlait Angélus Silésius.

L'homme de peu de pouvoir, et que ce pouvoir déjà embarrasse et humilie, en viendra ainsi, dans le piège qui lui est tendu, à désirer non pas l'écart, le « recours aux forêts », la souveraineté perdue, mais un « plus de pouvoir », croyant ainsi, par ce pouvoir plus grand, qui est en réalité une plus grande servitude, se délivrer du pouvoir plus petit, sans voir qu'il augmente ce dont il souffre en croyant s'en départir. La puissance, lors, s'éloigne de plus en plus, au point de paraître irréelle, alors qu'elle est le cœur même du réel, la vérité fulgurante de tout acte d'être, « l'éclair dans l'Eclair » dont parlait Angélus Silésius.

Le dessein est obscur, échappant sans doute, dans ses fins dernières, à ceux-là même qui le promeuvent, mais son mode opératoire, en revanche, est des plus clairs. Nous ne savons pas exactement qui est l'Ennemi, mais nous pouvons voir quels sont les adversaires de cet Ennemi: le sensible et l'intelligible dans leurs variations et leurs pointes extrêmes. On pourrait le dire d'un mot, chargé du sens de ce qui précède: le poème, non certes en tant que « travail du texte » mais comme expérience orphique, telle que la connut, dans son péril, Dino Campana, telle qu'elle s'irise dans les dizains de la Délie de Maurice Scève. Le poème, non comme épiphénomène mais comme la trame secrète sur laquelle reposent la raison et le réel; le poème comme reconnaissance que nous sommes bien là, dans un esprit, une âme et un corps, un dans trois et trois dans un. Le monde binaire, celui des moralisateurs et des informaticiens, en méconnaissant l'âme, nous prive, en les séparant, de l'esprit et du corps, lesquels se réduisent alors, l'un par la pensée calculante, l'autre comme objet publicitaire, à n'être que des enjeux de pouvoir.

Le dessein est obscur, échappant sans doute, dans ses fins dernières, à ceux-là même qui le promeuvent, mais son mode opératoire, en revanche, est des plus clairs. Nous ne savons pas exactement qui est l'Ennemi, mais nous pouvons voir quels sont les adversaires de cet Ennemi: le sensible et l'intelligible dans leurs variations et leurs pointes extrêmes. On pourrait le dire d'un mot, chargé du sens de ce qui précède: le poème, non certes en tant que « travail du texte » mais comme expérience orphique, telle que la connut, dans son péril, Dino Campana, telle qu'elle s'irise dans les dizains de la Délie de Maurice Scève. Le poème, non comme épiphénomène mais comme la trame secrète sur laquelle reposent la raison et le réel; le poème comme reconnaissance que nous sommes bien là, dans un esprit, une âme et un corps, un dans trois et trois dans un. Le monde binaire, celui des moralisateurs et des informaticiens, en méconnaissant l'âme, nous prive, en les séparant, de l'esprit et du corps, lesquels se réduisent alors, l'un par la pensée calculante, l'autre comme objet publicitaire, à n'être que des enjeux de pouvoir.

Quoique vous pensiez, l'idéologue, successeur de l'Inquisiteur, sait mieux que vous pourquoi vous le pensez. Vos intuitions, vos aperçus, ne sont pour lui qu'une façon de vous classer dans telle ou telle catégorie plus ou moins répréhensible, selon qu'il vous jugera plus ou moins hostile ou utile à ce qu'il voudrait prévoir, établir, consolider, - le tout aboutissant généralement à de sinistres désastres et des champs de ruines.

Quoique vous pensiez, l'idéologue, successeur de l'Inquisiteur, sait mieux que vous pourquoi vous le pensez. Vos intuitions, vos aperçus, ne sont pour lui qu'une façon de vous classer dans telle ou telle catégorie plus ou moins répréhensible, selon qu'il vous jugera plus ou moins hostile ou utile à ce qu'il voudrait prévoir, établir, consolider, - le tout aboutissant généralement à de sinistres désastres et des champs de ruines.

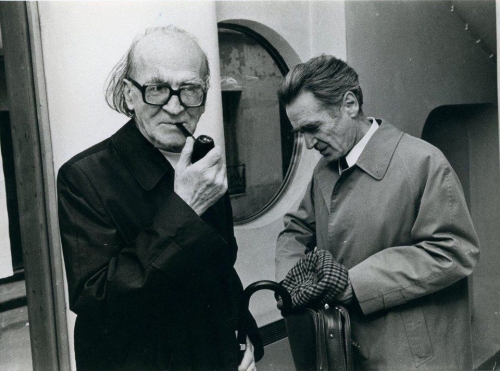

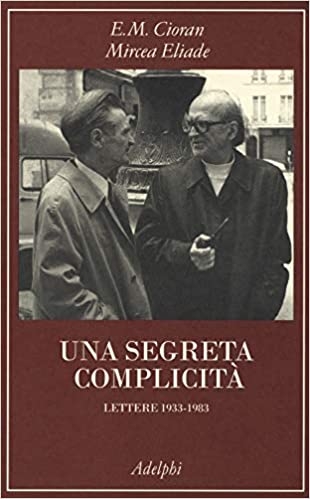

Entre les deux hommes, presque des contemporains, séparés par seulement quatre ans de vie, est née une amitié qui - entre les hauts et les bas de l’existence, comme cela arrive souvent aux hommes dotés de caractère et de profondeur spirituelle - a duré jusqu'à la fin des jours d'Eliade (Cioran le suivra en 1995). Un monument littéraire à cette relation de longue durée entre deux géants de l’esprit est Una segreta complicità (Adelphi), la première édition mondiale de la correspondance entre les deux exilés roumains, d'où émerge une incroyable complémentarité, mêlée d'antagonisme, souvent non exempte de virulente controverse, comme le rappellent les deux éditeurs, Massimo Carloni et Horia Corneliu Cicortaş, mais toujours sous la bannière d’une entente secrète que Cioran a témoigné à Eliade le jour de Noël 1935 :

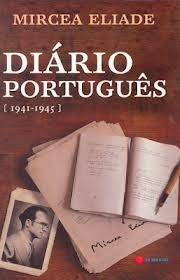

Entre les deux hommes, presque des contemporains, séparés par seulement quatre ans de vie, est née une amitié qui - entre les hauts et les bas de l’existence, comme cela arrive souvent aux hommes dotés de caractère et de profondeur spirituelle - a duré jusqu'à la fin des jours d'Eliade (Cioran le suivra en 1995). Un monument littéraire à cette relation de longue durée entre deux géants de l’esprit est Una segreta complicità (Adelphi), la première édition mondiale de la correspondance entre les deux exilés roumains, d'où émerge une incroyable complémentarité, mêlée d'antagonisme, souvent non exempte de virulente controverse, comme le rappellent les deux éditeurs, Massimo Carloni et Horia Corneliu Cicortaş, mais toujours sous la bannière d’une entente secrète que Cioran a témoigné à Eliade le jour de Noël 1935 : De même, la différence entre deux visions du monde opposées concernant l'Est et l'Ouest apparaît chez les deux hommes, Cioran cherchant pour ainsi dire à trouver un Est dans l'Ouest, et Eliade étant poussé à aller dans la direction opposée, sans toutefois se laisser aller à l'exotisme facile, tant à la mode à l’époque que maintenant. Il écrit à Cioran le 23 avril 1941 depuis Lisbonne, où il séjourne en tant qu'attaché de presse à la légation roumaine (le magnifique Journal portugais, publié en italien par Jaca Book, témoigne de son séjour en terres lusitaniennes) : "Vivant face à l'Atlantique, je me sens de plus en plus attiré par des géographies qui m'étaient autrefois insignifiantes. J'essaie de trouver mon salut en dehors de l'Europe. Vasco de Gama est toujours arrivé en Inde".

De même, la différence entre deux visions du monde opposées concernant l'Est et l'Ouest apparaît chez les deux hommes, Cioran cherchant pour ainsi dire à trouver un Est dans l'Ouest, et Eliade étant poussé à aller dans la direction opposée, sans toutefois se laisser aller à l'exotisme facile, tant à la mode à l’époque que maintenant. Il écrit à Cioran le 23 avril 1941 depuis Lisbonne, où il séjourne en tant qu'attaché de presse à la légation roumaine (le magnifique Journal portugais, publié en italien par Jaca Book, témoigne de son séjour en terres lusitaniennes) : "Vivant face à l'Atlantique, je me sens de plus en plus attiré par des géographies qui m'étaient autrefois insignifiantes. J'essaie de trouver mon salut en dehors de l'Europe. Vasco de Gama est toujours arrivé en Inde". Leur relation épistolaire et humaine survivra à cette Europe dont ils avaient tous deux rédigé le rapport d’autopsie, vivant en ses derniers moments comme l’on vit la fin d'une saison, avec cette amère conscience qui transparaît d'une note du Journal portugais d'Eliade datant de novembre 1942 (un an après la lettre précitée) et écrite dans la ville espagnole d'Aranjuez avec ses mille palais et jardins caressés par le Tage : "Le palais rose. Les magnolias. A côté du palais, des groupes de statues en marbre. Vous pouvez entendre le bruit des eaux du Tage qui se déversent dans la cascade. Une promenade dans le parc du palais : de nombreuses feuilles sur le sol. L'automne est arrivé. Les rossignols. Le minuscule labyrinthe d'arbustes. Des bancs, des ronds-points. Nous sommes les derniers". J'aime à penser que dans cette lointaine année 1942, dans l'œil de la tempête, Eliade parlait implicitement de lui et de son vieil ami, à des centaines de kilomètres de là, mais partageant avec lui un destin bien plus élevé, que même la tragédie européenne qui a suivi n'a pas pu écraser.

Leur relation épistolaire et humaine survivra à cette Europe dont ils avaient tous deux rédigé le rapport d’autopsie, vivant en ses derniers moments comme l’on vit la fin d'une saison, avec cette amère conscience qui transparaît d'une note du Journal portugais d'Eliade datant de novembre 1942 (un an après la lettre précitée) et écrite dans la ville espagnole d'Aranjuez avec ses mille palais et jardins caressés par le Tage : "Le palais rose. Les magnolias. A côté du palais, des groupes de statues en marbre. Vous pouvez entendre le bruit des eaux du Tage qui se déversent dans la cascade. Une promenade dans le parc du palais : de nombreuses feuilles sur le sol. L'automne est arrivé. Les rossignols. Le minuscule labyrinthe d'arbustes. Des bancs, des ronds-points. Nous sommes les derniers". J'aime à penser que dans cette lointaine année 1942, dans l'œil de la tempête, Eliade parlait implicitement de lui et de son vieil ami, à des centaines de kilomètres de là, mais partageant avec lui un destin bien plus élevé, que même la tragédie européenne qui a suivi n'a pas pu écraser.