lundi, 28 décembre 2020

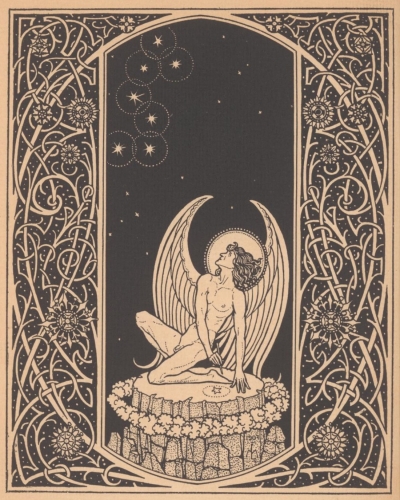

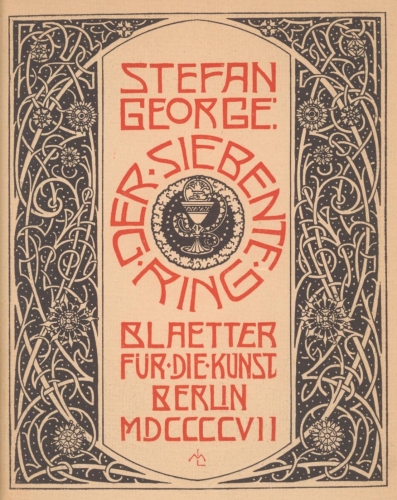

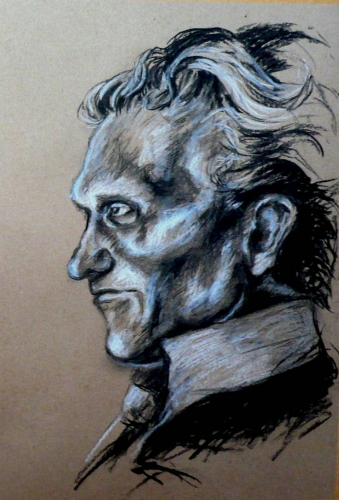

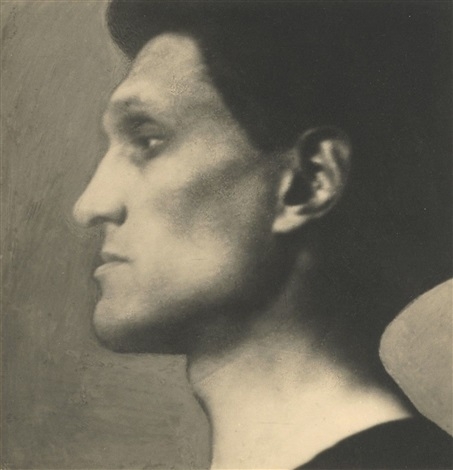

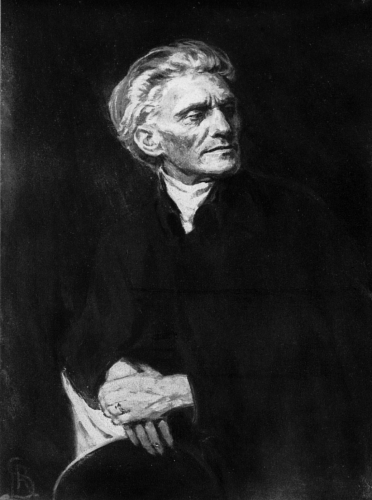

Hommage à Stefan George

Hommage à Stefan George

par Luc-Olivier d'Algange

La poésie est un combat. Aussi sereine, désinvolte ou légère qu’on la veuille, si éprise de songes vagues ou du halo des mots qui surgissent, comme l’écume, de l’immensité houleuse de ce qui n’est pas encore dit, la poésie n’existe en ce monde que par le dévouement, le courage, l’oblation martiale de ses Serviteurs. A ce titre, toute poésie est militante, non en ce qu’elle se voudrait au service d’une idéologie mais par la mise en demeure qu’elle fait à ceux qui la servent de ne servir qu’elle. Nul plus que Stefan George ne fut conscient de cette exigence à la fois héroïque et sacerdotale qui pose la destinée humaine dans sa relation avec la totalité de l’être, entre le tout et le rien, entre le noble et l’ignoble, entre l’aurore et le crépuscule, entre la dureté du métal et « l’onde du printemps» :

« Toi, toujours début et fin et milieu pour nous

Nos louanges de ta trajectoire ici-bas

S’élèvent Seigneur du Tournant vers ton étoile… »(1)

Le cours ordinaire des jours tend à nous faire oublier que nous vivons brièvement entre deux vastitudes incertaines qui n’appartiennent point à ce que l’homme peut concevoir en terme de vie personnelle, et qu’à chaque instant une chance nous est offerte d’atteindre à la beauté et à la grandeur en même temps que nous sommes exposés au risque d’être subjugués par la laideur et la petitesse. Depuis que nous ne prions plus guère et que nos combats ne sont plus que des luttes intestines pour le confort ou la vanité sociale, ce qu’il y a de terrible ou d’enchanteur dans notre condition nous fait défaut. Nous voici au règne des « derniers des hommes » dont parlait Nietzsche. Pour Stefan George, la poésie est un combat car le monde, tel qu’il se configure, n’en veut pas. La poésie n’est pas seulement le combat de l’artiste avec la matière première de son art, elle est aussi un combat contre le monde, un « contre-monde » selon la formule de Ludwig Lehnen, qui est, pour des raisons précises, le contraire d’une utopie. Pour Stefan George, ce n’est pas la poésie qui est l’utopie, le nulle part, mais ce monde tel qu’il va, ce monde du dernier des hommes auquel la poésie résiste :

« Ainsi le cri dolent vers le noyau vivant

Retentit dans notre conjuration fervente » (2)

On peut, certes, et ce sera la première tentation du Moderne, considérer cette majestueuse, hiératique et solennelle construction georgéenne comme une illusion et, de la sorte, croire la récuser. Il n’en demeure pas moins que cette illusion est belle, que cette illusion, si illusion il y a, entraîne en elle, pour exercer les pouvoirs du langage humain, le sens de la grandeur et du sacrifice, l’exaltation réciproque du sensible et de l’intelligible. Force est de reconnaître que cette « illusion » si l’on tient à ainsi la nommer, est à la fois la cause et la conséquence d’une façon d’être et de penser plus intense et plus riche que celles que nous proposent ces autres illusions, ces illusions subalternes dispensées par les sociétés techniciennes ou mercantiles, voire par les idéologies dont les griseries sont monotones et fugaces :

« Et renferme bien en ta mémoire que sur cette terre

Aucun duc aucun sauveur ne le devient sans avoir respiré

Avec son premier souffle l’air rempli de la musique des prophètes

Sans qu’autour de son berceau n’eût tremblé un chant héroïque. » (3)

L’éthique georgéenne s’ordonne à des Symboles et à une discipline qui resserre l’exigence autour du poïen. Ascèse de la centralité, du retour à l’essentiel, de l’épure, cette éthique rétablit la précellence d’une vérité qui se laisse prouver par la beauté en toute connaissance de cause. Pour Stefan George, rien n’est moins fortuit que la poésie. Loin d’être le règne des significations aléatoires ou de vagues divagations de l’inconscient, la poésie est l’expression de la conscience ardente, de la lucidité extrême. L’Intellect n’est point l’ennemi de la vision, bien au contraire. L’Image n’advient à la conscience humaine que par le miroir de la spéculation. Toute poésie est métaphysique et toute métaphysique, poésie. On peut considérer cette poésie métaphysique comme une illusion, Stefan George se refusant à en faire un dogme, mais cette illusion demeure une illusion supérieure dont la supériorité se prouve par la ferveur et la discipline qu’elle suscite :

« Seul peut d’aider ce qu’avec toi tu as fait naître –

Ne gronde pas ton mal tu es ton mal lui-même…

Fais retour dans l’image retour dans le son ! » (4)

Notons, par ailleurs, que ceux-là mêmes qui « déconstruisent » et « démystifient » avec le plus d’entrain les métaphysiques sont aussi ceux qui s’interrogent le moins sur les constructions et les illusions banales comme si, du seul fait d’être majoritaires à tel moment de l’Histoire, elles échappaient à toute critique, voire à toute analyse. La pensée de Stefan George se refuse à cette complaisance. Peu lui importe le jugement ou les habitudes de la majorité. Plus humaniste, au vrai sens du terme que des détracteurs, Stefan George prend sa propre conscience comme point de référence à la conscience humaine. Il éprouve la conscience, la valeur, la volonté, la possibilité et la création à partir de son propre exemple et de sa propre expérience : méthode singulière où l’on peut voir aussi bien un immense orgueil qu’une humilité pragmatique qui consisterait à ne juger qu’à partir de ce que l’on peut connaître directement, soi-même, et non par ouïe dire, précisément à partir d’un « soi-même » dont l’exemplarité vaut bien toutes les représentations et tous les stéréotypes du temps :

« Seuls ceux qui ont fui vers le domaine

Sacré sur des trirèmes d’or qui jouent

Mes harpes et font les sacrifices au temple..

Et qui cherchent encore le chemin tendant

Des bras fervent dans le soir – d’eux seuls

Je suis encore le pas avec bienveillance

Et tout le reste est nuit et néant. » (5)

Pour Stefan George, croire que sa propre conscience ne puisse nullement être exemplaire de la conscience humaine, ce serait consentir à une démission fondamentale, saper le fondement même du « connais-toi toi-même » c’est-à-dire le fondement de la pensée grecque du Logos qui tient en elle le secret de la liberté humaine. Si un seul homme ne peut, en toute légitimité, donner tort à ses contemporains, fussent-ils en majorité absolue, toute pensée s’effondre dans un établissement automatique et général de la barbarie, voire dans une régression zoologique : le triomphe de l’homme-insecte. Toutefois, à la différence de Stirner, George ne s’appuie pas exclusivement sur l’unique. Sa propre expérience de la valeur, il consent à la confronter à l’Histoire, ou, plus exactement à la tradition. Son « contre-monde » se fonde à la fois sur l’expérimentation du « connais-toi toi-même » et sur la tradition qui nous juge autant que nous la jugeons. L’humanitas, en effet, ne se réduit pas aux derniers venus quand bien même ils s’en prétendent être l’accomplissement ultime et merveilleux. Ce que le dépassement de sa propre conscience exige de lui, ce qu’exige son sens de la beauté et de la grandeur, son refus des valeurs des « derniers des hommes », Stefan George le confronte à ce que furent, dans leurs œuvres, les hommes de l’Antiquité et du Moyen-Age, les Prophètes, les Aèdes, les moines guerriers ou contemplatifs, non pour être strictement à leur ressemblance mais pour consentir à leur regard, pour mesurer à l’aune de leurs œuvres et de leurs styles, ce que sa solitude en son temps lui inspire, ce que sa liberté exige, ce que son pressentiment lui laisse entrevoir :

« Nommez-le foudre qui frappa signe et guida :

Ce qui à mon heure venait en moi…

Nommez-le étincelle jaillie du néant

Nommez-le retour de la pensée circulaire :

Les sentences ne le saisissent : force et flamme

Remplissez-en images et mondes et dieux !

Je ne viens annoncer un nouvel Une-fois :

De l’ère de la volonté droite comme une flèche

J’emmène vers la ronde j’entraîne vers l’anneau » (6)

Si la joie de Stefan George n’était que nostalgie, elle ne serait point ce salubre péril pour notre temps. La nostalgie n’est que le frémissement du pressentiment, semblable à ces ridules marines qui, sous le souffle prophétique, précèdent la haute vague. Il ne s’agit pas, pour George, de plaindre son temps ou de s’en plaindre mais de le réveiller ou de s’en réveiller, par une décision résolue, comme d’un mauvais rêve. La décision georgéenne n’est nullement une outrecuidance ; elle a pour contraire non point une indécision, qui pourrait se targuer de laisser les hommes et le monde à eux-mêmes, mais une décision inverse, également résolue :

« Possédant tout sachant tout ils gémissent :

‘’Vie avare ! Détresse et faim partout !

La plénitude manque !’’

Je sais des greniers en haut de chaque maison

Remplis de blé qui vole et de nouveau s’amoncelle –

Personne ne prend… » (7)

De même que l’on ne peut nuire à la sottise que par l’intelligence, on ne peut nuire à la laideur que par la beauté. Les promoteurs du laid sous toutes ses formes sont si intimement persuadés que la beauté leur nuit qu’ils n’ont de cesse d’en médire. La beauté, selon eux, serait archaïque ou élitiste et, quoiqu’il en soit, une odieuse offense faite à la morale démocratique et aux vertus grégaires. Le plus expédient est de dire qu’elle n’existe pas : fiction aristocratique et platonicienne dépassée par le relativisme moderne. Sans entrer dans la dispute fameuse concernant l’existence ou l’inexistence de la beauté en soi (et devrait-elle même exister pour être la cause de ce qui existe ?) les démonstrations en faveur de l’une ou de l’autre hypothèse tiennent sans doute plus à ce que l’on éprouve qu’à ce que l’on raisonne. La beauté telle que la célèbrent Platon ou Plotin est moins une catégorie abstraite qu’une ascension, une montée, une ivresse. Cette beauté particulière, sensible, lorsqu’elle nous émeut, lorsque nous en éprouvons le retentissement à la fois dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, nous la voulons éternelle. La pensée platonicienne, surtout lorsque s’en emparent les poètes, autrement dit le platonisme qui n’est laissé pas exclusivement à l’usage didactique, est une ivresse, une extase dionysienne qui, par gradations infinies, entraîne l’âme du sensible vers l’intelligible qui est un sensible plus intense et plus subtil. Entre le Sens et les sens, Stefan George refuse le divorce. Sa théorie de la beauté, et le mot « théorie » renvoie ici à son étymologie de contemplation, dépend de ce qu’elle donne ou non à éprouver à travers ses diverses manifestations. Eprouvée jusqu’à la pointe exquise de l’ivresse, la beauté devient éternelle. On peut certes discuter de la relativité des critères esthétiques, selon les temps et les lieux, il n’en demeure pas moins que par l’expérience que nous en faisons, la beauté nous arrache à la temporalité linéaire pour nous précipiter dans un autre temps, un temps rayonnant, sphérique, harmonique, qui n’est plus le temps de l’usure, ni celui de la finalité. Confrontée à cette expérience, la pensée platonicienne édifie la théorie de la beauté comme splendeur du vrai qui n’exclut nullement l’exclamation rimbaldienne : « O mon bien, ô mon beau ! » car cette beauté en soi n’est « en soi » que parce qu’elle se manifeste en nous. Elle nous doit autant que nous lui devons et réalise ce que les métaphysiciens nomment une « unité supérieure à la somme des parties » :

« … Instant intemporel

Où le paysage devient spirituel et le rêve présence.

Un frisson nous enveloppa… Instant du plus grand heur

Qui couronnait toute une vie terrestre en la résumant

Et ne laissait plus de place à l’envie de la splendeur

De la mer parsemée d’îles de la mer divine. »(8)

La beauté n’appartient ni à l’Esprit, ni à la chair mais à leur fusion ardente. Sauver la cohésion du monde, son unité supérieure pour garder en soi la multiplicité, la richesse des contradictions, la polyphonie des passions, ce vœu exactement contraire à celui des Modernes, Stefan George en appellera pour le réaliser « aux Forts, aux Sereins aux Légers », qu’il veut armer contre les faibles, les excités et les lourds, autrement dit les hommes grégaires, acharnés à peupler le monde de leurs abominations sonores non sans, par surcroît, être de pompeux moralisateurs et les infatigables publicistes de leur excellence, au point de considérer tous les génies antérieurs comme leurs précurseurs. Tout Moderne imbu de sa modernité est un dictateur en puissance éperdu d’auto-adulation mais en même temps extraordinairement soumis, soucieux de conformité sociale, « bien-pensant », zélé, esclave heureux jamais lassé de s’orner des signes distinctifs de son esclavage. Le Moderne « croit en l’homme », c’est-à-dire en lui-même, mais ce « lui-même », il consent à ce qu’il soit bien peu, sinon rien ! Rien ne lui importe que d’être à ses propres yeux supérieur à ses ancêtres. La belle affaire ! Ceux-ci étant morts, il s’en persuade plus aisément.

« Ne me parlez d’un Bien suprême : avant d’expier

Vous le ravalez à vos existences basses…

Dieu est une ombre si vous-mêmes pourrissez !

(…) Ne parlez pas du peuple : aucun de vous ne soupçonne

Le joint de la glèbe avec l’aire pavée de pierres

La juste co-extension montée et descente –

Le filet renoué des fils d’or fissurés. »(9)

L’œuvre est ainsi un rituel de résistance à l’indifférenciation, c’est-à-dire à la mort : rituel magique, exorcisme au sens artaldien où la sorcellerie évocatoire et l’intelligence aiguë s’associent en un même combat contre Caliban. Pour Stefan George, rien n’est dû et tout est à conquérir, ce qui relève tout autant d’une haute morale que d’une juste pragmatique. Chaque espace de véritable liberté contemplative ou créatrice est conquis de haute lutte contre les autres et contre soi-même. Il n’est d’autre guerre sainte, pour Stefan George, que celle qui sauve, qui sanctifie la beauté de l’instant.

A l’heure où l’Europe fourvoyée se désagrège, on peut voir en Stefan George l’œuvre ultime de la culture européenne. Cet Allemand nostalgique de la France, disciple de Shakespeare et de Dante, ce poète demeuré fidèle dans ses plus radicales audaces formelles aux exigences et aux libertés de la pensée grecque nous donne à penser que l’Europe existe en poésie. Une idée, une forme européenne serait ainsi possible mais qui ne saurait se réaliser en dehors ou contre les nations. Pour Stefan George, l’Idée européenne jaillit des profondeurs de l’Allemagne secrète, autrement dit de ces puissances cachées, étymologique, ésotériques qui gisent dans le palimpseste de la langue nationale. Evitons un malentendu. Certes, la poésie, comme nous en informe Mallarmé, est faite non avec des sentiments ou des significations mais avec des mots, mais ces mots participent d’une poétique qui engage la totalité de l’homme et du monde. La poésie qui n’est point confrontation avec la totalité de l’être n’est que babil, « inanité sonore ». Toute chose possède son double hideux ; celui de la poésie est la publicité.

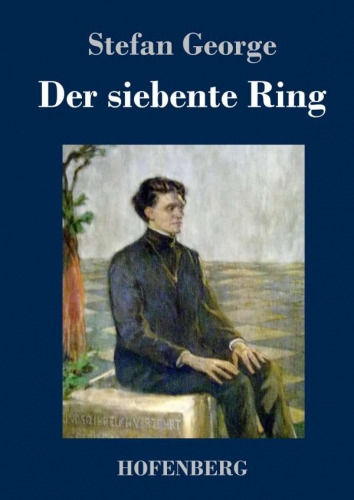

La poésie de Stefan George est militante, mais en faveur d’elle-même, où, plus exactement, en faveur de la souveraineté du Symbole dont elle témoigne, du dessein dont elle est l’accomplissement. La poésie est au service de son propre dessein qui, loin de se réduire aux mots, s’abandonne aux resplendissements de l’Esprit dont les mots procèdent et qu’ils tentent de rejoindre sur ces frêles embarcations que sont les destinées humaines. Stefan George dissipe ainsi le malentendu post-mallarméen. Son œuvre restitue aux vocables leur souveraineté. On distingue d’ordinaire dans l’œuvre de Stefan George deux époques, l’une serait vouée à « l’art pour l’art », dans l’influence de Villiers de l’Isle-Adam et de Mallarmé, l’autre, qui lui succède, serait militante, au service de l’Idée et de l’Allemagne secrète. L’une n’en est pas moins la condition de l’autre. Mallarmé et Villiers sont pour Stefan George, « les soldats sanglants de l’Idée ». Villiers est un écrivain engagé contre le « progrès » et contre l’embourgeoisement du monde. Mallarmé poursuit une « explication orphique de la terre ». C’est en accomplissant l’exigence de la poésie, en amont, que la poésie et la politique se rejoignent. Toute politique procède de la poésie. Rétablir la souveraineté de la poésie, c’est aussi rétablir celle de la politique contre le monde des insectes, contre le triomphe du subalterne sur l’essentiel.

Luc-Olivier d’Algange.

- L’Etoile de l’Alliance, éditions de la Différence, page 9

- , page 19

- Ibid., page 29

- , page 37

- , page 49

- Ibid., page 43

- Ibid., page 51

- Ibid., page 139

- Ibid., page 59

Stefan George, L’Etoile de l’Alliance, Traduit de l’allemand et postfacé par Ludwig Lehnen (éditions de la Différence)

00:50 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stefan george, luc-olivier d'algange, poésie, littérature, littérature allemande, allemagne secrète, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Quatre Livres d'Histoire pour Mieux Comprendre le Monde

00:24 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les intellectuels populistes en Amérique latine. Quelques perspectives

Les intellectuels populistes en Amérique latine. Quelques perspectives

Par Cristián Barros

Ex : https://www.geopolitica.ru

Pour une grande partie de l'opinion académique et libérale, le populisme est un terme aussi vague que péjoratif. Le populisme est grégaire, moraliste, clientéliste, charismatique, cathartique et irrationnel, et il poursuit un programme économique de redistribution à court terme, purement conjoncturel. En tant que mouvement, il est nostalgique de la petite propriété et abhorre à la fois la centralisation bureaucratique et la division du travail. Sa base démographique tend à être constituée de groupes prémodernes tels que la paysannerie et les artisans - ou encore le Lumpenproletariat. Très souvent, le populisme est considéré comme le terreau de courants politiques autoritaires. Ainsi énoncé, le stigmate peut facilement devenir un anathème : le populisme représente finalement l'avatar inconscient du fascisme.

Ce n’est pas étonnant car le populisme constitue une étiquette hétérogène voire hétéroclite, parce qu’elle désigne des phénomènes très différents, et dont la fonction taxonomique est de prolonger un cordon sanitaire autour d'une entité suspecte et rebelle. Cependant, la construction rhétorique du populisme par l'orthodoxie académique trahit les craintes mêmes des citadins libéraux et des universitaires du courant dominant, qui regardent avec méfiance l'émergence de la politique sans médiation, de l'action directe et de la démocratie plébiscitaire. En conséquence, le populisme et les intellectuels ont toujours semblé en désaccord, puisque le populisme proclame la futilité - voire la perniciosité - d'une classe cléricale.

Néanmoins, le populisme est en soi une tradition intellectuelle respectable, dont les partisans ont engagé dès le début un dialogue controversé avec le rationalisme politique dans ses versions libérales et marxistes - et ont résolument influencé le second ! Certes, les Narodniki russes de la fin du XIXe siècle ont été les pionniers du populisme et du socialisme agraire, et les premiers à élaborer une critique solide des téléologies libérales et marxistes, défiant l'idée de progrès dans ses formes tant linéaires que dialectiques.

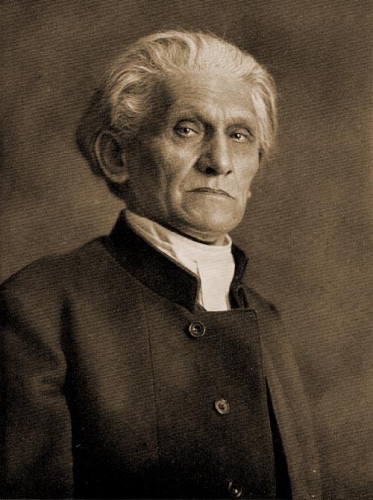

Le populisme russe a scandalisé la rationalité bourgeoise car il visait à suspendre les travaux du capital et à rétrograder l'économie vers l'agriculture et le pastoralisme communaux. En ce sens, le populisme était non-téléologique et non-universaliste, soulignant le caractère exceptionnel du développement périphérique russe. Néanmoins, le rejet de la modernité capitaliste par les populistes était loin d'être une utopie romantique négative. Vassily Vorontsov (photo), un économiste populiste, considérait la Russie, une nation modernisatrice tardive, incapable de rattraper les pays capitalistes matures, compte tenu de l'accès restreint de la Russie aux marchés et technologies internationaux. En effet, le populisme avait une vision plus vive, plus sophistiquée et moins mécanique des « relations cœur-périphérie » que le marxisme vulgaire. Il est intéressant de noter que les auteurs narodniki ont exploré les contextes de dépendance du capitalisme mondial, et ont ainsi anticipé la théorie du développement inégal et combiné -notion attribuée à tort à Trotsky.

Le populisme russe a scandalisé la rationalité bourgeoise car il visait à suspendre les travaux du capital et à rétrograder l'économie vers l'agriculture et le pastoralisme communaux. En ce sens, le populisme était non-téléologique et non-universaliste, soulignant le caractère exceptionnel du développement périphérique russe. Néanmoins, le rejet de la modernité capitaliste par les populistes était loin d'être une utopie romantique négative. Vassily Vorontsov (photo), un économiste populiste, considérait la Russie, une nation modernisatrice tardive, incapable de rattraper les pays capitalistes matures, compte tenu de l'accès restreint de la Russie aux marchés et technologies internationaux. En effet, le populisme avait une vision plus vive, plus sophistiquée et moins mécanique des « relations cœur-périphérie » que le marxisme vulgaire. Il est intéressant de noter que les auteurs narodniki ont exploré les contextes de dépendance du capitalisme mondial, et ont ainsi anticipé la théorie du développement inégal et combiné -notion attribuée à tort à Trotsky.

Il est vrai que le marxisme canonique n'avait même pas de théorie de l'impérialisme, que Lénine a improvisée après avoir bricolé avec les thèses sur l'impérialisme formulées par Hobson, sans les connotations antisémites. Marx lui-même a atténué sa vision naïvement progressiste et whiggish du capitalisme grâce aux études de Kovalevsky sur l'obschina et la question agraire (1879). Le populiste Tkachev (photo) a également influencé Lénine sur les questions tactiques. De plus, Podolinsky a fait progresser les calculs énergétiques et écologiques, afin d'affiner l'analyse métabolique du capitalisme. Après l'Octobre rouge, le sociologue agrarien Tchaïanov a conçu un modèle rigoureux d'économie domestique paysanne. Pendant ce temps, Kondratieff - membre du Parti social révolutionnaire, une version du populisme parlementaire - a tracé les cycles à long terme de l'expansion technologique et financière depuis les années 1750, sans nul doute une oeuvre géniale.

Il est vrai que le marxisme canonique n'avait même pas de théorie de l'impérialisme, que Lénine a improvisée après avoir bricolé avec les thèses sur l'impérialisme formulées par Hobson, sans les connotations antisémites. Marx lui-même a atténué sa vision naïvement progressiste et whiggish du capitalisme grâce aux études de Kovalevsky sur l'obschina et la question agraire (1879). Le populiste Tkachev (photo) a également influencé Lénine sur les questions tactiques. De plus, Podolinsky a fait progresser les calculs énergétiques et écologiques, afin d'affiner l'analyse métabolique du capitalisme. Après l'Octobre rouge, le sociologue agrarien Tchaïanov a conçu un modèle rigoureux d'économie domestique paysanne. Pendant ce temps, Kondratieff - membre du Parti social révolutionnaire, une version du populisme parlementaire - a tracé les cycles à long terme de l'expansion technologique et financière depuis les années 1750, sans nul doute une oeuvre géniale.

II

Vers les années 1900, l'Amérique latine ressemblait à la Russie sous plusieurs aspects. Les deux régions languissaient dans un retard relatif, l'inertie étant par intermittence dynamisée par les aubaines que pouvaient constituer les exportations ponctuelles de matières premières. Bien que l'autocratie éclairée soit une caractéristique particulière de la Russie (et aussi du Brésil jusqu'en 1889), le reste de l'Amérique latine abondait en républiques peu représentatives, de style Potemkine, dominées par des cliques mercantiles. Sur le plan démographique, les paysans et les anciens serfs peuplaient les vastes espaces des deux blocs continentaux, tandis que l'analphabétisme et l'urbanisation chaotique ont donné naissance à une intelligentsia déracinée et inorganique.

La bohème russe et les rastaquouères sud-américains se sont retrouvés au carrefour que fut Paris à la Belle Époque, ressentant leur propre étrangeté aux portes de la culture métropolitaine. D'où un sentiment commun d'aliénation. D'où aussi la ruée vers la refonte et la mise à jour de leurs propres sociétés. Mais était-ce possible ? Était-ce même souhaitable ? Le zèle des Russes et des Latino-Américains pour l'aggiornamento s'est très vite éteint et s'est transformé en frustration. Le progrès matériel semblait être un horizon toujours plus lointain et, s'il était enfin réalisable, ses sombres conséquences décourageaient l'émulation. Telle était, par exemple, l'attitude de Herzen (photo) après de longs séjours à l'Ouest - Herzen lui-même un libéral repenti qui devint le doyen et le mentor du narodnischestvo. Les provinciaux hésitaient à adhérer pleinement au projet de modernité universelle et à sa fugue vers l'avenir.

La bohème russe et les rastaquouères sud-américains se sont retrouvés au carrefour que fut Paris à la Belle Époque, ressentant leur propre étrangeté aux portes de la culture métropolitaine. D'où un sentiment commun d'aliénation. D'où aussi la ruée vers la refonte et la mise à jour de leurs propres sociétés. Mais était-ce possible ? Était-ce même souhaitable ? Le zèle des Russes et des Latino-Américains pour l'aggiornamento s'est très vite éteint et s'est transformé en frustration. Le progrès matériel semblait être un horizon toujours plus lointain et, s'il était enfin réalisable, ses sombres conséquences décourageaient l'émulation. Telle était, par exemple, l'attitude de Herzen (photo) après de longs séjours à l'Ouest - Herzen lui-même un libéral repenti qui devint le doyen et le mentor du narodnischestvo. Les provinciaux hésitaient à adhérer pleinement au projet de modernité universelle et à sa fugue vers l'avenir.

Parallèlement, la réponse latino-américaine à l'Angst (l’angoisse) moderne fut l'Arielismo, la poétisation du retard économique en tant que forteresse contre l'industrialisme et le pragmatisme anglo-saxons. Ariel était l'esprit de légèreté qui s'opposait au génie terrestre Caliban, les personnages antagonistes de Shakespeare dans le cadre épique de La Tempête. Ariel incarnait la plupart des vertus prétendument latines de l'honneur et de la religion, tandis que Caliban était un daimon tellurique dont le déchaînement précipiterait le monde dans le matérialisme de base. Il est clair que ce discours n'était qu'une consolation esthétique, bien qu'il révèle un certain complexe d'infériorité. Jusqu'à présent, l'arielismo était un thème agréable et inoffensif pour les conversations d'après-dîner sous les régimes libéraux oligarchiques. Ce n'est que dans les années 1910, en particulier avec le déclenchement de la révolution mexicaine, que l'opinion publique a connu un changement radical. Les masses rurales ont commencé à se révolter.

III

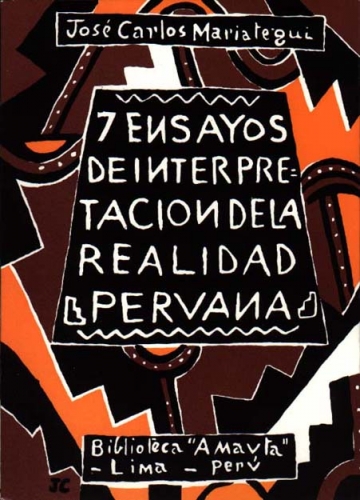

Ironiquement, celui qui est souvent reconnu comme le premier marxiste d'Amérique latine est en réalité son premier populiste théorique. L'écrivain et activiste Juan Carlos Mariátegui est l'auteur des Sept thèses interprétatives sur la réalité péruvienne (1928), essai qui revendique la prééminence des contextes locaux et nationaux sur la pensée sociale eurocentrique appliquée passivement. Il a critiqué le positivisme formulé de la Seconde Internationale, ainsi que le scolastique soviétique naissante. Il a plaidé pour une interprétation contextuelle, organique et in situ des réalités sociales, en évitant le doctrinarisme abstrait.

En même temps, il assimile les thèmes volontaristes précédemment posés par le syndicaliste révolutionnaire Georges Sorel, notamment la grève générale, d'où découle un nouvel élan mythique pour les luttes populaires. Pendant son exil en Italie dans les années 20, Mariátegui a été témoin du double processus, que fut la montée du communisme et du fascisme, héritier de la décomposition de la social-démocratie révisionniste. Ce phénomène qui l'a intrigué. À ce titre, il a adopté un point de vue indigéniste concernant la population autochtone du Pérou, une approche qui rappelle le vieux populisme. Bien qu'il soit un socialiste engagé, Mariátegui a subtilement nuancé le protagonisme du prolétariat moderne. Rétrospectivement, le volontarisme et l'indigénisme - sans parler de l'analyse de la dépendance coloniale - peuvent rapprocher Mariátegui de la matrice populiste plutôt que du marxisme officiel.

En même temps, il assimile les thèmes volontaristes précédemment posés par le syndicaliste révolutionnaire Georges Sorel, notamment la grève générale, d'où découle un nouvel élan mythique pour les luttes populaires. Pendant son exil en Italie dans les années 20, Mariátegui a été témoin du double processus, que fut la montée du communisme et du fascisme, héritier de la décomposition de la social-démocratie révisionniste. Ce phénomène qui l'a intrigué. À ce titre, il a adopté un point de vue indigéniste concernant la population autochtone du Pérou, une approche qui rappelle le vieux populisme. Bien qu'il soit un socialiste engagé, Mariátegui a subtilement nuancé le protagonisme du prolétariat moderne. Rétrospectivement, le volontarisme et l'indigénisme - sans parler de l'analyse de la dépendance coloniale - peuvent rapprocher Mariátegui de la matrice populiste plutôt que du marxisme officiel.

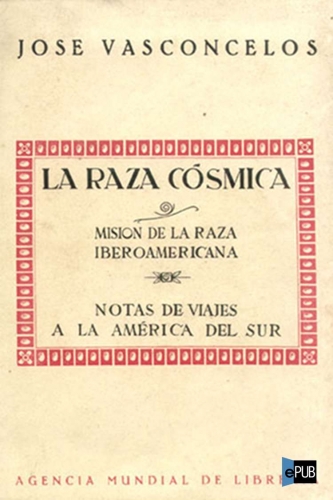

En fait, l'indigénisme reste un élément fort du populisme latino-américain, en particulier au Mexique et dans les pays andins. Sa principale éclosion s'est produite dans le sillage de la révolution mexicaine, qui s'est cristallisée dans une législation corporatiste protégeant les propriétés foncières collectives indiennes (ejidos) et donc l'agriculture de subsistance. Quoi qu'il en soit, l'institutionnalisation complète de la révolution mexicaine n'a eu lieu que sous le gouvernement de Lázaro Cárdenas (1934-1940), connu pour sa nationalisation du pétrole et l'approfondissement de la réforme agraire. La figure clé de toute cette période est José Vasconcelos, éducateur, polymathe éclectique et apologiste de la synthèse culturelle et raciale du peuple mexicain.

En fait, l'indigénisme reste un élément fort du populisme latino-américain, en particulier au Mexique et dans les pays andins. Sa principale éclosion s'est produite dans le sillage de la révolution mexicaine, qui s'est cristallisée dans une législation corporatiste protégeant les propriétés foncières collectives indiennes (ejidos) et donc l'agriculture de subsistance. Quoi qu'il en soit, l'institutionnalisation complète de la révolution mexicaine n'a eu lieu que sous le gouvernement de Lázaro Cárdenas (1934-1940), connu pour sa nationalisation du pétrole et l'approfondissement de la réforme agraire. La figure clé de toute cette période est José Vasconcelos, éducateur, polymathe éclectique et apologiste de la synthèse culturelle et raciale du peuple mexicain.

L'essai de Vasconcelos intitulé La race cosmique (1925) présente un rare mélange de darwinisme social optimiste et de messianisme laïc. Pour le dire avec humour, Vasconcelos est une sorte de Spengler à l'envers, puisque l'auteur mexicain exalte le métissage et postule un avenir extatique en perspective, où toutes les différences humaines pourraient trouver une réconciliation finale. De manière inattendue, sa réputation d'humaniste a subi un sérieux revers après avoir soutenu les puissances de l'Axe. Il admire les expériences fascistes pour leur élan mobilisateur lors des turbulentes vicissitudes, une situation qui ressemble alors à un scénario mexicain. Bien qu'antiraciste accompli, Vasconcelos professait toujours un patriotisme métaphysique pittoresque - d'où la tension entre son universalisme et son nativisme. Tout au long de sa carrière, Vasconcelos a été un détracteur acharné des puissances atlantiques.

Vivant sur les rives du Pacifique, Víctor Raúl Haya de la Torre a été une figure importante au Pérou et au Mexique, où il a trouvé refuge après avoir été expulsé de son propre pays pour des raisons politiques. Né au Pérou en 1895, Haya de la Torre a fondé peut-être le seul parti national d'Amérique latine avec de véritables projections continentales. Il est à l'origine, en 1924, de l'Alliance populaire révolutionnaire américaine (APRA), un mouvement formellement social-démocrate avec de forts tropismes populistes, qui a fini par dégénérer en démagogie, en corruption parlementaire et en clientélisme rampant. Malgré cela, les débuts de l'APRA étaient prometteurs. L'APRA a inspiré la formation du Parti socialiste du Chili en 1933, qui a adhéré à un programme anti-impérialiste et anti-oligarchique, n'accordant qu'un intérêt de pure forme aux orthodoxies figées des marxistes. À cette époque, des purges internes ont eu lieu parce que les rivalités entre staliniens et trotskystes entravaient l'action politique des partis communistes locaux, laissant un vide bientôt comblé par ce nouveau socialisme populiste.

IV

Selon la sagesse populaire, Lázaro Cárdenas au Mexique, Gétulio Vargas au Brésil et José Domingo Perón en Argentine ont incarné les aventures du populisme à travers le continent. Le péronisme est probablement le cas le plus étudié des trois, étant aussi le plus dramatique et le plus important dans la modélisation du système politique argentin jusqu'à présent. Caméléonesque et mercuriel, le péronisme a recueilli en son sein un éventail disparate de tendances : Intégrisme maurrassien, syndicalisme, fascisme, coopérativisme et même trotskysme. Bien que la position pro-travailliste soit apparue très tôt à l'époque de Perón, la ferveur anti-impérialiste s'est réellement enflammée après la révolution cubaine (1959), épisode qui a déclenché l'émergence de guérillas urbaines pendant l'exil de Perón dans l'Espagne franquiste. À l'origine, l'archétype évident du péronisme était le fascisme italien, dont le général argentin a copié à la fois la politique et le style. Logiquement, la législation sociale a suscité le soutien véhément de la classe ouvrière, en particulier des travailleurs de l'arrière-pays métis, les cabecitas negras – les "petites têtes noires", une comparaison ornithologique plutôt que raciste.

Curieusement, un groupe d'anciens intellectuels sociaux-libéraux désenchantés a préparé la voie au péronisme en tant qu'idéologie. Ils ont formé un conclave d'historiens révisionnistes, qui ont jugé de façon critique les truismes libéraux sur le passé républicain de l'Argentine, lui-même marqué par la dépendance coloniale envers la Grande-Bretagne - ainsi, l'avènement de la modernité pour l'Argentine n'a pas été une libération politique mais simplement un asservissement impérial. Le nom du groupe, FORJA (forge, creuset), était censé transmettre un sentiment de rectification virile par l'effort et l'endurance, et proposait une renaissance industrielle. FORJA a officiellement duré une décennie entière (1935-1945), bien que ses échos prosélytes résonnent encore aujourd'hui. Ses membres les plus prolifiques furent Arturo Jauretche et Raúl Scalabrini Ortiz, propagandistes zélés d'un évangile nationaliste de gauche.

Gaffeurpatenté d'origine basque et rustique, Jauretche dénonce le système de la Banque centrale et l'entrée de l'Argentine au FMI (Plan Prebisch, 1956) comme des mécanismes de dépendance mis en place par l'impérialisme atlantique. Il s'aligne avec conviction sur Perón, dont la première administration (1946-1955) a réussi à isoler l'Argentine des exigences de la finance internationale. De même, Jauretche a été une figure importante du révisionnisme historique latino-américain, contrevenant ainsi aux mythes conventionnels du dogme libéral depuis l'indépendance (1810). Il a anticipé la plupart des résultats de la théorie des dépendances, bien qu'il les ait exprimés avec un flair journalistique tout personnel et intellectuellement instable. Dans l'ensemble, il était l'économiste du pauvre, occupant le poste de directeur de banque au début du péronisme. Jauretche lui-même a eu un certain impact sur le jeune Ernesto Laclau, le père de ce dernier étant en bons termes avec Jauretche - On Populist Reason (2005), livre de Laclau a récemment renouvelé les études sur notre sujet, celui de la redoute post-marxiste.

Rétrospectivement, on peut affirmer que 1910, 1929 et 1959 ont marqué les itinéraires axiaux du populisme pour l'Amérique latine. La révolution mexicaine a fourni les thèmes agraires et indigénistes, tandis que le crash de Wall Street a bouleversé les économies latino-américaines orientées vers l'exportation, provoquant des réactions protectionnistes et développementales d'un hémisphère en ruines. Trois décennies plus tard, la Révolution cubaine a électrisé les nouvelles générations et a poussé le nationalisme plébéien dans une position ouvertement anti-impérialiste. Soit dit en passant, le virage à gauche de l'Église catholique a fait apparaître un autre moment intéressant pour l'effervescence populiste. Cette évolution a été incarnée avec éloquence par les conférences épiscopales de Medellín (1968) et de Puebla (1979). En conséquence, la Théologie de la Libération a revigoré les traditions missionnaires de la Contre-Réforme et a catalysé une vague de communautés paysannes militantes, notamment au Nicaragua et au Brésil, où le Sandinisme et le MST (« Mouvement des Sans Terre ») sont actuellement des acteurs majeurs sur la scène politique.

00:20 Publié dans Définitions, Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : populisme, populisme latino-américain, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique, théorie politique, politologie, sciences politiques, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le souverain, c’est la communauté et non l'État

Le souverain, c’est la communauté et non l'État

Alberto Buela (*)

Il faut essayer d'appeler les choses par leur nom pour pouvoir comprendre ce dont on parle. Ainsi, lorsque nous essayons de parler de l'État, nous devons clarifier une série de concepts adjacents tels que communauté, société, gouvernement, nation, peuple afin de comprendre de quoi nous parlons.

Répétons tout cela une fois de plus.

La communauté est un groupe de personnes qui vivent sur un territoire et partagent des valeurs et des expériences. La société, c’est le même groupe humain, mais au lieu de partager des valeurs, ils partagent des contrats, c'est pourquoi Marx pourrait dire que l'entreprise est le cœur de la société civile. Nous vivons ensemble, nous devons prendre soin les uns des autres, tandis que dans la communauté, nous nous complétons et nous nous aidons les uns les autres. La proximité qui existe avec les autres est un élément de la communauté. Dans la société, la philanthropie s'exprime à travers l'idée de fraternité, tandis que dans la communauté, la charité est la règle. Aujourd'hui, dans un échange intellectuel, la dernière encyclique Fratelli Tutti mélange tout, la fraternité avec la charité, la communauté avec la société dans un salmigondis inextricable où "un âne est pareil à un grand maître".

Le gouvernement est l’instance qui détient le pouvoir et c'est donc lui qui conçoit les fins à atteindre. Alors que l'État arbitre les moyens pour y parvenir. Le gouvernement est centralisé en un seul pouvoir exécutif et l'État est décentralisé en tant qu'organe exécutif.

Les fonctionnaires de l'État (à partir du niveau de directeur) sont les administrateurs des biens publics afin que les mesures prises par le gouvernement (ministres, secrétaires et sous-secrétaires) soient appliquées efficacement.

L'État n'a pas d' « être en soi » mais n'est et n'existe que dans son appareil, c'est-à-dire les différents ministères et secrétariats.

Cette distinction entre gouvernement et État, qui est claire et évidente dans le péronisme, ne se retrouve ni dans les différentes formes de démocratie ni dans le socialisme ni dans le fascisme.

Dalmacio Negro Pavon.

À ce sujet, le philosophe et politologue Negro Pavón affirme : "Le gouvernement existe depuis le début des temps en tant qu'institution naturelle ou normale de la politique, l'État étant une exception (moderne, ajoutons-nous). Les formes historiques de la politique ont été, sont et seront probablement des gouvernements sans Etat".

L'État a été créé en tant que sujet neutre, présidant la coexistence de groupes humains antagonistes, pour éviter les guerres de religion entre catholiques et protestants. Sa période historique, à proprement parler, commence avec les révolutions américaine et française de 1776 et 1789. Bien qu'historiquement le premier État moderne soit l'État espagnol avec l'union des couronnes de Castille et d'Aragon.

L'État moderne qui est né dans le cadre de l'économie capitaliste libérale s'est soumis à la loi aveugle de l'offre et de la demande comme seul critère de justice, mais ses contradictions et les demandes du peuple, surtout à partir du milieu du XIXe siècle, ont produit un changement qui s'est réalisé à partir de la troisième décennie du XXe siècle.

L'État moderne qui est né dans le cadre de l'économie capitaliste libérale s'est soumis à la loi aveugle de l'offre et de la demande comme seul critère de justice, mais ses contradictions et les demandes du peuple, surtout à partir du milieu du XIXe siècle, ont produit un changement qui s'est réalisé à partir de la troisième décennie du XXe siècle.

Ainsi, l'État-providence est apparu là où l'État a acquis plus de pouvoir afin de remplir la fonction de régulation de l'économie. Cette période a duré jusqu'aux années 1980, après quoi l'État est devenu obèse comme un éléphant, multipliant le nombre de ses employés et couvrant des zones qui ne lui revenaient pas. En même temps, l'économie privée s'est développée, en grande partie à partir d'entreprises corrompues en lien avec le même État inefficace, créant des sociétés quantitativement supérieures aux États eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous vivons le paradoxe suivant : l'État est attaqué sur deux fronts : d'en haut, par les grands consortiums de l'économie internationale, par l'impérialisme international de la monnaie, et d'en bas, par les nationalismes régionaux et les minorités financées par ce même État, qui cherchent à le fragmenter.

Il y a de nombreuses années, en 1987, nous avions écrit : "L'État est l'instrument politique moderne ultime créé par l'homme. Bien sûr, en raison de son gigantisme incommensurable, il a fait croire à beaucoup de gens qu'il avait sa propre « existence », son propre « être ». Mais la vérité est que l'État, malgré son gigantisme, continue de n'être qu’un moyen et, en tant que tel, a son être dans une autre orbite. Par conséquent, s'interroger sur l'essence de l'État ou sur l'État lui-même est une fausse question. Ou une question qui n'a de réponse que si, comme Hegel, on a hypostasié l'État et on en a fait une figure divine correspondant à "l'esprit éthique et/ou à une volonté substantielle révélée qui pense et sait, qui exécute ce qu'elle sait et dans la mesure où elle sait". Mais il s'agit d'un raisonnement spéculatif et nous sommes passés à un niveau de réflexion.

L'État, comme nous l'avons dit, n'est pas "un être en soi" mais est un simple artifice qui met en œuvre la souveraineté d'une nation. La nation est une entité historique qui implique une communauté organisée qui s'exprime à travers l'ethos : les usages, les manières, les coutumes et les croyances d'un peuple.

Pour toutes ces raisons, nous devons parler, comme l'enseigne ce grand penseur du droit et de la politique qu'est le Dalmacio Negro Pavon, de Nation-Etat plutôt que d'État-nation, comme on le fait habituellement.

Pour toutes ces raisons, nous devons parler, comme l'enseigne ce grand penseur du droit et de la politique qu'est le Dalmacio Negro Pavon, de Nation-Etat plutôt que d'État-nation, comme on le fait habituellement.

Il y a de nombreuses années, l'un des premiers philosophes argentins, Saúl Taborda (1885-1944), observait en 1933 que : "L'État est aujourd'hui esclave des intérêts économiques des groupes et des partis... Il n'y a pas de témoignage plus évident de sa mort que l'extraordinaire essor que prend la dictature sous toutes les latitudes de la terre".

Le concept de nation fait référence à l'unité historico-politique d'un peuple ayant la capacité d'agir et la conscience de son caractère unique dans le concert des nations du monde. Alors que le peuple qui n'existe pas en tant que nation, par exemple les Juifs avant 1948, est un groupe d'êtres humains unis par une conscience ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, mais pas nécessairement politique.

Nous voyons que le concept de nation exige un double mouvement de conscience, celui d'un peuple en tant qu'unité politique devant lui-même et celui de son unicité historique devant les autres nations. Tout cela est exprimé dans un programme ou un projet national qui indique son destin et sa volonté d'exister avec ses propres caractéristiques. Tout cela peut ou non être exprimé dans une constitution. Si elle est exprimée dans une constitution, cette nation devient un État national, qui par définition n'est rien d'autre que "la nation légalement organisée".

Le concept de peuple est limité à un groupe important d'êtres humains unis par la conscience commune d'appartenir à des valeurs ethniques, morales, culturelles, linguistiques et religieuses. Et en tant que telle, elle n'a pas accès à l'activité politique tant qu'elle n'est pas intégrée dans une communauté organisée. Mais pour ce faire, elle doit se constituer en nation.

Après avoir clarifié ce que nous entendions faire des concepts d'État, de gouvernement, de société, de communauté, de nation et de peuple, nous ne pouvons que réaffirmer le titre de cet article : le souverain est la communauté et non l'État.

(*) buela.alberto@gmail.com

Notes :

1) Sur ce thème, le libre de Ferdinand Tönnies garde toute sa pertinence: Comunidad y Sociedad (1912). Ensuite les textes de Peron dans Discursos de Descartes y la Comunidad Organizada.

2) Negro Pavón, Dalmacio: Gobierno y Estado dos modos de pensamiento, Anales de la real academia de Cs. Morales y políticas, curso académico 2015-2016, Madrid, 2017

3) Hegel: Principios de la filosofía del derecho, parágrafo 257

4) Buela, Alberto: Aportes al pensamiento nacional, Ed. Grupo Abasto, 2da. ed., Buenos Aires, 2011, p. 93

5) Taborda, Saul: La crisis espiritual y el ideario argentino, Univ. Nac. Del Litorial, Santa Fe, 1958

00:15 Publié dans Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, philosophie politique, alberto buela, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook