Par Jure Georges Vujic, écrivain franco-croate, politologue ♦ Après la chute du mur de Berlin, alors que le paradigme de la « fin de l’histoire » de Fukuyama et le triomphe du modèle de la démocratie libérale de marché au niveau planétaire prévalaient, la technocratisation des élites dirigeantes mondialistes et leur séparation du peuple ont remis en question la légitimité démocratique d’un tel mode de gouvernement oligarchique.

La pandémie de Covid-19 en tant que crise sanitaire mondiale est un indicateur de la crise actuelle du modèle politique, économique et social du libéralisme, soulevant ainsi la question de l’efficacité et de la responsabilité du modèle dominant de gouvernance libérale, en particulier en temps de crise. L’un de ces problèmes découle directement des pénuries, c’est-à-dire des pénuries successives dans divers secteurs clés de l’économie et de la santé publique, causées par l’absence de production nationale autosuffisante, qui révèle l’état de dépendance économique et sanitaire. La pandémie a révélé le cœur de la crise contemporaine du libéralisme postmoderne, à savoir la crise de l’hybris, de la démesure de la croissance, de la consommation et du progrès, et du déséquilibre dans la production nationale. Il n’est donc pas étonnant que de sérieuses options idéologiques et politiques alternatives conservatrices, souverainistes et populistes soient proposées comme correctif aux dynamiques néo-libérales destructrices, parce qu’elles satisfont le besoin de trouver un nouvel équilibre : le besoin de modération dans l’innovation, la production et la consommation, et la stabilité dans l’échange. C’est pourquoi, certains ont d’ores et déjà vu dans la crise globale du Covid-19 la fin de la « mondialisation heureuse ». Même si certains parlent de défaite du néo-libéralisme, en louant le retour de l’État-providence, de l’État-nation souverain, d’autres appellent à un retour aux sources du libéralisme classique. Il semblerait que la vague postlibérale soit loin d’annoncer une rupture radicale avec le modèle libéral dominant, dans la mesure où notre imaginaire individuel et collectif reste bien ancré dans la conception économiciste de la vie moderne conditionnant la pensée, les réflexes et les modes de vie.

Tout comme le postmoderne, le terme postlibéral même reste contradictoire car il est difficile de dépasser ce qui a vocation au renouvellement permanent, tout comme la modernité libérale. Le « post-isme » libéral serait alors une notion « fourre-tout », fédératrice de diverses familles de pensée, évoluant comme un caméléon sous diverses formes en fonction de l’époque. Tout comme il existe une nébuleuse postmoderne, il y a une nébuleuse postlibérale qui, loin de s’inscrire dans une structure, une hiérarchie, s’inscrit dans un univers horizontal, fluide, « liquide » et hétérogène… D’autre part, alors que la « raison d’être », le sens du libéralisme se situait dans la reproduction économiciste de l’ordre politiquement social spontané, en réponse à l’absolutisme de l’État, le postlibéralisme fonde sa légitimité, son «éthos » sur la gestion exceptionnaliste du désordre du chaos. En effet, le libéralisme a toujours fait bon ménage avec des mesures répressives d’exception lorsque l’ordre libéral était menacé, alors que la religion des droits de l’homme ne l’a pas empêché de s’accommoder des pires régimes totalitaires, de sorte que l’on peut à juste titre parler de régime de liberté liberticide.

Le libéralisme, une anthropologie politique pathogène

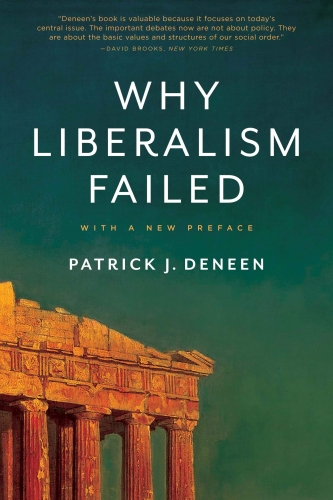

L’émergence du postlibéralisme pose en effet la question paradoxale du succès du libéralisme, mais aussi de son dépassement nécessaire. En ce sens, Patrick J. Deneen, professeur à l’université Notre-Dame aux États-Unis, dans son livre Why Liberalism Failed constate ce paradoxe : « Le libéralisme a échoué précisément parce qu’il a réussi. » Deneen soutient que la défaite du libéralisme est le produit de ses contradictions internes qui créent constamment des pathologies sociales, lesquelles menacent non seulement le libéralisme en soi mais la stabilité politique et sociale en général. Depuis les débuts de la théorie du libéralisme de Francis Bacon, Thomas Hobbes, à John Locke, Deneen estime que les prémisses originelles du libéralisme se fondent sur une « fausse » anthropologie philosophique, qui repose sur deux piliers : le volontarisme et l’individualisme. Il n’est pas étonnant que le postlibéralisme contemporain cherche à promouvoir et à articuler une nouvelle anthropologie anthropocène biopolitique sous la forme d’une vision transhumaniste de la condition humaine, qui est le résultat socio-pathologique direct de la première anthropologie classique, protolibérale progressiste et anthropocentrique, ainsi qu’une expression de la conception évolutionniste du monde. Bien sûr, le libéralisme a aussi ses courants alternatifs et dissidents sous forme de libertarisme ou de paléo-libéralisme, qui prônent la réhabilitation du libéralisme classique en réponse aux excès des expériences déviantes du néo-libéralisme. Dans Les Métamorphoses de la lutte des classes, le philosophe français Michel Clouscard montre combien le libéralisme, en tant que discours légitimateur de la dynamique du marché capitaliste, sait s’adapter et se transformer en fonction de la nouvelle anthropologie culturelle et politique du moment. L’individualisme et la permissivité, loin de remettre en cause radicalement les fondements de la société bourgeoise, ont en fait permis la réalisation de nouveaux marchés pour une nouvelle forme de capitalisme de divertissement et de « séduction ». De plus, David Harvey dans sa Brève histoire du néo-libéralisme place le phénomène du néo-libéralisme dans un large éventail historique, du règne de Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, à la Chine de Deng et au Chili de Pinochet, soulignant la grande adaptabilité reproductive de ce phénomène politique et économique. On retrouve ses transformations dans le modèle néo-libéral du Mexique dans les années 80, de la Russie dans les années 90 et même en Suède en tant que modèle néo-libéral à part. Le sociologue Michel Freitag estime que le libéralisme a détruit le système symbolique de la société et la possibilité d’une coexistence harmonieuse parce que toute relation humaine, comme la société, est basée sur un système de codes symboliques. Selon lui, dans la société de la Grèce antique, nous trouvons la conception la plus riche de la liberté politique, qui combine les principes d’aidos (solidarité) et de diké (justice) qui font défaut dans les sociétés libérales atomisées et hyperindividualistes. Le néo-libéralisme contemporain est une négation du politique en tant que res publica, une lutte pour le bien commun, tandis que sa dynamique darwiniste de marché détruit la capacité d’action collective et la création d’une coexistence réfléchie et raisonnable.

Nouvelle règle anthropocène globale

Néanmoins, le postlibéralisme, qui implique qu’à ce jour la société et la politique ont été dominées par des paradigmes spécifiquement libéraux (ou déjà néo-libéraux), tels que la démocratie, le libre marché, le mondialisme et l’individualisme culturel, ne signifie pas que nous avons dépassé aujourd’hui cette matrice politico-sociale libérale. Cette notion suggérerait que nous avons laissé le vieux monde dominé par le libéralisme dans toutes ses composantes de gauche social-démocrate ou de droite libérale et que nous entrons dans un monde où de nouveaux paradigmes illibéraux ou antilibéraux domineront l’espace public. Cependant, en tant que produit des transformations constantes du libéralisme tout au long de l’histoire, le postlibéralisme est actuellement un phénomène politique historique hybride, en émergence, qui, selon certains analystes, aurait rompu avec le libéralisme classique (protolibéralisme) et le néo-libéralisme. Comme ses prédécesseurs, le postlibéralisme reposerait sur ses propres postulats, ses « régimes de vérité », et de pouvoir. Selon Michel Foucault, il s’agirait donc de la « loi », c’est le nomos de la biopolitique, c’est-à-dire un mode de gouvernance qui repose sur sa propre rationalité, sa pratique, sa technologie et sa norme postpolitiques propres. De la théorie libérale, le postlibéralisme retient le mythe du progrès, le discours et le « comportement social », et, de la théorie économique néo-libérale, il accepte l’idée qu’un marché qui produit empiriquement une concurrence et des prix harmonieux n’est pas naturel mais résulterait d’une construction sociale fragile. Le postlibéralisme, à travers la radicalisation des mécanismes de gestion de la vie humaine, redéfinit l’expérience humaine, en profondeur voire ontologiquement, en combinant le « sujet libéral égoïste » et « l’entrepreneur néo-libéral du libre-échange » avec le modèle bio-humain. Contrairement au libéralisme et au néo-libéralisme classiques, le postlibéralisme réduit la différence entre l’individu et la collectivité par ce que l’on peut appeler le gouvernement de domination thérapeutique des corps individuels dans le sillage de la nouvelle biopolitique globale. En effet, les mesures biopolitiques qui ont été conçues en réponse à la propagation du virus du Covid-19, ont configuré une nouvelle forme de gouvernance appliquée au niveau planétaire, en s’appuyant sur les technologies de gouvernance numérique pour faire appliquer la règle anthropocène. Bien que n’étant pas le résultat de consultations entre États souverains, la gestion de crise pandémique mondiale implique la mise en œuvre de systèmes d’évaluation des risques en temps réel basés sur les mathématiques et l’informatique, qui incluent des mesures de contrôle de la population et l’imposition de mesures sécuritaires et de restrictions sanitaires (dites de distanciation sociale, utilisation de drones détecteurs de présence, géolocalisation). Ainsi, aujourd’hui, la plupart des démocraties libérales occidentales appliquent des mesures biopolitiques en réponse à la propagation des virus, qui dessinent les contours de la règle globale du biopouvoir. Giorgio Agamben parle de la nouvelle condition humaine de « vie nue » (homo sacer), laquelle a marqué l’entrée dans l’ère anthropocène (le moment où l’humanité s’est érigée en force géologique qui a transformé irréversiblement son cadre de vie). Il s’agit d’une rupture totale entre les vies politiques et biologiques de l’individu, et l’homo sacer, dans sa nouvelle condition biologique, se trouve soumis à la souveraineté de l’état d’exception. La règle postlibérale serait le reflet du pouvoir anthropocène qui devrait trouver des réponses à la situation d’instabilité générale et mondiale causée par le développement d’une économie postmoderne basée sur l’utilisation illimitée des ressources naturelles, une instabilité qui affecte tous les êtres vivants et à laquelle les États-nations modernes ne peuvent pas répondre. Si la règle politique moderne était basée sur une anthropologie exclusive qui opposerait l’humanité à la nature (en tant que facteur externe), le pouvoir anthropocène encouragerait l’anthropologie inclusive, qui intégrerait la nature dans un système censé être contrôlé et intégré.

De l’État Léviathan et à l’État cyborg

Le virus du Covid-19, qui apparaît en tant que « game changer », fonctionnerait comme moteur disruptif d’une nouvelle politique postlibérale. La pandémie a permis l’activation d’un gouvernement mondial opaque, qui était déjà opérationnel, mais qui n’était pas encore visible en tant que tel sous la forme de biopouvoir. La crise globale sanitaire du Covid-19 serait « un accélérateur de transformation » permettant la mise en place de stratégies de choc, selon la thèse de Schumpeter de la « destruction créatrice », alors que la pandémie au niveau planétaire serait une opportunité pour accélérer la mise en place de la règle globale anthropocène. Ainsi, les transformations successives du libéralisme au cours des quarante dernières années cèdent aujourd’hui la place au postlibéralisme en tant que nouvelle forme de gouvernement de transition, qui fait de l’économie un moyen de transformation anthropologique et transhumaniste de l’espèce humaine dans le cadre d’un nouvel « environnement hostile » planétaire. En ce sens, l’analyse proposée par Barbara Stiegler dans « Il faut s’adapter » à partir des travaux de Walter Lippmann (connu pour sa thèse sur la « fabrique du consentement ») démontre que le but du néo-libéralisme n’est pas seulement de nature économique mais aussi anthropologique ; il s’inscrit dans la filiation évolutionniste et constructiviste (d’inspiration darwiniste) de l’espèce humaine, tandis que Lippmann y ajoute un objectif politique : organiser massivement l’adaptation de l’espèce humaine au nouvel état du monde, imposé par la mondialisation du marché. Ainsi, le néo-libéralisme mais aussi l’ordolibéralisme allemand légitiment le recours au rôle organisateur ou régulateur de l’État. Dans le nouveau contexte du biopouvoir mondial, l’État libéral devient le principal levier de la domination globale anthropocène, qui doit intervenir dans le sens de la survie et du renouvellement de l’espèce humaine. Mais ce modèle d’État libéral n’est plus celui qui incarne l’autorité transcendante du Léviathan hobbesien. À l’ère postlibérale, le fonctionnement de l’État libéral consiste essentiellement à mettre en place un cadre normatif qui surveille, encourage et contrôle les transformations anthropologiques du corps social en temps réel. Finalement, l’État libéral du Léviathan cède sa place au profit d’un cyborg-État postlibéral et biopolitique qui cherche à intégrer toutes les dimensions de l’existence, du minéral au psychique en passant par le biologique. La pandémie est certes un « accélérateur de transformation », mais aussi un bon indicateur de l’usure des vieilles idéologies modernes comme le libéralisme de la modernité. D’où les appels qui émanent de sphères politiques, académiques ou économiques, comme celle de l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger ou de Robert Kagan, ou ceux des mondialistes de Davos, comme Klaus Schwab, qui prônent une « nouvelle réinitialisation globale » et un nouveau « capitalisme inclusif », en appelant à « l’humanisation » du capitalisme néo-libéral dans le sens de la conscience écologique. Le discours moralisateur du dépassement du libéralisme, en tant qu’imposture, s’inscrirait alors dans l’inversion debordienne : « le vrai est un moment du faux ». Bien sûr, il faut y voir les dispositifs narratifs destinés à légitimer les transformations émergentes de l’ordre postlibéral avec l’adaptation de l’espèce humaine à la nouvelle configuration globale du biopouvoir.

Jure Georges Vujic

24/12/2020

Source : Correspondance Polémia

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Dans le contexte islamique, puisque la révélation y est à la fois prophétie et loi, le sens réel du terme conflit utilisé par Héraclite apparaît avec toute sa force perturbatrice dans le concept théologique de djihad. Cela, rappelons-le, signifie littéralement "effort" et indique l'engagement de l'homme à s'améliorer, à devenir un "vrai" être humain, paraphrasant l'interprétation qu'en donne l'imam Khomeiny [2].

Dans le contexte islamique, puisque la révélation y est à la fois prophétie et loi, le sens réel du terme conflit utilisé par Héraclite apparaît avec toute sa force perturbatrice dans le concept théologique de djihad. Cela, rappelons-le, signifie littéralement "effort" et indique l'engagement de l'homme à s'améliorer, à devenir un "vrai" être humain, paraphrasant l'interprétation qu'en donne l'imam Khomeiny [2].

Dans ce contexte, selon l'historien et homme politique Liang Qichao, qui a vécu au tournant des XIXe et XXe siècles à l'époque du déclin inexorable et de la partition impérialiste de l'espace chinois, la solution ne pouvait être que la création d'une forme de nationalisme chinois. Cependant, ce que Qichao considérait comme du nationalisme était une forme de conscience politique et culturelle nationale, mais pas du nationalisme au sens européen du terme. En fait, ce concept est resté complètement étranger à la forme impériale traditionnelle qui, même aujourd'hui, dans son expression modernisée et influencée par le marxisme-léninisme, ressemble davantage au modèle achéménide qu'à l'idée européenne de l'État-nation et de ses impulsions impérialistes. Et, en tant que telle, elle s'est imposée dès son origine comme un dépassement en nuance de cette idée.

Dans ce contexte, selon l'historien et homme politique Liang Qichao, qui a vécu au tournant des XIXe et XXe siècles à l'époque du déclin inexorable et de la partition impérialiste de l'espace chinois, la solution ne pouvait être que la création d'une forme de nationalisme chinois. Cependant, ce que Qichao considérait comme du nationalisme était une forme de conscience politique et culturelle nationale, mais pas du nationalisme au sens européen du terme. En fait, ce concept est resté complètement étranger à la forme impériale traditionnelle qui, même aujourd'hui, dans son expression modernisée et influencée par le marxisme-léninisme, ressemble davantage au modèle achéménide qu'à l'idée européenne de l'État-nation et de ses impulsions impérialistes. Et, en tant que telle, elle s'est imposée dès son origine comme un dépassement en nuance de cette idée. Ainsi, l'histoire mondiale n'a été que la superstructure historiographique du libéralisme occidental à l'époque de la guerre froide et de l'instant unipolaire.

Ainsi, l'histoire mondiale n'a été que la superstructure historiographique du libéralisme occidental à l'époque de la guerre froide et de l'instant unipolaire. Les États-Unis sont nés dans un "espace libre" où prévalait la loi du plus fort, celle de l'état de nature et sur le fond idéologico-religieux du thème biblique de l'Exode et de la conviction messianique de la construction du "Nouvel Israël" et de la "Jérusalem sur terre" : des principes qui sont à la base de l'idée puritaine de supériorité morale et de prédestination et qui représentent les fondements existentiels de l'américanisme. Les États-Unis sont nés en totale opposition au modèle européen. Leur entrée sur le Vieux Continent marque le passage de la guerre "légale" à la guerre "idéologique" : l'ennemi doit non seulement être vaincu, mais diabolisé, criminalisé et donc anéanti. Ce que les États-Unis ont fait, c'est ramener en Europe la loi du plus fort, en la considérant, comme les Européens l'avaient fait avec l'hémisphère occidental à l'époque moderne, comme un "espace libre" à soumettre à la simple conquête.

Les États-Unis sont nés dans un "espace libre" où prévalait la loi du plus fort, celle de l'état de nature et sur le fond idéologico-religieux du thème biblique de l'Exode et de la conviction messianique de la construction du "Nouvel Israël" et de la "Jérusalem sur terre" : des principes qui sont à la base de l'idée puritaine de supériorité morale et de prédestination et qui représentent les fondements existentiels de l'américanisme. Les États-Unis sont nés en totale opposition au modèle européen. Leur entrée sur le Vieux Continent marque le passage de la guerre "légale" à la guerre "idéologique" : l'ennemi doit non seulement être vaincu, mais diabolisé, criminalisé et donc anéanti. Ce que les États-Unis ont fait, c'est ramener en Europe la loi du plus fort, en la considérant, comme les Européens l'avaient fait avec l'hémisphère occidental à l'époque moderne, comme un "espace libre" à soumettre à la simple conquête.

NOTES

NOTES