Der berühmte Philosoph und Rektor der Universität, Miguel de Unamuno y Jugo, erklärte sich offen gegen die aufständischen Rechten und Militärs des Generals Franco. Salamanca war zum damaligen Zeitpunkt Hauptstadt der „Nationalen“ in ihrem Kampf gegen Volksfrontregierung und Zweite Spanische Republik. Der 12. Oktober, der Tag der Entdeckung Amerikas, war der spanische Nationalfeiertag. Die Begehung dieses Feiertags seitens der Rechten, die im Namen der nationalen Einheit Spaniens, des Katholizismus und überhaupt der „spanischen Sendung in der Welt“ zu den Waffen gegriffen hatten, musste, mitten im Bürgerkrieg, besonders symbolträchtig aufgezogen werden. Und tatsächlich wurde er zum Fanal in mehr als nur einem Sinne.

Kreuzzug gegen den Bolschewismus

Einer der Gründe, weshalb Salamanca als Hauptstadt in Frage kam, war die politische Stärke der dortigen Rechten: eine ruhige, ländlich geprägte Provinzhauptstadt, fast ohne Industriearbeiterschaft, und in der die lokale Oligarchie und die Kirche noch fest im Sattel saßen. Der Bischof von Salamanca, Monseñor Enrique Plá y Deniel, war es gewesen, der den Aufstand der Rechten zum „Kreuzzug“ gegen den Bolschewismus und für die christliche Zivilisation erklärt hatte. Auch er war es, der den augustinischen Symbolismus der „zwei Reiche“ der Situation anpasste: Die Republik bedeutete den weltlichen Staat, gegenüber dem die Aufständischen den Staat Gottes zu behaupten hatten. Diese Auslegung der „Zwei-Reiche-Lehre“ rechtfertigte theologisch als eine dringend benötigte höhere Weihe den Aufstand.

Die Universität Salamanca war als Ganzes beileibe nicht „rechts“, doch hatte sich in ihren internen Streitigkeiten der ultraklerikale Sektor immer wieder erfolgreich gegenüber den Verfechtern des „Fortschritts“ durchgesetzt. Von „linken“ und fortschrittlichen Elementen „gesäubert“ und einmal offen zu den Aufständischen übergegangen, war es ihre Aufgabe, am Nationalfeiertage ihren Beitrag zur Legitimation des frisch aus dem Bürgerkrieg hervorgegangenen Regimes zu leisten.

Unamuno stellt sich auf Seiten der Putschisten

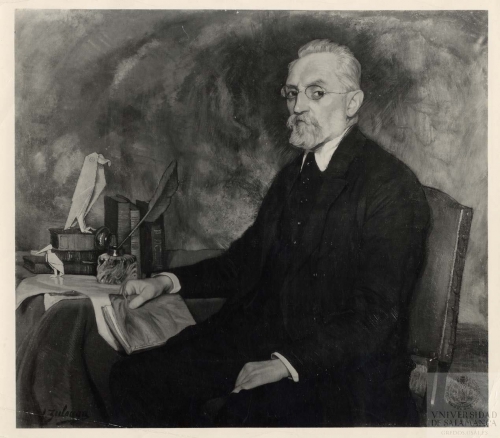

Ein Risikofaktor war der betagte Rektor der Universität, Miguel de Unamuno y Jugo (1864−1936). Wie viele andere in der spanischen Öffentlichkeit hochgestellte Persönlichkeiten hatte auch Unamuno die Republik einst begeistert begrüßt, um sich später geekelt von ihr abzuwenden. Genauso wie José Ortega y Gasset war nämlich auch Unamuno schnell von ihrem rasenden Antiklerikalismus, ihrer Pöbelhaftigkeit und ihrem freimaurerischen Fortschrittsglauben abgestoßen.

Der bei der spanischen Intellektualität vom Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts beliebte Ruf nach einer gewalttätigen Lösung der Probleme Spaniens klang bei Unamuno nach, als dieser sich bei Ausbruch des Bürgerkriegs spontan auf die Seite der Putschisten stellte. Kurzerhand wurde er von der Volksfrontregierung vom Amt des Rektors der Universität Salamanca abgesetzt, doch währte diese Absetzung nicht lange: die Aufständischen belohnten seine Parteinahme zu ihren Gunsten flugs mit der Wiedereinsetzung.

Die Opfer des Terrors

Als der Nationalfeiertag sich näherte, hatte Unamuno sich aber bereits von den „Nationalen“ – den aufständischen Militärs sowie ihrer faschistischen Anhängerschaft von der Falange-Partei – distanziert. Die Militarisierung Salamancas war nicht ohne Blutvergießen vonstatten gegangen: Kurz nach dem Militärputsch hatten Soldaten auf dem „Plaza Mayor“, dem weltberühmten Rathaus-Hauptplatz, eine Gruppe Demonstranten zusammengeschossen. Fünf von ihnen kamen dabei ums Leben. Auch die politischen Säuberungsaktionen wurden vom ersten Tag an mit wahrem Übereifer betrieben: Alles, was einen „republikanischen“ Hintergrund hatte oder nicht offen zu den Aufständischen übergegangen war, hatte gute Chancen, mit oder ohne Prozess erschossen zu werden. Der politische Terror wurde für viele Menschen zum Alltag. Zu den Opfern gehörten von vornherein auch viele Freunde von Unamuno, wie der protestantische Geistliche Atilano Coco: Als junger Mann war Unamuno republikanischer Liberaler gewesen, später wechselte er zum „Sozialismus“ der Spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE). Diese Bekanntschaften standen jetzt alle auf der Abschussliste oder waren bereits erschossen worden.

Die neue „nationale“ Universität begeht das „Fest der Rasse“

Der Festakt der Universität Salamanca zum „Tag der Rasse“ – d.h. des Tags der welterobernden und zivilisierenden „Rasse“ der Spanier – sollte, mitten im Bürgerkrieg, eine Kampfansage und ein Bekenntnis zugleich sein. Als höchste akademische Autorität war die Teilnahme Unamunos eine Formalität, wenn auch eine bedeutungsschwere. Dass Unamuno eine Rede halten würde, war nicht eingeplant. Mit den ersten drei Rednern, die allesamt bekannte Gelehrte waren, hielten die Freund-Feind-Kategorien des Bürgerkriegs Einzug in den Festssaal. Dieser wurde zum Szenario der eigenen nationalen Verklärung sowie der Dämonisierung des Gegners. Besonders die zur Republik haltenden und, folglich, „von Spanien abtrünnigen“ Katalanen und Basken wurden zum Sinnbild eines krebsartigen „Antispanien“ gemacht.

Letzteres wurde Unamuno zum Stichwort. Er ergriff das Wort, um den selbsternannten Verteidigern von Christentum, Zivilisation und Spaniertum den Spiegel vorzuhalten. In Anwesenheit der sich auch ideologisch im Kriege befindenden katholischen Hierarchie fragte Unamuno nach den christlichen Werten der Gnade, der Verzeihung und der Barmherzigkeit. Danach führte er aus, dass die These, dass Katalanen und Basken das „Antispanien“ seien, dieselben Katalanen und Basken getrost so umdrehen könnten, um aus den „Nationalen“ das Antispanien zu machen. Die Aufständischen seien nämlich weder des Christentums, das der im Festsaal zugegene katalanische Bischof Plá y Deniel ihnen gelehrt hatte, noch der spanischen Sprache, die er, der Baske Unamuno ihnen gelehrt hatte, mächtig.

Unamuno rechnet mit den Aufständischen ab

Während seiner Rede kam Unamuno auf die Formel: „Siegen ist überzeugen, und was man vor allem tun muss, ist überzeugen. Nicht überzeugend ist der Hass, der dem Mitleid keinen Raum lässt, nicht überzeugend ist Hass gegen diejenige Intelligenz, die kritisch und differenziert ist, die inquisitiv-fragend ist, aber nicht fragend im Sinne von Inquisition.“ Die versammelten Gäste, in der Mehrzahl Falangisten und Militärs, waren schon längst gegen Unamuno aufgebracht, vor allem der alte Haudegen General Millán Astray war hochgradig erregt. Dieser fuchtelte die ganze Zeit über nervös an seinem Pistolenhalfter herum, letztendlich quellte aus ihm in faschistischer Manier „Tod den Intellektuellen! Es lebe der Tod!“

Das gab Unamuno Gelegenheit, Millán Astray auf seine eigene, intellektuelle Art, und nicht ohne Gebrauch zahlreicher Sophismen, vorzuführen: Millán Astray sei nur ein armer Kriegsinvalid, ähnlich Cervantes, nur dass Cervantes bei allem persönlichen Unglück sich seinen geistigen Großmut bewahrt habe. Er, Unamuno, habe sein Leben lang Paradoxien fabriziert, doch die soeben vom General Millán Astray vorgebrachte sei ihm ekelhaft und lächerlich. „Das klingt genauso, als ob man sagen würde: Tod dem Leben!“

Darauf folgten Unamunos bewusst prophetisch gewählte Worte, die so auch in die Geschichte eingehen sollten: „Ihr werdet siegen, doch überzeugen werdet ihr nicht. Ihr werdet besiegen, weil ihr mehr als genug rohe Kraft dazu habt, aber überzeugen werdet ihr nicht, weil überzeugen überreden bedeutet. Und um zu überreden benötigt ihr etwas, was euch in diesem Kampf fehlt, und zwar Vernunft und Recht …“

Das Eingreifen von Francos Ehefrau rettet Unamuno

Die ganze Szene hatte sich in einer von der nationalistischen Erregung extrem aufgeladenen Atmosphäre abgespielt. Das Publikum, ohnehin Unamuno feindlich gesinnt, folge Millán Astray im Chor in der rituellen Größenbekundung Spaniens: „Spanien!“ „Eines!“ „Spanien!“ „Großes!“ „Spanien!“ „Freies!“. Eine Gruppe Falangisten grüsste ein Portrait General Francos, das den Saal präsidierte, mit dem faschistischen Gruß.

Einige aufgeregte Offiziere machten es gleich Millán Astray: sie drohten Unamuno mit der auf dem Pistolenhalfter aufgelegten Hand. Namentlich der Ehefrau General Francos, Carmen Polo, ist es zu verdanken, dass Unamuno nach diesem Auftritt unversehrt blieb und sicher nach Hause gebracht werden konnte, indem sie ihn offensiv am Arm packte und aus dem Saal führte. Bis zu seinem Tode, am 31. Dezember 1936, blieb Unamuno unter Hausarrest. Bereits am 22. Oktober unterschrieb General Franco die endgültige Absetzung Unamunos als Rektor der Universität Salamanca.

Intellektuelle im Bürgerkrieg

Wie verhalten sich Intellektuelle, wenn sich die gesellschaftlichen Zustände zuspitzen? Können sie dann besonderen Einfluß nehmen oder drohen sie zwischen die Fronten zu geraten?

Allgemeingültige Antworten darauf gibt es natürlich nicht, aber einzelne Beispiele sind sehr lehrreich. Viele Intellektuellen fühlen sich von radikalen Gesellschaftsexperimenten angezogen und finden diese dann doch sehr häufig abstoßend, sobald sie umgesetzt wurden. Auf Miguel de Unamuno, sein Verhalten im Spanischen Bürgerkrieg und die mutige Rede vom 12. Oktober 1936 trifft dies auch zu. Warum das so typisch ist, erkennt man nur, wenn man sich die Lebens– und Denkwege der Intellektuellen ansieht.

Unamuno und die liberale Romantik

Unamuno entstammte dem Großbürgertum der baskischen Hauptstadt Bilbao. In seiner Jugend war er entscheidend beeinflusst von der für dieses Bürgertum typischen liberalen Romantik. Diese bezeichnete fortan seine geistige Entwicklung als ein ununterbrochenes Ringen um den Glauben. Unamuno kam so zu einem bei ihm charakteristisch ausgeprägten Mystizismus und Spiritualismus.

Diese besondere Geistigkeit Unamunos verhielt sich zu den verschiedensten Gegenständen im Sinne des „ewigen Gesprächs“ der Romantik. Im Mittelpunkt desselben konnten bei Unamuno unterschiedslos die „Essenz eines urwüchsigen Baskentums“ genauso stehen wie die alle hispanischen Völker verbindende „Hispanidad“. Seine romantische Geistigkeit erlaubte ihm zudem ein Aufgehen in einem überindividuellen „Höheren“ genauso wie einen genialen Ichkult. Als politischer Romantiker konnte er sich sowohl für die „Werte der Tradition“ erwärmen als auch für moderne sozialistische Anschauungen.

Ein Mann der Widersprüche

Anstatt nun diese höchst gegensätzlichen Positionen in sich selbst zur Versöhnung zu bringen oder sich auf eine einzige Position festzulegen, hielt Unamuno diese absichtlich aufrecht. Unamuno übernahm bald diesen, bald jenen Gegensatz, ohne Scheu vor all den Widersprüchen zu verspüren. Er verfuhr hier kasuistisch, also von Fall zu Fall, bzw. je nach Gelegenheit, „occasionalistisch“, wie es nach Carl Schmitt geradezu typisch für den Romantiker ist. Diese inneren Konflikte, die bei Unamuno nie zu einem Ende kamen, sind nun für seine „geistige Unabhängigkeit“ und, speziell im Bürgerkrieg, für seine oft bewunderte couragierte Haltung zuständig.

Wie jeder soziale Konflikt, so fordert auch der Bürgerkrieg, dass jeder Einzelne sich festlegt. Das erfordert aber wiederum, dass man sich im Frieden mit sich selbst befindet. Oder, wie der Soziologe Gabriel de Tarde ausführt, „nur wenn der individuelle Zweikampf beendet ist, beginnt der soziale“. Für Unamunos nie enden wollende geistige Entwicklung aber waren als stärkste aller Spaltungsmotive religiöse Glaubenskämpfe verantwortlich. Aufgrund dieser inneren Spaltung war es ihm deshalb nicht möglich, sich der äußeren Bürgerkriegssituation angemessen zu stellen. Diese Unfähigkeit und auch der Unwille Unamunos machen sein eigentliches Dilemma aus: sein Freiheitsstreben hätte sich niemals damit abgefunden, sich einfach in sein Schicksal zu ergeben. Letzteres hätte Unamuno als knechtischen Fatalismus empfunden, der etwas als „sein“ Schicksal annimmt, was es eigentlich nicht ist. Die Imperative des Bürgerkriegs duldeten aber keine Ausnahme.

Missverständlichkeiten aller Art

Unamunos zweifellos couragierte, einer hochgradig erregten Versammlung entgegen geschleuderte Worte „Ihr werdet siegen, überzeugen aber werdet ihr nicht!“ werden damit nur seiner persönlichen Entrüstung, nicht aber der objektiv gegebenen, der faktischen Bürgerkriegssituation gerecht. Eine solche intellektuell zu meistern ist nur mit Denkmitteln möglich, die in der machiavellistisch-nietzescheanischen Tradition stehen. Unamuno aber stand, wenn auch über anarchistisch-liberalistische Vermittlung, in der Tradition des Christentums.

Während sein „rechter“ Gegenüber – die klerikale Rechte, die Militärs, die Falangisten – im letzten Jahrzehnt vor dem Bürgerkrieg zumindest praktisch bei Machiavelli und Nietzsche in die Schule gegangen war, war Unamunos Auftreten, wie es bei seinem „Occasionalismus“ anders nicht sein konnte, willentlich widersprüchlich geblieben. Missverständnisse waren daher von vornherein vorprogrammiert. Und tatsächlich waren es um Unamuno wenig bekümmerte, durch den Bürgerkrieg in Rage versetzte Leidenschaften sowie ein Rattenkönig von Missverständnissen gewesen, die dafür gesorgt hatten, dass Unamuno als Rektor der Universität Salamanca wiedereingesetzt und, in dieser Eigenschaft, zu den „nationalen“ Feierlichkeiten des „Tags der Rasse“ geladen worden war. Seine vom „nationalen“ Publikum als anstößig empfundene Rede für Menschlichkeit und Nächstenliebe im Bürgerkrieg war deshalb in Wahrheit ein der Zuhörerschaft als solcher unkenntlicher Monolog und ein Glaubensbekenntnis noch dazu.

Glaube steht gegen Glauben

Heute wird Unamunos Rede oftmals interpretiert als ein Einstehen für „Intelligenz“ bzw. „Vernunft“, im Gegensatz zur Gewalt. Diese Interpretation bewegt sich aber nur im Bereich der Mittel, nicht aber der Zwecke. Denn die „Intelligenz“ bzw. „Vernunft“ war Unamuno genauso Mittel in seinem Kampf, wie die nackte Gewalt den Aufständischen ein Mittel in „ihrem“ Bürgerkrieg war. Dass aber eine unüberwindbare Kluft herrscht zwischen dem inneren Kampf, den einer in sich selbst durchmacht, und dem äußeren Kampf, der sich gnadenlos aufzwingt, ist Unamuno niemals klar geworden.

Sein Glaube wollte das nicht hinnehmen, nicht „wahr“ haben. Unamuno war zwar durchaus, wie er selbst sagte, Prophet im eigenen Land. Aber er predigte auch unzweifelhaft in der Wüste. Nicht Intelligenz und Gewalt standen sich nämlich im Großen Saal der Universität Salamanca gegenüber, sondern es stand Glaube gegen Glauben. Das ist aber das unvermeidliche Schicksal gerade des bürgerlichen Intellektuellen, bei aller Freiheitsliebe und auch geistigen Unabhängigkeit sich in den Wirbel der Ereignisse hineingesogen zu sehen, um letzten Endes nichts anderes verteidigen zu können als eben seinen eigenen Glauben.

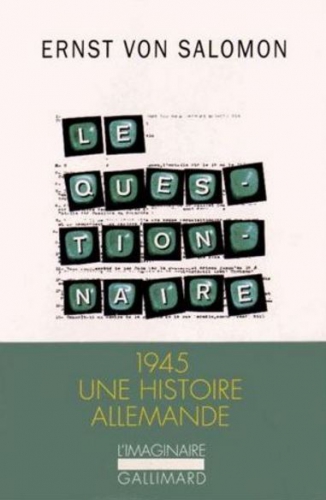

L’architecture générale du livre s’appuie sur les quelques 130 questions auxquelles les Américains demandèrent aux Allemands de répondre en 1945 afin d’organiser la dénazification du pays, mais en les détournant souvent et prenant à de nombreuses reprises le contre-pied des attentes des vainqueurs. A bien des égards, le livre est ainsi non seulement à contre-courant de la doxa habituelle, mais camoufle également bien des aspects d’une réalité que l’Allemagne de la fin des années 1940 refusait de reconnaître : « Ma conscience devenue très sensible me fait craindre de participer à un acte capable, dans ces circonstances incontrôlables, de nuire sur l’ordre de puissances étrangères à un pays et à un peuple dont je suis irrévocablement ». Certaines questions font l’objet de longs développements, mais presque systématiquement un humour grinçant y est présent, comme lorsqu’il s’agit simplement d’indiquer son lieu de naissance : « Je découvre avec étonnement que, grâce à mon lieu de naissance (Kiel), je peux me considérer comme un homme nordique, et l’idée qu’en comparaison avec ma situation les New-Yorkais doivent passer pour des Méridionaux pleins de tempérament m’amuse beaucoup ». Et à la même question, à propos des manifestations des SA dans la ville avant la prise du pouvoir par les nazis : « Certes, la couleur de leurs uniformes était affreuse, mais on ne regarde pas l’habit d’un homme, on regarde son coeur. On ne savait pas au juste ce que ces gens-là voulaient. Du moins semblaient-ils le vouloir avec fermeté … Ils avaient de l’élan, on était bien obligé de le reconnaître, et ils étaient merveilleusement organisés. Voilà ce qu’il nous fallait : élan et organisation ». Au fil des pages, il revient à plusieurs reprises sur son attachement à la Prusse traditionnelle, retrace l’histoire de sa famille, développe ses relations compliquées avec les religions et les Eglises, évoque des liens avec de nombreuses personnes juives (dont sa femme), donne de longues précisions sur ses motivations à l’époque de l’assassinat de Rathenau, sur son procès ultérieur et sur son séjour en prison. Suivant le fil des questions posées, il détaille son éducation, son cursus scolaire, son engagement dans les mouvements subversifs « secrets », retrace ses activités professionnelles successives avec un détachement qui parfois peu surprendre mais correspond à l’humour un peu grinçant qui irrigue le texte, comme lorsqu’il parle de son éditeur et ami Rowohlt. Il revient bien sûr longuement sur les corps francs entre 1919 et 1923, sur l’impossibilité à laquelle il se heurte au début de la Seconde guerre mondiale pour faire accepter son engagement volontaire, tout en racontant qu’il avait obtenu en 1919 la plus haute de ses neuf décorations en ayant rapporté à son commandant… « un pot de crème fraîche. Il avait tellement envie de manger un poulet à la crème ! ». Toujours ce côté décalé, ce deuxième degré que les Américains n’ont probablement pas compris. La première rencontre avec Hitler, le putsch de 1923, la place des élites bavaroises et leurs rapports avec l’armée de von Seeckt, la propagande électorale à la fin des années 1920, et après l’arrivée au pouvoir du NSDAP les actions (et les doutes) des associations d’anciens combattants et de la SA, sont autant de thèmes abordés au fil des pages, toujours en se présentant et en montrant la situation de l’époque avec détachement, presque éloignement, tout en étant semble-t-il hostile sur le fond et désabusé dans la forme. Les propos qu’il tient au sujet de la nuit des longs couteaux sont parfois étonnants, mais finalement « dans ces circonstances, chaque acte est un crime, la seule chose qui nous reste est l’inaction. C’est en tout cas la seule attitude décente ». Ce n’est finalement qu’en 1944 qu’il lui est demandé de prêter serment au Führer dans le cadre de la montée en puissance du Volkssturm, mais « l’homme qui me demandait le serment exigeait de moi que je défende la patrie. Mais je savais que ce même homme jugeait le peuple allemand indigne de survivre à sa défaite ». Conclusion : défendre la patrie « ne pouvait signifier autre chose que de la préserver de la destruction ». Toujours les paradoxes. Dans la dernière partie, le comportement des Américains vainqueurs est souvent présenté de manière négative, évoque les difficultés quotidiennes dans son petit village de haute Bavière : une façon de presque renvoyer dos-à-dos imbécilité nazie et bêtise alliée… et donc de s’exonérer soi-même.

L’architecture générale du livre s’appuie sur les quelques 130 questions auxquelles les Américains demandèrent aux Allemands de répondre en 1945 afin d’organiser la dénazification du pays, mais en les détournant souvent et prenant à de nombreuses reprises le contre-pied des attentes des vainqueurs. A bien des égards, le livre est ainsi non seulement à contre-courant de la doxa habituelle, mais camoufle également bien des aspects d’une réalité que l’Allemagne de la fin des années 1940 refusait de reconnaître : « Ma conscience devenue très sensible me fait craindre de participer à un acte capable, dans ces circonstances incontrôlables, de nuire sur l’ordre de puissances étrangères à un pays et à un peuple dont je suis irrévocablement ». Certaines questions font l’objet de longs développements, mais presque systématiquement un humour grinçant y est présent, comme lorsqu’il s’agit simplement d’indiquer son lieu de naissance : « Je découvre avec étonnement que, grâce à mon lieu de naissance (Kiel), je peux me considérer comme un homme nordique, et l’idée qu’en comparaison avec ma situation les New-Yorkais doivent passer pour des Méridionaux pleins de tempérament m’amuse beaucoup ». Et à la même question, à propos des manifestations des SA dans la ville avant la prise du pouvoir par les nazis : « Certes, la couleur de leurs uniformes était affreuse, mais on ne regarde pas l’habit d’un homme, on regarde son coeur. On ne savait pas au juste ce que ces gens-là voulaient. Du moins semblaient-ils le vouloir avec fermeté … Ils avaient de l’élan, on était bien obligé de le reconnaître, et ils étaient merveilleusement organisés. Voilà ce qu’il nous fallait : élan et organisation ». Au fil des pages, il revient à plusieurs reprises sur son attachement à la Prusse traditionnelle, retrace l’histoire de sa famille, développe ses relations compliquées avec les religions et les Eglises, évoque des liens avec de nombreuses personnes juives (dont sa femme), donne de longues précisions sur ses motivations à l’époque de l’assassinat de Rathenau, sur son procès ultérieur et sur son séjour en prison. Suivant le fil des questions posées, il détaille son éducation, son cursus scolaire, son engagement dans les mouvements subversifs « secrets », retrace ses activités professionnelles successives avec un détachement qui parfois peu surprendre mais correspond à l’humour un peu grinçant qui irrigue le texte, comme lorsqu’il parle de son éditeur et ami Rowohlt. Il revient bien sûr longuement sur les corps francs entre 1919 et 1923, sur l’impossibilité à laquelle il se heurte au début de la Seconde guerre mondiale pour faire accepter son engagement volontaire, tout en racontant qu’il avait obtenu en 1919 la plus haute de ses neuf décorations en ayant rapporté à son commandant… « un pot de crème fraîche. Il avait tellement envie de manger un poulet à la crème ! ». Toujours ce côté décalé, ce deuxième degré que les Américains n’ont probablement pas compris. La première rencontre avec Hitler, le putsch de 1923, la place des élites bavaroises et leurs rapports avec l’armée de von Seeckt, la propagande électorale à la fin des années 1920, et après l’arrivée au pouvoir du NSDAP les actions (et les doutes) des associations d’anciens combattants et de la SA, sont autant de thèmes abordés au fil des pages, toujours en se présentant et en montrant la situation de l’époque avec détachement, presque éloignement, tout en étant semble-t-il hostile sur le fond et désabusé dans la forme. Les propos qu’il tient au sujet de la nuit des longs couteaux sont parfois étonnants, mais finalement « dans ces circonstances, chaque acte est un crime, la seule chose qui nous reste est l’inaction. C’est en tout cas la seule attitude décente ». Ce n’est finalement qu’en 1944 qu’il lui est demandé de prêter serment au Führer dans le cadre de la montée en puissance du Volkssturm, mais « l’homme qui me demandait le serment exigeait de moi que je défende la patrie. Mais je savais que ce même homme jugeait le peuple allemand indigne de survivre à sa défaite ». Conclusion : défendre la patrie « ne pouvait signifier autre chose que de la préserver de la destruction ». Toujours les paradoxes. Dans la dernière partie, le comportement des Américains vainqueurs est souvent présenté de manière négative, évoque les difficultés quotidiennes dans son petit village de haute Bavière : une façon de presque renvoyer dos-à-dos imbécilité nazie et bêtise alliée… et donc de s’exonérer soi-même.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Het heeft allemaal iets akeligs en het verwondert niet dat volgens peilingen een meerderheid van Amerikanen vindt dat de verkiezingen niet helemaal correct en eerlijk verlopen (Knack 22 oktober). Men kan er niet naast zien dat de kandidaat Trump het slachtoffer is van een soort samenzwering “die de hele elite in binnen- en buitenland” verenigt (Knack, id.). Zelfs staatsorganen als de federale recherche zijn actief in de bestrijding van de kandidaat Trump.

Het heeft allemaal iets akeligs en het verwondert niet dat volgens peilingen een meerderheid van Amerikanen vindt dat de verkiezingen niet helemaal correct en eerlijk verlopen (Knack 22 oktober). Men kan er niet naast zien dat de kandidaat Trump het slachtoffer is van een soort samenzwering “die de hele elite in binnen- en buitenland” verenigt (Knack, id.). Zelfs staatsorganen als de federale recherche zijn actief in de bestrijding van de kandidaat Trump.