dimanche, 12 décembre 2010

Geopolitische Hintergründe der NATO Intervention im Kosovo

Archives - 2000

GEOPOLITISCHE HINTERGRÜNDE

DER NATO INTERVENTION IM KOSOVO

Serge TRIFKOVIC

Ex: http://trifkovic.mystite.com/

Aussage vor dem ständigen Komitee für auswärtige Angelegenheiten und internationalen Handel im kanadische Unterhaus, Ottawa, 17. Februar 2000

Der Krieg der Nato gegen Jugoslawien im Jahre 1999 markiert einen deutlichen Wendepunkt, nicht nur für Amerika und die NATO sondern auch für den gesamten Westen. Das Prinzip der nationalen Souveränität und sogar das Prinzip der Rechtstaatlichkeit wurde Namens einer angeblichen humanitären Ideologie untergraben. Tatsachen verdrehte man zu Erfindungen und sogar diese Erfindungen, die ausgegeben wurden um die eigene Handlungsweise zu rechtfertigen, erheben keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit mehr.

Der Krieg der Nato gegen Jugoslawien im Jahre 1999 markiert einen deutlichen Wendepunkt, nicht nur für Amerika und die NATO sondern auch für den gesamten Westen. Das Prinzip der nationalen Souveränität und sogar das Prinzip der Rechtstaatlichkeit wurde Namens einer angeblichen humanitären Ideologie untergraben. Tatsachen verdrehte man zu Erfindungen und sogar diese Erfindungen, die ausgegeben wurden um die eigene Handlungsweise zu rechtfertigen, erheben keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit mehr.

Traditionelle Systeme für den Schutz nationaler Freiheiten auf politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Ebene sind jetzt in Instrumente für deren Zerstörung umgewandelt worden. Aber weit entfernt davon, dass die westlichen Regierungseliten mit ihrem rücksichtslosen Durchsetzen der Ideologie einer multiethnischen Gesellschaft und internationalen Menschenrechten ihre Vitalität zeigen, könnte ihr Engreifen im Balkan möglicherweise der verstörende Ausdruck des kulturellen und moralischen Zerfalls eben dieser herrschenden Eliten sein. Ich werde darum meine Anmerkungen den Folgen des Krieges widmen, in Hinblick auf das sich bildende neue internationale System und die letztendliche Auswirkung auf die Sicherheit und Stabilität selbst der westlichen Welt.

Fast ein Jahrzehnt trennte Wüsten-Sturm von der Bombardierung aus humanitären Gründen. 1991 war der Vertrag von Maastricht unterzeichnet, und mit der Verlauf des restlichen Jahrzehnts hat die stückweise Usurpierung der traditionellen europäischen Souveränität durch ein Regime von kontrollierenden Körperschaften in Brüssel und nicht gewählten Beamten platzgegriffen, die sich mittlerweile dreist genug fühlen Osterreich vorschreiben zu können, wie es seine eigenen Angelegenheiten zu führen hätte. Auf dieser Seite des Ozeans (der Autor spricht in Ottawa. d. Übers.) Gab es die Einsetzung der NAFTA und 1995 brachte die Uruguay-Runde des GATT die WTO. Die neunziger Jahre waren somit ein Jahrzehnt in dem nach und nach die neue internationale Ordnung begründet wurde. Das Anschwärzen nationaler Souveränität hypnotisierte die Öffentlichkeit derart, dass sie dem Prozess der Demontage gerade der Institutionen applaudierten, die noch alleiniger Ausdruck der Hoffnung auf Volksvertretung waren. Der Prozess ist soweit fortgeschritten, dass Präsident Clinton behaupten kann (in: Ein gerechter und notwendiger Krieg, New York Times, 23. Mai 1999): Hätte die NATO Serbien nicht bombardiert, wäre sie selbst in Hinblick auf gerade die Werte, für die sie selbst steht, unglaubwürdig geworden.

Tatsächlich aber war der Krieg sowohl unrecht als auch unnötig. Aber das bemerkenswerte an Clintons Aussage lag darin, dass er vor aller Öffentlichkeit das internationale System, das seit dem Westfälischen Frieden (1648) besteht, für null und nichtig erklärt hat. Es war zwar ein unvollkommenes System, dass oftmals gebrochen wurde, es stellte aber die Grundlage für internationale Verständigung dar, an die sich lediglich einge wenige rote und schwarze Totalitaristen offenkundig nicht gehalten haben. Seit dem 24. März 1999 wird es mit der sich immer deutlicher abzeichnenden Clinton Doktrin ersetzt, die eine Blaupause der Breschnev Doktrin der eingeschränkten Souveränität darstellt und die seinerzeit die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei 1968 rechtfertigte. Wie sein sowjetischer Vorgänger gebrauchte Clinton eine abstrakte und weltanschaulich befrachtete Vorstellung - die der universellen Menschenrechte- als Vorwand für die Verletzung des Rechts und der Tradition. Die Clinton Doktrin hat ihre Wurzeln in der beiden Parteien eigenen Hybris der Washingoner aussenpolitischen "Elite", der ihr eigens Gebräu von ihrer Rolle als "letzter und alleiniger Supermacht" zu Kopf gestiegen ist. Rechtliche Formalitäten sind passé und moralische Vorstellungen - die in internationalen Angelegenheiten niemals sakrosankt sind - werden durch einen zynischen Gebrauch einer situationsgebundenen Moral ersetzt, je nach Lage der im Bezugsystem der Supermacht handelnden.

Nun ist also wieder imperiales Grossmachtdenken zurückgekehrt, aber in neuer Form. Alte Religion, Fahnen und nationale Rivalitäten spielen keine Rolle. Aber das starke Verlangen nach Aufregung [exitement] und Wichtigkeit, das die Briten bis nach Peking, Kabul und Khartum, die Franzosen nach Faschoda (s. Fussnote#1 d. Übers.) und Saigon, die Amerikaner nach Manila trieb ist jetzt wieder aufgetaucht. Das Resultat war, dass ein unabhängiges Land mit einem Krieg überzogen wurde, weil es sich weigerte, fremde Truppen auf seinem Boden zuzulassen. Alle anderen Rechtfertigungen sind nachträgliche Rationalisierungen. Die Mächte, die diesen Krieg geführt haben, haben es begünstigt und dazu aufgehetzt, dass eine ethnische Minderheit die Loslösung betreiben konnte, eine Loslösung, die, wenn sie einmal formal vollzogen ist, manch eine europäische Grenze in Frage stellen wird. In Hinblick auf jede andere europäische Nation würde diese Geschichte surreal klingen. Die Serben wurden jedoch so weitgehend dämonisiert, dass sie nicht mehr davon ausgehen können, dass man sie so wie andere behandelt.

Doch die Tatsache dass der Westen mit den Serben machen kann, was er will, erklärt noch nicht, warum er das tun soll. Es ist kaum Wert, dass man es widerlegt, und dennoch: Die fadenscheinigen Ausreden für eine Intervention. Humanitäre Gründe wurden angeführt. Aber was ist mit Kaschmir, Sudan, Uganda, Angola, Sierra Leone, Sri Lanka, Algerien? Feinsäuberlich auf Video aufgenommen und amanpourisiert [s. Fussnote#2 d. Übers.], jedes hätte zwölf Kosovos leicht aufgewogen. Natürlich gab es keinen Völkermord. Verglichen mit den Schlachtfeldern der Dritten Welt war das Kosovo ein unbedeutender Konflikt auf niedriger Ebene, etwas schmutziger vielleicht als in Nordirland vor einem Jahrzehnt, aber weit geringer als Kurdistan. Bis Juni 1999 gab es 2108 Opfer auf allen Seiten im Kosovo, in einer Provinz von über 2 Millionen Menschen. Es schneidet selbst im Vergleich zu Washington D. C. (Bevölkerung: 600 000) mit seinen 450 Selbstmorden besser ab. Leichen zählen ist unanständig, aber wenn man die Brutalität und ethnischen Säuberungen bedenkt, die von der NATO ignoriert oder, wie die 1995 in Kroatien oder die in der Osttürkei, sogar geduldet wurden, dann wird deutlich, dass es im Kosovo nicht um universale Prinzipien ging. In Washington gilt Abdullah Ocalan als Terrorist, aber die UCK sind Freiheitskämpfer.

Worum ging es dann? Die Stabilität der Region, wurde als nächstes behauptet. Wenn wir den Konflikt jetzt nicht stoppen, greift er auf Mazedonien, Griechenland, die Türkei und praktisch den ganzen Balkan über. Gefolgt von einem grossen Teil Eurpopas. Aber die Kur - Serbian solange bombardieren bis ein ethisch reines albanisches Kosovo unter den wohlwollenden Augen der NATO an die albanische UCK Drogen-Maffia übergeht - wird eine Kettenreaktion in der exkommunstischen Hälfte Europa auslösen.

Sein erstes Opfer wird die frühere jugoslawische Republik Mazedonien sein, in der die widerspenstige albanische Minderheit ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmacht. Wird denn das Modell Pristina nicht auch von den Ungarn in Rumänien, (die dort zahlreicher sind als Albaner im Kosovo), und in der Südslowakei gefordert werden? Was soll die Russen in der Ukraine, in Moldavien, in Lettland und im Norden Kasachstan davon abhalten sich dem anzuschliessen? Oder die Serben und Kroaten im chronisch instabilen Dayton - Bosnien? Und wenn schliesslich, die Albaner auf Grund ihrer Anzahl ihre Trennung bekommen, trifft dass selbe dann auch auf die Latinos in Südkalifornien oder Texas zu, sobald die ihre angelsächsischen Nachbarn zahlenmässig überwiegen und eine zweisprachige Staatlichkeit verlangen könnten die zu einer Wiedervereinigung mit Mexiko führen würde? Sollen Russland und China die Vereinigten Staaten mit Bombardierung drohen, wenn es nicht einlenkt?

Das was jetzt im Kosovo herausgekommen ist, stellt ein äusserst unvollkommenes Modell einer neuen Balkanordnung dar, das die Ambitionen aller ethnischen Gruppen des früheren Jugoslawiens, mit Ausnahme der Serben, zu befriedigen sucht. Das ist für alle Betroffenen eine zerstörerische Strategie. Auch wenn man sie jetzt mit Gewalt zum Gehorsam gezwungen hat, sollen die Serben bei der entstehenden künftigen Ordnung der Dinge nichts einzusetzen haben. Früher oder später werden sie darum kämpfen, den Kosovo zurück zugewinnen. Der Frieden von Karthago, den man heute Serbien auferlegt, wird für künftige Jahrzehnte zu chronischer Instabilität und Streit führen. Er wird den Westen auf dem Balkan in einen Morast verstricken und, sobald Mr. Clintons Nachfolger kein Interesse mehr daran haben, für die auf üblem Wege gewonnenen Erwerbungen ihrer Balkanverbündeten gerade zu stehen, garantiert einen neuen Krieg geben.

Die NATO hat jetzt gewonnen, aber der Westen hat verloren. Der Krieg hat genau die Prinzipien unterminiert, die den Westen ausmachen, nämlich, die Herrschaft des Rechts. Der Anspruch auf Menschenrechte kann weder für die Herrschaft des Rechts noch der Moral jemals die Grundlage bilden. Universelle Menschenrechte, die von ihrer Verwurzelung im jeweiligen Ort und der Zeit losgelöst sind, öffnen jedem Hauch einer Empörung und jeder Laune des Augenblicks darüber, wer gerade ein Opfer darstellt, den Weg. Die fehlgeleitete Bemühung, die NATO von einer Verteidigungs-gemeinschafft in eine Mini-U.N. zu verwandeln, mit selbstverfassten Verantworlichkeiten über das Gebiet seiner Vertragspartner hinaus, ist ein sicherer Weg zu weiteren Bosniens und Kosovos. Jetzt, da die Clintonistas und die NATO im Kosovo erfolgreich waren, können wir mit weiteren neuen und noch gefährlicheren Abenteuern anderswo rechnen. Aber beim nächsten Mal werden die Russen , die Chinesen, Inder und andere schlauer sein und uns nicht mehr die Sprüche über Freie Märkte und demokratische Menschenrechte abkaufen. Die Zukunft des Westens wäre in einem dann womöglich unvermeidlichen Konflikt unsicher.

Kanada sollte die Folgen eines solchen Kurses gut bedenken und um seinetwillen und den Frieden und die Stabilität der ganzen Welt seinen Mut zusammentun und Nein zum weltweiten Eingreifen sagen. Muss es wirklich in widerspruchsloser Unterwerfung zusehen, wie ein langdauerndes gefährliches militärisches Experiment gestartet wird, dass uns in einen wirklichen Krieg um Zentralasien hineinzieht? Soll es demnächst neue UCKs entlang Russlands islamischen Rand gegen "Völkermord" "verteidigen", darunter ethnische Gruppen deren Namen heute noch keine westliche Presse kennt und die eine Reihe guter Begründungen für eine Intervention hergeben könnten, gut genug, soll heissen so schlecht wie die der Kosovo-Albaner.

War Kanadas Geschichte als Teil des englischen Weltreiches so süss, dass es ein Herrschaftszentrum in Washington braucht, als Ersatz für das verlorene London? Fühlt sich Kanada bei der Wahrheit, die sich heute langsam herausschält, wohl, dass es über Krieg und Frieden weniger die Wahl hat, als in der Zeit, als es ein freies Dominion unter dem alten Statut von Westminster war? Denn ganz ohne Zweifel kann derKrieg, den die NATO im April und Mai 1999 geführt hat von etwas, das "die Allianz" genannt werden kann, weder beabsichtigt noch gewollt worden sein, wenn 1998 innerhalb des Ringes (der oberen Kommandoebene d. Übers.) der Einsatz von Gewalt ausgeheckt worden war.

Wert zu fragen wäre auch, wie diese Zurückstufung Kanadas und anderen NATO-Mitglieder auf den Status einer zweitrangigen imperialen Macht, einen von den Medien angeführten politischen Prozess in Gang setzt, der dazu führt, dass nationale Meinungsbildung- und Beschlussfassung, ausser einer rein formalen Einpeitschfunktion [Cheer-leader funktion], bedeutungslos werden. Es wäre auch zu fragen wie es dazu kommen konnte, dass das Hauptkriegsziel der Nato war "die Allianz zusammen zu halten", und welche Disziplinen damit gemeint waren und wie leicht und blutig sich das wiederholen lässt. Der moralische Alleinvertretungsanspruch der von den Befürwortern der Intervention als Ersatz für eine rationale Argumentation gegeben wurde kann nicht länger aufrechterhalten werden. Ein echter Zwiespalt in Hinblick auf unsere gemeinsame menschliche Verantwortung, sollte nicht dafür herzuhalten haben, um den Virus Imperialismus eines sich wiedererweiternden Westen zu reaktivieren. Je arroganter die neue Doktrin auftritt, um so grösser die Bereitschaft für die Wahrheit zu lügen. Die Fähigkeit etwas zu tun, unterstützt die moralische Selbstachtung, wenn wir den Gedanken von uns weisen können, dass wir weniger moralisch Handelnde als Verbraucher von vorgekauten Wahlmöglichkeiten sind. Am Aufgang des Jahrtausends leben wir in einem virtuellen Collosseum in dem exotische und finstere Unruhestifter nicht von Löwen sondern von mystischen Flugapparaten des Imperiums getötet werden. Während die Kandidaten für die Bestrafung - oder das Martyrium - in die Arena gestossen werden, reagieren viele der Bevölkerung im Westen auf die Show wie imperialen Konsumenten und nicht wie Bürger mit einem parlamentarischen Recht und einer demokratischen Verpflichtung, die Vorgänge zu hinterfragen. Mögen die Ergebnisse ihrer gegenwärtigen Untersuchungen erweisen, dass ich unrecht habe. Vielen Dank.

FUSSNOTEN DES UEBERSETZERS (Hartmut Gehrke-Tschudi)

FUSSNOTE #1: Faschoda: Stadt im Südsudan, am weissen Nil. 1898 war es der Schauplatz des Faschoda Konflikts der Frankreich und England an den Rand eines Krieges brachte und 1899 zum englisch-französischen Grenzabkommen führte, das die Grenze zwischen dem Sudan und franz. Kongo entlang der Wasserscheide des Kongo und Nil Beckens festlegte. Die Bildung einer englisch-französischen Entente 1904 veranlasste die Briten dazu, den Namen der Stadt in »Kodok« umzuändern, in der Hoffnung die Erinnerung an diesen Vorfall zu vertuschen.

FUSSNOTE #2: ein Sarkasmus des Autors, betr.: Christiane Amanpour die Leni Riefenstahl der USA, seit Golfkriegszeiten Kriegsberichterstatterin des CNN und Frau von US-Stabschef James Rubin. A. wollte wenige Wochen vor Kriegsbeginn in den Kosovo reisen, um für die westliche Wertegemeinschaft den "Beweis" zu bringen, dass dort ethn.Vertreibungen und Völkermord stattfinden. Die jugosl. Regierung erlaubte ihr aber nicht die Einreise. Sie hatte A. Art der manipulativen Berichterstattung schon kennengelernt und wollte der NATO keinen Vorwand zum Krieg geben.

00:05 Publié dans Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, kosovo, balkans, europe, affaires européennes, otan, europe balkanique, corridor 8, politique internationale, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 29 octobre 2010

Serbia Surrenders Kosovo to the EU

Ex: http://www.slobodanjovanocvic.org/

Probably, the Tadic government had expected something better, and had planned to follow up a favorable ICJ opinion with an appeal to the General Assembly to endorse renewed negotiations over the status of Kosovo, perhaps enabling Serbia to recover at least the northern part of Kosovo whose population is solidly Serb.

Diana Johnstone: In its dealings with the Western powers, recent Serbian diplomacy has displayed all the perspicacity of a rabbit cornered by a rattlesnake. After some helpless spasms of movement, the poor creature lets itself be eaten.

(September 20, Paris, Sri Lanka Guardian) On September 10, at the UN General Assembly, Serbia abruptly surrendered its claim to the breakaway province of Kosovo to the European Union. Serbian leaders described this surrender as a “compromise”. But for Serbia, it was all give and no take.

In its dealings with the Western powers, recent Serbian diplomacy has displayed all the perspicacity of a rabbit cornered by a rattlesnake. After some helpless spasms of movement, the poor creature lets itself be eaten.

The surrender has been implicit all along in President Boris Tadic’s two proclaimed foreign policy goals: deny Kosovo’s independence and join the European Union. These two were always mutually incompatible. Recognition of Kosovo’s independence is clearly one of the many conditions – and the most crucial – set by the Euroclub for Serbia to be considered for membership. Sacrificing Kosovo for “Europe” has always been the obvious outcome of this contradictory policy.

However, his government, and notably his foreign minister Vuk Jeremic, have tried to conceal this reality from the Serbian public by gestures meant to make it seem that they were doing everything possible to retain Kosovo.

Thus in October 2008, six months after U.S.-backed Kosovo leaders unilaterally declared that the province was an independent State, Serbia persuaded the UN General Assembly to submit the following question to the International Court of Justice for an (unbinding) advisory opinion: “Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo in accordance with international law?’”

The surrender has been implicit all along in President Boris Tadic’s two proclaimed foreign policy goals: deny Kosovo’s independence and join the European Union.

This was risky at best, because Serbia had more to lose by an unfavorable opinion than it had to gain by a favorable one. After all, most of the UN member states were already refusing to recognize Kosovo’s independence, for perfectly solid reasons of legality and self-interest. At best, a favorable ICJ opinion would merely confirm this, but would not in itself lead to any positive action. Serbia could only hope to use such a favorable opinion to ask to open genuine negotiations on the status of the province, but the Kosovo Albanian separatists and their United States backers could not be forced to do so.

One must stop here to point out that there are two major issues involved in all this: one is the status and future of Kosovo, and the other is the larger issue of national sovereignty and self-determination within the context of international law. If so many UN member states supported Serbia, it was certainly not because of Kosovo itself but because of the larger implications. Nobody objected to the splitting of Czechoslovakia, because the Czechs and the Slovaks negotiated the terms of separation. The issue is the method. There are literally hundreds, perhaps thousands, of potential ethnic secessionist movements within existing countries around the world. Kosovo sets an ominous precedent. An armed separatist movement, with heavy support from the United States, where an ethnic Albanian lobby had secured important political backing, notably from former Senator and Republican Presidential candidate Bob Dole, carried out a campaign of assassinations in 1998 in order to trigger a repression which it could then describe as “ethnic cleansing” and “genocide” as a pretext for NATO intervention.

This worked, because US leaders saw “saving the Kosovars” as the easy way to save NATO from obsolescence by transforming it into a “humanitarian” global intervention force.

Bombing Serbia for two and a half months to “stop genocide” was a spectacle for public opinion.

The only people killed were Yugoslav citizens out of sight on the ground.

It was the lovely little war designed to rehabilitate military aggression as the proper way to settle conflicts.

This worked, because US leaders saw “saving the Kosovars” as the easy way to save NATO from obsolescence by transforming it into a “humanitarian” global intervention force. Bombing Serbia for two and a half months to “stop genocide” was a spectacle for public opinion. The only people killed were Yugoslav citizens out of sight on the ground. It was the lovely little war designed to rehabilitate military aggression as the proper way to settle conflicts.

The reality of this cynical manipulation has been assiduously hidden from Americans and most Europeans, but elsewhere, and in certain European countries such as Spain, Greece, Cyprus and Slovakia, the point has not been missed. Separatist movements are dangerous, and whenever the United States wants to subvert an unfriendly government, it has only to incite mass media to portray the internal problems of the targeted government as potential “genocide” and all hell may break loose.

So Serbia did not really have to work very hard to convince other countries to support its position on Kosovo. They had their own motivations – which were perhaps stronger than those of the Serbian government itself.

What did Serb leaders want?

The question put to the ICJ did not spell out what Serb leaders wanted. But it had implications. If the Kosovo declaration of independence was illegal, what was challenged was not so much independence itself as the procedure, the unilateral declaration. And indeed, there is no reason to suppose that Serb leaders thought they could reintegrate the whole of Kosovo into Serbia. It is even unlikely that they wanted to do so.

What did Serb leaders want?

The question put to the ICJ did not spell out what Serb leaders wanted. But it had implications. If the Kosovo declaration of independence was illegal, what was challenged was not so much independence itself as the procedure, the unilateral declaration. And indeed, there is no reason to suppose that Serb leaders thought they could reintegrate the whole of Kosovo into Serbia. It is even unlikely that they wanted to do so.

There are very mixed feelings about Kosovo within the Serb population. It is hard to know how widespread is the sense of concern, or guilt, regarding the beleaguered Serb population still living there, vulnerable to attacks from racist Albanians eager to drive them out. The sentimental attachment to “the cradle of the Serb nation” is very strong, but few Serbs would choose to go live there, even if the province were returned to them. In former Yugoslavia, the province was a black hole that absorbed huge sums of development aid, and would certainly be a heavy economic burden to impoverished Serbia today. Economically, Serbia is probably better off without Kosovo. Nearly twenty years ago, the leading Serb author and patriot Dobrica Cosic was arguing in favor of dividing Kosovo along ethnic and historic lines with Albania. Otherwise, he foresaw that the attempt to live with a hostile Albanian population would destroy Serbia itself.

Few would admit this, but the proposals of Cosic, echoed by some others, at least suggest that in a world with benevolent mediators, a compromise might have been worked out acceptable to most of the people directly involved. But what made such a compromise impossible was precisely the US and NATO intervention on behalf of armed Albanian rebels. Once the Albanian nationalists knew they had such support, they had no reason to agree to any compromise. And for the Serbs, the brutal method by which Kosovo was stolen by NATO was adding insult to injury – a humiliation that could not be accepted.

By taking the question to the UN General Assembly and the ICJ, Serbia sought endorsement of a reopening of negotiations that could lead to the sort of compromise that might have settled the issue had it been taken up in a world with benevolent mediators.

International Court of No Justice

On July 22, the ICJ issued its advisory opinion, concluding that Kosovo’s “declaration of independence was not illegal”. In some 21,600 words it evaded the main issues, refusing to state that the declaration meant that Kosovo was in fact properly independent. The gist was simply that, well, anybody can declare anything, can’t they?

On July 22, the ICJ issued its advisory opinion, concluding that Kosovo’s “declaration of independence was not illegal”. In some 21,600 words it evaded the main issues, refusing to state that the declaration meant that Kosovo was in fact properly independent. The gist was simply that, well, anybody can declare anything, can’t they?

Of course, this was widely interpreted by Western governments and media, and most of all by the Kosovo Albanians, as endorsement of Kosovo’s independence, which it was not.

Nevertheless, it was a shameful cop-out on the part of the ICJ, which marked further deterioration of the post-World War II efforts to establish some sort of international legal order. Perhaps the most flagrant bit of sophistry in the lengthy opinion was the argument (in paragraphs 80 and 81) that the declaration was not a violation of the “territorial integrity” of Serbia, because “the illegality attached to [certain past] declarations of independence … stemmed not from the unilateral character of these declarations as such, but from the fact that they were, or would have been, connected with the unlawful use of force or other egregious violations of norms of general international law…”

In short, the ICJ pretended to believe that there has been no illegal international military force used to detach Kosovo from Serbia, although this is precisely what happened as a result of the totally illegal NATO bombing campaign against Serbia. Since then, the province has been occupied by foreign military forces, under NATO command, which both violated the international agreement under which they entered Kosovo and looked the other way as Albanian fanatics terrorized and drove out Serbs and Roma, occasionally murdering rival Albanians.

The ICJ judges who endorsed this scandalous opinion came from Japan, Jordan, the United States, Germany, France, New Zealand, Mexico, Brazil, Somalia and the United Kingdom. The dissenters came from Slovakia, Sierra Leone, Morocco and Russia. The lineup shows that the cards were stacked against Serbia from the start, unless one actually believes that the judges leave behind their national mind-set when they join the international court.

Digging Itself Deeper Into a Hole

Probably, the Tadic government had expected something better, and had planned to follow up a favorable ICJ opinion with an appeal to the General Assembly to endorse renewed negotiations over the status of Kosovo, perhaps enabling Serbia to recover at least the northern part of Kosovo whose population is solidly Serb.

Oddly, despite the bad omen of the ICJ opinion, the Tadic government went right ahead with plans to introduce a resolution before the UN General Assembly. The draft resolution asked the General Assembly to state the following:

Aware that an agreement has not been reached between the sides on the consequences of the unilaterally proclaimed independence of Kosovo from Serbia,

Taking into account the fact that one-sided secession cannot be an accepted way for resolving territorial issues,

1. Acknowledges the Advisory opinion of the ICJ passed on 22 July 2010 on whether the unilaterally proclaimed independence of Kosovo is in line with international law,

2. Calls on the sides to find a mutually acceptable solution for all disputed issues through peaceful dialogue, with the aim of achieving peace, security and cooperation in the region.

3. Decides to include in the interim agenda of the 66th session an item namely: “Further activities following the passing of the advisory opinion of the ICJ on whether the unilaterally proclaimed independence of Kosovo is in line with international law.”

The resolution dictated by the EU made no mention of Kosovo other than to “take note” of the ICJ advisory opinion, and concluded by welcoming “the readiness of the EU to facilitate the process of dialogue between the parties.”

According to this text of the resolution, which UN General Assembly adopted by consensus; “The process of dialogue by itself would be a factor of peace, security and stability in the region. This dialogue would be aimed to promote cooperation, make progress on the path towards the EU and improve people’s lives.”

By accepting this text, the Serbian government abandoned all effort to gain international support from the many nations hostile to unilateral secession, and threw itself on the mercy of the European Union.

The key statement here was “the fact that one-sided secession cannot be an accepted way for resolving territorial issues”. This was the point on which the greatest agreement could be attained. The United States made it known that it was totally unacceptable for the General Assembly to hold a debate on such a resolution. The main Belgrade daily Politika published an interview with Ted Carpenter of the Cato Institute in Washington saying that the Serbian draft resolution on Kosovo was “irritating America and the EU’s leading countries”. American diplomats were “working overtime” to thwart the resolution, he said. Carpenter said that the Serbian resolution was seen in Washington as an unfriendly act that would lead to a further deterioration in relations, and that as a result of its Kosovo policy, Serbia’s EU ambition could suffer setbacks that would have negative consequences for the Serbian government “and the Serb people”.

Carpenter conceded that this time around, the country would not be threatened militarily, but noted that the United States was influential enough to “make life very difficult” for any country that stood up against its policies. He concluded that Serbia would “have to accept the reality of an independent Kosovo”, and that Washington would thereupon leave it to Brussels to deal with the remaining problems.

The American stick was accompanied by a dangling EU carrot. Carpenter expressed his hope that the EU would consider various measures, “including adjustment of borders, regarding Kosovo, and the rest of Serbia”, but also, he noted, Bosnia-Herzegovina, suggesting that Serbs could be satisfied if a loss of Kosovo were compensated by a unification with Bosnia’s Serb entity, the Republika Srpska. Giving his own opinion, Carpenter said such a solution would at least be much better than the current U.S. and EU policy, “which seems to be that everyone in the region of the former Yugoslavia, except Serbs, has a right to secede”.

Carpenter, who was a sharp critic of the 1999 NATO bombing of Serbia, and who warned that secessionist movements around the world could use the Kosovo precedent for their own purposes, said that such a solution was possible “in the coming decades”… a fairly distant prospect.

The decisive arm twisting was perhaps administered by German foreign minister Guido Westerwelle on a visit to Belgrade. Whatever threats or promises he made were not disclosed, but on the eve of the scheduled UN General Assembly debate, the Tadic government caved in entirely and allowed the EU to rewrite the resolution.

The resolution dictated by the EU made no mention of Kosovo other than to “take note” of the ICJ advisory opinion, and concluded by welcoming “the readiness of the EU to facilitate the process of dialogue between the parties.”

According to this text of the resolution, which UN General Assembly adopted by consensus; “The process of dialogue by itself would be a factor of peace, security and stability in the region. This dialogue would be aimed to promote cooperation, make progress on the path towards the EU and improve people’s lives.”

By accepting this text, the Serbian government abandoned all effort to gain international support from the many nations hostile to unilateral secession, and threw itself on the mercy of the European Union.

Still More to Lose

In a TV interview, I was asked by Russia Today, “What does Serbia stand to gain?” My immediate answer was, “nothing”. Serbia implicitly abandoned its claim to Kosovo in return for nothing but vague suggestions of “dialogue”.

In a TV interview, I was asked by Russia Today, “What does Serbia stand to gain?” My immediate answer was, “nothing”. Serbia implicitly abandoned its claim to Kosovo in return for nothing but vague suggestions of “dialogue”.

A usual aim of all policy is to keep options open, but Serbia has now put all its eggs in the EU basket, in effect rebuffing all the member states of the UN General Assembly which were ready to support Belgrade as a matter of principle on the issue of unnegotiated unilateral secession.

Rather than gain anything, the Tadic government has apparently chosen to try to avoid losing still more than it has lost already. After the violent breakup of Yugoslavia along ethnic lines, Serbia remains the most multiethnic state in the region, which means that it includes minorities which can be incited to demand further secessions. There is a secession movement in the ethnically very mixed northern province of Voivodina, which could be more or less covertly encouraged by neighboring Hungary, an increasingly nationalist EU member attentive to the Hungarian minority in Voivodina. There is another, more rabid separatist movement in the southwestern region of Raska/Sanjak led by Muslims with links to Bosnian Islamists. Surrounded by NATO members and wide open to NATO agents, Serbia risks being destabilized by the rise of such secession movements, which Western media, firmly attached to the stereotypes established in the 1990s, could easily present as persecuted victims of potential Serb genocide.

Moreover, no matter how the Serbs vote, the US and UK embassies dictate the policies. This has been demonstrated several times. Little Serbia is actually in a position very like the Pétain government in 1940 to 1942, when it governed a part of France not yet occupied but totally surrounded by the conquering Nazis.

Moreover, no matter how the Serbs vote, the US and UK embassies dictate the policies. This has been demonstrated several times. Little Serbia is actually in a position very like the Pétain government in 1940 to 1942, when it governed a part of France not yet occupied but totally surrounded by the conquering Nazis.

It would take political genius to steer little Serbia through this geopolitical swamp, infested with snakes and crocodiles, and political genius is rare these days, in Serbia as elsewhere.

EU to the rescue?

Under these grim circumstances, the Tadic government has in effect abandoned all attempt at independence and entrusted the future of Serbia to the European Union.

Under these grim circumstances, the Tadic government has in effect abandoned all attempt at independence and entrusted the future of Serbia to the European Union. Serb patriots quite naturally decry this as a sell-out. Indeed it is, but Russia and China are far away, and could not be counted on to do anything for Serbia that would seriously annoy Washington. The fact is that much of the younger generation of Serbs is alienated from the past and dreams only of being in the EU, which means being treated as “normal”.

How will the EU reward these expectations?

Up to now, the EU has responded to each new Serb concession by asking for more and giving very little in return. At a time when many in the core EU countries feel that accepting Rumania and Bulgaria has brought more trouble than it was worth, enlargement to include Serbia, with its unfairly bad reputation, looks remote indeed.

In reality, the most Belgrade can hope for from the EU is that it will muster the courage to take its own policy line on the Balkans, separate from that of the United States.

Given the subservience of current EU leaders to Washington, this is a long shot. But it has a certain basis in reality.

United States policy toward the region has been heavily influenced by ethnic lobbies that have pledged allegiance to Washington in return for unconditional support of their nationalist aims. This is particularly the case of the rag-tag Albanian lobby in the United States, an odd mixture of dull-witted politicians and gun-running pizza parlor owners who flattered the Clinton administration into promising them their own statelet carved out of historic Serbia. The result has been “independent” Kosovo, in reality occupied by a major US military base, Camp Bondsteel, NATO-commanded pacifiers and an EU mission theoretically trying to introduce a modicum of legal order into what amounts to a failing state run by clans and living off various criminal activities. Since Camp Bondsteel is untouchable, and the grateful hoodlums have erected a giant statue to their hero, Bill Clinton, in their capital, Pristina, Washington is content with this situation.

But many in Europe are not. It is Europe, not the United States, that has to deal with violent Kosovo gangsters peddling dope and women in its cities. It is Europe, not the United States, that has this mess on its doorstep.

The media continue to peddle the 1999 fairy tale in which heroic NATO rescued the defenseless “Kosovars” from a hypothetical “genocide” (which never took place and never would have taken place), but European governments are in a position to know better.

As evidence of this is a letter written to German Chancellor Angela Merkel on October 26, 2007 by Dietmar Hartwig, who had been head of the EU (then EC) mission in Kosovo just prior to the NATO bombing in March 1999, when the mission was withdrawn. In describing the situation in Kosovo at a time when the NATO aggression was being prepared on the pretext of “saving the Kosovars”, Hartwig wrote:

“Not a single report submitted in the period from late November 1998 up to the evacuation on the eve of the war mentioned that Serbs had committed any major or systematic crimes against Albanians, nor there was a single case referring to genocide or genocide-like incidents or crimes. Quite the opposite, in my reports I have repeatedly informed that, considering the increasingly more frequent KLA attacks against the Serbian executive, their law enforcement demonstrated remarkable restraint and discipline. The clear and often cited goal of the Serbian administration was to observe the Milosevic-Holbrooke Agreement to the letter so not to provide any excuse to the international community to intervene. … There were huge ‘discrepancies in perception’ between what the missions in Kosovo have been reporting to their respective governments and capitals, and what the latter thereafter released to the media and the public. This discrepancy can only be viewed as input to long-term preparation for war against Yugoslavia. Until the time I left Kosovo, there never happened what the media and, with no less intensity the politicians, were relentlessly claiming. Accordingly, until 20 March 1999 there was no reason for military intervention, which renders illegitimate measures undertaken thereafter by the international community. The collective behavior of EU Member States prior to, and after the war broke out, gives rise to serious concerns, because the truth was killed, and the EU lost reliability.”

EU governments lied then, for the sake of NATO solidarity, and have been lying ever since.

Other official European observers said the same at the time, and in 2000, retired German general Heinz Loquai wrote a whole book, based especially on OSCE documents, showing that accusations against Serbia were false propaganda. While the public was fooled, government leaders have access to the truth.

In short, EU governments lied then, for the sake of NATO solidarity, and have been lying ever since.

Now as then, there are insiders who complain that the situation in reality is very different from the official version. Voices are raised pointing out that Republika Srpska is the only part of Bosnia that is succeeding, while the Muslim leadership in Sarajevo continues to count on largesse due to its proclaimed victim status. There seems to be a growing feeling in some leadership circles that in demonizing the Serbs, the EU has bet on the wrong horse. But that does not mean they will have the courage to confront the United States. In Kosovo itself, the most radical Albanian nationalists are ready to oppose the EU presence, by arms if necessary, while feeling confident of eternal support from their U.S. sponsors.

The Betrayal of Serbia

Pro-Western politicians in Belgrade labored under the illusion that throwing Milosevic to the ICTY wolves would be enough to ensure the good graces of the “International Community”. But in reality, the prosecution of Milosevic was used to publicize the trumped up “joint criminal enterprise” theory which blamed every aspect of the breakup of Yugoslavia on an imaginary Serbian conspiracy.

If the latest self-defeat at the UN General Assembly can be denounced as a betrayal, the betrayal began nearly ten years ago. On October 5, 2000, the regular presidential election process in Yugoslavia was boisterously interrupted by what the West described as a “democratic revolution” against the “dictator”, president Slobodan Milosevic. In reality, the “dictator” was about to enter the run-off round of the Yugoslav presidential election in which he seemed likely to lose to the main opposition candidate, Vojislav Kostunica. But the United States trained and incited the athletically inclined youth organization, Otpor (“resistance”), to take to the streets and set fire to the parliament in front of international television, to give the impression of a popular uprising. Probably, the scenarists modeled this show on the equally stage-managed overthrow of the Ceaucescu couple in Rumania at Christmas 1989, which ended in their murder following one of the shortest kangaroo court trials in history. For the generally ignorant world at large, being overthrown would be proof that Milosevic was really a “dictator” like Ceaucescu, whereas being defeated in an election would have tended to prove the opposite.

Proclaimed president, Kostunica intervened to save Milosevic, but not having been allowed to actually win the election, his position was undermined from the start, and all power was given to the Serbian prime minister, Zoran Djindjic, a favorite of the West who was too unpopular to have won an election in Serbia. Shortly thereafter, Djindjic violated the Serbian constitution by turning Milosevic over to the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) in The Hague – for one of the longest kangaroo court trials in history.

Having abandoned all attempt to assert its moral advantage, Serbia is counting solely on the kindness of strangers.

Pro-Western politicians in Belgrade labored under the illusion that throwing Milosevic to the ICTY wolves would be enough to ensure the good graces of the “International Community”. But in reality, the prosecution of Milosevic was used to publicize the trumped up “joint criminal enterprise” theory which blamed every aspect of the breakup of Yugoslavia on an imaginary Serbian conspiracy. The scapegoat turned out to be not just Milosevic, but Serbia itself. Serbia’s guilt for everything that went wrong in the Balkans was the essential propaganda line used to justify the 1999 NATO aggression, and by going along with it, the “democratic” Serbian leaders undermined their own moral claim to Kosovo.

In June 1999, Milosevic gave in and allowed NATO to occupy Kosovo under threat of carpet bombing that would destroy Serbia entirely. His successors fled from a less perilous battle – the battle to inform world public opinion of the complex truth of the Balkans. Having abandoned all attempt to assert its moral advantage, Serbia is counting solely on the kindness of strangers.

Diana Johnstone is author of Fools’ Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions (Monthly Review Press). She can be reached at diana.josto@yahoo.fr

00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serbie, kosovo, balkans, ex-yougoslavie, europe, affaires européennes, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 12 septembre 2010

Kosovo: le droit des gens sur la sellette

Kosovo: le droit des gens sur la sellette

Question : quel est le principe du droit des gens qui est le plus important et qui doit recevoir la priorité ? Le droit à l’auto-détermination des peuples ou le principe de l’intégrité territoriale des Etats ? C’est la question à laquelle le Tribunal international devait répondre récemment dans le cas de son rapport d’expertise sur le Kosovo. Abstraction faite du contenu concret de ce rapport d’expertise et de ses effets politiques, le cas du Kosovo montre que le droit des gens n’est plus tellement une question de faire valoir le droit et de justifier celui-ci par des principes, mais n’est plus qu’une question de pouvoir et de force. Pourquoi ? Lors de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo, il y a peu d’années d’ici, on s’est réclamé du droit à l’auto-détermination des peuples, qu’il fallait octroyer aux Albanais ethniques du Kosovo ; on a également justifié ce choix du fait que l’ancien régime serbe avait commis, à l’encontre de ceux-ci, des crimes contraires aux droits de l’homme, lors de la guerre ayant précédé l’indépendance kosovare. Pour cette raison, on devait, dit-on, accorder l’indépendance aux Kosovars et leur octroyer le droit à l’auto-détermination. On n’a dès lors tenu aucun compte de l’intégrité du territoire de l’Etat de Serbie, ce qui a eu pour résultat que, jusqu’ici, le Kosovo n’a été reconnu que par un nombre très limité d’autres Etats.

Il est de notoriété publique que cette indépendance du Kosovo a été rendue possible par des pressions extérieures, surtout américaines, et que les Européens, de ce fait, l’ont acceptée bon gré mal gré. Dans toutes ces démarches, on a complètement ignoré un fait : la construction qu’est le Kosovo est totalement dépendante sur le plan économique, n’est pas viable et constitue probablement le premier Etat entièrement musulman sur le sol européen.

La Serbie veut que l’on entame de nouvelles négociations pour fixer un statut définitif au Kosovo mais l’opinion générale estime évidemment qu’elle ne l’obtiendra pas et que sa démarche est absurde car l’indépendance du Kosovo ne pourra plus être rendue nulle et non avenue. En vérité, le vrai problème est celui de la région du Nord du Kosovo, qui possède un peuplement serbe compact, pour lequel il conviendrait bien évidemment d’appliquer les mêmes principes du droit des gens, que nous venons de citer. Les Serbes du Kosovo sont pleinement en droit de faire valoir à leur profit le droit à l’auto-détermination. Et si l’on considère le Kosovo comme un Etat souverain à part entière, son intégrité territoriale ne doit pas être une vache sacrée, pas davantage que celle de la Serbie, puisqu’il est né précisément du rejet de ce principe d’intégrité territoriale. En clair : les Serbes vont être contraints d’accepter un compromis, dans la mesure où ils ne récupèreront que les seules régions peuplées de Serbes et devront entériner la sécession du reste du Kosovo.

Ensuite, la grande question se pose à l’UE : ce territoire nouvellement indépendant, de peuplement albanais sera-t-il vraiment viable sur le long terme ou devra-t-on l’alimenter et le soutenir pour les siècles des siècles, en tant que pur protectorat de l’UE ? Ou bien se décidera-t-on d’élargir et de tester le principe de l’auto-détermination des peuples à tous les Albanais et Albanophones, en se demandant s’il ne serait pas utile de créer un Etat panalbanais, Kosovo compris, dans les Balkans occidentaux, qui serait rapidement lié à l’UE. Et comme les Européens financent déjà le tout, il faudrait tout de même veiller à ce que cet ensemble soit inclus dans une perspective géopolitique allant dans le sens des intérêts de l’Europe, en développant une vision au-delà des simples principes du droit des gens, et non pas dans une perspective allant dans le sens des intérêts, utilitaires et calculés, des Etats-Unis d’Amérique ou abondant dans le sens des visées expansionnistes et ubiquitaires du monde musulman. Si un « ordre nouveau » doit advenir dans les Balkans occidentaux et si cet « ordre nouveau » doit s’aligner sur l’UE et participer à l’intégration du continent européen, les principes du droit des gens devront obéir aux critères de la raison pragmatique. Celle-ci postule qu’il ne faut pas léser les intérêts et la fierté des autres grands peuples de cette région. Dans le cadre de cette évolution, la Serbie devra historiciser le mythe de la Bataille du Champs des Merles. Et les Kosovars musulmans devront accepter qu’ils ne resteront pas une république islamique souveraine par la grâce des Américains et aux frais des Européens.

Andreas MÖLZER.

(article paru dans « zur Zeit », Vienne, n°30/2010 ; http://www.zurzeit.at/ ).

00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kosovo, balkans, ex-yougoslavie, europe, affaires européennes, albanie, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 30 juin 2010

Lettre à un ami, trop sensible à la propagande de CNN...

SYNERGON - SYNERGIES EUROPÉENNES

Bruxelles/Metz

Mardi 20 avril 1999

ATELIER "MINERVE"

Lettre à un ami, trop sensible à la propagande de CNN...

par Robert Steuckers,

Secrétaire Général du Bureau Européen de SYNERGIES EUROPEENNES

Mon cher Quentin,

J'ai promis de répondre par une lettre ouverte à tes questions, traduisant l'inquiétude de nos contemporains face aux problèmes qui affectent la population albanaise du Kosovo aujourd'hui. Effectivement, plusieurs personnes m'ont posé les mêmes questions que toi: pourquoi nous sommes-nous engagés de manière aussi décisive contre l'intervention de l'OTAN, apparemment sans tenir compte des tragédies humaines qui plongent le Kosovo dans les horreurs de la guerre? Nous ne l'avons pas fait pour des raisons morales, mais pour des raisons historiques et géopolitiques, que je t'explicite dans cette lettre. Les souffrances des civils ne nous laissent pas indifférents et nous souhaitons que le programme de la Croix Rouge Internationale (CICR) pourra mettre ses structures au profit de toutes les victimes de cette guerre, dans l'esprit d'impartialité qui a fait la grandeur de Henri Dunant. Sur le plan géopolitique, je reste toutefois inébranlablement fidèle à un principe: l'espace européen, notre espace civilisationnel, ne peut en aucun cas subir des interventions américaines, chinoises, turques, islamistes ou autres. Ce doit être un axiome inébranlable dans notre pensée et notre action politiques.

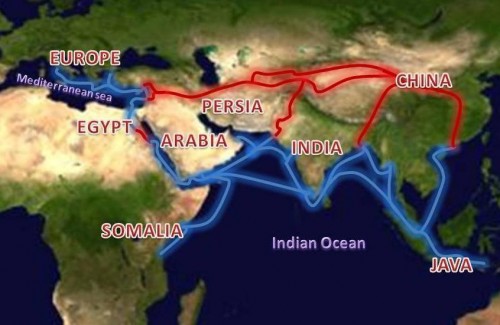

Dans l'un de mes derniers communiqués, j'ai dit clairement que cette guerre n'a rien à voir avec les droits de l'homme, ni même avec le Kosovo ou les Albanophones de cette province d'Europe, ni même avec les Serbes ou avec Milosevic. Mais, pour les Américains et les Européens décérébrés et félons qui servent l'OTAN, instance foncièrement anti-européenne visant la ruine de notre culture, il s'agit avant toutes choses de bloquer le Danube, de bloquer l'Adriatique, de fermer l'espace aérien dans le Sud-est européen, de contrôler à leur guise la Méditerranée orientale et, enfin, de créer et d'entretenir le chaos dans un bon quart de notre continent pendant plusieurs décennies. Je raisonne en termes géopoltiques et rien qu'en termes géopolitiques, car un cadre géographique et historique cohérent est le seul garant possible d'une convivialité politique et civilisationnelle harmonieuse. Je ne suis l'apôtre d'aucune morale toute faite, prête-à-ânonner, d'aucune éthique de la conviction qui, dans tous les cas de figure, fait la bête en voulant faire l'ange. Bien sûr, je ne vais pas aller dire que Milosevic et ses soldats sont des enfants de choeur, tout comme les combattants de l'UCK kosovar ne sont pas davantage des enfants de choeur. Mais en temps de guerre, en politique, qui ose lever le doigt et dire: "moi, m'sieur, j'suis un bon, un gentil, un tout propre". Et les généraux de l'OTAN ne font certainement pas plus partie de la confrérie des enfants de choeur que les miliciens d'Arkan ou de l'UCK. Même s'ils prétendent qu'à coups de missiles, de bombes ou de roquettes, ils vont apporter le "Bien" (avec un grand "B") dans les Balkans, comme les cloches ou le Lapin de Pâques apportent des oeufs en chocolat à nos chères têtes blondes. Croire au "kalokagathon" des militaires de l'OTAN ou du SHAPE, c'est de la pure déraison!

Au lieu de hurler avec CNN, les intellectuels auto-proclamés et la sordide canaille journalistique (dont les plus répugnants exemplaires grenouillent à Paris) feraient bien mieux de lire quelques solides bouquins sur l'histoire de la péninsule balkanique. Dans les événements de ces dix dernières années, ni les Serbes ni les Croates ni les Albanais ne sont les "coupables" en dernière instance: les malheurs et les tragédies des Balkans sont le triste résultat de 500 ans de domination ottomane. Au cours de cette période horrible, les peuples des Balkans ont été écrasés, martyrisés, des populations entières ont été expulsées de leurs patries d'origine: les Serbes ont fui les armées ottomanes pour se réfugier en Croatie; les Croates se sont repliés en Slovénie, en Carinthie, en Italie et dans tout le reste de l'Europe (en France, il y avait des régiments croates), une partie des Albanais de souche ont dû s'installer en Italie du Sud. Les Ottomans et les convertis à l'Islam ont dominé sans partage. Chaque année, 10% des garçons étaient enlevés à leur famille, déportés en Anatolie, dressés dans des écoles de janissaires, transformés en mercenaires de la "Sublime Porte". Dans notre Occident pourri de confort, on a du mal à s'imaginer la profonde horreur que fut cette domination ottomane en Albanie, en Serbie, en Bosnie et en Croatie. Très tôt, les techniques de la guerre des partisans ont été appliquées contre les occupants dans les Balkans ottomanisés: les partisans de ces siècles d'oppression s'appelaient les Haiduks; en Albanie, ils ont été conduits par un capitaine sublime, surnommé Skanderbeg. Il avait été enlevé à sa famille, éduqué pour devenir janissaire: il s'est évadé d'Anatolie pour rejoindre son peuple dans les montagnes et combattre le joug ottoman. Dans les Balkans, il y a assez de thématiques historiques pour créer un cinéma européen pendant 300 ans, avec des films autrement plus captivants que les fades historiettes de cow-boys ou les soap-operas de la sous-culture américaine! Tout le folklore croate de Dalmatie et d'ailleurs, avec ses costumes magnifiques, rappelle la lutte pluriséculaire contre les Turcs. Pendant 500 ans, les Balkans se sont insurgés contre la culture composite de l'empire ottoman, exécrable préfiguration de la multiculture qu'on cherche à nous fourguer aujourd'hui comme la panacée définitive, qui mettra un terme aux tumultes de l'histoire et dissolvera toutes nos traditions, tous les ressorts de notre identité, toutes les constantes de nos systèmes juridiques. Relis les retentissantes sottises qu'ont écrites des Bernard-Henry Lévy et des Alain Finkielkraut. Mais cette mutliculture, on est bien forcé de le reconnaître, ne peut pas fonctionner. Elle laisse des séquelles indélébiles, elle provoque des tragédies que les siècles ne parviennent pas à effacer, elle déboussole les peuples, elle ne leur procure aucun apaisement. La preuve? La succession ininterrompue des tragédies balkaniques en ce siècle.

En Espagne, quand les armées asturiennes, aragonaises, castillanes et basques prennent enfin pied en Andalousie pour ramener cette terre à la grande patrie européenne, mettre ainsi un terme à la Reconquista et faire de la péninsule ibérique un Etat viable, ils se rendent rapidement compte qu'aucune culture composite ne permettra de donner une colonne vertébrale solide à cet Etat en jachère. Ou bien l'Ibérie était musulmane et appliquait un droit dérivé du Coran (ce qui est parfaitement respectable en soi), ou bien l'Ibérie était chrétienne et appliquait un droit dérivé du droit coutumier wisigothique (en vigueur en Espagne avant l'islamisation forcée et dans les régions non conquises par les Arabes). Un mixte de droit coranique et de droit coutumier germanique ne peut fonctionner harmonieusement, donc aucune convivialité sociale ne peut surgir si des règles boiteuses et peu claires sont appliquées dans la société. Cette impossibilité d'un droit composite a scellé le sort des vaincus, qui ont dû se replier en Afrique du Nord ou dans les provinces ottomanes, jusqu'à Istanbul, où ils pouvaient vivre sous le droit coranique selon leurs voeux et leurs convictions.

Dans les Balkans, après la terrible défaite des Serbes et de leurs alliés bosniaques, croates et albanais dans la Plaine du Kosovo, au Champ des Merles en 1389, les armées chrétiennes n'ont plus pu s'imposer. Une croisade hongroise du Roi Sigismund, aidée de chevaliers français et allemands, n'a pas pu délivrer les Balkans: elle a été écrasée en 1396 par le Sultan Bayazid Yildirim. La date de 1389 marque le début d'une affreuse tragédie pour l'Europe, qui s'agravera encore par la trahison du Roi de France, François Ier, qui s'allie aux Turcs pour prendre l'Europe centrale dans une redoutable tenaille: à l'Ouest les Français, à l'Est les Turcs. Cette alliance va durer 300 ans. Qu'on en juge: en 1526, François Ier veut s'emparer de la ville impériale de Milan. Charles-Quint, Empereur, le bat à Pavie, avec l'appui, notamment, d'une troupe d'élite: les bandes d'ordonnance des Pays-Bas, regroupant les meilleurs guerriers de la noblesse du Brabant, des Flandres, du Luxembourg et du Hainaut. Mais, l'alliance franco-turque déploie déjà sa logique implacable, celle des attaques concertées et simultanées, sur deux fronts: la même année que Pavie, les Ottomans envahissent et dévastent la Croatie, après leur victoire à Mohacs. Le vieil Etat médiéval croate, havre d'une culture incomparable, cesse d'exister, connait le même sort que la Serbie en 1389. La perte de la Croatie a été une tragédie pour l'Europe. Présents en Croatie, les Ottomans peuvent menacer et envahir la Hongrie et la Basse-Autriche à leur guise. Deux fois, Vienne sera assiégée et sauvée par le courage et la tenacité de ses milices bourgeoises et des troupes impériales et polonaises (Jan Sobiesky). Chaque fois que les Ottomans attaquent à l'Est, les Français attaquent à l'Ouest. Le Reich se défendra bec et ongles pour échapper à cette tenaille, épuisant toutes ses forces.

A la fin du 17ième siècle, se constitue la SAINTE-ALLIANCE (Bavière, Saint-Empire, Autriche-Hongrie, Pologne-Lithuanie, Russie), sous l'impulsion d'un Capitaine exceptionnel, le Prince Eugène de Savoie, qui force les Ottomans à céder 400.000 km2 aux pays de cette Sainte-Alliance. L'Empire ottoman recule partout, de la Dalmatie au Caucase. Le Reich peut respirer, mais insuffisamment: Louis XIV attaque à l'Ouest, ravage la Lorraine (50% de morts ou de réfugiés parmi les autochtones), la Franche-Comté (60% de morts et de réfugiés, notamment au Val d'Aoste), le Palatinat (66% de morts et de réfugiés). Comme dans les Balkans, les ressortissants du Saint-Empire de langue romane fuyent devant les Français comme leurs infortunés confrères des Balkans fuyaient devant les Turcs. Les Lorrains ont été recasés en Allemagne, en Suisse, dans les Pays-Bas, dans le Banat serbe et roumain, en Italie (où 6000 d'entre eux mourront de paludisme en tentant d'assécher les marais pontins près de Rome, que leur avait donnés le Pape...). En 1695, le Maréchal de Villeroy, pour soulager les Turcs et attirer vers l'Ouest une parties des armées impériales, fait bombarder à boulets rouges Bruxelles, gratuitement. C'est le premier bombardement terroriste de l'histoire, la sinistre préfiguration de Coventry, Dresde, Berlin, Hambourg, et, plus récemment, Hanoi, Bagdad et aujourd'hui Belgrade, Novi Sad, etc. La Sainte-Alliance et le Saint-Empire ont certes vaincu à l'Est, mais ils ont perdu à l'Ouest de belles provinces: la Flandre méridionale, l'Artois, le Cambrésis, la Bresse, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace. Preuve, s'il en est, qu'il est impossible de guerroyer sur deux fronts. En 1718, Belgrade est libérée par un régiment de Huy, ville de la vallée de la Meuse, où les drapeaux du Sultan, prix comme trophées, ont longtemps été conservés dans la collégiale.

En 1791, les Anglais se décident à soutenir en toutes circonstances la Turquie moribonde contre TOUTES les puissances européennes s'approchant de la Méditerranée orientale, point de passage obligé pour atteindre l'Egypte convoitée, où l'on envisageait déjà de creuser le Canal de Suez, pour rejoindre plus facilement les Indes, via la Mer Rouge. Cette politique de "containment" avant la lettre est consignée dans un mémorandum remis à Pitt, Premier Ministre anglais. Les axiomes de la politique maritime de l'Angleterre y ont été fixés une fois pour toutes: les Autrichiens ne doivent pas avancer trop loin dans les Balkans; les Russes, qui occupent la Crimée depuis 1783, doivent être contenus au Nord du Bosphore et ne pas se rendre totalement maîtres de la Mer Noire. Il faut réfléchir à ce mémorandum quand on analyse les événements d'aujourd'hui. La révolution française, en envahissant les Pays-Bas autrichiens en 1792, obligent, par leur diversion, les Serbes à capituler une nouvelle fois devant les Ottomans, à abandonner leur vague autonomie, récente et précaire, parce qu'ils ne bénéficient plus de l'appui militaire autrichien, Vienne étant obligée de mobiliser ses réserves, y compris ses régiments croates, pour faire face au déferlement des sans-culottes qui pillent et assassinent à qui mieux mieux de Tournai au Rhin (la magnifique abbaye de Villers-la-Ville sera ainsi réduite en cendres et jamais reconstruite). Ces hordes "révolutionnaires" faisaient le travail des Anglais: elles allaient éliminer quelques mois plus tard un Roi qui avait fait alliance avec l'Autriche et renoncé à la calamiteuse politique des François Ier, Richelieu et Louis XIV. Louis XVI avait mis sur pied de guerre une flotte redoutable qui avait réussi à battre la Royal Navy à Yorktown en 1783, humiliant ainsi Londres. Il avait ensuite lancé des expéditions lointaines (dont celle de La Pérouse qui l'a obsédé jusqu'au pied de l'échafaud: "A-t-on des nouvelles de La Pérouse?" a demandé ce Roi sage avant d'être décapité). L'Angleterre se débarrassait machiavéliquement d'un Roi apparemment débonnaire, mais dont la politique était européenne, offensive en direction de l'Atlantique et clairvoyante. Louis XVI est mort parce qu'il avait tourné le dos à l'alliance franco-turque, renoncé à la séculaire hostilité du Royaume de France au Saint-Empire, aperçu l'avenir de son pays au Canada (ces "arpents de neige" de la Pompadour...), dans l'Atlantique, sur les océans. Face à l'Ouest, dos au Reich, comme celui-ci pouvait désormais sans craindre de coup de poignard dans le dos, faire face aux Ottomans.

Ce n'est qu'à la fin du XIXième siècle que la France et la Russie manipuleront la Serbie contre l'Autriche. Mais avant cela, il a fallu éliminer totalement en 1903 la famille régnante des Obrenovic, qui seront remplacés par les Karageorgevic, qui dénonceront tous les liens antérieurs de la Serbie avec l'Autriche, détentrice de la dignité impériale. L'attentat de Sarajevo est le triste et dramatique aboutissement de cette prise du pouvoir par les Karageorgevic au détriment des Obrenovic. Après 1919 et la révolution bolchevique, la France exsangue utilise son or pour financer les gigantesques budgets des armées polonaises et yougoslaves (serbes), afin de contenir l'Allemagne, ni la nouvelle Turquie kémaliste ni la Russie bolchevique ne pouvant ou ne voulant plus jouer ce rôle. C'est une ironie de l'histoire de voir que la Serbie a accepté le rôle d'"ersatz" de la Turquie après le Diktat de Versailles. Mais rapidement des hommes d'Etat serbes s'apercevront que cette situation est artificielle et intenable sur le long terme; elle risquait de faire de la Yougoslavie un Etat assisté, incapable de développer de manière autonome une économie viable, en harmonie avec ses voisins. En 1934, la diplomatie de Goering (décrite par les Américains comme la tentative de construire dans le Sud-Est européen "a German informal Empire") réussit une réconciliation entre l'Allemagne et le Royaume de Yougoslavie, dirigée par la poigne de l'économiste serbe Milan Stojadinovic (1888-1961), qui comprend qu'une Yougoslavie isolée de ses voisins ne peut survivre économiquement. Stojadinovic renoue avec l'Italie et la Bulgarie (ennemie héréditaire de la Serbie) et s'appuie sur les Serbes, les Slovènes et les Bosniaques musulmans; sa popularité est nettement moindre chez les Croates catholiques (qui implicitement refuse l'alliance allemande, alors qu'on leur reproche aujourd'hui d'être des germanophiles inconditionnels!). L'alliance germano-yougoslave durera jusqu'en 1941. La Yougoslavie adhèrera à l'Axe. En mars 41, un putsch pro-britannique (Colonel Simovic) renverse le gouvernement légal. Les troupes de l'Axe entrent dans le pays pour sauver une légalité qui leur convenait. Les Croates changent de camp, trouvant dans une alliance avec l'Allemagne et l'Italie une chance de quitter l'Etat yougoslave qu'ils jugent composite (comme quoi rien n'est simple dans les Balkans, où les alliances changent souvent!). Avec l'entrée des troupes allemandes, hongroises, bulgares et italiennes, une tragédie sans nom s'abat sur tous les peuples de la Yougoslavie, avec, en plus, de nouveaux tracés pour les frontières intérieures, toujours contestés par les toutes les parties aujourd'hui, tant les populations, dispersées antérieurement par la terreur ottomane vivent les unes dans les autres, sans frontières précises. De 1941 à 1945, le gouvernement serbe du Général Nedic reste en selle, assez fidèle à l'Axe malgré le chaos dans lequel il plonge les Balkans. Il s'appuie sur une armée de 10.000 hommes bien entraînés et très disciplinés, dont les militaires allemands feront l'éloge. Mais le pays est plongé dans une abominable guerre civile: ethnie contre ethnie, mais aussi Serbes contre Serbes (soldats de Nedic, tchetniks royalistes et partisans titistes dans une terrifiante lutte triangulaire), Croates contre Croates (Oustachistes contre Partisans, Tito étant, ethniquement parlant, un Croato-slovène; Tudjman, l'actuel président croate, était partisan communiste, alors que des esprits simples, mal intentionnés et mal informés en font un fasciste de toujours!), Slovènes contre Slovènes (Domobrans contre Partisans), etc.

Aujourd'hui, après la mort de Tito, après l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie, l'alliance franco-turque de 1526 à 1792, l'alliance anglo-turque de 1791 à nos jours, fait place à un Axe américano-turc, visant à recréer une chaîne de petits Etat inféodés à l'OTAN et à la Turquie, pour faire pièce aux Européens dans le Sud-Est balkanique et y entretenir des foyers de tensions permanentes, semant la zizanie dans toute l'Europe. Ce sont essentiellement les Russes et les Allemands qui sont visés, mais aussi les Italiens qui ont toujours eu des intérêts en Méditerranée orientale (Rhodes, Cilicie), les Grecs (Chypre), les Chrétiens d'Orient (Liban, Syrie), la France (qui ne pourra plus jamais jouer son rôle de protectrice des chrétientés d'Orient). Le mémorandum adressé à Pitt est toujours d'actualité, mais c'est le Pentagone qui le concrétise dans les faits. Cette politique est inadmissible pour tous les Européens. Cette politique est anti-impériale, elle empêche l'Europe de retrouver une conscience impériale au sens de la Sainte-Alliance de 1690 à 1720. Tous ceux qui refusent de voir ce nouvel état de choses, de tirer clairement les leçons de l'histoire, sont des imbéciles. Ceux qui travaillent à occulter les leçons de l'histoire, ceux qui entretiennent délibérément l'ignorance des masses et des élites, ceux qui occupent des postes importants, ministériels ou autres, diplomatiques ou économiques, et qui ne raisonnent pas en termes d'histoire, sont de vils traîtres. Leur sort doit être mis aux mains d'une nouvelle Sainte-Vehme, tribunal occulte oeuvrant au seul salut du Saint-Empire. Et qui ne connait que deux sentences: l'acquittement ou la mort.

- Je suis un héritier spirituel des Bandes d'Ordonnance des Pays-Bas qui ont combattu contre François Ier à Pavie en 1526.

- Je suis un héritier spirituel de Don Juan d'Autriche, vainqueur à la bataille navale de Lépante en Méditerranée orientale en 1571, en tentant de reprendre Chypre aux Ottomans (puisse une flotte hispano-italo-franco-germano-croato-serbo-russo-grecque, totalement dégagée du machin OTAN, cingler très bientôt vers cette île et en faire un bastion inexpugnable de la Grande Europe!).

- Je suis un héritier spirituel du Prince Eugène de Savoie, que l'on nommait le Noble Chevalier ("Der edle Ritter").

- J'admire le long combat héroïque des Haiduks slaves et roumains et l'épopée du héros albanais Skanderbeg (tout Albanais qui ne rend pas hommage à Skanderbeg est un traître à son albanitude; tout Albanais qui ne combat pas pour son albanitude face au sud, dos au nord, n'est pas un Albanais, mais un mercenaire ottoman).

- Je place mes travaux géopolitiques sous le signe de la Sainte-Alliance de 1690 à 1720.

- Je suis un héritier spirituel des milices de la Ville de Bruxelles qui ont défendu leur ville contre les artilleurs terroristes du Maréchal de Villeroy, à côté des soldats bavarois et savoisiens de la garnison. Je te rappelle aussi, cher Quentin, qu'à l'âge de huit ans, mon cousin, de 22 ans mon aîné, m'a dit de toujours regarder la façade d'une maison de la Grand'Place de Bruxelles, sur laquelle figure un Phénix, symbolisant la cité et le Brabant résistant aux assauts du Roi Soleil et lui faisant la nique. Mon cousin m'a demandé de ne jamais oublier ce symbole. Je ne l'ai jamais oublié.

- Je suis un héritier spirituel des soldats hutois de l'armée autrichienne qui ont enlevé Belgrade en 1718, l'ont rendue à l'Europe.

- Je suis un héritier spirtuel des soldats des régiments de Baulieu, de Clerfayt, de Ligne, de Latour, qui ont tenté d'endiguer le flot des sans-culottes se déversant vers le Rhin en 1792, tandis que leurs alliés turcs reprenaient Belgrade sur le Danube et privaient les Serbes de leurs libertés.

- Je suis un héritier politique de Bismarck (et de Léopold I) qui s'opposaient à l'alliance anglo-franco-turque lors de la Guerre de Crimée contre la Russie, ancienne puissance de la Sainte-Alliance de 1690 à 1720.

- Je me souviens avec horreur de l'attentat de Sarajevo qui a coûté la vie à l'Archiduc d'Autriche et à son épouse, la Comtesse Chotek, tout comme je me souviens avec horreur du sort de la famille Obrenovic.

- Je déplore l'alliance franco-serbe d'après 1918, où la Serbie a été un "ersatz" de la Turquie ottomane et a été infidèle à son histoire.

- Je respecte rétrospectivement la politique économique et diplomatique de Milan Stojadinovic, soucieux de replacer son pays au sein de la famille des peuples de la Mitteleuropa et des Balkans.

- Je respecte l'attitude de Nedic, jeté dans un désarroi indescriptible, à l'époque la plus tragique de notre siècle.

- Je respecte tous les Yougoslaves, de quelle qu'ethnie que ce soit, qui ont combattu au cours de l'histoire du côté du Saint-Empire et de la Sainte-Alliance comme haiduks ou comme soldats réguliers, en particulier comme "granicar" (garde-frontières) le long du limes organisé par l'Autriche pour défendre l'Europe contre les Ottomans.

- Je déplore que Tito se soit laissé manoeuvrer par les Anglais contre les Allemands, les Hongrois, les Italiens et les Russes, sans pour autant condamner a priori sa politique de non-alignement (Bandoeng, etc.) et son socialisme fédéral et auto-gestionnaire, sorte de troisième voie entre le capitalisme et le panzercommunisme, à une époque où rien d'autre n'était possible.

- J'ai accepté l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie en 1991, parce que je sais que des Etats composites sont inviables, incapables de susciter l'adhésion à des codes de droit précis (curieux que les défenseurs, en théorie, des droits de l'homme, sont ceux qui manipulent des idéologies qui nient le droit concret, seul vecteur de civilité viable!). De plus, ces deux pays offraient enfin une façade méditerranéenne-adriatique aux pays d'Europe centrale, ce que la France et l'Angleterre ont toujours voulu leur confisquer, les condamnant à l'enclavement continental (on se souviendra ici des "départements illyriens" inventés par Napoléon pour couper la Hongrie et l'Autriche de la mer, fonction que devait reprendre la Yougoslavie selon Poincaré et Clémenceau).

- Je défends l'indépendance de ces deux pays, mais sans développer de serbophobie, à la manière de certains philosophes parisiens.

- Je pense que la Serbie a droit à sa spécificité au même titre que l'Albanie illyrienne, la Bosnie bogomil, la Croatie et la Slovénie. Toutes ces identités et spécificités s'enracinent et doivent nécessairement s'enraciner dans l'esprit haiduk (ou granicar).

- Je m'oppose à l'alliance américano-turque d'aujourd'hui, tout comme Bismarck s'est opposé à l'alliance anglo-franco-turque lors de la Guerre de Crimée.

- Je demeure un fidèle lecteur de Carl Schmitt (dont les deux épouses ont été serbes!), qui a théorisé l'interdiction d'intervention des puissances extérieures à un espace donné.

- Je demeure un fidèle disciple de Carl Schmitt, car je me souviens qu'il a décrit, avec force arguments juridiques solidement étayés, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis comme des Etats pirates.

- Je demeure encore et toujours un fidèle disciple de Carl Schmitt, dans le sens où il a toujours décrit les bons apôtres de la morale internationaliste comme de dangereux ferments de la dissolution des Etats, donc de la civilisation, de l'urbanité, de la culture et surtout du droit.

Telles sont mes positions. Je persiste et je signe. Rien ne m'ébranlera. Je suis dans la continuité historique donc dans le réel. Tant pis pour ceux qui restent en dehors de l'une et de l'autre.

Je reste à la disposition de mes lecteurs pour leur conseiller de bonnes lectures sur tout ce qui précède.

A bientôt, cher Quentin, meilleures amitiés.

Robert Steuckers.

00:05 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serbie, balkans, kosovo, guerre des balkans, otan, cnn? médias, manipulations médiatiques, histoire, yougoslavie, albanie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 12 février 2010

Phase 2 in Kosovo. Total ethnic cleansing

Phase 2 in Kosovo. Total ethnic cleansing

| di: Ugo Gaudenzi _ http://www.rinascita.eu/ |

For what concerns Kosovo Metohija – the harshest wound inflicted by Atlantics in the heart of Europe, still looking for its own freedom, after World War II – we have to underline how, after the territory forced division, they are now planning the eradication of Kosovo from Serbia. After 11 years of occupation, the NATO Atlantic commando has decided to force the status quo, transforming the 5 operation forces, placed to keep an eye on the North, South, East, West and Central part of the region, in an only device of strategic responsibility over all the Kosovarian territory, left aside the 5 zone dislocations: every Kfor sub-command has, since this February, the possibility of intervention during emergencies, everywhere throughout Kosovo.

The strategic idea is that of forcing, even military, the unification of Kosovo Metohija under the Albanian “government” of Pristine. Every race which is hostile to the separation of the province from its homeland, will be weakened, even at the cost of using acts of terrorism and of Albanian violence against churches and Serbian enclaves, as a pretext for a forced pacification. It has already occurred in 2004.

The very same declaration of Albanian “independence” of Pristine, immediately after the birth of Eulex, on February 2008, had been possible, thanks to the transformation of UCK gangs of terrorism into “internal police forces” in zones controlled by Albanians. Eulex’s mission, UE’s “general affairs” board (obviously not elected by the members of the Community), had been decided, two years ago, with the excuse of implementing the 1244 resolution of the UNO. The very same Eulex – which has in Kosovo, an armed force of 1400 “gendarmes”, among civilians and soldiers – ensures “safety”, i.e. armed control of the denser regions, still inhabited by Serbians, especially in the Northern part of the province (Mitrovica).

The eradication of the populations identities.

This is the Atlantic mission and of the so-called European Union.

Of which, colonial Italy is, a happy member.

00:25 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, balkans, épuration ethnique, kosovo, albanie, serbie, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 09 février 2010

Kosovo, Phase 2: l'épuration ethnique totale!

Udo GAUDENZI:

Kosovo, Phase 2: l’épuration ethnique totale!