La renaissance de la Méditerranée et la guerre pour son contrôle

par Giorgio Vitangeli

Source : Italicum & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-rinascita-del-mediterraneo-e-la-guerra-per-il-suo-controllo

En Méditerranée orientale, la guerre entre Israël et les Palestiniens de Gaza s'est soudainement rallumée, et l'incendie - qui, à l'heure où nous écrivons ces lignes, dure depuis quatre mois et semble destiné à durer indéfiniment - risque de se propager à l'échelle régionale. Déjà, la guérilla pro-iranienne des Houthis est entrée en guerre au Yémen, attaquant avec des missiles et des drones les navires à destination d'Israël ; les Américains et les Britanniques ont transféré des navires de guerre en mer Rouge, qui attaquent les bases des Houthis avec des raids aériens et des missiles. La France, l'Allemagne et l'Italie envoient également des navires de guerre en mer Rouge pour "protéger la navigation" à destination du détroit de Suez. En Cisjordanie, occupée depuis 1967, la tension entre les Palestiniens et les plus de six cent mille colons juifs qui s'y sont installés depuis, protégés par l'armée israélienne, menace de raviver des affrontements sanglants ; à la frontière avec le Liban, l'armée israélienne et la guérilla chiite du Hezbollah, également pro-iranienne, échangent parfois des coups de canon. Les Américains multiplient les raids aériens, bombardant les bases présumées de la guérilla en Syrie et en Irak, qui ont prévenu : nous sommes au bord du gouffre. Dans les centres stratégiques et les cercles militaires euro-américains, des prédictions frémissantes font état d'une troisième guerre mondiale qui pourrait éclater au cours du premier semestre de l'année prochaine et dont le conflit au Moyen-Orient serait une autre "pièce" en avance.

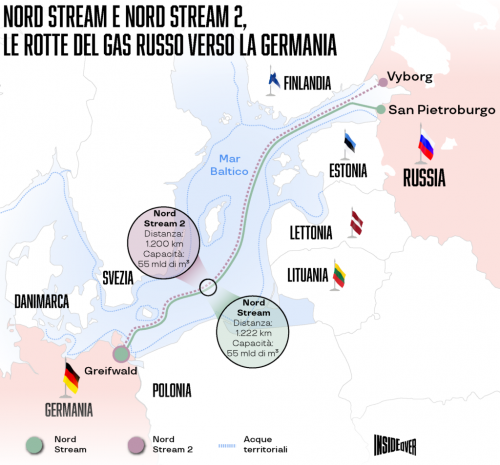

En effet, après la guerre en Ukraine, qui dure également depuis deux ans, un nouveau front s'est ouvert. Cette fois, outre le génocide et l'expulsion des Palestiniens de Gaza, le véritable enjeu est autre : il s'agit pour les États-Unis de contrôler la Méditerranée, qui est devenue une mer de plus en plus stratégique pour le commerce mondial. Pour Israël, l'enjeu est la construction d'un nouveau canal entre la mer Rouge et la Méditerranée, géré et contrôlé par lui (par procuration des États-Unis), ainsi que le contrôle, aussi étendu que possible, des énormes gisements de gaz et même de pétrole, certains déjà découverts et d'autres encore à découvrir, dans ce que l'on appelle le "bassin du Levant". La bande de Gaza palestinienne représente un obstacle à ces deux objectifs. Il est logique de penser que la reprise de la guerre et la tentative israélienne de plus en plus évidente de raser la ville et de forcer les Palestiniens à quitter cette bande de terre sont également liées au projet de nouveau canal et à l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz tant en Cisjordanie occupée que sur le plateau maritime en face de la bande de Gaza.

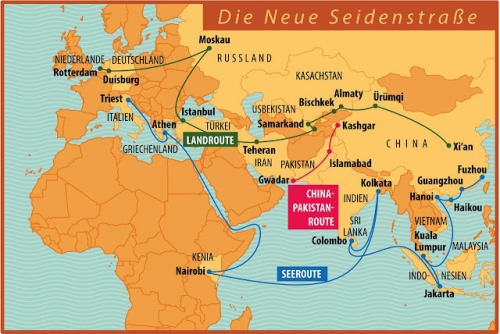

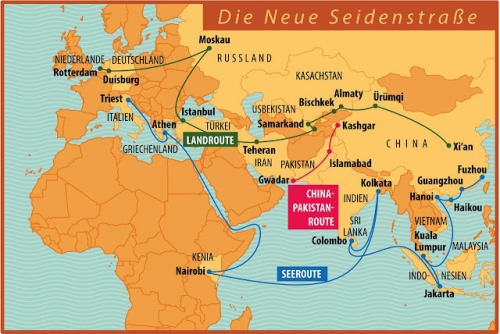

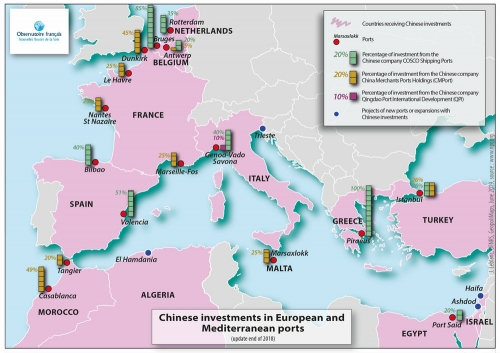

C'est dans ce contexte qu'il faut replacer la guerre de Gaza. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre entre Israël et les Palestiniens, mais plutôt d'une guerre entre les États-Unis et l'OTAN, d'une part, et le reste du monde, d'autre part. Une guerre dans laquelle Israël, ou plutôt Netanyahou, est chargé de faire le sale boulot, tout comme l'Ukraine est chargée de fournir la chair à canon contre la Russie. Mais avant d'examiner plus en détail ce qui se passe à Gaza, les origines de cette "guerre parallèle" à celle de Crimée et les objectifs cachés poursuivis, une brève réflexion s'impose sur un autre épisode, en soi de peu d'importance, mais de grande importance en revanche pour notre pays, à savoir la renonciation de l'Italie, officialisée le 3 décembre 2023, à renouveler son adhésion avec Pékin à l'initiative chinoise "Belt and Road", la puissante nouvelle route commerciale, articulée en lignes maritimes et en corridors terrestres, qui reliera la Chine et l'Asie du Sud-Est à l'Europe et à l'Afrique, en traversant et en impliquant tous les pays situés entre les deux.

La sortie de l'Italie de la route de la soie

La décision du gouvernement Meloni, compte tenu de son orientation mollement atlantiste, était déjà connue, mais l'annonce officielle n'avait pas encore été faite. L'Italie l'a fait maladroitement, presque sèchement, comme si elle voulait en atténuer la portée politique. C'est ainsi qu'un choix potentiellement très important a été formalisé par une simple lettre du ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani à l'ambassadeur de Chine à Rome. Et ce n'est ni le ministre Tajani ni la présidente Giorgia Meloni qui l'ont fait savoir, mais un "scoop" du Corriere della Sera, avec un article paru dans le journal le 6 décembre 2023. Après la fuite, le ministre des affaires étrangères et le premier ministre n'ont eu d'autre choix que de confirmer et d'essayer de fournir une justification.

Du côté chinois, aucun commentaire officiel sur la décision italienne, et peu de commentaires de la part des médias, mais tous, dans leur brutalité réaliste, très peu flatteurs pour l'Italie. Quelques exemples ? Le directeur de l'Institut de recherche méditerranéenne de l'université de Zhejiang, Ma Xiaolin, interviewé par le journal Zhejiang Daily, a qualifié d'"incohérentes" les déclarations italiennes sur l'inefficacité de l'accord. "L'Italie, a ajouté M. Xiaolin, a montré qu'elle était tout simplement soumise à Washington. Le magazine Knew a réitéré le même concept : "Qui se cache derrière cette manœuvre ? Washington, bien sûr". Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, a déclaré à son tour que "la Chine s'oppose fermement aux tentatives visant à salir et à saboter la coopération de la Ceinture et de la Route ou à attiser la confrontation et la division entre les blocs". Il n'a jamais mentionné l'Italie, mais pour beaucoup, à Rome comme à Washington, les oreilles ont dû siffler.

L'attaque de la guérilla du Hamas contre Israël : un nouveau 11 septembre ?

Nous en arrivons maintenant à l'événement le plus important qui a explosé ces derniers mois dans la région méditerranéenne, à savoir la nouvelle guerre extrêmement violente entre Israël et les Palestiniens dans la bande de Gaza. Très important parce que c'est de là qu'est partie la nouvelle crise guerrière qui infecte tout le Moyen-Orient.

Le 7 octobre 2023, la guérilla du Hamas, assistée par d'autres organisations politico-militaires d'inspiration radicale-religieuse similaire (2 500 hommes en tout, selon certaines estimations), a lancé une attaque depuis la bande de Gaza qui, chose incroyable, semble avoir pris par surprise à la fois le très efficace Mossad, c'est-à-dire le service de "renseignement" militaire israélien, et les forces armées israéliennes. Selon le Hamas, cette attaque se voulait une réponse à la profanation par les Israéliens de la mosquée Al Aqsa, au meurtre de centaines de Palestiniens en Cisjordanie par l'armée israélienne et les colons juifs, et plus généralement une réaction aux "crimes d'occupation" de la Palestine par Israël.

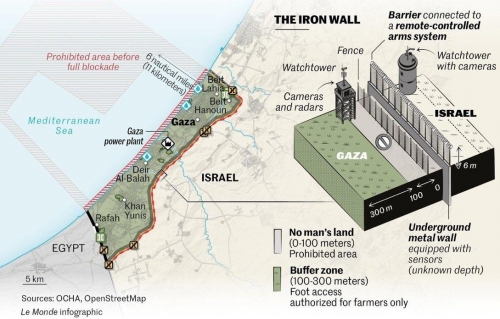

Les hommes du Hamas et les milices alliées ont réussi à pénétrer le territoire israélien par voie terrestre, maritime et aérienne. Par voie terrestre, les guérilleros palestiniens ont franchi la barrière frontalière (équipée des systèmes d'alarme électroniques les plus modernes) avec des bulldozers, des camions, des camionnettes, des voitures et des motos ; par voie maritime, ils ont percé le blocus naval israélien qui isole la bande de Gaza du reste du monde depuis 2007, en utilisant des vedettes rapides et des canots pneumatiques et en débarquant tranquillement dans le territoire israélien contigu ; par voie aérienne, certains guérilleros ont atterri en Israël à l'aide de petits deltaplanes motorisés (en pratique, de grands cerfs-volants équipés d'un scooter), que les chasseurs ultramodernes de l'armée de l'air israélienne n'ont pas interceptés et que les gardes-frontières israéliens n'ont pas non plus abattus.

C'est ainsi que les 2.500 guérilleros ont pu, dans les premières heures de l'attaque, balayer le territoire israélien : ils ont détruit plusieurs tours de guet et percé jusqu'à cinq trous dans le mur frontalier ; ils ont détourné des véhicules militaires israéliens, attaqué le poste de police de la ville voisine de Sderot, conquis plusieurs localités proches de la frontière, pris des otages à Ofakim, une ville située à une trentaine de kilomètres de la frontière, attaqué et conquis deux kibboutzim, eux aussi situés non loin de la frontière ; ils ont attaqué une "rave", c'est-à-dire une sorte de fête entre jeunes, avec de la musique et de la danse, qui devait avoir lieu dans un autre endroit et qui, au dernier moment, sans que l'on sache pourquoi, a été déplacée à proximité de la frontière avec Gaza. Et là aussi, ils ont tué et pris des otages, avec des actes et des scènes d'une violence débridée. Et les images de ces horreurs, ponctuellement filmées par des téléphones portables, ont fait le tour du monde.

Évidemment, lorsqu'Israël a mis en mouvement son armée, déclarant la guerre et appelant aux armes jusqu'aux réservistes, les 2500 guérilleros du Hamas n'ont eu d'autre choix que de battre en retraite, entraînant avec eux quelques centaines d'otages.

Mais face à ce premier épisode, beaucoup, même en Israël, ont eu le sentiment que quelque chose ne collait pas et que nous étions face à une sorte de deuxième 11 septembre, c'est-à-dire une affaire apparemment impossible qui ne peut devenir réalité que parce qu'elle implique des mystères inavouables, c'est-à-dire des secrets d'État.

Des journaux américains et israéliens ont révélé que l'armée israélienne avait été informée des plans du Hamas, que les soldats israéliens stationnés à la frontière avec Gaza avaient, avant l'attaque, averti à plusieurs reprises leurs supérieurs que quelque chose d'important était sur le point de se produire, mais qu'ils n'avaient pas été écoutés et qu'ils avaient même été menacés de passer en cour martiale sur leur insistance. Simple sous-estimation par stupidité, négligence grave, arrogance des supérieurs ? Il est difficile de croire même les Israéliens qui refusent d'être déraisonnables et qui ont le courage d'écrire ce qu'ils pensent. Un exemple en est donné par un article d'Amos Harel paru dans le quotidien Haaretz. Après avoir confirmé, une fois de plus, qu'avant même le 7 octobre, l'armée israélienne disposait déjà d'informations sur le plan d'attaque du Hamas, face à la "déconnexion entre les évaluations sur le terrain (c'est-à-dire l'alarme transmise aux commandements supérieurs par les militaires stationnés à la frontière avec Gaza, ndlr.), l'article fait une comparaison explicite avec les attentats du 11 septembre aux États-Unis et les théories du complot qui y sont liées, observant comment "les décisions politiques peuvent influencer les réponses aux menaces à la sécurité" et qu'"il est plausible que le 11 septembre, l'action ait été favorisée ou que certaines preuves aient été délibérément ignorées pour justifier le tournant décisif et les décisions prises dans la guerre contre le terrorisme".

Concernant l'attentat du Hamas du 7 octobre, l'éditorialiste semble pencher pour la thèse qu'il ne s'agit pas d'un complot interne, mais simplement d'arrogance, de stupidité et de négligence criminelle. Mais il s'interroge aussi : "Et si c'était délibéré ? Itmar Ben Gvir voulait-il qu'un tel scénario se produise, une excuse pour expulser tous les Palestiniens ?" Amos Harel ne le dit pas, mais il ajoute : "En ce moment, mon esprit prend en considération le fait que Netanyahou et certains hauts responsables militaires ont permis que le 7 octobre se produise. De plus en plus d'informations font état d'une alerte précoce émanant des Forces de défense israéliennes elles-mêmes. On ne peut pas comprendre que les plus hauts niveaux aient ignoré cela. À moins que nous ne sachions tout". Précisément : nous ne savons pas tout de cette affaire ; les secrets d'État, les "arcana imperii", comme disait Tacite, ne sont pas accessibles au commun des mortels, même s'ils vivent dans une soi-disant "démocratie".

Mais si l'on se documente patiemment, si l'on relie les différentes informations en les plaçant à leur place, même les motifs de la mosaïque, même les "arcana imperii" finissent par être révélés, ou du moins les lignes qui suggèrent le motif peuvent être aperçues. La véritable relation, par exemple, entre Netanyahou et le Hamas. Le quotidien israélien Haaretz du 9 octobre 2023 rapporte une déclaration du Premier ministre israélien datant de mars 2019 lors de la réunion des parlementaires du Likoud. À cette occasion, M. Netanyahou a déclaré textuellement : "Quiconque veut s'opposer à la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et le transfert d'argent au Hamas... Cela fait partie de notre stratégie", a-t-il ajouté plus tard, "pour isoler les Palestiniens de Gaza des Palestiniens de Cisjordanie".

Et dans le Times of Israel du 8 octobre 2023, on pouvait lire : "Le Hamas a été traité comme un partenaire au détriment de l'Autorité palestinienne afin d'empêcher Abbas d'avancer vers la création d'un État palestinien. Le Hamas est passé du statut de groupe terroriste à celui d'organisation avec laquelle (Netanyahou) a mené des négociations par l'intermédiaire de l'Égypte et qui a été autorisée à recevoir des valises contenant des millions de dollars du Qatar par les points de passage de Gaza".

Et selon certaines allégations, évidemment non fondées, certaines attaques attribuées au Hamas ont été conçues et menées sous "faux drapeau" par le Mossad, et il existe au sein du Hamas une fraction du renseignement militaire qui collabore avec les services de renseignement israéliens et américains. À cet égard également, la comparaison avec les relations des États-Unis avec Isis, les attentats du 11 septembre et les mesures strictes prises par la suite pour lutter contre le terrorisme semble parfaitement adaptée. En tant qu'Italiens, nous n'avons guère de raisons d'être surpris ou scandalisés. Il suffit de penser aux "arcana imperii" entourant les "anni di piombo", à l'assassinat d'Aldo Moro ou à la dévastation politique de ce que l'on appelle les "mani pulite" (l'opération "mains propres").

Pour les Palestiniens de Gaza: le massacre et la diaspora

La réaction israélienne à l'attaque du Hamas est d'une violence sans limite et semble clairement viser une "solution finale" au problème de Gaza : le contrôle de ce territoire, avec l'expulsion forcée de toute la population palestinienne. Et ce, en ignorant imperturbablement les dénonciations des organisations internationales et humanitaires, et malgré le scandale et la réprobation de l'opinion publique internationale, qui apprend à la télévision ou lit dans les journaux les bombardements quotidiens de l'aviation israélienne, qui rasent des quartiers entiers, des exécutions sommaires, des disparitions de détenus politiques, des restrictions et obstacles à l'entrée à Gaza de l'aide humanitaire (médicaments et nourriture) pour la population civile, des convois de l'ONU ou du Croissant Rouge bombardés par l'aviation ou par des canons, des rafales de tirs contre la population civile, avec des dizaines de morts et de blessés. La mesure dans laquelle la bande de Gaza est devenue un enfer indescriptible a été attestée, entre autres, par l'Organisation mondiale de la santé, qui a écrit qu'"un mélange toxique de maladies, de faim et de manque d'hygiène et d'assainissement accroît le désespoir de la population, et au moins 360.000 cas de maladies infectieuses ont été enregistrés parmi les personnes déplacées, et il est à craindre que ce nombre soit sous-estimé et destiné à augmenter". Sur les 2,3 millions de Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, près de deux millions ont aujourd'hui leur maison détruite ou ont dû être déplacés des quartiers que l'armée israélienne déclare "zone de guerre". Les bombardements quotidiens de l'armée de l'air israélienne ont fait près de trente mille morts, dont un grand nombre de femmes, de jeunes et d'enfants. Un nombre qui augmente chaque jour. Et même au sein de la société civile israélienne, des voix se sont élevées pour condamner amèrement ce massacre. Si la plupart des partis qui, hier encore, accusaient Netanyahou de corruption et de tentative de virage autoritaire, pour son projet de réforme judiciaire, affirment aujourd'hui que "dans des moments comme celui-ci, il n'y a pas d'opposition", l'opposition commence à réapparaître au sein de la société civile. Et quelques voix courageuses, bien qu'isolées, s'élèvent également au sein de la classe politique. Ofer Kassiv, par exemple, membre de la Knesset, parle ouvertement de "pogroms et de nettoyage ethnique" à propos de la politique du gouvernement israélien à l'égard des Palestiniens. Et l'ancien Premier ministre israélien Olmert de répéter à son tour : "Netanyahou et ses fanatiques ne veulent pas détruire le Hamas, mais chasser tous les Palestiniens et annexer les territoires à l'État juif. Nous risquons une guerre régionale pour ces criminels messianiques. Nous devons les arrêter. Ils vont également à l'encontre de la majorité des citoyens israéliens". Mais le Premier ministre israélien, M. Netanyahou, poursuit son chemin et n'entend aucune raison. Ceux qui pensent que nous allons nous arrêter, a-t-il déclaré, sont déconnectés de la réalité.

Les déclarations de certains de ses ministres sont encore plus explicites et déconcertantes. Ben Gvir, ministre de la sécurité nationale, a fait remarquer lors d'une conférence de presse que : "La guerre offre l'occasion de se concentrer sur la promotion de la migration des habitants de Gaza", qualifiant cette politique de "solution correcte, juste, morale et humaine". Et que dire d'une bande de Gaza rasée ? Ben Gvir ne cache pas les objectifs d'Israël : "Nous ne pouvons nous retirer d'aucune zone de la bande de Gaza. Non seulement je n'exclus pas une implantation juive dans cette zone, mais je pense qu'elle est importante". Et Bezalel Smotrich, du parti "Sionisme religieux", ministre des finances dans le gouvernement Netanyahou, a confirmé : "Israël prévoit de contrôler en permanence le territoire de la bande de Gaza, y compris par la création de colonies". "La bonne solution au conflit israélo-palestinien actuel est d'encourager la migration volontaire des habitants de Gaza vers des pays qui acceptent d'accueillir des réfugiés". En clair : en bombardant, en détruisant leurs maisons, leurs hôpitaux, leurs installations civiles et en massacrant quelques dizaines de milliers de personnes, Israël voudrait contraindre les Palestiniens de Gaza à l'exode vers des camps de réfugiés installés dans d'autres pays arabes.

Mais ce ne sont pas seulement quelques fanatiques religieux qui sont des "criminels messianiques", comme l'a dit l'ancien Premier ministre israélien Olmert, qui nourrissent ces intentions. Il existe un document du ministère israélien du renseignement, publié par Local talk, qui, dans l'un de ses articles, suggère ouvertement le transfert forcé vers l'Égypte de tous les habitants de la bande de Gaza, en passant sous silence le fait que l'Égypte n'a aucunement l'intention d'accueillir ces réfugiés. Mais le journal Jerusalem Post du 25 décembre 2023 insiste pour proposer une telle solution, et qualifie la péninsule du Sinaï d'"endroit idéal pour développer une vaste réinstallation de la population de Gaza". Et pour que l'Égypte accepte, une grosse carotte est évoquée : une action décisive sur la dette extérieure de l'Égypte, qui s'élève à pas moins de 165 milliards de dollars.

On peut se demander comment il est possible qu'un État plus petit que la Lombardie, comptant à peine dix millions d'habitants, dont deux millions d'Arabes, puisse ouvertement et impunément poursuivre des objectifs aussi délirants, au risque de déclencher une guerre régionale plus vaste, qui pourrait même contribuer à déclencher une troisième guerre mondiale. Il n'y a qu'une seule réponse rationnelle, et nous l'avons déjà mentionnée. La guerre pour le contrôle de Gaza n'est pas tant une nouvelle étape franchie par Netanyahou pour réaliser le rêve d'un "grand Israël" du Jourdain à la mer, mais plutôt la guerre des États-Unis pour le contrôle de la Méditerranée, qui est également essentielle pour maintenir la "tête de pont" européenne. Un nouveau canal, en alternative et en concurrence avec le canal de Suez, reliant la Méditerranée à la mer Rouge et à l'océan Indien, est redevenu un élément central possible pour atteindre ces objectifs. La bande de Gaza palestinienne représente un obstacle gênant à la réalisation optimale d'un tel projet. Elle doit donc être éliminée, et c'est Israël qui fait le sale boulot.

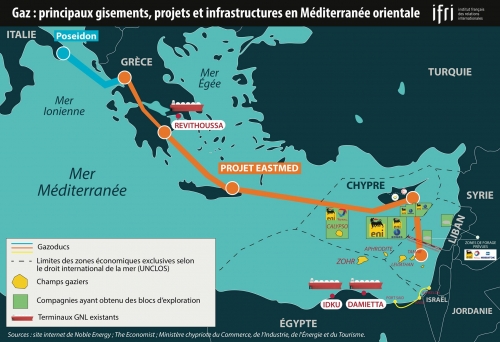

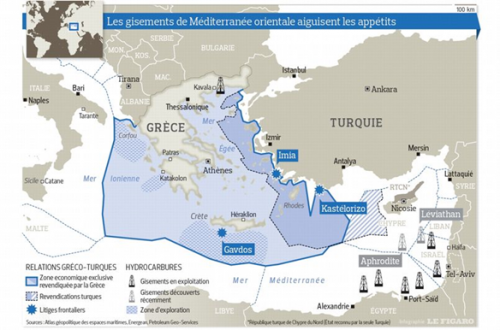

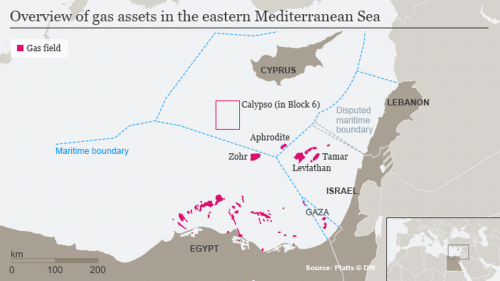

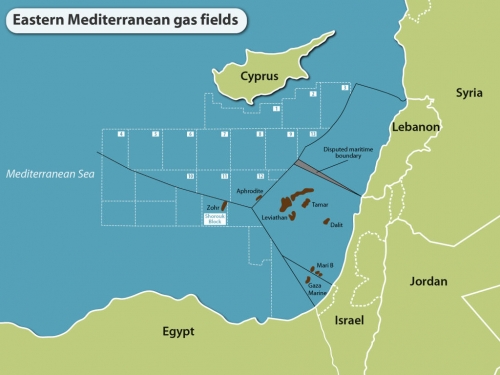

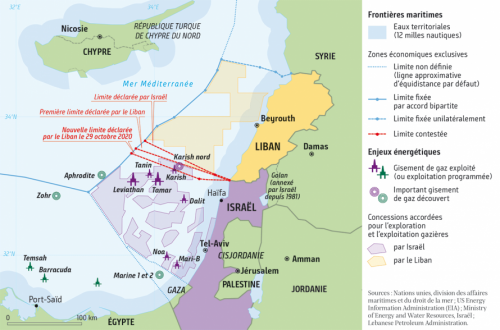

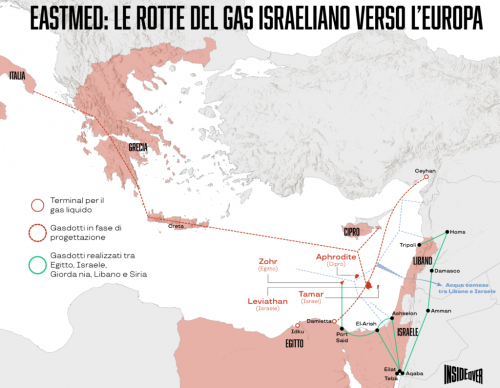

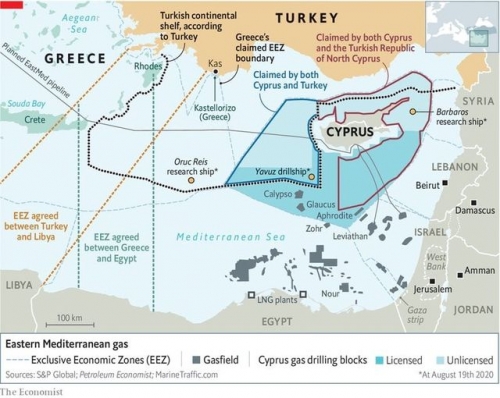

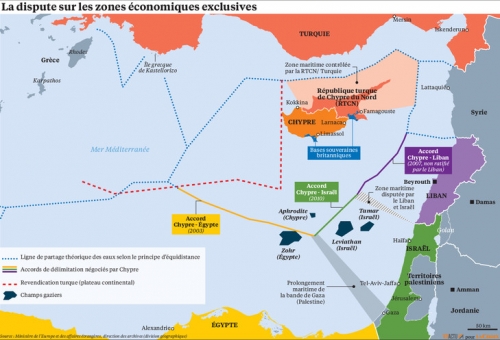

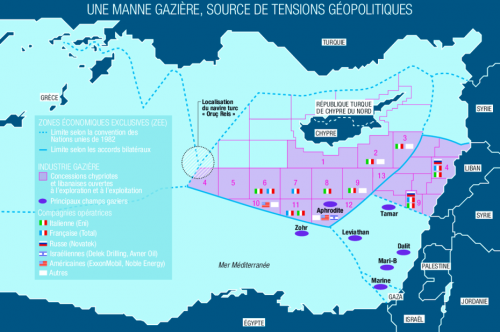

Et puis il y a la question des grands gisements de gaz et de pétrole en Méditerranée orientale, qui pèse de tout son poids. Car, comme nous l'avons déjà dit, celui qui contrôle ces gisements détient un trésor et, à l'avenir, il aura un poids important dans l'approvisionnement énergétique de l'Europe.

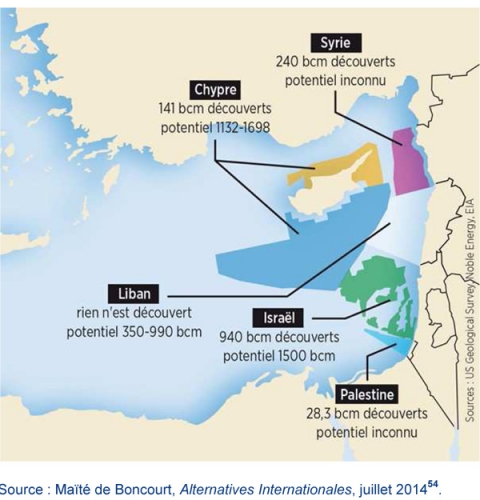

Les immenses gisements de gaz de la Méditerranée orientale

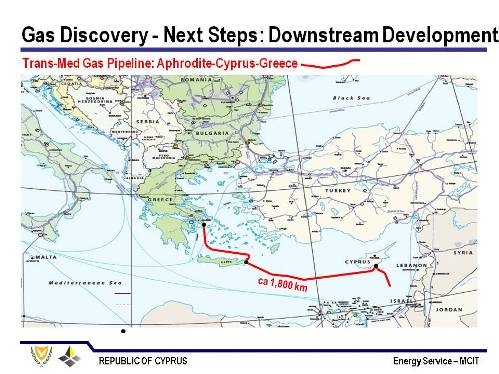

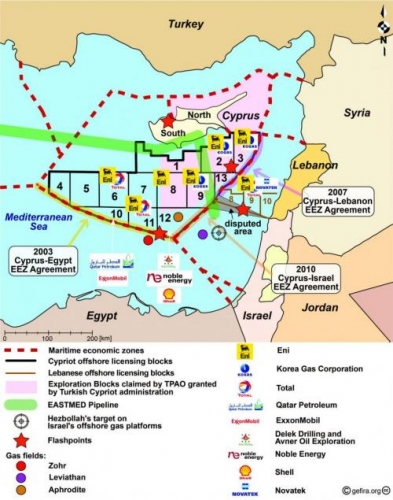

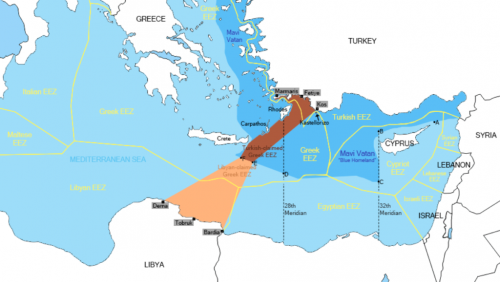

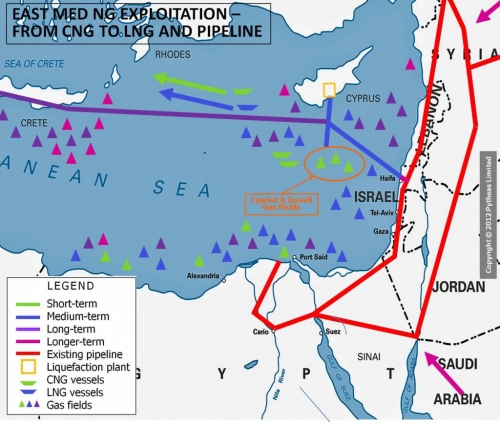

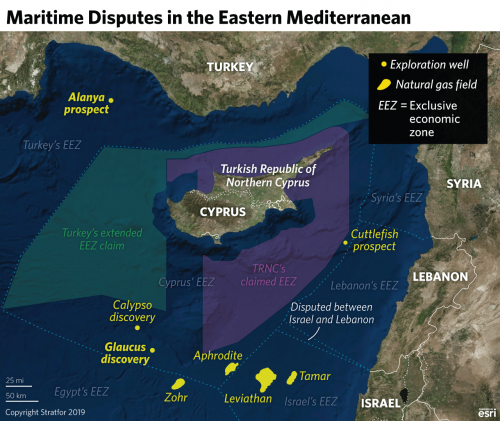

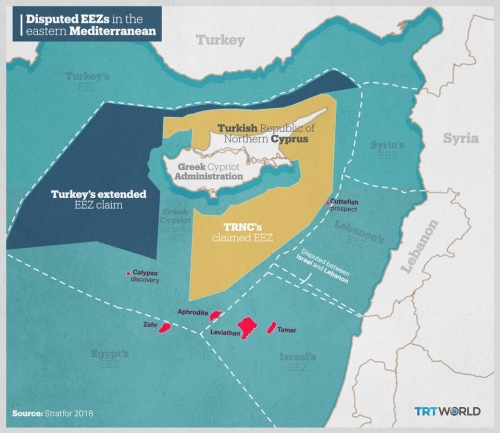

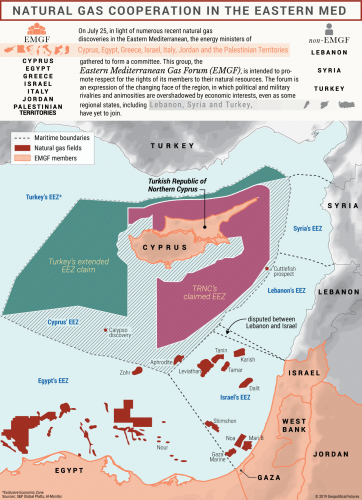

Ce que l'on appelle le "bassin du Levant" est (pour l'instant) une zone maritime de 83.000 kilomètres carrés couvrant les eaux territoriales et d'exploitation économique exclusive de Gaza, d'Israël, du Liban, de la Syrie, de Chypre, dont une partie est également revendiquée par la Turquie, ainsi que les champs pétrolifères découverts et à découvrir sur les terres de Cisjordanie. Le ministère américain de l'intérieur, dans une évaluation des réserves probables du "bassin du Levant", a écrit : "Nous avons estimé une moyenne de 1,7 milliard de barils de pétrole récupérables et de 122 billions de pieds cubes de gaz récupérables, en utilisant une technologie basée sur la géologie". Et ce n'est peut-être qu'un début. Une chose est claire : d'une part, la Méditerranée devient de plus en plus stratégique dans le commerce mondial, en tant que terminal naturel des échanges entre l'Asie et l'Europe, et entre l'Asie et une partie de l'Afrique. Un bon 20 % du commerce mondial transite déjà par la Méditerranée, et cette part va inévitablement augmenter ; d'autre part, la Méditerranée se révèle être un nouvel Eldorado pour les gisements de gaz.

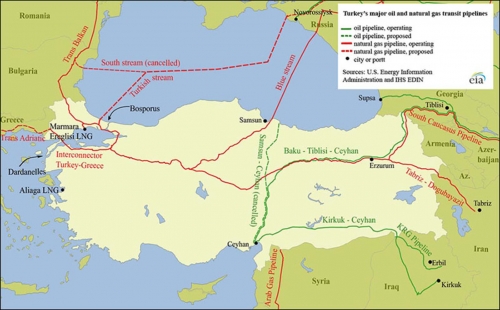

Celui qui contrôle la Méditerranée, et en particulier sa connexion avec la mer Rouge et l'océan Indien, contrôle la voie de transit d'une part importante et croissante du commerce mondial. En outre, celui qui contrôle les énormes gisements de gaz de la Méditerranée orientale exerce déjà un pouvoir décisif sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe.

Mais revenons brièvement sur l'histoire très significative de ces découvertes et de leurs développements. Tout a commencé il y a environ 25 ans, lorsque l'Autorité nationale palestinienne a accordé à British Gas Group et à Consalidates Contractors, une société palestinienne privée (détenant respectivement 60 % et 30 % des parts et 10 % au Fonds d'investissement de l'Autorité palestinienne) des permis de prospection dans la zone marine située en face de la bande de Gaza. Dès le forage des deux premiers puits, à seulement 30 km de la côte, un champ gazier a été découvert, dont la taille est apparue immédiatement comme énorme. "Un don de Dieu qui fournira une base solide à notre économie", a déclaré avec jubilation Yasser Arafat, alors président de l'Autorité nationale palestinienne. En effet, on estime aujourd'hui que ce gisement est le troisième plus grand de la Méditerranée, avec des réserves d'environ 35 milliards de mètres cubes de gaz. Mais le peuple palestinien n'en a pas encore tiré un seul dollar. En effet, un différend a immédiatement éclaté avec Israël qui, d'une part, prétend qu'une partie du champ gazier se trouve dans les eaux israéliennes et, d'autre part, ne disposant pas encore de ses propres ressources gazières, exige qu'une partie du gaz extrait à Gaza lui soit cédée à des prix avantageux. En fait, l'extraction du gaz a été bloquée. En 2004, Arafat est mort, peut-être empoisonné au plutonium, et Mahmut Abbas lui a succédé, acceptant un pacte léonin avec Israël sous la médiation de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Mais à Gaza, le Hamas a remporté les élections, a pris le contrôle de la bande en 2007 et a rejeté cet accord. Le ministre israélien de la défense de l'époque, Moshe Ya'alon, a déclaré : "Le gaz ne peut être extrait sans une opération militaire visant à éradiquer le contrôle du Hamas à Gaza". Avec l'opération "Plomb durci", Israël a envahi Gaza en 2008, plaçant de fait le champ gazier sous son contrôle. Depuis cette année-là, Gaza est devenue une prison à ciel ouvert, contrôlée sur terre et sur mer par Israël. L'extraction du gaz est bloquée pour une durée indéterminée.

L'Autorité nationale palestinienne a repris les négociations avec Israël en 2012 pour tenter de débloquer la situation, mais le Hamas s'y est opposé et Israël a fini par rompre les négociations également. L'année 2014 est marquée par un autre épisode important : le gouvernement d'union nationale palestinien voit le jour en juin, et l'Autorité nationale palestinienne confie au Russe Gazprom l'exploitation de Gaza Marine et d'un champ pétrolifère en Cisjordanie. C'est alors que se produit une nouvelle attaque israélienne, avec l'assentiment tacite des États-Unis, qui commencent à craindre que la Russie ne cherche à mettre la main sur les grands gisements de la Méditerranée orientale : en 2013, la Syrie avait signé un accord de 25 ans avec la Russie pour explorer plus de 2000 kilomètres carrés au large de ses côtes. Les Russes prendraient en charge le coût de l'opération et récupéreraient les fonds s'ils trouvaient du gaz ou du pétrole. Le Liban, quant à lui, conteste depuis 2010 la carte israélienne des limites de l'exploitation maritime exclusive, a soumis sa propre carte à l'ONU et a l'intention d'accorder des licences d'exploration dans des zones qu'Israël considère comme siennes.

Bref, comme l'avait dit Arafat, Allah a fait un grand cadeau aux Palestiniens, mais après un quart de siècle, ils n'ont toujours pas réussi à le rentabiliser. Il y a cinq ans, les Nations unies estimaient leur perte à plusieurs milliards de dollars. En fait, un rapport de la CNUCED sur le commerce et le développement indique textuellement : "Des géologues et des économistes spécialisés dans les ressources naturelles ont confirmé que le territoire palestinien est assis sur des réserves considérables de pétrole et de gaz naturel dans la zone C de la Cisjordanie occupée et sur la côte méditerranéenne au large de Gaza. Mais l'occupation continue d'empêcher leur exploitation. Les Palestiniens n'ont pas eu la possibilité d'utiliser ces ressources naturelles pour financer leur développement et répondre à leurs besoins énergétiques. La perte subie à ce jour est estimée à plusieurs milliards de dollars. Une perte qui s'accroît chaque année avec la poursuite de l'occupation".

Peu de choses ont changé depuis. Toujours en 2019, l'East Med Forum voit le jour : une tentative de collaboration entre l'Égypte, la Grèce, l'Italie et Chypre, à laquelle participe l'Autorité palestinienne, pour débloquer la situation en vue d'exporter du gaz vers l'Europe. Mais en 2021, un nouvel affrontement entre l'armée israélienne et le Hamas vient tout arrêter. En juin 2023, un accord semble enfin avoir été trouvé. Israël annonce en effet que "dans le cadre des efforts entre Israël, l'Egypte et l'Autorité palestinienne et pour le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région, il a été décidé de développer le champ gazier marin de Gaza". Et au lieu de cela, en octobre de la même année, la guerre a éclaté.

Il convient d'ajouter, pour confirmer à quel point le bassin du Levant est prometteur en termes de réserves d'hydrocarbures, que la même année que la découverte du champ gazier de Gaza, on a découvert au large d'Israël le champ gazier de Tamar, d'une capacité estimée à 300 milliards de pieds cubes, et un an plus tard le champ gazier de Léviathan, évalué à 600 milliards de pieds cubes, qui est considéré comme le plus grand de la Méditerranée. Selon les Palestiniens, une partie de ces gisements se trouve d'ailleurs dans les eaux palestiniennes. Par ailleurs, Israël a accordé à plusieurs compagnies pétrolières, dont Eni, douze licences d'exploration pour rechercher du gaz au large de ses côtes.

Le canal Ben Gourion et le contrôle américain sur la Méditerranée

Pour comprendre que la guerre de Gaza va bien au-delà d'un affrontement entre Israël et les Palestiniens, il faut maintenant examiner plus en détail la question du "canal de Ben Gourion". Il s'agit d'un vieux projet secret américain qui est soudainement revenu sous les feux de la rampe. Il mérite un examen approfondi, car il a des implications économiques et stratégiques d'une portée considérable sur la région du Moyen-Orient, sur le rôle d'Israël, sur la fonction stratégique et géopolitique de la Méditerranée et, enfin, sur les futures relations possibles entre l'Inde et la région euro-atlantique et sur la position stratégique de l'Arabie saoudite.

Une idée ancienne, celle d'un canal alternatif à Suez. Alors que la puissance thalassocratique hégémonique était l'Angleterre, et que c'était plutôt la France qui reprenait le projet de canal de Suez, conçu par l'ingénieur italien Luigi Negrelli, alors citoyen de la région autrichienne du Trentin, c'est un officier de marine britannique, un certain William Allen, qui, vers 1850, a émis l'hypothèse alternative d'un canal reliant la mer Rouge, la mer Morte et la Méditerranée. Mais ce n'est qu'une hypothèse : le canal de Suez est inauguré en 1869, par la compagnie française Compagnie universelle du canal maritime de Suez, créée par Ferdinand de Lesseps, dans laquelle les Français détiennent la majorité absolue (51%), répartie toutefois entre de nombreux actionnaires privés. Mais déjà sept ans après l'inauguration, en 1876, l'Angleterre entre dans le groupe de contrôle, profitant d'une très grave crise financière en Égypte pour racheter la plupart des actions égyptiennes ; cinq ans plus tard, ayant pris le contrôle de facto de toute l'Égypte, elle rachète les actions égyptiennes restantes, passant ainsi à 49%. C'est ainsi que la Grande-Bretagne et la France ont géré conjointement le trafic du canal (et ses revenus) pendant 80 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1956, lorsque le dirigeant égyptien Gamal Abdel Nasser l'a nationalisé.

C'est en vain que l'Angleterre et la France ont tenté de réagir en octobre de cette année-là, en envoyant d'abord Israël envahir la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, puis en intervenant militairement, en occupant à nouveau Suez. Nasser avait déjà réagi à l'invasion en coulant les 40 navires qui traversaient le canal, qui resta ainsi obstrué jusqu'au début de l'année 1957. Mais le conflit a pris une tournure dangereuse : la Russie est intervenue pour soutenir Nasser, menaçant d'utiliser "toutes sortes d'armes modernes de destruction massive", c'est-à-dire même des bombes atomiques. C'est alors que les États-Unis interviennent dans le conflit, obligeant la Grande-Bretagne, la France et Israël à se retirer. Cette humiliation des deux dernières "puissances" européennes a marqué, pour de nombreux historiens, le début de la fin du colonialisme européen et le début, dans le monde, du nouvel équilibre bipolaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Elle a également marqué le début, après presque un siècle de gestion anglo-française tranquille du canal, de la période où le passage des navires de la Méditerranée à la mer Rouge par Suez a été interrompu, ou n'est plus aussi tranquille qu'il l'est aujourd'hui. Une première interruption a précisément eu lieu en 1956-1957 ; une seconde, beaucoup plus longue, de 1967 à 1975, est survenue à la suite de la "guerre des six jours", lorsque, par une attaque surprise, détruisant toute l'armée de l'air égyptienne au sol et prenant ainsi le contrôle total de l'espace aérien, Israël a occupé en six jours Jérusalem, le plateau syrien du Golan, la Cisjordanie, Gaza (alors égyptienne), la péninsule du Sinaï et, en fait, la rive orientale du canal de Suez. Et pour empêcher les Israéliens de l'utiliser, l'Égypte a mis en place un blocus de la navigation qui a duré huit ans. Mais avant même la nouvelle crise de Suez, dans le plus grand secret, les États-Unis, reprenant une vieille idée israélienne, ont commencé à réfléchir au projet d'un nouveau canal comme alternative au canal de Suez, désormais aux mains de l'Égypte de Nasser. Un pays qui bénéficiait du soutien de l'Union soviétique.

Le projet secret du Lawrence Livermore National Laboratory

Nous avons évoqué quelques idées anciennes concernant un second canal alternatif à Suez. Selon l'Institut israélien "Arava", pour l'étude de l'environnement, qui a réalisé une étude sur le sujet, l'idée de l'officier de marine britannique au milieu du XIXe siècle avait été abordée par le futur "père d'Israël" Ben Gourion, qui l'avait exposée en 1935, et avait été reprise en 1947, avant même la naissance de l'Etat d'Israël, par Chaim Weizman, fondateur du Parti démocratique sioniste et premier président de l'Etat hébreu. Mais c'est après la crise de Suez de 1956 qu'elle se concrétise, avec un projet de mise en œuvre secrètement promu et élaboré aux États-Unis d'Amérique. Le Lawrence Livermore National Laboratory, un institut de recherche californien, formellement non public, rattaché à l'université de Berkeley, mais étroitement lié aux institutions publiques américaines, qui existe toujours et qui, depuis décembre 2023, a annoncé avoir réalisé d'importants progrès dans le domaine de la fusion nucléaire, en a pris la direction. Mais le champ d'intérêt et d'action de ce "Laboratoire" est en réalité beaucoup plus large. Comme nous l'apprend son site web, il "fournit des capacités et des solutions innovantes pour endiguer la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques de destruction massive, pour répondre à la mission de sécurité nationale" (des Etats-Unis, bien sûr) en appliquant "la science et la technologie de pointe pour réaliser des progrès dans la dissuasion nucléaire, la lutte contre le terrorisme, la non-prolifération, le renseignement et la sécurité de l'énergie nucléaire", en utilisant "certains des superordinateurs les plus puissants du monde", avec lesquels il effectue des simulations complexes, ainsi que "le plus grand système laser à haute énergie du monde pour les études sur la fusion nucléaire". Il "sélectionne également le centre d'agents". Le type d'"agents" n'est pas explicité.

Le Lawrence Livermore National Laboratory est divisé en un certain nombre de départements, certains réservés au personnel interne, d'autres ouvertes aux collaborations externes. Et c'est précisément parmi ces dernières que l'on trouve encore une installation qui s'occupe des "applications civiles des explosifs brisants", un euphémisme pudique qui concerne évidemment les explosifs nucléaires. Le projet de construction d'un canal alternatif au canal de Suez, comme nous le verrons, prévoyait l'utilisation de pas moins de 520 bombes nucléaires, et il a été élaboré par un très jeune juif américain, Howard David Maccabee, qui n'avait pas encore 25 ans à l'époque. Un talent incontestable, mais aussi des qualités humaines, qu'il avait ce professeur Maccabee. Né en 1940 à Springfields, Illinois, dans une famille juive américaine, il est diplômé en génie civil de l'Université Purdue de Lafayette (Indiana) à l'âge de vingt et un ans. Il poursuit ses études supérieures à l'université de Californie, à Berkeley, où il obtient une maîtrise en ingénierie nucléaire en 1964 et un doctorat en biophysique nucléaire deux ans plus tard. Au cours de sa maîtrise, il a eu pour professeur un autre juif hongrois célèbre, naturalisé américain, le professeur Edward Teller, qui est devenu plus tard célèbre en tant que "père de la bombe à hydrogène". Comme nous l'avons déjà vu, le département américain de l'énergie avait confié la tâche d'élaborer le plan de construction d'un canal alternatif au canal de Suez au Lawrence Livermore National Laboratory, et ce dernier avait confié cette tâche à deux collaborateurs extérieurs, à savoir le professeur Edward Teller, assisté de son jeune élève (et coreligionnaire juif) Howard David Maccabee. Ensuite, pour une raison inconnue, seul Maccabee apparaît comme l'auteur de ce projet. Avec un détail curieux. Il est vrai, comme le rappelle la nécrologie du San Francisco Chronicle, que Maccabee aimait se faire appeler Mac par ses amis, mais son nom, qui semble arborer un drapeau judaïque (Maccabee était le nom de guerre d'un chef de l'insurrection juive contre un roi séleucide, et les "Livres des Maccabées" sont cinq textes juifs sacrés) dans le document de projet du nouveau canal déposé auprès du ministère de l'énergie devient Mac Cabee, et est apparemment devenu écossais.

Après cette expérience de l'utilisation civile des bombes atomiques, Howard David Maccabee change aussi radicalement d'intérêts et de vie. Il commence à étudier l'effet des particules subatomiques sur les tissus humains et consacre le reste de sa vie à la radio-oncologie. Mais, comme le souligne sa nécrologie dans le San Francisco Chronicle en 2015, "il était un éminent défenseur du judaïsme, d'Israël et des organisations et causes juives". Quant à son mentor et professeur Edward Teller, il a reçu en 1991 le prix Nobel de la paix pour plaisanter en tant que premier partisan de la Guerre des étoiles, et aurait inspiré divers personnages de films, dont celui du Dr Strangelove.

Une chose est sûre : le projet d'un nouveau canal, une alternative au canal de Suez, est né aux États-Unis, pour les besoins et les intérêts stratégiques américains, mais dès le départ, il est innervé de présences juives. Comme on le sait, il a été caché, mais pas tant que cela, puisque le Corriere della Sera du 27 décembre 1966 a publié un article intitulé "Enthusiastic about Israel's second Suez Canal project" (Enthousiasme pour le deuxième projet de canal de Suez d'Israël), signé par R. A. Segre.

Il faut se souvenir de R. A. Segre, car lui aussi était un personnage exceptionnel aux multiples facettes : essayiste et écrivain, diplomate israélien, analyste politique, professeur dans diverses universités italiennes et étrangères, et surtout journaliste, collaborateur sous divers pseudonymes de journaux italiens, israéliens, français, américains et britanniques : dans Le Figaro, il était René Bauduc, dans le Corriere della Sera, il était R. A. Segre; dans La Nazione de Florence, il était Giorgio Sorgi ; il a enseigné en Angleterre à Oxford, aux États-Unis au MIT de Boston, en Italie à Bocconi et aux universités de Milan et de Turin. Né dans le Piémont, il a émigré en Palestine après les lois raciales. Il revient en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, comme volontaire dans la Brigade juive, mais en 1948 il est de retour en Palestine, où il forme une division de parachutistes, puis se lance dans la diplomatie, attaché à l'ambassade d'Israël à Paris, mais son activité principale revient ensuite au journalisme. En 1974, il quitte le Corriere della Sera, avec Indro Montanelli, et fait partie des fondateurs et des financiers du Giornale, auquel il a collaboré jusqu'à son dernier jour.

Il est naturel de penser qu'un personnage aussi multiforme et aventureux avait également des contacts avec les dirigeants israéliens ou les services de renseignement israéliens. Et que, par conséquent, le "scoop" sur le projet d'un canal alternatif au canal de Suez provenait d'un tuyau du Mossad, ou directement d'un représentant du gouvernement israélien, qui voulait raviver l'intérêt international pour l'initiative, qui, en plus d'être secrète, était au point mort.

Elle avait été bloquée par la CIA, dont le directeur avait alerté les dirigeants politiques américains en observant qu'à son avis, mêler le problème palestinien à celui du canal aurait compliqué davantage les deux questions. C'est ainsi que le projet est resté, apparemment oublié, enfermé dans un tiroir, ou dans un classeur, jusqu'à ce que, dans l'indifférence générale, il soit désagrégé en 1993.

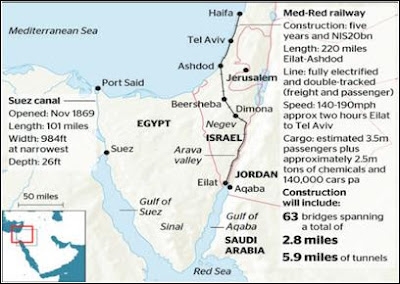

En quoi consistait le projet du canal américain ?

Mais voyons brièvement en quoi consistait ce document. En réalité, il s'agissait d'un mémorandum de six pages, décrivant, dans les grandes lignes, la conception d'un nouveau canal et indiquant le tracé possible. Il partirait du golfe d'Aqaba, sur la mer Rouge, et se dirigerait vers le nord, parallèlement à la frontière entre Israël et la Jordanie, le long de la vallée du Wadi Araba, entre les montagnes du désert du Néguev. Ensuite, avant d'arriver à la mer Morte, il se dirige vers l'ouest, puis à nouveau vers le nord pour contourner la bande de Gaza et se jeter dans la Méditerranée. La particularité était qu'il prévoyait l'utilisation de 520 bombes atomiques pour créer le fossé à travers les montagnes, car l'utilisation de moyens traditionnels n'aurait pas été économiquement viable, et que la roche du fond et des berges aurait empêché l'ensablement dont souffre le canal de Suez. L'utilisation d'explosifs atomiques aurait également permis de créer un canal plus large et plus profond que le canal de Suez, permettant le passage de grands navires dans les deux sens. L'idée de construire une dérivation jusqu'à la mer Morte (dont le niveau est inférieur de 430 mètres) et d'exploiter ainsi l'énorme dénivelé pour produire de l'électricité a également été évoquée.

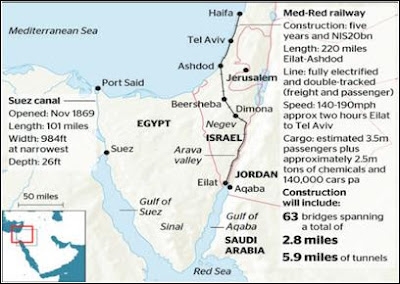

Nous avons dit que le projet américain, bloqué par la CIA, dormait depuis plus de trente ans, et semblait définitivement abandonné. Mais en réalité, il n'en est rien. Israël a continué à y réfléchir et, dans le contexte géopolitique actuel, il revient dans l'actualité. Dès mars 2015, un article du Jerusalem Post y revenait, soulignant également la possibilité, grâce à elle, de remplir à nouveau la mer Morte, et d'utiliser l'eau dessalée pour de nouvelles implantations et cultures dans le désert du Néguev. Il a également ajouté l'idée d'une ligne ferroviaire rapide partant de la mer Rouge, c'est-à-dire d'Eilat, jusqu'à Be'er Sheba, la ville la plus importante du Néguev, située à 41 kilomètres de Gaza. Cette dernière idée - comme le rappelle un article paru dans Haaretz en janvier 2023 - avait été promue par Netanyahou vingt ans plus tôt, mais le projet avait été annulé par Olmert lorsqu'il était à la tête du gouvernement israélien, parce qu'il était jugé économiquement non viable. La construction de cette ligne ferroviaire rapide, "Med-Red", qui devrait donc, une fois achevée, relier la Méditerranée à la mer Rouge, avec des trains roulant jusqu'à 300 kilomètres par heure, après un accord avec la Chine, a été reprise en 2012, mais est au point mort depuis 2021, faute de fonds. L'étude mentionnée de l'Institut Arava est également revenue sur l'idée de construire des pipelines hydroélectriques, cette fois-ci directement de la Méditerranée à la mer Morte, et a noté que l'option optimale serait la plus méridionale, c'est-à-dire partant de la bande de Gaza. Il a toutefois admis qu'"Israël ne placerait jamais une ressource aussi importante qu'une canalisation d'eau sous le contrôle du Hamas".

Le grand projet israélien pour le canal Ben Gourion

Nous avons vu que le plan d'un nouveau canal élaboré aux Etats-Unis n'était en réalité qu'une esquisse, avec une indication du tracé possible. Tout autre est le projet qu'Israël a progressivement envisagé. Nous avons évoqué l'exploitation par des centrales hydroélectriques du dénivelé entre la mer Méditerranée et la mer Morte, des usines de dessalement pour rendre cultivable une partie du désert du Néguev et y créer de nouvelles implantations. Mais aujourd'hui, on parle aussi des petites villes qui devraient être construites le long de son tracé, et surtout des structures futuristes de sécurité et de contrôle : on souligne qu'Israël, en tant que "superpuissance de la science et de l'ingénierie", est tout à fait capable de réaliser ce projet d'infrastructure complexe et d'en tirer de grands bénéfices, tant sur le plan économique (on estime qu'il rapporterait au départ environ six milliards de dollars par an) que, surtout, sur le plan stratégique. Grâce à lui, en effet, Israël ne sera plus soumis au chantage de la fermeture du canal de Suez et, en outre, les navires de l'US Navy disposeront d'une route contrôlée et sûre pour passer de l'océan Indien à la Méditerranée, également pour protéger Israël en cas de besoin. Mais il est également souligné que "stratégiquement, la pacification de Gaza est cruciale pour que le canal atteigne son potentiel. Un calcul économique et stratégique plus profond est en jeu, dont la communauté mondiale doit prendre conscience. La plupart des projets de canal impliquent un détournement prononcé vers le nord. Or, prendre le contrôle de Gaza permettrait d'emprunter un itinéraire plus direct, sans les détours tortueux, ce qui réduirait considérablement la durée du transit et permettrait d'économiser des milliards de dollars. En outre, un canal plus proche de la frontière égyptienne ou la traversant offrirait des avantages militaires incomparables, en renforçant les défenses d'Israël et en fournissant un tampon contre les menaces potentielles venant du sud".

L'annonce du début des travaux

Le 2 avril 2021, alors que M. Netanyahou est toujours au pouvoir, Israël annonce que les travaux du canal entre la mer Rouge et la Méditerranée débuteront en juin de la même année. Une annonce qui tombe à pic. Le mois précédent, le porte-conteneurs géant "Eversive" s'était échoué dans le canal de Suez et celui-ci avait été bloqué pendant une semaine. Il existe également une version conspirationniste de cette affaire : un blogueur syrien, qui se cache derrière le pseudonyme de Naram Sargon, a affirmé que l'incident était délibéré, afin de souligner aux yeux de la communauté internationale l'impérieuse nécessité d'un autre canal. Une version développée de cet article du mystérieux Naram Sargon a été immédiatement reprise le lendemain par un site web australien de langue arabe, qui a affirmé qu'Israël avait l'intention de construire un canal à deux voies et qu'il l'appellerait "Ben Gurion". Un chercheur du Conseil australo-israélien pour les affaires juives a réagi en parlant de "fantasmes de Sargon" et de "théorie du complot". Il a admis que des canaux alternatifs au canal de Suez avaient été discutés pendant un certain temps, y compris des canaux passant par Israël, mais que le projet décrit par l'autoproclamé Sargon n'existait pas.

Il a été démenti, comme nous l'avons vu, quelques semaines plus tard par le gouvernement israélien lui-même, qui a annoncé que les travaux de construction du canal Ben Gourion commenceraient dans les deux mois, précisant que le canal aurait une longueur de 293 kilomètres (cent kilomètres de plus que le canal de Suez), qu'il aurait deux voies, que même les très grands navires pourraient passer, et qu'il serait possible d'utiliser le canal de Suez en toute sécurité, afin que même de très gros navires puissent le traverser en même temps dans les deux sens, que chaque canal aurait une profondeur d'environ 50 mètres et une largeur d'environ 200 mètres (environ deux fois plus large que le canal de Suez dans les deux cas), que le coût atteindrait un maximum de 55 milliards de dollars, et qu'Israël espérait en tirer un bénéfice d'environ 6 milliards de dollars par an. Mais avant que les travaux ne puissent commencer, le gouvernement Netanyahou est tombé, le 13 juin 2021, et tout a été mis en suspens.

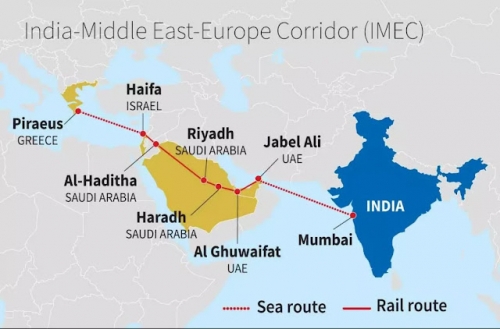

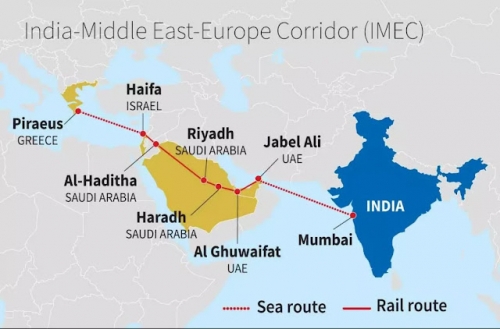

Cependant, le 22 septembre 2023, à l'Assemblée générale de l'ONU, Netanyahou, de nouveau au gouvernement, revient sur le sujet dans son discours: "Il y a deux semaines, souligne-t-il, nous avons eu une autre bénédiction: à la conférence du G20, le président Biden, le Premier ministre indien Modi et les dirigeants européens et arabes ont annoncé des plans pour un corridor futuriste qui traversera la péninsule arabique et Israël et reliera l'Inde à l'Europe par des câbles maritimes, ferroviaires, pétroliers et à fibre optique. Ce corridor contournera les contrôles maritimes (c'est-à-dire le détroit d'Ormuz, au large de l'Iran, le détroit de Bab El Mandeb, sous le feu de la guérilla houthie, et le canal de Suez, ndlr) et rendra le transport des marchandises et de l'énergie moins coûteux pour plus de deux milliards de personnes".

Netanyahu a ensuite montré un croquis de ce projet de grande ligne commerciale, à savoir l'IMEC (India - Middle East - Europe Economic Corridor), qui, dans sa partie orientale, relierait l'Inde aux Émirats arabes et, dans sa partie nord-ouest, les Émirats à la Méditerranée, en traversant l'Arabie saoudite du sud au nord, puis en se jetant dans la Méditerranée à Haïfa, en passant par la Jordanie et Israël. Sur la carte du nouveau Moyen-Orient présentée par M. Netanyahou, il n'y a aucune trace de la Palestine. (Le dessin et les paroles de Netanyahou sont disponibles sur youtube.com/watch?v=Atag74u01AM). Il n'y a pas non plus de canal Ben Gourion, mais il est clair qu'une fois construit, il constituerait une deuxième voie de transit maritime potentielle de l'Inde vers l'Europe, qui aurait toujours Israël comme débouché final sur la Méditerranée. Avec la construction du canal Ben Gourion, Israël non seulement accroît sa sécurité, élargit ses frontières et renforce son statut de puissance régionale au Moyen-Orient, mais aspire également à un rôle central de plaque tournante et de contrôle du commerce mondial ("Voyez-vous comment Israël est situé entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe ?", a souligné M. Netanyahu en montrant sa carte). Un intérêt, celui d'Israël, qui coïncide parfaitement avec celui des États-Unis, qui, avec le corridor IMEC, visent à disposer pour leurs propres navires d'une voie sûre de passage rapide de l'océan Pacifique et de l'océan Indien à la Méditerranée, et à créer une alternative à la fois à la route de la soie chinoise (ramenant dans le giron occidental les moutons de l'Inde et de l'Arabie saoudite, qui l'ont quittée pour aller paître dans le camp des BRICS) et au corridor nord-sud qui relie la Russie et l'Inde.

L'enclave palestinienne de Gaza fait obstacle à ces projets qui, de toute façon, ne seront pas faciles à réaliser. Anéantir le Hamas, forcer les Palestiniens de Gaza à l'exode, les remplacer par des colonies de colons juifs, ou en tout cas occuper, même pendant un demi-siècle, Gaza, jusqu'à ce qu'elle soit "normalisée", comme l'a dit le colonel Gabi Siboni, qui coordonne toutes les opérations militaires israéliennes à Gaza, dans une interview à La Stampa le 6 février 2024, s'avère être une entreprise très difficile. Quant à l'IMEC, ce n'est pour l'instant qu'une esquisse sur une carte. L'Inde ne peut pas renoncer au gaz et au pétrole bon marché que la Russie lui fournit actuellement, puisque l'Europe n'en veut plus (et achète masochistement, à un prix énormément plus élevé, du gaz aux États-Unis). L'Arabie saoudite, quant à elle, vient de conclure un accord historique avec l'Iran, l'ennemi juré des États-Unis, grâce à la médiation de la Chine, qui figure parmi les principaux investisseurs dans la modernisation et l'expansion du réseau ferroviaire saoudien. Les Émirats arabes unis ont eux aussi désormais d'énormes intérêts économiques avec la Chine. En ce qui concerne les investisseurs, une question reste en suspens. La Chine finance la route de la soie, ou du moins anticipe son financement, mais les structures fantasmagoriques prévues pour le corridor Inde-Europe, qui devra les financer ?

Conclusions

En ne rassemblant que les morceaux de cette mosaïque que nous avons examinée, il faudrait en déduire que Netanyahou, en grande difficulté en Israël du fait d'accusations de corruption, et d'avoir tenté une involution autoritaire avec sa réforme judiciaire, a joué la carte de la guerre, qui oblige toutes les forces politiques à taire leurs divergences, dans l'intérêt suprême du pays. Vainqueur alors, avec une image auréolée de victoire, l'attaquer serait devenu beaucoup plus difficile. Mais pour entrer en guerre, il lui fallait une justification forte : quelque chose qui ébranle profondément l'opinion publique, et pas seulement celle d'Israël, et qui donne à la guerre l'image d'une défense juste et légitime. Et c'est là que le Hamas entre en jeu.

Si Netanyahou a fermé les yeux sur les valises de dollars arrivant à Gaza, il l'a admis lui-même, c'est parce que sa stratégie était d'utiliser le Hamas pour délégitimer l'Autorité palestinienne, opposer les Palestiniens de Gaza à ceux de Cisjordanie, et empêcher ainsi la naissance d'un Etat palestinien. Et il est concevable qu'il ne se soit pas contenté de fermer les yeux, mais qu'il ait eu des contacts secrets directs avec le Hamas, y compris financiers, et qu'une branche de renseignement du Hamas ait eu des contacts avec le Mossad.

Une chose est désormais établie : Israël connaissait depuis longtemps l'attaque que le Hamas allait déclencher. Mais il n'a pas bougé le petit doigt, même face aux avertissements insistants des soldats déployés à la frontière. Il a ainsi donné l'impression d'avoir été pris par surprise. Il est difficile d'imaginer que ce n'était pas intentionnel. Donc : Netanyahou voulait cette attaque, et il la voulait aussi féroce et inhumaine que possible. Pour avoir l'alibi d'une réaction si violente qu'elle conduirait à la destruction de Gaza et à la diaspora des Palestiniens de cette bande de terre.

Ensuite, il y a la question du canal Ben Gourion et celle des gisements de gaz et de pétrole du bassin du Moyen-Orient. Et l'énorme intérêt stratégique qu'aurait pour Israël, mais plus encore pour les États-Unis, la construction d'un canal alternatif au canal de Suez, sûr, bien protégé, fermement aux mains de l'Occident. Cela expliquerait pourquoi, face au massacre des Palestiniens, l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, ne bouge pas le petit doigt. Ils continuent de prôner la naissance de deux États, l'un palestinien et l'autre israélien, et semblent parfois reprocher à Netanyahou la violence de sa réaction, mais entre-temps, ils lui envoient des milliers de bombes au pouvoir perturbateur qui réduisent Gaza en cendres.

Tout cela, bien sûr, n'est que déductions, connexion des faits, si vous voulez penser mal. Mais inexorablement, à ce stade, on se souvient de la bouche fine, des yeux mi-clos d'où sortaient des éclairs d'ironie dissolvante, de la voix qui n'était jamais criée, mais à peine murmurée, bref, du visage de Giulio Andreotti, "le divin Giulio", ou même "Belzébuth", qui a vu et fait tant de choses, qui nous murmure : "Penser mal est un péché, mais on a raison".

Ramzy Baroud est journaliste, auteur et rédacteur en chef de Palestine Chronicle. Son dernier livre est «These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons”» (Clarity Press). Baroud a un doctorat en études de la Palestine de l’Université d’Exeter et est chercheur associé au Centre Orfalea d’études mondiales et internationales, Université de Californie. Visitez son site web: www.ramzybaroud.net.

Ramzy Baroud est journaliste, auteur et rédacteur en chef de Palestine Chronicle. Son dernier livre est «These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons”» (Clarity Press). Baroud a un doctorat en études de la Palestine de l’Université d’Exeter et est chercheur associé au Centre Orfalea d’études mondiales et internationales, Université de Californie. Visitez son site web: www.ramzybaroud.net.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La défense turque a pour objectif de les avoir d'ici la fin de l'année. Elles sont pratiquement indigènes, résultat d'une synergie entre divers segments de l'industrie turque bénis par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Un système de nationalisation de l'industrie de l'armement qui, en Turquie, trouve l'un de ses piliers dans le projet Milgem et qui vise non seulement à approvisionner les arsenaux nationaux sans passer par l'importation, mais aussi à vendre ces systèmes à l'étranger. Les drones turcs sont déjà très convoités dans plusieurs pays européens et asiatiques. Et maintenant, Ankara souhaite étendre ce marché au secteur maritime.

La défense turque a pour objectif de les avoir d'ici la fin de l'année. Elles sont pratiquement indigènes, résultat d'une synergie entre divers segments de l'industrie turque bénis par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Un système de nationalisation de l'industrie de l'armement qui, en Turquie, trouve l'un de ses piliers dans le projet Milgem et qui vise non seulement à approvisionner les arsenaux nationaux sans passer par l'importation, mais aussi à vendre ces systèmes à l'étranger. Les drones turcs sont déjà très convoités dans plusieurs pays européens et asiatiques. Et maintenant, Ankara souhaite étendre ce marché au secteur maritime.

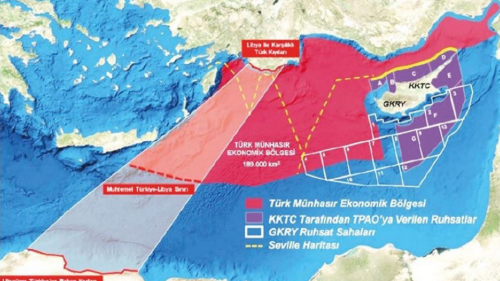

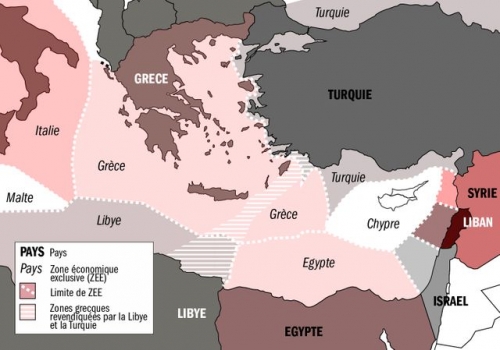

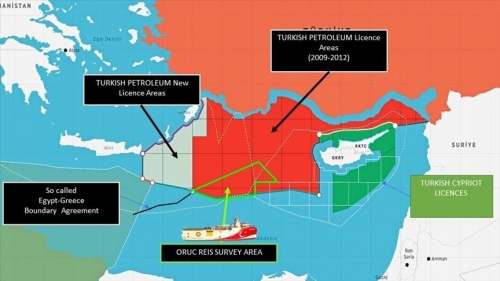

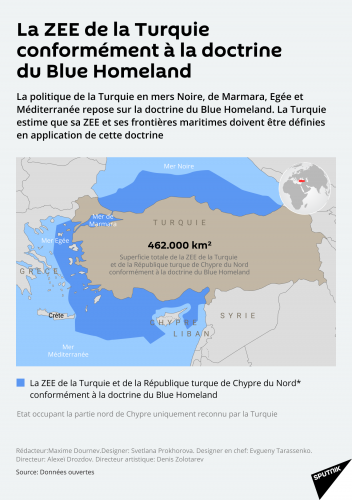

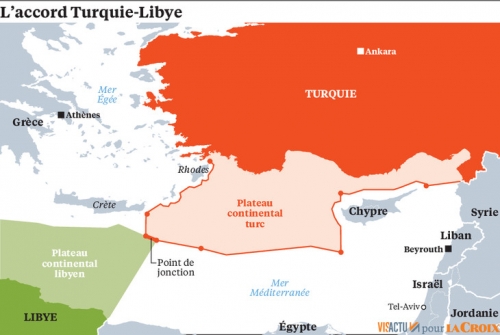

Et, forcément, Ankara considère cela inacceptable, surtout après avoir adopté la doctrine stratégique du "Mavi Vatan", de la « Patrie Bleue », qui a un objectif fondamental et apparemment indéniable : contrôler la mer afin de maîtriser les ressources énergétiques et d'imposer son influence. Un objectif politique qui a aussi une signification économique : ce sera la mer, la "patrie bleue", pour soutenir les plans d’hégémonie et de leadership d'une Turquie qui veut renaître après un siècle depuis les traités de Sèvres et de Lausanne.

Et, forcément, Ankara considère cela inacceptable, surtout après avoir adopté la doctrine stratégique du "Mavi Vatan", de la « Patrie Bleue », qui a un objectif fondamental et apparemment indéniable : contrôler la mer afin de maîtriser les ressources énergétiques et d'imposer son influence. Un objectif politique qui a aussi une signification économique : ce sera la mer, la "patrie bleue", pour soutenir les plans d’hégémonie et de leadership d'une Turquie qui veut renaître après un siècle depuis les traités de Sèvres et de Lausanne.