Il grande scrittore austriaco, lo strenuo difensore dei valori tradizionali in rivolta contro il suo tempo, era morto da poco più di dieci anni (il 27 maggio del 1939) ma era stato già dimenticato, per non dire rimosso, dalla storia letteraria europea. Ancora negli anni Sessanta il suo nome, ad eccezione degli ambienti accademici e di pochi pionieri (in Italia Claudio Magris), era quasi sconosciuto. Prima che Adelphi rendesse giustizia a Roth, pubblicando negli anni Settanta e Ottanta le sue opere, nel passato solo pochi editori fieramente controcorrente come Longanesi e Vallecchi avevano proposto qualche suo titolo, restituendogli una temporanea e circoscritta popolarità. La grande editoria preferiva investire quasi esclusivamente su autori “politicamente corretti” e certo la «gloria letteraria dei monarchici» (come lo ha definito Soma Morgenstern nel suo Fuga e fine di Joseph Roth, Adelphi 2001), l’antidemocratico Roth, non poteva considerarsi organico al verbo progressista. Per Roth la democrazia altro non era che «lo stratagemma» che le dittature, il proletariato e i nazionalismi volevano utilizzare per raggiungere le proprie mire, generando «solo brutalità in un mondo in trasformazione».

Galiziano di Brody, era nato il 2 settembre 1894 da genitori ebrei, aveva studiato germanistica a Vienna e partecipato alla prima guerra mondiale. Giornalista prolifico e apprezzato (oltre mille articoli scritti tra le due guerre), ha vissuto la sua travagliata vita di pendolare delle lettere tra Berlino, Vienna, Francoforte e Parigi, dove si stabilì in esilio dal 1933 e morì che non aveva neanche quarantacinque anni. Roth era cresciuto nel mito unificante e multiculturale dell’impero austroungarico, nel quale «non si distinguevano uomini di diverse nazionalità perché ognuno parlava tutte le lingue». La struttura antinazionalista della monarchia asburgica aveva lasciato un segno indelebile nella sua formazione. Il mescolarsi per le strade di tedesco, polacco, ucraino, yiddish, e le differenze etniche, rappresentavano una ricchezza, un patrimonio da custodire gelosamente e di cui il tutore era il vecchio imperatore Francesco Giuseppe, «onnipresente tra i suoi sudditi come Dio nell’universo». Il cuore pulsante dell’impero non era Vienna, che pure ospitava la residenza imperiale, ma le grandi periferie, come quella orientale da cui lui proveniva. Era proprio il «tragico amore» dei Paesi della Corona per l’Austria a nutrire la capitale. Bastava che suonasse la Marcia e in qualsiasi angolo dell’impero ci si trovasse l’identità comune si affacciava in tutti i cuori: «Tutti i concerti in piazza cominciavano con la marcia di Radetzky. Gli arcigni tamburi rullavano, i dolci flauti zufolavano e i benigni piatti squillavano. Sui visi di tutti gli ascoltatori spuntava un sorriso compiacente e trasognato, mentre nelle loro gambe il sangue frizzava. Erano fermi e credevano di marciare».

Come ha scritto Maria Sechi nel suo Invito alla lettura di Roth (Mursia 1994), Roth rimproverava alla borghesia occidentale di aver commesso «un vero crimine: aver distrutto la tradizione, la legge e l’ordine» di quella che riteneva una grande civiltà. Nell’industrializzazione, capace solo di produrre «imbrogli e illusioni» e nell’offensiva della tecnica vedeva un «un’ulcera» che finiva per ridurre l’uomo ad automa, a pedina, ad ingranaggio di un processo massificante. Il mondo era irreversibilmente malato, minato nelle sue fondamenta dalla spinta dei nascenti nazionalismi, come denuncia nella Radetzkymarsh: «L’epoca non ci vuole più! Questa epoca vuole creare degli Stati nazionali indipendenti! La gente non crede più in Dio. La nuova religione è il nazionalsocialismo. I popoli non vanno più nelle Chiese. Vanno nei circoli nazionalisti. La nostra monarchia è fondata sulla religiosità: sulla credenza che Dio abbia eletto gli Asburgo a regnare su tali e tanti popoli cristiani».

Da giovane aveva provato simpatia per il socialismo, non per convinzioni marxiste ma per un sentimento di naturale vicinanza ai poveri. “Joseph il rosso”, era stato soprannominato, ma un viaggio in Russia nel 1926-27, come inviato del Frankfurter Zeitung, gli aveva aperto gli occhi, tanto da fargli commentare: «E’ una grande fortuna che io abbia fatto questo viaggio in Russia: altrimenti non avrei mai conosciuto me stesso». «Sono partito bolscevico e sono tornato monarchico», ironizzava. Il suo era un «anticomunismo patologico», sentenziò sprezzantemente Ludwig Marcuse. Trovò l’URSS un deserto spirituale, «tutte le sue simpatie per quel paese erano di colpo svanite», ha scritto Soma Morgenstern. «Mai ho sentito così intensamente di essere un europeo, un mediterraneo se vuole, un romano e un cattolico, un umanista e un uomo del rinascimento», scrisse ad un amico al suo ritorno. «Detestava apertamente le convinzioni politiche ed il fanatismo» dei comunisti. Ai suoi occhi il socialismo si era macchiato di una imperdonabile colpa: aver contagiato di materialismo la Russia, creando le premesse per l’affermazione in quella regione della società e dei valori borghesi e trasformando un popolo religioso in una massa anonima di piccoli borghesi ambiziosi: «Ebbene questo è proprio il caso in cui la beffa della storia è palese. Questa storia che dovrebbe liberare il proletariato, che ha come scopo la creazione dello Stato e dell’umanità senza classi, questa teoria, la dove viene applicata per la prima volta, fa di tutti gli uomini dei piccoli borghesi. E, per colmo di sfortuna, fa le sue prime prove proprio in Russia, dove i piccoli borghesi non sono mai esistiti. In Russia, appunto, il marxismo si presenta soltanto come una componente della civiltà borghese europea. Anzi, sembra quasi che la civiltà borghese abbia affidato al marxismo il compito di farle da battistrada in Russia».

Il suo individualismo lo portava a respingere ogni forma di collettivismo. In una lettera all’amico e mentore Stephan Zweig accusò il socialismo di aver generato il fascismo e il nazionalsocialismo, anticipando così con grande lungimiranza le successive tesi di Ernst Nolte. Il suo era un profondo risentimento verso la modernità incalzante, nei confronti della quale si sentiva profondamente estraneo, se non dichiaratamente ostile. Lo scrive senza equivoci nelle prime pagine de La Cripta dei Cappuccini: «Io non sono un figlio del mio tempo, anzi, mi riesce difficile non definirmi addirittura suo nemico. Non che io non lo capisca, come tante volte sostengo. Questa è solo una scusa di comodo. Per indolenza, semplicemente, non voglio essere aggressivo o astioso, e perciò dico che una cosa non la capisco quando dovrei dire che la odio o la disprezzo. Ho l’orecchio fine, ma faccio il sordo. Mi pare più elegante fingere un difetto che ammettere di aver sentito rumori volgari».

E probabilmente, fosse stato ancora in vita, avrebbe ignorato anche lo sprezzante giudizio che di lui diede Italo Alighiero Chiusano nel 1979 su La Repubblica: «Ormai si può parlare da noi di un’ondata Roth, con entusiasmi che sarà bene lasciar sfogare per la simpatia che il personaggio merita e per il suo indubbio valore letterario, ma che più tardi bisognerà ridurre ai limiti reali. Chi mette Joseph Roth alla pari di Kafka, Mann, Brecht, Musil, lo costringe ad un confronto che egli non può sostenere». Niente di più falso, quel confronto Roth lo ha sostenuto e continua a sostenerlo con grande dignità, nonostante la diffidenza di buona parte del mondo editoriale e culturale “che conta”. La dimostrazione più lampante è offerta dal fatto che persino La Repubblica abbia recentemente inserito nella sua “Biblioteca” una delle opere di questo grande scrittore reazionario, e proprio La Cripta dei Cappuccini (1938), che con La Milleduesima notte e il Leviatano (queste ultime pubblicate solo postume) può essere considerata una delle opere maggiormente nichiliste e antimoderne per eccellenza.

La Cripta è un romanzo aspro, amaro, struggente. E’ il libro dell’addio ad un’epoca che sembrava eterna e che invece andava incontro ad un repentino tramonto: «La morte incrociava già le sue mani ossute sopra i calici dai quali noi bevevamo, lieti e puerili». Il protagonista è Francesco Ferdinando Trotta, un giovane rampollo di una famiglia di recente nobiltà, che attraversa l’esperienza bellica trovando al suo ritorno una Vienna irriconoscibile. E’ un personaggio in buona parte autobiografico. Anche Roth ha partecipato alla Grande Guerra come volontario e come ufficiale. Era andato in guerra per «uno strano motivo che solo Conrad potrebbe spiegare […] come i vecchi scapoli, che, non potendo sopportare la solitudine, contraggono matrimonio». Anche Roth aveva provato un forte senso di smarrimento appena tornato dal fronte, nell’accorgersi di come tutto attorno a lui fosse cambiato, e suoi sono senz’altro i sentimenti espressi dal giovane Trotta: «Tutti noi avevamo perso rango, posizione e nome, casa e denaro e valori: passato, presente, futuro. Ogni mattina quando aprivamo gli occhi imprecavamo alla morte che invano ci aveva attirato alla sua festa grandiosa. E ognuno di noi invidiava i caduti. Riposavano sottoterra e la primavera ventura dalle loro ossa sarebbero nate le violette. Noi invece eravamo tornati a casa disperatamente sterili, coi lombi fiaccati, una generazione votata alla morte, che la morte aveva sdegnato». I valori in cui aveva creduto non avevano più cittadinanza: «Allora, prima della Grande Guerra […] non era ancora indifferente se un uomo viveva o moriva. Se uno era cancellato dalla schiera dei terrestri non veniva subito un altro al suo posto per far dimenticare il morto ma, dove quello mancava, restava un vuoto, e i vicini come i lontani testimoni del declino di un mondo ammutolivano ogni qual volta vedevano questo vuoto». Si sentiva a disagio in quel nuovo sistema politico che andava affermandosi. Trotta si trova in un caffè quando apprende la notizia della costituzione di un nuovo governo popolare tedesco. «Da quando ero rimpatriato dalla guerra mondiale, rimpatriato in un paese pieno di rughe, mai avevo avuto fiducia in un governo: figuriamoci poi, in un governo popolare. Io appartengo ancora oggi – nell’imminenza della mia probabile ultima ora, io, un uomo, posso dire la verità – a un mondo palesemente tramontato, nel quale pareva naturale che un popolo venisse governato e che, dunque, se non voleva cessare di essere popolo, non poteva governarsi da solo. Ai miei orecchi – spesso avevo sentito che li chiamavano reazionari – suonò come se una donna amata mi avesse detto che non aveva affatto bisogno di me, che poteva fare l’amore con sé sola, e che anzi doveva farlo, e invero al solo scopo di avere un bambino». Non resta altro da fare al protagonista, e Roth sceglie per lui un finale simbolico. Trotta, come ultimo atto, si reca a portare l’ultimo omaggio al suo imperatore: «La Cripta dei Cappuccini, dove giacciono i miei imperatori, sepolti in sarcofaghi di pietra, era chiusa. Il frate cappuccino mi venne incontro e chiese: Che cosa desidera? Voglio visitare il sarcofago del mio imperatore Francesco Giuseppe, risposi. Dio la benedica, disse il frate e fece sopra di me il segno della croce. Dio conservi!, gridai. Zitto!, disse il frate. Dove devo andare, ora, io, un Trotta?».

Lo stato d’animo del giovane Trotta è lo stesso degli altri personaggi dei romanzi “politici” di Roth, Hotel Savoy, La ribellione, Fuga senza fine, Zipper e suo padre. Sono reduci incapaci di affrontare la nuova esistenza, animati da delusione, risentimento, rabbia, senso di impotenza. Il Conte Xaver Morstin, nella novella Il busto dell’imperatore (1934) esprime tutta la sua amarezza: «I capricci della storia hanno distrutto anche la gioia personale che veniva da ciò che io chiamavo patria. Ai loro occhi io sono considerato un cosiddetto Vaterlos, un senza patria. Lo sono sempre stato. Ahimè! C’era una volta una patria, una vera, una cioè per i senza patria, l’unica possibile. Era la vecchia monarchia; ora sono un senza patria che ha perduto la vera patria dell’eterno viandante». Anche dopo la caduta dell’impero il vecchio imperatore restava «una figura al di fuori di tutto ciò che è normale», e come tale da venerare. «Nessuna virtù ha stabilità in questo mondo eccettuato una sola: l’autentica devozione. La fede non ci può ingannare perché non ci promette nulla sulla terra. Applicato alla vita dei popoli ciò significa che invano essi ricercano le cosiddette virtù nazionali. Per questo io odio le Nazioni e gli stati nazionali. La mia vecchia patria, la monarchia sola era una grande casa con molte porte e molte stanze per molte specie di uomini. La casa è stata suddivisa, spaccata, frantumata. Là io non ho più nulla da cercare. Io sono abituato a vivere in una casa, non in una cabina».

Analogo destino di «senza patria» è quello di Franz Tunda, protagonista di Fuga senza fine (1928). Il giovane ufficiale asburgico, dopo essere stato prigioniero di guerra dei russi, lasciata con la divisa l’identità militare, si sente fuori posto ovunque. Fuggito rocambolescamente da un lager siberiano, capita casualmente tra i guerriglieri comunisti. Lì conosce una giovane militante, Natascha. Per amore ne sposa la causa, anche se la rivoluzione socialista «non gli era simpatica, gli aveva rovinato la carriera e la vita». Ma Natascha «non voleva saperne della sua bellezza, si ribellava contro se stessa, riteneva la sua femminilità una ricaduta nella concezione borghese della vita e l’intero sesso femminile un residuo ingiustificato di un mondo vinto, agonizzante». Tunda si accorge presto che la rivoluzione è diventata prassi burocratica, una «disciplina senza sentimento». Finisce per stabilirsi a Parigi, «senza nome, senza credito, senza rango, senza titolo, senza soldi e senza professione: non aveva né patria né diritti». Dice Tunda, e a parlare è naturalmente Roth: «Io so soltanto che non è stata, come si dice, la inquietudine a spingermi, ma al contrario un’assoluta quiete. Non ho nulla da perdere. Non sono né coraggioso né curioso di avventure. Un vento mi spinge, e non temo di andare a fondo». Significativo è anche qui il finale scelto da Roth per chiudere il romanzo: «A quell’ora il mio amico Franz Tunda, trentadue anni, sano e vivace, un uomo giovane, forte, dai molti talenti, era nella piazza davanti alla Madelaine, nel cuore della capitale del mondo, e non sapeva cosa doveva fare. Non aveva nessuna professione, nessun amore, nessun desiderio, nessuna speranza, nessuna ambizione e nessun egoismo. Superfluo come lui non era nessuno al mondo». L’unica possibilità è la “fuga”, una “fuga senza fine”. Non c’è alcun velleitarismo in Roth, non c’è speranza di improbabili rivalse, la partita è persa, ma la resa non significa accettazione e omologazione. La sua narrazione non è politica in senso stretto, è più che altro sentimentale: «tutti i cambiamenti della carta geografica d’Europa non avevano cambiato i sentimenti dei popoli», dice Morstin/Roth.

A partire dagli anni Trenta, deluso dall’attualità, Roth si è limitato a rievocare con nostalgia e grande capacità suggestiva il mondo di ieri, una civiltà europea «frantumata», per affermare la sua identità, per crearsi un rifugio individuale. Più tardi la simpatia per la monarchia si intrecciò con la sua discussa conversione al cattolicesimo. Aveva trovato nell’universalismo del cattolicesimo l’unico collante che potesse ergersi a baluardo dei suoi valori, assumendo quello che era stato il ruolo unificante dell’impero: «la Chiesa romana in questo marcio mondo è l’unica ormai in grado di dare, di conservare una forma».

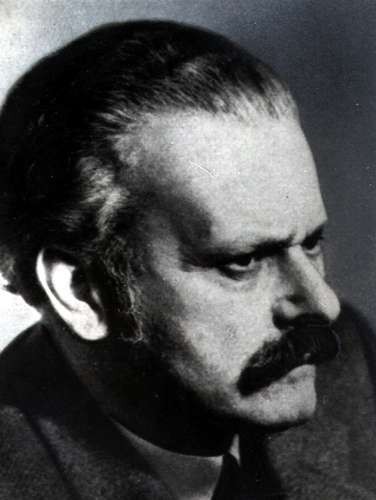

Un importante contributo all’approfondimento della personalità di Roth è arrivato grazie alla biografia Fuga e fine di Joseph Roth, che raccoglie la preziosa e affettuosa testimonianza di uno dei suoi migliori amici, Soma Morgenstern (galiziano anche lui, romanziere apprezzato da Musil, dopo la morte di Roth venne internato in un campo di concentramento francese e morì dimenticato da tutti a New York nel 1976). Ci lascia un ritratto completo di luci e ombre sulla vita dello scrittore, ci presenta un Roth insolente e ingrato, geniale e un po’ impostore, infantile e lucidissimo nei suoi giudizi sull’epoca e sui suoi contemporanei, ora aggressivo ora vulnerabile, decisamente affascinante: «vestiva con particolare eleganza, quasi da bellimbusto. I suoi capelli biondi avevano la scriminatura nel mezzo, e il suo monocolo suscitò stupore nel nostro gruppetto». «Se fosse stato francese», scrive Morgenstern, «e avesse vissuto qualche altro anno, sarebbe diventato una leggenda». E ne spiega i motivi: sapeva creare atmosfera attorno a sé, viveva, si ubriacava, lavorava, tutto in pubblico e «disseminava opinioni iconoclaste» che creavano regolarmente scandalo. Come scrive ancora Morgenstern, Roth parlava di Otto d’Asburgo, pretendente al trono austriaco, con sincera devozione, come si trattasse dell’imperatore, solo «per acquietare i suoi dubbi sulle probabilità di una realizzazione storica di quel sogno». In realtà non aveva fiducia nella politica e finì per ritenere lo stesso pretendente al trono «troppo poco legittimista» per i suoi gusti. Frequentava gli ambienti monarchici, ma più che altro perché divideva con gli altri esuli lo status di orfano di un mondo scomparso.

Dopo lo sfacelo dell’impero si rifugiò nell’alcool, perché così «la vita diventa più facile» e «talvolta libera l’animo umano». A chi gli rimproverava il suo vizio, rispondeva ironicamente che era divenuto alcolizzato «per incarico divino». «La salute! Puah!», si scherniva, mentre faceva di tutto per accellerare il suo incontro con la morte. «Ecco quel che veramente sono; cattivo, sbronzo, ma in gamba», si definì con autoironia. Continuò a scrivere altri libri, sempre lavorando nei tavoli dei caffè. Opere che possiedono, come ha scritto Gian Antonio Stella nella prefazione a Giobbe, romanzo di un uomo semplice (il libro del 1930 che il Corriere della Sera ha inserito nella sua “Biblioteca”), una particolare «forza immaginifica, così gonfia e possente da dare talora le vertigini». Il suo ultimo racconto, scritto negli ultimi giorni di vita e pubblicato solo postumo, è tra i più noti, anche grazie ad una recente trasposizione cinematografica. La leggenda del Santo bevitore può essere considerato un po’ come il suo testamento spirituale. Il protagonista è Andreas Kartak, un uomo smarrito, perso al mondo, un clochard. Uno sconosciuto gli offre un prestito chiedendo in cambio solo l’impegno a restituire la somma alla piccola Santa Teresa nella Chiesa di Santa Maria di Batignolles. Andreas non userà quel prestito per redimersi, per cambiare vita. Al contrario, come Roth, va incontro al suo destino, quasi incoraggiando la sua stessa rovina. Quando la morte sta per sopraggiungere ha un unico pensiero, quel prestito da rendere alla giovane Santa, dimostrando uno spiccato senso dell’onore, lo stesso che ha animato l’intera vita di quel fedele servitore dell’Imperatore che fu Joseph. «Conceda, conceda Dio a tutti noi, noi bevitori, una morte così facile e così bella», questo è l’ultimo auspicio di Andreas. E Roth morirà, come il suo ultimo personaggio, dopo l’ultima e fatale crisi di delirium tremens in un ospedale per i poveri.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg 8 janvier 1792

8 janvier 1792 2 janvier 1776 : L’Empereur Joseph II d’Autriche, despote éclairé, décide d’abolir la torture dans tous ses Etats. Joseph II entend modeler son système de pouvoir sur les idées nouvelles du 18ème siècle et “se débarrasser des fardeaux inutiles du passé”. Cette volonté de se débarrasser de toutes les bonnes vieilles habitudes de la tradition lui jouera des tours, notamment aux Pays-Bas où ses réformes seront mal accueillies et considérées comme tatillonnes, si bien qu’il récoltera le sobriquet de « roi sacristain » car il avait demandé de légiférer sur la longueur et l’épaisseur des bougies et cierges destinés au culte. De même, il vexera profondément les Hongrois, en ramenant à Vienne la Couronne de Saint-Etienne, qu’il portait au titre de Roi de Hongrie. Quant au palais royal de Prague, il le transformera en caserne de cavalerie, fasciné qu’il était par tout ce qui était « utile ». Joseph II introduit dans ses Etats disparates et composites un centralisme qui ne sera guère apprécié. Cet Empereur d’ancien régime, adepte du despotisme éclairé, a néanmoins « humanisé » les pratiques judiciaires, bien avant le triomphe des idées de 1789, qui, elles, feront un usage zélé de la guillotine.

2 janvier 1776 : L’Empereur Joseph II d’Autriche, despote éclairé, décide d’abolir la torture dans tous ses Etats. Joseph II entend modeler son système de pouvoir sur les idées nouvelles du 18ème siècle et “se débarrasser des fardeaux inutiles du passé”. Cette volonté de se débarrasser de toutes les bonnes vieilles habitudes de la tradition lui jouera des tours, notamment aux Pays-Bas où ses réformes seront mal accueillies et considérées comme tatillonnes, si bien qu’il récoltera le sobriquet de « roi sacristain » car il avait demandé de légiférer sur la longueur et l’épaisseur des bougies et cierges destinés au culte. De même, il vexera profondément les Hongrois, en ramenant à Vienne la Couronne de Saint-Etienne, qu’il portait au titre de Roi de Hongrie. Quant au palais royal de Prague, il le transformera en caserne de cavalerie, fasciné qu’il était par tout ce qui était « utile ». Joseph II introduit dans ses Etats disparates et composites un centralisme qui ne sera guère apprécié. Cet Empereur d’ancien régime, adepte du despotisme éclairé, a néanmoins « humanisé » les pratiques judiciaires, bien avant le triomphe des idées de 1789, qui, elles, feront un usage zélé de la guillotine. Joseph Roth e il mito dell’impero

Joseph Roth e il mito dell’impero