José Javier Esparza (Valencia, 1963), escritor y periodista, lleva años entregado a la tarea de reconstruir la identidad española a partir de su Historia. De ello son testimonio su exitosa trilogía La Reconquista, vendida por decenas de miles de ejemplares, La cruzada del océano, sobre el descubrimiento y conquista de América, Historia de la Yihad y Tal día como hoy. Almanaque de la Historia de España, En la misma línea abundan sus novelas históricas sobre los primeros tiempos de la Reconquista: El caballero del jabalí blanco, El reino del norte y Los demonios del mar, todas ellas publicadas en la Esfera de los Libros.

En este caso, nos interesamos por su último libro Tercios, en el que se relata con extraordinaria épica la aventura de la infantería española desde los tiempos del Gran Capitán, a principios del siglo XVI, hasta la disolución formal de los tercios dos siglos después.

- Ha tocado prácticamente todas las épocas de nuestra historia. ¿Cuál le hubiese gustado vivir?

Creo que el siglo IX temprano, el escenario de mis novelas sobre el origen de la Reconquista: es una época que tiene la fascinación de esos “momentos crisálida” en los que todo está naciendo y el futuro se construye hora a hora.

- ¿Y cuál cree que se parece más a la actual?

A veces tengo la impresión de que lo que más se parece a la hora actual son los primeros decenios del siglo V, cuando el imperio romano se venía abajo entre una mezcla de opulencia material y decadencia espiritual.

- ¿Fueron los Tercios el summum de la evolución del guerrero español?

En mi libro “Tercios” he apuntado un poco a eso, sí: son el resultado de muchos siglos de combate. La organización y los escenarios son nuevos, pero el espíritu que mueve al guerrero, y el propio tipo humano que lo encarna, son el producto de una determinada obra histórica.

- ¿Por qué cree que hoy nos interesan tanto los Tercios?

Quizá precisamente por eso: es como si encontraras de repente un frasquito de esencia destilada con el letrero “España”. Hoy hemos perdido en buena parte la memoria de la propia identidad. Pero abres el frasquito de los tercios, aspiras y la reencuentras. Ahí dentro está todo lo que somos.

- ¿Qué valores representan los Tercios para la España de hoy?

Honor. Sentido del sacrificio. Orgullo del deber. La primacía de la gloria sobre el dinero. Ese tipo de libertad suprema que consiste en elegir a qué disciplina te sometes, dónde y cómo entregas la vida. También ese tipo de espiritualidad que puede traducirse como la certidumbre de que Dios combate contigo, algo que es fundamental para entender a aquella gente. Y visto desde la circunstancia actual, además, un patriotismo directo y elemental, sin bizantinismos ideológicos.

- ¿Estamos faltos de héroes como Farnesio o Dávila?

Creo que los héroes no faltan nunca. Lo que falta es un medio apropiado para que se hagan visibles y para reconocer su mérito. Es una cuestión más cultural que personal, más colectiva que individual.

- De entre todos los héroes qué menciona, ¿con cuál se queda?

Esta es la pregunta más complicada que se puede hacer: ¡son tantos, y en circunstancias tan distintas! Pero, quizá, Julián Romero (1518-1577), que empezó desde lo más bajo, de mozo de tambor, y llegó a lo más alto, maestre de campo. Murió a caballo, en marcha, con 59 años y después de entregar en los campos de batalla un ojo, una pierna, un brazo, tres hermanos y un hijo.

- Las ilustraciones del libro son magníficas, ¿Cómo es trabajar con José Ferre Clauzel?

Muy fácil. Tiene un sentido innato del espacio, de la escena, y es muy cuidadoso en la recreación de época.

- ¿Qué le deben todos los ejércitos de hoy a nuestros Tercios?

Los Tercios, vistos retrospectivamente, son el primer ejército nacional, popular y voluntario de la era moderna. En el siglo XVI y hasta muy entrado el XVII, sólo hacían oficio de las armas los aristócratas y los mercenarios; el resto del contingente era tropa de leva, temporal, frecuentemente forzosa y bastante poco fiable en cuanto a sus fidelidades. Pero los tercios estaban abiertos a cualquiera con independencia de su extracción social, no eran en absoluto mercenarios que cambiaran de patrón, se comportaban como profesionales extremadamente cualificados y, aunque no todos eran españoles, hacían gala de su españolidad. En torno a esos rasgos se construyó una ética del honor y el deber que recogía lo mejor de la tradición guerrera europea y que ha pasado, mal que bien, a la doctrina militar posterior. Es la idea calderoniana de la milicia como “religión de hombres honrados”.

- ¿Qué hubiese sido de nuestra historia sin el Gran Capitán?

Es curioso que todo el mundo le considere el padre de los Tercios cuando, en realidad, el sistema de organización en tercios no empezó a usarse formalmente hasta veinte años después de la muerte de Gonzalo Fernández de Córdoba. Pero es que él, sí, fue el padre de la infantería española de los Siglos de Oro. Sin su talento, muy probablemente Francia habría acabado quedándose con el Reino de Nápoles y la Historia de toda Europa habría sido enteramente distinta. Y España habría carecido, tal vez, del instrumento militar necesario para sostener el complejísimo imperio de los Austrias.

- ¿Cree que el éxito de los Tercios se debió a saber conjugar técnicas propias y adaptar lo aprendido del enemigo?

Entre otras cosas. Estamos muy acostumbrados a pensar en los soldados de los Tercios como puro coraje, pero la hegemonía militar española entre los siglos XVI y XVII es fruto sobre todo de la inteligencia aplicada al campo de batalla: flexibilidad para innovar sobre las tácticas propias, adaptación a las tácticas del enemigo, versatilidad para combatir en distintos escenarios, superioridad tecnológica y científica (sobre esto se ha escrito mucho y muy bueno en los últimos años), una capacidad logística fascinante (basta pensar en el Camino Español), etc. En definitiva, inteligencia además de coraje.

- ¿Cuál es para usted el episodio más destacado de la historia de los Tercios?

Creo que si hubiera que escoger un episodio para ilustrar qué eran los Tercios, podría servirnos la tragedia brutal del asedio de Castelnuovo, precisamente porque fue una derrota. Francisco de Sarmiento con menos de 4.000 hombres encerrado en aquella fortaleza y, enfrente, 50.000 otomanos, nada menos, al mando de Barbarroja. Sucesivas propuestas de rendición y otras tantas negativas. Al final, un asedio de tres semanas. Todos los nuestros, muertos, menos un centenar de heridos que cayeron presos. Y los otomanos, más de 20.000 bajas, casi la mitad del contingente (¡casi la mitad!), caídos bajo las picas, las balas y las espadas españolas. ¿Por qué no se rindieron los nuestros en una batalla en la que no tenían ni una sola oportunidad de vencer? Precisamente por eso: porque era un tercio español. Dice Preveden que “nunca se ha defendido una plaza fuerte con tanto heroísmo”. Es verdad.

- En el libro se menciona que nuestro ejército fue invencible en lo material y en lo espiritual. ¿Fue nuestra arma secreta?

Sí. Es lo más importante y hay que tratar de colocarse en la mentalidad del siglo XVI para calibrarlo en toda su dimensión. El infante español de este tiempo es un hombre que lucha antes por honor que por dinero. Por eso podía existir un código de disciplina tan severo como el que describe Londoño. En los ejércitos de los otros países, las consideraciones caballerescas, cuando existían, eran cosa de la nobleza, de la oficialidad, de la casta guerrera. En las tropas españolas, por el contrario, el hecho de formar bajo las banderas confería a todo hijo de vecino un estatuto caballeresco de facto. El poema de Calderón –“Este ejército que ves, vago al yelo y al calor…”- es la mejor definición posible de ese sentimiento. Fue una de las innovaciones más trascendentales del Gran Capitán. Normalmente este aspecto se pasa por alto, y por eso yo he querido subrayarlo en este libro.

- ¿Qué gobierno se vio más beneficiado por la actividad de los Tercios?

Sin ninguna duda, las provincias católicas de Flandes y sus estados generales, es decir, su autogobierno local: hay que recordar que aquella guerra, entre otras razones, se hizo allí para defenderlos a ellos, y que fue más una guerra civil entre calvinistas y católicos que otra cosa. Pero, además, a los Tercios debieron su corona, en un momento u otro, Nápoles, el Imperio austriaco e incluso el papado. La guerra es la prolongación de la política por otros medios, y los tercios fueron el instrumento de España para mantener el statu quo durante casi dos siglos.

- ¿Cuál fue, a su juicio, el más eficaz a la hora de mandar y gestionar a los Tercios?

No es lo mismo mandar que gestionar. Como gestor, tal vez Spínola: era un hombre que venía de los negocios, puso su fortuna al servicio de la causa (y de su propia causa) y de hecho se gastó todo lo que tenía. La vida de los tercios siempre fue menesterosa, pero a Spínola hay que reconocerle que siempre procuró que a sus hombres no les faltara lo básico, incluso cuando él ya lo había perdido todo. Añadamos que, como jefe militar, fue impecable. Y estrictamente como jefe militar, yo creo que Alejandro Farnesio es insuperable: inteligente, combativo, astuto, muy buen estratega en la mesa de operaciones y excelente táctico en el campo de batalla, incansable, amado por sus hombres y capaz de coger una lanza y salir al galope cuando se le calentaba la sangre. Añadamos que como político se desempeñó con bastante tino. Un fenómeno.

Muchas gracias por tu tiempo.

Diego Solanas

Bundeswehr

Bundeswehr Uhle-Wettler verfaßte als erster deutscher Autor eine Biographie über

Uhle-Wettler verfaßte als erster deutscher Autor eine Biographie über  Als Franz Uhle-Wettler

Als Franz Uhle-Wettler

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La qualité de l’armée romaine venait aussi de sa polyvalence et de sa capacité d’adaptation à toutes les situations. A l’aise dans toutes les formes de combat, elle n’a jamais hésité à emprunter aux autres peuples ce qui pouvait parfaire son efficacité. L’héritage grec fut ici aussi fondamental, notamment en ce qui concerne la poliorcétique (l’art du siège). Par ailleurs, l’armée romaine se caractérisait par une tactique de combat où rien n’était laissé au hasard. La logistique, les services, le génie, le renseignement, la santé et les transmissions avaient été développés comme dans aucune autre armée de l’antiquité. La stratégie, à savoir la mise en œuvre des divers moyens de gagner, était très étudiée et les conflits étaient préparés par des actions politiques ou diplomatiques et s’appuyaient sur une économie prospère.

La qualité de l’armée romaine venait aussi de sa polyvalence et de sa capacité d’adaptation à toutes les situations. A l’aise dans toutes les formes de combat, elle n’a jamais hésité à emprunter aux autres peuples ce qui pouvait parfaire son efficacité. L’héritage grec fut ici aussi fondamental, notamment en ce qui concerne la poliorcétique (l’art du siège). Par ailleurs, l’armée romaine se caractérisait par une tactique de combat où rien n’était laissé au hasard. La logistique, les services, le génie, le renseignement, la santé et les transmissions avaient été développés comme dans aucune autre armée de l’antiquité. La stratégie, à savoir la mise en œuvre des divers moyens de gagner, était très étudiée et les conflits étaient préparés par des actions politiques ou diplomatiques et s’appuyaient sur une économie prospère.

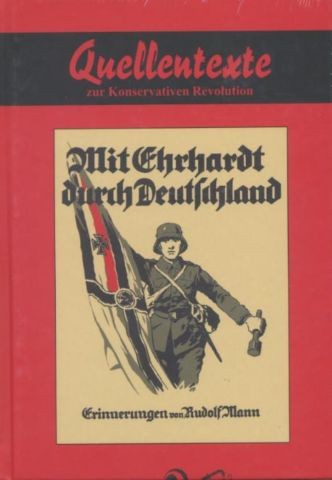

Au début du mois de mars 1920, Ehrhardt entre en rébellion contre l’ordre de dissolution et rejoint le putsch dit de Kapp, mené par un haut fonctionnaire prussien, Wolfgang Kapp, et par un général d’infanterie, Walther von Lüttwitz. La mission de la Brigade Ehrhardt était d’occuper le quartier gouvernemental de la capitale. Au cours de ce putsch, Ehrhardt a fait savoir ce qu’il entendait par “application de la violence” en cas de coup d’Etat: après que les fonctionnaires berlinois aient refusé de travailler pour le gouvernement putschiste, Ehrhardt aurait dit: “Eh bien, nous allons coller au mur les trois premiers fonctionnaires qui refusent de travailler. On verra bien alors si le reste va se mettre à travailler ou non”. Lorsque Kapp refusa d’appliquer cette mesure drastique, Ehrhardt a lâché ce commentaire: “Alors le putsch est fichu!”.

Au début du mois de mars 1920, Ehrhardt entre en rébellion contre l’ordre de dissolution et rejoint le putsch dit de Kapp, mené par un haut fonctionnaire prussien, Wolfgang Kapp, et par un général d’infanterie, Walther von Lüttwitz. La mission de la Brigade Ehrhardt était d’occuper le quartier gouvernemental de la capitale. Au cours de ce putsch, Ehrhardt a fait savoir ce qu’il entendait par “application de la violence” en cas de coup d’Etat: après que les fonctionnaires berlinois aient refusé de travailler pour le gouvernement putschiste, Ehrhardt aurait dit: “Eh bien, nous allons coller au mur les trois premiers fonctionnaires qui refusent de travailler. On verra bien alors si le reste va se mettre à travailler ou non”. Lorsque Kapp refusa d’appliquer cette mesure drastique, Ehrhardt a lâché ce commentaire: “Alors le putsch est fichu!”. Dès ce moment, les nationaux-socialistes considèreront Ehrhardt comme une personnalité peu fiable. Le Capitaine a perdu aussi beaucoup de son prestige dans les rangs des droites allemandes. En avril 1924, vu l’imminence d’un procès pénal, Hermann Ehrhardt quitte le Reich pour l’Autriche; il revient en octobre 1926 après une amnistie générale décrétée par le Président Paul von Hindenburg. En 1931, Ehrhardt fonde le groupe “Gefolgschaft” (littéralement: la “Suite”), qui, malgré la perte de prestige subie par Ehrhardt, parvient encore à rassembler plus de 2000 de ses adhérants, ainsi que des nationaux-socialistes et des communistes déçus. Ils voulaient empêcher Hitler de prendre le pouvoir et fustigeaient la “mauvaise politique de la NSDAP”. Ehrhardt entretenait des rapports avec Otto Strasser et l’aile socialiste de la NSDAP. En 1933, Ehrhardt s’installe sur les terres du Comte von Bredow à Klessen dans le Westhavelland. En juin 1934, quand Hitler élimine Röhm, Ehrhardt aurait normalement dû faire partie des victimes de la purge. Il a réussi à prendre la fuite à temps devant les SS venus pour l’abattre, en se réfugiant dans la forêt toute proche. Les sicaires ne l’ont que mollement poursuivi car, dit-on, beaucoup de membres de sa Brigade avaient rejoint les SS. Ehrhardt s’est d’abord réfugié en Suisse puis, en 1936, en Autriche, où son épouse, le Princesse Viktoria zu Hohenlohe-Öhringen possédait un château à Brunn im Walde dans le Waldviertel. Ehrhardt n’a plus fait autre chose que gérer ces terres, que participer à des chasses au gibier et que s’adonner à la sylviculture. Il s’est complètement retiré de la politique.

Dès ce moment, les nationaux-socialistes considèreront Ehrhardt comme une personnalité peu fiable. Le Capitaine a perdu aussi beaucoup de son prestige dans les rangs des droites allemandes. En avril 1924, vu l’imminence d’un procès pénal, Hermann Ehrhardt quitte le Reich pour l’Autriche; il revient en octobre 1926 après une amnistie générale décrétée par le Président Paul von Hindenburg. En 1931, Ehrhardt fonde le groupe “Gefolgschaft” (littéralement: la “Suite”), qui, malgré la perte de prestige subie par Ehrhardt, parvient encore à rassembler plus de 2000 de ses adhérants, ainsi que des nationaux-socialistes et des communistes déçus. Ils voulaient empêcher Hitler de prendre le pouvoir et fustigeaient la “mauvaise politique de la NSDAP”. Ehrhardt entretenait des rapports avec Otto Strasser et l’aile socialiste de la NSDAP. En 1933, Ehrhardt s’installe sur les terres du Comte von Bredow à Klessen dans le Westhavelland. En juin 1934, quand Hitler élimine Röhm, Ehrhardt aurait normalement dû faire partie des victimes de la purge. Il a réussi à prendre la fuite à temps devant les SS venus pour l’abattre, en se réfugiant dans la forêt toute proche. Les sicaires ne l’ont que mollement poursuivi car, dit-on, beaucoup de membres de sa Brigade avaient rejoint les SS. Ehrhardt s’est d’abord réfugié en Suisse puis, en 1936, en Autriche, où son épouse, le Princesse Viktoria zu Hohenlohe-Öhringen possédait un château à Brunn im Walde dans le Waldviertel. Ehrhardt n’a plus fait autre chose que gérer ces terres, que participer à des chasses au gibier et que s’adonner à la sylviculture. Il s’est complètement retiré de la politique.

Les Animaux-soldats : Histoire militaire des animaux des origines à nos jours

Les Animaux-soldats : Histoire militaire des animaux des origines à nos jours