Cervantes, Numancia y la idea de España

Ex: http://rodrigorodriguez.info

España sufre a día de hoy día un problema de conciencia identitaria. Un problema respecto del saber quiénes somos y cuál es nuestra historia e identidad. Es así que la actual crisis territorial, no es sino reflejo de una crisis de nación tras la cual subyace el problema de no saber o entender qué es España, quiénes somos los españoles y de dónde venimos.

Recordar y comprender dicha identidad, se convierte así en algo fundamental para lo cual la figura de Cervantes, podrá ser especialmente esclarecedora. Por su obra, por su vida, por el momento que le toco vivir, en Cervantes se darán todos los elementos para a través de su pensamiento, encontrar cátedra incontestable que nos ayude a conocer y entender el ser e identidad de España. Y efectivamente es así, pues es una de sus tragedias más representativas Cervantes, no dejó plasmada su idea de España…

La cuestión identitaria se ha convertido en uno de los problemas fundamentales que afectan a España. Nuestra crisis territorial no es sino una crisis de nación tras la cual subyace un problema identitario. Un problema de conciencia de nosotros mismos y auto conocimiento. Un no saber quiénes somos y de dónde venimos que debilita los andamiajes de nuestra constitución política y ciudadana, y nos hace pasto de las derivas nacionalistas. Tanto en el ámbito del cuestionamiento a la unidad de España como unidad de voto acerca de aquello que nos afecta a todos. Como cuestionamiento a la unidad de España respecto del ser mismo de España. De España como realidad histórico política, étnico cultural y antropológica que raíz común de nuestra diversidad, es a su vez fundamento de nuestra unidad.

Se pretende así desde los nacionalismos y con excusa de las identidades culturales particulares de algunas regiones, afirmar tanto la ruptura de la unidad de voto, que no es sino la unidad de decisión respecto de aquello que nos atañe a todos; como afirmar la ruptura de la comunidad identitaria. Esto es, hacer de las particularidades de una región, diferencias identitarias de nivel superior a las que no podrá corresponder más que el derecho de autodeterminación.

En ambos casos se retorcerán los conceptos y las palabras a través de sofismas y trampantojos argumentales. Se llamará así derecho a decidir y acto democrático a la voluntad de una parte integrada en un todo, a tomar una decisión unilateral respecto de ese todo sin contar él e independientemente de los efectos que sobre dicho todo, tenga dicha decisión. Y del mismo modo, se hará de toda disensión acaecida en el proceso histórico político de España, excusa de tiranía insoportable y anhelo legitimo de libertad. Haciéndose también de toda particularidad cultural o histórica, acento innegable de identidad diferenciada ubicada más allá de toda raíz común española. Por supuesto todo ello a costa de disparates históricos insostenibles y de demagogias políticas que de tanto repetirse, parecería que han ganado marchamo de veracidad.

De hecho, la hegemonía cultural de un progresismo mal entendido en el que pesan todavía complejos y manías respecto del Franquismo y de España, habrá facilitado el camino al separatismo y sus tergiversaciones. Pues mayormente no habrá tenido en frente un discurso sólido, articulado y veraz, capaz de ponerlo en evidencia y de ofrecerse a los españoles, como narrativa identitaria común. Generándose entonces una ofuscación en la comprensión del problema en la que a duras penas, se desenmascara la falacia independentista. Toda vez que la derecha, desde su tecnocracia, economicismo y estrechez de miras, poco o nada ha aportado para esclarecer el debate.

Mucho se oye hablar así del pueblo catalán, vasco o andaluz, y a penas se dice nada respecto del pueblo español. Entendido éste como el conjunto del que formarían parte integral vascos, catalanes o andaluces. España como unidad política materializada en la unidad de voto para aquello que nos afecta a todos, es así sistemáticamente relativizada por el “derecho a decidir”. Y el fundamento identitario del que surgiría dicha unidad política, es puesto en duda una y otra vez por los correspondientes “hecho diferenciales”, hasta el punto de que parecería que España, es solo un constructo jurídico superpuesto a unas naciones libres y autónomas entre las que debería haber, poco más que una relación de buena vecindad…

Sin embargo las cosas no son así. La realidad de España y sus regiones y nacionalidades es otra. Y la constitución política de España no es sino la plasmación de una hermandad de fondo entre gentes y pueblos que tienen mucho más en común que diferencias. Gentes y pueblos que durante siglos y con luces y sombras, alianzas y enfrentamientos, han configurado una de las identidades más antiguas de Europa. Recordar y entender así dicha identidad, se convierte en algo fundamental para poder afrontar el desafío separatista y reencontrarnos y reconciliarnos con nuestra identidad común española.

Para dicho fin, la figura de Cervantes se mostrará especialmente esclarecedora. Por su obra, por su vida, por el momento que le toco vivir, en Cervantes se darán todos los elementos para a través de su pensamiento, encontrar cátedra incontestable que nos ayude a conocer y entender el ser e identidad de España. Y efectivamente es así, pues es una de sus tragedias más representativas, Cervantes quiso dejar plasmada su idea de España. Idea para su época y para aquel tiempo, pero idea que aún pasados los siglos, hoy día sigue resultando tremendamente aleccionadora…

España y la profecía del Duero.

Rondaba ya los cuarenta años cuando Cervantes escribió “El cerco de Numancia” (Año 1585). Tragedia renacentista sobre el fin de la Numancia celtibérica frente a Roma, y tras un penoso asedio en el que lo numantinos prefirieron quitarse la vida a ser derrotados por el hambre o entregarse a la esclavitud. El episodio de la heroica ciudad celtibérica y su suicidio colectivo frente al general romano Escipión, habría servido así a Cervantes de inspiración para una de las obras de teatro más interesantes del Siglo de Oro. Pudiendo extraerse de la misma varios contenidos morales con la excusa de la sufrida guerra numantina: el amor a la libertad, la dignidad del vencido, la muerte honrosa, la victoria sin honra, etc… Sin embargo, entre estos temas se dará también una honda reflexión sobre el ser, la historia e incluso el destino de España. Reflexión que viniendo de Cervantes, no debe pasarnos desapercibida ni ser relativizada.

Dividida en cuatro jornadas, la obra en la primera de ellas, nos plantea ya lo esencial del argumento. El general romano Escipión por encargo del senado asume la “difícil y pesada carga” de rendir la ciudad celtibérica de Numancia. Subido a una peña Escipión arenga a los desmoralizados soldados romanos diciendo como sigue: “Avergonzaos, varones esforzados, porque a nuestro pesar, con arrogancia tan pocos españoles y encerrados defienden este nido de Numancia. Diez y seis años son, y más, pasados, que mantienen la guerra, y la jactancia de haber vencido con feroces manos millares de romanos”.

Los soldados turbados por las palabras de Escipión juran ponerse de su lado en la lucha contra Numancia, siendo entonces que se anuncia la inesperada llegada de unos embajadores numantinos que quieren parlamentar con el general. Escipión y los numantinos se reúnen y estos últimos le ofrecen amistad y paz tras tantos años de “porfía”, pero Escipión la rechaza: “A desvergüenza de tan largos años es poca recompensa pedir paces”. No hay armisticio posible con Roma y los numantinos marchan sabiendo que se reanuda de nuevo la guerra: “Al hecho, que guerras ama el numantino pecho”.

Escipión queda solo en su tienda junto a su hermano Fabio siendo entonces que se desvela su plan: “Pienso de un hondo foso rodearlos, y por hambre insufrible derrotarlos. No quiero yo que sangre de romanos coloré más el suelo de esta tierra (…) en tan larga, reñida y cruda guerra”. A lo que su hermano Fabio contestará: “Mejor será encerrarlos como dices, y quitarle a su brío las raíces. Bien puede la ciudad toda cercarse si no es en la parte do el río la baña”.

El argumento esencial de la trama es así puesto ya sobre la mesa y siendo conocido por todos cual iba a ser el desenlace final del enfrentamiento, la tensión dramática de la obra ira paso a paso en aumento hasta la catarsis final. Sin embargo antes de continuar con la trama, la obra al terminar la primera jornada hace un curioso receso. Un receso en el que Cervantes parecerá querer mostrarnos su idea de España:

Aparece en escena la propia “España”, como personaje de la obra, como personaje alegórico que representaría a la mismísima España. Su voz clama al Cielo:

“¡Alto, sereno y espacioso Cielo que con tus influencias enriqueces la parte que es mayor de este mi suelo (…) muévate a compasión mi amargo duelo, y pues al afligido favoreces, favoréceme a mí en ansia tamaña, que soy la sola y desdichada España”.

Lamentándose de su destino España plantea el “pecado original” de donde parecerían provenir gran parte de sus aflicciones:

“¿Será posible que de continuo sea esclava de naciones extrajeras y que en un pequeño tiempo yo no vea de libertad tendidas mis banderas? (…) mis famosos hijos y valientes andan entre sí mismos diferentes. Jamás en su provecho concertaron los divididos ánimos furiosos, antes más los apartaron cuando se vieron más menesterosos”.

Sus hijos viven divididos de espaldas entre sí, más aun cuando más necesitarían estar unidos.

Al tiempo frente a la amenaza romana, señala a Numancia como adalid de la libertad:

“Numancia es la que ahora sola ha sido quien la luciente espada sacó fuera, y a costa de su sangre ha mantenido la amada libertad suya y primera”.

Es entonces que lamentándose del cerco que sufrirán los numantinos invoca al río Duero que a la sazón, corre a los pies de la ciudad celtibérica:

“Y pues sola la parte por do corre y toca la ciudad el ancho Duero, es aquella que ayuda y que socorre en algo al numantino prisionero, antes que alguna máquina o gran torre en sus aguas se funde, rogar quiero al caudaloso y conocido río, que en lo que pueda, ayude al pueblo mío”.

Y el río Duero aparece en escena. Al igual que España también como personaje alegórico. Dice como sigue:

“Madre querida España, rato había que hirieron mis oídos tus querellas; y si en salir acá me detenía fue por no poder dar remedio a ellas. El fatal, miserable, y triste día según el disponer de las estrellas, llega a Numancia, y cierto temo que no hay remedio a su dolor”.

Para Numancia la suerte está echada… y el río Duero lo sabe. Así lo “disponen las estrellas”. Sin embargo ese amargo final pudiera ser que fuera semilla y anuncio de algo grande:

“Mas ya que el revolver del duro hado tenga el último fin establecido de ese tu pueblo numantino amado, pues a términos tales ha venido, un consuelo le queda en este estado: que no podrán las sombras del olvido oscurecer el sol de sus hazañas”.

El olvido no caerá así sobre la heroica ciudad celtibérica y puesto que la luz de sus hazañas no declina, dicha luz parecerá ser promesa de un tiempo mejor: Comienza entonces “la profecía del Duero”, momento especialmente interesante de la obra de Cervantes…

“tiempo vendrá (…) que estos romanos serán oprimidos por los que ahora tienen abatidos. De remotas naciones venir veo gentes que habitarán tu dulce seno después que, como quiere tu deseo, habrán a los romanos puesto freno. Godos serán, que con vistoso arreo, dejando de su fama el mundo lleno, vendrán a recogerse en tus entrañas, dando de nuevo vida a sus hazañas”.

Anuncia la caída de Roma a manos de los Godos y la llegada de éstos a España.

“Y portillos abriendo en Vaticano, tus bravos hijos, y otros extranjeros, harán que para huir vuelva la planta el gran piloto de la nave santa. Y también vendrá tiempo en que se mire estar blandiendo el español cuchillo sobre el cuello del romano, y que respire solo por la bondad de su caudillo”.

Anuncia el saco de Roma por parte de las tropas del emperador Carlos V en 1527, haciendo huir al propio Papa, así como señala las victorias españolas en Italia durante el siglo XV y XVI. Victorias que plantea como resarcimiento de los españoles frente a los romanos, y que son a su vez puestas en relación con las victorias godas frente a Roma.

“Y cuando fuere ya más conocido el propio Hacedor de tierra y cielo, aquel que ha de quedar instituido virrey de Dios en todo el suelo, a tus reyes dará tal apellido, cual viere que más cuadra con su celo: católicos serán llamados todos, sucesión digna de los fuertes Godos”.

Señala la llegada del cristianismo y como éste, dará a los reyes de España nombre llamándolos católicos. Estableciéndose la continuidad entre éstos y los antiguos Godos. Una línea de continuidad entre los “fuertes” Godos y los reyes de España que se sobreentiende, habría adquirido especial plenitud con los Reyes Católicos propiamente dichos.

“Pero el que más levantará la mano en honra tuya (…) haciendo que el valor del nombre Hispano tenga entre todos el mejor asiento, un rey será, de cuyo intento sano grandes cosas me muestra el pensamiento, será llamado, siendo suyo el Mundo, el segundo Felipe sin segundo”.

Anuncia la llegada futura de un rey sin par que honrará especialmente a España y del que podrá decirse qué es “suyo el Mundo”: Felipe II.

“Debajo de este Imperio tan dichoso serán a una corona reducidos, por el bien universal y a tu reposo, tus reinos hasta entonces divididos: el girón lusitano tan famoso, que en un tiempo se cortó de los vestidos de la ilustre Castilla, ha de zurcirse de nuevo, y a su estado antiguo unirse”.

España en el futuro podrá fin a sus divisiones internas e incluso Portugal (“el girón lusitano”) volverá a España. “Por el bien universal” y por la paz, todo ello en la égida de un Imperio “dichoso”.

“¡Qué envidia, qué temor, España amada, te tendrán mil naciones extranjeras, en quien tú teñirás tu aguda espada y tenderás triunfando tus banderas!”

La profecía del Duero concluye celebrando la gloria de la futura España, unida, temida, amada y victoriosa de sus enemigos.

“Sirva esto de alivio en la pesado ocasión por quien lloras tan de verás”.

Ese destino de gloria es así alivio y consuelo para esa España afligida que ha de afrontar ahora, las duras y trágicas jornadas del asedio de Numancia.

El río Duero se despide tras su profecía-“Adiós, porque me esperan ya mis ninfas…” –y España le dice adiós deseándole los favores del Cielo. Se cierra la primera jornada del “Cerco de Numancia” y a través de ese río Duero que habla con voz de profecía, parece habernos hablado el mismísimo Cervantes…

¿Qué podemos decir nosotros de esta peculiar profecía? De esta semblanza de España que Cervantes ha recogido por boca del río Duero. ¿Qué idea de España refleja esta obra y es trasladada desde las tablas del teatro a los españoles del siglo XVI? ¿Qué puede decirnos a nosotros de nosotros mismos, a los españoles del siglo XXI, las palabras del río Duero de Cervantes?

Ciertamente creemos que sería un verdadero error en un país como España, tan desorientado en cuanto su identidad, al conocimiento y puesta en valor de su identidad e historia, dejar pasar las palabras de Cervantes…

Siendo así y a bote pronto, resaltarán las siguientes ideas:

-En primer lugar Cervantes traslada la idea de la existencia de España, que aparece incluso como personaje de la obra. Esto que puede parecer una obviedad no lo es tal en un país, donde a día de hoy puedes encontrar políticos, tertulianos y periodistas que no tienen reparo en ningunear la existencia histórica de España como nación de largo recorrido. Como nación de siglos de antigüedad presente ya, en la conciencia colectiva de los españoles del Siglo de Oro.

-En segundo lugar resulta a nuestro parecer interesantísimo que Cervantes, ubique en la España prerromana el origen mismo de lo español. Haga de Numancia y la España “ancestral” de los celtíberos, “patria originaria” de los españoles. Siendo hasta tal punto así que la conquista romana es presentada como afrenta que algún día, los españoles podrán resarcir.

-Tercero, se señala una suerte de “pecado original” de los españoles, de “mis hijos” dice literalmente España. Esa fuente de nuestros males y de nuestra debilidad no será otra, que la división entre nosotros. División que será aún más lacerante al enconarse justo, cuando deberíamos estar más unidos.

-Cuarto, la España Goda como fuente de identidad y episodio fundacional de nuestra historia. Episodio que genera una continuidad a través del tiempo que llega a los reyes católicos: literalmente “sucesión digna de los fuerte godos”.

-Quinto, la propia referencia a esa catolicidad como rasgo importante de la tradición e identidad española: “a tus reyes dará tal apellido, cual viere que más cuadra con su celo: católicos”.

-Sexto, el llamado Siglo de Oro y los tiempos del Imperio Español, como plenitud de España. Como apogeo de una nación unida y poderosa de la que forma parte también Portugal, y cuyas banderas triunfan ahora donde antes se veían privadas de libertad, y cuya espada se tiñe con la sangre de sus enemigos, habiendo sido Numancia la primera “quien la luciente espada sacó fuera”.

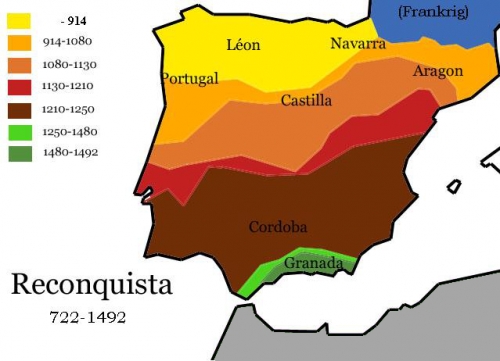

-Séptimo, la nula referencia a una herencia árabe o judía e incluso a la Reconquista. Como si algo tan conocido de todos en aquel momento, tanto para público como autor, pudiera obviarse a la hora de entender qué es España, cual es su identidad y cuál es su destino.

Estas siete ideas fundamentales que sobre España plantea Cervantes a través de la profecía del Duero, son a nuestro humilde entender altamente significativas y valiosas, pues vienen de quien vienen y son recogidas en un momento tan especial e importante para nuestra historia, como el siglo XVI. Ideas en las que se refleja una honda conciencia identitaria, arraigada en los ancestros, en la idea destino colectivo, de continuidad histórica a lo largo de tiempo y de superación a la postre, de derrotas y adversidades.

Cervantes nos ofrece así a los españoles del siglo XXI una sana conciencia identitaria que por desgracia a día de hoy, apenas existirá entre nosotros y que sin embargo, era objeto de una obra teatral de éxito en el siglo XVI. Ciertamente da qué pensar… Y es una pena que ideas que pudieron estar tan presentes en alguien como Cervantes, los españoles de nuestro tiempo o no sepamos de ellas o peor aún, nos avergoncemos de ellas y repudiemos en un gesto de estúpida endofobia. Endofobia de la que estamos convencidos, nada bueno se puede sacar…

Así para Cervantes y su profecía del Duero, el Imperio Español habría tenido su origen en las hazañas de los numantinos y en Felipe II, su punto culminante. Habría habido una “urheimat” y un cénit. Estableciéndose una continuidad y semejanza entre el pasado y el presente observándose, que si en la lucha contra Roma había desunión entre españoles, bajo Felipe II y habiendo unión completa, se habría conseguido la preeminencia de España sobre el resto de las naciones. Cuando los españoles llegan a la unidad de sus distintos pueblos, se hace posible realizar un gran destino, en este caso el Imperio.

Es así que en esta obra de Cervantes, esa “patria originaria” que sería Numancia, será mostrada como paradigma de unidad, como modelo de cohesión más allá de desavenencias internas. Unidad y cohesión que es recogida como lección del pasado para los españoles del siglo XVI que asisten a la representación de la obra. Al mismo tiempo se plantea la hazaña numantina, como el otro gran legado o lección de Numancia a los españoles, pues el heroísmo numantino se recogerá como anuncio de las futuras hazañas de España. Así al final de la obra literalmente se dice: “Indicio ha dado esta no vista hazaña del valor que en los siglos venideros, tendrán los hijos de la fuerte España, hijos de tales padres herederos”. Es decir la grandeza de España y su Imperio, guardaría una relación de continuidad con el coraje numantino y se hace posible gracias a la herencia de éste. En el pasado y más allá de la caída de Numancia, estaría el origen y legitimidad del presente.

En definitiva, la “Numancia” de Cervantes como un claro reflejo de una conciencia identitaria española de la que participa el autor y para la que los numantinos, serían la primera imagen de los antiguos españoles. Dándose una línea de continuidad histórica a través de la España Goda y la España de los Reyes Católicos que hace de los españoles de 1580, herederos de los numantinos y protagonistas de una unidad que ahora, engloba a España entera. Unidad que permite hacerla protagonista de un designio superior, que obviamente en tiempos de Cervantes, se leerá en clave imperial.

Patria originaria, necesidad de unidad, continuidad histórica a lo largo de los siglos, hazañas aleccionadoras, proyecto colectivo… ¿De verdad todo esto está demás? ¿De verdad no tiene Cervantes nada que enseñarnos con su Numancia, a los españoles del siglo XXI? ¿De verdad podemos seguir en ausencia de conciencia identitaria española y sufriendo de endofobia? ¿De verdad tiene sentido negar a España? ¿De verdad tiene sentido romper su unidad?

Yo pienso que no. Estoy convencido de que no. Y no por nada, sino porque es Cervantes, quien me invita a pensar así…

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

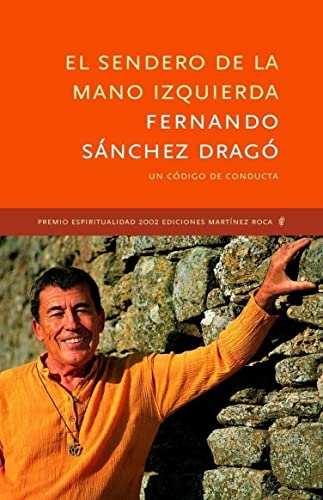

Fernando Corredor, combien de vies avez-vous eues ? Trop pour une personne normale et peut-être aussi pour un écrivain. Onze relations, trois femmes et quatre enfants, le dernier étant Akira, à l'âge de 76 ans. Vous avez voyagé de l'Inde au Japon, vécu et enseigné dans sept pays, dont l'Italie, et qui sait combien d'autres encore. Mais pour raconter l'histoire, il faut du matériel et vous ne vous êtes certainement pas épargné. "Gastarse", "dépensez-vous". Les lecteurs me pardonneront ce mauvais usage de la grammaire espagnole, mais pour évoquer Dragò, je dois recourir au "castellano", car ne pas le faire reviendrait à le trahir. Les interviews que vous avez données étaient encore meilleures que vos livres, vous parliez toujours de vous. Dans l'un d'entre eux, que j'ai lu il y a quelques étés, "El sendero de la mano izquierda", vous énoncez un catalogue de règles pour bien vivre, dont certaines sont tirées du spiritualisme oriental, comme la philosophie taoïste. "Nunca plantear", ne faites pas de plans à long terme, hic et nunc, vivez ici et maintenant. Toujours faire les choses en toute conscience "en su sitio", ne pas se répéter quand on parle "no te repités", ce sont les anecdotes dont je me souviens le plus souvent.

Fernando Corredor, combien de vies avez-vous eues ? Trop pour une personne normale et peut-être aussi pour un écrivain. Onze relations, trois femmes et quatre enfants, le dernier étant Akira, à l'âge de 76 ans. Vous avez voyagé de l'Inde au Japon, vécu et enseigné dans sept pays, dont l'Italie, et qui sait combien d'autres encore. Mais pour raconter l'histoire, il faut du matériel et vous ne vous êtes certainement pas épargné. "Gastarse", "dépensez-vous". Les lecteurs me pardonneront ce mauvais usage de la grammaire espagnole, mais pour évoquer Dragò, je dois recourir au "castellano", car ne pas le faire reviendrait à le trahir. Les interviews que vous avez données étaient encore meilleures que vos livres, vous parliez toujours de vous. Dans l'un d'entre eux, que j'ai lu il y a quelques étés, "El sendero de la mano izquierda", vous énoncez un catalogue de règles pour bien vivre, dont certaines sont tirées du spiritualisme oriental, comme la philosophie taoïste. "Nunca plantear", ne faites pas de plans à long terme, hic et nunc, vivez ici et maintenant. Toujours faire les choses en toute conscience "en su sitio", ne pas se répéter quand on parle "no te repités", ce sont les anecdotes dont je me souviens le plus souvent.

Dans la dernière période, vous vous êtes retiré à Castilfrío, un retour à vos racines, après avoir beaucoup voyagé, parce qu'aujourd'hui les vrais aventuriers n'ont pas besoin de se déplacer, où tout est à portée de clic ou où le tourisme de masse a apporté son délire partout. Dans un article que j'ai lu il y a quelque temps, vous disiez justement que "aventura ya se acabò". Là, dans votre ermitage de Castille et Léon, vous viviez en compagnie de la plus grande bibliothèque privée du monde (120.000 mille volumes), de vos chats adorés, l'un de vos cinq animaux totémiques comme vous aimiez à le rappeler, de votre partenaire japonaise et de votre fils de dix ans. Vous avez également dédié une "novela" à Soseki, Soseki "inmortal y tigre", et dans vos interviews, vous avez rappelé que vous aviez davantage pleuré sa mort que celle de votre mère... Vous avez toujours aimé exagérer et vous l'avez revendiqué presque avec fierté. Vous étiez vous aussi possédée par le démon de la jeunesse, près d'une centaine de pilules pour compléter votre corps et vous maintenir jeune. Maintenant il est temps de dire adieu cher Fernando, de rejoindre Cristina, Soseki, ton ami Antonio Escuchado dans le ciel, de voyager à nouveau avec ton esprit et depuis Castilfrío, d'atteindre le Népal, l'Inde, le Moyen-Orient, d'aller où tu veux parce que tu ne t'arrêteras pas même quand tu seras mort, d'achever tes mémoires, car il te reste encore trois livres à écrire et beaucoup plus à raconter... Porte ton sourire aux Dieux.

Dans la dernière période, vous vous êtes retiré à Castilfrío, un retour à vos racines, après avoir beaucoup voyagé, parce qu'aujourd'hui les vrais aventuriers n'ont pas besoin de se déplacer, où tout est à portée de clic ou où le tourisme de masse a apporté son délire partout. Dans un article que j'ai lu il y a quelque temps, vous disiez justement que "aventura ya se acabò". Là, dans votre ermitage de Castille et Léon, vous viviez en compagnie de la plus grande bibliothèque privée du monde (120.000 mille volumes), de vos chats adorés, l'un de vos cinq animaux totémiques comme vous aimiez à le rappeler, de votre partenaire japonaise et de votre fils de dix ans. Vous avez également dédié une "novela" à Soseki, Soseki "inmortal y tigre", et dans vos interviews, vous avez rappelé que vous aviez davantage pleuré sa mort que celle de votre mère... Vous avez toujours aimé exagérer et vous l'avez revendiqué presque avec fierté. Vous étiez vous aussi possédée par le démon de la jeunesse, près d'une centaine de pilules pour compléter votre corps et vous maintenir jeune. Maintenant il est temps de dire adieu cher Fernando, de rejoindre Cristina, Soseki, ton ami Antonio Escuchado dans le ciel, de voyager à nouveau avec ton esprit et depuis Castilfrío, d'atteindre le Népal, l'Inde, le Moyen-Orient, d'aller où tu veux parce que tu ne t'arrêteras pas même quand tu seras mort, d'achever tes mémoires, car il te reste encore trois livres à écrire et beaucoup plus à raconter... Porte ton sourire aux Dieux.

« On peut dire que dans la ville où je suis né (22 février 1900) le Moyen Age a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une société isolée et immobile, dans laquelle les différences de classe étaient bien marquées. Le respect et la subordination des travailleurs aux grands seigneurs, aux propriétaires terriens, profondément enracinés dans les vieilles coutumes, semblaient immuables. La vie se développa, horizontale et monotone, définitivement ordonnée et dirigée par les cloches de l'église d'El Pilar. »

« On peut dire que dans la ville où je suis né (22 février 1900) le Moyen Age a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une société isolée et immobile, dans laquelle les différences de classe étaient bien marquées. Le respect et la subordination des travailleurs aux grands seigneurs, aux propriétaires terriens, profondément enracinés dans les vieilles coutumes, semblaient immuables. La vie se développa, horizontale et monotone, définitivement ordonnée et dirigée par les cloches de l'église d'El Pilar. » Comme Samuel Beckett alors (« nous sommes tous cons, mais pas au point de voyager », voyez mon Voyageur éveillé ou mon apocalypse touristique), Buñuel envoie digne promener le tourisme :

Comme Samuel Beckett alors (« nous sommes tous cons, mais pas au point de voyager », voyez mon Voyageur éveillé ou mon apocalypse touristique), Buñuel envoie digne promener le tourisme :

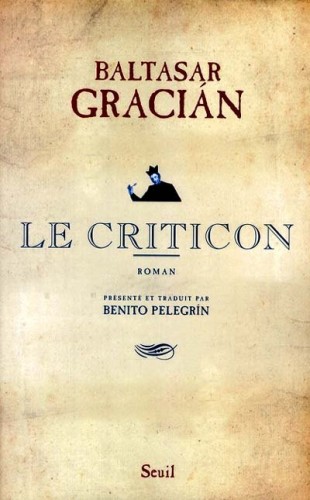

Écrit vers 1636 par un jésuite espagnol, Baltasar GRACIÁN, l’ouvrage « LE HÉROS » (1), petit opuscule de 104 pages, nous enseigne comment devenir un personnage hors du commun, non pas en trompant son entourage, contrairement à l’enseignement de MACHIAVEL, mais en combattant ses penchants.

Écrit vers 1636 par un jésuite espagnol, Baltasar GRACIÁN, l’ouvrage « LE HÉROS » (1), petit opuscule de 104 pages, nous enseigne comment devenir un personnage hors du commun, non pas en trompant son entourage, contrairement à l’enseignement de MACHIAVEL, mais en combattant ses penchants.  Dans sa préface, Catherine VASSEUR nous donne une clef pour comprendre la problématique de Baltasar GRACIÁN :

Dans sa préface, Catherine VASSEUR nous donne une clef pour comprendre la problématique de Baltasar GRACIÁN :