“Geopolitica” è uno di quei termini di cui occorre preliminarmente chiarire il significato, perché da diversi anni se ne fa un vero e proprio abuso, attribuendo ad esso contenuti che non ha ed usandolo per lo più come un sinonimo di “geografia politica”, “relazioni internazionali”, “politica estera”, “geostrategia” ecc. In realtà la geopolitica è un’altra cosa.

Pare che il termine compaia per la prima volta in un manoscritto inedito di Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) del 1679, all’epoca in cui il filosofo era consigliere di corte degli Hannover e, incoraggiato dal principe Giovanni Federico nelle sue iniziative culturali e diplomatiche, si adoperava per favorire la pace religiosa. Ma come fondatori della geopolitica vengono generalmente indicati due studiosi: il geografo ed etnologo tedesco Friedrich Ratzel (1844-1904), fondatore della geografia antropica, e il sociologo, politologo e geografo svedese Rudolf Kjellén (1864-1922).

Quanto a Ratzel, la sua geografia è considerata “una filosofia darwiniana dello spazio, poiché è animata dalle teorie dell’evoluzione della specie e della lotta per la sopravvivenza, filtrate attraverso l’ottica sociale di Herbert Spencer”[1]. Allo Stato, concepito come un organismo biologico e spazializzato costretto ad espandersi, Ratzel assegna una funzione centrale; ma ritiene fondamentale che gli uomini politici, per comprendere il significato spaziale delle loro decisioni, si impadroniscano delle necessarie conoscenze geografiche.

La prospettiva geografico-politica di Ratzel viene integrata da Kjellén in un tipo di studio che nel 1899 riceve da lui per la prima volta la denominazione di geopolitica. Prima nei suoi corsi all’università di Göteborg, poi in un’opera del 1905, Kjellén definisce la geopolitica come “la scienza dello Stato in quanto organismo geografico o entità nello spazio: ossia lo Stato come paese, territorio, dominio o, più particolarmente, come regno. In quanto scienza politica, essa osserva fermamente l’unità statale e vuol contribuire alla comprensione della natura dello Stato”[2].

La geopolitica come “geografia sacra” secolarizzata?

Per quanto grande sia il peso attribuito dalla geopolitica ai fattori geografici, è dunque essenziale il suo rapporto con la dottrina dello Stato, sicché viene spontaneo porsi una questione che finora non risulta abbia impegnato la riflessione degli studiosi.

La questione, che si colloca tra il sacro e il profano, è la seguente: è possibile applicare anche alla geopolitica la celebre affermazione di Carl Schmitt, secondo cui “tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati”[3]?

L’affermazione di Schmitt riprende una riflessione di Proudhon, che nel 1849 scriveva testualmente: “È sorprendente che al fondo della nostra politica noi trovassimo sempre la teologia”. (“Il est surprenant, qu’au fond de notre politique nous trouvions toujours la théologie”)[4].

Riformuliamo la questione in questi termini: è possibile ipotizzare che la geopolitica rappresenti la derivazione secolarizzata di idee collegate con quella che è stata chiamata la “geografia sacra” da René Guénon[5], autore che peraltro attrasse l’attenzione di Carl Schmitt[6]?

Se così fosse, la geopolitica si troverebbe in una situazione per certi versi analoga non soltanto alla “moderna dottrina dello Stato”, ma anche ad altre scienze moderne (per citare due soli esempi: la chimica e l’astronomia).

Per essere più esplicito, faccio ricorso ad una citazione dello stesso Guénon: “Separando radicalmente le scienze da ogni principio superiore col pretesto di assicurar loro l’indipendenza, la concezione moderna le ha private di ogni significato profondo e perfino di ogni interesse vero dal punto di vista della conoscenza: ed esse son condannate a finire in un vicolo cieco, poiché questa concezione le chiude in un dominio irrimediabilmente limitato”[7].

Per quanto riguarda in particolare la “geografia sacra”, alla quale – secondo l’ipotesi che abbiamo formulata – si ricollegherebbe in qualche modo la geopolitica, è ancora Guénon a fornirci una sintetica indicazione al riguardo.

“Esiste realmente – egli scrive – una ‘geografia sacra’ o tradizionale che i moderni ignorano completamente così come tutte le altre conoscenze dello stesso genere: c’è un simbolismo geografico come c’è un simbolismo storico, ed è il valore simbolico che dà alle cose il loro significato profondo, perché esso è il mezzo che stabilisce la loro corrispondenza con realtà d’ordine superiore; ma, per determinare effettivamente questa corrispondenza, bisogna esser capaci, in una maniera o nell’altra, di percepire nelle cose stesse il riflesso di quelle realtà.

È per questo – prosegue Guénon – che vi sono luoghi particolarmente adatti a servire da ‘supporto’ all’azione delle ‘influenze spirituali’, ed è su ciò che si è sempre basata l’installazione di certi ‘centri’ tradizionali principali o secondari, di cui gli ‘oracoli’ dell’antichità ed i luoghi di pellegrinaggio forniscono gli esempi esteriormente più appariscenti; per contro vi sono altri luoghi che sono non meno particolarmente favorevoli al manifestarsi di ‘influenze’ di carattere del tutto opposto, appartenenti alle più basse regioni del dominio sottile”[8].

Queste ultime considerazioni di Guénon hanno un evidente rapporto con l’antica nozione del “genius loci”.

Oggi con questa espressione intendiamo semplicemente lo spirito che aleggia in un determinato luogo, la sua atmosfera specifica. Ma nella religione romana veniva chiamato genius loci il nume che presiede ad un luogo e lo protegge, tant’è vero che sul territorio dell’Impero esistevano molti altari dedicati ciascuno ad un particolare genius loci.

E questo perché non esiste alcun luogo che non abbia il suo genio: “Nullus locus sine genio”, afferma Servio commentando il passo dell’Eneide in cui Enea – vedendo sbucare dai recessi della terra un serpente che si accosta agli altari, assaggia le sacre offerte e poi scompare – non capisce se si tratti del genio del luogo o di uno spirito ministro del padre Anchise (incertus geniumne loci famulumne parentis – esse putet)[9].

Tracce della “geografia sacra” nella geopolitica

Non è detto, dunque, che una traccia di quella che Guénon chiama “geografia sacra” non sia individuabile in alcune caratteristiche nozioni geopolitiche, le quali potrebbero essere perciò considerate, secondo l’indicazione di Schmitt, “concetti teologici secolarizzati”.

Un caso che si può proporre a questo proposito è costituito dal concetto, eminentemente geopolitico, di confine.

Come è noto, la parola latina che significa “confine” è stata acquisita dal lessico geopolitico, tant’è vero che esiste una rivista di geopolitica intitolata proprio con questa parola: limes.

In origine il termine limes indicava una linea divisoria tracciata fra le porzioni di terreno assegnate ai coloni; in seguito “il suo valore si allargò a indicare più precisamente una strada militare, fortificata, anzi l’insieme stesso delle fortificazioni distese ai confini dell’impero (limes imperii), là dove questi non erano segnati dal mare o da un fiume, cioè da una ripa”[10].

La dimensione sacrale di questa nozione diventa evidente allorché si considera che supremo tutore del limes era un dio, Terminus, quello che secondo Ovidio segna i confini di popoli e città e grandi regni: “Tu populos urbesque et regna ingentia finis”[11].

Terminus è quel dio che, assieme alla dea Juventas, rifiutò di ritirarsi dal Campidoglio quando Tarquinio il Superbo avrebbe voluto sgombrare il colle dagli altri santuari per erigervi un tempio alla Triade Capitolina (Giove, Giunone e Minerva). Dalla resistenza di Terminus e Juventas si dedusse che il popolo romano non sarebbe mai invecchiato e che le sue frontiere non sarebbero mai state violate[12].

Attraverso la comparazione dei materiali indoiranici, Georges Dumézil ha mostrato che il nome Terminus, prima di essere applicato ad una divinità autonoma e particolare, corrispondeva ad una caratteristica qualità del dio sovrano adorato dai popoli indoeuropei: quella di supremo tutore dei limiti territoriali.

Insomma, la funzione di Terminus era analoga a quella che il rito dei Fratres Arvales riconosceva a Marte in quanto protettore delle messi e dell’abitato agricolo, esortandolo a prender posto sulla “soglia” (limen) dell’ager Romanus per proteggerlo dalle calamità.

D’altronde la storia di Roma ha inizio proprio con una drammatica affermazione della santità dei confini: il fondatore della Città punisce con la morte il fratello che ha violato il perimetro della Roma Quadrata.

Questo episodio illustra nel migliore dei modi l’affermazione di Carl Schmitt secondo cui il nómos – “la prima misurazione da cui derivano tutti gli altri criteri di misura”[13] e quindi la regolamentazione, la norma, la legge – “può essere definito come un muro, poiché anche il muro si basa su localizzazioni sacrali”[14], cosicché la terra, “detta nel linguaggio mitico la madre del diritto (…) reca sul proprio saldo suolo recinzioni e delimitazioni, pietre di confine, mura, case e altri edifici. Qui divengono palesi gli ordinamenti e le localizzazioni della convivenza umana”[15].

Anche il concetto di nómos proviene da una teologia, poiché nella religione greca Nomos è il dio che da Eusebeia (la Pietas) ha generato Dike (la Giustizia).

D’altronde l’originaria essenza teologica di questo concetto risulta evidente anche dalla definizione eraclitea del nómos come “divino” (theios), da quella pindarica come “sovrano” (basileús), da quella platonica e stoica come “dio” (theós).

Il katéchon

Ma l’episodio più drammatico in cui il muro appare come simbolo del nómos è forse quello che nella ierostoria coranica ha per protagonista il Bicorne (Dhu’l-qarnayn)[16], correntemente identificato con Alessandro Magno.

Per imprigionare le orde devastatrici di Gog e Magog e frenare i loro assalti, Alessandro fa erigere un baluardo di ferro e di rame, che le orde riusciranno ad abbattere solo alla fine dei tempi, nel momento apocalittico che precederà la parusia anticristica.

La muraglia costruita da Alessandro, in quanto trattiene le orde di Gog e Magog, rientra in quel paradigma che reca il nome greco di katéchon, altro termine che è stato acquisito dal vocabolario geopolitico.

Il katéchon è una “figura” eminentemente teologico-escatologica; ma nell’opera di Carl Schmitt, che come scrive lo stesso giurista[17]si spinge “fino alla soglia dell’escatologia”, tale “figura” ha dato luogo ad una nozione di filosofia politica che presenta evidenti implicazioni geopolitiche.

In origine, la “figura” del katéchon compare nella Seconda Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi.

San Paolo (o chi per lui, poiché l’autenticità della Seconda Lettera ai Tessalonicesi è ancora in discussione) afferma che il secondo avvento del Cristo non è imminente; infatti prima della gloriosa parusia del Signore dovrà avvenire la grande apostasia e dovrà manifestarsi colui che nella Lettera viene definito come “l’Uomo dell’iniquità” o “l’Uomo del peccato” (ho ánthropos tês anomías; variante: ho ánthropos tês hamartías), “il Figlio della perdizione” (ho hyiòs tês apoleías), “l’Avversario” (ho antikeímenos), colui che si innalza al di sopra d’ogni cosa divina, fino ad insediarsi nel tempio stesso di Dio come se fosse lui Dio[18].

L’autore della Lettera afferma che il “mistero dell’iniquità” (tò mystérion tês anomías) è in atto già adesso; ma l’epifania finale dell’iniquità è frenata e ritardata da qualcosa o qualcuno che viene indicato prima con un participio neutro, tò katéchon, “ciò che trattiene”, poi con un participio maschile, ho katéchon, “colui che trattiene”; alla fine, quando questa enigmatica forza frenante e rallentatrice sarà tolta di mezzo, la potenza dell’empietà si rivelerà compiutamente e il Signore Gesù Cristo la distruggerà “col soffio della sua bocca” (tôi pneúmati toû stómatos autoû)[19].

Nella sua produzione scientifica, Schmitt utilizza per la prima volta il concetto di katéchon in un breve scritto del 1942 apparso in “Das Reich” sotto il titolo Beschleuniger wider Willen [20].

“Tertulliano e altri autori – egli scrive – vedevano nel vecchio imperium romanum di allora il rallentatore, ovvero il fattore che con la sua semplice esistenza ‘tratteneva’ l’eone, determinando un rinvio della fine. Il Medioevo europeo ha ripreso questa credenza, e molti avvenimenti essenziali della storia medioevale sono comprensibili solo in questa prospettiva”[21].

In effetti, nell’esegesi neotestamentaria l’identificazione della figura paolina del katéchon con l’Impero Romano rimase preponderante, dall’epoca patristica in poi.

Per quanto concerne l’opera di Schmitt, il katéchon vi ricorre come la forza frenante che tenta di opporsi alla distruzione di un ordinamento politico, quindi come il lato più propriamente spirituale del nómos della terra.

Ben prima che si parlasse correntemente di “globalizzazione”, Carl Schmitt aveva capito che l’egemonia anglo-americana avrebbe cancellato ogni distinzione e pluralità spaziale, unificando il mondo per mezzo della tecnica e delle strategie economiche e assoggettandolo ad una sorta di “polizia internazionale”.

A questa prospettiva di un mondo spazialmente uniforme e indifferenziato, sradicato dai suoi fondamenti terranei, Schmitt contrappone l’idea che non può esservi Ordnung senza Ortung, ossia che non può esistere un vero ordinamento mondiale senza una localizzazione geografica.

In altri termini, Schmitt sostiene la necessità di un nuovo nómos della terra, ossia di una differenziata suddivisione dello spazio terrestre. Ma dovrà trattarsi di una suddivisione che superi l’angustia territoriale dei vecchi Stati nazionali, ormai inadeguati nell’epoca degli Stati continentali, e realizzi il principio dei “grandi spazi”; al centro dei quali – questa era la speranza di Schmitt fino al 1942 – dovrebbe tornare a porsi l’Europa, autentico katéchon di fronte alla minaccia dell’uniformazione planetaria, che inevitabilmente assume un marchio anticristico.

L’Anticristo, infatti, viene presentato da San Paolo come ho ánomos, “l’iniquo”;

ma il greco anomía, che noi traduciamo correntemente con “iniquità”, è propriamente la negazione del nómos, per cui Schmitt riconosce nella anomía anticristica la radice di quella sinistra parodia dell’Impero che è il globalismo americanocentrico, forma attuale di quello che una volta veniva chiamato “imperialismo americano”, o meglio “statunitense”.

L’Impero

Il fatto che l’esegesi neotestamentaria sia stata per lo più incline a riconoscere l’Impero romano nell’enigmatica figura paolina del katéchon ci induce a rinnovare in relazione all’idea di Impero l’interrogativo dal quale siamo partiti. Insomma, dobbiamo vedere anche nel concetto geopolitico di Impero il prodotto di un pensiero teologico?

Un glossario geopolitico compilato in ambito accademico definisce l’Impero come uno “Stato dalle grandi dimensioni al cui interno convivono, più o meno liberamente e più o meno paritariamente, diverse nazioni e, conseguentemente, il cui principio costitutivo non sia nazionale. Normalmente si tende a parlare di impero quando questa forma di Stato si è formata [sic] attorno ad una nazione che ne ha il ruolo di guida”[22].

In maniera più adeguata, forse, l’Impero potrebbe essere definito come “un tipo di unità politica che associa delle etnie, dei popoli e delle nazioni diverse ma imparentate e riunite da un principio spirituale. Rispettoso delle identità, [l’Impero] è animato da una sovranità fondata sulla fedeltà più che sul controllo territoriale diretto”[23].

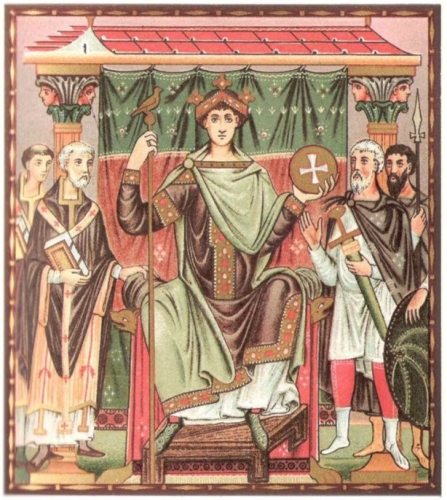

Infatti ogni manifestazione storica del modello imperiale si è configurata, al di là della sua dimensione geografica e della varietà etnica e confessionale della popolazione corrispondente, come un ordinamento unitario determinato da un principio superiore.

Se ci limitiamo a considerare le forme di Impero che nacquero nell’area del Mediterraneo e del Vicino Oriente, sembra di poter constatare che a creare il modello originario dell’ordinamento imperiale sia stata la civiltà dell’antico Iran, la quale probabilmente attinse tale concezione dal mondo assiro e babilonese.

Se entro i confini della Persia antica il fondamento di tale concezione è la dottrina dell’onnipotenza di Ahura-Mazda, il dio creatore del cielo e della terra che ha assegnato al “Re dei re” la signoria su popoli diversi, in Babilonia e in Egitto i sovrani achemenidi fanno riferimento alle forme religiose locali e in tal modo “assumono il carattere di re nazionali dei diversi paesi, mantenendo in ciascuno di quelli la tradizionale figura di monarca di diritto divino”[24].

Come sappiamo, il modello persiano ispira ad Alessandro un progetto di monarchia sovranazionale che, attraverso i regni ellenistici, si realizza nell’Impero romano, del quale sono noti i fondamenti concreti: il comune ordinamento legale (che convive con una molteplicità di fonti giuridiche), la diffusione della lingua latina (accanto al greco ed alle lingue locali), la difesa militare delle frontiere, l’istituzione di colonie destinate a diventare centri di irradiamento dell’influsso romano nelle province confinarie, una moneta imperiale comune (accanto alle monete provinciali e municipali), un’articolata rete stradale, i trasferimenti di popolazione.

La tradizione romana comporta un concetto teologico di Impero che troviamo enunciato nell’Eneide: Virgilio evidenzia il carattere metastorico dell’idea di Impero, presentandolo come l’archetipo di un ordinamento politico perfetto.

Nel libro I del poema è Giove stesso che traccia il destino di Roma, dall’arrivo di Enea nel Lazio fino all’instaurazione del principato augusteo. Con una promessa solenne il Padre degli uomini e degli dèi assegna ai discendenti di Enea una potenza illimitata: “His ego nec metas rerum nec tempora pono; – imperium sine fine dedi”[25].

“Imperium sine fine” è un impero non vincolato dai limiti spaziali e temporali di altre analoghe organizzazioni geopolitiche.

“Sine fine”, a mio parere, significa che la possibilità dell’Impero è perenne nella sua universalità e quindi trascende ogni contingenza storica.

Storicamente, ciò è confermato dal fatto che nel Medio Evo l’Impero Romano rinacque, per iniziativa germanica, assumendo la forma del Sacro Romano Impero.

La teologia romana dell’Impero trova il suo culmine nel libro VI dell’Eneide, al termine del lungo discorso con cui l’anima di Anchise indica ad Enea il destino delle anime che si assiepano sulle rive del fiume Lete.

Il lapidario comandamento di Anchise è formulato in questi tre versi celeberrimi: “Tu regere imperio populos, Romane, memento – (hae tibi erunt artes) paci[s]que imponere morem, – parcere subiectis et debellare superbos”[26]. “Tu ricorda, o Romano, di governare i popoli – (sarà questa la tua arte) e di imporre costumi di pace, – usar clemenza a chi si arrende, ma abbattere i tracotanti”.

“Imperium sine fine”: mezzo millennio dopo Cesare e dopo Augusto, viene deposto l’ultimo imperatore d’Occidente, ma l’Impero romano continua ad esistere per altri mille anni nella sua parte orientale.

Nonostante lo si chiami correntemente “bizantino”, fu un Impero romano, come sottolinea uno dei suoi massimi storici, Georg Ostrogorsky: “Struttura statale romana, cultura greca e religione cristiana sono le fonti principali dello sviluppo dell’impero bizantino. (…) L’impero, eterogeneo dal punto di vista etnico, fu tenuto unito dal concetto romano di stato e la sua posizione nel mondo fu determinata dall’idea romana di universalità. (…) Si forma tutta una complessa gerarchia di stati, al cui vertice è l’imperatore di Bisanzio, imperatore romano e capo dell’ecumene cristiana”[27].

“Impero Romano turco e musulmano”

In seguito alla conquista di Costantinopoli da parte degli Ottomani, sorgono due nuove e distinte forme imperiali, nelle quali è possibile scorgere l’impronta dell’Impero romano. Sono l’Impero ottomano e l’Impero russo.

Come scrive un altro grande storico, Nicolae Iorga, “Dopo più di mille anni il Sultano turco rifaceva l’opera di Costantino il Grande”[28], cosicché “il dominio ottomano non significava altro che una nuova Bisanzio, con un nuovo carattere religioso per la dinastia e l’esercito”[29]. Perciò nella visione di Iorga[30] l’Impero ottomano costituì – cito ancora una volta le sue parole – “l’ultima ipostasi di Roma, (…) la Roma musulmana dei Turchi”[31].

In modo analogo si esprime Arnold Toynbee: “l’Impero Romano greco e cristiano cade per risorgere nella forma di un Impero Romano turco e musulmano”[32].

In effetti, di fronte all’evento epocale della conquista ottomana di Costantinopoli e al conseguente insediarsi della nuova dinastia nella capitale dell’Impero Romano, i principi dell’Europa cristiana si resero conto di assistere ad un trapasso di autorità e di poteri che trasferiva alla Casa di Osman l’eredità dei Cesari. Lo stesso Papa di Roma, Pio II, proponeva a Mehmed II il Conquistatore di farsi riconoscere come “legittimo imperatore dei Greci e dell’Oriente mediante un pochino d’acqua (aquae pauxillum)”, mostrandosi desideroso di battezzarlo e di accoglierlo nella cerchia dei sovrani cristiani e ammettendo in tal modo, sia pure implicitamente, che il Sultano era già, quanto meno de facto, imperatore romano.

D’altronde, come scriveva testualmente Giorgio Trapezunzio (1395-1484) in una delle due orationes indirizzate al Sultano nel 1466, a Roma “nessuno dubitava ch’egli fosse di diritto imperatore dei Romani”.

Infatti, affermava il filosofo cretese, ripetendo un’argomentazione consueta in quegli anni, “imperatore è colui che a giusto titolo possiede la sede dell’Impero, e la sede dell’Impero Romano è Costantinopoli. Chi dunque possiede di diritto Costantinopoli è imperatore”. E proseguiva: “Ma non dagli uomini, bensì da Dio tu desumi, mediante la tua spada, il possesso del trono suddetto. Quindi tu sei legittimo imperatore dei Romani! Chi dunque continua ad essere imperatore dei Romani, è anche imperatore di tutto l’orbe terracqueo!” Nessuno, concludeva il Trapezunzio, avrebbe potuto meglio di Mehmed fondere in un solo impero, con l’aiuto di Dio, tutte le genti dell’Europa e dell’Oriente[33].

Va poi menzionato il riconoscimento ufficiale ed esplicito proveniente dalla Repubblica di Venezia: Mehmed II era Imperatore di Costantinopoli e quindi gli spettavano di diritto tutti i territori dell’Impero bizantino, tra cui anche le vecchie colonie greche della Puglia: Brindisi, Taranto e Otranto.

Quanto a Firenze, Lorenzo il Magnifico fece coniare una medaglia sulla quale, accanto all’immagine del Sultano Conquistatore, si leggeva: “Mahumet, Asie ac Trapesunzis Magneque Gretie Imperat[or]”. L’espressione Magna Gretia designa qui non l’Italia meridionale, bensì quella che, a paragone di Trebisonda (Trapesus), cioè della “piccola Grecia”, è la “grande Grecia”, vale a dire Bisanzio col suo vasto entroterra.

Altre due medaglie, che parlano anch’esse un linguaggio inequivocabile in ordine al riconoscimento del carattere romano rivestito dall’imperium ottomano, furono fatte coniare nel 1481 da Ferrante d’Aragona. Le rispettive iscrizioni qualificavano Mehmed II “Asie et Gretie imperator” e “Bizantii imperator”. Dunque: imperatore bizantino, imperatore della Grecia e dell’Asia.

Ma il primo ad essere consapevole di questa eredità era lo stesso Mehmed, che sul modesto abito di panno nero portava l’aquila bicefala dei basileis. Oltre ad Alessandro Magno, il modello ideale scelto da Mehmed era Giulio Cesare; “e dice che la sede di Costantino gli è concessa dal cielo e che questa sede sembra esser in verità Roma, non Costantinopoli (hanc vero Romam esse, non Constantinopolim videri), e ciò esser giusto e corrispondere bene, come se, presa la figlia con la forza, possa prendersi anche la madre…”[34].

Insomma, “persino la corte dei sultani, eredi della potenza bizantina (…), prese ad imitare nell’organizzazione e nello splendore quella che Costantino VII Porfirogenito ci ha così efficacemente rappresentato nel suo de coeremoniis. Lo stesso titolo sultaniale di “ombra di Dio sulla terra” riecheggiava la dottrina che era stata esposta nel 527 da Agapito, diacono di Santa Sofia, in occasione dell’incoronazione di Giustiniano. Degno di nota è in particolare il fatto che Solimano il Magnifico “pretese di assumere il titolo di ‘imperatore’ e di negarlo, secondo la politica di Bisanzio nei confronti dell’occidente, a Carlo V”[35].

D’altronde Solimano I (che in turco non è chiamato “il Magnifico”, bensì Qanuni, ossia “Legislatore”, dal greco kanón, che è il “Canone” di Giustiniano, il corpus juris civilis) era solito presentarsi come “Signore dei Signori (…) Signore della Grecia, della Persia e dell’Arabia (…) Signore del Mar Nero e d’ogni altro mare, nonché della città santa della Mecca, fulgente di tutta la luce di Allah, della città di Medina e della santa e casta città di Gerusalemme; Principe di tutta l’Ungheria e sovrano di molti altri regni e territori, sui quali esercito la mia autorità imperiale (…)”[36].

Già nel 1538, dopo il trionfo moldavo, il Magnifico si era proclamato, in una sua poesia, “Scià dell’Iran, imperatore dei Romani, sultano dell’Egitto”. Nei versi di un altro sultano, viene ripetuto il titolo di zar: “Sono zar di Zarigrado (= Istanbul) – e zar di Macedonia, – zar dei greci, dei serbi e dei moldavi, – e zar di Babilonia. – Sono zar di Podolia e di Galizia, – e della nobile Crimea, – zar d’Egitto e d’Arabia – e zar di Gerusalemme”[37].

La Terza Roma

Intanto Mosca si preparava a diventare, in una nuova metamorfosi dell’Impero, la “Terza Roma”. A coniare questa definizione fu un monaco ortodosso russo, lo starec Filofej, che tra il 1523 e il 1524, in un messaggio inviato al granduca di Moscovia Basilio III, enunciò l’idea di Mosca quale “terza Roma” nei termini seguenti.

“La Chiesa dell’antica Roma è caduta a causa dell’eterodossia dell’eresia apollinarista [che negava l’integrità dell’anima umana del Cristo]. La seconda Roma – la Chiesa di Costantinopoli – è stata fatta a pezzi dalle scuri dei figli di Agar e ora questa Terza Roma del tuo potente regno – la Chiesa santa cattolica e apostolica – illuminerà l’universo intero come fa il sole… Sappi e riconosci, pio Zar, che tutti i regni cristiani si sono compendiati nel tuo; che la prima e la seconda Roma sono cadute; e che ora si erge una terza Roma, alla quale non succederà mai una quarta: il tuo regno cristiano non cadrà in potere di nessun altro”.

Parlando di Roma e di Mosca, Filofej non intendeva indicare le due città come capitali politiche universali. Per lui “Roma” significava la prima capitale religiosa del cristianesimo, che, cadendo nell’eresia, aveva lasciato a Bisanzio, la seconda Roma, il compito di custodire la vera fede. Il crollo della prima Roma era stato un crollo spirituale; quello della seconda era stato anche un crollo politico.

Secondo gli Ortodossi, dunque, Bisanzio era stata annientata e l’Occidente cattolico era preda dell’eresia. Perciò la Russia, che aveva preservato l’indipendenza nazionale, era diventata l’unico baluardo della fede ortodossa.

Filofej non pensava alla Russia come ad una Terza Roma con connotazione politica, ma solo ad una Terza Roma religiosa. Tuttavia nella sua tesi c’era un’implicazione politica e geopolitica: l’idea di Mosca quale Terza Roma comportava l’idea della centralità della Russia.

Heartland

Arriviamo così ad un altro caso in cui un concetto religioso trasmette la sua forza ad un concetto geopolitico.

Alla centralità della Russia nel continente eurasiatico corrispondono infatti i caratteristici termini introdotti nel lessico geopolitico da Sir Halford John Mackinder (1861-1947): Heartland (lett. “territorio cuore”), pivot-state (“Stato perno”) e pivot area (“area perno”)[38].

Secondo Mackinder, che enuncia la sua tesi nel 1904, esiste una gigantesca fortezza naturale, inaccessibile alla potenza marittima: si tratta di quell’area, compresa fra l’Asia centrale e l’Oceano Artico, dalla quale si sono irradiate, fino al XVI secolo, le successive invasioni (di Unni, di Mongoli e Tartari, di Turchi) che hanno interessato la Cina, l’India, il Vicino Oriente e l’Europa. Il dominio di quest’area, che egli chiama inizialmente “area perno” (“pivot area”) e poi “territorio cuore” (“heartland”), garantirebbe il dominio della massa continentale eurasiatica e quindi del mondo. Nel 1919, quando ritiene che il pericolo per l’Inghilterra provenga dalla Germania, Mackinder sposta più ad ovest i confini occidentali dell’area-perno; li colloca più ad est nel 1943, quando giudica più pericolosa la Russia. In ogni caso, per impedire l’unità continentale ed assicurare alle potenze marittime il predominio sul resto del mondo, secondo Mackinder occorre interporre fra la Germania e la Russia, come un diaframma, un’Europa centro-orientale garantita dalla Società delle Nazioni.

Questi termini, che riprendono concetti d’origine orientale circolanti negli ambienti della Phabian Society frequentati dal geografo inglese, richiamano in maniera esplicita il simbolismo del cuore ed il simbolismo assiale e ripropongono in qualche modo quell’idea di “Centro del Mondo” che le culture tradizionali rappresentano attraverso una varietà di simboli, geografici e non geografici.

La storia delle religioni ci insegna che l’homo religiosus “aspira a vivere il più possibile vicino al Centro del Mondo e sa che il suo paese si trova effettivamente nel centro della superficie terrestre”[39]; questa convinzione non è scomparsa insieme con quella che Mircea Eliade chiama la visione “arcaica” del mondo, ma ha lasciato le sue tracce in contesti storico-culturali più recenti.

Fino all’epoca delle grandi scoperte geografiche, fa notare Carl Schmitt, gli uomini avevano “un’immagine mitica del cielo e della terra”, per cui “ogni popolo potente si considerava il centro della terra e guardava ai propri domini territoriali come alla casa della pace, al di fuori della quale regnavano guerra, barbarie e caos”[40].

In realtà, ciò era vero già molto prima delle grandi scoperte geografiche. Per esempio, secondo la geografia sacra dell’Avesta zoroastriano, la sede originaria degli Ariani, cioè degli Irani, Airyanem Vaejah, si trova al centro di Xvaniratha, che fra i sette cosiddetti “climi” (karshvar) della terra è quello centrale, circondato dagli altri sei. Lì, nel centro della zona centrale, dove nacque Zarathustra, alla fine dei tempi nascerà l’ultimo Saoshyant (l’ultimo Salvatore), che ridurrà all’impotenza Ahriman e porterà a compimento la resurrezione e l’esistenza ventura.

Troviamo una rappresentazione analoga anche in una fase successiva della civiltà persiana. Il Kitâb al-tafhîm di Mohammad al-Birûnî (che visse nei secc. IV e V dell’Egira, ossia tra il X e l’XI dell’era volgare) contiene uno schema geografico in cui l’Iran è rappresentato dal cerchio centrale; intorno a questo cerchio centrale sono raggruppati altri sei cerchi, che a loro volta rappresentano: 1) Turkestan, 2) Cina, 3) India, 4) Arabia e Abissinia, 5) Siria ed Egitto, 6) area bizantina e mondo slavo.

Attualmente l’idea della centralità iraniana si esprime nell’uso del termine heartland in riferimento all’Iran stesso: un uso, questo, che è riscontrabile nei discorsi di alcuni esponenti della classe religioso-politica della Repubblica Islamica. In un’intervista apparsa sulle pagine di “Eurasia”, un hojjatoleslam iraniano dichiara testualmente: “Il movimento religioso e strategico della Rivoluzione Islamica ha assegnato all’Iran una funzione geostrategica. (…) L’Iran si è trasformato nell’heartland geostrategico”[41].

È vero che sono diversi i paesi e le regioni correntemente definiti come “centrali” relativamente all’area geografica alla quale appartengono: l’Europa centrale o Europa di Mezzo (Mitteleuropa, Zwischeneuropa), l’Italia centrale, l’Asia centrale, l’America centrale ed anche la Repubblica Centroafricana.

Ma l’idea di una centralità rispetto alla totalità del mondo terrestre si trova nel nome tradizionalmente usato dagli abitanti della Cina per designare il loro Paese: Chong-kuo, letteralmente “Paese del Centro”.

Il simbolismo islamico dell’Occidente

Mentre la Cina è, ancora oggi, il “Paese del Centro”, l’Europa, in seguito alle due svolte storiche del 1945 e del 1989, è stata inglobata in quella grande area geopolitica che, essendo egemonizzata dagli Stati Uniti d’America, viene chiamata “Occidente”.

Non sarà perciò privo d’interesse vedere qual è il significato che il simbolismo tradizionale assegna a questo punto cardinale.

Nella tradizione indù la distribuzione tradizionale delle caste nello spazio cittadino assegna ai brahmana i quartieri settentrionali, mentre agli kshatriya spetta l’est ed ai vaishya il sud; “per gli shudra rimane soltanto l’ovest, considerato il lato dell’oscurità”[42].

Per quanto concerne l’Islam, il simbolismo geografico si sviluppa a partire dal versetto coranico in cui Allah è chiamato “Signore dei due Orienti e dei due Occidenti” (Rabbu ’l-mashriqayni wa rabbu ’l-maghribayni)[43].

Secondo l’esegesi della gnosi sciita, il versetto allude a quattro orizzonti metafisici, quattro realtà archetipiche divine (haqâ’iq muta‘assila ilâhîya); due di esse, l’Intelligenza universale e l’Anima universale, si trovano ad oriente della Realtà vera (mashriq al-haqîqat), mentre le altre due si trovano ad occidente, e sono la Natura universale e la Materia universale”[44].

Nella cosmologia di Avicenna, quale essa traspare dal Racconto di Hayy ibn Yaqzân di Ibn Tufayl[45], lo schema del mondo “divide la totalità dell’essere pensabile in un Occidente cosmico e in un Oriente cosmico”[46]. Ma questo Oriente cosmico non coincide con l’est delle nostre carte geografiche; esso è il polo celeste, il centro di ogni orientamento, e deve essere cercato nella direzione del nord cosmico, dove si trova la Terra di Luce.

In questo schema, l’Occidente “rappresenta il mondo materiale sensibile, ed è duplice: vi è il ‘clima’ [ossia la zona] della Materia terrestre sublunare, quello della nostra Terra materiale, soggetto alla generazione e alla dissoluzione; e vi è il ‘clima’ [la zona] della Materia celeste, quello delle Sfere costituite d’una sostanza eterica, diafana e incorruttibile, ma che tuttavia rientra ancora nella fisica”[47].

Il simbolismo dantesco dell’Occidente

Se la gnosi islamica vede nell’Occidente il simbolo di una Materia che non è solo terrestre, ma acquisisce nel mondo celeste una sua dimensione più “sottile”, il Poema sacro di Dante assegna a questo punto cardinale una valenza che attiene all’aspetto più tenebroso e mortale della materia.

Infatti nel canto XXVI dell’Inferno, mentre viene confermata la santità dei confini collocati da Ercole sul limite occidentale del Mediterraneo “acciò che l’uom più oltre non si metta”[48], l’Ulisse dantesco rievoca così il discorso con cui egli aveva esortato i propri compagni ad affrontare il “folle volo”: “O frati, dissi, che per cento milia – perigli siete giunti all’occidente (…)”[49].

Se ci sforziamo di intravedere qualcosa di quel senso allegorico che, per espressa dichiarazione di Dante, si trova celato dietro il senso letterale “delli versi strani”, possiamo supporre che l’Occidente evocato da Ulisse nella sua “orazion picciola” non si esaurisca nell’accezione spaziale e geografica del termine, ma simboleggi la prossimità a quel limite che l’uomo non deve violare.

Ricordiamo che la parola “Occidente” trae origine dal participio latino del verbo occĭdo, il quale, essendo composto di ob e di cado, significa “cadere”, “morire”. Sol occĭdens è dunque il “Sole che tramonta”, il “Sole che muore”, e designa il luogo in cui ha inizio il regno della tenebra e della morte. Lì termina il cosmo degli uomini e inizia quello che Dante chiama il “mondo sanza gente”.

Non è escluso che l’Occidente dantesco, data la polivalenza semantica del simbolismo, indichi anche una fase temporale, cosicché un senso ulteriore del discorso di Ulisse sarebbe questo: i suoi compagni, in quanto “vecchi e tardi”, sono giunti “a l’occidente” della vita, cioè in prossimità della morte.

E siccome essi rappresentano la nostra umanità, l’umanità europea, in base a questa possibile accezione del simbolo saremmo indotti ad intendere che l’Europa doveva arrivare – e vi sarebbe effettivamente arrivata proprio al tempo di Dante – in prossimità di quella fase della sua esistenza che, secondo René Guénon, “ha rappresentato in realtà la morte di molte cose”.

D’altronde l’Occidente, il luogo della tenebra, è anche un simbolo di quello che Martin Heidegger ha chiamato “l’oscuramento del mondo”. “Mondo” – spiega lo stesso Heidegger – “si deve sempre intendere in senso spirituale”, sicché “l’oscuramento del mondo implica un depotenziamento dello spirito”. E la situazione dell’Europa, prosegue Heidegger, “risulta tanto più fatale e senza rimedio in quanto il depotenziamento dello spirito proviene da lei stessa”.

Secondo Heidegger, l’oscuramento del mondo, “anche se è stato preparato in passato, si è definitivamente verificato a partire dalla condizione spirituale della prima metà del secolo XIX”[50], cioè col trionfo del razionalismo contemporaneo, del materialismo, dell’individualismo liberale. D’altra parte, questo oscuramento del mondo è proceduto di pari passo con quella che Serge Latouche ha chiamata “l’occidentalizzazione del mondo”[51].

L’inferno, nel fondo del quale è finito quell’Ulisse dantesco che lasciò l’Europa per inoltrarsi nella tenebra occidentale, è un Occidente perenne, perché la luce non vi splende mai. Dante può uscire da questa eterna tenebra occidentale e infernale solo perché è guidato da Virgilio, il poeta dell’Impero; il poeta di un Impero che, come è detto esplicitamente in Paradiso, VI, 4-6, è per la sua stessa origine legato allo spazio europeo e mediterraneo: “cento e cent’anni e più l’uccel di Dio – ne lo stremo d’Europa si ritenne, – vicino a’ monti de’ quai prima uscìo”[52].

È infatti il caso di ricordare che, secondo Dante, l’Aquila imperiale (“l’uccel di Dio”) spiccò il suo volo partendo da “lo stremo d’Europa”, cioè dall’odierna Anatolia, là dove sorgeva Troia, patria di Enea, antenato di Romolo.

Della riva orientale del Mediterraneo era originaria la stessa Europa, la fanciulla che fu amata da Zeus e diede il proprio nome al nostro subcontinente (a questa “penisoletta avanzata dell’Asia”, sein vorgeschobenes Halbinselchen Europa[53], per dirla con Nietzsche).

Ciò potrebbe indurci a riflettere sul fatto che per i Greci e per i Romani, e poi ancora per gli uomini del Medioevo, l’Europa si estendeva verso oriente molto più che non nell’età moderna e in quella contemporanea; ma questo sarebbe un altro discorso, che implicherebbe questioni molto attuali e dibattute, come ad esempio quella relativa allo statuto (culturale e geopolitico) della Turchia rispetto all’Europa.

NOTE

[1] Carlo Jean, Geopolitica, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 26.

[2] Stormakterna. Konturer kring samtidens storpolitik, första delen. Ried. Hugo Gebers förlag, Stockholm 1911, p. 95. Trad. fr., Les grandes puissances. Des contours de la grande politique contemporaine, première partie, p. 39.

[3] Carl Schmitt, Teologia politica, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna 1972, p. 61.

[4] Pierre-Joseph Proudhon, Les confessions d’un révolutionnaire, pour servir à l’histoire de la révolution de février, “La voix du peuple”, Paris, 1849, p. 61.

[5] René Guénon, Il regno della quantità e i segni dei tempi, Edizioni Studi Tradizionali, Torino 1969, p. 162. Una decina d’anni prima di pubblicare Il regno della quantità, Guénon aveva patrocinato la pubblicazione, su “Études traditionnelles”, di uno studio di Vasile Lovinescu sulla “Dacia iperborea”. L’Autore, che si firmava con lo pseudonimo di “Geticus”, dichiarava esplicitamente la propria intenzione di applicare i criteri della “geografia sacra, (…) fra tutte le scienze tradizionali la più dimenticata in Occidente” (Geticus, La Dacia iperborea, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 1984, p. 18.

[6] Cfr. Cristiano Grottanelli, Mircea Eliade, Carl Schmitt, René Guénon, 1942, “Revue de l’histoire des religions”, tome 219, n. 3, 2002, pp. 325-356. La crise du monde moderne è citata da Schmitt in Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, Stuttgart 1982, pp. 44-45.

[7] René Guénon, La crisi del mondo moderno, Edizioni dell’Ascia, Roma 1953, p. 66.

[8] René Guénon, Il regno della quantità e i segni dei tempi, cit., ibidem.

[9] Virgilio, Eneide, V, 84-96.

[10] W. Kubitschek, Limes, in Enciclopedia Italiana, 1934.

[11] Ovidio, Fasti, II, 659.

[12] Dionigi di Alicarnasso, II, 74. “Juventas Terminusque maximo gaudio patrum vestrorum moveri se non passi” (Livio, V, 54; cfr. I, 55, 3 s.). “nempe deorum – cuncta Jovi cessit turba, locumque dedit. – Terminus, ut veteres memorant, inventus in aede, – Restitit et magno cum Jove templa tenet” (Ovidio, Fasti, II, 667-670).

[13] Carl Schmitt, Il nomos della terra, Adelphi, Milano 1991, p. 54.

[14] Carl Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 59.

[15] Carl Schmitt, op. cit., p. 19.

[16] Corano, XVIII, 82-98.

[17] Carl Schmitt, Lettera a Álvaro d’Ors del 13 settembre 1951, cit. nell’Epilogo di Günther Maschke in: C. Schmitt, Stato, grande spazio, nomos, Adelphi, Milano 2015, p. 492, n. 1.

[18] “Ne quis vos seducat ullo modo; quoniam nisi venerit discessio primum, et revelatus fuerit homo peccati, filius perditionis, qui adversatur et extollitur supra omne, quod dicitur Deus aut quod colitur, ita ut in templo Dei sedeat ostendens se tamquam sit Deus” (Thess. II, 2, 3-4).

[19] “Non retinetis quod, cum adhuc essem apud vos, haec dicebam vobis? Et nunc quid detineat scitis, ut reveletur in suo tempore. Nam mysterium iam operatur iniquitatis; tantum ut qui tenet nunc teneat, donec de medio fiat. Et tunc revelabitur ille iniquus, quem Dominus Iesus interficiet spiritu oris sui” (Thess. II, 2, 5-8).

[20] Trad. it.: Carl Schmitt, Acceleratori involontari, in: Stato, grande spazio, nomos, cit., pp. 199-213.

[21] Carl Schmitt, Acceleratori involontari, in: Stato, grande spazio, nomos, cit., p. 209.

[22] Enrico Squarcina, Glossario di geografia politica e geopolitica, SEB, Milano 1997, p. 82.

[23] Louis Sorel, Ordine o disordine mondiale?, in L. Sorel – R. Steuckers – G. Maschke, Idee per una geopolitica europea, Milano 1998, p. 39.

[24] Pietro de Francisci, Arcana imperii, vol. I, Roma 1970, p. 168.

[25] Verg., Aen. I, 278-279.

[26] Verg., Aen. VI, 851-853.

[27] Georg Ostrogorsky, Storia dell’impero bizantino, Torino 1993, pp. 25-26.

[28] Nicolas Iorga, Byzance après Byzance, Paris 1992, p. 48.

[29] Nicolas Iorga, Formes byzantines et réalités balkaniques, Paris-Bucarest 1922, p. 189.

[30] La visione di Iorga coincide con quella di Arnold Toynbee: “The Greek Christian Roman Empire fell to rise again in the shape of a Turkish Muslim Roman Empire” (Arnold Toynbee, A Study of History, 2a ed., London – New York – Toronto 1948, vol. XII, p. 158).

[31] Nicolae Iorga, The Background of Romanian History, Cleveland, 17 febbr. 1930, cit. da Ioan Buga, Calea Regelui, Bucureşti 1998, p. 138.

[32] Arnold Toynbee, A Study of History, vol. XII, 2a ed., London – New York – Toronto 1948, p. 158.

[33] A. Mercati, Le due lettere di Giorgio da Trebisonda a Maometto II, “Orientalia Christiana Periodica”, IX, 1943, pp. 65-99.

[34] Nicola Sagundino, in: AA. VV., La caduta di Costantinopoli, Milano 1976, II, pp. 132-133.

[35] Pietro de Francisci, Arcana Imperii, Roma 1970, III, t. II, p. 239.

[36] Fairfax Downey, Solimano il Magnifico, Milano 1974, p. 307.

[37] Gianroberto Scarcia, Storia della letteratura turca, Milano 1971, p. 68.

[38] Halford John Mackinder, The geographical pivot of history, “The Geographical Journal”, vol. XXIII, n. 4, Aprile 1904, pp. 423-444. È prevista la pubblicazione della traduzione italiana di questo fondamentale testo della geopolitica sul n. 50 di “Eurasia”.

[39] Mircea Eliade, Il sacro e il profano, Boringhieri, Torino 1967, p. 42.

[40] Carl Schmitt, Stato, grande spazio, nomos, Adelphi, Milano 2015, p. 294.

[41] Intervista all’hojjatolislam Abolfazl Emami Meybodi, a cura di C. Mutti, “Eurasia”, 1/2018, genn.-marzo 2018.

[42] R. Guénon, Simboli della Scienza sacra, Adelphi, Milano 1994,p. 96.

[43] Corano, LV, 17.

[44] H. Corbin, L’immagine del Tempio, cit., pp. 89-90.

[45] Ibn Tufayl, Epistola di Hayy ibn Yaqzân, Rusconi, Milano 1982.

[46] H. Corbin, Corpo spirituale e terra celeste, cit., p. 94.

[47] Ibn Tufayl, Epistola di Hayy ibn Yaqzân, Rusconi, Milano 1982.

[48] Inf. XXVI, 109.

[49] Inf. XXVI, 112-113.

[50] Martin Heidegger, Introduzione alla metafisica, Mursia, Milano 1972, p. 55.

[51] Serge Latouche, L’occidentalisation du monde, La Découverte, Paris 1989.

[52] Par. VI, 4-6.

[53] Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, III, 52.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La maison d'édition Letras Inquietas vient de publier Imperium, Eurasia, Hispanidad y Tradición, une œuvre collective avec la participation de Carlos X. Blanco, Eduard Alcántara et Robert Steuckers. Les essais qui composent le livre recherchent dans la Tradition, dans l'Histoire et dans le présent, les éléments conceptuels nécessaires à une théorie de l'Empire qui rejette le modèle actuel, absorbant, prédateur et "impérialiste". À cette occasion, EL CORREO DE ESPAÑA s'entretient avec Eduard Alcántara, philosophe et expert de la pensée traditionaliste.

La maison d'édition Letras Inquietas vient de publier Imperium, Eurasia, Hispanidad y Tradición, une œuvre collective avec la participation de Carlos X. Blanco, Eduard Alcántara et Robert Steuckers. Les essais qui composent le livre recherchent dans la Tradition, dans l'Histoire et dans le présent, les éléments conceptuels nécessaires à une théorie de l'Empire qui rejette le modèle actuel, absorbant, prédateur et "impérialiste". À cette occasion, EL CORREO DE ESPAÑA s'entretient avec Eduard Alcántara, philosophe et expert de la pensée traditionaliste.

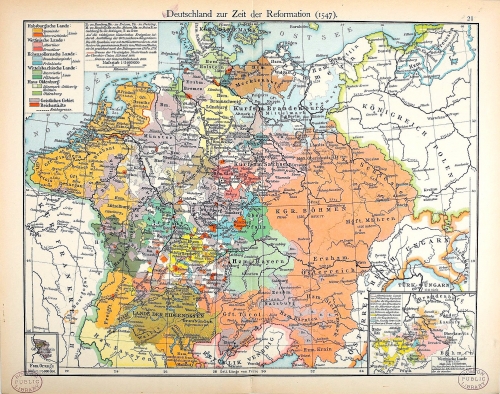

Die Kartenbilder der „Königin Europa“ aus dieser Zeit legen Zeugnis davon ab. Wie widerständig diese Ordnung war, können wir daran erkennen, dass sie sogar den für die Deutschen katastrophalen 30 Jährigen Krieg überlebte und erst von Napoleon, dem Nationalstaat und der Aufklärung zu Fall gebracht wurden. Soviel zur Geschichte des Reiches – doch inwiefern kann es ein Modell für die Zukunft sein? Wie der konservative Revolutionär Carl Schmitt in seiner Schrift zum „Nomos der Erde“ darlegte, haben die Europäer durch ihren Versuch im Rahmen des modernen Kolonialismus die ganze Welt europäisch zu machen ihr eigenes Wesen verloren. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist es auch als eigener politischer Pol verschwunden und zum Spielball fremder Mächte geworden. Schmitt argumentiert hier wie schon in seiner 1941 erschienen Schrift zur „Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte“ für die Schaffung eines europäischen Großraumes, der in seinem Wesen dem mittelalterlichen Reich gleichkommt.

Die Kartenbilder der „Königin Europa“ aus dieser Zeit legen Zeugnis davon ab. Wie widerständig diese Ordnung war, können wir daran erkennen, dass sie sogar den für die Deutschen katastrophalen 30 Jährigen Krieg überlebte und erst von Napoleon, dem Nationalstaat und der Aufklärung zu Fall gebracht wurden. Soviel zur Geschichte des Reiches – doch inwiefern kann es ein Modell für die Zukunft sein? Wie der konservative Revolutionär Carl Schmitt in seiner Schrift zum „Nomos der Erde“ darlegte, haben die Europäer durch ihren Versuch im Rahmen des modernen Kolonialismus die ganze Welt europäisch zu machen ihr eigenes Wesen verloren. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist es auch als eigener politischer Pol verschwunden und zum Spielball fremder Mächte geworden. Schmitt argumentiert hier wie schon in seiner 1941 erschienen Schrift zur „Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte“ für die Schaffung eines europäischen Großraumes, der in seinem Wesen dem mittelalterlichen Reich gleichkommt.

En su elaboración se han tocado, a nuestro parecer, todas las teclas que se debían de tocar: desde las bases socio-políticas en que deberá asentarse esa nueva Europa, que no soslaya cuál será su organización territorial-administrativa, pasando por la geoestrategia que deberá hacer propia, continuando por hasta cuál será la heráldica que deberá representarlo y acabando por tratar la que deberá ser su posición en el tema de la Trascendencia.

En su elaboración se han tocado, a nuestro parecer, todas las teclas que se debían de tocar: desde las bases socio-políticas en que deberá asentarse esa nueva Europa, que no soslaya cuál será su organización territorial-administrativa, pasando por la geoestrategia que deberá hacer propia, continuando por hasta cuál será la heráldica que deberá representarlo y acabando por tratar la que deberá ser su posición en el tema de la Trascendencia.

Dans tous ces pays, les historiens ne trouvèrent pas d’intérêt à l’empire lorsqu’ils entreprirent d’écrire leurs histoires nationales au XIXe siècle. Pour eux, comme les manifestants grecs, « empire » signifiait domination étrangère.

Dans tous ces pays, les historiens ne trouvèrent pas d’intérêt à l’empire lorsqu’ils entreprirent d’écrire leurs histoires nationales au XIXe siècle. Pour eux, comme les manifestants grecs, « empire » signifiait domination étrangère.

A ce titre, ce concept est à l’image de la culture politique et de la pratique du pouvoir des Empereurs Romains : souple, pragmatique, concrète. Il en va de même de la nature du pouvoir impérial, difficile à appréhender et à définir, puisque construit par empirisme (sa nature monarchique n’est cependant pas contestable). En plus de quatre siècles, le pouvoir impérial a su s’adapter aux situations les plus périlleuses (telle la « crise » du IIIe siècle). Rien de commun en effet entre le principat augustéen, système dans lequel l’empereur est le princeps, le prince, primus inter pares, c’est-à-dire premier entre ses pairs de l’aristocratie sénatoriale ; la tétrarchie de Dioclétien (284-305), partage du pouvoir entre quatre empereurs hiérarchisés et l’empire chrétien de Constantin (306-337), dans lesquels l’empereur est le dominus, le maître.

A ce titre, ce concept est à l’image de la culture politique et de la pratique du pouvoir des Empereurs Romains : souple, pragmatique, concrète. Il en va de même de la nature du pouvoir impérial, difficile à appréhender et à définir, puisque construit par empirisme (sa nature monarchique n’est cependant pas contestable). En plus de quatre siècles, le pouvoir impérial a su s’adapter aux situations les plus périlleuses (telle la « crise » du IIIe siècle). Rien de commun en effet entre le principat augustéen, système dans lequel l’empereur est le princeps, le prince, primus inter pares, c’est-à-dire premier entre ses pairs de l’aristocratie sénatoriale ; la tétrarchie de Dioclétien (284-305), partage du pouvoir entre quatre empereurs hiérarchisés et l’empire chrétien de Constantin (306-337), dans lesquels l’empereur est le dominus, le maître. Ainsi, à l’éclatement politique de l’Europe au Moyen Âge et à l’époque Moderne a correspondu un éclatement du pouvoir souverain, de l’imperium. L’idée d’un pouvoir souverain fédérateur n’en n’a pas pour autant été altérée. Il en va de même de l’idée d’une Europe unie, portée par l’Eglise, porteuse première de l’héritage romain. Le regain d’intérêt que connait la notion d’imperium n’est donc pas le fruit d’une passion romantique pour l’antiquité européenne, mais la preuve qu’en rupture avec la conception moderne positiviste de l’histoire, nous regardons les formes d’organisations politiques passées comme autant d’héritages vivants et qu’il nous appartient de nous les réapproprier (les derniers empires héritiers indirects de la vision impériale issue de Rome ont respectivement disparu en 1917 –Empire Russe- et 1918 –Empire Austro-Hongrois et Empire Allemand-). Si ce court panorama historique ne peut prétendre rendre compte de la complexité du phénomène, de sa profondeur, et des nuances nombreuses que comporte l’histoire de l’idée d’imperium ou même de l’idée d’Empire, nous espérons avant tout avoir pu clarifier son origine et son sens afin d’en tirer pour la réflexion le meilleur usage possible. L’imperium est une forme du pouvoir politique souple et forte à la fois, capable de redonner du sens à l’idée de souveraineté, et d’articuler autorité politique continentale et impériale de l’Eurasisme avec les aspirations à la conservation des autonomies et des identités nationales portées par le Nationalisme ou même le Monarchisme. A l’heure où le démocratisme, les droits de l’homme, et le libéralisme entrent dans leur phase de déclin, il nous revient d’opposer une alternative cohérente et fédératrice et à opposer l’imperium au mondialisme.

Ainsi, à l’éclatement politique de l’Europe au Moyen Âge et à l’époque Moderne a correspondu un éclatement du pouvoir souverain, de l’imperium. L’idée d’un pouvoir souverain fédérateur n’en n’a pas pour autant été altérée. Il en va de même de l’idée d’une Europe unie, portée par l’Eglise, porteuse première de l’héritage romain. Le regain d’intérêt que connait la notion d’imperium n’est donc pas le fruit d’une passion romantique pour l’antiquité européenne, mais la preuve qu’en rupture avec la conception moderne positiviste de l’histoire, nous regardons les formes d’organisations politiques passées comme autant d’héritages vivants et qu’il nous appartient de nous les réapproprier (les derniers empires héritiers indirects de la vision impériale issue de Rome ont respectivement disparu en 1917 –Empire Russe- et 1918 –Empire Austro-Hongrois et Empire Allemand-). Si ce court panorama historique ne peut prétendre rendre compte de la complexité du phénomène, de sa profondeur, et des nuances nombreuses que comporte l’histoire de l’idée d’imperium ou même de l’idée d’Empire, nous espérons avant tout avoir pu clarifier son origine et son sens afin d’en tirer pour la réflexion le meilleur usage possible. L’imperium est une forme du pouvoir politique souple et forte à la fois, capable de redonner du sens à l’idée de souveraineté, et d’articuler autorité politique continentale et impériale de l’Eurasisme avec les aspirations à la conservation des autonomies et des identités nationales portées par le Nationalisme ou même le Monarchisme. A l’heure où le démocratisme, les droits de l’homme, et le libéralisme entrent dans leur phase de déclin, il nous revient d’opposer une alternative cohérente et fédératrice et à opposer l’imperium au mondialisme.