dimanche, 26 juillet 2009

Une nouvelle politique étrangère pour la Lituanie?

Une nouvelle politique étrangère pour la Lituanie?

VILNIUS – La nouvelle présidente de la République de Lituanie, Dalia Grybauskaité, a annoncé qu’elle lutterait contre la corruption et donnerait une coloration nouvelle à la politique étrangère de son pays. “Lorsque je voyage en Lituanie, je rencontre beaucoup de gens qui sont fort déçus des tribunaux”, a dit cette dame âgée de 53 ans qui fut naguère Commissaire européenne en prononçant son discours inaugural au début juillet 2009. “J’ai perçu beaucoup d’animosité contre la pratique de deux poids deux mesures, avec un type de justice pour les gens simples et un autre, différent, pour les figures influentes”. Elle déclare ensuite vouloir vérifier scrupuleusement l’intégrité des juges avant de les nommer. L’économie, a-t-elle ajouté, mérite également davantage de transparence. “Vivons sans monopoles oligarchiques et sans transactions opaques!”, a réclamé cet ancien professeur de la haute école du PCUS à Vilnius. A l’avant-plan de sa politique, elle entend rétablir les meilleures relations avec les pays voisins de la Lituanie: la Pologne, la Russie et la Biélorussie. Il va falloir adopter une politique étrangère “bien balancée” et protéger les intérêts directs de la Lituanie, ce qui aura pour corollaire de mettre au second plan “la direction imaginaire au sein de l’espace euro-atlantique”. Son prédécesseur Valdas Adamkus, aujourd’hui âgé de 82 ans, qui avait vécu à partir de 1944 en Allemagne et de 1949 à 1997 aux Etats-Unis avait adopté, pour sa part, une orientation nettement anti-russe en politique étrangère.

(article issu de “Junge Freiheit”, Berlin, n°30/2009; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mer baltique, pays baltes, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Chêne de la Vehme

Le Chêne

de la Vehme

par Ulrich STEINMET

Entre les villes de Borken et de Dorsten, dans le vieux Land saxon de Hama, se trouve le village d'Erle, près de Raesfeld en Westphalie. Il y pousse un chêne très ancien, qui mesure 14 mètres à la circonférence; ses branches s'élèvent à 15 mètres du sol.

Au printemps, malgré son très grand âge, ses feuilles réapparaissent, toutes vertes. Le vieil arbre doit être soutenu par des poutres qui le maintiennent debout et stable. Ce chêne a été planté sur le site d'un Assenkamp, «un camp des Ases». Les Ases sont la plus vieille famille des dieux germaniques; elle a combattu, avant de pacifier le monde, la famille des Vanes, divinités symbolisant la fertilité du sol.

Retenons que le Chêne de la Sainte-Vehme, avant sa christianisation toute superficielle, était consacré à Wotan, le père des dieux qui errait, monté sur son cheval Sleipnir, souvent gravé sur les pierres runiques pourvu de huit jambes; Wotan est également accompagné de deux loups, Freki et Geri, et de deux corbeaux, Hugin et Munin, qui lui transmettent la sagesse et lui rapportent tout ce qui se passe dans le monde des hommes. Les Indo-Européens ont toujours parfaitement perçu le caractère sacré des arbres; le Freistuhl, littéralement «siège de l'homme libre», en fait siège où s'assied le chef qui donne les directives pour administrer le peuple et dit la justice, est toujours situé au pied d'un grand et vieil arbre. Le Chêne de la Sainte-Vehme, lui aussi, est le site d'une ancienne Gerichtstätte (lieu de justice), où les libres communautés paysannes saxonnes venaient discuter et appliquer leurs lois.

Par un calcul approximatif, nous devinons que cet arbre, qui nous reste aujourd'hui, devait déjà avoir été énorme au temps de Charlemagne. De nos jours, on estime qu'il doit environ avoir deux mille ans. C'est le seul arbre d'Allemagne qui reste debout et qui date d'avant le Christ. Le prédicateur chrétien Boniface n'a sans doute jamais réussi à trouvé le Chêne de la Vehme: sinon, il l'aurait abattu lors de la christianisation comme ont été abattus tous les arbres sacrés propres aux cultes païens. Après la soumission et la sanglante évangélisation des Saxons, Charlemagne n'a pas supprimé le Freistuhl d'Erle mais l'a transformé en Tribunal de la Feme ou Vehme, c'est-à-dire en un des tribunaux institué par le monarque carolingien pour maintenir en état de soumission les Saxons et combattre les païens et les hérétiques, au moyen de procédures secrètes, dont la légalité était des plus discutables. De nombreux nobles francs se sont installés, sur ordre de l'empereur, dans la région, dans le but d'empêcher toute restauration de la religion et du droit des ancêtres. C'est la raison pour laquelle le Chêne d'Erle a été nommé Feme-Eiche, Chêne de la Sainte-Vehme. Mais dans les proverbes de la région, on l'appelle le Ravenseiche, le Chêne des Corbeaux.

Durant le Moyen Age, on a assisté à une revitalisation tacite du vieux droit germanique: les Westphaliens, Frisons et Saxons ont remis à l'honneur la libre juridiction, propre de leur souche. Leur tribunaux étaient composés de Fri-greven (des «comtes libres»), choisis parmi les paysans libres, puis nommés par l'empereur. Ce personnel des tribunaux a fini par fusionner avec la magistrature officielle. Ceux qui n'étaient pas Fri-greven devaient se rendre à cheval au palais de l'empereur pour recevoir confirmation de leur nomination en tant que juges. Le libre banc (= tribunal) d'Erle pouvait, lui, nommer d'office un Greve et sept conseillers, de façon à ce que le tribunal puisse siéger au complet.

Pendant les XVième et XVième siècles, le pouvoir des nobles (de souche franque ou gallo-romaine) et du clergé est devenu tellement puissant que les Freistühle furent interdites. Mais pour parvenir à les interdire, nobles allochtones et clergé ont dû livrer aux libres autochtones une longue lutte sanglante; au XIXième siècle encore, les libres paysans de la région s'opposèrent, par des émeutes et du tumulte, aux lois imposées par l'archevêque de Münster.

Témoin de l'esprit d'indépendance de la race saxonne, l'énorme plaque de pierre qui constituait le Freistuhl proprement dit, a été déposée sur le pont de Dorsten et est devenu un monument vénéré par la population. En 1945, des soudards britanniques l'ont fait basculé dans la rivière, au fond de laquelle elle se trouve toujours, en dépit de son importance historique et culturelle. L'arbre, lui, a résisté à tout. En 1928, il a fallu l'étayer de poutres de bois. Son tronc s'est scindé en quatre et a été renforcé par un anneau de fer. Plus tard, le chirurgien du bois, Dr. Michael Mauer, a renforcé ses racines et sa couronne. Ainsi le Chêne de la Feme/Vehme peut espérer résister encore aux défis du temps et témoigner de sa noble histoire.

Ulrich STEINMET.

(d'après Gedenkstätten deutscher Geschichte, Orion Heimreiter Verlag; trd. franç. d'après un extrait de cet ouvrage paru dans la revue milanaise Orion).

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : traditions, arbre, paganisme, chênes, tradition germanique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 25 juillet 2009

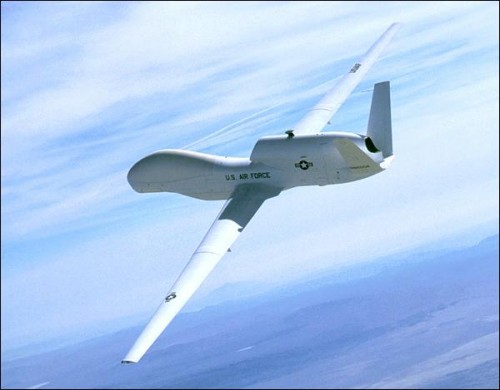

Les drônes géorgiens survolent l'Abkhazie

Les drônes géorgiens survolent l’Abkhazie

La république indépendante d’Abkhazie, qui était auparavant une région autonome de la Géorgie, ne trouve pas la paix: des drônes envoyés par le gouvernement de Tbilissi recommencent à survoler continuellement le territoire, a annoncé le 8 juillet dernier un communiqué du ministère abkhaze des affaires étrangères. D’après ce ministère, quatre de ces appareils télécommandés sont entrés dans l’espace aérien abkhaze. Si la Serbie avait envoyé des drônes au-dessus du Kosovo, tous aurait crié au scandale et décrété que Belgrade violait la souveraineté d’un Etat légitime. Deux poids, deux mesures.

(article paru dans “Rinascita”, Rome, 09 juillet 2009).

00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géorgie, caucase, abkhazie, otan, géopolitique, mer noire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

A propos de Merlin

A propos de Merlin

par Julia O'Laughlin

Merlin était un magicien druidique, un «homme sauvage des forêts», ayant des dons pour la prophétie et le chamanisme. D'autres noms lui ont été donnés: Lailoken, Myrrdin et Ambrosius. Ce dernier nom l'associe à l'«ambrosia», donnée par la Reine-Fée aux bardes et aux magiciens qu'elles avaient choisis comme les meilleurs.

Merlin a été engendré par la fille d'un roi, demeurée vierge, et qui reçut une nuit la visite d'un beau jeune homme mystérieux dans sa cellule de nonne. Les scribes chrétiens prétendent que ce jeune homme était en fait un incube et que, de ce fait, Merlin a été conçu délibérément pour devenir l'Antéchrist.

La lutte des dragons

Pendant la construction du temple du Roi Vortigern dans la plaine de Salisbury, la structure architecturale ne cessait de s'effondrer. Les astrologues du Roi prétendirent qu'il fallait un sacrifice, en l'occurrence le sang d'un enfant qui n'avait pas de père. Les regards se tournèrent vers Merlin. Heureusement pour lui, ses qualités de visionnaire le sauvèrent. Il vit en songe un dragon rouge et un dragon blanc en lutte dans un étang, en dessous des fondations du temple. Il put ainsi correctement prophétiser que Vortigern, le dragon rouge gallois, serait vaincu par Uther Pendragon, le dragon blanc britannique. Merlin utilisa ensuite sa magie pour construire le temple de Stonehenge en une seule nuit, faisant venir des pierres de Tipperary en Irlande par la force des chants qu'il entonna.

La Table Ronde

Merlin était également un forgeron et un artisan. C'est lui qui forgea l'armure magique du Roi Arthur, ainsi qu'une coupe miraculeuse que l'on a identifiée au Saint Graal. C'est lui aussi qui fit la Table Ronde, symbole de la Terre, avec l'image de la Grande Déesse au centre et son calendrier païen lunaire. Le premier nombre de Chevaliers qui s'assemblèrent autour de la table Ronde était de 28, ce qui correspond au mois lunaire.

Le culte de la Grande Déesse

Merlin a appris ses qualités de magicien auprès de la Grande Déesse qui nous apparaît sous de multiples avatars: la Fée Morgane, Viviane (= «celle qui vit») et la Dame du Lac. A la fin de sa vie, il retourna à la grotte sacrée pour y rester immobile, pris dans un sommeil enchanté, jusqu'à son prochain retour. Nos ancêtres croyaient que nous retournions, le jour de notre mort, dans la matrice de la Déesse Mère, symbolisée par une grotte.

Merlin est étroitement lié au culte de la Grande Déesse. L'abondance de la littérature «merlinique», jugée critique à l'égard de l'Eglise et de ses enseignements, fit que le Concile de Trente plaça le Livre des Prédictions de Merlin à l'index des livres interdits. Cet index est resté en vigueur jusqu'en 1966, lorsque le Pape Paul VI le supprima.

Julia O'Laughlin.

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : traditionalisme, mythologie, mythologie celtique, monde celtique, celtitude, celtisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 24 juillet 2009

Le Canada impose le visa aux Tchèques à cause de la minorité tzigane

Le Canada impose le visa aux Tchèques à cause de la minorité tzigane

OTTAWA / PRAGUE : Le gouvernement canadien a récemment, en ce mois de juillet 2009, réintroduit l’obligation d’un visa d’entrée pour les ressortissants tchèques, alors qu’il l’avait supprimée en 2007. La raison qui explique cette mesure drastique: le flux ininterrompu de Tziganes de citoyenneté tchèque qui arrivent au Canada comme touristes et puis demandent l’asile politique. De janvier à avril, les autorités canadiennes ont signalé 1077 cas de “Roms” tchèques qui réclament l’asile politique afin d’obtenir ce qui pend à la clef: des allocations sociales substantielles. Pendant l’année 2008, ces mêmes autorités n’avaient signalé que 861 cas. Le Canada avait déjà connu une vague d’immigration tzigane en 1996/1997, ce qui l’avait amené à imposer le visa. Le ministre tchèque des affaires étrangères Jan Kohout a manifesté son mécontentement: “On n’agit pas de la sorte avec un pays dont on partage l’adhésion à l’OTAN et dont les soldats se battent côte à côte en Afghanistan”. En tant que membre de l’UE, Prague ne peut pas prendre l’initiative d’imposer le visa aux citoyens canadiens; seul Bruxelles est autorisé à le faire.

(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°30/2009).

00:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : république tchèque, europe centrale, racisme, tziganes, roms, canada |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le culte du Vent chez les Indo-Européens

Le culte du VENT chez les Indo-Européens

par le Prof. Albert CARNOY

Il y a quelques ressemblances entre les dieux du vent et ceux du feu. Tous deux sont changeants, insaisissables, tous deux sont inspirateurs et bons artisans. De même qu'on lisait l'avenir dans le foyer, on le devinait dans la chanson des vents. De même que les flammes de l'âtre sont des âmes, le vent emporte les âmes à travers l'espace. Un méchant vent les amène, une aimable brise les éloigne (l). Il est l'ami du feu qu'il attire et dans lequel les âmes également se réfugient. Si la flamme est destructrice et bienfaisante à la fois, il en est de même du vent qui apporte la vie ou la mort, la maladie ou la prospérité. Le feu est la vie qui circule dans les arbres, les plantes, les hommes. Le vent, d'après une conception fort étendue, fertilise les champs et répand partout la fécondité.

D'autre part, le vent est le compagnon de l'orage et des eaux. Il vient d'une caverne, celle des eaux. Les dieux des vents ou de l'orage sont les compagnons de celui des eaux. La tempête se complique d'éclairs et de lueurs diverses. Le vent est donc «fauve», comme on dit dans l'Inde. Il a ses flèches comme l'orage. Son chant est une musique. Il «inspire» les hommes, notamment dans les assemblées, mais il est capricieux et comme l'esprit, il souffle où il lui plaît.

Tels sont les caractères que l'on rencontre chez les dieux du vent et chez les divinités, soit issues des génies du vent, soit contaminées avec eux.

Dans l'Inde, il est Vâyu ou Vâta (mots tirés de la même racine que le néerl. waaien, «venter»), l'inséparable compagnon d'Indra et de Parjanya. Il allume des lueurs fauves. Il est, lui-même, fauve et traverse à toute vitesse le ciel sur des coursiers fauves «rapides comme la pensée» et munis de «cent yeux». Il accorde la gloire, les enfants et la richesse. Il se porte capricieusement où il lui plaît. Son souffle est celui des dieux.

Rudra et les Maruts

A côté de lui il y a les Maruts et il y a Rudra. Les premiers sont pour l'Inde ce que les nains et les géants de l'orage et des vents sont pour les Grecs et les Germains. Ce sont des êtres collectifs, plutôt effrayants que rassurants, formant une sorte de cortège aux dieux de l'orage. Ils apparaissent dans l'éclair, se font entendre dans le tonnerre. Le mugissement des vents est leur chant. Ils sont «les chantres du ciel». Ce sont eux qui entonnent un hymne triomphal quand le dragon est touché. Ils sont «fauves». Ils roulent sur des chars comme Vâyu. Ils font pleuvoir, et comme tels, ainsi que les Centaures, ils peuvent être bienfaisants et généreux mais ils sont capricieux et envoient leurs flèches où il leur plaît. Ils sont les fils de la «vache», c'est-à-dire, de la nuée.

Rudra réunit en lui la plupart des traits des Maruts. On l'appelle le «rouge» ou le «bruyant». Comme les Maruts et comme les orages, il s'attarde dans les montagnes. On insiste particulièrement sur sa qualité d'archer. Ses flèches sont rapides et terribles. Il fait ce qu'il veut, envoie la mort et la maladie ou sauve et guérit ceux qu'il protège. Il est le maître du bétail animal ou humain. Malheur à ceux sur qui il envoie ses chiens hurleurs avec lesquels il rallie sa troupe. On le rencontre dans les carrefours et dans les lieux déserts. Par euphémisme et pour l'engager à se montrer sous un aspect favorable, on lui donne déjà dans le Veda le surnom de çiva «propice», sous lequel il deviendra dans l'Inde brahmanique un dieu très important.

Il est impossible de ne pas être frappé par l'existence de nombreux traits communs entre Rudra et le dieu grec Apollon, sous sa forme la plus ancienne (2). Certes, ce dernier est beaucoup plus anthropomorphisé et il réunit dans sa personne des attributs d'origines diverses, de sorte que l'on a pu voir en lui un dieu solaire (ce qu'il fut postérieurement), un dieu du feu (3), un génie du bétail, etc. Il est vraisemblable, du reste, que des influences non grecques ont contribué à la formation de ce dieu si important de l'antiquité. Quoiqu'il en soit, dans l'appréciation de son caractère, on ne devrait jamais perdre de vue son association étroite avec Artemis. De même que celle-ci reçoit l'épithète de hekâte sous laquelle elle est parfois honorée comme une déesse spéciale, très puissante, lui, Apollon est hekatos, hekaergos, hekatêbolos. On a longtemps, à tort, traduit ces expressions par «qui agit au loin, qui atteint au loin». Leur sens étymologique «qui frappe à volonté, agit comme il lui plaît» est encore clairement conservé dans l'hymne à Hekatê, enchâssé dans la Théogonie d'Hésiode. Le poète nous dit qu'Hekatê inspire dans l'assemblée «qui elle veut», qu'elle donne gloire et victoire à «qui elle veut», qu'elle assure bonne chasse à «qui elle veut», qu'elle intervient dans les courses de chevaux comme elle le veut», qu'elle fait prospérer les troupeaux, si elle le veut» (4). Artemis et Hekatê, comme Apollon, protègent du trépas ou envoient la mort et la maladie de leurs flèches. Ils accordent leur pardon ou le refusent. Tous trois sont invoqués pour la fécondité des troupeaux et des familles. Artemis et Hekatê mènent des troupeaux d'âmes à travers les carrefours, les forêts et les montagnes. Elles apparaissent soudainement et causent des terreurs dans les lieux solitaires. Elles parcourent les solitudes la torche à la main. Elles aiment le clair de lune et ont fini par être traitées comme des divinités lunaires, tandis qu'Apollon devint un dieu solaire. Les trois aspects d'Hekatê, généralement interprétés comme se rapportant aux phases de la lune, sont peut-être plus anciens. On peut les comparer aux trois naissances de Rudra, ce dieu qui a tant de points communs avec ces déesses et avec Apollon.

La caractéristique de ces divinités est donc d'agir «capricieusement», comme il leur plaît, où il leur plaît. C'est là, évidemment, un trait indo-européen. Il convient particulièrement bien aux divinités des vents, surtout si l'on tient compte de ce que ces dernières donnent l'inspiration et apportent la maladie ou la prospérité.

Les Muses, déesses du vent

Apollon a, comme Rudra et Vâyu, un cortège de chantres. Ce sont les Mousai (Muses), filles de «Zeus, le dieu du tonnerre, qui se réjouit de la douce voix de ces déesses, quand elle se répand du haut de l'Olympe» (5). Les Muses, dont le nom signifie «tourbillon, tourmente», apparaissent dans ces vers comme des déesses du vent. L'agitation de l'esprit au moment de l'inspiration ou de la divination, est comparée à celle du vent. Apollon, comme les dieux du vent, est, par excellence, en Grèce, le dieu de la divination. Son nom est fermement attaché à l'oracle de Delphes. Quant à ce nom même, il a beaucoup intrigué les étymologistes. L'explication la plus probable est celle qui le rattache à apella, «assemblée, troupe». Apollon est donc comme Teutates, Ty, etc., le dieu des assemblées. Il est celui qui inspire ceux qui délibèrent, celui qui emporte la décision. Le mot doit, sans doute, aussi se comprendre —et c'est apparemment la signification la plus ancienne— en ce sens que Apollon est non seulement le conducteur des Muses, mais aussi celui des âmes, comme Artemis et la plupart des dieux du vent. Si Apollon apparaît quelquefois comme «loup», c'est à ce même titre, et là encore il y a une ressemblance avec Rudra et ses chiens hurleurs (6). Si Apollon est également «dauphin», c'est peut-être par contamination avec les dieux du feu (voyez ci-dessus); mais c'est peut-être aussi en tant que dieu du vent favorable qui mène les marins au port, car le dauphin était connu des anciens comme annonçant le beau temps. C'est, sans doute, aussi pour cela que toutes les fêtes d'Apollon se célèbrent en été et qu'il reçoit le surnom de Phoibos, «clair».

Hermês

Un dieu jeune qui n'a pas mal de traits communs avec Apollon, c'est Hermês. Les mythologues ont longtemps soutenu qu'il était un dieu du vent. La plupart d'entre eux tendent plutôt aujourd'hui à le considérer comme un dieu local d'Arcadie, génie des troupeaux, esprit de la fécondité ou peut-être démon des bornes ou des tas de pierres. Il serait d'autant plus vain d'entrer dans une discussion à ce sujet que le caractère d'Hermês, tel que nous le connaissons, comme celui d'Apollon, est d'origine complexe. Bien des dieux locaux, souvent d'origine préhellénique, ont évidemment été absorbés par ces deux divinités au fur et à mesure que leur popularité s'affirmait. Ce qui est certain en tout cas, c'est que beaucoup d'attributs caractéristiques des dieux du vent se rencontrent chez Hermês. Il est le dieu rapide par excellence. Il parcourt sans cesse les routes, sur lesquelles il exerce son pouvoir souverain, ce pourquoi il est le guide des voyageurs et le protecteur du commerce. Il est, par excellence, le conducteur d'âmes (psychopompos), et celui qui rassemble les troupeaux sur lesquels il exerce une garde spéciale. C'est lui, comme Apollon, qui donne le succès dans la palestre. Certains mythes démontrent son origine atmosphérique. Il a capturé, le jour de sa naissance, cinquante bœufs blancs aux cornes d'or et les a cachés dans une caverne. Il est argeïphontês, «plein d'éclat». Il a dérobé à Apollon ses flèches. Il est inventeur de la flûte, ce qui nous rappelle que tous les dieux du vent sont chanteurs et musiciens. S'il est en même temps dieu terrestre et souterrain, cela s'explique par des contaminations.

Mercurius romain, Esus gaulois

Les Romains ont identifié Hermês avec Mercurius, un simple «dieu occasionnel», protecteur des marchés. Ils ont ensuite appliqué ce nom à des dieux celtiques et germaniques très importants, offrant certaines ressemblances avec Hermês, en même temps que de notables différences. Le Mercure gaulois s'appelle Esus, «seigneur». Il était un des membres de la fameuse triade mentionnée par Lucain et, au témoignage de plusieurs auteurs, son culte était le plus important en Gaule. Ses épithètes nous font deviner qu'il était un dieu généreux (Vellaunos, «le très bon», Adsmerios, «le distributeur») et fécondant (Magniacos «qui fait prospérer»). Il régnait sur les chemins (Cimiacinos) (7)? César affirme qu'il était le protecteur du commerce et l'inventeur des arts.

Wodan

Le Mercure germanique est Wodan, dont le nom traduit celui du dieu romain dans angl., Wednesday; néerl., Woensdag; fr., Mercredi; lat., Mercuri diem. Ce nom est parent du lat., vates, « «divin inspiré», et de l'all., Wut, «fureur». L'inspiration, la divination sont en lui, comme chez les dieux du vent et chez les Muses, un aspect de l'impétuosité de son souffle. Wodan est un grand voyageur (Mercurius viator indefessus) et un conducteur d'âmes. Son cortège circule bruyamment dans le ciel pendant les nuits de tempête. Les éclairs nocturnes sont ses regards. Il est accompagné de deux loups et d'un cortège de corbeaux (les âmes). Comme Hermês, Wodan a un grand chapeau, que l'on interprète généralement comme représentant les nuages entourant les sommets avant un ouragan. Comme le dieu grec, il a aussi un bâton à la main. Il circule dans les airs sur un grand cheval blanc (ou noir), enveloppé dans un manteau noir. Comme Esus, il donne un vent favorable aux marins et protège le commerce. Wodan donne la richesse à ses adorateurs. D'autre part, il est le dieu de l'inspiration, de la poésie, de l'intelligence, celui qui connaît tous les secrets. Il accorde la fertilité aux champs, en raison de la croyance populaire allemande que «beau vent donne belle moisson». Aux îles Feroë, on pense que Wodan, de son souffle, peut faire croître la moisson en une nuit (8). Comme les autres dieux du vent, il donne la victoire «à qui il lui plaît».

Wodan a remplacé graduellement en Germanie Ty, le dieu suprême, dans beaucoup de ses attributs. Il joue dans la lutte contre les géants le rôle de Zeus dans la Théogonie.

Prof. Albert CARNOY.

(ex: Les Indo-Européens. Préhistoire des langues, des mœurs et des croyances de l'Europe, Vromant, Bruxelles, 1921, pp. 208-214).

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditionalisme, mythologie, indo-européens |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 23 juillet 2009

Beijing G8: diversifier le système financier international!

Beijing, G8: diversifier le système financier international!

La diversification du système financier international est bien à l’ordre du jour du sommet qui se déroulera prochainement en Italie, car la Chine le souhaite. C’est ce qu’a déclaré le 2 juillet dernier le ministre chinois des affaires étrangères, He Yafei. On ne peut exclure que lors du G8 le président chinois Ju Jintao proposera la création d’une monnaie de réserve supranationale. En mars, le gouverneur de la Banque Populaire de Chine, Zhou Xiaochuan, avait déclaré que “le système financier international avait besoin d’une monnaie de réserve supranationale, garante de la stabilité sur le long terme”. Ce gouverneur avait déjà auparavant soutenu les mesures analogues que proposait Moscou au Fonds Monétaire International.

(article paru dans “Rinascita”, Rome, 3 juillet 2009).

00:08 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : g8, finances, économie, chine, système financier |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La fête des Mères

La fête des Mères

par Otto Rudolf BRAUN

Déjà les Romains fêtaient la Fêtes des Matronalia: le 1 mars, les hommes offraient des cadeaux à leurs femmes et celles-ci en offraient à leurs servantes.

La Fête des Mères moderne a été lancée par une Américaine, Anna Jarvis, une militante fanatique pour les droits des femmes. Originaire de Philadelphie, Anna Jarvis avait perdu sa mère en 1905. Or elle aimait sa mère passionnément, au-delà de toute raison. Le jour du premier anniversaire du décès de sa mère, alors qu'elle se recueillait en son souvenir avec sa sœur Elsinor, elle eut l'idée d'introduire dans les coutumes américaines une journée en l'honneur de toutes les mères du monde.

Passionnée, car telle était sa nature, Anna Jarvis se mit aussitôt au travail. Avec une partie de son héritage, elle créa une agence de publicité à Philadelphie, parcourut toute l'Amérique pour promouvoir son idée d'une Fête des Mères. Quand elle constata que Philadelphie était trop éloignée de la capitale des Etats-Unis et qu'elle ne pouvait pas agir sans discontinuer sur le Congrès, elle créa une deuxième agence à Washington. Mais les députés et sénateurs se gaussaient de la «suffragette fanatique», comme on appelait alors toutes les femmes qui s'engageaient dans la cause féministe.

Mais, au bout du compte, l'obstination d'Anna Jarvis, paya; après huit années d'efforts et de propagande, le Congrès décida de faire du deuxième dimanche de mai la Fête des Mères. Le 8 mai 1914, le Président Woodrow Wilson signa le décret qui instituait cette coutume.

Mais l'esprit marchand s'empara de l'idée d'Anna Jarvis, ce qu'elle n'avait évidemment pas voulu. Le monde des affaires reconnut tout de suite la possibilité qu'offrait la Fête des Mères d'engranger de plantureux bénéfices. Cette Fête devenait très prosaïquement l'occasion de faire grimper les chiffres d'affaires. Les marchands tiraient profit de cette Fête qui aurait dû rester exclusivement celle du cœur, surtout du cœur innocent des enfants.

Anna Jarvis, toujours combative, commença un nouveau combat: contre la récupération par les marchands de sa Fête. Elle déposa plainte sur plainte contre des magnats, contre des secteurs entiers de l'industrie, mais perdit tous ses procès. Et aussi toute sa fortune. Dans la plus extrême pauvreté, Anna Jarvis est morte dans un foyer des pauvres de Philadelphie.

Mais elle avait atteint son objectif principal: le monde entier adopta son idée. le Mexique fut le premier pays à imiter les Etats-Unis. Ensuite, ce furent la France, l'Angleterre, les pays scandinaves, la Chine, le Japon et l'Inde.

L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse ne s'alignèrent que plus tard sur la coutume, après les horreurs de la Grande Guerre et de ses suites. C'est en 1923 que la première Fête des Mères fut fêtée en Allemagne. Peu de temps après, Marianne Hainisch, épouse du Président de la première république fédérale autrichienne, et chef du mouvement des femmes en Autriche, introduisit la coutume dans son pays.

Aujourd'hui, la Fête des Mères profite surtout aux marchands. Ceux qui n'honore leur mère qu'une fois par an, peuvent se donner bonne conscience. Le monde du commerce a tenté d'introduire une Fêtes des Pères, pour accroître encore ses bénéfices. Mais la coutume n'a pas atteint la même popularité. Sans doute parce que la Fête des Mères correspond aux fêtes païennes traditionnelles de la fécondité, généralement tenues en mai.

(cf. Otto Rudolf Braun, Kleine Geschichte unserer Feiertage und Jahresfeste, Verlag Hohe Warte, D-8121 Pähl, 1979).

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : tradition, maternité, traditionalisme, fêtes, mères, fête des mères |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 22 juillet 2009

La fête de Mai

La fête de Mai

par Otto Rudolf BRAUN

La fête de Mai n'est pas une fête de l'Eglise. Mais le peuple la fête néanmoins depuis la nuit des temps. La coutume d'ériger un «arbre de Mai» s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

On ne sait pas très bien quelle est l'étymologie du terme «mai». Certains philologues croient que le mot dérive de celui de la déesse Maja. Le chercheur allemand, Dr. Herman Gauß, croit que cette déesse Maja est un avatar de Freya. Chez les Romains, le mois de mai était consacré à Vénus, même si l'on estimait que les mariages célébrés en mai n'étaient jamais des mariages heureux.

Tout comme la coutume d'ériger l'arbre de Noël, celle de dresser l'arbre de Mai remonte au plus lointain passé germanique. La communauté dressait l'arbre de Mai à la fin de la période froide de l'année. Ce qui fait que le moment de la fête de l'arbre de Mai varie d'une région à l'autre. Dans bon nombre de régions, on ne dresse l'arbre de Mai que vers la Pentecôte ou même seulement au jour du solstice.

Le plus ancien témoignage que nous possédons sur l'arbre de Mai date de 1225 et a pour site la région d'Aix-la-Chapelle. Cesarius d'Heisterbach raconte, dans son Dialogus Miraculorum, qu'un certain prêtre Jean (Johannes), agité par un zèle dévot, avait jeté à terre l'arbre chargé de couronnes de fleurs que le peuple avait érigé et autour duquel il dansait dans la joie. Mais la population s'est défendue contre le prêtre fanatique et a obtenu gain de cause. Le Bailli Wilhelm ordonna de dresser un arbre plus haut encore, en guise de réparation.

Un incident semblable s'est également déroulé au Danemark, mais plus tard. A Udby dans l'île de Fünen occidentale, au 16ième siècle, un prêtre abattit un arbre de Mai. Il fut condamné à payer une très forte amende.

La colère de ce prêtre est pourtant bien compréhensible. De son point de vue évidemment. Car cette coutume du Mai est fondamentalement païenne et elle s'est maintenue en dépit de toutes les violences dont a fait preuve le christianisme dans l'espace linguistique germano-scandinave. Le Mai est resté, envers et contre tout, malgré les bûchers où l'on a amené les sorcières et malgré les persécutions. Comme bien d'autres coutumes indéracinables, le Mai a été récupéré par les Chrétiens et introduit dans son calendrier des fêtes.

Outre la coutume de dresser l'arbre au mois de Mai pour célébrer le retour de la saison chaude, on érigeait également des arbres pour honorer des mariés ou un bourgmestre ou parfois même un curé.

Dans beaucoup de régions, on suspend à l'arbre de Mai une couronne de saucissons ou de friandises. Les jeunes gens sont alors appelés à grimper le long du mât, préalablement enduit de graisse afin de rendre l'épreuve plus difficile, pour aller chercher l'un ou l'autre de ces bons morceaux sous les applaudissements de l'assistance. Le fruit de leur butin est offert aux jeunes filles de leur cœur.

La mauvaise farce de voler l'arbre de Mai d'une communauté est de date récente. Elle n'a rien à voir avec la tradition ancestrale.

Depuis 1889, le 1 mai est devenu le «Jour du Travail». Lors du Congrès de l'Internationale socialiste à Paris en 1889, les délégués ont décidé d'organiser des manifestations chaque année à cette date pour réclamer la journée des huit heures. Ces rassemblements ont eu lieu pour la première fois le 1 mai 1890 et se sont répétés depuis sans interruption. Sous l'impulsion des socialistes, le 1 mai est devenu un jour férié.

Très récemment, l'Eglise catholique a fait du 1 mai la fête de «Saint Joseph artisan». On voit que l'Eglise n'a pas cessé de faire correspondre ses fêtes à celles des hommes de chair et de sang, du moins quand il s'avérait impossible de les supprimer ou de les refouler.

(Otto Rudolf Braun, Kleine Geschichte unserer Feiertage und Jahresfeste, Verlag Hohe Warte, D-8121 Pähl, 1979).

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mai, fêtes, terroirs, traditions, folklore, printemps, rites de fécondité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

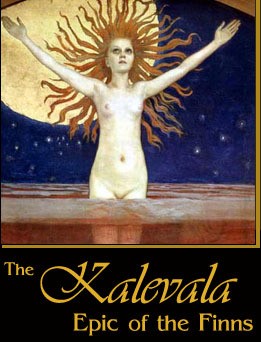

lundi, 20 juillet 2009

L'épopée du Kalevala

L'épopée du Kalevala

par Frithjof HALLMAN

En 1985, en Finlande, dans tout le pays, on a fêté, sous diverses formes, le 150ième anniversaire de l'épopée nationale finnoise, le Kalevala. Outre la publication d'une nouvelle édition illustrée de l'épopée héroïque, due au célèbre peintre de la mer Björn Landström, on a organisé à Helsinki une exposition des peintures du plus connu des illustrateurs du Kalevala, Gallén-Kallela; ensuite, on a créé un opéra sur le thème du Kalevala, mis en musique par Einojuhani Rautavaara. Ce drame musical, appuyé par des chœurs, a été joué en première à Joensuu. En parallèle à cette initiative musicale, on a rejoué les magnifiques symphonies poétiques de Jean Sibelius, inspirées des thématiques du Kalevala: les suites Lemminkäinen et Karelia, le Cygne de Tuonela, Le Barde et la Fille de Pohjola.

En Allemagne, pour cet anniversaire, on a fait paraître une nouvelle édition de cette épopée classique en trochées à cinq pieds de 22.795 vers. De même, est parue une édition illustrée en prose d'Inge Ott (Kalevala - Die Taten von Väinämöinen, Ilmarinen und Lemminkäinen, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1981, 288 S.) pour ceux qui, grâce à cette version simplifiée, pourraient avoir plus facilement accès à cette œuvre magistrale. On a traduit le Kalevala dans plus de cent langues différentes, preuve de la puissance suggestive de cette épopée héroïque finnoise. Elle a véritablement conquis le monde.

C'est grâce à un médecin de campagne suédois de Finlande, Elias Lönnrat, que le Kalevala a vu le jour en 1835. Au départ d'innombrables chants et chansons populaires, de rébus à connotation mythologique et de proverbes puisant leurs racines dans l'immémorial, Lönnrot a pu forger une œuvre nouvelle et originale, qui, avec ses 22.795 strophes est l'équivalent, pour le peuple finnois, de la Chanson des Nibelungen pour les Allemands, de l'Edda pour les Islandais et de la Saga de Frithjof pour les Suédois. Un philologue allemand, F.A. Wolf, spécialiste de Homère, avait affirmé et souligné, au début du siècle passé, que les deux grandes épopées des Grecs, l'Illiade et l'Odyssée, n'étaient pas l'œuvre d'un seul poète mais récapitulaient en un seul ouvrage les mythes et légendes de tout un peuple. Cette idée a été retenue par le Finnois Carl Axel Gottlund, qui s'est demandé si l'on ne pouvait pas, éventuellement, forger quelque chose de semblable à l'Illiade et l'Odyssée à partir des mythes, légendes et sagas de son propre peuple.

Zachris Topelius, qui avait exploré les vastes régions de la Carélie du Nord ainsi que quelques provinces septentrionales du pays, et deux femmes énergiques, Arhippa Pertunen et Larin Paraske, rassemblèrent à trois le plus grand recueil de chants et chansons populaires, de textes épars issus du peuple et non pas des lettrés. De son côté, Lönnrot, qui, en tant que médecin, allait de ferme en ferme dans l'espace carélien, rassemblait, lui aussi, une impressionnante collection de vers, qui deviendra, en 1835, la première version, encore brève et en 12.078 strophes et 32 chants, du Kalevala. En 1849, paraît la version définitive, avec 22.795 strophes et 50 chants.

Dans cette énorme épopée, beaucoup d'éléments rappellent les sagas et légendes de l'Europe entière mais sous des formes différentes, ce qui en fait une mine fabuleuse pour les chercheurs. Elle rappelle aussi les Nibelungen, tandis que d'autres éléments, notamment ceux qui évoquent le voyage du héros Väinämöinen dans une nef de bronze, font penser à des mythes bien plus anciens encore. On a dit que peu d'autres ouvrages finlandais ont autant contribué que le Kalevala à renforcer la conscience nationale de ce peuple, peu nombreux mais défendant toujours son existence farouchement et héroïquement. Les peintures de Gallén-Kallela, présentant des motifs issus du Kalevala, et la musique de Sibelius ont, pour leur part, renforcé l'intérêt des Finnois en ce siècle pour cette épopée, ancrée profondément dans l'âme du peuple, des paysans, des chasseurs et des pêcheurs. Je vais maintenant esquisser les lignes essentielles de l'épopée, pour donner au lecteur la clef qui l'aidera à déchiffrer son sens.

L'action réelle,

immémoriale, cesse avec

l'arrivée du christianisme

Dans le Kalevala, nous voyons d'abord apparaître trois héros masculins et deux héroïnes féminines: le sage Väinämöinen, le forgeron Ilmarinen et Lemminkäinen, semblable à Ulysse, toujours en quête d'aventures et de voyages; les figures féminines: Louhi (la «haute femme de Pohja»), qui symbolise l'extrême-nord, et ses filles, toutes belles, qui sont l'objet des convoitises des trois héros concurrents. Sampo, sorte de moulin magique et mythique, dont les caractéristiques mythologiques sont comparables à celles du trésor des Nibelungen, est au centre de l'intrigue. Celui qui s'empare de Sampo, trouve le bonheur. Mais Sampo coule à pic, comme l'or de Nibelungen, dans des eaux profondes. C'est alors qu'apparaît un motif chrétien: la naissance d'un garçon, né d'une vierge, Marjatta, et qui devient le Roi de Carélie; ce récit indique le passage d'une ère païenne à l'ère chrétienne.

L'émergence de cette épopée remonte vraisemblablement aux temps immémoriaux; elle constitue un mythe cosmogonique. Väinämöinen est aussi vieux que le soleil. A la fin de l'épopée, nous le voyons, lui, le sage visionnaire, partir vers l'infini sur l'océan dans une nef de bronze. Du forgeron Ilmarinen, on dit qu'il a forgé la voûte céleste, et de la mère de Lemminkäinen, le troisième héros du Kalevala, on dit qu'elle est la créatrice du monde. Elle a un jour eu la force de ramener à la vie, de faire ressusciter, son fils mort et tombé dans le fleuve des morts Tuonela, après avoir été dépecé en huit morceaux.

Cosmogonique aussi est le récit de la création de Väinämöinen par une «mère de l'eau». Sous sa sage direction, la création est parachevée, dans le sens où les hommes se mettent à cultiver la terre. Dans le défi lancé au Sage par un jeune homme, Joukahainen, nous retrouvons un motif eddique: le jeune homme propose un concours à Väinämöinen pour savoir lequel est le plus sage. A la recherche d'une épouse, Väinämöinen rencontre une belle jeune fille, mais qui est courtisée par le forgeron Ilmarinen et par Lemminkäinen, qui ne compte plus ses succès féminins. La mère de la jeune fille, Louhi —qui, dans l'épopée est décrite comme une vieille femme avaricieuse, laide et méchante— impose aux trois héros une rude épreuve et les oblige à exécuter divers travaux pour elle, comme dans le mythe grec d'Heraklès; le plus rude de ces travaux consiste en la fabrication de Sampo, qui donnera une profusion de richesses à son possesseur.

C'est évidemment le forgeron Ilmarinen qui réussit à accomplir le meilleur travail. Il est le vainqueur mais est assassiné et aboutit dans le règne des morts Tuonela. Le duel entre les frères Untamo et Kalervo se termine par la mort de toute la famille Kalervo, tandis que la veuve de Kalervo donne le jour à un fils, Kullervo, une figure en apparence dotée de forces surhumaines et divines, qui, en dépit de ses dons, échoue dans tous les travaux qui lui ont été confiés par son maître Untamo. Il est vendu comme esclave au forgeron Ilmarinen. Kullervo, poursuivi par la malchance, tue par inadvertance l'épouse d'Ilmarinen, fille de Pohjola et doit prendre la fuite. Après qu'il ait retrouvé le chemin qui mène à la maison de ses parents, il se suicide, parce qu'il apprend qu'un jour, sans le savoir, il a couché avec sa sœur.

Samo doit offrir bonheur et richesse au Grand Nord, si bien que les trois héros sublimes (Ilmarinen, Lemminkäinen et Väinämöinen) décident de s'en emparer, tandis que Louhi poursuit leur nef, qui, au cours d'un combat, coule en mer. A la fin de l'épopée, nous voyons Väinämöinen qui libère la lune et le soleil, caché par Louhi dans une montagne, tandis que le fils de Marjatta prend le pouvoir en Carélie. Le crépuscule des dieux vieux-finnois et des héros du Kalevala correspond donc à la victoire du christianisme, dont les prêtres, plus tard, feront tout ce qui est en leur pouvoir, pour étouffer la poésie populaire, qui ne cesse de vouloir percer la chape chrétienne et véhicule les vieux mythes cosmogoniques finnois. Politique appliquée ailleurs dans le Nord, où les autorités chrétiennes ont également tenté d'éliminer la vieille tradition des labyrinthes circulaires de pierre, élément d'un culte solaire immémorial, et des fameuses Trojaburge (cf. Combat Païen, n°19). Mais cette tentative d'éradication n'a pas pleinement réussi, car nous trouvons encore des gravures de Trojaburge de type très ancien sur les parois intérieures des églises chrétiennes.

Pour quelques spécialistes des symboles nordiques, les Trojaburge ne sont pas simplement des symboles solaires, mais des «filets», à l'aide desquels les anciens Finnois tentaient de repêcher du fond de la mer Sampo le symbole vieux-païen du bonheur. On trouve encore 150 de ces labyrinthes de pierre sur le territoire finlandais, souvent le long de côtes isolées, que l'on appelle aussi «ronde des vierges» ou «haies des géants». Ces vestiges témoignent d'un culte solaire qui a été repris dans la grande épopée mythique finnoise qu'est le Kalevala, sous la figure de Väinämöinen.

Frithjof HALLMAN.

(texte paru dans Mensch und Maß, n°3/1986 (9 Feb. 1986); adresse: MuM, Ammerseestr. 2, D-8121 Pähl).

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paganisme, finlande, monde finnois, mythologie, paganisme, kalevala, scandinavie, finnois |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook