dimanche, 19 juillet 2009

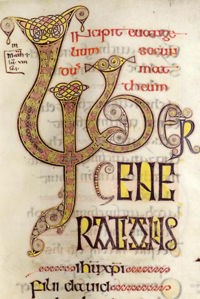

L'église monacale irlando-écossaise, concurrente nord-européenne de Rome

L'église monacale irlando-écossaise, concurrente nord-européenne de Rome

par Johanna BECK

Nos contemporains savent, généralement, que le christianisme nous est venu du sud, de Rome; et aussi que des moines-missionnaires sont venus d'Irlande à partir de la fin du 6ième siècle. On connait également le nom de quelques-uns de ces moines, comme Patrick, Colomban et Winfrith-Boniface; de même que le nom de quelques monastères, comme celui de Bangor, près de Belfast, d'Iona et de Lindisfarne sur les côtes occidentales et orientales de l'Ecosse. En revanche, on sait moins, aujourd'hui, que tout un réseau de petites communautés monastiques irlandaises s'était installé en Europe du Nord et aussi en Europe centrale; et on ne sait pas trop comment le christianisme est arrivé en Irlande ni qui l'y a apporté. Ce n'est que depuis quelques années que l'on a commencé des recherches sérieuses, précises et scientifiques pour attester les indices ou les suppositions des archéologues qui nous ont précédés.

On admet généralement que c'est Saint Patrick qui a apporté le christianisme en Irlande. Or, lors de son premier séjour dans la Verte Eirinn, en 412, il rencontre déjà des chrétiens. Dans le plus ancien manuscrit de sa Vita, on trouve cette phrase: «Je ne cherche pas à m'approprier le travail de mes prédécesseurs».

Pelagius contre Augustin

Vers 400, un jeune érudit irlandais, Pelagius, enseignait et prêchait à Rome. On sait qu'il s'est rendu à Carthage, sans doute pour y rencontrer Augustin, et puis, on perd sa trace. Dans sa théologie, il avait osé contredire le Père de l'Eglise, Augustin. Il enseignait que les hommes n'avaient pas tous été corrompus et perdus par la chute d'Adam, qui avait entraîné le péché originel. Pour Pelagius, le péché trouve plutôt son origine dans la volonté humaine, de même que le bien, la bonté. L'homme est donc libre et responsable de suivre ou l'exemple d'Adam ou celui du Christ. La cas de Pelagius prouve qu'en Irlande, on se préoccupait intensément de théologie chrétienne et qu'on y avait déjà fondé des écoles où l'on débattait de ces questions. Pelagius était certes un «marginal»; ses attaques contre l'Eglise de Rome ont provoqué la dite «dispute pélagienne» qui s'est poursuivie jusqu'en 529, d'abord avec virulence, ensuite sur un ton atténué. Rome en est sortie victorieuse.

Autre indice tendant à prouver que le christianisme avait acquis des formes fixes en Irlande dès la moitié du 4ième siècle: l'œuvre de Saint Ninian. Né vers 360 en Bretagne (= Angleterre actuelle), Saint Ninian passa quelque quinze années à Rome, où il fut sacré évêque. Après un séjour à Tours, sur les rives de la Loire, il retourna dans son pays et fonda le monastère Candida Casa sur la presqu'île britannique de Withorn, juste en face de Belfast en Irlande. Ce monastère se trouvait donc dans une région de l'actuelle Ecosse qui était celtique et picte et se trouvait bien au-delà de la frontière septentrionale du territoire britannique occupé par les Romains. Ninian était fidèle à l'Eglise de Rome. Son monastère, le premier de ce genre dans la région, exerça une profonde influence sur le pays, comme l'attestent les sources, et aussi sur l'Ouest, c'est-à-dire sur l'Irlande. Mais, réciproquement, la future Angleterre reçut d'Irlande bon nombre d'influences fécondes; la règle des monastères s'y imposa, alors qu'auparavant, elle était inconnue en Angleterre; de même, de nombreuses particularités liturgiques et de règles simples, ayant trait à la vie quotidienne. Le monastère Candida Casa devint ainsi une sorte de base irlandaise sur le territoire britannique. On y formait des prêtres et des clercs, qui essaimèrent pendant cent ans et fondèrent d'autres monastères.

Un monachisme d'origine égyptienne?

Le christianisme s'est répandu en Irlande par l'essaimage de communautés monastiques. Comme le pays est petit, ces communautés furent rapidement connues de tous et les moines n'eurent plus besoin de sillonner le pays pour missionner le peuple. Bientôt, chaque clan avait son monastère et les moines accomplissaient toutes les tâches dévolues aux hommes d'Eglise. C'est la raison pour laquelle on parle d'une église monacale irlandaise. Reste la question: comment ces moines sont-ils venus en Irlande?

Aux débuts du monachisme chrétien, nous trouvons le monachisme égyptien, né vers le milieu du 3ième siècle. Croyant que la fin du monde était proche, que le Jugement de Dieu était imminent, certains chrétiens avaient décidé de vivre une vie ascétique, de fuir le monde, moins par souci du salut personnel que par volonté de servir d'exemple pour la communauté toute entière et la représenter ainsi, pauvre et détachée des biens terrestres, devant Dieu. Ce monachisme présentait, dès ses débuts, deux tendences, le monachisme individuel, érémitique, et le monachisme communautaire, soumis à des règles très strictes de vie en commun. Le tout premier monastère, celui de Tabenisi, a été fondé en 320 sur une île du Nil. De là, sans cesse, des équipes de sept moines partaient pour fonder ailleurs une nouvelle communauté monastique. Cette conception du monachisme est arrivée en Occident à la fin du 4ième siècle; elle a aussitôt été combattue avec vigueur, ce qui l'a obligée à subir de multiples transformations.

Rôle primordial de l'Abbé

Curieusement, le monachisme irlandais présente des caractéristiques, perdues ailleurs en Occident, au cours de la transformation/altération des règles égyptiennes-orientales dans l'orbite romaine-occidentale. Seulement en Irlande, l'Abbé détient la plus haute dignité: les évêques consacrés lui sont subordonnés. Ensuite, dans l'art des enluminures, apanage des monastères irlandais, nous retrouvons des motifs issus du monachisme égyptien, des scènes de la vie de Saint Antoine, qui distribue ses biens et s'en va dans le désert pour mener une vie d'ermite, des éléments décoratifs typiquement coptes, comme les paupières des personnages peintes en noir ou des manières coptes de lire les textes bibliques. L'Evangile de Jean joue en Irlande un rôle important, comme en Orient, tandis qu'à l'Ouest, les Evangiles synoptiques sont mis à l'avant-plan. Quand on examine les légendes, on découvre le récit de sept moines égyptiens qui fondent un monastère, puis périssent martyrs, ce qui expliquent qu'on les ait représentés sur le socle d'une haute croix.

Tous ces éléments, ajoutés à d'autres encore, nous permettent d'avancer l'hypothèse d'une christianisation de l'Irlande et d'une constitution d'une église monacale irlandaise par des moines venus d'Orient, qui auraient contourné le continent. Ces moines seraient arrivés directement par mer, en empruntant des navires marchands, venus en Irlande pour y chercher de l'or, du cuivre ou de l'étain.

Le monachisme irlandais, une christianisation du druidisme?

Ce qui étonne, c'est que cette christianisation de l'Irlande n'a pas coûté de martyrs. Sans résistance, les Irlandais passaient au christianisme ou restaient païens. Les prêtres celtiques, c'est-à-dire les druides, les grands sages, se convertissaient, ce qui est en somme bien compréhensible, puisqu'ils auraient été une secte, venue, elle aussi, d'Orient. Les Druides connaissaient aussi la coutume de quitter leur communauté initiale à sept pour aller officier en un autre lieu sacré. En passant au christianisme monacal oriental, les Irlandais ne devaient pas abjurer leurs dieux et leurs déesses celtiques ni abandonner leurs coutumes: il leur suffisait de les intégrer. Divinités et coutumes celtiques ont été assimilées à des coutumes ou des saints chrétiens; dans leurs prophéties et leurs visions, les Druides les plus élevés dans la hiérarchie, comparent leurs lieux sacrés (bosquets, bois, sources, etc.) à ceux de la Terre Sainte, comme si la religiosité celtique avait précédé la religiosité chrétienne!

Cette tolérance a fait que pendant plusieurs siècles, les moines ont recopié, dans les monastères irlandais, les vieux mythes et les anciennes légendes celtiques. C'est ainsi que nous avons pu les conserver. Il est également intéressant de noter que la coiffure des druides —l'avant du crâne rasé et l'arrière de la chevelure longue et pendante— a été adoptée par les moines irlandais.

Saint Patrick, personnage moins important qu'on ne l'a cru?

L'église monacale irlandaise s'est développée très vite et Rome n'a pas pu s'y opposer. Raison pour laquelle, plus tard, elle a monté en épingle la personnalité de Saint Patrick et lui a attribué la christianisation de l'Irlande. De Saint Patrick, nous savons qu'il est né en 390 en Bretagne romaine et que, pendant ses jeunes années, il a été enlevé par des pirates et amené en Irlande. C'est à cette époque qu'il semble s'être tourné vers le christianisme. Il s'enfuit ensuite en Gaule, poursuit sans doute son voyage vers l'Italie, où il reçoit sa formation de prêtre. En 432, il débarque en Irlande, plus précisément en Ulster, dans le Nord-Est de l'île. Dans cette région, se trouve la colline de Tara, où l'ensemble des clans celtiques avait coutume de se rassembler. Patrick entame sa mission au nom de l'église de Rome, mais, apparemment, sans succès. Il n'aurait réussi qu'à se gagner les faveurs du Grand Roi d'Armagh, car dans le livre d'Armagh, nous trouvons sa Vita. Autrement, rien ne rappelle son souvenir. Il n'a pas réussi à fonder de monastère ni de communauté chrétienne. Et il n'a pas eu de successeur. Dans sa Vita, on raconte qu'il a étendu le christianisme «jusqu'à la limite au-delà de laquelle plus aucun homme ne vit». Selon toute vraisemblance, cela ne peut concerner que l'île d'Eirinn (Hibernia). Patrick meurt en 462.

Brendan en Amérique?

Dans un écrit du 8ième siècle, le Catalogus Sanctorum Hiberniae, dans lequel on trouve beaucoup de détails concernant l'église monacale irlandaise, on parle des monastères et de leurs fondateurs. L'Ile était recouverte de monastères, dont beaucoup étaient des écoles de haute spiritualité. En concordance avec la culture celtique-chrétienne, ce serait Sainte Brigit qui aurait fondé le célèbre monastère féminin de Kildare au 5ième siècle. A proximité, se trouvait un monastère masculin; elle les dirigeaient tous les deux en tant qu'Abbesse vers 500. Au même moment, Saint Brendan fonde Clonfert. Celui-ci nous a laissé le récit d'un long voyage sur l'océan, que l'on avait toujours pris pour de la pure fantaisie, jusqu'au moment où l'on s'est aperçu qu'il contenait des observations et des descriptions très précises en matières de navigation et de géographie. Cette précision atteste que des moines irlandais, sans doute à la recherche du pays des Bienheureux, ont sans doute atteint l'Amérique, en passant par l'Islande et le Groenland.

Puisque la christianisation de l'Irlande a été le fait de moines qui s'y sont fixés en communautés monastiques, les chrétiens qui habitaient les villages environnants appartenaient également au monastère. Dans les villes seulement, on devait célébrer des offices ailleurs que dans les monastères. Selon les vieilles règles coutumières et claniques des Celtes, l'Abbé ou l'Abbesse était propriétaire des terres et de la fortune du monastère. Or le territoire couvert par un monastère pouvait souvent avoir la taille d'une principauté. C'était les chefs de tribus qui confiaient leurs terres ou une partie de leurs terres aux moines. Raison pour laquelle ils réclamaient pour eux-mêmes la dignité d'Abbé, et la transmettaient de génération en génération. Les moines devaient obéissance à leur Abbé ou à leur Abbesse, comme les simples membres d'un clan à leur chef.

La configuration des monatères variait selon son importance ou selon la région où il se trouvait. Au centre du complexe architectural, il y avait toujours le bâtiment où l'on célébrait les offices religieux. Autour de celui-ci se regroupaient sans ordre précis les cellules monacales et les habitations. Parfois, toute la petite agglomération est entourée d'une palissade ou d'un mur de protection. Généralement, il y a également une tour, pourvue de cloches. Les bâtiments sont en bois ou en torchis (branchages recouverts de terre séchée). Le cimetière est hors les murs et toujours entouré d'une palissade ou d'un mur. Le chemin qui y mène est entouré de croix de bois ou de pierre.

On entre au monastère entre l'âge de quinze et dix-sept ans. On y passe d'abord trois années de probation. Les moines prennent en charge l'éducation et l'enseignement. L'idéal ascétique des moines égyptiens ne s'est pas imposé d'emblée. Le célibat, par exemple, ne s'est imposé qu'après de longues disputes vers la fin du 7ième siècle. A partir de cette époque, les contraventions aux règles monacales sont punies de lourdes peines; dans les locaux du monastère, les moines doivent garder le silence absolu.

Le pain est la nourriture principale. L'eau, la seule boisson tolérée. Ce n'est qu'après de longues décennies de querelles que des règles nouvelles acceptent la bière et, plus rarement, le vin. Pendant les périodes de jeûne, la nourriture est encore plus chiche. Mais, en contrepartie, les moines, y compris leur Abbé, doivent être autonomes et produire eux-mêmes leur nourriture. Les moines doivent donc travailler la terre et élever du bétail, filer et tisser, confectionner leurs vêtements, fabriquer des meubles et des outils. On ne sait pas grand'chose des règles du culte à cette époque, sauf que le jeudi saint, les moines se lavaient mutuellement les pieds et qu'au jour de Pâques, on pratiquait le vieux rite de bouter le feu au «bûcher pascal». Enfin, comme chaque tribu ou clan avait son propre monastère, chaque monastère avait ses propres coutumes et ses propres fêtes religieuses.

Textes antiques et légendes celtiques

Le travail intellectuel qui s'effectuait dans les monastères irlandais, consistait à approfondir les éléments de la foi chrétienne mais aussi et surtout à transmettre le savoir de l'antiquité classique, sur base des manuscrits disponibles, ainsi qu'à transcirre l'héritage oral des Celtes. Dans les enluminures, qui sont parmi les plus belles du monde, nous retrouvons des symboles de la vieille Irlande celtique et de l'Orient. Dans les arts plastiques, ces symboles sont également très présents (Croix; grandes croix irlandaises ou celtiques). Le latin est langue d'église, de science et d'écriture; la langue quotidienne celtique, elle, n'a jamais été éradiquée.

Columcille et Iona

L'expansion vers l'Est de l'église monacale celtique-irlandaise a commencé à partir d'Iona en Ecosse. Ce monastère avait été fondé par Columcille, que l'on appelle aussi Colomban l'Ancien. Columcille descendait d'une famille illustre; il est né en 521 et, dès l'âge de quinze ans, reçoit une formation dans plusieurs monastères. Les chroniques le décrivent comme un homme de haute stature, de grande intelligence, animé par un fougueux enthousiasme pour sa foi, comme un excellent poète et un bon copiste de textes anciens. Vers l'âge de trente ans, il quitte son monastère avec sept compagnons pour fonder de nouveaux monastères en Irlande. Là-bas, il eut une idée audacieuse qu'il mit aussitôt en pratique: en 563, il traverse la mer en direction de l'île de Hy (hy = île), située en face de la grande île de Mull sur la côte occidentale de l'Ecosse. Pour Columcille, Hy était la porte vers la Bretagne ex-romaine et le Continent, tout en étant suffisamment isolée pour pouvoir y servir Dieu dans la paix et la sérénité. Dans d'autres chroniques, on apprend qu'il aurait été mêlé à un bain de sang, perpétré par un roi irlandais, et que c'est la raison principale de sa fuite.

Imitation de Saint Antoine

Pour comprendre cette attitude, il faut savoir que l'une des caractéristiques essentielles du monachisme irlandais est de suivre l'exemple de Saint Antoine, qui consiste à partir dans le désert, s'éloigner de sa patrie, de tout ce que l'on aime et de tout ce qui est familier, pour expier ses péchés et pour ne plus se consacrer qu'à Dieu; mais aussi, dans la foulée, à convaincre d'autres personnes d'imiter cet exemple et de mener une vie de sainteté. Dans ce sens, les moines doués étaient sollicités par deux appels contradictoires: partir vers un pays lointain mais demeurer à l'abri du monde, sur une île par exemple, et d'y fonder un monastère tout en militant pour la conversion des autres. Derrière cette pratique religieuse, nous retrouvons l'antique coutume d'exclure les malfaiteurs ou ceux qui ont, par leurs actes ou par leurs omissions, jeté le discrédit sur la communauté ou entaché son honneur; les «bannis» sont ainsi envoyés vers des contrées inhabitées. Columcille, bien sûr, n'était pas un malfaiteur, car son départ n'a pas été secret et s'est fait avec l'appui de sa communauté. Mais il se sentait coupable. A l'île qu'il s'est choisie, il donne le nom d'Iona, mot hébreu signifiant la colombe. Son nom «Columcille» signifie en langue celtique «colombe de l'Eglise»; ce n'est pas son nom d'origine, mais celui qu'il a acquis et légué à la postérité.

Columcille et ses moines ont rendu l'île fertile et habitable; ils y ont construit une église en bois; puis des bâteaux avec l'aide d'habitants du pays. Les moines assurent par la suite l'éducation des enfants et prodiguent des soins aux malades. L'île, désormais habitable, attire des colons. La vie du monastère s'épanouit. Mot d'ordre: le travail est prière et la prière est travail. Les missionnaires issus d'Iona partent chez les Pictes, qui ne connaissaient encore rien du christianisme, puis vers les Orkneys et les Shetlands, vers l'Islande. En 583, Columcille couronne le premier roi des tribus pictes unifiées. Iona hérite du savoir de la «Candida Casa» de Withorn et devient de la sorte le berceau de la chrétienté écossaise. Raison pour laquelle on parle d'«église monacale» irlando-écossaise. Quand Columcille meurt en 597, après 34 années de travail, des monastères ont été fondés dans le sud de l'Angleterre; sa réputation a atteint les Francs de Gaule, les Wisigoths d'Espagne et les Lombards.

Destruction et reconstruction d'Iona

Après la mort de Columcille, son œuvre est poursuivie par des moines issus d'Irlande, jusqu'en 806 où l'île est attaquée par les Vikings qui détruisent le monastère. L'île sacrée devient alors une île des morts: en souvenir de son importance capitale, le premier roi du Royaume-Uni des Pictes d'Ecosse s'y fait inhumer en 860. Par la suite, Iona, pendant plus de 200 ans, devient le cimetière des rois de cette contrée septentrionale d'Europe. Dans ce cimetière royal, le Reilig Odhrain, nous trouvons les tombes de 48 rois écossais, 4 rois irlandais et 8 rois norvégiens; parmi eux: Duncan et son meurtrier Macbeth. Quand, au début du XIIIième siècle, s'établissent à Iona une abbaye bénédictine et un couvent de pères augustins, c'en est fini de la tradition irlandaise. Mais en 1938, quelque 150 hommes et femmes fondent la Iona Community sous l'égide du prêtre-ouvrier Macleod de Glasgow, qui, grâce à des dons, a entrepris de reconstruire l'Abbaye de Columcille.

Johanna BECK.

(texte issu de Mensch und Maß, 27ième année, n°4 [23.2.1987]; adresse: Ammerseestr. 2, D-8121 Pähl).

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, celtes, celtisme, celtitude, irlande, ecosse, christianisme, monachisme, haut moyen âge |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 18 juillet 2009

Labyrinthe et "Trojaburg"

Labyrinthe et «Trojaborg»

Deux traits caractéristiques de la préhistoire nord-européenne

par le Prof. Frithjof Hallmann,

Université d'Uppsala

Il est une règle en archéologie qui veut que la fréquence des découvertes sur un site prouve que ce site est le site originel de l'objet en question. Dans le cas du symbole que sont les labyrinthes, le site d'origine doit être le nord de l'Europe et non le sud. Environ 500 labyrinthes de pierre ont été découverts en Europe septentrionale, jusqu'aux confins de l'Océan Arctique. Bon nombre de ces labyrinthes datent de la préhistoire européenne, y compris ceux du Grand Nord. Dans la zone méditerranéenne, on ne trouve que rarement ce symbole, perennisé dans les alignements de pierres.

En règle générale, le labyrinthe est considéré comme une sorte de jardin, conçu pour jouer à s'égarer. Tous ceux qui ont eu l'occasion de visiter des labyrinthes de haies dans les jardins et parcs anglais, français ou italiens, sauront combien il est parfois difficile de retrouver le chemin de la sortie. Le labyrinthe, en conséquence, est considéré par la plupart de nos contemporains, comme un jeu où l'on s'amuse à s'égarer. Beaucoup de princes européens du XVIième au XIXième siècle se sont fait installer des jardins labyrinthiques pour amuser et distraire leurs invités. Parmi les plus célèbres labyrinthes français, citons ceux de Versailles, de Chantilly, du Jardin des Plantes; en Angleterre, les labyrinthes de Hatfield House, de Hertfordshire, de Hampton Court Palace (à Londres), ainsi que le grand labyrinthe de Hazlehead Park à Aberdeen; en Italie, aujourd'hui, on peut encore visiter le célèbre labyrinthe de haies de la Villa Pisani à Stra, à l'ouest de Venise, avec une tour et une statue de Minerve au centre. Ce sont là les labyrinthes les plus connus et les mieux conservés aujourd'hui. 200.000 touristes parcouraient chaque année les allées du labyrinthe de Stra, jusqu'au moment où il a fallu les fermer au public qui devenait vraiment trop nombreux et risquait d'abîmer le site.

Quant au touriste qui s'intéresse à l'histoire de l'art, il peut visiter de nombreux labyrinthes de mosaïques, surtout dans des églises. Ceux qui se rendent en Italie pourront en voir de très beaux dans l'église Santa Maria di Trastevere à Rome, ou encore dans l'église San Vitale de Ravenne, dont le sol présente un magnifique labyrinthe. Dans la cathédrale de Lucca, on peut apercevoir un labyrinthe gravé dans un mur et flanqué d'une inscription latine signifiant "Ceci est le labyrinthe que le Crétois Dédale a construit". En France, notons les labyrinthes de la Cathédrale de Bayeux et de l'église de Saint-Quentin, qui attirent, aujourd'hui encore, de nombreux amateurs d'art. En territoire allemand, nous ne trouvons aujourd'hui plus qu'un seul labyrinthe: dans la crypte de la Cathédrale de Cologne.

Mais en Allemagne, comme en divers endroits d'Angleterre, on peut encore voir les traces, dans l'herbe, de très anciens labyrinthes comme la Roue (Rad) d'Eilenriede près de Hannovre ou les labyrinthes d'herbe de Steigra et de Graitschen en Thuringe. Malheureusement, le magnifique labyrinthe de Stolp en Poméranie, l'un des plus beaux du monde, a été détruit.

En Angleterre, une bonne centaine de labyrinthes

En Angleterre, au contraire de l'Allemagne où l'on ne trouve plus que les trois labyrinthes que je viens de citer, le touriste amateur de sites archéologiques pourra en visiter une bonne centaine. Dans les Iles Britanniques, on les appelle Troy-town ou Murailles de Troie (Walls of Troy), exactement comme plusieurs labyrinthes scandinaves encore existants (Trojaborg; en all. Trojaburg). A l'évidence, labyrinthes britanniques et labyrinthes scandinaves sont structurellement apparentés. Car il ne s'agit pas de constructions de modèle simple, édifiées pour le seul plaisir du jeu, mais d'une allée unique serpentant circulairement vers un centre, pour en sortir immédiatement, toujours en serpentant. Il est intéressant de noter que les élèves des écoles primaires, en Scandinavie, apprenaient encore, dans les années 30, l'art de «dessiner des labyrinthes».

Avant de nous pencher sur la signification étymologique des termes «labyrinthes» et «Trojaborg» (Troy-town; Trojaburg), je voudrais d'abord signaler qu'aujourd'hui, sur le territoire suédois, j'ai dénombré 296 Trojaborge de pierre, dont les diamètres varient entre 4 et 24 m et qui comptent généralement 12 segments circulaires; en Finlande, y compris les Iles Åland, j'en ai dénombré 150; dans le nord de l'Angleterre, 60 (dont 15 sont fouillés par des archéologues professionnels); en Norvège, 24; en Estonie, 7; en Angleterre méridionale, 2; sur le territoire de la RFA (avant la réunification), 1. Nous arrivons ainsi au nombre de 540 Trojaborge nord-européens en pierres, auxquels il faut ajouter la centaine de labyrinthes en prairie des Iles Britanniques et leurs trois équivalents allemands. Malheureusement, la zone archéologique méditerranéenne ne compte plus, aujourd'hui, de labyrinthes de ce type; seuls demeurent les labyrinthes des églises et ceux, récents et en haies, des parcs. Nous pouvons en revanche découvrir des labyrinthes gravés sur des parois rocheuses, comme dans le Val Camonica dans les Alpes italiennes, ou à Pontevedra en Espagne septentrionale. Ce labyrinthe ibérique présente le même modèle que celui découvert sur la pierre irlandaise de Wicklow et celui de Tintagel en Cornouailles.

J'ai cherché à découvrir un labyrinthe en Crète, qui confirmerait la légende de Thésée et Ariane. Je n'ai pas découvert le fameux labyrinthe de Cnossos. Or, on associe très justement la Crète au symbole du labyrinthe, car, au British Museum et dans le Musée de l'Antiquité de Berlin, les visiteurs peuvent y voir des labyrinthes sur des monnaies crétoises du IIième et du Vième siècle avant notre ère. En Egypte, pays d'où nous viendrait, d'après les linguistes, le terme «labyrinthe» (Lope-ro-hint, soit le palais à l'entrée du lac, allusion à un labyrinthe disparu, qui se serait situé sur les rives du Lac Méri), je n'ai pas eu plus de chance qu'en Crète et je n'ai pas trouvé la moindre trace d'un labyrinthe. D'autres spécialistes de l'étymologie croyent que l'origine du mot labyrinthe vient du terme «labrys», qui désigne la double hache crétoise.

Un piège pour

l'astre solaire?

Quant au nom scandinave de Trojaborg, il n'a rien à voir avec la ville de Troye en Asie Mineure, comme l'a prouvé un spécialiste allemand des symboles, qui vivait au siècle dernier, le Dr. Ernst Krause. Trojaborg serait une dérivation d'un terme indo-européen que l'on retrouve en sanskrit, draogha, signifiant «poseur de pièges». Dans la mythologie indienne, en effet, existe une figure de «poseur de pièges», qui pose effectivement des pièges pour attraper le soleil.

En langue vieille-persique, nous retrouvons la même connotation dans la figure d'un dragon à trois têtes, du nom de druja; en langue suédoise dreja signifie l'acte de «tourner» ou de manipuler un tour. Le sens caché du labyrinthe se dévoile dans la légende de Thésée et d'Ariane, dans l'Edda et dans la Chanson des Nibelungen, où nous retrouvons, partout, une jeune fille solaire gardée par un dragon ou un Minotaure, symboles des forces de l'obscurité. Le mot «Troja» se retrouve, outre dans le nom de la ville de l'épopée homérique, dans le nom de centaines de labyrinthes scandinaves et britanniques, dans la danse labyrinthique française, le Troyerlais, dans la ville de Troyes en Champagne, dans les trojarittes de la Rome antique, dans le nom de Hagen von Tronje, figure de la Chanson des Nibelungen. Des dizaines de noms de lieu en Europe portent la trace du vocable "troja".

Le Prof. Karl Kerényi, l'un des principaux spécialistes contemporains des mythes et des symboles, est l'un des très nombreux experts qui admettent aujourd'hui l'origine nordique du symbole du labyrinthe. Les pays du Nord, pauvres en soleil, développent une mythologie qui cherche à rendre cet astre captif, au contraire des mythologies du Sud de l'Europe. Les archéologues spécialisés dans la préhistoire, sur base de leurs fouilles, datent les labyrinthes nord-européens de l'Age du Bronze (de 1800 à 800 avant notre ère); les labyrinthes sur parois rocheuses de l'Europe centrale, de même que le labyrinthe en pierres plates d'argile de Pylos dans le Péloponèse, datent, eux, de 1200 à 1100 avant notre ère. Un labyrinthe de vases étrusque date, lui, du VIIième ou du VIième siècle avant notre ère, tandis que les monnaies de Cnossos, sur lesquelles figurent des labyrinthes, datent du Vième et du IIième siècle avant notre ère.

La ressemblance est frappante entre les labyrinthes des monnaies crétoises du IIième siècle avant notre ère et la configuration du labyrinthe suédois de Visby en Gotland. Cette configuration, nous la retrouvons dans de nombreux sites de Suède, et aussi en Norvège, en Finlande et en Estonie. D'où, la question de l'origine septentrionale de ces symboles labyrinthiques se pose tout naturellement.

Ces labyrinthes reflètent le tracé astronomique des planètes. Les mythes associés aux labyrinthes, d'après de nombreux chercheurs et érudits, reflètent la nostalgie du soleil chez les peuples des régions septentrionales de l'Europe.

Dr. Frithjof HALLMAN.

(texte issu de Mensch und Maß, 23.2.1992; adresse: Verlag Hohe Warte, Ammerseestraße 2, D-8121 Pähl; parution bimensuelle, abonnement trimestriel, 35 DM).

00:07 Publié dans archéologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, europe du nord, scandinavie, préhistoire, protohistoire, rituels, paganisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 17 juillet 2009

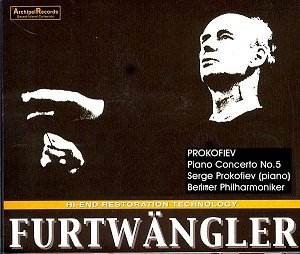

W. Furtwängler and Music in the Third Reich

Wilhelm Furtwängler and Music

in the Third Reich

Antony Charles - http://www.gnosticliberationfront.com/Not only during his lifetime, but also in the decades since his death in 1954, Wilhelm Furtwängler has been globally recognized as one of the greatest musicians of this century, above all as the brilliant primary conductor of the Berlin Philharmonic orchestra, which he lead from 1922 to 1945, and again after 1950. On his death, the Encyclopaedia Britannica commented: "By temperament a Wagnerian, his restrained dynamism, superb control of his orchestra and mastery of sweeping rhythms also made him an outstanding exponent of Beethoven." Furtwängler was also a composer of merit

Underscoring his enduring greatness have been several recent in-depth biographies and a successful 1996 Broadway play, "Taking Sides," that portrays his postwar "denazification" purgatory, as well as steadily strong sales of CD recordings of his performances (some of them available only in recent years). Furtwängler societies are active in the United States, France, Britain, Germany and other countries. His overall reputation, however, especially in America, is still a controversial one.

Following the National Socialist seizure of power in 1933, some prominent musicians -- most notably such Jewish artists as Bruno Walter, Otto Klemperer and Arnold Schoenberg -- left Germany. Most of the nation's musicians, however, including the great majority of its most gifted musical talents, remained -- and even flourished. With the possible exception of the composer Richard Strauss, Furtwängler was the most prominent musician to stay and "collaborate."

Consequently, discussion of his life -- even today -- still provokes heated debate about the role of art and artists under Hitler and, on a more fundamental level, about the relationship of art and politics.

A Non-Political Patriot

Wilhelm Furtwängler drew great inspiration from his homeland's rich cultural heritage, and his world revolved around music, especially German music. Although essentially non-political, he was an ardent patriot, and leaving his fatherland was simply out of the question.

Ideologically he may perhaps be best characterized as a man of the "old" Germany -- a Wilhelmine conservative and an authoritarian elitist. Along with the great majority of his countrymen, he welcomed the demise of the ineffectual democratic regime of Germany's "Weimar republic" (1918-1933). Indeed, he was the conductor chosen to direct the gala performance of Wagner's "Die Meistersinger" for the "Day of Potsdam," a solemn state ceremony on March 21, 1933, at which President von Hindenburg, the youthful new Chancellor Adolf Hitler and the newly-elected Reichstag formally ushered in the new government of "national awakening." All the same, Furtwängler never joined the National Socialist Party (unlike his chief musical rival, fellow conductor Herbert von Karajan).

It wasn't long before Furtwängler came into conflict with the new authorities. In a public dispute in late 1934 with Propaganda Minister Joseph Goebbels over artistic direction and independence, he resigned his positions as director of the Berlin Philharmonic and as head of the Berlin State Opera. Soon, however, a compromise agreement was reached whereby he resumed his posts, along with a measure of artistic independence. He was also able to exploit both his prestigious position and the artistic and jurisdictional rivalries between Goebbels and Göring to play a greater and more independent role in the cultural life of Third Reich Germany.

From then on, until the Reich's defeat in the spring of 1945, he continued to conduct to much acclaim both at home and abroad (including, for example, a highly successful concert tour of Britain in 1935). He was also a guest conductor of the Vienna Philharmonic, 1939-1940, and at the Bayreuth Festival. On several occasions he led concerts in support of the German war effort. He also nominally served as a member of the Prussian State Council and as vice-president of the "Reich Music Chamber," the state-sponsored professional musicians' association.

Throughout the Third Reich era, Furtwängler's eminent influence on Europe's musical life never diminished.

Cultural Vitality

For Americans conditioned to believe that nothing of real cultural or artistic merit was produced in Germany during the Hitler era, the phrase "Nazi art" is an oxymoron -- a contradiction in terms. The reality, though, is not so simple, and it is gratifying to note that some progress is being made to set straight the historical record.

This is manifest, for example, in the publication in recent years of two studies that deal extensively with Furtwängler, and which generally defend his conduct during the Third Reich: The Devil's Music Master by Sam Shirakawa [reviewed in the Jan.-Feb. 1994 Journal, pp. 41-43] and Trial of Strength by Fred K. Prieberg. These revisionist works not only contest the widely accepted perception of the place of artists and arts in the Third Reich, they express a healthy striving for a more factual and objective understanding of the reality of National Socialist Germany.

Prieberg's Trial of Strength concentrates almost entirely on Furtwängler's intricate dealings with Goebbels, Göring, Hitler and various other figures in the cultural life of the Third Reich. In so doing, he demonstrates that in spite of official measures to "coordinate" the arts, the regime also permitted a surprising degree of artistic freedom. Even the anti-Jewish racial laws and regulations were not always applied with rigor, and exceptions were frequent. (Among many instances that could be cited, Leo Blech retained his conducting post until 1937, in spite of his Jewish ancestry.) Furtwängler exploited this situation to intervene successfully in a number of cases on behalf of artists, including Jews, who were out of favor with the regime. He also championed Paul Hindemith, a "modern" composer whose music was regarded as degenerate.

The artists and musicians who left the country (especially the Jewish ones) contended that without them, Germany's cultural life would collapse. High culture, they and other critics of Hitler and his regime arrogantly believed, would wither in an ardently nationalist and authoritarian state. As Prieberg notes: "The musicians who emigrated or were thrown out of Germany from 1933 onwards indeed felt they were irreplaceable and in consequence believed firmly that Hitler's Germany would, following their departure, become a dreary and empty cultural wasteland. This would inevitably cause the rapid collapse of the regime."

Time would prove the critics wrong. While it is true that the departure of such artists as Fritz Busch and Bruno Walter did hurt initially (and dealt a blow to German prestige), the nation's most renowned musicians -- including Richard Strauss, Carl Orff, Karl Böhm, Hans Pfitzner, Wilhelm Kempff, Elizabeth Schwarzkopf, Herbert von Karajan, Anton Webern, as well as Furtwängler -- remained to produce musical art of the highest standards. Regardless of the emigration of a number of Jewish and a few non-Jewish artists, as well as the promulgation of sweeping anti-Jewish restrictions, Germany's cultural life not only continued at a high level, it flourished.

The National Socialists regarded art, and especially music, as an expression of a society's soul, character and ideals. A widespread appreciation of Germany's cultural achievements, they believed, encouraged a joyful national pride and fostered a healthy sense of national unity and mission. Because they regarded themselves as guardians of their nation's cultural heritage, they opposed liberal, modernistic trends in music and the other arts, as degenerate assaults against the cultural-spiritual traditions of Germany and the West.

Acting swiftly to promote a broad revival of the nation's cultural life, the new National Socialist government made prodigious efforts to further the arts and, in particular, music. As detailed in two recent studies (Kater's The Twisted Muse and Levi's Music in the Third Reich), not only did the new leadership greatly increase state funding for such important cultural institutions as the Berlin Philharmonic and the Bayreuth Wagner Festival, it used radio, recordings and other means to make Germany's musical heritage as accessible as possible to all its citizens.

As part of its efforts to bring art to the people, it strove to erase classical music's snobbish and "class" image, and to make it widely familiar and enjoyable, especially to the working class. At the same time, the new regime's leaders were mindful of popular musical tastes. Thus, by far most of the music heard during the Third Reich era on the radio or in films was neither classical nor even traditional. Light music with catchy tunes -- similar to those popular with listeners elsewhere in Europe and in the United States -- predominated on radio and in motion pictures, especially during the war years.

The person primarily responsible for implementing the new cultural policies was Joseph Goebbels. In his positions as Propaganda Minister and head of the "Reich Culture Chamber," the umbrella association for professionals in cultural life, he promoted music, literature, painting and film in keeping with German values and traditions, while at the same time consistent with popular tastes.

Hitler's Attitude

No political leader had a keener interest in art, or was a more enthusiastic booster of his nation's musical heritage than Hitler, who regarded the compositions of Beethoven, Wagner, Bruckner and the other German masters as sublime expressions of the Germanic "soul."

Hitler's reputation as a bitter, second rate "failed artist" is undeserved. As John Lukacs acknowledges in his recently published work, The Hitler of History (pp. 70-72), the German leader was a man of real artistic talent and considerable artistic discernment.

We perhaps can never fully understand Hitler and the spirit behind his political movement without knowing that he drew great inspiration from, and identified with, the heroic figures of European legend who fought to liberate their peoples from tyranny, and whose stories are immortalized in the great musical dramas of Wagner and others.

This was vividly brought out by August Kubizek, Hitler's closest friend as a teenager and young man, in his postwar memoir (published in the US under the title The Young Hitler I Knew). Kubizek describes how, after the two young men together attended for the first time a performance in Linz of Wagner's opera "Rienzi," Hitler spoke passionately and at length about how this work's inspiring story of a popular Roman tribune had so deeply moved him. Years later, after he had become Chancellor, he related to Kubizek how that performance of "Rienzi" had radically changed his life. "In that hour it began," he confided.

Hitler of course recognized Furtwängler's greatness and understood his significance for Germany and German music. Thus, when other officials (including Himmler) complained of the conductor's nonconformity, Hitler overrode their objections. Until the end, Furtwängler remained his favorite conductor. He was similarly indulgent toward his favorite heldentenor, Max Lorenz, and Wagnerian soprano Frida Leider, each of whom was married to a Jew. Their cultural importance trumped racial or political considerations.

Postwar Humiliations

A year and a half after the end of the war in Europe, Furtwängler was brought before a humiliating "denazification" tribunal. Staged by American occupation authorities and headed by a Communist, it was a farce. So much vital information was withheld from both the tribunal and the defendant that, Shirakawa suggests, the occupation authorities may well have been determined to "get" the conductor.

In his closing remarks at the hearing, Furtwängler defiantly defended his record:

The fear of being misused for propaganda purposes was wiped out by the greater concern for preserving German music as far as was possible ... I could not leave Germany in her deepest misery. To get out would have been a shameful flight. After all, I am a German, whatever may be thought of that abroad, and I do not regret having done it for the German people.

Even with a prejudiced judge and serious gaps in the record, the tribunal was still unable to establish a credible case against the conductor, and he was, in effect, cleared.

A short time later, Furtwängler was invited to assume direction of the Chicago Symphony. (He was no stranger to the United States: in 1927-29 he had served as visiting conductor of the New York Philharmonic.)

On learning of the invitation, America's Jewish cultural establishment launched an intense campaign -- spearheaded by The New York Times, musicians Artur Rubinstein and Vladimir Horowitz, and New York critic Ira Hirschmann -- to scuttle Furtwängler's appointment. As described in detail by Shirakawa and writer Daniel Gillis (in Furtwängler and America) the campaigners used falsehoods, innuendos and even death threats.

Typical of its emotionally charged rhetoric was the bitter reproach of Chicago Rabbi Morton Berman:

Furtwängler preferred to swear fealty to Hitler. He accepted at Hitler's hands his reappointment as director of the Berlin Philharmonic Orchestra. He was unfailing in his service to Goebbels' ministry of culture and propaganda ... The token saving of a few Jewish lives does not excuse Mr. Furtwängler from official, active participation in a regime which murdered six million Jews and millions of non-Jews. Furtwängler is a symbol of all those hateful things for the defeat of which the youth of our city and nation paid an ineffable price.

Among prominent Jews in classical music, only the famous violinist Yehudi Menuhin defended the German artist. After Furtwängler was finally obliged to withdrew his name from consideration for the Chicago post, a disillusioned Moshe Menuhin, Yehudi's father, scathingly denounced his co-religionists. Furtwängler, he declared,

was a victim of envious and jealous rivals who had to resort to publicity, to smear, to calumny, in order to keep him out of America so it could remain their private bailiwick. He was the victim of the small fry and puny souls among concert artists, who, in order to get a bit of national publicity, joined the bandwagon of professional idealists, the professional Jews and hired hands who irresponsibly assaulted an innocent and humane and broad-minded man ...

A Double Standard

Third Reich Germany is so routinely demonized in our society that any acknowledgment of its cultural achievements is regarded as tantamount to defending "fascism" and that most unpardonable of sins, anti-Semitism. But as Professor John London suggests (in an essay in The Jewish Quarterly, "Why Bother about Fascist Culture?," Autumn 1995), this simplistic attitude can present awkward problems:

Far from being a totally ugly, unpopular, destructive entity, culture under fascism was sometimes accomplished, indeed beautiful ... If you admit the presence, and in some instances the richness, of a culture produced under fascist regimes, then you are not defending their ethos. On the other hand, once you start dismissing elements, where do you stop?

In this regard, is it worth comparing the way that many media and cultural leaders treat artists of National Socialist Germany with their treatment of the artists of Soviet Russia. Whereas Furtwängler and other artists who performed in Germany during the Hitler era are castigated for their cooperation with the regime, Soviet-era musicians, such as composers Aram Khachaturian and Sergei Prokofiev, and conductors Evgeny Svetlanov and Evgeny Mravinsky -- all of whom toadied to the Communist regime in varying degrees -- are rarely, if ever, chastised for their "collaboration." The double standard that is clearly at work here is, of course, a reflection of our society's obligatory concern for Jewish sensitivities.

The artist and his work occupy a unique place in society and history. Although great art can never be entirely divorced from its political or social environment, it must be considered apart from that. In short, art transcends politics.

No reasonable person would denigrate the artists and sculptors of ancient Greece because they glorified a society that, by today's standards, was hardly democratic. Similarly, no one belittles the builders of medieval Europe's great cathedrals on the grounds that the social order of the Middle Ages was dogmatic and hierarchical. No cultured person would disparage William Shakespeare because he flourished during England's fervently nationalistic and anti-Jewish Elizabethan age. Nor does anyone chastise the magnificent composers of Russia's Tsarist era because they prospered under an autocratic regime. In truth, mankind's greatest cultural achievements have most often been the products not of liberal or egalitarian societies, but rather of quite un-democratic ones.

A close look at the life and career of Wilhelm Furtwängler reveals "politically incorrect" facts about the role of art and artists in Third Reich Germany, and reminds us that great artistic creativity and achievement are by no means the exclusive products of democratic societies.

Bibliography

Gillis, Daniel. Furtwängler and America. Palo Alto: Rampart Press, 1970

Kater, Michael H. The Twisted Muse: Musicians and Their Music in the Third Reich. New York: Oxford University Press, 1997

Levi, Erik. Music in the Third Reich. New York: St. Martin's Press, 1994

Prieberg, Fred K. Trial of Strength: Wilhelm Furtwängler in the Third Reich. Boston: Northeastern University Press, 1994

Shirakawa, Sam H. The Devil's Music Master: The Controversial Life and Career of Wilhelm Furtwängler. New York: Oxford University Press, 1992

A Note on Wartime Recordings

Among the most historically fascinating and sought-after recordings of Wilhelm Furtwängler performances are his live wartime concerts with the Berlin and Vienna Philharmonic orchestras. Many were recorded by the Reich Broadcasting Company on magnetophonic tape with comparatively good sound quality. Music & Arts (Berkeley, California) and Tahra (France) have specialized in releasing good quality CD recordings of these performances. Among the most noteworthy are:

Beethoven, Third "Eroica" Symphony (1944) -- Tahra 1031 or Music & Arts CD 814

Beethoven, Fifth Symphony (1943) -- Tahra set 1032/33, which also includes Furtwängler's performances of this same symphony from 1937 and 1954.

Beethoven, Ninth "Choral" Symphony (1942) -- Music & Arts CD 653 or Tahra 1004/7.

Brahms, Four Symphonies -- Music & Arts set CD 941 (includes two January 1945 performances, Furtwängler's last during the war).

Bruckner, Fifth Symphony (1942) -- Music & Arts CD 538

Bruckner, Ninth Symphony (1944) -- Music & Arts CD 730 (also available in Europe on Deutsche Gramophon CD, and in the USA as an import item).

R. Strauss, "Don Juan" (1942), and Four Songs, with Peter Anders (1942), etc. -- Music & Arts CD 829.

Wagner, "Die Meistersinger:" Act I, Prelude (1943), and "Tristan und Isolde:" Prelude and Liebestod (1942), etc. -- Music & Arts CD 794.

Wagner, "Der Ring des Nibelungen," excerpts from "Die Walküre" and "Gotterdämmerung" -- Music & Arts set CD 1035 (although not from the war years, these 1937 Covent Garden performances are legendary)

"Great Conductors of the Third Reich: Art in the Service of Evil" is a worthwhile 53-minute VHS videocassette produced by the Bel Canto Society (New York). Released in 1997, it is distributed by Allegro (Portland, Oregon). It features footage of Furtwängler conducting Beethoven's Ninth Symphony for Hitler's birthday celebration in April 1942. He is also shown conducting at Bayreuth, and leading a concert for wounded soldiers and workers at an AEG factory during the war. Although the notes are highly tendentious, the rare film footage is fascinating.

About the author:

Antony Charles is the pen name of an educator and writer who holds both a master's and a doctoral degree in history. He has taught history and is the author of several books. A resident of North Carolina, he currently works for a government agency.

Reproduced From: The Institute of Historical Review

00:06 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, musique, années 30, années 40, troisième reich |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 16 juillet 2009

Yann Fouéré: les lois de la variété requise

SYNERGIES EUROPÉENNES - Avril 1991

Yann FOUÉRÉ:

Les lois de la variété requise

Il ne m'arrive pas souvent de parler de philosophie. Mes lecteurs me pardonneront pour une fois d'attirer leur attention sur les lois de la "variété requise", formulées par un certain nombre de chercheurs, de physiciens, de philosophes et d'analystes à l'occasion de leurs recherches sur la "théorie des systèmes". Cette dernière s'est élaborée peu à peu depuis les années quarante dans diverses branches de la science et des techniques tant en biologie, qu'en physique, en cybernétique et en informatique. Leurs recherches les plus récentes confirment que les progrès accomplis en de multiples domaines par la civilisation de plus en plus avancée et complexe dans laquelle nous vivons, ne peuvent manquer d'avoir d'inévitables répercussions sur l'organisation "physique" et institutionnelle des sociétés humaines.

J'ai déjà indiqué dans plusieurs de mes livres et notamment dans "L'Europe aux Cent Drapeaux", qu'il y avait une "physique" de l'organisation politique et administrative comme il y a une physique de l'eau, de l'air et de l'espace. Beaucoup de nos contemporains sont égarés par des idéologies ou des systèmes de pensée qui leur font oublier l'inévitable priorité que l'on doit accorder au concret et aux impératifs de la nature, plus qu'aux théories et aux systèmes, trop souvent figés, de pensée. Il n'y a pas, en d'autres termes, de théories ou d'idéologies valables, même en politique, si ces dernières refusent de tenir compte de ce qui est et qui s'impose à nous en nous dépassant, pour privilégier seulement ce qu'il serait préférable qu'il soit.

La loi fondamentale de la vie est celle de l'équilibre, de l'action, de la réaction et de l'interaction réciproque d'organismes vivants, celles des cellules du corps humain, comme celles des hommes, des familles, des villes et des entreprises, comme celles de l'économie et des institutions que les hommes peuvent se donner. L'organisation de nos sociétés, en un mot, n'échappe pas à cette règle fondamentale de la vie. Rappelons le: il n'y a d'unité que dans la mort. A des systèmes vivants de plus en plus complexes, il faut nécessairement des systèmes d'organisation de plus en plus diversifiés.

Nous assistons de nos jours à l'éclatement de sociétés politiques devenues trop grandes et trop despotiques pour répondre aux besoins de la vie et aux désirs des hommes et des peuples. A force de vouloir tout diriger, tout réglementer, tout commander, tout décider, ils sont automatiquement conduits vers l'éclatement et la mort. Ceux qui aujourd'hui pensent encore que l'unité est inséparable de l'uniformité, tournent le dos à la vie et aux leçons des sciences, des techniques et des recherches les plus modernes, dont les lois de la "variété requise" est l'une des formulations. J'ai déjà dit que de nos jours et au point de l'évolution politique à laquelle nous sommes arrivés, il fallait bien souvent diviser pour pouvoir, par la suite, plus valablement unir.

Aux exigences d'une civilisation de plus en plus complexe doivent répondre des formes d'organisation de plus en plus décentralisées, qui remettent le choix de la décision au niveau d'organisation et de gouvernement le plus proche des citoyens. Confirmé par l'étude des disciplines modernes, l'application du principe de subsidiarité, qui est à la base de toute organisation fédéraliste, permet de concilier les contraires, d'équilibrer les besoins et les impératifs du tout ou de l'ensemble, en assurant en même temps le respect des libertés nécessaires à l'épanouissement des sociétés de base? Ce sont ces dernières qui, en s'élevant de niveau en niveau, finissent par former le tout ou l'ensemble, et permettent de réaliser ainsi l'unité dans le respect de toutes les diversités.

En économie comme en gestion, en administration comme en politique, toute centralisation excessive stérilise, car elle entraîne une simplification et un appauvrissement des canaux de communication entre la base et le sommet. Or tout le monde s'accorde à reconnaître que, en cybernétique comme en biologie et en informatique, le "feed-back" joue un rôle fondamental; c'est-à-dire que l'information ou l'organisation descendante doit se doubler, pour bien fonctionner, d'une information et d'une organisation descendante qui part de la base pour se diriger vers le sommet. Personne, en effet, ne peut mieux connaître un problème que celui qui en est le plus rapproché.

Cette page de philosophie, écho donné aux études les plus récentes, ne nous confirme-t-elle pas que la conception "totalitariste" de l'Etat centraliste qui est celle de l'Etat français, et celle d'autres grands Etats à l'éclatement desquels nous assistons, est de moins en moins adaptée à nos sociétés modernes? Nous devons y puiser des motifs supplémentaires de mener à l'écart d'idéologies et de systèmes qui cherchent à conserver ou à renforcer l'unitarisme et l'unicité des décisions, le combat pragmatique et concret qui est le nôtre, le seul qui puisse conduire à l'avènement des libertés qui sont nécessaires au peuple breton comme à tous les autres peuples de l'Europe.

Yann Fouéré

00:05 Publié dans Terres d'Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terroirs et racines, monde celtique, celtisme, celtitude, celtes, bretagne, philosophie, ethnisme, régionalisme, autonomisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 15 juillet 2009

Sur la question allemande: un ouvrage indispensable

SYNERGIES EUROPÉENNES - Juillet 1986

Detlev BAUMANN:

Sur la question allemande: un ouvrage indispensable...

Quarante ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, il est temps de tirer un bilan politique des événements en Allemagne et d'envisager les potentialités qu'offre l'a-venir et d'affronter les exigences d'un XXIème siècle qui va bientôt s'amorcer. LE politique interpelle les Allemands et il est urgent pour eux de répondre clairement, dans la cohérence, à cette interpellation. En effet, les générations nées après la plus grande cassure qu'ait connue l'histoire alle-mande se sont complues dans un consumé-risme matérialiste; elles sont sorties volon-tairement de l'histoire avec une confondante insouciance. Il en a résulté un dangereux vi-de spirituel, qui menace l'existence du peu-ple allemand plus que toute autre chose. C'est pourquoi un renouveau intellectuel s'impose, afin de reconstruire le pays et de lui donner la place qu'il mérite dans le con-cert international.

Parallèlement à l'effon-drement spirituel allemand dans le consumé-risme, un débat s'est ouvert depuis quelques années, celui qui a pris pour objet "l'identité allemande". Ce débat n'a cessé de s'ampli-fier. A gauche de l'échiquier politique, on est retourné à cette fameuse question natio-nale, préalablement délaissée au nom de l'internationalisme et de l'anti-fascisme. A l'étranger, bon gré mal gré, on commence à se rendre compte que cette question allemande n'est rien d'autre que LA grande question européenne et que la division de l'Allemagne, c'est la division de l'Europe. De plus en plus d'Européens, à l'Est comme à l'Ouest du Rideau de fer, savent désor-mais que les implications de Yalta et Pots-dam doivent être définitivement surmontées.

C'est sur la base de ce triple constat qu'ont décidé d'agir le Professeur Bernard WILLMS et Wigbert GRABERT, directeur des éditions Hohenrain de Tübingen. Dans un projet d'é-dition en trois volumes, ils souhaitent faire le tour de la question allemande et de poser les premiers jalons du renouveau qui s'im-pose. Le premier volume, sorti l'an dernier à l'occasion de la célèbre Foire du Livre de Francfort, rassemble les contributions de treize auteurs (B.WILLMS, M.RASSEM, G. WOLANDT, W.G.HAVERBECK, A. de BE-NOIST, M.VOGT, H.J. von LOHAUSEN, A.SCHICKEL, D.BLUMENWITZ, E. SCHWINGE, H.RUMPF, Caspar von SCHRENCK-NOTZING, A.MöLZER).

Trois contributions ont particulièrement retenu notre attention, d'autant plus que nous écrivons cette recension pour un public non-allemand, guère au courant des arcanes juridiques de la politique allemande, déter-minée par des traités internationaux, géné-ralement co-signés par les quatre puissances occupantes de 1945. C'est sans doute avec quelque tristesse que nous n'évoquerons pas, ici, les contributions de l'historien SCHI-CKEL, directeur du centre de recherches sur l'histoire contemporaine d'Ingolstadt, du ju-riste BLUMENWITZ, spécialiste des traités qui régissent actuellement l'Allemagne et de RUMPF, également juriste, spécialiste de la notion de souveraineté et auteur d'un livre sur Carl SCHMITT et Thomas HOBBES. Mais nous savons d'emblée que commenter, même superficiellement, la situation juridique d'une nation comme la nation allemande excède le cadre d'une simple recension. Plus impor-tantes pour notre propos, sont, à notre sens, les contributions de HAVERBECK, de VOGT et de SCHWINGE.

HAVERBECK aborde le sens philosophique et religieux de la notion de liberté (Freiheit) en langue allemande, en procédant par chro-nologie, c'est-à-dire en analysant ce que "liberté" a signifié à chaque étape de l'his-toire allemande. VOGT analyse la question nationale allemande, telle qu'elle a été per-çue par les milieux socialistes de 1848 à 1985. SCHWINGE analyse le fameux "Plan Morgenthau" et fustige le mépris que les Américains ont affiché à l'égard du droit des gens au temps de l'occupation militaire directe de l'Allemagne.

Le point de départ de la notion de "liberté", pour HAVERBECK, c'est la Réforme portée par LUTHER. Le XVIème siècle voit l'éclo-sion de "la conscience qu'a l'homme de lui-même". Cette éclosion postule le respect de l'identité et de l'auto-détermination des in-dividus et des communautés. L'individu en communauté n'est pas isolé: il est une per-sonne qui sert sa communauté, en déployant ses talents, ses potentialités, son génie. Au XVIIIème, cette liberté s'exprimera de deux manières: chez GOETHE de manière per-sonnaliste et chez HERDER sous l'angle de la communauté populaire, dépositaire d'une spécificité propre. FICHTE prendra le relais dans son "Discours à la Nation Allemande", puis les "nationalistes romantiques et jaco-bins" ARNDT et JAHN vulgariseront, en un langage plus accessible, l'identité philo-sophique entre "déploiement de la per-sonnalité" et "engagement pour le Volkstum (JAHN) ou la Volkheit (GOETHE)". L'ex-pression politique et collective de cette phi-losophie a été le mouvement révolutionnaire des "Burschenschaften" (Corporations d'Etu-diants) qui organisa un grand rassemblement d'universitaires à l'occasion du tricentenaire de la Réforme, en octobre 1817.

Ce mouve-ment étudiant véhiculera, contre l'absolu-tisme, l'idée nationaliste, libertaire et socia-liste, la notion moderne de démocratie orga-nique et directe et rejetera toute construc-tion politique basée sur des oligarchies fer-mées à toute circulation des élites ou tirant leur justification d'un pouvoir étranger, com-me l'Eglise catholique romaine. Héritiers de ces "Burschenschaften" du début du XIXème, sont le mouvement de jeunesse "Wander-vogel" et les "Bündischen". L'idée de liberté germanique s'y est vécue en communauté, entre hommes et femmes libres de déter-miner leur agir. La Nation allemande, dans cette optique "réformée", n'a pas néces-sairement un contenu "biologique": elle re-présente un mode de vie, une conception li-bertaire de l'existence que tous peuvent par-tager, indépendamment de leurs origines eth-niques. Le patriotisme "allemand" qui en dé-coule procède dès lors d'une défense de cette manière de concevoir l'existence, si-multanément universelle et soucieuce des spécificités, créations de Dieu et, comme telles, aimées de Dieu. L'universalité, ici, n'implique pas le culte iconoclaste du bras-sage cosmopolite, du brouet insipide que constituerait le mélange indifférencié de toutes les ethnies, peuples et races de ce monde.

Différence et Universalité font ici bon mé-nage: une double leçon est à tirer de ce constat; 1) les cosmopolites actuels qui se réclament du marxisme ignorent généra-lement que c'est précisément cet arrière-plan luthérien, goethien, herdérien et fich-téen qui est à l'origine des forces populaires qui ont sous-tendu, à ses débuts, le mouve-ment socialiste et que cette ignorance con-duit leurs discours et leurs démarches à la stérilité; 2) l'actuel débat qui tracasse les intellectuels parisiens, rassemblés dans le sillage de la revue Globe, quant à la gran-de lutte manichéienne opposant "univer-salistes" (eux et les néo-libéraux) et "identi-taires" (la "Nouvelle Droite", les régiona-listes, les écolos,...), s'avère pure vacuité pour quiconque possède un minimum de cul-ture "réformée".

Le texte de HAVERBECK recèle en consé-quence une portée universelle: il nous dé-voile les racines de la pensée politique anti-absolutiste du XIXème siècle et nous indique quels organisations politiques et cuturelles l'ont exprimée sans détours.

Michael VOGT aborde, pour sa part, l'histoire du marxisme allemand (le seul marxisme "pur" qui soit) et analyse, dans cette histoire, quels ont été les liens entre les mouvements sous-tendus par la philosophie marxiste et la pensée nationale allemande. Certes, en théorie, le marxisme ne retient pas la "nation" comme catégorie essentielle du jeu politique ou de la nature humaine mais la perçoit comme cadre concret de son action politique, de son combat quotidien. LENINE et STALINE ont eu des mots très durs pour les particularismes nationaux. STALINE réfutait les démonstrations des austro-marxistes RENNER et BAUER, qui revendiquaient l'auto-détermination des eth-nies au sein de l'Empire austro-hongrois. Le "nationalisme" n'est donc, selon STALINE, qu'un esprit de clocher stérile. Mais si ce nationalisme correspond à une libération na-tionale et sociale, dirigée contre la bour-geoisie cosmopolite et se révélant solidaire à l'égard des prolétaires en lutte ailleurs dans le monde, il acquiert, aux yeux de STALINE et des staliniens, une "valeur pra-tique positive".

VOGT va alors démontrer que, dans la tra-dition marxiste, le nationalisme allemand a quasiment toujours été considéré comme une valeur pratique positive. Chez LASSALLE, chef du mouvement ouvrier allemand jus-qu'en 1864 (année où il meurt en duel), le socialisme triomphera lorsqu'il sera garanti par la monarchie contre les égoïsmes de la bourgeoisie. Ce socialisme monarchiste, por-té par l'alliance de la couronne et des orga-nisations de base ouvrières, n'avait bien en-tendu rien de marxiste; néanmoins, il dé-signe l'ennemi commun du pouvoir politique pur et des masses déshéritées: l'indivi-dualisme bourgeois, libéral et égoïste, cos-mopolite et sans patrie.

Chez les pères fondateurs directs du mar-xisme, MARX et ENGELS, le nationalisme allemand, en tant qu'idée pratique, apparaît clairement, voire crument. Dès le "Manifeste du Parti Communiste" de 1848, ils réclament "la constitution d'une république grande-alle-mande unitaire et indivisible". En 1884, trente-six ans après, ENGELS n'a pas changé d'avis, nous rappelle VOGT: il refuse la prussianisation de l'Allemagne dans le cadre du Reich petit-allemand (sans l'Autriche ger-manique) de BISMARCK pour réclamer une "république unitaire et révolutionnaire" qui comprendra l'Autriche. L'oeuvre de BIS-MARCK est critiquée parce qu'incomplète. ENGELS pourtant ne considère pas cette oeuvre comme négative; pour lui, BIS-MARCK crée le cadre étatique où se dérou-lera la future révolution, en éliminant les privilèges des petits princes et en domptant les églises et la bourgeoisie, forces centri-fuges qui ne visent que leurs intérêts par-ticuliers. ENGELS critique sévèrement la condamnation du bismarckisme par les sociaux-démocrates regroupés autour de LIEBKNECHT: "Vouloir, comme Liebknecht, faire revenir l'histoire à la situation d'avant 1866, c'est de la bêtise...".

C'est ENGELS, en fait, qui est à l'origine du patriotisme unanimiste de la classe ou-vrière allemande en août 1914. La sociale-démocratie vote les crédits de guerre, afin de lutter contre l'autocratisme tsariste, en-nemi des libertés et du socialisme, et contre la France qui, malgré son républicanisme reste "bonapartiste". Seule une infime frac-tion, regroupée autour de Rosa LUXEM-BURG et Karl LIEBKNECHT s'affirme hos-tile à la guerre. Cette fraction n'aura le dessus qu'en 1918, quand des "conseils" (Räte) d'ouvriers, de soldats et de matelots déclencheront la révolte spartakiste. Cette révolte, ce seront les sociaux-démocrates embourgeoisés qui la materont et l'écrase-ront. Pour VOGT comme pour l'historien Hellmut DIWALD, réputé conservateur, le spartakisme, nonobstant ses discours interna-tionalistes, aurait pu forger une nation so-cialiste, créer un socialisme authentiquement allemand. VOGT poursuit: "Avoir écrasé la révolution rouge fut la grande faute de la République de Weimar; avoir négligé de ré-concilier les matelots rouges avec les sol-dats des corps francs dans le cadre d'un so-cialisme allemand, a été la grande erreur de la SPD. Elle a au contraire donné l'ordre aux corps francs, d'extrême-droite, d'écraser la révolution. Et pourtant, les hommes de ces corps francs, qui avaient expérimenté, dans les tranchées de la Grande Guerre, un socialisme frontiste, caractérisé par une ca-maraderie de soldats dépassant les clivages de classe, ne faisaient montre d'aucune nos-talgie monarchiste, n'avaient pas le moindre scrupule réactionnaire. L'histoire allemande a raté là une chance unique, celle de conci-lier les idéaux socialistes avec un patrio-tisme intransigeant. C'est pourquoi matelots révolutionnaires et combattants des corps francs demeurèrent des ennemis; le socia-lisme et le patriotisme devinrent des valeurs antagonistes".

LENINE, qui venait de triompher en URSS, se montrait aussi agressif que les natio-nalistes allemands à l'égard du Traité de Versailles: "une paix d'usuriers et d'é-trangleurs, de bouchers et de bandits". Le KOMINTERN, dont le représentant en Alle-magne est alors Karl RADEK, donne l'ordre à ses filiales d'embrayer sur le discours na-tionaliste allemand. Cette politique atteint son sommet lors de l'occupation de la Ruhr et de l'exécution d'Albert Leo SCHLA-GETER par les autorités militaires fran-çaises. Mais malgré Rapallo (1922), cette orientation du KPD s'enlise dans la querelle qui l'oppose aux "sociaux-fascistes" (STA-LINE) de la SPD. Pourtant le KOMINTERN demeure favorable en gros à un nationalisme puissant en Allemagne: en 1924, le parti communiste polonais est rappelé à l'ordre parce qu'il n'a pas inscrit dans son pro-gramme le retour des terres silésiennes et ouest-prussiennes (le "Corridor") à l'Alle-magne. En 1930, les communistes polonais et tchèques obéissent aux injonctions de Moscou et promettent le retour de la Haute-Silésie et des Sudètes au Reich. Le 10 janvier 1933, le KOMINTERN fait savoir qu'il sou-tient les revendications allemandes en ce qui concerne les révisions du Traité de Ver-sailles, qu'il soutient le combat du PCF pour l'autonomie alsacienne, du PCB pour les droits à l'auto-détermination du peuple fla-mand et des populations d'Eupen-Malmédy.

Ces proclamations patriotiques valent au KPD un regain de popularité et de sièges au Reichstag. Mais les communistes avaient perdu trop de temps, entre la Doctrine Ra-dek et l'opposition au Plan Young, soutenue par STALINE à l'extérieur et... HITLER à l'intérieur. Nazis, communistes et nationaux-conservateurs s'y opposent avec énergie. Plus tard, en 1935, le secrétaire général du KOMINTERN, Georgi DIMITROFF avoua que la stratégie et la propagande communistes avaient été inefficaces, mal adaptées aux besoins et aux aspirations du peuple. Selon DIMITROFF lui-même, les Nazis avaient mieux joué et s'étaient montrés plus cré-dibles. Wilhelm PIECK, futur Président de la RDA, prononcera la même auto-critique. L'accession de HITLER au pouvoir et l'éli-mination du KPD de la vie politique al-lemande rafraîchiront les relations germano-soviétiques et permettront à l'interna-tionalisme gauchiste de prendre pied au sein des PC occidentaux. Les relations germano-soviétiques seront restaurées en août 1939, malgré les événements de la guerre d'Es-pagne, où STALINE n'avait pas pris les Ré-publicains au sérieux et où HITLER traitait FRANCO de "marchand de tapis venu du Maroc" (allusion au débarquement aérien des premières troupes franquistes en Andalousie). L'invasion allemande de juin 1941 mettra fin au tandem Moscou-Berlin, dirigé au fond contre les puissances occidentales.

VOGT analyse ensuite les projets de STALINE à l'égard de l'Allemagne. Dès mai 45, le chef de l'Union Soviétique proclame sa volonté de ne pas diviser l'Allemagne. Après que la coalition anti-hitlérienne se soit ef-fondrée avec la guerre froide, STALINE ne changera jamais d'avis et réitérera régu-lièrement ses propositions de voir se consti-tuer une Allemagne unie et neutre. Après lui, les Soviétiques reviendront à la charge en 1954 et en 1955. L'épisode tragique de la révolte ouvrière de Berlin en juin 1953, VOGT l'interprète comme une revendication légitime du prolétariat patriotique berlinois mais aussi comme un débordement incon-trôlé, satisfaisant pleinement les Américains qui gardent prudemment le silence, débor-dement qui a obligé les Soviétiques à réagir violemment, donnant prétexte aux pro-oc-cidentaux, regroupés derrière ADENAUER, à rejeter les propositions soviétiques de réu-nification. VOGT analyse méticuleusement le contenu des notes de STALINE, de BERIA et de KHROUTCHEV et signale que les diri-geants de la RDA n'ont jamais renié l'ob-jectif final de la réunification au profit de leur "état partiel". En témoigne notamment le testament politique laissé par Walter UL-BRICHT.

En dehors des cercles communistes orthodo-xes et de la SED est-allemande, l'idéal na-tionaliste a également été porté par la "gauche non dogmatique", surtout celle re-groupée autour de Rudi DUTSCHKE. Cette gauche s'opposait autant à l'occupation so-viétique en RDA qu'à l'occupation améri-caine en RFA. DUTSCHKE et son camarade RABEHL adoptèrent, au sein du SDS ("Sozia-listischer Deutscher Studentenbund" ou Fédé-ration des Etudiants Socialistes Allemands), des positions assez proches du nationalisme plus classique: ils organiseront une marche de protestation contre le Mur érigé en 1961 et une marche du souvenir en mémoire du massacre de juin 1953. En juin 1967, DUTSCHKE suggère un plan pour la réuni-fication allemande, partant d'une "république des conseils" berlinoise, d'une "Commune" semblable à celle de Paris en 1871. DUTSCHKE, comme d'ailleurs bon nombre de partis classés très hâtivement par les stratèges de l'ignorance à "l'extrême-droite" en Europe occidentale, parle de la com-plicité objective des deux super-gros, du ca-pitalisme yankee et de l'asiatisme soviétique (allusion aux théories de Karl A. WITT-VOGEL sur le despotisme oriental). Pour DUTSCHKE, il ne saurait être question de considérer le problème allemand comme clos. Ce serait renier le dynamisme inhérent à la vision socialiste de l'histoire et opter pour une approche fixiste des réalités poli-tiques.

La "gauche non dogmatique", depuis la dis-parition de DUTSCHKE, ne déploie plus le même sérieux, ne démontre plus le même souci pour les problèmes de "grande poli-tique", n'entretient plus la conscience histo-rique de ses militants, en mettant en exer-gue que l'aliénation économique et sociale de la vie quotidienne est le produit direct et immédiat d'une aliénation globale et na-tionale, produit de l'impérialisme étranger. La gauche a désormais opté, en majorité, pour la flexibilité théorique de l'écologisme. Mais dans ce magma un peu fumeux, le no-yau dur demeure "national", dans le sens où il prône le départ des troupes d'occupation. Dès 1979, la problématique des missiles américains passe à l'avant-plan, montrant à quel point la RFA n'a plus la moindre sou-veraineté (et pas seulement la RFA...). Un regain d'intérêt pour la question nationale saisit depuis lors l'ensemble des milieux po-litiques allemands. En conséquence, écrit VOGT, il faudrait remercier les présidents américains CARTER et REAGAN d'avoir dé-claré sans circonlocutions, que l'Europe Cen-trale, en cas de conflit, sera inévitablement atomisée et versée au bilan négatif, sa-crifiée sur l'autel de la démocratie libérale. Le libéralisme économique, la consommation effrénée, les productions cinématographiques de Hollywood valent-ils autant que le plus modeste des vers de GOETHE? J'en doute..

Le Dr. jur. Erich SCHWINGE commente deux livres américains d'Edward N. PETER-SON et John H. BACKER, consacrés à l'his-toire de l'occupation américaine en Alle-magne au lendemain de la seconde guerre mondiale. La conclusion des deux auteurs américains est très négative: "Malgré les ef-forts du Général Lucius D. CLAY, la poli-tique d'occupation américaine a été un la-mentable échec. Les Américains ont l'art de toujours gagner les guerres mais aussi de toujours perdre la paix". Cette dernière phrase signifie que la diplomatie américaine s'avère incapable de créer un "ordre" juste dans les régions du monde où elle est ame-née à intervenir militairement.

L'échec de la diplomatie américaine en Eu-rope Centrale était prévisible quand on se souvient des plans abracadabrants élaborés dans l'entourage de ROOSEVELT quant à l'avenir de l'Allemagne. EISENHOWER vou-lait liquider 3000 à 3500 dirigeants alle-mands (militaires, policiers et membres de la NSDAP). Joseph PULITZER, lui, rêvait de faire fusiller ou pendre 1.500.000 individus, industriels et banquiers compris.

Mais la palme du ridicule macabre revient indubitablement au Ministre américain Henry MORGENTHAU. Des militaires américains avaient élaboré un plan prévoyant la remise sur pied rapide de l'industrie allemande après les hostilités. Y avait notamment col-laboré le Ministre de la Guerre Henry Lewis STIMSON. Ce plan, serein, conforme à cer-taines tendances de la diplomatie américaine des années 20, ROOSEVELT le rejeta comme "mauvais", parce qu'il ne "punissait" pas les Allemands, ne prévoyait pas leur castration et leur éradication biologique (sic!). ROOSEVELT ne pouvait souscrire qu'à un plan farfelu, conforme à ses fantasmes; ce fut le "Plan Morgenthau". ROOSEVELT don-na l'ordre de retirer le plan Stimson de la circulation et donna aussitôt des directives à MORGENTHAU: 1) les Allemands ne pou-vaient plus posséder d'avions; 2) plus per-sonne en Allemagne ne pouvait porter d'uni-forme; 3) plus aucun défilé, plus aucune pa-rade ne pouvait avoir lieu en Allemagne. On mesure là la puérilité du Président des Etats-Unis. Mais, pour MORGENTHAU, l'es-sentiel était de briser définitivement les reins de l'industrie allemande. Le Reich, en conséquence, devait être transformé en "Etat agricole", de façon à ce que les in-dustries britannique et belge puissent prospé-rer. Les 18 millions de travailleurs alle-mands superflus devraient alors être dépor-tés en Afrique Centrale pour "y travailler" ou nourris par les cuisines roulantes de l'ar-mée d'occupation américaine (sic!). Les installations industrielles et les carrières de minerais devaient être dynamitées, les mines de charbon noyées, la Ruhr internationalisée, la Sarre annexée à la France, etc.

Après la mort de ROOSEVELT, survenue le 12 avril 1945, et l'accession à la présidence de TRUMAN, les idées farfelues de MOR-GENTHAU firent long feu. Les Britanniques (CHURCHILL excepté) considérèrent d'em-blée ces spéculations comme irréalisables et insensées. Ce sera STIMSON qui accom-pagnera TRUMAN à Potsdam. Mais l'esprit de MORGENTHAU continua à hanter bon nombre de cerveaux américains. Le régime d'occupation allait, malgré les efforts de STIMSON et de CLAY, ressentir les effets de la propagande orchestrée autour du Plan Morgenthau.

Les démocraties occidentales considéraient leur participation à la guerre comme une croisade en vue de rétablir le droit. Il y a tout lieu de rester sceptique à l'encontre de telles intentions, écrit SCHWINGE, lorsque l'on étudie la praxis réelle de l'occupation. Les Américains ont agi de manière systè-matique contre les conventions de La Haye. Celles-ci n'ont été en vigueur que tant que subsistait une situation de belligérance et un gouvernement allemand, en l'occurence celui de DöNITZ. Celui-ci cesse d'exister par dé-cret des quatre puissances occupantes le 5 juin 1945, décision confirmée lors de la con-férence de Potsdam, le 1 août 1945. Le gouvernement allemand est remplacé par une Commission interalliée qui représentera seule l'autorité jusqu'au début des années 50. Par l'inexistence d'un gouvernement, les limites que le droit international impose norma-lement aux occupations militaires tombent. Les alliés procèdent sans que n'existent des normes juridiques valables. En fait, l'Al-lemagne n'existait plus et, en conséquence, il n'y avait plus de "prisonniers de guerre" allemands; ceux-ci étaient traités comme des apatrides, comme des sujets dépourvus de droits.