Le traditionalisme et la Lituanie

Mindaugas Kaktavičius

Source: http://www.radikaliai.lt/

La tradition est ce qui se transmet. C'est ce qui reste constant dans les métamorphoses constantes de l'histoire et de la vie lituaniennes. C'est une source authentique de valeurs fiables de la culture nationale, qui nourrit toutes les cellules de la culture et de la mentalité nationale (1). La présente publication étudie les origines philosophiques et la vision du monde des nouvelles doctrines des mouvements religieux traditionalistes en Lituanie. Elle se concentre sur les concepts traditionalistes les plus influents du passé et du 20ème siècle, qui ont eu l'impact le plus fort sur l'émergence des nouveaux mouvements religieux (NRM) contemporains les plus influents dans notre pays.

Sacrum versus profanum

Avant de procéder à un examen plus détaillé des origines philosophiques et de la vision du monde des doctrines traditionalistes des NRM en Lituanie, nous aborderons brièvement l'idéologie du traditionalisme et définirons les concepts de base que nous utiliserons, ainsi que les doctrines traditionalistes qui ont eu l'impact le plus fort sur l'émergence et la propagation des NRM. Nous commencerons notre analyse par son concept central. L'origine du terme NRM doit être retrouvée au Japon, où le phénomène a commencé à être étudié au début du 20ème siècle. Le terme "nouvelles religions" est une traduction du japonais shin shukyo. Emprunté aux sociologues japonais dans les années 1970, les chercheurs occidentaux en ont fait un terme universel à utiliser à la place des termes "secte", "culte" ou autres "dénominations". Les sectes sont limitées aux groupes religieux, psychothérapeutiques, politiques ou commerciaux hautement manipulateurs [2].

En Occident, une approche différente des phénomènes religieux en général a commencé à émerger aux 19ème et 20ème siècles. Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye (1848-1920) (photo, ci-dessus), le père néerlandais des études religieuses modernes, a inventé pour la première fois le terme "phénoménologie de la religion" dans son livre Lehrbuch der Religionsgeschichte (1887). Pour cet érudit, l'objectif de la phénoménologie de la religion était de collecter des données historiques afin d'analyser les concepts de la religion. Les idées de P. D. Chantepie de la Saussaye ont été suivies par un autre Néerlandais, William Brede Kristensen (1867-1953), qui a proposé de décomposer le phénomène de la religion en éléments spécifiques à des religions particulières.

La phénoménologie de Kristensen (photo, ci dessus) s'est beaucoup inspirée, mais elle s'est encore plus appuyée sur le concept très influent de sacré (das Heilige) développé par le théologien luthérien allemand Rudolf Otto (1869-1937) dans son livre éponyme publié en 1917.

Le sacré selon R. Otto se trouve "derrière" le sacré, [...] elle peut le déterminer, le conditionner, mais il ne peut pas être identifiée à la sainteté" [3]. Pour Otto, "l'espace et le temps sont divisés en deux sphères: le sacré et le profane" [4]. Cette division donne au sacré une nouvelle "place" - le "centre" du monde, l'axis mundi. Les Lituaniens, comme beaucoup de peuples, avaient leurs propres "centres" du monde - les alci.

Un exemple de "centre" du monde moderne et du nouvel âge est la pyramide dite de Merkinė dans le village de Česuki dans le district de Varėna (photo, ci-dessus). Plus tard, le thème du sacré a été développé par le spécialiste roumain des religions Mircea Eliade [5] (1907-1986), par le Néerlandais Gerardus van der Leeuw (1890-1950) [6] et par de nombreux autres chercheurs, qui ont tenté de définir la différence entre les deux mondes - celui dans lequel vit la personne religieuse et le monde séculier. Il est vrai que la dichotomie entre le sacré et le séculier, l'ésotérique et l'exotérique, n'est pas forte dans toutes les religions. Dans le bouddhisme, par exemple, le dualisme entre le sacré et le profane n'est pas reconnu, alors que dans les mouvements du nouvel âge, il revêt une importance capitale, comme en témoigne la stricte hiérarchie des membres de ces mouvements : les nouveaux venus se voient enseigner les "secrets" du NRM jusqu'à ce qu'ils atteignent le seuil de l'initiation, et, une fois ce seuil franchi, ils sont introduits dans le royaume du sacrum.

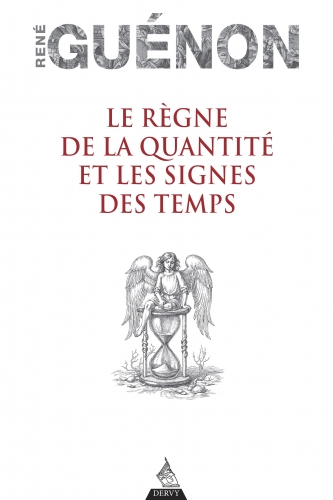

La distinction entre le sacré et le profane a été définie par les traditionalistes, influents partisans de la méthodologie comparative, dont l'école est également connue sous le nom de traditionalisme intégral ou de pérennisme (de Sophia Perennis, qui signifie "sagesse éternelle" en latin). L'inspirateur du mouvement traditionaliste, René Guénon (1886-1951), célèbre spécialiste français des études culturelles comparatives, de l'esthétique et de l'histoire de l'art, converti à l'islam, "a souligné la relativité du "culte des valeurs matérielles" et de la "civilitsation" qui sont exaltés en Occident et qui sont considérés dans le système de valeurs des civilisations traditionnelles comme des manifestations de "barbarie"".

Outre cet érudit, plusieurs autres pionniers du mouvement traditionaliste ont exercé une grande influence: de Ceylan (aujourd'hui Sri Lanka), où le mouvement traditionaliste a été fondé.

Ananda Coomaraswamy (1877-1947), métaphysicien né en Suisse et l'un des plus grands spécialistes des études comparatives indiennes et occidentales de la culture, de l'esthétique et des arts;

Le poète et peintre Frithjof Schuon (1907-1998), érudit suisse de langue allemande;

Titus Burckhardt (1908-1984);

Le spécialiste iranien de la religion, de la philosophie, de l'esthétique et de l'art Seyyed Hossein Nasr (né en 1933).

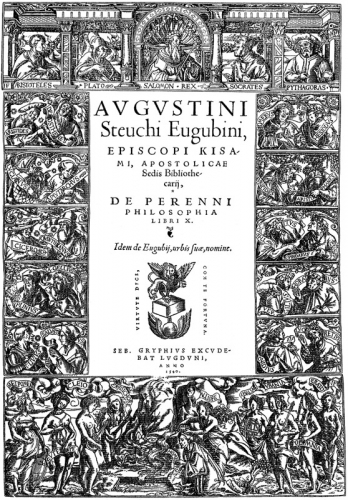

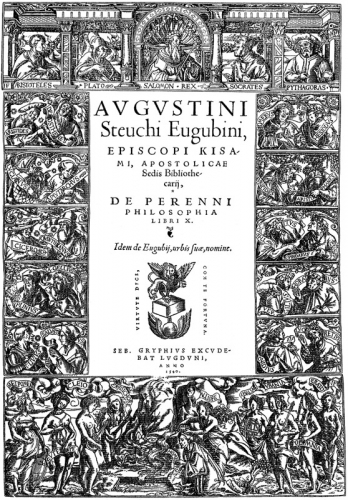

Ces penseurs ont affirmé que le monde moderne devait être réformé sur la base des traditions culturelles chères à l'humanité depuis des millénaires, qu'ils ont identifiées dans leurs textes comme le concept fondateur de la Tradition, qu'ils ont capitalisé et associé à la Sophia Perennis. Le terme Sophia Perennis ou Philosophia Perennis remonte d'ailleurs à la Renaissance. L'érudit allemand Gottfried Leibniz (1646-1716) a écrit plus tard sur ce sujet, mais c'est en fait le bibliothécaire du Vatican et théologien Agostino Steuco (Steucho/Steuchus/Steuchius), moins connu, qui a décrit pour la première fois l'idée de sagesse éternelle et inventé le terme "Philosophia Perennis" dans son ouvrage De philosophia perenni sive veterum philosophorum cum theologia christiana consensu libri X, publié en 1540. Il est vrai que les termes "source éternelle de la volonté de Dieu" ou "sagesse éternelle de Dieu" ont été utilisés par les scolastiques dès les 12ème et 15ème siècles, mais la phrase "Dieu est l'entendement, le compris et l'entendement de l'entendement" de Steuchius est devenue légendaire pour les philosophes à venir.

Comme nous pouvons le constater, les idéologues traditionalistes susmentionnés et leurs inspirateurs ont souligné l'importance du symbolisme, de la métaphysique et de la spiritualité. Ils se sont inspirés des traditions orientales pour affirmer que le monde occidental vivait un âge des ténèbres (Kali Yuga). Il ne pouvait être aidé que par une élite intellectuelle revivifiée qui ressusciterait de l'oubli les connaissances longtemps oubliées qui avaient formé le cœur de la mentalité des sociétés traditionnelles il y a des centaines ou des milliers d'années. L'époque au cours de laquelle la tradition divine s'est épanouie est appelée l'âge d'or (Satya Yuga).

Par une coïncidence intéressante, de nombreux traditionalistes étaient des adeptes de l'islam, la religion qui a connu la plus forte croissance dans le monde au cours du siècle dernier. L'islam est aujourd'hui pratiqué par plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde. En Lituanie, bien que de nombreux adeptes de cette religion aient servi fidèlement notre État multiculturel et polyconfessionnel (en particulier dans les structures militaires) au cours des siècles, depuis l'apogée du Grand-Duché de Lituanie (elle constituait certaines des unités militaires les plus fiables du Grand-Duché de Lituanie), une petite communauté de musulmans - environ 3200 personnes - a survécu jusqu'à aujourd'hui. Comme les Karaïtes, les Juifs (Hassidim et Mitnageds) et les confessions chrétiennes (catholiques latins, catholiques grecs, vieux croyants, orthodoxes, luthériens évangéliques, réformés évangéliques), ils sont reconnus par la loi lituanienne comme une communauté religieuse traditionnelle, qui regroupe sept communautés (8). Comme dans le reste du monde, l'islam est la religion la plus en expansion en Lituanie. En témoignent non seulement le nombre croissant de convertis à l'islam en Lituanie, mais aussi la littérature qu'ils publient et les sites web qu'ils gèrent [9].

L'islam a une longue et profonde tradition en Lituanie. Les premiers musulmans étaient des Tatars, un groupe ethnique unique qui vit actuellement en République de Lituanie, dans la partie occidentale de la République du Belarus et à la frontière orientale de la République de Pologne. Les Tatars sont apparus aux 14ème et 16ème siècles et se sont installés dans le Grand-Duché de Lituanie, à l'invitation de Vytautas le Grand. Ayant perdu leur langue en peu de temps, les Tatars de Lituanie ont préservé leur identité nationale pendant plus de 600 ans, grâce à leur fort attachement à leur religion ancestrale, l'islam. Selon certaines sources, les souverains de Lituanie et de Pologne ont toujours été tolérants à l'égard de la société tatare et de sa religion, construisant des mosquées sur leurs terres et permettant aux Tatars de pratiquer leur religion sans entrave. En 1988, la Société culturelle tatare lituanienne a été fondée et les activités sociales des communautés tatares ont été rétablies.

En 1998, le Muftiyat, le centre spirituel des musulmans sunnites en Lituanie, a été restauré. "Cependant, les Tatars ne sont pas les seuls musulmans à vivre en Lituanie. Au cours des dix dernières années, des visiteurs étrangers ont commencé à arriver en Lituanie et à s'y installer pour y vivre ou y étudier. Bien que la Lituanie soit un pays chrétien, ils ont suivi avec diligence les traditions de leur pays d'origine. En collaboration avec des muftis et des imams tatars, les étudiants étrangers ont relancé les prières du vendredi et ont commencé à organiser des conférences dominicales dans les mosquées et les écoles des petites villes peuplées de Tatars. Outre les nombreuses communautés tatares, Vilnius abrite le muftiyat, le centre spirituel des musulmans sunnites de Lituanie, ainsi que la communauté de la jeunesse musulmane lituanienne, dont le centre est la mosquée de Kaunas" [10].

Martin Lings

Kurt Almqvist

Tage Lindbom

Ashq Dahlén

Il n'est pas surprenant qu'outre Guénon, les musulmans comprennent le traditionaliste F. Schuon, ses disciples Martin Lings (1909-2005), un Britannique, et les Suédois Kurt Almqvist (1912-2001) et Tage Lindbom (1909-2001), ainsi que Burckhardt, S. H. Nasr, et le compatriote iranien Ashq Dahlén (né en 1972).

D'autres traditionalistes, il faut le souligner, ne pratiquaient que des religions traditionnelles: Coomaraswamy était hindou, Marco Pallis (1895-1989), un Britannique, était bouddhiste, avec un intérêt particulier pour les traditions religieuses et la culture du Tibet, et le Français Jean Borella (né en 1930) était chrétien et néoplatonicien.

Julius Evola (1898-1974), éminent spécialiste italien des études culturelles et religieuses comparatives, qui s'est intéressé toute sa vie à l'hermétisme, au bouddhisme et au taoïsme, et qui a publié un certain nombre d'études comparatives importantes, s'est également décrit comme un traditionaliste "en cette époque de ténèbres spirituelles". La liste pourrait s'allonger à l'infini. Mais le fait est que la victoire du traditionalisme, ou plutôt de la Tradition, qui est restaurée à travers lui, sur la postmodernité peut être considérée comme au moins partiellement acquise. Les traditionalistes soulignent que notre époque n'est pas seulement une période d'obscurité et de crise, mais aussi un "royaume de la quantité" (terme de Guénon), où l'homme et le cosmos sont de plus en plus remplis de matérialité. Depuis la Renaissance, affirment-ils, le monde occidental a presque complètement perdu tout lien avec la Sophia Perennis et le sacrum. Dans le sous-continent indien, ces termes ont un équivalent sanskrit, le sanātana dharma ("loi éternelle"). L'hindouisme est la plus ancienne religion du monde, qui fait partie d'une tradition extrêmement complexe, la troisième après le christianisme et l'islam en termes de nombre d'adeptes (environ 1 milliard).

Voici un bref aperçu des principales thèses des gardiens de la Tradition. Selon René Guénon, "[...] les civilisations traditionnelles sont fondées sur l'intuition intellectuelle. En d'autres termes, dans ces civilisations, la doctrine métaphysique est la chose la plus importante, et tout le reste en découle. [...] Le monde moderne tente de toutes ses forces, tout en se réclamant de la science, de tendre vers un seul but: le développement de la production et de la mécanisation. Ainsi, en voulant asservir la matière, les hommes deviennent eux-mêmes ses esclaves. Ils ne se contentent pas de limiter leurs prétentions intellectuelles - si elles existent encore aujourd'hui - à l'invention et à la construction de mécanismes. Les hommes sont devenus eux-mêmes des mécanismes. [...] La qualité ne signifie plus grand-chose, seule la quantité compte. C'est pourquoi la civilisation moderne peut être qualifiée de quantitative, c'est-à-dire de matérialiste" [11].

Guénon souligne l'existence d'une "science sacrée" et d'une "science profane". "Le monde moderne est un monde de négation de la Tradition et de la vérité surhumaine. Si les hommes le comprenaient, la transformation finale du monde ne serait pas une catastrophe, mais il est désormais impossible de l'éviter. [...] Mais rien ne pourra jamais vaincre la vérité. Rappelons donc la devise de certaines des anciennes organisations initiatiques d'Occident : "Vincit omnia Veritas" - "La vérité triomphe de tout" [12]. Les paroles de Guénon sont devenues prophétiques des décennies plus tard, le rapport de la Fédération de la Croix-Rouge indiquant que le nombre de catastrophes naturelles a atteint un niveau record cette année, avec pas moins de 500 désastres en 2007 (contre 427 l'année précédente).

Burckhardt (photo, ci-dessus) a enseigné à aimer la tradition. "Pour comprendre une culture, il faut l'aimer, et cela ne peut se faire que sur la base de ses valeurs universelles et intemporelles. Ces valeurs sont essentiellement les mêmes dans toutes les vraies cultures, et elles satisfont non seulement les besoins physiques mais aussi les besoins spirituels de l'homme, sans lesquels sa vie n'a pas de sens. Rien ne nous rapproche plus d'une autre culture que les œuvres d'art qui la représentent, comme si elles en étaient le "centre". Il peut s'agir de peintures sacrées, de temples, de cathédrales, de mosquées ou encore de tapis anciens. Nous pouvons donc beaucoup mieux comprendre, par exemple, les formes intellectuelles et éthiques de la culture bouddhiste si nous connaissons l'image typique du Bouddha" [13].

Schuon a ajouté à la profondeur de la pensée de ces penseurs la miniature mystique "Être avec Dieu": "Soyez avec Dieu dans la vie. Dieu sera avec vous dans la mort. Soyez avec Dieu dans le temps. Dieu sera avec vous dans l'éternité. Souvenez-vous de Moi. Je me souviendrai de vous" [14].

Coomaraswamy a dit: "Les nations sont créées par les poètes et les artistes, et non par les commerçants et les politiciens. Les principes les plus profonds de la vie sont dans l'art" [15]. Pour ce penseur, le mot "nationalisme" signifiait l'expression culturelle d'une nation. Lorsque l'Inde est devenue indépendante, il a déclaré publiquement : "Soyez vous-mêmes". Le traditionaliste déclarait ainsi l'authenticité esthétique plutôt que l'aspect politique de la liberté.

Il est regrettable que de nombreux nouveaux mouvements religieux en Lituanie n'aient rien à voir avec la Tradition, mais soient influencés par la "McDonaldisation", l'expansion de la "culture" occidentale que Guénon craignait tant, ainsi que par le syncrétisme. Il est également désagréable que les traditionalistes soient souvent accusés de promouvoir un nationalisme fasciste. Pourtant, Guénon, Burckhardt, Schuon, Coomaraswamy, Pallis et Lings sont des humanistes qui luttent pour les droits des opprimés, des humiliés et pour la préservation de leurs traditions, et de telles accusations sont à l'origine de l'émergence de figures ultra-nationalistes à travers le monde, comme par exemple celle du philosophe russe, néo-eurasiste, qui s'est fait un nom sur la scène internationale, le philosophe russe et néo-eurasiste Alexandre Douguine (né en 1962) [16], le fondateur français du mouvement "Nouvelle Droite" Alain de Benoist (né en 1943), ou encore des propagandistes néo-nazis comme Stephen McNallen (né en 1948) [17].

Cependant, à côté des figures fascistes, il existe aussi dans notre pays des gardiens holistiques du sacrum.

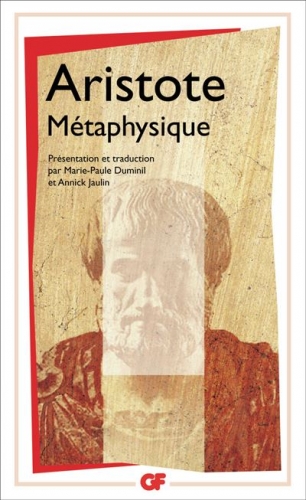

Le terme "holisme" est dérivé du mot grec "holos", qui signifie "entier". "Le principe de base du holisme remonte à la Métaphysique d'Aristote: "Le tout est plus que la somme des parties". En d'autres termes, pour nous comprendre nous-mêmes, comprendre le monde, l'univers, nous devons considérer l'ensemble (sphères biologique, chimique, sociale, économique, mentale, linguistique et autres). Ce n'est qu'en comprenant le tout que nous pouvons comprendre comment les différentes parties du tout fonctionnent. Le terme "holisme" a été utilisé pour la première fois par le Premier ministre sud-africain, officier militaire (maréchal), botaniste et philosophe Jan Christian Smuts (1870-1950) dans son livre de 1926 intitulé Holism and Evolution (Holisme et évolution). Il définit le holisme comme "la tendance de la nature à former des ensembles qui sont plus grands que la somme de leurs parties, en tenant compte de la créativité de l'évolution".

Le terme "holisme" est dérivé du mot grec "holos", qui signifie "entier". "Le principe de base du holisme remonte à la Métaphysique d'Aristote: "Le tout est plus que la somme des parties". En d'autres termes, pour nous comprendre nous-mêmes, comprendre le monde, l'univers, nous devons considérer l'ensemble (sphères biologique, chimique, sociale, économique, mentale, linguistique et autres). Ce n'est qu'en comprenant le tout que nous pouvons comprendre comment les différentes parties du tout fonctionnent. Le terme "holisme" a été utilisé pour la première fois par le Premier ministre sud-africain, officier militaire (maréchal), botaniste et philosophe Jan Christian Smuts (1870-1950) dans son livre de 1926 intitulé Holism and Evolution (Holisme et évolution). Il définit le holisme comme "la tendance de la nature à former des ensembles qui sont plus grands que la somme de leurs parties, en tenant compte de la créativité de l'évolution".

La vie de J. Ch. Smuts, érudit et polyglotte, n'est pas sans rappeler la philosophie du holisme : il a lutté contre l'apartheid naissant en Afrique du Sud et a fondé les Nations unies. Lorsqu'Albert Einstein a lu "Holisme et évolution", il a déclaré qu'au cours du prochain millénaire, les gens seraient influencés par deux choses : sa théorie de la relativité et le holisme de J. Ch. Smuts. Le célèbre physicien a également ajouté que J. Ch. Smuts est "l'une des onze personnes au monde" à avoir compris sa théorie de la relativité. Une statue en l'honneur du fondateur du holisme est érigée sur Parliament Square, à Londres. J. Ch. Smuts est également considéré par les Juifs comme l'une des personnes ayant le plus contribué à la fondation d'Israël. Plusieurs rues des villes israéliennes portent son nom, ainsi qu'un certain nombre de plantes qu'il a trouvées en Afrique du Sud.

Par ailleurs, le holisme rappelle non seulement la culture mélanésienne de Nouvelle-Calédonie, que le missionnaire protestant Maurice Leenhardt (1878-1954) appelait le cosmomorphisme (la symbiose parfaite entre l'homme et le monde naturel qui l'entoure), mais aussi la foi balte, où nos ancêtres recherchaient l'harmonie avec les plantes, les animaux et les phénomènes naturels.

Dans la seconde moitié du 20ème siècle, les théories physiques du chaos et de la complexité se sont développées à partir du holisme. Le holisme a influencé l'écologie, une nouvelle approche de la théorie économique, la philosophie du langage, l'anthropologie, l'architecture, le design, l'éducation, la médecine psychosomatique" [18]. Il est vrai que certains spéculent sur le holisme et le transforment en un autre mouvement new age. Par exemple, l'Institut de santé holistique de Kaunas a été fondé, où l'on enseigne la médecine extrasensorielle, la bioénergie, l'"astrologie médicale", la chiromancie, la parapsychologie, la "psychologie spirituelle", etc.

Le retour à la tradition est également recherché par la foi balte, souvent qualifiée sans raison de "païenne" (latin paganus - "villageois"), bien que les adeptes de cette foi n'aient pas peur du mot "païen".

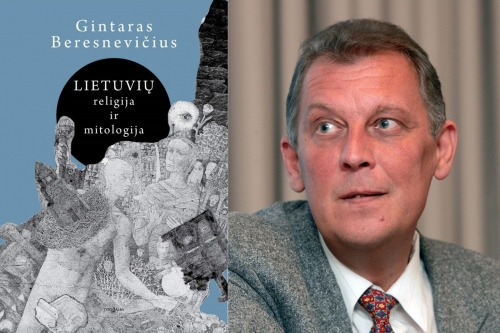

Il est vrai que Gintaras Beresnevičius admet qu'il est impossible de recréer une religion ancienne, "mais il est possible de recréer (créer ?) une certaine attitude, une humeur de l'âme - une ouverture religieuse à l'environnement - sur la base d'expériences spéciales sacrées" [20]. Beresnevičius qualifie les Romuviens - membres de la communauté confessionnelle balte Romuva - de "bouddhistes zen partiellement lituaniens", "et le bouddhisme zen, comme l'expérience sacrée de la nature, n'exclut pas un autre type de religiosité" [21]. Selon l'universitaire, l'idée du peuple romuva est le lien entre l'homme, ses ancêtres, la nature et l'univers. En d'autres termes, il s'agit d'un retour à la tradition. Surtout que dans le mouvement romuva, on peut sentir l'individualité de la personnalité, ils ne sont pas nivelés comme dans beaucoup de NRM : "... les Romuvas sont différents, individuels, leur religiosité ne les met pas dans un ghetto socialement, émotionnellement, elle n'endommage pas leur psyché", tandis que, mentionnant le cas de la Parole de Foi comme exemple, G. Beresnevičius souligne que "si vous parlez à l'un d'entre eux, vous parlez à tous" [22].

Les Romuvas eux-mêmes le disent: "Romuva est une foi et une religion baltes. Romuva, c'est la paix, l'harmonie et la beauté - les valeurs les plus importantes de notre esprit. Romuva est une religion de vie et d'harmonie. Le nom de Romuva a brillé à nouveau avec la renaissance d'un peuple et d'une ancienne foi naturelle. En la qualifiant de "baltique", nous soulignons son ancienneté et sa tradition ininterrompue" [23]. Par ailleurs, les Romuvas reconnaissent la réincarnation, bien que cette doctrine soit issue de la philosophie indienne.

Le premier krivi lituanien Jonas Trinkūnas (photo) a été ordonné sur la tombe de Gediminas à Vilnius en 2002, après un hiatus de 600 ans. G. Beresnevičius a qualifié cet événement d'importance européenne. Il s'agit bien sûr d'une des pierres angulaires de la restauration de la Tradition. Malheureusement, les autorités de notre pays, la Lithuanie, favorisent les NRM destructeurs - par exemple, le mouvement très controversé des adeptes d'Osho est enregistré comme une communauté bouddhiste auprès du ministère de la Justice, alors qu'il n'a rien à voir avec le bouddhisme, et ceux qui professent la foi balte ne reçoivent toujours pas de reconnaissance de la part de l'État.

Dans son livre sur la foi balte, Trinkūnas explique: "Vydūnas a écrit à plusieurs reprises sur l'ancienne foi des Lituaniens et s'est émerveillé de sa sagesse. Une caractéristique importante de cette foi était son autosuffisance; elle a grandi et s'est développée comme un chêne sacré dans sa terre natale. Malheureusement, l'expérience spontanée du Grand Mystère a été entravée et interrompue, et la perte de conscience de soi a pu se poursuivre pendant des siècles. Notre ancienne foi n'a jamais consisté à lire des livres et à en discuter. L'essence de cette foi était la vie elle-même et sa sagesse. Aujourd'hui, cependant, nous avons besoin de livres sur la religion naturelle et la vision du monde, car la connaissance vivante de la foi ancestrale s'est évanouie. La civilisation agressive dilue encore davantage la mémoire naturelle des peuples. En pensant à l'avenir de la nation, nous aspirons à sa survie et à celle de ses valeurs spirituelles. La tradition balte est la vision du monde, les anciennes croyances, les coutumes, le folklore, etc. et Romuva symbolise l'unité et la continuité de cette tradition" [24].

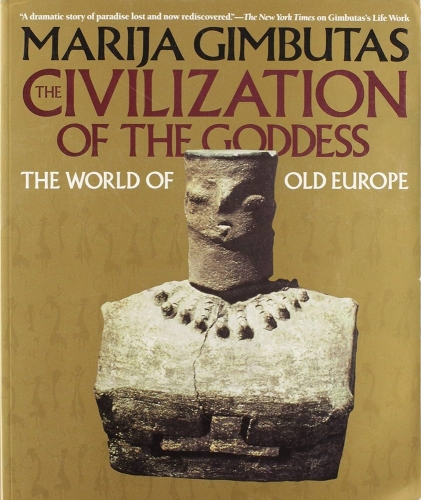

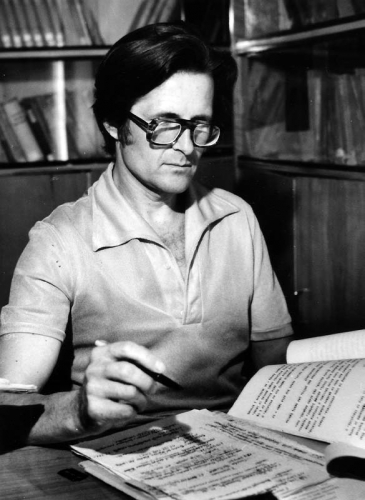

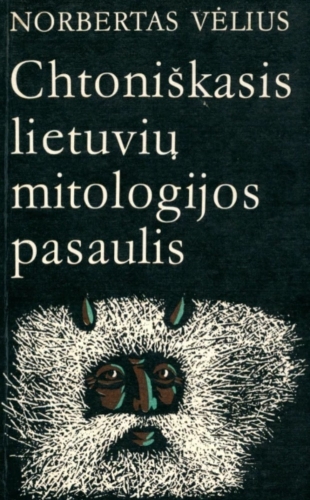

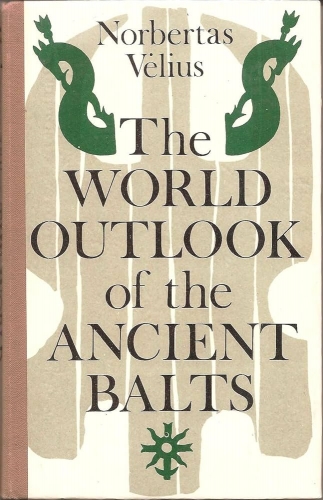

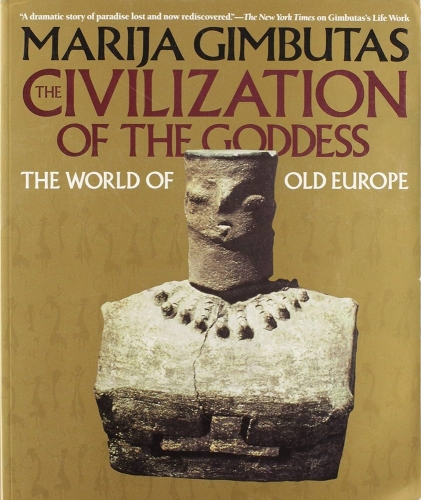

La nature traditionnelle de la foi balte a fait l'objet de nombreux écrits de la part de G. Beresnevičius (1961-2006), ainsi que Norbertas Vėlius (1938-1996) (photo, ci-dessus), qui a écrit The Ancient Baltic Worldview (1983), Sources of Baltic Religion and Mythology (4 volumes, 1996-2005) et d'autres ouvrages, Marija Gimbutienė/Marija Gimbutas (1921-1994), Pranė Dundulienė (1910-1991), Nijolė Laurinkienė, Elvyra Usačiovaitė, Libertas Klimka, Dainius Razauskas, Radvilė Racėnaitė, Vladimiras Toporovas et d'autres.

L'idée de Gimbutiene (Marija Gimbutas) selon laquelle la mythologie balte est une fusion des cultures matricentriques de la vieille Europe et de la nouvelle religiosité patricentrique apportée par les Indo-Européens est la plus proche du concept de Tradition. Il est vrai que le matricentrisme de la Vieille Europe n'est qu'une hypothèse qui existe depuis le 19ème siècle et qui a influencé les mouvements néopaïens qui ont émergé dans le monde dans la seconde moitié du 20ème siècle (dont le plus célèbre est peut-être la Wicca, un NRM, créé en 1954 par l'occultiste britannique Gerald Gardner (1884-1964).

Il faut cependant admettre que les origines du néopaganisme remontent à la Renaissance, avec la publication en 1532 de la Theologia mythologica du médecin allemand Georg Pictorius de Villigen (c.1500-1569) (gravure, ci-contre). Plus tard, en 1717, l'"Ordre des druides" a été fondé, suivi d'un intérêt pour l'héritage scandinave et, au début du 20ème siècle, pour les runes. Le plus grand spécialiste des runes est peut-être le poète, écrivain et occultiste autrichien Guido von List (1848-1919), qui a publié en 1908 une sorte de classique, Das Geheimnis der Runen (Le secret des runes).

Il faut cependant admettre que les origines du néopaganisme remontent à la Renaissance, avec la publication en 1532 de la Theologia mythologica du médecin allemand Georg Pictorius de Villigen (c.1500-1569) (gravure, ci-contre). Plus tard, en 1717, l'"Ordre des druides" a été fondé, suivi d'un intérêt pour l'héritage scandinave et, au début du 20ème siècle, pour les runes. Le plus grand spécialiste des runes est peut-être le poète, écrivain et occultiste autrichien Guido von List (1848-1919), qui a publié en 1908 une sorte de classique, Das Geheimnis der Runen (Le secret des runes).

Malheureusement, le néopaganisme a ensuite fusionné avec le mouvement new age. Selon Beresnevičius, cette fusion complète la société moderne avec la montée des tendances polythéistes, des doctrines orientales, des enseignements sur la réincarnation, du féminisme, de l'environnementalisme, de l'essor de l'astrologie et de l'exploration de la conscience et de l'inconscient dans la science et la parapsychologie. Tout cela a éloigné la société de la Tradition et l'a rendue laïque [25].

La tradition n'a pas complètement disparu. Des tentatives relativement mineures ont été faites pour étudier les runes lituaniennes (sic!). L'érudite lituanienne Pranciška Regina Liubertaitė (photo) affirme que non seulement les Scandinaves, les Anglo-Saxons (Anglais, Saxons, Jutes, Frisons), les Goths, les Turcs, les Hongrois, mais aussi... les Lituaniens possédaient des runes. Une plaque avec des signes runiques, qui a donné beaucoup à réfléchir [26], a été trouvée lors de la construction de l'ascenseur de la colline de Gediminas en 2003. Le mot rune est d'origine indo-européenne, et il signifie un secret, c'est-à-dire une tradition.

La tradition n'a pas complètement disparu. Des tentatives relativement mineures ont été faites pour étudier les runes lituaniennes (sic!). L'érudite lituanienne Pranciška Regina Liubertaitė (photo) affirme que non seulement les Scandinaves, les Anglo-Saxons (Anglais, Saxons, Jutes, Frisons), les Goths, les Turcs, les Hongrois, mais aussi... les Lituaniens possédaient des runes. Une plaque avec des signes runiques, qui a donné beaucoup à réfléchir [26], a été trouvée lors de la construction de l'ascenseur de la colline de Gediminas en 2003. Le mot rune est d'origine indo-européenne, et il signifie un secret, c'est-à-dire une tradition.

En résumé, tous les traditionalistes, qu'ils soient modérés ou radicaux, partagent le même désir de ramener la Tradition, seuls les moyens qu'ils proposent diffèrent.

À l'opposé des gardiens du sacrum (des phénoménologues aux traditionalistes et aux holistes) se trouvent les philosophes cyniques du postmodernisme et du transhumanisme.

Profanum contre sacrum

La philosophie postmoderne a été influencée par la phénoménologie, le structuralisme, l'existentialisme et la philosophie analytique. Mais voyons ce qui nous intéresse le plus dans ce cas, à savoir l'approche de la religion par la philosophie postmoderne.

Commençons par une hypothèse: le postmodernisme, contrairement aux gardiens du sacrum, nie le dualisme entre le monde spirituel et le monde physique, entre l'esprit et les objets qu'il valorise; en d'autres termes, la postmodernité est un monde qui peut être influencé par la seule pensée. Les postmodernistes nient la Tradition et influencent la mentalité de la société moderne sécularisée avec la vision que tout est hyperréalité, pseudo-événement, virtualité, simulacre. Les transhumanistes nient également la Tradition, mais ils rêvent d'une utopie du corps. Rappelez-vous les paroles prophétiques du penseur anglais Thomas More (1478-1535): "[...] les utopistes, par leurs facultés instruites par les sciences, sont admirablement habiles dans les inventions qui procurent toutes les commodités de la vie" [27].

Nous aimerions définir les principaux termes inventés et utilisés par les anti-traditionalistes (transhumanistes).

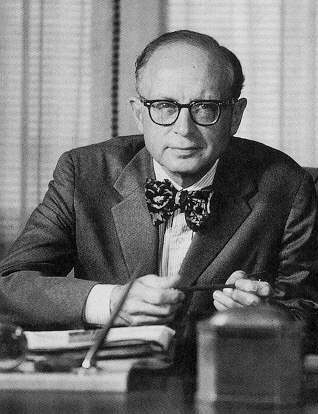

Daniel Boorstin

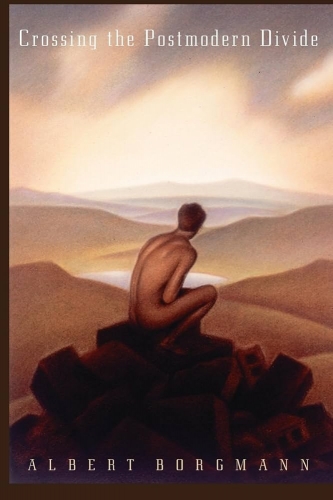

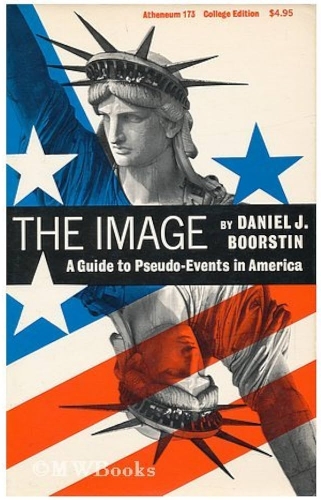

Hyperréalité. Dans la philosophie postmoderne, l'incapacité de la conscience à distinguer la réalité de la fantaisie. Les philosophes les plus célèbres qui ont étudié l'hyperréalité sont le Français Jean Baudrillard (1929-2007), l'Allemand Albert Borgmann (né en 1937), l'Américain Daniel Boorstin (1914-2004) et l'Italien Umberto Eco (né en 1932).

Baudrillard a déclaré: "La distorsion de l'espace qui suit la distorsion d'une planète équivaut au désensablement de la souche humaine, ou à sa réversion dans l'hyper-courant de la simulation. C'est la fin de la métaphysique, la fin du fantasme, la fin de la science-fiction, le début d'une ère d'hyperréalité" [28]. Borgmann a souligné l'aliénation de notre société par rapport à la Tradition, car elle est devenue hyperactive, pathologiquement accro au travail. Boorstin a dit un jour que le plus grand obstacle qui nous empêche de découvrir la forme de la terre, ses continents et ses océans, est l'illusion que nous savons. Eco a qualifié l'hyperréalité, paradoxalement, de "faux authentique".

Pseudo-événement. D. Boorstin a emprunté ce terme à Guy Debord (1931-1994), le célèbre situationniste auteur de l'ouvrage légendaire La Société du spectacle (1967). Un pseudo-événement est créé pour attirer l'attention des médias, mais il ne fonctionne pas dans la réalité. C'est la publicité qui s'est emparée de notre monde, les "nouvelles" biaisées, les "nouvelles" créées par les sociétés de relations publiques (PR). L'événement n'existe plus dans une société qui a oublié la Tradition, mais il a été remplacé par un pseudo-événement qui devient "plus réel que la réalité". Par exemple, la lettre "M" est censée créer le monde de McDonnald's, qui représente un certain aliment, mais en réalité la lettre "M" dans le monde profane ne signifie pas grand-chose. En revanche, la rune M (mannaz ou manwaz) a toujours signifié l'homme et, dans la Tradition, comme d'autres runes, elle a été chargée de sens.

Virtualité. Le terme a été inventé par Ted Nelson (né en 1937) (photo), philosophe américain et expert en technologies de l'information qui a inventé le terme hypertexte en 1963. On lui attribue également la phrase suivante: "La plupart des gens sont stupides, le gouvernement est mauvais, Dieu n'existe pas, tout est mauvais". Le virtuel représente tout ce qui n'est pas réel. En d'autres termes, c'est un profanum.

Simulacre. Le "père" de ce terme est Baudrillard. Les simulacres sont l'imagination utopique, la science-fiction et la "réalité" hyperréelle.

Pour résumer les grandes lignes de la philosophie postmoderne, il est clair que, selon Baudrillard, ce monde est une copie (copyworld). La réalité n'est plus réelle, elle a disparu de sa propre carte. Ou, comme le dirait Jacques Derrida (1930-2004), un autre philosophe postmoderne français, il y a "religion et espace-temps virtuel" [29].

"Il est vrai qu'il existe aussi une alternative (ou plutôt une opposition) positiviste à la Tradition: le transhumanisme. Le concept d'Übermensch, présenté au public dans le livre de Friedrich Nietzsche (1844-1900) de 1883 Ainsi parlait Zarathoustra (Also sprach Zarathustra), est au cœur de cette alternative. Elle trouve son origine dans l'expression "survie du plus apte" inventée par le philosophe anglais Herbert Spencer (1820-1903), telle qu'elle est décrite dans son ouvrage Principles of Biology de 1864, écrit en réponse à son admiration pour les idées de Charles Darwin (1809-1882). L'idée du surhomme a cependant dégénéré lorsque les nazis l'ont utilisée à leurs propres fins, déclarant que les Aryens étaient des surhommes, la "race supérieure" (en allemand: Herrenvolk). Dans la culture populaire et dans les nouveaux mouvements religieux, le surhomme est l'un des personnages les plus importants. Les hommes politiques utilisent également l'image du surhomme.

On peut qualifier tout cela de sophismes historiques ou de simples spéculations. Cependant, depuis un certain temps, il existe dans le monde une philosophie futuriste du transhumanisme (ou posthumanisme), qui est prise très au sérieux par beaucoup.

La pionnière du transhumanisme contemporain est l'artiste américaine Natasha Vita-More (née en 1950; de son vrai nom Nancie Clark) (photo), qui a écrit en 1982 le Manifeste pour l'art transhumaniste. On peut y lire: "L'art transhumaniste développe et prolifère de nouveaux modes d'expression artistique. Notre esthétique et nos expressions, liées à la science et à la technologie, stimulent l'expérience sensorielle. Les transhumanistes cherchent à améliorer et à activer la vie. Nous utilisons la technologie pour activer et améliorer la vie" [30].

Mais il ne s'agit là que des premières étapes du transhumanisme moderne (ou posthumanisme). L'une des figures les plus importantes associées au transhumanisme moderne est le philosophe et futurologue d'origine iranienne Fereidoun M. Esfandiary (1930-2000) (photo), qui a déclaré avoir "une grande nostalgie de l'avenir". En 1989, il a écrit un ouvrage de référence sur la philosophie du transhumanisme, Are You a Transhumanist?

Fils d'un diplomate iranien, il avait déjà visité 17 pays à l'âge de 11 ans, puis a travaillé pour la Commission des Nations unies en Palestine entre 1952 et 1954. Il a écrit plusieurs livres de fiction sous son vrai nom, et des ouvrages philosophiques scientifiques, futurologiques et transhumanistes sous le pseudonyme FM-2030 (il pensait qu'en 2030, notre civilisation aurait déjà considérablement changé - "cette année-là, nous serons devenus éternels"). Malheureusement, en 2000, le philosophe est emporté par un cancer. À sa demande, le corps de FM-2030 a été cryogénisé à l'Alcor Life Extension Foundation en Arizona.

Le transhumanisme (également connu sous le nom de >H ou H+) est aujourd'hui un vaste mouvement intellectuel et culturel qui soutient les dernières découvertes technologiques et scientifiques. Les transhumanistes pensent que les humains deviendront progressivement beaucoup plus intelligents et capables, c'est-à-dire des post-humains qui seront immortels - mais dans leur corps plutôt que dans leur âme [32].

La transformation des humains en post-humains a été décrite par l'éminent philosophe américano-japonais Francis Fukuyama (né en 1952). Dans son célèbre ouvrage La fin de l'histoire et le dernier homme (1992), il affirme que l'époque actuelle est la fin de l'histoire, car elle représente le point final de l'évolution idéologique de l'humanité et l'universalisation de la démocratie libérale occidentale.

Dix ans plus tard, dans son livre Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution (2002), Fukuyama a développé cette thèse, affirmant que la fin de l'histoire ne peut survenir avant la fin des sciences naturelles et de la technologie. Pour lui, le fait que l'humanité soit sur le point de prendre le contrôle de ses processus évolutifs aura un effet profond et extrêmement destructeur sur la démocratie libérale. Les post-humains, selon Fukuyama, en manipulant le génome humain, seront capables de refaire l'humanité de la manière la plus neutre sur le plan idéologique et de la vision du monde. En d'autres termes, ce sera aussi la fin de la Tradition.

Incidemment, il convient de noter qu'en tant qu'ennemi idéologique du président américain George W. Bush (né en 1946), Fukuyama a souligné que les États-Unis ont grandement exagéré le danger de l'"islam radical", car la lutte contre le djihad n'est pas militaire, mais plutôt politique, une bataille avec les cœurs et les esprits de la population musulmane du monde, c'est-à-dire une bataille avec la Tradition. "Dans la période post-historique, il n'y aura ni art ni philosophie, seulement l'entretien perpétuel du musée de l'histoire" [33], conclut tristement Fukuyama.

Ainsi, après avoir brièvement discuté des origines philosophiques et de la vision du monde des doctrines des nouveaux mouvements religieux traditionalistes en Lituanie, nous pouvons dire qu'ils ont été principalement influencés par les diverses théories traditionalistes qui se sont répandues au cours du 20ème siècle. Leurs idéologues les plus influents ont encouragé les personnes de différents pays et religions à se tourner vers leurs racines et à prendre conscience de l'importance des valeurs traditionnelles dans un monde désacralisé dominé par de puissantes tendances à la commercialisation culturelle.

Parallèlement aux doctrines traditionalistes, des systèmes de vision du monde et des religions influentes telles que le taoïsme, le bouddhisme chan, le bouddhisme zen, le bouddhisme seon, l'hindouisme et le shintoïsme gagnent du terrain dans le monde d'aujourd'hui, tout comme la promotion du holisme et la déclaration de la relation indissoluble de l'homme avec la nature. Le nombre croissant de partisans de ces visions du monde, des holistes profondément enracinés dans l'élite universitaire et artistique occidentale, sont convaincus que, comme l'affirme le célèbre Livre des changements chinois (Yijing), tout est lié dans le monde et que, par conséquent, la nature ne peut être séparée de l'homme, et l'homme ne peut être séparé de la nature (ou de Dieu). Ces attitudes, qui ont suivi la puissante vague de l'orientalisme postmoderne, se sont largement répandues en Occident et sont devenues partie intégrante de la culture, de l'esthétique, de l'art et de la religion postmodernes. Selon les idéologues postmodernes influents, il n'y a plus de religion et de réalité clairement centrées dans le monde postmoderne de la culture méta-civilisationnelle, car nous vivons dans un contexte de lutte et de concurrence entre une multitude d'idées et de théories religieuses, et nous errons donc dans le monde comprimé de la mondialisation, à la recherche d'une vision du monde et d'une attitude religieuse plus acceptables pour tout le monde.

Selon les transhumanistes, à l'avenir, "dans l'ère humaine, les machines seront des dieux", "les machines complexes seront une forme évolutive de la vie" et "la logique sera un produit de l'imagination humaine" (selon les mots de l'écrivain anglais Robert Pepperell, fondateur de la branche posthumaniste du mouvement transhumaniste, né en 1963). Contrairement à de nombreuses régions du monde, où l'on observe un retour croissant aux valeurs traditionnelles de la culture, de la religion, de l'éthique et de l'art, en Lituanie, nous devons dire que les nouveaux mouvements religieux ont tendance à ignorer la tradition.

La plupart du temps, par manque de compréhension de l'importance des traditions culturelles dans le monde actuel, ils courent après des modes post-mondaines qui séduisent les gens qui ne croient pas en la valeur de la Tradition. En effet, la tradition ne se promeut pas d'elle-même, elle doit être découverte pour elle-même. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles la tradition unique de la culture et de la religion baltes, qui est si importante pour notre culture, notre mentalité et notre conscience nationale, a si peu de partisans. Cette situation est très surprenante pour de nombreux spécialistes religieux étrangers, en particulier les Japonais, qui sont parfaitement conscients de l'importance du maintien des traditions culturelles et religieuses nationales dans un monde post-moderne qui nivelle les distinctions.

Notes:

[1] A. Andrijauskas, Beresnevičius et les possibilités de la réception heuristique de l'histoire de la culture de la GDL // Kultūrologija 14. Est-Ouest: études comparatives V. - Vilnius, Institut de la culture, de la philosophie et de l'art, 2006, p. 29.

[2] M. D. Langone, Secular and Religious Critics of Cults : Complementary Visions, Not Irresolvable Conflicts, 22 novembre 2006, http://www.csj.org/infoserv_articles/langone_michael_secularandreligious....

[3] G. Beresnevičius, "Sanctification et laïcité": une brève introduction à un sujet inattaquable // Mircea Eliade, Sanctification et laïcité - Vilnius, Mintis, 1997, p. viii.

[4] Ibid, p. x

[5] M. Eliade, Sanctification et laïcité - Vilnius, Mintis, 1997.

[6] G. Van der Leeuw, Phänomenologie der Religion - Tübingen, J. C., 1933.

[7] A. Andrijauskas, Histoire comparée des idées de civilisation. - Vilnius Academy of Arts Publishing House, 2001, p. 335.

[8] http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/71392.htm.

[9] Cheikh Ali El-Tantawi, Introduction à l'islam. - Kaunas, Mosque, 2001 ; le journal de l'Union des communautés tatares de Lituanie "Lietuvos totoriai" - près de 140 numéros ont été publiés depuis 1995 [données du 26.02.2012], le journal peut être consulté sur Internet à l'adresse http://www.tbn.lt/lt/?id=8&item=43 ; et il y a également les sites web des musulmans vivant en Lituanie www.islamas.lt et www.musulmonai.lt.

[10] http://islamas.lt/il.htm.

[11] http://www.lib.ru/POLITOLOG/genon.txt.

[12] Ibid.

[13] http://www.worldwisdom.com/Public/Authors/Detail.asp?AuthorID=4#excerpt.

[14] http://www.frithjof-schuon.com/TEXT1142ENG.htm.

[15] http://www.tamilnation.org/hundredtamils/coomaraswamy.htm.

[16] http://www.evrazia.org.

[17] McNallen a créé en 1985 une pseudo-science, la métagénétique, prônant un homme nouveau au-delà des découvertes de la génétique, rappelant le "vrai Aryen" créé par les ariosophes nazis.

[18] M. Peleckis, The Phenomenon of Industrial Subculture (5) : Holistic Art in Lithuania // Literatura ir menas, 23.11.2007, http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3166&kas=straipsnis&st_id=11786.

[19] Publicité dans le magazine Būrėja, 2005, n° 12 (38).

[20] G. Beresnevičius, Ant laiko ašmenų (Sur les axes du temps) - Vilnius, Aidai, 2002, p. 95.

[21] Ibid, p. 94.

[22] Ibid, pp. 93-94.

[23] Sous le signe de Romuva. Notre foi aujourd'hui. - Vilnius, Floramedia Baltic, 2001, p. 2.

[24] J. Trinkūnas, Baltic Faith. Vilnius, Diemedžio leidykla, 2000, pp. 5, 6, 8.

[25] G. Beresnevičius, Ant laiko ašmenų - Vilnius, Aidai, 2002, p. 87.

[26] Il y avait peut-être la seule communauté en Lituanie, bien que virtuelle, intéressée par Tradicija ir ruų paslaptys (Tradition et mystères des runes), qui se trouvait sur le site http://lietuva.white-society.org et s'appelait " Baltosios tradicijos " (Traditions baltes), mais sa page a été fermée ; les runes intéressent également certains musiciens industriels, comme le groupe Sala, originaire d'Utena.

[27] T. More, Utopia. - Vilnius, Vaga, 1968, p. 109.

[28] J. Baudrillard, Simuliakrai ir simuliacija - Vilnius, Baltos lankos, 2002, p. 143.

[29] J. Derrida, G. Vattimo et al, Religija - Vilnius, Baltos lankos, 2000, p. 10.

[30] http://www.transhumanist.biz/transhumanistartsmanifesto.htm.

[31] FM-2030, Êtes-vous un transhumain ? Monitoring and Stimulating Your Personal Rate of Growth in a Rapidly Changing World - New York, Warner Books, 1989.

[32] M. Peleckis, Transhumanisme : espoirs et dangers // Literatura ir menas, 14.09.2007, http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3156&kas=straipsnis&st_id=11370.

[33] F. Fukuyama, La fin de l'histoire // The Natural Interest, été 1989, p. 18.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le terme "holisme" est dérivé du mot grec "holos", qui signifie "entier". "Le principe de base du holisme remonte à la Métaphysique d'Aristote: "Le tout est plus que la somme des parties". En d'autres termes, pour nous comprendre nous-mêmes, comprendre le monde, l'univers, nous devons considérer l'ensemble (sphères biologique, chimique, sociale, économique, mentale, linguistique et autres). Ce n'est qu'en comprenant le tout que nous pouvons comprendre comment les différentes parties du tout fonctionnent. Le terme "holisme" a été utilisé pour la première fois par le Premier ministre sud-africain, officier militaire (maréchal), botaniste et philosophe Jan Christian Smuts (1870-1950) dans son livre de 1926 intitulé Holism and Evolution (Holisme et évolution). Il définit le holisme comme "la tendance de la nature à former des ensembles qui sont plus grands que la somme de leurs parties, en tenant compte de la créativité de l'évolution".

Le terme "holisme" est dérivé du mot grec "holos", qui signifie "entier". "Le principe de base du holisme remonte à la Métaphysique d'Aristote: "Le tout est plus que la somme des parties". En d'autres termes, pour nous comprendre nous-mêmes, comprendre le monde, l'univers, nous devons considérer l'ensemble (sphères biologique, chimique, sociale, économique, mentale, linguistique et autres). Ce n'est qu'en comprenant le tout que nous pouvons comprendre comment les différentes parties du tout fonctionnent. Le terme "holisme" a été utilisé pour la première fois par le Premier ministre sud-africain, officier militaire (maréchal), botaniste et philosophe Jan Christian Smuts (1870-1950) dans son livre de 1926 intitulé Holism and Evolution (Holisme et évolution). Il définit le holisme comme "la tendance de la nature à former des ensembles qui sont plus grands que la somme de leurs parties, en tenant compte de la créativité de l'évolution".

Il faut cependant admettre que les origines du néopaganisme remontent à la Renaissance, avec la publication en 1532 de la Theologia mythologica du médecin allemand Georg Pictorius de Villigen (c.1500-1569) (gravure, ci-contre). Plus tard, en 1717, l'"Ordre des druides" a été fondé, suivi d'un intérêt pour l'héritage scandinave et, au début du 20ème siècle, pour les runes. Le plus grand spécialiste des runes est peut-être le poète, écrivain et occultiste autrichien Guido von List (1848-1919), qui a publié en 1908 une sorte de classique, Das Geheimnis der Runen (Le secret des runes).

Il faut cependant admettre que les origines du néopaganisme remontent à la Renaissance, avec la publication en 1532 de la Theologia mythologica du médecin allemand Georg Pictorius de Villigen (c.1500-1569) (gravure, ci-contre). Plus tard, en 1717, l'"Ordre des druides" a été fondé, suivi d'un intérêt pour l'héritage scandinave et, au début du 20ème siècle, pour les runes. Le plus grand spécialiste des runes est peut-être le poète, écrivain et occultiste autrichien Guido von List (1848-1919), qui a publié en 1908 une sorte de classique, Das Geheimnis der Runen (Le secret des runes).  La tradition n'a pas complètement disparu. Des tentatives relativement mineures ont été faites pour étudier les runes lituaniennes (sic!). L'érudite lituanienne Pranciška Regina Liubertaitė (photo) affirme que non seulement les Scandinaves, les Anglo-Saxons (Anglais, Saxons, Jutes, Frisons), les Goths, les Turcs, les Hongrois, mais aussi... les Lituaniens possédaient des runes. Une plaque avec des signes runiques, qui a donné beaucoup à réfléchir [26], a été trouvée lors de la construction de l'ascenseur de la colline de Gediminas en 2003. Le mot rune est d'origine indo-européenne, et il signifie un secret, c'est-à-dire une tradition.

La tradition n'a pas complètement disparu. Des tentatives relativement mineures ont été faites pour étudier les runes lituaniennes (sic!). L'érudite lituanienne Pranciška Regina Liubertaitė (photo) affirme que non seulement les Scandinaves, les Anglo-Saxons (Anglais, Saxons, Jutes, Frisons), les Goths, les Turcs, les Hongrois, mais aussi... les Lituaniens possédaient des runes. Une plaque avec des signes runiques, qui a donné beaucoup à réfléchir [26], a été trouvée lors de la construction de l'ascenseur de la colline de Gediminas en 2003. Le mot rune est d'origine indo-européenne, et il signifie un secret, c'est-à-dire une tradition.

- 4 - Là était la beauté de l'ancien ordre aristocratique : chacun était pleinement respecté dans son caractère spécifique, à son rang reconnu, et chacun se comportait sincèrement selon ce rang, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de conflits nés de la jalousie ou de l'envie.

- 4 - Là était la beauté de l'ancien ordre aristocratique : chacun était pleinement respecté dans son caractère spécifique, à son rang reconnu, et chacun se comportait sincèrement selon ce rang, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de conflits nés de la jalousie ou de l'envie. - 11 - Pour moi, dès ma prime jeunesse, je n'étais jamais tombé amoureux ; en tout cas je ne m'étais jamais avoué qu'un amour germait en moi, car mon inconscient très puritain n'admettait pas la simple possibilité d'une chute dans la sensualité, condamnée comme une faiblesse. En outre la conscience des hommes baltes de ma génération qui furent plus ou moins mes contemporains, était encore entièrement déterminée par la tension : sanctuaire inviolable - vice […] ce qui les conduisait d'une part à idéaliser démesurément la femme dite "comme il faut", d'autre part à traîner dans la boue, avec autant d'exagération, toute femme qui menait une vie contraire à l'idéal, ce qui excluait une vie amoureuse libre sous la forme de la beauté.

- 11 - Pour moi, dès ma prime jeunesse, je n'étais jamais tombé amoureux ; en tout cas je ne m'étais jamais avoué qu'un amour germait en moi, car mon inconscient très puritain n'admettait pas la simple possibilité d'une chute dans la sensualité, condamnée comme une faiblesse. En outre la conscience des hommes baltes de ma génération qui furent plus ou moins mes contemporains, était encore entièrement déterminée par la tension : sanctuaire inviolable - vice […] ce qui les conduisait d'une part à idéaliser démesurément la femme dite "comme il faut", d'autre part à traîner dans la boue, avec autant d'exagération, toute femme qui menait une vie contraire à l'idéal, ce qui excluait une vie amoureuse libre sous la forme de la beauté.

Avec 21,7% des voix, l’Union de la Patrie (Tevynes Sajunga - LKD) avait remporté légèrement le premier tour, avec 0.17% de plus que le parti centriste des Paysans et Verts (LVZS = Lietuvos Valstieciu ir Zaliuju Sajunga, ex LVLS). Il avait obtenu 20 sièges contre 19 pour ces derniers. Mais le vote uninominal a inversé la donne car le LVZS a obtenu 35 sièges contre seulement 9 pour le TS-LKD, obtenant en tout 54 sièges sur 140. La majorité est éloignée mais au sein d’une coalition de centre-droit, le LVZS sera en position de force, le TS-LKD devant se contenter de 29 sièges. A eux deux néanmoins, ils sont majoritaires.

Avec 21,7% des voix, l’Union de la Patrie (Tevynes Sajunga - LKD) avait remporté légèrement le premier tour, avec 0.17% de plus que le parti centriste des Paysans et Verts (LVZS = Lietuvos Valstieciu ir Zaliuju Sajunga, ex LVLS). Il avait obtenu 20 sièges contre 19 pour ces derniers. Mais le vote uninominal a inversé la donne car le LVZS a obtenu 35 sièges contre seulement 9 pour le TS-LKD, obtenant en tout 54 sièges sur 140. La majorité est éloignée mais au sein d’une coalition de centre-droit, le LVZS sera en position de force, le TS-LKD devant se contenter de 29 sièges. A eux deux néanmoins, ils sont majoritaires.

Vor fast

Vor fast  Quand il s’agit d’émettre des garanties militaires et de rédiger des rapports somptueux pour noter les nations, les représentants américains accordent beaucoup d’importance aux valeurs partagées. Personne ne peut se méprendre sur les seuls points communs entre l’Arabie Saoudite et l’Amérique, voir le commerce du pétrole et les ennemis occasionnels tels qu’Oussama Ben Laden.

Quand il s’agit d’émettre des garanties militaires et de rédiger des rapports somptueux pour noter les nations, les représentants américains accordent beaucoup d’importance aux valeurs partagées. Personne ne peut se méprendre sur les seuls points communs entre l’Arabie Saoudite et l’Amérique, voir le commerce du pétrole et les ennemis occasionnels tels qu’Oussama Ben Laden.

Lituania, Polonia y Ucrania unidos militarmente

Lituania, Polonia y Ucrania unidos militarmente