Par Laurent Pinsolle - Ex: http://fortune.fdesouche.com/

Après avoir lu beaucoup de livres de penseurs alternatifs (…), Jacques Sapir était le dernier grand intellectuel que je voulais étudier.

Après avoir lu beaucoup de livres de penseurs alternatifs (…), Jacques Sapir était le dernier grand intellectuel que je voulais étudier.

« Le nouveau 21ème siècle » [Ed. du Seuil, mars 2008], écrit avant le déclenchement de la crise économique, est un ouvrage de référence sur l’économie et l’idée nationale.

Retour sur la crise de 1997-1999

C’est un point commun de Jacques Sapir avec les deux prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz et Paul Krugman, que de donner une importance particulière à la crise qui a secoué les pays émergents à la fin des années 90. Pour lui, comme pour eux, cette crise est la conséquence d’une déréglementation excessive, notamment sur le plan financier et monétaire et elle démontre, 10 ans avant la crise des subprimes, les immenses dangers de la globalisation néolibérale.

Ce livre complète parfaitement « La grande désillusion » de Joseph Stiglitz, qui travaillait à la Banque Mondiale à cette époque.

S’il en donne une lecture plus politique, le constat économique est aussi sévère. Il montre l’absurdité d’un système où le FMI prêtait de l’argent à des pays émergents pour défendre leur monnaie, à un coût exorbitant, tout en étant voué à l’échec la plupart du temps. Il souligne que « la Malaisie et le Chili (…) ont dû leur réussite à des mesures de contrôle de capitaux ».

Bref, alors que le FMI déversait de l’argent pour lutter contre les marchés, tout en imposant des mesures d’austérité souvent violentes pour la population, la solution à cette crise était une restriction des marchés de capitaux. L’auteur souligne malicieusement : « si les Etats-Unis sont capables d’engager à perte plus de 60 milliards de dollars pour tenter d’enrayer une crise financière (…) n’eût-il pas été plus judicieux d’investir la même somme dans des actions de développement ? »

L’auteur utilise une image particulièrement brillante pour appuyer les thèses d’une « re-fragmentation des espaces financiers et commerciaux ». Il fait le parallèle avec les cales d’un cargo. Et s’il reconnaît volontiers qu’une cale sans compartiment est plus pratique, il souligne qu’en cas de tempête, elle devient un danger menaçant la stabilité du navire. Il souligne que « les architectes et constructeurs de navires le savent depuis des siècles et sacrifient l’optimalité théorique à une conception garante de robustesse ».

Un véritable tournant politique

Par-delà la grave crise économique, pour Jacques Sapir, cette crise a provoqué un changement politique majeur à l’échelle de la planète. Pour lui, « la Russie s’est reconstruite autour d’un projet national et industrialiste ». Plus globalement « la crise a aussi amené de nombreux pays à modifier leurs stratégies économiques, les conduisant à des politiques commerciales très agressives, dont l’addition provoque aujourd’hui une fragilisation générale de l’économie mondiale ».

En effet, depuis un peu plus de dix ans, de nombreux pays émergents ont adopté une stratégie économique visant à accumuler le montant le plus important possible d’excédents commerciaux, de manière à pouvoir mener une politique économique autonome, sans jamais avoir à demander de l’aide à un FMI et des Etats-Unis qui leur imposent des politiques aberrantes. Cela vaut, notamment, pour la Chine, qui accumule des excédents commerciaux colossaux depuis des années.

L’auteur souligne que depuis la fin des années 90, « ces pays ont cherché à se désendetter brutalement, afin de diminuer autant que possible leur exposition au risque financier international ». Mais « le drame, ici, vient de ce [que ce] qui est globalement insoutenable puisse, à l’échelle de chaque pays, apparaître comme une solution viable ». En clair, c’est le FMI et les Etats-Unis, suivis par le reste du monde occidental, qui ont poussé les pays émergents à adopter une stratégie économique porteuse de déséquilibres majeurs…

Pour l’auteur, cet épisode a contribué à l’avortement du siècle américain qui semblait se dessiner à partir de 1991. Il consacre également le retour des Etats-nations et d’une stratégie de défense des intérêts patriotes, que les théoriciens du marché-roi ont souvent tendance à oublier.

* * * * *

Jacques Sapir n’est pas un économiste comme les autres. Passionné de géopolitique, ses écrits offrent également une lecture politique passionnante, qui éclaire particulièrement bien les enjeux d’aujourd’hui et le « retour des nations » qu’il annonce.

L’illusion du droit d’ingérence

Dans la novlangue bien-pensante, le « droit d’ingérence » est un morceau de choix. Il faut dire que le vocabulaire a été bien choisi pour éviter toute contestation. Mais ce n’est pas ce qui arrête un Jacques Sapir, qui n’a que faire des convenances et attaque bille en tête. Il souligne que « l’ingérence humanitaire, [qui] ne peut être que le fait du fort sur le faible, alors qu’un principe de droit doit, par essence, pouvoir être appliqué tout autant au fort qu’au faible », [devient] au passage un « colonialisme humanitaire ».

Il souligne que cela « introduit une division immédiate au sein des nations, entre celles dont les moyens de défense les protègent de toute tentative d’ingérence et celles dont les moyens de défense sont suffisamment faibles pour qu’elles puissent devenir, le cas échéant, des cibles dans une guerre humanitaire ». Pire, pour lui, cela incite à « monter en puissance dans ses moyens de défense, l’échelon ultime (…) étant la possession d’armes de destruction massive »…

Au contraire, c’est « en rétablissant le principe de la souveraineté dans toute sa force (…) que l’on pourra réellement s’opposer au processus de prolifération des armes nucléaires ». Il souligne que cette violation de la souveraineté suspend « les conditions rendant possibles la production et la légitimation des institutions, la possibilité d’un enracinement légitime des institutions importées devient extrêmement problématique. L’ingérence devra donc soit être renouvelée, soit être étendue dans le temps ».

L’auteur souligne que l’intervention occidentale au Kosovo a plutôt empiré les choses, dans un exposé très documenté et critique. Il affirme que « derrière le discours humanitariste (…), on retrouve la cruelle vérité de l’adage bismarckien : la force prime le droit »… Avec Guantanamo et le Patriot Act, il souligne que, pour les Etats-Unis, « la défense des libertés démocratiques n’a sa place, que si elle peut affaiblir un adversaire. Elle cesse d’être un principe d’action, si tel n’est pas le cas ».

Le siècle du retour des nations ?

Pour lui, c’est la défense des intérêts nationaux qui est la solution. Il souligne à quel point l’économie russe a réussi à se relancer à la fin des années 90, en renonçant en partie à la potion amère néolibérale qui lui avait été imposée, provoquant un effondrement de 40% du PIB, en recourant à un cocktail de dévaluation, baisse des prix de l’énergie pour les consommateurs russes, contrôle des changes et aides publiques. Ainsi, l’économie est repartie avant même la hausse du prix des matières premières.

Il cite de larges passages d’un discours de Poutine, à Munich en 2007, où celui-ci affirme que « nous sommes témoins d’un mépris de plus en plus grand des principes fondamentaux du droit international. Bien plus, certaines normes et, en fait, presque tout le système du droit d’un seul Etat, avant tout, bien entendu, des Etats-Unis, a débordé de ses frontières nationales dans tous les domaines, dans l’économie, la politique, et dans la sphère humanitaire, et est imposé à d’autres Etats ».

Pour Sapir, il s’agit d’une « critique radicale de l’idéologie de la mondialisation ». « La souveraineté est une et indivisible » et « le droit international est nécessairement un droit de coordination, et non un droit de subordination » et « il ne peut y avoir de légalité (le droit international) sans légitimité, et que cette dernière ne saurait se construire, dans un univers structuré par des intérêts divergents et des valeurs multiples, que sur la base de la souveraineté ». Souveraineté et démocratie sont intrinsèquement liées.

Pour lui, la solution serait de construire des instances « régionales et politiques, au mieux coordonnées à l’échelle mondiale ». Mais « elles devront faire la place aux intérêts des Etats en raison de la dimension étatique des politiques économiques ». Il y a pour lui un motif d’espoir dans les discours, finalement peu orthodoxes, des principaux candidats à l’élection présidentielle de 2007, qui ont tous emprunté au discours alternatif, en dénonçant les délocalisations par exemple.

L’auteur termine par une conclusion très gaullienne, où, s’il souligne que « la grandeur nationale ne se mange pas en salade », il appelle les Français à embrasser ce nouveau 21ème siècle, qui sera celui des nations, et à préparer une alternative bienvenue pour 2012.

Source : Laurent Pinsolle (article 1 et article 2)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

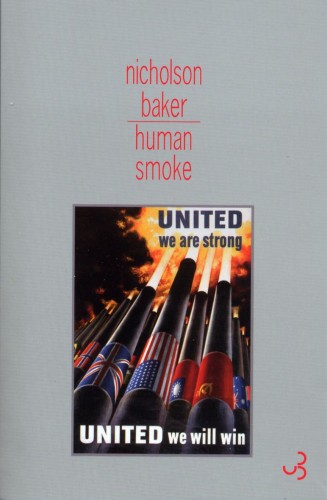

Digg Nicholson Baker est un romancier américain bien connu: il a acquis une réputation (sulfureuse) en Allemagne, où son roman “Vox”, consacré à cette nouvelle forme de sexualité et d’érotisme qui se construit via le téléphone, a connu un succès retentissant. Mais Nicholson Baker a décidé, récemment, de ne plus se consacrer exclusivement aux romans ou à la sexualité par procuration technologique qui turlupine ses contemporains. Son nouvel ouvrage, “Menschenrauch” en allemand, “Fumée humaine”, est consacré à la seconde guerre mondiale. Quelle est la motivation qui a poussé notre auteur à changer de registre? La guerre en Irak! Elle a été vendue au public américain et britannique comme une “guerre juste”, menée par les “bons” contre un “méchant”, que l’on vouait à l’avance au gibet. Cette simplification propagandiste et belliciste, profondément cruelle parce qu’assénée avec bonne conscience, Nicholson Baker l’a tout de suite rejetée, instinctivement. Comme plus d’un pacifiste anglo-saxon, l’hypocrisie et l’hystérie des “guerres justes” menées tambour battant par Londres et Washington l’ont induit à se poser la question cruciale: existe-t-il vraiment une “guerre juste” en soi, et les guerres décrétées

Nicholson Baker est un romancier américain bien connu: il a acquis une réputation (sulfureuse) en Allemagne, où son roman “Vox”, consacré à cette nouvelle forme de sexualité et d’érotisme qui se construit via le téléphone, a connu un succès retentissant. Mais Nicholson Baker a décidé, récemment, de ne plus se consacrer exclusivement aux romans ou à la sexualité par procuration technologique qui turlupine ses contemporains. Son nouvel ouvrage, “Menschenrauch” en allemand, “Fumée humaine”, est consacré à la seconde guerre mondiale. Quelle est la motivation qui a poussé notre auteur à changer de registre? La guerre en Irak! Elle a été vendue au public américain et britannique comme une “guerre juste”, menée par les “bons” contre un “méchant”, que l’on vouait à l’avance au gibet. Cette simplification propagandiste et belliciste, profondément cruelle parce qu’assénée avec bonne conscience, Nicholson Baker l’a tout de suite rejetée, instinctivement. Comme plus d’un pacifiste anglo-saxon, l’hypocrisie et l’hystérie des “guerres justes” menées tambour battant par Londres et Washington l’ont induit à se poser la question cruciale: existe-t-il vraiment une “guerre juste” en soi, et les guerres décrétées Ce livre a provoqué un tollé aux Etats-Unis : on n’a pas manqué de reprocher à Nicholson Baker de professer un « pacifisme naïf et spécieux » ; on l’accuse d’avoir « trahi la mémoire des morts », et surtout de deux grands morts, Churchill et Roosevelt, rien que parce qu’il a cité quelques-uns de leurs textes, pour prouver qu’ils ont délibérément voulu la guerre. On reproche aussi à Nicholson Baker d’avoir voulu prouver l’antisémitisme des alliés et donc d’avoir dit, par ricochet, que l’antisémitisme n’était pas une caractéristique exclusive de l’Axe. En refusant ainsi de localiser l’antisémitisme dans le seul camp allemand, Nicholson Baker aurait dédouané le nazisme et la personne d’Hitler. Telle n’était pas son intention, bien sûr, mais les manichéisme qui président aux discours bellicistes et aux narrations véhiculées par les médias ne tolèrent aucune entorse à leurs schémas binaires : il faut les accepter benoîtement ou subir ostracisme et inquisition. Si Hitler a été indubitablement antisémite, ses adversaires n’étaient pas exempts du même mal, sauf que, chez eux, il était sans doute moins virulent, déclamé de manière moins spectaculaire. Il est vrai que l’historiographie israélienne actuelle, qui n’est pas tendre avec la « narration sioniste » dominante jusqu’ici au sein de l’Etat hébreu, n’omet pas de rappeler que les maximalistes sionistes de l’entre-deux-guerres avaient des sympathies pour l’Axe et pour l’IRA, considéraient que les Britanniques étaient tout à la fois les ennemis principaux de la cause sioniste et les alliés des Arabes en Palestine et en Transjordanie et que les membres du LHI et de l’Irgoun ont lutté contre la présence anglaise et, partant, contre l’Angleterre en guerre contre le Reich et l’Italie fasciste, jusqu’en 1942, année où leurs activistes principaux ont été éliminés par l’action conjuguée des services britanniques et de la Haganah sioniste mais pro-alliée. Pour reprendre le combat contre l’Angleterre dès 1944, bien avant l’effondrement définitif du IIIème Reich (!!), et le continuer jusqu’en 1948, notamment contre la Légion Arabe du général écossais Glubb Pacha. Là encore, dans l’histoire récente du Proche-Orient, les manichéismes ne sont plus de mise dans la communauté scientifique, que l’on appartienne ou soutienne l’un camp ou l’autre.

Ce livre a provoqué un tollé aux Etats-Unis : on n’a pas manqué de reprocher à Nicholson Baker de professer un « pacifisme naïf et spécieux » ; on l’accuse d’avoir « trahi la mémoire des morts », et surtout de deux grands morts, Churchill et Roosevelt, rien que parce qu’il a cité quelques-uns de leurs textes, pour prouver qu’ils ont délibérément voulu la guerre. On reproche aussi à Nicholson Baker d’avoir voulu prouver l’antisémitisme des alliés et donc d’avoir dit, par ricochet, que l’antisémitisme n’était pas une caractéristique exclusive de l’Axe. En refusant ainsi de localiser l’antisémitisme dans le seul camp allemand, Nicholson Baker aurait dédouané le nazisme et la personne d’Hitler. Telle n’était pas son intention, bien sûr, mais les manichéisme qui président aux discours bellicistes et aux narrations véhiculées par les médias ne tolèrent aucune entorse à leurs schémas binaires : il faut les accepter benoîtement ou subir ostracisme et inquisition. Si Hitler a été indubitablement antisémite, ses adversaires n’étaient pas exempts du même mal, sauf que, chez eux, il était sans doute moins virulent, déclamé de manière moins spectaculaire. Il est vrai que l’historiographie israélienne actuelle, qui n’est pas tendre avec la « narration sioniste » dominante jusqu’ici au sein de l’Etat hébreu, n’omet pas de rappeler que les maximalistes sionistes de l’entre-deux-guerres avaient des sympathies pour l’Axe et pour l’IRA, considéraient que les Britanniques étaient tout à la fois les ennemis principaux de la cause sioniste et les alliés des Arabes en Palestine et en Transjordanie et que les membres du LHI et de l’Irgoun ont lutté contre la présence anglaise et, partant, contre l’Angleterre en guerre contre le Reich et l’Italie fasciste, jusqu’en 1942, année où leurs activistes principaux ont été éliminés par l’action conjuguée des services britanniques et de la Haganah sioniste mais pro-alliée. Pour reprendre le combat contre l’Angleterre dès 1944, bien avant l’effondrement définitif du IIIème Reich (!!), et le continuer jusqu’en 1948, notamment contre la Légion Arabe du général écossais Glubb Pacha. Là encore, dans l’histoire récente du Proche-Orient, les manichéismes ne sont plus de mise dans la communauté scientifique, que l’on appartienne ou soutienne l’un camp ou l’autre. Dit jaar is het 90 jaar geleden dat op 11 juli 1920 de student Herman van den Reeck op de Grote Markt te Antwerpen tijdens een verboden Guldensporenbetoging werd neergeschoten. Amper 19 jaar oud was hij een kind van zijn tijd. Hij behoorde tot die groep van jonge mensen die aan het Atheneum te Antwerpen, toen een kweekschool van radicale Vlaams-nationalisten, het geluk hadden leraren te hebben als Pol de Mont en dr. August Borms. Van den Reeck schuwde noch de verantwoordelijkheid in de studentenbeweging, noch de actie, en dit in een tijd waarin jongeren naast hun inzet voor Vlaanderen zich vooral aangesproken voelden door een gedachtewereld die soms troebel en onklaar was met een vleugje humanistisch internationalisme en de nooit-meer-oorloggedachte die leefde na de ‘Groote Oorlog’. Die jongeren, en dus ook Van den Reeck, zoekers in een woelige tijd, hoopten op een betere wereld én een vrij, onafhankelijk Vlaanderen.

Dit jaar is het 90 jaar geleden dat op 11 juli 1920 de student Herman van den Reeck op de Grote Markt te Antwerpen tijdens een verboden Guldensporenbetoging werd neergeschoten. Amper 19 jaar oud was hij een kind van zijn tijd. Hij behoorde tot die groep van jonge mensen die aan het Atheneum te Antwerpen, toen een kweekschool van radicale Vlaams-nationalisten, het geluk hadden leraren te hebben als Pol de Mont en dr. August Borms. Van den Reeck schuwde noch de verantwoordelijkheid in de studentenbeweging, noch de actie, en dit in een tijd waarin jongeren naast hun inzet voor Vlaanderen zich vooral aangesproken voelden door een gedachtewereld die soms troebel en onklaar was met een vleugje humanistisch internationalisme en de nooit-meer-oorloggedachte die leefde na de ‘Groote Oorlog’. Die jongeren, en dus ook Van den Reeck, zoekers in een woelige tijd, hoopten op een betere wereld én een vrij, onafhankelijk Vlaanderen. Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991