samedi, 25 mars 2023

Soros et les Britanniques démantèlent le soi-disant droit international

Soros et les Britanniques démantèlent le soi-disant droit international

Alexander Bovdunov

Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/soros-e-gli-inglesi-stanno-smantellando-il-cosiddetto-diritto-internazionale

Le 17 mars, la Cour pénale internationale de La Haye a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de la médiatrice russe pour les droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Les responsables russes sont accusés d'avoir provoquer un "déplacement illégal" d'enfants depuis les territoires de la ligne de front.

Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une décision politique. Si les enfants n'avaient pas été retirés des territoires où ils étaient en danger, la Russie aurait été accusée de laisser les enfants en danger. Et si les enfants avaient été envoyés en Ukraine (ce qui est inimaginable dans une situation de guerre), on aurait parlé de "nettoyage ethnique". La CPI a trouvé une excuse commode, d'autant plus que les spéculations sur les enfants sont un excellent moyen d'influencer l'opinion mondiale, en particulier européenne, et un pas de plus vers la diabolisation de la Russie et de ses dirigeants.

Et qui sont les juges ?

Tout d'abord, il convient de préciser ce qu'est la Cour pénale internationale. On la confond avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), basé à La Haye, et avec la Cour internationale de justice des Nations unies. En fait, leur seul point commun est leur localisation à La Haye, capitale de facto des Pays-Bas, où siègent le parlement et le gouvernement néerlandais ainsi que de nombreuses institutions internationales. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et la Cour internationale de justice ont tous deux été fondés avec l'approbation des Nations unies. Bien que la Cour pénale internationale ait signé un accord avec les Nations unies, elle n'est pas directement liée à ces dernières. Il s'agit d'une organisation internationale indépendante des Nations unies. Elle existe depuis 2002, date à laquelle son traité fondateur, le Statut de Rome, est entré en vigueur. Seuls les pays qui ont ratifié le traité fondateur sont compétents à son égard. En d'autres termes, ils ont volontairement limité leur souveraineté en faveur de cette structure. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont de tels États.

Cependant, l'instrument de la CPI est très pratique pour utiliser le "droit" comme arme contre la Russie, même s'il n'y a pas de cause réelle. Le fait est qu'au sein des structures de l'ONU, les accusations d'agression, de génocide ou de crimes de guerre sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, une décision du Conseil de sécurité des Nations unies est nécessaire pour reconnaître une action comme une agression. La Cour internationale de justice est également lente à traiter ce type d'affaires. Principalement parce que la Russie (comme les États-Unis) ne reconnaît pas pleinement sa compétence.

Jusqu'à présent, la plupart des enquêtes de la CPI ont été menées contre des pays africains. En Afrique, la CPI a acquis la réputation d'être un instrument de politique néocoloniale et une menace majeure pour la souveraineté, la paix et la stabilité de l'Afrique.

La réaction des libéraux

Dans toute cette affaire de la CPI, on ne voit pas bien comment un organe international peut traiter de questions relatives à des États sur le territoire desquels sa juridiction ne s'étend pas. Ni la Russie ni l'Ukraine n'ont ratifié le statut de Rome, c'est-à-dire l'accord qui sous-tend la création de la CPI. Dans le passé, cependant, la CPI a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de dirigeants d'un pays qui n'est pas partie à l'accord. Le dirigeant en question est Mouammar Kadhafi, accusé par la CPI de crimes de guerre en 2011, lorsqu'une rébellion armée a éclaté en Libye. Auparavant, la CPI avait délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du président soudanais Omar el-Béchir. Toutefois, dans les deux cas, la CPI avait reçu l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies pour mener l'enquête. Aujourd'hui, cette autorisation n'existe pas. En accusant le président russe et la médiatrice des enfants, la CPI remet en cause la souveraineté de la Russie et le système de droit international dans lequel l'ONU a joué, au moins formellement, un rôle-clé. Le remplacement classique d'un ordre mondial dans lequel le droit international, compris comme un ensemble de règles et de procédures claires, jouait au moins un certain rôle, par un "monde fondé sur des règles" dans lequel les règles sont inventées à la volée par les détenteurs autoproclamés de l'autorité morale - les régimes libéraux occidentaux et les ONG libérales.

Le cas de la Cour pénale internationale illustre une contradiction fondamentale entre les approches réalistes et libérales des relations internationales et du droit international. Les réalistes font appel à la souveraineté nationale. Si les États se sont mis d'accord pour la limiter volontairement, la décision leur appartient, mais la limitation ne devrait avoir lieu qu'avec le consentement des États. Les libéraux estiment que les institutions internationales peuvent passer outre cette souveraineté. Selon eux, des institutions dotées d'une juridiction mondiale sont possibles, même si les États n'ont pas volontairement accepté de s'inclure dans cette juridiction.

La voie britannique

Qui dicte les règles de la Cour pénale internationale ? Les trois principaux bailleurs de fonds de l'actuelle CPI sont : 1) George Soros ; 2) le Royaume-Uni, par l'intermédiaire du ministère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth ; 3) l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme de l'Union européenne, dont les initiatives sont liées au bureau de Soros. La Cour est financée par les contributions des États parties et les contributions volontaires de gouvernements, d'organisations internationales, de particuliers, d'entreprises et autres.

Les États-Unis ne versent aucune contribution à la Cour. Les présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, se sont opposés à la compétence de la Cour à l'égard des États-Unis et de leurs citoyens, ainsi qu'à l'égard d'Israël, allié des États-Unis. Le président Trump a même imposé des sanctions contre la CPI. L'administration de Joe Biden a levé les sanctions, mais a annoncé que Washington "continue d'être en désaccord fondamental avec les actions de la CPI sur l'Afghanistan et la Palestine".

Si l'État américain (mais pas les cercles mondialistes) a toujours eu de mauvaises relations avec la CPI, les Britanniques, au contraire, ont activement soutenu l'institution. Principalement parce qu'elle se trouve dans un pays avec lequel les Windsor et de nombreux projets mondialistes, du Bilderberg aux agents étrangers (interdits en Russie) de Bellingcat, ont des liens étroits avec la dynastie régnante.

En 2007, Mabel, comtesse d'Orange-Nassau et en même temps fonctionnaire de Soros, a déclaré : "nous avons poussé à la création de la Cour pénale internationale, qui est maintenant basée à La Haye, faisant de cette ville la capitale internationale de la justice".

L'année dernière, c'est la Grande-Bretagne qui a créé une coalition de donateurs pour faire pression en faveur d'une enquête sur les "crimes russes". Comme l'ont noté les médias occidentaux, "dans les semaines qui ont suivi le 24 février [2022], la Cour a été "inondée d'argent et de détachements"". Les participants occidentaux à la CPI n'ont pas lésiné sur les moyens pour financer l'"enquête" sur l'Ukraine. Les États qui ont initié des contributions financières supplémentaires à la CPI comprennent le Royaume-Uni (24 mars 2022 pour un million de livres sterling "supplémentaire"), l'Allemagne (déclarations des 4 et 11 avril pour un million d'euros "supplémentaire"), les Pays-Bas (déclaration du 11 avril pour une "contribution néerlandaise supplémentaire" d'un million d'euros) et l'Irlande (déclaration du 14 avril pour 3 millions d'euros, dont 1 million d'euros "à distribuer immédiatement").

En d'autres termes, les Britanniques (avec ou sans l'accord des Américains) se plantent. C'est le Front Office qui a eu l'idée, il y a près d'un an, d'instrumentaliser la CPI pour traiter avec la Russie. Et ils ont réussi.

19:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cour pénale internationale, pays-bas, grande-bretagne, georges soros, russie, ukraine, vladimir poutine, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La paix chinoise entre Téhéran et Riyad s'étend à Damas. Et l'Égypte bouge aussi...

La paix chinoise entre Téhéran et Riyad s'étend à Damas. Et l'Égypte bouge aussi...

Enrico Toselli

https://electomagazine.it/la-pace-cinese-tra-teheran-e-riad-si-estende-a-damasco-e-si-muove-anche-legitto/

Alors que Schlein et Meloni s'affrontent pour le titre convoité de majordome le plus fidèle de Biden, le repositionnement géopolitique s'intensifie en Méditerranée. La démarche de Pékin qui a conduit à l'incroyable rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite porte des fruits rapides et de plus en plus étendus. Car l'effet domino concerne aussi la Syrie, où c'est précisément l'Arabie saoudite qui va reprendre son siège diplomatique. Et le geste de Riyad ouvrira la voie à la réintégration de Damas dans le contexte du monde arabe dont la Syrie avait été exclue.

Mais l'Egypte bouge aussi, qui, après l'accord avec la Russie sur la dédollarisation des échanges, est en train de conclure des accords similaires avec la Chine et l'Inde. Des signaux évidemment ignorés par les clercs de la désinformation italienne (ndt: et européenne). Et le système bancaire américain connaît simultanément des difficultés qui se répercutent aussi en Suisse. Ce n'est pas vraiment la meilleure façon de convaincre le monde d'accepter la domination de Washington et de Wall Street.

Entre-temps, Téhéran et Bagdad, pour fêter dignement le 20ème anniversaire de l'invasion anglo-américaine, conviennent de renforcer leur collaboration dans une fonction anti-kurde. En théorie, c'est contre le terrorisme kurde, en pratique c'est contre l'utilisation des Kurdes par les Etats-Unis. Les Turcs, qui sont appelés à voter en mai, sont également tout à fait d'accord sur ce point.

Justement, les élections en Turquie font apparaître les situations paradoxales. Erdogan, qui est particulièrement détesté par l'administration américaine pour ses nombreux volte-face et pour ne pas avoir adhéré aux sanctions contre Moscou, a ralenti ces dernières semaines ses initiatives de coopération avec la Russie. Un refroidissement des relations pour plaire à Washington, qui soutient le candidat rival Kilicdaroglu, en tête dans les sondages. Alors que fait Kilicdaroglu ? Il annonce qu'il renforcera la coopération avec Moscou s'il gagne.

Les déclarations dans une campagne électorale, on le sait, ont très peu de valeur (en Italie, quelqu'un avait même promis un blocus naval pour empêcher l'arrivée d'immigrés clandestins), mais elles sont intéressantes pour évaluer les humeurs et les tendances. Et, pour l'instant, la tendance est d'ignorer complètement le "plan Mattei" qui a tant enthousiasmé les ministres italiens. Hormis la Tunisie, en mal d'argent, d'où qu'il vienne et sans contrepartie, le reste de la Méditerranée, le Proche-Orient et l'Afrique subsaharienne ignorent superbement le projet italien. Mais il vaut mieux éviter d'interrompre le sommeil de Tajani, Crosetto et de Lady Garbatella (= surnom de Giorgia Meloni, ndt).

19:16 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, diplomatie, politique internationale, asie, affaires asiatiques, iran, chine, arabie saoudite, syrie, turquie, italie, égypte |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La nécessité de redécouvrir des paradigmes identitaires au-delà des dichotomies anglo-saxonnes

La nécessité de redécouvrir des paradigmes identitaires au-delà des dichotomies anglo-saxonnes

L'agenda général sera fastidieusement biaisé sur l'axe conservateur/progressiste, jusqu'à la disparition complète d'un modèle social et culturel que l'on qualifierait, tout simplement, de civilisé.

par Giacomo Petrella

Source: https://www.barbadillo.it/108542-la-necessita-di-ritrovare-paradigmi-identitari-oltre-le-dicotomie-anglosassoni/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork

Comment sortir de l'intellectualisme ? C'est une question qui nous ronge comme un ver depuis plusieurs années. Le champ de référence des batailles politiques que l'on définit comme celui de l'après-Nouvelle Droite semble en effet voué à un éternel destin de Cassandre. En bref, nous pouvons bien lire les chiffres de manière managériale, prendre acte de la stagnation de trente ans du PIB et des salaires, de la défaite totale, en termes de productivité à haute valeur ajoutée, de l'Italie dans la concurrence mondiale. Cela n'a guère d'importance. Nous resterons des cas isolés de lucidité mal dissimulée, tandis que l'agenda général sera fastidieusement déformé sur l'axe conservateur/progressiste, jusqu'à la disparition complète d'un modèle social et culturel que nous appellerions, tout simplement, civilisé.

Cette réflexion découle des paroles volées à Massimo Fini lors d'une de ses interviews sur Radio 24 : "Je suis socialiste, libertaire et réactionnaire".

Une synthèse extraordinaire qui, pour ceux qui viennent de certaines lectures, rappellera les analyses syncrétiques de Jean Thiriart. Mais qui, de manière plus réaliste, raconte simplement une Italie intellectuelle consciente de son propre modèle politique, fait de capitalisme d'État, de petites et moyennes entreprises, et d'une culture collective capable de rassembler tous les besoins, hauts et bas, de l'être humain.

Il s'agit essentiellement d'un programme politique de base. Mais c'est encore une plate-forme politique si on la compare au marketing politique désormais éculé qui voit la droite et la gauche non plus comme les faces d'une même pièce, mais plutôt comme des expressions vaniteuses de mécanismes ludiques et hobbystiques, de classes (non) dirigeantes engagées à vendre leur propre futilité adolescente, comme un filtre de réalisme politique mature.

La sortie de l'intellectualisme vers une proposition politique minimale servirait alors à éviter de tomber dans l'hyper-productivisme éditorial, dans la mise en place continue de mécanismes systémiques (conservateur vs woke) grâce auxquels le modèle anglo-saxon continue de se réitérer, transformant aujourd'hui Giorgia Meloni en une nouvelle Thatcher et Elly Schlein en une sorte d'Ocasio-Cortez. Ce qui signifierait aussi être devenus des lecteurs-militants ne craignant plus l'accusation ridicule de "velléitarisme" ; mais des groupes d'intérêts conscients qu'ils peuvent construire une réalité sociale pas forcément faite de darwinisme économico-social ou de redistribution technocratique de la dynamique de la dette.

Et puis il y a, en dehors d'ici, c'est-à-dire à partir d'un espace médiatique très restreint, une partie du monde multipolaire prête à s'engager dans des conflits lourds que l'on croyait oubliés, afin de réifier cette alternative ; si aujourd'hui le niveau de production des biens chinois dépasse à lui seul l'ensemble du PIB (finances, biens et services) des Etats-Unis et de l'UE réunis, il est clair que la construction de l'Etat mondial passera par un conflit qui n'est pas seulement militaire mais clairement anthropologique dans sa globalité.

Le fait qu'en Italie, ce débat d'époque n'existe pas, sauf dans les termes de phrases fonctionnelles/obsessionnelles ("nous sommes fidèles à l'alliance atlantique") est quelque chose d'effrayant. Surtout à une époque où les autocraties tant détestées montrent la naissance d'une nouvelle classe moyenne technico-universitaire structurée et fidèle à la voie des régimes de référence.

En bref : nous nous rendons compte que nous avons eu raison de parler de développement durable du tiers monde et non de blocus naval ; de nouvelles formes d'économies planifiées et non de bons d'achat et de tourisme ; de monnaie moderne et de plein emploi et non de chômage structurel et de déflation salariale.

Ces raisons n'ont pas trouvé de voie politique parce qu'il semblait que l'histoire était vraiment terminée ; peut-être serait-il bon de réaliser ici aussi, au-delà du rideau, que les choses changent, qu'elles sont à nouveau en mouvement.

18:53 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

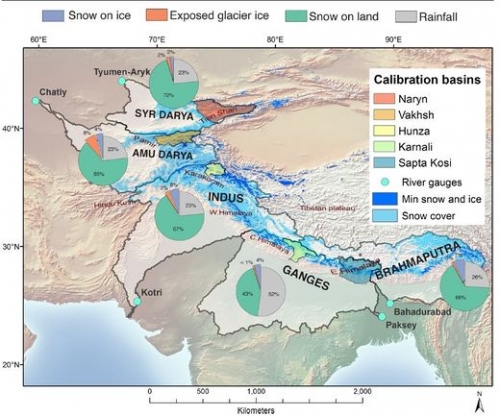

La géopolitique de l'eau

La géopolitique de l'eau

Leonid Savin

Source: https://www.geopolitika.ru/article/geopolitika-vody

Le facteur de l'hydrohégémonie devient un atout important dans les conflits de politique étrangère.

L'eau est traditionnellement considérée comme l'une des ressources les plus importantes dont l'accès doit être garanti. Elle est directement liée à la sécurité alimentaire, c'est-à-dire à l'agriculture, mais s'applique également à tous les types d'industrie (puisque l'eau est nécessaire à une grande variété de cycles de production, de la création de semi-conducteurs au fonctionnement d'équipements standard) et à la production d'électricité.

Les problèmes d'accès aux sources d'eau entraînent automatiquement des effets négatifs tels que les migrations, les épidémies, le déclin économique et les conflits. Le concept d'hégémonie de l'eau est donc apparu dans le contexte de la souveraineté des États (ou plutôt de l'interaction des souverainetés des différents États et de leurs intérêts nationaux). L'hydrohégémonie est une hégémonie au niveau du bassin fluvial, obtenue grâce à des stratégies de gestion de l'eau telles que l'accaparement des ressources, l'intégration et l'endiguement (i).

Les stratégies sont mises en œuvre par le biais d'une variété de tactiques (par exemple, la coercition - la pression, les traités, l'accumulation de connaissances, etc.) qui sont rendues possibles par l'exploitation des asymétries de pouvoir existantes dans un contexte institutionnel international faible.

Les processus politiques extérieurs au secteur de l'eau façonnent les relations hydropolitiques de diverses manières, allant des avantages tirés d'une coopération hégémonique aux aspects déloyaux de la domination. Le résultat de la concurrence en termes de contrôle de la ressource est déterminé par la forme que prend l'hégémonie, généralement en faveur de l'acteur le plus puissant. L'établissement d'une position dominante dans la gestion d'un système fluvial peut être considéré comme un outil attrayant pour un acteur hégémonique en place, car il lui permet de fixer unilatéralement des objectifs nationaux au-dessus de ceux des autres agents. En outre, le contrôle unilatéral crée un effet de levier politique sur les pays en aval (ii).

Zeitoun et Warner ont donc étudié des bassins fluviaux tels que le Jourdain, le Nil, l'Euphrate et le Tigre, mais le modèle pourrait également s'appliquer à d'autres régions - en Asie, en Europe, dans les Amériques. Mais il y a aussi des cas plus proches de nous. Le barrage hydroélectrique de Rogun, au Tadjikistan, a déjà provoqué des tensions entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan (iii).

La répartition de l'eau est toujours un problème en Asie centrale

Par exemple, le deuxième plus grand lac d'Asie, le lac Balkhash au Kazakhstan, est directement lié au fleuve Ili, dont les sources se trouvent en Chine. L'écosystème Ili-Balkhash couvre 400.000 kilomètres carrés, soit plus que la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suisse, les Pays-Bas et la Belgique réunis. Auparavant, la consommation d'eau en Chine même, destinée à approvisionner la région autonome ouïgoure du Qinjiang et à répondre à la demande de l'industrie locale, avait fait baisser le niveau du fleuve, ce qui se traduisit par une diminution rapide de la profondeur du lac (iv). Ces dernières années, le développement des terres et l'expansion des rizières en Chine se sont poursuivis, ce qui se traduit par une diminution du volume d'eau dans le Balkhash (v). Il faut tenir compte du fait que les pénuries d'eau entraînent également la désertification et la perte de fertilité des sols (vi). Il s'agit là d'un phénomène universel. Des conflits similaires à ceux qui opposent le Tadjikistan et l'Ouzbékistan ont lieu dans d'autres régions.

Par exemple, les différends concernant l'eau du fleuve Brahmapoutre sont depuis longtemps une cause de friction politique entre l'Inde et la Chine. En avril 2010, lors de la visite du ministre indien des affaires étrangères S. M. Krishna à Pékin, les Chinois ont désigné pour la première fois une zone du Brahmapoutre où le barrage original de Zangmu, au Tibet, devait être construit. Les fonctionnaires chinois ont assuré à l'Inde que les projets se dérouleraient normalement et ne créeraient pas de pénurie d'eau en aval. En réponse aux demandes ultérieures de l'Inde pour plus d'informations sur les projets, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Hong Lei, a déclaré : "La Chine adopte une attitude responsable à l'égard des projets de transbordement: "La Chine adopte une attitude responsable à l'égard du développement des eaux transfrontalières. Notre politique est que la protection va de pair avec le développement, et nous prenons pleinement en compte les intérêts des pays en aval" (vii).

De plus amples informations sur le projet de barrage ont été publiées dans le cadre de l'actuel plan énergétique quinquennal de la Chine, rendu public en janvier 2013. Ce plan comprenait des propositions de construction de trois barrages de taille moyenne sur le fleuve Yarlung Zangbo. Cela a eu pour effet d'accroître les tensions entre les deux pays, car l'Inde n'a pas été consultée avant le dévoilement du plan et n'en a eu connaissance que par la presse chinoise. Le gouvernement indien a donc été contraint de protester vigoureusement. Le conflit entre les deux pays ne s'est pas arrêté là.

Lorsque la Chine a achevé la construction du projet hydroélectrique de Zangmu (510 MW) au Tibet en octobre 2015, la plupart des médias indiens se sont inquiétés du fait que le barrage empêchait l'eau de s'écouler dans le Brahmapoutre en aval (viii). Un fonctionnaire du ministère chinois des affaires étrangères a fait remarquer que Zangmu faisait partie du projet Riverside et qu'il ne retarderait donc pas l'écoulement de l'eau.

En effet, ce projet ne retient pas l'eau, mais le limon, lui, est retenu, ce qui a un impact sérieux sur la fertilité en aval. Techniquement, le projet construit un barrage pour détourner l'eau de la rivière vers le tunnel. Le barrage détourne généralement entre 70 et 90 % de l'eau, en fonction du permis environnemental obtenu. Cette eau chargée de limon est d'abord déviée vers un bassin de décantation afin que le limon puisse se déposer au fond. En effet, celui-ci brise les arêtes des pales des turbines. L'eau débarrassée du limon est ensuite acheminée dans un long tunnel au bout duquel elle tombe verticalement sur les pales de la turbine. La rotation de la turbine produit de l'électricité. L'eau est ensuite redirigée vers la rivière. De cette manière, l'eau elle-même n'est pas retenue. Mais les boues elles-mêmes se déposent au fond du premier réservoir et sont rejetées dans le lit de la rivière, juste en aval du mur du barrage. La question est de savoir si la force de l'eau qui s'écoule du barrage est suffisante pour transporter une proportion significative de cette boue en aval. Dans la plupart des cas, ce n'est pas possible.

Or, c'est ce limon qui rétablit la fertilité des sols en aval, ce qui rend cette question cruciale.

L'Himalaya est la chaîne de montagnes la plus jeune du monde et les fleuves qui en descendent reconstituent la fertilité des sols dans certaines des plus anciennes régions cultivées de la planète, dans toute l'Asie. Le delta du Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna est presque entièrement composé de ce limon. Des questions controversées se posent également en Thaïlande. Plusieurs barrages sur le Mékong, tels que ceux de Pak Beng et de Luangphabang, sont prévus dans la région, mais certains pensent qu'ils ne sont pas nécessaires pour le système électrique thaïlandais. La société civile et la population thaïlandaises s'interrogent également sur la possibilité d'acheter davantage d'électricité aux pays voisins, y compris les barrages sur le Mékong à Pak Beng et Luang Prabang. Depuis l'année dernière, chaque ménage voit sa facture d'électricité augmenter chaque mois. Ils se demandent "à quoi bon acheter davantage alors que nous disposons déjà d'un énorme excédent énergétique de plus de 50 %" (ix), puisque le coût principal est supporté par les contribuables. Les écologistes tirent également la sonnette d'alarme car ils estiment que l'équilibre naturel sera perturbé.

En ce qui concerne la Russie, la situation concernant la répartition des ressources en eau est différente selon la localisation de la frontière. Par exemple, la frontière russo-finlandaise (1200 km) compte environ 450 rivières, ruisseaux et lacs. Leur cours est généralement orienté vers la Russie et les principales rivières sont la Vuoksa, la Hiitolanjoki et la Tuloma. Le débit total est de 780 mètres cubes par seconde. Il existe quatre centrales hydroélectriques sur la Vuoksa, deux en Finlande et deux en Russie. La Commission finno-russe sur l'utilisation des eaux frontalières s'occupe de la régulation du débit de l'eau. Étant donné que le cours supérieur des rivières se trouve en Finlande, Helsinki a théoriquement plus de chances d'exercer une hégémonie sur l'eau que Moscou.

En ce qui concerne le Kazakhstan, la Russie a une position équilibrée, puisque l'Oural coule en Russie, tandis que le Tobol, l'Ishim et l'Irtych coulent au Kazakhstan. Il n'y a pas eu de problèmes d'eau entre les deux pays en ce qui concerne ces fleuves. Cependant, le cours supérieur de l'Irtych se trouvant en Chine, il en résulte un différend trilatéral et Pékin se montre réticent à répondre aux demandes russes et kazakhes de réglementer l'utilisation et la protection des ressources en eau. En ce qui concerne l'Ukraine, la Russie a un avantage majeur en contrôlant le cours supérieur des principaux affluents du Dniepr - les grands fleuves Desna, Psel, Seim et Voskla. Il convient d'ajouter que le Belarus, pays allié, contrôle les fleuves Pripyat et Dniepr.

La Russie pourrait potentiellement utiliser sa position stratégique, non seulement sur le plan géoéconomique, mais aussi sur le théâtre des opérations militaires.

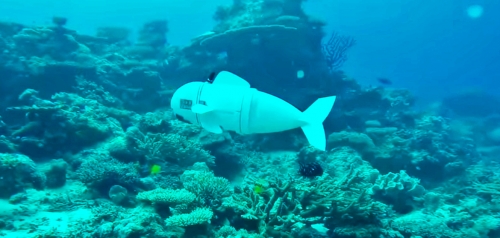

En particulier, des véhicules de surface et sous-marins sans pilote pourraient être lancés dans ces fleuves pour recueillir des renseignements. De tels modèles sont en service dans l'armée américaine, et certains d'entre eux sont fabriqués sous la forme de poissons, ce qui constitue un déguisement extérieur. Idéalement, l'utilisation de ces véhicules permettrait de créer un réseau fiable de capteurs afin d'obtenir des informations opérationnelles (par exemple, sur les mouvements d'équipements sur les ponts ou sur l'activité à proximité des véhicules spéciaux qui se trouvent à proximité des berges). Si le besoin d'une telle activité persiste, cet atout hydrohégémonique pourrait être un outil utile pour affronter l'ennemi.

Notes:

(i) Zeitoun, M., & Warner, J. (2006). Hydro-hegemony-a framework for analysing transboundary water conflicts (L'hydro-hégémonie : un cadre pour l'analyse des conflits transfrontaliers liés à l'eau). Water policy, 8(5), 435-460.

(ii) Energy Transitions and Geopolitics in South Asia : The Contest for Hydro-Hegemony on the Brahmaputra. https://www.efsas.org/publications/articles-by-efsas/energy-transitions-and-geopolitics-in-south-asia/

(iii) https://cyberleninka.ru/article/n/spory-vokrug-rogunskoy-ges.

(iv) https://www.thenewhumanitarian.org/report/71924/kazakhstan-efforts-under-way-save-lake-balkhash

(v) https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obmelenie-balhasha-osobo-progressiruet-poslednie-godyi-444432/

(vi) https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/climate-change-land-degradation-and-desertification.

(vii) Mark Christopher. Water Wars : The Brahmaputra River and Sino-Indian Relations' (2013). Études de cas CIWAG. https://digital-commons.usnwc.edu/ciwag-case-studies/7/

(viii) Joydeep Gupta. Brahmaputra dams hold back silt, not water. 6 novembre 2015. https://www.thethirdpole.net/en/energy/tibet-dams-hold-back-silt-not-water/

(ix) Tyler Roney. Interview : "Le peuple thaïlandais doit avoir son mot à dire sur l'énergie hydroélectrique du Mékong". 31 janvier 2023. https://www.thethirdpole.net/en/energy/interview-pai-deetes-thai-people-need-say-in-mekong-hydropower/

18:38 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, eau, hydropolitique, hydrohégémonie, géopolitique, fleuves, rivières |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook