| L’Age de Caïn  L’AGE DE CAÏN Premier témoignage sur les dessous UN AUTRE SON DE CLOCHE. Oui, c’est un autre son de cloche que nous vous proposons avec cet ouvrage, un autre son de cloche sur « la libération » qui a suivi la seconde guerre mondiale, et toutes les festivités et les joyeusetés qui l’accompagnèrent. Car il paraît que le peuple de France ne peut s’émouvoir et ne célébrer dans son histoire – d’après ceux qui la rédigent et qui l’imposent aujourd’hui – que les grands massacres, les grands massacres fondés sur la haine de quelque chose qu’il faut faire disparaître pour pouvoir exister. Mais si les tueries de la « révolution » sont encore chantées, celles qui ont accompagné et suivi « la libération » sont savamment occultées – n’ont pas que l’on en ait honte, mais plutôt que l’on ait honte qu’il y eut de tels Français qu’il fallut éliminer, la bonne excuse. Précieux témoignage que cet ouvrage, donc. Il faut signaler qu’il n’a jamais été contesté, et que les noms et les événements qui y sont décrits le sont d’une manière très précise qui ne prête pas à confusion. Signalons toutefois que l’encyclopédie trotskyste en ligne « wikipedia » se permet d’informer ceux qui la consultent de la façon suivante : En 1948, Abel rédige le récit de sa détention (L'Âge de Caïn) où il critique sévèrement les méthodes employées par la les forces de la libération envers les détenus. Il s'attaque à ce qu'il juge être de l'épuration "sauvage". Cet ouvrage est toutefois suspect de révisionnisme et compte parmi le répertoire des textes dont se revendiquent aujourd'hui les négationnistes La belle affaire ! Car ce sont bien des dizaines de milliers de Français qui, à travers la France, furent sommairement exécutés, la plupart parfaitement innocents de ce qu’on leur reprochait, ou, plus directement, victimes de règlements de compte ; sans parler de tous ceux qui furent plus simplement incarcérés et torturés (…, car le ministère de l'intérieur, officieusement, donne des chiffres qui varient entre 80.000 et 100.000 exécutions sommaires. Citation d’une note de l’ouvrage). Quant à l’auteur de l’ouvrage, qui est-il ? Le livre est signé Jean-Pierre Abel, mais ce n’est là qu’un pseudonyme qui fait référence au titre L’âge de Caïn. Lisons à son sujet ce qu’en dit le site internet de bibliothèque en ligne « Aaargh » : Quelques précisions : Jean-Pierre Abel est en fait René Château. Elève d'Alain, Proche de Gaston Bergery, radical-socialiste et fondateur de la Ligue de la Pensée Française en 1940, directeur jusqu'en 1943 de La France Socialiste, quotidien de Déat. Il a été arrêté le 30 août 1944 comme collaborateur notoire et détenu à l'Institut d'hygiène dentaire et de stomatologie 158, avenue de la Choisy, pendant soixante seize jours. Cet immeuble fut réquisitionné dès la libération et transformé en centre de détention de collaborateurs par des FFI qui s'étaient arrogé le droit de rendre leur propre justice. Robert Aron, dans son Histoire de l'épuration, raconte que cent cinquante personnes, environ, y ont été emprisonnées (dont l'ancien député socialiste L'Hévéder dont il est question dans le texte) en dehors de toute légalité. Certaines furent fusillées dans l'enceinte de l'institut, d'autres furent repêchées dans la Seine. La Préfecture de police, avertie de ces faits, tenta d'y pénétrer mais accueillis à coups de mitraillette, les policiers reculèrent pour éviter un massacre. Le préfet de police Charles Luizet chargea le colonel FFI Aron-Brunetière, chef du 2ème bureau, de faire procéder à la fermeture de l'institut et des autres centres de détention (le lycée Janson de Sailly, la caserne de Reuilly, la mairie du 18ème arrondissement, l'hôtel du Dôme rue Léopold Robert ...). Les détenus, au nombre de 1500 environ, furent transférés à la prison de Fresnes où après un premier interrogatoire, 800 d'entre eux furent immédiatement libérés.

|

| 26 euros + 5 euros de port. |

jeudi, 22 janvier 2009

Henri DE MAN: Souvenir d'Ernst Jünger

Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES / VOULOIR (Bruxelles) - Juillet 1995

Souvenir d'Ernst Jünger

Henri DE MAN

J'ai toujours trouvé le roman allemand, dans son ensemble, très inférieur aux romans français, anglais, russes, américains ou scandinaves. Ceci vaut, à plus forte raison, pour la nouvelle, qui exige plus encore les qualités d'objectivité et d'ordonnance concentrée qui sont à l'opposé de celles qui font le génie allemand. Le Faust de Gœthe n'a son équivalent dans aucune littérature, et il ne se passe guère deux ans sans que je le relise; par contre, l'Allemagne n'offre rien de comparable à Stendhal, Thackeray, Tolstoï, Poe ou Björnson; moins encore à Maupassant ou Tourguenieff.

Cette opinion est depuis si longtemps ancrée en moi qu'une espèce de parti pris me retient de m'intéresser à n'importe quel livre de "fiction" en allemand. Pourtant, au cours de ces trois dernières années, deux fois le hasard m'a fait faire une exception, et deux fois j'eus lieu de m'en réjouir. D'abord, le hasard d'un cadeau reçu me fit connaître Emil Strauss, dans des nouvelles d'une grande sensibilité et d'un style impeccable. Ensuite, le hasard d'une rencontre avec l'auteur —le Capitaine Ernst Jünger, avec qui je passai une soirée chez des amis à Paris— m'amena à lire son dernier livre paru, Gärten und Strassen (paru en traduction française, je crois, sous le titre Routes et Jardins). Depuis longtemps, je n'avais plus lu de livre qui m'eut fait autant de plaisir, et qui m'eût été plus sympathique. Et d'abord, il est d'une forme très soignée. C'est chose rare en Allemagne, ou il se publie beaucoup de livres pleins de substance, mais mal écrits, à l'opposé de la France, qui est inondée de livres bien écrits mais creux. La phrase est ciselée avec un sens du rythme qui est presque poétique, et qui surprend d'autant plus agréablement qu'il s'agit de prose authentique, concise, précise, transparente.

Quant au contenu, j'ai trouvé dans ce journal qui chevauche sur la fin de la paix et le début de la guerre —d'avril 1939 à fin juillet 1940— le reflet d'une personnalité que j'avais déjà trouvée singulièrement attachante en chair et en os. Ernst Jünger est fils d'un apothicaire hanovrien; et on n'est pas plus Allemand du Nord, ni plus fils de son père. Un petit homme blond, maigre et sec, à l'aspect réticent, qui parle posément et doucement; qui dès son entrée dans une pièce s'en va flairer l'atmosphère et fureter du côté des bibelots, qu'il palpe de ses doigts presque caressants; qui parle des choses les plus profondes comme des plus banales avec le même souci de justesse et d'économie dans l'expression, comme un professeur de mathématiques qui exposerait un théorème.

Cependant cet homme à l'aspect timide et placide est un grand soldat et un grand poète. Pendant la première guerre mondiale, il accomplit tellement d'actions d'éclat qu'il se trouva être le seul lieutenant d'infanterie a obtenir l'Ordre Pour le Mérite, la plus haute distinction de l'Empire; et en 1939, il saisit l'une des rares occasions qui se présentèrent sur le front du Rhin pour mériter une nouvelle croix de fer. Pourtant, son journal de guerre n'a rien d'une Chanson de Roland; ce sont les annotations, au jour le jour, d'un officier qui aime le service, certes, comme on aime un devoir, mais qui aime surtout ses hommes. D'ailleurs, il reste homme lui-même au point de s'intéresser à tout ce qu'il voit, même et surtout aux choses qui n'ont aucun rapport avec le drame dont il est témoin avant que d'en être acteur. Ainsi, il parle de ses contacts avec des civils ou des prisonniers français, comme de ceux avec des militaires allemands, d'une façon qui fait oublier qu'il s'agit de deux nations en guerre. Et il ne manque aucune occasion de sacrifier à sa passion d'entomologiste en se livrant, surtout en forêt, à ce qu'il appelle la "chasse subtile".

Ce qu'il y a en moi de l'ancien officier s'est réjoui de trouver, dans les confidences de ce capitaine allemand, une étonnante similitude de réactions et de conceptions quant à la grandeur et la servitude militaires. Son récit fourmille de traits —notamment à propos de la discipline, du moral de la troupe, de l'éthique de la guerre, des réactions psychologiques en général— qui correspondent tellement à ma propre expérience que j'aurais voulu pouvoir les exprimer à sa place, et aussi bien. Jünger dit à ses soldats que quand ils trouvent dans une maison abandonnée des cuillers dont ils ont besoin, ils peuvent en prendre une; mais s'il y en a en argent et en étain, ils doivent se contenter de la cuiller d'étain. Quand il quitte la cure d'un village ardennais où il avait été cantonné, le curé dit qu'il est triste de devoir se séparer quand on commence à peine à se connaître; Jünger commente simplement: "Cela me fit plaisir; dans les cantonnements, je m'en vais toujours un peu à la chasse aux hommes". Sur le même thème, cette méditation: "Le rapport entre le logeur et le soldat est particulier, en ce qu'il est encore régi, comme le droit sacré d'asile, par les formes de l'hospitalité primitive, que l'on accorde sans égard de personne. Le guerrier a le droit d'être l'hôte dans n'importe quelle maison, et ce privilège est l'un des plus beaux que confère l'uniforme. Il ne le partage qu'avec les poursuivis et les dolents".

A propos d'une femme qui se lamente près du cadavre de son mari: "De cette façon, on apprend à connaître aussi l'effet indirect des projectiles, qui sans cela échappe au tireur. La balle touche beaucoup de gens; on voit tomber l'oiseau et on se réjouit de voir s'éparpiller les plumes; mais on ne voit pas les œufs et les jeunes et la femelle dans le nid où il ne retourne plus". Dans Laon abandonné où il a été détaché avec sa compagnie pour y improviser une Kommandantur, il va installer des gardes dans les bâtiments les plus exposés au pillage. Aux archives, il se plonge dans la lecture des autographes, où il trouve notamment des lettres du Maréchal Foch. "On les avait jointes au moyen d'une épingle, selon la manière déplorable des bibliothécaires français; l'épingle ayant taché le papier de sa rouille, je me suis permis de l'enlever". Il ne s'agit dans tout cela que de détails quelquefois infimes, mais toujours significatifs. Le détail significatif est d'ailleurs la méthode d'évocation employée dans ce livre, et qui fait son charme.

Après avoir rencontré Ernst Jünger d'abord, lu son livre ensuite, je me suis surpris à penser: "Toi, je voudrais t'avoir presque indifféremment sous moi comme officier subalterne, au-dessus de moi comme chef, ou en face de moi comme adversaire". Je sais fort bien ce que pareille pensée comporte d'atroce; mais je sais aussi que pour beaucoup d'hommes qui ont fait la guerre, elle ne sera que trop compréhensible. La guerre est un destin contre lequel on peut se révolter, mais que l'on ne peut pas fuir; et le droit à la révolte n'appartient qu'à ceux qui n'ont pas esquivé le devoir. Le pacifisme est un titre que les hommes de ma génération n'auront pu, pour leur malheur, conquérir qu'en combattant.

Je viens de dire que j'aime presque autant m'imaginer Jünger en face de moi que du même côté. Réflexion faite, je crois que l'expression a quelque peu dépassé ma pensée. Je me souviens qu'en causant avec lui, je lui demandai sur quels fronts il avait combattu de 1914 à 1918: or. après avoir constaté qu'il n'avait jamais pu me faire face, je me sentis indubitablement soulagé. Et il me vint soudain à la mémoire une bribe d'un poème, appris jadis par cœur à l'école:

" Ah ! que maudite soit la guerre

Qui fait faire de ces coups-là ! "

Cette malédiction est la conclusion à laquelle je voulais principalement arriver.

00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, lettres allemandes, littérature allemandes, lettres, littérature, deuxième guerre mondiale, socialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 17 décembre 2008

Robert Poulet

Robert Poulet

trouvé sur : http://archaion.hautetfort.com

Auteur en 2003 d'une monumentale biographie de Robert Poulet (1893-1989), l'historien et éditeur Jean-Marie Delaunois a eu l'excellente idée d'en proposer une version abrégée qui permet au lecteur de se forger une opinion sur cet homme ô combien paradoxal. Il a dépouillé une imposante documentation, souvent inédite (notamment L’Oiseau des tempêtes, les mémoires de Robert Poulet) et rencontré tous les témoins de ce parcours si singulier, de la gloire à l’exil. Delaunois étudie le cas Robert Poulet dans toutes ses dimensions : esthétiques (du dadaïsme juvénile au classicisme de la maturité), éthiques (des dérives des années 20 au rigorisme catholique), politiques (du " fascisme occidental " à l’anarchisme de droite), etc.

Né à Liège dans la bourgeoisie catholique, Robert Poulet aura tout connu au long de son existence: les études d'ingénieur des Mines, la découverte de Wagner à 18 ans, le front des Flandres où il gagne ses galons d'officier au mérite, la vie de bohème dans la France des années 20, le cinéma muet comme acteur et scénariste (il participe au tournage du Napoléon d'Abel Gance), les milieux littéraires où il fait une entrée fracassante avec Handji (1931), un roman remarqué par les plus grands. Cet anarchiste de tempérament, ulcéré comme beaucoup d'anciens de la Grande Guerre (ses futurs amis Drieu et Montherlant par exemple) par la crise des années 30, fréquente alors ces non conformistes qui tentent de concilier tradition et révolution dans le but d'enrayer le déclin. De poète exalté, il se métamorphose en conseiller du prince, tout aussi exalté mais dans un monde qui bannit toute naïveté. Or, Poulet, comme le montre bien Delaunois, est tout sauf un esprit pragmatique. Aveuglé par un ahurissant complexe de supériorité comme nombre de génies (car Poulet fut un génie… littéraire), l'écrivain se veut théoricien d'un ordre nouveau. Il donne des leçons à gauche et surtout à droite, rompt des lances en faveur de la neutralité belge après Munich, bref il s'engage sur une voie minée au risque d'être manipulé. Après la défaite, il se trouve, en compagnie du très ambigu P. Colin, à la tête du Nouveau Journal par "devoir de présence", pour le "moindre mal", dans le cadre d'une collaboration conditionnelle, certainement non vénale et ce jusqu'en 1943, quand Degrelle, par pur opportunisme, proclame la germanité des Wallons, mettant ainsi fin aux illusions. Robert Poulet, qui incarna en Belgique la figure du non-conformiste des années 30, voulut, d’écrivain pauvre, devenir maître à penser d’une sorte de révolution nationale à la belge. Rallié à une collaboration conditionnelle, à ce qu’un grand résistant a nommé un "patriotisme collaborateur", Poulet se crut, un peu naïvement sans doute, l’homme du roi Léopold III, et l’élément central d’une politique de présence face aux Allemands. On pense à Drieu, le rêveur qui se voulut homme d’action, mais Poulet était, lui, un cérébral pur, dévoré d’orgueil, perdu dans des nuées fanatiquement préférées au réel.

Poulet s'est-il lancé dans cette aventure avec les encouragements du comte Capelle, conseiller du Souverain? Il l'affirmera une fois condamné à mort en 1945, entrant à son corps défendant dans l'Affaire royale, où son cas est instrumentalisé par les ennemis de Léopold III. Un paradoxe de plus: méprisé sous l'Occupation par les amis du Grand Reich comme par la Résistance, ce littéraire qui s'est cru homme de pouvoir découvre les dures lois de la Realpolitik, ce monarchiste renforce la clique hostile au Roi; bref, Poulet s'enlise dans un bourbier presque mortel, car le Régent avait signé son arrêt de mort. Le déclenchement de l'Affaire qui porte son nom le sauve du poteau et, en 1951, il est conduit à Paris dans une voiture du Ministère de la Justice avec pour ordre de ne plus se manifester en Belgique. Exit Poulet? Nenni: à 57 ans, aidé par ses fidèles amis Hergé et Marceau, il se remet à publier sans trêve jusqu'à son dernier souffle, bâtissant une oeuvre puissante autant qu'originale, à rebours du siècle. Fracassant: le terme convient parfaitement à ce personnage ambivalent… et fracassé, car jamais Poulet ne digérera ce qu'il estime être une injustice majeure. En témoigne une stupéfiante lettre à Baudouin Ier. Delaunois pose à ce sujet des questions pertinentes: la justice de l'été 45 fut-elle sereine et impartiale? Pouvait-on sérieusement accuser Poulet d'avoir voulu nuire méchamment au pays? Sa conduite, dictée par un orgueil démesuré, valait-elle douze balles au petit matin? A-t-il vraiment trahi? Loin de céder à la tentation commode de l'anachronisme moralisateur, J.-M. Delaunois rend bien la complexité du personnage, écrivain majeur, immense critique, mais piètre politique.

Christopher Gérard

Jean-Marie Delaunois, Robert Poulet, Pardès, coll. Qui suis-je ? La biographie complète (540 pages) a été publiée en 2003 sous le titre, Dans la mêlée du XXème siècle. Robert Poulet, le corps étranger, aux éditions De Krijger.

00:12 Publié dans Belgicana | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, belgique, littérature belge, lettres belges, littérature |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 12 décembre 2008

L'Age de Caïn

00:13 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, épuration, france, paris |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 28 novembre 2008

Subhash Chandra Bose

Bose voelde zich aangetrokken tot de “Non-Cooperation Movement” van Gandhi, waarbij elke medewerking aan de Britten geweigerd werd. Gandhi stuurde Bose naar Calcutta waar hij samenwerkte met Chittaranjan Das, een andere leider van de Indische nationale strijd. In1921 organiseerde Bose een boycot van de vieringen ter gelegenheid van het bezoek van de Prince of Wales aan India. Hij werd hiervoor gevangen gezet. In 1924 werd hij nogmaals geïnterneerd, ditmaal op verdenking van terrorisme. In januari 1930 werd hij nog maar eens gearresteerd wegens het leiden van een onafhankelijkheidsmanifestatie tegen het Brits gezag in India. Na zijn vrijlating eind september zou hij dankzij zijn populariteit verkozen worden tot burgemeester van de stad Calcutta. Samengevat werd Bose over een periode van twintig jaar elf keer gevangen gezet, zowel in India zelf als in Birma. In het midden van de jaren ’30 werd hij door de Britten uitgewezen en trok hij van 1933 tot 1936 naar Europa om de Indische zaak daar te gaan verdedigen.

Hij trok naar Europa om steun te vragen voor de Indische strijd tegen de Britten, deze steun achtte hij noodzakelijk om het verzet in India te doen slagen. Stalin weigerde, maar de As-mogendheden zegden hun steun toe. Eerder al was Mahatma Gandhi met de nodige egards ontvangen door Mussolini. Bose deed dit nog eens over maar kreeg bovendien steun vanwege het nationaal-socialistische Duitsland. Aan Hitler gaf hij een boek over de Hindu Dharm en cultuur, met daarin het swastika teken verwerkt. Chandra Bose huwde tijdens zijn verblijf in Europa in de jaren ’30 met de Oostenrijkse Emilie Schenkl, die in 1937 zijn secretaresse was. Het koppel huwde in Bad Gastein op 26 December 1937 en kreeg een dochter, Anita, geboren in 1942. Bose onderhield een stevige correspondentie met Schenkl tot in 1942, vele van deze brieven werden later gepubliceerd in ‘Letters to Emilie Schenkl’, uitgegeven door Sisir Kumar Bose en Sugata Bose.

Bose werd in 1938 verkozen tot voorzitter van het Indisch Nationaal Congres voor twee termijnen maar nam ontslag na ideologische meningsverschillen met Mahatma Gandhi, de apostel van het geweldloos verzet die achter de schermen voortdurend ageerde tegen Bose. Bose heeft ook nooit geloof gehecht aan de tactiek van geweldloos verzet tegen de Britten en predikte actief gewapend verzet. Waar Gandhi beweerde dat wanneer iemand jou slaat, je best jouw andere wang kan aanbieden, meende Bose dat wanneer iemand jou slaat, je twee keer terug mag slaan. Bose stichtte een eigen politieke beweging, het links georiënteerde militant-nationalistische (All India) Forward Bloc. Als symbool kreeg de beweging een tijger op een rood veld met erboven hamer en sikkel. Inhoudelijk was Bose zijn beweging nationaal-revolutionair. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zag Chandra Bose als een uitstekende kans om het verzwakte Britse Rijk op de knieën te dwingen in India. Tijdens de befaamde Nagpur-conferentie in juni 1940 werd besloten dat het een socialistische politieke partij zou worden. Kort na de Nagpurconferentie werd Chandra Bose opnieuw gevangen genomen door de Britten. Na de onafhankelijkheid van India werd het een zelfstandige politieke partij met het bolwerk in West-Bengalen.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog riep Bose op tot massale burgerlijke ongehoorzaamheid uit protest tegen de beslissing van Lord Linlithgow om namens India de oorlog te verklaren. Hij kon Gandhi hier niet van overtuigen, maar toch organiseerde hij massaprotesten in Calcutta. Na een hongerstaking werd hij uit de gevangenis vrijgelaten maar onder huisarrest geplaatst. Subhash kon in januari 1941 de bewakers verschalken en bereikte met de hulp van de Duitse geheime dienst Peshawar door zich als Pathaan te vermommen en zich doofstom voor te doen. Met de hulp van sympathisanten van Aga Khan raakte hij de Afghaanse grens over waarna hij met Duitse hulp tot aan de USSR reisde. Daar nam de NKVD (voorloper van de KGB) Bose mee naar Moskou, maar de USSR kon hem geen steun verschaffen voor de Indische onafhankelijkheidsstrijd. Bose werd bij de Duitse ambassadeur in Moskou ontvangen die hem dadelijk een vliegtuig richting Berlijn aanbood waar minister van Buitenlandse Zaken von Ribbentrop hem de nodige beloften deed. In Berlijn werkte Bose mee aan het oprichten van het Indisch Legioen (in totaal ongeveer 4.500 manschappen) waarvan vele soldaten dienst zouden doen in de bunkers aan de Atlantikwal. Oorspronkelijk werd het Indisch Legioen ondergebracht bij de Wehrmacht, later bij de Waffen SS. Leden legden de volgende eed af waaruit duidelijk blijkt dat Bose als leider van India moest aanzien worden: "Ik zweer bij God deze heilige eed dat ik zal gehoorzamen aan de leider van het Germaanse ras en Rijk, Adolf Hitler, als bevelhebber van de Duitse strijdkrachten in de strijd om India, wiens leider Subhas Chandra Bose is.” De steun en sympathie die Bose genoot bij de As-mogendheden deed de Britten schrikken en uit recent vrijgekomen documenten blijkt dat de Britten opdracht hadden gegeven aan de Special Operations Executive (SOE) van de Britse inlichtingendiensten om Bose te laten vermoorden.

In augustus 1942 verboden de Britse autoriteiten alle activiteiten van het Forward Bloc. In 1943 werd Bose overgebracht naar Azië. Hij reisde aan boord van de Duitse duikboot U-180 langs Kaap de Goede Hoop en mits nog een overstap op een Japanse duikboot naar het Verre Oosten. Daar zou hij de leiding op zich nemen van het Indisch Nationaal Leger (INL), het Azad Hind Fauj, dat op z’n hoogtepunt meer dan 80.000 manschappen zou tellen en aan de zijde van de Japanners vocht tegen de Britten. Het INL was gevormd uit ex-plantagearbeiders uit Singapore, Maleisië… en uit Indische krijgsgevangenen, daarbij had het ook een aparte vrouweneenheid. Zijn soldaten leerde hij de leuze “Jai Hind” (“Overwinning aan India”) te schreeuwen, dat hun enthousiasme zou vergroten. Met Japanse financiële, politieke en diplomatieke hulp vormde hij de Azad Hind Regering in ballingschap, de Voorlopige Regering van Vrij India. Deze werd erkend door negen As-mogendheden en bondgenoten, maar ook door de USSR. Subhash had altijd gehoopt en erop gerekend dat heel wat Indiërs in militaire dienst bij de Britten zouden overlopen naar het INA. Dit heeft zich nauwelijks tot niet voorgedaan, integendeel, toen de oorlog vorderde kreeg het INA zelf meer en meer met desertie te maken. Het Forward Bloc voerde ondertussen verder campagne in India, maar zonder centrale leiding of organisatie. Na de oorlog zou dit één van de voornaamste redenen blijken voor de tweespalt in het Forward Bloc tussen hen die eerder een marxistische lijn volgden, en de volgelingen van Chandra Bose die een mix van nationalisme, socialisme en Indisch spiritualisme verdedigden.

Over de politieke visie van Subhash Chandra Bose bestaan diverse versies. In elk geval had hij een hoge dosis Realpolitik in zich, wat voor velen verklaart waarom hij sympathie zocht bij en had voor de As-mogendheden. Toch is dit een te eenzijdig beeld. Uit zijn correspondentie bleek naast zijn afkeer voor gehoorzaamheid aan de Britten ook dat hij een zeker respect vertoonde voor de systematische, methodologische aanpak van en disciplinaire visie op het maatschappelijke leven van de Britten. In Engeland zou hij zelfs van gedachten wisselen over de toekomst van India met leden van de Labour Party en politieke denkers als Lord Halifax, George Lansbury, Clement Attlee, Arthur Greenwood, Harold Laski,... Subhash Chandra Bose meende dat een vrij India nood had aan een autoritair, socialistisch bestuur en had ook voor het nieuwe Turkije van Kemal Atatürk enige sympathie. De Britten weigerden overigens Bose de toelating om Atatürk te ontmoeten in Ankara. Niemand van de Britse Conservatives wilde ooit contact met Bose, gezien hij een aangebrand politicus uit één van de kolonies was en de Conservatives de status van “Dominion” aan India geweigerd hadden in de jaren ’30. Ten slotte blijkt uit zijn geschriften dat Subhash Chandra Bose de raciale politiek van het nationaal-socialisme afkeurde (denken we ook terug aan zijn Oostenrijkse vrouw) en dat hij autoritair bestuur zoals eerder vermeld bewonderde. Geen enkel democratisch bestuur was volgens Bose geschikt om af te rekenen met de zware sociale problemen en armoede in India. Een autoritaire staat achtte hij nodig voor nationale heropbouw.

Subhash stierf in verdachte omstandigheden (een nooit opgehelderd viegtuigongeval) in augustus 1945. Bose was één van de meest gerespecteerde kopstukken van de Indische bevrijdingsbeweging tegen het Brits imperialisme.

00:13 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, impérialisme, nationalisme, asie, affaires asiatiques, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le national-socialisme et l'antiquité

Le national-socialisme et l'antiquité

Le national-socialisme et l'Antiquité , par Johann Chapoutot (Presses Universitaires de France, 2008)

"Le rapport du national-socialisme à l'Antiquité n'a guère suscité l'intérêt des historiens. Si on conçoit volontiers que les nazis aient pu mobiliser une authentique et indubitable germanité, on répugne à associer nationalsocialisme et Antiquité gréco-romai|ne. On rencontre partout cette association : dans les nus néo-grecs de Breker et de Thorak, dans l'architecture néo-dorique de Troost, dans les édifices néo-romains de Speer et dans les manuels scolaires qui présentent une vision surprenante de l'Antiquité méditerranéenne. L'auteur s'étonne d'une part de ce peu d'intérêt de la part des historiens, d'autre part s'interroge sur cette référence constante du régime nazi à l'Antiquité gréco-romaine. Quel besoin vient dicter le recours à l'Antiquité gréco-romaine alors qu'un racisme aussi obsessionnel que le nazisme semblerait exclure a priori toute référence autre qu'à une germanité strictement définie et circonscrite ? Or le but répété d'Hitler était de reconstruire la fierté d'une nation humiliée par le diktat de Versailles. Cette thérapie nationale ne passait pas seulement par une politique de réarmement et de mégalomanie territoriale, elle se devait de reconstruire une histoire prestigieuse en annexant le passé antique pour rehausser une fierté nationale humiliée en 1918 et 1919. On assiste alors à une réécriture de l'Histoire et de la race (construction d'un homme nouveau, le sujet nazi) qui annexe les Grecs et les Romains à la race nordique. Cet ouvrage fait ainsi pénétrer au coeur du projet totalitaire nazi : il s'agit de dominer non seulement le présent et l'avenir mais aussi un passé réécrit et instrumentalisé."

00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : national-socialisme, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, antiquité, études classiques, philologie, grèce antique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 18 novembre 2008

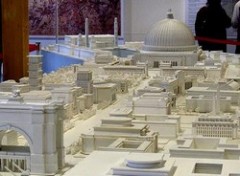

Mythos Germania

Mythos Germania

Mythos Germania est le titre d'une exposition originale qui se tient à Berlin jusqu'au 31 décembre 2008 et qui est consacrée aux projets architecturaux que Hitler et Speer nourrissaient pour la capitale du Reich.

13:40 Publié dans Architecture/Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : berlin, allemagne, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, national-socialisme, années 30, années 40 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 16 novembre 2008

La Résistance revisitée...

La Résistance révisée

«Et dans cette nuit de Provence, dans la maison au milieu des oliviers, parmi le joyeux bruit des enfants, je songeais que les lieux de bonheur et de paix ne peuvent éclore et durer si ne se dresse en eux la détermination virile de les défendre. Les lieux de paix ne survivent que par les vertus exigées dans la guerre».

Dominique Venner, Le cœur rebelle, 1994.

Dominique Venner était plus que qualifié pour retracer tout au long d'une brillante synthèse ce que fut réellement la Résistance française à l'occupation allemande. Tant de témoignages hagiographiques, tant de livres aux intentions suspectes ont été publiés qu'un nettoyage s'imposait. Et Venner, qui a connu le feu et la prison avant de devenir un historien chevronné (voir Baltikum, ses livres sur les armes et sa belle revue, Enquête sur l'Histoire), est bien the right man in the right place. François de Grossouvre, ce conseiller très spécial de Mitterrand qui se suicida dans son bureau de l'Elysée pour encore mieux marquer le mépris infini que lui inspirait le premier menteur de France et sa clique, avait d'ailleurs encouragé l'ancien activiste dans cette tâche salubre.

Venner rend l'hommage qui convient à un homme parti debout et qui retrouva le geste des héros de l'ancienne Irlande ou de l'lnde védidue: la mort volontaire comme ultime gifle à l'ennemi indigne. Grossouvre avait confié à Venner, au cours de multiples rencontres à l'Elysée, que “ce qui fut affreux pour la France après la Libération, c'est le refus de réconciliation du Général de Gaulle avec ceux qui avaient cru placer leur confiance dans le Maréchal Pétain”. Il avait ajouté: «Pendant que les purs patriotes se battaient, les communistes et les ambitieux prenaient les places, réglaient leurs comptes, éliminaient leurs adversaires, devenaient les nouveaux maitres». Avec pareil mentor, authentique résistant, Dominique Venner ne pouvait, avec son talent et sa combativité, que bouleverser la vision manichéenne des années sombres. Car le plus horrible, dans cette période tragique, c'est précisément cette impitoyable guerre civile que se livrent des Français, souvent au service de l'étranger (anglais, allemand, américain ou soviétique).

Le jeu d'Albion et les erreurs de Hitler

Venner revèle toutes les ambiguïtés, les mensonges sur lesquels repose encore le régime actuel. Pour ce faire, il a rencontré de grands acteurs du drame: Rémy, Frenay, Fourcade,... Et surtout il a reéuni une masse étonnante de témoignages passés sous silence. Les deux premiers chapitres analysent très lucidement les causes de cette Deuxième Guerre civile européenne: le jeu nuisible à notre continent de la puissance anglo-saxonne (et de son futur maître américain) est parfaitement expliqué. Pour les USA, les vues hégémoniques sur l'Europe remontent à 1911 au moins... Les nombreuses erreurs fatales tant de l'Etat-Major allemand sont révélées ainsi que celles de Hitler, qui apparalt ici piètre politique. Si 200.000 Anglais et 100.000 Français ont pu rembarquer à Dunkerque, c'est parce que Hitler désirait encore signer une paix rapide avec l'Angleterre pour pouvoir faire face à Staline. Erreur ahurissante de naïveté politique que de s'attendre au moindre cadeau venant de Londres, qui en acceptant pareille paix, aurait signé son arrêt de mort! Autre erreur monumentale: avoir laissé à la France de Vichy son empire, sa flotte (les Anglais s'en chargeront) et ses troupes coloniales. En fait, l'armistice de 1940 est une défaite allemande sur le plan politique... et le fin renard est ici Pétain. Mais, le livre de Venner, s'il reconsidère le rôle du Maréchal, ne verse pas pour autant dans l'hagiographie larmoyante.

Les causes morales de la défaite française de 1940

Venner s'étend sur les causes de la défaite de 1940; 100.000 tués en 42 jours de retraite quasi ininterrompue, un pays plongé dans le chaos, un régime effondré. La thèse, rassurante, de l'infériorité matérielle est balayée. Non, la défaite est d'ordre philosophique et idéologique: la IIIième République, qui apparait comme le pire des régimes subi par le peuple français (né et mort d'une défaite, quel symbole!), n'a préparé ni ses cadres ni ses hommes à faire preuve des qualités guerrières indispensables à toute victoire. Officiers encroûtés et conformistes (les bandes molletières!), troupe veule et hyper-individualiste (“J'ai ma combine”): on peut parler d'un effondrement biologique, d'une défaite totale car causée par un manque et d'intelligence et d'instinct. Le philosophe Alain, penseur quasi officiel de ce régime vermoulu, ne s'exclame-t-il pas en 1940: «J'espère que l'Allemand vaincra; car il ne faut pas que le genre de Gaulle l'emporte chez nous. Il est remarquable que la guerre revient à une guerre juive; c'est-à-dire une guerre qui aura ses milliards et aussi des Judas Macchabée» (paroles terribles pour un chantre de l'idéologie républicaine, très éloigné du fascisme en vogue à l'époque). Paul Claudel, qui n'est pas davantage fasciste, le 24 septembre 1940, va encore plus loin: «Ma consolation est de voir la fin de cet immonde régime parlementaire qui, depuis des années, dévorait la France comme un cancer généralisé. C'est fini ... de l'immonde tyrannie des bistrots, des francs-maçons, des métèques, des pions et des instituteurs...» (!!).

Quand Vichy préparait la revanche

C'est pourtant dans les milieux les plus hostiles au régime parlementaire que se recrutent, dès l'été 40, les premiers chefs de réseaux actifs: cagoulards, royalistes et autres lecteurs fanatiques des Réprouvés de von Salomon. Les communistes, à ce moment, bougent peu, ordres du PC obligent; seuls quelques-uns désobéissent et planquent des armes en attendant de les utiliser. Les premiers groupes de renseignement et d'action sont tous issus du personnel administratif et militaire de Vichy, et couverts par le Maréchal. Vichy prépare en fait la revanche, tout comme l'Allemagne d'après Versailles. Ainsi Pucheu, Ministre de l'Intérieur de Vichy (fusillé après une parodie de procès à Alger) rencontre Henri Frenay, l'un des grands résistants, et cela à deux reprises en 1942. De même, la fantastique évasion du Général Giraud, qui rendra Hitler furieux, a été préparée à Vichy, au plus haut niveau. Pétain reçoit même l'illustre évadé à déjeuner.

Venner montre bien qu'en 42-43, résister ne signifie pas obligatoirement s'inféoder au clan gaulliste ou communiste. Comme information étonnante, Venner cite aussi le cas Canaris, chef de l'Abwehr, qui trahit son pays, manipulé par les Anglais: «Au-dessus de l'Allemagne, il y a la Chrétienté. Cela vaut bien un million d'Allemands», dira-t-il pour se justifier. Effarante naïveté, surtout de la part d'un officier de renseignement! Autre élément bien analysé: la difficulté éprouvée par les polices allemandes et françaises pour infiltrer l'underground communiste, composé d'apatrides réfugiés: Espagnols et juifs d'Europe orientale, milieu qui servira de vivier aux groupes terroristes du PC (la MOI, etc). En quelque sorte, les banlieues de l'époque, déjà quasi imperméables. Le jeu des communistes est bien analysé. Les camarades d'Aragon («Nous sommes les défaitistes de l'Europe (...) Nous sommes ceux qui donnent toujours la main à l'ennemi») attendent sagement les ordres de Moscou pour résister, c'est-à-dire juin 41. Dès cette date, ils se lanceront dans une politique d'attentats sanglants, dans le but de déclencher une répression impitoyable. Ils suivent en cela les directives de Churchill: Mettez l'Europe (continentale) à feu et à sang! Mais n'oublions pas que Molotov, le 18 juin 1940, adresse à Hitler “les plus chaudes félicitations du gouvernement soviétique pour le succès splendide des forces armées allemandes”. Splendide en effet: la Wehrmacht entre dans Paris... Le médecin Thierry de Martel, ami de Drieu la Rochelle, se tue. Peu après l'Humanité reparait et Elsa Triolet publie. Il y aurait encore bien des pages à citer de ce livre exemplaire de courage intellectuel. Venner, tout en exaltant à juste titre l'esprit de résistance, remet les pendules à l'heure en démontrant que toute une caste politico-médiatique, celle de la IIIième République, a annexé sans vergone une Résistance largement mythifiée. Les vrals, les purs, sont morts ou se sont tus, dégoûtés par ce vacarme que nous subissons depuis un demi-siècle. Leur avoir rendu la parole, et leur honneur, est une belle œuvre.

Patrick CANAVAN.

Dominique VENNER, Histoire de la Résistance, Pygmalion/Watelet, 159 FF.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, politique, france, théorie politique, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 24 octobre 2008

R. De Felice et l'histoire du fascisme italien

Renzo de Felice et l'histoire du fascisme italien

Dans la nuit du 25 au 26 mai 1996, après une semaine d'agonie, le grand historien italien Renzo de Felice a rendu l'âme. Il avait 67 ans. La maladie le minait depuis quelque temps, mais son caractère naturellement réservé n'avait rien laissé transparaître de son état de santé fort précaire.

Avec lui disparaît de la scène culturelle italienne non pas un très grand historien, mais, aux yeux de bon nombre de commentateurs, l'unique historien digne de ce nom de l'après-guerre en Italie. Pour toutes sortes de motifs bien connus —ceux-là même qui sont à la base de l'immense travail de Renzo de Felice— ceux qui se sont occupés de l'histoire récente dans notre pays l'ont fait en s'idntifiant à des passions jamais apaisées; ils étaient mus soit par un idéalisme authentique soit par le désir et la nécessité de se justifier eux-mêmes ou de justifier l'ordre des choses né à Yalta.

Comme on avait pu le prévoir, quand Renzo de Felice est mort, il a récolté dans les médias un succès formidable, celui-là même qui lui fut refusé de son vivant: disons que tous, détracteurs compris, ont exalté l'œuvre de de Felice avec cette magnanimité satisfaite et cette condescendance généreuse que l'on accorde volontiers à ceux qui ne pourront plus jamais apporter la réplique.

Pourtant, on lui en a reproché des “fautes” à de Felice: il a eu l'audace inouïe de consacrer son existence toute entière à la reconstruction objective, rigoureuse et scientifique d'une période de l'histoire considérée par la plupart de nos contemporains comme le “trou noir” de l'histoire italienne depuis l'unification du pays. De Felice a commencé cette reconstruction par une biographie de l'acteur politique principal de cette période controversée. Nous étions en 1965: De Felice n'avait que 36 ans et était déjà en mesure de proposer une approche absolument révolutionnaire de la figure de Mussolini.

Né à Rieti en 1929, De Felice s'inscrit dans les années 50 à l'Institut Italien d'Etudes Historiques fondé à Naples par Benedetto Croce après la défaite italienne de 1945. A cette époque, le jeune de Felice était marxiste, en profondeur et avec l'enthousiasme de l'étudiant. Ses premiers textes ont été consacrés au mouvement jacobin en Italie à la fin du 18ième siècle; il a ensuite consacré trois volumes monographiques à cette idéologie de gauche, ainsi qu'une anthologie et une série d'articles fouillés, de notes et d'essais, parus dans diverses revues historiques. Comme le dit Giuseppe Galasso, ce travail sur le jacobinisme “est bien plus important en quantité que ce que la majeure partie des spécialistes de ce domaine ont publié non pas en une quinzaine d'années, comme de Felice, mais en toute une vie de labeur”.

Le directeur de l'Institut était alors Federico Chabod (à qui nous devons les remarquables Leçons sur le fascisme, aujourd'hui un peu trop souvent oubliées, et prononcées à la Sorbonne de Paris en 1947; elles sont aujourd'hui publiées chez Einaudi). Chabod était un historien illustre, un anti-fasciste qui a lutté dans les rangs des partisans du “Parti d'Action”; élève de Croce et de Volpe, Chabod fut le premier en Italie à abandonner l'“histoire justicière” pour lancer l'“histoire justificatrice” et réclamer la réconciliation des adversaires d'hier. Réalisme lucide! Le marxiste de Felice a saisi au bond la leçon de Chabod et la met en pratique dès 1956, au moment où la révolution hongroise scinde en deux camps les gauches européennes. De Felice développe alors une critique de l'historiographie marxiste, en utilisant les méthodes et les grilles d'interprétation de l'école libérale (de Croce). Il se consacre à un essai fondamental sur "l'histoire des Juifs italiens sous le fascisme” (qui paraîtra chez Einaudi en 1961). Pour la première fois, un historien avance l'hypothèse —qui s'avèrera par la suite substantiellement exacte— de la profonde différence entre la politique raciale nationale-socialiste et celle du fascisme italien. De Felice souligne avec courage le silence complice de l'Eglise catholique et publie une liste nominative de politiciens en vue dans cette Italie des années 50 qui, sous le fascisme racisant (à partir de 1938), avaient été des antisémites déclarés et actifs. De Felice commence alors une carrière fulgurante mais aussi hérissée de difficultés. Le jeune professeur doit affronter les contestations des étudiants et l'ostracisme de ses collègues.

Pourtant de Felice ne faisait rien d'autre qu'appliquer à l'étude du fascisme et surtout à la biographie de Mussolini les mêmes critères d'objectivité que l'on acceptait unanimement en milieux académiques, à condition, bien sûr, que l'on ne veuille bien parler que des hérétiques dans la Prague du 15ième siècle, des luddistes anglais ou des suffragettes américaines. En revanche, tout ce qui s'est passé en Europe après 1789 ou en Italie après 1848 demeure rigoureusement tabou et ne peut être étudié selon ces critères modernes de l'objectivité en sciences historiques. Les jeux sont faits une fois pour toutes, nous dit-on, on a déjà bien séparé le bon grain de l'ivraie et, de ce fait, vouloir en revenir aux faits (déjà acquis!) est condamnable et superflu, comme nous l'avait enseigné l'incendiaire de la bibliothèque d'Alexandrie. Il est dès lors préférable de se taire. Renzo de Felice ne l'a pas fait.

En Italie, on le sait, on ne peut dire du mal de deux choses seulement: la mamma et la résistance. Et pas nécessairement dans cet ordre. On peut donc imaginer le scandale lorsqu'en 1965 Renzo de Felice publie le premier de ses nombreux ouvrages dédiés à la vie et à l'œuvre de Mussolini. Ce n'était sans doute pas le bon moment, mais, finalement, il n'y aurait jamais eu de bon moment.

Pour notre bonheur, Renzo de Felice ne s'est jamais découragé: il a continué avec une objectivité obstinée à explorer la vie de celui qui fut, pour le bien comme pour le mal, pendant vingt ans et non pendant un seul jour, le Duce des Italiens. Simultanément, de Felice opérait une “vivisection” des coutumes italiennes de cette époque fasciste en appliquant résolument à la recherche historiographique le critère de “falsification” que Popper appliquait en science pure: tout ce qui ne peut être contredit est nécessairement faux, parce qu'“un système empirique doit pouvoir être confronté à l'expérience”.

Car telle est bien la “petite grande expérience” de de Felice: elle est petite parce qu'elle est d'une évidence déconcertante, mais, en même temps, elle est grande —très grande— parce qu'elle est inhérente à ce processus de refoulement collectif à l'œuvre en Italie dès le lendemain du 25 juillet 1943. Nier le fascisme, nier la personne de Mussolini en réduisant son rôle à celui d'un sombre hurluberlu: ce sont là des escamotages nécessaires pour légitimer, hier comme aujourd'hui, une république née dans les horreurs d'une guerre civile, mais surtout née de la médiocrité morale d'un roi fugitif, d'un général pusillanime et d'un peuple qu'il n'est pas difficile mais plus simplement inutile de gouverner (comme le disait Mussolini lui-même dans une phrase célèbre).

Créer et puis alimenter jusqu'aux limites du ridicule l'impossible mythe d'une Résistance: tel a été le but préconçu d'un Etat qui se débat dans les affres d'une longue agonie, où il ne survivra évidemment pas à lui-même. Renzo de Felice, avec le bistouri aiguisé de la recherche, en abandonnant les clivages partisans, avec la seule force d'une bonne connaissance de son immense documentation, faite de textes, témoignages et preuves inédites et souvent occultées, a redonné une dignité à une période fondamentale de l'histoire italienne, en tenant et en consolidant ses positions; il a redimensionné toute une école de pensée. Ce fut une grande tâche.

Parmi ses nombreux élèves, il se peut que quelques-uns surpassent leur maître dans un avenir plus ou moins proche. Pour l'heure, ne nous faisons pas d'illusions: la mort prématurée de Renzo de Felice laisse un vide considérable, “incomblable” dans la vie culturelle. Et pas seulement en Italie.

Alessandra COLLA.

(article tiré d'Orion, n°5/1996; trad. franç. : Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, fascisme, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, totalitarisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 13 octobre 2008

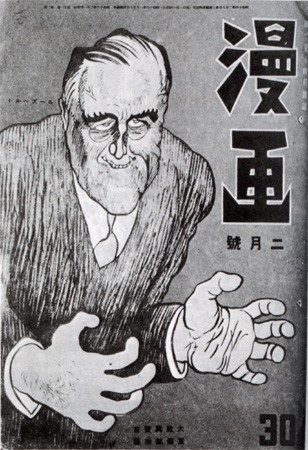

Hiroshima: la décision fatale

Hiroshima: la décision fatale selon Gar Alperovitz

Si on examine attentivement l'abondante littérature actuelle sur l'affrontement entre le Japon et les Etats-Unis au cours de la seconde guerre mondiale, on ne s'étonnera pas des thèses que vient d'émettre Gar Alperovitz, un historien américain. Son livre vaut vraiment la peine d'être lu dans sa nouvelle version allemande (ISBN 3-930908-21-2), surtout parce que la thématique de Hiroshima n'avait jamais encore été abordée de façon aussi détaillée. Alperovitz nous révèle une quantité de sources inexplorées, ce qui lui permet d'ouvrir des perspectives nouvelles.

Il est évidemment facile de dire, aujourd'hui, que le lancement de la première bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945 a été inutile. Mais les contemporains de l'événements pouvaient-ils voir les choses aussi clairement? Qu'en pensaient les responsables de l'époque? Que savait plus particulièrement le Président Truman qui a fini par donner l'ordre de la lancer? Alperovitz nous démontre, en s'appuyant sur de nombreuses sources, que les décideurs de l'époque savaient que le Japon était sur le point de capituler et que le lancement de la bombe n'aurait rien changé. Après la fin des hostilités en Europe, les Américains avaient parfaitement pu réorganiser leurs armées et Staline avait accepté d'entrer en guerre avec le Japon, trois mois après la capitulation de la Wehrmacht. Le prolongement de la guerre en Asie, comme cela avait été le cas en Europe, avait conduit les alliés occidentaux à exiger la “capitulation inconditionnelle”, plus difficilement acceptable encore au Japon car ce n'était pas le chef charismatique d'un parti qui était au pouvoir là-bas, mais un Tenno, officiellement incarnation d'une divinité qui gérait le destin de l'Etat et de la nation.

Alperovitz nous démontre clairement que la promesse de ne pas attenter à la personne physique du Tenno et la déclaration de guerre soviétique auraient suffi à faire fléchir les militaires japonais les plus entêtés et à leur faire accepter l'inéluctabilité de la défaite. Surtout à partir du moment où les premières attaques russes contre l'Armée de Kuang-Toung en Mandchourie enregistrent des succès considérables, alors que cette armée japonaise était considérée à l'unanimité comme la meilleure de l'Empire du Soleil Levant.

Pourquoi alors les Américains ont-ils décidé de lancer leur bombe atomique? Alperovitz cherche à prouver que le lancement de la bombe ne visait pas tant le Japon mais l'Union Soviétique. L'Amérique, après avoir vaincu l'Allemagne, devait montrer au monde entier qu'elle était la plus forte, afin de faire valoir sans concessions les points de vue les plus exigeants de Washington autour de la table de négociations et de tenir en échec les ambitions soviétiques.

Le physicien atomique Leo Szilard a conté ses souvenirs dans un livre paru en 1949, A Personal History of the Atomic Bomb; il se rappelle d'une visite de Byrnes, le Ministre américain des affaires étrangères de l'époque: «Monsieur Byrnes n'a avancé aucun argument pour dire qu'il était nécessaire de lancer la bombe atomique sur des villes japonaises afin de gagner la guerre... Monsieur Byrnes... était d'avis que les faits de posséder la bombe et de l'avoir utilisé auraient rendu les Russes et les Européens plus conciliants».

Quand on lui pose la question de savoir pourquoi il a fallu autant de temps pour que l'opinion publique américaine (ou du moins une partie de celle-ci) commence à s'intéresser à ce problème, Alperovitz répond que les premières approches critiques de certains journalistes du Washington Post ont été noyées dans les remous de la Guerre Froide. «Finalement», dit Alperovitz, «nous les Américains, nous n'aimons pas entendre dire que nous ne valons moralement pas mieux que les autres. Poser des questions sur Hiroshima, c'est, pour beaucoup d'Américains, remettre en question l'intégrité morale du pays et de ses dirigeants».

Le livre d'Alperovitz compte quelques 800 pages. Un résumé de ce travail est paru dans les Blätter für deutsche und internationale Politik (n°7/1995). Les points essentiels de la question y sont explicités clairement.

(note parue dans Mensch und Maß, n°7/1996; adresse: Verlag Hohe Warte, Tutzinger Straße 46, D-82.396 Pähl; résumé de Robert Steuckers).

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armement nucléaire, armement atomique, japon, etats-unis, pacifique, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 05 octobre 2008

La diplomatie de Staline

Robert Steuckers:

La diplomatie de Staline

L'histoire de notre siècle est enseignée du point de vue américain. Il en va ainsi de la seconde guerre mondiale, de la Guerre Froide et de la Guerre du Golfe. Dans l'optique américaine, le XXième siècle est le “siècle américain”, où doit s'instaurer et se maintenir un ordre mondial conforme aux intérêts américains, qui est simultanément la “fin de l'histoire”, le terminus de l'aventure humaine, la synthèse définitive de la dialectique de l'histoire. Francis Fukuyama, à la veille de la guerre du Golfe, affirmait qu'avec la chute du Rideau de fer et la fin de l'“hégélianisme de gauche” que représentait l'URSS, un seul modèle, celui du libéralisme américain, allait subsister pour les siècles des siècles. Sans que plus un seul challengeur ne se pointe à l'horizon. D'où la mission américaine était de réagir rapidement, en mobilisant le maximum de moyens, contre toute velleité de construire un ordre politique alternatif.

Quelques années avant Fukuyama, un auteur germano-américain, Theodore H. von Laue, prétendait que la seule véritable révolution dans le monde et dans l'histoire était celle de l'occidentalisation et que toutes les révolutions politiques non occidentalistes, tous les régimes basés sur d'autres principes que ceux en vogue en Amérique, étaient des reliquats du passé, que seuls pouvaient aduler des réactionnaires pervers que la puissance américaine, économique et militaire, allait allègrement balayer pour faire place nette à un hyper-libéralisme de mouture anglo-saxonne, débarrassé de tout concurrent.

Si l'hitlérisme est généralement considéré comme une force réactionnaire perverse que l'Amérique a contribué à éliminer d'Europe, on connaît moins les raisons qui ont poussé Truman et les protagonistes atlantistes de la Guerre Froide à lutter contre le stalinisme et à en faire également un croquemitaine idéologique, considéré explicitement par von Laue comme “réactionnaire” en dépit de son étiquette “progressiste”. Cette ambiguïté envers Staline s'explique par l'alliance américano-soviétique pendant la seconde guerre mondiale, où Staline était sympathiquement surnommé “Uncle Joe”. Pourtant, depuis quelques années, de nombreux historiens révisent intelligemment les poncifs que quarante-cinq ans d'atlantisme forcené ont véhiculé dans nos médias et nos livres d'histoire. L'Allemand Dirk Bavendamm a démontré dans deux ouvrages méticuleux et précis quelles étaient les responsabilités de Roosevelt dans le déclenchement des conflits américano-japonais et américano-allemand et aussi quelle était la duplicité du Président américain à l'égard de ses alliés russes. Valentin Faline, ancien ambassadeur d'URSS à Bonn, vient de sortir en Allemagne un ouvrage de souvenirs historiques et de réflexions historiographiques, où ce brillant diplomate russe affirme que la Guerre Froide a commencé dès le débarquement anglo-américain de juin 1944 sur les plages de Normandie: en déployant leur armada naval et aérien, les puissances occidentales menaient déjà une guerre contre l'Union Soviétique et non plus contre la seule Allemagne moribonde.

Une lecture attentive de plusieurs ouvrages récents consacrés aux multiples aspects de la résistance allemande contre le régime hitlérien nous oblige à renoncer définitivement à interpréter l'histoire de la seconde guerre mondiale et de l'alliance anglo-américano-soviétique selon le mode devenu conventionnel. L'hostilité à Staline après 1945 provient surtout du fait que Staline entendait pratiquer une diplomatie générale basée sur les relations bilatérales entre les nations, sans que celles-ci ne soient chapeautées par une instance universelle comme l'ONU. Ensuite, après avoir appris que les deux puissances anglo-saxonnes avaient décidé seules à Casablanca de faire la guerre à outrance au Reich, de déclencher la guerre totale et d'exiger la capitulation sans condition de l'Allemagne nationale-socialiste, Staline s'est senti exclu par ses alliés. Furieux, il a concentré sa colère dans cette phrase bien ciselée, en apparence anodine, mais très significative: «Les Hitlers vont et viennent, le peuple et l'Etat allemands demeurent». Staline ne concevait pas le national-socialisme hitlérien comme le mal absolu ou même comme une essence impassable, mais comme un accident de l'histoire, une vicissitude contrariante pour la Russie éternelle, que les armes soviétiques allaient tout simplement s'efforcer d'éliminer. Mais, dans la logique diplomatique traditionnelle, qui est restée celle de Staline en dépit de l'idéologie messianique marxiste, les nations ne périssent pas: on ne peut donc pas exiger de capitulation inconditionnelle et il faut toujours laisser la porte ouverte à des négociations. En pleine guerre, les alliances peuvent changer du tout au tout, comme le montre à l'envi l'histoire européenne. Staline se borne à réclamer l'ouverture d'un second front, pour soulager les armées soviétiques et épargner le sang russe: mais ce front n'arrive que très tard, ce qui permet à Valentin Faline d'expliquer ce retard comme le premier acte de la Guerre Froide entre les puissances maritimes anglo-saxonnes et la puissance continentale soviétique.

Cette réticence stalinienne s'explique aussi par le contexte qui précéda immédiatement l'épilogue de la longue bataille de Stalingrad et le débarquement des Anglo-Saxons en Normandie. Quand les armées de Hitler et de ses alliés slovaques, finlandais, roumains et hongrois entrent en URSS le 22 juin 1941, les Soviétiques, officiellement, estiment que les clauses du Pacte Molotov/Ribbentrop ont été trahies et, en automne 1942, après la gigantesque offensive victorieuse des armées allemandes en direction du Caucase, Moscou est contrainte de sonder son adversaire en vue d'une éventuelle paix séparée: Staline veut en revenir aux termes du Pacte et compte sur l'appui des Japonais pour reconstituer, sur la masse continentale eurasiatique, ce “char à quatres chevaux” que lui avait proposé Ribbentrop en septembre 1940 (ou “Pacte Quadripartite” entre le Reich, l'Italie, l'URSS et le Japon). Staline veut une paix nulle: la Wehrmacht se retire au-delà de la frontière fixée de commun accord en 1939 et l'URSS panse ses plaies. Plusieurs agents participent à ces négociations, demeurées largement secrètes. Parmi eux, Peter Kleist, attaché à la fois au Cabinet de Ribbentrop et au “Bureau Rosenberg”. Kleist, nationaliste allemand de tradition russophile en souvenir des amitiés entre la Prusse et les Tsars, va négocier à Stockholm, où le jeu diplomatique sera serré et complexe. Dans la capitale suédoise, les Russes sont ouverts à toutes les suggestions; parmi eux, l'ambassadrice Kollontaï et le diplomate Semionov. Kleist agit au nom du Cabinet Ribbentrop et de l'Abwehr de Canaris (et non pas du “Bureau Rosenberg” qui envisageait une balkanisation de l'URSS et la création d'un puissant Etat ukrainien pour faire pièce à la “Moscovie”). Le deuxième protagoniste dans le camp allemand fut Edgar Klaus, un Israëlite de Riga qui fait la liaison entre les Soviétiques et l'Abwehr (il n'a pas de relations directes avec les instances proprement nationales-socialistes).

Dans ce jeu plus ou moins triangulaire, les Soviétiques veulent le retour au status quo ante de 1939. Hitler refuse toutes les suggestions de Kleist et croit pouvoir gagner définitivement la bataille en prenant Stalingrad, clef de la Volga, du Caucase et de la Caspienne. Kleist, qui sait qu'une cessation des hostilités avec la Russie permettrait à l'Allemagne de rester dominante en Europe et de diriger toutes ses forces contre les Britanniques et les Américains, prend alors langue avec les éléments moteurs de la résistance anti-hitlérienne, alors qu'il est personnellement inféodé aux instances nationales-socialistes! Kleist contacte donc Adam von Trott zu Solz et l'ex-ambassadeur du Reich à Moscou, von der Schulenburg. Il ne s'adresse pas aux communistes et estime, sans doute avec Canaris, que les négociations avec Staline permettront de réaliser l'Europe de Coudenhove-Kalergi (sans l'Angleterre et sans la Russie), dont rêvaient aussi les Catholiques. Mais les Soviétiques ne s'adressent pas non plus à leurs alliés théoriques et privilégiés, les communistes allemands: ils parient sur la vieille garde aristocratique, où demeure le souvenir de l'alliance des Prussiens et des Russes contre Napoléon, de même que celui de la neutralité tacite des Allemands lors de la guerre de Crimée. Comme Hitler refuse toute négociation, Staline, la résistance aristocratique, l'Abwehr et même une partie de sa garde prétorienne, la SS, décident qu'il doit disparaître. C'est là qu'il faut voir l'origine du complot qui allait conduire à l'attentat du 20 juillet 1944.

Mais après l'hiver 42-43, les Soviétiques reprennent pied à Stalingrad et détruisent le fer de lance de la Wehrmacht, la 6ième Armée qui encerclait la métropole de la Volga. La carte allemande des Soviétiques sera alors constituée par le “Comité Allemagne Libre”, avec le maréchal von Paulus et des officiers comme von Seydlitz-Kurzbach, tous prisonniers de guerre. Staline n'a toujours pas confiance dans les communistes allemands, dont il a fait éliminer les idéologues irréalistes et les maximalistes révolutionnaires trotskistes, qui ont toujours ignoré délibérément, par aveuglement idéologique, la notion de “patrie” et les continuités historiques pluri-séculaires; finalement, le dictateur géorgien ne garde en réserve, à toutes fins utiles, que Pieck, un militant qui ne s'est jamais trop posé de questions. Pieck fera carrière dans la future RDA. Staline n'envisage même pas un régime communiste pour l'Allemagne post-hitlérienne: il veut un “ordre démocratique fort”, avec un pouvoir exécutif plus prépondérant que sous la République de Weimar. Ce vœu politique de Staline correspond parfaitement à son premier choix: parier sur les élites militaires, diplomatiques et politiques conservatrices, issues en majorité de l'aristocratie et de l'Obrigkeitsstaat prussien. La démocratie allemande, qui devait venir après Hitler selon Staline, serait d'idéologie conservatrice, avec une fluidité démocratique contrôlée, canalisée et encadrée par un système d'éducation politique strict.

Les Britanniques et les Américains sont surpris: ils avaient cru que l'“Oncle Joe” allait avaliser sans réticence leur politique maximaliste, en rupture totale avec les usages diplomatiques en vigueur en Europe. Mais Staline, comme le Pape et Bell, l'Evêque de Chichester, s'oppose au principe radicalement révolutionnaire de la reddition inconditionnelle que Churchill et Roosevelt veulent imposer au Reich (qui demeurera, pense Staline, en tant que principe politique en dépit de la présence éphémère d'un Hitler). Si Roosevelt, en faisant appel à la dictature médiatique qu'il tient bien en mains aux Etats-Unis, parvient à réduire au silence ses adversaires, toutes idéologies confondues, Churchill a plus de difficulté en Angleterre. Son principal adversaire est ce Bell, Evêque de Chichester. Pour ce dernier, il n'est pas question de réduire l'Allemagne à néant, car l'Allemagne est la patrie de Luther et du protestantisme. Au jusqu'au-boutisme churchillien, Bell oppose la notion d'une solidarité protestante et alerte ses homologues néerlandais, danois, norvégiens et suédois, de même que ses interlocuteurs au sein de la résistance allemande (Bonhoeffer, Schönfeld, von Moltke), pour faire pièce au bellicisme outrancier de Churchill, qui s'exprima par les bombardements massifs d'objectifs civils, y compris dans les petites villes sans infrastructure industrielle importante. Pour Bell, l'avenir de l'Allemagne n'est ni le nazisme ni le communisme mais un “ordre libéral et démocratique”. Cette solution, préconisée par l'Evêque de Chichester, n'est évidemment pas acceptable pour le nationalisme allemand traditionnel: il constitue un retour subtil à la Kleinstaaterei, à la mosaïque d'états, de principautés et de duchés, que les visions de List, de Wagner, etc., et la poigne de Bismarck avaient effacé du centre de notre continent. L'“ordre démocratique fort” suggéré par Staline est plus acceptable pour les nationalistes allemands, dont l'objectif a toujours été de créer des institutions et une paedia fortes pour protéger le peuple allemand, la substance ethnique germanique, de ses propres faiblesses politiques, de son absence de sens de la décision, de son particularisme atavique et de ses tourments moraux incapacitants. Aujourd'hui, effectivement, maints observateurs nationalistes constatent que le fédéralisme de la constitution de 1949 s'inscrit peut-être bel et bien dans une tradition juridico-constitutionnelle allemande, mais que la forme qu'il a prise, au cours de l'histoire de la RFA, révèle sa nature d'“octroi”. Un octroi des puissances anglo-saxonnes...

Face aux adversaires de la capitulation inconditionnelle au sein de la grande coalition anti-hitlérienne, la résistance allemande demeure dans l'ambiguïté: Beck et von Hassell sont pro-occidentaux et veulent poursuivre la croisade anti-bolchevique, mais dans un sens chrétien; Goerdeler et von der Schulenburg sont en faveur d'une paix séparée avec Staline. Claus von Stauffenberg, auteur de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, provient des cercles poético-ésotériques de Munich, où le poète Stefan George joua un rôle prépondérant. Stauffenberg est un idéaliste, un “chevalier de l'Allemagne secrète”: il refuse de dialoguer avec le “Comité Allemagne Libre” de von Paulus et von Seydlitz-Kurzbach: “on ne peut pas accorder foi à des proclamations faites derrière des barbelés”.

Les partisans d'une paix séparé avec Staline, adversaires de l'ouverture d'un front à l'Est, ont été immédiatement attentifs aux propositions de paix soviétiques émises par les agents en place à Stockholm. Les partisans d'une “partie nulle” à l'Est sont idéologiquement des “anti-occidentaux”, issus des cercles conservateurs russophiles (comme le Juni-Klub ou les Jungkonservativen dans le sillage de Moeller van den Bruck) ou des ligues nationales-révolutionnaires dérivées du Wandervogel ou du “nationalisme soldatique”. Leur espoir est de voir la Wehrmacht se retirer en bon ordre des terres conquises en URSS et se replier en-deçà de la ligne de démarcation d'octobre 1939 en Pologne. C'est en ce sens que les exégètes contemporains de l'œuvre d'Ernst Jünger interprètent son fameux texte de guerre, intitulé “Notes caucasiennes”. Ernst Jünger y perçoit les difficultés de stabiliser un front dans les immenses steppes d'au-delà du Don, où le gigantisme du territoire interdit un maillage militaire hermétique comme dans un paysage centre-européen ou picard-champenois, travaillé et re-travaillé par des générations et des générations de petits paysans opiniâtres qui ont maillé le territoire d'enclos, de propriétés, de haies et de constructions d'une rare densité, permettant aux armées de s'accrocher sur le terrain, de se dissimuler et de tendre des embuscades. Il est très vraisemblable que Jünger ait plaidé pour le retrait de la Wehrmacht, espérant, dans la logique nationale-révolutionnaire, qui avait été la sienne dans les années 20 et 30, et où la russophilie politico-diplomatique était bien présente, que les forces russes et allemandes, réconciliées, allaient interdire à tout jamais l'accès de la ”forteresse Europe”, voire de la “forteresse Eurasie”, aux puissances thalassocratiques, qui pratiquent systématiquement ce que Haushofer nommait la “politique de l'anaconda”, pour étouffer toutes les velleités d'indépendance sur les franges littorales du “Grand Continent” (Europe, Inde, Pays arabes, etc.).

Ernst Jünger rédige ses notes caucasiennes au moment où Stalingrad tombe et où la 6ième Armée est anéantie dans le sang, l'horreur et la neige. Mais malgré la victoire de Stalingrad, qui permet aux Soviétiques de barrer la route du Caucase et de la Caspienne aux Allemands et d'empêcher toute manœuvre en amont du fleuve, Staline poursuit ses pourparlers en espérant encore jouer une “partie nulle”. Les Soviétiques ne mettent un terme à leurs approches qu'après les entrevues de Téhéran (28 novembre - 1 décembre 1943). A ce moment-là, Jünger semble s'être retiré de la résistance. Dans son célèbre interview au Spiegel en 1982, immédiatement après avoir reçu le Prix Goethe à Francfort, il déclare: «Les attentats renforcent les régimes qu'ils veulent abattre, surtout s'ils ratent». Jünger, sans doute comme Rommel, refusait la logique de l'attentat. Ce qui ne fut pas le cas de Claus von Stauffenberg. Les décisions prises par les Alliés occidentaux et les Soviétiques à Téhéran rendent impossibles un retour à la case départ, c'est-à-dire à la ligne de démarcation d'octobre 1939 en Pologne. Soviétiques et Anglo-Saxons se mettent d'accord pour “déménager l'armoire Pologne” vers l'Ouest et lui octroyer une zone d'occupation permanente en Silésie et en Poméranie. Dans de telles conditions, les nationalistes allemands ne pouvaient plus négocier et Staline était d'office embarqué dans la logique jusqu'au-boutiste de Roosevelt, alors qu'il l'avait refusée au départ. Le peuple russe paiera très cher ce changement de politique, favorable aux Américains.

Après 1945, en constatant que la logique de la Guerre Froide vise un encerclement et un containment de l'Union Soviétique pour l'empêcher de déboucher sur les mers chaudes, Staline réitère ses offres à l'Allemagne exsangue et divisée: la réunification et la neutralisation, c'est-à-dire la liberté de se donner le régime politique de son choix, notamment un “ordre démocratique fort”. Ce sera l'objet des “notes de Staline” de 1952. Le décès prématuré du Vojd soviétique en 1953 ne permet pas à l'URSS de continuer à jouer cette carte allemande. Khrouchtchev dénonce le stalinisme, embraye sur la logique des blocs que refusait Staline et ne revient à l'anti-américanisme qu'au moment de l'affaire de Berlin (1961) et de la crise de Cuba (1962). On ne reparlera des “notes de Staline” qu'à la veille de la perestroïka, pendant les manifestations pacifistes de 1980-83, où plus d'une voix allemande a réclamé l'avènement d'une neutralité en dehors de toute logique de bloc. Certains émissaires de Gorbatchev en parlaient encore après 1985, notamment le germaniste Vyateslav Dachitchev, qui prit la parole partout en Allemagne, y compris dans quelques cercles ultra-nationalistes.

A la lumière de cette nouvelle histoire de la résistance allemande et du bellicisme américain, nous devons appréhender d'un regard nouveau le stalinisme et l'anti-stalinisme. Ce dernier, par exemple, sert à répandre une mythologie politique bricolée et artificielle, dont l'objectif ultime est de rejeter toute forme de concert international reposant sur des relations bilatérales, d'imposer une logique des blocs ou une logique mondialiste par le truchement de cet instrument rooseveltien qu'est l'ONU (Corée, Congo, Irak: toujours sans la Russie!), de stigmatiser d'avance tout rapport bilatéral entre une puissance européenne moyenne et la Russie soviétique (l'Allemagne de 1952 et la France de De Gaulle après les événements d'Algérie). L'anti-stalinisme est une variante du discours mondialiste. La diplomatie stalinienne, elle, était à sa façon, et dans un contexte très particulier, conservatrice des traditions diplomatiques européennes.

Robert STEUCKERS.

Bibliographie:

- Dirk BAVENDAMM, Roosevelts Weg zum Krieg. Amerikanische Politik 1914-1939, Herbig, München, 1983.

- Dirk BAVENDAMM, Roosevelts Krieg 1937-45 und das Rätsel von Pearl Harbour, Herbig, München, 1993.

- Valentin FALIN, Zweite Front. Die Interessenkonflikte in der Anti-Hitler-Koalition, Droemer-Knaur, München, 1995.

- Francis FUKUYAMA, La fin de l'histoire et le dernier homme, Flammarion, 1992.

- Klemens von KLEMPERER, German Resistance Against Hitler. The Search for Allies Abroad. 1938-1945, Oxford University Press/Clarendon Press, 1992-94.

- Theodore H. von LAUE, The World Revolution of Westernization. The Twentieth Century in Global Perspective, Oxford University Press, 1987.

- Jürgen SCHMÄDEKE/Peter STEINBACH (Hrsg.), Der Widerstand gegen den National-Sozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, Piper (SP n°1923), München, 1994.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, russie, union soviétique, urss, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, résistance allemande |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 03 octobre 2008

"Ich wollte nicht danebenstehen..."

Bräuninger, "Ich wollte nicht danebenstehen ..." |

| Werner Bräuninger ist unter den zahllosen Autoren, die sich auch Jahrezehnte nach dessen Untergang mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Er will in seinem Buch Männer und Frauen vorstellen, "deren Namen schon fast ausgelöscht schienen". Seine Darstellungen helfen, jene Zeit zu verstehen, die uns offenbar nicht losläßt. |

| Werner Bräuninger ist unter den zahllosen Autoren, die sich auch Jahrzehnte nach dessen Untergang mit dem Nationalsozialismus beschäftigen, einer der originellsten. Jetzt legt er mit seinem Buch "Ich wollte nicht daneben stehen ..." eine Sammlung von Essays vor, die sich mit Lebensentwürfen von bemerkenswerten Persönlichkeiten befassen, die von vielen Aspekten des Nationalsozialismus wie der Person Adolf Hitlers fasziniert waren, auch wohl in großen Zügen den von ihm verkündeten Zielen zustimmten, wie etwa Deutschland aus seiner tiefen Erniedrigung nach dem Ersten Weltkrieg herauszuführen und die deutsche Parteizwietracht zu überwinden, die sich aber meist der nationalsozialistischen Bewegung nicht anschlossen. Manche verwendeten sich nach den ersten Jahren der NS-Machtausübung enttäuscht ab, keiner war an der praktischen Politik beteiligt. Da stößt man auf Namen wie dem des politischen Pädagogen und führenden nationalsozialistischen Philosophen Alfred Baeumler, der sich weigerte, Berlin zu verlassen und als Volkssturmmann an der Verteidigung teilnahm; auf Arno Breker, der bis 1945 und dann auch wieder nach Jahrzehnten der Diffamierung als einer der großen Bildhauer des 20. Jahrhunderts anerkannt wurde; auf Ernst Bertram, der in den 20er und 30er Jahren als einer der führenden Gelehrten der Zeit galt, befreundet mit Thomas Mann, dem Stefan-George-Kreis angehörend, der seine ganze Hoffnung auf Hitler setzte, aber nie NSDAP-Mitglied wurde; auf die Engländerin Winifred Wagner, Ehefrau des Richard-Wagner-Sohns Siegfried, die auch nach 1945 zu ihrer Freundschaft zu Adolf Hitler stand. Berichtet wird über den erstaunlichen Gelehrten Ernst Kontorowicz, 1895 in Posen geboren, deutscher Jude, Offizier, im Ersten Weltkrieg hoch dekoriert, Freikorpskämpfer, dessen Hauptwerk über den Staufen-Kaiser Friedrich II. auch heute noch von hoher Bedeutung ist. Auch er gehörte zum Kreis von Stefan George. Sein Ziel war eine deutsch-jüdische Symbiose. Als er als Professor den Amtseid auf Hitler ablegen mußte, verweigerte er ihn und emigrierte, blieb aber stets Deutschland verbunden. Ernst Jünger ist ein langes Kapitel gewidmet, Wandervogel, Offizier, Pour-le-Merite-Träger, Autor. Seine Bücher fanden in der intellektuellen Welt höchste Beachtung. Den nationalen Aufbruch hatte er zunächst freudig begrüßt, zog sich aber später enttäuscht zurück. "Krieger und Träumer, Autor und Soldat, radikaler Nationalist und Künder einer neuen Zeit, Dandy und Einzelgänger" apostrophiert ihn Bräuninger. Leni Riefenstahl ist ein verständnisvolles Kapitel gewidmet, jener genialen deutschen Filmregisseurin, die international mit höchsten Preisen geehrt wurde. Ihr Film über die Olympischen Spiele 1936 wurde als "bester Film der Welt" 1938 in Paris prämiert. Ihr ging es um nichts anderes, als in ihren Filmen "das Schöne, Starke, Gesunde" darzustellen, kurz: "Ich suchen die Harmonie." 1945 wurde auch sie verfemt und boykottiert, bis ihr vor einigen Jahrzehnten eine Renaissance zuerst im Ausland, dann auch in Deutschland Gerechtigkeit widerfahren ließ. Bereichert werden die Essays durch ein Personenverzeichnis, in dem man intellektuell wichtige Persönlichkeiten aus dem Deutschland des 20. Jahrhunderts findet, deren Leben und Bedeutung kurz skizziert wird. Bräuninger will in seinem Buch Männer und Frauen vorstellen, "deren Namen schon fast ausgelöscht schienen". Seine Darstellungen helfen, jene Zeit zu vertehen, die uns offenbar nicht losläßt. "Preußische Allgemeine Zeitung 19. Mai 2007" |

00:18 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, littérature, lettres allemandes, littérature allemande, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  | Index&media=news" rel="nofollow">

| Index&media=news" rel="nofollow"> Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 20 septembre 2008

Les oppositions américaines à Roosevelt

Les oppositions américaines à la guerre de Roosevelt

Robert STEUCKERS

Analyse : Ronald RADOSH, Prophets on the Right. Profiles of Conservative Critics of American Globalism, Free Life Editions, New York, 1975 (ISBN : 0-914156-22-5).

L’histoire des oppositions américaines à la seconde guerre mondiale est très intéressante. Elle nous initie aux idées des isolationnistes et neutralistes des Etats-Unis, seuls alliés objectifs et fidèles que nous pouvons avoir Outre-Atlantique, mis à part, bien entendu, les patriotes d’Amérique hispanique.

Aborder ce sujet implique de formuler quelques remarques préliminaires.

- L’histoire contemporaine est évaluée sous l’angle d’une propagande. Laquelle ? Celle qui a été orchestrée par les bellicistes américains, regroupés autour du Président Roosevelt. La tâche de l’histoire est donc de retrouver la réalité au-delà du rideau de fumée propagandiste.

- L’histoire contemporaine est déterminée par la perspective rooseveltienne où

a) les Etats-Unis sont l’avant-garde, la terre d’élection de la liberté et de la démocratie ;

b) les Etats-Unis doivent agir de façon à ce que le monde s’aligne sur eux.

c) Via leur idéologie messianique, interventionniste et mondialiste, les Etats-Unis se posent comme le bras armé de Yahvé, sont appelés à unir le monde sous l’autorité de Dieu. Leur président est le vicaire de Yahvé sur la Terre (et non plus le Pape de Rome).

Mais, pour s’imposer, cette idéologie messianique, interventionniste et mondialiste a eu des ennemis intérieurs, des adversaires isolationnistes, neutralistes et différentialistes. En effet, dans les années 30, 40 et 50, deux camps s’affrontaient aux Etats-Unis. En langage actualisé, on pourrait dire que les partisans du « village universel » se heurtaient aux partisans de l’ « auto-centrage ».

Quels ont été les adversaires du mondialisme de Roosevelt, outre le plus célèbre d’entre eux, le pilote Lindbergh, vainqueur de l’Atlantique. Nous en étudierons cinq :

1) Oswald Garrison VILLARD, éditeur du journal Nation, ancré à gauche, libéral et pacifiste.

2) John T. FLYNN, économiste et éditorialiste de New Republic, également ancré à gauche.

3) Le Sénateur Robert A. TAFT de l’Ohio, chef du Parti Républicain, surnommé « Mr. Republican».

4) Charles A. BEARD, historien progressiste.

5) Lawrence DENNIS, intellectuel étiqueté « fasciste », ancien diplomate en Amérique latine, notamment au Nicaragua et au Pérou.

Tous ces hommes avaient une biographie, un passé très différent. Dans les années 38-41, ils étaient tous isolationnistes. Dans les années 43-50, ils sont considérés comme « conservateurs » (c’est-à-dire adversaires de Roosevelt et de l’alliance avec l’URSS) ; de 1948 à 1953, ils refusent la logique de la Guerre Froide (défendue par la gauche sociale-démocrate après guerre).

Pourquoi cette évolution, qu’on ne comprend plus guère aujourd’hui ?