| par Alexandre LATSA - http://www.agoravox.fr Après la domination espagnole (XVIIIe siècle) et anglaise (XIXe siècle), l’Amérique va entrer au XXe siècle dans un première phase de recomposition territoriale (unification après la guerre de Sécession, récupération de l’Alaska aux Russes, victoire sur les Espagnols, victoire sur les Britanniques...), puis se lancer dans un maillage intense de son territoire via des voies de chemin de fer qui stimuleront l’activité et le commerce et préfigureront sa position économique dominante pour le siècle suivant.

Au début du XXe siècle, la guerre entre le Japon et la Russie (1904) préfigure le siècle à venir, l’Amérique devient un acteur à l’extérieur de son territoire, dans le Pacifique. Pour la première fois, deux empires s’affrontent selon les moyens de guerre dits « modernes », pour la première fois un empire asiatique affronte un empire européen, et s’impose et surtout, pour la première fois, la paix est négociée en Amérique, sous la houlette de Théodore Roosevelt et du conseiller du Tsar, Serge Witte (qui au passage prônait le tunnel sous Bering !) C’est le début du siècle américain, de la thalassocratie transatlantique et transpacifique et du nouvel ordre mondial.

Du monde bipolaire au nouvel ordre mondial La grande guerre civile européenne de trente ans (1914-1945) laisse l’Europe (et le monde) divisé en deux pôles concurrents, le pôle « américano-occidental » et le pôle « soviétique ». La guerre froide durera quarante-cinq ans, jusqu’en 1991, année qui verra la disparition d’un des pôles et l’instauration pratique du nouvel ordre mondial. Dans les vingt-cinq années qui suivirent, le monde entra dans une fiction de courte durée, pendant laquelle on crut que l’extension de l’Otan (parapluie étoilé protecteur) et du nouvel ordre économique mondial (FMI, OMC, BERD, Communauté européenne, OCDE, European Round Table, club de Rome, Forum de Davos...) assurerait la pérennité et la sécurité a jamais. Pour la première fois dans l’Histoire, un « empire » semblait avoir la velléité et les moyens d’imposer ses règles à la planète entière. On parla même de fin de l’Histoire. D’autres affirmèrent même que demain tous seraient Américains. La Chine s’éveillait doucement, l’Inde également, le monde musulman semblait abasourdi par la frappe irakienne de 1991, la construction européenne prenait son envol sur les parallèles de l’Otan pendant que le cœur du défunt concurrent soviétique se mourrait. En 1999, le dernier grain de sable à « l’extension Est » (la Yougoslavie) fut anéantie. La Serbie (qui était à la Yougoslavie ce que la Russie était à l’URSS) fut anéantie en 78 jours et y fut construite la plus grande base militaire américaine de l’étranger, sur le flanc Est-oriental de l’Europe. La présence militaire américaine dans le monde à l’entrée du XXIe siècle était plus importante qu’aucune puissance ne l’avait jamais fait dans l’Histoire (Cf Listes des bases américaines). Néanmoins l’accalmie fut de courte durée : le 11 septembre 2001, des pirates de l’air proches des mouvances islamistes radicales lancèrent la première version du jihad aérien en détournant des avions de ligne pour les écraser sur des infrastructures aux État-Unis. L’empire était frappé au cœur. Ce fut la fin du nouvel ordre mondial tel que certain nous l’avait promis, il n’avait duré que trente ans. L’Amérique déclara alors une guerre planétaire au terrorisme que, sept ans plus tard, elle n’a toujours pas vaincu, enlisée avec l’Otan dans des conflits à basse intensité et sur des territoires incontrôlables et incontrôlés (Irak, Afghanistan, Somalie...). Pourtant cet élément qui modifia l’Histoire n’était pas une surprise pour tous les spectateurs du théâtre des opérations. Certains avaient préconisé ce choc à venir entre les « civilisations » et notamment entre le Sud (musulman) et le Nord (Occident). Ceux-là préconisaient aussi que le monde était « divisé » en grands espaces, différents, et résolument adversaires, ou ennemis. Cette théorie des « civilisations en conflit » avait même ses défenseurs, au cœur du dispositif atlantiste. Ceux-là avaient déjà affirmé que l’Est et l’Ouest étaient deux mondes différents, voir opposés. Curieusement, la frontière entre ces deux Europe (« catholique-protestante » et « orthodoxe ») se situait sur l’ancienne délimitation de l’Europe post-soviétique et de l’Europe de l’Ouest (americano-occidentale). Pour les stratèges américains, après le contrôle des mers (effectif à la fin de la guerre froide), restait le contrôle des terres, notamment celles que les stratèges visaient depuis le début du siècle : le Heartland.

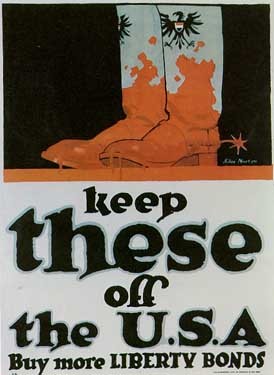

Les néo-conservateurs à la conquête du Heartland Le XXe siècle a vu l’Amérique passer du statut isolationniste à celui de puissance impérialiste et dominante. Cette expansion hors frontières de l’Amérique s’est faite en deux étapes principales, la prise de contrôle des mers tout d’abord, puis la prise de contrôle des terres. Tout d’abord l’expansion maritime (principe du contrôle des mers et du développement de la marine militaire pour protéger les échanges commerciaux). Ces théories ont été très clairement exposées par de nombreux stratèges américains à la fin du siècle dernier, dont Alfred Mahan qui énonça l’intérêt pour l’Amérique d’acquérir une marine aussi puissante que l’Angleterre afin d’acquérir une suprématie militaire et commerciale aussi importante. Cette théorie influencera grandement Théodore Roosevelt notamment au début du XXe siècle après la guerre russo-japonaise. Cette prise de contrôle des mers effective, la guerre froide laissa néanmoins l’Amérique dans une position géopolitique difficile. Deux des plus grands stratèges en géopolitique, Nicolas Spykman et Halford John Mckinder de ce siècle vont en effet développer la théorie selon laquelle l’Amérique de par sa position insulaire éloignée ne peut, si elle veut rester aux commandes du monde (refus du déclin de la puissance américaine chez les néo-conservateurs) être éloignée du grand continent, du cœur des terres émergées, le Heartland eurasien. Le monde serait constitué selon ces stratèges d’un Heartland ou Continent géant (Europe-Asie), d’un océan géant (Atlantique-Pacifique) et d’un anneau d’îles (Amérique, Australie ou Outlyings Islands). La maîtrise de ce cœur continental est donc essentielle. De la même façon, elle devait se méfier des alliances entre puissances de la terre, notamment entre les deux grandes puissances terrestres et continentales, l’Allemagne et la Russie (empêcher l’émergence d’une puissance rivale chez les néo-conservateurs). Pour ce faire, la Seconde Guerre mondiale sera l’occasion tragique et inespérée pour l’Amérique de prendre position sur le continent, pour y empêcher toute alliance qui pourrait exclure l’Amérique des affaires du monde. Pour les stratèges américains en effet, la fin de la guerre froide n’est que l’opportunité à saisir pour mettre pied en Europe (anciennement majoritairement sous contrôle soviétique) et pouvoir ainsi grignoter toujours plus à l’Est et au Sud-Est vers le contrôle de continent, cette zone située au cœur de l’Eurasie. Le point commun entre les « défenseurs du choc inévitable des civilisations », « les partisans de la conquête de l’Est, et du Heartland » ? Un courant idéologique propre à l’Amérique qui a contribué à accélérer la politique interventionniste américaine dans le monde, une nouvelle idéologie qui s’est rapidement propagée dans toutes les sphères de direction américaine (politiques, militaires, économiques...). Elle a pris à contre-courant les anciennes idéologies pour devenir en quelque sorte la raison d’être de l’Amérique, comme le sang l’est à tout être humain. Cette idéologie projette l’Amérique comme point central de l’humanité, d’aujourd’hui et demain. Le « néo-conservatisme » nous dit Wikipédia : « se distingue du conservatisme traditionnel et du néo-libéralisme. Anticommuniste et antifasciste, le néo-conservatisme est né sur le principe de « plus jamais Auschwitz ». Ils défendent la puissance militaire des États républicains dans les relations internationales afin d’asseoir un nouvel ordre international. Cela passe par quelques grands axes, notamment le refus du déclin de la puissance américaine (première puissance républicaine du monde) ; empêcher l’émergence d’une puissance rivale ; la fin de la complaisance envers les dictatures ; et la revalorisation de l’outil militaire pour répondre aux agressions. Pour les « néo-conservateurs » l’Amérique est le modèle de civilisation le plus abouti. Elle a vaincu les grandes idéologies (le nazisme et le communisme) et se prépare à affronter son troisième ennemi (tout au moins celui qu’elle a déclaré comme tel) à savoir l’islamisme radical. Pour eux, le monde doit être modelé par les démocraties républicaines, selon ce modèle de civilisation via le démocratisme imposé, militairement s’il le faut. Le cœur de cette pensée est donc un interventionnisme très fort à l’extérieur du territoire américain, que l’on peut qualifier d’impérialisme idéologique. Aux États Unis, récemment, un conseiller du président Carter a théorisé et remodernisé les théories post-guerre froide pour les distiller dans les mouvances néo-conservatrices influentes et au pouvoir. Ce dernier, Zbigniew Brzezinski a grandement influencé la création de mouvements d’opinions, les fameux thinks tanks, destinés a promouvoir la politique américaine dans le monde (Cf. Le Grand Échiquier en 1997 et Le Vrai Choix en 2004). En 1989, Brezinski devient l’éminence des cerveaux démocrates pour l’Eurasie (son fils Markl étant le conseiller de Barak Obama) dont il est certain qu’elle sera la zone concurrente essentielle de l’Amérique. En effet, cette gigantesque zone eurasiatique serait le cœur des masses humaines et surtout des ressources énergétiques (pétrole, gaz, minerais stratégiques) ainsi que de leur voies d’acheminements. Ces théories de maîtrise du Heartland se couplent généralement à une maîtrise de l’océan Arctique (voir l’article lié) tout aussi important au niveau énergétique. (voir la carte la). Brezinski reprendra dans Le Grand Échiquier le projet de démembrement en trois de la Fédération russe (Moscovie, Oural, Sibérie), un projet déjà défini dans les années 1940 par le nazi Rosenberg. Cette théorie sera développée à la même époque en Pologne sous le nom de Prométhéisme qui fera son chemin pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, en France, en Turquie et en Allemagne, puis en Amérique. Curieux hasard ( ?) du destin, il s’agit des plus grandes puissances mondiales d’aujourd’hui et des piliers de l’Otan. Autre hasard, Brezinski est lui aussi d’origine Polonaise tout comme Joseph Pilsudski, fondateur du Prométhéisme. Brzezinski va alors se consacrer à la lutte pour prévenir la réémergence de la Russie comme superpuissance et pour conquérir l’Eurasie. Il développe « un plan pour l’Europe » qui passerait par l’extension de l’Otan aux Républiques baltes, prônera le projet d’oléoduc Bakou-Tblissi-Ceyhan. Ce projet représente pour lui la meilleure concrétisation de ses ambitions qui visent à empêcher la Russie de se relever. Parallèlement, il préside dès 1999 le Comité américain pour la paix en Tchétchénie (American Committee for Peace in Chechnya), installé dans les locaux de l’association Freedom House. Cette union des extrêmes (indépendantistes musulmans et activistes américains) n’est que la continuité - sous sa variante anti-Russe - de l’alliance du même genre existant pendant la guerre froide, à l’époque où la CIA entraînait et finançait les Mujhaidins contre l’URSS. Les armes des Atlantistes pour la conquête énergétique Après la chute du mur et la fin de l’URSS, l’Amérique se retrouve sans ennemie, elle se lance alors dans une logique de conquête absolue des zones nécessaires au maintien de son hégémonie embryonnaire et notamment l’Eurasie. L’extension de l’Europe comme alliée indéfectible, l’adhésion de ces États à l’Otan et leur participation aux interventions armées à l’étranger en est le fil conducteur. L’Europe continentale de l’Ouest offre servilement à l’Amérique les moyens de sa domination planétaire. Lorsque l’Amérique créa en 1949 l’Otan pour répondre au pacte de Varsovie, celui-ci n’avait d’objectifs que défendre le monde occidental contre une éventuelle attaque soviétique. À l’effondrement de cette dernière, l’Otan ne disparut pas pour autant. Bien au contraire, il devint l’élément-clé de l’extension pan-occidentale, le porteur des messages préliminaires tout autant que le bourreau et le justicier des réfractaires. L’Otan devint l’arme destiné à faire plier les régimes non alignés, tout autant qu’à marquer la fin de la complaisance avec les « dictatures ». En 2001 néanmoins, les Américains ont commencé à prendre conscience de l’erreur tactique essentielle qu’ils avaient fait à utiliser les Moujahidines contre la Russie soviétique, les premiers retournant leur savoir (acquis par les stratèges de la CIA avec la bénédiction du Pentagone) contre leurs anciens maîtres. Évidemment, la construction européenne qui marche main dans la main avec l’Otan s’est déjà sabordée. En étant incapable d’avoir ses propres systèmes de défense ou sa propre armée, en participant à des conflits qui ne la concernent pas, et n’ont pour conséquence que d’augmenter le ressenti de nombre d’États à son égard, cette dernière s’est fait entraîner dans une logique infernale de partage des dépendances américaines, en énergie tout autant qu’en besoin de protection. Comme je l’expliquais dans un précédent article : pourquoi partager la croisade lancée contre le monde arabo-musulman à des fins énergétiques en nous aliénant des centaines de millions de musulmans dans le monde, alors qu’un partenaire disponible et fiable, la Russie, est à nos portes. Réponse toute simple : l’Amérique ne veut pas d’une alliance Europe-Russie qui constituerait une puissance concurrente. Pour preuve récente l’opposition violente de Zbigniew Brezinski au « Russo-Allemand » North Stream. Les opérations militaires ne sont pourtant pas partout évidentes, ni pratiques. Les stratèges ont bien compris la grande difficulté de créer une entreprise de désinformation comme cela a été le cas pour la désintegration de la Yougoslavie (dès 1991) et la campagne violemment serbophobe qui a suivie. Parfois même les opérations militaires ne sont pas suffisantes. Voir injustifiées. Les stratèges vont développer une méthode de révolution pacifique, dite colorée, qui a le mérite de mieux passer au yeux de l’opinion internationale (toujours critique quant aux actions militaires). Experimentée en Serbie en 2001 (la campagne militaire n’ayant pas suffit à faire tomber Milosevic), elle consiste à lever une partie de la « société civile » contre le pouvoir, via des relais dans le pays, en fait officines de la CIA. Le schéma est toujours le même, utiliser des mouvements de jeunesses pour feindre le côté spontané. Le projet est de faire tomber un pouvoir politique jugé « hostile » pour le remplacer par un candidat démocrate, c’est-à-dire « aux ordres » de Washington. L’État concerné passe ainsi dans le giron « occidental » sans intervention militaire. Autre avantage : le changement passe pour une légitime révolution populaire d’une population lasse du « tyran » qui la gouverne. Pourtant en y regardant de plus près, ces mouvements de jeunesse révolutionnaires, que cela soit Zubr en Bielorussie, Otpor en Serbie, Kmara en Géorgie, Pora en Ukraine, Mjaft en Albanie ou encore Oborona en Russie ne sont pas des émanations spontanées de la « société civile », mais au contraire des fabrications sponsorisées à millions de dollars par les relais de l’ingérence états-unienne dans les points chauds qui concernent directement l’Europe (Balkans, le Caucase, l’anneau circulaire de l’Eurasie (voir cette carte !). Leurs membres ont été entraînés, dressés au bazar de rue et à l’agit-prop politico-médiatique pour intervenir au moment opportun, recevoir la publicité des médias occidentaux et délégitimer les pouvoirs en place. Sur la base des théories dites de la « guerre civilisée » du Pr Gene Sharp (Albert Einstein Institution, ancien de la John Hopkins University), ces groupes naguère formés dans de grands hôtels de Budapest et de Sofia, conduisent des opérations de déstabilisation ciblées qui relèvent de la guerre psychologique et de la guerre civile et non d’une action pacifique ou de simple lobbying comme on voudrait nous le faire croire. (NB : lire cette analyse ici ou encore la). Quant aux relais de ces mouvements révolutionnaires financés par la CIA, ce sont ces associations civiles du nom de USAID, National Endowment for Democracy (NED), Open Society Institute (Fondation Soros),le German Marshall Fund of the United States, Freedom House, la fondation héritage, ou encore la jamestownfondation, la fondation Carnégie, ou encore le mémorial des victimes du communisme, ces associations travaillant sous l’égide de quelques organisations plus importantes comme le PNAC, le CFR, la trilatérale,l’American institute.ou encore l’ICG , officie « publique »de la CIA (dirigé un temps par Morton Abramowitz l’homme qui livra naguère les missiles Stinger au moudjahidine afghan proches d’Osama Ben Laden) ! Nous sommes là au cours du dispositif d’ingérence américain en Eurasie. Ces mouvements ne sont pas seuls. On a fabriqué aussi pour les besoins de la cause une série de sites internet chargés de renforcer la propagande virtuelle, et des instituts de sondage (comme le CeSID en Serbie) qui « accompagnent » les élections des pays-cible, c’est-à-dire désignent à l’avance les vainqueurs et influencent psychologiquement les votes en donnant des résultats que n’ont pas encore les commission électorales. Cette alliance de suprématie militaire et d’associations faussement civiles n’ont en fait qu’un but : encercler la Russie et prendre le contrôle des zones essentielles que sont les Balkans (anciennes colonies soviétiques et vitales à l’extension Est de l’Europe), le Caucase (avec la Caspienne) et enfin l’anneau de contour eurasien. La preuve ? Les États du Guam, visés par les révolutions colorées ceinturent la Russie. Le but ? Éloigner la Russie de l’Europe, la repousser au Nord et à l’Est pour lui couper l’accès aux mers et aux ressources énergétiques d’Asie centrale et faire cesser son influence sur la région centro-asiatique. N’oublions pas que la lutte pour cette région (tout comme pour le Nord arctique) l’est principalement pour des raisons énergétiques. (NB : cette révolutionnite aiguë ne frappe pas que l’Eurasie, mais également l’Amérique du Sud et le Venezuela de Chavez).

De Khodorkovski a Beslan Lorsque le 31 décembre 1999, Boris Eltsine laisse les rênes à Vladimir Poutine, la décrépitude eurasienne est totale. L’URSS s’est effondrée, les Républiques se fragmentent, les communautés religieuses s’affrontent, le chaos est total. Dès sa prise de pouvoir, Vladimir Poutine va restaurer l’autorité et la souveraineté de l’État sur le territoire russe, ce qui passe par reprendre le pouvoir y crompris à des hommes d’affaires enrichis et devenus plus puissants que les élus eux-mêmes : les oligarques. L’histoire est connue, Vladimir Poutine va chasser un à un ces oligarques qui succédèrent aux « innombrables mafias » qui pillèrent la Russie dans les années 1990. Ceux qui affirmaient contrôler à une douzaine l’économie et le pouvoir russe durent répondre de leurs actes devant une justice réaffirmée. C’est en 2003, lors de l’arrestation du plus fameux d’entre eux que les atlantistes (néo-conservateurs) comprirent la détermination réelle du pouvoir russe. L’arrestation de M.Khodorkovski a ouvertement déclenché une contre-offensive néo-conservatrice qui dure encore à ce jour. Pourquoi ? Le réseau Voltaire nous donne quelques précisions (lisez cet article c’est à tomber par terre, ici)... La prise de contrôle de Yukos par Khodorkovski s’est faite par le biais du système de « prêts contre actions » organisé par Vladimir Potanine au gouvernement de Viktor Tchernomyrdin en 1995. Les oligarques ont ainsi pu racheter des entreprises pour des bouchées de paille, voire les posséder par de simples promesses d’investissements ! Celui-ci organise ensuite un système de sociétés off-shores pour s’auto-racheter du pétrole et des matières premières à très bas prix et le revendre sur le marché international. Simultanément, le géant bradait son pétrole à l’Amoco Eurasia Petroleum Company. Les sur-revenus générés lui permirent, une fois blanchis de prendre le contrôle politique de nombreux partis dont le Parti communiste, l’Union des forces de droite (SPS), Labloko et « Unité ». En 2003, Khodorkovski décida se présenter à l’élection présidentielle. Il essayait déjà de dicter ses vues au gouvernement concernant la guerre en Irak à laquelle il était favorable, comme en économie ou en politique intérieure. À cette même époque, Khodorkovski était sur le point de vendre la moitié de Yukos à Exxon Mobil. Il entendait aussi construire un réseau privé d’oléoducs assurant sa totale indépendance. Les liens entre Yukos et le monde de la finance et du renseignement anglo-saxon étaient déjà bien établis, les États-Uniens avaient compris que tant que le gouvernement contrôle les tuyaux, il est le seul à décider de la quantité de brut qu’il veut mettre sur le marché. Charles Ryan, le leader du United Financial Group, et d’autres investisseurs appelaient de tout cœur à une « Yukosization » de la Russie, en fait à une destruction de l’État, seul obstacle sur le chemin des vastes richesses russes. En lien avec Henry Kissinger et George Soros, il aurait trahi son pays et aurait préparé un renversement de Vladimir Poutine après avoir soudoyé des cadres de l’armée, la décision de son arrestation aurait été prise in extremis pour empêcher un « quasi-coup d’État », elle eut lieu le 25 octobre 2003, à Novossibirsk. Khodorkovski était devenu un maillon-clé du dispositif visant à mettre à genoux le géant russe. Devenu membre du Carlyle group, celui-ci se préparait à mettre une bonne partie des ressources pétrolières russes entre les mains des États-Unis. On comprend mieux en effet la colère des « chacals » du Pentagone, lancés dans une guerre en Irak et privés des ressources eurasiatiques. Leur réponse ne s’est pas fait attendre, ceux-ci ont lancé une offensive de grande ampleur contre le pouvoir russe, la plus terrible étant la tragédie de Beslan (3 septembre 2004) que l’opinion internationale bien manipulée par la presse aux ordres continue d’attribuer à Poutine, tandis que les théoriciens néo-conservateurs affirmaient que la Russie n’échapperait pas à une guerre des civilisations, elle non plus, et devait donc rejoindre la croisade lancée par l’Otan. Pourtant, comme l’a très bien résumé Mikhail Alexandrov, un expert de l’institut CIS de Moscou dans le journal du ministère russe de la Défense, Krasnaya Zvezda : « La situation en Ossétie du Nord doit être appréhendée dans le contexte de la bataille croissante pour le contrôle de la Transcaucasie entre la Russie et les puissances anglo-saxonnes. Les Anglo-Saxons prétendent expulser la Russie de la Transcaucasie et ont besoin pour cela de déstabiliser le nord du Caucase et la Russie en général. » (lire ici sur la responsabilité anglo-saxonne à Beslan ou encore les liens étroits entre les Américains et les Tchétchènes). L’affaire Beslan est un déclencheur fondamental puisque, à la suite de cette affaire, un « comité des 115 » se créa pour dénoncer la politique du gouvernement Poutine, jugé « responsable » de la prise d’otage de Beslan. Cette lettre ouverte, signée par 115 personnalités atlantistes, a été adressée, mardi 28 septembre 2004, « aux chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne et de l’Otan » avec copie à l’agence Reuters. Les auteurs affirment « qu’il est temps de repenser les modalités et les limites de notre engagement avec la Russie de Poutine ». Véritable déclaration diplomatique de guerre, il est tout à fait intéressant de lire le texte même de la lettre et les signataires de cet appel (ici et la). Lire à ce sujet la réponse aux intellectuels atlantistes du Pr Viatcheslav Dachitchev. | Comme l’explique très bien Alexandre Douguine en 2005 : « le complot contre Vladimir Poutine est en marche depuis qu’il a été élu. L’entourage de Eltsine ne s’attendait pas à ce que Poutine renforce les pouvoirs du gouvernement aux dépens des minorités libérales, oligarchiques ou pro-états-uniennes. Désormais, les opposants ont décidé de le faire sauter où au moins d’affaiblir sa position au maximum. C’est une forme de complot où agissent deux centres, un pour l’extérieur à Washington et Londres, et un pour l’intérieur constitué par les groupes oligarchiques et les libéraux au gouvernement. La zone de contact se trouve être dans certains pays de la CEI comme l’Ukraine ou la Géorgie. Pour moi, Mikhail Khodorkovsky a mené une véritable campagne contre la souveraineté de notre pays par l’intermédiaire de corporations transnationales et des États-Unis. » La déstabilisation tchétchène a néanmoins connu deux coups d’arrêts en 2005 (liquidation de Maskhadov) et en 2006 (liquidation de Bassaiev), n’en déplaise aux intéressés dont les troupes sont enlisées dans les sables d’Irak et les montagnes d’Afghanistan.

Le réveil eurasien, vers un monde multilatéral | Nous l’avons vu, le réveil russe, maintien essentiel de l’équilibre en Eurasie, est la clé d’un monde multipolaire, ou tout du moins bipolaire en ce qu’il empêche l’Amérique de prendre contrôle du continent eurasiatique. La Russie, tout comme les « grands en devenir » de ce monde, l’Inde et la Chine, entendent maintenir sur le continent, et dans le monde, une approche multilatérale et multipolaire des problèmes, basée sur le dialogue et le consensus. | Pour l’élite russe, la Russie doit tracer une nouvelle voie entre l’orientation pro-occidentale et libérale et la nostalgie du passé communiste, tout en évitant les excès démagogiques du populisme extrémiste et du nationalisme étroit. Pour ce faire, a notamment été créée l’OCS, l’Organisation de la coopération de Shanghai, une gigantesque alliance militaire continentale regroupant plus d’un humain sur deux… Il est pourtant coutume d’entendre que la Russie a recours à des méthodes et des rhétoriques dignes de la “guerre froide”, mais que devait-on attendre comme réaction de la part de la Russie après que l’Europe laisse l’Amérique installer des bases militaires, des systèmes d’écoutes et des batteries missiles à ces frontières ? Que devrait-elle penser alors que ceux-la mêmes adhèrent à la théorie de détruire la Russie pour en faire trois Etats (Moscovie, Oural, Sibérie), tout comme ils ont fait de la Yougoslavie (devenue Serbie, Croatie, Slovénie) ? La vérité, c’est que la réciprocité logique au déploiement militaire à l’Est de l’Europe serait le déploiement militaire russe aux frontières américaines, par exemple à Cuba, ce que vient précisément d’évoquer le président Medevedev ! Enfin, un détail, mais sans doute d’importance, l’extension de l’Europe vers l’Est et l’obsession des Etats-Unis à y intégrer la Turquie (Seconde armée de l’Otan et pays non européen) sont bien les preuves de souhait d’inféodation totale à l’Otan d’une Europe qui n’a plus d’européenne que son appellation. Vladimir Poutine n’a-t-il pas cessé d’appeler les Européens à quitter l’Otan ? | Pour l’élite russe, la Russie doit tracer une nouvelle voie entre l’orientation pro-occidentale et libérale et la nostalgie du passé communiste, tout en évitant les excès démagogiques du populisme extrémiste et du nationalisme étroit. Pour ce faire, a notamment été créée l’OCS, l’Organisation de la coopération de Shanghai, une gigantesque alliance militaire continentale regroupant plus d’un humain sur deux… Il est pourtant coutume d’entendre que la Russie a recours à des méthodes et des rhétoriques dignes de la “guerre froide”, mais que devait-on attendre comme réaction de la part de la Russie après que l’Europe laisse l’Amérique installer des bases militaires, des systèmes d’écoutes et des batteries missiles à ces frontières ? Que devrait-elle penser alors que ceux-la mêmes adhèrent à la théorie de détruire la Russie pour en faire trois Etats (Moscovie, Oural, Sibérie), tout comme ils ont fait de la Yougoslavie (devenue Serbie, Croatie, Slovénie) ? La vérité, c’est que la réciprocité logique au déploiement militaire à l’Est de l’Europe serait le déploiement militaire russe aux frontières américaines, par exemple à Cuba, ce que vient précisément d’évoquer le président Medevedev ! Enfin, un détail, mais sans doute d’importance, l’extension de l’Europe vers l’Est et l’obsession des Etats-Unis à y intégrer la Turquie (Seconde armée de l’Otan et pays non européen) sont bien les preuves de souhait d’inféodation totale à l’Otan d’une Europe qui n’a plus d’européenne que son appellation. Vladimir Poutine n’a-t-il pas cessé d’appeler les Européens à quitter l’Otan ? | Nous l’avons vu, le réveil russe, maintien essentiel de l’équilibre en Eurasie, est la clé d’un monde multipolaire, ou tout du moins bipolaire en ce qu’il empêche l’Amérique de prendre contrôle du continent eurasiatique. La Russie, tout comme les « grands en devenir » de ce monde, l’Inde et la Chine, entendent maintenir sur le continent, et dans le monde, une approche multilatérale et multipolaire des problèmes, basée sur le dialogue et le consensus. | Pour l’élite russe, la Russie doit tracer une nouvelle voie entre l’orientation pro-occidentale et libérale et la nostalgie du passé communiste, tout en évitant les excès démagogiques du populisme extrémiste et du nationalisme étroit. Pour ce faire, a notamment été créée l’OCS, l’Organisation de la coopération de Shanghai, une gigantesque alliance militaire continentale regroupant plus d’un humain sur deux… Il est pourtant coutume d’entendre que la Russie a recours à des méthodes et des rhétoriques dignes de la “guerre froide”, mais que devait-on attendre comme réaction de la part de la Russie après que l’Europe laisse l’Amérique installer des bases militaires, des systèmes d’écoutes et des batteries missiles à ces frontières ? Que devrait-elle penser alors que ceux-la mêmes adhèrent à la théorie de détruire la Russie pour en faire trois Etats (Moscovie, Oural, Sibérie), tout comme ils ont fait de la Yougoslavie (devenue Serbie, Croatie, Slovénie) ? La vérité, c’est que la réciprocité logique au déploiement militaire à l’Est de l’Europe serait le déploiement militaire russe aux frontières américaines, par exemple à Cuba, ce que vient précisément d’évoquer le président Medevedev ! Enfin, un détail, mais sans doute d’importance, l’extension de l’Europe vers l’Est et l’obsession des Etats-Unis à y intégrer la Turquie (Seconde armée de l’Otan et pays non européen) sont bien les preuves de souhait d’inféodation totale à l’Otan d’une Europe qui n’a plus d’européenne que son appellation. Vladimir Poutine n’a-t-il pas cessé d’appeler les Européens à quitter l’Otan ? | Pour l’élite russe, la Russie doit tracer une nouvelle voie entre l’orientation pro-occidentale et libérale et la nostalgie du passé communiste, tout en évitant les excès démagogiques du populisme extrémiste et du nationalisme étroit. Pour ce faire, a notamment été créée l’OCS, l’Organisation de la coopération de Shanghai, une gigantesque alliance militaire continentale regroupant plus d’un humain sur deux… Il est pourtant coutume d’entendre que la Russie a recours à des méthodes et des rhétoriques dignes de la “guerre froide”, mais que devait-on attendre comme réaction de la part de la Russie après que l’Europe laisse l’Amérique installer des bases militaires, des systèmes d’écoutes et des batteries missiles à ces frontières ? Que devrait-elle penser alors que ceux-la mêmes adhèrent à la théorie de détruire la Russie pour en faire trois Etats (Moscovie, Oural, Sibérie), tout comme ils ont fait de la Yougoslavie (devenue Serbie, Croatie, Slovénie) ? La vérité, c’est que la réciprocité logique au déploiement militaire à l’Est de l’Europe serait le déploiement militaire russe aux frontières américaines, par exemple à Cuba, ce que vient précisément d’évoquer le président Medevedev ! Enfin, un détail, mais sans doute d’importance, l’extension de l’Europe vers l’Est et l’obsession des Etats-Unis à y intégrer la Turquie (Seconde armée de l’Otan et pays non européen) sont bien les preuves de souhait d’inféodation totale à l’Otan d’une Europe qui n’a plus d’européenne que son appellation. Vladimir Poutine n’a-t-il pas cessé d’appeler les Européens à quitter l’Otan ? | Comme l’explique très bien Alexandre Douguine en 2005 : « le complot contre Vladimir Poutine est en marche depuis qu’il a été élu. L’entourage de Eltsine ne s’attendait pas à ce que Poutine renforce les pouvoirs du gouvernement aux dépens des minorités libérales, oligarchiques ou pro-états-uniennes. Désormais, les opposants ont décidé de le faire sauter où au moins d’affaiblir sa position au maximum. C’est une forme de complot où agissent deux centres, un pour l’extérieur à Washington et Londres, et un pour l’intérieur constitué par les groupes oligarchiques et les libéraux au gouvernement. La zone de contact se trouve être dans certains pays de la CEI comme l’Ukraine ou la Géorgie. Pour moi, Mikhail Khodorkovsky a mené une véritable campagne contre la souveraineté de notre pays par l’intermédiaire de corporations transnationales et des États-Unis. » La déstabilisation tchétchène a néanmoins connu deux coups d’arrêts en 2005 (liquidation de Maskhadov) et en 2006 (liquidation de Bassaiev), n’en déplaise aux intéressés dont les troupes sont enlisées dans les sables d’Irak et les montagnes d’Afghanistan.

Le réveil eurasien, vers un monde multilatéral | Nous l’avons vu, le réveil russe, maintien essentiel de l’équilibre en Eurasie, est la clé d’un monde multipolaire, ou tout du moins bipolaire en ce qu’il empêche l’Amérique de prendre contrôle du continent eurasiatique. La Russie, tout comme les « grands en devenir » de ce monde, l’Inde et la Chine, entendent maintenir sur le continent, et dans le monde, une approche multilatérale et multipolaire des problèmes, basée sur le dialogue et le consensus. | Pour l’élite russe, la Russie doit tracer une nouvelle voie entre l’orientation pro-occidentale et libérale et la nostalgie du passé communiste, tout en évitant les excès démagogiques du populisme extrémiste et du nationalisme étroit. Pour ce faire, a notamment été créée l’OCS, l’Organisation de la coopération de Shanghai, une gigantesque alliance militaire continentale regroupant plus d’un humain sur deux… Il est pourtant coutume d’entendre que la Russie a recours à des méthodes et des rhétoriques dignes de la “guerre froide”, mais que devait-on attendre comme réaction de la part de la Russie après que l’Europe laisse l’Amérique installer des bases militaires, des systèmes d’écoutes et des batteries missiles à ces frontières ? Que devrait-elle penser alors que ceux-la mêmes adhèrent à la théorie de détruire la Russie pour en faire trois Etats (Moscovie, Oural, Sibérie), tout comme ils ont fait de la Yougoslavie (devenue Serbie, Croatie, Slovénie) ? La vérité, c’est que la réciprocité logique au déploiement militaire à l’Est de l’Europe serait le déploiement militaire russe aux frontières américaines, par exemple à Cuba, ce que vient précisément d’évoquer le président Medevedev ! Enfin, un détail, mais sans doute d’importance, l’extension de l’Europe vers l’Est et l’obsession des Etats-Unis à y intégrer la Turquie (Seconde armée de l’Otan et pays non européen) sont bien les preuves de souhait d’inféodation totale à l’Otan d’une Europe qui n’a plus d’européenne que son appellation. Vladimir Poutine n’a-t-il pas cessé d’appeler les Européens à quitter l’Otan ? | Pour l’élite russe, la Russie doit tracer une nouvelle voie entre l’orientation pro-occidentale et libérale et la nostalgie du passé communiste, tout en évitant les excès démagogiques du populisme extrémiste et du nationalisme étroit. Pour ce faire, a notamment été créée l’OCS, l’Organisation de la coopération de Shanghai, une gigantesque alliance militaire continentale regroupant plus d’un humain sur deux… Il est pourtant coutume d’entendre que la Russie a recours à des méthodes et des rhétoriques dignes de la “guerre froide”, mais que devait-on attendre comme réaction de la part de la Russie après que l’Europe laisse l’Amérique installer des bases militaires, des systèmes d’écoutes et des batteries missiles à ces frontières ? Que devrait-elle penser alors que ceux-la mêmes adhèrent à la théorie de détruire la Russie pour en faire trois Etats (Moscovie, Oural, Sibérie), tout comme ils ont fait de la Yougoslavie (devenue Serbie, Croatie, Slovénie) ? La vérité, c’est que la réciprocité logique au déploiement militaire à l’Est de l’Europe serait le déploiement militaire russe aux frontières américaines, par exemple à Cuba, ce que vient précisément d’évoquer le président Medevedev ! Enfin, un détail, mais sans doute d’importance, l’extension de l’Europe vers l’Est et l’obsession des Etats-Unis à y intégrer la Turquie (Seconde armée de l’Otan et pays non européen) sont bien les preuves de souhait d’inféodation totale à l’Otan d’une Europe qui n’a plus d’européenne que son appellation. Vladimir Poutine n’a-t-il pas cessé d’appeler les Européens à quitter l’Otan ? | Nous l’avons vu, le réveil russe, maintien essentiel de l’équilibre en Eurasie, est la clé d’un monde multipolaire, ou tout du moins bipolaire en ce qu’il empêche l’Amérique de prendre contrôle du continent eurasiatique. La Russie, tout comme les « grands en devenir » de ce monde, l’Inde et la Chine, entendent maintenir sur le continent, et dans le monde, une approche multilatérale et multipolaire des problèmes, basée sur le dialogue et le consensus. | Pour l’élite russe, la Russie doit tracer une nouvelle voie entre l’orientation pro-occidentale et libérale et la nostalgie du passé communiste, tout en évitant les excès démagogiques du populisme extrémiste et du nationalisme étroit. Pour ce faire, a notamment été créée l’OCS, l’Organisation de la coopération de Shanghai, une gigantesque alliance militaire continentale regroupant plus d’un humain sur deux… Il est pourtant coutume d’entendre que la Russie a recours à des méthodes et des rhétoriques dignes de la “guerre froide”, mais que devait-on attendre comme réaction de la part de la Russie après que l’Europe laisse l’Amérique installer des bases militaires, des systèmes d’écoutes et des batteries missiles à ces frontières ? Que devrait-elle penser alors que ceux-la mêmes adhèrent à la théorie de détruire la Russie pour en faire trois Etats (Moscovie, Oural, Sibérie), tout comme ils ont fait de la Yougoslavie (devenue Serbie, Croatie, Slovénie) ? La vérité, c’est que la réciprocité logique au déploiement militaire à l’Est de l’Europe serait le déploiement militaire russe aux frontières américaines, par exemple à Cuba, ce que vient précisément d’évoquer le président Medevedev ! Enfin, un détail, mais sans doute d’importance, l’extension de l’Europe vers l’Est et l’obsession des Etats-Unis à y intégrer la Turquie (Seconde armée de l’Otan et pays non européen) sont bien les preuves de souhait d’inféodation totale à l’Otan d’une Europe qui n’a plus d’européenne que son appellation. Vladimir Poutine n’a-t-il pas cessé d’appeler les Européens à quitter l’Otan ? | Pour l’élite russe, la Russie doit tracer une nouvelle voie entre l’orientation pro-occidentale et libérale et la nostalgie du passé communiste, tout en évitant les excès démagogiques du populisme extrémiste et du nationalisme étroit. Pour ce faire, a notamment été créée l’OCS, l’Organisation de la coopération de Shanghai, une gigantesque alliance militaire continentale regroupant plus d’un humain sur deux… Il est pourtant coutume d’entendre que la Russie a recours à des méthodes et des rhétoriques dignes de la “guerre froide”, mais que devait-on attendre comme réaction de la part de la Russie après que l’Europe laisse l’Amérique installer des bases militaires, des systèmes d’écoutes et des batteries missiles à ces frontières ? Que devrait-elle penser alors que ceux-la mêmes adhèrent à la théorie de détruire la Russie pour en faire trois Etats (Moscovie, Oural, Sibérie), tout comme ils ont fait de la Yougoslavie (devenue Serbie, Croatie, Slovénie) ? La vérité, c’est que la réciprocité logique au déploiement militaire à l’Est de l’Europe serait le déploiement militaire russe aux frontières américaines, par exemple à Cuba, ce que vient précisément d’évoquer le président Medevedev ! Enfin, un détail, mais sans doute d’importance, l’extension de l’Europe vers l’Est et l’obsession des Etats-Unis à y intégrer la Turquie (Seconde armée de l’Otan et pays non européen) sont bien les preuves de souhait d’inféodation totale à l’Otan d’une Europe qui n’a plus d’européenne que son appellation. Vladimir Poutine n’a-t-il pas cessé d’appeler les Européens à quitter l’Otan ? |

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg