mardi, 03 février 2026

Les indicateurs économiques allemands annoncent des temps difficiles

Les indicateurs économiques allemands annoncent des temps difficiles

Peter W. Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Les chiffres du bureau de conseil aux entreprises Falkensteg montrent que le nombre de faillites de moyennes et grandes entreprises (entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions d'euros) aura augmenté de 25% en 2025 par rapport à 2024. Depuis la crise du coronavirus, le nombre de faillites de moyennes entreprises a triplé. Le chercheur Jonas Eckhardt parle d'une évolution dramatique, car selon lui, il ne s'agit plus d'une faiblesse conjoncturelle, mais de problèmes structurels profonds.

Pour 2026, le cabinet de conseil Falkensteg prévoit également une augmentation supplémentaire du nombre de faillites de moyennes et grandes entreprises. Selon Jonas Eckhardt (photo), nous pouvons nous attendre à une augmentation de 10 à 20%. Les principales causes ont déjà été mentionnées: des consommateurs incertains qui reportent leurs achats (construction automobile et mécanique), des coûts énergétiques élevés (en raison de la transition énergétique verte) et une bureaucratie, une réglementation sans équivalent en Europe, même en Flandre.

Pour 2026, le cabinet de conseil Falkensteg prévoit également une augmentation supplémentaire du nombre de faillites de moyennes et grandes entreprises. Selon Jonas Eckhardt (photo), nous pouvons nous attendre à une augmentation de 10 à 20%. Les principales causes ont déjà été mentionnées: des consommateurs incertains qui reportent leurs achats (construction automobile et mécanique), des coûts énergétiques élevés (en raison de la transition énergétique verte) et une bureaucratie, une réglementation sans équivalent en Europe, même en Flandre.

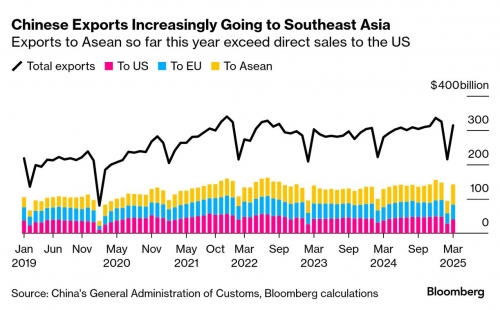

Les chiffres des exportations baissent, ceux des importations augmentent

Ces chiffres indiquent également une «fatigue économique» en Allemagne. En novembre 2025, les exportations allemandes ont baissé de 2,5% par rapport à octobre, soit la plus forte baisse mensuelle depuis mai 2024. Dans le même temps, les importations de marchandises étrangères en Allemagne ont augmenté de 0,8%. Il s'agit de chiffres officiels, publiés par l'Office fédéral allemand de la statistique.

Les exportations allemandes ont atteint 128,1 milliards d'euros, tandis que les importations étrangères en Allemagne se sont élevées à 115,1 milliards d'euros. L'excédent commercial s'élève ainsi à 13,1 milliards d'euros, alors qu'il était encore de 17,2 milliards d'euros en octobre. La plus forte augmentation des importations a été enregistrée pour les marchandises en provenance de Chine, ce qui n'est bien sûr pas tout à fait surprenant. C'est une augmentation de 8% par rapport au mois d'octobre.

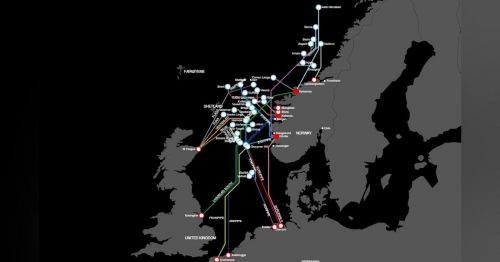

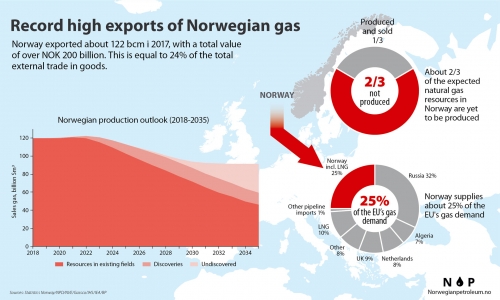

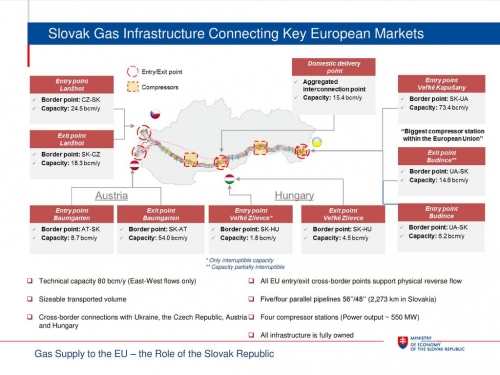

Une dernière donnée économique concernant notre principal partenaire commercial, l'Allemagne: depuis le début de l'année 2026, les réserves de gaz dans les réservoirs allemands ont atteint leur niveau le plus bas en 15 ans. Selon le Verband der europäischen Gasinfrastrukturbetreiber (GIE ou Union des gestionnaires d'infrastructures gazières européennes), les réserves de gaz en Allemagne représentaient 53% de la capacité maximale de stockage au 5 janvier. Normalement, le niveau à la fin janvier est de 70%. L'Agence allemande pour le réseau gazier a donc appelé les Allemands à économiser leur consommation de gaz. Heureusement, l'Allemagne peut compter sur les importations de gaz via la France et la Belgique. La moyenne européenne des réserves de gaz s'élève à 59% de la capacité disponible. Avec 53%, l'Allemagne se situe clairement en dessous de cette moyenne. En Pologne, où il fait également très froid en ce moment, les réservoirs de gaz sont actuellement remplis à plus de 80%.

L'Allemagne est dans une situation difficile. Cela ne sera pas sans conséquences pour les autres États membres de l'UE.

20:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, europe, allemagne, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 20 janvier 2026

Joseph Stiglitz et le déclin de l’Europe

Joseph Stiglitz et le déclin de l’Europe

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/stiglitz-e-il-declino-delleuropa/

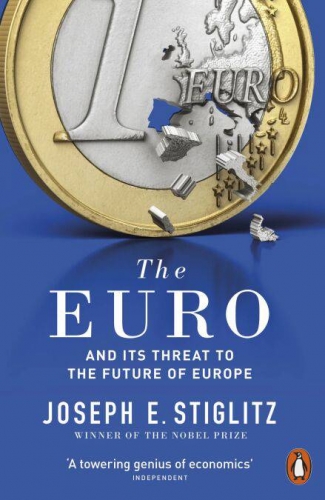

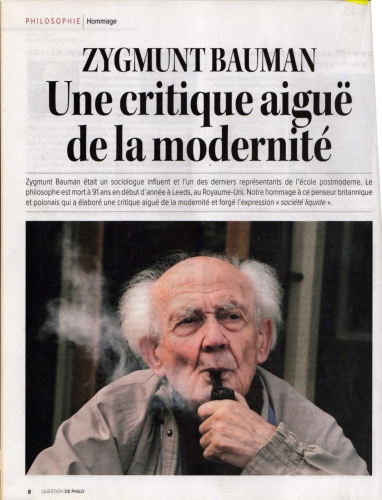

Joseph Stiglitz n’utilise pas de périphrases. Il ne tourne pas autour du sujet. Il va droit au cœur de la question.

L’euro a échoué dans sa seule et essentielle mission: favoriser l’unification, politique et économique, de l’Europe.

Et il a échoué parce qu’il a été totalement soumis aux intérêts particuliers des lobbies financiers et des pays individuels, totalement indifférents à l’intérêt commun.

Au contraire, ils ont agi dans le sens opposé à celui de l’intégration européenne. Ils ont exploité l’euro sans jamais initier un processus d’intégration politique, pourtant nécessaire.

Une évaluation extrêmement sévère. Surtout parce qu’elle ne vient pas d’un quelconque idéologue, mais d’un Prix Nobel d’économie. De plus, d’origine démocratique, avec Keynes comme référence.

Bien sûr, Stiglitz a reçu le Nobel pour la microéconomie.

Mais, avec le temps, il a commencé à s’intéresser de plus en plus aux grands problèmes, économiques certes, mais aussi politiques et sociaux.

Il est devenu une référence pour tous ceux, notamment en Europe, qui contestent cette union… abstraite. Qui ne tient pas compte des peuples et des hommes réels.

Aujourd’hui, Stiglitz, qui est de formation démocrate, est considéré comme une référence aussi bien par les formations populistes/conservatrices européennes que par la gauche radicale. Autrement dit: par ceux qui ne sont pas du tout satisfaits de cette Europe.

Il n’a pas changé, cependant. Il reste, fondamentalement, un démocrate américain, influencé par la pensée de Keynes. Et totalement éloigné de ceux qui, d’un côté ou de l’autre, voudraient le pousser vers une dérive politique.

Après beaucoup d'errances et de réflexions, Stiglitz en est arrivé à une conclusion:

L’Europe, l’Union européenne, a échoué dans sa mission. Et trahi son destin.

Il ne reste donc que deux options.

La première est très improbable. Pour ne pas dire impossible. Réformer radicalement l’Union européenne. Lui donner une autre forme. Faire de l’euro un instrument d’unification politique.

Ce qui est empêché par la volonté des pays européens eux-mêmes. Trop liés à leurs intérêts particuliers. Un petit commerce fermé.

Surtout celle de l’Allemagne et des pays du Nord. Qui ne veulent pas la croissance économique et politique du Sud, des pays en développement.

Et donc, à défaut de cette option, il ne reste que l’autre:

Renoncer à l’euro. Mettre fin à l’expérience de la monnaie commune. Qui s’est révélée pire qu’un échec. Qui s'est révélée néfaste.

Cette décision, selon Stiglitz, n’est ni facile ni indolore. Mais elle est possible, car l’euro n’a que vingt ans. Peu, mais suffisamment pour en constater l’échec.

Il faut donc mettre fin à cette expérience négative. En payant, certes, un prix élevé. Mais moins coûteux et douloureux que de continuer sur une voie erronée.

Abandonner l’euro, donc. Et repartir à zéro.

Vingt ans, dit-il, ce n’est pas grand-chose. Presque rien. Nous sommes encore à temps pour inverser cette tendance au déclin.

Avant qu’elle ne devienne un précipice.

19:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph e. stiglitz, actualité, europe, euro, affaires européennes, économie, union européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’Inde propose d’interconnecter les monnaies numériques pour contourner le dollar

L’Inde propose d’interconnecter les monnaies numériques pour contourner le dollar

Source: https://mpr21.info/india-propone-interconectar-las-moneda...

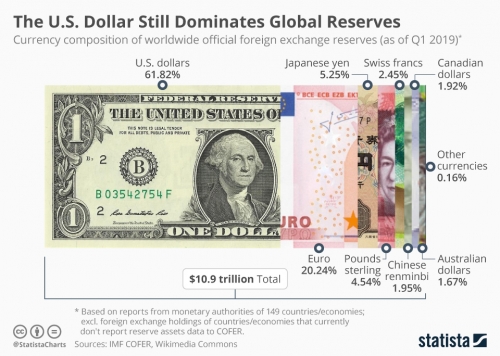

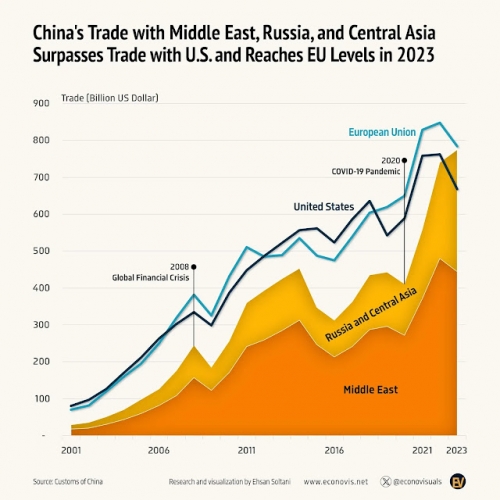

La Reserve Bank of India a présenté une proposition au gouvernement de New Delhi pour relier les monnaies numériques des banques centrales des pays du BRICS, facilitant ainsi les transactions commerciales et touristiques entre ces économies émergentes. Cette initiative, qui pourrait figurer à l’ordre du jour du sommet des BRICS de cette année, qui se tiendra en Inde, représente une étape supplémentaire dans la quête du bloc pour une autonomie financière par rapport au système monétaire international dominé par le dollar.

La proposition de la banque centrale indienne intervient à un moment où les technologies financières numériques se positionnent comme des alternatives crédibles aux systèmes de paiement traditionnels. La banque recommande que ce sujet soit au centre du prochain sommet des BRICS, ce qui pourrait constituer la première fois qu’un tel projet est officiellement débattu au niveau des chefs d’État et de gouvernement du bloc.

L’interconnexion permettrait aux monnaies numériques émises par les banques centrales de chaque pays membre de communiquer entre elles, créant ainsi un réseau de paiement transfrontalier direct. Les secteurs du commerce bilatéral et du tourisme font partie des bénéficiaires potentiels immédiats de ce système, qui élimine les multiples conversions de devises et réduit les coûts de transaction pour les entreprises et les voyageurs se déplaçant entre ces pays.

L’initiative s’inscrit dans un mouvement plus large vers une plus grande indépendance vis-à-vis des mécanismes financiers établis. Depuis leur création, les pays membres du bloc partagent le désir commun de construire un ordre mondial distinct, défiant l’hégémonie des puissances occidentales dans les affaires internationales. Leur objectif principal est de rééquilibrer la dynamique de pouvoir au sein des institutions financières mondiales, en particulier le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, où leur poids économique et démographique réel n’est pas proportionnellement reflété dans les processus décisionnels.

Les pays du bloc défendent les principes de souveraineté et de non-ingérence, s’opposant notamment à l’utilisation des systèmes de paiement internationaux comme instruments de pression politique. Les sanctions économiques occidentales, qui dépendent en grande partie du contrôle des flux financiers en dollars, ont renforcé la détermination des BRICS à développer leur propre infrastructure. La création de la Nouvelle Banque de Développement en 2014 a déjà été une manifestation concrète de cette stratégie d’autonomie financière, permettant aux pays émergents de financer leurs projets de développement sans dépendre exclusivement des institutions occidentales.

Ce type de coopération dépasse les questions purement monétaires et vise à établir des plateformes alternatives pour l’échange économique et politique, réduisant progressivement la dépendance structurelle aux monnaies et systèmes de paiement traditionnellement dominants.

La proposition indienne se base sur les conclusions du sommet des BRICS de 2025 à Rio de Janeiro, où les pays ont explicitement demandé à renforcer l’interopérabilité entre les systèmes de paiement nationaux des États membres. Cette déclaration collective a posé les bases d’une coordination accrue dans le domaine de l’infrastructure financière numérique, en reconnaissant le potentiel transformateur des technologies de monnaies numériques.

Plusieurs pays du bloc ont déjà réalisé des avancées significatives dans le développement de leurs propres monnaies numériques émises par des banques centrales. La Chine expérimente depuis plusieurs années avec son yuan numérique, tandis que l’Inde a lancé son roupie numérique en phase pilote. Ces expérimentations créent les conditions techniques nécessaires pour envisager une intégration régionale des systèmes.

La Banque centrale indienne a déclaré publiquement que ces efforts ne visent pas à promouvoir la dédollarisation du commerce international, une déclaration très prudente qui contraste avec l’impact potentiel évident de ce système sur l’utilisation du dollar américain dans le commerce entre économies émergentes. Il s’agit d’une stratégie diplomatique visant à éviter une confrontation directe avec Washington.

19:35 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, inde, dédollarisation, brics |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 02 janvier 2026

Chinois, Arabes, Indiens, Américains: tous s'arrachent les reliquats d'une Allemagne en déroute

Chinois, Arabes, Indiens, Américains: tous s'arrachent les reliquats d'une Allemagne en déroute

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/cinesi-arabi-indiani-statuniten...

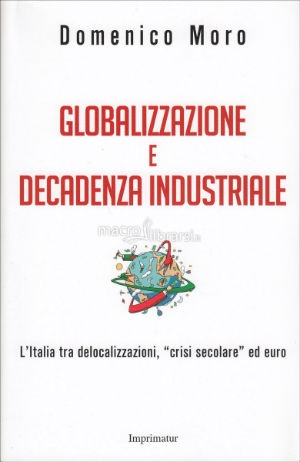

À qui revient l'Allemagne ? À eux ! Non, non, pas aux Allemands. Mais à tous ceux qui mettent sur la table des industriels de l'ancienne locomotive de l'Europe une somme considérable en dollars, roupies, yens, yuans, rials. En somme, toute devise provenant de n'importe quelle partie du monde est la bienvenue. Tout comme en Italie. La seule différence est qu'ici, les acheteurs potentiels se montrent difficiles lorsqu'il s'agit d'acheter l'ancienne Ilva ou les nombreuses entreprises métallurgiques en difficulté, tandis que l'industrie allemande profite encore d'une image d'efficacité.

Le résultat, cependant, est le même. On vient faire ses achats en Europe parce que les entrepreneurs du Vieux Continent ne sont plus à la hauteur de leurs pères et grands-pères qui ont bâti les entreprises. Avec les exceptions incontournables, bien sûr. Ferrero s'engage à se développer tant en interne que par des acquisitions à l'étranger. Mais c'est justement une exception. Avec quelques autres. En Italie comme en Allemagne. Et aussi en France, à part Arnault et quelques autres rares entrepreneurs.

Pour le reste, mieux vaut beaucoup d'argent, puisqu'on est fichu, et tout de suite. Volkswagen s'apprête, pour la première fois, à fermer une usine sur le sol allemand. Et il y a déjà des étrangers prêts à prendre la relève. Cela vaut pour la chimie, les technologies de pointe, les secteurs innovants, les services qui attirent les Américains.

Les acquisitions étrangères ont augmenté ces dernières années, représentant un cinquième de toutes celles effectuées dans l'Union européenne, et concernent non seulement les grands groupes, mais aussi, de plus en plus souvent, les PME.

Les données relatives aux investissements étrangers greenfield, c'est-à-dire ex novo, sont également particulièrement intéressantes. L'Espagne occupe la première place en Europe, suivie de près par l'Allemagne. Cela signifie que les entrepreneurs étrangers croient au potentiel des travailleurs européens, ainsi qu'aux opportunités offertes par les différents pays. Ce sont les entrepreneurs européens qui manquent de courage et de compétences. Ils sont remplacés par des collègues venus du monde entier.

Ils rachètent des entreprises mécaniques, automobiles et électroniques. Mais les Chinois sont également sur le point de finaliser l'acquisition d'activités commerciales telles que celles du groupe allemand Ceconomy, qui détient, en Italie, le réseau Mediaworld. Sans oublier le secteur de la mode et de l'alimentation.

16:46 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 23 décembre 2025

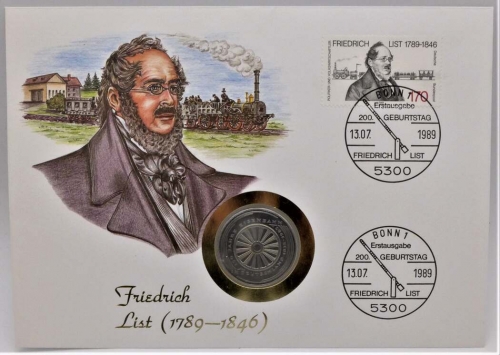

Le Décalogue de Friedrich List

Le Décalogue de Friedrich List

Source: https://civenmov.blogspot.com/2025/09/decalogo-de-friedri...

Friedrich List (Reutlingen, 1789-1846), économiste allemand visionnaire, pionnier du développement économique, s’est fait connaître dans le domaine des idées par sa défense inconditionnelle du protectionnisme ainsi que des investissements publics dans les infrastructures (ports, routes, chemins de fer, télégraphes) et dans l’éducation en tant que moteurs essentiels du développement industriel, face au libre-échange et à la mondialisation économique naissante au début du 19ème siècle. Fonctionnaire, activiste et journaliste, ses idées réformistes, notamment l'idée de Zollverein (une proposition d’union douanière allemande), ont été alimentées par son exil en Amérique du Nord, où il s’est développé en tant qu’industriel et investisseur dans l’exploitation minière, tout en promouvant dans la presse les idées contenues dans son œuvre majeure de 1841: Le Système National de l’Économie Politique (Das nationale System der politischen Ökonomie), destiné à soutenir l’industrie naissante aux États-Unis face à la concurrence déloyale britannique. À la fin de sa période américaine, il fut nommé consul de Saxe.

Friedrich List (Reutlingen, 1789-1846), économiste allemand visionnaire, pionnier du développement économique, s’est fait connaître dans le domaine des idées par sa défense inconditionnelle du protectionnisme ainsi que des investissements publics dans les infrastructures (ports, routes, chemins de fer, télégraphes) et dans l’éducation en tant que moteurs essentiels du développement industriel, face au libre-échange et à la mondialisation économique naissante au début du 19ème siècle. Fonctionnaire, activiste et journaliste, ses idées réformistes, notamment l'idée de Zollverein (une proposition d’union douanière allemande), ont été alimentées par son exil en Amérique du Nord, où il s’est développé en tant qu’industriel et investisseur dans l’exploitation minière, tout en promouvant dans la presse les idées contenues dans son œuvre majeure de 1841: Le Système National de l’Économie Politique (Das nationale System der politischen Ökonomie), destiné à soutenir l’industrie naissante aux États-Unis face à la concurrence déloyale britannique. À la fin de sa période américaine, il fut nommé consul de Saxe.

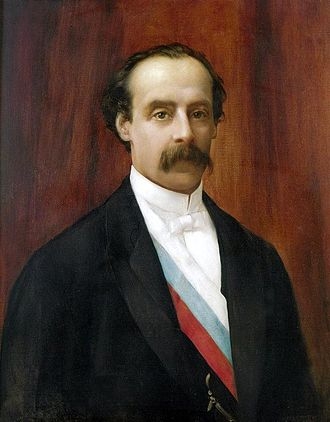

Après près d’un siècle de méfiance et de boycott de la politique centrée sur l’État, en 1948, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a été créée à Santiago du Chili, ravivant les idées de List sur le protectionnisme économique sélectif et le développement industriel endogène, sous l’influence notamment du célèbre économiste Raúl Prebisch (photo), qui fut secrétaire exécutif de l’organisation entre 1950 et 1963.  Prebisch, pionnier dans l’étude du structuralisme économique et de la théorie de la dépendance, a formulé une hypothèse pertinente sur la dégradation des termes de l’échange entre les économies industrialisées et les pays producteurs de matières premières.

Prebisch, pionnier dans l’étude du structuralisme économique et de la théorie de la dépendance, a formulé une hypothèse pertinente sur la dégradation des termes de l’échange entre les économies industrialisées et les pays producteurs de matières premières.

Aujourd’hui, dans le monde postlibéral, les idées de Friedrich List, notamment son insistance sur le protectionnisme et le développement industriel dirigé par l’État, résonnent profondément dans le modèle économique chinois, caractérisé par la planification centralisée, la protection des industries stratégiques, d’énormes investissements dans des projets d’infrastructure mondiaux comme l’Initiative Belt and Road, et la priorité donnée à l’éducation technoscientifique dans le cadre des "Quatre Modernisations", une politique ambitieuse depuis 1978 visant à transformer la Chine en une grande puissance moderne. Depuis les réformes de Deng Xiaoping, qui ont ouvert la Chine au marché mondial tout en maintenant un contrôle étatique fort, jusqu’à la direction de Xi Jinping, qui a consolidé cette vision avec un accent mis sur l’autosuffisance et l’influence sur le reste du monde, la Chine a adapté ces principes aux défis du 21ème siècle, projetant un modèle de développement efficace et souverain stratégiquement.

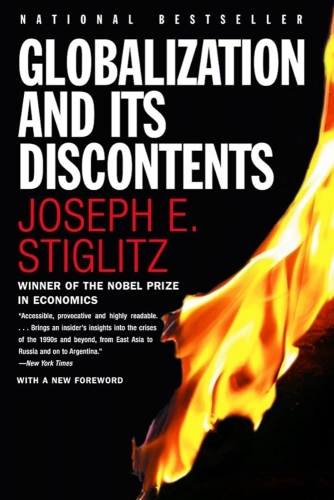

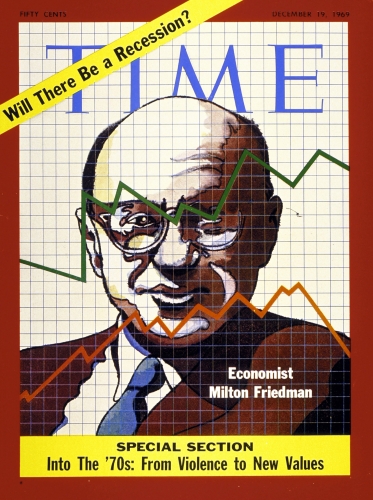

Les économistes contemporains tels que Ha-Joon Chang (photo), Erik S. Reinert, Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Joseph Stiglitz, Alice Amsden, Robert Wade, Justin Yifu Lin, Sanjaya Lall et Keun Lee renforcent les thèses de List, en promouvant le protectionnisme et les politiques publiques industrielles, en opposition aux économistes et écoles libérales: l'école de Chicago, l'école autrichienne, les théories néoclassiques et le Consensus de Washington, qui privilégient le libre marché et une intervention étatique minimale, aggravant ainsi les défauts de la mondialisation désordonnée (augmentation des inégalités, instabilité financière, migrations massives, stagnation des économies industrialisées et pauvreté dans les pays en développement).

Les économistes contemporains tels que Ha-Joon Chang (photo), Erik S. Reinert, Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Joseph Stiglitz, Alice Amsden, Robert Wade, Justin Yifu Lin, Sanjaya Lall et Keun Lee renforcent les thèses de List, en promouvant le protectionnisme et les politiques publiques industrielles, en opposition aux économistes et écoles libérales: l'école de Chicago, l'école autrichienne, les théories néoclassiques et le Consensus de Washington, qui privilégient le libre marché et une intervention étatique minimale, aggravant ainsi les défauts de la mondialisation désordonnée (augmentation des inégalités, instabilité financière, migrations massives, stagnation des économies industrialisées et pauvreté dans les pays en développement).

Chang et Reinert ont démontré que le protectionnisme historique a catalysé l’industrialisation dans les nations développées; Rodrik (photo) et Stiglitz ont montré les limites du marché dérégulé pour générer un développement équitable; Mazzucato souligne le rôle de l’État entrepreneurial dans l’innovation technologique (exemple notable: la Silicon Valley aux États-Unis), réfutant la suprématie du secteur privé; et Amsden, Wade, Lin, Lall et Lee mettent en avant le succès des “tigres asiatiques” (Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan) grâce à des politiques étatiques ciblées, dépassant les résultats des recettes libérales et consolidant un paradigme de souveraineté économique et de compétitivité mondiale.

Chang et Reinert ont démontré que le protectionnisme historique a catalysé l’industrialisation dans les nations développées; Rodrik (photo) et Stiglitz ont montré les limites du marché dérégulé pour générer un développement équitable; Mazzucato souligne le rôle de l’État entrepreneurial dans l’innovation technologique (exemple notable: la Silicon Valley aux États-Unis), réfutant la suprématie du secteur privé; et Amsden, Wade, Lin, Lall et Lee mettent en avant le succès des “tigres asiatiques” (Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan) grâce à des politiques étatiques ciblées, dépassant les résultats des recettes libérales et consolidant un paradigme de souveraineté économique et de compétitivité mondiale.

Le Décalogue de Friedrich List

1. Protection de l’industrie nationale : Les pays en développement doivent mettre en place des droits de douane et des politiques protectionnistes pour favoriser la croissance de leurs industries locales face à la concurrence étrangère.

2. Priorité au pouvoir productif : Le développement économique doit se concentrer sur l’augmentation de la capacité de production d’une nation, et non seulement sur l’accumulation de richesse immédiate.

3. Différenciation entre les économies : Les politiques économiques doivent s’adapter au niveau de développement de chaque pays ; ce qui profite à une nation industrialisée n’est pas toujours approprié pour une économie en développement.

4. Importance de l’industrie manufacturière : La fabrication est essentielle pour le progrès économique, car elle génère de l’innovation, de l’emploi et une richesse durable.

5. Infrastructures comme base du développement : L’État doit investir dans les infrastructures (transports, communications) pour intégrer les marchés internes et renforcer l’économie.

6. Éducation et formation technique : Le développement économique nécessite une population instruite et qualifiée, capable de stimuler l’innovation et la productivité.

7. Intervention stratégique de l’État : Le gouvernement doit jouer un rôle actif dans la planification et la promotion de secteurs économiques stratégiques.

8. Unité économique nationale : L’intégration des marchés internes et la coopération entre régions au sein d’une nation sont essentielles à la croissance économique.

9. Critique du libre-échange absolu : Le libre-échange profite principalement aux nations déjà industrialisées, tandis que les économies émergentes ont besoin d’une protection temporaire.

10. Vision à long terme : Les politiques économiques doivent privilégier le développement durable et l’indépendance économique de la nation plutôt que les gains à court terme.

15:55 Publié dans Economie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, protectionnisme, autarcie, friedrich list, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 18 décembre 2025

Sans production de masse à faible coût, les armées ne gagneront aucune bataille

Sans production de masse à faible coût, les armées ne gagneront aucune bataille

Source: https://mpr21.info/sin-una-produccion-en-masa-de-bajo-cos...

Les grandes puissances occidentales mènent le monde vers un état de guerre permanente, pour cela il faut réduire considérablement les coûts, surtout ceux des arsenaux. C’est pourquoi les économistes sont de plus en plus présents dans les ministères de la Défense.

Les arsenaux ne sont guère plus que des tas de ferraille qui, en plus de rouiller par inactivité, deviennent rapidement obsolètes. Les armées ne peuvent pas garantir que leur équipement fonctionnera lorsqu’elles en auront besoin.

Les médias spécialisés en économie s’occupent de plus en plus ouvertement du réarmement européen, et l’ancien adage prodigué en facultés d’économie, « canons ou beurre », est dépassé. Comme nous l’avons vu dans le cas de l’Allemagne, la question est de savoir quel type de canons il faut fabriquer.

Il en va de même en France, qui en 2022 a placé un homme d’affaires, Emmanuel Chiva (photo), à la tête de la Direction Générale de l’Armement pour fusionner l’armée avec le capital privé et accélérer l’introduction de technologies de pointe. Dans la guerre à faible coût, la France et les Européens « sont très en retard par rapport à la Russie », reconnaissent les médias (*).

En 2018, Chiva a créé l’Agence d’Innovation pour la Défense, qui s’est attaquée à l’intelligence artificielle et aux satellites militaires. L’objectif n’est pas de préparer l’armée à la guerre, mais y préparer l’économie. La Direction Générale de l’Armement impose aux entreprises de constituer des réserves de minéraux stratégiques et de préparer la conversion militaire de lignes de production civiles.

Par exemple, ils ont obligé les usines Renault à produire des drones et d’autres équipements militaires.

Jusqu’à présent, l’équipement militaire français reposait sur des technologies très avancées mais extrêmement coûteuses et produites en très faibles quantités. La nouvelle politique de réarmement souhaite changer cela pour passer à des armes à faible coût, notamment des drones.

Il ne sera pas possible de gagner une bataille future sans une ligne de production capable de fabriquer des armes légères en grande quantité. La Russie fabrique chaque jour des milliers de drones FPV bon marché, ce qui lui permet d’atteindre des objectifs sur le champ de bataille avec une précision très élevée, contrairement aux missiles d’artillerie non guidés, qui sont beaucoup plus chers et ne disposent pas de la précision nécessaire.

Bien que l’artillerie et les chars restent utiles dans certaines situations, la présence omniprésente de drones en Ukraine, qui causent plus de la moitié des attaques mortelles, redéfinit les besoins opérationnels, au détriment des armes lourdes traditionnelles.

Note:

(*) https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/drones-motos-...

19:11 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, économie de guerre, défense, actualité, europe, affaires européennes, drones |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 16 décembre 2025

Face à la crise, une autre Europe

Face à la crise, une autre Europe

Pierre Le Vigan

La crise est en Europe, l’Europe est en crise. Nous l’analysions en 2012. Si les choses se sont aggravées, les origines de la crise économique restent les mêmes : la crise des économies et des sociétés européennes est avant tout une crise de la domination d’une certaine économie, financiarisée. Au détriment des producteurs européens.

Le présent texte est un issu d’un entretien. Il date du 18 octobre 2012 et a été publié dans le livre collectif Face à la crise, une autre Europe, édité par Synthèse nationale éditions en 2012, sous la direction de Roland Hélie. Nous avons actualisé cet entretien en 2021. Les 10 dernières années n’ont pas infirmé nos analyses, mais ont accru nos raisons d’être inquiets face au cours actuel des choses. Mais aussi nos raisons de lutter, et notre envie de ne pas laisser le pays aux mains de ses fossoyeurs : les agents des puissances d’argent et d’un pacte mondial de corruption dont le Great Reset est un élément majeur.

Le présent texte est un issu d’un entretien. Il date du 18 octobre 2012 et a été publié dans le livre collectif Face à la crise, une autre Europe, édité par Synthèse nationale éditions en 2012, sous la direction de Roland Hélie. Nous avons actualisé cet entretien en 2021. Les 10 dernières années n’ont pas infirmé nos analyses, mais ont accru nos raisons d’être inquiets face au cours actuel des choses. Mais aussi nos raisons de lutter, et notre envie de ne pas laisser le pays aux mains de ses fossoyeurs : les agents des puissances d’argent et d’un pacte mondial de corruption dont le Great Reset est un élément majeur.

1 - La crise remonte, dit-on, à 2008. Estimez-vous que ses causes sont beaucoup plus anciennes ?

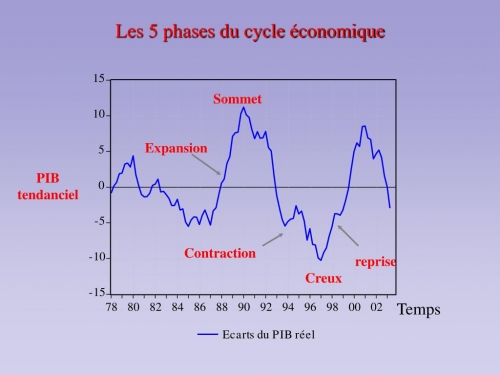

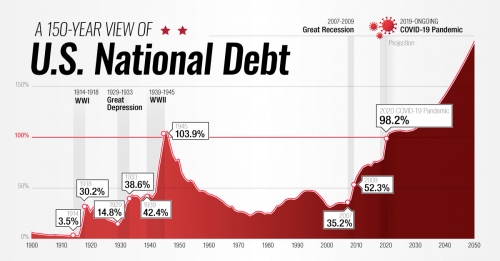

Depuis 2007 se sont succédé une crise financière (les ’’subprimes’’, des crédits à taux élevés amenant à une flambée des prix de l’immobilier) puis une crise bancaire, avec la faillite de certains établissements de crédit en 2008. Cela a généré une crise des Etats eux-mêmes, prenant en charges les déficits des banques, les renflouant et les sauvant. Ceci s’est manifesté par un déficit accru de leurs budgets, notamment sociaux, mais aussi par une réduction de leurs dépenses, même dans les domaines régaliens (défense, police, justice). Ce sont ensuite les banques, sauvées par les Etats, qui ont prêtés aux Etats, incapables de boucler leurs budgets sans déficits.

Compte tenu de la globalisation des systèmes financiers, la crise venue des Etats-Unis s’est diffusée partout. La seule crise des ‘‘subprimes’’ a abouti à la perte de quelques 2000 milliards de dollars, soit environ le PIB de la France d’alors (2008). Puis est intervenu le plan de sauvetage des banques américaines. Il a été de l’ordre de 700 milliards de dollars. Les Etats ont ensuite mis sur pied des plans de relance de l’économie : ce furent des plans nationaux. Ils ont eu un effet très modeste. En 2012, dans les plupart des pays d’Europe, la non-croissance s’est confirmée, quand ce n’est pas la récession pure et simple. Le chômage s’aggrave, les plans de réduction des déficits sont à l’évidence intenables, et pas seulement en Grèce.

C’est dans la mesure où aucun problème économique n’a été réglé début 2020 que le Covid a été un prétexte pour engager une dévalorisation massive de l’argent (du Capital) par la mutualisation partielle des dettes d’Etat, et par un plan de relance (subventions et emprunts de 750 milliards d’euros). C’est l’hélicoptère à Covid qui a déversé ces sommes, créées par la planche à billets, sur l’Europe. Ces sommes ne correspondent à aucune valeur dans l’économie réelle. Tout ceci était prévu auparavant au nom de l’ « urgence » écologique. Mais il a été plus facile de faire passer ces mesures au nom du Covid 19, à partir d’une savante orchestration de la peur d’une maladie fort peu létale. Le Covid (c’est le virus du covid et non la maladie du covid) a ainsi été l’occasion de faire sauter des verrous qui étaient de moins en moins tenables et de moins en moins tenus : les 3 % de déficit des budgets publics, le taux de 60 % d’endettement. Sur ces 2 critères, la France est à 9 % de déficit, et 120 % de dette. Autant dire que le Covid a été le moyen, qui ne doit pas grand-chose au hasard, d’opérer une transformation du management du Capital. C’est ce que l’on appelle la Grande Réinitialisation (Great Reset), à la suite de Klaus Schwab qui en a défendu le projet dans un livre.

Philippe de Villiers, qui publie Le Jour d’après (Albin Michel, 2021) écrit : « Avec la création de l’OMC en 1995, les grands acteurs de la globalisation avaient voulu un monde sans frontières, les uns par intérêt, pour ouvrir un marché planétaire de masse ; les autres par idéologie, pour remplacer les murs par des ponts et favoriser la fraternité cosmique. Ils connaissaient le risque inhérent à ce monde sans cloisons: une planète hautement pathogène et contagieuse. Ils le savaient et s’y préparaient. Ils attendaient la ‘’fenêtre d’opportunité’’ pour changer la société, pour changer de société. L’affaire a plutôt réussi. » Il poursuit : « La Big Tech s’est enrichie, et le biopouvoir s’est installé durablement avec l’hygiénisme d’État. (…) La biopolitique a tué la politique. Knock a euthanasié Aristote : l’animal social est devenu un asymptomatique désocialisé. » (Figarovox, 14 mai 2021) La surveillance marchande fusionne avec la surveillance numérique. L’enfermement numérique devient obligatoire. Les communautés, les liens, les nations sont sommées de laisser la place aux solitudes grégaires et consuméristes.

Philippe de Villiers, qui publie Le Jour d’après (Albin Michel, 2021) écrit : « Avec la création de l’OMC en 1995, les grands acteurs de la globalisation avaient voulu un monde sans frontières, les uns par intérêt, pour ouvrir un marché planétaire de masse ; les autres par idéologie, pour remplacer les murs par des ponts et favoriser la fraternité cosmique. Ils connaissaient le risque inhérent à ce monde sans cloisons: une planète hautement pathogène et contagieuse. Ils le savaient et s’y préparaient. Ils attendaient la ‘’fenêtre d’opportunité’’ pour changer la société, pour changer de société. L’affaire a plutôt réussi. » Il poursuit : « La Big Tech s’est enrichie, et le biopouvoir s’est installé durablement avec l’hygiénisme d’État. (…) La biopolitique a tué la politique. Knock a euthanasié Aristote : l’animal social est devenu un asymptomatique désocialisé. » (Figarovox, 14 mai 2021) La surveillance marchande fusionne avec la surveillance numérique. L’enfermement numérique devient obligatoire. Les communautés, les liens, les nations sont sommées de laisser la place aux solitudes grégaires et consuméristes.

Ayant acté la totale désindustrialisation de notre pays, nos gouvernants n’ont gardé qu’un objectif : le contrôle de la population et les profits des gros actionnaires. Déjà, Jospin, de 1997 à 2002, avait largement privatisé. De 2012 à 2017, le gouvernement Hollande s’est lancé dans une politique de soumission accrue à la finance. « Dans 5 ans, Hollande sera un géant ou un nain », affirmait Emmanuel Todd (Marianne, 5 octobre 2012). On a vu le résultat. La politique de Macron depuis 2017 a consisté à la fois à essayer de comprimer les dépenses publiques – mais sans réduire aucunement l’immigration, tout au contraire – notamment à comprimer les indispensables dépenses régaliennes, et à brader à l’étranger ce qu’il restait de nos fleurons industriels. Seuls les profits de la finance intéressent Macron (c’est son cœur de métier) et seuls ces profits sont la préoccupation de ceux qui l’ont porté au pouvoir comme délégué du Capital. Ces gens sont bien entendu les ennemis de notre pays.

* * *

Il faut toutefois remonter avant 2008 pour comprendre la crise. Ses racines sont plus anciennes. Elles remontent à la fin de la convertibilité du dollar en or (1971), à la suraccumulation du capital, dont la genèse est analysée dans Le Capital de Marx (livre III, chapitre 15), à sa perte consécutive de profitabilité, aux différentes formes de dévalorisation de ce capital par obsolescence accélérée, au surenchérissement des matières premières du à leur caractère limité, au coût croissant de leur extraction.

Plus profondément, la crise économique est liée à l’épuisement du modèle fordiste, fondé sur un compromis entre, d’une part, le développement capitaliste et la recherche du profit et, d’autre part, l’extension d’un grand marché rentable de producteurs-consommateurs au pouvoir d’achat en progression. Ce modèle fordiste privilégiait le manager sur l’actionnaire. C’était l’ère des organisateurs analysée par James Burnham, ou encore le « Nouvel Etat Industriel » de John K. Galbraith. C’était les politiques économiques menées en France sous de Gaulle, et aux Etats-Unis sous John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson. C’était le fordisme, c’était les trente Glorieuses, et c’était la réalité d’un certain progrès matériel et d’un relatif ascenseur social. C’était donc aussi une certaine forme de circulation des élites. Ce sont les années dont Eric Zemmour a la nostalgie, non sans raisons (même si c’était aussi l’époque, dans les usines, des cadences infernales).

Plus profondément, la crise économique est liée à l’épuisement du modèle fordiste, fondé sur un compromis entre, d’une part, le développement capitaliste et la recherche du profit et, d’autre part, l’extension d’un grand marché rentable de producteurs-consommateurs au pouvoir d’achat en progression. Ce modèle fordiste privilégiait le manager sur l’actionnaire. C’était l’ère des organisateurs analysée par James Burnham, ou encore le « Nouvel Etat Industriel » de John K. Galbraith. C’était les politiques économiques menées en France sous de Gaulle, et aux Etats-Unis sous John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson. C’était le fordisme, c’était les trente Glorieuses, et c’était la réalité d’un certain progrès matériel et d’un relatif ascenseur social. C’était donc aussi une certaine forme de circulation des élites. Ce sont les années dont Eric Zemmour a la nostalgie, non sans raisons (même si c’était aussi l’époque, dans les usines, des cadences infernales).

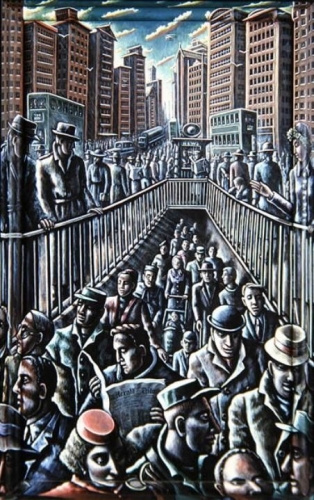

Depuis la fin du fordisme, nous n’avons pas de modèle viable. La richesse se concentre à un pôle de la société, et la pauvreté partout ailleurs. C’est la « société en sablier » (Alain Lipietz, 1998). 50 % des Américains se partagent un peu plus de 1 % de la richesse du pays. 50 % de la population mondiale se partagent 2 % de la richesse mondiale. Il n’est pas besoin d’être un égalitariste forcené pour constater que cet écart est excessif, malsain et même suicidaire. Quand, il y a un siècle, un patron gagnait quelque 30 fois le salaire de son ouvrier le moins bien payé, l’écart est passé à 400 ou 500 fois. Le travail devient rare, les machines ont remplacé les hommes et, plus encore, les hommes les moins bien payés remplacent sans fin ceux qui sont encore un peu mieux payés. Les Cambodgiens remplacent les ouvriers Chinois, en attendant d’être remplacés eux-mêmes par des Africains quand ceux-ci seront pleinement intégrés au marché mondial.

Sismondi (portrait, ci-contre) demandait au XIXe siècle que l’investissement dans les machines donne lieu à une rente servie aux travailleurs devenus en surnombre. Ce peut être le salaire indirect, tel le droit à la formation, l’accès aux soins, etc. Ce peut être aussi les assurances chômage, ou un revenu minimum. Or, sur tous les postes sociaux, y compris ceux qui concernent la santé (avec les centaines de milliers de suppression de lits d’hôpitaux), une formidable régression sociale se manifeste. « Le pouvoir de l’argent permet de neutraliser toutes les tentatives de régulation de la finance », note à juste titre Paul Jorion. Il y a à cela une raison, et elle explique que l’on ne puisse revenir aux Trente Glorieuses même si les gouvernants ne cessent depuis 35 ans de promettre une sortie de crise, après de nouveaux « ajustements », c’est-à-dire de nouveaux démantèlements des protections sociales. En effet, dans la logique du productivisme, l’ « Etat stratège », l’Etat keynésien visant le plein emploi, ne pouvait être qu’une étape. C’est ce qu’il a été. Il eut fallu sortir de la domination du politique par l’économique, en réformant profondément l’Etat, en en faisant un « Etat du peuple tout entier ». Si l’économie est vraiment le destin, la dérégulation est forcément ce vers quoi nous tendons. Or la dérégulation est un tout, comme l’est la mondialisation. La dérégulation concerne le marché du travail, les salaires, les flux migratoires, la finance, et même les moeurs. « La crise impose de supprimer la référence à la durée légale du travail », expliquait François Fillon (10 octobre 2012). C’est le programme qu’a appliqué Macron. Pour les mondialistes, il faut toujours plus de déréglementation. Les premières victimes en sont les peuples. Ceux-ci ont ensuite la solution de subir ou bien de changer radicalement les règles du jeu, comme l’a fait l’Islande.

Sismondi (portrait, ci-contre) demandait au XIXe siècle que l’investissement dans les machines donne lieu à une rente servie aux travailleurs devenus en surnombre. Ce peut être le salaire indirect, tel le droit à la formation, l’accès aux soins, etc. Ce peut être aussi les assurances chômage, ou un revenu minimum. Or, sur tous les postes sociaux, y compris ceux qui concernent la santé (avec les centaines de milliers de suppression de lits d’hôpitaux), une formidable régression sociale se manifeste. « Le pouvoir de l’argent permet de neutraliser toutes les tentatives de régulation de la finance », note à juste titre Paul Jorion. Il y a à cela une raison, et elle explique que l’on ne puisse revenir aux Trente Glorieuses même si les gouvernants ne cessent depuis 35 ans de promettre une sortie de crise, après de nouveaux « ajustements », c’est-à-dire de nouveaux démantèlements des protections sociales. En effet, dans la logique du productivisme, l’ « Etat stratège », l’Etat keynésien visant le plein emploi, ne pouvait être qu’une étape. C’est ce qu’il a été. Il eut fallu sortir de la domination du politique par l’économique, en réformant profondément l’Etat, en en faisant un « Etat du peuple tout entier ». Si l’économie est vraiment le destin, la dérégulation est forcément ce vers quoi nous tendons. Or la dérégulation est un tout, comme l’est la mondialisation. La dérégulation concerne le marché du travail, les salaires, les flux migratoires, la finance, et même les moeurs. « La crise impose de supprimer la référence à la durée légale du travail », expliquait François Fillon (10 octobre 2012). C’est le programme qu’a appliqué Macron. Pour les mondialistes, il faut toujours plus de déréglementation. Les premières victimes en sont les peuples. Ceux-ci ont ensuite la solution de subir ou bien de changer radicalement les règles du jeu, comme l’a fait l’Islande.

« L’universel, c’est le local moins les murs », dit Miguel Torga. Il est temps de réhabiliter le local car l’universel qui prétendrait se passer du local tuerait la vie elle-même dans sa chair. Ce n’est pas un hasard si c’est un « petit » peuple comme les Islandais, héritier d’une longue tradition démocratique, qui a donné le signal de l’indépendance retrouvée. De même que c’est dans la « petite » Suisse qu’il y a encore quelques éléments d’une vraie démocratie. « Small is beautiful ». Small peut en tout cas être plus efficace que le gigantisme.

2 - Au-delà d’une simple crise économique, pensez-vous que nous avons affaire à une crise beaucoup plus profonde ?

Nous avons affaire à ce que Pier Paolo Pasolini (photo) appelait un « cataclysme anthropologique ». C’est-à-dire que les cadres mêmes de la vie, les cadres des représentations éclatent. La crise de la transmission, et donc de l’éducation, qui en est un sous-produit, est la conséquence de cette crise.

Nous avons affaire à ce que Pier Paolo Pasolini (photo) appelait un « cataclysme anthropologique ». C’est-à-dire que les cadres mêmes de la vie, les cadres des représentations éclatent. La crise de la transmission, et donc de l’éducation, qui en est un sous-produit, est la conséquence de cette crise.

La crise économique est d’abord une crise de la domination de la vie par l’économique. « L’économisme est bien la grande idéologie actuelle », écrit Peter Ulrich. « Antérieurement, pas une seule forme d’argumentation idéologique n’a exercé d’influence comparable dans le monde. La critique de l’économisme ou la critique de la ratio économique exempt de toute limitation consiste, dans la perspective des sciences humaines, à rattraper un peu ce que le siècle des Lumières a réalisé. » C’est effectivement le paradoxe : les Lumières ont prétendu porter un projet d’émancipation, mais ont abouti à une nouvelle crédulité, à un nouvel obscurantisme : la croyance en la toute-puissance autorégulatrice de l’économie. C’est la traduction philosophique d’une réalité sociologique et politique, et celle-ci a été justement dénoncée sous le nom de dictature de l’argent.

« L'argent, le gros argent n'est, n'a été ni à Droite ni à Gauche. Pour sauver ses avantages les plus abusifs, il n'a cessé de jouer alternativement de la Gauche et de la Droite, le plus souvent même de la Gauche, en exploitant un certain nombre d'idéologies », écrivait Emmanuel Beau de Loménie (La Parisienne, N° « La droite », octobre 1956). (il est vrai qu’Emmanuel Beau de Loménie en tirait des conclusions insuffisamment rigoureuses en mettant en cause, presque seule, une caste issue du 18 Brumaire, les « Jacobins nantis », ou « le syndic de défense des régicides » dont parle Louis Madelin). La crise économique est en fait une crise de la domination de l’économie. Plus profondément, le problème de notre temps est que la domination de l’argent fait que tous les biens sont ramenés à des marchandises. Tout est calculable en argent et tout est calculé en argent. Donc, tous les biens deviennent aliénables. En ce sens, l’homme n’est plus propriétaire de rien, ni de son métier, ni d’une maison de famille, ni d’un patrimoine spirituel, ni du droit de décider du sens de sa vie. « L'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénation absolue, parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il lit tous les prix à rebours et se mire ainsi dans les corps de tous les produits, comme dans la matière qui se donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage lui-même », écrit Marx (Le Capital, 1867). Ce que nous vivons est donc, en toute rigueur, une crise non de l’économie, activité qui devrait être limitée à satisfaire les besoins du peuple (la conduite des « affaires de la maison »), mais une crise de la chrématistique, c’est-à-dire une crise de l’accumulation des biens et plus encore de l’accumulation de l’argent.

« L'argent, le gros argent n'est, n'a été ni à Droite ni à Gauche. Pour sauver ses avantages les plus abusifs, il n'a cessé de jouer alternativement de la Gauche et de la Droite, le plus souvent même de la Gauche, en exploitant un certain nombre d'idéologies », écrivait Emmanuel Beau de Loménie (La Parisienne, N° « La droite », octobre 1956). (il est vrai qu’Emmanuel Beau de Loménie en tirait des conclusions insuffisamment rigoureuses en mettant en cause, presque seule, une caste issue du 18 Brumaire, les « Jacobins nantis », ou « le syndic de défense des régicides » dont parle Louis Madelin). La crise économique est en fait une crise de la domination de l’économie. Plus profondément, le problème de notre temps est que la domination de l’argent fait que tous les biens sont ramenés à des marchandises. Tout est calculable en argent et tout est calculé en argent. Donc, tous les biens deviennent aliénables. En ce sens, l’homme n’est plus propriétaire de rien, ni de son métier, ni d’une maison de famille, ni d’un patrimoine spirituel, ni du droit de décider du sens de sa vie. « L'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénation absolue, parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il lit tous les prix à rebours et se mire ainsi dans les corps de tous les produits, comme dans la matière qui se donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage lui-même », écrit Marx (Le Capital, 1867). Ce que nous vivons est donc, en toute rigueur, une crise non de l’économie, activité qui devrait être limitée à satisfaire les besoins du peuple (la conduite des « affaires de la maison »), mais une crise de la chrématistique, c’est-à-dire une crise de l’accumulation des biens et plus encore de l’accumulation de l’argent.

Avec l’Habeas Corpus de 1679, nous sommes passés de l’idée d’une société bonne à celle de justice dans les rapports sociaux, ce qui n’est pas la même chose. L’équité dans les rapports entre individus est nécessaire, mais elle n’a de sens que dans le cadre d’une pensée du bien commun. Nous sommes ensuite passés avec le triomphe de l’individualisme au XVIIIe siècle à la référence à l’idée d’intérêt comme seul facteur de légitimation : donner libre cours à la recherche de son intérêt serait la meilleure façon d’accroitre la richesse sociale globale, identifiée à ce qui reste du bien commun. Ce qui est bon pour moi serait automatiquement bon pour tous. C’est la Fable des abeilles (1714-1729) de Bernard Mandeville. C’est une habile façon de moraliser la recherche de son intérêt individuel. On n’est pas obligé d’être convaincu.

Si le bien commun n’est que ce qui est mesurable, alors, en effet, comment trouver quelque chose de plus rigoureusement mesurable que la richesse monétaire ? C’est pourquoi une solution purement économique à une crise qui n’est pas qu’économique n’a pas de sens. « Le refus d’envisager d’autres approches de la crise par les partis au pouvoir un peu partout en Europe, leur incapacité à penser hors du tout économique (entendez libéral) ne relève ni d’un complot, ni d’un manque d’imagination. Elle reflète à la fois les rapports de force actuels entre les acteurs et illustre combien le référentiel des hommes politiques est déphasé par rapport à la crise actuelle », écrit Michel Leis. Une civilisation meurt quand ses élites ne comprennent pas la nature d’un processus en cours, ou quand elles en sont complices – ce qui est le cas. Les « élites », ou plutôt les classes dirigeantes sont le moteur du productivisme effréné, de la mondialisation capitaliste, de la consommation et consumation de la planète par l’homme

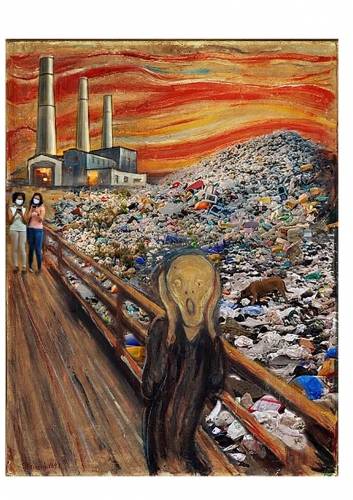

La crise actuelle est d’une nature très différente des crises précédentes, comme par exemple celle qui a succédé à la défaite de 1870. Alors que l’éducation se répandait dans les années 1870-1880, nous sommes confrontés à une décivilisation, comme l’écrit Renaud Camus. L’homme se re-primitivise. C’est l’obsolescence de l’homme, et pas seulement celle des objets, qui menace. La technophilie devenue technofolie asservit l’homme. Appareillé, des écouteurs aux oreilles, tenu en laisse par ses propres instruments, devenu un appendice de ses propres prothèses, un périphérique de ses propres appareils, l’homme est devenu l’objet de ses objets.

Le culte de la technique amène à penser que tout ce qui est possible doit être réalisé. D’où une nouvelle barbarie sophistiquée, peut-être la pire de toute. Günther Anders affirmait en 1977 que « la tâche morale la plus importante aujourd’hui consiste à faire comprendre aux hommes qu’ils doivent s’inquiéter et qu’ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime » (Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse?, Paris, Allia, 2001). On ne saurait mieux dire.

Le culte de la technique amène à penser que tout ce qui est possible doit être réalisé. D’où une nouvelle barbarie sophistiquée, peut-être la pire de toute. Günther Anders affirmait en 1977 que « la tâche morale la plus importante aujourd’hui consiste à faire comprendre aux hommes qu’ils doivent s’inquiéter et qu’ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime » (Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse?, Paris, Allia, 2001). On ne saurait mieux dire.

3 – Peut-on imaginer un instant que les politiciens français et européens actuels soient capables de résoudre cette crise ?

Il n’y a pas de nouveau de Gaulle, capable de prendre des décisions historiques tranchantes, fussent-elles douloureuses. Non que les hommes politiques français et européens soient tous médiocres. Jean-Pierre Chevènement, Arnaud Montebourg, quelques autres parfois n’ont pas formulé des analyses sans intérêt. Le problème est que la plupart des hommes politiques ont du mal à s’élever au-dessus des préoccupations économiques à court terme. Tout est fait au demeurant pour cela, toute la logique du système consiste à faire des élus des relais du système. La dévalorisation et même l’oubli de la culture générale, des humanités, de la culture historique contribuent aussi à leur enlever le recul qui serait nécessaire pour dépasser les préoccupations gestionnaires à court terme.

Dans le même temps, tout est mis en place pour limiter, voire interdire l’expression du peuple sur les sujets essentiels. Or, ce ne peut être que du peuple qu’un sursaut pourrait venir, en liaison bien entendu avec des activités militantes. « Il se trouve des époques violentes où l’Etat renaît pour ainsi dire de ses cendres et reprend la vigueur de la jeunesse … mais ces évènements sont rares », écrit Rousseau (Contrat social, livre II, chapitre VIII).

Il faut un événement déclencheur. Les couvercles les mieux arrimés finissent par sauter sous la pression. Demain est entre les mains du peuple. « Le peuple, qui a l'avenir et qui n'a pas le présent ; le peuple, orphelin, pauvre, intelligent et fort ; placé très bas, et aspirant très haut ; ayant sur le dos les marques de la servitude et dans le cœur les préméditations du génie » (Victor Hugo, préface de Ruy Blas).

4 – Face à cette crise, une autre Europe est-elle concevable ? Si oui, laquelle?

Je souhaite que les nations d’Europe pèsent dans le même sens: indépendance vis-à-vis des Etats-Unis, rapprochement sans asservissement avec la Russie. Je sais que les nations d’Europe pèseront plus ensemble que séparées. A condition que certaines ne soient pas le cheval de Troie de puissances non européennes. Je suis européen de cœur et je veux une Europe-puissance, mais pas seulement une Europe-puissance, je veux aussi une Europe comme modèle de civilisation. Une Europe-équilibre face aux excès de la modernité.

Nous refusons « la fourmilière américaine tout comme soviétique », disaient les non conformistes des années trente. Aujourd’hui, il s’agit de refuser tout aussi bien la financiarisation/désindustrialisation des économies américaines et européennes que le contrôle social de la Chine « Populaire » et son modèle de développement (à quel prix humain et écologique ?). Une dictature capitalo-communiste, dans le cadre d’une société de surveillance et d’une citoyenneté « à points » ? Non merci. Il faut aussi refuser la désindustrialisation chez nous et le développementisme à tout prix ailleurs pour une autre raison : l’un est la condition de l’autre, l’un est l’autre face de l’autre. C’est parce qu’il n’y a plus d’industrie en Europe – et surtout en France – qu’elle est en Asie.

Il faut assurément que l’Europe retrouve une économie industrielle, que seule l’Allemagne garde (relativement d’ailleurs, car elle est largement sous-traitée en Europe de l’est). Mais ce retour à l’industrie doit se faire de manière ordonnée et responsable par rapport à l’environnement. (il est à noter que notre agriculture productiviste est infiniment plus dévastatrice par rapport à l’environnement que ne le seraient nombre d’industries disparues du paysage de notre pays).

Concernant la méthode, l’objectif d’une Europe confédérale, ce que j’appelle l’Empire européen (un Empire non impérialiste, qui serait l’organisation de la diversité des peuples européens), me parait souhaitable, mais il est évident qu’une Europe confédérée n’a de sens que si elle est aux mains des peuples. Or, la « construction » européenne actuelle en est très éloignée. Dés lors, il faut savoir faire un pas en arrière quand on va dans une mauvaise direction. C’est pourquoi ceux qui prédisent la sortie de l’euro et pensent que nous devons l’anticiper, ou ceux qui pensent que l’euro devrait devenir une simple monnaie commune (si cela est possible), et non pas unique, ne me paraissent pas forcément de « mauvais Européens ».

La condition impérative pour une autre Europe, c’est que les peuples se ressaisissent de leur destin. Le souverainisme national ne me parait pas tenable à long terme, mais il peut être une étape avant de construire une Europe autocentrée, avant un protectionnisme européen, une maitrise européenne des frontières, un souverainisme européen. Une économie autocentrée (André Grjebine, 1980). Actuellement, les peuples ont le sentiment d’être dépossédés d’eux-mêmes, ils considèrent que l’Europe telle qu’elle est, l’UE, contribue à cette dépossession. De fait, l’Europe actuelle est profondément antidémocratique. Il faut remettre la démocratie au coeur de l’action politique, il faut la faire vivre localement, car le local est un fragment du global. Disons-le simplement : les peuples doivent décider. Ils doivent décider de tout et partout. La démocratie n’est pas le « pouvoir de la populace », rappelait Rousseau. Le mondialisme – et la pseudo-gouvernance mondiale qui se profile – se fait au nom d’un cosmopolitisme que Rousseau appelait déjà une « vertu de papier ». La dimension mondiale de nombreux problèmes ne veut aucunement dire que les peuples doivent disparaitre et se fondre dans un moule unique : le producteur-consommateur du grand marché mondial uniformisé. A problèmes mondiaux, solutions locales. Ce sont les diversités de peuples, de culture, de civilisations qui sont la chance du monde.

La condition impérative pour une autre Europe, c’est que les peuples se ressaisissent de leur destin. Le souverainisme national ne me parait pas tenable à long terme, mais il peut être une étape avant de construire une Europe autocentrée, avant un protectionnisme européen, une maitrise européenne des frontières, un souverainisme européen. Une économie autocentrée (André Grjebine, 1980). Actuellement, les peuples ont le sentiment d’être dépossédés d’eux-mêmes, ils considèrent que l’Europe telle qu’elle est, l’UE, contribue à cette dépossession. De fait, l’Europe actuelle est profondément antidémocratique. Il faut remettre la démocratie au coeur de l’action politique, il faut la faire vivre localement, car le local est un fragment du global. Disons-le simplement : les peuples doivent décider. Ils doivent décider de tout et partout. La démocratie n’est pas le « pouvoir de la populace », rappelait Rousseau. Le mondialisme – et la pseudo-gouvernance mondiale qui se profile – se fait au nom d’un cosmopolitisme que Rousseau appelait déjà une « vertu de papier ». La dimension mondiale de nombreux problèmes ne veut aucunement dire que les peuples doivent disparaitre et se fondre dans un moule unique : le producteur-consommateur du grand marché mondial uniformisé. A problèmes mondiaux, solutions locales. Ce sont les diversités de peuples, de culture, de civilisations qui sont la chance du monde.

PLV

Pierre Le Vigan a publié :

L’effacement du politique, La barque d’or

Le grand empêchement. Comment le libéralisme entrave les peuples, Perspectives libres-Cercle Aristote

Eparpillé façon puzzle. Macron contre le peuple et les libertés, Perspectives libres-Cercle Aristote

Le Coma français, Perspectives libres-Cercle Aristote

17:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, crise, crise de 2008, libéralisme, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 28 novembre 2025

La “progéniture monstrueuse”: brève histoire de l’intérêt

La “progéniture monstrueuse”: brève histoire de l’intérêt

Par Andrea Falco Profili

Source: https://www.grece-it.com/2025/10/30/la-progenie-mostruosa...

Aristote la qualifia de “commerce le plus haï”, une activité contre nature où l’argent, par essence stérile, se reproduisait de façon monstrueuse par lui-même. Pendant des millénaires, l’acte de prêter avec intérêt a été un tabou moral, repoussant et inacceptable. Dans le folklore médiéval, les démons remplissaient la bouche du prêteur décédé de pièces brûlantes, une punition jugée appropriée pour un abomination telle que l’usure. Le monde antique, en effet, connaissait bien la puissance socialement destructrice de la dette : il avait conçu à cet effet un mécanisme de suppression, l’institution du Jubilé. Une année sacrée, qui servait de réinitialisation légale où les terres revenaient à leurs anciens propriétaires et, surtout, où la libération de l’esclavage de la dette était proclamée. C’était la tentative ultime de freiner une pratique odieuse.

Ces échos d’une ancienne répugnance morale ont été, depuis, enfouis par l’histoire. La longue marche du crédit a transformé le péché capital en une pratique financière respectable. Mais, en se dotant de méthode, il faut retracer comment il a été possible d’en arriver là.

Comme nous l’avons dit, dans le monde antique, l’intérêt était perçu comme un acte repoussant et inacceptable, on parlait de faire “enfanter” l’argent, un acte que Aristote, dans le premier livre de La Politique, condamne immédiatement, déclarant la stérilité de l’argent. L’usurier, en faisant “accoucher” des pièces de monnaie à partir d’autres pièces, crée une progéniture artificielle, un tokos (qui signifie aussi “rejeton” en grec), qui est une monstruosité. La pratique du prêt était considérée odieuse car elle constituait le principal instrument de soumission. Dans le monde grec-romain et au Proche-Orient, un paysan dont la récolte tournait mal était contraint de grever sa terre, puis ses outils, puis ses enfants, et enfin lui-même. C’était la réalité du crédit: l’esclavage pour dettes. Des populations entières étaient dépossédées et asservies non par une armée envahissante, mais par un registre comptable. Le créancier voyait sa richesse croître non par le travail, mais par la désolation d’autrui. C’était un système qui dévorait la société de l’intérieur, concentrant la terre et le pouvoir entre les mains d’une oligarchie, tandis que la masse de la population sombrait dans une servitude permanente.

La dette accumulée, laissée à elle-même, devient une entropie sociale et se concentre jusqu’à détruire le tissu même de la communauté, créant une fracture irrémédiable entre créanciers et débiteurs. Cette répulsion ne se limita pas au paganisme philosophique ou à la culture catholique. Elle fut universelle, si bien que l’Église chrétienne primitive, suivant les Évangiles (“Prêtez sans espérer rien en retour”), fut implacable. Les pères de l’Église, à partir de Saint Thomas d’Aquin, furent unanimes dans leur condamnation de l’usure comme péché mortel, défini comme un vol sans demi-mesure. Faire payer pour l’usage de l’argent, disait Thomas, c’était faire payer pour le temps. Les conciles ecclésiastiques interdisaient aux usuriers de recevoir les sacrements et même la sépulture en terre consacrée. L’Islam, dans le Coran, est peut-être encore plus clair, en comparant l’usurier à celui qui est “touché par Satan” car il déclare littéralement la guerre à Dieu et à son prophète en poursuivant cette pratique.

Pendant plus de deux mille ans, les trois grandes traditions intellectuelles et morales d’Europe et du Proche-Orient – la philosophie grecque, la loi chrétienne et la loi islamique – s’accordaient sur la malignité absolue de l’usure, avec une voix unanime.

La question est alors la suivante: comment a-t-il été possible d’arriver à la situation actuelle, comment un paria moral a-t-il pu s’intégrer dans l’administration courante en dissimulant son passé de pratique répugnante. Il s’agit en effet d’un chef-d’œuvre de sophistique, d’un lent lavage de cerveau collectif qui a duré des siècles, a commencé par de petits détails et des jeux terminologiques. Les théologiens et juristes du bas moyen-âge commencèrent à creuser des fissures dans le mur, en postulant les droits du prêteur d’argent. Si le créancier subissait un dommage, ou perdait une opportunité de gain, il devenait opportun et justifiable qu’il reçoive une compensation, un “intérêt”. Le terme même d'“intérêt” fut choisi délibérément pour s’éloigner du mot “usure”, lequel était chargé de haine. Par la suite, furent créés les Monts de Piété, officiellement nés pour lutter contre l’usure, qui étaient des institutions franciscaines prêtant de l’argent aux pauvres en demandant en échange seulement un petit intérêt, juste suffisant à couvrir les coûts opérationnels. Cela semblait charitable, mais le tabou avait été brisé et, pour la première fois, une institution chrétienne légitimait l’intérêt. La digue avait cédé.

Le coup de grâce arriva avec la Réforme protestante. En plus de Luther, c’est Jean Calvin qui fournit la justification théologique que le capitalisme naissant attendait. Calvin distingua entre le prêt au pauvre (qui constituait encore un péché) et le prêt à l’entrepreneur, arguant que l’intérêt était le gain légitime de celui qui permettait à un autre homme de tirer du profit en lançant une activité. À partir de ce moment, les coordonnées de l’argent dans la société changèrent irrémédiablement : on ne parle plus d’argent stérile mais de capital, et l’usurier, parasite, changea de nom pour devenir l'“investisseur”, devenant un partenaire dans le progrès.

Depuis ce moment, la marche du crédit fut inarrêtable. Les Lumières ont sécularisé le sujet (Bentham, Adam Smith), liquidant les anciennes interdictions désormais considérées comme relevant de superstitions médiévales qui entravaient le libre marché. Les banques, autrefois activités marginales et honteuses, sont devenues les temples de la nouvelle économie. Aujourd’hui, le système que les Européens d’autrefois voyaient comme un cancer social est désormais le système circulatoire en place. La re-signification a permis de remplacer la peur de la dette par celle de ne pas en avoir assez (on parle maintenant de “mauvais crédit”). Les gouvernements ne cherchent pas à effacer les dettes, mais s’endettent pour payer les intérêts sur les dettes précédentes. Même l’institution du Jubilé ne survit que dans son sens spirituel dans un catholicisme en déclin, tandis que sa valeur économique et sociale est oubliée et ridiculisée comme une impossibilité économique. En revanche, il existe son opposé : le sauvetage (bailout), où les dettes faillies des puissants ne sont pas effacées, mais transférées sur le dos du public. L’apothéose de cette transformation est survenue avec la crise financière de 2008. Quand le château de cartes construit sur les prêts hypothécaires s’effondra, on a pu s'attendre à un retour à la santé. Au contraire, ce fut la victoire définitive de la logique de la dette. Les sauvetages bancaires dans le monde atteignirent des chiffres astronomiques. Ce ne furent pas les dettes des désespérés qui furent effacées, mais celles des requins financiers qui furent socialisées. Les spéculateurs qui avaient parié et perdu furent sauvés par l’argent public, tandis que des millions de familles perdirent leurs maisons. On choisit de récompenser ceux qui avaient créé la catastrophe, ceux qui en subirent les conséquences découvrirent vite le sens du mot “austérité”.

Le cercle est bouclé, la “progéniture monstrueuse” d’Aristote s’est tellement multipliée qu’elle a dévoré ses propres parents. Et le monde, sans même s’en rendre compte, est devenu son enfant adoptif.

Andrea Falco Profili

17:26 Publié dans Actualité, Economie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : usure, prêt à intérêt, économie, aristote, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 16 novembre 2025

Le déclin du néolibéralisme et le côté obscur du capitalisme: les perspectives de Branko Milanović sur le bouleversement mondial

Le déclin du néolibéralisme et le côté obscur du capitalisme: les perspectives de Branko Milanović sur le bouleversement mondial

Markku Siira

Source: https://geopolarium.com/2025/11/10/uusliberalismin-rappio...

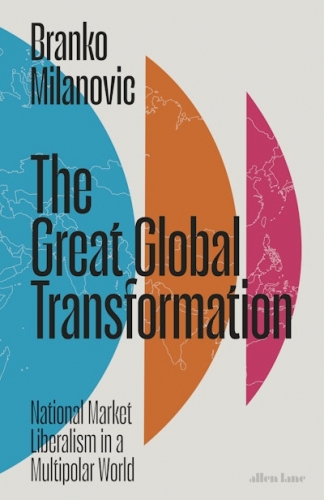

L’économiste américano-serbe Branko Milanović s’est affirmé comme l’un des chercheurs les plus incisifs de notre époque sur les inégalités mondiales et le capitalisme. Dans une interview centrée sur son ouvrage The Great Global Transformation (2025), Milanović examine les forces historiques qui ont détruit l’ordre mondial néolibéral dirigé par les États-Unis depuis 1989.

Son analyse ne donne cependant pas lieu à l’optimisme, mais met en garde contre la montée des traits les plus destructeurs du capitalisme. Selon Milanović, le monde est en train de passer à une nouvelle ère caractérisée par le multipolarisme et un libéralisme de marché de plus en plus réduit au niveau national. Cela aggrave encore davantage les crises générées par la mondialisation.

Le point de départ de Milanović fait référence à l’ouvrage classique de Karl Polanyi La Grande Transformation (1944). Alors que Polanyi expliquait l’effondrement du libéralisme de marché du XIXe siècle et ses mouvements de résistance, Milanović en fait autant pour la mondialisation néolibérale actuelle.

L’ouvrage de Polanyi tentait de comprendre ce qui s’était passé d’abord avec l’industrialisation, puis avec l’effondrement du nouvel ordre dans les années 1920-1930. De même, Milanović analyse la période depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui, marquée par la domination occidentale et ses défis. Pourquoi ces changements ont-ils eu lieu ? Et qu’est-ce qui a changé ?

Au cœur de cette mutation se trouve l’ascension de l’Asie, en particulier de la Chine, dans la politique mondiale. Milanović résume ce développement paradoxal dans la préface de son nouveau livre : « La montée de la Chine, rendue possible par le néolibéralisme mondial, a rendu inévitable la fin du néolibéralisme global. »

Une analyse purement économique donne une image positive de cette montée asiatique. La richesse mondiale a triplé, et l’inégalité économique s’est réduite à mesure que la pauvreté en Chine, en Inde et dans d’autres pays densément peuplés diminue. Cependant, comme le souligne Milanović, ces tendances globales positives ont engendré de nouveaux problèmes tant sur la scène internationale que dans les sociétés nationales.

« La montée d’un pays comme la Chine, avec son PIB ajusté au pouvoir d’achat dépassant celui des États-Unis, crée un conflit géopolitique, car les États-Unis ne veulent pas renoncer à leur hégémonie mondiale et perçoivent la Chine comme un défi. »

Parallèlement, les classes moyennes occidentales, souffrant de pertes d’emplois et de baisse des salaires, se sont tournées vers des leaders populistes. Selon Milanović, « la montée de l’Asie est un changement si profond que personne ne peut espérer qu’il se fasse sans douleur. »

Un autre héritage essentiel du néolibéralisme mondial est la nouvelle classe dirigeante que Milanović décrit comme la homoploutia — une élite enrichie tant par le capital que par des emplois hautement rémunérés. Une telle classe sociale s’est constituée aussi bien aux États-Unis qu’en Chine, ce qui brouille la distinction entre deux modèles totalement différents: aux États-Unis, l’élite justifie sa position par ses mérites et ses diplômes, tandis qu’en Chine, la clé du pouvoir réside dans l’appartenance au Parti communiste.

Milanović cite le livre de Daniel Markovits, The Meritocracy Trap (2019), et note que « les ‘stahanovistes’ d’aujourd’hui », ceux qui travaillent dans la finance, ressentent « une fierté presque calviniste de leur succès et méprisent ceux qui ne réussissent pas ». Cette arrogance, combinée à la perte d’emplois causée par la montée asiatique, a engendré un large mécontentement qui s’est retourné contre l’élite.

Le néolibéralisme reposait sur quatre piliers : les marchés libres, les libertés négatives nationales, la libre-échange et le cosmopolitisme. Aujourd’hui, ces piliers tombent. Selon Milanović, rien de radicalement nouveau ne doit émerger en remplacement, seulement une version modifiée du passé : cf. « le libéralisme national de marché dans un monde multipolaire. »

Dans un système incarné par des figures comme Trump, le libre-échange et le cosmopolitisme ont été remplacés par un protectionnisme agressif, et le libéralisme social subit également des attaques continues. La seule composante restante de l’ancienne idéologie est la liberté des marchés dans les limites de leur espace économique.

Milanović insiste sur le fait que Trump ne se contente pas de poursuivre la politique économique néolibérale, mais l’approfondit : baisses d’impôts, déréglementation, faveur aux taxes sur le capital. Le résultat est un système fragile, explosif et alimentant les inégalités, qui ne résout pas mais aggrave les crises engendrées par la mondialisation.

Même si les leaders populistes ne améliorent pas les conditions de vie de leurs supporters, l’antagonisme envers l’élite est si fort que la population continue de les soutenir. « Les insatisfaits accepteraient n’importe quel régime, tant qu’il élimine les élites au pouvoir, même s’ils n’en bénéficient pas eux-mêmes », affirme Milanović.

Sa vision du capitalisme est sombre : il le voit comme un système fondamentalement immoral, sans fin immédiate, même à cause des limites des ressources. En référence à La Société du Spectacle de Guy Debord, Milanović décrit un monde où tout a été marchandisé.

« Toute la sphère de la vie quotidienne et privée est probablement commercialisée. La cuisine est commercialisée. La garde des chiens est commercialisée. La prise en charge des personnes âgées est commercialisée. Même la mort est commercialisée. La disparition presque totale de la famille est la dernière conséquence de ce phénomène, car la famille repose sur des fonctions qui ne sont pas commerciales. »

Bien que Milanović ne prévoie pas explicitement une guerre, sa conclusion pessimiste est claire : la direction actuelle n’annonce rien de bon. Les traits intrinsèques du capitalisme — égoïsme, quête de profit et marchandisation de tout — accentuent les problèmes sociaux au lieu de les résoudre.

Un monde qui abandonne la mondialisation néolibérale ne reviendra pas à un équilibre, mais s’enfoncera de plus en plus dans les tendances les plus destructrices du capitalisme. En conséquence, le système mondial sera fragmenté, en colère et de plus en plus dangereux.

15:42 Publié dans Actualité, Economie, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : branko milanovic, capitalisme, livre, économie, néolibéralisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 15 novembre 2025

La bataille des terres rares pousse l'Europe à planifier son économie

La bataille des terres rares pousse l'Europe à planifier son économie

Source: https://mpr21.info/la-batalla-de-las-tierras-raras-empuja...

Dans la guerre des matières premières, l'Europe est tombée dans son propre piège. Elle a tenté de bloquer et s'est elle-même retrouvée bloquée. Elle dépend des réserves stratégiques, des achats en gros et du soutien accru du public à l'industrie. Une certaine autarcie revient et les pays européens doivent reprendre le contrôle de leurs chaînes de production.

Le vieux G2 de la Guerre froide revient aussi. Si en matière militaire, les États-Unis doivent négocier avec Moscou, en économie, il faut parler avec Pékin. La “troisième voie” n'existe pas, du moins pas pour le moment. La Commission européenne attend de voir, comme les autres pays du monde. Si elle rejoint la politique de Washington, comme elle l'a fait jusqu'à présent, elle devra aussi encaisser les représailles chinoises.

Ici, la “main invisible” a peu de place, aussi Bruxelles revient à l'intervention publique et à la planification. La Commission européenne se prépare à se doter d'une série d'outils pour garantir ses approvisionnements en terres rares et autres métaux critiques, un petit défi pour ceux qui ne parlaient que de concurrence et de libre-échange auparavant.

La planification économique revient. Bruxelles détaillera son nouveau programme d'action début décembre. Il reposera sur trois piliers: la création de réserves stratégiques de métaux, une plateforme centralisée pour l'achat de matières premières et l'accélération du soutien financier aux projets miniers et de raffinage en territoire européen pour développer la production locale.

“Un changement général s'opère dans la doctrine économique au sein de la Commission: un désir d'être moins naïf en matière commerciale et d'assumer, en tant qu'autorité publique, un rôle dans l'organisation de l'économie et des chaînes de valeur”, assure un collaborateur de Stéphane Sejourné, vice-président de la Commission et initiateur du projet. “C'est quelque chose de nouveau, et c'est aussi une demande du secteur entrepreneurial”, expliquent-ils à Bruxelles.

Les piliers sont conçus pour fonctionner en synergie: pour garantir la faisabilité des projets européens, une stratégie consiste à assurer des volumes d'achat de la future production, qui pourraient être réalisés via une plateforme centralisée pour accumuler des stocks.

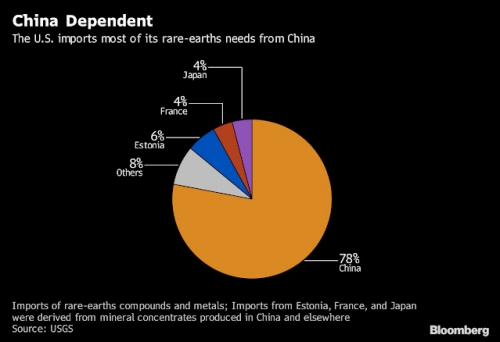

Contrairement aux pays européens, la Chine a toujours contrôlé les marchés des métaux, notamment ceux tirés des terres rares et les métaux spécialisés, essentiels à la fabrication d'éoliennes, de moteurs électriques, d'équipements militaires et de puces électroniques. L'Europe était consciente de ses vulnérabilités depuis plusieurs années, mais tout s'est accéléré avec le début de la guerre économique, avec les blocages et les représailles chinoises.

Depuis les contrôles à l'exportation imposés par la Chine depuis avril dernier, les envois de terres rares ont été considérablement réduits, au point que certains secteurs industriels, en particulier l'automobile, ont été contraints de fermer plusieurs lignes de production.