Le Monde diplomatique, Août 2008 : "Jusqu’à présent, la qualité des médias audiovisuels, public et privé confondus, n’était pas vraiment un sujet. Puis le président de la République découvre que la télévision est mauvaise. Il exige de la culture. En attendant que la culture advienne, l’animateur Patrick Sabatier fait son retour sur le service public. En revanche, des émissions littéraires disparaissent. C’est la culture qui va être contente.

Avec l’alibi de quelques programmes culturels ou de quelques fictions « créatrices », les défenseurs du service public le trouvaient bon. Ils ne sont pas difficiles. Comme si, à l’instar d’une vulgaire télévision commerciale, on n’y avait pas le regard rivé à l’Audimat. Comme si la démagogie y était moins abondante qu’ailleurs.

Les médias ont su donner des dimensions monstrueuses à l’universel désir de stupidité qui sommeille même au fond de l’intellectuel le plus élitiste. Ce phénomène est capable de détruire une société, de rendre dérisoire tout effort politique. A quoi bon s’échiner à réformer l’école et l’Université ? Le travail éducatif est saccagé par la bêtise médiatique, la bouffonnerie érigée en moyen d’expression, le déferlement des valeurs de l’argent, de l’apparence et de l’individualisme étroit diffusées par la publicité, ultime raison d’être des grands groupes médiatiques. Bouygues envoie Jules Ferry aux oubliettes de l’histoire.

Lorsqu’on les attaque sur l’ineptie de leurs programmes, les marchands de vulgarité répliquent en général deux choses : primo, on ne donne au public que ce qu’il demande ; secundo, ceux qui les cri-tiquent sont des élitistes incapables d’admettre le simple besoin de divertissement. Il n’est pas nécessairement élitiste de réclamer juste un peu moins d’ineptie. Il y a de vrais spectacles populaires de bonne qualité. Le public demande ce qu’on le conditionne à demander. On a presque abandonné l’idée d’un accès progressif à la culture par le spectacle populaire. Victor Hugo, Charlie Chaplin, Molière, René Clair, Jacques Prévert, Jean Vilar, Gérard Philipe étaient de grands artistes, et ils étaient populaires. Ils parvenaient à faire réfléchir et à divertir. L’industrie médiatique ne se fatigue pas : elle va au plus bas.

Chacun a le droit de se détendre devant un spectacle facile. Mais, au point où en sont arrivées les émissions dites de « divertissement », il ne s’agit plus d’une simple distraction. Ces images, ces mots plient l’esprit à certaines formes de représentation, les légitiment, habituent à croire qu’il est normal de parler, penser, agir de cette manière. Laideur, agressivité, voyeurisme, narcissisme, vulgarité, inculture, stupidité invitent le spectateur à se complaire dans une image infantilisée et dégradée de lui-même, sans ambition de sortir de soi, de sa personne, de son milieu, de son groupe, de ses « choix ». Les producteurs de télé-réalité — « Loft story », « Koh-Lanta », « L’île de la tentation » —, les dirigeants des chaînes privées ne sont pas toujours ou pas seulement des imbéciles. Ce sont aussi des malfaiteurs. On admet qu’une nourriture ou qu’un air viciés puissent être néfastes au corps. Il y a des représentations qui polluent l’esprit.

Si les médias des régimes totalitaires parviennent, dans une certaine mesure, à enchaîner les pensées, ceux du capitalisme triomphant les battent à plate couture. Et tout cela, bien entendu, grâce à la liberté. C’est pour offrir des cerveaux humains à Coca-Cola que nous aurions conquis la liberté d’expression, que la gauche a « libéré » les médias. Nous, qui nous trouvons si intelligents, fruits de millénaires de « progrès », jugeons la plèbe romaine bien barbare de s’être complu aux jeux du cirque. Mais le contenu de nos distractions télévisées sera sans doute un objet de dégoût et de dérision pour les générations futures.

On a le choix ? Bien peu, et pour combien de temps ? La concentration capitaliste réunit entre les mêmes mains les maisons d’édition, les journaux, les télévisions, les réseaux téléphoniques et la vente d’armement. L’actuel président de la République est lié à plusieurs grands patrons de groupes audiovisuels privés, la ministre de la culture envisage de remettre en cause les lois qui limitent la concentration médiatique, la machine à abrutir reçoit la bénédiction de l’Etat (1). Les aimables déclarations récentes sur l’intérêt des études classiques pèsent bien peu à côté de cela.

Quelle liberté ? La bêtise médiatique s’universalise. L’esprit tabloïd contamine jusqu’aux quotidiens les plus sérieux. Les médias publics courent après la démagogie des médias privés. Le vide des informations complète la stupidité des divertissements. Car il paraît qu’en plus d’être divertis nous sommes informés. Informés sur quoi ? Comment vit-on en Ethiopie ? Sous quel régime ? Où en sont les Indiens du Chiapas ? Quels sont les problèmes d’un petit éleveur de montagne ? Qui nous informe et qui maîtrise l’information ? On s’en fout. Nous sommes informés sur ce qu’il y a eu à la télévision hier, sur les amours du président, la garde-robe ou le dernier disque de la présidente, les accidents de voiture de Britney Spears. La plupart des citoyens ne connaissent ni la loi, ni le fonctionnement de la justice, des institutions, de leurs universités, ni la Constitution de leur Etat, ni la géographie du monde qui les entoure, ni le passé de leur pays, en dehors de quelques images d’Epinal.

Un des plus grands chefs d’orchestre du monde dirige le Don Giovanni de Mozart. Le journaliste consacre l’interview à lui demander s’il n’a pas oublié son parapluie, en cas d’averse. Chanteurs, acteurs, sportifs bredouillent à longueur d’antenne, dans un vocabulaire approximatif, des idées reçues. Des guerres rayent de la carte des populations entières dans des pays peu connus. Mais les Français apprennent, grâce à la télévision, qu’un scout a eu une crise d’asthme.

Le plus important, ce sont les gens qui tapent dans des balles ou qui tournent sur des circuits. Après la Coupe de France de football, Roland-Garros, et puis le Tour de France, et puis le Championnat d’Europe de football, et puis... Il y a toujours une coupe de quelque chose. « On la veut tous », titrent les journaux, n’imaginant pas qu’on puisse penser autrement. L’annonce de la non-sélection de Truc ou de Machin, enjeu national, passe en boucle sur France Info. Ça, c’est de l’information. La France retient son souffle. On diffuse à longueur d’année des interviews de joueurs. On leur demande s’ils pensent gagner. Ils répondent invariablement qu’ils vont faire tout leur possible ; ils ajoutent : « C’est à nous maintenant de concrétiser. » Ça, c’est de l’information.

On va interroger les enfants des écoles pour savoir s’ils trouvent que Bidule a bien tapé dans la balle, si c’est « cool ». Afin d’animer le débat politique, les journalistes se demandent si Untel envisage d’être candidat, pense à l’envisager, ne renonce pas à y songer, a peut-être laissé entendre qu’il y pensait. On interpelle les citoyens dans les embouteillages pour deviner s’ils trouvent ça long. Pendant les canicules pour savoir s’ils trouvent ça chaud. Pendant les vacances pour savoir s’ils sont contents d’être en vacances. Ça, c’est de l’information. A la veille du bac, on questionne une pharmacienne pour savoir quelle poudre de perlimpinpin vendre aux étudiants afin qu’ils pensent plus fort. Des journalistes du service public passent une demi-heure à interroger un « blogueur », qui serait le premier à avoir annoncé que Duchose avait dit qu’il pensait sérieusement à se présenter à la présidence de quelque machin. Il s’agit de savoir comment il l’a appris avant les autres. Ça, c’est de l’information. Dès qu’il y a une manifestation, une grève, un mouvement social, quels que soient ses motifs, les problèmes réels, pêcheurs, enseignants, routiers, c’est une « grogne ». Pas une protestation, une colère, un mécontentement, non, une grogne. La France grogne. Ça, c’est de l’information.

On demande au premier venu ce qu’il pense de n’importe quoi, et cette pensée est considérée comme digne du plus grand intérêt. Après quoi, on informe les citoyens de ce qu’ils ont pensé. Ainsi, les Français se regardent. Les journalistes, convaincus d’avoir affaire à des imbéciles, leur donnent du vide. Le public avale ? Les journalistes y voient la preuve que c’est ce qu’il demande.

Cela, c’est 95 % de l’information, même sur les chaînes publiques. Les 5 % restants permettent aux employés d’une industrie médiatique qui vend des voitures et des téléphones de croire qu’ils exercent encore le métier de journalistes. Ce qui est martelé à la télévision, à la radio envahit les serveurs Internet, les journaux, les objets, les vêtements, tout ce qui nous entoure. Le cinéma devient une annexe de la pub. La littérature capitule à son tour.Le triomphe de l’autofiction n’est qu’un phénomène auxiliaire de la « peopolisation » généralisée, c’est-à-dire de l’anéantissement de la réflexion critique par l’absolutisme du : « C’est moi, c’est mon choix, donc c’est intéressant, c’est respectable. »

La bêtise médiatique n’est pas un épiphénomène. Elle conduit une guerre d’anéantissement contre la culture. Il y a beaucoup de combats à mener. Mais, si l’industrie médiatique gagne sa guerre contre l’esprit, tous seront perdus."

A lire

>>> Pierre Jourde, La littérature sans estomac, Ed. L'Esprit des péninsules, 2002.

>>> Jourde - Naulleau, Précis de littérature du XXIe siècle, Mots et Cie, 2008.

dimanche, 28 décembre 2008

"La machine à abrutir" de Pierre Jourde

La machine à abrutir par Pierre Jourde

00:10 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, sociologie, manipulations médiatiques, médias, philosophie, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Merde pour la république!": les soulèvements paysans de Wallonie (1795-1800)

« Merde pour la République ! » : les soulèvements paysans de Wallonie (1795-1800)

I.

Nous sommes à Jodoigne, en Brabant wallon, fin novembre 2008. A l’Hôtel des Libertés s’ouvre une exposition qui s’intitule « La révolte des Chouans en Hesbaye Brabançonne ». Cette ouverture est assortie d’une conférence sur le sujet et d’une marche commémorative dans les villages avoisinants, avec figurants costumés selon les modes des années 1795 à 1800.

Toutes ces activités, qui ramenaient la petite ville du Brabant wallon dans l’atmosphère de la fin du 18ème siècle, avaient un seul objectif : maintenir vivant le souvenir de la « Guerre des Paysans », celle qui éclata dans le Brabant wallon. L’insurrection débuta dans les villages d’Opprebais, de Roux-Miroir et d’Incourt ; les insurgés anti-français réussirent par deux fois à prendre la ville de Jodoigne. En fin de compte, les « brigands », comme les appelaient les Français, eurent le dessous et furent impitoyablement massacrés à Beauvechain, Piétrain et Hasselt. La cause de ce soulèvement populaire dans cette partie de la Hesbaye, qui fait actuellement partie du Brabant wallon, fut la même que dans les deux Flandres, le Limbourg et l’actuel Brabant flamand ; une résistance contre la politique anticléricale des Français et un soulèvement contre la conscription par tirage au sort.

La commémoration en Wallonie de ces événements, qui datent de 210 ans, révèle deux choses. D’abord, qu’il y a eu en Wallonie un soulèvement paysan en bonne et due forme. Ensuite, que le souvenir de cette révolte n’a pas entièrement disparu. Dans la première partie de notre exposé, nous allons nous pencher essentiellement sur la dite « révolte des brigands » en Wallonie. Dans la seconde partie, nous consacrerons plutôt notre attention sur la place que prend ce soulèvement dans la mémoire collective des Wallons.

Immédiatement après la fameuse bataille de Jemappes en 1792 et l’occupation française des Pays-Bas autrichiens qui s’ensuivit, des révoltes anti-françaises eurent lieu en Wallonie. Des milices bourgeoises et des paysans armés dans les régions frontalières de Chimay, Bertrix et Florenville livrèrent bataille contre les troupes françaises avant le soulèvement général des paysans en 1796. Pour reprendre le contrôle de la région de Chimay, les Français durent envoyer une armée entière dans la « botte » du Hainaut.

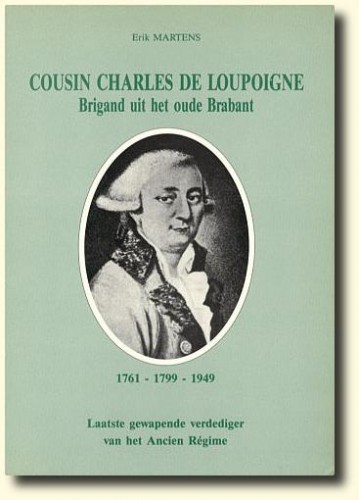

La figure centrale du soulèvement paysan wallon est indubitablement Charles-François Jacqmin ou Charles de Loupoigne (1761-1799), connu aussi sous le sobriquet de « Charelpoeng » en Flandre. Ce Brabançon wallon était originaire de Braine-l’Alleud, avait servi de sergent recruteur pour l’Armée Impériale & Royale autrichienne et avait commandé des milices populaires pro-autrichiennes après la seconde défaite des armées impériales et royales à Fleurus en 1794. Bien avant la « Guerre des Paysans » proprement dite, qui éclata en 1798, Charles Jacqmin de Loupoigne avait organisé une guérilla contre l’oppresseur français. Qui se déroulait souvent de manière ludique. On désarmait les soldats français, on pillait les caisses communales, on abattait les « arbres de la liberté », on libérait les conscrits et on intimidait les collaborateurs. Cette guérilla ne fit pratiquement pas couler de sang.

Charles de Loupoigne s’activait essentiellement dans la région de Genappe et Wavre. Il ne réussit pas à prendre Louvain et Jodoigne. Les Français le condamnèrent à mort par contumace, mais ne purent jamais le capturer. Les nombreuses forêts, chemins creux et cachettes du Brabant wallon étaient idéaux pour mener une guerre de guérilla. En 1799, les Français n’avaient pas encore réussi à capturer Charles de Loupoigne. En juin de cette année, leur chasse à l’homme finit par aboutir, plutôt par hasard : dans un combat livré aux gendarmes français, « Charelpoeng » tomba les armes à la main à Loonbeek près de Huldenberg en Brabant flamand. Ce fut la fin de sa légende.

Mais Charles de Loupoigne ne fut pas le seul « brigand » wallon. Dans la région de Virton, en Gaume, la population rurale résistait, elle aussi, aux Français. On connaît mieux la « Klöppelkrieg » du Luxembourg germanophone, un soulèvement de septembre 1798 qui s’est étendu également à la Wallonie, dans les régions de Vielsalm et de Stavelot. A Neufchâteau, dans les Ardennes luxembourgeoises, les annales signalent en novembre 1798 un soulèvement anti-français. Les insurgés démolissent de fond en comble la « mairie » en hurlant « Merde pour la République ! ».

Dans la région située entre Sambre et Meuse, on abattit les « arbres de la liberté » dans de nombreux villages. Cette région a donc connu une résistance mais sans soulèvement armé.

Dans la région de Jodoigne, le soulèvement fut bel et bien armé et ce sont ces événements-là que l’on vient de commémorer. Le chef de cette « Guerre des Paysans » en Brabant wallon n’était pas Charles Jacqmin de Loupoigne mais un certain Antoine Constant (1749-1799). Celui-ci parvient en novembre 1798 à prendre Jodoigne et à en chasser les Français. Dans les semaines qui suivirent, Antoine Constant mena ses actions dans le département de l’Ourthe (l’actuelle province de Liège) et marcha à la tête de ses compagnies sur Hasselt pour aller rejoindre les insurgés flamands. A Hasselt, l’armée rurale des Pays-Bas autrichiens fut définitivement écrasée.

Antoine Constant y fut fait prisonnier. Les Français le jugèrent et il fut exécuté le 9 février 1799. Le paysannat insurgé était exsangue. La révolte étouffée dans le sang.

II.

Dans la première partie de notre brève étude sur les soulèvements paysans contre le républicanisme français, nous avons parlé de quelques événements de cette lutte populaire d’il y a 210 ans, qui a connu des épisodes marquants en Wallonie, contrairement à ce que l’on croit habituellement, en prétendant que cette révolte n’a été qu’une affaire flamande ou luxembourgeoise. Cette ignorance vient du fait que les francophones belges ne se souviennent plus guère aujourd’hui de ce soulèvement paysan. Des commémorations comme celle qui a eu lieu à Jodoigne le mois dernier sont exceptionnelles. Comment cela se fait-il que cette période de l’histoire soit perçue différemment chez les Francophones et chez les Flamands ?

Est-ce un impact de la langue et de la culture françaises, qui fait que les liens avec l’occupant français étaient plus forts ? Les Wallons ont-ils été des « fans » de la révolution française ? Les historiens doutent que les idées révolutionnaires aient été populaires en Wallonie. L’historien Erik Martens, qui a principalement axé ses recherches sur cette période, explique la moindre virulence du soulèvement paysan en Wallonie par la situation géographique des provinces romanes des Pays-Bas autrichiens. Elles étaient plus éloignées de l’Angleterre, d’où aurait pu venir une aide, et plus proches de la frontière française où étaient casernées de solides garnisons comme à Maubeuge, Avesnes, Mariembourg, Givet et Sedan. Il est exact aussi qu’une partie du soulèvement wallon a été directement inspirée par la Flandre, le long de la frontière linguistique. Sur l’axe Tournai-Enghien, ce furent surtout des milices flamandes venues de Renaix (Ronse) et du Pajottenland qui provoquèrent les escarmouches avec les troupes françaises. Malgré cela, il faut dire que les principaux soulèvements du Brabant wallon ont une origine purement locale, tout comme celui qui a animé les forêts des Ardennes luxembourgeoises et comme la guérilla anti-française qui a fait rage autour de Chimay.

Alors pourquoi la « Guerre des Paysans » n’est-elle pas inscrite dans la mémoire collective des Wallons d’aujourd’hui ? Nous pourrions poser la question autrement. Pourquoi cette guerre paysanne est-elle, ou a-t-elle été, pendant si longtemps commémorée en Flandre ? La réponse est simple : elle y a toujours été considérée comme une révolte contre une de ces occupations étrangères, française de surcroît, que l’histoire des pays flamands a si souvent connues ; l’historiographie flamande n’a jamais cessé de braquer ses projecteurs contre ce genre de soulèvements. Cette disposition d’esprit explique aussi l’immense succès qu’a connu la commémoration du centenaire de la « Guerre des Paysans » en 1898. La « Guerre des Paysans » étant un soulèvement populaire contre la France, elle trouvait parfaitement sa place dans l’univers mental du mouvement flamand.

En Belgique francophone, rien de tout cela. Car, surtout après 1918, la Belgique francophone a pris, comme jamais auparavant, une attitude pro-française. La France était subitement devenue l’alliée et les épisodes désagréables de l’histoire wallonne, où les Français s’étaient méconduits dans les provinces romanes des Pays-Bas espagnols puis autrichiens, furent recouverts d’un silence de plomb. Après 1918, les castes dominantes francophones ont fait l’impasse sur l’histoire propre de la Wallonie, pour aller fabriquer une « nouvelle histoire ». Ce fut principalement le cas dans les cénacles maçonniques et wallingants (en fait rattachistes), où l’on se mit à exalter, de la manière la plus irrationnelle et la plus dévote, les acquis, faits et gestes de la période d’occupation française (1792-1814). Dans cette littérature pieuse, on raconte, sans rire, que cette occupation violente fut une « libération » de l’Ancien Régime et, surtout, qu’elle nous a ouvert, à nous pauvres sauvages mal dégrossis de Flandre, de Wallonie et de Rhénanie, les portes de la culture française, posée comme « universelle » et « supérieure ». Dans les cercles wallingants, on va jusqu’à considérer que la bataille de Waterloo a été une défaite !

En Wallonie, on ne trouve donc aucun monument commémoratif nous rappelant l’héroïsme du peuple en armes contre la barbarie moderne des sans-culottes. Tout au plus reste-t-il l’un ou l’autre indice dans les folklores locaux, exploitable par le tourisme. Dans tout le Brabant wallon, on ne trouve que deux rues qui portent le nom de Charles Jacqmin de Loupoigne. Il existe toutefois un circuit touristique pour randonneurs pédestres et cyclistes qui porte le nom de ce courageux capitaine. Il n’existe qu’un seul monument à l’honneur de « Charelpoeng » ; il se trouvait à Loonbeek en Brabant flamand, au lieu où il tomba les armes à la main en 1799. Ce monument avait été commandité par Paul Verhaegen, belgiciste et francophone de Flandre, qui fut pendant un certain laps de temps Président de la Cour de Cassation. Paul Verhaegen avait fait ériger ce monument car il estimait que Charles de Loupoigne avait été « un grand Belge ».

L’ironie de l’histoire veut que dans les années 30 du vingtième siècle, et jusqu’en 1944, les Flamands venaient fêter sous ce monument le souvenir de la défaite de la Chevalerie française devant Courtrai en 1302, lors de la fameuse « Bataille des Eperons d’Or ». Charles de Loupoigne est devenu ainsi un « héros flamand », alors qu’il était un pur Wallon. Dans les années 40, les cercles inféodés à la collaboration y ont également tenu des manifestations, si bien qu’en septembre 1944, le monument fut partiellement détruit par les résistancialistes. Après la guerre, il n’a plus été question de replacer le monument en son lieu d’origine et de le restaurer car, disaient les esprits bornés, il rappelait l’occupant allemand ! En 1949, des fidèles l’ont transporté dans une chapelle à Sint-Joris-Weert où il a finalement été placé contre le mur extérieur du petit édifice religieux. Il s’y trouve toujours.

Parce que le lien a été fait entre la « Guerre des Paysans » et le mouvement flamand, la Belgique francophone a fini par considérer que ce soulèvement populaire de la fin du 18ème siècle avait été « antipatriotique ». Cependant le débat autour de la « Guerre des Paysans » demeure sensible côté francophone parce que certains historiens soulignent qu’il y a un rapport entre la « Guerre des Paysans » et le soulèvement des « chouans » et des Vendéens dans l’Ouest de la France. En 1793, la population de cette région royaliste a été décimée et parfois exterminée par les sans-culottes. Dans bon nombre de cercles de la droite conservatrice française, on demande que ce crime politique soit reconnu comme un génocide. La France républicaine ne veut rien entendre, bien sûr, parce qu’elle estime que ce serait faire une concession à « l’extrême droite » et que cela ruinerait le mythe de la « révolution française ». C’est pourquoi la Belgique francophone, toujours servilement à la remorque des modes, des folies et des veuleries parisiennes, se montre très réticente et hésite à parler de manière positive de la « Guerre des Paysans ».

Ceux qui osent émettre un jugement positif sur cet épisode héroïque de l’histoire des Pays-Bas du Sud, risque immédiatement l’excommunication hors de l’église des gauches.

« Picard » / « ‘t Pallieterke ».

(article paru en deux parties dans « ‘t Pallieterke », numéros 51 & 52/2008 (jg. 63) ; traduction française : Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : flandre, wallonie, belgicana, belgique, révolution française, république, révolte paysanne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 27 décembre 2008

Afrikanisering van Europa

| Afrikanisering van Europa

“Hoe verdwijnt een beschaving, hoe verdwijnt de democratie? Democratie kun je niet invoeren, democratie moet te verwerven”. Eén van de vele treffende opmerkingen van mevrouw Marcia Luyten in haar boek Ziende blind in de sauna, waarin ze met veel verve waarschuwt voor een Afrikanisering van Nederland – en bij uitbreiding van Vlaanderen en Europa. Nederland gaat steeds meer op Afrika lijken, schrijft ze. Marcia Luyten (geboren in 1971) is journaliste, cultuurhistorica en econome, ze schrijft voor verschillende kranten en woonde van 2001 tot 2003 in Rwanda, en sinds 2007 in Oeganda. Ze kent de Afrikaanse cultuur vrij goed en beseft dus maar al te goed de draagwijdte van haar woorden. En hoewel ze zich blijft opstellen als een ‘progressief’ auteur, merkt men op elke bladzijde de sterke (soms onmerkbare trouwens) invloed van overtuigd conservatieve denkers als Dalrymple, die in zijn kritiek op het links-libertaire al wees op hun verpletterende verantwoordelijkheid in het ontkennen van elke publieke moraal. Mevrouw Luyten haalt Joep Dohmen aan: “Waarden als identiteit, individualiteit en vrijheid veronderstellen dat het individu door de samenleving een zekere morele vorming heeft ondergaan”.

Zo roept ze op “de vrijheid en de eigenzinnigheid te veroveren op de fanatiekelingen die zich in de jaren 60 van vorige eeuw hebben toegeëigend maar die daaraan behalve de emancipatie vooral één dimensie hebben: die van de permissiviteit”. Ze lijkt de politieke en metapolitieke rechterzijde na te zeggen dat “alles kan, alles mag” een deel van het probleem van Europa, van Vlaanderen en van Nederland is. Over economie – toch wel zéér actueel, meen ik – schrijft Luyten heel treffende zinnen neer, vooral over het korte termijn winstbejag van aandeelhouders in multinationals, over de kip met de gouden eieren. En ook hier weer de parallel met Afrika: “Het aanstekelijke, bewonderenswaardige ‘leven in het moment’ van Afrika heeft een schaduwzijde: het maakt van armoede een gesloten cirkel”. Niet alleen de economie, maar ook de politiek is ‘verafrikaniseerd’. Afrika kent vooral een politiek van aanhankelijkheden. Maar ook in Europa groeit het cliëntelisme sterk. Het gaat in de politiek – ook in België, ook in Nederland – steeds minder om politieke programma’s, om ideeën. Macht in Afrika dient vooral en bijna uitsluitend om de eigen achterban goed te verzorgen. Is dat het lot dat de politiek in Europa te wachten staat? Maar lees ook haar bladzijden over de massamediacultuur, lees haar vernietigend oordeel over allerlei schoolse experimenten! Dit boekje van Marcia Luyten is echter geen programmabrochure van een politieke partij. Mevrouw Luyten schrijft met veel schroom, té veel schroom allicht, over de uitwassen van de multiculturele maatschappij. Maar toch is ook bij haar het taboe, om er liever niets over te schrijven dan slecht, gevallen. Zo noteert ze: “Toen een delegatie van het Nederlands Centrum voor Terrorismebestrijding het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer bezocht, na de moord op Van Gogh, keken de bezoekers op van de hoeveelheid schotelantennes die er als geraniums balkons sierden”. Inderdaad, onze maatschappij is niet weinig verkleurd, mevrouw Luyten. Het zal niemand verbazen dat geregeld wordt verwezen naar stevige Nederlandse conservatieve filosofen als Kinneging. Toch wil mevrouw Luyten verder door het leven als progressief auteur, niet zonder de arrogantie van links er stevig van links te geven. “Terug naar dat karakter (als een van de bouwstenen van een gezonde samenleving). Welke karaktereigenschappen zijn daarvoor nodig? Een schets van zo’n persoonlijkheid is niet ongevaarlijk. Voor je het weet, word je in een hoek gezet waar je niet wil zijn – bijvoorbeeld die van de conservatieven – want dat is wat sommige linkse mensen graag doen met andere linkse mensen die het over cultuur en moraal hebben”. Jaja, de verdraagzaamheid van links is een mooi ding… Dit boek – maar dat had u al begrepen, beste lezer – bevat zeer veel stof tot nadenken. Veel introspectie in een maatschappij die wat ver in de ene richting is doorgeschoten. Marcia Luyten brengt noodzakelijke correcties aan. (Peter Logghe) Ziende blind in de sauna, 220 pagina’s |

00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : affaires européennes, europe, immigration, afrique, sociologie, pays-bas, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Faune mordu" par Jef Lambeaux

00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sculpture, art, belgique, belgicana, art plastique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Vilfreedo Pareto and Political Irrationality

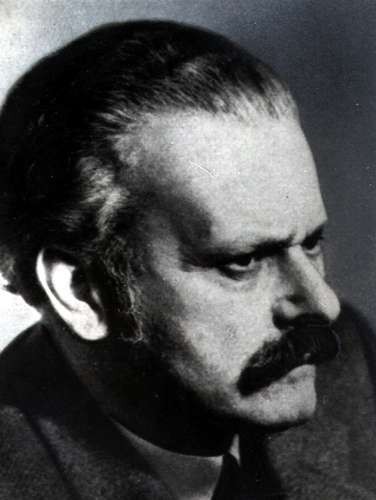

Vilfredo Pareto and Political Irrationality

Tomislav Sunic

Few political thinkers have stirred so much controversy as Franco-Italian sociologist and economist Vilfredo Pareto (1848-1923). In the beginning of the twentieth century, Pareto exerted a considerable influence on European conservative thinkers, although his popularity rapidly declined after the Second World War. The Italian Fascists who used and abused Pareto's intellectual legacy were probably the main cause of his subsequent fall into oblivion.

Pareto's political sociology is in any case irreconcilable with the modern egalitarian outlook. In fact, Pareto was one to its most severe critics. Yet his focus extends beyond a mere attack on modernity; his work is a meticulous scrutiny of the energy and driving forces that underlie political ideas and beliefs. From his study, he concludes that irrespective of their apparent utility or validity, ideas and beliefs often dissimulate morbid behavior. Some of Pareto's students went to so far as to draw a parallel between him and Freud, noting that while Freud attempted to uncover pathological behavior among seemingly normal individuals, Pareto tried to unmask irrational social conduct that lay camouflaged in respectable ideologies and political beliefs.

In general, Pareto argues that governments try to preserve their institutional framework and internal harmony by a posteriori justification of the behavior of their ruling elite--a procedure that stands in sharp contrast to the original objectives of government. This means that governments must "sanitize" violent and sometimes criminal behavior by adopting such self-rationalizing labels as "democracy," "democratic necessity," and "struggle for peace," to name but a few. It would be wrong, however, to assume that improper behavior is exclusively the result of governmental conspiracy or of corrupted politicians bent on fooling the people. Politicians and even ordinary people tend to perceive a social phenomenon as if it were reflected in a convex mirror. They assess its value only after having first deformed its objective reality. Thus, some social phenomena, such as riots, coups, or terrorist acts, are viewed through the prism of personal convictions, and result in opinions based on the relative strength or weakness of these convictions. Pareto argues that it is a serious error to assume that because his subjects or constituents feel cheated or oppressed, a leader of an oppressive regime is necessarily a liar or a crook. More than likely, such a leader is a victim of self-delusions, the attributes of which he considers "scientifically" and accurately based, and which he benevolently wishes to share with his subjects. To illustrate the power of self-delusion, Pareto points to the example of socialist intellectuals. He observes that "many people are not socialists because they have been persuaded by reasoning. Quite to the contrary, these people acquiesce to such reasoning because they are (already) socialists."

Modern Ideologies and Neuroses

In his essay on Pareto, Guillaume Faye, one of the founders of the European "New Right," notes that liberals and socialists are scandalized by Pareto's comparison of modern ideologies to neuroses: to latent manifestation of unreal effects, though these ideologies--socialism and liberalism--claim to present rational and "scientific" findings. In Freud's theory, psychic complexes manifest themselves in obsessional ideas: namely, neuroses, and paranoias. In Pareto's theory, by contrast, psychic impulses--which are called residues--manifest themselves in ideological derivatives. Rhetoric about historical necessity, self-evident truths, or economic and historical determinism are the mere derivatives that express residual psychic drives and forces such as the persistence of groups once formed and the instinct for combination.

For Pareto, no belief system or ideology is fully immune to the power of residues, although in due time each belief system or ideology must undergo the process of demythologization. The ultimate result is the decline of a belief or an ideology as well as the decline of the elite that has put it into practice.

Like many European conservatives before the war, Pareto repudiated the modern liberal, socialist myth that history showed an inevitable progression leading to social peace and prosperity. Along with his German contemporary Oswald Spengler, Pareto believed that no matter how sophisticated the appearance of some belief or ideology, it would almost certainly decay, given time. Not surprisingly, Pareto's attempts to denounce the illusion of progress and to disclose the nature of socialism and liberalism prompted many contemporary theorists to distance themselves from his thought.

Pareto argues that political ideologies seldom attract because of their empirical or scientific character--although, of course, every ideology claims those qualities--but because of their enormous sentimental power over the populace. For example, an obscure religion from Galilee mobilized masses of people who were willing to die, willing to be tortured. In the Age of Reason, the prevailing "religion" was rationalism and the belief in boundless human progress. Then came Marx with scientific socialism, followed by modern liberals and their "self-evident religion of human rights and equality." According to Pareto, underlying residues are likely to materialize in different ideological forms or derivatives, depending on each historical epoch. Since people need to transcend reality and make frequent excursions into the spheres of the unreal and the imaginary, it is natural that they embrace religious and ideological justifications, however intellectually indefensible these devices may appear to a later generation. In analyzing this phenomenon, Pareto takes the example of Marxist "true believers" and notes: "This is a current mental framework of some educated and intelligent Marxists with regard to the theory of value. From the logical point of view they are wrong; from the practical point of view and utility to their cause, they are probably right." Unfortunately, continues Pareto, these true believers who clamor for social change know only what to destroy and how to destroy it; they are full of illusions as to what they have to replace it with: "And if they could imagine it, a large number among them would be struck with horror and amazement."

Ideology and History

The residues of each ideology are so powerful that they can completely obscure reason and the sense of reality; in addition, they are not likely to disappear even when they assume a different "cover" in a seemingly more respectable myth or ideology. For Pareto this is a disturbing historical process to which there is no end in sight:

"Essentially, social physiology and social pathology are still in their infancy. If we wish to compare them to human physiology and pathology, it is not to Hippocrates that we have to reach but far beyond him. Governments behave like ignorant physicians who randomly pick drugs in a pharmacy and administer them to patients."

So what remains out of this much vaunted modern belief in progress, asks Pareto? Almost nothing, given that history continues to be a perpetual and cosmic eternal return, with victims and victors, heroes and henchmen alternating their roles, bewailing and bemoaning their fate when they are in positions of weakness, abusing the weaker when they are in positions of strength. For Pareto, the only language people understand is that of force. And with his usual sarcasm, he adds: "There are some people who imagine that they can disarm their enemy by complacent flattery. They are wrong. The world has always belonged to the stronger and will belong to them for many years to come. Men only respect those who make themselves respected. Whoever becomes a lamb will find a wolf to eat him."

Nations, empires, and states never die from foreign conquest, says Pareto, but from suicide. When a nation, class, party, or state becomes averse to bitter struggle--which seems to be the case with modern liberal societies--then a more powerful counterpart surfaces and attracts the following of the people, irrespective of the utility or validity of the new political ideology or theology:

"A sign which almost always accompanies the decadence of an aristocracy is the invasion of humanitarian sentiments and delicate "sob-stuff" which renders it incapable of defending its position. We must not confuse violence and force. Violence usually accompanies weakness. We can observe individuals and classes, who, having lost the force to maintain themselves in power, become more and more odious by resorting to indiscriminate violence. A strong man strikes only when it is absolutely necessary--and then nothing stops him. Trajan was strong but not violent; Caligula was violent but not strong."

Armed with the dreams of justice, equality, and freedom, what weapons do liberal democracies have today at their disposal against the downtrodden populations of the world? The sense of morbid culpability, which paralyzed a number of conservative politicians with regard to those deprived and downtrodden, remains a scant solace against tomorrow's conquerors. For, had Africans and Asians had the Gatling gun, had they been at the same technological level as Europeans, what kind of a destiny would they have reserved for their victims? Indeed, this is something that Pareto likes speculating about. True, neither the Moors nor Turks thought of conquering Europe with the Koran alone; they understood well the importance of the sword:

"Each people which is horrified by blood to the point of not knowing how to defend itself, sooner or later will become a prey of some bellicose people. There is probably not a single foot of land on earth that has not been conquered by the sword, or where people occupying this land have not maintained themselves by force. If Negroes were stronger than Europeans, it would be Negroes dividing Europe and not Europeans Africa. The alleged "right" which the people have arrogated themselves with the titles "civilized"--in order to conquer other peoples whom they got accustomed to calling "non-civilized"--is absolutely ridiculous, or rather this right is nothing but force. As long as Europeans remain stronger than Chinese, they will impose upon them their will, but if Chinese became stronger than Europeans, those roles would be reversed."

Power Politics

For Pareto, might comes first, right a distant second; therefore all those who assume that their passionate pleas for justice and brotherhood will be heeded by those who were previously enslaved are gravely mistaken. In general, new victors teach their former masters that signs of weakness result in proportionally increased punishment. The lack of resolve in the hour of decision becomes the willingness to surrender oneself to the anticipated generosity of new victors. It is desirable for society to save itself from such degenerate citizens before it is sacrificed to their cowardice. Should, however, the old elite be ousted and a new "humanitarian" elite come to power, the cherished ideals of justice and equality will again appear as distant and unattainable goals. Possibly, argues Pareto, such a new elite will be worse and more oppressive than the former one, all the more so as the new "world improvers" will not hesitate to make use of ingenious rhetoric to justify their oppression. Peace may thus become a word for war, democracy for totalitarianism, and humanity for bestiality. The distorted "wooden language" of communist elites indicates how correct Pareto was in predicting the baffling stability of contemporary communist systems.

Unfortunately, from Pareto's perspective, it is hard to deal with such hypocrisy. What underlies it, after all, is not a faulty intellectual or moral judgment, but an inflexible psychic need. Even so, Pareto strongly challenged the quasi-religious postulates of egalitarian humanism and democracy--in which he saw not only utopias but also errors and lies of vested interest. Applied to the ideology of "human rights," Pareto's analysis of political beliefs can shed more light on which ideology is a "derivative," or justification of a residual pseudo-humanitarian complex. In addition, his analysis may also provide more insight into how to define human rights and the main architects behind these definitions.

It must be noted, however, that although Pareto discerns in every political belief an irrational source, he never disputes their importance as indispensable unifying and mobilizing factors in each society. For example, when he affirms the absurdity of a doctrine, he does not suggest that the doctrine or ideology is necessarily harmful to society; in fact, it may be beneficial. By contrast, when he speaks of a doctrine's utility he does not mean that it is necessarily a truthful reflection of human behavior. On the matters of value, however, Pareto remains silent; for him, reasoned arguments about good and evil are no longer tenable.

Pareto's methodology is often portrayed as belonging to the tradition of intellectual polytheism. With Hobbes, Machiavelli, Spengler, and Carl Schmitt, Pareto denies the reality of a unique and absolute truth. He sees the world containing many truths and a plurality of values, with each being truthful within the confines of a given historical epoch and a specific people. Furthermore, Pareto's relativism concerning the meaning of political truth is also relevant in reexamining those beliefs and political sentiments claiming to be nondoctrinal. It is worth nothing that Pareto denies the modern ideologies of socialism and liberalism any form of objectivity. Instead, he considers them both as having derived from psychic needs, which they both disguise.

The New Class

For his attempts to demystify modern political beliefs, it should not come as a surprise that Pareto's theory of nonlogical actions and pathological residues continues to embarrass many modern political theorists; consequently his books are not easily accessible. Certainly with regard to communist countries, this is more demonstrably the case, for Pareto was the first to predict the rise of the "new class"--a class much more oppressive than traditional ruling elites. But noncommunist intellectuals also have difficulties coming to grips with Pareto. Thus, in a recent edition of Pareto's essays, Ronald Fletcher writes that he was told by market researchers of British publishers that Pareto is "not on the reading list," and is "not taught" in current courses on sociological theory in the universities. Similar responses from publishers are quite predictable in view of the fact that Pareto's analyses smack of cynicism and amorality--an unforgivable blasphemy for many modern scholars.

Nevertheless, despite the probity of his analysis, Pareto's work demands caution. Historian Zev Sternhell, in his remarkable book La droite revolutionnaire, observes that political ideas, like political deeds, can never be innocent, and that sophisticated political ideas often justify a sophisticated political crime. In the late 1920s, during a period of great moral and economic stress that profoundly shook the European intelligentsia, Pareto's theories provided a rationale for fascist suppression of political opponents. It is understandable, then, why Pareto was welcomed by the disillusioned conservative intelligentsia, who were disgusted, on the one hand, by Bolshevik violence, and on the other, by liberal democratic materialism. During the subsequent war, profane application of Pareto's theories contributed to the intellectual chaos and violence whose results continue to be seen.

More broadly speaking, however, one must admit that on many counts Pareto was correct. From history, he knew that not a single nation had obtained legitimacy by solely preaching peace and love, that even the American Bill of Rights and the antipodean spread of modern democracy necessitated initial repression of the many--unknowns who were either not deemed ripe for democracy, or worse, who were not deemed people at all (those who, as Koestler once wrote, "perished with a shrug of eternity"). For Pareto the future remains in Pandora's box and violence will likely continue to be man's destiny.

The Vengeance of Democratic Sciences

Pareto's books still command respect sixty-five years after his death. If the Left had possessed such an intellectual giant, he never would have slipped so easily into oblivion. Yet Pareto's range of influence includes such names as Gustave Le Bon, Robert Michels, Joseph Schumpeter, and Rayond Aron. But unfortunately, as long as Pareto's name is shrouded in silence, his contribution to political science and sociology will not be properly acknowledged. Fletcher writes that the postwar scholarly resurgence of such schools of thought as "system analysis," "behavioralism," "reformulations," and "new paradigms," did not include Pareto's because it was considered undemocratic. The result, of course, is subtle intellectual annihilation of Pareto's staggering erudition--an erudition that spans from linguistics to economics, from the knowledge of Hellenic literature to modern sexology.

But Pareto's analyses of the power of residues are useful for examining the fickleness of such intellectual coteries. And his studies of intellectual mimicry illustrate the pathology of those who for a long time espoused "scientific" socialism only to awaken to the siren sound of "self-evident" neoconservativism--those who, as some French writer recently noted, descended with impunity from the "pinnacle of Mao into the Rotary Club." Given the dubious and often amoral history of the twentieth-century intelligentsia, Pareto's study of political pathology remains, as always, apt.

Tomislave Sunic, a Croatian political theorist, has contributed a long essay to Yugoslavia: The Failure of Democratic Communism (New York, 1988).

[The World and I (New York), April, 1988]

00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politiques, sociologie, économie, italie, école machiavellienne, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 26 décembre 2008

A l'Est, du nouveau...

Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - LE COURRIER DES PAYS-BAS FRANçAIS (Lille) - VOULOIR (Bruxelles) - DÉCEMBRE 1989

Ce texte issu de nos archives montre, une fois de plus, quels espoirs fous soulevaient nos coeurs au moment de la disparition du Mur de Berlin ! Nos espoirs, faut-il le dire, n'ont pas été exaucés. La responsabilité de cette trahison vient de l'impéritie et de la veulerie du personnel politique européen, que nous n'avons pas eu le courage de jeter aux poubelles de l'histoire, comme les Est-Européens avaient jeté leurs apparatchiks communistes en descendant en masse dans la rue. Et aujourd'hui, y a-t-il eu foule en Belgique pour qu'on demande l'emprisonnement et la condamnation des immondes banksters? Et des flics ripoux qui pillent les librairies? Honte sur nous !

A l'Est, du nouveau

par Fabrice GOETHALS

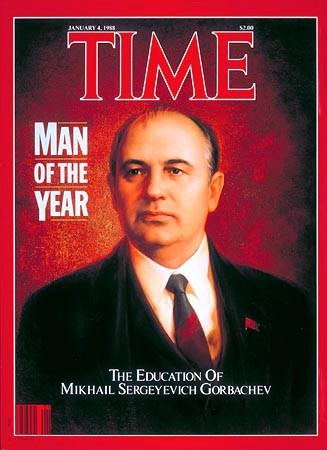

L'ère de Yalta s'achève. Le rideau de fer, sinistre ba-lafre portée au cœur du continent européen, a craqué le 11 septembre dernier, lorsque la Hon-grie a ouvert ses frontières à l'Ouest. Deux mois plus tard, le Mur de Berlin était démantelé sous les acclamations du peuple allemand vivant des deux côtés de la frontière, tandis que le monde entier n'en croyait pas ses yeux. Ne nous payons pas de mots. Si, depuis 1945, il y a eu en Europe des événements proprement historiques, ce sont bien ceux auxquels nous venons d'assister au cours de ces dernières semaines. Evénements symbo-liques, mais aussi annonciateurs d'une époque qui ne pourra jamais plus avoir le même visage.

La première leçon que l'on peut tirer du spectacle qui se déroule à l'Est aujourd'hui, c'est qu'il constitue un démenti flagrant à bien des théories énoncées avec aplomb par les politolo-gues occidentaux. On nous dé-crivait l'Union Soviétique comme un mal absolu, quasi onto-logique et, comme tel, incapable de se ré-former lui-même. Mikha'il Gorbatchev (dont nul n'avait non plus prévu l'arrivée au pouvoir) a répondu à sa façon à cette représentation aussi specta-culaire que fantasmatique. Le fait que la peres-troïka soit une ré-volution accomplie par le haut dément, à elle seule, les analyses classiques des soviétologues libéraux. En réalité, comme l'a noté Paul Thibaud, "le totalitarisme absolu, sans faille, n'a jamais existé. S'il existait, il serait littéralement increvable" (Le Nouvel Observa-teur, 2-11-1989). S'écroulent du même coup l'image d'une bureaucratie "indéracinable", pri-son-nière d'un lobby militaro-industriel tout puissant, et d'un pouvoir installé dans l'irréversible, qui ne pourrait s'achever que dans la guerre et le sang.

Identité allemande et "Mitteleuropa"

Mais la fin du Mur de Berlin démontre encore autre chose. Elle démontre quels sont les enjeux historiques et les forces politiques les plus es-sentiels. Elle dé-montre que, sur la longue durée, ce sont les exigences des peuples, la reven-dication identitaire des commu-nautés nationales et les lois de la géopolitique qui fi-nissent tou-jours par l'emporter. Pendant des décen-nies, les hommes politiques occidentaux —allemands y compris— ont feint de croire que la vieille "question allemande" pouvait être mise per-pétuellement sous le boisseau. Comme l'a dé-claré ingénument l'ancien Premier ministre bri-tannique Edward Heath: "Bien sûr, nous disions que nous croyions à la réunification, mais c'est parce que nous savions que cela n'arriverait pas!". Il faut aujourd'hui se rendre à l'évidence: le re-foulé revient toujours au galop. L'évolution de l'opinion en RFA depuis quelques années, le regain d'intérêt pour la "Mitteleuropa" étaient des signes avant-coureurs qui ne trompaient pas. Tout récemment encore, l'exode massif des Allemands de l'Est vers la RFA, via la Hongrie et la Tchécoslovaquie, a brutale-ment rappelé aux observateurs que pour les Alle-mands, la "question nationale" n'est toujours pas ré-glée, et que les jeunes Allemands sont aujourd'hui les seuls à ne pas avoir d'identité propre en Europe.

Certes, la réunification allemande n'est pas encore faite. Elle se heurtera à bien des résis-tances! Gorbatchev, d'ailleurs, souligne lui-mê-me avec force que l'existence de deux Etats allemands fait aujourd'hui partie des "réalités existantes" en Europe. Mais qu'en sera-t-il demain?

Bien que l'attitude soviétique reste éminemment pro-blématique, compte tenu de la multitude des para-mètres à prendre en compte, il est clair, con-cernant l'Allemagne, que l'intérêt des Russes est de conserver pour l'avenir quelque chose de négociable. En clair, de "vendre" la réunification le plus cher possible. Dans l'immédiat, on aurait tort de sous-estimer la dyna-mique mise en œuvre par les derniers événements.

En RDA, la libéralisation politique a en effet nécessai-rement une résonnance différente de celle qu'elle peut avoir dans les autres pays de l'Est, dont l'existence nationale n'est pas en question. La division de l'Allemagne est directe-ment liée à l'existence d'un ré-gime communiste. Que ce régime s'affaiblisse, et la frontière née de cette division apparaîtra comme plus artificielle encore.

L'histoire revient au grand galop

Rapprocher la structure politico-institutionnelle des as-pirations populaires revient alors imman-quablement à rapprocher le temps de la réunifi-cation. Rétablir la libre circulation entre les deux parties d'une ville —et qui plus est, d'une ancienne capitale— traversée par la frontière Est-Ouest, c'est faire en sorte que cette fron-tière perde toute signification. Après cela, toute une sé-rie de cliquets vont jouer.

Une chose est sûre, et c'est elle qui donne aux événe-ments leur véritable dimension: l'Alle-magne, du fait de sa situation géopolitique, reste au cœur de l'Europe et de ses contradictions. L'unité de l'Europe passe par la réunification allemande et, inversement, toute évolu-tion du statut de l'Allemagne ne peut à terme qu'affecter le statut de l'Europe toute entière. Pour l'heure, la grande interrogation des Occidentaux est de savoir si la réunification est "compatible avec l'Europe". En un sens, ils n'ont pas tort: dans les an-nées qui viennent, c'est la nature de la coo-pération al-lemande avec l'Est qui va déter-miner la future structure de la Communauté européenne.

Mais en même temps, leur raisonnement est fautif, précisément parce qu'en parlant d'Europe, ils n'ont en tête que la "petite" CEE. Or, l'Eu-rope ne se ramène pas à son promontoire occi-dental. Elle est un conti-nent, dont les peuples aspirent à retrouver les voies de l'autonomie, de la puissance et de l'identité, perspec-tive qui implique l'abandon de la seule logique économique et marchande et l'émergence d'une "troi-sième Europe", sortie de l'affrontement stérile des blocs.

Alors qu'aux Etat-Unis, la mode est aujourd'hui de spéculer sur la "fin de l'histoire", tout se passe au contraire comme si, brusquement, l'histoire faisait re-tour. Et de fait, c'est toute une dynamique proprement historicisante qui s'en-clen-che actuellement, prenant de court les futurologues et la classe politique, toutes nuances con-fondues. Certes, il reste bien des incerti-tudes, et nous restons mal informés sur l'exacte signification des réformes entreprises en Union Soviétique, comme sur l'avenir de la perestroïka. On peut envisa-ger des phases de recul. Mais déjà, l'essentiel est fait. Si toute l'Europe de l'Est s'ébranle, les Russes, de-main, ne pourront pas envoyer les chars partout. L'histoire redevient ou-verte, et l'on peut déjà parier que, parmi ceux qui applaudissent aujourd'hui à la destruction du Mur, il s'en trouvera beaucoup demain pour regretter à mi-vois la "stabilité" de l'époque de la guerre froide. Donner l'initiative aux peuples, sortir de la logique des blocs, c'est en effet entrer dans la zone de l'imprévisible. Mais l'histoire est faite de cette im-prévisibilité-là. Et c'est pour cela que l'homme lui-même est toujours "ouvert": il se construit historiquement.

Fabrice GOETHALS.

Texte paru dans Le Courrier des Pays-Bas Français (n°62, nov. 89), lettre mensuelle éditée par la SEDPBF. Tout courrier à SEDPBF, 46 rue Saint-Luc, 59.800 Lille. Abonnement annuel (10 numéros): 100 FF ou 650 FB.

00:05 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : urss, russie, europe, allemagne, mitteleuropa, histoire, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 25 décembre 2008

"Global Trends 2025" : le rapport des services secrets américains

Günther DESCHNER :

« Global Trends 2025 » : le rapport des services secrets américains

Trois ans après la disparition du Rideau de Fer, les présidents américains estimaient encore que le monde était « OK ». George Bush Senior ne doutait pas un instant, à l’époque, qu’avec « l’aide de Dieu », il gagnerait bientôt la Guerre Froide et qu’il récolterait les fruits, à l’échelle globale, de cette épreuve de force qui avait duré quelques décennies. Il disait : « Un monde qui était jadis partagé entre deux camps armés reconnaît désormais une seule grande puissance hégémonique, celle des Etats-Unis d’Amérique. Les peuples du monde sauront apprécier cette situation et ils nous font confiance de toutes leurs forces ».

Depuis ce « Discours à la Nation », seize années se sont écoulées qui ont ébranlé la conscience de soi des Américains jusqu’en ses fondements et, surtout, qui ont changé radicalement le monde. Les plans pour sauver le monde, qu’avait jadis concocté le successeur de Reagan, ont échoué et pas seulement à cause de la démesure de son fils George W. Bush ou à cause des attentats du 11 septembre 2001 ou des guerres en Afghanistan et en Irak. L’effondrement du système financier américain, le déficit toujours constant et croissant du budget de l’Etat américain, les graves problèmes économiques et l’état désastreux de la société américaine elle-même, jettent toujours davantage le doute dans l’esprit des observateurs : ils se demandent si l’Amérique sera en mesure, dans les années à venir, de conserver son rôle d’unique puissance internationale capable de maintenir l’ordre dans le monde.

Des guerres civiles et ensuite l’effondrement du pays ?

Les titres des journaux et les interrogations se succèdent : « Est-ce la fin de l’ère américaine ? » ; « Le monde post-américain » ; « Le modèle américain a fait son temps » ; « Que s’est-il passé avec l’Empire américain ? ». Il n’a pas fallu attendre la crise financière pour que les titres de livres ou d’articles de cet acabit se repèrent largement dans les médias, où l’on prévoit ainsi, de manière récurrente, le déclin de « l’hyper-puissance américaine » et où l’on prophétise des constellations de puissance entièrement nouvelles sur l’échiquier géopolitique. L’étude, qui est allé le plus loin dans ce sens, a été commencée il y a une dizaine d’années et a été achevée et présentée en novembre dernier ; elle émane de la « Faculté des Relations Internationales » de l’Académie Diplomatique du ministère russe des affaires étrangères. Son Doyen, le politologue Igor Panarine, pronostique, dans les conclusions de l’enquête, que les dissensions qui déchirent d’ores et déjà la société américaine déboucheront, dans les prochaines décennies, sur des guerres civiles et sur l’effondrement du pays qui se morcellera en plusieurs parties.

Certes, derrière toutes ces thèses et ces slogans sur le déclin éventuel de la superpuissance américaine, se profilent les habituels vœux pieux des Anti-Américains de tous acabits ou une volonté de broyer du noir ; il n’empêche qu’aux Etats-Unis aussi ce genre de spéculations ont cours désormais. Ainsi, le NIC (« National Intelligence Council »), émanation des services secrets et cellule centrale en charge de formuler les prévisions pour le moyen et le long termes, centralise les informations et les analyses de pas moins de dix-huit services de renseignements américains et considère aujourd’hui que la domination globale qu’exercent les Etats-Unis est sur la voie du déclin. Le NIC analyse la situation de la seule superpuissance encore en lice et prévoit qu’au cours des vingt prochaines années elle perdra très nettement de la puissance sur les plans économique et politique. Les prévisions du NIC n’excluent pas l’émergence de guerres nouvelles.

Dans l’étude publiée par le NIC et intitulée « Global Trends 2025 », on trouve cette phrase significative : « En 2025, on ne reconnaîtra presque plus le système international, qui s’est constitué après la seconde guerre mondiale ». La cause de cette mutation globale provient surtout, d’après le NIC, de la montée en puissance d’autres grands acteurs globaux, de la croissance de pays encore émergents aujourd’hui, de la globalisation de l’économie et du transfert historique du développement et de la puissance économique de l’Ouest vers l’Est. Le texte annonce aussi la possible émergence de conflits internationaux pour les matières premières et les ressources. Dans les deux décennies qui s’annoncent, il y aura plus de troubles et de conflits dans le monde. Les denrées alimentaires et l’eau potable se raréfieront et les armes prolifèreront.

Jamais auparavant, ce rapport du NIC, qui est établi tous les quatre ans et qui se base sur une vaste enquête, menée auprès d’experts dans le monde entier et d’estimations dérivées d’analyses posées par des services secrets, n’avait eu un ton aussi pessimiste quant à la position des Etats-Unis dans le monde. Thomas Fingar, chez qui arrivent tous les rapports des analystes et des experts avant la rédaction finale, considère qu’en 2025 les Etats-Unis resteront certes « la plus grande puissance au monde » mais qu’ils seront « moins hégémoniques » qu’avant. Fingar est l’homme qui fut vice-directeur des autorités officielles en charge de collecter de tels renseignements et analyses. Depuis, il est devenu le chef du NIC. Fingar parle allemand et chinois ; il a d’abord enseigné dans diverses universités et hautes écoles, ensuite, il fut, pendant de nombreuses années, le principal analyste des questions militaires, attaché au quartier général de l’armée américaine à Heidelberg en Allemagne ; à ce titre, il dépendait du département des services secrets et de la recherche du ministère américain des affaires étrangères.

L’étude « Global Trends 2025 » cite toute une série de raisons expliquant l’évolution des vicissitudes politiques, telles que les perçoivent les services secrets américains : le processus de globalisation se poursuivra, explique le rapport du NIC, et il apportera, d’une part, un accroissement de l’abondance, et, d’autre part, de plus fortes inégalités. « Le fossé entre riches et pauvres, aux niveaux international, régional et intra-étatique, ne cessera de croître ».

L’hégémonie américaine sera soumise à une forte érosion au sein du système international, sur les plans militaire, politique, économique et culturel ; « et cette érosion ira en s’accélérant, sauf sur le plan militaire ». Même si la dimension militaire des Etats-Unis sera encore longtemps celle d’un géant, c’est sans doute le domaine qui s’avèrera le moins important. « Personne ne nous attaquera avec des forces conventionnelles et massives. Car la dissuasion nucléaire fonctionnera ». Les analystes de Fingar prévoient toutefois une perte d’importance dramatique pour les grandes organisations internationales : elles seront de moins en moins en mesure d’affronter les nouveaux défis d’un monde globalisé. Ce seront surtout l’ONU, l’OMC, le FMI, la Banque Mondiale, et aussi l’OTAN qui seront frappés par ce désintérêt général et ce déclin. « Nous avons besoin d’autres institutions ou de transformer ou de réanimer celles qui existent, afin qu’elles puissent s’occuper des conséquences de la globalisation ».

Les Etats-Unis sont plus stables sur le plan démographique que l’Europe, la Russie et le Japon

Fingar craint toutefois que le mécontentement dans le monde face à la politique américaine devienne si important que toute idée lancée par l’Amérique, pour qu’elle soit mise à l’ordre du jour, soit d’emblée discréditée, aussi bonne soit elle. Les propositions formulées par la Russie, la Chine, l’Inde ou l’UE seront elles aussi dépourvues de crédibilité chez les puissances tierces et grevées de doutes et de scepticisme. « Personne ne sera en mesure, pendant assez longtemps, de prendre en charge le leadership dans le monde et d’aider à promouvoir les changements nécessaires dans le système international ».

Les modifications climatiques, estime l’étude du NIC, auront des conséquences politiques, bien qu’indirectes, et provoqueront des chutes de gouvernement et des guerres. Ces modifications climatiques n’auront peut-être pas le poids nécessaire pour faire basculer seules les choses mais elles seront, dans bon nombre de cas, le petit élément de trop, pareil « au brin de paille qui brise l’échine du chameau », c’est-à-dire le complément inattendu, imprévu, qui donnera le coup de grâce à des gouvernements faibles ou à des Etats en voie de décomposition ».

Les migrations augmenteront partout dans le monde et en modifieront les structures politiques : toujours davantage d’hommes voudront quitter leurs pays appauvris et chercher de meilleures conditions de vie dans des Etats prospères et moins frappés par les modifications climatiques.

L’étude laisse une place importante au facteur démographique : l’Europe occidentale, la Russie et le Japon, dans une vingtaine d’années, se retrouveront dans une situation où pour chaque citoyen actif, il faudra compter deux retraités. « C’est là une charge fort lourde pour la croissance économique », conclut le rapport. C’est donc à ce niveau démographique que Fingar estime que les Etats-Unis se trouvent dans une meilleure position : « Parmi les pays hautement développés, nous sommes presque seuls dans ce cas : nous aurons toujours une croissance démographique en hausse ».

L’étude estime ensuite que les questions de sécurité énergétique pèseront d’un poids politique plus considérable que les idéologies : le désir de s’assurer des matières premières énergétiques ne cessera de croître et pas seulement en Occident, surtout chez les puissances émergentes comme la Chine et l’Inde.

Parmi les autres thématiques de ce travail considérable, riche d’idées : les conséquences de la catastrophe financière de 2008, le changement climatique, les technologies du futur, le rôle stratégique de l’Arctique, la raréfaction de l’eau potable, les conflits armés de l’avenir, la fin d’Al Qaeda, le danger des pandémies globales.

Günther DESCHNER.

(article paru dans « Junge Freiheit », Berlin, n°52/2000 – N°1/2009, traduction française : Robert Steuckers).

L’étude du NIC, intitulée « Global Trends 2025 » se lit sur internet : http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf

00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : etats-unis, services secrets, futurologie, prospective, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Espace et temps chez Ezra Pound

Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - VOULOIR (Bruxelles) - Janvier 1986

Vintilia HORIA:

Espace et temps chez Ezra Pound

Pour avoir défendu une position similaire, pour s'être attaqué à l'usure comme procédé hétérodoxe dans le cadre de l'Eglise de son temps, Dante perdit sa patrie, fut condamné à mort et dut passer le reste de ses jours loin des siens. Au XXème siècle, Ezra Pound subit le même sort…

Ce qu'on pourrait appeler "le plan vital" dans la poésie d'Ezra POUND ne peut trouver qu'une seule comparaison, ancienne mais toujours valable: l'œuvre de DANTE. La poésie que ce grand Italien a produite ne se limite pas à La Divine Comédie mais comprend aussi De la Monarchie, œuvre en prose contenant le projet d'une société basée sur l'idée impériale. Cette idée recèle une transcendance que l'homme doit conquérir en subissant les épreuves de l'enfer, épreuves de la connaissance en profondeur; en tant qu'être inférieur, il doit surpasser les purifications du purgatoire afin de trouver, avec l'aide de l'amour, considéré comme possibilité maximale de sagesse, les dernières perfections du Paradis. Dans cette optique, la Vie serait un voyage, comme l'imaginaient les Romantiques ainsi que RILKE et JOYCE. Dans l'œuvre de POUND, ce qui nous rapproche de La Divine Comédie, ce sont les Cantos Pisans. Dans toute la poésie et la prose de POUND, comme dans tous les gestes de son existence, on repérera un souci quasi mondain de la perfection, confinant au métaphysique. L'homme, dans cette perspective, doit se perfectionner, non seulement sur le plan de la transcendance et de l'esprit, mais aussi dans le feu des affrontements momentanés qui composent sa vie de pauvre mortel. La perfection spirituelle dépend de l'héroïcité déployée dans le quotidien. "La lumière plane sur les ténèbres comme le soleil sur l'échine d'une bourrique".

Une révolte contre le monde moderne

Le pire, chez DANTE, l'ennemi qu'il combattit tout au long de sa vie d'exilé, fut la confusion consciente entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. La tâche du Pape, c'était de s'occuper de la santé et du salut des âmes. L'Empereur, lui, devait s'occuper du monde visible, sans jamais perdre de vue le but ultime. Le Souverain Pontife ne devait s'abstenir de lutter contre les maux du quotidien. L'homme est une combinaison d'antagonismes complémentaires. Sa complexe constitution psychosomatique révèle un désir d'harmonie finale, désir qui s'exprime sans cesse conformément à la "coincidentia opposi- torum". L'affrontement politique, qui caractérisa et marqua l'existence de DANTE, constitue finalement le sceau typique d'un être capable de vivre et d'assumer la même essence, tant dans sa trajectoire vitale que dans son œuvre; la marque de l'affrontement politique confèrera une aura tragique à POUND également. Cette similitude dévoile non seulement une certaine unité de destin commune aux deux poètes mais aussi l'immuabilité de la tragédie humaine, (de l'homme en tant que zoon politikon, NdT), à travers les siècles. Le poète nord-américain ne put échapper au XXème siècle à ce sort qui frappa le Florentin six cents ans plus tôt. On constate une relation perverse avec la politique qui affecte l'homme et lui est dictée par le droit, ou plutôt le devoir, de se scruter sous l'angle du péché originel. La politique est le terrain où l'homme trouvera, avec le maximum de probabilités, une tribune pour se faire comprendre aisément et rendra ses pensers accessibles aux commentateurs.

La révolte de Pound contre le monde moderne est une attitude quasi générique, consubstantielle à sa génération. En effet, c'est cette lost generation nord-américaine qui abandonna sa patrie lorsque le puritanisme céda le pas au pragmatisme, dans un mouvement comparable à la révolte de KAFKA contre la technique considérée comme inhumaine. Mais ce n'est pas la technique qui définit le désastre. HEIDEGGER a consacré un essai entier à ce problème crucial et nous savons désormais combien les machines et leur développement peuvent être nocives et ceci seulement par le fait qu'il y a malignité chez ceux qui les manipulent. Le problème nous apparaît dès lors beaucoup plus profond. Il s'agit de l'homme lui-même et non des œuvres qu'il produit. Il s'agit de la cause, non de l'effet. Déjà les romanciers catholiques français de la fin du XIXème, tout comme le Russe DOSTOIEVSKI, avaient souligné ce fait. C'est le manque de foi, la perte du sens religieux qui octroye à l'homme des pouvoirs terrestres illimités.

Le problème n'est donc pas physique mais métaphysique. POUND n'est certes pas un poète catholique. C'est un homme soulevé par une religiosité profonde qui se situe dans une forme d'ésotérisme compris comme technique de la connaissance. Ce qui lui permet d'utiliser les mêmes sources et de chercher les mêmes fins que BERNANOS ou CLAUDEL. Il n'est donc pas difficile de rencontrer des points communs -et d'impétueux déchaînements au départ d'une même exégèse- entre POUND et l'auteur du Journal d'un curé de campagne, qui lança de terribles attaques contre notre monde actuel après la seconde guerre mondiale.

Le Mal, c'est l'usure

En conséquence, nous pouvons affirmer que, de son premier à son dernier bilan, POUND sait où se trouve le mal. Il le définit par le terme usure, tout en se proclamant combattant contre tout système voué à l'utiliser sous les formes de l'exploitation, de l'oppression ou de la dénaturation de l'être humain et contre toute Weltanschauung ne se basant pas sur le spirituel. C'est là que les attaques de POUND contre l'usure, présentes dans les Cantos, trouvent leurs origines, ainsi que ses critiques d'un capitalisme exclusivement basé sur ce type d'exploitation et son désir de s'allier à une régime politique ressemblant à l'Empire défendu et illustré par DANTE.

Ses émissions de Radio-Rome dirigées contre ROOSEVELT durant les dernières années de la guerre sont, dans ce sens, à mettre en parallèle avec les meilleurs passages des Cantos. Pour avoir défendu une position similaire, pour s'être attaqué à l'usure comme procédé hétérodoxe dans le cadre de l'Eglise de son temps, DANTE perdit sa patrie, fut condamné à mort et dut passer le reste de ses jours loin des siens. Ezra POUND subit le même sort. Lorsque les troupes nord-américaines submergèrent l'Italie, POUND fut arrêté, moisit plusieurs mois en prison et, pour avoir manifesté son désaccord avec un régime d'usure, un tribunal le fit interner dans un asile d'aliénés mentaux. Son anti-conformisme fut taxé d'aliénation mentale. Cette leçon de cynisme brutal, d'autres défenseurs d'un régime d'usure, je veux dire de l'autre face de l'usure, celle de l'exploitation de l'homme en masse, l'apprendront. Cette usure-là engendre les mêmes résultats, en plus spectaculaire peut-être puisque le goulag concentre davantage d'anti-conformistes déclarés tels et condamnés en conséquence.

"L'usure tue l'enfant dans les entrailles de sa mère" déclare un des vers de la célèbre finale du Cantos XV. Cet enfant pourrait bien être le XXIème siècle, celui que POUND prépara avec tant de passion, avec un soin quasi paternel. Ce siècle à venir est déjà menacé de tous les vices prévus par le poète, contrairement à sa volonté et à ses jugements empreints de sagesse.

Vintilia HORIA.

(traduit de l'espagnol par Rogelio PETE, décembre 1985).

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres américaines, littérature américaine, littérature, etats-unis, modernité, usure |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 24 décembre 2008

L'Agence US CANVAS organise les manifestations anti-Chavez

Ferdinando CALDA:

L’agence américaine CANVAS organise les manifestations anti-Chavez au Venezuela

Qui se profile donc derrière le mouvement étudiant qui, depuis des mois, manifeste au Venezuela contre le gouvernement de Chavez? Qui organise ces manifestations? Qui sont ces étudiants qui scandent leur slogans sur les places publiques pour protester contre un régime qu’ils qualifient de “dictatorial”? La réponse est claire: c’est le “Centre for Applied NonViolent Action & Strategies” ou CANVAS.

CANVAS n’est pas autre chose qu’un avatar récent du mouvement OTPOR (qui signifie “Résistance”), un mouvement étudiant serbe qui, à partir d’octobre 2000, se profilait derrière toutes les manifestations hostiles au Président serbe Slobodan Milosevic et avait finalement provoqué sa chute, parce que sa politique était contraire aux intérêts de Washington. Le symbole de CANVAS est le même que celui d’OTPOR: un poing fermé en signe de révolte et de protestation. Simple différence: il est entouré de trois flèches signifiant le “recyclage”. Sur le site du Centre CANVAS, les responsables de l’organisation donnent la Serbie en exemple car OTPOR y a obtenu “une victoire de la guerre non violente contre Milosevic”, victoire “qui a finalement ouvert les portes à la démocratie et à la possibilité de forger un avenir meilleur pour le pays”.

Mais il ne faut pas oublier qu’avant d’arriver au Venezuela, le symbole du poing fermé d’OTPOR a d’abord transité par la Géorgie, où, à partir de novembre 2003, la dite “révolution des roses” a porté au pouvoir l’américanophile Mikhail Saakachvili, si sûr d’obtenir toujours le soutien de Washington, qu’il n’a pas hésité à attaquer la Russie en Ossétie du Sud, au mois d’août dernier. Dans le cas de la “révolution des roses”, ce sont les étudiants du mouvement “KMARA” (terme qui signifie “ça suffit!” en géorgien) qui ont téléguidé les protestations contre les prétendues embrouilles électorales du Président Edouard Chevarnadzé; eux aussi avaient pour symbole le poing fermé d’OTPOR, non plus blanc sur fond noir, mais bleu sur fond orange.

Les vétérans d’OTPOR ont également organisé un mouvement étudiant en Biélorussie, hostile au pouvoir en place. En effet, en novembre 2004, ces étudiants, rassemblés au sein du mouvement ZUBR (terme qui signifie “Bison” en biélorusse), ont protesté lors du référendum tenu pour prolonger le mandat du président Alexandre Loukachenko. A Minsk, toutefois, le mouvement n’a enregistré aucun succès. Outre en Serbie et en Géorgie, CANVAS se profile également derrière ce que ses organisateurs appellent eux-mêmes une “concrétisation parfaite de l’action stratégique non violente”, soit la “révolution orange” en Ukraine. En Ukraine, ce sont aussi les instructeurs de l’agence CANVAS qui ont instruit les jeunes du mouvement “PORA” (“C’est l’heure!”), pour qu’ils puissent porter en avant leur “lutte non violente” et réussir leur coup. En Ukraine, les élections présidentielles du 21 novembre 2004 ont vu s’affronter le premier ministre pro-russe Victor Yanoukovitch et le candidat de l’opposition Victor Iouchtchenko, plus proche des intérêts “occidentaux”. Fort des résultats des sondages, Iouchtchenko a immédiatement contesté les résultats des élections qui avaient donné l’avantage au parti du premier ministre Yanoukovitch. Ces élections furent d’emblée décrétées “frauduleuses”. Après de nombreuses journées de protestations et de manifestations, la Cour suprême d’Ukraine a invalidé les résultats électoraux et a ordonné que de nouvelles élections soient tenues le 26 décembre. Cette fois-là, Iouchtchenko, candidat pro-occidental, a obtenu la victoire.

Aujourd’hui, CANVAS opère sur deux “champs de bataille”: le Zimbabwé de Mugabe et le Venezuela de Chavez. Mais question: qui se trouve de fait derrière ces véritables mercenaires de la révolution fabriquée? Qui porte en avant et finance ces organisations protestataires, portées par des groupes très réduits d’activistes qui parviennent pourtant à déstabiliser tout gouvernement considéré à Washington comme “illégitime”? Quels sont les financiers de ces opérations médiatiques colossales, qui paie tous ces drapeaux, T-shirts, auto-collants et autres gadgets permettant une identification immédiate, de type publicitaire, du bon camp “révolutionnaire et démocratique”? Sur le site de CANVAS, on trouve tout de suite une piste car on y indique quelles sont les “organisations qui pourraient être utiles pour apporter aides et/ou soutiens aux mouvements non violents”. Ces organisations sont: “Albert Einstein Institution”, “National Endowment for Democracy” (NED), “International Republican Institute”, “National Democratic Institute for International Affairs”. Ces deux dernières organisations dépendent respectivement du parti républicain et du parti démocrate américains et reçoivent des financements du NED. Cette dernière est une organisation privée, créée en 1983 dans le but, lit-on sur le site, de “renforcer les institutions démocratiques dans le monde par le biais d’actions non gouvernementales”.