Por la autodefensa étnica integral: Reflexiones sobre "La colonización de Europa", de Guillaume Faye

Stefano Vaj

[Traducción de Santiago Rivas]

Conocí a Guillaume Faye en París en 1978, durante el undécimo congreso anual del GRECE (Groupement de Recherche et Etudes pour la Civilisation Européenne), en el momento álgido de una personal "crisis de identidad".

Aun siendo yo muy joven, llevaba cuatro o cinco años sumergido en un ambiente que creía hacer política prestando el empeño militante al sostenimiento del MSI, un partido sustancialmente empeñado en administrar los restos italianos de la derrota militar europea. Peor aún, la estrategia de aquella administración consistía en aguardar a la espera de ser finalmente reciclada, y en ofrecer sus servicios a las franjas más a la retaguardia de la "clase dirigente" vaticanista-capitalista-masónica –en una época un tanto preocupada por la atenuación de la guerra fría y por la garantía americana, así como por la concurrencia de los "compañeros de reparto" de observancia soviética.

Por lo demás, tal ambiente vivía en una absoluta esquizofrenia política, permaneciendo unido casi exclusivamente por el ansia de diferenciarse y por el rechazo respecto a la línea general biempensante, conservadora y ávida de respetabilidad, del partido; aquel mismo partido del cual continuaban frecuentando sus sedes, sosteniendo sus listas, suscribiendo sus manifiestos, etc. Los varios personajes que encontré no eran por lo demás ajenos a los miles de pequeños compromisarios, aunque llevasen cargos cuya denominación altisonante se correspondiese con una absoluta falta de poder real; además, pertenecían a connotaciones ideológicas tan variadas como carentes de correspondencia con mis propias ideas, o por mejor decir, a la sensibilidad que me había aproximado a un ambiente tal. Católicos integristas, anticomunistas genéricos, personajes convencidos de que la guerra mundial había sido combatida para hacer participar a cualquier representante sindical en las reuniones de los consejos de administración ("...como en Alemania Federal, como en Yugoslavia"), tradicionalistas y esoteristas al borde de la sesión espiritista, nihilistas, admiradores indiscriminados del militarismo chileno, israelita o francés, pseudoidealistas que nunca habían leído una línea de Spirito, Gentile o Fichte, vestales y adoradores de una crónica política pasada y mal comprendida; pero el empacho de la elección no era algo que me repugnase mayormente. Por muchos aspectos una corte de los milagros, en suma, cuyos miembros eran ciertamente "desviados" pero también en gran parte "recuperados" por el Sistema, presa de sugestiones ideológicas cuya gran variedad iba solamente a la par de la sustancial extrañeza de esos elementos con la "tendencia histórica" encarnada por las grandes revoluciones nacional-populares de la primera mitad del siglo, por Nietzsche, Wagner y Stefan George, Marinetti, D´Anunnzio y Drieu La Rochelle.

La imagen tan caricaturesca, demoníaca y en el fondo ridícula que de tal ambiente era ofrecida desde el exterior, con su intrigante perfume de azufre, era casi más atractiva que la mediocre realidad que yo experimentaba directamente cada día

El contacto con el ambiente francés, por entonces principalmente representado por el GRECE, "Groupement de Recherches et Etudes pour la Civilisation Européenne" (1), fue, por todo lo dicho, mucho más que una agradable sorpresa. No me había inventado una pertenencia literaria a una comunidad mítica irremediablemente extinta; aún existían personas que verdaderamente compartían aquellos valores que me habían atraído hacia un mundo italiano que teóricamente habría debido ser su heredero, pero que no usaba argumentos de acción histórica ni de "gran política".

Por lo demás, el movimiento francés, después de un decenio de duro trabajo, se encontraba visiblemente en la espera de un gran suceso, intentando agregar en torno suyo "compañeros de viaje" de notable renombre y, sobe todo, de suscitar un séquito, pequeño pero entusiasta, en numerosos países europeos, de Bélgica a Grecia, de Alemania a Inglaterra, de Suiza a la misma Italia. Un séquito que únicamente pedía ofrecer su propia contribución, creando comunidades locales o participando en el trabajo de difusión de ideas por medio de conferencias, publicaciones e infiltraciones en los medios de comunicación y de la universidad.

Pero alejemos las divagaciones. El congreso en cuestión trataba sobre "L´inégalité de l´homme", y venía a focalizar uno de aquellos temas que ya habían sido estabilizados como "leit-motivs" de la batalla cultural del movimiento, temática de identificación, de encuentro y alternativas de nuestra época, de antítesis frente a las ideologías de matriz judeo-cristiana, democrática, marxista, etc., y de visión del mundo antiigualitaria, aristocrática y sobrehumanista.

Entre los participantes se encontraban, naturalmente, Alain de Benoist el intelectual; Giorgio Locchi el filósofo –que habría de ser mi gurú y "maitre á penser" personal, si alguna vez tuve alguno, y cuya intervención en el congreso fue posteriormente publicada por "l´Uomo libero" n.6 con el título "Mito y Comunidad"–; y, sobre todo, Guillaume Faye el militante, el ponente que sin duda más me impactó.

Orador excepcional, hipnótico en su lectura de una relación escrita en la atenuada atmósfera de un convenio de estudios en un palacio de congresos, Guillaume Faye se asemejaba físicamente y en sus movimientos un poco al joven Feddersen interpelado por Gustav Froelich, el protagonista de "Metrópolis", de Fritz Lang; y era ya indiscutiblemente el astro en alza del movimiento. Especialmente para un dieciochioañero sediento de coherencia y pasión, pero también asaltado por la despreocupación, Faye daba la impresión de un "lúcido fanatismo" en donde de mezclaban reminiscencias del Che Guevara, D´Annunzio, Ignacio de Loyola y Goebbles, lejos, muy lejos de ese material humano sectario y arribista, conformista y reaccionario que dominaba en mi experiencia política de la Italia del momento. Las noches pasadas en discutir las cuestiones fundamentales de nuestra época y del futuro de Europa en la campiña provenzal de la Universidad de Verano del GRECE fueron, desde el principio, una bienvenida bocanada de oxígeno.

No sorprendía por ello que Faye fuese simplemente adorado por toda la base del movimiento, incluyendo los componentes internacionales, obviamente menos atraídos por otros exponentes condicionados por un residuo de "espíritu de salón parisino", o bien por una excesiva preocupación por la administración de las vicisitudes cotidianas y locales de la asociación. Y fue precisamente con Faye, Pierre Vial, Jason Hadgidinas y otros camaradas europeos de este ambiente con quienes nos reencontramos pocos años después en Grecia, en el santuario de Apolo en Delfos, al alba, para jurar en diez lenguas en una ceremonia privada nuestra fidelidad a Europa, a sus Dioses y al Sol (re)naciente de su cultura, tras el solsticio de invierno de nuestra época.

Ese rol especial de Guillaume Faye vino después a enfatizarse cuando, poco después, el movimiento, bautizado para la ocasión por los "media" como Nueva Derecha, tomó el control de la redacción de la revista "Figaro-Magazine", apareciendo en la primera página de los diarios de todo el mundo, ilusionándose por un instante de haber afirmado unas raíces inextirpables en la oficialidad. Excluyendo a unos pocos personajes dedicados a misiones meramente organizativas, Faye fue prácticamente el único que no jugó sus cartas en los medios tradicionales, en los círculos intelectuales acreditados y en la universidad, el único que permaneció empeñado únicamente en el movimiento, para el cual trabajaba a tiempo completo, en donde sus problemas de supervivencia eran de naturaleza puramente… económica. En semejante posición particular, Faye abrió algunos temas y frentes de lucha fundamentales que más tarde resonaron en toda Europa. En "El sistema contra los pueblos", traducido por mí mismo al italiano para "Edizioni dell´Uomo libero" y recientemente reeditado por "Societá Editrice Barbarossa" (2), constituyó el primer manifiesto contra la globalización publicado en nuestro continente, durante la época de los bloques y de las últimas etapas de la descolonización. La versión definitiva en la cual fue publicada el libro constituyó el fruto de una lucha épica, típica de Faye, contra los editores de "Copernic", por entonces la principal editorial del movimiento. Como es sabido, en el mundo francés y más aun en el anglosajón no son las editoriales (o publisher), sino los editores que jamás han publicado un renglón propio quienes pretenden enseñar a los escritores qué es escribir y cómo se escribe. En el caso, estas figuras no solamente discutían problemas de puntos y comas, de extensión de los capítulos o de "provocaciones" lo suficientemente atractivas para suscitar la atención de esos lectores que raramente superan las primeras páginas antes de regresar definitivamente sobre la cubierta, sino que también ejercieron una tentativa de atenuación y sustancial censura política de un mensaje considerado esta vez demasiado "paradójico", "visionario", "poco realista", "poco serio". El hecho de que el libro sea hoy una descripción fiel de cuanto positivamente ha sucedido y está sucediendo ante los ojos de todos, es el fruto y el testimonio del increíble entusiasmo y energía destinados a convencer, ilustrar, re-escribir la re-escritura de personajes más o menos ignotos, y al final… conseguirlo por cansancio.

Del mismo modo, Guillaume Faye fue quizá el primero en identificar en los Derechos Humanos la doctrina sincrética y final de la tendencia humanista, que el marxismo no ha sabido ser, y que representa el punto de convergencia final, post-ideológico, de todas las corrientes laicas y religiosas en las cuales tal tendencia se ha subdividido después de su afirmación en Europa con el edicto de Teodosio y la derrota de los sajones. El "especial" publicado al respecto por uno de los números de "Elèments" constituyó la inspiración para mi tesis de licenciatura, que después constituyó el núcleo de mi libro publicado con el título "Indagine sui Diritti dell´Uomo" (3) (L.Ed.E., Roma 1985), prologado por Julien Freund, y el cual dediqué al propio Faye. Otra piedra miliar en el recorrido de Faye es la representada por la publicación del "Nouveau Discours à la Nation Européenne" (4), incitación fichteana a la reivindicación de la propia identidad, al redescubrimiento de la fuerza de Europa y a la revuelta contra la dominación extranjera y mundialista de nuestro espacio vital; obra que el autor logró ver publicada por una editora "oficial" (Albatros), con introducción de Michel Jobert, exministro de De Gaulle.

Y aunque hoy pueda parecer banal, debemos a Faye la definitiva liquidación, en "L´Occident comme déclin" (5), de una confusión que hacía todavía a finales de los años setenta a los cantautores nacional-revolucionarios glorificar a la "civilización occidental", mientras algunos epígonos franceses de aquellos que habían combatido en Normandía contra los americanos aún denominaban "Occident" a uno de los pocos movimientos políticos con una cierta importancia. Igualmente, fue nuestro autor el primero en reproponer, en oposición tanto al progresismo ingenuo como al rechazo tradicionalista y neolúdico, la visión faústica de la técnica, relacionándola con la sensibilidad postmoderna que lucha por emerger en la cultura contemporánea ("Hermes, le retour du sacré". Ed. Le Labyrinthe). Siempre a Faye debemos, además, el clarividente análisis sociológico sobre "La Nueva Sociedad de Consumo", o el relanzamiento de modelos económicos alternativos basados en los grandes espacios continentales autocentrados y semiautárquicos (ver el artículo "Por la independencia económica", publicado en italiano por "l´Uomo libero" n. 13). Y podríamos continuar extendiéndonos, empezando por sus traducciones en esta misma revista que pueden consultarse en el sumario de números atrasados.

Por lo demás, frente a mi experiencia directa de la realidad italiana que se distinguía en asociar paradójicamente "fraccionismo" y conformismo, la acción de Faye en el ámbito de la Nueva Derecha conjugaba hasta el extremo disciplina y libertad de espíritu, por cuanto él mismo es uno de los pocos en recoger verdaderamente, junto a otras "piedras en el estaño", la invitación a intensificar el "debate interno" –concepto que ha preocupado durante un cierto periodo a los espontáneos del movimiento, obsesionados con la idea de devenir, o ser percibidos como, una "secta".

Entretanto, había llegado el tiempo de las intervenciones críticas sobre la cuestión religiosa y sobre la postura del GRECE en esta materia.

En efecto, la experiencia común mostraba que cuando en el neo-paganismo la partícula "neo" es gradualmente olvidada, fácilmente aparece la obsesión por la "positividad" y la "legitimación".

Después de todo, mientras es perfectamente posible ser el único, o el último, cristiano, musulmán o judío del mundo, la "religión", desde el punto de vista pagano, es aquello que "liga al conjunto" de un pueblo y a éste con sus orígenes. Pero, desde el momento en que el paganismo innegablemente no es una religión positiva, o bien se tiene el coraje trágico y zaratrustiano de intentar conscientemente la creación de formas originales y de nuevas "normas de valores", ciertamente inspiradas en el pasado que se reclama, pero precisamente por ello distintas, o bien es absolutamente central la búsqueda de una "legitimación" de cualquier tipo. Ésta, para los tradicionalistas evolianos o guenonianos termina regularmente por ser esotérica (los Sabios Ocultos, el Rey de la Montaña, la Tradición Oculta, etc.), cuando no termina por confluir en muchos casos en el Islam, en cualquier variante minoritaria del catolicismo católico u ortodoxo o, mucho peor aún, en los sincretismos vagamente masónicos o New Age.

Para el GRECE, sin embargo, como ya antes para el movimiento völkish de la Alemania de los años treinta, tal búsqueda de legitimación es, antes que metafísica, esencialmente sociológica, tendente a valorizar como "políticamente" importante cualquier fósil de creencia o hábito popular del cual se pueda hipotetizar un origen autóctono, precristiano o simplemente a-cristiano, desde la "fiesta del conejo" a las "estatuas de la felicidad" y otros folklores.

Respecto a todo ello, fue nuevamente Faye el reivindicador, mediante un famoso artículo en "Elements", de las razones de un paganismo laico, solar y postmoderno, abiertamente nietzscheano, distiguiéndose netamente de la obsesión de la "ninfa en su capullo" y de las manías de un "catolicismo a la inversa" de muchos conspicuos componentes de la Nueva Derecha, condicionada así por la rivalidad con las confesiones cristianas que a veces terminaban por remendar.

Artículo profético respecto a la más tardía "evolución" de un De Benoist, el cual, comenzando desde un interés hacia el empirocriticismo y la epistemología russelliana o popperiana, acabó paradójicamente, después de su libro "¿Cómo ser pagano?" (6) y tras un paréntesis heideggeriano, discutiendo con cristianos y judíos sobre metafísica y valores comunes de matriz sustancialmente neoplatónica o neognóstica, sobre cuya base poder atribuir la palma de la superioridad moral a Séneca o a Pablo de Tarso como oponentes de la secularización (ver, por ejemplo, su obra sobre "L´éclipse du sacré" ) (7). Si alguien desea ver los detalles del fin de un sueño no tiene más que leer las páginas de la nueva y extensa introducción de Robert Steuckers a "El sistema contra los pueblos", añadida a la mía en la última edición ya citada del libro de Faye.

A finales de 1986 la crisis anunciada por Giorgio Locchi ("todo lo que está de moda pasa de moda…") llegó a su maduración. Los animadores originales del GRECE, cuando no han sido simplemente recuperados por el Sistema, se encuentran reducidos por un lado a una dimensión de puro testimonio y, por el otro, son cada vez más marginalizados por la realidad de la vida cotidiana de la asociación, dedicada a burocráticos empeños de recolección de fondos para pagar al personal dedicado a recoger fondos… en una degeneración estilo Cienciología. Otros han decidido jugar la carta del Frente Nacional de Le Pen, en su tiempo duramente ridiculizado y ahora en posición de ridiculizar a su vez a la Nueva Derecha, que ya no es percibida como un sujeto dotado de un proyecto histórico o político y aparece reducida a un simple productor de conferencias y publicaciones con ambiciones limitadas.

Los temas de las publicaciones del área (en sustancia "Elèments", "Nouvelle Ecole" y su réplica de infeliz título "Krisis") cada vez son más refinados y literarios. El mismo Alain de Benoist, en una especie de regresión romántica, confiesa a Faye, a mitad de los años ochenta, estar cada vez más interesado en las "imágenes" antes que en las "ideas", hasta el punto de que éste último, en una conversación privada conmigo mismo durante el mismo periodo, describe la contraposición entonces presente en el ambiente como la de los "germanómanos no sobrehumanistas frente a los sobrehumanistas no germanómanos". Entre las consecuencias de tal deriva cabe destacar la extremización de las operaciones consistentes en el reclamo y valorización de los más estrafalarios componentes y sectores de la Revolución Conservadora alemana, por cuanto puedan alabar cualquier disidencia frente a los regímenes fascistas de los años treinta. Es más, era progresiva la concentración sobre temas de carácter sustancialmente histórico, literario y mítico, a despecho de las grandes argumentaciones de naturaleza sociológica, tecnocientífica, política, económica, sobre las cuales, en los años precedentes, el movimiento había tomado posiciones fuertemente originales e innovadoras.

Frente a la creciente presión de la censura y del "pensamiento único", el movimiento responde, por lo demás, con un creciente silencio sobre temas decisivos, paradójicamente acompañado de una constante irrigación de los temas secundarios y por "fugas hacia delante" difícilmente comprensibles para el público propio, como el guiño de ojos a un filosovietismo a lo Jean Cau, del todo onírico y prontamente liquidado por la evolución histórica. También por la incapacidad de no hacerse un hueco en las antítesis del debate político (nacionalismo-cosmopolitismo, liberalismo-socialismo, aborto sí aborto no, ecologismo-antiecologismo, feminismo-antifeminismo, imperialismo-anticolonialismo, comunismo-anticomunismo, etc.), por pretender imponer los propios, pero que se transformará o bien en una incapacidad de tomar posiciones sobre los problemas centrales de nuestro tiempo o bien en un gusto por la batuta brillante y por los eslóganes con fin en sí mismos.

Toparon después con el peine los nudos de los errores políticos y propagandísticos cometidos. El primero de todos: la obsesión con evitar ser presos de cualquier suerte de "internacional negra", y la falta de compresión del potencial de una dimensión verdaderamente internacional, más fácilmente accesible; por ejemplo en términos de capacidad de superar las crisis locales contingentes, de disminución de la vulnerabilidad a la represión y al "black-out" mediático, de movilización mítica de los militantes. Secundariamente, pesó muy negativamente el progresivo vacío de la función central del GRECE (presa del micro-leninismo de los funcionarios antes descritos, siempre más asfixiantes en su tentativa de sobrevivir a sí mismos en su improductividad metapolítica) a favor de una supuesta "corriente" y "comunidad", de cuyos confines e identidad, por cuanto indefinidos, se hipotetizaba que eran los mejores para mantener la riqueza, variedad u organicidad típicas de los grandes movimientos culturales, y sobre todo para evitar los golpes de la reacción, penetrar en los ganglios del poder cultural y evitar la temida "transformación en secta". En fin, al final terminó insostenible para muchos la ambigüedad respecto a los temas de la política real, cuyos contenidos eran justamente rechazados como inesenciales, pero que terminaron condicionando negativamente al movimiento como una suerte de "angelicalismo" y de "neutralidad" en toda materia, dada las posiciones públicas de Alain de Benoist, quien había rechazado en los años setenta, patrocinado por Maurizio Cabona, asumir la titularidad de una firma en el "Candido" de Giorgio Pisano, revista no precisamente arcádica.

Esta involución no pudo remediarla por si solo Guillaume Faye, con una incesante animación de iniciativas siempre más personales y "paralelas" –desde las transmisiones radiofónicas de temática postmoderna "Avant-Guerre", hasta la creación de siglas y actividades –como "l'Institut des Arts et des Lettres" (Instituto de las Artes y las Letras) o el "Collectif de Réflexion sur le Monde Contemporain" (Colectivo de Reflexión sobre el Mundo Contemporáneo)–, llevadas adelante sin un sueldo, un apoyo o un patrocinador, y contempladas con indiferencia, suficiencia y creciente hostilidad desde los vértices del movimiento, aparentemente cada vez más interesado, cuando no se ocupaba por la contabilidad, por las mistificaciones del arte moderno, la poética sobre los elfos en la Sajonia del siglo XV o los "decisivos" debates con Thomas Molnar sobre la cuestión de si lo divino se expresa "en" el mundo o "a través de" el mundo.

El abandono final de Faye devino así –junto con la muerte de Locchi, por lo demás ya aislado del movimiento muchos años antes, en el aparente ocaso de la Nueva Derecha– el símbolo de la conclusión de un ciclo, y el inicio de un periodo de relativa desmovilización en toda Europa, que vió a algunos refugiarse en la política tradicional, a otros en el ámbito de lo privado, y a muchos en confortables "capillas" locales con contactos externos cada vez más reducidos. Sin animar las escisiones, sin intentar apuntalar un flanco ni señalar una dirección, sin mucho menos "convertirse" a lo Marco Tarchi, Guillaume Faye se retira durante un decenio a la sombra, mientras el GRECE, naturalmente sin pagar derechos de autor, continúa utilizando sus escritos, no sin tolerar ciertos rumores según los cuales Faye estaba loco, tenía el cerebro embrutecido por la droga o había sido reclutado por la CIA.

En este escenario, su re-emersión, a finales de los "malditos" años noventa que vieron el derrumbe de tantas esperanzas y el triunfo del Sistema mundialista inútilmente denunciado y combatido con increíble clarividencia, no pudo sino representar para mí un presagio de buen augurio, y un estímulo para una re-movilización de cada uno, con el acostumbrado "pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad", que no es sino la lógica del que no puede hacer otra cosa y no puede sino encontrar una dimensión existencialmente atractiva en la sola propia vida cotidiana, profesional y familiar.

Que los diez años no habían pasado en vano está bien ilustrado por la aparición del ensayo sobre "El Arqueofuturismo" (París 1998, L'Aencre, 12 rue de la Sourdière) (8), que en trescientas páginas diseña un balance comprensivo de treinta años de debate político y cultural europeo, de la sociología de la concertación a la política y el significado cultural del deporte, del cine y la música a la genética y la homosexualidad, de la inmigración y la globalización a los modelos económicos, la religión y la ecología, para concluir con una "novela" arqueofuturista que constituye una sugestiva continuación al prólogo de "El Sistema contra los pueblos": si entonces se trataba de una figuración, durante una época considerada "paradójica", de cómo el mundo estaba en efecto a las puertas de su transformación con la victoria mundialista, ahora se trataba de la descripción de un mundo inversamente transformado en un escenario "arqueofuturista", en donde también tenía su pequeño puesto un… descendiente directo mío en la Milán del año 2073.

Como siempre, la mirada penetrante de Faye diseña nuevas pistas ya antes batidas, une lo impensable, despedaza los ídolos y los tópicos del pensamiento hegemónico, combate el conformismo… del pensamiento anticonformista, ayudando a cada uno de nosotros a pensar hasta el fondo todo aquello que ya piensa. La ruptura con la Nueva Derecha, de cuyas experiencias diseña un balance equilibrado y al margen de toda lógica de resentimiento personal que pudiera tener miles de justificaciones, hace ahora más libre el análisis tanto de las tendencias dominantes (respecto a las cuales destacan las cautelas del "political correctness" presentes en tantos escritos del movimiento) como de las carencias del mundo que ha buscado defenderse y afirmarse en oposición a ellas, desde el redescubrimiento de las identidades regionales a la defensa del cine nacional desde una oposición política militante.

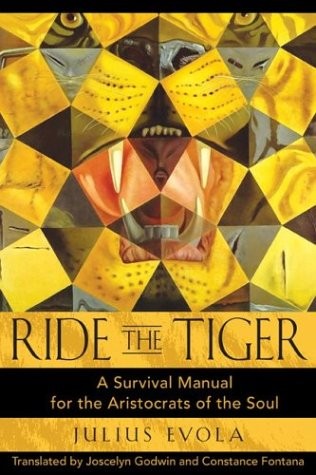

"El Arqueofuturismo" fue continuado, por la misma editorial, por una reedición corregida y aumentada" del ya citado "Nouveau discours à la Nation Européenne", seguido a su vez por "La colonisation de l´Europa – Discours vrai sur la Colonisation et l´Islam" (9), que representa uno de los más interesantes estudios publicados en materia de política demográfica, inmigración y colonización de nuestro continente.

Decimos "estudio" para subrayar el grado de profundización, pero también insólito en cuanto al argumento y el trato. Aunque no será ciertamente una sorpresa para los lectores que conozcan al autor, es necesario precisar que las intenciones del libro no son precisamente "inocentes".

"Son muchos los que intentaron disuadirme de escribir este libro. Me avisaban con argumentos del tipo: No es necesario decir las cosas como son. Es peligroso, ¿Entiendes? Hubieras podido escribir un ensayo ilegible y pseudofilosófico, o vagamente sociológico, sobre las virtudes comparadas de la asimilación, la integración y el comunitarismo. Pero el intelectualismo burgués no me interesa (…) La apuesta de la disidencia es hoy la más fecunda. Ésta es la del pensamiento radical… Se trata de retornar –lejos de todo extremismo– a las raíces de las cosas, y atacar las cuestiones fundamentales de la época. No se debate del sexo de los ángeles cuando los bárbaros asedian Constantinopla. Ahora bien, la cuestión principal de la época es la más visible y a un tiempo la más clandestina, aquella de la que todos hablan pero que no es abordada sino con medias palabras y en voz baja, es decir la colonización demográfica que sufre Europa por parte de los pueblos magrebíes, africanos y asiáticos y se acompaña con una empresa de conquista del suelo europeo por parte del Islam. No es una curiosidad política, es un advenimiento histórico clamoroso, sin precedente alguno en la historia europea por mucho que queramos alargar la memoria. Se trata ante todo de tomar acto, de desvelar a las conciencias este hecho capital. No para admitirlo ni para mejor "convivir", sino para rechazarlo y abrir el debate sobre la manera de combatirlo e invertir su marcha (…) Es urgente. La casa está en llamas. No se trata de hacer folklore, ni de insultar, ni de profundizar en delirios odiosos, ni de un racismo de portería. Se trata de afirmar. De afirmarse con rigor y con determinación y defender el derecho imprescindible de los europeos a continuar siendo ellos mismos, un derecho que se les niega mientras le es reconocido a todos los otros pueblos del mundo… El tiempo de las prudencias metapolíticas ha terminado". Y el autor concluye: "En este libro preconizo la guerra civil étnica y apelo a la Reconquista".

Podemos continuar. El libro contiene gran cantidad de datos, anécdotas, análisis, refutaciones, puntos que desenmascaran la censura de desinformación del Sistema sobre el tema, que denuncian la gravedad calamitosa de las consecuencias socio-politicas y socio-económicas que se anuncian, poniendo en vereda las ilusiones de controlar el fenómeno y las "ilusiones" prefabricadas sobre las cuales debate la "política politicante".

Contiene también numerosas provocaciones, fecundas y desalentadoras también respecto a ideas o temas dados por descontado entre los opositores al mundialismo. Leemos, por ejemplo, respecto a los pueblos del Tercer Mundo: "No somos nosotros quienes han "destruido sus culturas", como pretenden los defensores –en el fondo rousseanianos y adeptos del mito del buen salvaje– del etnopluralismo, ya sean de derecha o de izquierda. ¿Después del paso de los europeos, las culturas árabe, índia, china, africana, etc., se han cancelado y desaparecido? Para nada. En realidad han quedado mucho más vivas y mucho menos occidentalizadas y americanizadas que las pobres culturas europeas". O aun más: "En general, el pauperismo de muchos países del sur del mundo no es la consecuencia del colonialismo o del neocolonialismo, sino de la incapacidad de hacerse cargo de sí mismos, aun cuando posean inmensos recursos naturales. También yo he pensado que el colonialismo europeo era cínicamente responsable, por gusto del beneficio, del pauperismo del Tercer Mundo. Es una visión intelectual que abandoné hace tiempo".

Otra tendencia de un cierto fenomeno en Italia, de la cual el libro hace sumariamente justicia, es aquella que Faye había liquidado junto a la Nueva Derecha de los inicios de los años ochenta, pero que ahora resurgía a caballo de su involución neotradicionalista. Hablamos de la tendencia a afirmar la existencia de una Tradición fundamentalmente unitaria, metacultural y metarracial por cuanto metafísica, de la cual Europa habría participado en el pasado, "paritariamente" (según el Evola de postguerra), o "parasitándola" del Oriente (como dice Guénon), y cuyos vestigios sobrevivieron eventualmente en otro lugar. Es obvio que el "antimodernismo" de tales corrientes no es en absoluto suficiente para fundar teóricamente una praxis política y metapolítica de oposición a la globalización. En conjunto, no representan sino una variante "invertida" del progresismo linealista, universalista y homologador del Sistema, en la común indiferencia a las tradiciones concretas y plurales y a la conservación y desarrollo de las identidades irreductibles de las cuales está compuesta la especie humana, indiferencia fundada sobre una supuesta "unidad trascendente de todas las religiones", así como de todas las razas y culturas (que representarían, a lo sumo, grados diversos en una jerarquía de valores comunes, o de decadencia irresistible).

Aún más. Faye es muy claro en reivindicar los límites de la tolerancia "politeísta" al Otro-en-sí, límites por lo demás bien presentes también en la reacción de la romanidad más conservadora y menos decadente, de Nerón a Celso y Juliano, contra la intolerancia y el sectarismo de importación medio-oriental que habia llegado para pervertir la identidad etno-cultural del Imperio. Sobre un plano más político, otro tema subyacente a todo el texto contenido en "La colonización de Europa" es la implícita visión identitaria que hace forzosamente diferentes las naturalezas de los movimientos migratorios internos, intraeuropeos, y la colonización por parte de las poblaciones foráneas.

Es este un aspecto que merece ser resaltado en nuestro país (Italia), donde los obispos predican la inmigración de asistentas y trabajadores filipinos, "bravos católicos", y donde todo transexual mulato brasileño encuentra trabajo rápidamente en las calles tras desembarcar con un visado de turista en cualquier aeropuerto nacional, mientras las raras "exhibiciones de fuerza" del régimen son reservadas a croatas, albaneses, búlgaros, yugoslavos, rechazados de cuando en cuando al mar con sus mujeres e hijos, concentrados a la Pinochet en los estadios por orden del ministro del interior, ¡mientras su gobierno discute la admisión en la Unión Europea de Israel y Turquía!

Los mismos procesos lingüísticos en uso tampoco son inocentes. La imposición por parte de los "media" y del lenguaje burocrático del término "extracomunitario" (término nunca aplicado a los suizos o americanos, y que en sustancia significa "de color") es absolutamente elocuente de la tentativa de acreditar una pretensión común de pertenencia económico-comunitaria y promover una "solidaridad" implícita, pongamos por caso, con un jamaicano de ciudadanía británica o con un nacional de religión judaica, en contraposición a la pretendida "extrañeidad" nacional de un húngaro o de un croata. También esto sirve para negar y dividir la identidad europea, facilitando su fagotización. Por lo demás, el libro de Faye es sobre todo una invitación a la reflexión, a la toma de posiciones y al debate. "Las tesis que sostengo no son dogmas. Llevar el debate hasta las cosas esenciales, electrizar las consciencias, éste es mi único objetivo. Soy un provocador. Informaos sobre la etimología latina de este término".

Por ello recojo la invitación del autor continuando un diálogo personal y a distancia que dura ya, al menos, veinte años, tomando posiciones sobre algunas de las cuestiones por él levantadas.

Un punto sobre el cual Faye, yo, y lo que resta de la Nueva Derecha estamos absolutamente de acuerdo es en la crítica y el rechazo del asimilacionismo, o del denominado "racismo integracionista". La procedencia francesa de la más fuerte denuncia de esta tendencia, sea en sus formas explícitas y conscientes como en sus formas latentes, es más que significativa. Francia es, en efecto (aunque en medida menor que los Estados Unidos) la patria de elección de la ideología integracionista más dura. Ideología abstracta, irrealista, que prolonga el monoteísmo político del jacobinismo y encuentra su mismo origen en la Francia de los Cuarenta Reyes, de la Revolución y del rechazo al modelo imperial, a favor tanto de la negación tanto de las realidades políticas, étnicas y culturales supraordenadas, como de las mismas nacionalidades diversas alojadas en el "Hexágono" francés, reprimidas y canceladas durante ochocientos años con una dureza y sobre todo con una tenacidad que ha tenido pocos iguales en Europa.

Tal tendencia se refleja inmutable en la política y la cultura colonial francesa, aunque otros colonialismos no han sido inmunes. Pero el italiano o el alemán, por ejemplo, estaban poseídos por la idea de expansión imperial, y el anglosajón era en el fondo la expresión de un instrumento mercantilista de una clase de aventureros que marchaban de sus comunidades locales para recrear caricaturas periféricas e impermeables de la sociedad inglesa en la jungla de Borneo o en la sabana africana. Francia, sin embargo, devino el escenario de los prefectos, de los burócratas y de los gendarmes encargados de la administración de los territorios y dominios de ultramar según el modelo centralista del Estado-nación, con su séquito de instructores que enseñaban a los pequeños senegaleses a repetir en coro: "Nuestros antepasados, los galos, eran altos y rubios" ("Ils étaient grands, ils étaient blonds, nos ancétres, les Gaulois"), y a apreciar las virtudes republicanas.

Esta tendencia, más difusa en su versión "humanitaria", "misionera" y "redentora", habita todavía profundamente, en su versión "dura", también en el espíritu de cierta derecha francesa, especialmente gaullista (por ejemplo, Charles Pascua o Alain Griotteray), gracias a una claramosa afirmación del principio sacrosanto según el cual un pueblo no es (sólo) una raza, sino sobre todo un proyecto común al que cualquiera -- independientemente de su origen étnico -- puede unirse. El "asimilacionismo forzado" no es tampoco extraño a ciertos ambientes italianos que se declaran de algún modo antiimigracionistas o, como mínimo, favorables a un control de la inmigración, particularmente a algunos componentes del ambiente legista.

La variante práctica y menos intelectualmente pulida de esta inclinación corresponde, por lo demás, a las versiones pequeño-burguesas y "de derechas" de la nostalgia de "un" proletariado, sea cual sea, del cual se siente evidentemente su ausencia. ¿Cuántas veces hemos oído decir: "El huésped debe respetar las reglas de la casa", o "No tengo nada contra los inmigrantes, siempre que respeten las leyes / hablen nuestra lengua / hagan un trabajo honesto / se comporten como los demás / no sean molestos / hagan la comunión todos los domingos / se vistan como nosotros / se comporten como "personas civilizadas", con segundas intenciones más o menos alucinatorias sobre la posibilidad, mejor dicho el derecho, de convertir al inmigrante extra-europeo en alguien "como nosotros", pero deseablemente más gentil y amable, dispuesto a trabajar en el mercado negro, a bajo coste y a tiempo indefinido, a prestarse para realizar "los trabajos que los europeos ya no quieren hacer"?

Al contrario, la realidad nos dice que el asimilacionismo solo puede funcionar al límite únicamente con minorías demográficamente insignificantes y étnicamente próximas. Pero en el resto de los casos no es sino una vía acelerada hacia el mestizaje cultural, también para los "asimiladores", y a la perdida brutal de la identidad de los inmigrados, de sus pertenencias y reglas comunitarias y, necesariamente, hacia una militarización creciente de la sociedad, ya que la integración forzada, cuando no es causa de una definitiva destrucción de la identidad de los ingredientes (de los alógenos y de los autóctonos), solamente puede ser mantenida por medio de una presión constante, sustancialmente policíaca.

Partiendo de los grupos espontáneos que se forman según el orígen en las aulas escolares hasta la composición del panorama urbano, los grupos etnoculturales tienden sin embargo a separarse como los componentes de una emulsión de agua y aceite, hasta el punto en que, cuando los "blancos" devienen ya irrelevantes, explota la rivalidad étnica, ahora con mayor intensidad, entre los etíopes y los egipcios, los nigerianos y los senegaleses, los cubanos y los puertorriqueños. Un famoso cómic de Lauzier muestra una mujer blanca de la periferia parisina, siendo entrevistada por un periodista de "Le Monde" sobre el racismo: "Ah, sí. Tenemos un grave problema en nuestro barrio con la intolerancia entre los bantúes y los mandingos… ¿Cómo dice? ¿Con los franceses?. No. Nadie nos hace caso, somos tan pocos…"

La misma particular crueldad de la guerra de Argelia refleja, por lo demás, la intolerancia y la incomprensión jacobina de los motivos por los cuales algunos "franceses" de ultramar pudieron, llegados a un cierto punto, tener ciertos motivos para rebelarse y traicionar a la "patria", puesto que la piel, la religión, usos, lengua y geografía no eran sino accidentes privados de peso en la visión idealista, abstracta y burocrática de la patria del gobierno francés de la epoca.

Un equivalente contemporáneo de la ideología colonialista de modelo "francés" es la idea, ya no inaudita en Italia, ya no sólo en los ambientes legistas, sino ahora también presente entre el electorado de "Alleanza Nazionale" (10) y de los partidos católicos del Polo, de acoplar un eventual y veleidoso "control" o "limitación" de la inmigración con la nacionalización forzada de los inmigrantes y de las poblaciones étnicamente extrañas que han adquirido ya la ciudadanía, a base de peticiones populares contra la edificación de mezquitas, del monolingüismo obligatorio o de la prohibición del uso del chador (hasta el punto de poner en cuestión la tolerancia de siempre hacia las monjas católicas). Actitudes que reproducen exactamente tanto la represión centralista tradicional contra las minorías autóctonas –especialmente en Francia (como bien saben corsos, vascos, bretones, normandos, occitanos…), pero también en nuestro propio país (caso del Tirol Sur)– como el tipo de ideología "colonialista" antes descrita, que en este caso sería aplicada a una especie de "re-colonización" puramente ideológica, prescindiendo del elemento etnodemográfico… del propio territorio nacional, y/o de la "mano de obra" cuya importación ha sido ya diseñada.

Así, al contrario que en la perspectiva "imperial" diferencialista, italo-alemana", en la perspectiva del "racismo asimilacionista" francés, la hibridación y el mestizaje no son solamente irrelevantes, sino incluso fenómenos positivos en cuanto conducen, en tal visión, a la "absorción" y a la "conversión", ayer del "colonizado", hoy del inmigrante, hasta transformarles en "ciudadanos" de la "república". Ahora bien, es fácil notar que tal punto de vista no es sino la versión "nacional", "politizada" y autoritaria de la globalización y homogeneización planetaria impuestas por el Sistema, tal y como la revolución francesa y Rousseau fueron las versiones locales de la revolución americana y de Locke, respectivamente.

Esta actitud es ciertamente "racista", en cuanto toma en cuenta la identidad cultural y étnica del Otro para abolirla e integrarla en un modelo propio, pero no tiene nada que ver con el pensamiento identitario europeo (ni africano, japonés, etc.). La demostración de la absoluta confusión mental que reina al respecto es la dada por las definiciones en términos de "limpieza étnica", con referencias más o menos explícitas al nacionalsocialismo (!) de la supuesta política de violaciones en masa desarrollada en Yugoslavia, cuyo resultado en términos procreativos, obviamente, no podía sino ser diametralmente opuesto a cualquier objetivo de defensa o "purificación" de la identidad étnica de los violadores. Aquí, ahora, nos encontramos entre grupos que, entre fuertes rivalidades históricas, y por ello entre una inevitable acentuación polémica de las diferencias existentes, viviendo en la misma región durante siglos, y presentando durante siglos un fuerte cruce de componentes políticas, lingüísticas, genéticas, religiosas, etcétera, que no tiene nada que ver con la hipotética convivencia, viviendo en los mismos barrios y en los mismos edificios comunales, con poblaciones provenientes de todos los posibles extremos del espectro ofrecido por la especie humana y por la geografía.

Así, el asimilacionismo "de derechas" aún piensa en celebrar sus propios complejos de superioridad en el intento de forzar a los inmigrantes (que creen poder importar "por encargo", según las necesidades coyunturales del momento) a convertirse en… caricaturas de los europeos, con la idea de tener una propia reserva de esclavos a su pronta disposición; exactamente como el asimilacionismo católico-comunista (11), en el fondo, contempla con buenos ojos la inmigración en su idea de convertir a los extraeuropeos a la democracia, al humanitarismo y a las religiones locales, con la idea de tener a su disposición una buena masa de desarrapados que puedan cambiar la vacilante fortuna de sus estructuras militantes.

Es casi inútil revelar cómo, en el mejor de los términos, los resultados son contrarios a los esperados por los mismos aprendices de brujo, puesto que el intento de asimilación forzada de importantes flujos migratorios fuertemente heterogéneos genera en realidad, aun más que la política "multicomunitarista" de la sociedad a manchas de leopardo sobre la cual hablaremos, costes sociales (y también, al final, costes económicos) espantosos, odios y enfrentamientos raciales, así como sociedades depauperadas, policíacas, asustadizas, híbridas, perdidas, confusas, violentas, en las cuales no tienen un gran peso los intereses de la burguesía blanca ni los valores "biempensantes", y en las cuales la política se transforma en una cuestión de simple pertenencia de tipo tribal.

La explosiva situación francesa de nuestros días reproduce por lo demás, "mutatis mutandis", el profundo cambio verificado en los últimos veinte años en el país que hizo del "melting pot" su mismo mito de fundación: los Estados Unidos de América, en donde las mismas "minorías", o menor los componentes étnicos menos favorecidos, tienden a re-ghettizarse, recreando comunidades homogéneas en difícil convivencia o en abierto conflicto con sus vecinos, dotadas con una vida social propia, civil y religiosa, con una propia economía local más o menos en los límites de la legalidad y la ilegalidad, con sus propios líderes, etc.; y en las cuales la "integración" tiende, cuando no al nivel del mero discurso teórico, a refugiarse en las provincias declaradas como "zona franca" y en las instituciones comunes, como las fuerzas armadas, los "show-business", el deporte profesional, etc., antes que permear la vida cotidiana de las masas de población.

Con algunas significativas diferencias, que Faye es el primero en recordar. Primera entre todas: que los Estados Unidos, a diferencia de los países europeos, se han dado forma a sí mismos a partir del rechazo colectivo de la identidad y de las pertenencias orgánicas (también aunque, como se ha dicho, reemergen constantemente), rechazo que constituye la misma razón de ser de un país que goza de recursos y espacios inmensos no sólo en sentido geográfico, espacios donde poder difuminar las comunidades étnicas, religiosas, etc., y donde pueden permitirse, al menos fuera de los grandes conglomerados urbanos, unas condiciones de relativa segregación; un país donde la naturaleza compuesta de su base social ya conoce una inmigración, legal o clandestina, fuertemente limitada y organizada sobre la base de un sistema de cuotas, y no una invasión salvaje de desesperados alógenos; un país, en fin, cuyo poder de "reducción" y de "control" de la identidad por parte del Sistema es el más eficaz del mundo, gracias en parte a los enormes medios que dispone el poder local, y gracias también a su dominio sobre el resto del mundo.

Por no mencionar el hecho de que la sociedad americana es mucho más brutal y pragmática (cosa por cierto normal para una sociedad de "pioneros", o cuando menos de sus herederos) frente a todo cuanto nos gusta pensar, o sea tolerar, en Europa. Con un sistema judicial ciertamente en mucho sentidos más "garantista" que el nuestro, el ciudadano americano convive perfectamente no tanto con una pena de muerte rara y tardíamente aplicada sobre todo por costosa (los gastos por los procedimientos relativos se cuantifican en varias decenas de miles de dólares por cada ejecución), sino mucho más concretamente con una población carcelaria en proporción diez veces superior a la italiana o la francesa, con un derecho penal basado en penas elevadísimas, y con métodos de control social –dada la inexistencia de una previsión digna de este nombre en lo relativo al comportamiento práctico sobre el territorio de los "vrai law enforcement officers"– cuando menos sospechosos para nuestros actuales "standards".

Igualmente es digna de mención la crítica radical de Guillaume Faye a las posiciones respecto a los problemas consecuentes de la colonización de Europa por la Nueva Derecha actual, cuyos exponentes, hoy, como alternativa a la entropía socio-cultural y a la desnaturalización de la civilización europea, proponen el fantasioso escenario de una sociedad multiétnica y comunidades diferenciadas, cada una de ellas enraizada en la propia identidad específica, ¡sobre… territorio europeo!

Así, la revista "Eléments" (n. 91, 1998) publicó un dossier titulado "El desafío multicultural", con una mujer magrebí velada en la portada gritando con megáfono frente a la sede de la CRS (policía francesa) en claro disturbio de orden público. Tal "dossier" está perfectamente citado en "La colonización de Europa", en donde las críticas van dirigidas sobre todo al título, pero no sólo.

Ya la palabra "desafío" dice el autor, sugiere que la inmigración en masa, la colonización demográfica que sufrimos, sea un desafío a aceptar, un dato al cual hacer frente para adaptarse. "Esto es fatalismo y etnomasoquismo. Es más, ¿por qué decir "multicultural" cuando el problema es multirracial y multiétnico? ¿Por qué cancelar esta dimensión antropo-biológica y religiosa de la inmigración, cuando nos encontramos frente al arribo masivo de poblaciones radicalmente alógenas y de un monoteísmo teocrático, el Islam, y no frente a la aportación "arriesgada" de "nuevas culturas", como infelizmente sugiere "Eléments"?

Esta actitud conduce objetivamente a travestir la realidad volviéndola neutra, "simpática", aceptable, a hacer pasar una colonización agresiva por una presencia pacífica y fraterna de "otras culturas". Se llega así a la afirmación del discurso de la izquierda y del episcopado francés: la inmigración sería una riqueza (cultural, etc.) para Europa. "Encuentro un pecado que los intelectuales de la Nueva Derecha actual hayan caído en semejante trampa. Como si el multiculturalismo no fuese ya una riqueza europea autóctona, como si tuviésemos necesidad imperiosa de afromagrebíes y musulmanes… para enriquecer nuestro natural pluralismo de identidades entre los europeos"

Según el editorial del número en cuestión de la revista, "como todo fenómeno postmoderno, el multiculturalismo… busca conciliar la memoria y el proyecto, la tradición y la novedad, lo local y lo global; representa una tentativa de sustraerse a la homogeneización institucional y humana" realizada por el Estado represivo y terapéutico. El multiculturalismo y el "comunitarismo" (en el sentido de promoción de la constitución y mantenimiento de comunidades diferenciadas por razones de pertenencia) podrían así "facilitar la comunicación dialogadora y por ello mismo fecunda entre grupos claramente situados los unos respecto de los otros", y ofrecerían "la posibilidad, para aquellos que lo auspician, de no deber pagar su integración social con el olvido de sus raíces". Ahora bien, se pregunta Faye: ¿pero porqué deben afirmar sus raíces aquí, entre nosotros?

Ante un relieve tan obvio, reforzado por la fácil constatación de que ningún país europeo, incluyendo a aquellos con fuerte emigración, sueña con consentir a otros pueblos, constituidos como tales, intentar nada semejante sobre el propio territorio, podemos añadir que tal visión, por mucho que pueda aparentar ser "moderna", "realista", "constructiva", "sin prejuicios", resulta en realidad fatalista, conservadora y, sobre todo, perfectamente irreal. A toda inmigración corresponde necesariamente una emigración, que empobrece, destruye y altera los equilibrios naturales y las tradiciones de la cultura de procedencia, tanto en el país abandonado como obviamente aun más en la población que se transfiere. Con toda la simpatía por los esfuerzos de los emigrantes italianos para conservar una identidad en los países de acogida, no creemos que nadie pueda probar nostalgia por los países vaciados y abandonados a los viejos, los criminales, los parásitos, o por las parodias de "sociedad italiana" recreadas en las varias "Little Italy" que viven entre la tentación de integrarse y la tenaz conservación de hábitos privados de un significado que no sea puramente folklórico.

Por no hablar de la estaticidad de una tal visión, que no toma en cuenta los flujos aun en acto y su potencial capacidad de expulsar de su territorio a las poblaciones autóctonas, desde el punto de vista físico, demográfico y político. Faye cita a este propósito el ejemplo de Kosovo, cuna de la nacionalidad serbia y convertido objetivamente en albanés a pesar de los esfuerzos del régimen de Belgrado; pero tal ejemplo no nos parece apropiado, pues se trata de fenómenos que permanecen en un lugar en cierto modo superficial, puramente político o, a lo más, lingüístico. Un ejemplo más adecuado de aquello que la "sociedad multicultural" puede aportar a Europa sea quizás el aportado por la "enriquecedora" inmigración extra-americana a los nativos de América del Norte. ¿Acaso los amerindios no gozan de una sociedad "multicultural"? Sí, pero solamente si por tal definición entendemos la supervivencia de cuatro alcohólicos fumando el calumet para gozo de los turistas de la reserva, cuyos hijos hablan exclusivamente inglés en un 95% y expresan su propia identidad mediante el deseo de ingresar, en la escuela, en una banda de pandilleros puertorriqueños o chinos. Esta perspectiva, que según "Eléments" conciliaría "la memoria y el proyecto", no ofrece ningún espacio ni a la primera ni al segundo.

Ciertamente, es más "trendy", y también demagógico (al menos entre los mismos inmigrantes y los intelectuales de la "political correctness"), "tomar nota" del pretendido carácter "irreversible" de la repoblación ya en marcha, y hasta del fenómeno migratorio todavía en curso, y estudiar "soluciones" a partir de este dato.

La solución propuesta por la Nueva Derecha es por otra parte, en sus últimas consecuencias, exactamente aquella antes combatida bajo los nombres de Sistema, americanización, mundialismo o globalización. El desarraigo territorial, la proletarización, el despedazamiento de todos los lazos comunitarios e identitarios en los aspectos que cuentan verdaderamente (el Estado-nación, el pueblo, la región) encuentra una compensación puramente virtual, consoladora y consumista a nivel de parroquias, "reservas", escuelas para extranjeros, ghettos para emigrantes de similar procedencia, etc. Todo esto no es ni siquiera el modelo americano, donde existen comunes valores federales, como no sea en negativo; es más bien el modelo del apartheid, del "desarrollo separado de las culturas" de la memoria sudafricana, que no resultó demasiado bien para ninguna de las culturas implicadas, salvo quizás para los intereses de los círculos especuladores anglo-hebreos; es el modelo que de seguro no goza de ninguna buena prensa en Europa y en el Tercer Mundo, si ésta fuese nuestra preocupación principal.

No se puede eludir esta realidad haciendo poesía. Leemos nuevamente en "Eléments": "En los últimos treinta años, el mundo ha entrado en una nueva era marcada por la diseminación y la reticulación: las pirámides ceden el puesto a los laberintos, las estructuras a las redes, lo vertical a lo horizontal, los territorios a los flujos". La inmigración no sería sino un fenómeno postmoderno, parte de un proceso mundial, aceptable e ineludible, al cual sería ilusorio y reaccionario oponerse. Pero, sorprende que los autores del dossier eludan que tales ideas resultan impregnadas de determinismo y de un fatalismo en verdad sorprendente en un movimiento intelectual fundado en torno al rechazo de las visiones lineales, deterministas, providencialistas o progresistas, de la historia.

Como apunta Faye, esta visión traduce por lo demás una falta de perspectiva geográfica e histórica (el fenómeno en cuestión, a diferencia de la "globalización", contra la cual sin embargo se continúa combatiendo, no afecta a una escala global; y la experiencia del pasado es rica en ejemplos de intensos cambios que han conducido a la destrucción de la identidad y del tejido social de los protagonistas relativos). Ahora bien, por "anticolonialismo", este aspecto caleidoscópico, esta naturaleza reticular del mundo contemporáneo, parece atribuir un derecho de repartición y colonización del territorio y de la sociedad exclusivamente a las poblaciones extraeuropeas empujadas a transferirse entre nosotros, lo cual cuando menos es difícil de justificar. En fin, después de tanto hablar de "comunidad y sociedad", este discurso comporta la renuncia a ver realizada en Europa y en los singulares países que la componen una verdadera estructura comunitaria y orgánica, en favor, mas bien, de la implantación sobre nuestro territorio de una "sociedad multirracial de comunidades" más o menos utópicamente confederadas por un contrato social basado sobre puros intereses comunes.

Este género de tesis nace en realidad de dos errores. La primera, una deriva y un equívoco de fondo de carácter ideológico. "Se comienza", comenta Faye, "por defender con justo derecho una concepción politeísta de la sociedad contra el universalismo asimilador, el centralismo jacobino, el republicanismo igualitario que niega la comunidad orgánica y las diferencias en beneficio de un individuo abstracto, simple consumidor desarraigado y "ciudadano" desencarnado. Esta visión se opone al modelo americano (y francés) de Estado, cuyo "crisol" pretende homogeneizar los pueblos en una masa nacional eventualmente animada por un patriotismo abstracto, y en la práctica por valores cosmopolitas". Esta visión, sin embargo, intentaba en sus inicios una defensa de la identidad de los pueblos europeos contra el centralismo de los estados-nación primero, y contra el universalismo mesiánico y tecnocrático del Sistema después, que intentan eliminar las diferencias y las pertenencias; es una visión, sí, "plural", pero étnica y arraigada. Más tarde se desvía: el principio del etnopluralismo es exagerado, pervertido. Se olvida la noción de proximidad étnica. Se ponen en un mismo plano las sacrosantas reivindicaciones autonomistas de los bretones, los tiroleses, los escoceses, los vascos, los corsos o… los italianos del norte –reivindicaciones centradas en gran parte sobre el mantenimiento del control económico y estructural del propio territorio contra la amenaza de colonización– y la creación, nada más y nada menos, de espacios de contrapoder de comunidades inmigrantes instaladas sobre nuestro territorio.

Llegamos así al punto en donde Charles Champetier, siempre en "Eléments", llega a escribir: "En una sociedad pluriétnica, las culturas no deben ser solamente toleradas en la esfera privada, sino reconocidas en la esfera pública, en particular bajo la forma de "derechos colectivos" específicos de las minorías." Buen cuadro, en verdad. Si la difusión de tales tesis se extendiese improbablemente tanto a los ambientes de la inmigración como a nosotros los europeos de origen, una vez convertidos en minoría podremos (quizás) continuar regulando nuestros asuntos internos. Eso o simplemente extinguirnos, después de haber debidamente colaborado, con nuestro ejemplo de borregos, a la occidentalización y al suicidio cultural de los mismos inmigrantes. Y no esperemos que la tolerancia, o incluso la promoción, del poder de la comunidad inmigrante sobre sus propios miembros tenga efectos limitados sobre los desvíos criminales de éstos últimos. Las experiencias históricas de "política de ghetto" demuestran que tales expectativas son completamente utópicas.

Igualmente, el reclamo hecho a propósito por la actual Nueva Derecha al modelo imperial, al politeísmo político y al "derecho a la diferencia" un poco incoherente. Se trata, muy al contrario, de rechazar con la inmigración la reducción forzada de las diferencias y de las pertenencias arraigadas y plurales, impuesta por un monoteísmo práctico (el universalismo de los Derechos Humanos y del indiferentismo trámite de la folklorización, que en parte camina también con las piernas de los monoteísmos religiosos, en particular de variante islámica), desnaturalización niveladora que representa exactamente la negación de tal "politeísmo".

Particularmente mal elegido resulta en particular el ejemplo del Imperio romano, cuando precisamente la Nueva Derecha ha subrayado tantas veces las consecuencias de su trágica inclinación, a pesar de los ocasionales sobresaltos de conciencia, al considerar superficialmente al dios judeocristiano "un dios como tantos otros" y al concederle apresuradamente la ciudadanía.

Una segunda componente, casi más psicológica que ideológica, de este tipo de posiciones es la desesperada convicción de que la presencia de comunidades organizadas, tradicionalistas y antioccidentalistas sobre nuestros territorios limita el mestizaje (una especie de "confianza en el racismo de los otros") y pueda por ello inducir a los europeos a redescubrir, por contraste y por imitación a un mismo tiempo, la propia identidad.

Tal convicción no tiene ningún fundamento real. Ante todo, una componente significativa de la inmigración mira decidida y espontáneamente hacia la integración, y los matrimonios mixtos, por lo demás de media poco estables, se intensifican inevitablemente, así como se pervierten las lenguas y se alteran las costumbres. El mismo improponible sistema indio de las castas, trágica tentativa de una ínfima minoría conquistadora de no ser reabsorbida por las poblaciones conquistadas, muestra el inevitable fracaso de las políticas de este género; pero además, aquí no estamos frente a una comunidad estable, sino ante un aluvión migratorio incontrolado, aun en acto heterogéneo incluso desde su propio interior y poseedor de una dinámica demográfica superior a la de las poblaciones autóctonas.

En cierto modo, esta posición se asemeja a la postura puramente defensiva del extremismo "blanco" y boer sudafricano, que al final del régimen no apoyó sin embargo al gobierno "nacional", alegando: estamos aquí desde ocho o diez generaciones, somos una minoría; ¿en qué somos diferentes de los zulúes? Hagamos como ellos y transformémonos en una tribu celosa y custodia de los propios intereses colectivos, en competición con las otras tribus, en lugar de hacernos cargo de todos los "problemas" y del gobierno de la sociedad. Un nivel de replegamiento que, en la Europa contemporánea, parece todavía francamente excesivo.

Por lo demás, los inmigrantes que rechazan la asimilación suelen ser radicalmente antieuropeos –y por ello reclaman polémica y propagandísticamente temas identitarios con fines de su propia afirmación como grupo en nuestra sociedad, sea de forma política, intelectual, mafiosa o pandillera de barrio– sin necesidad de ser por ello antioccidentales en sus comportamientos y en sus valores prácticos.

La cosa está más que demostrada por los poquísimos deseos que muestran de retornar a sus lugares de origen –cuyos estilos de vida y cuyas reglas, especialmente para las mujeres, los jóvenes y los intelectuales, les resultarían ya inaceptables– también una vez que eventualmente han "hecho fortuna", y es por ello que cesa la ayuda del "hambre" cantada por los inmigracionistas. La reivindicación de cuotas de reserva, reclamada a la administración pública especialmente por los musulmanes, no se acompaña sin embargo sino muy raramente por la aspiración de retornar a unos países donde la libertad de palabra es desconocida, el consumo de alcohol está prohibido, el clítoris es considerado un inútil ornamento del cual es preciso librarse, y el robo está castigado con la amputación al término de los procesos sumarios.

Además, el "hambre" en sentido literal es un factor del todo secundario en la nueva trata de esclavos suscitada por el sistema, como demuestra el hecho de que la inmigración procedente de los países cuyas condiciones de vida son objetivamente peores es más modesta respecto a aquellos relativamente acomodados, en donde el modelo consumista puede cómodamente agitarse bajo la nariz de las masas, y donde sin embargo pueden generarse más fácilmente conflictos sociales y culturales entre las rutilantes imágenes difundidas por los televisores vía satélite y una realidad local no sólo más austera, sino también bajo el fuerte control social de los modos de vida tradicionales.

Una variante aun más implícita, o quizás más inconsciente, de estas convicciones "multiculturalistas" es la tácita esperanza de que, en la instauración del caos étnico-religioso, en el fallecimiento del orden social, en la atribución de derechos colectivos a las "tribus" que compondrán la sociedad europea, podría existir una posibilidad para las minorías "incorrectas", por ejemplo antiigualitarias y "fascistas", de ser "dejadas en paz" o incluso autorizadas, en el cuadro del caleidoscópico "patchwork" multicultural, a autoconstituirse o autorregularse en alguna medida como "comunidad" a la par con las otras, e idealmente con la oportunidad de devenir en polo de atracción y/o encarnación residual de la "tribu europea".

Esta idea, naturalmente, representa la renuncia a todo sueño de "Grosse Politik" y la aceptación del modelo, no por casualidad estadounidense, de los amish, o de los mormones hasta los años cincuenta, contentos de vivir recluidos en un ambiente delimitado donde pueden de algún modo poner en práctica sus ideas –pero en este caso sin ninguna Utah deshabitada a donde emigrar para escapar a las "contaminaciones". Y en efecto, en la mejor (y más improbable) de las hipótesis, la realización de esta esperanza conduce derecha al "sueño americano", donde todo puede ser dicho y donde… nada de lo que se dice tiene la menor importancia, excepto para tu pequeño grupo de "desplazados".

Naturalmente, todos estos discursos, en nuestro continente, no son otra cosa que fantapolítica propia de un cómic. No solamente faltan los espacios y la "cultura" para implementar un modelo de este género, sino que en los mismos ambientes de la inmigración, más allá de reclamos identitarios que en Europa aparecen como puramente demagógicos y "cortijeros", son completamente recuperados e integrados a la ideología dominante. La eventual mala fe con la cual sacrifican cada día ante el altar de los Derechos Humanos, del poder de las organizaciones internacionales como la ONU, del ecumenismo religioso (naturalmente sólo entre religiones "del Libro"), no tiene la más mínima importancia, puesto que otra "mala fe" puede ser también hipotetizada en los centros del poder mundialista, sin que esto cambie mínimamente los valores que hoy informan nuestra sociedad. La intolerancia hacia los valores realmente alternativos crece, nunca disminuye, con la instauración del caos étnico en nuestra sociedad, en donde la "political correctness" termina así por ser el único criterio de ciudadanía.

Cuando veamos por vez primera a un exponente de la inmigración alzar la voz en defensa de un detenido político europeo antioccidental, o a favor de las minorías étnicas autóctonas del país huésped, nos replantearemos nuestras dudas.

Pero hay más. Como apunta Faye, el "asimilacionismo forzado" es hoy en día un blanco polémico antes que una praxis real y coherente de los gobiernos europeos, que permanecen en realidad, en su sustancial inmigracionismo, presos y en poder de un comportamiento esquizofrénico entre la asimilación y el "etnopluralismo" propuesto como la gran alternativa a la primera. Tras una campaña contra la ablación femenina (hipócrita, cuando la circuncisión neonatal masculina judía es en nuestros países un dato adquirido que nadie osa poner en discusión…) y una protesta "verde" contra las matanzas de corderos en cualquier festividad musulmana, siempre son cada vez más numerosas las voces favorables a la adopción de sistemas de cuotas y de "affirmative action", financiación de las actividades culturales y religiosas de los grupos alógenos, etc., medidas todas típicamente comunitaristas (si, por decreto, las razas y las religiones "no existen", no tienen importancia, obviamente no tendría sentido atribuirles porcentajes y puestos).

Escribe Faye: "Ser corso, alsaciano, vasco, flamenco o bretón ya es tener pocas posibilidades de obtener subvenciones para una asociación cultural, una escuela donde enseñar la propia lengua y cultura, iniciativas que enriquecen el patrimonio étnico europeo; pero ser chino, cingalés, nigeriano y –sobre todo– árabe-musulmán es tener siempre atenta a la administración ante todas las solicitudes de financiación, tanto en París como en Bruselas. En París, las fiestas rituales asiáticas y los diarios "comunitaristas" son en parte costeados por la administración pública. La asociación de los Arvernos de París (12), como otras de vascos o bretones, por su parte, sólo pueden contar con sus propios recursos. El señor Tiberi, que sin duda olvida ser corso antes que gaullista o ciudadano del mundo, se niega a conceder ayudas a las asociaciones de enseñanza de la lengua corsa. Sería subversivo, ¿capite bene…? En compensación, los centros de enseñanza del árabe han recibido en 1998 la suma de 123 millones de francos, con el fin de poder dispensar gratuitamente sus propios servicios. En París, aprender el árabe o el chino es gratis. Aprender el holandés, el italiano o el bretón cuesta dinero".

¡Y así también en Londres, Milán, Madrid o Viena! La tolerancia que es la oportunidad concretamente ofrecida a los inmigrantes para practicar un contrapoder territorial real, con suspensión del ordenamiento jurídico ordinario, y la creación de espacios donde es tolerada la violación de casi cualquier norma, desde la ablación y la bigamia hasta el ejercicio de la actividad comercial; constituye un ulterior ejemplo de discriminación antieuropea, frente a la obsesión del control de todo detalle mínimo de la vida social que aun denotan las políticas nacionales y de la CEE, más allá de la retórica de la desregularización, y que continúa ejerciéndose con mano dura sobre las poblaciones autóctonas y sobre territorios aún no bajo dominio extrauropeo.

Las ideas de "gobernar la transformación", de "colocarse a la cabeza de los procesos para mejor guiarlos", de "afrontar virilmente la realidad", de cortar gordianamente los nudos de cualquier dilema en una síntesis superior, son perfectamente legítimos en muchos casos.

Pero al así obrar, uno corre el riesgo de aceptar los falsos alivios de la desmovilización, y de tomar posiciones históricas perdidas y de hecho conservadoras. Desde el dirigente belga resignado a convivir con Hitler "por mil años" relatado por Degrelle, a los ambientes diplomáticos alemanes convencidos de que el comunismo y la partición de Alemania eran "realidades que siempre habría que tener en cuenta", a los nacionalistas irlandeses que acusaban a Michael Collins de "aventurero irresponsable", muchos, después de haber ridiculizado o criminalizado como "utópicos" a los propios políticos rivales, se encontraron a la vuelta ridiculizados por la historia, sea en la esperanza de "convivir" con la realidad de su época y "controlarla", sea en la miope convicción de que tal realidad era el reflejo de datos de naturaleza eterna.

Ahora bien, "La colonización de Europa" es bien clara al afirmar que, una vez que se rechaza el inmigracionismo salvaje, etnomasoquista y suicida de los circulos más ligados a la ideología y a los intereses del Sistema, la alternativa no está entre el "control" y la "integración forzada" de la inmigración por un lado y la sociedad neotribal por el otro. La alternativa está entre la rendición a este proceso o la autodefensa étnica integral. Autodefensa que se sustenta en todas aquellas medidas y reacciones inmunitarias que la combatan en todas las zonas del mundo eventualmente amenazadas de repoblación y de colonización demográfica y cultural del propio espacio histórico y geográfico.

Esta "utopía" es todavía la realidad cotidiana del Japón, el cual, a pesar de una derrota, una ocupación militar y un pesadísimo condicionamiento político, vemos aun acompañado por un (puro contraste) proceso de occidentalización de los valores y una admirable capacidad de mantener y desarrollar la propia homogeneidad racial, la propia dinámica demográfica, la propia identidad lingüística y modelos socio-económicos originales. Ejemplos similares pueden citarse de la praxis y la mentalidad, obviamente más contrastada, de los países islámicos antioccidentales, de las dos Chinas, de las dos Coreas, de la India y, en verdad, si incluimos el punto de vista jurídico, de la mayor parte de las naciones del mundo, comenzando por los Estados Unidos e Israel, que bien se guardan de hacer aceptaciones pasivas e indiferentes de los posibles flujos de emigrantes en amenaza de su composición étnica, lingüística y religiosa.

Es por lo demás "irreal" e imposible –si no en sentido lógico o físico, si en sentido humano y político– que la pequeña zona del planeta coincidente con una porción de la península euroasiática, con recursos naturales limitados y explotados al máximo durante siglos, contaminada, actualmente (a pesar del declive demográfico) relativamente superpoblada, con delicados equilibrios sociales, política y económicamente "fracturada" por la subordinación a mecanismos y centros de poder internacionales, pueda ser el receptáculo de masas de desocupados y prófugos, de colonia de criminales, de comunidades heterogéneas, de odre de esclavos rebeldes, por los demás destinados a urbanizarse súbitamente. El mismo improbable escenario en el cual "no sucede nada", y la evolución de la situación prosigue de modo lineal en la misma dirección sin crisis significativas, conduce sin remisión a una inmensa favela en donde las bandas étnicas de desesperados se mueven sobre un escenario dilapidado y "post-atómico", contentándose (y terminando por destruir) con los restos del pasado, tras pequeñas fortalezas privilegiadas completamente aisladas y fuertemente defendidas, desde la cuales se administrará el poder militar y cultural del sistema mediante tanques teleguiados y antenas de televisión, en un contexto mucho más similar al de "Mad Max" o "1997. Fuga de Nueva York" que al de "Metrópolis" o "1984".

Para apreciar toda la "magia" de esta perspectiva, vale la pena visitar, mucho antes que los ghettos de Los Angeles o el Bronx –que, después de todo, son lugares privilegiados por el hecho de encontrarse en los Estados Unidos– las periferias de México DF, de Río de Janeiro o de Johannesburgo, o incluso de eso en lo que se está convirtiendo el extrarradio parisino, para hacernos una idea precisa de lo que el Sistema reserva para Europa.

La autodefensa de la cual habla Faye no debería por lo demás reducirse a la esfera jurídico-administrativa. El problema no puede en modo alguno ser resuelto únicamente a nivel "policial", o de control de las fronteras, dada la inadecuación absoluta, en términos culturales y de recursos, de los aparatos estatales. Estos últimos están además fuertemente infiltrados, especialmente en los países donde, como en Francia y a diferencia de Italia o Alemania, rige el "jus soli" (es ciudadano aquel que ha nacido en el territorio) y no el "jus sanguinis" (es ciudadano el hijo de otro ciudadano), y en donde las minorías, en vías de convertirse en mayorías gracias a la "fuerza de las cunas", incluso sin continuos los refuerzos recibidos, están representadas por inmigrantes de segunda y tercera generación. El problema únicamente puede ser afrontado a nivel de conciencias y movilización social general: una movilización del mismo tipo a la que ha permitido a las minorías vasca en España o germanófona en Italia no ser sumergidas y canceladas, o al Tibet no transformarse aun en una provincia China.

Una tal movilización práctica y popular tiene además la ventaja de forzar mucho más fácilmente el cuadro jurídico impuesto por el Sistema y las ideologías dominantes, desgraciadamente hoy en día garantizadas a niveles internacionales. Aun siendo numerosísimas las posibles medidas útiles, formalmente respetuosas de tal cuadro, que podrían reingresar en los poderes ordinarios y en las políticas legítimas de los gobiernos no paralizados por el mito incapacitante de la "sociedad multiétnica inevitable", Faye no se hace ilusiones de que los procesos en curso puedan ser invertidos sin la adopción de medidas extraordinarias, más allá y fuera de la legitimidad burguesa y socialdemócrata; medidas que hoy en día solamente pueden ser impuestas desde lo bajo, y no ciertamente por administraciones impotentes, por un lado en cuanto sirven al Sistema y, por el otro, en cuanto están ellas mismas en vías de ser colonizadas, a partir del nivel local.

A la inversa, continuamos asistiendo en Italia al insólito espectáculo de una "Immigration Law" cada vez más esotérica e imposible para los abogados que tienen el problema de obtener un permiso para que un "manager" japonés o argentino pueda venir a dirigir una empresa italiana comprada por su casa madre, mientras traficantes, prostitutas, abusadores de todo género y simples desesperados tienen "de facto" libre acceso, y que a los pocos meses de desembarcar se comportan no como extranjeros, sino como verdaderos ocupantes.

Todo ello mientras, como subraya Faye, en la mayor parte de los países del mundo fuera de Europa los inmigrantes o los extranjeros presentes en su territorio son, en toda circunstancia, considerados no como colonos definitivos, ni como refugiados acogidos en nombre de la religión de los Derechos Humanos, sino como "visitantes" y "huéspedes", sin que nadie tenga en mente contestar las normas vigentes en materia de "preferencia nacional" o de expulsión de los clandestinos, como por ejemplo aquellas aplicadas por el benjamín islámico del Sistema, el gobierno de Arabia Saudita que, preocupado por la inmigración asiática, "ha reforzado la "saudización" de su mano de obra, con el consiguiente despido del 90% de los extranjeros y reemplazando a los mismos con súbditos saudíes. El sector privado también ha sido forzado a seguir tal política: los efectivos de todas las empresas deben comprender al menos un 80% de saudíes" (Al Quds Al-Arabi, 1 de enero 1999).

En fin, otro de los puntos tocados por Faye en la conclusión de su libro, quizás para poner el acento, es un punto que retoma el análisis actual de la Nueva Derecha para volcar voluntarísticamente las conclusiones. Hablamos de la novedad del escenario con el cual nos enfrentamos. Si la cosa no puede evidentemente devenir en una coartada para el suicidio histórico de Europa, es simplemente cierto que el mundo actual es diverso de aquel que lo ha precedido, y que está atravesando una crisis de pasaje epocal, respecto al cual las dos guerras mundiales, la revolución industrial, las revoluciones democráticas y comunistas no serían sino notas a pie de página de la historiografía futura. Una crisis cuyo orden de grandeza se asemeja al de la revolución neolítica.

La tecnología y la capacidad de gestión de la información y de las comunicaciones, el grado de influencia sobre el ambiente en el cual estamos inmersos, la anulación de las distancias, el control que el hombre está adquiriendo sobe su misma identidad biológica y de las especies animales y vegetales con las que convive, ciertamente, van mucho más allá de lo que representaron la máquina de vapor o la rotación de los cultivos.

Hoy, la atenuación de las tradicionales presiones selectivas por un lado y, por el otro, la disponibilidad de tecnologías como la diagnosis prenatal, la fecundación artificial, el chequeo genético, el implante de embriones y la gestación extrauterina, la clonación, la manipulación directa del genotipo y por ello de las líneas germinales, representan adquisiciones epocales que hacen a nuestra especie íntegramente responsable de la propia identidad biológica, por mucho que algunos de sus componentes decidan "removerlo" e ignorarlo. Es exactamente como el hecho de tener una pistola en la mano vuelve al poseedor el único responsable, para bien y para mal, de la elección de disparar o no disparar (indiferentemente del hecho de que obre para cometer un atraco, defender a un inerme o festejar el año nuevo), sin que pueda sustraerse de modo alguno a tal responsabilidad.