Livres

"Entretien avec Ionesco", redécouverte d'un penseur encombrant

par Riccardo Rosati

Source: https://www.barbadillo.it/75125-libri-intervista-con-ionesco-alla-riscoperta-di-un-pensatore-scomodo/?fbclid=IwAR0JqjRwt6WSOWtEKSjV71iUMUfSd0lQAXv12C6161yUQn9KRpBWw1mnJyA

Au printemps 1985, Rome a accueilli dans ses murs anciens et immortels Eugène Ionesco (1909-1994), le grand dramaturge français d'origine roumaine. L'auteur d'œuvres d'une importance cruciale pour le théâtre contemporain telles que La Leçon (1951) et Rhinocéros (1959) a accordé à cette occasion une interview pour le moins décisive à Giuseppe Grasso, spécialiste des lettres françaises, qui a eu la grande chance de pouvoir deviser à l'écrivain, alors âgé de 76 ans.

Ionesco logeait dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Hôtel St. Regis, l'un des plus beaux, et non vulgairement luxueux, hôtels de la capitale. L'interview est parue en juin de la même année dans le journal romain Il Popolo dans une version très abrégée. Aujourd'hui, grâce également à la sensibilité culturelle de l'éditeur Solfanelli, des Abruzzes, cette conversation voit enfin le jour dans son intégralité, offrant aux chercheurs en lettres françaises - y compris l'auteur de ces lignes - et pas seulement, un document extrêmement important qui devrait être valorisé dans la recherche sur le terrain, car il offre une contribution qui nous apporte des données factuelles, c'est-à-dire ce qui fait le "sang et le corps" d'une recherche académique efficace et non auto-référentielle.

Une conversation avec un grand auteur

Le texte dont nous parlons éclate comme un nuage d'où surgissent les mots sous la forme d'une quasi "tempête". Un raisonnement, celui que Grasso stimule chez Ionesco, plein de sollicitations pour le lecteur, composé de références, de noms et de lieux d'une géographie idéale, dessinant métaphoriquement une cartographie de l'horizon culturel composite de cette thématique, autant qu'un auteur talentueux. En outre, Ionesco n'a jamais eu peur d'exposer ses convictions, comme, par exemple, son manque de sympathie pour certaines positions socialistes et progressistes. C'était une "offense" grave dans la France - tout aussi grave, voire pire, dans l'Italie - de l'époque, où des écrivains tels que Philippe Sollers et Jean-Paul Sartre étaient, à notre avis, appréciés bien au-delà de leurs mérites littéraires simplement pour avoir pris ouvertement parti pour les gauches ; c'est-à-dire le parti qui, pendant des décennies, dans les bons salons d'Europe, a été considéré, sans la moindre critique, comme le seul et l'unique. De telles catégories idéologiques, comme on peut également le comprendre à la lecture de ce volume, ne convenaient pas à un artiste comme Ionesco, et il ne pouvait en être autrement dans le cas du véritable inventeur du "théâtre de l'absurde".

Si aujourd'hui cette longue conversation voit enfin le jour dans une version plus étendue, ce n'est pas par caprice de l'auteur, qui a mis la main à la pâte en reprenant les enregistrements originaux, mais en réponse à une particularité qui justifie sa re-proposition sous forme de livre: l'interview est un document et les pages qui la composent constituent un "texte", c'est-à-dire qu'elles donnent vie à une forme essayistique très particulière comme celle du "parlé", en l'occurrence sur le théâtre et la poétique de Ionesco, dont les mots étaient aussi inconfortables hier qu'aujourd'hui; nous ajouterons même que le monde globalisé craint l'intelligence, surtout quand elle est non-conformiste, et celle du notable dramaturge franco-roumain l'était certainement.

Le spécialiste chevronné ès-littérature française qu'est Grasso assume ici pleinement le rôle de l'intervieweur, réalisant qu'il s'adresse à un géant de la littérature, et qu'il fallait profiter de cette occasion, ce qu'il fait avec beaucoup de dévotion, sans toutefois faire un complexe d'infériorité. En fait, il est sûr de lui et pose des questions précises, sachant où "regarder", comment viser, à quoi s'attendre, malgré l'imprévisibilité de son interlocuteur pointu. Grasso sollicite le maître en face de lui sans aucun scrupule; il le marque, le presse, ne le ménageant que parfois, car il ne manque pas d'exprimer son désaccord ou de proposer des idées différentes. Mais lorsqu'il accepte d'être heureusement dépassé, il est déterminé à ramener un résultat concret, et c'est dans le caractère concret de la pensée exprimée par Ionesco que réside la qualité de cette publication, dûment élaborée par son éditeur. En substance, qu'est-ce qui en ressort ? Trois bonnes heures de conversation !

On découvre les pensées d'un écrivain "mal à l'aise".

L'interview est un genre littéraire problématique. Aujourd'hui comme jamais auparavant, la capacité à poser des questions a été complètement perdue. On s'offusque ou, plus souvent encore, on se plie en quatre, on flatte sans vergogne, passant de ce qui serait un service culturel à un véritable service idéologisé. Heureusement, ce n'est pas le cas avec le livre de Grasso. Ionesco lui-même explique ce qui est peut-être la principale tâche de l'écrivain, à savoir "poser des questions" et non "proposer des solutions" (21).

Le texte s'ouvre sur une introduction très utile de la journaliste Simone Gambacorta, qui précise qu'il s'agit également d'un "livre de liaisons", car il établit des liens et indique des perspectives. Gambacorta rappelle avec force l'importance de savoir mener un entretien. Nous pouvons presque appeler cela un "sous-métier" du journalisme, qui ne se réalise pas simplement en posant des questions, mais ce qui compte c'est : "[...] avoir quelque chose à dire" (5). Et Ionesco parle, se confesse presque, tout en restant toujours solennel. De ses paroles, on comprend la raison qui a poussé Grasso à emprunter le sous-titre du texte à une œuvre de l'intellectuel roumain Emil Cioran (1911-1995): De l'inconvénient d'être né (1973). La citation ouverte de l'éditeur à cet auteur raffiné et, injustement, encore peu étudié, sanctionne avec acuité une parenté de désenchantement; comme l'atteste d'ailleurs le court essai de Ionesco A propos de Beckett, qui conclut le volume et n'en dit pas moins sur l'écrivain que sur l'auteur de En attendant Godot (1952).

Ionesco et Beckett, unis par la même dénonciation inexorable, à la différence que le premier est plus "politique", tandis que le second est plus mental, comme l'explique également l'éditeur: "Par rapport à Beckett, dont le nihilisme apparaît beaucoup moins humoristique, centré avant tout sur le vide, Ionesco émet au contraire un cri étourdi face au vide, signalé par le rire" (29). Cette comparaison incite à mieux cadrer l'existentialisme de Ionesco qui, à la différence de son collègue irlandais, est vital, tendant à rejeter les raisonnements d'évasion: " La chose la plus absurde est d'être conscient que l'existence humaine est inacceptable... et, malgré tout, de s'y accrocher désespérément, conscient et affligé parce que destiné à perdre ce qu'on ne peut supporter [...]" (23).

Ainsi, l'inconvénient d'être chez Ionesco est une reconnaissance des choses, et non une "attente" stérile, bien que suggestive, comme nous le trouvons dans l'opus beckettien. À cet égard, Ionesco revendique légitimement, à notre avis, la paternité de ce que le critique et écrivain hongrois Martin Esslin (1918-2002) a défini pour la première fois comme le "théâtre de l'absurde". L'académie internationale, en revanche, a toujours désigné Beckett comme l'initiateur de ce courant littéraire, puisque les œuvres de Beckett ne visaient pas à ne rien raconter, mais faisaient plutôt du néant leur raison d'être. Pour sa part, Ionesco ne s'est jamais caché derrière "l'absurde"; au contraire, il s'en est servi comme d'un poinçon pour tenter de démêler le vide mental de l'âge moderne, ses nombreuses hypocrisies. Il va sans dire que, par le passé comme aujourd'hui, dire la vérité, peu importe de quelle manière, est considéré comme dangereux pour une certaine Pensée unique qui dirige l'Occident depuis des décennies. Ce système de pouvoir culturel a maintes fois changé de nom et de forme, mais son essence malveillante est restée intacte, et sans aucun scrupule, nous affirmons que de ce Mal, Ionesco se considérait fièrement comme un ennemi.

Ionesco, un anti-moderniste ?

Stylistiquement, on trouve dans le livre, surtout dans la partie qui précède l'interview, une sorte de contraste entre l'écriture de Grasso, avec une recherche parfois "baroque" de lemmes et l'alternance de phrases courtes et longues, qui est alors l'une des prérogatives d'un titan comme Joseph Conrad, et tout le monde ne peut pas être lui, dirions-nous, avec l'exactitude des réponses de Ionesco. Cependant, au final, le résultat global est fondamentalement harmonieux et la lecture est agréable. En outre, l'éditeur a le mérite, ainsi que le courage, de cadrer les idées de Ionesco dans une perspective que l'on pourrait qualifier de traditionaliste: "[...] l'homme, désarticulé de la transcendance, est un être englouti par les sables mouvants de l'insignifiance et du dérisoire, riche de ses déguisements, de ses soucis, de ses mesquineries" (22). Tout cela nous incite à poser de nouvelles bases dans l'étude de cet écrivain, c'est-à-dire une évaluation critique de Ionesco comme l'un de ces nombreux antimodernes dignes de ce nom dont les positions humaines et politiques ont été délibérément mal comprises.

La force de ce dramaturge, ce qui l'a rendu parfois impopulaire dans certains milieux, est que "son" vide n'en est pas un, puisqu'il est empreint d'un scepticisme structuré, à tel point que le terme "absurde" n'est utile que pour définir sa forme, mais pas son essence, si l'on considère, comme l'explique Grasso, qu'avec le théâtre Ionesco entendait : "[...] dénoncer, sans fausse modestie, la crédulité et l'absurdité de la condition humaine, vues comme les plaies [sic ! ] endémiques de l'homme bourgeois moyen" (22).

Entretien avec Ionesco pourrait presque être jugé comme un livre "méta-théâtral", le prologue critique de l'éditeur préparant le lecteur à l'action théâtrale, tout comme dans les textes dramaturgiques, lorsqu'au début de chaque acte est décrite la scène dans laquelle les personnages vont évoluer. Et cet entretien qui prend la forme d'une pièce de théâtre se déroule en un seul acte, dans la confrontation verbale entre deux protagonistes isolés du reste du monde, rappelant paradoxalement le style de son "rival" Beckett.

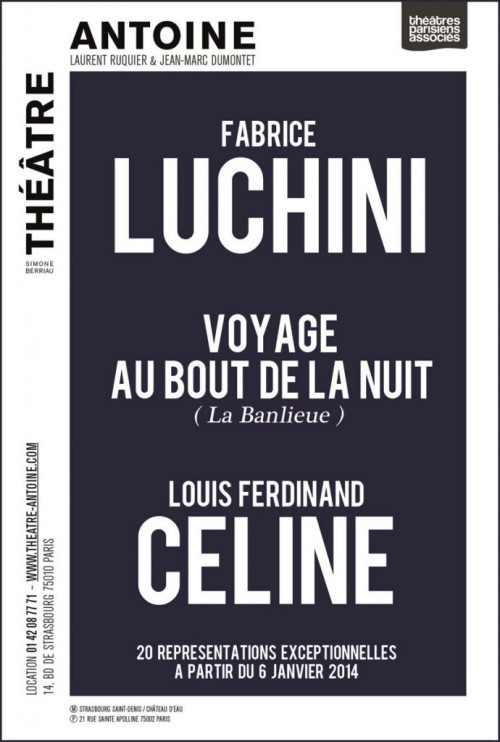

Néanmoins, ce livre a aussi sa propre valeur pour la recherche, étant un excellent "outil" pour saisir la littérature française tout court, permettant d'aborder avec profit la lecture et la compréhension de cet auteur. Le "ton" de l'interview que Grasso recueille peut se résumer à l'hostilité bien connue de Ionesco envers Victor Hugo: "Il reste donc sa vie, sa grande éloquence, qui m'a toujours irrité et énervé, sa grande vanité littéraire; et le grand homme parfait, c'est-à-dire la "nullité" faite personne" (37). Une fois de plus, le dramaturge se montre sans fausse modestie, allant s'attaquer à l'une des plus pompeuses des idoles littéraires transalpines, car il possédait une sorte de "mauvaise intelligence", une caractéristique qui a fait la grandeur de Louis-Ferdinand Céline, et qui fait qu'il n'a pas peur des canons et des jugements.

Ainsi, cette rencontre à Rome il y a des années nous rappelle que l'opinion est quelque chose qui nous accompagne toujours, même si nous essayons souvent de la cacher avec crainte ou, pire encore, avec hypocrisie. Si, en revanche, on a l'intention de la jeter à la face du monde, comme Ionesco l'a fait avec ses œuvres et ses idées, alors il faut en être capable; en d'autres termes, être à la hauteur de ses idées préconçues et de ses idiosyncrasies.

Il en va de même pour les positions politiques particulières de Ionesco, que Grasso encadre parfaitement en le décrivant comme un "démonteur de faux mythes" (31), notamment du communisme. C'est une autre raison pour laquelle il n'est pas apprécié par l'intelligentsia européenne qui, depuis des décennies, contribue à démolir tous les piliers de la culture du Vieux Continent. Nous partageons également les réflexions de Gambacorta dans sa présentation, qui nous incitent à redéfinir Ionesco une fois pour toutes comme un antimoderne: "[...] il savait bien comment la véritable perversion globale consistait en la prévalence de l'historique sur le métaphysique [...]" (6). Ce n'est donc pas une coïncidence si l'écrivain considérait que le "réalisme", qui est le vieux dogme de la gauche, était presque pernicieux, étant synonyme d'"engagement"; un mot en soi vide et canalisant souvent des imbroglios intellectuels et des mensonges: "La littérature réaliste est complètement fausse parce qu'elle tend à s'immiscer dans la démonstration" (11). Tout ceci devrait suggérer l'inclusion de Ionesco dans les rangs de ces penseurs anti-système d'origine roumaine tels que Cioran, Camilian Demetrescu et Mircea Eliade, déjà mentionnés, à qui nous devons une puissante défense d'une culture solide, mais non immuable, et profondément spirituelle.

En résumé, Gambacorta fait à nouveau allusion de manière suggestive à une "consonance esthétique" (10) entre l'interviewé et l'intervieweur dans ce petit volume savant où il nous incite à considérer la vie essentiellement comme une tromperie divine, un concept nodal dans la vision du monde de Ionesco. Pour comprendre le grand auteur franco-roumain, il est peut-être utile de le juxtaposer une fois de plus à son collègue irlandais, et le fait que Beckett soit néanmoins présent dans ce texte est un grand enrichissement, afin d'avoir une idée complète du Théâtre de l'Absurde. Ainsi, Ionesco exprime, a de la vigueur; tandis que Beckett laisse ponctuellement planer un doute qui prend la forme d'une attente qui sent souvent la maladie, proposant un théâtre certes de grande qualité, mais à sa manière exécrable.

À l'inverse, Eugène Ionesco, malgré sa désillusion sur le sens même de la vie, nous apparaît comme tout sauf renonçant. En effet, en parfait antimoderne, il était peu attaché à l'existence en tant que fait matériel, mais ne s'est certainement pas ménagé dans la lutte contre les mensonges du progrès.

Giuseppe Grasso, Intervista con Ionesco - L'inconveniente di essere nati (avec un essai de l'auteur sur Beckett), Chieti, Solfanelli, 2017.

L’abilità propagandistica e il desiderio di sollevare scalpore, spingono i futuristi ad intervenire anche in campo teatrale. In particolare Marinetti credeva che tutti fossero potenzialmente poeti o drammaturghi. Da questa idea cominciarono, in tutta Italia, a dilagare le celeberrime “serate futuriste”, inizialmente nelle piazze – coinvolgendo nelle rappresentazioni anche il pubblico – e successivamente nei teatri. Marinetti, Corra e Settimelli sono considerati gli iniziatori del teatro “sintetico” futurista: questo aggettivo deriva dal fatto che si trattava per lo più di piccoli “attimi sintetici”, le cui caratteristiche sono la concentrazione, la compenetrazione, la simultaneità e il dinamismo.

L’abilità propagandistica e il desiderio di sollevare scalpore, spingono i futuristi ad intervenire anche in campo teatrale. In particolare Marinetti credeva che tutti fossero potenzialmente poeti o drammaturghi. Da questa idea cominciarono, in tutta Italia, a dilagare le celeberrime “serate futuriste”, inizialmente nelle piazze – coinvolgendo nelle rappresentazioni anche il pubblico – e successivamente nei teatri. Marinetti, Corra e Settimelli sono considerati gli iniziatori del teatro “sintetico” futurista: questo aggettivo deriva dal fatto che si trattava per lo più di piccoli “attimi sintetici”, le cui caratteristiche sono la concentrazione, la compenetrazione, la simultaneità e il dinamismo. La contestazione del teatro «passatista e borghese» investe prima di tutto il teatro drammaturgico: a un dramma analitico, basato su una logica degli eventi di fatto impossibile e sulla credibilità astrattamente psicologica dei personaggi, i futuristi contrappongono il dramma sintetico, che coglie, in un’unica visione, momenti cronologicamente e spazialmente lontani, ma connessi fra loro da analogie e da contrapposizioni profonde. Non c’è bisogno di una premessa da sviluppare in una serie successiva di episodi pazientemente organizzati, ma basta l’intuizione del nucleo essenziale dei fenomeni. I personaggi non hanno contenuto psicologico, ma si risolvono totalmente nelle loro azioni, che possono anche esaurirsi in gesti molto semplici, di assoluto valore o non esserci affatto, lasciando l’azione affidata agli oggetti.

La contestazione del teatro «passatista e borghese» investe prima di tutto il teatro drammaturgico: a un dramma analitico, basato su una logica degli eventi di fatto impossibile e sulla credibilità astrattamente psicologica dei personaggi, i futuristi contrappongono il dramma sintetico, che coglie, in un’unica visione, momenti cronologicamente e spazialmente lontani, ma connessi fra loro da analogie e da contrapposizioni profonde. Non c’è bisogno di una premessa da sviluppare in una serie successiva di episodi pazientemente organizzati, ma basta l’intuizione del nucleo essenziale dei fenomeni. I personaggi non hanno contenuto psicologico, ma si risolvono totalmente nelle loro azioni, che possono anche esaurirsi in gesti molto semplici, di assoluto valore o non esserci affatto, lasciando l’azione affidata agli oggetti. Sul piano scenografico Enrico Prampolini sviluppò tutte le premesse insite nel gusto dei futuristi per le macchine e la tecnologia, scegliendo una scena mobile e luminosa, nella quale l’attore umano sarebbe apparso banale e superato, ed era quindi auspicabile sostituirlo con marionette o addirittura con l’attore-gas «che estinguendosi, o procreandosi, propagherà un odore sgradevolissimo, emanerà un simbolo di identità alquanto equivoca», supremo sberleffo al mattatore del tipico teatro antico italiano.

Sul piano scenografico Enrico Prampolini sviluppò tutte le premesse insite nel gusto dei futuristi per le macchine e la tecnologia, scegliendo una scena mobile e luminosa, nella quale l’attore umano sarebbe apparso banale e superato, ed era quindi auspicabile sostituirlo con marionette o addirittura con l’attore-gas «che estinguendosi, o procreandosi, propagherà un odore sgradevolissimo, emanerà un simbolo di identità alquanto equivoca», supremo sberleffo al mattatore del tipico teatro antico italiano.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Greek tragedy is all but forgotten in mainstream culture, but there is a very good reason for looking at it again with fresh eyes. The reasons for this are manifold, but they basically have to do with anti-materialism and the culture of compression. To put it bluntly, reading Greek tragedy can give literally anyone a crash course in Western civilization which is short, pithy, and terribly apt.

Greek tragedy is all but forgotten in mainstream culture, but there is a very good reason for looking at it again with fresh eyes. The reasons for this are manifold, but they basically have to do with anti-materialism and the culture of compression. To put it bluntly, reading Greek tragedy can give literally anyone a crash course in Western civilization which is short, pithy, and terribly apt.

è in fondo la stessa visione di certo cristianesimo (e non solo) che svaluta la terra e propone prospettive salvifiche future (è lo stesso meccanismo che nella testualità promette un senso a venire e nello stesso momento instaura e salva una oscurità strategica?).

è in fondo la stessa visione di certo cristianesimo (e non solo) che svaluta la terra e propone prospettive salvifiche future (è lo stesso meccanismo che nella testualità promette un senso a venire e nello stesso momento instaura e salva una oscurità strategica?).