Si nos ‘amis’-trotskistes (du site WSWS.org, pour ne pas le nommer mais tout le monde aura reconnu les siens) étaient, disons assez habiles sans parler un instant d’honnêteté pour se libérer de quelques liens idéologiques qui les tiennent drôlement serrés, un article comme celui-ci devrait donner un peu de grain à moudre à leur pensée linéaire et impeccablement révolutionnaire-permanente. Car ce sont de drôle d’‘amis’, et leur ‘révolution permanente’ c’est devant leur porte qu’elle devrait être faite ; c’est-à-dire, certes, s’ils croient en leur mantra concernant le capitalisme, son impérialisme et tout le toutim d’anathèmes et de fureurs énormes dont leurs articles résonnent.

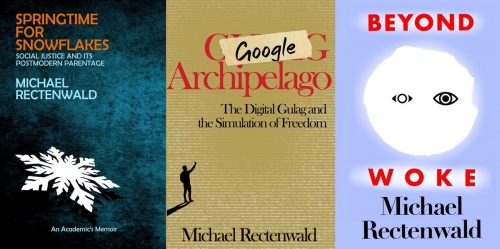

Michael Rectenwald, universitaire côté, plutôt de tendance libertarienne s’il fallait l’étiqueter, auteur d’une liste impressionnante de livres dont le plus récent sur et au-delà de la ‘woke ideology’ qui ravage les USA et le bloc-BAO en général, nous explique dans ce long texte pourquoi les gauchistes qui massacrent les rues des grandes villes américanistes et les grands groupes transnationaux (très souvent d’origine US mais pas seulement) du capitalisme globalisé avec leurs patrons hyper-riches du club-des 0,0099% ont totalement, organiquement, ontologiquement partie liée, – sous l’égide, notamment du ‘Corporate Socialism’.

Michael Rectenwald, universitaire côté, plutôt de tendance libertarienne s’il fallait l’étiqueter, auteur d’une liste impressionnante de livres dont le plus récent sur et au-delà de la ‘woke ideology’ qui ravage les USA et le bloc-BAO en général, nous explique dans ce long texte pourquoi les gauchistes qui massacrent les rues des grandes villes américanistes et les grands groupes transnationaux (très souvent d’origine US mais pas seulement) du capitalisme globalisé avec leurs patrons hyper-riches du club-des 0,0099% ont totalement, organiquement, ontologiquement partie liée, – sous l’égide, notamment du ‘Corporate Socialism’. (Nous préférons garder l’anglais de l’expression si frappante, dans la mesure où ‘Corporate’ est un terme typiquement capitaliste aux USA, dans le langage des Maîtres du monde’. En français, nous le trouvons trop proche de sa racine, – ‘corporation’, – qui garde une forte connotation passéiste, du temps du Moyen-Âge notamment. Ne parlons pas, enfin, du sujet qui fâche et enflamme les petites âmes, le corporatisme en fait d’outil ou de référence du fascisme.)

Les deux clans sont les deux frères-siamois nés comme la dernière monstruosité en date, – la dernière tout court, espérons-nous, mais particulièrement monstrueuse, – accouchée par le Système déstructurant et entropique qui opérationnalise le ‘déchaînement de la Matière’.” Ce qui se passe aux USA est par conséquent catastrophique devrait-on dire; à moins, poursuivrait-on avec alacrité et une ardeur tranquille, que cette lie fangeuse ait enfin et victorieusement franchi le sommet ultime de son ‘principe de Peter’ et soit en train de se lancer dans l’ouvrage tant attendu de son autodestruction, – ce qui est de plus en plus notre intime conviction (maintes fois répétée) tant la méthode rend ceux qui l’appliquent, – à la fois fous complètement et de plus en plus stupides.

L’article de Rectenwald montre à la perfection comment le ‘Corporate Socialism’ et les gauchistes de BM-Antifa ont complètement et absolument partie liée ; ce qui explique que les $uper-riche$ du premier financent à fond et à mort les seconds. (Outre l’inévitable Soros, l’éternelle prostate de l’hypocondriaque du cancer, divers noms d’oiseau sont lancés et nous retenons pour ce cas un excellent article sur Warren Buffet, du 6 octobre, sur TabletMag.com, sous le titre : « Warren Buffet est-il le compte en banque derrière les Black Lives Matter ? ») C’est une explication fort acceptable du rôle, de la fonction, de l’organisation, de la résilience et nous en passons, des BLM avec leurs petites mains (fort-blanches) des Antifas, sans oublier la nébuleuse absolument abracadabrantesque-surréaliste des mille chemins de la révolution genriste-genrisé, LGTBQ, etc., tout cela acclamé et sponsoré par tout ce que le système peut avoir de simulacres-communication, de la presseSystème, de l’édition, de l’entertainment, de l’ex-Haute Couture, de la parfumerie et produits de luxe, de l’hollywoodisme, du porno, etc.

Rectenwald ne s’aventure pas trop vers les thèses d’un arrangement de A jusqu’à Z, du complotisme parfait, jusqu’à l’arrangement planifié de l’affaire Civid19. Il laisse le terrain dans le vague et il n’a pas tort, car il n’est pas temps de chasser des sorcières qui s’avèreraient des chimères, ni des chimères qui pourraient vous ensorceler. Il reste que l’affaire de la Covid est tombée à pic pour le ‘Corporate Socialism’ et qu’il a sauté dessus... Mais, comme l’on sait, car on n’arrête pas de disséquer l’affaire et de découvrir que l’affaire n’est pas finie et loin d’être faite, le Covid19 n’a pas que des vertus pour ces gens-là.

En fait, avec le texte de Rectenwald le champ de la bataille est parfaitement identifié et fait surgir quelques questions qu’il serait, non qu’il sera intéressant de poursuivre. Par exemple, comment un homme de l’intelligence et de l’honnêteté d’un Mélenchon peut-il concilier son soutien absolument résolu à l’ouverte massive à l’immigration qui est objectivement un des buts principaux du ‘Corporate Socialism’ pour le but que mentionne Rectenwald, et son amitié et son estime ardentes pour Chavez qui fut ce populiste, adversaire redoutable et souvent victorieux de la chose ? C’est une question qui en fera naître d’autres, et franchement l’argument électoraliste ne peut en aucun cas nous satisfaire.

Mais laissons là le commentaire du texte de Rectenwald qui a bien assez en lui-même pour faire sa propre promotion. Ce qui nous importe est de mettre en cause certaines des plus probables conclusions que certains seraient tentés de tirer de ce texte.

Nous revenons sur une remarque faite plus haut dans notre propre texte : “Les deux clans [du gauchisme et du ‘Corporate Socialism’] sont les deux frères-siamois nés comme la dernière monstruosité en date, – la dernière tout court, espérons-nous, mais particulièrement monstrueuse, – accouchée par le Système déstructurant et entropique qui opérationnalise le ‘déchaînement de la Matière’.” Il y a deux points dans cette remarque :

- “la dernière monstruosité en date”, ce qui implique qu’il y en a eu d’autres auparavant ;

- “... mais particulièrement monstrueuse”, ce qui implique qu’elle fait du bruit, qu’elle est très visible, en même temps qu’elle profite à d’étranges alliances et entretient des crises non moins étranges, dans une époque dont nous ne disons pas assez qu’elle est, elle aussi, particulièrement étrange ;

- d’où (point annexe) la possibilité de réactions inattendues, imprévisibles, peut-être incontrôlables, du côté de chez l’un ou l’autre Swann de la postmodernité.

Le tableau que nous dresse Rectenwald est effectivement saisissant, sinon catastrophique, mais c’est pour cela que c’est bien intéressant... Nous voulons dire par là qu’il y a déjà eu des monstres accouchés par le Système, qui pour s’emparer d’une région, qui d’un pays, qui d’un continent (rappelez-vous les bananières de l’Amérique centrale, de United Fruit et de la CIA), qui d’une époque et de l’histoire elle-même. Il était souvent difficile de faire une certaine unité contre lui, par exemple quand Washington D.C. expliquait au ‘Monde Libre’ ébloui, qu’il fallait bien défendre la démocratie et la liberté contre la super-monstruosité communiste, en liquidant tout ce qui dépassait, du Castro de Cuba à l’Allende du Chili. L’‘avantage’ paradoxal de la situation actuelle est que l’ennemi s’est mis à découvert, parce qu’il doit se mettre à découvert pour accomplir son forfait et continuer à crever sous le poids du fric ; et l’on sait que, dans toute grande stratégie, l’identification de l’ennemi (de l’“ennemi principal”, disait Ho Chi-minh) est un acte fondamental sur le chemin, au moins de la bataille, sinon de la victoire.

Le tableau que nous dresse Rectenwald est effectivement saisissant, sinon catastrophique, mais c’est pour cela que c’est bien intéressant... Nous voulons dire par là qu’il y a déjà eu des monstres accouchés par le Système, qui pour s’emparer d’une région, qui d’un pays, qui d’un continent (rappelez-vous les bananières de l’Amérique centrale, de United Fruit et de la CIA), qui d’une époque et de l’histoire elle-même. Il était souvent difficile de faire une certaine unité contre lui, par exemple quand Washington D.C. expliquait au ‘Monde Libre’ ébloui, qu’il fallait bien défendre la démocratie et la liberté contre la super-monstruosité communiste, en liquidant tout ce qui dépassait, du Castro de Cuba à l’Allende du Chili. L’‘avantage’ paradoxal de la situation actuelle est que l’ennemi s’est mis à découvert, parce qu’il doit se mettre à découvert pour accomplir son forfait et continuer à crever sous le poids du fric ; et l’on sait que, dans toute grande stratégie, l’identification de l’ennemi (de l’“ennemi principal”, disait Ho Chi-minh) est un acte fondamental sur le chemin, au moins de la bataille, sinon de la victoire.

Tout cela se fait alors que la nervosité est extraordinaire et ne cesse de grandir ; parce que, comme nous l’écrivions et nous sommes de plus en plus dans ce sentiment, les circonstances de contrainte et de confusion des autorités diverses vis-à-vis de la lutte contre Covid19 qui doit absolument se poursuivre pour favoriser le ‘Corporate Socialism’, « mettent en évidence autant qu’ils le favorisent ce fait qu’on ne s’habitue pas aux contraintes de Covid, que ni la durée ni la répétition ne parviennent à les banaliser ». En d’autres termes, rien ne vient nous distraire de la grognerie, de la mauvaise humeur, de l’insupportabilité, de l’emportement et de la fureur, de l’angoisse et de la haine, par rapport à tout ce qui a à voir avec les événements et plus précisément cet événement; alors que l’évidence ne cesse de nous montrer le rôle qu’y jouent les monstres du ‘Corporate Socialism’.

Nous insistons là-dessus : même le soutien opérationnel et lourdement friqué du ‘Corporate Socialism’ apporté à toutes les poussées LGTBQ est en marche depuis des années, comme nous le notions à partir de remarques de Justin Raimondo et de Glenn Greenwald (tous deux homosexuels) en avril 2013. Aujourd’hui, il est visible, criant et puant, très souvent grotesque, aussi souvent d’une stupidité obscène parce que d’un conformisme extraordinaire, et enfin il est cause directe et souvent identifiée de toutes les instabilités psychologiques, révoltes, fureurs & Cie. C’est-à-dire qu’il mobilise les gens contre lui alors qu’hier nul ne s’en avisait vraiment, parmi les ‘braves gens’ qui ne font pas trop de politique et bien sûr parmi les autres qui étaient payés pour.

John D. Rockefeller pour à peu près tout, J.P. Morgan de Wall Street organisant l’aide financière US à l’Angleterre pendant la Grande Guerre, quelques grands trusts US, de Standard Oil à ITT, travaillant avec Hitler jusqu’en 1945, – nous en étions les dupes consentant, consommateurs et admirateurs, adeptes de l’American Dream qui avait les traits de JJSS vendant à un million d’exemplaires son Défi américain de 1966...

Aujourd’hui ?

Les dupes, aujourd’hui, on les retrouve à l’extrême-gauche. Certes, il y a certaines choses qui les rapprochent, comme l’internationalisme, la haine des frontières, celle des identités lorsqu’elle est blanche ou Caucasienne-Américaine, leur commune croyance que le chaos est le détonateur du ‘Meilleur des Mondes’... Mais qui et quoi, et de quel ‘Meilleur des Mondes’ parle-t-on ? Il faut tout de même bien croire qu’il y en a quelques-uns à dire le vrai de leur sentiments et à détester en vérité le capitalisme, dans les cohortes BLM/Antifa & Consorts, et aussi chez nos ‘amis’ de WSWS.org qui continuent à voir dans le cirque BLM/Antifa un sous-jacent immensément trotskiste, et peut-être même chez Mélenchon, tout au fond du Pied-Noir de Staouéli... Ceux-là, ils seront bien obligés un jour de faire leurs comptes, sur insistance de leurs consciences.

Et aussi, et ainsi, que se passera-t-il le jour où ils n’auront plus Trump pour attirer, susciter, embraser, remettre en feu leur brasier d’une haine commune... ?

Le texte ci-dessous, adapté en français, est mis en ligne sur RT.com le 12 octobre 2020. Le titre original est : « Qui finance la gauche américaine émeutière et pourquoi ? La classe milliardaire

dedefensa.org

Gauchisme & capitalisme : leur grande passion

par Michael Rectenwald

Pourquoi les entreprises géantes et les milliardaires financent-ils Black Lives Matter et Antifa, deux groupes socialistes avoués ? Et pourquoi les gauchistes acceptent-ils leur aide ? Ils veulent tous deux une sorte de socialisme, mais un seul d'entre eux pourrait obtenir ce qu'il veut.

Si vous connaissez les sources de financement des entreprises et les milliardaires qui financent Black Lives Matter (BLM) et Antifa, ainsi que les engagements socialistes de ces groupes et de leurs dirigeants, vous vous êtes probablement demandé pourquoi la "classe capitaliste" soutiendrait un mouvement dont la doctrine est apparemment contraire à ses propres intérêts. Ces bailleurs de fonds ne sont-ils pas des capitalistes après tout, et les capitalistes ne s'opposent-ils pas naturellement au socialisme ?

Et pourquoi les gauchistes américains dansent-ils comme des marionnettes attachées à des ficelles tirées par des milliardaires globalistes ? Ne comprennent-ils pas qu'ils servent en fait les maîtres auxquels ils prétendent s’opposer ?

La réponse n’est pas aussi simple que le suggère le site World Socialist Web Site : « Les objectifs du mouvement Black Lives Matter se sont alignés sur ceux de Wall Street et du gouvernement américain ». La réponse n'est pas non plus que BLM/Antifa se soit simplement “vendu” aux capitalistes. La classe des donateurs ne commet pas non plus d’erreur et ne s’intéresse pas spécialement à l'égalité raciale. La réponse est que les élites des entreprises et des milliardaires préfèrent une sorte de socialisme, à savoir le ‘Corporate Socialism’.

Le ‘Corporate Socialism’, késako ?

Et qu’est-ce que le ‘Corporate Socialism’ ? Le ‘Corporate Socialism’ n'est pas seulement un renflouement des entreprises par les gouvernements. Il s'agit d'un système à deux niveaux de ‘socialisme réel’ sur le terrain, parallèle à un ensemble de monopoles d'entreprises au sommet (‘socialisme réel’ est un terme péjoratif utilisé principalement par les dissidents dans les pays socialistes pour désigner ce qu'était réellement la vie sous le socialisme, plutôt que dans les livres trompeurs de Marx et ses épigones).

Richesse pour quelques-uns, ‘égalité économique’ dans des conditions réduites pour le plus grand nombre, – le ‘Corporate Socialism’ est une forme de néo-féodalisme.

Dans Wall Street and FDR, l’historien Anthony C. Sutton a décrit le ‘Corporate Socialism’, tel qu’il s’est développé au XIXe siècle, et l'a distingué du socialisme d’État, comme suit :

« [Le] schéma de l’oligarque parasite et pilleur suit aussi, sous d’autres étiquettes, la même démarche que le plan socialiste. La différence entre un monopole d’État corporatif et un monopole d’État socialiste ne concerne que l’identité des groupe contrôlant la structure du pouvoir. L'essence du socialisme est le contrôle monopolistique de l’économie par l’État à l'aide de planificateurs appointés et d’agents d’influence du monde académique. D’un autre côté, Rockefeller, Morgan et leurs amis du Corporate Power visaient à acquérir et à contrôler leur monopole et à maximiser leurs profits par leur influence dans l'appareil politique de l'État; cela, bien que planificateurs appointés et les agents d’influence du monde académique soient toujours nécessaires, est un processus discret et bien plus subtil que la propriété de l’État socialiste... Nous donnons à ce phénomène de monopole légal du Corporate Power, – le contrôle du marché acquis par le moyen de l’influence politique, – le nom de ‘Corporate Socialism’. »

Ce que Sutton appelle le ‘Corporate Socialism’ pourrait autrement être nommé ‘socialisme d’entreprise’ ou ‘capitalisme socialiste’.

Pour les socialistes d'État comme pour les socialistes d’entreprise, le marché libre est l’ennemi. Ils cherchent tous deux à l’éliminer. Le marché libre menace le système de contrôle de l’État dans le cas du socialisme d’État. Dans le cas du socialisme d’entreprise, le marché libre représente un obstacle à l’accumulation de la richesse. Les socialistes d’entreprise ne cherchent pas à éliminer le profit. Bien au contraire, ils veulent l’augmenter à leur seul avantage.

Pour garantir et apprécier les profits au maximum, les socialistes d’entreprise cherchent à éliminer la concurrence et le libre marché. Comme l'a écrit Sutton, pour les socialistes d'entreprise du XIXe siècle : « La seule voie sûre vers l’acquisition de richesses massives était le monopole : chassez vos concurrents, réduisez la concurrence, éliminez le laissez-faire et, surtout, obtenez la protection de l’État pour votre industrie grâce à des politiciens corrompus et des réglementations gouvernementales conformes. »

La différence entre le socialisme d'État et le socialisme d'entreprise est donc simplement qu’un autre groupe de monopolistes est aux commandes. Dans le socialisme d’État, le monopole est détenu par l’État. Dans le socialisme d’entreprise, les monopolistes sont des groupes et des conglomérats géantes. Mais les deux économies politiques sont caractérisées par le monopole.

Et les deux systèmes utilisent l’idéologie communiste-socialiste, – ou ses incarnations récentes, la “justice sociale” ou l’idéologie de l’“éveil” (‘woke ideology’) – pour faire avancer leurs programmes. Pour le ‘Corporate Socialism’, le monopole des entreprises est la fin souhaitée et l’idéologie socialiste est l’un des moyens.

L’idéologie socialiste profite aux socialistes d’entreprise parce qu'elle diabolise la concurrence et le marché libre dans le but de les éliminer. Cela explique pourquoi des entreprises capitalistes comme Amazon et des donateurs capitalistes méga-riches comme George Soros et Tom Steyer financent en fait des organisations ayant des programmes explicitement socialistes, comme Black Lives Matter, et pourquoi Google, YouTube, Facebook, Twitter et d’autres géants de l’Internet favorisent apparemment les contenus et les utilisateurs de gauche, voire socialistes, plutôt que de droite.

Codiv19 et émeutes : le verrouillage

Nous pouvons voir le plan socialiste des entreprises en action avec les confinements de Covid-19 et les émeutes Black Lives Matter/Antifa. Les mesures de verrouillage draconiennes employées par les gouverneurs et les maires démocrates et les destructions perpétrées par les émeutiers font le travail que les entreprises socialistes veulent voir faire. Faut-il s'étonner que les élites des entreprises favorisent la politique de gauche ? En plus de déstabiliser l'État-nation, les politiques de gauche contribuent à détruire les petites entreprises, éliminant ainsi les concurrents.

Comme le souligne la Fondation pour l'éducation économique (FEE), les fermetures et les émeutes se sont combinées pour donner un coup de poing à des millions de petites entreprises, – “l’épine dorsale de l'économie américaine”, – dans toute l’Amérique. La FEE a indiqué que « ...7,5 millions de petites entreprises américaines risquent de fermer leurs portes pour de bon. Une enquête plus récente a montré que même avec des prêts fédéraux, près de la moitié des propriétaires de petites entreprises disent qu'ils devront fermer pour de bon. Le bilan est déjà lourd. Rien qu'à New York, les commandes de produits à domicile ont forcé la fermeture définitive de plus de 100 000 petites entreprises ».

En outre, les entreprises appartenant à des minorités sont les plus à risque. Même le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est d'accord : « Elles représentent 90 % des entreprises new-yorkaises et sont confrontées aux défis les plus difficiles. »

En attendant, comme le fait également remarquer la FEE, rien ne prouve que les mesures de verrouillage aient fait quoi que ce soit pour ralentir la propagation du virus. De même, rien ne prouve que Black Lives Matter ait fait quoi que ce soit pour aider les vies noires. Au contraire, la campagne émeutière et meurtrière de BLM et d’Antifa a prouvé que les vies noires n’ont pas d'importance pour BLM. En plus d'avoir assassiné des Noirs, les émeutes de protestation de BLM et d’Antifa ont causé d'énormes dommages aux commerces et aux quartiers noirs, et donc, elles ont couté des vies noires.

Alors que les petites entreprises ont été écrasées par la combinaison de fermetures draconiennes et de folies émeutières, des géants de l'entreprise comme Amazon ont prospéré comme jamais auparavant. Ces deux évolutions ont eu lieu “par hasard” pour nous rapprocher du socialisme d'entreprise.

Comme l'a fait remarquer BBC News, au moins trois des géants de la technologie, – Amazon, Apple et Facebook, – ont bénéficié de gains massifs pendant les mesures de verrouillage, gains qui ont sans doute été favorisés par des émeutes qui ont coûté entre un et deux milliards de dollars en dommages matériels. Au cours des trois mois qui se sont terminés en juin, Amazon a réalisé « un bénéfice trimestriel de 5,2 milliards de dollars (4 milliards de livres sterling), le plus important depuis la création de la société en 1994, et ce malgré les dépenses importantes en équipements de protection et autres mesures dues au virus ».

Les ventes d'Amazon ont augmenté de 40 % au cours des trois mois qui se sont terminés en juin. Comme le rapporte TechCrunch, Facebook et ses plateformes WhatsApp et Instagram ont vu le nombre d'utilisateurs augmenter de 15 %, ce qui a porté les revenus à un grand total de 17,74 milliards de dollars au premier trimestre.

Le nombre total d'utilisateurs de Facebook a atteint trois milliards d'internautes en mars, soit les deux tiers des internautes du monde entier, un record. Les revenus d'Apple ont grimpé en flèche au cours de la même période, les bénéfices trimestriels ayant augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 59,7 milliards de dollars. « Walmart, la plus grande chaîne alimentaire du pays, a déclaré que les bénéfices ont augmenté de quatre pour cent, à 3,99 milliards de dollars », au cours du premier trimestre de 2020, comme l’a rapporté le Washington Post.

Ces mêmes entreprises sont également des partisans majeurs de BLM et des groupes affiliés. Comme l'a rapporté CNET, « Google s'est engagé à verser 12 millions de dollars, tandis que Facebook et Amazon donnent tous deux 10 millions de dollars à divers groupes qui luttent contre "l'injustice raciale". Apple s'est engagé à verser 100 millions de dollars pour une nouvelle initiative en faveur de l'équité et de la justice raciales qui ‘remettra en question les obstacles systémiques aux opportunités et à la dignité qui existent pour les communautés de couleur, et en particulier pour la communauté noire’, selon le PDG d’Apple, Tim Cook. »

Est-ce juste une coïncidence que le nombre de petites entreprises ait été presque réduit de moitié par les fermetures de Covid-19 et les émeutes BLM/Antifa, alors que les géants de l'entreprise ont consolidé leur emprise sur l'économie, ainsi que leur pouvoir sur l'expression individuelle sur Internet et au-delà ? Ou alors, les fermetures et les émeutes prouvent-elles que le socialisme d'entreprise est en marche ? Et le “woke capitalism” (‘capitalisme [r]éveillé’) n'est-il qu'une campagne de relations publiques concertée visant à apaiser les militants et les Noirs afin de s'attirer des faveurs et d’éviter de mettre en cause la culture (‘cancel culture’) ? Ou bien le ‘capitalisme [r]éveillé’ exprime-t-il réellement des intérêts socialistes corporatifs et globalistes ? À quoi ressemblerait une politique qui servirait de tels intérêts

Le ‘Corporate Socialism’ et son gauchisme

Pour renforcer le programme globaliste du ‘Corporate Socialism’, leurs monopoles ou quasi-monopoles, un credo politique serait probablement de promouvoir la libre circulation des travailleurs au-delà des frontières nationales et serait donc internationaliste plutôt que nationaliste.

Les monopoles ou monopoles en devenir des entreprises globalisées géantes bénéficieraient probablement de la création de types d'identité totalement nouveaux pour de nouveaux marchés spécialisés. Ils accueillent donc et encouragent le pluralisme des sexes, le transsexualisme et d’autres morphismes sexuellement identitaires. Le bouleversement des catégories d’identité de genre stables érode et contribue au démantèlement de la famille, le dernier bastion d'influence protégeant les masses contre le pouvoir des entreprises.

En fin de compte, le ‘Corporate Socialism’ mondial bénéficierait d'un monopole gouvernemental unique globalisé avec un seul ensemble de lois, et promouvrait ainsi un internationalisme sans frontières sous un gouvernement mondial, de préférence sous leur contrôle total, autrement dit le globalisme [mondialisme pour les Français]. Tout cela bénéficierait plantureusement de l’élimination des petites entreprises.

Comment cela s’inscrit-il dans le cadre du gauchisme contemporain ? Il a les mêmes objectifs. Le gauchisme encourage une immigration sans entraves. Il encourage le pluralisme des sexes et le transgenrisme et appelle ouvertement à la dissolution de la famille. Il cherche à détruire la mémoire historique, la culture traditionnelle, le christianisme et l’État-nation. Il vise à créer un monopole mondial du gouvernement. Il méprise les petites entreprises et la libre entreprise.

Ainsi, la politique de gauche s’aligne parfaitement avec les intérêts globalistes des entreprises monopolistiques. Le ‘Corporate Socialism’ est le bénéficiaire de leur ‘activisme’.

Michael Rectenwald

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Deux ans après son arrivée à Tripoli, Balbo charge Desio de créer le musée libyen d'histoire naturelle et de diriger les recherches géologiques-minérales et sur les eaux artésiennes dans le sous-sol. Au cours de ses recherches, Desio a découvert un gisement de magnésium et de potassium dans l'oasis de Marada ainsi que la présence d'hydrocarbures dont, comme mentionné plus haut, les premiers litres de pétrole ont été extraits en 1938, dont la fameuse grande bouteille que le professeur m'a montrée lors de notre rencontre à Milan...

Deux ans après son arrivée à Tripoli, Balbo charge Desio de créer le musée libyen d'histoire naturelle et de diriger les recherches géologiques-minérales et sur les eaux artésiennes dans le sous-sol. Au cours de ses recherches, Desio a découvert un gisement de magnésium et de potassium dans l'oasis de Marada ainsi que la présence d'hydrocarbures dont, comme mentionné plus haut, les premiers litres de pétrole ont été extraits en 1938, dont la fameuse grande bouteille que le professeur m'a montrée lors de notre rencontre à Milan...

Quelques penseurs isolés contestent cette réduction. Parmi eux, en Italie, Francesco Tomatis, spécialiste de la philosophie de Schelling, s'est distingué avec son livre monumental, La via della montagna (Le chemin de la montagne), aujourd'hui en librairie chez Bompiani Editore, qui reprend une conception mystique de la pratique de l'alpinisme (686 pages, € 20,00). Selon Tomatis : "Grâce à la concentration en montagne des éléments de vie [...] ; ils sont utilisables [...] pour la régénération cyclique mais aussi innovante et évolutive de tout être vivant" (p. 9). Aller à la montagne ouvre à la connaissance, à condition toutefois de laisser dans la vallée des instances purement subjectivistes et volontaristes : "Personne ne peut ouvrir la voie de la montagne. Elle s'ouvre plutôt à nous" (p. 9), c’est-à-dire à ceux qui l'abordent avec humilité et audace, motivés par la recherche de l'original, dans la conscience de la mortalité constitutive de chaque entité. Celui qui marche sur les sentiers ou grimpe sur les parois verticales, s'il est animé par de telles intentions, peut vivre : "une conversion à la richesse foisonnante du monde de la montagne [...], une descente sur le versant ensoleillé [...], révolutionnaire et archétypale pour tout être vivant, précisément parce que le re-cordo de l'ascension extatique, perpétuellement vivant dans son vertige, dessine un simple "ça", bien réel et vide" (p. 10). La rencontre avec la multiplicité vivante de la montagne, révèle une connaissance qui dit la présence de la souveraineté dans chaque entité, en effet elle découvre dans la présence, au sens émirati, la seule façon de se donner au "supervectorat" (p. 10). C'est l'acquisition spontanée d'une vision verticale, qui transforme sans violence celui qui en est le porteur, le rendant ainsi en phase avec la métamorphose cyclique et toujours égale mais différente (semblable à ce qu’en disait Klages) de toute chose.

Quelques penseurs isolés contestent cette réduction. Parmi eux, en Italie, Francesco Tomatis, spécialiste de la philosophie de Schelling, s'est distingué avec son livre monumental, La via della montagna (Le chemin de la montagne), aujourd'hui en librairie chez Bompiani Editore, qui reprend une conception mystique de la pratique de l'alpinisme (686 pages, € 20,00). Selon Tomatis : "Grâce à la concentration en montagne des éléments de vie [...] ; ils sont utilisables [...] pour la régénération cyclique mais aussi innovante et évolutive de tout être vivant" (p. 9). Aller à la montagne ouvre à la connaissance, à condition toutefois de laisser dans la vallée des instances purement subjectivistes et volontaristes : "Personne ne peut ouvrir la voie de la montagne. Elle s'ouvre plutôt à nous" (p. 9), c’est-à-dire à ceux qui l'abordent avec humilité et audace, motivés par la recherche de l'original, dans la conscience de la mortalité constitutive de chaque entité. Celui qui marche sur les sentiers ou grimpe sur les parois verticales, s'il est animé par de telles intentions, peut vivre : "une conversion à la richesse foisonnante du monde de la montagne [...], une descente sur le versant ensoleillé [...], révolutionnaire et archétypale pour tout être vivant, précisément parce que le re-cordo de l'ascension extatique, perpétuellement vivant dans son vertige, dessine un simple "ça", bien réel et vide" (p. 10). La rencontre avec la multiplicité vivante de la montagne, révèle une connaissance qui dit la présence de la souveraineté dans chaque entité, en effet elle découvre dans la présence, au sens émirati, la seule façon de se donner au "supervectorat" (p. 10). C'est l'acquisition spontanée d'une vision verticale, qui transforme sans violence celui qui en est le porteur, le rendant ainsi en phase avec la métamorphose cyclique et toujours égale mais différente (semblable à ce qu’en disait Klages) de toute chose. La pratique de l'alpinisme se traduit, comme l'a rappelé René Daumal dans son Mont Analogue, en termes poétiques : un savoir qui s'applique dans une action, comme dans l'art entendu au sens traditionnel. Tomatis y explique, verum et factum convertuntur, réalisant la coïncidence entre l'ascension et la descente. La recherche spontanée de la divinité se manifeste dans la marche en montagne, elle donne lieu à une connaissance naïve, non achevée sur elle-même, se référant à autre chose, à l' « ultériorité hyperbolique » qui regarde à la verticale, exposée à la hauteur. Le livre se développe en deux parties, une partie ascendante et une partie descendante. L'itinéraire proposé semble structuré sur la voie épistrophique et hypostatique du néoplatonisme, car la "source nivelée" que l'on atteint verticalement est la même que celle qui, au retour, innerve, par sa présence, la vie multiforme de la montagne. L'ascension et la descente se développent autour de la montagne, symboliquement comprise comme axis mundi, suspendue entre la limite mortelle et la dimension verticale à laquelle nous tendons.

La pratique de l'alpinisme se traduit, comme l'a rappelé René Daumal dans son Mont Analogue, en termes poétiques : un savoir qui s'applique dans une action, comme dans l'art entendu au sens traditionnel. Tomatis y explique, verum et factum convertuntur, réalisant la coïncidence entre l'ascension et la descente. La recherche spontanée de la divinité se manifeste dans la marche en montagne, elle donne lieu à une connaissance naïve, non achevée sur elle-même, se référant à autre chose, à l' « ultériorité hyperbolique » qui regarde à la verticale, exposée à la hauteur. Le livre se développe en deux parties, une partie ascendante et une partie descendante. L'itinéraire proposé semble structuré sur la voie épistrophique et hypostatique du néoplatonisme, car la "source nivelée" que l'on atteint verticalement est la même que celle qui, au retour, innerve, par sa présence, la vie multiforme de la montagne. L'ascension et la descente se développent autour de la montagne, symboliquement comprise comme axis mundi, suspendue entre la limite mortelle et la dimension verticale à laquelle nous tendons.

Je cite Pierre Manent, qui me parait particulièrement éclairant :

Je cite Pierre Manent, qui me parait particulièrement éclairant :

Manent trouve donc la racine de cet « esprit artistique du temps » dans la philosophie politique moderne, celle qui a « popularisé » cette notion d’état de nature et qui s’en est servi pour fonder des gouvernements d’un type nouveau.

Manent trouve donc la racine de cet « esprit artistique du temps » dans la philosophie politique moderne, celle qui a « popularisé » cette notion d’état de nature et qui s’en est servi pour fonder des gouvernements d’un type nouveau.  Il serait possible de prolonger l’analyse de Manent (et de Tocqueville) en faisant remarquer que la science moderne n’est pas non plus sans rapport avec les caractéristiques de l’art contemporain que nous avons mis en évidence. On pourrait par exemple, sans grande difficultés, tracer des parallèles entre la théorie néo-darwinienne concernant l’origine de la vie et l’évolution des espèces, et la Weltanschauung propagée par « l’avant-garde » artistique au 20ème siècle. Enfin, il serait possible de relier tous les fils en analysant les rapports qui existent entre la science moderne et la philosophie politique moderne.

Il serait possible de prolonger l’analyse de Manent (et de Tocqueville) en faisant remarquer que la science moderne n’est pas non plus sans rapport avec les caractéristiques de l’art contemporain que nous avons mis en évidence. On pourrait par exemple, sans grande difficultés, tracer des parallèles entre la théorie néo-darwinienne concernant l’origine de la vie et l’évolution des espèces, et la Weltanschauung propagée par « l’avant-garde » artistique au 20ème siècle. Enfin, il serait possible de relier tous les fils en analysant les rapports qui existent entre la science moderne et la philosophie politique moderne.  D’autre part, la modernité est déjà une histoire vieille de plusieurs siècles et le phénomène qui nous intéresse date du 20ème siècle tout au plus, il ne peut donc pas être imputé à « la modernité » ou à « l’individualisme démocratique » purement et simplement. Le Paris que nous admirons tant et dont nous regrettons qu’il soit de plus en plus défiguré par les créations des architectes contemporains, ce Paris est pour l’essentiel est une création de la modernité. Comme l’écrit Claire Berlinski :

D’autre part, la modernité est déjà une histoire vieille de plusieurs siècles et le phénomène qui nous intéresse date du 20ème siècle tout au plus, il ne peut donc pas être imputé à « la modernité » ou à « l’individualisme démocratique » purement et simplement. Le Paris que nous admirons tant et dont nous regrettons qu’il soit de plus en plus défiguré par les créations des architectes contemporains, ce Paris est pour l’essentiel est une création de la modernité. Comme l’écrit Claire Berlinski :  En fait, nous ne devons pas oublier que la modernité, d’un point de vue politique, s’est d’emblée présentée sous un double aspect. Avec l’affirmation des droits de l’individu et en même temps qu’elle est venue l’affirmation d’un commun particulièrement vigoureux, sous la forme de la nation. La déclaration des Droits de l’Homme de 1789 est aussi la déclaration des droits du citoyen et elle est, pour ainsi dire, concomitante de la transformation des Etats Généraux en Assemblée Nationale. La déclaration d’indépendance des Etats-Unis, qui affirme que tous les hommes ont été créés égaux et sont dotés de certains droits inaliénables, commence en évoquant le droit à « une place séparée et égale » que « les Lois de la Nature et du Dieu de la Nature », donnent à chaque peuple. La modernité, c’est aussi la montée en puissance des nations et les deux guerres mondiales, par leur ampleur totalement inédite, ont à l’évidence quelque chose à voir avec cette formidable énergie collective générée par les principes modernes. La modernité politique, en d’autres termes, ne peut pas être résumée à « l’individualisme ». Il y a toujours eu un autre pôle : le pôle de la « nation sacrée ». Bien évidemment ces deux pôles sont en tension mais, pendant assez longtemps, cette tension a pu être considérée comme productive. Ce n’est que depuis le vingtième siècle, et même depuis le milieu de celui-ci, que la dialectique moderne entre l’individu et la communauté semble avoir été rompue, avec une victoire presque sans partage de l’individu et de ses « droits », « droits » qui eux-mêmes se sont étendus presque à l’infini. Par une coïncidence qui n’en est très vraisemblablement pas une, c’est à peu près au même moment que les artistes ont largué les amarres et ont fait voile sur l’océan du bizarre et du laid, que leur rapport au passé est devenu celui du mépris, du rejet ou de l’oubli.

En fait, nous ne devons pas oublier que la modernité, d’un point de vue politique, s’est d’emblée présentée sous un double aspect. Avec l’affirmation des droits de l’individu et en même temps qu’elle est venue l’affirmation d’un commun particulièrement vigoureux, sous la forme de la nation. La déclaration des Droits de l’Homme de 1789 est aussi la déclaration des droits du citoyen et elle est, pour ainsi dire, concomitante de la transformation des Etats Généraux en Assemblée Nationale. La déclaration d’indépendance des Etats-Unis, qui affirme que tous les hommes ont été créés égaux et sont dotés de certains droits inaliénables, commence en évoquant le droit à « une place séparée et égale » que « les Lois de la Nature et du Dieu de la Nature », donnent à chaque peuple. La modernité, c’est aussi la montée en puissance des nations et les deux guerres mondiales, par leur ampleur totalement inédite, ont à l’évidence quelque chose à voir avec cette formidable énergie collective générée par les principes modernes. La modernité politique, en d’autres termes, ne peut pas être résumée à « l’individualisme ». Il y a toujours eu un autre pôle : le pôle de la « nation sacrée ». Bien évidemment ces deux pôles sont en tension mais, pendant assez longtemps, cette tension a pu être considérée comme productive. Ce n’est que depuis le vingtième siècle, et même depuis le milieu de celui-ci, que la dialectique moderne entre l’individu et la communauté semble avoir été rompue, avec une victoire presque sans partage de l’individu et de ses « droits », « droits » qui eux-mêmes se sont étendus presque à l’infini. Par une coïncidence qui n’en est très vraisemblablement pas une, c’est à peu près au même moment que les artistes ont largué les amarres et ont fait voile sur l’océan du bizarre et du laid, que leur rapport au passé est devenu celui du mépris, du rejet ou de l’oubli.