mercredi, 09 décembre 2020

Le droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion

Ceci inclut le temps de transport travail-domicile, les congés, les temps de repos, soirée, week-end, etc

La France a été le premier pays à avoir intégré ce droit dans le code du travail. Elle a été rejointe par la Belgique, l'Italie et la France. Rien de tel n'existe encore, ni dans les autres Etats européens ni semble-t-il ailleurs dans le monde.

Or avec dans l'immédiat la nécessité d'un télétravail au moins partiel en conséquence de l'épidémie Covid-19 et par ailleurs la généralisation des outils permettant le travail à distance, le problème du droit à la déconnexion est évoqué dans les pays ne disposant pas d'une telle législation, y compris en Russie et en Chine.

Selon un rapport européen datant de janvier 2020 Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age 34% des salariés, qu'il s'agisse d'hommes aussi bien que de femmes, travaillent actuellement uniquement à domicile. Or si ceci leur apporte certains avantages, en terme de flexibilité du temps de travail, il apparaît que les conséquences nuisibles sur leur santé se généralisent. Ils travaillent toute la journée, sans temps de repos le matin et le soir, y compris au temps des repas. Ils sont constamment sous tension et éprouvent de moins en moins le désir de s'informer, même grâce à la télévision. De plus les troubles du sommeil et les insomnies se généralisent. Les rapports familiaux sont en permanence dérangés.

Les principaux bénéficiaires de l'absence de droit à la déconnexion sont les employeurs. Ils ont vite compris les avantages qu'ils pouvaient en tirer pour pouvoir disposer de salariées toujours accessibles. Ces travailleurs ne disposent pour le moment d'aucun droit leur permettant de s'y opposer. Les organisations syndicales commencent seulement à s'en préoccuper, mais n'ont pas encore trouver le moyen de mieux protéger les travailleurs.

L'Union Européenne devrait se saisir du problème. D'ores et déjà, dans une résolution adoptée le 1er décembre 2020, le Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) du parlement européen devra proposer à la Commission Européenne une directive européenne reconnaissant ce droit. Celle-ci devrait être votée en séance plénière en janvier 2021. Mais il appartiendra aux Etats-membres de la mettre effectivement en œuvre. Or comme dans ces Etats le poids politique des employeurs est considérablement plus élevé que celui des employé(e)s, le droit à la déconnexion ne semble pas près de devenir la règle

13:50 Publié dans Actualité, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, travail, déconnexion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le pan-turquisme et son impact en géopolitique

Le pan-turquisme et son impact en géopolitique

Dimitrios Aristopoulos

Du 27 septembre au 10 novembre, une guerre entre l'Azerbaïdjan et les troupes arméniennes sur le territoire du Haut-Karabakh (Artsakh) a retenu l'attention de toute la communauté internationale. Nous avons non seulement été témoins du grand soutien de la Turquie et du président Recep Tayyip Erdogan au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour l'effort de guerre, mais en même temps, d'autres membres du Conseil turc, composé du Kazakhstan, du Kirghizstan et de l'Ouzbékistan, ainsi que de la Hongrie en tant qu'État observateur, ont déclaré leur soutien à la cause azerbaïdjanaise. Il s'agit là de manifestations évidentes de l'idéologie panturque qui est fortement répandue dans ces pays.

Qu'est-ce que le panturquisme ?

Le panturquisme est une idéologie nationaliste, née au XIXe siècle, notamment chez les peuples turcophones vivant en Russie tsariste dans les années 1880, et qui s'est ensuite développée en Asie mineure. Sans jamais s’être établie comme l'idéologie officielle de l'État turc, elle a toujours été soutenue par les dirigeants d’Ankara, qu'ils l'aient admise ou non.

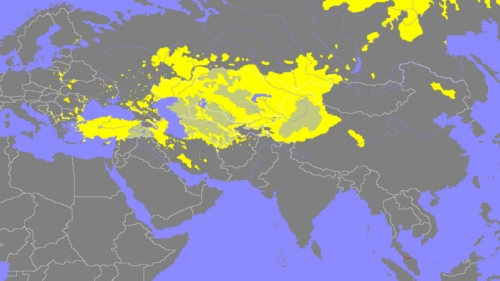

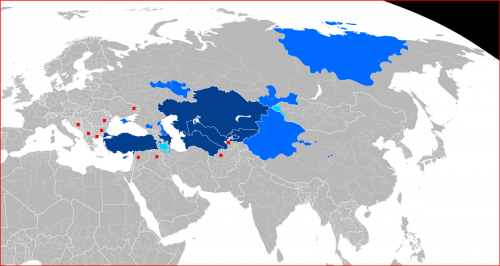

La base de l'idéologie panturque est l'émancipation des peuples turcophones, visant ensuite à leur union. Les peuples turcophones sont ceux que l'on trouve en Crimée, en Azerbaïdjan, dans le Caucase, au Turkménistan, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kirghizstan, en Sibérie, en Afghanistan, en Iran, en Irak, en Syrie, en Bulgarie, en Yougoslavie, en Thrace occidentale, à Chypre et ailleurs avec, chapeautant le tout, la "Mère Turquie" pour créer un grand État turc de plus de 100 millions d'habitants.

Les slogans utilisés par les panturcs sont les suivants:

- "Là où il y a des Turcs, il y a une Turquie".

- "Le monde des Turcs est un tout".

- "Tous les Turcs sont une seule armée."

- "Le panturquisme en tant qu'idéal est une nourriture morale pour la nation."

- "Chypre est aussi turque que l'Asie Mineure et la Thrace occidentale."

Quelle est la différence entre les idéologies néo-ottomane et panturque ?

L'ottomanisme est en fait plus un mouvement politique ethno-religieux qu'un mouvement ethno-racial. Les ottomanistes déclarent leur foi en la sainteté et la pérennité de l'Empire ottoman et de son sultan, en cherchant l'idée d'un "empire" pour remplacer le nationalisme et l'ordre politique des États-nations dans lesquels ils vivent. Bien qu'ils reconnaissent l'existence de différentes ethnies parmi eux, ils pensent que les différences culturelles et locales doivent être laissées de côté lorsqu'il s'agit d'une unification politique religieuse.

En revanche, le panturquisme ne se concentre pas tant sur la religion que sur la tradition ethnique des peuples et des nations. Il cherche à s’unifier, politiquement et culturellement, sous un "grand" État-nation turc, car ils partagent une tradition turque commune. Le panturquisme s'associe généralement aux pays qui ont un "héritage culturel turc" et une langue turque comme idiome officiel. Les pays/régions qui peuvent être inclus dans cette liste sont la Crimée, l'Azerbaïdjan, le Caucase, le Turkestan, le Kazakhstan, le Xinjiang en Chine occidentale, le Kirghizstan, le Tatarstan, la Sibérie, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Bulgarie, Chypre et des régions de la Grèce du Nord et des îles orientales de l’archipel hellénique.

Comment l'idéologie panturque s'applique-t-elle dans notre géopolitique actuelle ?

Le panturquisme a toujours été la base idéologique du fonctionnement politique de la Turquie. Il a été le fondement idéologique sur lequel l'idéologie politique kémaliste s'est appuyée pour construire une grande Turquie. L’éradication de l'hellénisme en Asie Mineure en 1922, le génocide arménien de 1915-18 ainsi que celui des Assyriens, la persécution des Grecs de Constantinople en 1955, l'invasion de Chypre en 1974 ont tous été des effets de la doctrine panturque et de la politique expansionniste de la Turquie.

Dans le monde multipolaire actuel, où l'Occident a perdu ses valeurs et où l'Orient revendique son rôle historique conquérant, les acteurs traditionnellement importants sur l'échiquier international doivent faire face à leurs propres problèmes internes. Dans ce contexte, Erdogan place la dynamique du nationalisme panturquiste afin de créer une grande alliance des groupes ethniques turcs. Et le conflit actuel dans le Caucase, à un moment où aucune grande puissance n'est du côté des Azéris, est une autre occasion d’asseoir sa présence dans la région. L'intervention de la Turquie en Libye, ainsi qu'en Syrie et ses revendications sur les zones économiques de la Grèce et de Chypre en Méditerranée orientale, fait également partie de l'agenda politique panturc, bien que ce soit l'ottomanisme qui soit utilisé comme arme idéologique dans ces cas.

Exemples de politiques panturques dans la Turquie moderne

Bien que la Turquie, sous le règne d'Erdogan, ait théoriquement abandonné la rhétorique panturque au profit du néo-ottomanisme, dans la pratique, c'est toujours l'idéologie panturque qui détermine la géopolitique turque. De son soutien aux Frères musulmans et de son invasion du nord de la Syrie à son implication dans la guerre civile libyenne, en passant par les menaces de lâcher à nouveau l’immigration illégale sur sol de la Grèce et de l'Europe, et la guerre en Artsakh (Nagorno Karabakh), combinée à la persécution des Kurdes, ne sont rien d'autre que des éléments à l’ordre du jour dans la doctrine panturque et qui affectent la politique expansionniste de la Turquie. Lors de l'anniversaire de la mort de Kemal Ataturk, le 10 novembre 2016, Erdogan a ouvertement déclaré que "la Turquie est plus grande que la Turquie", tout en parlant de sa doctrine sur les "frontières de son cœur", déclarant en même temps que "nous ne pouvons pas être emprisonnés dans 780 000 km². Nos frères qui vivent dans les régions de Mossoul, Kirkuk, Humus, Skopje, sont peut-être au-delà des frontières naturelles de la Turquie, mais ils seront toujours présents en nos cœurs. Le plan visant à soutenir les Azéris dans la guerre de l'Artsakh n'était pas spontané, mais une partie de la doctrine de l'ancien ministre des affaires étrangères, devenu le rival politique d'Erdogan, Ahmet Davutoglu. Celui-ci avait publié en 2001 un livre intitulé Strategic Depth ; Turkey's International Position. Dans ce livre, Davutoglu déclarait : "À moins que l'Azerbaïdjan n'acquière une position régionale stable et forte dans le Caucase et l'Albanie dans les Balkans, il ne sera pas possible pour la Turquie d'accroître son poids dans l'une ou l'autre région ni de développer des politiques à l'égard de l'Adriatique et de la mer Caspienne, qui sont dans son voisinage immédiat et dans sa sphère d'influence.

Article original de Dimitrios Aristopoulos:

https://www.geopolitica.ru/en/article/pan-turkism-and-its...

13:02 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, pantouranisme, panturquisme, asie, affaires asiatiques, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

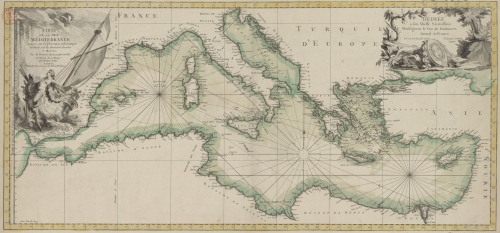

De la "Mare Nostrum" à l'Arctique, en passant par la Baltique, l'importance des "Méditerranéens" d'Eurasie

De la "Mare Nostrum" à l'Arctique, en passant par la Baltique, l'importance des "Méditerranéens" d'Eurasie

Un nouveau numéro d’Eurasia, la revue géopolitique de Claudio Mutti

Par Cristiano Puglisi

Ex: https://blog.ilgiornale.it/puglisi

Un précieux cadeau de Noël pour les passionnés de géopolitique ! En effet, le nouveau numéro (n° 61) d’Eurasia, Magazine d'études géopolitiques, vient d’être publié ces jours-ci (et est donc disponible à la vente). Le titre intrigue : "Les Méditerranéens d'Eurasie". Le volume traite du thème de la domination sur les mers, où de plus en plus de facteurs défient les grandes puissances de l'époque actuelle. Il parle bien sûr des États-Unis, de la Chine et de la Russie, mais aussi d'acteurs régionaux ambitieux comme la Turquie, engagée dans la Méditerranée orientale, théâtre, comme le disent les chroniques, d'un différend avec la Grèce, Chypre et la France. Mais pourquoi décliner le terme "Méditerranée" au pluriel ? Y a-t-il d'autres mers qui peuvent être définies de cette manière, d’être « entre les terres », en dehors de la Méditerranée éponyme ?

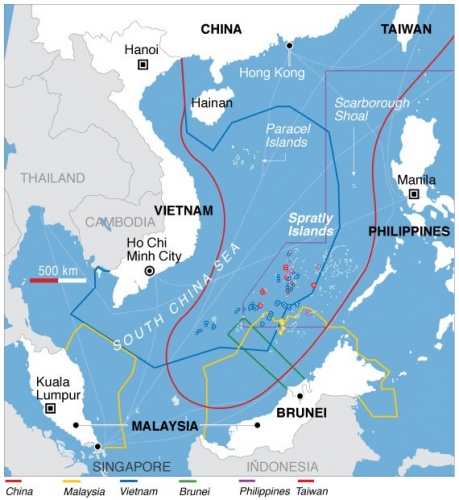

La Méditerranée - explique le directeur d’Eurasia, le professeur Claudio Mutti - est un bassin maritime qui, comme le dit le mot lui-même, est "au milieu des terres", étant presque entièrement circonscrit par elles. Si la mer Méditerranée par excellence est celle qui sépare les côtes de l'Europe, de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord, Yves Lacoste a identifié deux autres mers que l'on peut également définir comme "méditerranéennes", car elles sont entourées de terres : une "Méditerranée" américaine, formée par le golfe du Mexique et la mer des Antilles, ainsi qu'une "Méditerranée" extrême orientale, formée par la mer Jaune, la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale. En appliquant le critère de la géopolitique française à la masse continentale eurasienne, il en résulte que les rivages de notre grand continent sont baignés, outre la Méditerranée éponyme, par trois autres mers "méditerranéennes" : l'océan Arctique, la Baltique et la Méditerranée extrême-orientale".

On parle de réalités géographiques au centre du présent et de l'avenir du monde : si les États-Unis d'Amérique sont considérés comme l'archétype d'une puissance thalassocratique, il n'en va pas de même pour la Chine, pourtant le défi entre les deux géants géopolitiques semble destiné à devenir de plus en plus réel sur les mers.

La stratégie terrestre des Etats-Unis - poursuit Claudio Mutti - après avoir tenté en vain d'attaquer la République populaire de Chine en déstabilisant ses provinces les plus intérieures (Tibet et Xinjiang), vise à saboter les projets d'infrastructure de la Nouvelle Route de la Soie. Mais plus que la terre, c'est la mer qui s'impose comme le théâtre du conflit sino-américain. Déjà à l'époque d'Obama, les États-Unis, alarmés par la suprématie productive que la Chine était en train d'acquérir, ont déplacé leur axe géostratégique vers la zone indo-pacifique, où s'installait le nouveau centre du commerce mondial. D'où l'importance géostratégique de la "Méditerranée" extrême-orientale et, en particulier, de la mer de Chine méridionale, une zone qui, en plus d'être riche en ressources naturelles, est le centre des activités économiques mondiales. Ici, dans cette zone contestée entre les deux superpuissances, la présence militaire des États-Unis vise à exercer une action d’ "endiguement" contre la Chine qui pourrait retarder le déclin de l'hégémonie américaine".

Mais, comme on l'a dit, il existe aussi une série de puissances régionales qui définissent leur vision stratégique avec bien plus qu'un simple regard sur le contexte maritime. Parmi celles-ci, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, auquel, dans ce numéro d'Eurasia, de nombreuses réflexions sont consacrées.

Cem Gürdeniz.

La projection maritime actuelle de la Turquie - explique Mutti - est codifiée dans la désormais célèbre doctrine du "Pays bleu" (Mavi Vatan) formulée par l'amiral Cem Gürdeniz. On peut dire que cette doctrine affine la vision géopolitique "néo-ottomane", qui a été révisée à la lumière de la nature péninsulaire de l'Anatolie et de l'importance fondamentale des mers qui baignent ses côtes. Les stratèges d'Ankara sont convaincus que le jeu de la suprématie mondiale se jouera sur les mers et les océans du monde. L'avenir de la Turquie dépendra donc de son enracinement dans la Méditerranée. C'est dans cette perspective qu'Ankara a ouvert plusieurs fronts sur les rives de la Méditerranée, de Chypre à la Libye, au risque de provoquer une levée de boucliers de tous côtés.

Fascinant, ne serait-ce que par la puissance qu'il exerce sur les fantasmes de l'imaginaire collectif, habitué à le relier aux souvenirs des expéditions historiques et héroïques, est la course pour la maîtrise de l'Océan Arctique...

Vous pouvez vous faire une idée de l'importance de l'océan Arctique (ou « Océan Glacial Arctique », selon le nom utilisé par les géographes italiens) - conclut M. Mutti - si vous considérez que l'année dernière, l'administration américaine a tenté d'acheter le Groenland, la plus grande île du monde, qui appartient politiquement au Danemark, l'un des huit États côtiers de la "Méditerranée" arctique. L'Arctique a pris une importance croissante non seulement pour les ressources naturelles présentes dans ses fonds marins, mais aussi pour les nouvelles routes maritimes qui le traversent, plus courtes et plus sûres que le canal de Suez, le canal de Panama ou le détroit de Magellan, même si les routes arctiques (dont l'utilisation est principalement saisonnière et liée au pétrole et au gaz naturel) sont encore loin de dépasser en importance les routes commerciales habituelles".

Pour commander ce numéro exceptionnel: https://www.eurasia-rivista.com/negozio/lxi-i-mediterranei-delleurasia/

12:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, claudio mutti, méditerranée, océan arctique, mer de chine du sud, turquie, europe, affaires européennes, politique internatiionale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Crise du Haut-Karabagh avec Pierre Le Vigan & Gilbert Dawed

Cafe Noir N.00

La Crise du Haut-Karabagh

avec Pierre Le Vigan & Gilbert Dawed

11:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, géopolitique, politique internationale, caucase, europe, arménie, azerbaïdjan, haut karabakh, nagorno-karabakh, artzakh |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

A propos du livre de Françoise Bonardel Triptyque pour Albrecht Dürer

Luc-Olivier d'Algange:

A propos du livre de Françoise Bonardel

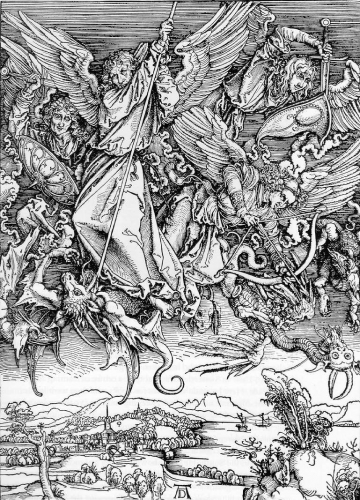

Triptyque pour Albrecht Dürer

La conversation sacrée

Peu d'essais échappent à l'alternative, ou au double écueil, de l'érudition pure et de la simplification plus ou moins polémique. Triptyque pour Albrecht Dürer est de ceux-là, rares, qui, tout en étant à la fois œuvre érudite et œuvre de combat, ne l'est que pour accomplir ce dont elle parle, rejoignant ainsi, à travers ses manifestations, et dans un beau voyage, l'instant de la rencontre du regard avec l'œuvre qui, en nous, mystérieusement, est antérieure au regard.

Une intuition vague hante les esprits. Quelque chose semble s'être perdu que l'on ne saurait définir mais qui nous tient en exil de cette part de nous-mêmes et du monde qui resplendit dans le secret et que l'on pourrait, si des réminiscences nous en viennent, nommer l'Ame, la nôtre, l'intime, la proche et si lointaine, et l'Ame du monde, à laquelle elle donne accès,- celle que Virgile figure sur le Bouclier de Vulcain.

Or, en ces temps profanés et profanateurs, une si âpre volition nihiliste, issue de l'esprit de vengeance, s'est emparée de nous que nous en sommes venus à manquer à l'Ame du monde, tant est si bien, avec de telles ingéniosités techniques, un tel affairisme, que notre propre âme s'est éloignée vertigineusement de nous-mêmes, au point qu'il semblerait presque, parfois, qu'elle n'existe pas, qu'il n'y eût jamais d'âme nulle part, pas davantage en nous-même que dans le monde, et que tout, l'univers, les hommes, la nature, se réduit à une machine, destinée à servir d'autres machines plus performantes.

Ce qui nous manque, Françoise Bonardel le nomme et l'illustre, le définit et l'exerce, n'est autre que la conversation sacrée. L'ouvrage, à cet égard, dépasse de loin l'intérêt que déjà nous pourrions porter à un travail fortement étayé sur Albrecht Dürer. On ne saurait mieux dire ce qu'est une conversation sacrée qu'en s'y livrant, c'est-à-dire en s'aventurant dans cette subversion du temps qui révèle les strates, le palimpseste, les nuées et les nuances des temporalités qui échappent habituellement à l'attention limitée, calculante, à l'égrènement uniforme, au cours linéaire qui est celui de l'usure.

Ce qui nous manque, Françoise Bonardel le nomme et l'illustre, le définit et l'exerce, n'est autre que la conversation sacrée. L'ouvrage, à cet égard, dépasse de loin l'intérêt que déjà nous pourrions porter à un travail fortement étayé sur Albrecht Dürer. On ne saurait mieux dire ce qu'est une conversation sacrée qu'en s'y livrant, c'est-à-dire en s'aventurant dans cette subversion du temps qui révèle les strates, le palimpseste, les nuées et les nuances des temporalités qui échappent habituellement à l'attention limitée, calculante, à l'égrènement uniforme, au cours linéaire qui est celui de l'usure.

Dans la conversation sacrée le temps devient espace. Une œuvre n'est pas un objet de consommation culturel, moins encore une « côte » sur le marché de l'art, mais un événement de l'âme, voire un avènement qui surgit de l'entretien que nous avons avec elle. Or cette œuvre fut elle-même en conversation avec le paysage, l'idée, la forme, l'espace qu'elle créa et qu'elle porte jusqu'à nous, nous donnant ainsi accès au temps profond, où l'histoire et la légende de l'artiste et notre propre histoire coïncident.

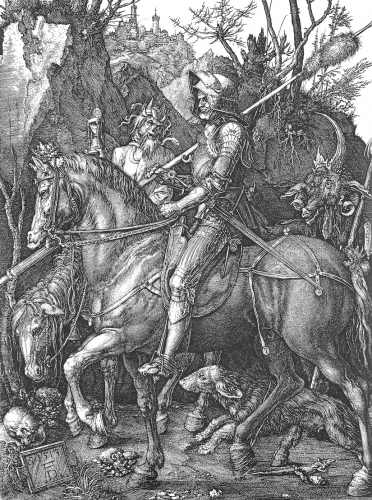

André Breton, ressaisissant le propos de Nicolas de Cues, évoquait le point suprême à partir duquel toutes choses cessent d'être perçues de façon contradictoire. Cette « omnivision » n'est jamais, pour l'être humain, que fugace, mais ce que cette expérience inscrit en nous est l'empreinte de l'œuvre que nous devrons accomplir, tels le Chevalier entre la Mort et le Diable, dont la Figure, nous dit Françoise Bonardel, ne saurait se réduire ni à un piétisme militant issu de la Réforme, ni à une figure faustienne, - mais s'ouvrant peut-être, ainsi que Friedrich Schlegel en eut l'intuition, qui voyait en Dürer « le Jacob Böhme de la peinture », à une autre Figure, à la fois antérieure et apocalyptique, au sens étymologique, laissant au visible la puissance de révéler l'Invisible.

Comment, au pas de sa monture, vaincre la Mort et tenir le Diable à distance ? Comment surmonter ce qui divise, le diaballein, et ne plus craindre la Mort, qui n'est ici qu'insignifiante et grotesque, afin d'aller vers ce qui, - loin, là-bas - laisse l'âme verdoyer dans la contemplation de l'infime et de l'immense ? La question ne saurait se réduire à l'histoire de la culture ou à une identification sentimentale car ce qui est en vue, cette Cité,- au-delà des arbres, tout en haut, où l'on devine le règne d'une grande paix de l'âme, - est tout aussi important que celui qui se dirige vers elle et dont la force et la résolution, en accord avec la perfection formelle de la gravure, son détail péremptoire, valent surtout par le dessein qu'elles proposent.

« L'exceptionnelle symbiose graphique entre simplicité et grandeur » qu'évoque Françoise Bonardel à propos de Dürer, donne au mot apparaître la plénitude de son sens. L'apparaître n'est pas seulement apparence, surface sur laquelle l'attention glisserait pour se perdre dans l'indéfini, mais une force qui se grave, un sceau invisible qui suscite le visible, le fait paraître, le dévoile dans son irréductible singularité ontologique. Françoise Bonardel cite à juste escient Heidegger: « Lui, le peintre Dürer en représentant un objet isolé à partir de sa situation fortuite, ne se borne pas à en faire apparaître un aspect isolé, offert au regard; mais à montrer chaque fois l'objet isolé en tant que cet objet unique dans son unicité, il rend visible l'Etre même dans un lièvre, l'être-lièvre, l'être animal de cet animal ».

A la singularité des êtres, témoins de l'attente et de l'éclaircie de l'être, correspond, mais de façon plus mystérieuse, l'harmonique propre d'une cité, son être, à nul autre semblable, et avec lequel il nous est possible, dès lors que nous ne sommes pas exclusivement assignés à une durée profane, d'entrer en conversation. Le livre de Françoise Bonardel nous donne ainsi à visiter, ou mieux encore, à hanter, en voyageurs du temps, les trois cités emblématiques du destin d'Albrecht Dürer, Anvers, Nuremberg et Venise.

« Plus encore que les œuvres d'un artiste, écrit Françoise Bonardel, et que sa biographie, les lieux où il vécut, ou simplement passe, paraissent a postériori, la matrice où s'est forgé son regard dont nous aimerions comprendre quel défi, quel pari sur la vie en raviva un jour l'éclat ». A qui s'approche d'une cité emblématique, y entre, non en touriste mais en pèlerin, avec cette inscience divine, cette innocence qui laisse advenir les signes et les intersignes, un Réel est donné qui n'a plus rien de commun avec le réel des « réalistes », qui ne sera jamais qu'une chose abstraite.

Chaque voyageur, s'il n'est pas touriste, sait avancer tel le chevalier de Dürer, entre la Mort et le Diable, - entre la mort, toujours menaçante, de sa propre perception du monde qui en ferait un absent passant à côté de tout sans rien voir, et le Diable qui va diviser, en analyste chafouin, chaque chose, chaque paysage, chaque heure, jusqu'à les rendre incompréhensibles. Le bon voyageur se défie de lui-même et de ses représentations, et cette défiance est nécessaire à l'éveil de la plus grande confiance, que nous donnons et recevrons en retour. Avant même que notre savoir ou notre intelligence ne nous en disent les causes, l'aile de la réminiscence nous a frappés. Ce beau cheminement en compagnie du Noble Voyageur et de Dürer, son témoin, nous donne à comprendre que la raison ratiocinante, la raison redondante, la raison qui ignore sa propre raison d'être, peut-être, lorsqu'elle veut totaliser et planifier le monde, la pire folie.

Celui qui échappe aux Normes profanes et à la sécurité fallacieuse prend le risque de la mort et de la division pour l'éminente raison qu'il n'est encore, lui, contrairement à l'individu interchangeable, ni mort, ni désagrégé. La compacité de la Figure, sa précision drue creusée en détails, la façon encore dont elle s'inscrit dans la paysage, par une forme qui semble le sceau d'une empreinte invisible, en témoigne: son chemin sera celui de l'interprétation, de la droiture, de la chevalerie spirituelle telle que sut la définir Henry Corbin, et le risque encouru pour avoir quitté la fausse sécurité est déjà une victoire. C'est ainsi que nous le trouvons, ou le retrouvons, par l'intercession du Maître-livre de Françoise Bonardel, après de longs oublis et de piètres reniements, pour nous faire signe et nous dire qu'il ne tient qu'à nous d'être, par le ressouvenir d'une certaine tradition européenne, le matin profond d'une nouvelle et fière résolution.

Luc-Olivier d'Algange

11:33 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albrecht dürer, livre, françoise bonardel, luc-olivier d'algange, art, allemagne, 16ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook