Le recours aux frontières

http://www.europemaxima.com

vendredi 2 janvier 2009, par Georges Feltin-Tracol

La crise financière actuelle devrait réjouir les tenants de l’État puisqu’il sauve d’une ruine certaine bien des établissements bancaires. S’il faut en effet se féliciter de la fin du primat des « marchés » et des places financières, on ne peut que rester sceptique sur l’avenir de la crise. Assistons-nous aux prémices d’un effondrement général comme le prévoyait dès 1998 Guillaume Faye ou ne faut-il pas craindre que cette dramatique péripétie accélère plutôt le dessein d’intégration mondialiste ? Le réaliste pessimiste tend vers cette dernière hypothèse, car le F.M.I. souhaiterait devenir une Banque centrale planétaire. Si ce vœu se réalise, gageons que viendront ensuite une monnaie unique universelle (le mondo ?), puis un État mondial et, enfin, une société globale métissée. Cette marche insensée ne peut être empêchée (ou retardée) que si les États transgressent aujourd’hui un tabou et réhabilitent l’idée de frontières (peu importe ici le singulier ou le pluriel).

Il ne fait guère de doute que les « ploutoligarchies » transnationales exècrent cette idée qui contrarie leurs ambitions mortifères. C’est pourquoi, tout en injectant des sommes considérables dans des institutions financières en faillite, consacrant de la sorte un « communisme de marché » (1) dans lequel l’hyper-classe privatise des bénéfices gigantesques et « nationalise / étatise » des pertes faramineuses, les gouvernements se gardent de récuser le dogme du libre-échange (rien à voir ici avec les turpitudes strictement privées d’un haut-responsable français en poste à Washington). Pour la nouvelle classe dépeinte par Christopher Lasch, le protectionnisme (taxé de tous les maux dont le populisme et la xénophobie) n’est pas la réponse adéquate et, quand on ne le vilipende pas, les médias conservent un silence révélateur. En France, pendant longtemps, à part Maurice Allais, Emmanuel Todd soutint des thèses protectionnistes dans un cadre européen, mais d’une façon inaudible. Sa faible audience ne s’explique-t-elle pas aussi par l’incohérence de sa réflexion ? Favorable à un protectionnisme économique raisonnable, ce nationiste hostile aux souverainistes hexagonaux développe un discours républicain fortement intégrationniste. Or il n’a pas vu (ou compris) que nos sociétés d’Europe occidentale pâtissent d’une intense globalisation. L’anglicisme entend montrer le double phénomène qui frappe, entre autre, la France depuis deux générations :

— d’une part, une mondialisation extérieure initiée au début du XXe siècle, entérinée par les accords de Bretton Woods, le G.A.T.T. et le plan Marshall et amplifiée au milieu des années 1980 par la « révolution atlantique néo-libérale » reagano-thatchérienne de déréglementation de la circulation des capitaux et de l’ouverture progressive des marchés intérieurs européens à la concurrence intercontinentale,

— d’autre part, une mondialisation intérieure avec l’arrivée massive d’une immigration extra-européenne qui encourage l’islamisation, l’africanisation et la tiers-mondisation de l’Europe, et ce, combinée en même temps à une américanisation des mentalités et des attitudes ; ces processus ravageurs transforment par conséquent de vieilles sociétés solides en ensembles sociaux instables.

Vouloir le retour des frontières ne signifie pas seulement contester la mondialisation économique. Il s’agit aussi de contrer l’annihilation du politique.

Refonder des frontières (géo)politiques

Remettre dans les esprits et dans les faits l’idée de frontières exige au préalable l’abandon définitif du projet fumeux de « société ouverte ». La fermeture s’impose, car c’est une évidence incontestable que « la société politique est toujours société close, écrit Julien Freund. […] Elle a des frontières, c’est-à-dire elle exerce une juridiction exclusive sur un territoire délimité. […] Elle est l’âme des particularismes. En effet, toute société politique perdurable constitue une patrie et comporte un patrimoine » (2). Cependant, à rebours de la pensée uniforme la plus établie, il précise aussitôt que « clos n’est pas identique à statique, immobile, figé. Bien que close, la société politique n’est pas du tout repliée sur elle-même ni imperméable à ce qui se passe dans le reste du monde. Au contraire les bouleversements, modifications et innovations dans une société ont immanquablement un retentissement dans les autres sociétés (3) ». Ces incessantes interactions incitent au maintien de cette unité politique inscrite dans l’espace et le temps qu’est l’État qu’on ne saurait confondre avec l’État-nation qui n’en est qu’une des nombreuses manifestations historiques.

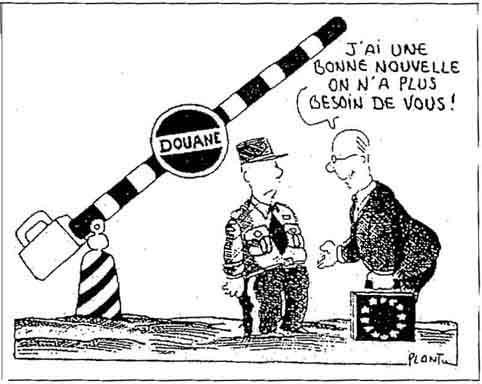

Malgré l’apparition d’acteurs nouveaux non étatiques marqués par l’émergence de réseaux transnationaux criminels (les maffias, Al-Qaida) ou religieux (Église catholique, sectes évangéliques, mouvements bouddhistes, etc.) et par la persistance de puissantes entreprises multinationales, le fait étatique subsiste, persiste, résiste, y compris pour des entités concernées à un processus d’intégration régionale telle que le Mercosur. L’exemple le plus flagrant reste la construction européenne avec l’Espace Schengen. Alors que les frontières intérieures de l’Union (entre les États-membres ou avec des voisins « sûrs » comme la Suisse, la Norvège ou l’Islande) s’estompent et se changent progressivement en quasi-limites administratives similaires au tracé séparant l’Île-de-France de la Bourgogne, ses frontières extérieures se renforcent théoriquement : on érige des murs high tech et on donne à l’Ukraine ou la Libye des millions d’euros pour qu’elles arrêtent chez elles toute la misère du monde. On comprend dès lors le dépit infantile des sans-frontièristes, ardents soutiens des hors-la-loi clandestins, qui éructent contre une « Europe-forteresse » fort peu fortifiée en réalité, car l’idéologie dominante mondialiste en fait une passoire indéniable.

Bien qu’elle s’inscrive dans une logique anti-stato-nationale, l’Union européenne sait bien qu’il lui faut des frontières, car une structure politique ne peut déployer son autorité que sur un espace plus ou moins strictement arpenté. Les eurocrates de Bruxelles cherchent à biaiser cette réalité par des élargissements toujours plus lointains. Ils préparent l’adhésion à moyenne échéance de la Turquie, du Maroc et d’Israël et songent d’y inclure un jour lointain l’Afghanistan, le Soudan et, pourquoi pas ?, la Papouasie - Nouvelle-Guinée… Il est cependant inéluctable que cette « Europe mondiale » se fracassera tôt ou tard sur le mur cruel des événements tragiques.

L’erreur originaire, ontologique même, des pères de la construction européenne fut de ne pas fixer dès le départ une limite ultime à leur ambitieux projet. Un européaniste exalté tel que Jean Thiriart en imagina plusieurs, de l’Irlande aux marches moldaves d’abord, de l’Islande à l’Union soviétique ensuite, de l’« Euro-U.R.S.S. » élargie à la Turquie, au Proche-Orient et à l’Afrique du Nord, enfin. Toutefois aussi étendus que fussent ces espaces géopolitiques fantasmés, ils savaient se donner des bornes. D’autres « européanistes » plus pragmatiques (Dominique Venner ou Henri de Grossouvre) évoquent plutôt un « noyau carolingien » basé sur une complémentarité franco-allemande ou sur un axe Paris - Berlin - Moscou. Ces considérations sur les limites ultimes d’une Europe idéale paraissent fort oiseuses à un moment où le machin de Bruxelles demeure un ectoplasme sectaire. Le repli vers les États et/ou les nations serait-il la solution en attendant mieux ? Méfions-nous toutefois de ce mirage : le cadre étatique et/ou national risque d’être comme ces chênes d’apparence robuste et en fait totalement pourris de l’intérieur, dévastés par le « cosmopolitisme » et des délocalisations industrielles massives.

Repenser des frontières économiques

Relancer le protectionnisme et sortir de l’O.M.C. seraient-elles des solutions judicieuses à la crise ? Des économistes bien-pensants rappellent que la Grande Dépression de 1929 s’installa durablement en raison du relèvement des barrières douanières et de l’adoption par Londres et Paris d’une « préférence impériale » fondée sur leurs colonies. Comparaisons n’est pas raison et on n’est plus dans les années 1930. Il serait temps de débarrasser le protectionnisme de toute connotation péjorative. Ce n’est pas la célébration d’une quelconque autarcie associée, parfois, à la décroissance (4), mais l’édification raisonnable d’« écluses » douanières qui freineraient, arrêteraient ou détourneraient les torrents de la marchandisation mondiale. On peut en outre exiger le retour des frontières en économie sans pour autant verser dans un excès protectionniste. D’autres voies anti-conformistes sont toujours envisageables.

Janpier Dutrieux suggère par exemple de « transcender le libre-échangisme et le protectionnisme, qui sont sources de conflits, et [de] leur opposer un système qui enrichit tout le monde. Ce système, c’est la mutualité commerciale » (5). Sans entrer dans les détails, il s’enchâsserait dans une « économie créditrice » avec « un étalon monétaire stable et fixe : l’eurostable » et « un nouveau système monétaire international autour d’une Union monétaire de compensation internationale qui fondera un mutualisme financier international » (6).

« De quoi s’agit-il, s’interroge donc Janpier Dutrieux ? Il s’agirait de mutualiser les avantages retirés de l’échange entre deux pays afin de ne pas léser la branche ou le secteur de production du pays exportateur (comme le fait le protectionnisme), ni pénaliser celui du pays importateur (comme le fait le libre-échangisme). Techniquement, il s’agirait d’appliquer une taxe sur les exportations (et non sur les importations), prélevée par la douane du pays exportateur. Cette taxe serait égale à la moitié de la rente de situation différentielle que possède la marchandise exportée par rapport à la même marchandise produite par le pays importateur. Le pays exportateur compenserait la branche professionnelle du pays importateur qui fait les frais de cette exportation. Ces échanges pourraient se faire dans le cadre d’une Alliance internationale de mutualité commerciale qui viendra s’opposer aux principes de l’Organisation mondiale du commerce […]. Le produit de cette taxe sur les exportations viendra financer les pertes à gagner des producteurs du pays importateur et permettre à ses branches de production d’améliorer leur compétitivité. (7) »

Il est vraisemblable que cette troisième voie commerciale libérerait l’économie dite « réelle » (les P.M.E., les artisans, les petits producteurs, les consommateurs, les couches populaires et moyennes) de l’emprise de la finance folle. Avec la mutualité commerciale, « les pays importateurs sont gagnants, ils n’ont pas à sacrifier leurs branches de production, ni à délocaliser leurs usines. Les pays exportateurs sont également gagnants, ils peuvent vendre leurs marchandises aux pays plus riches, et ainsi progressivement s’enrichir eux-mêmes. Dans ces conditions, ils pourront faire vivre leurs nationaux. La mutualité commerciale ré-enracine les populations. Elle stoppera les flux migratoires qui déstructurent l’humanité » (8). Voilà comment une réforme radicale des échanges internationaux permettrait aux entités politiques pourvues de frontières restaurées de reprendre le contrôle des déplacements mondiaux d’hommes, de les restreindre, voire de les renverser…

Admettre des frontières sociologiques

On se contente bien souvent de n’examiner les frontières que selon un angle politique et économique en délaissant complètement leur portée sociale ou « sociétale ». Le recours indispensable aux frontières entraîne inévitablement une remise en cause radicale du paradigme égalitaire moderne. Nous vivons, d’après Louis Dumont, à l’ère de l’homo æqualis triomphant (9). Or la destruction des corps intermédiaires et l’absence d’une armature organique participent à la négation des frontières, en l’occurrence sociales, ce qui engendre une quête frénétique, névrotique, quasi-pathologique, de la moindre distinction et l’émergence de l’astre noir de la Modernité, le racisme, qu’il faut considérer comme la nostalgie malsaine d’un désir d’homogénéité égalitaire. On découvre là l’« astre noir » de l’idéologie des Lumières et de son rêve dément d’ingénierie humaine. « L’homme moderne, et cela commence au XVIIIe siècle, observe finement Philippe Ariès, tolère de moins en moins des voisins qui ne sont pas conformes à son modèle. Il tend à les isoler, puis à les expulser, comme notre organisme réagit à un corps étranger. Les sociétés pré-industrielles ignoraient cet appétit d’identité » (10). Au nom d’une « égalité différentielle » exprimée par le slogan aporique « Tous différents, tous égaux ! », le discours multiculturaliste suscite des reconnaissances collectives, plus ou moins provoquées, autour d’affinités culturelles, sociales, sexuelles, linguistiques, confessionnelles…, qui opèrent de facto des clivages, des frontières, à l’intérieur d’une société voulue égalitaire. Certains s’écrient alors au « communautarisme », mais toute société n’est-elle pas un assemblage de multiples collectivités plus restreintes ? Et puis ce phénomène paradoxal de « différenciation égalitaire » ne répond-il pas à la pulvérisation (11) de nos sociétés minées par le couple infernal du productivisme et de l’argent ?

Quelques beaux esprits, égalitaristes frénétiques ou conservateurs patentés, condamnent le communautarisme qui saperait l’État. Ils ne décèlent pas qu’on quitte la Modernité pour un âge dit « néo-moderne », « hyper- moderne », « post-moderne » ou « archéofuturiste ». Ces modernes bientôt hors-jeu ne perçoivent toujours pas que l’individu, détaché de tout lien traditionnel ancestral, dépérit dans une unidimensionalité aliénante qui le réduit en homo consumans - homo faber alors qu’il s’épanouit quand il retrouve des entourages communautaires (12). D’autres le pressentent et multiplient en réponse de ce manque des occasions artificielles festives : les « nuits blanches », les raves parties, les grandes kermesses politico-musicales. L’homme moderne doit oublier sa condition de déraciné en promouvant l’homo festivus. Néanmoins, si les sociétés traditionnelles s’affirmaient par la prédominance du groupe sur l’individu tandis que les sociétés modernes s’analysent par la domination de l’individu sur le groupe, les sociétés post-modernes se définiraient plutôt par un équilibre toujours subtil, parfois conflictuel, entre un individualisme - qu’on ne peut renier et, faute de mieux, qu’on doit assumer - et un vivre-ensemble organique à (ré-)inventer sans sombrer dans l’absorption dangereuse (totalitaire) du privé par le public. La frontière y exerce dès lors par conséquent un rôle déterminant dans la « reholisation » des comportements collectifs.

Quitte à irriter, prenons un exemple provocateur. Le port du foulard islamique par les musulmanes dans nos sociétés participe indirectement à la réhabilitation des frontières. Certes, le tchador marque la volonté d’imposer l’islam sur les terres d’Europe. Oui, son port outrage la femme européenne qui - ne l’oublions jamais - assure la maîtrise du foyer chez nos peuples boréens (Pénélope, Guenièvre, Iseut sont des figures majeures de notre imaginaire forestier, maritime et montagnard qui ne disent rien à un fidèle venu du désert) (13) et ne concerne que des converties. Son port sur notre sol signifie en réalité que la musulmane établit une frontière tangible entre elle et les autres. Ce simple morceau de tissu visualise par conséquent une nette séparation entre l’Oumma et la « Maison de la guerre ». Va-t-on le déplorer comme se lamentent les républicains et humanitaristes ou bien faut-il vraiment se formaliser de cette distinction réelle entre elles (et par delà elles, eux) et nous ?

Indispensables discriminations

Dans le langage courant, la discrimination - toujours mis au pluriel - fait figure de mal absolu. Contre elle, on dilapide chaque année des milliers d’euros dans des campagnes de propagande. L’« idéologie » anti-discriminatoire s’est depuis longtemps infiltrée dans tous les pans de la société. Ainsi, les établissements scolaires ont retiré l’estrade sur laquelle se trouvait le bureau du professeur qui surplombait sa classe si bien que l’enseignant se retrouve maintenant placé au même niveau que ses élèves. Cependant, malgré des réticences, le monde si généreux des pédagogues continue à discriminer par des notes, en distinguant les bonnes copies des mauvaises. La haine contre les enseignants ne serait-elle pas un effet indirect - et inconscient - d’un environnement saturé de thèmes anti-discriminatoires ? Loin d’être politique, la lutte contre les discriminations relève de la moraline et verse souvent dans l’impolitique.

La pensée unique critique donc ces discriminations majeures que sont les frontières, car elles constituent une introduction aux différences. « Traverser une frontière, constate Julien Freund, c’est le plus souvent être dépaysé (au sens plein du terme), parce qu’on entre dans une sorte d’autre monde avec d’autres institutions, d’autres coutumes, d’autres modes de vie, un autre esprit. (14) » Comment ce changement est-il possible ? Parce que, poursuit-il, « la frontière exclut le reste. C’est elle qui donne un sens à l’acte de guerre, c’est elle qui définit l’étranger, c’est elle aussi qui détermine les situations qui désorientent l’être humain et le troublent parfois jusqu’au plus profond de lui-même : celles de l’exilé, du banni, du proscrit, du réfugié, de l’expulsé, de l’émigré, du déporté, etc. » (15). Bref, les frontières sont inévitables, d’autant que « la répartition des humains par unités politiques particulières répond […] à certains besoins de l’homme : celui de se distinguer et celui de “ se situer ”, pour employer une expression du vocabulaire contemporain. La reconnaissance de l’homme par l’homme n’efface jamais les particularités : elles sont aussi vraies que l’homme lui-même. La multiplicité des unités politiques fournit à chacun la possibilité de se définir extérieurement, la discrimination politique étant la plus simple, la plus nette, la plus manifeste et la plus compréhensible » (16). Il en résulte que la discrimination est une donnée irréfragable propre à l’homme.

Il y a dans la Bible un fameux passage dans lequel on sépare l’ivraie du bon grain. N’est-ce pas une métaphore discriminatoire ? Les agences matrimoniales fondent leur réussite et leur réputation sur des discriminations puisque les candidats au mariage recherchent le partenaire idéal à partir de critères précis (le sexe, l’âge, le niveau intellectuel, la profession, la taille, le poids, la couleur des yeux et des cheveux, les goûts, les loisirs…) qu’ils définissent soigneusement. Verra-t-on bientôt, sous peine de Goulag aseptisé, ces agences seulement mentionner : « Être humain recherche quelqu’un » ? Si cette folie anti-discriminatoire prend de l’ampleur, on peut imaginer que tous les mâles jaloux de voir l’actrice Angelina Jolie vivre avec l’acteur Brad Pitt leur intenter un procès pour discrimination parce qu’ils n’auront pas été choisis… Discriminer appartient au politique, au vivant, et non à une morale supposée universelle. L’anti-discrimination s’apparente en dernière analyse à une tentative échevelée de l’égalitarisme pris dans des contradictions inextricables. Ainsi, suite aux pressions féministes, il existe dorénavant à Mexico des compartiments strictement réservés aux femmes dans le métro ; à quand des compartiments pour les végétariens ou pour les porteurs de lunettes (ou pour les gens de non-couleur) (17) ? Cette tendance paradoxale de discrimination anti-discriminatoire est au fond logique puisque « la division de la société en sociétés particulières procède du concept même de politique, explique Julien Freund. La politique provoque la discrimination et la division, car elle en vit. Tout homme appartient donc à une communauté déterminée et il ne peut la quitter que pour une autre » (18). Le combat contre les discriminations qui favorise dans un premier temps une indifférenciation globale, crée, dans un second temps, de nouvelles distinctions plus sournoises encore que les anciennes et dont les natifs européens sont les premières victimes.

Quand on stigmatise l’opposition (la frontière) entre le citoyen et l’étranger au nom du genre humain, on va à l’encontre de sa nature politique. Qu’est-ce qu’un étranger ? « Être un étranger signifie précisément : habiter un pays dont on n’est pas citoyen. (19) » Ce rappel est inacceptable pour l’idéologie actuelle. Réhabiliter le politique, reconstituer la citoyenneté, restaurer l’État régalien (ce qui signifie par exemple de revenir au monopole de battre monnaie et de rétablir le châtiment capital) suppose au préalable de revendiquer et d’appliquer le concept vital de préférence identitaire d’ordre politique (nationale, européenne et/ou régionale) ou ethnique. Il est légitime que chez nous, les nôtres soient prioritaires par rapport aux autres. Une mère de famille se souciera d’abord de nourrir ses enfants avant de donner une bouchée de pain aux rejetons de la famille voisine, à moins qu’agissent des mécanismes de solidarité communautaire qui permettront de dépasser le simple égoïsme pour une coopération équitable entre personnes du même cercle d’appartenance d’une part, entre divers cercles d’appartenance d’autre part. Les enchâssements communautaires (ou les attaches collectives, naturelles ou subjectives) autour de la personne humaine ne sont pas exclusifs, mais plutôt cumulatifs et / ou synergiques. Les mesures anti-discriminatoires en cours dénotent une véritable phobie de l’originalité alors que « le particularisme est une condition vitale de toute société politique » (20). Soulignons en outre que ces lubies affaiblissent dangereusement le corps social qui perd son homogénéité spirituelle (ses traditions, sa mémoire, sa conscience d’être et d’agir au monde) au profit d’une hétérogénéité ethnique et d’une uniformité culturelle inquiétantes. Or « une société qui n’a plus conscience de défendre un bien commun qui lui est particulier, c’est-à-dire toute société qui renonce à son originalité, avertit Julien Freund, perd du même coup toute cohésion interne, se disperse lentement et se trouve condamnée à plus ou moins longue échéance à subir la loi extérieure » (21).

Redoutable machine de guerre contre l’esprit humain et le politique, l’anti-discrimination travaille l’opinion afin de lui inculquer une signification trompeuse. Les discriminations prennent sous son influence le sens de « traitements inégaux », de « préjugés inqualifiables (et désuets) ». Quant à la « discrimination positive », c’est-à-dire admettre une préférence envers des minorités reconnues aux dépens de la majorité et des autres minorités non qualifiées, car ignorées, elle apparaît surtout comme un favoritisme créateur à moyen terme de discordes internes, voire de guerre civile. Par ailleurs, les mesures de « préférence étrangère » posent les jalons de la ségrégation.

S’opposer à la ségrégation, stade suprême de la pulvérisation sociale

Par ségrégation, on désigne premièrement l’action de séparer quelqu’un ou quelque chose d’un ensemble, puis secondement la nette séparation entre groupes ethniques coexistant sur le même territoire. Ce terme connaît actuellement une éclipse relative dans le vocabulaire courant. Il subsiste volontiers quand on évoque la situation du Sud des États-Unis jusqu’aux années 1960 ou l’apartheid (qui se concevait à l’origine comme un développement ethnique séparé) en Afrique du Sud. En réalité, il y a ségrégation quand le primat égalitaire innerve la société et que la majorité pulvérisée, fragmentée, segmentée, égalisée, inquiète pour l’avenir de sa suprématie, réagit par une systématisation radicale de l’exclusion. Les sociétés traditionnelles ne nient pas les inégalités, elles les assument plutôt pleinement. Louis Dumont et Alain Daniélou (22) ont démontré l’inexistence de ségrégations dans le système hindou des castes.

Au contraire, la ségrégation, qui accroît l’anomie de nos sociétés, provient de l’indifférenciation généralisée des conditions d’existence et de l’oubli systématique des frontières. Les relever signifierait du même coup reconstituer un pluralisme authentique, car, si elles séparent, les frontières aussi unissent. Ce sont des interfaces, des lieux d’échanges (pacifiques ou non), entre différents mondes sociaux et culturels. Julien Freund estime que « la frontière est un chiffre de l’existence sociale de l’homme en tant qu’il est citoyen : elle sépare les hommes et en même temps elle est agent de cohésion des groupes et formatrice des communautés, celles-ci restant toujours particulières » (23). C’est « en affirmant la légitimité de certaines discriminations et la vertu des inégalités, de l’originalité et de l’expérimentation sociale, [que la frontière] exprime à sa manière le destin de l’homme par le refus du conformisme social auquel le public est sans cesse tenté de succomber » (24).

La frontière permet au Même de dialoguer avec l’Autre alors que la ségrégation nie, refuse, oublie, occulte, détruit l’altérité, la différence. Sans frontières, l’Autre cesse d’être ce qu’il est pour devenir quelconque ou rien. Les frontières ne nuisent jamais à la diversité humaine, bien au contraire ! Dans ce monde toujours plus terne, le recours aux frontières s’impose indubitablement au nom de l’écologie des cultures et de la variété immarcescible des peuples encore vivants.

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Cf. Flora Montcorbier, Le communisme de marché, L’Âge d’Homme, coll. « Mobiles géopolitiques », 2000.

2 : Julien Freund, L’essence du politique, Dalloz, 2004, pp. 38 - 39.

3 : Julien Freund, op. cit., p. 42.

4 : Il est compréhensible de craindre que l’application de la décroissance entraîne une perte de puissance pour les États qui l’adopteraient (sauf si une instance mondiale l’impose à tous). Les faits semblent démontrer le contraire. Il existe actuellement un État au monde qui pratique une certaine décroissance économique sans que cela n’obère d’ailleurs sa puissance relative puisqu’il a contraint les États-Unis à céder : c’est la Corée du Nord. Mais à quel prix pour sa population civile…

5 : Janpier Dutrieux, « Nomadisme et enracinement : les nouveaux enjeux économiques, commerciaux et financiers », in sous la direction de Benjamin Guillemaind, La mondialisation est-elle une fatalité ?, Via Romana, 2006, p. 51.

6 : Janpier Dutrieux, art. cit., p. 49.

7 : Idem, pp. 51 - 52. Il importe aussi de relocaliser les économies et d’exhorter les pays émergents, présents et futurs, à cesser d’imiter le modèle occidental. Il revient donc à l’Europe de montrer une fois de plus une nouvelle orientation, la voie de la désoccidentalisation.

8 : Idem, p. 52.

9 : Sur Louis Dumont, cf. Homo hierarchicus. Le système des castes et ses implications, Gallimard, 1970 ; Homo æqualis I. Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, Gallimard, 1977 ; Homo æqualis II. L’idéologie allemande. France - Allemagne et retour, Gallimard, 1991 ; Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Le Seuil, 1983.

10 : Philippe Ariès, « Le racisme dans notre société industrielle », in Le Présent quotidien 1955 - 1966, Le Seuil, 1997, p. 262.

11 : Pour comprendre ce concept de « pulvérisation », cf. Éric Werner, Vous avez dit guerre civile ?, Éditions Thael, 1990.

12 : Le démembrement du cadre communautaire de l’être humain par la Modernité « relève d’une volonté de puissance déréglée fondée sur une boursouflure de l’ego. Qu’est-ce que cet ego ? Ce “ moi ” n’a rien à voir avec le cerveau rationnel ; il exprime les instincts du cerveau reptilien associés au cerveau limbique.

La maladie dont souffre l’Amérique et l’Occident est de type métaphysique (et anthropologique) : dans la société “ moderne ” où ne compte que ce qui est fonctionnel au service des instincts animaux, le “ moi ” est divinisé. Dans le cadre collectif, cette divinisation du “ moi ” se traduit par un égalitarisme haineux fondé sur le désir de vengeance. Dans une pareille situation, le système politique lui-même ne peut plus fonctionner normalement », écrit judicieusement Yvan Blot, « Vers un “ fascisme ” gay ? », Polémia, www.polemia.com, 9 décembre 2008.

13 : Dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, Eowyn, nièce du roi du Rohan, incarne superbement l’archétype de la féminité européenne et on ne peut la comparer à Schéhérazade des Mille et une nuits.

14 : Julien Freund, op. cit., p. 39.

15 : Idem, p. 39, souligné par nous.

16 : Idem, p. 38.

17 : L’idéologie anti-discriminatoire sombre dans des querelles inextricables. Pour preuve, le 4 novembre 2008, les Californiens approuvent par référendum la proposition 8 qui interdit le « mariage » homosexuel. Les études post-électorales montrent que 70 % des Afro-Américains ont voté en faveur de cette interdiction. En critiquant ce vote populaire, les gays ne versent-ils pas dans la négrophobie tandis que les Noirs donneraient dans l’homophobie ?

18 : Julien Freund, op. cit., p. 38.

19 : Idem, p. 367.

20 : Idem, p. 39.

21 : Idem, p. 39.

22 : Sur Alain Daniélou, cf. Shiva et Dionysos. La religion de la Nature et de l’Éros. De la préhistoire à l’avenir, Éditions Arthème Fayard, 1979 ; Les quatre sens de la Vie. Et la structure sociale de l’Inde traditionnelle, Le Rocher, 1992 ; Le Destin du Monde d’après la tradition shivaïte, Albin-Michel, 1992 ; La Civilisation des différences, Éditions Kailash, coll. « Les Cahiers du Mleccha, volume II », 2003. On lira aussi avec profit d’Alain Daniélou « Le système des castes et le racisme », pp. 37 - 62, in sous la direction de Julien Freund et d’André Béjin, Racismes Antiracismes, Méridiens Klincksieck, 1986, ainsi que dans le même recueil l’excellente contribution de Michel Maffesoli, « Le polyculturalisme. Petite apologie de la confusion », pp. 91 - 117.

23 : Julien Freund, op. cit., p. 39.

24 : Idem, p. 313.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Tandis que s’étrécit le champ des possibles en partage, le trop excède en tout : trop d’injustices, trop d’insignifiances, trop de violences, de crises écologiques et de désastres sociaux…

Tandis que s’étrécit le champ des possibles en partage, le trop excède en tout : trop d’injustices, trop d’insignifiances, trop de violences, de crises écologiques et de désastres sociaux…