Pourquoi avoir choisi ce titre, qui sonne comme une provocation ?

Au début je craignais un peu cet effet provocant mais, en fait, le titre reflète parfaitement le contenu de mon livre. Et puis, je crois que ce n’est pas le seul cas d’invention d’un peuple. Je pense par exemple qu’à la fin du XIXe siècle, on a inventé le peuple français. Le peuple français n’existe pas en tant que tel depuis plus de 500 ans, comme on a alors essayé de le faire croire.

Le peuple juif, c’est encore plus compliqué, parce qu’on le considère comme un peuple très ancien, qui a cheminé de par le monde pendant 2000 ans, avant de retourner chez lui. Je crois au contraire que le peuple juif a été inventé.

Quand je dis peuple juif, j’utilise le sens moderne du mot peuple. Quand on évoque aujourd’hui le peuple français, on parle d’une communauté qui a une langue commune, des pratiques, des normes culturelles et laïques communes. Donc je ne pense pas que l’on puisse dire qu’il y a un peuple juif au sens moderne du terme. Je ne crois pas qu’il y a 500 ans, les juifs de Kiev et ceux de Marrakech avaient ces pratiques, ces normes culturelles communes. Ils avaient une chose importante en commun : une croyance, une foi commune, des rituels religieux communs. Mais si les seules affinités entre des groupes humains sont de nature religieuse, j’appelle cela une communauté religieuse et non un peuple.

Est-ce que vous savez par exemple que durant le Moyen Age, on a utilisé l’expression « peuple chrétien » ? Pourtant, aujourd’hui, aucun historien ne parlerait de « peuple chrétien ». Avec la même logique, je ne pense pas qu’on puisse parler de peuple juif.

Je ne le pense pas en outre parce que les origines historiques des juifs sont très variées. Je ne crois pas en effet que les juifs ont été exilés par les Romains en l’an 70.

Je me souviens, il y a quelques années, alors que je m’interrogeais sur l’histoire du judaïsme, d’avoir ressenti un véritable choc : tout le monde est d’avis que l’exil du peuple juif est l’élément fondateur de l’histoire du judaïsme, et pourtant, cela paraît incroyable, mais il n’y a pas un livre de recherche consacré à cet exil. Il est pourtant considéré comme l’« événement » qui a créé la diaspora, l’exil permanent de 2000 ans. Rendez-vous compte : tout le monde « sait » que le peuple juif a été exilé mais personne n’a fait de recherche, ou n’a en tout cas écrit un livre pour faire savoir si c’est vrai ou non.

Avec mes recherches, j’ai découvert que c’est dans le patrimoine spirituel chrétien, au IIIe siècle, que le mythe du déracinement et de l’expulsion a été entretenu, avant d’infiltrer plus tard la tradition juive. Et que le judaïsme n’adopte cette notion d’exil permanent.

L’instrumentalisation de la mémoire

Sur ce point, vous évoquez dans votre ouvrage la notion de « mémoire greffée ».

« Greffée » est un mot un peu fort. Mais vous savez, si vous et moi n’étions pas allés à l’école, nous ne connaîtrions pas l’existence de Louis XVI. Pour parler de la Révolution française, cette mémoire des noms de Danton et de Robespierre, vous ne l’avez pas reçue spontanément mais dans une structure, à l’école, dans le cadre d’un savoir que quelqu’un a créé et organisé pour vous le transmettre. Quelqu’un a décidé que vous deviez connaître x et pas y. Je ne trouve pas cela forcément critiquable. Chaque mémoire collective est une mémoire greffée, dans le sens où quelqu’un a décidé de la transmettre à d’autres.

Je ne parle pas ici de conspiration mais c’est cela l’éducation moderne. C’est-à-dire que ce n’est pas quelque chose qui coule de père en fils. La mémoire greffée, c’est la mémoire que l’éducation nationale a décidé que vous deviez recevoir.

Si vous aviez vécu en France dans les années 50, en tant qu’écolier, que lycéen, vous auriez su très peu de chose sur la Shoah. En revanche, dans les années 90, chaque lycéen a une notion de ce qu’est la Shoah. Mémoire greffée n’implique donc pas qu’il s’agisse nécessairement d’un mensonge.

Vous dites néanmoins que les autorités israéliennes ont « greffé » une mémoire pour justifier l’existence d’Israël.

Il faut comprendre que transmettre une mémoire, créer une mémoire, ou façonner une mémoire, une conscience du passé, cela a pour finalité d’être instrumentalisé, dans le sens où cela doit servir un intérêt, particulier ou collectif. Chaque mémoire collective, étatique, nationale, est instrumentalisée. Même la mémoire personnelle, qui est certes beaucoup plus spontanée et qui ne peut pas être dominée aussi facilement, est instrumentalisée : vous faites une bêtise, cela rentre dans votre expérience, et vous ne refaites pas la même. Toute mémoire nationale est instrumentalisée. Car sinon, pourquoi la mémoriserait-on ?

Le point central des mémoires nationales, c’est qu’elles sont instrumentalisées pour servir la nation. En tant qu’historien, je pense que la nation est une invention très moderne. Je ne crois pas qu’il y a 500 ans, il y avait une nation française. Et il n’y avait pas de nation juive. Donc je crois que ceux qui ont voulu façonner une nation juive israélienne ont commencé par réfléchir sur ce passé, en l’instrumentalisant pour faire émerger une dimension de continuité.

Dans le cas du sionisme, il fallait s’investir lourdement car il fallait acquérir une terre qui ne nous appartenait pas. Il fallait une histoire forte, une légitimité historique. Mais au final, cela demeure absurde.

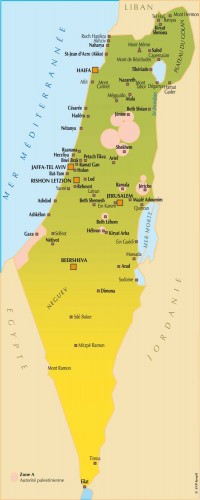

Il y a dix ans, je n’avais pas ces idées, ce savoir que j’ai mis dans ce livre. Mais comme citoyen israélien je trouvais déjà fou que quelqu’un qui était sur une terre il y a deux mille ans puisse prétendre avoir des droits historiques sur cette même terre. Ou alors il faudrait faire sortir tous les Blancs des Etats-Unis, faire rentrer les Arabes en Espagne, etc. Je ne pensais pas que j’eusse, moi, juif israélien, un droit historique sur la terre de Palestine. Après tout, pourquoi deux mille ans oui et mille non ?

Mais je pensais cependant que j’appartenais à ce peuple, parti il y a deux mille ans, qui a erré, erré... qui est arrivé à Moscou, a fait demi-tour et est rentré chez lui. En faisant ce livre, je me suis rendu compte que cela aussi, c’était un mythe, qui est devenu une légende.

D’un point de vue politique cependant, ce livre n’est pas très radical. Je n’essaie pas de détruire l’Etat d’Israël. J’affirme que la légitimité idéologique et historique sur laquelle se fonde aujourd’hui l’existence d’Israël est fausse.

« Il n’y a pas de droit historique des juifs sur la terre de Palestine »

Vous citez néanmoins Arthur Koestler, qui disait à propos de son ouvrage La Treizième Tribu : « Je n’ignore pas qu’on pourrait l’interpréter [le livre] avec malveillance comme une négation du droit à l’existence de l’Etat d’Israël. » Cette remarque ne s’applique-t-elle pas à votre livre ?

Certes. Vous savez, j’essaie d’être un historien mais je suis aussi un citoyen, et un homme qui pense politiquement. D’un point de vue historique, je vous dis aussi : non, il n’y a pas de droit historique des juifs sur la terre de Palestine, qu’ils soient de Jérusalem ou d’ailleurs.

Mais je dis aussi, d’un point de vue plus politique : vous ne pouvez réparer une tragédie en créant une autre tragédie. Nier l’existence d’Israël, cela veut dire préparer une nouvelle tragédie pour les juifs israéliens. Il y a des processus historiques que l’on ne peut pas changer.

On ne peut donc pas éliminer Israël par la force mais on peut changer Israël. Une chose est importante : pour donner la chance à Israël d’exister, la condition est double : réparer, dans la mesure du possible, la tragédie palestinienne. Et créer en Israël un Etat démocratique. Le minimum pour définir un Etat démocratique est de dire qu’il appartient à l’ensemble de ses citoyens. C’est la base : on ne dira jamais par exemple que l’Etat français appartient uniquement aux catholiques.

L’Etat d’Israël se définit pourtant comme l’Etat du peuple juif. Pour vous donner un exemple, ça veut dire que l’Etat d’Israël appartient davantage à Alain Finkielkraut, citoyen français, qu’à un collègue qui travaille avec moi à l’université de Tel-Aviv, qui est originaire de Nazareth, qui est citoyen israélien mais qui est arabe. Lui ne peut pas se définir comme juif, donc l’Etat d’Israël ne lui appartient pas. Mais il est israélien, point. Il ne devrait pas être contraint de chanter un hymne national qui contient les paroles « Nous les juifs ». La vérité, c’est qu’il n’a pas d’Etat.

On doit davantage parler de ce problème de démocratie, pour espérer conserver l’Etat Israël. Pas parce qu’il serait éternel, mais parce qu’il existe, même s’il existe mal. Cette existence crée de facto le doit des juifs israéliens de vivre là-bas. Mais pas d’être raciste, et ségrégationniste : cet Etat n’a pas le droit d’exister comme ça.

D’un autre côté, je demande à tout le monde, aux pays arabes et aux Palestiniens de reconnaître l’Etat d’Israël. Mais seulement l’Etat des Israéliens, pas l’Etat des juifs !

Les tragédies d’hier ne vous donnent pas le droit d’opprimer un peuple aujourd’hui. Je crois que la Shoah, les pogroms, que tout ce qu’ont subi les juifs au XXe siècle nous donne droit à une exception : que l’Etat d’Israël demeure, et continue à offrir un refuge pour les juifs qui sont pourchassés à cause de leurs origines ou de leur foi. Mais dans le même temps, Israël doit devenir l’Etat de ses citoyens. Et pas celui d’Alain Finkielkraut, qui demeure toutefois le bienvenu s’il se sent menacé, bien sûr.

Dans la suite de la citation d’Arthur Koestler que vous proposez, celui-ci justifie l’existence de l’Etat d’Israël en ces termes : « Mais ce droit n’est pas fondé sur les origines hypothétiques des juifs ni sur l’alliance mythologique entre Abraham et Dieu ; il est fondé sur la législation internationale, et précisément sur la décision prise par les Nations unies en 1947. »

Ce que vous dites, vous, c’est qu’en 1947, l’ONU s’est trompée ?

Pas exactement. Peut-être le partage des terres était-il injuste : il y avait 1,3 million de Palestiniens et 600.000 juifs, et pourtant on a fait moitié-moitié. Plus juste aurait été pour vous donner un exemple, et élargir nos horizons, de créer un Etat juif... aux Sudètes. En 1945, les Tchèques ont chassé 3 millions d’Allemands des Sudètes, qui sont restées « vides » quelques mois. Le plus juste aurait été de donner les Sudètes à tous les réfugiés juifs en Europe. Pourquoi aller ennuyer une population qui n’avait rien à voir avec la tragédie juive ? Les Palestiniens n’étaient pas coupables de ce que les Européens avaient fait. Si quelqu’un avait dû payer le prix de la tragédie, ça aurait dû être les Européens, et évidemment les Allemands. Mais pas les Palestiniens.

En outre, il faut bien voir qu’en 1947, ceux qui ont voté pour la création de l’Etat juif n’ont pas pensé que la définition pour y être accepté serait aussi exclusive, c’est-à-dire nécessairement avoir une mère juive. On était au lendemain de la Shoah, l’idée était simplement d’offrir un refuge.

Une « victoire » de Hitler ?

Dans votre livre, vous posez la question suivante : « Les juifs seraient-ils unis et distingués par les "liens" de sang ? », avant d’en conclure que « Hitler, écrasé militairement en 1945, aurait en fin de compte remporté la victoire au plan conceptuel et mental dans l’Etat "juif" ? » Qu’avez-vous essayé de démontrer ?

Vous savez, la majorité des Israéliens croient que, génétiquement, ils sont de la même origine. C’est absolument incroyable. C’est une victoire de Hitler. Lui a cherché au niveau du sang. Nous, nous parlons de gènes. Mais c’est pareil. C’est un cauchemar pour moi de vivre dans une société qui se définit, du point de vue de l’identité nationale, sur des bases biologiques. Hitler a gagné dans le sens où c’est lui qui a insufflé la croyance que les juifs sont une race, un « peuple-race ». Et trop de gens en Israël, trop de juifs, ici, à Paris, croient vraiment que les juifs sont un « peuple-race ». Il n’y a donc pas seulement les antisémites, il y a aussi ces juifs qui eux-mêmes se considèrent comme une race à part.

Dans mon livre, une chose importante que j’ai essayé de montrer est que, du point de vue historique, je dis bien historique, car je ne m’occupe pas ici de religion, les juifs ne sont pas des juifs. Ce sont des Berbères, des Arabes, des Français, des Gaulois, etc. J’ai essayé de montrer que cette vision essentialiste, profonde, que les sionistes partagent avec les antisémites, cette pensée qu’il y a une origine spéciale pour les juifs, cette pensée est fausse. Il y a au contraire une richesse extraordinaire, une diversité d’origines fabuleuse. J’ai essayé de montrer ça avec des matériaux historiques. Sur ce point, la politique a nourri mes recherches, de même que la recherche a nourri ma position politique.

Un de vos chapitres évoque à ce propos l’énigme que constituent pour vous les juifs d’Europe de l’Est.

Au début du XXe siècle, 80% des juifs dans le monde résidaient en Europe de l’Est. D’où viennent-ils ? Comment expliquer cette présence massive de juifs croyants en Europe de l’Est ? On ne peut pas expliquer cela par l’émigration de Palestine, ni de Rome, ni même d’Allemagne. Les premiers signes de l’existence des juifs en Europe datent du XIIIe siècle. Et justement, un peu avant, au XIIe siècle, le grand royaume de Khazar (judaïsé entre le VIIIe et le IXe siècle) a complètement disparu. Avec les grandes conquêtes mongoles, il est probable qu’une grande partie de cette population judaïsée a dû s’exiler. C’est un début d’explication.

L’histoire officielle sioniste affirme qu’ils ont émigré d’Allemagne. Mais en Allemagne, au XIIIe siècle, il y avait très peu de juifs. Comment se fait-il alors que, dès le XVIIe siècle, un demi-million de juifs résident en Europe de l’Est ? À partir de travaux historiques et linguistiques, j’ai essayé de montrer que l’origine des juifs d’Europe de l’Est n’est pas seulement due à une poussée démographique, comme on le dit aussi. Leur origine est khazar mais aussi slave. Car ce royaume de Khazar a dominé beaucoup de peuples slaves, et, à certaines époques, a adopté le yiddish, qui était la langue de la bourgeoisie germanique qui a existé en Lituanie, en Pologne, etc.

On en revient à la thèse de base de mon livre, un élément que j’ai essayé de démontrer, avec succès je pense : c’est qu’entre le IIe siècle av. J.-C. et le IIIe siècle apr. J.-C., le monothéisme juif était la première religion prosélyte. C’était quelque chose de parfaitement connu, notamment des spécialistes des religions de la fin du XIXe siècle, comme Ernest Renan.

À partir de la seconde partie du XXe siècle pourtant, on a tout « bloqué ». On croit tout d’un coup que le judaïsme a toujours été une religion fermée, comme une secte qui repousserait le converti. Ce n’est pas vrai, ce n’est pas juste du point de vue historique.

Zeev Sternhell, dans son livre célèbre Aux origines d’Israël, considère que le sionisme a évacué la dimension socialiste pour se résumer à une révolution nationale. Etes-vous d’accord avec lui ?

Le sionisme, c’est un mouvement national. Je ne dis pas que c’est bien, ou pas bien, car je ne suis pas anti-national. Ce n’est pas la nation qui a créé le sionisme, c’est l’inverse. Définir cela comme une révolution fonctionne du point de vue des individus, mais ne m’intéresse pas beaucoup. Parce que je me demandece qu’est une révolution. De plus, parler de révolution nationale en France, c’est un peu compliqué car ces termes étaient employés en 1940 pour désigner un phénomène historique pas très sympathique.

Quant à opposer révolution nationale et révolution socialiste au sein du sionisme, je ne crois pas que cela soit juste. Dès le début, le socialisme était un instrument très important pour réaliser le but national. Donc, ce n’est pas quelque chose qui, soudain, n’aurait plus fonctionné. Dès le début, l’idée de communautarisme, l’idée des kibboutz, a servi à une colonisation. C’est-à-dire que, dès le début, l’égalité n’était pas entre tous les êtres humains, l’égalité était seulement entre les juifs, qui colonisent une terre.

L’idée nationale, dans la modernité, a toujours dû être liée à une autre idée. En l’occurrence, pour le XXe siècle, la démocratie ou le socialisme. Tout le monde s’est servi des idées égalitaristes socio-économiques pour bâtir une nation. Le sionisme n’est pas exceptionnel en cela. On peut citer l’exemple du FLN algérien et de beaucoup d’autres mouvements du tiers-monde.

Le sionisme est exceptionnel uniquement parce que, pour se réaliser, il doit coloniser une terre.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Ex:

Ex:  « On n’est pas Prussien par le sang, on le devient par un acte de foi ». Cette phrase est due à la plume du philosophe juif et de l’explorateur des religions Hans-Joachim Schoeps. Le 8 juillet 2010, il y avait juste trente ans qu’il avait quitté ce monde. Inutile de préciser que la maxime mise en exergue de ce texte le concernait personnellement : Schoeps s’affirmait Prussien.

« On n’est pas Prussien par le sang, on le devient par un acte de foi ». Cette phrase est due à la plume du philosophe juif et de l’explorateur des religions Hans-Joachim Schoeps. Le 8 juillet 2010, il y avait juste trente ans qu’il avait quitté ce monde. Inutile de préciser que la maxime mise en exergue de ce texte le concernait personnellement : Schoeps s’affirmait Prussien. Régis Debray, ooit de compagnon van Che Guevara en adviseur van de presidenten Allende (Chili) en Mitterrand (Frankrijk) heeft bij Flammarion een nieuw boek gepubliceerd: ‘Lettre à un ami israélien’.

Régis Debray, ooit de compagnon van Che Guevara en adviseur van de presidenten Allende (Chili) en Mitterrand (Frankrijk) heeft bij Flammarion een nieuw boek gepubliceerd: ‘Lettre à un ami israélien’.

Shlomo Sand, historien israélien attaché à l’Université de Tel Aviv, ancien étudiant de l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, par ailleurs spécialiste de l’œuvre de Georges Sorel, a sorti en 2008 un ouvrage aux éditions Fayard, intitulé Comment le peuple juif fut inventé, dont la réception, d’abord timide, vient d’être « boostée » par la sortie de l’ouvrage en livre de poche, dans la collection « Champs » chez Flammarion, où vient également de sortir son volume précédent, datant de 2006 et intitulé Les mots et la terre – Les intellectuels en Israël. Ces deux livres sont de véritables pavés dans la mare, dans la mesure où ils bouleversent bien des idées reçues, des vérités propagandistes ou des certitudes religieuses, juives ou autres. Tout ouvrage secouant de la sorte autant de certitudes établies mérite évidemment la lecture. Mais une lecture, si possible, qui resitue la matière dans son contexte, dans le contexte de son éclosion au sein des débats qui animent depuis près d’un quart de siècle la scène intellectuelle israélienne, voire de la diaspora juive toute entière.

Shlomo Sand, historien israélien attaché à l’Université de Tel Aviv, ancien étudiant de l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, par ailleurs spécialiste de l’œuvre de Georges Sorel, a sorti en 2008 un ouvrage aux éditions Fayard, intitulé Comment le peuple juif fut inventé, dont la réception, d’abord timide, vient d’être « boostée » par la sortie de l’ouvrage en livre de poche, dans la collection « Champs » chez Flammarion, où vient également de sortir son volume précédent, datant de 2006 et intitulé Les mots et la terre – Les intellectuels en Israël. Ces deux livres sont de véritables pavés dans la mare, dans la mesure où ils bouleversent bien des idées reçues, des vérités propagandistes ou des certitudes religieuses, juives ou autres. Tout ouvrage secouant de la sorte autant de certitudes établies mérite évidemment la lecture. Mais une lecture, si possible, qui resitue la matière dans son contexte, dans le contexte de son éclosion au sein des débats qui animent depuis près d’un quart de siècle la scène intellectuelle israélienne, voire de la diaspora juive toute entière. L’hétérogénéité relative de ces cinq vagues d’immigration en Palestine fait du sionisme une idéologie à facettes multiples. Certains historiens comptent jusqu’à une trentaine de nuances, exprimées par des partis, des groupes, des cénacles, etc. Grosso modo, pour faciliter la suite du présent exposé (qui n’est pas consacré au sionisme et à ses nuances), disons qu’émergent, dès la création de l’Etat d’Israël une gauche, incarnée par Ben Gourion et centrée autour du Mapai socialiste/travailliste. En théorie, cette gauche souhaite une fusion entre les immigrants juifs et les Arabes autochtones. Après 1948, cette fusion n’aura jamais lieu car personne ne la désirait vraiment : ni les immigrants juifs venus d’Europe et ayant vécu dans des Etats modernes, au style de vie très différent de celui des naturels du pays, ni les Arabes qui adoptent le « rejectionnisme » préconisé par le Mufti de Jérusalem. Cette gauche travailliste restera longtemps au pouvoir, jusqu’en 1977, lors de l’avènement d’une nouvelle coalition de droite, le Likoud, mené par Menahem Begin.

L’hétérogénéité relative de ces cinq vagues d’immigration en Palestine fait du sionisme une idéologie à facettes multiples. Certains historiens comptent jusqu’à une trentaine de nuances, exprimées par des partis, des groupes, des cénacles, etc. Grosso modo, pour faciliter la suite du présent exposé (qui n’est pas consacré au sionisme et à ses nuances), disons qu’émergent, dès la création de l’Etat d’Israël une gauche, incarnée par Ben Gourion et centrée autour du Mapai socialiste/travailliste. En théorie, cette gauche souhaite une fusion entre les immigrants juifs et les Arabes autochtones. Après 1948, cette fusion n’aura jamais lieu car personne ne la désirait vraiment : ni les immigrants juifs venus d’Europe et ayant vécu dans des Etats modernes, au style de vie très différent de celui des naturels du pays, ni les Arabes qui adoptent le « rejectionnisme » préconisé par le Mufti de Jérusalem. Cette gauche travailliste restera longtemps au pouvoir, jusqu’en 1977, lors de l’avènement d’une nouvelle coalition de droite, le Likoud, mené par Menahem Begin.

La tendance du discours public contemporain est de tout simplifier à outrance. Les idées qui, jadis, étaient sujettes à des controverses très nuancées sont présentées aujourd'hui au public en termes manichéens, où tout est noir ou tout est blanc, de façon à pouvoir s'incruster dans l'esprit appauvri de l'homme moderne, dont les capacités d'attention sont désormais limitées. Nos contemporains, qui subissent sans cesse le bombardement massif des médias audio-visuels, ont besoin d'idées présentées selon un mode rapide, fluctuant.

La tendance du discours public contemporain est de tout simplifier à outrance. Les idées qui, jadis, étaient sujettes à des controverses très nuancées sont présentées aujourd'hui au public en termes manichéens, où tout est noir ou tout est blanc, de façon à pouvoir s'incruster dans l'esprit appauvri de l'homme moderne, dont les capacités d'attention sont désormais limitées. Nos contemporains, qui subissent sans cesse le bombardement massif des médias audio-visuels, ont besoin d'idées présentées selon un mode rapide, fluctuant.

Archives de Synergies Européennes - 1998

Archives de Synergies Européennes - 1998

Son nouveau livre (280 pages, 22,90 euro, Campus Verlag, Frankfurt a. M.) révèle toutefois une certaine déchirure. D’une part, Avraham Burg est très fier de nous dire « qu’Israël est devenu la construction étatique juive la plus puissante de tous les temps » mais, d’autre part, il craint que le fait d’avoir systématiquement dépossédé les Arabes de leurs droits menace la paix et pourrait avoir des conséquences effroyables. Il pense que les exagérations du pouvoir israélien et la démesure des agressions qu’il perpète finiront tôt ou tard par avoir des effets menaçant pour l’existence même d’Israël. Pour Burg, Israël est désormais un Etat solidement établi et puissant mais semble nier cette réalité ; Burg écrit, à ce propos : « [Israël] dissimule cette gloire derrière de perpétuelles lamentations, parce que jadis nous avons subi un holocauste. Sans cesse, à cause de la Shoah, nous voulons une armée de plus en plus performante ; nous voulons davantage de moyens, que les contribuables d’autres pays doivent nous fournir et, de plus, nous exigeons le pardon automatique pour tous nos excès. Nous voulons être hissés au-dessus de toute critique et tout cela parce qu’un Hitler a régné jadis pendant douze ans ». Burg réclame pour ses concitoyens israéliens une voie vers l’avenir plutôt qu’un regard en permanence tourné vers le passé : il veut qu’ils se décident pour un monde meilleur.

Son nouveau livre (280 pages, 22,90 euro, Campus Verlag, Frankfurt a. M.) révèle toutefois une certaine déchirure. D’une part, Avraham Burg est très fier de nous dire « qu’Israël est devenu la construction étatique juive la plus puissante de tous les temps » mais, d’autre part, il craint que le fait d’avoir systématiquement dépossédé les Arabes de leurs droits menace la paix et pourrait avoir des conséquences effroyables. Il pense que les exagérations du pouvoir israélien et la démesure des agressions qu’il perpète finiront tôt ou tard par avoir des effets menaçant pour l’existence même d’Israël. Pour Burg, Israël est désormais un Etat solidement établi et puissant mais semble nier cette réalité ; Burg écrit, à ce propos : « [Israël] dissimule cette gloire derrière de perpétuelles lamentations, parce que jadis nous avons subi un holocauste. Sans cesse, à cause de la Shoah, nous voulons une armée de plus en plus performante ; nous voulons davantage de moyens, que les contribuables d’autres pays doivent nous fournir et, de plus, nous exigeons le pardon automatique pour tous nos excès. Nous voulons être hissés au-dessus de toute critique et tout cela parce qu’un Hitler a régné jadis pendant douze ans ». Burg réclame pour ses concitoyens israéliens une voie vers l’avenir plutôt qu’un regard en permanence tourné vers le passé : il veut qu’ils se décident pour un monde meilleur. Avraham Burg craint surtout les nuisances que les exagérations peuvent entrainer : « Nous avons fait de la Shoah un moyen au service du peuple juif. Nous en avons même fait une arme, qui est plus puissante que les forces armées israéliennes ».

Avraham Burg craint surtout les nuisances que les exagérations peuvent entrainer : « Nous avons fait de la Shoah un moyen au service du peuple juif. Nous en avons même fait une arme, qui est plus puissante que les forces armées israéliennes ». Israël deviendra-t-il un Etat “normal”?

Israël deviendra-t-il un Etat “normal”?

sich zu bezeichnen angewohnt hat. Insbesondere sein sowohl wissenschaftlichen Ansprüchen wie allgemeinverständlicher Darstellung gerecht werdendes Buch „Preußen. Geschichte eines Staates“ (1) ist als geschichtliche Einführung bis heute unübertroffen. Eine von Schoeps veranstaltete Preußen-Anthologie „Das war Preußen. Zeugnisse der Jahrhunderte“ wurde im übrigen von Julius Evola ins Italienische übersetzt. (2)

sich zu bezeichnen angewohnt hat. Insbesondere sein sowohl wissenschaftlichen Ansprüchen wie allgemeinverständlicher Darstellung gerecht werdendes Buch „Preußen. Geschichte eines Staates“ (1) ist als geschichtliche Einführung bis heute unübertroffen. Eine von Schoeps veranstaltete Preußen-Anthologie „Das war Preußen. Zeugnisse der Jahrhunderte“ wurde im übrigen von Julius Evola ins Italienische übersetzt. (2)

In seinem Buch „Gottheit und Menschheit. Die großen Religionsstifter und ihre Lehren“ (Stuttgart: Steingrüben 1950) nimmt Schoeps auch zum Islam Stellung, es hat aber den Anschein, dies geschähe mehr der Vollständigkeit halber als von Interesse oder Kompetenz her. Schoeps reiht einige der Platitüden der Orientalistik über den unoriginellen, allzumenschlichen usw. Propheten des Islam aneinander und charakterisiert den Islam als in seinem Prädestitationsdenken und seiner Schicksalsgläubigkeit „calvinistisch“, was genauso sinnvoll ist, wie das Christentum – unter Ausblendung all seiner anderen Strömungen – als calvinistisch zu bezeichnen. Tatsächlich schreibt Schoeps auch von der entgegengesetzten „pantheistischen“ Strömung, die Einseitigkeit durch eine zweite ergänzend. Denn in Wirklichkeit ist Ibn Arabi als wichtigster Vertreter des esoterischen Islam genausowenig pantheistisch wie Shankara, Meister Eckart oder Lao-Tse, deren grundsätzliche Identität mit seiner „Mystik“ oder vielmehr Gnosis aufgezeigt werden kann. Auch das beklagte „allzumenschliche“ also anscheinend unethische Verhalten des Propheten muß hinterfragt werden, denn es beruht auf einigen späten Hadithen. Träte uns Muhammad als fehlerlose Idealgestalt entgegen, wären die Orientalisten sofort bei der Stelle, um den geschichtlichen Wahrheitsgehalt dieser Stellen in Zweifel zu ziehen. Tatsächlich sind diese Berichte über Fehler und unmoralisches Verhalten aber Hadithen – vorwiegend aus der „Hadithfabrik“ von

In seinem Buch „Gottheit und Menschheit. Die großen Religionsstifter und ihre Lehren“ (Stuttgart: Steingrüben 1950) nimmt Schoeps auch zum Islam Stellung, es hat aber den Anschein, dies geschähe mehr der Vollständigkeit halber als von Interesse oder Kompetenz her. Schoeps reiht einige der Platitüden der Orientalistik über den unoriginellen, allzumenschlichen usw. Propheten des Islam aneinander und charakterisiert den Islam als in seinem Prädestitationsdenken und seiner Schicksalsgläubigkeit „calvinistisch“, was genauso sinnvoll ist, wie das Christentum – unter Ausblendung all seiner anderen Strömungen – als calvinistisch zu bezeichnen. Tatsächlich schreibt Schoeps auch von der entgegengesetzten „pantheistischen“ Strömung, die Einseitigkeit durch eine zweite ergänzend. Denn in Wirklichkeit ist Ibn Arabi als wichtigster Vertreter des esoterischen Islam genausowenig pantheistisch wie Shankara, Meister Eckart oder Lao-Tse, deren grundsätzliche Identität mit seiner „Mystik“ oder vielmehr Gnosis aufgezeigt werden kann. Auch das beklagte „allzumenschliche“ also anscheinend unethische Verhalten des Propheten muß hinterfragt werden, denn es beruht auf einigen späten Hadithen. Träte uns Muhammad als fehlerlose Idealgestalt entgegen, wären die Orientalisten sofort bei der Stelle, um den geschichtlichen Wahrheitsgehalt dieser Stellen in Zweifel zu ziehen. Tatsächlich sind diese Berichte über Fehler und unmoralisches Verhalten aber Hadithen – vorwiegend aus der „Hadithfabrik“ von