samedi, 30 janvier 2010

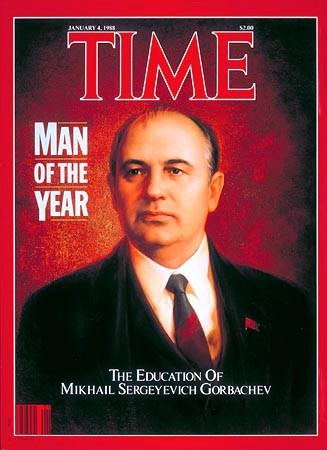

Histoire et actualité de la guerre froide

| Histoire et actualité de la guerre froide |

| « Pour beaucoup d’étudiants, la Guerre froide aujourd’hui n’évoque rien de personnel. Cela apparaît presque comme de l’Histoire ancienne. En réalité, malgré des changements aussi radicaux que l’effondrement de l’Union soviétique et la réunification allemande, plusieurs problèmes, qui existaient avant 1989, sont toujours là. […]

Pour beaucoup de politiciens, la Guerre froide était pratique; elle permettait d’expliquer à son opinion publique de manière simpliste que tout était soit noir, soit blanc. Le monde est beaucoup plus complexe que ne le décrivait à l’époque Fukuyama. L’Histoire n’est pas un processus linéaire. Il n’y a pas de happy end hollywoodien une fois pour toutes. Il s’est agi d’une théorie très ethnocentrique et très offensante. Une manière de dire que la civilisation occidentale a triomphé. C’est une attitude dangereuse qui a poussé l’Occident à humilier la Russie dans les années 1990. Ce n’est pas un hasard si Vladimir Poutine a, en réaction, mené une politique agressive et nationaliste, qui a pu choquer. Une politique qui était, il est vrai, aussi teintée d’une nostalgie du statut de superpuissance qu’avait l’Union soviétique. […] Après la disparition du Pacte de Varsovie, certains pensaient que l’OTAN allait aussi disparaître. Elle a non seulement survécu, elle s’est même étendue. La Russie a vécu cela comme une continuation de la Guerre froide. […] Le monde multipolaire est devenu une réalité. Ce n’était pas le cas avant 1989. Mais j’aimerais corriger un cliché de la Guerre froide. On l’a présentée comme un monde bipolaire simple. Elle était pourtant beaucoup plus complexe. La Chine par exemple n’a pas toujours joué le jeu bipolaire. L’Inde et les non-alignés non plus. Au Moyen-Orient, la Guerre froide n’était de loin pas le principal facteur de division. […] Il faut se rappeler qu’au faîte de la Guerre froide les Etats-Unis soutenaient les “combattants de la liberté”, les mouvements rebelles contre les Soviétiques qui venaient d’envahir l’Afghanistan en 1979. Mais aussi les Contras au Nicaragua, l’Unita en Angola. Ces soutiens ont provoqué un retour de flamme. Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis en sont une illustration. Cet événement a fortement changé la donne. Après le fiasco des années 1990, comme en Somalie, les Etats-Unis n’auraient jamais pu lancer des opérations militaires de grande échelle en Afghanistan avec l’appui de l’opinion publique sans de tels attentats. Cette période a toutefois des similitudes avec les débuts de la Guerre froide, avec le maccarthysme des années 1940-1950. Dans une démocratie comme les Etats-Unis, tout avis dissident, à partir de 2001, équivalait à une trahison. »

Jussi Hanhimäki, professeur à l’IHEID, interviewé par Le Temps, 3 novembre 2009 |

00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre froide, etats-unis, urss, années 50, années 60, années 70, 20ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Kriegsmarine et l'Opération Barbarossa

La Kriegsmarine et l'Opération Barbarossa

La Kriegsmarine et l'Opération Barbarossa

Ingo Lachnit

En conquérant toute la côte atlantique de la France en juin 1940, les armées de Hitler ont dégagé le Reich de l'encerclement maritime que lui avaient imposé les Britanniques et les Français. La victoire allemande à l'Ouest ouvre au Reich les portes du large. A partir de ce moment, la Kriegsmarine ébauche des projets globaux et non plus purement défensifs, limités à la Mer du Nord et à la Baltique. C'est l'Amiral Carls, Commandant en chef du Groupe Est, qui fut le premier à fournir une étude globale, définissant les objectifs de la guerre sur mer (1). Son mémorandum reflète parfaitement l'état d'esprit des chefs de la marine allemande, après que les côtes atlantiques de la France soient tombées aux mains des Allemands.

L'Allemagne: une puissance d'ordre à l'échelon mondial

Carls, dans son mémorandum, parlait un langage clair. Sans circonlocutions, il déclare que l'Allemagne, désormais, doit devenir une puissance mondiale. Il ne craint pas de mener la guerre “contre la moitié ou les deux tiers du monde”. Déjà en 1938, il avait dit que l'Allemagne pouvait envisager de mener un tel combat avec succès. En déclarant que l'Allemagne devait devenir une puissance mondiale, Carls imposait à la marine une ligne de conduite, qui impliquait, à son tour, plusieurs objectifs de guerre: après avoir récupéré les anciennes provinces et territoires du Reich à l'Ouest et réclamé le retour des anciennes colonies africaines, Carls préconisait la constitution d'une confédération des Etats d'Europe du Nord sous l'égide allemande, regroupant, outre le Reich, une Grande-Flandre, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège, y compris leurs possessions d'outre-mer. Les possessions qu'apporteraient le Danemark et la Norvège dans la nouvelle communauté d'Etats (Spitzberg, Groenland, Islande, Iles Féroé), garantirait la domination maritime du Reich dans l'Atlantique-Nord, qui serait encore consolidée par l'annexion des Iles anglo-normandes et des Shetlands —la marine considéraient encore l'annexion de ce petit archipel au Nord de l'Ecosse comme un but de guerre en 1944. Cette position fortifiée dans le Nord aurait permis à l'Allemagne d'avoir un accès libre aux zones centrales de l'Atlantique, grâce à l'inclusion dans la sphère d'influence du Reich d'une bande littorale ouest-française. Les ports de cette bande littorale auraient servi de tremplin vers le sud, permettant du même coup de se rendre maîtres de la côte ouest-africaine. Sur cette côte, l'Allemagne devra s'assurer quelques territoires, de façon à s'aménager des points d'appui. Ensuite, l'Union Sud-Africaine, y compris la Rhodésie du Sud, deviendraient des Etats indépendants et se détacheraient de l'Empire britannique, s'empareraient de Madagascar et des îles avoisinantes, de façon a créer une “chaîne” de points d'appui qui s'étendrait de l'Océan Indien au Pacifique, en passant pas les colonies néerlandaises (Indonésie), tombées sous influence allemande grâce à l'inclusion de la Hollande dans la communauté des Etats du Nord de l'Europe. Cette “chaîne” aboutirait au Bornéo septentrional qui serait, lui aussi, détaché de l'Empire et passerait sous domination allemande.

Cette esquisse des ambitions allemandes, élaborée par Carls, correspondait bel et bien à l'état d'esprit qui régnait dans les états-majors de la marine. Seuls quelques officiers ont émis des revendications plus modérées, mais qui ne portaient que sur les détails, non sur l'essentiel. Ainsi, le Chef du 1er Skl., le Contre-Amiral Fricke, en formulant une ligne de conduite légèrement différente, estimait que l'Allemagne devait en priorité s'affirmer comme puissance européenne dominante. Fricke suggérait de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas aller trop vite en besogne en voulant faire de l'Allemagne une puissance mondiale. Le Commandant-en-chef de la Marine, le Grand-Amiral Raeder, pour sa part, refusait de s'emballer pour les projets trop audacieux et ne voulait pas perdre de vue l'essentiel: les objectifs à court terme; l'acquisition de points d'appui insulaires et continentaux le long des côtes africaines ne serait alors qu'un objectif à moyen terme. Dans les détails, les buts déclarés variaient d'une personnalité à l'autre. Mais il n'en demeure pas moins vrai que tous les officiers de l'état-major de la marine de guerre étaient d'accord sur un point: l'Allemagne était devenu une puissance d'ordre et devait s'affirmer en tant que telle sur toute la surface du globe. Aucun officier de marine ne mettait en doute la nécessité de faire du Reich la puissance hégémonique en Europe, la puissance organisatrice d'un “grand espace” économique européen, avec son complément colonial africain. Cette mission devait forcément donner à l'Allemagne une vocation planétaire. Toutes les ébauches de la marine impliquaient une Weltpolitik de grande envergure. Sans la moindre hésitation, les officiers de la marine prévoyaient de bétonner et de consolider les positions du “Reich Grand-Allemand” sur le plan géostratégique, de même que ses intérêts outre-mer, de “façon définitive, sur le fond, pour tous les temps”.

L'objectif à court terme: devenir une puissance coloniale

Les exigences coloniales de la marine allemande, de même que sa volonté d'acquérir des points d'appui, vise en premier lieu à asseoir solidement les revendications allemandes. Carls souhaitait un désarmement de l'Angleterre et de la France et pensait qu'il ne fallait réaccorder l'égalité en droit à ces deux puissances que lorsqu'elles auraient accepté l'ordre nouveau imposé par le Reich à l'Europe. Leurs empires coloniaux devront être réduit en dimensions, afin qu'ils soient égaux en taille aux possessions allemandes d'outre-mer, mais ne devront en aucun cas être détruits. Les possessions coloniales de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie demeureront suffisamment vastes, après que l'Allemagne ait accedé au statut de grande puissance mondiale, “pour leur assurer l'existence et assez de puissance”, toutefois “dans les proportions que nous aurons souhaitées”. L'objectif de devenir “puissance mondiale” ne pourra se concrétiser que dans la mesure où l'Allemagne se montrera capable d'assurer l'équilibre entre les autres puissances. Carls parle en fait d'“auto-limitation” (Selbstbeschränkung) quand il parle du Reich; il ne perçoit pas celui-ci comme une puissance qui règnerait seule sur le destin de la planète, mais qui serait davantage “régulatrice” de la politique internationale. La notion de “puissance mondiale” (Weltmacht) n'est donc pas synonyme, dans la pensée de Carls”, de “domination (non partagée) sur le monde” (Weltherrschaft). Les objectifs coloniaux énoncés dans le mémorandum ont une connotation nettement restauratrice. Ils se contentent, pour l'essentiel, de rétablir les colonies allemands d'avant 1918, en leur adjoignant quelques possessions françaises et la Rhodésie, qui souderait ses colonies entre elles.

Carls renonce à toute acquisition en Méditerranée et à toute intrusion dans les sphères d'infuence américaine et japonaise. Il tient compte du fait “que le Führer ne veut pas s'installer en Méditerranée, ni s'immiscer dans les sphères d'influence américaine et japonaise”. Carls savait intuitivement quel état d'esprit régnait dans le quartier général du Führer et devinait ce que ce dernier voulait entendre. Il élaborait ses plans non pas dans les limites de son propre domaine mais tenait davantage compte des intentions du commandement suprême que Raeder quand il rédigeait ses rapports. Raeder, lui, n'élaborait de projet que sur base de son domaine spécifique et tentait, envers et contre tout, de l'imposer au commandement suprême.

Ce qui frappe, c'est la mansuétude de Carls à l'égard de l'ennemi principal du Reich, la Grande-Bretagne. Celle-ci, dans la mesure du possible —c'est-à-dire si elle ne s'oppose pas au Reich allemand de manière irrémédiable— conserverait son Empire et demeurerait une puissance thalassocratique. Carls exprime de la sorte, outre une admiration pour l'œuvre coloniale des Britanniques, le point de vue de la marine: l'Empire britannique a eu une fonction stabilisante dans l'équilibre international. Sa chute favoriserait le Japon, puissance qui cherche l'hégémonie à l'échelle du globe, et qui se révèlerait, dans un avenir plus lointain, un nouvel adversaire du Reich allemand.

La Marine: facteur de décision dans la guerre

La marine de guerre allemande s'est toujours définie dans et par sa lutte contre la flotte britannique. Dans cette optique, l'Allemagne, en s'opposant à l'Angleterre, est logiquement, par la volonté du destin, obligée de devenir une puissance thalassocratique à l'échelle du globe. Cette vision des choses est solidement ancrée dans la marine depuis Tirpitz. Le corps des officiers de marine n'a jamais cessé de penser et d'agir dans le cadre de ces idées claires et compactes; tous ses objectifs s'inscrivent dans cette logique implaccable, même après 1918, année de la défaite que n'admettent pas plus les officiers de marine que ceux de l'armée de terre. Dans son Dienstschrift IX (Note de service IX), rédigé en 1894, Tirpitz avait conçu le rôle des armées de terre —protéger l'Etat contre l'arbitraire de l'ennemi— comme inférieur à celui, sublime, de la marine: emporter la décision en cas de guerre. Cet état d'esprit témoigne de la cohésion morale, élitaire et sélective, du corps des officiers de marine allemands; ces hommes étaient convaincus de l'importance de leur arme et cette conviction, largement partagée, s'est perpétuée et renforcée après 1918 et l'intermède de Weimar. Le vocabulaire lui-même en témoigne: la marine est kriegsentscheidend, elle force la décision, fait la décision, en cas de guerre. Tel est le noyau de la pensée stratégique et opérative de la marine. Ce qui explique la franchise avec laquelle la marine élabore ses plans pour faire de l'Allemagne une Weltmacht. Elle n'est pas victime de l'euphorie qui règne dans le Reich après la victoire sur la France mais s'inscrit plus simplement, plus naturellement, dans la tradition forgée à la fin du XIXième siècle par Tirpitz, tout en espérant, avec les nouveaux acquis territoriaux, rencontrer plus de succès.

Le problème de l'Angleterre

Comme les opérations contre la “forteresse insulaire” britannique s'avèrent lentes et n'emportent aucun succès, et comme l'invasion de l'Angleterre est reportée à l'année 1941, les esprits, en Allemagne, se concentrent sur le “problème anglais”. Si l'Angleterre ne peut être vaincue sur son île métropolitaine, il faudra trouver des points faibles dans l'Empire et y remporter des victoires décisives qui obligeront le gouvernement britannique à composer et à accepter la paix allemande. Cette question, essentielle, préoccupait bien entendu tous les militaires allemands, les chefs de la marine comme l'état-major de la Wehrmacht. Pour résoudre le problème anglais, il y avait plusieurs possibilités:

1) Une guerre contre les sources d'approvisionnement qui s'inscrirait dans le cadre d'une guerre économique de plus vaste envergure.

2) Des attaques ponctuelles contre les points névralgiques de l'Empire, de façon à ce qu'il s'effondre. A portée des Allemands, par ordre d'importance, nous avions, à l'époque: Suez, Gibraltar et Malte.

3) L'acquisition de positions stratégiques navales en Afrique du Nord et de l'Ouest, afin de donner aux opérations dans l'Atlantique l'ampleur souhaitée.

4) Intensifier la guerre des croiseurs. C'est l'idée motrice de Raeder.

La question qui se pose alors: où les chefs de la marine allemande doivent-ils porter le poids de leurs armes, en concentrant toutes leurs forces? Afin d'obtenir l'effet escompté le plus rapidement possible, avec les meilleures chances de succès?

Le tonnage anglais se concentrait dans l'Atlantique. C'est par l'Atlantique et la Méditerranée que passent les axes vitaux qui relient la Grande-Bretagne à ses sources d'énergie venues d'outre-mer. Fragmenter ces axes était la mission des sous-marins. Les chefs de la marine considéraient donc que la guerre anti-tonnage dans l'Atlantique était prioritaire. Mais le commandant en chef de la Marine tenait à la guerre traditionnelle des croiseurs, qu'il voulait mener en deux endroits: dans l'Atlantique et en Méditerranée (sur ce théâtre en guise de diversion). Mais comme les plus lourdes unités allemandes se trouvent dans l'Atlantique, elles ne peuvent être déployées en Méditerranée. Convaincu du grand impact que pourrait avoir sa stratégie de diversion —laquelle ne pouvait que s'amplifier dès le début de la guerre du Pacifique et prendre des proportions globales— Raeder envoya ses sous-marins en Méditerranée. Il s'est heurté à une critique sévère des sous-mariniers, hostiles à cette stratégie de diversion. Pour Dönitz, la Méditerranée n'avait qu'une importance secondaire. Selon Dönitz, toutes les mesures qui visent à diviser et disperser les forces ennemies sont erronées, car elles ne peuvent que contribuer à prélever des forces allemandes hors de la zone principale des combats, qui est l'Atlantique. Mais, dans l'optique de Raeder, au contraire, la Méditerranée ne revêt pas une importance stratégique qui ne vaudrait que pour la diversion qu'il entend planifier. En lançant une offensive contre Suez, il veut trancher l'“artère principale” de l'organisme qu'est l'Empire britannique et porter ainsi le coup fatal à l'Angleterre. Après la prise de Suez, les résidus de la domination britannique en Méditerranée pourraient facilement être éliminés avec l'aide de la flotte française. Sans nul doute, Raeder exagérait l'importance de la Méditerranée pour les Britanniques mais n'avait pas tort de valoriser l'importance des côtes du nord et de l'ouest de l'Afrique et comptait sur la coopération française dans les opérations navales dans l'Atlantique.

L'Atlantique, l'Afrique du Nord-Ouest et Suez: tels sont les objectifs principaux de la stratégie de la marine allemande.

Y avait-il communauté d'intérêt entre la France et l'Allemagne?

Au fur et à mesure que les officiers supérieurs de la marine allemande élaborent et peaufinent leur stratégie, la France vaincue acquiert de plus en plus de poids à leurs yeux. Le choc de Mers-el-Kébir et de Dakar du côté français, l'impossibilité de mener à bien l'Opération Seelöwe (le débarquement en Angleterre) du côté allemand, contribuent à un rapprochement franco-allemand, qui devrait se concrétiser par un effort de guerre commun. Et comme les Italiens et les Espagnols n'ont pas réussi à chasser les Britanniques de la Méditerranée, contrairement à ce qu'avaient espéré les Allemands, les chefs de la marine allemande en viennent à estimer que la participation française à la guerre navale contre l'Angleterre est indispensable. Pour que les Français deviennent les adversaires de l'Angleterre, les Allemands doivent leur donner des garanties politiques, qui valent le prix d'une entrée en guerre de Vichy à leurs côtés. Raeder envisage une alliance en bonne et due forme avec les Français et souhaite que Berlin élargisse l'axe tripartite Rome-Berlin-Tokyo à Vichy. L'inclusion de la France dans le nouvel ordre européen a été l'une des exigences de base des chefs de la marine allemande.

Ceux-ci ont trouvé des appuis dans l'état-major de la Wehrmacht. Le Général-Major Warlimont, Chef du L/WFSt, après une visite à Paris, s'est fait l'avocat du rapprochement franco-allemand. L'Afrique du Nord-Ouest et de l'Ouest constitue un flanc stratégique indispensable contre l'Angleterre ainsi qu'un espace économique soustrait au blocus britannique. Le conseiller militaire de Hitler, le Chef de l'état-major général de la Wehrmacht, le Colonel-Général Jodl, partage ce point de vue. La France pourrait aider le IIIième Reich et lui donner la victoire finale, si elle met à la disposition des Allemands ses bases africaines. Si l'Allemagne perd les bases nord-africaines possédées par la France, expliquent les chefs de la marine, il ne sera plus possible de battre l'Angleterre dans la guerre commerciale qui se déroule dans l'Atlantique. Cette formulation est évidemment osée. Mais il n'en demeure pas moins vrai que la masse territoriale nord-africaine et ouest-africaine constitue une barrière importante contre toutes les attaques anglo-saxonnes contre le Sud de l'Europe. En outre, ce territoire peut servir de base pour des attaques de l'aviation allemande contre les Etats-Unis.

Une alliance franco-allemande constituerait donc un atout complémentaire, qui permettrait au Reich de faire son jeu sur le continent européen. Mais Hitler s'imaginait toujours qu'il allait pouvoir faire la paix avec l'Angleterre. Il laisse le sort de la France dans l'indécision. Après Mers-el-Kébir, l'Allemagne assouplit encore ses mesures de démobilisation, politique qui ne correspond pas du tout aux souhaits de la Marine et de l'état-major de la Wehrmacht, qui, eux, envisageaient de consolider militairement une communauté d'intérêt franco-allemande.

La campagne de Russie

Mais un projet militaire va s'avérer plus déterminant que tous les problèmes soulevés par la stratégie nouvelle, proposée par la marine allemande, plus déterminant aussi que tous les problèmes non résolus et toutes les occasions perdues: celui de lancer une campagne contre la Russie. Ce projet freine définitivement le développement de la stratégie maritime suggéré par Carls. La stratégie maritime dépend désormais de la guerre sur terre.

Pour les chefs de l'armée de terre, la capitulation de la France et l'impossibilité pour la Grande-Bretagne d'entreprendre des opérations sur le continent ont rendu impossible la guerre sur deux fronts. Du moins dans un premier temps. Mais l'élimination de la France n'a pas donné à la Kriegsmarine la liberté qu'elle souhaitait avoir sur ses arrières. Les forces opérationnelles de la marine allemande étant faibles, ses chefs ne pouvaient considérer l'Opération Barbarossa que comme un fardaud supplémentaire. Mais, mise à part cette objection, la marine n'avait nulle crainte quant au déroulement de la guerre à l'Est: “Les forces militaires qu'aligne l'armée russe doivent être considérées comme très inférieures à nos troupes expérimentées. L'occupation d'un territoire s'étendant du Lac Ladoga à la Crimée en passant par Smolensk est militairement réalisable, de façon à ce qu'en détenant ce territoire, il nous soit possible de dicter les conditions de la paix” (2). Les chefs de la marine partagent la conviction des dirigeants politiques de l'Allemagne: le Reich gagnera la guerre à l'Est sans difficulté. Mais doutent que, par cette victoire, la guerre contre l'Angleterre sera plus rapidement terminée. La marine croit en effet que l'impact d'une victoire allemande à l'Est sera mininal sur le moral de l'ennemi occidental. Les victoires allemandes sur le continent ne contraindront nullement la Grande-Bretagne à composer. Au contraire, l'effort exigé par la campagne de Russie sera tel qu'il favorisera une victoire anglaise dans l'Atlantique et rendra aux Britanniques toutes les positions perdues. Pire: si la Russie ne s'effondre pas immédiatement, l'Allemagne court un danger très grave, dans le sens où les territoires non neutralisés de l'URSS deviendront ipso facto des tremplins pour une attaque américaine. Dans l'esprit des chefs de la marine, le combat principal, c'est-à-dire la guerre contre l'Angleterre, pourrait bien être perdu, même si l'Opération Barbarossa débouche sur une victoire.

La guerre à l'Est soulage l'Angleterre

Les chefs de la marine jugent la sécurité globale de l'Allemagne, en incluant le facteur “Russie” dans des catégories qui justifient l'attaque contre l'URSS: la sécurité de l'Allemagne exige la consolidation, par des moyens militaires, d'un espace qui soit à l'abri de toute attaque extérieure, l'élimination, par des moyens politiques, des petits Etats peu fiables, et, enfin, la construction, par des moyens économiques, d'une autarcie continentale. Les chefs de la marine, de surcroît, acceptent les projets de colonisation et les dimensions idéologiques inhérents à la guerre contre l'URSS. Sur un plan politique plus général et animés par la conviction que les forces armées soviétiques de terre et de mer constituent un danger pour le Reich, les chefs de la marine s'alignent exactement sur les thèses du gouvernement allemand. Si les objectifs de construire un espace intangible ou une autarcie économique justifiaient dans une certaine mesure la guerre à l'Est, aux yeux du gouvernement, la marine, elle, tire des conclusions opposées. Dans son évaluation de la situation, trois éléments sont importants: 1) la conviction que l'Allemagne aurait obtenu tout ce qu'elle voulait de la Russie, même sans lui faire la guerre; 2) le problème anglais restait sans solution; 3) un éventail de réflexions sur l'industrie militaire.

Pour la marine, l'Angleterre est l'ennemi n°1

Du point de vue de la marine, le gouvernement du Reich surestime la “masse soviétique” et poursuit, vis-à-vis de Moscou, une politique de concessions inutile. Le gouvernement allemand devrait au contraire montrer à l'Union Soviétique, fragile parce que tout un éventail de crises la guette, la puissance politique et militaire du Reich. Les Russes, pour l'état-major de la marine, sont prêts à négocier, ce qui rend toute guerre inutile. Moscou, pensent les officiers supérieurs de la marine allemande, ira au devant de tous les souhaits de l'Allemagne.

La mission première de la marine de guerre est donc d'affronter directement l'Angleterre. Si celle-ci est abattue, le Reich obtiendra presque automatiquement la victoire. Toute campagne militaire à l'Est influencerait négativement la situation stratégique de l'Allemagne sur mer et jouerait en faveur de l'Angleterre, qui serait de fait soulagée. Le Korvettenkapitän Junge, chef du département “marine” auprès de l'état-major général de la Wehrmacht, tire les mêmes conclusions: l'Allemagne ne doit pas entrer en guerre contre la Russie, avant que l'Angleterre ne soit mise hors course.

La campagne à l'Est a-t-elle été une alternative?

Fricke (Chef de la 1ière Skl.) constatait que les Anglo-Saxons, affaiblis après avoir perdu leur allié continental potentiel, la Russie, ne s'en prendraient plus à la grande puissance continentale que serait devenue l'Allemagne. Mais cette constatation n'a en rien influencé l'élaboration de la stratégie navale allemande, favorable, en gros, à la campagne de Russie. La marine a été incapable de s'opposer avec succès à l'option anti-soviétique du gouvernement allemand. Mais ni Fricke ni les officiers supérieurs de la Kriegsmarine n'ont pu voir dans le projet “Barbarossa” une entreprise qui aurait contribué à abattre l'Angleterre (pour Hitler, ce n'était d'ailleurs pas l'objectif). Les gains territoriaux à l'Est ne compenseront nullement le tonnage que les Allemands, occupés sur le continent, ne pourront couler dans l'Atlantique, théâtre où se décide réellement le sort de la guerre. Les chefs de la marine ne voient ni la nécessité ni l'utilité d'une opération à l'Est, qui éloignerait les Allemands de l'Atlantique. Le Reich, pour les marins, ne perdra ni ne gagnera la guerre en Russie. Le destin de l'Allemagne se joue uniquement dans l'Atlantique.

Si l'option Barbarossa se concrétise, l'industrie de l'armement consacrera tous ses efforts à l'armée de terre et à l'aviation. Si les livraisons russes cessent d'arriver en Allemagne à cause de la guerre germano-soviétique, la marine en essuiera les conséquences et ne pourra plus espérer aucune priorité dans l'octroi de matières premières et de carburants. La guerre à l'Est ôtera à la marine son principal fournisseur de matières premières. Ses chefs ne pensent pas, en conséquence, que les opérations en Russie apporteront une solution au problème des matières premières, domaine où l'Allemagne est dans une situation précaire. Les livraisons de pétrole pour l'Opération Seelöwe ne seront pas nécessairement assurées, une fois l'Opération Barbarossa terminée. En conséquence, la marine estime que la campagne de Russie n'est qu'un élargissement compromettant de la guerre, pire, qu'elle l'étend dans une mauvaise direction et au moment le plus inapproprié.

Appréciation

Avec la victoire sur la France en juin 1940, la marine allemande peut enfin mettre au point sa “grande stratégie”. Mais cette stratégie prend fin avec le débarquement allié en Afrique du Nord de novembre 1942. Pour Raeder, la “grande stratégie navale” est une alternative à l'Opération Seelöwe et, plus tard, à l'Opération Barbarossa, dont il n'a jamais été convaincu de l'utilité. La stratégie maritime n'est pas une stratégie partielle ou complémentaire, qui se déploierait parallèlement à la guerre sur terre. Elle est une stratégie globale qui affecte également les opérations sur le continent. Aujourd'hui, il n'est pas possible de dire comment elle aurait influencé le cours de la guerre, si elle avait été appliquée sans restriction.

Dans les mois qui se sont écoulés entre la fin de la campagne de France et le début de la campagne de Russie, le III° Reich a pu choisir entre plusieurs options: 1) Il se tient coi, renonce à entamer toute opération et organise la défensive; 2) Il poursuit la guerre à l'Ouest jusqu'à la capitulation anglaise et impose sa paix; 3) Il se tourne vers l'Est, soumet la Russie et se retourne vers l'Ouest avec l'atout complémentaire: un continent uni par la force et inexpugnable. Aucune de ces options n'avait la chance de réussir à 100%. Toutes pouvaient réussir ou échouer. Evidemment, la stratégie consistant à demeurer coi ou la stratégie navale préconisée par les chefs de la marine, qui n'a pas été appliquée, ont le beau rôle dans les querelles entre historiens: personne ne peut dire avec certitude qu'elles étaient erronées, puisqu'elles ne se sont pas traduites dans le concret. Quant à la “solution continentale”, recherchée par Barbarossa, elle a échoué. Mais elle aurait pu réussir.

Notes:

(1) M. SALEWSKI, Die deutsche Seekriegsleitung 1935-1945, 3 tomes, tomes 1 & 2, Francfort s. M., 1970-75. Tome 3: Denkschriften und Lagebetrachtungen 1938-1944. Pour notre propos: Tome 3, pp. 108 et suivantes.

(2) 1/Skl, “Betrachtungen über Russland”, 28 juillet 1940 (Salewski, tome 3, pages 141 et suivantes).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, urss, mers, marine, océans, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 19 janvier 2010

Gamelin chargé d'envahir le Caucase

19 janvier 1940: Il est un plan concocté par les Franco-Britanniques en 1940 que l’on oublie généralement de mentionner dans les histoires de la seconde guerre mondiale: celui que Daladier a demandé à Gamelin de mettre au point pour attaquer l’URSS, alors alliée à l’Allemagne dans le cadre du pacte germano-soviétique ou pacte Molotov/Ribbentrop, dans le Caucase, afin de s’emparer des puits de pétrole d’Azerbaïdjan et des oléoducs qui acheminent le brut dans les républiques soviétiques au Sud de la chaîne caucasienne. C’est le 19 janvier 1940 que Daladier convie Gamelin à s’atteler à cette tâche, qui n’aura pas de lendemain mais qui préfigure tout de même toute l’affaire géorgienne d’août 2008. La France, n’ayant été rien d’autre que la réserve continentale de chair à canon pour l’empire britannique, a donc été conviée à lancer une opération destinée à réaliser un vieux voeu de l’impérialisme anglais, conçu avant la première guerre mondiale, mais mis sous le boisseau car Londres avait besoin de la chair à canon russe pour éliminer l’Allemagne, non pas tant celle de Guillaume II, mais celle, plus cohérente, de l’Amiral von Tirpitz, qui entend épauler le développement industriel et commercial allemand dans le monde entier et en Amérique latine en particulier, par une flotte aguerrie, capable de se mesurer aux autres flottes de guerre de la planète. Avant de donner l’ordre à Gamelin de travailler à un plan d’invasion du Caucase méridional, le gouvernement français avait décidé le 8 janvier 1940 de créer une armée d’Orient en Syrie, sous les ordre du Général Weygand, celui-là même qui avait aidé les Polonais à refouler les Soviétiques au-delà de la Ligne Curzon, autre démarcation inventée dans les bureaux londoniens pour élargir au maximum l’espace entre l’Allemagne et la nouvelle URSS, prêtes à s’allier sous la double impulsion de Rathenau et de Tchitchérine qui s’étaient rencontrés à Rapallo en 1922. Il est évident qu’une occupation des champs pétrolifères caucasiens aurait privé également la Wehrmacht allemande de son carburant.

19 janvier 1940: Il est un plan concocté par les Franco-Britanniques en 1940 que l’on oublie généralement de mentionner dans les histoires de la seconde guerre mondiale: celui que Daladier a demandé à Gamelin de mettre au point pour attaquer l’URSS, alors alliée à l’Allemagne dans le cadre du pacte germano-soviétique ou pacte Molotov/Ribbentrop, dans le Caucase, afin de s’emparer des puits de pétrole d’Azerbaïdjan et des oléoducs qui acheminent le brut dans les républiques soviétiques au Sud de la chaîne caucasienne. C’est le 19 janvier 1940 que Daladier convie Gamelin à s’atteler à cette tâche, qui n’aura pas de lendemain mais qui préfigure tout de même toute l’affaire géorgienne d’août 2008. La France, n’ayant été rien d’autre que la réserve continentale de chair à canon pour l’empire britannique, a donc été conviée à lancer une opération destinée à réaliser un vieux voeu de l’impérialisme anglais, conçu avant la première guerre mondiale, mais mis sous le boisseau car Londres avait besoin de la chair à canon russe pour éliminer l’Allemagne, non pas tant celle de Guillaume II, mais celle, plus cohérente, de l’Amiral von Tirpitz, qui entend épauler le développement industriel et commercial allemand dans le monde entier et en Amérique latine en particulier, par une flotte aguerrie, capable de se mesurer aux autres flottes de guerre de la planète. Avant de donner l’ordre à Gamelin de travailler à un plan d’invasion du Caucase méridional, le gouvernement français avait décidé le 8 janvier 1940 de créer une armée d’Orient en Syrie, sous les ordre du Général Weygand, celui-là même qui avait aidé les Polonais à refouler les Soviétiques au-delà de la Ligne Curzon, autre démarcation inventée dans les bureaux londoniens pour élargir au maximum l’espace entre l’Allemagne et la nouvelle URSS, prêtes à s’allier sous la double impulsion de Rathenau et de Tchitchérine qui s’étaient rencontrés à Rapallo en 1922. Il est évident qu’une occupation des champs pétrolifères caucasiens aurait privé également la Wehrmacht allemande de son carburant.

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, france, caucase, russie, urss |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 11 janvier 2010

1941: les Soviétiques préparaient la guerre

Archives de Synergies Européennes - 1991

Archives de Synergies Européennes - 1991

1941: les Soviétiques préparaient la guerre!

par le Dr. Heinz MAGENHEIMER

Professeur à l'Université de Salzbourg,

Membre de l'Académie de la Défense de Vienne

Pendant des décennies, l'attaque allemande contre l'Union Soviétique, commencée le 22 juin 1941, a été considérée comme l'exemple par excellence d'une guerre d'extermination, préparée depuis longtemps et justifiée par des arguments raciaux. L'historiographie soviétique qualifiait en outre cette guerre de «guerre de pillage» et ajoutait que l'Allemagne avait trahi ses promesses, avait rompu la parole donnée. Jusqu'en 1989, le Pacte Hitler/Staline des 23 et 24 août 1939 avait été interprété de cette façon dans l'apologétique soviétique. L'observateur des événements était littéralement noyé sous un flot d'arguments qui visaient à étayer au moins deux thèses: 1) La signature du traité a empêché Moscou d'être impliqué dans les premiers événements de la guerre européenne, qui aura ultérieurement comme victime principale l'URSS; 2) Le pouvoir soviétique a vu d'avance le plan des «impérialistes» et l'a contrecarré; il visait à détourner l'armée allemande vers l'Est. L'Union Soviétique aurait ainsi été la victime, à l'été 1941, de sa fidélité à la lettre du pacte et de sa volonté de paix. Cette loyauté, l'URSS l'a payée cher et a failli être complètement détruite sur le plan militaire.

Des experts soviétiques réfutent l'interprétation officielle

Depuis 1989, cette vision de l'histoire contemporaine a été largement réfutée. Des experts soviétiques, dont V. Dachitchev, estiment désormais que le Pacte des 23 et 24 août 1939 a constitué une lourde erreur de la politique étrangère soviétique (cf. Hans-Henning Schröder, Der Zweite Weltkrieg, Piper, München, 1989). Bien sûr, on parle encore et toujours de la guerre germano-russe comme d'une «guerre d'anéantissement justifiée par une idéologie racialiste», notamment dans les écrits, y compris les derniers, de l'historien Andreas Hillgruber (cf. Zweifacher Untergang, 1986). Mais les préoccupations qui dominent, actuellement, chez les spécialistes de l'histoire contemporaine, sont celles qui concernent les multiples facettes du processus de décision: outre la volonté d'expansion de Hitler, on examine désormais la logique, certes subjective, qui a fait que l'Allemagne a choisi la solution militaire pour règler le problème que constituait l'URSS dans le contexte stratégique du printemps 1941. On étudie ensuite ce qui opposait de façon irréconciliable les idéologies au pouvoir en URSS et dans le Troisième Reich, tout en essayant de comprendre quelles étaient les arrière-pensées de Staline en ce qui concerne l'Europe. Résultat de ces investigations: on se demande si l'attaque allemande n'a pas été finalement une attaque préventive, vu ce qui s'annonçait à moyen ou long terme. Ernst Topitsch est de cet avis depuis longtemps et a étayé solidement sa thèse dans Stalins Krieg (2ième éd., 1986). Quant à Viktor Souvorov, dans Le brise-glace (Olivier Orban, Paris, 1990), il a illustré cette thèse à grand renfort de preuves.

Staline avait le temps pour lui

Cela n'aurait guère de sens de revenir sur la vieille querelle quant à savoir si l'attaque de la Wehrmacht a été dictée essentiellement par des considérations d'ordre stratégique et politique ou par des motivations d'ordre idéologique. Il me semble plus utile, d'un point de vue historique, de chercher à cerner la raison première et fondamentale qui a fait que l'état-major allemand s'est décidé à passer à l'attaque. Cet état-major s'est dit, me semble-t-il, qu'attendre passivement rendait jour après jour le Reich plus dépendant de la politique de Staline; une telle dépendance aurait finalement créé des conditions défavorables pour l'Allemagne dans sa guerre à l'Ouest et en Afrique. Hitler était bien conscient du risque énorme qu'il y avait à ouvrir un second front, à parier pour l'offensive: il l'a clairement fait savoir à ses généraux, dont la plupart étaient trop optimistes.

Les papiers de Joukov

Les historiens qui affirment que les motivations idéologiques à connotations racistes ont été les plus déterminantes, sous-estiment trop souvent les préoccupations stratégiques; en effet, dès le début de l'automne 1940, la situation, pour l'Allemagne, était alarmante; l'état-major devait le reconnaître, si bien que son chef, le Général Halder craignait, dès avril 1941, une attaque préventive des Soviétiques. Aujourd'hui, après qu'on ait publié les papiers du Maréchal Georgy Joukov et qu'on y ait découvert des documents d'une importance capitale, non seulement on sait que l'Armée Rouge s'était mise en branle, que ses manœuvres avaient un caractère offensif, surtout dans les quatre districts militaires de l'Ouest mais on sait également, d'après des sources attestées, que les autorités militaires soviétiques prévoyaient dès la mi-mai 1941 une attaque préventive limitée, au moins contre la Pologne centrale et la Haute-Silésie.

Staline a certes refusé ce plan, mais son existence explique néanmoins pourquoi les Soviétiques ont massé six corps mécanisés sur des positions en saillie du front (le premier échelon opérationnel soviétique comptait en tout et pour tout treize corps mécanisés), ont aligné cinq corps aéroportés, ont réaménagé les installations d'un grand nombre de terrains d'aviation pour bombardiers et pour chasseurs à proximité de la frontière et ont renoncé à renforcer la Ligne Staline, alors qu'elle aurait été excellente pour une bonne défense stratégique du territoire soviétique. Les papiers de Joukov nous permettent de comprendre pourquoi les grandes unités stationnées dans les régions frontalières n'ont pas reçu l'ordre de construire un système défensif en profondeur mais, au contraire, ont été utilisées pour améliorer les réseaux routiers menant à la frontière. Ces indices, ainsi que bien d'autres, ont été mis en exergue récemment par des historiens ou des publicistes soviétiques, dont Vladimir Karpov. Sur base de ces plans d'opération, le chef de l'état-major général soviétique, Joukov, en accord avec le Ministre de la Défense, Timochenko, voulait atteindre en trente jours la ligne Ostrolenka, Rive de la Narev, Lowicz, Lodz, Oppeln, Olmütz. Ensuite, Joukov prévoyait de retourner ses forces vers le Nord et d'attaquer et de défaire le centre des forces allemandes, ainsi que le groupe Nord des armées du Reich, massé en Prusse Orientale.

Je souligne ici que ce plan d'opérations ne signifie pas que les Soviétiques avaient définitivement décidé de passer à l'offensive. L'existence de ce plan ne constitue donc pas une preuve irréfutable des intentions offensives de Staline à l'été 1941. Mais ce plan nous permet d'expliquer bon nombre de petits événements annexes: on sait, par exemple, que Staline a refusé de prendre en considération les informations sérieuses qu'on lui communiquait quant à l'imminence d'une attaque de la Wehrmacht au printemps 1941. Or il y a eu au moins 84 avertissements en ce sens (cf. Gordievski/Andrew, KGB, 1990). Comme le prouvent les événements de la nuit du 22 juin, Staline voulait éviter toute provocation; peu de temps avant que le feu des canons allemands ne se mette à tonner au-dessus de la frontière soviétique, il a donné instruction à l'ambassadeur d'URSS à Berlin, de s'enquérir des conditions qu'il fallait respecter pour que les Allemands se tiennent tranquilles (cf. Erich E. Sommer, Das Memorandum, 1981).

Staline estime que

l'Armée Rouge n'est pas prête

Ce qui nous autorise à conclure que Staline cherchait à gagner du temps, du moins jusqu'au moment où le deuxième échelon stratégique, composé de six armées (77 divisions), puisse quitter l'intérieur des terres russes. Ce qui étaye également la thèse qui veut que Staline estimait que ses préparatifs offensifs, destinés à réaliser ses projets, n'étaient pas encore suffisants. Quoi qu'il en soit, au début de la campagne, les Soviétiques alignaient à l'Ouest, réserves comprises, 177 divisions, renforcées par au moins 14.000 chars de combat, environ 34.000 canons et obusiers et à peu près 5.450 avions d'attaque (61 divisions aériennes). Face à ces forces impressionnantes, la Wehrmacht n'alignait que 148 divisions, trois brigades, 3.580 chars de combat, 7.150 canons et environ 2.700 avions d'attaque.

Cette faiblesse des forces allemandes et l'improvisation dans l'équipement et l'organisation, permettent de soutenir la thèse que la décision d'ouvrir un front à l'Est ne découlait pas d'un «programme» concocté depuis longtemps (cf. Hartmut Schustereit, Vabanque, 1988). Beaucoup d'indices semblent prouver que Staline estimait que le conflit ouvert avec l'Allemagne était inéluctable. En effet, les avantages incontestables que le Pacte germano-soviétique offrait à Berlin (cf. Rolf Ahmann, Hitler-Stalin-Pakt 1939, 1989) n'avaient de valeur qu'aussi longtemps qu'ils facilitaient les opérations allemandes à l'Ouest.

C'est alors qu'un facteur a commencé à prendre du poids: en l'occurrence le fait que les deux camps percevaient une menace qui ne pouvait être éliminée que par des moyens militaires. Les ordres qui lancent déploiements ou opérations ne reflètent —c'est connu— que des jugements d'ordre politique. C'est pourquoi l'observateur se trouve face à une situation historique où les deux protagonistes ne réfléchissent plus qu'au moment opportun qui se présentera à eux pour déclencher l'attaque. Mais comme dans l'histoire, il n'existe pas d'«inéluctabilité en soi», la clef pour comprendre le déclenchement de l'«Opération Barbarossa» se trouve dans une bonne connaissance de la façon dont les adversaires ont perçu et évalué la situation. De cette façon seulement, l'historien peut «vivre rétrospectivement et comprendre» (comme le disait Max Weber), le processus de décision. On peut ainsi acquérir un instrument pour évaluer et juger les options politiques et stratégiques qui se sont présentées à Berlin et à Moscou au cours des années 1940 et 1941. L'Allemagne tentait, en prestant un effort immense qu'elle voulait unique et définitif, de créer un imperium continental inattaquable; l'URSS tentait de défendre à tout prix le rôle d'arbitre qu'elle jouait secrètement, officieusement, en Europe.

Dr. Heinz MAGENHEIMER.

(texte issu de Junge Freiheit, juin 1991; adresse: JF, Postfach 147, D-7801 Stegen/Freiburg).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, urss, union soviétique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 03 janvier 2010

Les Finlandais bloquent l'Armée Rouge

3 janvier 1940: Après avoir bloqué l’offensive soviétique, les Finlandais constatent que l’Armée Rouge s’enterre le long de la frontière russo-finlandaise et la fortifie, manifestement en vue d’une future offensive, après les grands froids. Le 3 janvier, l’aviation finlandaise lance trois millions de tracts sur Leningrad, afin de démoraliser la population soviétique et de l’informer sur la situation réelle sur le front. Deux jours plus tard, les troupes du Maréchal finlandais Mannerheim encerclent la 18ème Division soviétique au nord du Lac Ladoga. Le 8 janvier, la 9ème Division finlandaise du Général Siilasvuo écrase deux divisions soviétiques, dont elle avait préalablement coupé les approvisionnements. La tactique des Finlandais est “de laisser la faim et le froid affaiblir l’ennemi”.

3 janvier 1940: Après avoir bloqué l’offensive soviétique, les Finlandais constatent que l’Armée Rouge s’enterre le long de la frontière russo-finlandaise et la fortifie, manifestement en vue d’une future offensive, après les grands froids. Le 3 janvier, l’aviation finlandaise lance trois millions de tracts sur Leningrad, afin de démoraliser la population soviétique et de l’informer sur la situation réelle sur le front. Deux jours plus tard, les troupes du Maréchal finlandais Mannerheim encerclent la 18ème Division soviétique au nord du Lac Ladoga. Le 8 janvier, la 9ème Division finlandaise du Général Siilasvuo écrase deux divisions soviétiques, dont elle avait préalablement coupé les approvisionnements. La tactique des Finlandais est “de laisser la faim et le froid affaiblir l’ennemi”.

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, finlande, urss, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, armée rouge |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 13 décembre 2009

Tiberio Graziani: Afghanistan 1979

Afghanistan 1979

Afghanistan 1979

Déstabilisation du Proche et du Moyen Orient et origine du collapsus soviétique dans la géopolitique étasunienne

par Tiberio Graziani *

1979, l’année de la déstabilisation

Parmi les divers évènements de la politique internationale de l’année 1979, il y en a deux qui sont particulièrement importants à souligner, pour avoir contribué au bouleversement de la géopolitique mondiale basée à l’époque sur la confrontation entre les USA et l'URSS.

Il s’agit de la révolution islamique d'Iran et de l'aventure soviétique en Afghanistan.

Comme on le sait, la prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeiny élimina un des piliers fondamentaux sur lesquels reposait l'architecture géopolitique occidentale, édifiée par les États-Unis à partir de la fin de la seconde guerre mondiale.

L'Iran de Reza Pahlavi représentait, dans les relations de pouvoir entre les États-Unis et l'URSS, en particulier au niveau géostratégique, un pion très important dont la disparition poussa le Pentagone et Washington à une révision profonde de la géopolitique des États-Unis dans la région.

En fait, un Iran autonome et hors de contrôle introduisait, sur l'échiquier géopolitique régional, une variable qui compromettait potentiellement toute la cohérence du système bipolaire.

En outre, le nouvel Iran, comme puissance régionale anti-étatsunienne et anti-israélienne, possédait également toutes les caractéristiques (en particulier, l’étendue et la centralité géographiques, ainsi que l'homogénéité politico-religieuse) pour prétendre à l'hégémonie sur une partie au moins du Moyen-Orient, en opposition ouverte avec les aspirations analogues et les intérêts d'Ankara et de Tel-Aviv - les deux solides piliers de la stratégie régionale de Washington - et d’Islamabad.

Pour ces raisons, les stratèges de Washington, conformément à leur « géopolitique du chaos » bicentenaire, poussèrent immédiatement l'Irak de Saddam Hussein à déclencher une guerre contre l'Iran.

La déstabilisation de toute la région permettait à Washington et à l'Occident de se donner du temps pour mettre au point une stratégie à long terme, et de « harceler sur ses flancs », en toute tranquillité, l'ours soviétique.

Comme l’a révélé, il y a onze ans, Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter, lors d'une interview donnée à l'hebdomadaire français Le Nouvel Observateur (15-21 janvier 1998, p. 76), la CIA avait pénétré en Afghanistan, en vue de déstabiliser le gouvernement de Kaboul, en juillet 1979 déjà, soit cinq mois avant l'intervention de l’armée soviétique.

La première directive par laquelle Carter autorisait l'action clandestine pour aider secrètement les adversaires du gouvernement pro-soviétique date, en fait, du 3 juillet 1979.

Le même jour, le stratège étatsunien d'origine polonaise écrivit une note au président Carter, dans laquelle il expliquait que sa directive conduirait Moscou à intervenir militairement.

Cela se réalisa parfaitement à la fin de décembre de la même année.

Toujours dans la même interview, Brzezinski rappelle que, lorsque les Soviétiques entrèrent en Afghanistan, il écrivit une autre note à Carter, exprimant l'opinion que les USA avaient finalement l’occasion de donner à l'Union soviétique « sa guerre du Vietnam ».

Le conflit, insoutenable pour Moscou, devait conduire, selon Brzezinski, à l'effondrement de l'empire soviétique.

Le long engagement militaire des Soviétiques en faveur du gouvernement communiste de Kaboul contribua, en effet, à affaiblir encore davantage l'Union soviétique, déjà en proie à une importante crise interne, aussi bien sur le plan politique que socio-économique.

Comme nous le savons aujourd'hui, le retrait des troupes de Moscou du théâtre afghan laissa toute la région dans une situation d'extrême fragilité politique, économique, et surtout géostratégique. En effet, dix ans seulement après la révolution iranienne, la région tout entière avait été complètement déstabilisée au profit exclusif du système occidental. Le déclin, contemporain et inéluctable, de l'Union soviétique, accéléré par son aventure en Afghanistan et, ultérieurement, le démembrement de la Fédération yougoslave (une sorte d'État tampon entre les blocs occidental et soviétique) dans les années 90, ouvrirent la voie à l’expansion des États-Unis - de l'hyper-puissance, selon la définition du ministre français Hubert Védrine - dans l'espace eurasien.

Succédant au système bipolaire, une nouvelle saison géopolitique allait s’ouvrir: celle du «moment unipolaire».

Le nouveau système unipolaire aura, toutefois, une vie très courte, qui se terminera – à l'aube du XXIe siècle, - avec la réaffirmation de la Russie en tant qu'acteur mondial et l’émergence concomitante, économique et géopolitique, de la Chine et de l’Inde, les deux États-continents de l’Asie.

Les cycles géopolitique de l'Afghanistan

L'Afghanistan, en raison de ses spécificités, relatives, en premier lieu à sa position par rapport à l'espace soviétique (frontières avec les Républiques - à l’époque soviétiques - du Turkménistan, d’Ouzbékistan et du Tadjikistan), à ses caractéristiques géographiques, et aussi à son hétérogénéité ethnique, culturelle et confessionnelle, représentait, aux yeux de Washington, une grande partie de l’ « arc de crise», c'est à dire de cette portion de territoire qui s'étend des frontières sud de l'URSS à l'océan Indien. Le choix, comme piège pour l'Union soviétique, était donc tombé sur l'Afghanistan pour d’évidentes raisons géopolitiques et géostratégiques.

Du point de vue de l’analyse géopolitique, l'Afghanistan représente en fait un excellent exemple d'une zone de crise, où les tensions entre les grandes puissances se manifestent depuis des temps immémoriaux.

Le territoire actuellement dénommé République islamique d'Afghanistan, où le pouvoir politique a toujours été structuré autour de la domination des tribus pachtounes sur les autres groupes ethniques (Tadjiks, Hazaras Ouzbeks, Turkmènes, Baloutches), s’est constitué à la frontière de trois grands dispositifs géopolitiques: l'Empire mongol, le khanat ouzbek et l'Empire perse. Et ce sont les différends entre ces trois entités géopolitiques limitrophes qui détermineront son histoire.

Pendant les XVIIIe et XIXe siècles, lorsque l’État se consolidera en tant que royaume d’Afghanistan, la région deviendra l'objet de différends entre deux autres entités géopolitiques majeures: l'Empire de Russie et la Grande-Bretagne. Dans le cadre du «grand jeu », la Russie, puissance continentale, dans sa poussée vers les mers chaudes (océan Indien), l'Inde et la Chine, se heurte à la puissance maritime britannique, qui tente, à son tour, d’encercler et pénétrer la masse de l'Eurasie, vers l'est en direction de la Birmanie, de la Chine, du Tibet et du bassin du Yangtze, en s'appuyant sur l'Inde, et vers l'ouest en direction de l'actuel Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Iran jusqu’au Caucase, à la mer Noire, à la Mésopotamie et au Golfe Persique.

Dans le système bipolaire, à la fin du XXe siècle, comme on l’a vu plus haut, l'Afghanistan est une fois de plus le théâtre de la compétition entre une puissance maritime, les USA, et une puissance continentale, l’URSS.

Aujourd'hui, après l'invasion étatsunienne de 2001, ce que Brzezinski avait, de façon présomptueuse, appelé le piège afghan des Soviétiques, est devenu le cauchemar et le bourbier des États-Unis.

* Directeur de Eurasia. Rivista di studi geopolitici – www.eurasia-rivista.org - direzione@eurasia-rivista.org

00:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, stratégie, déstabilisation, urss, union soviétique, afghanistan, moyen orient, asie, affaires asiatiques, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 30 août 2009

Short note on the Pacts of August 1939

Short note on the Pacts of August 1939

(The Pact of Mutual Help between UK and Poland

and the Molotov-Ribbentrop Pact)

Tiberio Graziani *

Considering the alliances signed by the insular Great Britain in the frame of their secular anti-European power politics, finalized at containing and defeating the aims of friendship and / or integration among the nations of the European Continent, it is worth mentioning - as an illustrative example - the Pact of Mutual Help between the UK and Poland, signed in London on 25 August 1939.

As known, the Anglo-Polish Friendship Treaty, signed by Lord Halifax and Count Rczynski, was a deliberate violation (1) of the similar Treaty that Germany and Poland had signed on 26 January 1934, and, above all, an explicit interference in the delicate relations between the National Socialist Reich and USSR; Berlin and Moscow, in fact, just two days earlier, on 23 August, had signed a non-aggression treaty, known to history as the Molotov-Ribbentrop Pact, named after their respective foreign ministers.

In this case, the United Kingdom intended to use - as part of a diplomatic-military device, theoretically equal, - the strategic position of Poland as a "splitter" between two continental powers in order to affect, simultaneously, both the creation of a potential axis Moscow -Berlin and the German-Polish agreements, and thereby removing any future potential perspective of welding / integration between the European Peninsula and the Asian continental mass.

The disturbing action devised by London, through a fine texture of diplomatic activities, which U.S. were involved (2), was perfectly consistent with British geopolitical doctrine, whose exploitation of the tensions between the continental nations constituted a key pillar of its equilibrium policy (balance of power).

1. Some months before, on 19 May 1939, a Mutual Help Agreement between France and Poland (probably on U.S. and U.K. request) was signed in Paris by Polish ambassador Juliusz Lukasiewicz and French Minister of Foreign Affairs, Georges Bonnet. For Berlin, and under some aspects for Moscow too, the two Mutual Help Agreement constituted a sort of threat for the continental peace.

2. We refer to meetings among U.S. Ambassador William Christian Bullitt, Jr. and the Polish Ambassadors Potocki and Lukasiewicz, which occurred in France in November 1938 and February 1939; see Giselher Wirsing, Roosevelt et l'Europe (Der Kontinent Masslose), Grasset, Paris, 1942, p. 266.

* Eurasia. Rivista di studi geopolitici (Eurasia. Journal of Geopolitical Studies – Italy)

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, pologne, urss, russie, allemagne, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, grande-bretagne, ribbentrop-molotov, relations germano-soviétiques, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 06 juillet 2009

Opération Barbarossa: forces en présences et conclusions à tirer

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991

Opération Barbarossa: les forces en présence et les conclusions qu'on peut en tirer

par Joachim F. WEBER

Un matin d'été, 3 h 30. La nuit est sombre du Cap Nord à la Mer Noire. Tout d'un coup, l'air est déchiré par le fracas assourdissant des canons. Des milliers d'obus forment une pluie d'acier et martèlent le versant soviétique de cette frontière. Les positions avancées de l'Armée rouge sont matraquées. Et quand les premières lueurs du jour apparaissent, la Wehrmacht allemande et ses alliés franchissent la frontière et pénètrent en URSS.

C'était le 22 juin 1941. Un jour historique où l'Allemagne a joué son destin. La lutte âpre qui commence en ce jour va se terminer un peu moins de quatre années plus tard, dans les ruines de la capitale allemande, à Berlin. Pendant 45 ans, on nous a répété que cette défaite était le juste salaire, bien mérité, de l'acte que nous avions commis ce 22 juin. L'historiographie des vainqueurs de 1945 et de leur clientèle parmi les vaincus a présenté pendant plusieurs décennies l' comme une guerre d'extermination minutieusement planifiée, perpétrée par des parjures qui n'avaient pas respecté le pacte qui nous liait à notre voisine de l'Est. Les historiens qui osaient émettre des opinions différentes de celles imposées par cette sotériologie officielle n'ont pas rigolé pendant quarante-cinq ans! Mais aujourd'hui, alors que l'ordre établi à Yalta s'effondre, de gros lambeaux de légende s'en vont également en quenouille. En cette année 1991, cinquante ans après les événements, on pourrait pourtant examiner les tenants et aboutissants de cette guerre et de ses prolégomènes sans s'encombrer du moindre dogme. En effet, on est impressionné par le grand nombre d'indices qui tendent à réfuter la thèse officielle d'une attaque délibérée et injustifiée contre une Union Soviétique qui ne s'y attendait pas. Ces indices sont tellement nombreux qu'on peut se demander comment des historiens osent encore défendre cette thèse officielle, sans craindre de ne plus être pris au sérieux. Nous savons désormais assez de choses sur ce qui s'est passé avant juin 1941, pour ne plus avoir honte de dire que l'attaque allemande du 22 juin a bel et bien été une guerre préventive.

Un vieux débat

Pourtant ce débat pour savoir si l' a été une attaque délibérée ou une guerre préventive n'est ni nouveau ni original. Les deux positions se reflétaient déjà dans les déclarations officielles des antagonistes dès le début du conflit. Le débat est donc aussi ancien que l'affrontement lui-même. L'enjeu de ce débat, aujourd'hui, est de savoir si l'on veut continuer à regarder l'histoire dans la perspective des vainqueurs ou non.

L'ébranlement des armées allemandes qui a commencé en ce jour de juin a d'abord été couronné d'un succès militaire sans précédant. Effectivement, le coup brutal asséné par les troupes allemandes surprend la plupart des unités soviétiques. Par centaines, les avions soviétiques sont détruits au sol; les positions d'artillerie et les concentrations de troupes sont annihilées. Au prix de lourdes pertes en matériel, les Soviétiques sont contraints de reculer. Dès le début du mois de juillet, commencent les grandes batailles d'encerclement, où des centaines de milliers de soldats soviétiques sont faits prisonniers. En tout et pour tout, l'URSS perd, au cours des trois premières semaines de la guerre, 400.000 hommes, 7600 chars et 6200 avions: une saignée inimaginable.

C'est après ces succès inouïs que le chef de l'état-major général de l'armée de terre allemande, le Colonel-Général Halder, écrit dans son journal: . Une erreur d'appréciation, comme on n'en a jamais vue. Car au bout de 1396 jours, la campagne la plus coûteuse que l'Allemagne ait jamais déclenchée, se termine par une défaite.

Le désastre soviétique

Pourtant, le désastre soviétique paraissait complet. Au vu de celui-ci, on comprend l'euphorie de Halder, même si on ne prend pas seulement en considération les deux premières semaines de la guerre mais ses six premiers mois. Jusqu'à la fin de l'année 1941, la Wehrmacht fait environ trois millions de prisonniers soviétiques. C'est l'ampleur de ces pertes qui incite les défenseurs de la thèse de l'attaque délibérée à justifier leur point de vue: en effet, ces pertes tenderaient à prouver que l'Union Soviétique n'était pas préparée à la guerre, qu'elle ne se doutait de rien et qu'elle a été complètement surprise par l'attaque allemande.

Il est exact de dire, en effet, que l'Union Soviétique n'avait pas imaginé que l'Allemagne l'attaquerait. Néanmoins, il est tout-à-fait incongru de conclure que l'Union Soviétique ne s'était pas préparée à la guerre. Staline avait bel et bien préparé une guerre, mais pas celle qu'il a été obligé de mener à partir de juin 41. Pour les officiers de l'état-major allemand comme pour tous les observateurs spécialisés dans les questions militaires, c'est devenu un lieu commun, depuis 1941, de dire que l'avance allemande vers l'Est a précédé de peu une avance soviétique vers l'Ouest, qui aurait été menée avec beaucoup plus de moyens. La vérité, c'est que le déploiement soviétique, prélude à l'ébranlement des armées de Staline vers l'Ouest, n'a pas eu le temps de s'achever.

Comparer les forces

et les effectifs en présence

Lorsque l'on compare les forces et les effectifs en présence, on en retire d'intéressantes leçons. On ne peut affirmer que la Wehrmacht allemande —sauf dans quelques unités d'attaque aux effectifs réduits et à l'affectation localisée— était supérieure en nombre. Les quelque 150 divisions allemandes (dont 19 blindées et 15 motorisées), qui sont passées à l'attaque, se trouvaient en face de 170 divisions soviétiques massées dans la zone frontalière. Parmi ces divisions soviétiques, 46 étaient blindées et motorisées. En matériel lourd, la supériorité soviétique était écrasante. Les unités allemandes attaquantes disposaient de 3000 chars et de 2500 avions, inclus dans les escadrilles du front; face à eux, l'Armée Rouge aligne 24.000 chars (dont 12.000 dans les régions militaires proches de la frontière) et 8.000 avions. Pour ce qui concerne les pièces d'artillerie, la Wehrmacht dispose de 7000 tubes et les Soviétiques de 40.000! Si l'on inclut dans ces chiffres les mortiers, le rapport est de 40.000 contre 150.000 en faveur des Soviétiques. Le 22 juin, l'Armée soviétique aligne 4,7 millions de soldats et dispose d'une réserve mobilisable de plus de 10 millions d'hommes.

Les Landser allemands avançant sur le front russe constatent très vite comment les choses s'agençaient, côté soviétique: effectivement, les pertes soviétiques sont colossales, mais, ce qui les étonne plus encore, c'était la quantité de matériels que les Soviétiques étaient en mesure d'acheminer. Les Allemands abattent quinze bombardiers soviétiques et voilà qu'aussitôt vingt autres surgissent. Quand les Allemands arrêtent la contre-attaque d'un bataillon de chars soviétiques, ils sont sûrs que, très rapidement, une nouvelle contre-attaque se déclenchera, appuyée par des effectifs doublés.

Un matériel soviétique

d'une qualité irréprochable

Sur le plan de la qualité du matériel, la Wehrmacht n'a jamais pu rivaliser avec ses adversaires soviétiques. Alors qu'une bonne part des blindés soviétiques appartiennent aux types lourdement cuirassés KV et T-34 (une arme très moderne pour son temps), les Allemands ne peuvent leur opposer, avant 1942, aucun modèle équivalent. La plupart des unités allemandes sont dotées de Panzer I et de Panzer II, totalement dépassés, et de chars tchèques, pris en 1938/39.

Pourquoi l'Allemagne ne peut-elle rien jeter de plus dans la balance? Pour une raison très simple: après la victoire de France, l'industrie allemande de l'armement, du moins dans la plupart des domaines cruciaux, avait été remise sur pied de paix. Ainsi, les usines de munitions (tant pour l'infanterie que pour l'artillerie) avaient réduit leurs cadences, comme le prouvent les chiffres de la production au cours de ces mois-là. Est-ce un indice prouvant que l'Allemagne préparait de longue date une guerre offensive?

Concentration et vulnérabilité

Mais cette réduction des cadences dans l'industrie de l'armement n'est qu'un tout petit élément dans une longue suite d'indices. Surgit alors une question que l'on est en droit de poser: la supériorité soviétique était si impressionnante, comment se fait-il que la Wehrmacht n'ait pas été battue dès 1941 et que l'Armée Rouge ait dû attendre 1944-45 pour vaincre?. La réponse est simple: parce le gros des forces soviétiques était déjà massé dans les zones de rassemblement, prêt à passer à l'attaque. Cette énorme concentration d'hommes et de matériels a scellé le destin de l'Armée Rouge en juin 1941. En effet, les unités militaires sont excessivement vulnérables lorsqu'elles sont concentrées, lorsqu'elles ne se sont pas encore déployées et qu'elles manœuvrent avant d'avoir pu établir leurs positions. A ces moments-là, chars et camions roulent pare-chocs contre pare-chocs; les colonnes de véhicules s'étirent sur de longs kilomètres sans protection aucune; sur les aérodromes, les avions sont rangés les uns à côté des autres.

Aucune armée au monde n'a jamais pris de telles positions pour se défendre. Tout état-major qui planifie une défense, éparpille ses troupes, les dispose dans des secteurs fortifiables, aptes à assurer une défense efficace. Toute option défensive prévoit le creusement de réseaux de tranchées, fortifie les positions existantes, installe des champs de mines. Staline n'a rien fait de tout cela. Au contraire: après la campagne de Pologne et à la veille de la guerre avec l'Allemagne, Staline a fait démanteler presque entièrement la ligne défensive russe qui courait tout au long de la frontière polono-soviétique pour prévenir toute réédition des attaques polonaises; mieux, cette ligne avait été renforcée sur une profondeur de 200 à 300 km. Or, pourtant, l'Armée Rouge, pendant la guerre de l'hiver 1939-40 contre la Finlande, avait payé un très lourd tribut pour franchir le dispositif défensif finlandais. Toutes les mesures défensives, toutes les mesures de renforcement des défenses existantes, ont été suspendues quelques mois avant que ne commence l'. Les barrières terrestres ont été démontées, les charges qui minaient les ponts et les autres ouvrages d'art ont été enlevées et les mines anti-chars déterrées. Quant à la , bien plus perfectionnée, elle a subi le même sort, alors que, depuis 1927, on n'avait cessé de la renforcer à grand renfort de béton armé. Et on ne s'est pas contenté de la démonter en enlevant, par exemple, toutes les pièces anti-chars: on a fait sauter et on a rasé la plupart des bunkers qui la composaient. Ces démontages et ces destructions peuvent-ils être interprétés comme des mesures de défense? Le Maréchal soviétique Koulikov disait en juin 1941: .

Les dix corps aéroportés de Staline

Bon nombre d'autres mesures prises par les Soviétiques ne sauraient être interprétées comme relevant de la défense du territoire. Par exemple, la mise sur pied de dix corps aéroportés. Les troupes aéroportées sont des unités destinées à l'offensive. Entraîner et équiper des unités aéroportées coûtent des sommes astronomiques; pour cette raison budgétaire, les Etats belligérants, en général, évitent d'en constituer, ne fût-ce qu'un seul. L'Allemagne ne l'a pas fait, alors que la guerre contre l'Angleterre le postulait. Staline, pour sa part, en a mis dix sur pied d'un coup! Un million d'hommes, avec tous leurs équipements, comprenant des chars aéroportables et des pièces d'artillerie légères. Au printemps de l'année 1941, l'industrie soviétique, dirigée depuis sa centrale moscovite, ordonna la production en masse des planeurs porteurs destinés au transport de ces troupes. Des milliers de ces machines sont sorties d'usine. Staline, à l'évidence, comptait s'en servir pendant l'été 1941, car rien n'avait été prévu pour les entreposer. Or, ces planeurs n'auraient pas pu résister à un seul hiver russe à la belle étoile.

Ensuite, depuis la fin des années 30, l'industrie de guerre soviétique produisait des milliers d'exemplaires du char BT: des blindés de combat capables d'atteindre des vitesses surprenantes pour l'époque et dont le rayon d'action était impressionnant; ces chars avaient des chenilles amovibles, de façon à ce que leur mobilité sur autoroutes soit encore accentuée. Ces chars n'avaient aucune utilité pour la défense du territoire.

En revanche, pour l'attaque, ils étaient idéaux; en juillet 1940, l'état-major soviétique amorce la mise sur pied de dix armées d'avant-garde, baptisées pour tromper les services de renseignements étrangers. A ce sujet, on peut lire dans l'Encyclopédie militaire soviétique: (vol. 1, p. 256). Il s'agissait d'armées disposant de masses de blindés, en règle générale, de un ou de deux corps dotés chacun de 500 chars, dont les attaques visait une pénétration en profondeur du territoire ennemi.

Les préparatifs offensifs de l'Armée rouge peuvent s'illustrer par de nombreux indices encore: comme par exemple le transport vers la frontière occidentale de l'URSS de grandes quantités de matériels de génie prévoyant la construction de ponts et de voies ferrées. Les intentions soviétiques ne pouvaient être plus claires.

Hitler prend Staline de vitesse

C'est sans doute vers le 13 juin que l'état-major général soviétique a commencé à mettre en branle son 1er échelon stratégique, donc à démarrer le processus de l'offensive. L'organisation de ce transfert du 1er échelon stratégique a constitué une opération gigantesque. Officiellement, il s'agissait de manœuvres d'été. A l'arrière, le 2ième échelon stratégique avait commencé à se former, dont la mission aurait été de prendre d'assaut les lignes de défense allemandes, pour le cas (envisagé comme peu probable) où elles auraient tenus bon face à la première vague.

Mais le calcul de Staline a été faux. Hitler s'est décidé plus tôt que prévu à passer à l'action. Il a précédé son adversaire de deux semaines. Côté soviétique, la dernière phase du déploiement du 1er échelon (trois millions d'hommes) s'était déroulée avec la précision d'une horloge. Mais au cours de ce déploiement, cette gigantesque armée était très vulnérable. Le matin du 22 juin, l'offensive allemande a frappé au cœur de cette superbe mécanique et l'a fracassée.

A ce moment, de puissantes forces soviétiques se sont déjà portées dans les balcons territoriaux en saillie de la frontière occidentale, notamment dans les régions de Bialystok et de Lemberg (Lvov). Les Allemands les ont encerclées, les ont forcées à se rassembler dans des secteurs exigus et les y ont détruites. Et ils ont détruit également d'énormes quantités de carburant et de munitions que les trains soviétiques avaient acheminés vers le front le matin même.

Staline jette ses inépuisables réserves dans la balance

Le désastre soviétique était presque parfait. Presque, pas entièrement. Les pertes étaient certes énormes mais les réserves étaient encore plus énormes. De juillet à décembre 1941, l'Union Soviétique a réussi à remettre sur pied 200 importantes unités, dont les effectifs équivalaient à ceux d'une division. La Wehrmacht n'a pas su en venir à bout. Pendant l'hiver, devant Moscou, l'Allemagne a perdu sa campagne de Russie. A partir de ce moment-là, la Wehrmacht n'a plus livré que des combats désespérés contre l'Armée Rouge, avec un acharnement aussi fou qu'inutile, tant l'adversaire était numériquement supérieur, et compensait ses pertes en matériel par les livraisons américaines.

Voici, en grandes lignes, les faits présents le 22 juin 1941. L'histoire des préliminaires de cette campagne de Russie, la question de savoir à quelle date précise les Allemands et les Soviétiques avaient décidé d'attaquer, restent matières à interprétation, d'autant plus que d'importantes quantités d'archives allemandes sont toujours inaccessibles, aux mains des vainqueurs, et que les archives soviétiques ne peuvent toujours pas être consultées par les chercheurs. La raison de ces secrets n'est pas difficile à deviner...

Joachim F. WEBER.

(texte issu de Criticón, Nr. 125, Mai/Juni 1991; adresse de la revue: Knöbelstrasse 36/0, D-8000 München 22).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, urss, staline, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 04 juillet 2009

Un tabou de l'histoire contemporaine: l'attaque allemande contre l'Union Soviétique en juin 1941

Archives de Synergies Européennes - 1992

Un tabou de l'histoire contemporaine: l'attaque allemande contre l'Union Soviétique en juin 1941

par le Generalleutnant Dr. Franz UHLE-WETTLER

ancien Commandeur du NATO Defence College de Rome

Le 22 juin de cette année, il y avait tout juste cinquante ans que la Wehrmacht était entrée en Russie. Notre époque se caractérisant par un engouement pour les dates-anniversaires, médias et politiciens ont eu l'occasion de se manifester et de faire du tapage. Mais on savait d'avance ce qu'ils allaient nous dire. Ils nous ont rappelé que l'Allemagne, pendant la seconde guerre mondiale, avait utilisé des méthodes criminelles (l'ordre de déclencher l'Opération Barbarossa) et concocté des desseins tout aussi criminels (le Plan de la réorganisation politique et économique des territoires de l'Est). Et que c'est pour promouvoir ces méthodes et réaliser ces desseins que les Allemands ont combattu. Avec des reproches dans la voix, avec des trémolos de honte, on nous a remémoré que toutes les institutions politiques, y compris la Wehrmacht, ont participé à ces crimes. Plus d'un donneur de leçons est venu à nous, la mine docte, pour nous dire qu'il fallait briser les tabous et laisser la vérité se manifester.

Mais il y a plus intéressant que ces sempiternelles répétitions de ce que nous savons déjà: précisément ce que ces briseurs de tabous veulent ériger comme tabous, les révélations qu'ils considèrent comme sacrilèges et qu'ils dénoncent comme telles. L'hebdomadaire Die Zeit, notamment, s'est spécialisé dans ce genre d'entourloupettes. En 1988, quand les toutes premières voix se sont élevées pour dire que l'attaque allemande de juin 1941 n'était peut-être pas une attaque délibérée, perpétrée sans qu'il n'y ait eu, de la part de l'adversaire, la moindre provocation, Die Zeit répondit par deux longs articles morigénateurs, dont le titre et les sous-titres en disaient assez sur leur contenu et leur style: «Les mensonges qui justifient la thèse de l'attaque défensive - Pourquoi on réactive la fable de la guerre préventive déclenchée par l'Allemagne». Bref: le ton d'une inquisition moderne.

Bien sûr, Staline voulait la paix

et Hitler, la guerre

Souvenons-nous toujours que les médias et les politiciens ne traitent des causes de la guerre qu'au départ de catégories moralisantes: on parle de culpabilité dans le déclenchement de la guerre, de Kriegs-’Schuld’. Or la guerre est un fait de monde qui échappe précisément aux catégories de la morale. Mieux qui ne peut nullement s'appréhender par les catégories de la morale. Si Hitler avait acquis plus rapidement la victoire à l'Ouest ou si, au moins, il était parvenu à une paix provisoire avec l'Angleterre, il aurait pu, s'il en avait eu envie, tourner tout son potentiel contre la Russie. Staline aurait été livré à son bon vouloir. Donc Staline ne pouvait pas, sans réagir, laisser évoluer la situation de la sorte. Il devait en conséquence attaquer l'Allemagne tant que celle-ci affrontait encore l'Angleterre (derrière laquelle se profilaient depuis un certain temps déjà les Etats-Unis). Staline a dû opté pour cette solution par contrainte. Et cette option n'a rien à voir avec une quelconque notion morale de «faute», de «culpabilité»; elle a été dictée par la volonté de Staline de survivre.

Examinons les choses de l'autre bord: la contrainte que Staline allait inévitablement subir, Hitler ne pouvait pas ne pas la deviner. Par conséquent, Hitler était contraint à son tour d'élaborer des plans pour abattre la puissance de Staline, avant que celui-ci ne passe à l'attaque. Et quand, dans une situation pareille, si explosive et si complexe, l'état-major allemand assure Hitler que la Russie peut être battue en quelques mois, plus rien ne pouvait arrêter le Führer. Processus décisionnaire qui n'a rien à voir non plus avec la notion de «faute», mais découle plus simplement de la position géographique occupée par l'Allemagne. Oser poser aujourd'hui de telles réflexions réalistes, non morales: voilà qui est tabou.