À Athènes, dans l’Antiquité, les tâches d’expertise étaient confiées à des esclaves publics, que l’on honorait mais qu’on privait de tout pouvoir de décision. C’est ainsi, explique P. Ismard, que la démocratie parvenait à se préserver des spécialistes.

vendredi, 10 octobre 2025

Sur la démocratie et la figure du Démocrate

Sur la démocratie et la figure du Démocrate

Andrea Falco Profili

Source: https://www.grece-it.com/2025/09/26/opinioni-sulla-democr...

Les mots, comme tout autre instrument, subissent l’usure du temps. À l’instar des outils, c’est précisément le passage de main en main qui accélère ce processus, en émoussant les arêtes et en affaiblissant la charge de la signification originelle, jusqu’à les rendre presque méconnaissables. Aucun mot n’a peut-être subi une usure plus radicale que « démocratie ».

Aujourd’hui, ce terme est un récipient universel pour toute aspiration au bien ou – plus fréquemment – un synonyme paresseux de liberté, de tolérance et de droit. Évidemment, dans cette œuvre de sacralisation laïcisée, les Lumières ont joué un rôle de premier plan. Les régimes bourgeois qui s’opposaient à l’Ancien Régime, dans leur tentative de se doter d’une légitimation, ont cherché leurs racines vertueuses dans un passé idéalisé, construisant une généalogie qui, de l’Athènes classique, mènerait linéairement jusqu’aux palais de Bruxelles, Washington, Montecitorio ou de l’Élysée. Naturellement, l’opération est idéologique, comme le sont toutes les grandes entreprises de construction du mythe, mais ce n’est pas une raison pour accorder foi aux illusions auxquelles elle conduit en revendiquant une « identité démocratique ».

La démocratie n’est pas un terme thaumaturgique capable de dissoudre les conflits. Une nécessaire opération philologique révèle que l’élément décisif de ce construit lexical, kratos, signifie puissance au sens de force efficace, parfois contrainte dans sa dimension la plus physique. Demos, sans kratos, reste une somme indistincte ; kratos, sans demos, devient pure domination. Les Grecs n’ignoraient pas la friction, car la démocratie athénienne fut un équilibre instable entre l’assemblée, les tribunaux, le tirage au sort et le commandement militaire.

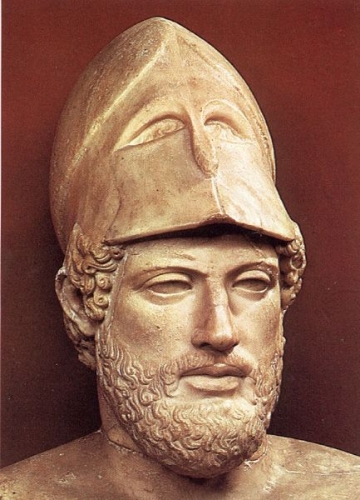

L’époque de Périclès démontre que l’hégémonie culturelle d’un leader n’abolissait pas les contrôles, mais la cité se reconnaissait, lors des moments décisifs, dans un guide capable d’imprimer une direction. Ce n’est pas un hasard si les détracteurs du gouvernement populaire appelaient le parti au pouvoir « démocratie » précisément pour signaler l’aspect coercitif du kratos, tandis que ce dernier préférait se désigner simplement comme « le demos ».

D’où la première constatation essentielle: là où aujourd’hui on lit « gouvernance », les classiques écrivaient kratos. Vider le terme de sa substance « violente » revient à occulter que la décision comporte un risque, une forte responsabilité personnelle et – si besoin – le conflit. Dans les moments de bifurcation, la polis ne se sauve pas par la simple procédure, mais parce que quelqu’un concentre et dirige l’énergie commune. C’est précisément cela que la rhétorique contemporaine tend à éluder.

Il est également intéressant de noter un terme d’usage classique qui a connu peu de fortune historique, demokrator. Dans la Grèce de l’époque romaine, «demokratía» peut signifier la domination sur la communauté: chez Appien, César et Pompée « luttent pour la demokratía » (ils ne briguent sûrement pas une élection) ; et un témoin tardif rapporte que Dion Cassius définissait Sylla comme demokrator. Il ne s’agit pas de la fonction technique du dictateur romain, mais d’un pouvoir personnel plein, accepté parce qu’efficace.

Ainsi, l’opposition scolaire commode entre « démocratie » et « dictature » apparaît floue. La différence, pourtant, existe et reste cruciale: le dictateur romain est une magistrature extraordinaire et temporaire, déléguée par la loi pour résoudre une urgence. Le demokrator pourrait être défini comme un aboutissement, c’est la force collective qui se reconnaît dans un guide qui intègre – au lieu de suspendre – le tissu institutionnel, orchestrant le pluralisme sans le dissoudre. À l’époque moderne, ce dispositif réapparaît comme césarisme et, à une certaine époque, sous le nom de bonapartisme: gouvernement personnel qui naît d’une relation directe avec le corps civique et mesure sa légitimité à son efficacité.

Mais pour revenir à Athènes, il est remarquable de rappeler que Thucydide anticipe en Périclès la figure du princeps: pour éviter l’accusation d’être un régime démocratique (horribile dictu), il rapporte qu’Athènes était « en paroles une démocratie, en fait un gouvernement du pròtos anèr (premier homme) ». Il s’agit donc d’une primauté personnelle acceptée, capable de rendre la légalité opérante et d’hégémoniser la majorité.

L’image renverse le lieu commun de la démocratie athénienne comme principe des systèmes d’assemblée « redécouverts » à l’époque moderne, et montre au contraire un lien inconfortable avec l’institution romaine dont, dans l’histoire, le parcours de Bonaparte se serait voulu le continuateur: un compromis entre élites, corps et peuple, avec une direction qui sait aussi être impopulaire.

Démocratie donc, n’équivaut pas à demo-archie: c’est l’opération de camouflage de la « force des nombreux » en « principe des nombreux ». Que la démocratie soit aussi une question d’indépendance matérielle est démontré par un épisode historique précis: en 89-87 av. J.-C., lorsque Athènes recouvre momentanément sa souveraineté, elle réactive des formes démocratiques. Indépendance et démocratie vont de pair parce que la citoyenneté est, avant tout, puissance en armes: sans autonomie, aucun kratos commun n’est possible.

Ce n’est pas seulement un rappel gênant pour ceux qui identifient la démocratie à un sondage éternel, mais si dans l’esprit de certains cela ouvre la perspective d’un régime militaire traditionnellement opposé à Athènes comme celui de Sparte, cela n’est pas un hasard. Ce fut en effet l’Athénien Isocrate (statue, ci-dessus) qui définissait Sparte comme une « démocratie parfaite », pour avoir fait coïncider citoyenneté et puissance armée dans la figure des Spartiates: citoyens par droit du sang, armés et appelés à exercer une participation exclusive vis-à-vis de l’étranger.

Pour donner consistance à la figure du demokrator, il s’agit de le définir comme celui qui reçoit un mandat à haute énergie et le restitue en œuvres, en définissant priorités et délais. En d’autres termes, un régime est démocratique non s’il exclut l’existence d’élites, mais s’il les requalifie, en passant d’élites de naissance à élites de fonction, dont le rang dépend de la capacité à rendre productive la force du peuple.

Napoléon est un cas exemplaire, il n’a pas exercé un rôle dictatorial au sens romain, mais plutôt celui de directeur plébiscitaire: son administration, fondée sur un rapport immédiat avec la nation, sans abattre les corps intermédiaires mais en les réorganisant, atteste d’une trajectoire qui – avec les éventuelles ombres du cas – confirme le kratos comme un outil. La question, avant d’être institutionnelle, est aussi symbolique. L’histoire est un réservoir d’images et de rites civiques qui concentrent l’attention collective. Sans ce registre, la politique se réduit à une administration compliquée.

Dans les moments décisifs, les communautés se rassemblent autour de figures qui séparent le tissu vivant des formes parasitaires: des interprètes capables de libérer des ressources contre les rentes et les appareils qui les drainent. C’est la manière dont le « sacré » civil canalise, sans mysticisme, l’énergie commune.

Que l’acception réelle de la démocratie soit aujourd’hui aussi étrangère, sinon contradictoire, n’est pas sans raison: « démocratie » est un terme qui a eu trois siècles marginaux dans l’Antiquité, puis a disparu longtemps avant de ressurgir tardivement, jusqu’à la consécration post-1789; au vingtième siècle, souvent employé comme mot d’ordre contre les régimes illibéraux plutôt que comme définition institutionnelle.

Revenir aux textes est un exercice nécessaire pour reconnaître les pulsions vitales de la politique, communément diabolisées dans la figure maléfique du « démagogue populiste » qui – observait Spengler – correspond à une phase de déclin des bureaucraties amorphes, destinées à s’effondrer dans le césarisme, qui ne vient pas éteindre la démocratie mais la revitaliser. Il ne s’agit pas d’invoquer l’homme providentiel, mais une grammaire qui lie décision et responsabilité, permettant au peuple de se reconnaître dans celui qui gouverne, afin que « démocratie » retrouve le sens de capacité à destiner et non seulement à administrer avec de vrais résultats.

Andrea Falco Profili

20:25 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : athènes, thucydide, isocrate, démocratie grecque, hellénisme, grèce antique, démocratie, théorie politique, politologie, philosophie politique, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 16 septembre 2024

Périclès et la démocratie totalitaire

Périclès et la démocratie totalitaire

Nicolas Bonnal

L’expression "démocratie totalitaire" est de Bertrand de Jouvenel. Mais son inventeur est le bon vieux Périclès; l’explosion de la dépense publique, les grands travaux du Parthénon, la guerre interminable (pour la Grèce) du Péloponnèse, la transformation d’un grand peuple en plèbe d’assistés et d’accros au théâtre gratuit, c’est lui, idole par ailleurs de nos bons profs d’histoire, tous fonctionnaires.

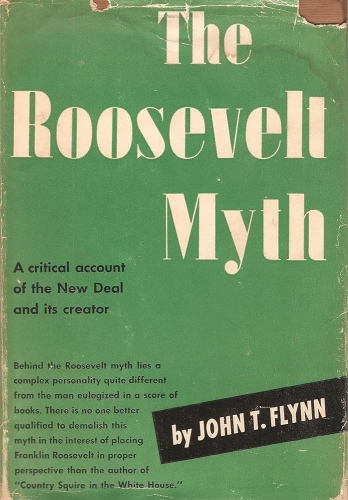

John T. Flynn est lui un pamphlétaire de la première moitié du siècle dernier. Il a écrit après la Guerre un best-seller contre Roosevelt, The Roosevelt Myth. Dès les années trente, il reprochait au New Deal sa gabegie, son inutilité, sa dette immonde. Pour lui comme pour Georges Bernanos et les libertariens de haute école, New Deal, fascisme et socialisme incarnaient une seule et même chose, l’Etat moderne qui met fin à notre simple autonomie.

Dans ses Leçons oubliées, Flynn compare Roosevelt au fameux stratège athénien Périclès: dette énorme, gesticulations médiatiques, grands travaux, constructions de prestige, bases, colonies (les bases US !), et une belle guerre mondiale et surtout perpétuelle. Tout rapproche Périclès de Roosevelt, y compris le prestige historique de ces deux grandes et catastrophiques figures. Roosevelt démantela les empires coloniaux et brada notre Europe - comme Périclès la Grèce avec la Guerre du Péloponnèse.

Dans ses Leçons oubliées, Flynn compare Roosevelt au fameux stratège athénien Périclès: dette énorme, gesticulations médiatiques, grands travaux, constructions de prestige, bases, colonies (les bases US !), et une belle guerre mondiale et surtout perpétuelle. Tout rapproche Périclès de Roosevelt, y compris le prestige historique de ces deux grandes et catastrophiques figures. Roosevelt démantela les empires coloniaux et brada notre Europe - comme Périclès la Grèce avec la Guerre du Péloponnèse.

Flynn se réfère à Plutarque, au merveilleux Plutarque.

On cite la Vie des hommes illustres, Périclès, chapitre IX et suivants.

« Beaucoup d'autres prétendent que c'est lui qui le premier habitua le peuple aux clérouchies, aux distributions d'argent pour le théâtre et autres indemnités diverses ; mesures qui, de sage et travailleur qu'il était, le rendirent prodigue et indocile. Demandons aux faits eux-mêmes les raisons de cette transformation. »

J’ai déjà cité Démosthène qui un siècle après Périclès se plaint dans la Réforme de la gabegie de l’argent public et du divertissement athénien. Plutarque encore :

« Périclès, vaincu en popularité, eut recours à des largesses faites avec les revenus de l’Etat. Le voilà sur-le-champ qui corrompt en grand toute la multitude avec les fonds des spectacles, avec des salaires attribués aux juges, par toutes sortes d'allocations et de largesses ; puis de cette multitude il se fait une arme contre l'Aréopage. Il n'en était pas membre, le sort ne l'ayant jamais désigné pour les fonctions d'archonte, de roi, de polémarque ou de thesmothète… ».

Périclès déclare des guerres juridiques et administratives, quand il ne chasse pas la concurrence politique par ostracisme:

« Ainsi Périclès, fort de l'appui du peuple, abattit la puissance de ce tribunal (l’aréopage). Il se vit dépossédé de la plupart de ses juridictions par l'entremise d'Ephialte; Cimon fut banni comme ami des Lacédémoniens, et ennemi de la démocratie (misodèmon), — Cimon qui ne le cédait à personne en naissance et en richesses, qui avait remporté de brillantes victoires sur les Barbares, qui avait rempli la ville de dépouilles et de trésors, comme je l'ai raconté dans sa Vie. — Tel était sur la multitude l'ascendant de Périclès (kratos en to démo Perikleou) ».

« Ainsi Périclès, fort de l'appui du peuple, abattit la puissance de ce tribunal (l’aréopage). Il se vit dépossédé de la plupart de ses juridictions par l'entremise d'Ephialte; Cimon fut banni comme ami des Lacédémoniens, et ennemi de la démocratie (misodèmon), — Cimon qui ne le cédait à personne en naissance et en richesses, qui avait remporté de brillantes victoires sur les Barbares, qui avait rempli la ville de dépouilles et de trésors, comme je l'ai raconté dans sa Vie. — Tel était sur la multitude l'ascendant de Périclès (kratos en to démo Perikleou) ».

Puis Plutarque s’emporte, qui pourtant est fasciné par Périclès !

« XI Aussi Périclès, de plus en plus, lâcha la bride au peuple, et rechercha la popularité; il s'ingéniait pour qu'il y eût toujours à Athènes des assemblées générales, des banquets, de belles cérémonies, enfin il offrait à la ville toutes sortes de divertissements du meilleur goût. »

Mais ce spectaculaire beurre ne suffit pas. Guerre social-démocrate: on ajoute les canons et on joue au petit soldat, au colonisateur. Comme le disait Rothbard l’Etat militariste accompagne l’Etat socialiste.

« Chaque année, il envoyait soixante trières montées pendant huit mois par un grand nombre de citoyens qui recevaient un salaire… Il envoya en outre dans la Chersonèse mille colons; à Naxos, cinq cents; à Andros, deux cent cinquante.

En Thrace il prescrivit à mille citoyens d'habiter chez les Bisaltes ; il en envoya d'autres en Italie lors de la reconstruction de Sybaris sous le nom de Thurium: tout cela, pour alléger Athènes d'une populace sans ouvrage, et par là même remuante; pour soulager la misère du peuple et pour installer enfin, auprès des alliés (summaxois), comme garantie contre toute espèce de révolte, des garnisons, et par conséquent la crainte (phobos). »

La force athénienne repose bien sûr sur la terreur. Or quand on est le plus fort, on se sert le premier. On ruine le trésor de Délos pour édifier les babioles que vont adorer les touristes deux mille ans après:

XII Mais ce qui fit le plus de plaisir à Athènes, et ce qui devint le plus bel ornement de la ville ; ce qui fut pour tout l’univers un objet d’admiration ; la seule chose enfin qui atteste aujourd’hui la vérité de ce qu’on a dit de la puissance de la Grèce et de sa splendeur d’autrefois, ce fut la magnificence des édifices construits par Périclès. »

Certains esprits ne sont pas contents (Plutarque évoque les anciennes élites et les… poètes comiques !) :

« Et la Grèce n’a-t-elle pas raison de se croire insultée, et outrageusement tyrannisée, quand elle voit que les sommes déposées par elle dans le trésor commun, et qu’elle destinait à fournir aux frais des guerres nationales, nous les dépensons, nous, à couvrir notre ville de dorures et d’ornements recherchés, comme une femme coquette accablée sous le poids des pierreries ; à la parsemer de statues ; à construire des temples de mille talents ? »

Le bon Périclès trouve normal de s’être servi. Et comme n’importe quel président US qui nous invite à payer plus pour aller casser la gueule à notre voisin russe:

« Périclès tenait un tout autre langage : « Vous ne devez à vos alliés nul compte de ces deniers, disait-il au peuple, puisque c’est vous qui faites la guerre pour eux, et qui retenez les barbares loin de la Grèce, tandis qu’eux ne vous fournissent pas un cheval, pas un vaisseau, pas un homme, et qu’ils ne contribuent que de leur argent. Or, l’argent, du moment qu’il est donné, n’est plus à celui qui l’a donné, mais à celui qui l’a reçu, pourvu seulement que celui-ci remplisse les engagements qu’il a contractés en le recevant. Or, vous avez rempli tous vos engagements, en ce qui concerne la guerre. »

Les grands travaux occupent tout le monde, comme les gares et les barrages (ça se visite aussi, non?), et les aéroports et toutes les pyramides du Louvre. Périclès :

« Une foule de besoins nouveaux ont été créés, qui ont éveillé tous les talents, occupé tous les bras, et fait, de presque tous les citoyens, des salariés de l’État : ainsi, la ville ne tire que d’elle-même et ses embellissements et sa subsistance. Ceux que leur âge et leurs forces rendent propres au service militaire reçoivent, sur le fonds commun, la paye qui leur est due. Quant à la multitude des ouvriers que leurs professions exemptent présentement du service militaire, j’ai voulu qu’elle ne restât point privée des mêmes avantages, mais sans y faire participer la paresse et l’oisiveté. Voilà pourquoi j’ai entrepris, dans l’intérêt du peuple, ces grandes constructions, ces travaux de tous genres, qui réclament tous les arts et toutes les industries, et qui les réclameront longtemps. »

On ostracise les rares mécontents :

« Enfin, la lutte avec Thucydide (pas l’historien, un rival politique) en vient à un tel point que Périclès se résout à courir les risques de l'ostracisme, obtient le bannissement de son adversaire, qui est suivi de la dissolution du parti. »

Périclès semble gagner son pari avant la peste et les premières défaites. Il est le Roi du Monde façon Roosevelt:

« Il semblait qu’il n’y eût plus d’inimitiés politiques, et qu’il n’y eût désormais, dans Athènes, qu’un même sentiment, une même âme. On pourrait dire qu’alors Athènes, c’était Périclès. Gouvernement, finances, armées, trirèmes, empire des îles et de la mer, puissance absolue sur les Grecs, puissance absolue sur les nations barbares, sur tous les peuples soumis et muets, fortifiée par les amitiés, les alliances des rois puissants, il attira tout à lui, il tenait tout dans ses mains. »

Et la « mégalo-thymie », l’ubris de Fukuyama frappe la cité athénienne :

« Périclès inspirait à ses concitoyens une opinion de plus en plus haute d’eux-mêmes, en sorte qu’ils se croyaient appelés à une puissance plus grande encore. »

En dépit de ses dépenses et ses erreurs, Périclès est resté une figure de légende, comme ce FDR jugé le plus prestigieux des présidents US par la smalah des universitaires et des profs de collège; Roosevelt qui appauvrit son pays et l’endetta, qui aggrava la crise de 29 et la rendit pérenne, Roosevelt enfin qui provoqua le Japon de la manière la plus cynique (Morgenstern), massacra l’Allemagne prête à négocier dès 1943 et donna la moitié de l’Europe à Staline – et la Chine au maoïsme.

Ralph Raico remarque enfin que le complexe militaro-universitaire a fait de Truman un grand président américain: Otan, Corée, Hiroshima. Sans oublier le social et l’antiracisme, à l’armée puis partout.

Sources antiques et libertariennes :

PLUTARQUE, VIE DE PERICLES TRADUIT PAR UNE SOCIETE DE PROFESSEURS ET D’HELLENISTES – PARIS, LIBRAIRIE HACHETTE, 1893 (Gallica BNF)

Edition bilingue. Vie des Hommes Illustres. Traduction Alexis Pierron, 1853 (Remacle.org)

Démosthène – Discours sur les réformes publiques (Remacle.org)

John T. Flynn – A Roosevelt Myth; forgotten lessons. Mises.org

The costs of war; American pyrrhic victories, edited par John V. Denson

Ralph Raico- A libertarian rebuttal (Mises.org).

19:32 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : périclès, nicolas bonnal, grèce antique, démocratie, démocratie totalitaire, athènes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 22 mai 2024

Athènes et Sparte

Athènes et Sparte

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/atene-e-sparta/

J'ai toujours pensé, et je continue à penser, que la guerre du Péloponnèse représente un modèle, un paradigme, éternellement valable pour comprendre les relations et les conflits entre les puissances.

Ce n'est pas une grande idée, d'ailleurs. D'éminents politologues se sont toujours penchés avec un intérêt particulier sur le conflit entre Athènes et Sparte afin de mieux comprendre les comparaisons et les affrontements entre les puissances contemporaines. De Carl Schmitt à McKinder en passant par Haushofer, ils y ont vu l'éternel affrontement entre la Terre et la Mer. Entre des puissances éminemment mercantiles et thalassocratiques, et d'autres articulées sur la Terre et fondées sur la force des hommes.

Jusqu'à Donald Kagan. Qui, soit dit en passant, est le père de Robert et Frederich, deux des idéologues néocons les plus actifs. Très écoutés par l'administration Biden. Notamment parce que Robert est le mari de Victoria Nuland.

Donald Kagan, à Yale, a consacré une grande partie de sa vie universitaire à l'étude de la guerre du Péloponnèse. Un travail monumental. Totalement, ou presque, centré sur un point précis. Pourquoi, à la fin, Athènes, l'Athènes démocratique, puissance mercantile et thalassocratique, a-t-elle perdu ? Pourquoi a-t-elle été vaincue par Sparte ?

La question, bien sûr, n'était pas purement académique. Les États-Unis se sont presque toujours considérés comme la nouvelle Athènes. Et, en effet, ils présentent toutes les caractéristiques d'une puissance thalassocratique. Celle-ci tend à contrôler le commerce et les routes commerciales. Et à brouiller les cartes, pour empêcher d'autres, une puissance d'un autre style, une nouvelle Sparte, d'unifier, et de contrôler, la Terre.

Se demander, comme le faisait le vieux Kagan, pourquoi Athènes a perdu contre Sparte, c'était se demander quelles erreurs Washington devait éviter pour réussir à vaincre l'URSS.

Les choses se sont alors déroulées comme nous le savons tous. La puissance économique, le soft power des États-Unis, a mis à genoux une puissance soviétique épuisée. Avec des dirigeants vieux et fatigués. Et l'URSS a implosé en plusieurs fragments. La partie a été considérée comme terminée.

L'effondrement de l'URSS n'a cependant pas signifié la fin de la Russie. Celle de l'idéologie soviétique, bien sûr, qui, soit dit en passant, était déjà une sorte de cadavre. Mais la Russie est autre chose. Une réalité géopolitique avec laquelle il fallait tôt ou tard composer.

Et aujourd'hui, le Grand Jeu a repris. Sans l'affrontement idéologique qui l'avait couvert, ou du moins voilé, dans un passé récent. Car, à moins d'avoir les oreilles bouchée à l'émeri, il est évident qu'il n'y a plus de conflit entre l'idéologie marxiste-léniniste et la démocratie libérale. Et d'ailleurs, la réalité d'aujourd'hui conduit à penser que, même dans le passé, cette antithèse ne servait qu'à masquer la dure réalité. Un jeu entre puissances. Entre terre et mer. Comme à l'époque d'Athènes et de Sparte.

Mais aujourd'hui, Sparte n'existe plus.

La Russie, bien sûr. La grande puissance qui s'étend entre l'Europe et l'Asie, la rivale de toujours de Londres d'abord, de Washington aujourd'hui.

Mais en arrière-plan, l'affrontement avec la Chine se dessine de plus en plus clairement. Cette dernière, d'économique qu'elle était, devient de plus en plus menaçante sur le plan stratégique. Et dans un avenir proche, facilement, cet affrontement glissera vers la dimension militaire.

Et puis il y a l'Inde. Un autre géant économique et démographique. Dont la puissance militaire est en pleine croissance. Et qui, malgré la politique prudente de Modi, commence à agacer de plus en plus les Etats-Unis. A tel point que, cette semaine encore, l'administration Biden est allée jusqu'à menacer Delhi de sanctions. Si elle ne rompt pas sa coopération avec Téhéran pour la construction d'un grand port et d'une plate-forme commerciale à Chabahar. Une menace à laquelle l'Inde a répondu par un silence très... significatif.

Trop de Sparte pour une seule Athènes. Qui ne se rend manifestement pas compte qu'elle est de plus en plus isolée. Cécité... dangereuse. et, d'une certaine manière, folie arrogante.

Cette même arrogance qui, selon Thucydide, a poussé les dieux à abandonner Athènes.

21:47 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thalassocratie, puissances continentales, athènes, sparte, thucydide, donald kagan, histoire, polémologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 12 mai 2024

Exaspérations touristiques

Exaspérations touristiques

par Georges FELTIN-TRACOL

Dans la dernière semaine d’avril, de nombreux habitants des îles Canaries, cet archipel espagnol de l’Atlantique situé en face du Maroc, ont manifesté contre le surtourisme. Il menacerait leurs ressources naturelles, leurs paysages et leur cadre de vie. Les revendications des vingt à cinquante mille manifestants portaient aussi sur les mauvaises conditions de vie des travailleurs du secteur touristique, principal employeur de l'archipel (plus de 40% des emplois). Ils dénonçaient enfin le prix inabordable de l'immobilier qui empêche d’obtenir un logement décent.

Cette réaction aux méfaits du tourisme de masse aux Canaries (14 millions de touristes en 2023 pour une population de 2,2 millions d’habitants) n’est pas unique en Espagne. Un autre archipel, en Méditerranée, les Baléares, subit une situation semblable. La réaction y est plus ancienne. Les opposants au surtourisme montent des panneaux en anglais près des plages pour dissuader les touristes de s’y faire bronzer. Les prétextes avancés insistent sur des menaces inventées (présence de méduses dangereuses, risque de chutes de pierres ou bien baignades interdites).

Île connue pour son ambiance exubérante, Ibiza a longtemps attiré des flots continus de touristes britanniques, néerlandais et allemands grâce aux compagnies aériennes à très bas coût pour des fins de semaine sur-alcoolisées, festives et débridées. Des centaines de touristes plus qu’éméchés vomissaient, urinaient et déféquaient partout. D’autres complètement ivres, mais pas toujours, se jetaient au péril de leur vie dans la piscine de leur hôtel depuis le balcon de leur chambre au dixième, quinzième ou vingtième étage.

En Italie, face à la marée croissante des touristes occasionnels, la mairie de Venise a instauré, le 25 avril dernier, une taxe de séjour journalière, qualifiée de « contribution d’accès », d’un montant unique de cinq euros. Elle concerne toutes les personnes étrangères à la Cité des Doges qui désirent visiter la vieille ville en une seule journée, de 8 h 30 à 16 h 00. Outre des dérogations prévues, cette contribution ne concerne pas ceux qui passent au moins une nuit à l’hôtel. Elle n’est pas non plus permanente. Elle n’est effective qu’une trentaine de jours au moment des très grandes affluences touristique, les jours fériés et tous les samedis et dimanches entre les mois de mai et de juillet.

Ce droit d’entrée – une première au monde – a suscité le mécontentement d’une partie des Vénitiens. Souvent militants de gauche et de l’écologie radicale, les manifestants se scandalisent de cette disposition qui ferait de leur ville le plus grand parc d’attraction de la planète. Ils préfèrent l’établissement de quotas d’accès quotidiens. Ils oublient que ce serait une discrimination répréhensible pour le droit dit européen. Parmi les protestataires, d’autres s’indignent que les parents et les amis des Vénitiens qui n’habitent pas la ville s’acquittent aussi de la taxe. Les réunions de famille ou amicales tenues à Venise deviennent ainsi payantes… Enfin, une faction des contestataires s’inquiète de l’infrastructure technique et numérique nécessaire à sa supervision. Tout visiteur doit passer par quelques points d’entrée contrôlés, ce qui revient dans les faits à l’établissement d’une douane intérieure ainsi qu’au retour de l’octroi. Cela n’irait-il pas à l’encontre de la libre circulation des personnes prévue dans les accords de Schengen ? D’habitude si sourcilleuse sur le respect des droits individuels les plus loufoques, la Commission pseudo-européenne garde un silence éloquent sur cette violation indéniable des traités dits européens.

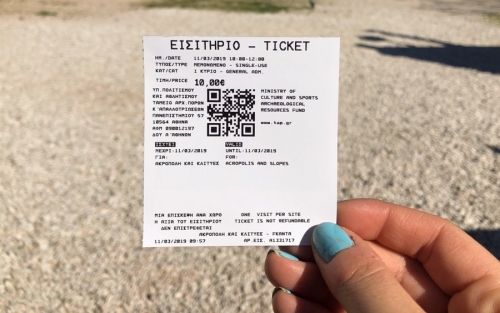

La procédure d’inscription pour payer la taxe risque de donner de très mauvaises idées aux tristes sires que sont les commissaires européens. Avant de franchir les accès d’entrée filtrés, il faut au préalable se déclarer sur Internet, payer avec sa carte bancaire et s’enregistrer avec un QR-code. La police municipale réalise des contrôles inopinés et dressent des amendes de cinquante à trois cents euros… Mis en avant au moment de la mystification covidienne, le QR-code va avantageusement remplacer un possible puçage des êtres humains puisque ces derniers ne peuvent plus se passer de leurs téléphones super-connectés. Dans un Occident terminal toujours plus liberticide, cette inclination vers une servitude techno-numérique volontaire ravit la super-classe cosmopolite mondiale. Signalons qu’en Grèce, il faut désormais que les voyageurs réservent sur un site spécial leur envie de parcourir l’Acropole d’Athènes.

Les îles Canaries s’inspireront-elles de l’exemple vénitien ? Leur insularité modifie en partie la portée d’autant que l’activité touristique représente en 2022 35 % de leur PIB. L’absence de touristes plongerait l’archipel dans des difficultés économiques considérables. Le problème structurel de la surfréquentation touristique ne se limite pas aux îles Canaries, à Venise, à Athènes et aux Baléares. Tout lieu qui accueille maintenant des touristes en nombre rencontre d’inévitables inconvénients.

Observons par ailleurs que, si les habitants des Canaries s’élèvent contre l’afflux massif des touristes qui contribuent par leurs dépenses à faire tourner l’économie locale, les mêmes se taisent souvent à propos de l’arrivée sur les plages de l’archipel d’immigrés clandestins originaires d’Afrique. Les mêmes qui beuglent « Dégagez les touristes ! » ne réagissent pas devant le déferlement migratoire allogène. Certes, le tourisme est une forme de migration même si elle n’est que temporaire. Une réflexion similaire s’adresse aux musées. La réservation en ligne s’impose pour arpenter les couloirs du Louvre. Des bourgades au cachet historique conservé rencontrent la rançon du succès en attirant bien trop de monde.

Le tourisme de masse appartient à la Modernité. Il concrétise l’aspiration démente à une « société ouverte » qui tend dorénavant vers la plus grande inclusion possible. Son hypertrophie parasite l’activité économique et place le pays dans une mono-activité peut-être rentable, mais guère satisfaisante pour un essor plus global. Ce constat sert de moyen de pression pour tous ceux qui en vivent officiellement ou non.

A contrario, une société fermée, strictement cloisonnée, autarcique et autocentrée sur le plan socio-économique, n’a pas besoin de touristes. Avec le développement de la réalité virtuelle, ne serait-il pas temps de s’en servir ? En restant chez soi, il deviendrait possible de visiter des monuments lointains et/ou disparus. La consommation d’énergie nécessaire à cet usage compenserait-elle le gain obtenu en combustible non utilisé ? Plutôt que de recourir encore une fois à une technique envahissante et dépendante, un livre ne permet-il pas un meilleur dépaysement ? Et si on veut voyager, pourquoi ne pas l’entreprendre en vélo, à cheval ou à pied ? Le touriste symbolise la Modernité tardive chaotique. Pour paraphraser Guillaume Faye, il sera bientôt temps de remplacer les villages de vacances, les centres de loisirs formatés et les musées abscons par des pas de tir à missiles nucléaires.

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 114, mise en ligne le 7 mai 2024 sur Radio Méridien Zéro.

11:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, espagne, iles canaries, grèce, acropole, athènes, italie, venise, tourisme, tourisme de masse |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 14 juillet 2022

Thucydide, Athènes et notre empire anglo-américain

Thucydide, Athènes et notre empire anglo-américain

Nicolas Bonnal (2019)

Après beaucoup d’autres, la Turquie membre de l’OTAN et deuxième armée du vieux débris n’obéit plus à l’empire sémiotique et thalassocratique anglo-saxon, et elle se réunit au grand projet eurasien. Petit cap de l’Asie occupé depuis 1945, l’Europe libérale poursuivra peut-être sa voie dans l’anéantissement.

Mais voyons Thucydide.

Rien ne ressemble à nos Etats-Unis bien-aimés comme l’Athènes de Thucydide, si enjolivée par les historiens, et qui dévasta et terrorisa la Grèce pendant presque un siècle après les trop célébrées « guerres médiques » (cf. la victoire en solo contre l’Allemagne ou le « jour du débarquement »). Aucun tribut, aucune brutalité ne furent épargnés aux habitants de Mytilène, de Chio ou de Mélos, par nos démocrates devenus fous, et qui ne s’arrêtèrent pas en si bon chemin, même après la raclée de Syracuse.

L’arrogance messianique américaine (« la nation indispensable ») trouve aussi un original dans le discours de Périclès : « nous sommes la nation modèle, nous sommes la seule démocratie, vous n’êtes rien ou pas grand-chose », etc. Périclès innove aussi en imposant à ses auditeurs rétribués (le peuple se fait payer en effet pour accomplir sa tâche démocratique) la guerre préventive contre Sparte, et il montrera aux malheureux hellènes que les démocrates n’ont rien à envier aux barbares pour les raffinements de cruauté. Périclès déclare même (livre I, CXLIII.) : « Ne laissez pas subsister en vous le remords d'avoir fait la guerre pour un motif futile. Car c'est de cette affaire soi-disant sans importance que dépendent l'affirmation et la preuve de votre caractère… »

Et d’ajouter avant nos anglo-américains : « La maîtrise de la mer (thalasses kratos ) est fondamentale (mega gar) »

Mais on reprendra les discours des athéniens et des méléiens, sommet de Thucydide et sans doute de l’histoire-matière ; c’est La Fontaine expliqué enfin aux grandes personnes.

Livre V de la Guerre du Péloponnèse :

LXXXIX. - Les Athéniens. De notre côté, nous n'emploierons pas de belles phrases ; nous ne soutiendrons pas que notre domination est juste, parce que nous avons défait les Mèdes ; que notre expédition contre vous a pour but de venger les torts que vous nous avez fait subir. Fi de ces longs discours qui n'éveillent que la méfiance ! Mais de votre côté, ne vous imaginez pas nous convaincre, en soutenant que c'est en qualité de colons de Lacédémone que vous avez refusé de faire campagne avec nous et que vous n'avez aucun tort envers Athènes. »

Nietzsche admirait la dimension sophiste de Thucydide. Je ne suis pas d’accord. Thucydide n’aimait pas Cléon, qui était leur disciple. Thucydide comprend surtout que les Athéniens deviennent des gangsters comme l’empire finissant américain, gangsters qui ont la bombe, que n’avaient pas les Grecs, je ne l’oublie pas. Les Athéniens se sentent protégés et invincibles :

XCI. - Les Athéniens. En admettant que notre domination doive cesser, nous n'en appréhendons pas la fin. Ce ne sont pas les peuples qui ont un empire, comme les Lacédémoniens, qui sont redoutables aux vaincus (d'ailleurs, ce n'est pas contre les Lacédémoniens qu'ici nous luttons), mais ce sont les sujets, lorsqu'ils attaquent leurs anciens maîtres et réussissent à les vaincre. Si du reste nous sommes en danger de ce côté, cela nous regarde ! Nous sommes ici, comme nous allons vous le prouver, pour consolider notre empire et pour sauver votre ville. Nous voulons établir notre domination sur vous sans qu'il nous en coûte de peine et, dans notre intérêt commun, assurer votre salut. »

On menace méchamment comme Bolton :

XCII. - Les Méliens. Et comment pourrons-nous avoir le même intérêt, nous à devenir esclaves, vous à être les maîtres ?

XCIII. - Les Athéniens. Vous auriez tout intérêt à vous soumettre avant de subir les pires malheurs et nous, nous aurions avantage à ne pas vous faire périr.

XCIV. - Les Méliens. Si nous restions tranquilles en paix avec vous et non en guerre sans prendre parti, vous n'admettriez pas cette attitude ?

XCV. - Les Athéniens.Non, votre hostilité nous fait moins de tort que votre neutralité ; celle-ci est aux yeux de nos sujets une preuve de notre faiblesse ; celle-là un témoignage de notre puissance. »

Retenez-la celle-là : votre hostilité nous fait moins de tort que votre neutralité. Jusqu’où faudra-t-il se soumettre ?

Emmanuel Todd a rappelé que l’empire s’attaque à des petits pays périphériques. Idem pour Athènes :

XCIX. - Les Athéniens. Nullement ; les peuples les plus redoutables, à notre avis, ne sont pas ceux du continent ; libres encore, il leur faudra beaucoup de temps pour se mettre en garde contre nous. Ceux que nous craignons, ce sont les insulaires indépendants comme vous l'êtes et ceux qui déjà regimbent contre une domination nécessaire.Ce sont eux qui, en se livrant sans réserve à des espérances irréfléchies, risquent de nous précipiter avec eux dans des dangers trop visibles. »

Le discours est superbe et les athéniens presque généreux. Evitez le martyre, vous afghans, irakiens, libyens, iraniens, yéménites :

CIII. - Les Athéniens. L'espérance stimule dans le danger ; on peut, quand on a la supériorité, se confier à elle ; elle est alors susceptible de nuire, mais sans causer notre perte. Mais ceux qui confient à un coup de dés tout leur avoir - car l'espérance est naturellement prodigue - n'en reconnaissent la vanité que par les revers qu'elle leur suscite et, quand on l'a découverte, elle ne laisse plus aucun moyen de se garantir contre ses traîtrises. Vous êtes faibles, vous n'avez qu'une chance à courir ; ne tombez pas dans cette erreur ; ne faites pas comme tant d'autres qui, tout en pouvant encore se sauver par des moyens humains, se sentent sous le poids du malheur trahis par des espérances fondées sur des réalités visibles et recherchent des secours invisibles, prédictions, oracles et toutes autres pratiques, qui en entretenant leurs espérances causent finalement leur perte. »

Rassurons les bourgeois du Monde, du Figaro et de BFM. Dieu est bourgeois, et il est aussi américain qu’athénien. On en veut pour preuve cette envolée suivante :

CV. - Les Athéniens. Nous ne craignons pas non plus que la bienveillance divine nous fasse défaut. Nous ne souhaitons ni n'accomplissons rien qui ne s'accorde avec l'idée que les hommes se font de la divinité, rien qui ne cadre avec les prétentions humaines. Les dieux, d'après notre opinion, et les hommes, d'après notre connaissance des réalités, tendent, selon une nécessité de leur nature, à la domination partout où leurs forces prévalent.Ce n'est pas nous qui avons établi cette loi et nous ne sommes pas non plus les premiers à l'appliquer. Elle était en pratique avant nous ; elle subsistera à jamais après nous. Nous en profitons, bien convaincus que vous, comme les autres, si vous aviez notre puissance, vous ne vous comporteriez pas autrement. Du côté de la divinité, selon toute probabilité, nous ne craignons pas d'être mis en état d'infériorité. »

Dans la tyrannie un seul homme se prend pour Dieu. Dans la démocratie, tout le système politique.

Les Méléiens finissent martyrs :

Vers la même époque les Méliens enlevèrent une autre partie de la circonvallation, où les Athéniens n'avaient que peu de troupes. Puis arriva d'Athènes une seconde expédition commandée par Philokratès fils de Déméas. Dès lors le siège fut mené avec vigueur ; la trahison s'en mêlant, les Méliens se rendirent à discrétion aux Athéniens. Ceux-ci massacrèrent tous les adultes et réduisirent en esclavage les femmes et les enfants. Dès lors, ils occupèrent l'île où ils envoyèrent ensuite cinq cents colons. »

Athènes est tellement insupportable qu’on se range autour de Sparte et qu’on rappelle même les Perses. Note du traducteur Talbot :

« Sparte, soutenue par les Perses, confia le commandement de ses troupes à Lysandre. Elle fut d'abord vaincue à la bataille des îles Arginuses, mais Lysandre infligea aux Athéniens la défaite décisive d'Ægos-Potamos ; puis il s'empara du Pirée et d'Athènes. Athènes dut signer la paix. Son empire fut entièrement détruit (404). Le récit de ces événements se trouve dans les Helléniques de Xénophon, dont l'œuvre était considérée dans l'antiquité comme un supplément à celle de Thucydide. »

Justement on va vous le citer Xénophon toujours grâce à Wikisource (ou à Remacle.org). C’est dans les Helléniques, livre 2 :

6. Toute la Grèce aussi, immédiatement après le combat naval, avait abandonné le parti des Athéniens, à l'exception des Sauriens, qui, après avoir massacré les notables, se maintinrent maîtres de la ville.

7. Après cela, Lysandre envoya des messagers à Agis, à Décélie, et à Lacédémone, pour annoncer qu'il revenait avec deux cents navires. Alors les Lacédémoniens sortirent en masse avec les autres Péloponnésiens, sauf les Argiens, sur l'ordre de Pausanias, l'autre roi de Sparte.

8. Quand ils furent tous réunis, Pausanias les conduisit contre Athènes et campa dans le gymnase appelé Académie.

9. Lysandre étant venu à Égine, rendit la ville aux Éginètes, après en avoir assemblé le plus qu'il put. Il en fit autant pour les Mèliens et pour tous les autres qui avaient été chassés de leur patrie. Ensuite, ayant ravagé Salamine, il vint mouiller près du Pirée avec cent cinquante vaisseaux et il empêcha les transports d'y entrer.

10. Les Athéniens, assiégés par terre et par mer, ne savaient que faire, n'ayant ni vaisseaux, ni alliés, ni blé. Ils ne voyaient pas d'autre moyen de salut que de se résigner à subir ce qu'ils avaient fait, non par vengeance, mais par une arrogance criminelle, aux citoyens des petits États, sans autre grief que leur alliance avec Lacédémone. »

Mais les Spartiates seront moins cruels que les Athéniens. Toujours Xénophon :

« 20. Mais les Lacédémoniens déclarèrent qu'ils ne réduiraient pas en servitude une ville grecque qui avait rendu un grand service à la Grèce, quand elle était menacée des plus grands dangers, et ils firent la paix à condition que les Athéniens abattraient les Longs Murs et les fortifications du Pirée, qu'ils livreraient leurs vaisseaux, sauf douze, rappelleraient les exilés, reconnaîtraient pour ennemis et pour amis ceux de Lacédémone et suivraient les Lacédémoniens sur terre et sur mer partout où ils les conduiraient.

21. Théramène et ses collègues rapportèrent ces conditions à Athènes. À leur entrée, ils se virent entourés d'une foule immense, qui craignait de les voir revenir sans avoir rien conclu; car il n'était plus possible de tenir, vu le nombre de ceux qui mouraient de faim.

22. Le lendemain, les ambassadeurs annoncèrent à quelles conditions les Lacédémoniens accordaient la paix. Théramène porta la parole et déclara qu'il fallait se soumettre aux Lacédémoniens et abattre les murs. Quelques-uns protestèrent; mais l'immense majorité l'approuva et l'on décida d'accepter la paix.

23. Après cela, Lysandre pénétra dans le Pirée, les exilés rentrèrent et l'on sapa les murs au son des flûtes avec un enthousiasme extrême, s'imaginant que ce jour inaugurait pour la Grèce une ère de liberté. »

La démocratie, cela finira par se savoir un jour, n’assure ni la liberté de sa population ni celle des pays lointains, surtout quand elle devient impérialiste : voyez l’Angleterre où la démocratie parlementaire fut toujours un self-service oligarchique, ploutocratique, impérial.

La suite à la prochaine croisade démocratique, et la conclusion à Périclès qui voyait la gaffe venir dans le discours cité plus haut : « Car je redoute nos propres fautes plus que les desseins de nos ennemis. »

Le monde libre peut se féliciter aujourd’hui que l’Amérique ait au pouvoir des zélotes tératologiques tels que Trump, Bolton et le pompeux Pompeo – si bien nommé. Encore un effort, camarades, et nous dormirons tranquilles...

Sources

Thucydide – La Guerre du Péloponnèse (Wikisource.org)

Xénophon – Helléniques (Remacle.org)

Emmanuel Todd – Après l’empire (Gallimard)

21:17 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : athènes, sparte, péricles, thucydide, histoire, antiquité grecque, hellénisme, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 04 décembre 2017

L’esclave-expert et le citoyen

L’esclave-expert et le citoyen

À propos de : Paulin Ismard, La Démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne, Seuil

Recensé : Paulin Ismard, La Démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne, Paris, Seuil, 2015, 273 p., 20 €.

Recensé : Paulin Ismard, La Démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne, Paris, Seuil, 2015, 273 p., 20 €.Dans la démocratie athénienne, avec la rotation de ses magistrats et de ses conseillers choisis pour un an, ceux qui, « à l’occasion », tenaient lieu d’experts stables, étaient, selon Paulin Ismard, les esclaves publics, mais ils n’incarnaient l’État que comme « pure négativité » (p. 30), car ils étaient, en tant qu’esclaves, exclus de la sphère politique. D’où le sous-titre du livre : Les esclaves publics en Grèce ancienne. Qui étaient ces esclaves publics (dêmosioi) et quel était leur rôle ? C’est le premier objet du livre.

Esclavages publics antiques et modernes

On lit d’abord de brillantes et utiles analyses sur l’historiographie de l’esclavage, que Paulin Ismard résume de façon extrêmement claire et convaincante, avec ses différentes « vagues » de comparaisons très idéologiques entre l’Antiquité et l’esclavage en Amérique, tantôt pour opposer l’humanité des Anciens à la cruauté des Modernes, tantôt pour légitimer l’esclavage moderne, tantôt pour le condamner comme on condamnait l’esclavage antique. Moses I. Finley y a ajouté la distinction entre sociétés à esclaves et les véritables sociétés esclavagistes (qui seraient apparues à dans l’Athènes classique). Cette historiographie laissait de côté de nombreux aspects du si divers et si massif « phénomène esclavagiste ». Les travaux des anthropologues permettent maintenant de mieux comprendre les différents types d’esclaves royaux, et plus généralement « les esclaves publics » qui sont l’objet du livre.

Mais la genèse des dêmosioi dans la Grèce archaïque est problématique. Paulin Ismard tente d’abord de suggérer (« un fil ténu », p. 32, « un sentier étroit », p. 42) une sorte de continuité entre les artisans (dêmiourgoi) de l’époque archaïque et les dêmosioi de l’âge classique. Il conduit agréablement le lecteur des aèdes et des héros attachés aux rois chez Homère à l’ingénieux Dédale, que son savoir a conduit à l’esclavage auprès des rois qui voulaient l’avoir à son service, selon un schéma traditionnel (attesté par exemple chez Hérodote pour le médecin Démocédès, au service du roi Darius) : sa mention par Xénophon, selon Paulin Ismard, « loin d’être innocente », ferait de Dédale « l’emblème du mal que le régime démocratique fait à celui qui sait » — une conclusion qui peut sembler faiblement étayée (p. 46-47). Quelques contrats conservés entre une cité et un dêmiourgos à l’époque archaïque dans diverses cités non démocratiques permettent de mieux observer les conditions concrètes de leur emploi : un archiviste en Crète, un scribe près d’Olympie. Dans un « constat » dont il reconnaît qu’il est « hypothétique », Paulin Ismard y voit « le statut de dêmosios confusément défini » (p. 53). Il est difficile cependant d’adhérer à la notion d’un « passage progressif du dêmiourgos de l’archaïsme au dêmosios de l’époque classique » : l’âge classique, bien sûr, et particulièrement à Athènes, continue d’avoir des dêmiourgoi libres et citoyens en abondance. Pour Aristote, il est vrai, dans une petite cité, on pourrait à la rigueur concevoir une équivalence entre esclaves publics et artisans effectuant des travaux publics (Politique, II, 7, 1267b15 : un texte difficile, qui pourrait être examiné). L’hypothèse traditionnelle lie le développement des esclaves publics aux progrès de la démocratie athénienne, avec ses institutions complexes et la rotation des charges qui limitait la continuité de l’action publique, et au développement, « main dans la main » (selon une célèbre formule de Finley associant démocratie et société esclavagiste, p. 58), de l’esclave-marchandise à Athènes.

Platon, dans un texte étonnant du Politique (290a), évoque « le groupe des esclaves et des serviteurs » dont on pourrait imaginer qu’ils constituent le véritable savoir politique de la cité. L’étude des esclaves publics éclaire la volonté platonicienne de séparer ceux que Paulin Ismard appelle joliment « les petites mains des institutions civiques » (p. 66) et le véritable homme politique. Pourtant, assistance aux juges, archivage, inventaires, comptabilité, surveillance de la monnaie, des poids et mesures, police, tout cela, que décrit très clairement et très utilement Paulin Ismard dans son chapitre « Serviteurs de la cité », était confié aux esclaves publics. Certaines tâches, rémunérées, attribuées le cas échéant par vote des citoyens, donnaient accès à des privilèges civiques ou religieux, comme la prêtrise de certains cultes. D’autres esclaves en revanche étaient affectés à divers chantiers, en grand nombre, si l’on pense à ceux qui exploitaient les mines du Laurion en Attique, qui ne sont pas examinés dans le livre, car ils ne rentrent guère dans la perspective adoptée. Par rapport à d’autres types d’esclaves publics, l’originalité grecque tiendrait à l’absence d’esclaves publics travaillant la terre (mais la documentation est limitée) ou enrôlés dans les armées (cela est corrigé p. 118 : il y avait de nombreux esclaves, en tout cas, dans la marine). Au total, les dêmosioi constituaient donc un ensemble extrêmement disparate, qui n’a jamais formé un corps, d’esclaves acquis surtout par achat.

Dans une inscription de la fin du IIe siècle, bien après la démocratie classique, à propos d’un préposé aux poids et mesures à Athènes, il est question d’une eleutheria (qu’il faudrait corriger en el[euth]era) leitourgia, un « service libre » : pour Paulin Ismard, un « service public » au sens où il assure la liberté des citoyens. Cette formule restituée, tardive et unique condenserait « le paradoxe qui réside au cœur du ‘miracle grec’, celui d’une expérience de la liberté politique dont le propre fut de reposer sur le travail des esclaves » (p. 92). Les esclaves publics grecs, bien que « corps-marchandises », étaient (ajoutons : parfois) d’« étranges esclaves » (chapitre 3), jouissant de certains privilèges des citoyens, dont l’accès à la propriété et peut-être à une certaine forme de parenté, ce qui pose quelquefois le problème de la distinction entre esclave et citoyen libre. L’emploi du mot dêmosios suffit-il en effet à établir la qualité servile ? L’épigraphiste Louis Robert mentionne un édit déplorant que des hommes libres exercent « une fonction d’esclaves publics », ainsi qu’une épitaphe commune à Imbros pour un citoyen de Ténédos et son fils qualifié de dêmosios, et conclut qu’un dêmosios avec patronyme doit désigner un homme libre exerçant des tâches publiques (BE 1981, 558). Le sens de ce type de patronyme est incertain. Pour le corpus assez comparable des actes d’affranchissements delphiques, où se pose aussi cette question, Dominique Mulliez observe que le nom au génitif renvoie au père naturel de l’affranchi, sans préjuger du statut juridique de la personne ainsi désignée ; il s’agit parfois de l’ancien maître de l’affranchi, lequel peut ou non se confondre avec le prostates. En ce qui concerne les dêmosioi, Paulin Ismard estime, lui, que « l’ensemble de la littérature antique (…) associe invariablement le statut de dêmosios au statut d’esclave » (p. 109). Il propose en ce sens une analyse nouvelle du statut d’un certain Pittalakos mentionné dans un plaidoyer d’Eschine, un dêmosios qu’il ne juge assimilé à un homme libre dans une procédure que faute d’un propriétaire individualisable. En Grèce, les esclaves publics pouvaient même recevoir des honneurs publics, ce qui interdit, note très justement Paulin Ismard, de faire de l’honneur une ligne de partage universelle entre liberté et esclavage (contrairement aux thèses de certains anthropologues).

Expertise, esclavage et démocratie

Paulin Ismard se situe résolument dans la perspective du « malheur politique » contemporain, la séparation entre le règne de l’opinion et le gouvernement des experts : un savoir politique utile ne peut plus naître « de la délibération égalitaire entre non-spécialistes ». L’État, défini comme « organisation savante » (p. 11), exclut le peuple. C’est le second objet du livre que de situer la démocratie athénienne (et non plus « la Grèce ancienne ») par rapport à cette perspective. « L’expertise servile » y serait « le produit de l’idéologie démocratique », « qui refusait que l’expertise d’un individu puisse légitimer sa prétention au pouvoir » et cantonnait donc les experts hors du champ politique (p. 133, répété avec insistance).

Mais la documentation ne permet d’atteindre que quelques experts esclaves : des vérificateurs des monnaies, ayant seuls le pouvoir et la capacité d’en garantir la validité, un greffier dans un sanctuaire. Le cas de Nicomachos, chargé par Athènes de la transcription des lois pendant plusieurs années consécutives, est différent : on le connaît par des sources hostiles, qui insistent sur le fait que c’est un fils de dêmosios, mais c’est un citoyen athénien, qui n’a un « statut incertain » que dans la polémique judiciaire : voici donc un citoyen expert. Ce n’est pas le seul. Paulin Ismard lui-même évoque une page plus tôt les cas célèbres d’Eubule et de Lycurgue en matière financière ; et que dire, en matière militaire et diplomatique, de Périclès, réélu 14 fois stratège consécutivement ? Ajoutons, à un moindre niveau, les secrétaires mentionnés par la Constitution d’Athènes aristotélicienne : leur contrôle ne peut guère avoir été seulement « formel ».

Sur le plan idéologique, le fameux mythe de Protagoras, dans le Protagoras de Platon, explique que, contrairement aux compétences techniques réservées chacune à un spécialiste (à un dêmiourgos), une forme de savoir politique, par l’intermédiaire des notions de pudeur (ou respect) et de justice, a été donnée à tous les hommes. On y trouverait donc « une épistémologie sociale qui valorise la circulation de savoirs, même incomplets, entre égaux », « une théorie associationniste de la compétence politique », comme celle que développe l’historien américain Josiah Ober dans ses ouvrages récents sur la démocratie athénienne. Protagoras veut pourtant montrer — c’est le raisonnement qui explique ensuite le mythe dans le dialogue de Platon — que si tous les citoyens doivent partager une compétence minimale, il y a des gens plus compétents que d’autres en politique, et des maîtres, comme lui, pour leur enseigner cette expertise. Signalons à ce propos la virulence de ce débat dans le libéralisme radical anglais du XIXe siècle. John Stuart Mill, rendant compte en 1853 de l’History of Greece du banquier et homme politique libéral George Grote, cite avec enthousiasme ses pages sur le régime populaire :

« The daily working of Athenian institutions (by means of which every citizen was accustomed to hear every sort of question, public and private, discussed by the ablest men of the time, with the earnestness of purpose and fulness of preparation belonging to actual business, deliberative or judicial) formed a course of political education, the equivalent of which modern nations have not known how to give even to those whom they educate for statesmen / Le fonctionnement journalier des institutions athéniennes (qui habituaient chaque citoyen à entendre la discussion de toute sorte de question publique ou privée par les hommes les plus capables de leur temps, avec le sérieux et la préparation que réclamaient les affaires politiques et judiciaires) formait un cursus d’éducation politique dont les nations modernes n’ont pas su donner un équivalent même à ceux qu’elles destinent à la conduite de l’État ».

En revanche, lorsqu’un peu plus tard, en 1866, il commente un autre livre célèbre de Grote, Plato and the other Companions of Socrates, il condamne le relativisme qui est selon lui la conséquence inéluctable de sa position, et affirme avec Platon « the demand for a Scientific Governor » (« l’exigence d’un gouvernant possédant la science »), c’est-à-dire, dans les conditions modernes du gouvernement représentatif, « a specially trained and experienced Few » (« Un petit nombre de spécialistes éduqués et entraînés »).

« La figure de l’expert, dont le savoir constituerait un titre à gouverner, (…) était inconnue aux Athéniens de l’époque classique » (p. 11, 16) : c’est la thèse centrale. Le mot « expert » est ambigu. Le « gouvernement » des Athéniens s’exerçait principalement par l’éloquence, sous le contrôle des citoyens, dans une démocratie directe : c’est donc dans la maîtrise de l’éloquence que se logeait pour une part l’expertise de ceux que Mill appelle « the ablest men of the time ». La question de la rhétorique, qui est sans cesse débattue à l’époque, est absente dans le livre de Paulin Ismard, car aucun esclave n’a accès à la tribune. Or, comme Aristote l’écrit (et comme Platon le pensait), même la formation technique de certains citoyens à la rhétorique devait inclure une expertise politique extérieure à la technique du langage : « les finances, la guerre et la paix, la protection du territoire, les importations et les exportations, la législation » (Rhétorique I, 4, 1359b).

« Polis », Cité, État

Le dernier chapitre aborde un autre point central de la réflexion sur l’Athènes classique, la notion de « Cité-État ». Après Fustel de Coulanges et sa « cité antique », a été inventé pour décrire les formes grecques d’organisation politique le concept de « Polis », ce « dummes Burckhardtsches Schlagwort » [1] (Wilamowitz), qu’on traduit ordinairement par « Cité-État ». Paulin Ismard, lui, prend ses distances à l’égard des travaux récents de l’historien danois Mogens H. Hansen, qui aboutissent à distinguer polis et koinônia, « cité » et « société » : il n’y a pas, selon lui, de polis distincte qui correspondrait peu ou prou à l’État moderne, la communauté athénienne « se rêvait transparente à elle-même » (p. 172). Dans cette perspective, confier l’administration, la bureaucratie (Max Weber est évoqué) aux esclaves publics permettait de « masquer l’écart inéluctable entre l’État et la société », dans une « tension irrésolue ».

L’esclave royal qui déclenche la tragédie d’Œdipe dans l’Œdipe-Roi de Sophocle détient le savoir qui met à bas les prétentions au savoir du Roi : voilà l’image que le « miroir brisé » de la tragédie tend pour finir, par l’intermédiaire de Michel Foucault, à Paulin Ismard. Le Phédon lui offre mieux encore : un dêmosios, le bourreau officiel d’Athènes, apportant le poison à Socrate, est accueilli par le philosophe comme le signe de l’effet qu’il suscite bien au-delà d’Athènes et des Athéniens, si bien que cet esclave se trouve placé dans la « position éminente » du « témoin ». De façon un peu étrange, le baptême du premier des Gentils, l’eunuque éthiopien des Actes des Apôtres complète ce « fil secret » (une métaphore récurrente) de « l’altérité radicale », « un ailleurs d’où peut se formuler la norme » (p. 200).

En fin de compte, la figure de l’esclave public, dont cet ouvrage remarquablement écrit propose une analyse très fouillée et neuve, sans toujours entraîner la conviction, permet à Paulin Ismard de mettre à distance le rêve de transparence qu’incarne pour beaucoup (par exemple pour Hannah Arendt) la démocratie athénienne classique.

Aller plus loin

On pourra lire la controverse, brièvement évoquée dans ce compte rendu, entre Christophe Pébarthe (Revue des Etudes Anciennes, 117, 2015, p. 241-247) et Paulin Ismard).

Sur George Grote et John Stuart Mill, voir Malcolm Schofield, Plato. Political Philosophy, Oxford, 2006, 138-144.

Sur la question de la science politique et de la rhétorique, voir une première approche dans Paul Demont, « Y a-t-il une science du politique ? Les débats athéniens de l’époque classique », L’Homme et la Science, Actes du XVIe Congrès international de l’Association Guillaume Budé, Textes réunis par J. Jouanna, M. Fartzoff et B. Bakhouche, Paris, Les Belles Lettres, 2011, p. 183-193.

Pour citer cet article :

Paul Demont, « L’esclave-expert et le citoyen », La Vie des idées , 25 novembre 2015. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/L-esclave-expert-et-le-citoyen.html

02:30 Publié dans Histoire, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démoncratie athénienne, athènes, athènes antique, antiquité, hellénisme, hellénité, humanités classiques, humanités gréco-latines, philologie classique, histoire, grèce, grèce antique, livre, théorie politique, philosophie politique, sciences politiques, politologie, expertocratie, experts |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 11 février 2017

L’Europe unie, la nouvelle Athènes

L’Europe unie, la nouvelle Athènes

par Thomas FERRIER

Ex: http://www.europemaxima.com

Nouveau patron du « Libre-Journal des Européens » sur Radio-Courtoisie, un mardi sur quatre, en semaine C, de 21 h 30 à 23 h 00, Thomas Ferrier est aussi le président du Parti des Européens.

Le projet du Parti des Européens est d’unir les Européens sur leur commune parenté et leur commune civilisation afin de défendre l’Europe contre les périls qui s’annoncent, et contre les chevaux de Troie qui la menacent de l’intérieur, après que des politiciens sans cervelle les y aient fait rentrer, et de susciter le renouveau de notre continent.

Notre démarche est bien différente de celle des prétendus « eurocrates » qui encensent l’Autre de peur d’avoir à défendre les nôtres, qui sanctionnent une Russie qui ne fait que se défendre et qui a toujours voulu se réconcilier avec le reste de l’Europe, qui sont incapables de nous faire respecter à nos frontières, accueillant celui qui veut forcer notre porte au lieu de lui indiquer la sortie, acceptant le chantage permanent du Turc Erdogan. Ce ne sont pas des élections présidentielles en France ou des élections parlementaires en Allemagne, toutes deux en 2017, qui changeront les choses, bien au contraire.

L’Athènes classique de Périclès est notre modèle, celui sur lequel nous voulons rebâtir l’Europe politique, en restaurant la démocratie authentique en lieu et place d’une oligarchie médiatico-financière qui voudrait régenter nos vies.

Athènes, c’est un citoyen qui sait qui il est, de qui il vient, avec qui il partage un destin commun. À Athènes, on est citoyen parce que son père est citoyen et parce que sa mère est citoyenne, même si l’influence orientale (depuis l’époque mycénienne) aura empêchée cette dernière d’en exercer réellement les attributions. Tous deux auront été mariés en conformité avec les lois de la cité. Les enfants hors mariage ne seront pas citoyens à moins que la situation légale de leurs parents ne soit établie. C’est la loi mise en place par Périclès en 451 avant J-C et dont les propres enfants, nés de la courtisane Aspasie, qui n’était pas athénienne, seront victimes avant que le peuple athénien, par égard pour le grand homme, contrevienne exceptionnellement à sa propre règle. On ne devient pas Européen, on naît Européen.

Athènes, c’est un citoyen qui décide de son destin et qui est même rétribué par la cité pour sa participation publique aux décisions prises, touchant le misthos. Bien sûr sa présence est obligatoire et ceux qui feraient défaut se verront peints la toge en rouge par les mercenaires scythes employés par la cité. Ils seront alors sanctionnés financièrement et condamnés moralement. Si le citoyen athénien élit des responsables politiques, ces derniers n’ont pas de blanc-seing. Le peuple reste souverain, non seulement en théorie mais en pratique.

Dans la nouvelle Athènes que sera l’Europe unie, grâce aux technologies de l’information, un citoyen européen pourra à tout moment de la journée voter les lois, dans la rue, chez lui et même au travail. Il n’aura pas besoin de passer par des représentants élus pour décider de son avenir dans les domaines essentiels. Il recevra un salaire citoyen, qui correspondra au salaire minimum, qu’il perdra s’il ne remplit pas ses obligations.

Athènes, c’est une cité qui exige de ses plus riches qu’ils contribuent à l’embellissement et à l’expansion de la cité. Demain, les grands capitaines d’industrie devront mettre la main à la poche pour les liturgies européennes, la nouvelle forme prise par le mécénat. Leur nom sera honoré à hauteur de leurs contributions. Le Parthénon d’Athènes, qui fait la fierté de tout Européen, a été financé par des capitaux privés. Les 88 temples de Rome qu’Auguste fit réparer durant son règne l’ont été aussi.

Athènes, c’est une cité où chaque citoyen est un soldat, où il dispose comme dans la Suisse contemporaine d’un équipement hoplitique complet et où il est tenu à faire des périodes d’entraînement. Contrairement aux États totalitaires qui interdisent la possession d’armes par les citoyens, dans l’Europe de demain chacun pourra disposer d’un matériel standard de combat. Il aura aussi le droit de s’équiper afin de protéger sa famille et ses biens. Les USA nous donnent une leçon de démocratie lorsqu’ils autorisent les citoyens à s’armer, même si la société américaine est dans l’excès en ce domaine.

Athènes, c’est une cité où chaque citoyen est un soldat, où il dispose comme dans la Suisse contemporaine d’un équipement hoplitique complet et où il est tenu à faire des périodes d’entraînement. Contrairement aux États totalitaires qui interdisent la possession d’armes par les citoyens, dans l’Europe de demain chacun pourra disposer d’un matériel standard de combat. Il aura aussi le droit de s’équiper afin de protéger sa famille et ses biens. Les USA nous donnent une leçon de démocratie lorsqu’ils autorisent les citoyens à s’armer, même si la société américaine est dans l’excès en ce domaine.

L’Europe vit en plein Âge de Fer. Elle doute de son destin. Elle n’est plus seule maîtresse de son propre sol. Même la Russie de Poutine ne peut que ralentir son pourrissement intérieur. Nous devons retrouver l’Âge d’Or. Nous devons nous ressourcer sur ce qui fit de nous une civilisation si brillante. Athènes est notre phare, avec en complément la Rome républicaine qui sur un plan moral nous dépasse de si loin. Redevenons ce que nous sommes. C’est en retournant aux lumières de l’Antiquité, qui éblouissent les forces du mal, que l’Europe renaîtra et avec elle que nous renaîtrons tous. Parce que « nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes (Lycurgue) ». En ramenant la démocratie à ses racines grecques, nous balaierons les faux représentants et les usurpateurs qui osent se dire nos chefs alors qu’ils nous trahissent, corrompus par l’or « perse » qui a désormais pour nom « capitalisme spéculatif international ». Xerxès-Soros ne décidera pas de l’avenir des Européens.

C’est aussi l’Athénien Isocrate qui prôna l’unité de la Grèce et c’est nous qui au nom de l’unité de l’Europe reprenons son flambeau. L’Europe comme Nouvelle Athènes, c’est une Europe à nouveau européenne, avec de vrais citoyens prêts à la défendre, avec une élite au service de son peuple, une Europe vraiment démocratique où le peuple décidera de manière souveraine de son avenir.

Le Parti des Européens, c’est le parti qui redonnera aux Européens la maîtrise de leur destin sur la ruine de cette caste corrompue qui nous emmène au précipice. Nous ne pourrons éviter une révolution politique. Elle devra être salvatrice. Les Tarquins qui siègent à Paris ou à Berlin pourront aller dans cette Amérique qu’ils encensent et devant laquelle ils rampent. Car il nous faudra non seulement être Périclès mais aussi être Brutus. L’Europe vaut bien tous les sacrifices et tous les combats.

Thomas Ferrier

• D’abord mis en ligne sur le blogue de Thomas Ferrier, le 14 décembre 2016.

12:53 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : européisme, europe, affaires européennes, thomas ferrier, athènes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 13 octobre 2011

Pericles & the Athenian Ideal

Pericles & the Athenian Ideal

By Troy Southgate

Ex: http://www.toqonline.com/

Bust of Pericles bearing the inscription “Pericles, son of Xanthippus, Athenian”. Marble, Roman copy after a Greek original by Cresilas, ca. 430 BC (Museo Pio-Clementino)

There is already much discussion in our circles about the example of Sparta, not least as a result of the recent Hollywood blockbuster 300 [1] which was rather loosely based on the exploits of King Leonidas, but in this article I intend to examine Sparta’s chief rival Athens.

The Athenian statesman, Pericles (495 – 429 BCE) once claimed that his city was an educational role model for the whole of Greece, but how far was this really true?

Pericles’ boast is part of his funeral oration recorded by Thucydides (460 – 395 BCE) in his The Peloponnesian War [2]. The aim of Pericles’ oration is to establish that Athens was a society worth dying for. Thus the speech is designed to exploit in his listeners deep-seated feelings of local pride and identity, inviting them to recall the glory of Athenian growth and prosperity. His verbal tapestry begins by lauding Athenian ancestry, emphasizing the fact that the people’s “courage and virtues have handed on to us, a free country.”

He mentions “the constitution and the way of life that has made us great” and points to certain social improvements such as power being democratically channeled into the hands “of the whole people,” the fairness and “equality before the law” and the fact that, in terms of social classification, status is not determined by “membership of a particular class, but the actual ability which the man possesses.” Pericles was also careful to mention the prevailing moral ethos which underpinned fifth-century Athenian society, that of sovereign, “unwritten laws which it is an acknowledged shame to break.”

Then Pericles lists what he considered to be the noblest attributes of his native city, with particular reference to the cultural activities that provided “recreation for our spirits.” This tactic was designed to pave the way for a contrasting description of the traditional enemy, Sparta.

Pericles then polemically denounced Spartan militarism and the rigorous training to which it “submitted” its youth, lauding the Athenian educational system by contrast. He also praised Athens for apparently maintaining a confident superiority above and beyond all other Greek states, emphasizing the importance of thought before action.

When Pericles finally describes Athens as “an education to Greece,” he explains precisely why he considers this to be the case. Athens stands for the freedom of the citizen, who is “rightful lord and owner of his own person.” Because of its constitution, Athens has waxed powerful: “Athens, alone of the states we know, comes to her testing time in a greatness that surpasses what was imagined of her . . . future ages will wonder at us, as the present age wonders at us now.” But with greatness comes peril: “it is clear that for us there is more at stake than there is for others who lack our advantages.”

Pericles then offers an inspiring account of the necessity of personal sacrifice. The slain warriors, in whose honor the funeral had been held, were depicted as heroes who had lain down their very lives for the continuation of Athenian culture, heritage and tradition, itself “a risk most glorious.” Pericles then challenges the living to emulate the honored dead, making “up your minds that happiness depends on being free, and freedom depends on being courageous . . . for men to end their lives with honor, as these have done, and for you honorably to lament them: their life was set to a measure where death and happiness went hand in hand.”

But can Athens really can be considered to have been a role model for the whole of Greece, or was Pericles merely deluding himself and his contemporaries? Let us examine the historical record.

Pericles is renowned for the prominent role he played in the democratization of the Athenian political system, which itself had “been fixed by Cleisthenes (570 – 507 BCE) and further reformed after the battle of Marathon” (J. B. Bury, A History of Greece to the Death of Alexander the Great [3] [Macmillan, 1951], 346).

After overthrowing Thucydides and assuming the leadership of the people, Pericles and Ethialtes (d. 461 BCE) set about reducing the power of the judiciary in the Areopagus. At this time, the archons or chief magistrates were appointed by lot, but only from a select number of pre-elected candidates. Pericles abolished this system with the result that the archons themselves became “appointed by lot from all the eligible citizens [who now] had an equal chance of holding political office, and taking part in the conduct of political affairs” (Bury, 349). This system was also extended to the Boule, or Council of the Five Hundred.

In addition, Pericles effectively dismantled the hereditary powers of the traditionally oligarchic Areopagus completely, restricting its activities in order to redefine its role as little more than a “supreme court for charges of murder” (A. R. Burn, Pericles and Athens [4] [English Universities Press, 1964], 46). In 462 BCE, Pericles also initiated a scheme whereby jurors and those holding offices of state received payment for their services to the city, “a feature which naturally won him popularity with the masses” (Bury, 349).

This very popularity, in fact, had been deliberately engineered by Pericles himself in order to counteract the large support that Cimon (510 – 450 BCE), an accomplished naval hero, was able to command from the Athenian nobility. Although Pericles was himself an aristocrat, he “decided to attach himself to the people’s party and to take up the cause of the poor and the many instead of that of the rich and the few, in spite of the fact that this was quite contrary to his own temperament”(Plutarch, The Rise and Fall of Athens: Nine Greek Lives [5] [Penguin, 1960], 171).

Indeed, Thucydides attacked Periclean reforms and labeled them “democracy in name, but in practice government by the first citizen” (Plutarch, 173). So what began as Greek democracy under Cleisthenes around 500 BCE had become a dictatorship under Pericles by 430 BCE.

Despite all the speculation surrounding Pericles motives for initiating democratic reforms, in terms of her constitution and statecraft Athens undoubtedly stood far ahead of her rivals.

One measure of the seriousness of Athenian democratization was the introduction of new political technologies, such as allotment-machines, water-clocks, juror’s ballots, and juror’s tickets.

Another sign of Athenian political acumen is the transfer of the headquarters and treasure of the Delian league from Delos to Athens in 454 BCE. The Delian League was a crucial alliance of 150 Greek city-states established prior to the Peloponnesian wars to defend Hellas from the Persians. The transfer of its headquarters to Athens gave the Athenians enormous political and economic influence over the member states.

Sparta had an entirely different political structure. In Bury’s words, Sparta was imbued with a “conservative spirit.” The Spartan constitution, unlike its continually revised and reformed counterpart in Athens, had remained virtually the same since its inception.

Sparta had a mixed constitution with monarchical, aristocratic, and democratic elements. Sparta was ruled nominally by kings, an order going back to the times of Homer. The aristocratic element was the Council of Elders, or Gerusia, which consisted of thirty men who were elected for life and chosen by acclamation in the general assembly of citizens. Membership was described as a prize for virtue. However, the Spartan Assembly of the People, or Apella, contained only males over thirty years of age who decided matters of state purely on the basis of a particular speaker receiving the loudest cheers from those in attendance. Theoretically, the Spartan constitution was democratic, but if the elders and magistrates did not approve of the decision of the majority, they could annul the proceedings by refusing to proclaim the decision.

The Athenians were always very keen to stress the political differences between themselves and their Peloponnesian rivals. Many island states — often artificially created by colonial means — usually followed the example of Athens rather than Sparta. Athenian democracy, unlike the American variety, was not spread around the world at gunpoint. Instead, the states that adopted the Athenian system seemed genuinely inspired by her example.

Sparta, on the other hand, had few imitators, and the states that did resemble Sparta did not appear to imitate her. So as far as Athenian politics was concerned, at least, Pericles was right to claim that Athens was the educator of Greece.

Athens was an example to Greece in politics. But what about the economic and cultural realms?

According to Plutarch, Athens became fantastically wealthy after Themistocles (524 – 459 BCE) had directed the revenue of the city’s lucrative silver mines at Laurium towards the construction of a strong navy, including a new fleet of triremes, which made possible the reconquest of Athens after its inhabitants had been forced to flee from the invading Persians.

When Athens became host to the treasury of the Delian League in 454 BCE, Pericles used its funds for the rebuilding of Athenian temples, claiming they had been destroyed by the Persians in the common cause of Greece, thus it was appropriate that they be rebuilt from the common funds.