dimanche, 12 juillet 2009

Knut Hamsun sauvé par Staline!

Knut Hamsun sauvé par Staline!

Cette année 2009 célèbre le 150ème anniversaire de Knut Hamsun (1859-1952). Le romancier norvégien, né Knut Pedersen, est, avec Hendrik Ibsen, l’écrivain norvégien le plus lu et le plus traduit dans le monde. En 1890, Knut Hamsun fait ses début avec son roman “La faim” qui innove quant à la manière d’écrire. Ce roman fut d’emblée un grand succès et amorça une carrière littéraire longue et productive. En 1920, Knut Hamsun obtient le Prix Nobel de littérature. Son influence sur la littérature européenne et américaine est énorme et d’une importance inestimable. Des écrivains comme Ernest Hemingway, Henry Miller, Louis-Ferdinand Céline, Hermann Hesse, Franz Kafka, Thomas Mann et I. B. Singer ont été inspirés par le talent de Knut Hamsun. Singer l’appelait le “père de la littérature moderne”. En Flandre, deux écrivains, Felix Timmermans et Gerard Walschap, ont reçu l’inspiration du Prix Nobel norvégien.

En Norvège, le 150ème anniversaire de la naissance de Knut Hamsun sera célébré par des expositions, des productions théâtrales et une conférence internationale. L’une des principales places d’Oslo, située juste à côté de l’Opéra national, portera dorénavant son nom. On érigera enfin un monument en son honneur. On dirait que les Norvégiens viennent de découvrir le nom de leur très célèbre compatriote. Ces derniers temps, un grand nombre de villes et de villages ont donné son nom à une place ou à une rue. A l’endroit où il résidait, à Hamaroy, on ouvrira officiellement un “Centre Knut Hamsun”, le 4 août, jour de son anniversaire. Ce jour-là, un timbre poste spécial sera émis. Pourtant, Knut Hamsun a été conspué et vilipendé pendant des décennies par l’établissement norvégien.

Goebbels

Hamsun a mené une vie de nomade pendant la majeure partie de son existence. Il est né fils d’un pauvre tailleur. Son père, démuni, le confia à un oncle riche. Le garçonnet devait travailler pour cet oncle afin de rembourser les dettes que ses parents avaient contractées auprès de ce dernier, âpre au gain. Au bout de quatre ans, le jeune garçon, alors âgé de quatorze ans, en a eu assez de cet oncle et s’en alla de par le vaste monde. Deux fois, la faim le poussa à émigrer aux Etats-Unis où il exerça trente-six mille petits métiers. Avec, toujours, un même objectif en tête: devenir écrivain. Son modèle était son compatriote Björnstjerne Björnson.

Après sa percée littéraire avec “La faim”, Hamsun devint incroyablement productif. Il devait une large part de son succès aux traductions allemandes de son oeuvre. Ses livres y connaissaient des tirages fantastiques. Grâce à son éditeur allemand, Hamsun a enfin pu connaître, après tant d’années de misère noire, la sécurité financière. Mais il y eut plus. L’écrivain norvégien n’a jamais dissimulé sa germanophilie. Qui, de surcroît, prenait davantage de relief au fur et à mesure que grandissait son anglophobie. L’arrogance britannique le révulsait. Il ne put plus la tolérer après la Guerre des Boers et les interventions musclées en Irlande. A ses yeux, les Britanniques ne méritaient plus aucune attention, rien que du mépris. A cette anglophobie s’ajouta bien vite son anti-communisme.

Pendant l’occupation allemande de la Norvège (1940-45), il aida certes l’occupant mais demeura avant tout un patriote norvégien intransigeant. Dans ses articles, Knut Hamsun exhortait ses compatriotes à s’engager comme volontaires pour aider les Allemands à combattre le bolchevisme. Le Président américain Roosevelt était, à ses yeux, un “juif de service”. Il fut reçu par Hitler et Goebbels avec tous les honneurs. La rencontre avec Hitler eut des effets sur le long terme. D’abord, Hamsun, atteint de surdité, foula les règles du protocole aux pieds et exigea du Führer le renvoi du gouverneur allemand Terboven, craint et haï. Personne n’avait jamais eu le toupet de parler sur ce ton à Hitler et ne l’avait à ce point brusqué. L’intervention de Hamsun eut toutefois des effets: après sa visite à Hitler, les exécutions arbitraires d’otages ont cessé.

La potence?

Le 26 mai 1945, Hamsun et son épouse, une national-socialiste convaincue, sont mis aux arrêts à domicile. Pour des raisons peu claires, Hamsun est déclaré “psychiquement dérangé” et enfermé pendant un certain dans une clinique psychiatrique d’Oslo. Le gouvernement de gauche voulait se débarrasser de lui mais, mise à part sa germanophilie, on ne pouvait rien lui reprocher. Il n’avait jamais été membre de quoi que ce soit. Bien au contraire! Grâce à lui, bon nombre de vies avaient été épargnées. Certes, il avait refusé de nier la sympathie qu’il éprouvait pour Hitler. Fin 1945, le ministre soviétique des affaires étrangères, Molotov, fait savoir à son collègue norvégien Trygve Lie qu’il “serait regrettable de voir la Norvège condamner son plus grand écrivain à la potence”. Molotov avait entamé cette démarche avec l’accord de Staline. C’est après cette intervention que le gouvernement norvégien renonça à faire le procès de Hamsun et se borna à lui infliger une solide amende qui le mena quasiment à la faillite. La question reste ouverte: la Norvège aurait-elle condamné le vieillard Hamsun à la peine de mort? Les collaborateurs norvégiens ont tous été condamnés à de lourdes peines. Mais l’Union Soviétique pouvait exercer une influence forte et redoutée en Scandinavie dans l’immédiat après-guerre.

Jusqu’à sa mort en février 1952, le gouvernement norvégien a traité Hamsun comme un délinquent de droit commun. Il a fallu attendre soixante ans pour qu’il soit réhabilité.

(texte issu de l’hebdomadaire anversois “ ’t Pallierterke”, 24 juin 2009; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, prix nobel, littérature norvégienne, lettres norvégiennes, norvège, scandinavie, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondaile, années 30, années 20, années 40, répression |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

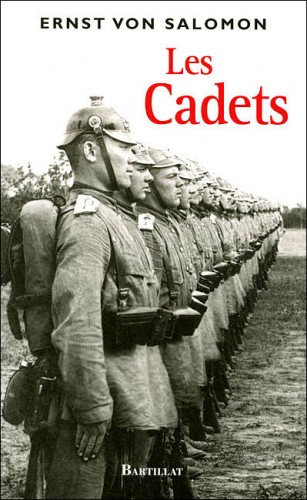

Ein Gea(e)chteter - Ernst von Salomon

Ex: http://www.ostpreussen.de/

Ein Gea(e)chteter Frage 2 des Fragebogens: Name? Antwort: von Salomon, Ernst. Frage 4: Geburtsdatum? Antwort: 25. September 1902, morgens 2 Uhr 5 Minuten. Frage 5: Geburtsort? Antwort: Kiel. Doch bei so nüchternen Angaben beläßt es der Gefragte, der in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre, nicht. Und das gerade war die ebenso originelle wie zugkräftige Idee, die sein vor 51 Jahren erschienenes Buch "Der Fragebogen" zum ersten Bestseller der Bundesrepublik Deutschland machte, von dem bis heute 450.000 Exemplare verkauft sind. Hinzu kommen Übersetzungen in fast alle wichtigen Sprachen. Die Ausgabe als heute noch lieferbares rororo-Taschenbuch weist im Impressum die Angabe auf, im Dezember 1999 sei das 98. Tausend der Taschenbuchfassung ausgeliefert worden. Und wer sie sich jetzt nicht nur kauft, sondern auch liest, der wird verblüfft feststellen, daß das Buch immer noch so frisch und aktuell ist wie vor einem halben Jahrhundert. Als die Sieger 1945 endlich Deutschland niedergerungen hatten, genügte ihnen nicht die Ausschaltung der deutschen Macht. Sie wollten vielmehr die Deutschen zu anderen Menschen machen. Das sollte mittels einer Methode vollbracht werden, die sie als "Umerziehung" bezeichneten, die später, als die Chinesen sich ihrer bedienten, als "Gehirnwäsche" in die Geschichte einging, treffender und umfassender aber wohl den Namen "Charakterwäsche" verdient. Die Besiegten sollten ihre Geschichte, so wie sie sie bisher gesehen hatten, verleugnen und sie so deuten, wie die Sieger es ihnen vorschrieben, wobei die Schwie- rigkeit darin bestand, daß die vorher so herzlich verbündeten Sieger sich sehr bald uneins wurden und jeweils eine ganz andere Auffassung von deutscher Geschichte demonstrierten. Die Deutschen sollten auch nicht mehr "autoritätsgläubig" sein, nicht mehr gemäß dem fünften Gebot Vater und Mutter ehren, überhaupt all das ablegen, was ein späterer Parteivorsitzender "Sekundärtugenden" nennen sollte. Diesem Ziel diente zunächst einmal der "Fragebogen der Alliierten Militärregierungen", den jeder erwachsene Deutsche ausfüllen sollte. In ihm stellte man den Deutschen 131 Fragen - von der Frage 1: "Für Sie in Frage kommende Stellung" bis zur Frage 131: "Kenntnis fremder Sprachen und Grad der Vollkommenheit". Die Fragen waren von einer Qualität wie etwa jene mit der Nummer 108, die da lautete: "Welche politische Partei haben Sie in der November-Wahl 1932 gewählt?", eine Frage, die Zweifel aufkommen ließ an dem Verständnis der demokratischen Sieger für eine allgemeine, gleiche und geheime Wahl, die nicht gerade dazu dienen konnte, die Hoffnung der Deutschen auf die kommende Demokratie zu festigen. v. Salomon hatte sich, nachdem er anderthalb Jahre lang in einem US-Internierungslager inhaftiert worden war, um dann mit dem Vermerk "irrtümlich verhaftet" sang- und klanglos entlassen zu werden, vorgenommen, den Fragebogen ernst zu nehmen und ihn Punkt für Punkt ausführlich zu beantworten. Dabei beließ er es nicht bei den 131 Fragen, sondern nutzte die den Fragen sich anschließende Rubrik "Remarks/Bemerkungen", um auf 150 Druckseiten "Bemerkungen" über seine Erfahrungen in US-Haft niederzuschreiben. Diese Schilderungen waren seinerzeit wohl ein wesentlicher Grund für den explosionsartigen Erfolg. Im ersten Jahr nach dem Erscheinen wurden 100.000 Bücher verkauft. Weder davor noch - wenn man richtig beobachtet - danach hat jemand dieses wichtige Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte in einer literarisch anspruchsvollen Form geschildert. Doch nicht nur die Form machte den Reiz aus, sondern ebenso die mitgeteilten Tatsachen, die bislang mit einem Tabu belegt waren. Un- menschlichkeiten wurden schon damals ausschließlich der deutschen Seite zugeschrieben, während man nun erkannte, daß sie auch den Siegern nicht fremd waren. Aber weit darüber hinaus ist der "Fragebogen" ein menschliches Dokument über das Leben und das Denken in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, gesehen durch die Brille eines Mannes, der politisch schwer einzuordnen ist. Man könnte ihn konservativ nennen, wenn er nicht auch die vorhandenen Verhältnisse auf dem Wege der Revolution hätte ändern wollen. Mit Sicherheit war er kein Kommunist, weil er nichts von dem Ideal der Gleichheit hielt und auch der Brüderlichkeit gegenüber ein erhebliches Maß an Skepsis beibehielt. Den Liberalismus lehnte er entschieden ab und hielt die Ordnung für lebenswichtiger als die Freiheit. Man hat ihn eingeordnet in die Reihen der konservativen Revolutionäre wie etwa Ernst Jünger, dem er freundschaftlich verbunden war, Oswald Spengler oder Arthur Moeller van den Bruck. Auf die Frage nach der Staatsangehörigkeit antwortete Ernst v. Salomon: "Ich bin Preuße. Die Farben meiner Fahne sind schwarz und weiß. Sie deuten an, daß meine Väter für die Freiheit starben, und fordern von mir, nicht nur bei hellem Sonnenschein, sondern auch in trüben Tagen ein Preuße zu sein. Es ist dies nicht immer einfach." Er sei als Preuße "gewohnt, gehalten und gezwungen, den Tatsachen nüchtern ins Auge zu blicken," schreibt er. Das dürfte eine wichtige Aussage sein: Er läßt sich durch Phrasen nichts vormachen und bleibt der nüchterne Betrachter der Zeitläufe. Natürlich akzeptiert er, daß er nach dem Staatsangehörigkeitsprinzip Deutscher ist. Inhaltlich ist ihm aber das Preußische wichtiger, denn: "Preußen hat den Staat gelebt. Es gibt keinen Augenblick preußischer Geschichte, in welchem sich nicht, wer immer für Preußen verantwortlich war, mit dem Staate, mit der Idee des Staates befassen mußte. Preußen hat jeden Tag vor harten Wirklichkeiten gestanden. Die Gefährdung war ebenso ungeheuer wie die Aufgabe. Vielleicht ist es darum gewesen, daß sich ein Bündel edler Namen aus allen deutschen Geschlechtern zu Preußen hingezogen fühlte, preußisch wurde aus Wahl, durch Bekenntnis, daß die besten Preußen ihrer Herkunft nach nicht preußisch waren, nicht preußisch durch den Zufall der Geburt ... Und dies ist das Erstaunliche: das preußische Staatsgefühl hatte dem einzelnen nichts zu bieten als strenge Forderungen. Es verlangte vom König, der erste Diener des Staates zu sein, wertete niemals Absichten, immer nur Leistungen, es wahrte nicht Interessen und Vorteile, sondern Idee und Formen, es achtete nicht auf die Erfüllung. Im Ganzen ist dies Staatsgefühl ... bedeutend mehr ethisch als metaphysisch oder biologisch be- dingt ..." Angesichts solcher Aussagen kann man nur zu dem Schluß kommen, daß der preußische Geist genau das Gegenteil ist vom bundesrepublikanischen Geist von heute. Neben einigen anderen Büchern aus der Feder Ernst v. Salomons nach dem Kriege, wie etwa "Die schöne Wilhelmine", ein Unterhaltungsroman mit hohen Auflagen und Fernsehweihen, aber ohne politische Bedeutung, ragen seine bis 1945 erschienenen und dann von den Siegern natürlich sofort verbotenen Werke heraus. Sein erstes Buch trug den Titel "Die Geächteten" und erreichte nach Angaben des Verlages eine Auflage von 50.000, was nicht stimmen kann, liegt doch dem Berichterstatter ein Exemplar aus der Kriegszeit vor, das den Vermerk trägt "115.000 bis 119.000 Tausend". In ihm schilderte v. Salomon seinen Weg als preußischer Kadett im Jahre 1919 und in der Zeit der totalen Verwirrung während der ersten Nachkriegsjahre, die er den "Nachkrieg" nennt und in der er als Soldat in einem der von der sozialdemokratisch geführten Reichsregierung ins Leben gerufenen Freikorps mithalf, das Reich vor dem Untergang in kommunistischen Revolutionsversuchen zu bewahren. Dabei stellte er mit seinen Kameraden fest, daß sie eigentlich keineswegs die Absicht gehabt hatten, die alte Ordnung aufrechtzuerhalten. Er schilderte, wie die Idee des Frontsozialismus entstand, der aber angesichts der Gefährdung des Reiches von außen wie von innen nicht ausformuliert werden konnte. Salomon kämpfte mit seinem Freikorps in Berlin gegen spartakistische Umsturzversuche, im Baltikum gegen die auf die deutschen Grenzen vorrückende Rote Armee. Er beschützte die Weimarer Nationalversammlung, arbeitete im Untergrund gegen die französische Besatzungsmacht im Westen Deutschlands und fand sich schließlich mit Tausenden seiner Kameraden zusammen, als es darum ging, Oberschlesien gegen den Ansturm polnischer Insurgenten zu verteidigen. Als die Lage des Reiches vor allem aufgrund der Ausbeutung des Landes durch unermeßliche Tributzahlungen an die Sieger von 1918 immer verzweifelter wurde, gelangte er mit anderen Kameraden zu dem Schluß, daß die sogenannte Erfüllungspolitik der Reichsregierung zum Untergang des Landes führen mußte. Deshalb beschlossen sie, den in ihren Augen für das System repräsentativen Reichsaußenminister Walther Rathenau zu ermorden. Man glaubte, das Attentat könnte das Signal zu einer nationalen Erhebung sein. Sie hatten sich geirrt. Salomon war am Rande an den Vorbereitungen beteiligt. Er wurde gefaßt, vor Gericht gestellt und zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt, die er absaß. Nach der Entlassung entdeckte der Verleger Ernst Rowohlt seine schriftstellerische Begabung und veranlaßte ihn, seine Erlebnisse und Empfindungen niederzuschreiben. Daraus entstand das Buch "Die Geächteten". Ihm folgte in den dreißiger Jahren ein schmalerer Band über seine Kadettenzeit: "Die Kadetten". Salomon bemühte sich, die Geschichte der Freikorps in mehreren Büchern zu dokumentieren, so in dem jetzt wieder als Reprint vorliegenden Werk "Das Buch vom deutschen Freikorpskämpfer" oder in der mehr theoretischen Schrift "Nahe Geschichte". Im Dritten Reich hielt er sich aus der Politik heraus. So hatte er sich das neue Deutschland nicht vorgestellt, war er doch nicht der Mann der Massen, sondern einer, der den Elitegedanken hochhielt. Überhaupt nichts anfangen konnte er mit den Bemühungen der Nationalsozialisten, die Geschichte und die Politik mit Hilfe des Rassegedankens zu interpretieren, ein ideologischer Ansatz, der nicht nur scheiterte, sondern auch zu schrecklichen Verbrechen führ-te. Er war zunächst Lektor im Rowohlt-Verlag, dann Drehbuchautor bei der Ufa und bei der Bavaria. Zahlreiche Drehbücher, die meisten unpolitisch, entstammten seiner Feder. Die einmarschierten US-Truppen nahmen in dem Bemühen, alle Elemente der bisherigen deutschen Elite auszuschalten, auch Ernst v. Salomon im Rahmen des "automatic arrest" fest. Er durchlief mehrere US-Internierungslager und erlebte all die Demütigungen, Schikanen und Brutalitäten, die sich auch die westlichen Sieger gegen die völkerrechtswidrig eingesperrten Internierten im Übermaß zuschulden kommen ließen. Aus den Internierungserlebnissen entstand "Der Fragebogen", den er auf Sylt schrieb. Der Leser erfährt von der Gedankenwelt ebenso wie von den Taten der jungen Nationalrevolutionäre während der Weimarer Republik. Die Freikorpskämpfe werden wieder lebendig, ebenso wie die Anstrengungen der Landvolkbewegung Ende der 20er Jahre. Salomon schilderte die Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945, diese Spanne, die "gewöhnlich als die des Dritten Reiches, billig als die des Tausendjährigen Reiches, kurz als die des Nazi-Regimes, und gut als die der nationalsozialistischen Regierung in Deutschland bezeichnet wird", wie er es formuliert. Und schließlich holt er aus, um das zu schildern, was er als Internierter in US-Lagern erleben mußte. Was damals den Deutschen am "Fragebogen" so gut gefiel und auch heute noch pures Lesevergnügen bereitet, ist jede fehlende Anpassung, jeder Mangel an vorauseilendem Gehorsam und politischer Korrektheit. Statt dessen schildert v. Salomon selbstbewußt, frech, teils auch wohl sarkastisch und auch nicht ohne Aggression die Zeit. Das Buch wirkte damals Anfang der 50er Jahre wie befreiend für die geistige Atmosphäre und wurde daher auch von den Inhabern der Macht angegiftet. Von den Erträgen des Buches kaufte Salomon für sich und seine Familie ein Bauernhaus in Stöckte an der Luhe. Am 5. August 1972 ist dort Ernst v. Salomon im Alter von 69 Jahren gestorben. Der heimatlose Rechte liegt auf dem Waldfriedhof in Marienthal in der Lüneburger Heide begraben.

CD "Ein preußischer Revolutionär": Bereits mit 28 Jahren schrieb Ernst v. Salomon in seinem autobiographischen Werk "Die Geächteten" seine Erlebnisse als Freikorpskämpfer nieder. Es ist eines der bedeutendsten Dokumente über die Zeit des Bürgerkrieges in Deutschland, der Putschversuche und Aufstände sowie des Kampfes der Freikorps an den deutschen Grenzen. Die gelungene musikalische Untermalung macht die Lesung ausgewählter Kapitel zu einem Hörgenuß. Mit mehrfarbigem Beiheft. Zirka 70 Minuten, 14,95 Euro.

Die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e.V. und der Ostdeutsche Kulturkreis e.V. laden zu einer Gedenkveranstaltung am Donnerstag, 26. September 2002, um 19.30 Uhr im Saal "Kaiser Friedrich", Kiel, Hasselsdieksdammer Weg 2 (Eingang vom Wilhelmplatz aus). Der Historiker und Germanist Dr. Olaf Rose, Bochum, spricht über das Werk und den Menschen Ernst v. Salomon, der Rezitator Günther Pahl, Pinneberg, liest aus v. Salomons Büchern. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt beträgt 5 Euro, für Schüler und Studenten 3 Euro. |

00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, années 20, weimar, nationalisme révolutionnaire, militaria, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 11 juillet 2009

Les ancrages économiques et géopolitiques de l'Australie

Les ancrages économiques et géopolitiques de l’Australie

Nous sommes prêts à parier de fortes sommes d’argent: demandez à une centaine de citoyens flamands pris au hasard et demandez-leur à quoi ils associent l’Australie. Vous recevrez immanquablement un paquet de clichés comme réponse: des soaps plagistes, des kangourous, ou peut-être encore une série télévisée comme “Flying Doctors” ou un personnage de film comme Crocodile Dundee. En revanche, la plupart des économistes se font un idée plus exacte du pays: ils savent qu’il y a là-bas du charbon et du nickel, mais aussi de l’or et de l’uranium. Voilà ce que vous répondront ceux qui connaissent les réalités économiques de ce continent insulaire. Bon nombre de matières premières importantes se trouvent dans le riche sous-sol australien. Il y a déjà bien des décennies que tel est le cas et c’est bien évidemment cette richesse qui fait la prospérité de cette ancienne colonie pénitentiaire britannique. L’Australie a véritablement été la Sibérie du “British Empire”. Mais, innovation, depuis quelques années, un nouveau facteur a émergé: le facteur chinois. L’Empire du Milieu est devenu, en très peu de temps, le principal client de l’Australie. Cette coopération sino-australienne suscite certes bien des contrats lucratifs mais à ces échanges fructueux, il y a un revers de médaille...

Partenaire commercial

Les années qui viennent de s’écouler ont été fort douces pour ceux de “down under”, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Les nombreuses matières premières du sol australien se vendent cher au prix du marché, ce qui a stimulé l’économie du pays-continent. L’influx de capitaux a fait grimper le prix de l’immobilier, la bourse a connu des “pics” et, au cours des trente dernières années, le taux de chômage n’a jamais été aussi bas. Un tel contexte économique, on s’en doute, a généré de la satisfaction, cependant, dans son sillage, une certaine angoisse est née en Australie. Pour ce qui concerne les investissements étrangers, ce sont toujours les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui demeurent les principaux partenaires de l’Australie mais les Chinois sont en train de les rattraper à une vitesse vertigineuse. Ces mêmes Chinois sont aussi les acheteurs principaux des richesses naturelles du pays. A peu près la moitié du fer et de la laine produits en Australie part en direction des ports chinois. En même temps, quelque 120.000 Chinois étudient en Australie. Les chiffres sont éclairants: l’imbrication économique des deux pays est devenue un fait. Un fait en pleine croissance. Ce qui suscite des questions. Y compris dans les autres pays de la région Insulinde/Océanie.

L’an dernier, le Japon a été détrôné: il n’est plus le principal partenaire commercial de l’Australie, ce qui constitue un symbole important. Un diplomate remarquait naguère: “C’est le cas de toute l’Asie, mais ce sont surtout l’Inde et le Japon qui s’inquiètent du tandem sino-australien”. “Sous l’ancien Premier Ministre John Howard, les liens entre la Chine et l’Australie sont devenus très forts mais sous son successeur Kevin Rudd, ces liens se renforcent encore davantage. En outre, Kevin Rudd est sans doute le seul leader occidental à parler couramment le mandarin. Cette situation éveille des soucis. En Australie et ailleurs”. En soi, ce ne sont pas les importations chinoises à grande échelle qui inquiètent mais certaines tentatives d’acheter des entreprises australiennes. Lorsque trois entreprises d’Etat chinoises ont fait savoir qu’elles entendaient acheter certaines parts de l’industrie minière australienne, une sonnette d’alarme a retenti chez plus d’un observateur.

Au total, les Chinois auraient investi 22 milliards de dollars, ce qui équivaut, à peu près, au total de tous les investissements chinois de ces trois dernières années. “La république communiste de Chine, donc propriété à 100% communiste, achète des parts importantes de ce pays”, a-t-on clamé sur les bancs de l’opposition australienne. Cette remarque peut sans doute faire mousser quelques âmes sensibles dans le débat idéologique et politicien, dans la pratique de telles paroles n’ont que peu de poids. La Chine aligne d’ores et déjà plus de 115.000 entreprises d’Etats, avec pour fleuron, 150 groupes importants qui opèrent au niveau international. En pratique, ces entreprises et ces groupes cherchent à faire du profit, comme n’importe quelle entreprise privée.

Le noyau de l’affaire est une question d’ancrage. Pour l’opposition australienne, le pays se trouve face à une puissance étrangère qui ne cesse d’acheter des parts substantielles de l’économie nationale. Démarches jugées inquiétantes. Le cas australien, à ce niveau, n’est pas isolé. Dans la région, du Vietnam aux Philippines, tous s’inquiètent du poids toujours croissant de la Chine. Un chercheur du “Centre de relations Internationales” de l’Université de Sidney résume la situation en ces termes: “La situation s’est modifiée. Au début, on voyait ces investissements d’un bon oeil, puis le doute s’est installé. Pour l’essentiel, il ne s’agit pas tant des relations spécifiques entre la Chine et l’Australie mais bien du regard assez hostile que jette le monde sur la Chine et son futur rôle de grande puissance”.

Le contexte politique explique l’évolution des relations économiques sino-australiennes. Ce qui est logique car le noyau de toute problématique est in fine toujours politique. Depuis l’entrée en fonction du gouvernement Rudd, celui-ci a résolument tiré la carte chinoise. Il a entrepris plusieurs voyages en Europe, aux Etats-Unis et, bien entendu, en Chine. Mais aucun autre pays asiatique ne figurait au programme, ce qui a offusqué bien des chancelleries en Asie. Un analyste constate: “En Inde, au Japon, en Corée du Sud, on a l’impression que le gouvernement Rudd est entièrement tourné vers la Chine”. La réaction d’un commentateur indien sur le voyage de Rudd le confirme. Son jugement bref est simple et lapidaire: “La Chine, la Chine et encore la Chine”.

Pourtant, il n’est pas neuf le débat quant à savoir si l’Australie est un avant-poste de l’Occident ou un pays asiatique. Mais la convergence des réalités économiques et des choix politiques du gouvernement Rudd indique qu’un nouveau chapitre de l’histoire des relations économiques entre l’Extrême Orient chinois et son environnement océanien vient de s’ouvrir. Est-ce une étape nouvelle vers un “happy end”? Cela reste à voir.

“M.”/” ’t Pallieterke”.

(article paru dans ’t Pallieterke, Anvers, 10 juin 2009; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : australie, chine, océanie, géopolitique, économie, géoéconomie, stratégie, matières premières |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Maurice Bardèche: une fidélité

Archives de Synergies Européennes - 1993

Maurice Bardèche: une fidélité

Les souvenirs de Maurice Bardèche sont parus. C'est l'histoire d'une fidélité: à un beau-frère, à une idée, à une espérance, qui fut celle d'une part de la jeunesse européenne. L'espérance, en Europe, de nations réconciliées avec leurs peuples. Espérance très certainement illusoire: avec le fascisme, tout est bien qui finit mal.

L'influence de Bardèche ne s'est peut-être pas exercée sur un nombre important d'esprits, rnais elle a été considérable pour quelques-uns, en intensité et en durée. Sa revue Défense de l'Occident (1) a souvent été la première occasion de collaboration journalistique pour de jeunes non-confortnistes. En fonction des époques et des rédacteurs de la revue, celle-ci, parue de 1952 à 1982, fut d'une qualité naturellement variable. Elle constitua en tout cas un authentique ilot de non conformisme.

Pendant 30 ans, c'est-à-dire les années d'après-guerre, l'essentiel de ce qui s'est dit d'intelligent, "à droite", a été dit par Bardèche: sur la fin des colonies et le retour nécessaire à la fierté des peuples d'Afrique et d'Asie, sur les droits des Arabes en général et des Palestiniens en patticulier, sur le monde moderne comme émasculation de l'homme, sur le culte du dollar et le fonctionnarisme. Et avec une flopée d'autres dont des jugements positifs sur Mendès-France ou le Bérégovoy de 1982 témoignent. Naturellement, Bardèche n'est pas Pareto. Ce n'est pas un théoricien, pas plus qu'un doctrinaire à la Ploncard d'Assac.

Quoiqu'il en soit, avec Montherlant et Pauwels, Bardèche a été à l'origine de mon éveil, qui ne fut pas seulement politique, et ne le fut même pas principalement. Je ne suis sans doute pas seul dans ce cas. On constate à ce sujet une évolution singulière. Pour âpres et parfois violents que furent les combats menés contre le rebelle Bardèche, - celui-ci lançant ses brulôts contre les mythologies du temps -, souvent se manifestait un respect de l'adversaire, ou du moins une reconnaissance de l'ennemi qui n'a plus cours aujourd'hui. Maintenant, l'adversaire des vérités officielles n'est plus respectable, il n'est plus même un simple ennemi du système, il est devenu une "non-personne".

Des années de Défense de l'Occident, - auquel j'ai collaboré jeune -, à 1993, j'ai certes évolué. Assez considérablement même sur certains points (2). Reste une fidélité. Elle unit ceux qui sont passés par les "portes de lumières". Si Brasillach, c'était le don du bonheur, le goût du courage et l'émerveillement devant l'itmocence des jours toujours premiers, Bardèche, ce fut l'ironie dévastatrice de Suzanne et le taudis, et de nombre de pages des Souvenirs, et la distance jusque dans l'engagement le plus radical.

A la fin d'une vie abrégée par les démocrates sincères et les patriotes de progrès, Brasillach plaidait pour un "fascisme libéral". Bardèche, de son côté, n'a cessé de crayonner les traits d'un "fascisme raisonnable". A tel point que beaucoup de ses lecteurs - et j'en suis - sont devenus raisonnablement a-fascistes. Ni haine, ni racisme chez Bardèche, curieux des êtres, amoureux de la diversité du monde. Malgrè un goût prononcé pour le blasphème, on ne trouve pas chez lui une recherche systématique de l'originalité. Bardèche dit d'un de ses livres, Les Temps modernes, qu'il ne contenait que "des vérités largement répandues". Cet écrivain passionné n'aspirait qu'à être un homme tranquille, penché sur les livres, les femmes et les enfants - ce qui constitue somme toute un assez bon programme.

Ce qui unifie l'ensemble des travaux de Bardèche, politiques, historiques et littéraires, c'est effectivement un programme simple et robuste: le refus d'un monde mercantile. "Tout ce que j'ai écrit n'a jamais été qu'une protestation contre l'invasion de l'économique dans notre vie". Tous les livres de Bardèche sont parcourus par une sensation dont il écrit ne l'avoir pleinement composé que dans les dix dernieres jours après la disparition de Défense de l'Occident. Cette sensation, ou cette intuition, c'est la hantise de la dépossession, "non seulement de nos nations, mais de notre personnalité même". Le "monde d'hier" est mort, celui des héroïques petits Bara et Viala, celui où "les nuits étaient de vraies nuits". Il ne reste, aux hommes, sans doute que les femmes pour leur renvoyer l'image de leurs propres rêves. Il n'est pourtant pas certain que cela soit suffisant.

Pierre LE VIGAN

(1) du nom du livre d'Henri Massis.

(2) Pour faire court et me limiter au plan politique, je précise être plus à l'écoute de Lipietz ou de Chevènement que de Le Pen. Sans que la diabolisation de celui-ci ne me paraisse ni souhaitable, ni raisonnable, ni honorable.

Maurice Bardèche, Souvenirs. Buchet-Chastel, 1993.

00:05 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, fascisme, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 10 juillet 2009

Actualité géopolitique du Groenland

Actualité géopolitique du Groenland

Par quel adjectif qualifieriez-vous un pays qui, d’un seul coup de plume, perdrait 98% de son territoire national? Un pays “décapité”? Un pays “pulvérisé”? Peu importe. Si l’on fait abstraction des très nombreux paramètres qui jouent en l’affaire, c’est exactement ce qui risque d’arriver au Danemark si les Groenlandais, qui sont un peu moins de 60.000, décidaient de faire désormais cavaliers seuls. Cela se passera-t-il? Et quand? Nous ne le savons pas, nous ne disposons pas d’une boule de cristal... Mais une chose est sûre: la tendance va dans ce sens. Sans commune mesure avec le nombre fort modeste des habitants de cette immense masse territoriale qu’est le Groenland, l’abandon des liens avec le Danemark provoquerait un glissement de terrain géopolitique que plusieurs pays observent déjà, avides et intéressés.

L’évolution lente vers l’autonomie ou l’indépendance du Groenland, qui se séparerait définitivement du Danemark, est en marche selon un calendrier graduel mis au point depuis des années. Il y a une trentaine d’années, les Groenlandais ont obtenu un statut d’auto-détermination qui, peu le savent, a des conséquences pour l’UE. Ce nouveau statut permettait aux Groenlandais de sortir unilatéralement de l’Union Européenne, ce qui eut effectivement lieu en 1985 après une querelle sur les droits de pêche. Tout comme, disons, les Açores ou la Guadeloupe, le Groenland est devenu en 1973, en même temps que le Danemark, membre de la “Maison européenne”, tout en ayant le statut de “région ultra-périphérique”. Les Groenlandais sont dès lors un exemple d’école: ils sont le seul “peuple” qui ait jamais réussi à tourner le dos à l’UE.

Le pragmatisme danois

Entretemps, une nouvelle étape vers l’indépendance pure et simple vient d’être franchie. En novembre 2008, une bonne majorité de 75% s’est prononcée en faveur d’un démantèlement supplémentaire de l’administration “coloniale” danoise. Les Groenlandais sont désormais maîtres de leur justice et de leur police. La politique étrangère reste à Copenhague. Les Danois continuent cependant à payer cher pour les Groenlandais. Chaque année, ils consacrent quelque 633 millions d’euro à la grande île: des “transferts” en quelque sorte. Le trésor danois alimente un tiers du PNB du Groenland, ce qui explique pourquoi l’indépendance pleine et entière se fera encore un peu attendre... Sauf si, bien entendu, certaines évolutions se manifesteront plus rapidement que prévu.

Sans tenir compte de quelques remarques acides, l’attitude danoise est toute de sérénité face à cet inéluctable processus. Un morceau supplémentaire de ce qui fut jadis l’Empire maritime danois disparaîtrait. Les Danois s’y sont habitués. Il fut un temps, en effet, où le Danemark possédait quelques îles dans les Antilles, l’Islande et quelques lambeaux de territoire aujourd’hui suédois, norvégiens ou allemands. Si cet empire ne s’était pas désintégré, la principale ville danoise resterait certes Copenhague mais elle serait quasiment sur pied d’égalité avec Oslo (Norvège), Kiel (Allemagne) et Malmö (Suède). Le pragmatisme des Danois est certes une chose. Mais l’attention de plus en plus soutenue qu’accordent les puissances tierces à l’évolution de la situation au Groenland en est une autre, qui me semble sortir de l’ordinaire.

Le passage “GIUK”

Un regard sur la carte me paraît fort éclairant. Le Groenland occupe une position stratégique très intéressante entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Les régions du sud de l’île font partie de ce que stratégistes et géopolitologues nomment la zone du “Passage GIUK” (pour “Greenland, Iceland, United Kingdom”). Ce n’est pas un hasard si cette aire maritime constituait l’un des points stratégiques les plus sensibles de la Guerre Froide. Ce fut une zone où l’OTAN et le Pacte de Varsovie s’épiaient et se testaient. C’est pourquoi, d’ailleurs, les Américains, y ont installé une base militaire, Thulé. L’importance stratégique de cette aire est antérieure à la Guerre Froide: déjà lors de la Bataille de l’Atlantique entre puissances anglo-saxonnes et forces de l’Axe, cet espace océanique a révélé toute son importance.

Mais l’enjeu actuel dépasse largement l’aire GIUK. La fonte de parties substantielles de la calotte glaciaire dans la zone arctique rend possible la navigation des mers autour du Groenland. Sur la façade occidentale de l’île, une route semble se former qui rendrait bientôt possible la circulation maritime entre le Pacifique et l’Atlantique, via la zone polaire arctique. Même si le “Northwest Passage” ne deviendra navigable qu’en été, nous verrions se constituer la principale mutation dans les liaisons maritimes depuis le creusement du Canal de Panama.

Ensuite, autre facteur d’intérêt: les richesses naturelles qui se trouvent sous le sol de la région polaire arctique. La règle est claire: ce qui se trouve dans la zone du plateau continental appartient au pays qui le borde. C’est pourquoi plusieurs Etats lancent des enquêtes pour déterminer scientifiquement à qui appartient, effectivement ou non, certaines zones de ce plateau. Le sous-sol groenlandais semble fort bien pourvu de matières premières. Certes, les estimations divergent mais certaines d’entre elles font état d’immenses réserves de pétrole, perspective allèchante même si leur exploitation éventuelle sera difficile. Peut-être que derrière l’apparente sérénité danoise, face à l’éventualité d’une indépendance pleine et entière du Groenland, se cache en réalité une inquiétude politique. Ce ne serait nullement illogique.

Lors des sondages et des forages, il vaut mieux faire preuve de prudence. Ainsi, au début 2009, le gouvernement danois a décidé de rouvrir un dossier ancien, celui d’un accident d’avion datant de 1968. Cette année-là un bombardier B52 des forces aériennes américaines s’est écrasé; il avait à son bord quatre bombes nucléaires. Immédiatement après l’accident, Danois et Américains ont mis tout en oeuvre pour les récupérer. Ils ont réussi à en retrouver trois. Mais la bombe n°78.252 est resté introuvable jusqu’ici. Il faudra bien se fier à l’honnêteté de ceux qui la retrouveront...

“M.”/”’t Pallieterke”.

(article paru dans “ ’t Pallieterke”, Anvers, 1 juillet 2009; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, stratégie, arctique, pôles, danemark, groenland, océan atlantique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Marcel Aymé: Témoignage sur L. F. Céline

Témoignage

Céline était issu de ce milieu de petits commerçants parisiens, tous plus ou moins antisémites, parce qu'au temps où ils étaient employés de commerce, le juif symbolisait pour eux le patronat et qu'après s'être établis, ils avaient trouvé en lui un redoutable concurrent accusé de ruiner le petit négoce avec le concours de la banque juive. N'oublions pas que jusqu'à l'affaire Dreyfus, la classe ouvrière à Paris (et non en province) était ouvertement antisémite, prétendument en souvenir des banquiers de l'Empire, en realité pour des raisons plus intimes. Lorsque Jaurès eut pris parti dans l'Affaire, l'hostilité des ouvriers cessa d'être avouée, mais n'en subsista pas moins et si, aujourd'hui encore, il existe à Paris un ferment d'antisémitisme, ce n'est pas dans les beaux quartiers, mais dans ce qu'on appelait autrefois les faubourgs et aussi parmi les petits boutiquiers de la capitale. On imagine bien que dans la boutique du passage Choiseul (lequel était déjà sur son déclin) où Céline Destouches (1), la mère de notre futur écrivain, vendait ses dentelles, l'enfant a dû grandir dans la familiarité de cette hargne antijuive flétrissant les suppôts de l'anti-France qui menaçaient le pain du foyer. Et ce n'est pas une prise de conscience littéraire qui a réveille et fait flamber tout à coup un antisémitisme demeuré latent dans son cœur et dans son esprit, mais une injustice outrageante subie dans l'exercice de sa profession de médecin et perpétrée au profit d'un confrère juif. D'autres que lui auraient encaissé l'affront en rongeant leur frein, mais je l'ai dit, on ne l'attaquait pas qu'il ne se défendit à fond, avec toutes ses forces. On jugera excessifs les développements donnés à cette affaire personnelle. Mais une injustice est-elle jamais uniquement affaire personnelle? En tout cas une chose est sûre, c'est que Céline, s'il n'avait pas été provoqué, visé au cœur, ne serait jamais parti en guerre contre les juifs. Ce n'est donc pas, selon le mot de Jean-Pierre Richard, «un délire de causalité» qui l'a jeté hors de ses gonds. Ici, c'est l'injustice qui a engendré l'injustice. Et si la riposte a été hors de proportion avec l'injustice initiale, c'est que Céline, en proie à la colère et à son génie verbal, avait précisément perdu cette faculté d' «objectiver» qu'il possédait pleine lorsqu'il s'agissait de Bardamu et de ses autres créations.

Marcel AYME (1963).

(1) En réalité, Marguerite Destouches-Céline était le prénom de la grand-mère de l'écrivain.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 09 juillet 2009

Entretien avec A. Douguine sur la Russie et l'Union Européenne

Entretien avec Alexandre Douguine

Sur la Russie et l’Union Européenne

Propos recueillis par Bernhard Tomaschitz pour l’hebdomadaire “zur Zeit” (Vienne)

Q.: Monsieur Douguine, comment jugez-vous le rôle de l’Union Européenne dans le monde?

AD: Je pense que l’Europe est prédestinée à jouer un rôle géopolitique important dans le monde et l’UE pourrait constituer un élément positif dans ce projet car l’unification européenne peut se percevoir comme la volonté des peuples européens de se porter au-delà des limites des Etats nationaux. Et lorsqu’on analyse la situation géopolitique, on constate que, dans un monde en plein changement, le concept de souveraineté reçoit un contenu nouveau. Même de grands Etats comme la France ou l’Allemagne ne sont plus en mesure de maintenir leur souveraineté pleine et entière et risquent, à court ou moyen terme, de devenir des satellites américains. Mais une Europe unie, elle, serait capable de devenir, si elle le voulait, un puissant facteur géopolitique. Mais, justement, cette UE n’a pas la volonté de défendre ses propres intérêts géopolitiques; au lieu de cela, elle ne poursuit que des intérêts économiques immédiats.

Q.: Comment faudrait-il, d’après vous, façonner les relations entre l’UE et la Russie?

AD: Il faut d’abord savoir qu’Européens et Russes sont des alliés naturels parce que la Russie est un Etat continental et que l’Europe, elle aussi, a une identité essentiellement continentale. C’est pourquoi Européens et Russes sont des partenaires idéaux dans un monde multipolaire, parce que la Russie dispose de ressources énormes et que l’Europe, pour sa part, dispose de hautes technologies, d’un bon système économique et est la deuxième économie du monde. Voilà pourquoi je crois que si la Russie et l’UE s’unissent sur base de leurs intérêts communs, elles pourront toutes deux atteindre leurs objectifs. Ce qui affaiblirait les Etats-Unis.

Q.: C’est pourquoi les Etats-Unis tentent de diviser l’Europe, entre une “Vieille Europe” et une “Nouvelle Europe”?

AD: C’est tout à fait exact. Les Etats-Unis tentent de créer en Europe orientale un “cordon sanitaire”. Ils veulent que se constitue une zone de manoeuvre géopolitique qui séparerait la Russie de l’Europe, tout en essayant de contrôler entièrement cet espace géographique-là. La plupart des pays est-européens ne servent plus aujourd’hui des intérêts européens mais, au contraire, ceux des Etats-Unis. Ce que font des pays comme les Pays Baltes, l’Ukraine, la Pologne voire la République Tchèque, c’est empêcher une possible alliance euro-russe. Ces pays sont certes membres de l’UE mais ne sont pas “européens” au sens géopolitique et stratégique du terme: il leur manque une conscience européenne, ils en sont totalement dépourvus, et essaient, de ce fait, de détruire l’Europe qui est en train de se faire. Voilà pourquoi la Russie et l’Europe doivent coopérer en ne songeant qu’à leurs intérêts communs, indépendamment des points de vue différents qu’elles pourraient avoir en d’autres sujets ou matières.

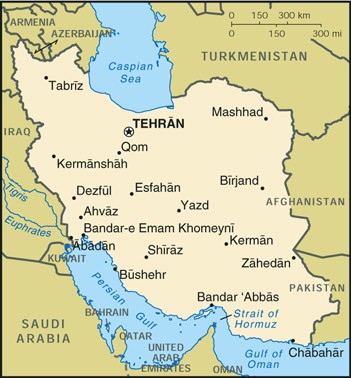

Q.: Comment juge-t-on en Russie les projets d’adhésion de la Turquie à l’UE?

AD: Ce projet est diabolique dans la mesure où il nuit tant à l’Europe qu’à la Turquie. J’entretiens depuis quelque temps de très bonnes relations avec de nombreuses personnalités de haut rang en Turquie et toutes pensent qu’une adhésion de leur pays à l’UE détruirait l’identité turque. Les Américains sont en fait les promoteurs de l’idée d’une adhésion turque à l’UE dans le but d’affaiblir l’Europe et de détruire la Turquie. Nous, Russes, avons actuellement de bons rapports avec la Turquie et nous coopérons étroitement avec elle, quand il s’agit de servir nos intérêts communs, mais nous ne pensons rien de bon d’une éventuelle adhésion de la Turquie à l’UE.

(entretien paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°7/2009; entreten réalisé par Bernhard Tomaschitz; trad. franç.: Robert Steuckers)

00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, europe, affaires européennes, eurasisme, eurasie, géopolitique, stratégie, turquie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Down with the therapeutic left and the managerial right! (Part I)

Down with the therapeutic left and the managerial right!

(Part One)

By Mark Wegierski

Ex: http://www.enterstageright.com/

The Next City was in the mid- to late-1990s, a prominent Toronto-based Canadian magazine (which is now no longer being published), although the website archive may still be extant. In his editorial commentary in the Spring 1997 issue, "Down with left and right", Lawrence (Larry) Solomon, the editor-in-chief of the magazine, suggested that those terms had definitively outworn their usefulness. Among the responses published in The Next City (Fall 1997), Michael Taube, then publisher of a small conservative zine From The Right (which in the end lasted only three issues) had argued that those terms continued to mean something significant. Nick Ternette, editor of The Left Fax (another small zine) had claimed that "the left as defined by socialists, Marxists, and greens does not believe in more government intervention, but less -- it believes as some of the new right does that people should do things for themselves instead of relying on government, and it sees an alternative to free markets...and...government interventionism, namely communalization." [emphasis in the original].

Mr. Solomon's response (Fall 1997) can be summarized as a reiteration of the call made in the initial piece, for paying less attention to outward ideology. The implicit hope expressed was that there would be more of the practical working-out of difficult modern-day problems and dilemmas by persons of good will regardless of ideology. Although this is certainly a fine sentiment, one finds that in practice there will often be some kind of partisanship.

Nick Ternette's statement is indeed curious, in that it can be read in a very traditionalist way. Is this in fact “socialism” -- or some kind of “anarcho-communitarianism”? Could this be seen as a call for the abolition of the managerial-therapeutic state, on the understanding that persons should depend on their own resources (or rather perhaps those of their immediate locality)? Is this an advocacy of the devolution of power to smaller municipalities and rural areas, as against the big cities? Should neither provinces nor the federal government in Canada set any general standards for health, education, welfare, human rights laws, etc? Should only local taxes be collected, and should any resources collected stay within the locality? Should one only be bound by the rules, laws, and customs of one's locality?

Nick Ternette was probably thinking mostly of clusters of left-wing activists in large and multicultural urban centers when he made his argument. But it could be argued that most of the communities of the country are in fact not the various components of the urban-based “rainbow coalition” continually trumpeted in the media, but rather smaller municipalities and rural areas typically despised and marginalized by left-liberalism today. One could conjecture that in a situation where local authority became paramount, left-liberal influence in Canada would be confined to a few large cities (or perhaps just a few trendy and/or grungy neighbourhoods in the largest cities) – rather than being projected upon the country as a whole (through mass-media, mass-education, and consumerism) as it is today.

The possible ultra-traditionalist take on Mr. Ternette's writing may strongly suggest the obsolescence of the Left-Right dichotomy. According to many theorists, the prevalent current-day political reality is the "managerial-therapeutic regime". That term is carefully chosen, for it could be argued that there is a "managerial Right" and a "therapeutic Left" which -- although in apparent conflict -- in fact represent little more than a debate as to the most effective application of consumerist desires and/or “market discipline” and/or mandatory sensitivity-training to keep the “subject-citizens” in line. The "managerial Right" represents the consumerist, business, economic side of the system, whereas the "therapeutic Left" represents redistribution of resources along politically-correct lines, and ongoing "sensitization" for recalcitrants.

The Left is also identified today with the pop-culture, which, in a somewhat different way from the therapeutic, seeks to reduce to non-existence traditional social norms of nation, family, and religion. While ferociously struggling for its vision of social justice and equality, much of the Left before the 1960s felt that many such notions were simply a natural, pre-political part of social existence, which it had no desire to challenge. The profit motive of the corporations, and the rebelliousness of the cultural Left and of late modern culture in general, feed off of each other, as Daniel Bell has argued in The Cultural Contradictions of Capitalism. North American pop-culture (which most definitely includes very reckless and irresponsible academic and art trends), and the consumer-culture, are tightly intertwined. What is fundamentally missing is the sense of an integrated self and society, where a more meaningful kind of identity can be held by persons, and in which real public and political discourse can take place.

It could be argued that the real division of late modernity is between supporters and critics of the managerial-therapeutic regime. The latter include genuine traditionalists, as well as various eclectic center and left persons. It may be noted, for example, that Christopher Lasch, one of the most profound critics of late modernity, continued to identify himself as a social democrat to the very end of his life.

This kind of coalition is prefigured in the words of the nineteenth-century aesthetic and cultural critic John Ruskin, who, in an age of a pre-totalitarian and pre-politically-correct Left, could say with some confidence, "I am a Tory of the sternest sort, a socialist, a communist."

To be continued. ![]()

Mark Wegierski is a Canadian writer and historical researcher.

00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, gauche, droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Aphrodite und das Uridol

SYNERGON/EUROPA - Brüssel - Juni 2000

Gerhoch REISEGGER:

Aphrodite und das Uridol

Mit Aphrodite der Göttin der Liebe wird unsere Behauptung einer urältesten europäischen Herkunft der griechischen Gläubigkeit und Kultur auf die schwerste Probe gestellt. Sogar die griechische Historiographie besteht auf einen orientalischen Ursprung dieser als ³ungriechisch² empfundenen Göttin, deren Namen zudem ³zweifellos ungriechisch² heißt. Herodot, der allerdings auch Herakles aus Ägypten herleiten möchte, nennt als Mutterheiligtum Aphrodites das der Himmelskönigin semitischer Völker und auch des Alten Testaments in Askalon (1, 105). Walter F. Otto, der wie allgemein dieser Genealogie folgt, meint aber doch, daß die asiatische Aphrodite einer alteinheimischen ³begegnet² wäre, die in Athen als ³älteste der Moiren² in den Gärten verehrt wurde.

Er folgert daher:

³Doch wir können die Frage nach dem historischen Ursprüngen ruhig offen lassen, ohne zu befürchten, daß wir etwas Wesentliches für das Verständnis der griechischen Göttin verlieren. Denn was auch der Orient, was Griechenland in vorgeschichtlicher Zeit zu ihrem Bild beige-tragen haben mögen, sein Grundcharakter ist durchaus griechisch.²

Hans Walter meint aber in seinem Werk, das die griechischen Götter im Bildwerk aus dem Gesamtwinkel griechischer Bewußtseinsstufen her betrachtet, geradezu:

³Aphrodite kam nicht von Kypros oder dem Orient, um in Griechenland heimisch zu werden. Sie war eine alteingesessene griechische Göttin schon im zweiten Jahrtausend ... Ihr Ursprung liegt in der unendlichen Fruchtbarkeit des Lebens, nicht in einer fremden Religion. Die Frage nach der Herkunft der Aphrodite ist von geringerer Bedeutung, wenn nach der griechischen Aphrodite gefragt wird.²

Klassischer Archäologe wie Religionshistoriker sind sich demnach merkwürdig einig, daß einmal ³die Himmelskönigin, wie sie in den babylonischen Liedern verherrlicht wird, ... nicht bloß den Homerischen, sondern auch den Orphischen Hymnen durchaus fremd² ist, und ein andermal: ³wie der Mensch an die Göttin gebunden ist, so ist die Göttin an den Menschen - im antropologischen Sinn: an dessen Werdegang im Seinsbereich. Und dieser Werdegang des Menschen bestimmt den Wandel der Gestalt und der Macht der Aphrodite.²

Nichts könnte das Dilemma einer eingeschränkten historischen Sicht, in der die Vorgeschichte nur als Schattenwelt aufdämmert, besser beleuchten. Teils ist man gezwungen Aphrodite als fremde Göttin mit fremden Namen hinzunehmen, teils begegnet dieses völlig Fremde einer ³alt-eingesessenen² griechischen Göttin, die die Frage nach ihrer Herkunft ³von geringerer Bedeutung² macht. Und dennoch entscheidet in diesem Dilemma ein richtiges Gefühl, nämlich die engste Blutsverwandtschaft zwischen Göttin der Liebe und deren Verehrern. In diesem Bereich kann in der Tat das Fremde keine Bedeutung erlangen.

Scheut man sich nicht, die Schranke des zweiten Jahrtausends rückwärts zu passieren, so wird die Herkunft dieser griechischen Göttin der Liebe nicht etwa nebelhafter und daher unbedeu-tender, sondern alle ihre mythischen Züge, ihre Vielgestaltigkeit im griechischen Glauben ziehen sie zur Quelle zusammen, und man ist nicht mehr genötigt wie Hans Walter nur die allgemeine Voraussetzung zu machen: ³Denn eine allmächtige Göttin der weiblichen Frucht-barkeit und Zeugung kann unter den griechischen Göttern der Vorzeit nicht gefehlt haben - es gab das Leben und den Trieb.² Wie dieser feinsinnige Deuter des Gestaltwandels griechischer Götterbilder nachweist, daß vor allem dasjenige der Aphrodite fähig war, bis ans Ende der griechischen Bildschöpfung stets noch neuer Bewußtseinsstufen der Liebe und Leidenschaft - bis hin zum bloßen ³Reiz des Anblicks² - Gefäß zu bleiben, so reicht auch ihre Bildgestalt zu-rück bis in die ältesten Phasen der paläolithischen Bildenthüllung.

Diese Jahrzehntausende lange Dauer eines Götterbildes der Liebe, die von vornherein nur mit der weiblichen Gestalt, mit der enthüllten Weiblichkeit Bild werden konnte, wird nun von den Stufen des Bewußtseins gegliedert; der mythische Grund wandelt sich nicht, so wenig wie die Macht der Liebe sich wandelt. Nicht nur bindet Aphrodite die ganze Natur und alle Götter, außer Artemis und Athena, sondern mit diesen beiden Polen des Seins den Menschen. Sie ist Göttin des Himmels, des Meeres und der Erde zugleich; ihr Wunder offenbart sich überall und zum Enthüllen ihres Wesens und ihrer Macht bedarf es keines Ortes, keiner Lehre und keines Kultes. Ja, sie kann ihr Wesen in seiner allmächtigen Gegenwart bei jeder Frau von Fleisch und Blut reproduzieren wie etwa in Helena, die im nachklassischen Bildwerk auch anonym nicht anders als Aphrodite selbst erscheint.

Es kann daher nicht befremden, daß bei der allgemeinen Tiergotthaftigkeit der Höhlenkunst die Liebesgöttin nur in menschlicher Gestalt erscheinen kann. Man kann sie nicht wie andere griechische Götter in ihrer Wirksamkeit mit einem besonderen Tier vergleichen, denn alle Tiere sind ihrer Macht in gleicher Weise Darstellung unterworfen. Im griechischen Bildwerk sind ihrer Macht in gleicher Weise etwa der Hase in ihrem Schoß, wie die Gans zu ihren Füßen unterworfen; der Schwan wie gar die Muschel sind ihr nur Gefährt und Gefäß. Abweichend von den anderen Göttern wird sie daher in unserer Darstellung nur mit dem eigenen Urbild, genauer Uridol, assoziiert.

Denn das ist das Kennzeichen der Liebe selbst, daß sie nicht denkbar ist ohne das Bild, das in und aus ihr selbst erzeugt wird. In diesem Sinn durchbricht das weibliche Idol die Hierarchie des Jägertums, die sich im Tierbild manifestieren kann und jene Erklärung, daß hinter dem Tierbild letztlich noch das des Menschen steht, bekommt ihre tiefste Begründung. Zuerst zu diesem Idol, über und vor allem andern, vorhanden, und mehr noch: es ist unbedingt nicht mit einem Kult oder Kultort verbunden. Man fand es oft verstreut, weitab von den alten Heilig-tümern.

Kehren wir zu unserm Ausgangsdenkmal von Angles-sur-Anglin zurück, so sehen wir unter den mehrfach vorgestellten nackten Frauen, daß sich eine mit der Tierhierarchie verbindet und somit den Kultort als universalen Lebensraum vervollständigt. Die anderen sind aber nicht bezogen und weisen daher auf die Eigenständigkeit des Frauenbildes im Bereich der Höhle hin, ja übersteigen sowohl nach der Tiefe als nach der Höhe diesen Höhlenraum; weder ihre Füße noch ihre Häupter werden von diesem umschlossen. Da sie in den geheiligten Rahmen kosmisch-tellurischer Zeugungsmacht und -lust hineinversenkt sind, bedarf es keiner hindeutende Attribute oder Charakteristiken. (Abb. 23)

Attribute können hinzutreten wie in den bekannten Frauenreliefs von Laussel, von denen wir die eine mit der Hornschale in der erhobenen Rechten als Beispiel hervorheben um damit zu kennzeichnen, was allen andern hier gemeinsam ist: das so stark an griechische Tempelbilder erinnernde Hinhalten eines deutenden Signums. (Abb. 7) Mann hat nur an die Assoziation der Frau von Angles-sur-Anglin mit Bison und Stier zu denken um hier die gleiche Beziehung zum Attribut des Horns zu erkennen, gleich ob dieses sich zur Trinkschale der Fülle des Glücks sublimiert oder nicht. Die üppige Lebenslust, die sich dort im feisten Bison äußert, ging in Laussel leibhaftig auf die Frauengestalt selbst über. Darum unterscheidet sie sich von den schlankeren, normativen Frauen von Angles-sur-Anglin.

das gleiche Verfahren tritt dann bei den freiplastischen Frauenidolen auf: man ist jetzt genötigt, durch die Charakterisierung und Ausgestaltung allein Assoziatives einzubeziehen. Drum schwanken diese Bildungen auch so erheblich von zierlichen zarten Figuren zu üppigen, wie die allbekannte Venus von Willendorf. Verismus hat wie allgemein in der Höhlenkunst allermindest mit Idolen zu tun. Sie sind bildliche Versinnungen, ja Versonnenheit in einmaliger Ungebundenheit der Imagination, einer Imagination, in der das Wesen der Aphrodite genannten, unbezwingbaren Macht in urtümlicher Gelöstheit schaltet.

Die Figuren und Gebilde, deren die aphrodisische Versinnung fähig ist, schweben in einem imaginären Raum und berühren in diesem ungebundenen Flug unfaßbar Ätherisches zugleich mit unsagbar Sinnlichem, bald vogelhaft zum Aufstieg gestreckt, bald fruchthaft zur Schwere geschwollen; am gleichen Gebilde lösen sich weiblich Wonnevolles und männlich Phallisches von einander ab und fließen willkürlich zusammen, und nie - auch nicht in der surrealistischen Kunst der Gegenwart - war die Ambivalenz ungehemmter.

Die Grundsituation der Erscheinung des Idols bleibt die gleiche wie im Höhlenbild der Frau von Angles-sur-Anglin, nämlich die Epiphanie, das unvermittelte, wie aus dem Nirgends her Auftauchende. Dazu bedarf es der Gehorgane nicht und auch nicht des Antlitzes, denn das Wesen des Liebesgottes äußert sich nicht kausal oder geistig, sondern in der Betörung, der Bezauberung des Körperlichen. In all diesen Zügen ist die griechische Liebesgöttin dem Urbild gleich geblieben. Sogar der Mythos muß sie als ³Fremde² in die Göttersippe wie im Leben empfinden. Sie ist am Lande nicht gebunden.

Wenn sie als Tochter des Zeus in die olympische Ordnung aufgenommen zu sein scheint, so zeigt schon die Titanenschaft ihrer Mutter Dione dieses Außensein ihres Wesens an. Doch ist es vor allem ihre Abstammung von Uranos, die ihr unter den Olympiern nicht nur die verschiedene, sondern sogar die ³ältere² Herkunft bezeugt. Möge sie nun in Bildern aus der Erde oder dem Meer auftauchen und von allen Göttern freudig begrüßt werden, auch diesen ist sie eine plötzlich Erscheinende, in keiner Weise aus ihrem Kreise Erzeugte. Auch bleibt ihr Wesen allen unfaßlich weil völlig unbotmäßig. In ihr bleiben alle jene Züge betörender, ungeistig-ordnungswidriger Körperlichkeit der Uridole geistig erhalten als das vitalste und oft erbaulichste Lebenselement in der griechischen Hierarchie.

Damit erledigt sich von selbst das sogenannte Problem der Fremdheit der Aphrodite im griechischen Glauben: die Liebesgöttin ist eine Un-Heimliche in jedem Glauben; nicht weniger im vorderasiatischen Raum als schon im paläolithischen Höhlenkult. Man braucht nur einmal an die unausgesetzte Verunglimpfung durch den Helden des Gilgamesch-Epos zu denken: Sie ist aber nicht weniger von griechischen Dichtern und Denkern geschmäht und verdammt worden; ganz besonders dann, wenn ihre Macht durch die Vernunft in Frage gestellt wird und sie sich dann als unfaßbar und zerstörend erweisen muß. Daß sie, etwa im Parisurteil oder im Untergang des unschuldigen Hippolytos, jeweils ganz entgegengesetzten olympischen Göttinnen der Sittsamkeit wie Hera, Athene und Artemis zuwiderläuft, hat mit einer Freiheit innerhalb dieser Götterordnung nur insofern zu tun, wie die Liebesmacht sich jeder Lebensordnung zu widersetzen vermag. Auch Apollons Forderungen fielen Unschuldige zum Opfer.

Freilich ist nicht zu verkennen, daß Aphrodite schon durch ihre Herkunft aus der Hierarchie des Uranos, besonders aber dadurch, daß sie von mehreren Anhängern begleitet erscheint - von Eros, Himeros, Pothos und Peitho - den Eindruck macht, als habe sie einst eine eigene, weibliche Gläubigkeit vertreten.. Und hier erhebt sich die besonders seit J. J. Bachofens Werk über das Naturrecht nie verstummende Vorstellung von einer Ära der rein weiblichen Herrschaft der Göttermacht. Auch diese Vorstellung wurzelt wie die sogenannte Fremdheit der Aphrodite nicht in einer kulturgeschichtlichen Ära, sondern, wie die Gegenwart nach zwei Weltkriegen zeigt, im ambivalente Fatum der beiden Geschlechter.

Sie kann hiermit und noch einem Hinweis in unserer Untersuchung übergangen werden: Wenn Bachofen vom ³Hetärismus² als ältester Form des Geschlechterverhältnisses ausgehet, das in der ³demetrischen² Ordnung zu einer ehelichen Gynaikokratie erhoben und endlich durch Einwirkung der ³sonnenhaften², männlichen Potenz zur höchsten, geistigen Hierarchie geführt wurde, so kann hierin nicht ein evolutionärer Fortschritt der menschlichen Kultur statuiert werden, denn alle diese vermeintlichen Stufen der Entwicklung liegen bereits völlig ausgebildet im ältesten Jägertum vor Augen. Auch ist es falsch, etwa im Kultakt des Frauenfestes vom Hetärismus zu sprechen als einer Herrschaftsform der Frauen, weil hier sowohl das Vorbild der Tiersbrunst, als die kosmische Rolle des Mondes einbegriffen ist.

Es soll weiterhin von vornherein festgestellt werden, daß in den Höhlenkulten ein maternales Übergewicht herrscht entgegen der männlichen Himmelsordnung in der arktischen Urkultur. Und der Idolkult schließt sich gewiß der ersteren Lösung näher an, obwohl, wie gesagt, das Auffinden der Idole im Freien auch die Ungebundenheit sogar vielleicht von einem Kulte überhaupt nahelegt. Die Liebe selbst sucht nur zu gerne die Freiheit und Vereinzelung der Natur als ihr heimisches Reich auf. Hier ist auch Aphrodites Domäne. In dieser tritt der Pantheismus Aphrodites zumal als Grundlage der ganzen Urreligion in sein Recht. Sie vereint die drei Bereiche der Urkonzeption der Welt; die die himmlische Sphäre mit der irdischen und der dunklen der Unterwelt.

Beginnt man bei ihrer himmlischen Herrschaftssphäre, so besagt schon ihr Name, ihre Tochterschaft aus dem Samen des Uranos im Meer, diese polare Verwandtschaft zu Zeus in seiner Dreigestalt mit Poseidon und Hades aus: es ist keine Inkonsequenz, daß Aphrodite Urania in der Olympischen Mythik als Tochter des Zeus gilt. Wir legten schon dar, daß, wenngleich nach dem Mythos erst als Enkel dieses Uranos auf Kreta geboren, Zeus dennoch Herr der Himmelslenkung war. Daß anscheinend Aphrodite ihm vorausging, kam nur aus dem Bewußtsein herrühren, daß die Liebe vor allem existiert; daß auch ihr Bild als ältestes Idol entstand, mag kulturhistorisch diese selbstverständliche Anschauung nur bestätigen.

Gerhoch REISEGGER.

(1) Hans Walter: Griechische Götter, München 1971, pg. 169

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, mythologie, mythologie grecque, grèce antique, antiquité grecque, panthéon, panthéon hellénique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 08 juillet 2009

Renaissance ottomane

Renaissance ottomane

Par Günther DESCHNER

Les ambitions d’Ankara d’adhérer à l’UE semblent déçues

La Turquie opte pour une politique étrangère “multidimensionnelle”

Le premier Ministre turc Recep Tayyip Erdogan a décidé de remodeler complètement son cabinet. C’était parfaitement prévisible après les pertes subies lors des élections régionales d’avril 2009. Mais il y a eu une surprise de taille: la nomination d’Ahmet Davutoglu au poste de ministre des affaires étrangères. En procédant à cette nomination, Erdogan a lancé un signal dont alliés, voisins et partenaires régionaux prendront dûment acte. Le professeur Davutoglu, qui n’a jamais auparavant exercé de mandat gouvernemental ni jamais fait partie du Parlement, était un conseiller du Premier Ministre en politique étrangère. Seuls les initiés pourront émettre des spéculations pour savoir s’il est bien l’homme qui a suggéré à Erdogan et à son parti, l’AKP islamo-conservateur, qui gouverne depuis 2002, les lignes directrices de la nouvelle politique étrangère turque.

Dans les décennies qui ont précédé Erdogan, la politique étrangère de la Turquie, membre de l’OTAN, s’était sagement alignée sur celle de Washington au Proche et au Moyen Orient. Dès le départ, l’AKP s’était efforcé d’améliorer les relations de la Turquie avec les pays arabes et musulmans de la région. La politique proche-orientale d’Ankara est ainsi devenue plus active, plus indépendante et surtout plus consciente de la place de la Turquie dans la région et son histoire. Signe patent de cette évolution, où la Turquie risque bel et bien, un jour, de se détacher complètement de l’Occident: le refus du parlement turc en 2003 de mettre son territoire à la disposition des troupes terrestres américaines à la veille de leur entrée en Irak.

Avec Davutoglu, que l’on considère comme l’architecte de cette “politique étrangère multidimensionnelle” d’Erdogan, la Turquie possède désormais un ministre des affaires étrangères qui a réellement conçu, au cours de ces dernières années, une nouvelle ligne et l’a imposée, en tant que conseiller d’Erdogan. Après la neutralité de type “classique”, qui fut l’option turque pendant les premières décennies de la république kémaliste et moderniste, les Turcs ont eu une politique étrangère après 1945, qui fut entièrement tournée vers l’Ouest; aujourd’hui, nous assistons à l’émergence de la “politique étrangère multidimensionnelle” de Davutoglu. Celui-ci, âgé de 50 ans et géopolitologue averti, est l’auteur d’un ouvrage de géopolitique, intitulé “Profondeur stratégique”; d’après ce livre, la Turquie doit regagner la grande influence qu’elle a exercée au cours de son histoire dans sa propre région. En ultime instance, Davutoglu veut renouer avec la politique de l’Empire ottoman et faire de la Turquie actuelle, dans toutes les régions jadis soumises à l’emprise de la “Sublime Porte”, “un facteur ottoman avec d’autres moyens”. Les spécialistes de la Turquie estiment que la montée de Davutoglu au pouvoir est une conséquence directe de la détérioration des relations entre la Turquie et l’UE.

La Turquie va-t-elle se détacher de l’Occident?

Tant que l’actuel président turc Abdullah Gül était ministre des affaires étrangères, la Turquie avait misé entièrement sur un rapprochement avec l’UE. Mais au fur et à mesure que les hommes politiques les plus en vue de l’Europe ont dit, de manière tantôt implicite tantôt explicite, que la Turquie n’était pas la bienvenue dans l’UE, Davutoglu est devenu de plus en plus populaire et sa notion d’une politique étrangère indépendante au Proche Orient, dans le Caucase, dans la région de la Mer Caspienne et face à la Russie a séduit de nombreux esprits. Erdogan avait déjà envoyé Davutoglu comme émissaire lors de missions fort délicates en Syrie, en Iran et en Irak.

On se rappellera que Davutoglu avait servi d’intermédiaire et de modérateur lors de négociations entre Syriens et Israéliens. Cette mission fut couronnée de succès et saluée par l’Occident tout entier, du moins avec quelques réserves, mais celles-ci étaient minimes. Mais depuis le “clash” entre Erdogan et le Président israélien Shimon Peres à Davos, de plus en plus d’observateurs posent la question: la Turquie ne va-t-elle pas très bientôt se détacher de l’Occident?

Le monde s’était habitué à percevoir la Turquie, l’un des cinquante Etats majoritairement musulmans de la planète, comme un cas particulier: elle était le seul pays musulman membre de l’OTAN, elle menait des négociations avec l’UE en vue d’une adhésion, elle était une démocratie et entretenait des relations normales avec Israël. De même, on a toujours considéré que la Turquie constituait un “pont” entre l’Orient et l’Occident. Personne n’a modifié fondamentalement cette perception lorsqu’Erdogan et son AKP islamisant est arrivé au pouvoir en 2002, pour ne plus le quitter jusqu’à ce jour. Erdogan voyait son pays comme une puissance régionale, appelée à jouer un rôle plus prépondérant sur l’échiquier international. Il a forgé des liens plus étroits avec les pays arabes voisins, renforcé les rapports existants avec tous les Etats de la région, intensifié les relations avec l’Iran. Simultanément, Erdogan a réussi à maintenir de bonnes relations avec Israël. Cette politique d’équidistance, tout en recherchant un rôle plus prépondérant dans la région, a connu un succès rapide et remarquable.

Il me paraît intéressant de prendre acte des observations formulées par les experts ès-questions turques de la “Jamestown Foundation” de Washington. Ceux-ci constatent effectivement que des modifications profondes ont eu lieu en Turquie sur le plan des réflexes politiques. Ces modifications conduisent à un intérêt croissant pour les affaires régionales et un désintérêt, également croissant, pour tout ce qui concerne l’Occident. Le journal “Zaman”, proche de l’AKP, se félicite de ce changement général en matière de politique étrangère et le considère comme le principal acquis du gouvernement Erdogan.

La Turquie sent les pulsations de deux mondes

Ce sont surtout des évolutions sociales en Turquie même qui ont provoqué cette mutation en politique étrangère. Elles sont observables depuis longtemps déjà: les tensions en politique intérieure sont le résultat du défi lancé aux élites urbaines pro-occidentales regroupées autour des forces armées par une nouvelle bourgeoisie, une classe moyenne religieuse, qui aspire au pouvoir et a ses racines géographiques en Anatolie. C’est cette nouvelle classe moyenne que représente au Parlement turc l’AKP d’Erdogan. Cette tension conduit la Turquie à vivre une véritable crise d’identité. On a pu voir les effets de cette crise lors de la rude controverse qui a accompagné l’élection de l’islamiste Gül à la fonction de Président de la République ou lors des querelles à propos du voile islamique.

Lors d’un colloque en Allemagne, Davutoglu a déclaré, l’an passé, que la Turquie sentait les pulsations de deux mondes, le monde occidental et le monde islamique. Mais, pour lui, ajoutait-il, la Turquie est bien davantage qu’un pont entre l’Occident et le monde arabe. Il voit son pays dans le rôle d’une puissance régionale. En tant qu’Etat à la fois musulman et séculier, qui unit les valeurs de l’Islam et celles de la démocratie, la Turquie, affirme Davutoglu, est prédestinée à jouer le rôle d’une nation intermédiaire au Proche et au Moyen Orient.

Günther DESCHNER.

(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°21/2009; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:25 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, diplomatie, turquie, méditerranée, proche-orient, moyen orient, affaires européennes, europe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Waldgänger et le militant

Le Waldgänger et le militant

par Claude Bourrinet - http://www.europemaxima.com/

« Fabrice eut beaucoup de peine à se délivrer de la cohue ; cette scène rappela son imagination sur la terre. Je n’ai que ce que je mérite, se dit-il, je me suis frotté à la canaille. »

Stendhal, La Chartreuse de Parme.

Qui s’avisera de lire la dernière fable de La Fontaine, son mot dernier avant la mort, connaîtra peut-être l’ultime message d’un sage épicurien en matière d’engagement : l’amateur de jardin ne place pas plus haut l’urgence sacrée de la contemplation, et tout ce qui en peut brouiller l’onde transparente est davantage qu’une faute philosophique : c’est un crime vis-à-vis de l’âme. La vertu de cet ultime apologue est de présenter, dans leur radical altruisme, les deux figures du militant qu’une civilisation ayant pour paradigmes l’apôtre et le citoyen a léguée à l’Europe. On ne fait pas plus concis. L’une, animée du zèle le plus politique, érige la justice en exercice de vertu. L’autre, poussée par une charité admirable, soigne avec abnégation son prochain. Les deux récoltent incompréhension, ingratitude et vindicte. L’hôte des bois, seul, dans son ermitage, sauve quelque chose du grand naufrage humain.

Néanmoins, il n’est pas certain que l’épilogue de ce grand livre du monde que sont les Fables fût si péremptoire dans la condamnation d’un travers dont on sentait, en cette fin de grand siècle, les prémisses. Mainte saynète offre en effet matière, sinon à l’espoir, du moins à un certain plaisir de vivre, voire à un bonheur certain. Si La Fontaine verse quelque peu dans le jansénisme avec les affres de l’âge, il reste pour l’éternité un épicurien sensible aux sollicitations positivement ordonnée d’un Monde qui n’est pas si désagréable que cela, nonobstant sa cruauté.

En ce temps-là, peu avaient oublié Montaigne, le maître de tous, celui qui inspirait ou repoussait, parfois les deux à la fois, sans qui il ne fût ni Charon, ni Pascal, ni La Fontaine, ni beaucoup d’autres. Le châtelain périgourdin avait eu l’occasion de côtoyer La Boétie, qui promettait, ne fût-ce la mort, de donner à la France une plume et un grand cerveau, sinon un grand cœur. Montaigne conçut ses Essais comme un écrin pour l’ouvrage de son ami, lequel est tout un programme, puisqu’il s’intitule De la servitude volontaire. Les Temps étaient pourtant à la rébellion (mais l’une n’empêche pas l’autre), Parpaillots, Ligueurs s’empoignaient, avec l’aide fraternelle des ennemis de la France, pour s’entrégorger pour la plus grande gloire de leur Dieu. Cet âge de fer vit naître, peut-être, le militant moderne. On se mit à concevoir des programmes politiques destinés à changer le régime monarchique, la religion se transmuta en idéologie, et les Églises devinrent des partis. L’État n’était plus le médiateur naturel du Dieu transcendant et du peuple chrétien : il était devenu un instrument autonome, susceptible de transformations, malléable, améliorable, dont on pouvait s’emparer, et qui possédait sa propre Raison. Ainsi, avec le militant, naquit la politique.

On connaît la position de Montaigne là-dessus. Le maire de Bordeaux et le grand commis qui s’entremit entre Henri III et Henri de Navarre, si son loyalisme le plaça dans les régiments royaux, où il fit avec un certain plaisir guerrier le coup de feu, se garda de s’offrir pleinement à la flamme du combat, où il eût à se brûler l’âme, le cœur, ou, quelque fût son nom, ce qui lui assurait de toutes les façons, devant le monde et devant lui-même, la pérennité de son être. Il s’en faut bien de se prêter pour ne pas se perdre. Tel était l’honnête homme, qui, moulé par un livre consubstantiel à sa recherche, invitait à exercer par le monde des hommes et face à la nécessité une indifférence active, qui n’est pas sans prévenir la nonchalance dévote de François de Sales. C’est bien là, chez Montaigne, qui n’évoqua jamais Jésus dans ses écrits, une sorte de synthèse improbable entre le stoïcisme et l’épicurisme. Aussi bien invoqua-t-il volontiers les figures emblématiques de Socrate, d’Alcibiade, de César, d’Alexandre, pour illustrer cette virilité négligente et attentive, cette implication dans les combats de la terre, et cette plasticité de l’âme et du corps, qui saisit le sel de la vie au moment du plus grand danger, comme si ce fût une promenade parmi les prairies élyséennes.

Nous sommes loin du culte chevaleresque et du moine-soldat. L’on n’y perçoit nullement la droite rectitude des héritiers de Zoroastre, des lutteurs manichéens et des croisés juchés sur leurs étriers afin de pourfendre le Mal et vider la cité des hommes des ennemis de la cité de Dieu.

Il faudrait donc repenser le problème et du militantisme et de l’engagement, en ayant conscience des conditionnement culturels et historiques qui en dessinent l’image. Bien évidemment, tout questionnement surgit en son point historial où la réponse est toujours contenue dans la manière d’interroger le destin. Les implicites sont bien plus redoutables que les apparences conceptuelles et rhétoriques les plus sensibles. La pensée, lorsqu’elle se fait servante de l’action, est freinée dans ses élans et ses capacités à creuser jusqu’aux racines. Elle exige un retrait.