L’itinéraire de Henning Eichberg (1942-2017)

par Robert Steuckers

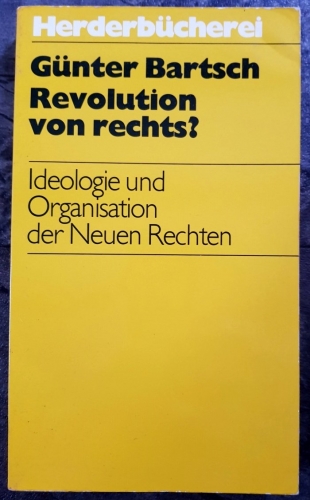

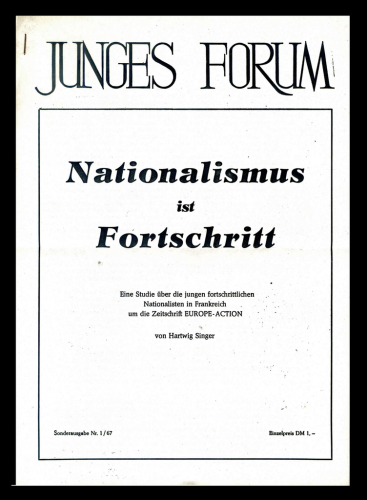

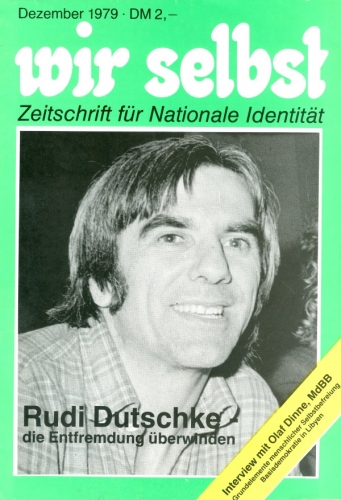

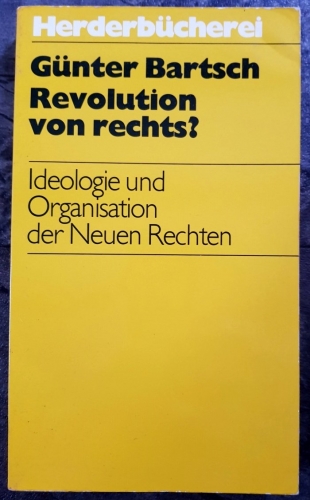

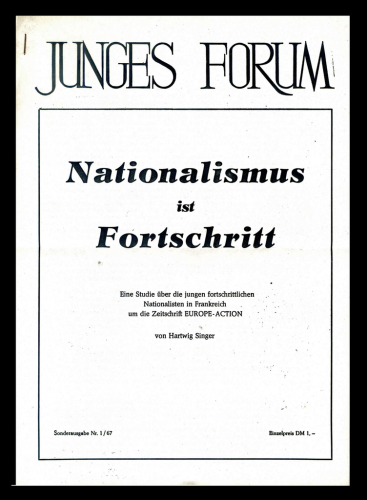

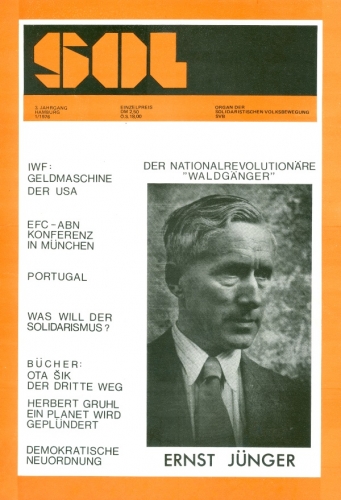

J’ai entendu parler pour la première fois de Henning Eichberg sous le pseudonyme de Hartwig Singer, dans un ouvrage important de Günter Bartsch, historien des idées contemporaines, du trotskisme, de l’anarchisme et des nouvelles droites. Le volume qui traitait des « nouvelles droites » après les événements de 1968 s’intitulait Revolution von rechts ? (1975). Bartsch avait parfaitement saisi la nouveauté et la pertinence des idées véhiculées par cette myriade de groupuscules très actifs, très soucieux d’étayer leurs affirmations impavides par des références théoriques solides, aussi solides que celles des marxistes de l’opposition dite extra-parlementaire, animée notamment par Rudi Dutschke. Dès la parution de cet ouvrage de Bartsch, découvert à la librairie du Passage 44 à Bruxelles, je me suis senti en communion avec ces idées véhiculées de Munich à Hambourg et de Cologne à Berlin. Bartsch lui-même avait eu un itinéraire fascinant, expliquant l’objectivité et l’empathie qu’il cultivait à l’endroit de toutes les mouvances qu’il étudiait et dont il explorait le corpus doctrinal. Né en 1927, mobilisé à 17 ans dans la Wehrmacht, membre du parti communiste allemand et animateur important de la FDJ (les jeunesses du KPD), il est déçu par la répression féroce du soulèvement populaire berlinois de juin 1953 et passe à l’Ouest, où il deviendra journaliste et enquêteur. Ses thèmes de prédilection ont été les mouvances politiques extra-parlementaires. Notons également que Bartsch se tournera à la fin de sa vie vers l’anthroposophie de Steiner, dont il tirera bon nombre d’enseignements pour fonder son propre mouvement « écosophique » qui le rapprochera de Baldur Springmann, pionnier de l’écologie folciste (völkisch), qui participera à l’Université d’été de « Synergies européennes » en 1998 dans le Trentin, où, âgé de 87 ans, il reçut un accueil des plus chaleureux par de jeunes Italiens, adeptes du style Wandervogel. Le livre de Bartsch a été déterminant dans mes options métapolitiques futures et ce livre demeure un classique qui devrait être relu sans relâche, pour bien connaître la généalogie de la mouvance « nouvelle droite ».

J’ai entendu parler pour la première fois de Henning Eichberg sous le pseudonyme de Hartwig Singer, dans un ouvrage important de Günter Bartsch, historien des idées contemporaines, du trotskisme, de l’anarchisme et des nouvelles droites. Le volume qui traitait des « nouvelles droites » après les événements de 1968 s’intitulait Revolution von rechts ? (1975). Bartsch avait parfaitement saisi la nouveauté et la pertinence des idées véhiculées par cette myriade de groupuscules très actifs, très soucieux d’étayer leurs affirmations impavides par des références théoriques solides, aussi solides que celles des marxistes de l’opposition dite extra-parlementaire, animée notamment par Rudi Dutschke. Dès la parution de cet ouvrage de Bartsch, découvert à la librairie du Passage 44 à Bruxelles, je me suis senti en communion avec ces idées véhiculées de Munich à Hambourg et de Cologne à Berlin. Bartsch lui-même avait eu un itinéraire fascinant, expliquant l’objectivité et l’empathie qu’il cultivait à l’endroit de toutes les mouvances qu’il étudiait et dont il explorait le corpus doctrinal. Né en 1927, mobilisé à 17 ans dans la Wehrmacht, membre du parti communiste allemand et animateur important de la FDJ (les jeunesses du KPD), il est déçu par la répression féroce du soulèvement populaire berlinois de juin 1953 et passe à l’Ouest, où il deviendra journaliste et enquêteur. Ses thèmes de prédilection ont été les mouvances politiques extra-parlementaires. Notons également que Bartsch se tournera à la fin de sa vie vers l’anthroposophie de Steiner, dont il tirera bon nombre d’enseignements pour fonder son propre mouvement « écosophique » qui le rapprochera de Baldur Springmann, pionnier de l’écologie folciste (völkisch), qui participera à l’Université d’été de « Synergies européennes » en 1998 dans le Trentin, où, âgé de 87 ans, il reçut un accueil des plus chaleureux par de jeunes Italiens, adeptes du style Wandervogel. Le livre de Bartsch a été déterminant dans mes options métapolitiques futures et ce livre demeure un classique qui devrait être relu sans relâche, pour bien connaître la généalogie de la mouvance « nouvelle droite ».

Dans l’ouvrage de Bartsch intitulé Revolution von rechts ?, Hennig Eichberg, alias Hartwig Singer, apparaît comme un théoricien qui entend discipliner le spontanéisme des droites nationales allemandes en réclamant un recours à l’empirisme logique ou empiriocriticisme du Cercle de Vienne. Ce recours au positivisme logique sera repris également par les Français de la future « nouvelle droite » qui se regroupaient à l’époque dans la « Fédération des Etudiants nationaux » et par la revue Nouvelle école qui consacra à cette thématique l’un de ses premiers numéros. Pour le positivisme logique, il faut que toute assertion soit vérifiable. C’est ce que l’on appeler l’option « vérificationniste ». A la suite de Wittgenstein et d’Ayer (philosophe et logicien anglais), les discours métaphysiques et idéologiques sont « prescriptifs »et non « descriptifs », ce qui les plonge dans des errements sans fin et dans l’incohérence. Tant la mouvance allemande de la « Neue Rechte » que son homologue française de la « nouvelle droite » abandonneront cette piste empiriocriticiste sans donner trop d’explication.

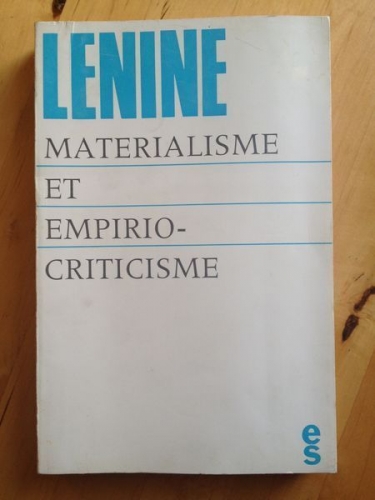

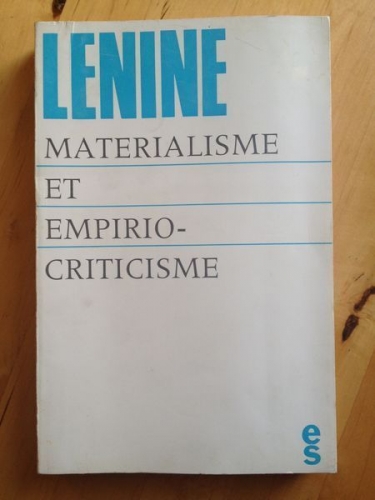

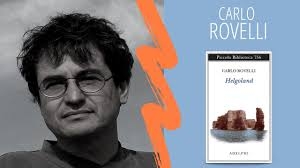

En fait, cette piste abandonnée avait sa raison d’être politique et idéologique : Lénine, dans sa Critique de l’empiriocriticisme, s’en prenait à Ernst Mach dont se réclamait son concurrent au sein de la mouvance communiste-marxiste russe, Alexandre Bogdanov. Si, avec le recul, cette querelle au sein du marxisme russe avant la première guerre mondiale peut paraître oiseuse, l’intérêt pour le contexte, où elle s’est manifestée, renaît aujourd’hui en France et en Italie, avec la parution toute récente du livre de Carlo Rovelli, Helgoland (2020).

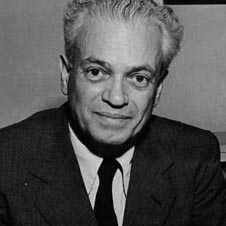

Alexandre Bogdanov.

Rovelli est membre de l’Institut Universitaire de France. Il rappelle l’émergence de la physique quantique de Werner Heisenberg, qui introduit dans le discours scientifique des visions évoquant des « ondes de probabilité », des « objets éloignés mais connectés malgré cet éloignement », etc. Dans le chapitre 5 d’Helgoland, Rovelli nous ramène à Mach, Bogdanov et Lénine. Mach n’était pas un philosophe systématique : il tâtonnait encore à la fin du 19ème siècle. Il estimait que le philosophème « Matière », prisé par tous les matérialistes de l’époque, dont Marx mais surtout Lénine, était une idée toute faite, un ersatz de la divinité métaphysique, ce qui allait ramener la pensée à des clôtures sous un vernis pseudo-scientifique (des « enclôturements » répétitifs). C’est ce qui provoqua l’ire de Lénine, pour qui la tentative de Mach (et de Bogdanov) de ménager des « ouvertures » au sein même de la pensée matérialistse et de se débarrasser simultanément des affirmations trop « prescriptives », est une démarche « réactionnaire ». Or pour Mach, les phénomènes ne sont pas des manifestations d’objets, fermés sur eux-mêmes, mais, autre perspective, les objets sont des noeuds de phénomènes en interaction permanente. Mach a jeté les bases d’une critique de la mécanique newtonienne qui se projetait dans les idéologies libérales et marxistes, bourgeoises et pseudo-prolétariennes, dans toutes les vulgates politisées. Mach annonce, cahincaha, la future physique quantique de Heisenberg. Sur le plan même du « matérialisme », de l’étude de la matière, Lénine, en le critiquant rageusement, s’avérait lui-même passéiste, newtonien et donc « réactionnaire ».

Toute critique du marxiste, il y a maintenant plus de cinquante ans ; quand Eichberg a amorcé son itinéraire politico-philosophique, devait nécessairement passer par une relecture critique de « Matérialisme et empiriocriticisme » de Lénine. Par un réexamen des positions plus souples et plus organiques de Bogdanov qui soulignait surtout l’historicité des phénomènes, donc leur mouvance perpétuelle, historicité qu’avaient aussi soulignée avant lui Marx et Engels et qu’apparemment Lénine ne retenait pas. Bogdanov reproche à Lénine de faire de la « Matière » une masse inamovible, inchangeable, immobile, figée. Bogdanov veut l’ouverture aux besoins réels et mouvants des peuples, ce qui est le désir fondamental des révolutionnaires de chair et de sang. Rovelli résume bien la problématique : « Au contraire, le programme politique de Lénine veut renforcer l’avant-garde révolutionnaire, détentrice de la vérité, qui doit guider le prolétariat » (comme aujourd’hui les experts et les sachants doivent guider et castrer les masses, par le martellement constant de la propagande médiatique ou par la peur artificielle fabriquée à l’aide de l’hypothétique covid-19).

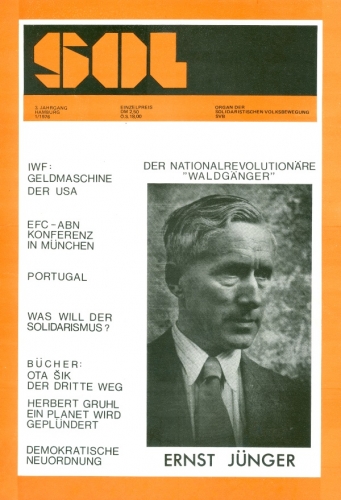

Bogdanov, rappelle Rovelli, avait prédit « que le dogmatisme de Lénine congèlera la Russie révolutionnaire et en fera un bloc de glace qui n’évoluera plus, étouffera les conquêtes de la révolution, se sclérosera ». Outre le caractère prophétique de ces paroles de Bogdanov, on y perçoit le fil conducteur de la pensée d’Eichberg : le peuple, en tant que peuple, en tant que nodalité vitale de phénomènes biologiques, culturels et historiques, tous intimement entrelacés, doit se soustraite aux manipulations des experts autoproclamés. En avançant la nécessité de réétudier l’empirisme logique, Eichberg, sans nul doute, connaissait cette problématique propre aux révolutionnaires marxistes-léninistes, propre à la querelle Lénine/Bogdanov, ce qui ne semble pas avoir été le cas de ses homologues de la « nouvelle droite » française, qui ont embrayé furtivement sur son engouement pour l’empiriocriticisme, en y ajoutant, avec une certaine maladresse, l’interprétation finalement libérale de Louis Rougier (photo), puis en abandonnant ce filon sans donner la moindre explication.  Ils donnaient ainsi l’impression de virevolter au gré des modes et de n’être pas sérieux. Aujourd’hui, le travail de Rovelli ne semble pas susciter davantage d’intérêt chez eux. Pour Eichberg, ajouterions-nous, l’empirisme logique était spécifiquement européen (occidental) car il rejetait les instances figées pour observer des dynamiques à l’œuvre dans le monde et au sein même de la matière. Pour ses homologues français, cette spécificité occidentale, le « syndrome occidental » disait à l’époque Eichberg/Hartwig, servait à rejeter un déisme trop figé et, simultanément, un communisme tout aussi figé parce que léniniste et non bogdanovien (non proudhonien).

Ils donnaient ainsi l’impression de virevolter au gré des modes et de n’être pas sérieux. Aujourd’hui, le travail de Rovelli ne semble pas susciter davantage d’intérêt chez eux. Pour Eichberg, ajouterions-nous, l’empirisme logique était spécifiquement européen (occidental) car il rejetait les instances figées pour observer des dynamiques à l’œuvre dans le monde et au sein même de la matière. Pour ses homologues français, cette spécificité occidentale, le « syndrome occidental » disait à l’époque Eichberg/Hartwig, servait à rejeter un déisme trop figé et, simultanément, un communisme tout aussi figé parce que léniniste et non bogdanovien (non proudhonien).

Revenons à la personne d’Eichberg/Singer. Retraçons son itinéraire. Originaire de Silésie, une province allemande annexée au lendemain de la seconde guerre mondiale à la Pologne, Eichberg vivra sa prime enfance en République Démocratique Allemande (RDA) pour arriver, avec ses parents, à l’âge de sept ans à Hambourg. Très tôt, à peine adolescent, il entre dans la dissidence politique que les médias mainstream appellent fielleusement « l’extrême-droite ».

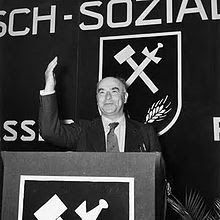

Son premier engagement se fera, vers treize ou quatorze ans, dans la Deutsch-Soziale Union d’Otto Strasser. Par la suite, il sera un rédacteur régulier de la revue Nation Europa, fondée par Arthur Ehrhardt. Cette collaboration durera de 1961 à 1974. Cette assiduité militante ne l’empêche nullement de réussir de brillantes études de sociologie, notamment en explorant des thèmes tels que l’histoire de la technique et la sociologie du sport (sujet sur lequel il poursuivra une longue carrière universitaire, en Allemagne comme au Danemark). Sa culture actualisée et non nostalgique fait de lui la figure jeune la plus prometteuse de la petite mouvance néo-droitiste en Allemagne dans les années 1960.

Son premier engagement se fera, vers treize ou quatorze ans, dans la Deutsch-Soziale Union d’Otto Strasser. Par la suite, il sera un rédacteur régulier de la revue Nation Europa, fondée par Arthur Ehrhardt. Cette collaboration durera de 1961 à 1974. Cette assiduité militante ne l’empêche nullement de réussir de brillantes études de sociologie, notamment en explorant des thèmes tels que l’histoire de la technique et la sociologie du sport (sujet sur lequel il poursuivra une longue carrière universitaire, en Allemagne comme au Danemark). Sa culture actualisée et non nostalgique fait de lui la figure jeune la plus prometteuse de la petite mouvance néo-droitiste en Allemagne dans les années 1960.

A son option première pour l’empiriocriticisme, qui s’estompe chez lui au fil des années 1970, s’ajoute donc l’instrumentalisation métapolitique de diverses méthodologies tirées des sciences sociologiques et de leurs applications pratiques, notamment une expérience en Indonésie qui le conduira à développer un thème majeur de sa pensée, celui de l’ethnopluralisme : s’il existe certes un « syndrome occidental », qu’il avait posé comme « supérieur », l’option de Mach, sous-jacente chez lui, qui est, rappelons-le, d’observer les phénomènes et les dynamiques à l’œuvre en leur sein, le conduit à accepter comme phénomènes objectifs les modes de vie et les cultures des peuples non occidentaux. L’option ethnopluraliste était née.

En 1972, Eichberg est le premier, avec quelques camarades, à créer un mouvement qui a porté l’étiquette de « nouvelle droite », l’Aktion Neue Rechte. Il en rédige les statuts et en fixe les principes. Il infléchira cette opposition extra-parlementaire non gauchiste vers le corpus doctrinal allemand d’avant-guerre, celui des nationaux-révolutionnaires et des nationaux-bolcheviques. Ce retour à des sources datant de la République de Weimar s’effectuera dans des structures parallèles comme « Sache des Volkes » (= La Cause du Peuple), auxquelles nous nous identifierons à Bruxelles.

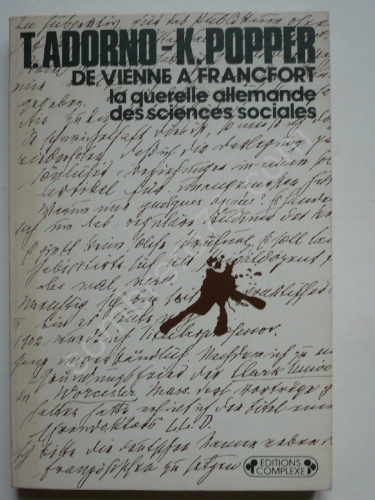

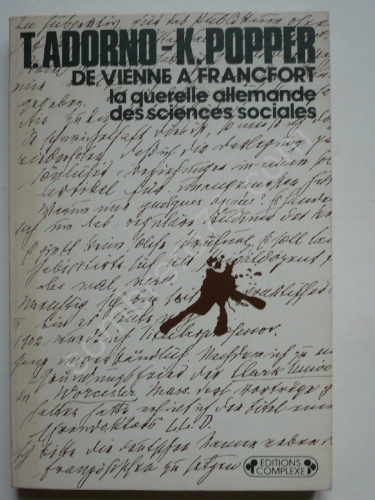

Si Eichberg a eu une influence évidente sur le groupe français autour de la revue Nouvelle école, en métapolitisant l’empirisme logique pendant une brève période au début des années 1970, filon que les Français complèteront en sollicitant les œuvres de Louis Rougier et de Louis Vax. Cependant, cette piste restera en jachère, tant en Allemagne qu’en France, et les néolibéraux s’en empareront en la couplant aux idées métapolitiques de Karl Popper, à la différence que, pour Mach, était scientifique ce qui était observable et vérifiable, tandis que pour Popper, est scientifique ce qui est réfutable, position qui relie la forme poppérienne du libéralisme à la fois au criticisme déconstructiviste des gauchismes tirés plus ou moins des thèses de l’école de Francfort, au gendérisme qui réfute même ce qui est physiquement irréfutable, aux critiques des « sociétés fermées » et donc aux stratégies subversives des ONG de Soros (qui rejettent ce qui est vérifiable pour privilégier une praxis constante de « réfutation pour la réfutation »). La querelle philosophique Lénine/Bogdanov et le rejet léniniste des implications épistémologiques et pratiques du positivisme vérificationniste de Mach et de la future physique quantique de Heisenberg, pourtant déterminante dans la formation du paysage intellectuel européen au 20ème siècle, passent désormais au second plan dans les démarches et spéculations des « nouvelles droites ». Dommage. Navrant. Mais il faudra y revenir. Non pas pour ressasser une critique du marxisme-léninisme, aujourd’hui défunt, mais pour amorcer une offensive contre le néolibéralisme popperiste à la sauce Soros, où le principe poppérien de réfutabilité se voit sur-sollicité pour nier le réel observable : il y a dès lors alliance tacite entre la négativité, prônée par les figures de proue de l’Ecole de Francfort (Horkheimer, Adorno, Habermas), et la réfutabilité poppérienne, ce que ne laissait pas présager la querelle des sociologues allemands à la fin des années 70, où se profilait une dualité politique entre, d’une part, une social-démocratie réformiste, appuyée sur l’Ecole de Francfort, et un libéralisme pré-néolibéral, fondé sur le principe de réfutabilité de Popper et sur son rejet des « sociétés fermées » ou des « Etats fermés » (1).

Dès la fin des années 1970, Eichberg abandonne lui aussi le filon empiriocriticiste, qu’il avait qualifié d’ « occidental », qu’il considérait comme l’apothéose de la pensée occidentale/européenne et comme l’indice le plus patent de l’identité européenne. Il opte pour une critique sociologique des « habitus » (Bourdieu), des modes vie standardisés de la société de consommation occidentale et américanisée, qui affecte durement la société allemande des années qui ont suivi immédiatement le miracle économique. Cet infléchissement de sa pensée s’effectue en parallèle avec bon nombre de filons classés à gauche, dans le cadre de la pensée contestatrice qui s’impose définitivement dans nos paysages intellectuels européens et nord-américains après les événements de 1968.

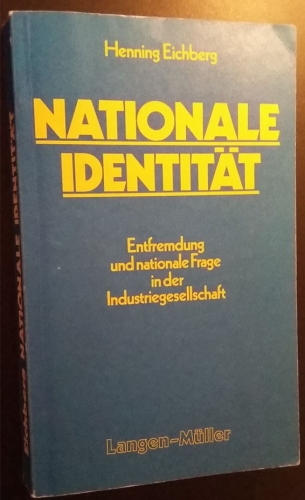

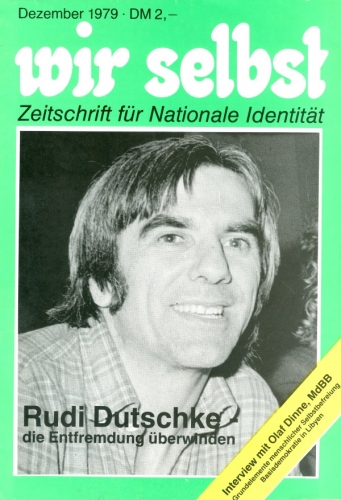

Sous l’influence d’une lecture du philosophe et ethnologue français Claude Lévi-Strauss, explorateur des sociétés les plus primitives, notamment en Amazonie, Eichberg théorise l’ethnopluralisme, idée-guide pour laquelle chaque peuple développe une culture propre, qui est un éventail de stratégies vitales disposant de leurs logiques et de leurs raisons propres et qu’il convient de ne pas édulcorer ou éradiquer. Seule la préservation de ces acquis ethnologiques, anthropologiques et historiques permettra de maintenir un monde sainement bigarré, non aligné sur un modèle unique comme celui de l’américanisme. Eichberg rejoint là Guillaume Faye quand celui-ci terminait la rédaction, en 1981, de son premier livre, Le système à tuer les peuples. Toujours au même moment, entre 1979 et 1981, Eichberg théorisait le « nationalisme de libération » (Befreiungsnationalismus), expression politique de son anthropologie pluraliste, de son fameux ethnopluralisme. Au cours de ces années-là, qui furent déterminantes pour mon évolution ultérieure, Eichberg entame une longue collaboration à la revue Wir Selbst (= Sinn Fein), fondée en 1979 par Siegfried Bublies à Coblence, toujours actif aujourd’hui en Allemagne. Le nom de cette publication prestigieuse et pionnière en bien des domaines provient directement de la valorisation par Eichberg du combat irlandais, particulièrement celui du syndicaliste James Connolly. Eichberg l’avait explicité dans un ouvrage programmatique, intitulé Nationale Identität. Là aussi, Eichberg fut pionnier sur le plan du vocabulaire, un inventeur de termes percutants. Le vocable « identité » connaîtra, à partir de ce moment, de multiples avatars au cours de ces quarante dernières années et définit aujourd’hui encore toute une mouvance contestatrice des idées dominantes, tant en France, qu’en Allemagne ou en Autriche, notamment avec Martin Sellner à Vienne, bien épaulé par son épouse américaine Brittany Pettybone.

Pendant la querelle des missiles en Europe au début des années 1980, quand les Allemands surtout contestaient l’installation de missiles américains sur leur sol national, une fraction de la gauche, dont Peter Brandt, le fils de Willy Brandt, s’ouvre à la question nationale et rêve de la réunification, qui ne surviendra qu’après la perestroika de Gorbatchev. Eichberg, dans ce contexte nouveau, demeure toujours soucieux d’opérer des ruptures avec tous les ronrons politiciens ; il suit cette évolution de la gauche dutschkiste de manière plus qu’attentive, en même temps que Bublies. Il parvient à se faire pleinement accepter chez ceux qui, quelques années auparavant, se seraient déclarés ses ennemis : il accorde des entretiens dans plusieurs revues de la gauche intellectuelle allemande, dont Ästhetik und Kommunikation, Pflasterstrand, etc. Ce nouvel infléchissement trouvera son apothéose lors d’un débat avec Klaus Rainer Röhl, qui fut l’époux d’Ulrike Meinhof de la Bande à Baader, et Rudi Dutschke, leader de la contestation étudiante en 1967-68. Le titre du débat était significatif : « National ist revolutionär ».

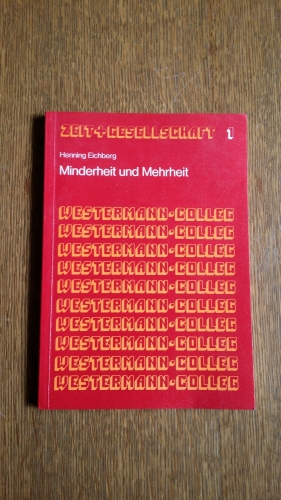

La percée d'Eichberg dans les institutions: cet ouvrage, publié par Westermann, destiné à la formation des maîtres d'école et des enseignants du secondaire, donne pour directives d'enseigner selon les principes de l'ethnopluralisme.

Au cours de cette décennie, Eichberg garde certes ses tribunes dans Wir Selbst mais s’éloigne de plus en plus des droites nationales allemandes, tout en acceptant, dès 1982, des postes de professeur d’université au Danemark. De plus en plus, Eichberg trouve les dadas et les discours répétitifs de la droite horripilants et ne s’en cache pas : sa plume, acerbe et programmatique, fustige les droites et tente de montrer en quoi elles sont condamnées à la stagnation et à l’implosion. Ses modèles restent certes Lévi-Strauss mais il mobilise aussi Michel Foucault, du moins partiellement, sans sombrer dans le festivisme délirant du philosophe français. Il voit en Foucault le philosophe qui a su prouver que les Lumières du 18ème siècle n’étaient pas libératrices mais au contraire avaient déployé toutes sortes de stratégies pour discipliner les corps d’abord, les peuples ensuite. La rigueur du panzercommunisme soviétique et la mise au pas doucereuse des âmes et des corps par le consumérisme américain sont donc des avatars pervers des Lumières, qui dissimulent leurs stratégies derrière un discours lénifiant. C’est là un point de vue partagé, mutatis mutandi, par Guillaume Faye qui, pourtant, n’a jamais trop sollicité Foucault mais plutôt le dionysisme de Michel Maffesoli, donc la pertinente vitalité intellectuelle demeure d’actualité dans la France d’aujourd’hui.

Trois ouvrages universitaires d'Eichberg, en allemand, anglais et finnois. Une notoriété internationale.

Dans les années 1990, Eichberg franchit le cap : il cesse de collaborer à Wir Selbst et adhère au « Parti socialiste populaire » danois. Il ne collaborera plus qu’aux revues théoriques de ce parti. Il rédigera aussi une partie de ses programmes. Dans un dernier ouvrage théorique majeur qui, en quelque sorte, récapitule ses thèses en langue anglaise, The People of Democracy (2004), Eichberg rappelle qu’il a toujours été un disciple de Herder, de Grundvigt et de Buber. Son apport à la sociologie universitaire réside essentiellement dans une critique des sports olympiques, trop standardisés à ses yeux et ne tenant pas compte des innombrables particularités ludiques, religieuses et physiques que revêtent les sports nationaux et tribaux chez les peuples non occidentaux et qu’ont revêtu également bien des sports populaires oubliés ou refoulés chez les Européens.

Henning Eichberg est décédé au Danemark en avril 2017. Je n’aurais jamais imaginé le voir disparaître si tôt. Personnellement, j’ai entretenu quelques fois une correspondance avec lui, ai toujours lu attentivement ses contributions à Wir Selbst ; je n’étais pas toujours d’accord avec la forme de ses critiques (mais non avec le fond) ou avec la véhémence de ses propos mais, respectueusement, je tenais toujours compte de ce qu’il disait, tout en concédant que les ronrons des droites (mais aussi des gauches) étaient incapacitants justement parce qu’ils étaient des ronrons, des ritournelles aurait dit Gilles Deleuze. En août 1981, nous avons tous deux participé à un long séminaire à Tinglev au Danemark. Il y donnait le ton, de manière très autoritaire, en dépit de son discours « bogdanovien » antiautoritaire. Lors d’un aparté dans l’autocar qui nous ramenait d’une visite à la minorité danoise d’Allemagne et à la minorité allemande du Danemark, il m’a dit ceci, à propos de la « nouvelle droite » parisienne : « Vous rédigez trop d’hagiographies, vous devez parler de choses (concrètes) ». Pourquoi ne pas méditer cette injonction qu’il m’a donnée, il y a déjà 39 ans.

Robert Steuckers.

PS : Pour montrer comment pouvait s’articuler la pensée d’Eichberg dans le cadre belge, lire mon hommage à l’activiste flamand Christian Dutoit :

http://robertsteuckers.blogspot.com/2016/06/linclassable-...

Pour connaître le contexte général:

http://robertsteuckers.blogspot.com/2014/12/neo-nationali...

Note :

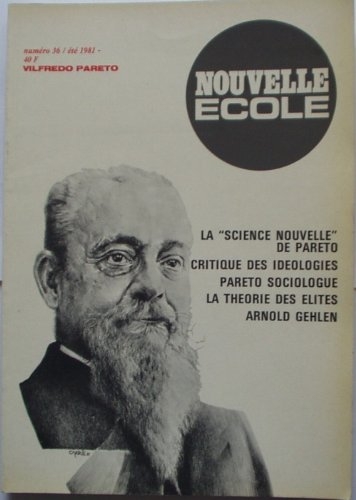

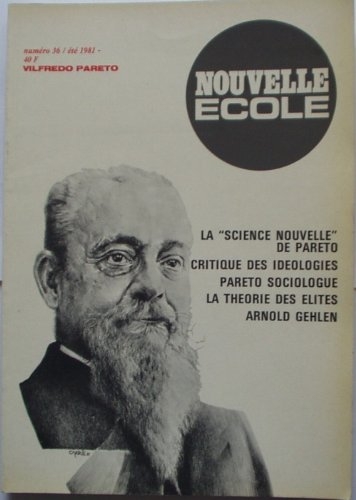

(1) Dans le numéro 36 de Nouvelle école, consacré à Vilfredo Pareto et impulsé par Guillaume Faye (seule voix raisonnable à l’époque dans cet aréopage de fanfarons sans réelle culture), j’ai voulu introduire, dans mes deux articles, les linéaments de la querelle des sociologues allemands (ou querelle allemande des sciences sociales). On m’a pris pour un fou. Le pontife qui entendait mener la danse, avec la lourdeur d’un ours de mauvais cirque, préparait son aggiornamento néolibéral et thatcheroïde. Il le ratera lamentablement. Une bonne connaissance de l’empiriocriticisme, via le pamphlet de Lénine (et via les thèses sur Lénine de Henri Lefebvre avec qui Faye entretenait d’excellentes relations), et de la querelle des sociologues allemands, dont Habermas, que Faye lisait attentivement, aurait permis d’être au diapason. Et de le rester. Quarante ans après, après que Faye et moi-même eurent tiré notre révérence, après notre ostracisme par fatwas hystériques répétées à satiété, on patauge toujours dans le solipsisme, dans la doxa à deux balles et surtout dans un insupportable parisianisme.

(1) Dans le numéro 36 de Nouvelle école, consacré à Vilfredo Pareto et impulsé par Guillaume Faye (seule voix raisonnable à l’époque dans cet aréopage de fanfarons sans réelle culture), j’ai voulu introduire, dans mes deux articles, les linéaments de la querelle des sociologues allemands (ou querelle allemande des sciences sociales). On m’a pris pour un fou. Le pontife qui entendait mener la danse, avec la lourdeur d’un ours de mauvais cirque, préparait son aggiornamento néolibéral et thatcheroïde. Il le ratera lamentablement. Une bonne connaissance de l’empiriocriticisme, via le pamphlet de Lénine (et via les thèses sur Lénine de Henri Lefebvre avec qui Faye entretenait d’excellentes relations), et de la querelle des sociologues allemands, dont Habermas, que Faye lisait attentivement, aurait permis d’être au diapason. Et de le rester. Quarante ans après, après que Faye et moi-même eurent tiré notre révérence, après notre ostracisme par fatwas hystériques répétées à satiété, on patauge toujours dans le solipsisme, dans la doxa à deux balles et surtout dans un insupportable parisianisme.

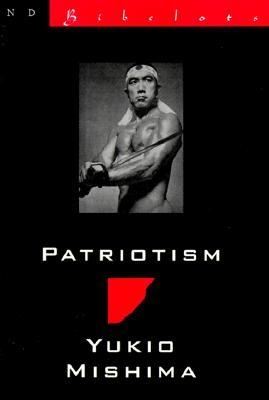

Assumant une « étiquette » de « réactionnaire », Yukio Mishima fonde en 1968 la Société du Bouclier. Dès février 1969, la nouvelle structure qui s’entraîne avec les unités militaires japonaises, dispose d’un « manifeste contre-révolutionnaire », le Hankakumei Sengen. Sa raison d’être ? Protéger l’Empereur (le tenno), le Japon et la culture d’un péril subversif communiste immédiat. Par-delà la disparition de l’article 9, il conteste le renoncement à l’été 1945 par le tenno lui-même de son caractère divin. Il critique la constitution libérale parlementaire d’émanation étatsunienne. Il n’accepte pas que la nation japonaise devienne un pays de second rang. Yukio Mishima s’inscrit ainsi dans des précédents héroïques comme le soulèvement de la Porte Sakurada en 1860 quand des samouraï scandalisés par les accords signés avec les « Barbares » étrangers éliminent un haut-dignitaire du gouvernement shogunal, la révolte de la Ligue du Vent Divin (Shimpûren) de 1876 ou, plus récemment, le putsch du 26 février 1936. Ce jour-là, la faction de la voie impériale (Kodoha), un courant politico-mystique au sein de l’armée impériale influencé par les écrits d’Ikki Kita (1883 – 1937), assassine les ministres des Finances et de la Justice ainsi que l’inspecteur général de l’Éducation militaire. Si la garnison de Tokyo et une partie de l’état-major se sentent proches des thèses développées par le Kodoha, la marine impériale, plus proche des rivaux de la Faction de contrôle (ou Toseiha), fait pression sur la rébellion. Les troupes loyalistes rétablissent finalement la légalité. Yukio Mishima tire de ces journées tragiques son récit Patriotisme.

Assumant une « étiquette » de « réactionnaire », Yukio Mishima fonde en 1968 la Société du Bouclier. Dès février 1969, la nouvelle structure qui s’entraîne avec les unités militaires japonaises, dispose d’un « manifeste contre-révolutionnaire », le Hankakumei Sengen. Sa raison d’être ? Protéger l’Empereur (le tenno), le Japon et la culture d’un péril subversif communiste immédiat. Par-delà la disparition de l’article 9, il conteste le renoncement à l’été 1945 par le tenno lui-même de son caractère divin. Il critique la constitution libérale parlementaire d’émanation étatsunienne. Il n’accepte pas que la nation japonaise devienne un pays de second rang. Yukio Mishima s’inscrit ainsi dans des précédents héroïques comme le soulèvement de la Porte Sakurada en 1860 quand des samouraï scandalisés par les accords signés avec les « Barbares » étrangers éliminent un haut-dignitaire du gouvernement shogunal, la révolte de la Ligue du Vent Divin (Shimpûren) de 1876 ou, plus récemment, le putsch du 26 février 1936. Ce jour-là, la faction de la voie impériale (Kodoha), un courant politico-mystique au sein de l’armée impériale influencé par les écrits d’Ikki Kita (1883 – 1937), assassine les ministres des Finances et de la Justice ainsi que l’inspecteur général de l’Éducation militaire. Si la garnison de Tokyo et une partie de l’état-major se sentent proches des thèses développées par le Kodoha, la marine impériale, plus proche des rivaux de la Faction de contrôle (ou Toseiha), fait pression sur la rébellion. Les troupes loyalistes rétablissent finalement la légalité. Yukio Mishima tire de ces journées tragiques son récit Patriotisme.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

J’ai entendu parler pour la première fois de Henning Eichberg sous le pseudonyme de Hartwig Singer, dans un ouvrage important de Günter Bartsch, historien des idées contemporaines, du trotskisme, de l’anarchisme et des nouvelles droites. Le volume qui traitait des « nouvelles droites » après les événements de 1968 s’intitulait Revolution von rechts ? (1975). Bartsch avait parfaitement saisi la nouveauté et la pertinence des idées véhiculées par cette myriade de groupuscules très actifs, très soucieux d’étayer leurs affirmations impavides par des références théoriques solides, aussi solides que celles des marxistes de l’opposition dite extra-parlementaire, animée notamment par Rudi Dutschke. Dès la parution de cet ouvrage de Bartsch, découvert à la librairie du Passage 44 à Bruxelles, je me suis senti en communion avec ces idées véhiculées de Munich à Hambourg et de Cologne à Berlin. Bartsch lui-même avait eu un itinéraire fascinant, expliquant l’objectivité et l’empathie qu’il cultivait à l’endroit de toutes les mouvances qu’il étudiait et dont il explorait le corpus doctrinal. Né en 1927, mobilisé à 17 ans dans la Wehrmacht, membre du parti communiste allemand et animateur important de la FDJ (les jeunesses du KPD), il est déçu par la répression féroce du soulèvement populaire berlinois de juin 1953 et passe à l’Ouest, où il deviendra journaliste et enquêteur. Ses thèmes de prédilection ont été les mouvances politiques extra-parlementaires. Notons également que Bartsch se tournera à la fin de sa vie vers l’anthroposophie de Steiner, dont il tirera bon nombre d’enseignements pour fonder son propre mouvement « écosophique » qui le rapprochera de Baldur Springmann, pionnier de l’écologie folciste (völkisch), qui participera à l’Université d’été de « Synergies européennes » en 1998 dans le Trentin, où, âgé de 87 ans, il reçut un accueil des plus chaleureux par de jeunes Italiens, adeptes du style Wandervogel. Le livre de Bartsch a été déterminant dans mes options métapolitiques futures et ce livre demeure un classique qui devrait être relu sans relâche, pour bien connaître la généalogie de la mouvance « nouvelle droite ».

J’ai entendu parler pour la première fois de Henning Eichberg sous le pseudonyme de Hartwig Singer, dans un ouvrage important de Günter Bartsch, historien des idées contemporaines, du trotskisme, de l’anarchisme et des nouvelles droites. Le volume qui traitait des « nouvelles droites » après les événements de 1968 s’intitulait Revolution von rechts ? (1975). Bartsch avait parfaitement saisi la nouveauté et la pertinence des idées véhiculées par cette myriade de groupuscules très actifs, très soucieux d’étayer leurs affirmations impavides par des références théoriques solides, aussi solides que celles des marxistes de l’opposition dite extra-parlementaire, animée notamment par Rudi Dutschke. Dès la parution de cet ouvrage de Bartsch, découvert à la librairie du Passage 44 à Bruxelles, je me suis senti en communion avec ces idées véhiculées de Munich à Hambourg et de Cologne à Berlin. Bartsch lui-même avait eu un itinéraire fascinant, expliquant l’objectivité et l’empathie qu’il cultivait à l’endroit de toutes les mouvances qu’il étudiait et dont il explorait le corpus doctrinal. Né en 1927, mobilisé à 17 ans dans la Wehrmacht, membre du parti communiste allemand et animateur important de la FDJ (les jeunesses du KPD), il est déçu par la répression féroce du soulèvement populaire berlinois de juin 1953 et passe à l’Ouest, où il deviendra journaliste et enquêteur. Ses thèmes de prédilection ont été les mouvances politiques extra-parlementaires. Notons également que Bartsch se tournera à la fin de sa vie vers l’anthroposophie de Steiner, dont il tirera bon nombre d’enseignements pour fonder son propre mouvement « écosophique » qui le rapprochera de Baldur Springmann, pionnier de l’écologie folciste (völkisch), qui participera à l’Université d’été de « Synergies européennes » en 1998 dans le Trentin, où, âgé de 87 ans, il reçut un accueil des plus chaleureux par de jeunes Italiens, adeptes du style Wandervogel. Le livre de Bartsch a été déterminant dans mes options métapolitiques futures et ce livre demeure un classique qui devrait être relu sans relâche, pour bien connaître la généalogie de la mouvance « nouvelle droite ».

Ils donnaient ainsi l’impression de virevolter au gré des modes et de n’être pas sérieux. Aujourd’hui, le travail de Rovelli ne semble pas susciter davantage d’intérêt chez eux. Pour Eichberg, ajouterions-nous, l’empirisme logique était spécifiquement européen (occidental) car il rejetait les instances figées pour observer des dynamiques à l’œuvre dans le monde et au sein même de la matière. Pour ses homologues français, cette spécificité occidentale, le « syndrome occidental » disait à l’époque Eichberg/Hartwig, servait à rejeter un déisme trop figé et, simultanément, un communisme tout aussi figé parce que léniniste et non bogdanovien (non proudhonien).

Ils donnaient ainsi l’impression de virevolter au gré des modes et de n’être pas sérieux. Aujourd’hui, le travail de Rovelli ne semble pas susciter davantage d’intérêt chez eux. Pour Eichberg, ajouterions-nous, l’empirisme logique était spécifiquement européen (occidental) car il rejetait les instances figées pour observer des dynamiques à l’œuvre dans le monde et au sein même de la matière. Pour ses homologues français, cette spécificité occidentale, le « syndrome occidental » disait à l’époque Eichberg/Hartwig, servait à rejeter un déisme trop figé et, simultanément, un communisme tout aussi figé parce que léniniste et non bogdanovien (non proudhonien). Son premier engagement se fera, vers treize ou quatorze ans, dans la Deutsch-Soziale Union d’Otto Strasser. Par la suite, il sera un rédacteur régulier de la revue Nation Europa, fondée par Arthur Ehrhardt. Cette collaboration durera de 1961 à 1974. Cette assiduité militante ne l’empêche nullement de réussir de brillantes études de sociologie, notamment en explorant des thèmes tels que l’histoire de la technique et la sociologie du sport (sujet sur lequel il poursuivra une longue carrière universitaire, en Allemagne comme au Danemark). Sa culture actualisée et non nostalgique fait de lui la figure jeune la plus prometteuse de la petite mouvance néo-droitiste en Allemagne dans les années 1960.

Son premier engagement se fera, vers treize ou quatorze ans, dans la Deutsch-Soziale Union d’Otto Strasser. Par la suite, il sera un rédacteur régulier de la revue Nation Europa, fondée par Arthur Ehrhardt. Cette collaboration durera de 1961 à 1974. Cette assiduité militante ne l’empêche nullement de réussir de brillantes études de sociologie, notamment en explorant des thèmes tels que l’histoire de la technique et la sociologie du sport (sujet sur lequel il poursuivra une longue carrière universitaire, en Allemagne comme au Danemark). Sa culture actualisée et non nostalgique fait de lui la figure jeune la plus prometteuse de la petite mouvance néo-droitiste en Allemagne dans les années 1960.

(1) Dans le numéro 36 de Nouvelle école, consacré à Vilfredo Pareto et impulsé par Guillaume Faye (seule voix raisonnable à l’époque dans cet aréopage de fanfarons sans réelle culture), j’ai voulu introduire, dans mes deux articles, les linéaments de la querelle des sociologues allemands (ou querelle allemande des sciences sociales). On m’a pris pour un fou. Le pontife qui entendait mener la danse, avec la lourdeur d’un ours de mauvais cirque, préparait son aggiornamento néolibéral et thatcheroïde. Il le ratera lamentablement. Une bonne connaissance de l’empiriocriticisme, via le pamphlet de Lénine (et via les thèses sur Lénine de Henri Lefebvre avec qui Faye entretenait d’excellentes relations), et de la querelle des sociologues allemands, dont Habermas, que Faye lisait attentivement, aurait permis d’être au diapason. Et de le rester. Quarante ans après, après que Faye et moi-même eurent tiré notre révérence, après notre ostracisme par fatwas hystériques répétées à satiété, on patauge toujours dans le solipsisme, dans la doxa à deux balles et surtout dans un insupportable parisianisme.

(1) Dans le numéro 36 de Nouvelle école, consacré à Vilfredo Pareto et impulsé par Guillaume Faye (seule voix raisonnable à l’époque dans cet aréopage de fanfarons sans réelle culture), j’ai voulu introduire, dans mes deux articles, les linéaments de la querelle des sociologues allemands (ou querelle allemande des sciences sociales). On m’a pris pour un fou. Le pontife qui entendait mener la danse, avec la lourdeur d’un ours de mauvais cirque, préparait son aggiornamento néolibéral et thatcheroïde. Il le ratera lamentablement. Une bonne connaissance de l’empiriocriticisme, via le pamphlet de Lénine (et via les thèses sur Lénine de Henri Lefebvre avec qui Faye entretenait d’excellentes relations), et de la querelle des sociologues allemands, dont Habermas, que Faye lisait attentivement, aurait permis d’être au diapason. Et de le rester. Quarante ans après, après que Faye et moi-même eurent tiré notre révérence, après notre ostracisme par fatwas hystériques répétées à satiété, on patauge toujours dans le solipsisme, dans la doxa à deux balles et surtout dans un insupportable parisianisme.