vendredi, 26 mars 2021

Géopolitique et Empire britannique: l'impérialisme libéral de Halford Mackinder

Géopolitique et Empire britannique: l'impérialisme libéral de Halford J. Mackinder

Ben Richardson

Source : https://katehon.com/en/

Les racines de la discipline que sont devenues les études sur les relations internationales font aujourd’hui l'objet d'une enquête ‘’postcoloniale’’. Une figure intellectuelle qui nécessite un tel examen est Halford John Mackinder, un des pères fondateurs de la géopolitique. Les idées de Mackinder, qui ont maintenant plus d'un siècle, conservent une réelle influence de nos jours. C'est notamment son bref essai de 1904 intitulé The Geographical Pivot of History, qui traite de l'importance stratégique de l'Eurasie, qui a été cité avec insistance par les faucons défendant l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak par les États-Unis. Comme eux, Mackinder avait aussi des ambitions impériales. L'œuvre de sa vie a été consacrée au renouveau de l'Empire britannique, dont il craignait qu'il ne soit dépassé par les puissances continentales rivales. Fidèle à sa foi dans la praxis de la connaissance géographique et dans la maîtrise des territoires par les États, Mackinder a également cherché à faire carrière en politique. Les premiers signes de cette transition apparaissent en 1900, lorsqu'il se présente aux élections générales, c’est en soutien à une faction largement oubliée du parti libéral, celle qui s’autoproclamait ‘’impérialiste libérale’’. L'histoire de ses mésaventures électorales permet d'éclairer le contexte idéologique dans lequel la géopolitique a émergé et les buts qu'elle a poursuivis.

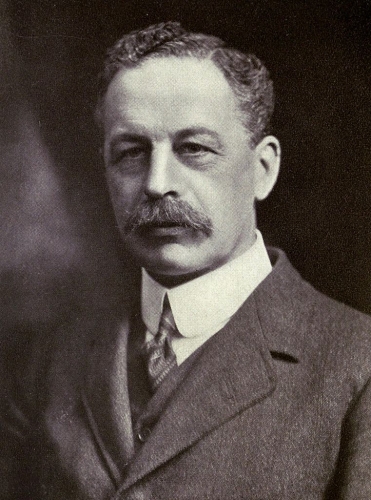

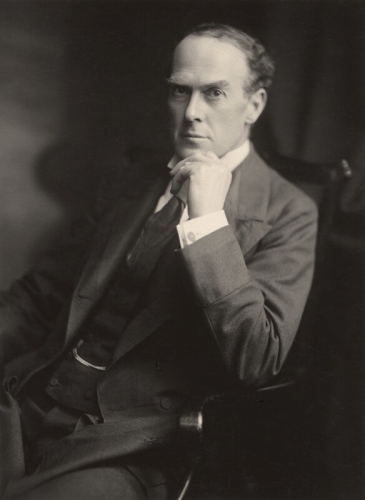

Mackinder a commencé le nouveau siècle comme un homme en pleine ascension. Le 22 janvier 1900, il arrive triomphalement à la Royal Geographical Society pour donner une conférence sur son ascension du mont Kenya. Il fut non seulement le premier Européen à atteindre le sommet de cette montagne africaine, mais aussi le premier à présenter ses résultats à la Société en utilisant la photographie couleur. En combinant le prestige national et l'avancement scientifique, l'expédition a étoffé la réputation de Mackinder en tant que pionnier de la géographie. À ce moment-là, il était surtout connu pour ses contributions scientifiques en tant que directeur du Reading College et que lecteur à l'Oxford School of Geography, deux établissements récemment créés grâce à ses efforts. Au printemps de l’année 1900, il parcourut le pays pour donner des conférences sur le mont Kenya et le 3 octobre - jour du scrutin des élections générales - il devait s'adresser aux nouveaux étudiants à l'hôtel de ville de Reading et recevoir les demandes de bourses pour Oxford. Mais à deux semaines de l'échéance, il met ces projets de côté et décide de se présenter lui-même aux élections dans la circonscription de Warwick et Leamington, dans les Midlands.

Cette décision soudaine est curieuse. Mackinder n'avait aucun sponsor politique à cette époque et aucun lien avec la circonscription où il se présentait, si ce n'est qu’il avait donné quelques cours complémentaires du programme de l'université à l'hôtel de ville de Leamington, une décennie auparavant. Il est possible qu'il ait été recommandé à l'association libérale locale par J. Saxon Mills, un ancien maître du Leamington College et devint ainsi le premier choix de ce caucus politique comme candidat. Mills aurait connu Mackinder par le biais du mouvement pour l’extension de l'université et aurait eu des opinions similaires aux siennes sur les questions relatives à l’Empire. Mais pourquoi entrer dans la course électorale si tard dans la campagne? Peut-être Mackinder cherchait-il à se distraire. Alors qu'il recevait l'adulation du public pour ses exploits en Afrique de l'Est, dans sa vie privée, il traversait une séparation douloureuse avec sa femme. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que le jour où il reçut l'offre de l'association libérale de Leamington, il a immédiatement télégraphié en retour et est parti les rencontrer le soir même.

L'élection générale de 1900 fut une élection ‘’kaki’’, ainsi nommée parce qu'elle fut dominée par des questions militaires relatives à l'annexion britannique des États indépendants des Boers. Mackinder est sans équivoque sur cette question. Il soutient la guerre des Boers et pense que tout sentiment pacifiste ou anti-impérial doit être mis de côté afin que la Grande-Bretagne puisse demeurer dans le monde ‘’une force pour la liberté’’. Désireux de faire comprendre sa position à l'Association libérale, Mackinder lui dit : « Si nous tenons à nos libertés britanniques, nous devons être prêts à défendre ces libertés lorsque l'occasion se présente, non seulement contre de petites puissances, mais contre de grandes puissances mondiales, presque aussi grandes que nous. Par conséquent... il est impossible à notre époque, quels que soient nos souhaits, de rester des ‘’petits Anglais’’ ». Mackinder était donc un impérialiste libéral, mais ne croyait pas pour autant que toutes les guerres étaient bonnes, car la guerre est toujours un désastre - (‘’écoutez, écoutez’’) – mais, ajoutait-il, ‘’il ne serait pas partie prenante pour omettre quoi que ce soit qui rendrait moins facile pour eux d'apprécier leurs libertés britanniques ou de conserver le pouvoir d'étendre ces libertés’’.

C'est un message qu'il répète tout au long de sa campagne, insistant sur la nécessité pour la Grande-Bretagne de se protéger contre les puissances en développement rapide qu’étaient à l’époque l'Allemagne et les États-Unis ; cette protection devrait s’articuler, pendait-il, par la mise en place d’une fédération impériale avec l'Australie (blanche), le Canada et l'Afrique du Sud: "une ligue de démocraties, défendue par une marine unie et une armée efficace". Sa position optimiste et son éloquence renommée inquiètent manifestement l'opposition, à tel point que le gros bonnet unioniste Joseph Chamberlain se rend à Warwick et Leamington à la veille des élections pour parler en faveur du candidat sortant. Après des remarques introductives dans lesquelles Mackinder était qualifié de "bâtard" en raison de son appartenance politique indéfinissable, Chamberlain ridiculisa ensuite son allégeance mal placée, déclarant : ‘’la seule faute que je trouve à M. Mackinder, c'est qu'il n'est pas membre de notre parti... J'espère qu'après cette élection, il jugera bon de rejoindre les Liberal Unionists’’.

En fait, les arguments de Mackinder en faveur de l'impérialisme libéral n'ont pas convaincu l'électorat. Bien qu'il ait manqué toute l'élection parce qu’il s’occupait d’affaires gouvernementales en Afrique du Sud, son adversaire Alfred Lyttelton a consolidé sa majorité et a gagné avec 59 % des voix. De manière quelque peu vaniteuse, Mackinder attribue cette défaite à la mauvaise organisation de l'association libérale locale, en leur rappelant que "les élections ne sont pas gagnées par des réunions publiques": « Les élections ne se sont pas jouées dans les réunions publiques, aussi enthousiastes aient-elles été, sinon nous les aurions gagnées ». Malgré cette défaite et ces reproches, l'association l’a dûment remercié et l'a acclamé avec le célèbre refrain de He's a jolly good fellow.

Sir Alfred Lyttelton.

Mais Mackinder n'en avait pas encore fini avec la politique politicienne. Trois ans plus tard, une élection partielle fut convoquée, car Lyttelton avait été promu au poste de secrétaire aux Colonies et un candidat devait se représenter dans sa circonscription. Cette promotion de Lyttelton fait suite à la démission de Joseph Chamberlain, qui dut quitter le cabinet suite à une controverse ; il se mit alors à faire campagne en faveur d'une réforme tarifaire. Mackinder est en plein accord avec le désir de Chamberlain de faire de l'Empire britannique un bloc commercial protégé. Il rejoint la Tariff Reform League et, répondant à l'espoir de Chamberlain, passe effectivement dans le camp des Unionistes. Il propose même de se rendre à Leamington pour parler en faveur de son ancien adversaire, ce qui est, selon ses propres termes, "le seul comportement viril que je puisse adopter". La réaction du Liberal Club de la ville a été de décrocher la photo de Mackinder du mur, de la lacérer et de brûler ce qui en restait. On a conseillé à Mackinder de ne pas se rendre dans la ville.

Au moins, Lyttelton a apprécié l'offre. L'année suivante, en tant que secrétaire aux Colonies, il a présidé à la conférence de Mackinder sur l'Empire britannique, soutenue par de nombreuses illustrations. La teneur de cette conférence -et les illustrations qui l’accompagnaient- devaient être utilisées dans les écoles pour édifier des émules patriotiques, prêtes à servir l’Empire. Le projet se concrétisera dans les manuels préparés pour le Visual Instruction Committee du Colonial Office, que Lyttelton encourage les gouverneurs coloniaux à adopter. La relation entre les deux hommes se cimenta lors des élections générales de 1906, lorsque Mackinder proposa à nouveau de parler pour Lyttelton, ainsi que pour Arthur Steel-Maitland, un autre réformateur du tarif douanier, qui faisait campagne dans la circonscription voisine de Rugby. Cette fois-ci, l'offre fut acceptée, mais une fois encore, elle tourna mal. Comme le rapporta le London Daily News, lorsque Mackinder se lèva pour prendre la parole lors d'une réunion publique dans une école de Leamington: ‘’ce fut le signal d'une scène de tumulte assourdissant, au-dessus duquel s'élevaient des cris de Mongrel. Il est resté debout pendant cinq minutes en souriant d'un air quelque peu sardonique, puis, demandant un tableau noir, il a écrit à la craie Be fair, as Englishman. De nouveau, prenant place sur l'estrade, M. Mackinder attend patiemment l'occasion, qui ne se présentera jamais, de s'adresser aux électeurs’’.

Sans se décourager, les deux hommes poursuivent leur programme commun et le lendemain, Mackinder prononça un long discours en faveur de la position unioniste sur la réforme tarifaire, qu'il décrivit comme "une question de vie ou de mort pour le pays". Il s'efforça en particulier de discréditer l'affirmation du Parti libéral selon laquelle les tarifs protectionnistes entraîneraient une hausse des prix des denrées alimentaires, ce que Mackinder pensait pouvoir éviter en exploitant "les vastes champs du Canada" comme fournisseur garanti de céréales bon marché. Les électeurs ne sont toujours pas d'accord et Lyttelton perd son siège lors du raz-de-marée libéral qui balaie l'alliance des conservateurs et des unionistes.

Mackinder entre finalement au Parlement en 1910 en tant que député conservateur et unioniste pour la circonscription de Camlachie à Glasgow, mais au début des années 1920, il abandonne complètement la politique partisane pour un rôle technocratique à la présidence de l'Imperial Shipping Committee. Il s'était méfié de la menace que représentait la démocratie représentative pour les experts et l'ordre social ; une réponse directe à ce qu'il considérait comme l'endoctrinement socialiste des travailleurs par le parti travailliste, mais peut-être aussi une amertume persistante à l'égard de ses premières expériences, qui avaient meurtri son ego à Warwick et Leamington. Il avait également le sentiment qu'au Parlement, il n'avait rendu justice ni à son talent ni à sa cause, n'ayant jamais été introduit dans le cercle restreint du gouvernement. À la fin de sa vie, il regrettera de "ne pas s'en être tenu à la géographie seule". Peut-être les choses se seraient-elles passées différemment s'il ne s'était pas précipité dans la politique, surtout pour un parti auquel il allait plus tard tourner le dos. Mais bon, qui a entendu parler d'un impérialiste prudent ?

00:43 Publié dans Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : halford john mackinder, géopolitique, empire britannique, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La 6G, bataille technologique sino-américaine décisive pour la suprématie mondiale

La 6G, bataille technologique sino-américaine décisive pour la suprématie mondiale

par Catherine Delahaye

Ex: https://www.ege.fr

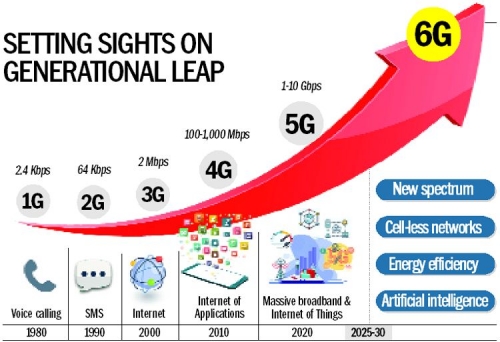

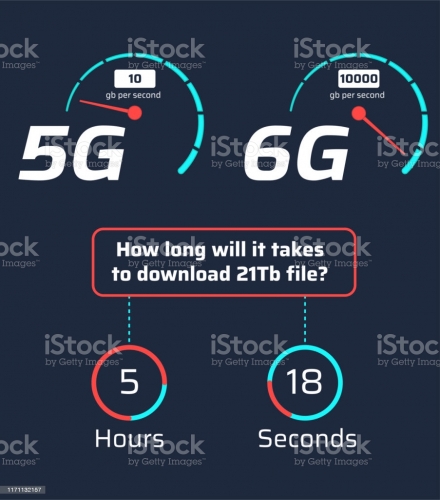

La technologie 5G, dont les spécifications ont été publiées en juin 2020 par l’organisation internationale de normalisation 3GPP (3rd Generation Partnership Project)[1], et la future 6G, qui devrait être effective dans une petite dizaine d’années,[2] sont primordiales pour contrôler les communications tant civiles que militaires, récolter et exploiter une quantité de données toujours plus croissante ; elles sont également stratégiques dans la conquête de l’espace. Et selon une étude sud-coréenne, le marché économique de la 5G+ (la 5G et les futures générations de technologies mobiles) représentera mille milliards USD d’ici 2026.

La notion de route de la soie digitale a été présentée pour la première fois dans un livre blanc chinois en 2015. Partie intégrante de la Belt and Road Initiative (BRI), la technologie de télécommunication mobile n’est cependant pas représentée par une simple ligne tracée sur une carte du monde à l’instar des routes de la soie terrestres et maritimes. C’est surtout, aux yeux du gouvernement chinois, la promesse d’un véritable maillage d’un territoire sans frontières.

Aux Etats-Unis, la technologie est vue à la fois comme l’instrument de puissance par excellence, comme l’indice du niveau de puissance et comme la variable d’ajustement stratégique. De là naîtront des inventions déterminantes pour la géopolitique américaine : l’Arpanet (Internet), le GPS et les drones. Lancée durant le mandat de Donald Trump, la Diplomatie de la technologie et de la science décrit la vision politique américaine appliquée aux nouvelles technologies : faire progresser la liberté par la technologie ainsi que mettre la science et la technologie au premier plan dans la politique étrangère afin d’assurer la sécurité et la prospérité des États-Unis. Parmi les actions de cette diplomatie, figure le 5G Clean Networks : visant à créer un réseau 5G sécurisé et fiable et à protéger les frontières numériques, il s’impose désormais au monde puisqu’en octobre 2020, il fut adopté par 40 pays et 50 opérateurs de télécommunications, dont 25 des 30 alliés de l’OTAN.

La rivalité Chine / États-Unis a évolué depuis 2018[3] et ne s’est jamais autant exprimée ouvertement que ces dernières années. Cependant, les enjeux de télécommunications étaient sur la table dès le départ. Au travers de ce leadership technologique dont les télécommunications mobiles grand public ne sont qu’une des faces visibles, la Chine vise la suprématie mondiale en évinçant les États-Unis et, par-là, les valeurs qu’ils portent en matières politique, économique et sociétale.

La Chine aux commandes des normes mondiales

Dans le secteur des télécommunications co-existent plusieurs organismes internationaux de normalisation tels que le 3GPP, l’ITU (Union Internationale des télécommunications, membre onusien influent auprès du 3GPP) et l’ISO (Organisation Internationale de Normalisation).

Il existe également des instances de normalisation régionales ou nationales ; ainsi par exemples, l’ANSI (Institut national de normalisation américain), la NTIA (Administration nationale des télécommunications et information) et la FCC (Commission fédérale des communications) aux États-Unis, la SAC (Administration de normalisation chinoise) et la CCSA (Agence chinoise de normalisation des télécommunications) en Chine. Il est intéressant de remarquer une brique américaine au sein de cette agence : Qualcomm, via sa filiale chinoise, en est l’un des membres. Ces organismes n’ont généralement que peu de liberté face aux standards internationaux : uniquement dans le cadre des parties manquantes/des options offertes par la norme, à moins de ne pas adopter la norme au niveau national.

Les représentants du secteur (instances nationales, fabricants de puces, autres industriels et équipementiers télécoms, opérateurs…) se réunissent au sein de ces organismes internationaux pour étudier, négocier et établir les normes qui seront ensuite appliquées dans tous les pays. Ainsi, les membres du 3GPP se réunissent trois fois par an pour définir les aspects techniques (features) et les dénominations correspondantes à utiliser, chacun disposant d’un droit de vote égal. Selon des acteurs interrogés,[4] il y a toujours des débats soutenus lors des réunions de standardisation au sein de ces instances internationales.

Dans les faits, les normes sont principalement écrites et promues par les grands équipementiers. Chacun pousse ses propres solutions, le but étant d’avoir un leadership technologique et économique. En effet, les détenteurs de brevets dits « essentiels »[5], utilisés dans une norme peuvent prétendre à des royalties et ont un meilleur accès au marché car ils peuvent fabriquer les équipements nécessaires avant même que leurs concurrents commencent à y réfléchir.

A ce jour, la Chine maîtrise parfaitement les organismes internationaux du secteur. Ainsi, le haut fonctionnaire et ingénieur chinois, Houlin Zhao, a entamé son deuxième mandat de quatre ans le 1er janvier 2019 à la direction de l’ITU. L’IEC (Commission électrotechnique internationale) comprend 188 membres chinois répartis au sein des différents comités techniques, soit le plus grand nombre de représentants à égalité avec la France, l’Italie, l’Allemagne, la Suède et le Japon, les Etats-Unis avec 171 membres étant au 19è rang.

Cette coopération internationale n’existait pas à l’époque de la 2G et de la 3G, d’où les problèmes d’interopérabilité des systèmes. Par exemple, à l’époque de la 3G, un appareil américain ne fonctionnait pas à l’étranger en raison de normes différentes, et vice versa.

Si la 4G et la 5G sont devenus des standards mondiaux par l’entremise de ces instances internationales de normalisation, rien ne permet, à ce jour, d’affirmer qu’il en sera de même pour la 6G. Alors que les instances de normalisation n’ont encore fixé aucune feature de la 6G, les centres de recherche, les universités et les acteurs industriels de la 5G travaillent déjà depuis plusieurs années sur des technologies et des applications qui pourraient un jour relever de cette 6G, renversant ainsi les rôles entre instances de normalisation et acteurs industriels. C’est d’ailleurs l’un des risques pour la 6G.

Les enjeux technologiques de la 6G

Pourtant, la 6G n’en est encore à ses débuts. Selon un livre blanc publié par l’Université finlandaise d’Oulu, elle doit surmonter plusieurs obstacles techniques en matière de recherche fondamentale, de conception du matériel et d’impact environnemental avant d’être commercialisée.

Ce que les scenarii de films de science-fiction ont imaginé il y a des années, la 6G le permettra. Parmi les améliorations de la 6G est envisagée une latence extrêmement faible, notamment nécessaire aux performances des marchés financiers, des véhicules autonomes, de l’intelligence artificielle, de la médecine et de la défense... Si la 5G réduit aujourd’hui la latence à 5 millisecondes, la 6G pourrait la réduire à moins d’une milliseconde. C’est le pari qu’a fait Cisco en décembre 2019, en rachetant Exablaze, spécialiste de la faible latence. Le débit sera bien plus élevé que celui de la 5G (de 10 à 8000 fois selon les premières estimations). Ainsi, les applications que la 6G semble pouvoir rendre réelles sont nombreuses :

- Les machines équipées de caméras alimentées par la 6G seraient capables de traiter des données avec des résolutions, des angles et des vitesses inimaginables ; et ainsi connaître la position exacte d'un objet terrestre, maritime ou aérien et le contrôler à distance deviendrait un jeu d’enfant.

- Des puissances de calcul démultipliées en exploitant au mieux les ressources de l’intelligence artificielle ; et ainsi gérer en temps réel la multitude de données et d'informations exponentielles, nécessaires à une prise de décision.

- La réalité virtuelle augmentée permettrait d’afficher des hologrammes volumétriques à taille réelle, en interaction possible avec l’original physique : tout pourrait être reproduit numériquement et à taille réelle ; un moyen aussi d’explorer et de surveiller la réalité dans un monde virtuel, sans aucune contrainte temporelle ou spatiale.

- Utilisée dans l’espace, elle unifierait les modes de transmission entre satellites et réseaux terrestres et aussi couvrirait les océans.

« À l'ère 6G, nous verrons des applications qui non seulement connecteront les humains aux machines, mais également les humains au monde numérique, assure Peter Vetter, responsable de la technologie au sein du centre R&D Bell Labs. Une connexion aussi sécurisée et privée peut être utilisée pour des soins de santé préventifs ou même pour créer un réseau 6G avec un sixième sens qui comprendrait intuitivement nos intentions, rendant nos interactions avec le monde physique plus efficaces et anticipant nos besoins, améliorant ainsi notre productivité. »

Plusieurs visions techniques s’affrontent, par exemples celles de Huawei et Google. L’enjeu de l’une comme l’autre de ces solutions reste un accès facile aux données stockées grâce à la 6G, afin qu’elles puissent être transformées en intelligence (sécurité, machine learning, transports -la Chine a pour objectif une complète automatisation des autoroutes pour 2028).

Ainsi, Huawei a une vision très centralisée de la gestion des données : construire des smart data centers utilisant l’intelligence artificielle, solution la plus simple et la moins chère, car déjà existante pour la 5G. Wang Ruidan, directeur adjoint du Centre national des infrastructures scientifiques et technologiques, a déclaré lors d’un forum à Pékin dédié à la recherche scientifique numérisée que « le partage, l’analyse et la gestion des données sont essentiels pour l’innovation scientifique et technologique à l’ère du big data. »

La vision de Google est totalement à l’opposée. Grâce au Google Mistral+, un data center miniaturisé sur quelques centimètres carrés, l’intelligence est distribuée entre plusieurs milliards de machines interconnectées.

L’Europe : terrain de confrontation sino-américaine ?

La confrontation sino-américaine sur le territoire européen est déjà présente au travers des nouvelles associations interprofessionnelles et projets en rapport avec la 6G qui se sont développés dans les milieux universitaires, industriels et publics.

Ainsi, l’Université d’Oulo en Finlande a mis en place le 6G Flagship, écosystème de recherche et de création conjointe pour l’adoption de la 5G et l’innovation 6G, programme nommé par l’Académie de Finlande, une agence gouvernementale de financement de la recherche scientifique de haute qualité. Le budget total du programme de huit ans est de 251 M EUR. En septembre 2019, le 6G Flagship a publié le premier livre blanc 6G au monde intitulé Key Drivers and Research Challenges for 6G Ubiquitous Wireless Intelligence. Mehdi Bennis, professeur agrégé à l’Université d’Oulu, déclare que « la normalisation ne commencera pas avant 2028, et [que] nous sommes donc en train de préparer le terrain pour les besoins de cette génération ».

Le 6G Flagship organise un sommet annuel international depuis 2019. Le 2è sommet s’est tenu virtuellement en mars 2020 autour d’experts du monde entier, y compris la Chine et les États-Unis. Côté chinois, industriels et universitaires se sont relayés dans les présentations : ZTE, Huawei, l’Institut de recherche de China Mobile, l’Université des sciences et technologies de Hong Kong et l’Université de Tsinghua. Côté américain, ce sont essentiellement des universitaires qui sont intervenus : Cornell University, Northeastern University, Columbia University, Rice University ainsi que deux acteurs industriels : RF Communications Consulting & Eridan Communications et Intel.[6]

Les opérateurs s’emparent de la 6G et leurs jeux d’influence se déploient également au sein des associations professionnelles existantes. Basée en Allemagne, notamment membre du 3GPP et de la GSMA[7], l’alliance NGMN (Next Generation Mobile Network) est une initiative fondée en 2006 par les principaux opérateurs de réseaux mobiles mondiaux. Elle revendique plus de 80 membres, acteurs de l’industrie et de la recherche en télécommunications mobiles. Environ un tiers sont des opérateurs mobiles, ce qui totalise plus de la moitié des abonnés mobiles au niveau mondial. Les autres membres sont des fournisseurs et fabricants représentant plus de 90 % du marché mondial du développement de réseaux mobiles, ainsi que des universités ou des instituts de recherche privés. Parmi eux, peuvent être cités de nombreux acteurs chinois et américains tels que : China Mobile, Huawei, ZTE, T-Mobile, Intel, Mavenir, Qualcomm et Johns Hopkins University.

En octobre 2020, l’alliance a lancé un nouveau projet, Vision and Drivers for 6G, élaboré pour insuffler une orientation dans les recherches et applications 6G auprès de toutes les parties prenantes. Il facilitera également les échanges d’informations entre les membres et les parties prenantes concernées.

Au niveau de l’Union européenne, le consortium Hexa-X, dédié à la 6G et opérationnel depuis janvier 2021, entre également dans le terrain de confrontation entre Etats-Unis et Chine. Le projet s’inscrit dans Horizon 2020, le programme-cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne (80 milliards EUR d'investissement sur sept ans). Nokia en est à la tête aux côtés d’Ericsson et d’une vingtaine de laboratoires de recherches et d'entreprises, tous acteurs européens du secteur. L’influence américaine s’infiltre cependant dans le projet : les Etats-Unis y sont représentés via le fabricant de puces Intel.

Sur le front américain : la course à l’armement a commencé

Les Etats-Unis restent à la traîne dans la 5G. S’ils sont présents dans les routeurs avec Cisco, les transmissions optiques avec Ciena, les puces avec Qualcomm et les smartphones avec Apple, ils ne disposent plus d’équipementiers mobiles. Les trois grands acteurs dans ce domaine, Nortel, Motorola et Lucent Technologies, ont tous disparu lors des transitions vers la 3G puis la 4G.

Ainsi, malgré la multitude d’acteurs industriels et numériques américains, les États-Unis sont conscients d’avoir perdu la bataille de la 5G. Ils essaient de limiter les pertes en utilisant l’extra-territorialité de leur droit et leur longue pratique de la communication d’influence auprès de leurs alliés historiques, plus particulièrement pour promouvoir la défense de la démocratie, en soutenant le club des « techno-démocraties » en zone Indo-Pacifique, Taïwan, Japon et Corée du sud, et contrer la montée en puissance de la Chine, jugée « techno-autoritaire ».

En février 2019, Trump indiquait dans un tweet vouloir développer la 6G dès que possible.[8] Néanmoins, l’Administration américaine n’en a fait un élément essentiel de souveraineté et de sécurité nationale que récemment et n’avait jusqu’alors pas débloqué de budget pour soutenir les actions R&D des acteurs du secteur.

En septembre 2020, le cabinet de conseil BCG publiait une étude à l’attention des décideurs politiques américains afin de les encourager à se concentrer sur cinq facteurs clés critiques (le réseau, le spectre, l’innovation R&D, le climat et les talents humains). Ils souhaitaient aussi s’assurer que les États-Unis aient un avenir minimum dans l’industrie des télécommunications, ces mêmes cinq thématiques étant elles aussi étudiées par les Chinois. « J’ai l’impression que nous nous sommes enthousiasmés sur d’autres choses comme l’intelligence artificielle et les progrès logiciels comme le cloud, déclarait le professeur Tommaso Melodia, directeur de l’Institut des objets sans fil de l’Université Northeastern, en novembre 2020. Nous avons pris le sans-fil comme un acquis et nous nous rendons maintenant compte, avec la pandémie, que toute notre économie dépend de la recherche sur les communications. Nous ne pouvons pas tenir cela pour acquis ; la Chine ne l’a pas fait. » Peter Vetter confirme que « cette technologie est si importante qu’elle est devenue dans une certaine mesure une course à l’armement. Il faudra une armée de chercheurs pour être compétitif. Contrairement à la 5G, l’Amérique du Nord ne laissera pas la Chine prendre le leadership. »

Dans les faits, il est vrai que seuls les universitaires américains travaillent sur la 6G depuis 2018. Par exemple, en 2019, NYU Wireless luminary Ted Rappaport, un des premiers partisans de la 5G dans le spectre d’ondes millimétriques, a publié un article sur la 6G dans les fréquences supérieures à 100GHz. Également en 2019, la FCC a approuvé des expériences dans le spectre au-dessus de 95GHz. Et en 2020, la Spectrum Innovation Initiative de la NSF (Agence nationale pour recherche scientifique fondamentale) a commencé à préconiser un nouveau Centre national de recherche sur le spectre sans fil (SII-Center) pour « aller au-delà de la 5G, de l’IoT et des autres systèmes et technologies existants ou à venir afin de tracer une trajectoire assurant le leadership des États-Unis dans les technologies, systèmes et applications sans fil à venir, en science et en ingénierie, grâce à l’utilisation et au partage efficaces du spectre radio. »

Aujourd’hui, les États-Unis ont commencé à dresser des lignes communes pour le combat 6G.

En février 2021, Apple annonce recruter des ingénieurs télécoms pour « faire partie d’une équipe définissant et effectuant des recherches sur les normes de prochaine génération comme la 6G ».

L’ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions), a lancé la Next G Alliance en octobre 2020 pour « faire progresser le leadership nord-américain en matière de 6G ». Les membres de l’alliance comprennent des géants (Google, Apple, Facebook, Microsoft), des opérateurs mobiles (AT&T, Verizon, T-Mobile), des fournisseurs de technologies et de logiciels (Ciena, Qualcomm, VMware) ainsi que Nokia, Ericsson et Samsung considérés comme des alliés. Les sujets traités vont de la réalité augmentée, à la communication entre machines inférieure à la milliseconde, aux données toujours plus concentrées et accessibles, au développement des interfaces cerveau-machine comme celles de Neuralink, société fondée par Elon Musk. Cette initiative servira également à influencer les priorités de financement de l’Administration américaine et les mesures qui soutiendront l'industrie technologique. La Présidente d’ATIS, Susan Miller, souhaite que l’Administration, la communauté universitaire américaine et l’industrie américaine du secteur travaillent en partenariat public-privé pour accélérer le développement de la 6G. Plus précisément, l’ATIS demande un financement fédéral et des crédits d’impôt pour la R&D 6G, ainsi que plus de spectre et de zones de développement dans le pays.

En Chine : l’expansionnisme sur terre et dans l’espace

La Chine compte plus d’abonnés 5G que les États-Unis, non seulement au total mais par habitant. Plus de smartphones 5G y sont commercialisés, et à des prix plus bas. La couverture 5G est plus répandue et les connexions en Chine sont, en moyenne, plus rapides qu’aux États-Unis.

Alors qu’à l’heure actuelle la Chine compte près de 700 000 stations de base 5G à travers son territoire (les Etats-Unis ne disposant pas d’une centaine de milliers), elle compte en construire plus de 600 000 nouvelles au cours de l’année 2021 a annoncé le ministre chinois de l’Industrie et de l’Informatisation, Xiao Yaqing, en décembre 2020 lors d’une conférence. Selon les estimations de Wu Hequan, membre de l’Académie chinoise d’ingénierie, le nombre total de stations de base 5G en Chine pourrait même atteindre plus de 1,7 million d’ici la fin de l’année prochaine.

Et la crise sanitaire de la COVID-19 ne va pas stopper cette expansion nationale et internationale. Bien au contraire, durant la session annuelle du Parlement en mai 2020, le Premier ministre a clairement indiqué que le plan de relance chinois passerait notamment par le développement de nouvelles infrastructures numériques et centres de données.

Malgré plusieurs embargos et moratoires commerciaux, les entreprises chinoises ont encore leur mot à dire dans le marché des équipements et technologies mobiles. Huawei apparaît clairement comme le chef de file de l’industrie 6G en Chine. Fin septembre 2019, Ren Zhengfei, PDG fondateur de Huawei, affirmait que cela faisait « entre trois et cinq ans que son groupe travaillait sur la 6G ». Il ajoutait que même si l’entreprise travaillait simultanément sur la 5G et la 6G, elle en était au début et avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant que la commercialisation ne commence. Les recherches chinoises sur la 6G passent aussi par l’Europe et le continent américain. Selon les médias locaux, Huawei dispose d’un centre de recherches 6G au Canada et a lancé, à Sophia Antipolis en France, une chaire de recherche sur la 6G avec l'école d'ingénieurs Eurecom. « Les Etats-Unis placent leurs espoirs dans la 6G. Mais en matière de recherche 6G, Huawei mène le monde » avait affirmé Ren Zhengfei dans une interview au New York Times en 2019.

D’autres entreprises chinoises participent également à cette R&D 6G. China Unicom, l’un des trois plus grands opérateurs chinois, a mis en place dès 2019 un groupe de recherche axé sur les communications Térahertz, l’une des technologies de base pressenties pour la 6G.[9] En mai 2020, ZTE s’est associé à China Unicom pour développer la 6G et « promouvoir la fusion profonde entre le 6G et les réseaux satellites, l’IoT, l’IoV (Internet des véhicules) et l’Internet industriel ». En juin 2020, Huawei a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec China Unicom et Galaxy Aerospace pour développer une solution d’intégration air-espace-sol pour la 6G. Par ailleurs, Huawei s’attaque à la région Indo-Pacifique en commençant par l’Australie, l’un des alliés historiques des Etats-Unis mais également signataire du RCEP. En effet, le Sydney Morning Herald a récemment indiqué que Huawei voulait entamer des discussions avec le gouvernement australien sur la meilleure façon de collaborer à la R&D 6G et d’éviter une répétition de l’interdiction de la 5G. « La discussion que nous voulons maintenant avoir avec le gouvernement australien est : Que faisons-nous lorsque la 6G sera là ? Parce que Huawei ou une autre entreprise chinoise sera définitivement leader dans ce domaine. » a précisé Jeremy Mitchell, directeur des affaires commerciales de Huawei en Australie.

La Chine semble véritablement en tête de cette course technologique à la 6G

Elle a commencé la recherche autour des technologies 6G dès 2018 avec l’ambition de déployer la 6G en 2029. Dès novembre 2019, le ministère des Sciences et des Technologies a créé deux groupes de travail pour mener des recherches sur la 6G et valoriser les travaux de Huawei déjà menés sur ce sujet. Le premier groupe est composé des ministères concernés chargés de promouvoir la R&D 6G dans le pays ; le deuxième groupe, Objectif 2030, rassemble trente-sept spécialistes issus d’universités, d’institutions et d’entreprises. Le Vice-Ministre Wang Xi des Sciences et des Technologies a déclaré que la voie technique pour la 6G reste floue et a souligné que les indicateurs clés et les scenarii d’application n’ont pas encore été standardisés.

Le lancement d’un satellite 6G par l’agence spatiale chinoise le 6 novembre 2020 en est une première concrétisation. Connu sous le nom de Tianyan-5, le satellite de télédétection a été développé par l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine qui a travaillé avec Chengdu Guoxing Aerospace Technology et Beijing MinoSpace Technology. Il va permettre de vérifier les performances de la technologie 6G dans l’espace car sa bande de fréquence s’étendra de la fréquence des ondes millimétriques 5G à la fréquence Térahertz. Ils espèrent ainsi pouvoir étudier le comportement de cette technologie depuis l’espace et tester la communication entre un satellite et le sol terrestre : un moyen d’améliorer la couverture Internet mais aussi d’unifier les modes de transmission entre les satellites, les réseaux terrestres et de couvrir toute la planète, océans inclus. Le satellite devrait également permettre de surveiller et de détecter les catastrophes naturelles comme les incendies de forêt mais sera aussi utile pour superviser les ressources forestières, surveiller la conservation de l’eau. On peut cependant aisément imaginer bien d’autres motifs de surveillance.

Les lignes de combat sont également alignées côté chinois. En mars 2021, comme chaque année, l’événement China’s Two Sessions permet aux dirigeants des plus grandes entreprises technologiques chinoises de rencontrer les membres du gouvernement pour définir une politique commune. Cette année, les propositions des géants du web, entre autres Tencent, Xiaomi, Baidu et Lenovo, font écho aux objectifs du gouvernement en matière de 6G, d’intelligence artificielle, de conduite autonome ou encore d’informatique quantique.

Conclusion

A l’instar du Royaume-Uni qui contrôlait la planète en tenant la mer au 19è siècle, la puissance qui dominera la 6G dirigera le monde du 21è siècle. Mais cette bataille sino-américaine de la 6G sera-t-elle la dernière pour la suprématie et un nouvel ordre mondial ? Il reste une dizaine d’années avant que la 6G ne se concrétise et obtienne un certain potentiel de profits pour les opérateurs et industriels télécoms, mais il est certain que le premier pays à détenir des brevets technologiques 6G gagnera. La 6G promet des applications stratégiques dans les domaines militaire et civil. De l’Internet of Things, elle va nous faire passer à :

- l’Internet of Senses, des technologies qui permettent de « communiquer numériquement le toucher, le goût, l’odorat et la sensation de chaleur ou de froid » ;

- et à I’Internet of Behaviors, des technologies qui analyseront, imiteront et géreront sans cesse nos modes de fonctionnement et de pensée.

Pour l’instant, les États-Unis et la Chine sont surtout impliqués dans une démonstration musclée, sur leurs territoires mais également dans le reste du monde, avec des batailles d’annonces médiatiques et des organisations structurées en parallèle pour obtenir le leadership dans ce qui sera le prochain système de communication sans fil au monde, ou la prochaine révolution industrielle.

Cependant, les observateurs du secteur craignent de plus en plus que la rupture géopolitique entre les États-Unis et la Chine ne finisse par casser le travail sur la norme 6G créant ainsi une version américaine et une version chinoise de la technologie qui ne seraient pas interopérables. Si, tel qu’il apparaît aujourd’hui, la Chine reste en avance dans la recherche 6G, Pano Yannakogeorgos, expert du New York University’s Center for Global Affairs, craint que les États-Unis ne repartent sur l’ancien système différencié en créant leurs propres normes.

Le monde pourrait alors se retrouver coupé en deux, avec deux standards de communication différents, l’un dominé par les Chinois, l’autre par les Américains.

Catherine Delahaye.

00:33 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : chine, états-unis, 6g, 5g, technologie, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le souverainisme gallois, pas plus identitaire que sa version écossaise

Le souverainisme gallois, pas plus identitaire que sa version écossaise

En tant que tel, le projet de souveraineté est officiellement porté par le Plaid Cymru d’Adam Price, parti dont le programme n’est pas sans rappeler celui des socio-démocrates du Scottish National Party (SNP) ou du Parti québécois (PQ). À l’origine ce parti fondé en 1925 faisait de la défense des traditions et de l’ethnie galloises le point central de son programme, une démarche “volkish” qui le rapprocha idéologiquement d’autres mouvements anticonformistes de l’avant-guerre. Toutefois, il s’est converti dans les années 60 dans la défense d’une souveraineté civique vidée de tout substance. Le parti annonce d’entrée de jeu son adhésion au multi-culturalisme en faisant une profession de foi, qui, bien qu’historiquement pas tout à fait vraie, est sans ambiguïté : « L’idée du Pays de Galles comme une communauté de communautés, unies dans sa diversité, a toujours été au cœur de la mission du Plaid Cymru. » (LIEN).

Exactement comme c’est le cas dans cette constellation séparatiste qui comprend les Écossais, les Catalans, les Basques, les Québécois, les Bretons et tant d’autres.

Ce n’est pas nécessairement que ces peuples ont renié leurs racines ou ne tiennent pas à leur identité, mais plutôt que les élites indépendantistes rejettent toute forme de nationalisme pour adopter une approche mièvre dictée par la rectitude politique. La souveraineté peut donc avancer sans risque de se faire diaboliser. Mais le remède est parfois pire que le mal qu’on veut curer : en renonçant à définir le peuple qu’ont dit représenté, en le limitant à une expression purement géographique, on porte un projet vide. L’indépendance est un projet visant à permettre à un peuple, doté de caractéristiques qui lui sont propres, et non à un territoire, qui n’est sans le peuple qui l’habite qu’une parcelle de terre, au rang de nation souveraine.

Sans cette prise de conscience, tout rêve souverainiste reste un simple projet de bureaucrate qui espère éviter de dédoubler sa paperasse à deux administrations.

Mais il y aussi le terme souveraineté que ni le SNL, ni le PQ, ni même le Plaid ne définissent réellement. On fait l’impasse sur le « peuple » mais également sur la « souveraineté » comme telle. Car dans les faits, comme l’a fort bien souligné Pierre Hillard, ce que proposent souvent les souverainistes actuels c’est de simplement faire sauter l’administration nationale pour se placer directement sous tutelle des organismes internationaux. Sur ce point il n’a pas tout à fait tort : le SNL et le Plaid sont partisans d’une Union européenne forte et le Parti québécois n’envisage pas de se libérer de la tutelle mondialiste actuelle; il aimerait juste qu’un siège à l’OTAN, à l’ONU et au FMI soit marqué d’un fleurdelysée. La souveraineté en ce sens n’est qu’une déformation sémantique : on recherche dans les faits une gestion plus localisée du mondialisme.

Pour en revenir au Pays de Galles, il est peu probable qu’un référendum soit tenu sur la question à brève échéance. Lorsque la poussière retombera après la pandémie, la balloune indépendantiste risque de se dessouffler, à moins bien sûr que le Plaid ne redonne un moteur à sa cause en lui insufflant un sens profond.

00:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Terres d'Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pays de galles, pays celtiques, plaid cymru, grande-bretagne, royaume-uni, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

A quoi servent les poètes? - Réflexions à l’heure du septième centenaire de Dante

A quoi servent les poètes?

Réflexions à l’heure du septième centenaire de Dante

par Alessandro Sansoni

Source : Incursioni & https://www.ariannaeditrice.it/

"A quoi servent les poètes ?". Cette question, qui a aujourd'hui la saveur d'une question d'adolescent qu'un lycéen pourrait poser à son professeur de littérature ou lors d'une discussion entre amis, Martin Heidegger l'a jugée si essentielle qu'il en a fait le titre d'un de ses textes fondamentaux, écrit non par hasard en 1946, pour ensuite se fondre dans le recueil intitulé Sentieri interrotti (ou ‘’errant’’, selon le traducteur des Holzwege), celui du tournant (Kehre) avec lequel le philosophe allemand s'apprête à défier, accompagné des vers de Rainer Maria Rilke et surtout de Hölderlin, la crise de la métaphysique occidentale et la propagation du nihilisme.

Bien sûr, les "poètes" auxquels le grand penseur faisait référence ne sont pas ceux qui se délectent de vers, de rimes ou de liberté, mais ceux qui sont capables d'explorer, avec la force de leurs mots, les profondeurs du langage, entendu comme ‘’maison de l'Être’’, et de s'aventurer jusqu'à déchirer un instant le voile qui recouvre le monde, plaçant le lecteur (ou l'auditeur) sur les traces de ces dieux qui l'ont désormais abandonné.

En bref, Heidegger entend cette catégorie particulière et très rare de poètes qu'il appelle des ‘’dictateurs’’ et qui, avec la force des images qu'ils représentent à travers les mots, ordonnent l'univers, parce qu'après tout ils le pensent.

Et en effet, ce sont eux qui donnent naissance aux civilisations: d'Homère naît la tradition européenne, Virgile formalise la latinitas, Goethe fonde la nation allemande moderne et la liste pourrait être longue, mais les ‘’dictateurs’’ n'exercent pas une simple fonction politique, agissant avec la force de leur ‘’dictée’’ sur les peuples qui utilisent leur propre langue, ils construisent même de véritables cosmogonies de valeur universelle: ils dévoilent la Lumière et la Vérité.

Et le questionnement heideggérien, avec les significations complexes qu'il dévoile, nous amène inévitablement à réfléchir sur Dante Alighieri, peut-être le plus conscient des ‘’dictateurs’’ de la puissance de son Art.

Dante codifie une langue, conçoit une nation, définit une axiologie, légitime une idéologie (l'impériale), cisèle un chef-d'œuvre artistique, mais surtout il se conduit, et nous avec lui, à la rencontre de ce qui est primordial. Ce n'est pas une coïncidence si tout le cadre théologique de l'Église catholique des sept cents dernières années, tant dans la comparaison entre les sages que dans la représentation populaire de l'au-delà, ne pouvait ignorer ce qui est contenu dans la Divine Comédie.

Ce que Dante nous raconte, en milliers d'endécasyllabes en tercets enchaînés, c'est un véritable Pèlerinage, comme l'ont constaté tous ceux qui ont entrepris une telle démarche et qui ont en même temps réfléchi au fait que, à la fatigue et au renforcement physique et biologique progressif que produit un parcours effectué à pied au fil des jours et des semaines, correspond une lente mais inexorable transformation et progression spirituelle. Un parcours intérieur, qui de la recherche et de l'installation dans les souvenirs les plus lascifs et pécheurs visant à atténuer la souffrance des efforts des premiers jours de marche, conduit lentement, à mesure que le corps s'entraîne et gagne en force, d'abord à une réflexion intellectuelle plus méditée sur les choses du monde et ensuite à la recherche du sens authentique, transcendant, mystique, auquel l'itinéraire entrepris doit finalement conduire : l'ouverture du regard sur l'Ineffable.

Surtout, "on a besoin des poètes pour cela" et d'autant plus aujourd'hui, alors que, comme le dit Agamben, la maison brûle, que nos certitudes s'effondrent et que l'inquiétude face à la pandémie et les mesures prises pour la combattre semblent vouloir nous réduire à notre seule matrice biologique, où la protection médicale devrait être le seul but de nos actions. Comme si la Vie n'était pas beaucoup plus, n'était pas d'abord un Risque (plus ou moins grand) pour attraper ce qui est Beau dans le monde.

Un monde devenu indigent, pour le dire encore avec Heidegger, précisément parce que les dieux et Dieu l’ont fui, précisément parce que tout semble se réduire à la peur et à l'absurdité de vouloir éviter à tout prix la mort imminente: comme si la Mort ne nous emportait pas toujours, étant consubstantielle à la Vie, la complétant.

En somme, en nous souvenant de Dante au cours des sept cents ans qui se sont écoulés depuis sa mort, nous ressentons l'absence des ‘’dictateurs’’ et nous comprenons que nous aurions besoin d'eux, sinon précisément parce que nous voudrions suivre leurs traces dans une époque si démunie que nous ne sommes même plus capables de remarquer l'absence de Dieu comme un manque, du moins de la rendre plus supportable et moins désorientante, esthétiquement parlant, avec un peu de vernis sur rien.

00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dante, heidegger, philosophie, poésie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook