Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

La Guerre comme Expérience Intérieure

La Guerre comme Expérience Intérieure

Analyse d'une fausse polémique

«Pour le soldat, le véritable combattant, la guerre s'identifie à d'étranges associations, un mélange de fascination et d'horreur, d'humour et de tristesse, de tendresse et de cruauté. Au combat, l'homme peut manifester de la lâcheté ou une folie sanguinaire. Il se trouve alors écartelé entre l'instinct de vie et l'instinct de mort, pulsions qui peuvent le conduire au meurtre le plus abject ou à l'esprit de sacrifice» (Philippe Masson, L'Homme en Guerre 1901-2001, Editions du Rocher, 1997).

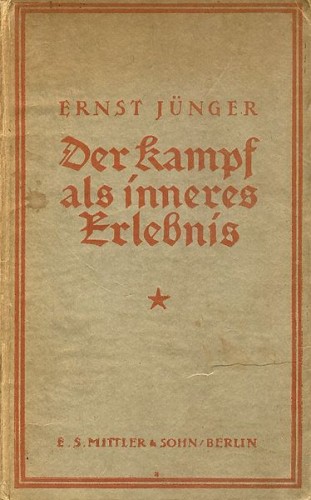

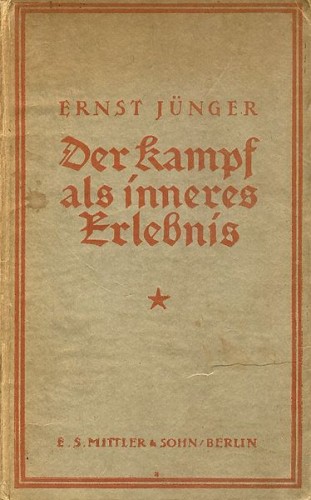

Voici quelques mois paraissait, dernière publication française du vivant de Ernst Jünger, La Guerre comme Expérience Intérieure, préfacée par le philosophe André Glucksmann, chez Christian Bourgois éditeur, maison qui depuis des années s'est fait une spécialité des traductions jüngeriennes. Un texte d'importance, qui vient utilement compléter les écrits de guerre déjà parus de l'écrivain allemand, Orages d'Acier, Boqueteau 125, et Lieutenant Sturm, ouvrages de jeunesse que les spécialistes de son oeuvre polymorphe considèrent à la fois comme les plus vindicatifs, initiateurs de ses prises de position politique ultérieures, et parallèlement déjà annonciateurs du Jünger métaphysique, explorateur de l'Etre, confident de l'intimité cosmique.

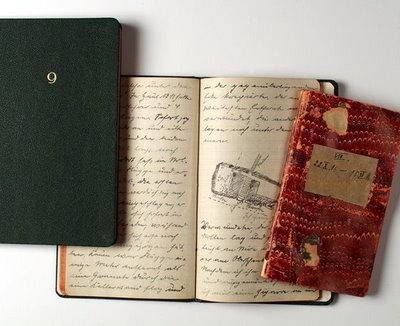

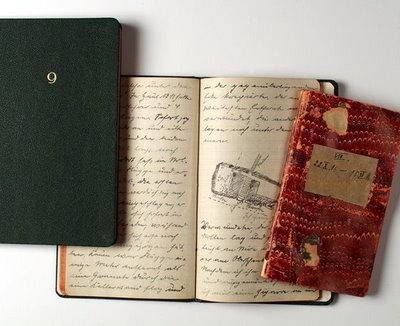

Engagé volontaire au premier jour des hostilités en 1914, quatorze fois blessé, titulaire de la Croix de Fer Première Classe, Chevalier de la Maison des Hohenzollern, de l'Ordre «Pour le Mérite», distinction suprême et rarissime pour un homme du rang, Ernst Jünger publie dès 1920, à compte d'auteur et, comme il se plaira à dire par la suite, «sans aucune intention littéraire», In Stahlgewittern (Les Orages d'Acier), qui le révèlent d'emblée au milieu des souvenirs tous larmoyants des Barbusse, Remarque, von Unruh ou Dorgelès, comme un rescapé inclassable, un collectionneur tant de révélations ontologiques que de blessures physiques et morales. André Gide et Georges Bataille crieront au génie.

Une théorie du guerrier émancipé

Estimant ne pas avoir épuisé son sujet, il surenchérit en 1922 par la publication de Der Kampf als inneres Erlebnis (La Guerre comme Expérience intérieure), qu'il dédie à son jeune frère Friedrich Georg Jünger, lui aussi combattant émérite de la guerre mondiale et talentueux publiciste: «A mon cher frère Fritz en souvenir de notre rencontre sur le champ de bataille de Langemarck». Il découpe son manuscrit en treize courts tableaux, autant de souvenirs marquants de SA guerre, qu'il intitule sans fard Sang, Honneur, Bravoure, Lansquenets, Feu ou encore Veillée d'armes. Nulle trace d'atermoiement dans la plume de Jünger, nul regret non plus: «Il y a davantage. Pour toute une partie de la population et plus encore de la jeunesse, la guerre apparaît comme une nécessité intérieure, comme une recherche de l'authenticité, de la vérité, de l'accomplissement de soi (...) une lutte contre les tares de la bourgeoisie, le matérialisme, la banalité, l'hypocrisie, la tyrannie». Dans ces quelques mots tirés de W. Deist, extraits de son article Le moral des troupes allemandes sur le front occidental à la fin de 1916 (in Guerre et Cultures, Armand Colin, 1994), transparaît l'essentiel du Jünger de l'immédiat après-guerre.

Préambule au récit, la lecture de la préface d'André Glucksmann laisse bien sceptique quant à sa légitimité. «Le manifeste, ici réédité, est un texte fou, mais nullement le texte d'un fou. Une histoire pleine de bruit, de fureur et de sang, la nôtre». En s'enferrant dans les classiques poncifs du genre, le philosophe relègue la pensée de Jünger à une simple préfiguration du national-socialisme, fait l'amalgame douteux entre Der Kampf... et Mein Kampf. Et s'il note avec justesse que le Lansquenet du présent ouvrage annonce le Travailleur de 1932, il n'en restreint pas moins l'œuvre de Jünger à la seule exaltation de la radicalité, du nihilisme révolutionnaire (citant pêle-mêle Malraux, Breton et Lénine), à l'union du prolétariat et de la race sans distinguer la distance jüngerienne de la soif de sang et de haine qui nourriront fascisme, national-socialisme et bolchévisme. A vouloir moraliser un essai par essence situé au-delà de toute morale, Glucksmann dénature Jünger et passe à coté de son message profond.

L'ennemi, miroir de sa propre misère

Là où Malraux voit le «fondamental», Jünger perçoit «l'élémentaire». L'adversaire, l'ennemi n'est pas le combattant qui se recroqueville dans le trou d'en face mais l'Homme lui-même, sans drapeau, l'Homme seul face à ses instincts, à l'irrationnel, dépouillé de tout intellect, de tout référent religieux. Jünger prend acte de cette cruelle réalité et la fait sienne, s'y conforme et retranscrit dans ces pages quelles purent être les valeurs nouvelles qui en émergèrent, terribles et salvatrices, dans un esprit proche de celui de Teilhard de Chardin écrivant: «L'expérience inoubliable du front, à mon avis, c'est celle d'une immense liberté». Homo metaphysicus, Jünger chante la tragédie du front et poétise l'empire de la bestialité, champ-clos où des siècles de civilisation vacillent et succombent sous le poids des assauts répétés et du fracas des bombardements. «Et les étoiles alentour se noient en son brasier de feu, les statues des faux dieux éclatent en tessons d'argile, et de nouveau toute forme forgée se fond en mille fourneaux ardents, pour être refondue en des valeurs nouvelles». Et dans cet univers de fureur planifiée, le plus faible doit «s'effacer», sous les applaudissements d'un Jünger darwiniste appliqué qui voit l'homme renouer avec sa condition originelle de guerrier errant. «C'est ainsi, et depuis toujours». Dans la lutte paroxystique que se livrent les peuples sous l'emprise hypnotique des lois éternelles, le jeune lieutenant des Stoßtruppen discerne l'apparition d'une nouvelle humanité dont il commence à mesurer la force, terrible: «une race nouvelle, l'énergie incarnée, chargée jusqu'à la gueule de force».

Jünger lègue au lecteur quelques-uns des plus beaux passages sur ces hommes qui, comme lui, se savent en sursis, et rient de se constater encore vivants une aube après l'autre: «Tout cela imprimait au combattant des tranchées le sceau du bestial, l'incertitude, une fatalité toute élémentaire, un environnement où pesait, comme dans les temps primitifs, une menace incessante (...) Dans chaque entonnoir du no man's land, un groupe de chuchoteurs aux fins de brusques carnages, de brève orgie de feu et de sang (...) La santé dans tout cela? Elle comptait pour ceux qui s'espéraient longue vieillesse (...) Chaque jour où je respire encore est un don, divin, immérité, dont il faut jouir à longs traits enivrés, comme d'un vin de prix». Ainsi entraîné dans le tourbillon d'une guerre sans précédent, totale, de masse, où l'ennemi ne l'est plus en tant que défenseur d'une patrie adverse mais qu'obstacle à la réalisation de soi —miroir de sa propre misère, de sa propre grandeur— le jeune Jünger en vient de facto à remettre en cause l'héritage idéologique de l'Aufklärung, son sens de l'Histoire, son mythe du progrès pour entrevoir un après-guerre bâti sur l'idéal de ces quelques-uns, reîtres nietzschéens fils des hoplites de Salamines, des légions de Rome et des Ligues médiévales appliquant l'éthique de la chevalerie moderne, «le marteau qui forge les grands empires, l'écu sans quoi nulle civilisation ne tient».

Un sens de l'Homme plus élevé que celui de la nation

L'horreur au quotidien, Jünger la connaît, qui la côtoie sans répit et la couche sans concession aucune sur le papier —«On reconnaît entre toutes l'odeur de l'homme en putréfaction, lourde, douceâtre, ignoblement tenace comme une bouillie qui colle (...) au point que les plus affamés en perdaient l'appétit»— mais, à la grande différence des bataillons qui composeront les avant-gardes fascistes des années vingt et trente, il n'en retire ni haine ni nationalisme exacerbé, et rêve bien plutôt d'un pont tendu au-dessus des nations entre des hommes forgés sur le même moule implacable des quatre années de feu et de sang, répondant aux mêmes amours viriles: «Le pays n'est pas un slogan: ce n'est qu'un petit mot modeste, mais c'est aussi la poignée de terre où leur âme s'enracine. L'Etat, la nation sont des concepts flous, mais ils savent ce que pays veut dire. Le pays, c'est un sentiment que la plante est capable d'éprouver». Loin de toute xénophobie, vomissant la propagande qui attise des haines factices, le «gladiateur» Jünger, amoureux de la France et que touche plus qu'un éclat d'obus de s'entendre qualifié de “boche”, se déclare ainsi proche des pacifistes, «soldats de l'idée» qu'il estime pour leur hauteur d'esprit, leur courage pour ceux qui ne craignent pas seulement de mourir au feu, et leur sens de l'Homme plus élevé que celui de la nation. Aussi peut-il songer lors des accalmies, tapi dans son repli de tranchée, à l'union nouvelle des lansquenets et des pacifistes, de D'Annunzio et Romain Rolland. Effet des bombes ou prophétisme illuminé, toujours est-il que La Guerre comme Expérience intérieure prend ici une dimension et une résonance largement supérieures à celles des autres témoignages publiés après-guerre, et que se dessine déjà en filigrane le Jünger de l'autre conflit mondial, celui de La Paix.

Ce qui fait la beauté de l'existence, son illusoire

«La guerre m'a profondément changé, comme elle l'a fait, je le crois, de toute ma génération» et si elle n'est plus «son esprit est entré en nous, les serfs de sa corvée, et jamais plus ne les tiendra quittes de sa corvée». L'oeuvre intégrale d'Ernst Jünger sera imprégnée de la sélection dérisoire et arbitraire du feu qui taillera dans le vif des peuples européens et laissera des séquelles irréparables sur la génération des tranchées. On ne peut comprendre Le Travailleur, Héliopolis, Le Traité du Rebelle sans se pénétrer du formidable (au sens originel du terme) nettoyage culturel, intellectuel et philosophique que fut la «guerre de 14», coupure radicale d'avec tous les espoirs portés par le XXème siècle naissant.

Ce qui fait la force de Jünger, son étrangeté au milieu de ce chaos est que jamais il ne se résigne et persiste à penser en homme libre de son corps et de son esprit, supérieur à la fatalité —«qui dans cette guerre n'éprouva que la négation, que la souffrance propre, et non l'affirmation, le mouvement supérieur, l'aura vécue en esclave. Il l'aura vécue en dehors et non de l'intérieur». Tandis qu'André Glucksmann se noie dans un humanisme béat et dilue sa pensée dans un moralisme déplacé, Jünger nous enseigne ce qui fait la beauté de l'existence, son illusoire.

«De toute évidence, Jünger n'avait jamais été fasciné par la guerre, mais bien au contraire, par la paix (...) Sous le nom de Jünger, je ne vois qu'une devise: «Sans haine et sans reproche» (...) On y chercherait en vain une apologie de la guerre, l'ombre d'une forfanterie, le moindre lieu commun sur la révélation des peuples au feu, et —plus sûr indice— la recherche des responsabilités dans les trois nombreux conflits qui de 1870 à 1945, ont opposé la France à l'Allemagne». (Michel Déon, de l'Académie Française)

Laurent SCHANG.

Ernst JÜNGER, La Guerre comme Expérience Intérieure, préface d'André Glucksmann, Christian Bourgois éditeur, 1997.

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Intervista al giornalista e scrittore uruguayano

Intervista al giornalista e scrittore uruguayano NON SI PUO’ ESSERE COSI’ IPOCRITI

NON SI PUO’ ESSERE COSI’ IPOCRITI Über dem von Spengler verfaßten Vorwort zu „Jahre der Entscheidung“ liegt jene dunkle Resignation, die potentiell in einem Schriftsteller aufkommt, der die Jahre der Entscheidung verspürt, in seiner Umgebung für die Probleme der Zeit aber und bei entsprechenden Entscheidungsträgern sachpolitische Blindheit registriert: „Ich sehe schärfer als andere, weil ich unabhängig denke, von Parteien, Richtungen und Interessen frei. Ich fühle mich einsamer als je, wie unter Leuten, die ihre Augen verbunden haben, um den Einsturz des Hauses nicht zu sehen.“

Über dem von Spengler verfaßten Vorwort zu „Jahre der Entscheidung“ liegt jene dunkle Resignation, die potentiell in einem Schriftsteller aufkommt, der die Jahre der Entscheidung verspürt, in seiner Umgebung für die Probleme der Zeit aber und bei entsprechenden Entscheidungsträgern sachpolitische Blindheit registriert: „Ich sehe schärfer als andere, weil ich unabhängig denke, von Parteien, Richtungen und Interessen frei. Ich fühle mich einsamer als je, wie unter Leuten, die ihre Augen verbunden haben, um den Einsturz des Hauses nicht zu sehen.“ Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Antaios-Rundbrief 23/2009

Antaios-Rundbrief 23/2009