mardi, 20 février 2024

Washington "avertit" l'Afrique: seulement des bases américaines et pas de place pour la Chine

Washington "avertit" l'Afrique: seulement des bases américaines et pas de place pour la Chine

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/washington-avverte-lafrica-solo-basi-americane-e-nessuno-spazio-per-la-cina/

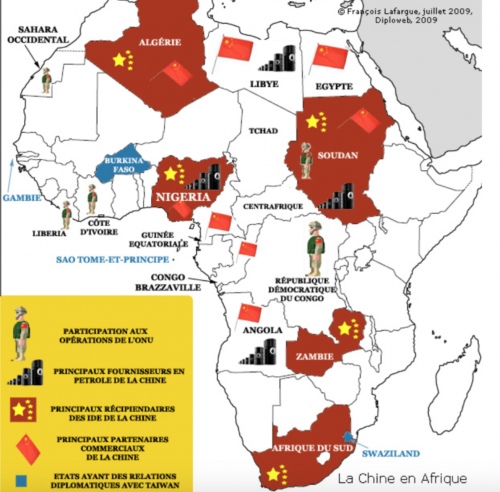

Danger, Chine, danger pour la paix mondiale ! L'avertissement a été lancé par les bons Américains qui ont mis en garde le Gabon et la Guinée équatoriale contre l'acceptation de bases militaires de Pékin. En effet, les équilibres actuels visant à garantir la pax americana seraient rompus. On ne peut peut-être pas définir ce qu'est exactement la paix, mais les guerres atlantistes ne sont pas de vraies guerres, ce sont des exportations de démocratie avec quelques effets secondaires. Comme les plus de 30.000 Palestiniens assassinés par les tendres bouchers de Netanyahou.

Ainsi, en Afrique, comme en Asie et en Europe, les seules bases militaires autorisées sont les bases yankees. Parce que les bombes américaines sont bonnes et justes. Et bonnes pour la "démocratie".

Alors, au nom de la paix et de la démocratie, on menace les pays qui osent faire des choix différents. Qui acceptent d'être courtisés, et bien payés, par les méchants de Pékin au lieu de devoir payer pour être protégés par les troupes des gentils.

Bien entendu, les désinformateurs atlantistes s'alignent parfaitement sur le discours de Washington. Pourquoi les Chinois devraient-ils avoir des bases sur la côte atlantique ? C'est comme si les États-Unis avaient des bases militaires en Asie ! Ah bon ? Peu importe, mais ils le peuvent. Ce sont des bases démocratiques. En Irak, en Syrie, au Liban, les gouvernements respectifs n'en veulent pas, mais les gentils ne peuvent pas écouter les choix des autres pays. Et celui qui ne veut pas des bases américaines est mauvais et doit être puni et corrigé. De peur qu'ils ne choisissent d'accueillir des Russes et des Chinois. Donc, malgré eux, les Américains sont obligés d'occuper des pays théoriquement souverains. Ils le font pour notre bien, ça va sans dire. Et malheur à eux s'ils protestent.

20:33 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, afrique, affaires africaines, états-unis, africom, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 20 novembre 2023

Le cœur du Sud

Le cœur du Sud

Leonid Savin

Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/southern-heartland

Récemment, la coopération avec les pays africains a suscité un intérêt croissant au niveau mondial. L'affaiblissement de l'autorité de l'Occident sur le continent peut être l'une des raisons de cette réorientation vers le Sud et l'Est. De multiples facteurs économiques, politiques, stratégiques et géopolitiques contribuent également à cette réorientation.

Ne vous laissez pas tromper par les cartes de la projection de Mercator : l'Afrique est nettement plus grande que l'Europe en termes de taille réelle. C'est un immense continent qui couvre plus de 20 % de la masse continentale de la Terre et qui compte 54 nations indépendantes. Il s'agit de vastes zones qui peuvent être utilisées pour l'agriculture, les gisements de ressources naturelles et le soutien politique, comme le vote aux Nations unies.

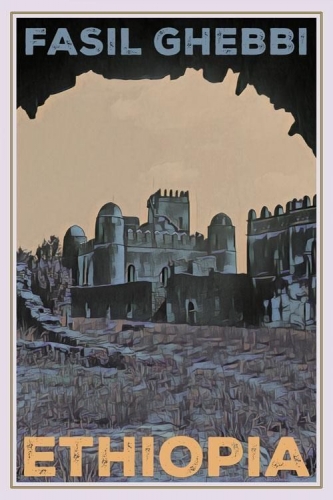

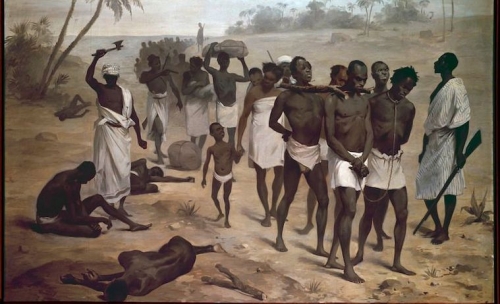

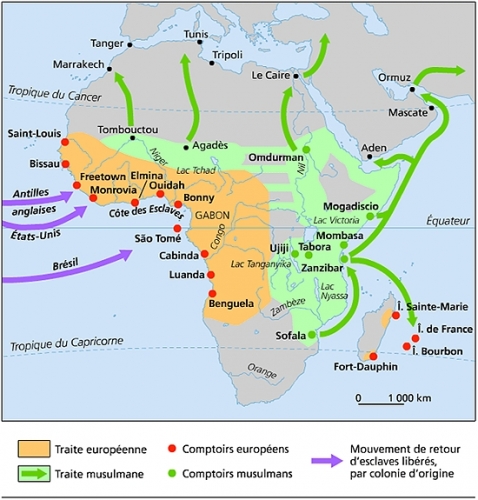

Ce continent a beaucoup souffert du colonialisme européen. Bien que l'Afrique ait donné naissance à de nombreuses civilisations anciennes et à des États puissants, tels que l'Égypte ancienne et l'Empire éthiopien (l'Abyssinie), les peuples du continent ont toujours souffert de l'oppression et de la domination extérieure. D'abord directement, puis indirectement. Tout le 20ème siècle a été consacré aux tentatives de nombreux pays de ce continent pour se libérer de la dépendance coloniale. Et la poursuite de cette lutte (déjà contre les chaînes du néocolonialisme) se poursuit encore aujourd'hui.

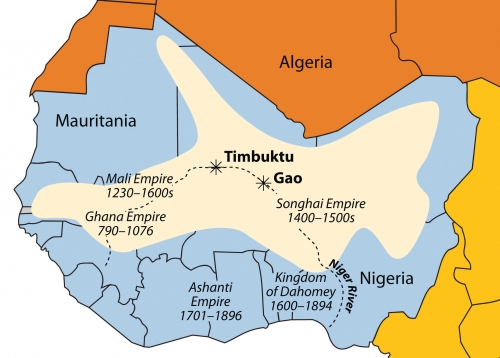

Il n'est pas nécessaire de vous rappeler que l'Eurasie possède une zone appelée "Heartland", l'axe géographique de l'histoire. Ces deux termes ont été introduits par le géographe britannique Halford J. Mackinder. Pour une raison ou une autre, beaucoup de gens oublient qu'il parlait également d'un second Heartland, l'île mondiale. Par île mondiale, il entendait l'Eurasie et l'Afrique, reliées par la péninsule arabique. Contrairement au Heartland eurasien, il a proposé de l'appeler Heartland méridional en raison de sa place sur le continent africain. Il est certain qu'il a surtout parlé de la nécessité de contrôler le Heartland nord pour dominer l'Eurasie et, en fin de compte, l'île mondiale.

Et compte tenu de la manière dont les stratèges anglo-saxons élaborent leur politique étrangère, suivent leurs doctrines et leurs idées fixes, on comprend mieux pourquoi les États-Unis s'intéressent tant à l'Afrique. Le Southern Heartland pour être exact. Parce qu'en géopolitique mondiale, ces deux Heartlands ont des corrélations.

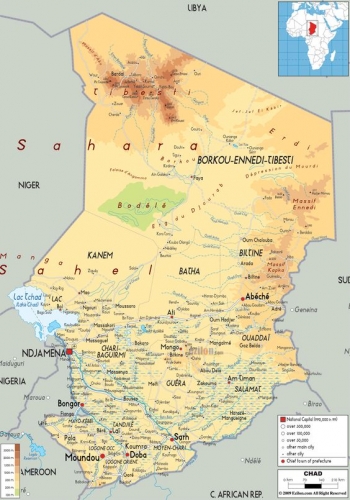

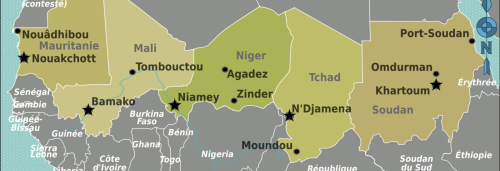

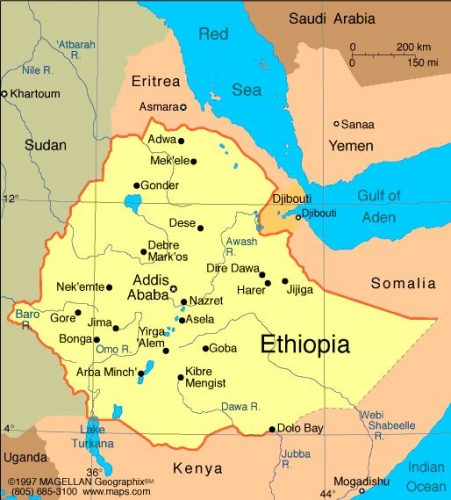

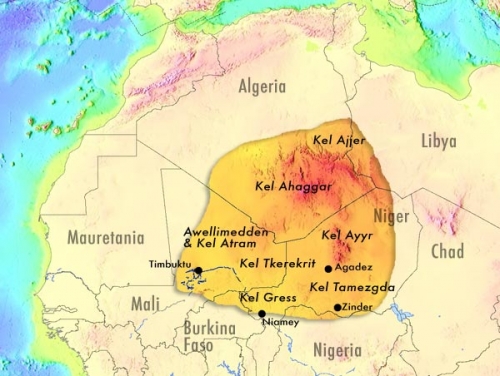

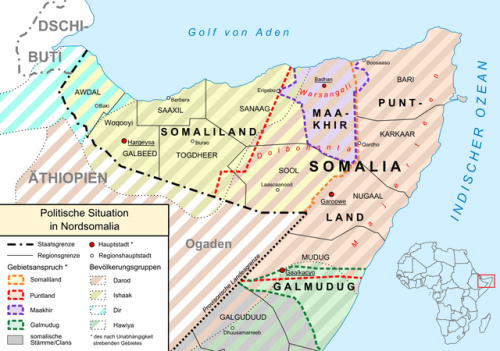

Selon Mackinder, le Southern Heartland s'étend du Soudan à la pointe ouest de la Gambie sur la côte atlantique et couvre la partie de l'Afrique située en dessous du Sahara jusqu'aux forêts tropicales qui s'étendent au niveau de l'équateur. L'extrémité nord-est du Heartland sud est constituée par l'Éthiopie et la Somalie, qui ont accès au Yémen, et il existe un passage à travers les steppes arabes vers le Heartland nord. Mackinder évoque certaines similitudes entre les deux massifs désignés en ce qui concerne la facilité des liaisons de transport, les réseaux fluviaux et les terres fertiles.

Il souligne notamment l'importance de la Syrie et de la Palestine historiques en tant que lien entre l'Afrique et l'Eurasie. Dans le contexte des conflits actuels en Syrie et dans la bande de Gaza, ainsi que des efforts déployés par les États-Unis pour maintenir leur contrôle sur la souveraineté libanaise et pour utiliser Israël comme mandataire en Asie occidentale, cela indique que Washington s'appuie toujours sur la formule Mackinder pour définir sa stratégie dans la région.

Examinons maintenant la situation politique actuelle dans le South Heartland. En commençant par la partie orientale, nous découvrons des États confrontés à une crise ou à un conflit. Le Soudan, avec l'implication directe des États-Unis, a été divisé en deux parties, dont l'une est aujourd'hui en pleine guerre civile. Le Sud-Soudan a également connu des conflits et des affrontements interethniques. Le conflit dans le nord de l'Éthiopie a duré de 1961 à 1991 et a conduit à la formation de l'Érythrée. Cependant, après la reconnaissance de l'indépendance de ce pays en 1993, la guerre entre les deux États a éclaté. Plus récemment, en Éthiopie, un conflit interne a éclaté dans la province du Tigré. Les responsables de la Fédération ont accusé les États-Unis de soutenir les rebelles et les séparatistes. La Somalie a été confrontée à plusieurs conflits, ce qui a entraîné un état critique de son économie. Le dollar américain y est utilisé comme monnaie, ce qui indique clairement une dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Seul Djibouti, après s'être libéré de la France, a réussi à devenir autosuffisant dans une certaine mesure. Cependant, il abrite des bases militaires des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et, plus récemment, de la Chine. Leur approche équilibrée des relations internationales a deux significations.

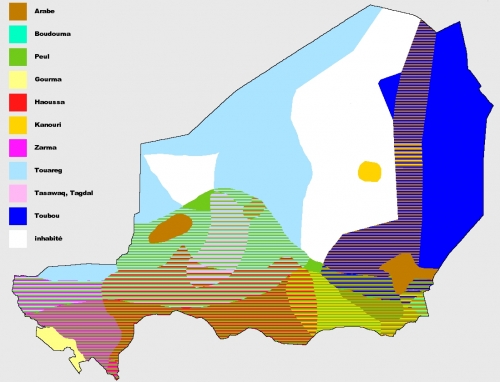

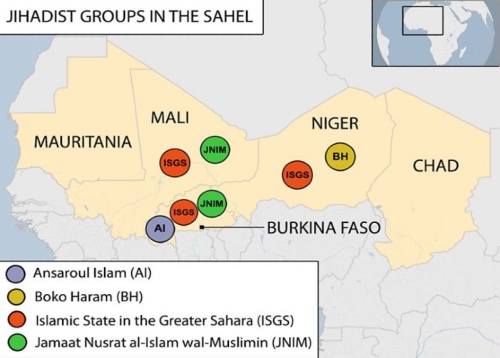

Ensuite, si vous vous déplacez vers l'ouest, dans le Heartland méridional se trouvent le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le Tchad est en proie à des militants islamiques et l'une des opérations menées contre eux en 2021 a coûté la vie au président du pays. En octobre 2022, des émeutes ont eu lieu dans tout le pays. Au début de cette année, le gouvernement a nationalisé les actifs de la filiale d'Exxon Mobil. En outre, l'uranium est extrait dans le pays avec la participation de la société française Ogapo S.A., qui possède également des actifs au Niger, au Nigeria, au Gabon et en Namibie. Actuellement, la France est toujours présente dans le pays et du personnel militaire français a récemment été transféré du Niger vers le Mali.

Le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont récemment convenu de créer une Alliance des États du Sahel. Cette décision fait suite à des coups d'État militaires et à la quasi-expulsion des Français de ces pays. Malgré la menace des pays de la CEDEAO (à l'exception de ceux qui se sont retirés) de déployer des troupes au Niger, ils se sont finalement abstenus de le faire.

La Guinée, qui a un accès à l'océan et a connu un coup d'État militaire en 2021, a rejoint la nouvelle Alliance du Sahel.

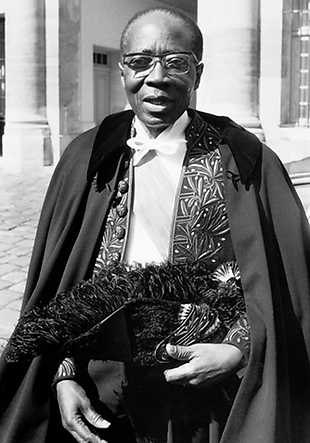

Au Sénégal, pays voisin, le sentiment de rejet du colonialisme et de la France est également très fort. Le premier dirigeant de cette nation, Léopold Sedar Senghor, était l'un des défenseurs de la négritude, une philosophie politique qui soulignait le développement unique des peuples africains.

Nous constatons donc des problèmes fréquents dans le cœur méridional, et l'influence occidentale se manifeste par un néocolonialisme évident et une série d'installations militaires.

Les récentes prises de pouvoir par les militaires ont mis l'accent sur la libération nationale, et il est possible que cette tendance persiste en raison des forces extérieures qui s'efforcent de gérer les crises et de soutenir les gouvernements locaux.

Mais le Rimland (zone côtière) de l'Afrique au nord est également directement lié au South Heartland. Par exemple, l'aide de la Libye a partiellement assuré la sécurité du Niger et du Tchad jusqu'en 2011. Cependant, une rébellion menée de l'extérieur a détruit la Jamahiriya libyenne, entraînant une guerre civile. L'effet domino a causé des problèmes avec les islamistes au Tchad et au Niger, mais aussi en Tunisie et en Égypte. L'Algérie a adopté une ligne politique stratégiquement correcte et continue de coopérer étroitement avec la Russie. Dans le même temps, les relations avec l'Espagne, qui recevait du gaz naturel de ce pays, se sont détériorées.

Dans le nord-ouest, il existe un triangle de contradictions entre la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie sur le statut du Sahara occidental. L'Algérie soutient le Front Polisario, mais le Maroc contrôle le Sahara occidental, où se trouvent les plus grandes réserves de phosphate. Les habitants du Sahara occidental estiment que le phosphate leur appartient et qualifient d'illégales l'exploitation et la vente de ce minerai par le Maroc. D'ailleurs, Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en 2020 en échange de l'établissement de relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Tous ces facteurs affectent les pays situés en dessous du Sahara.

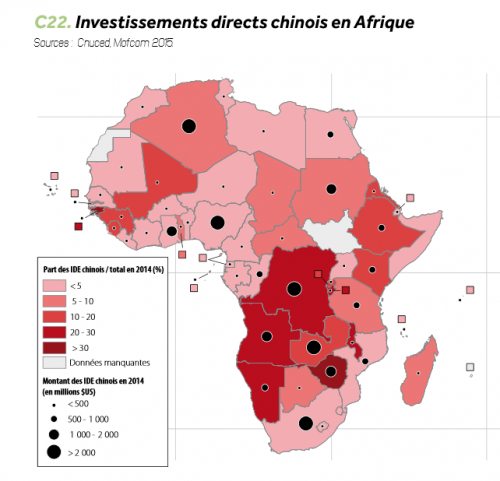

Si nous considérons la région située sous le Southern Heartland lui-même, la République centrafricaine se trouve plus près de l'équateur. À proximité se trouve l'un des géants du continent, la République démocratique du Congo, qui représente un grand potentiel. L'Angola, pays voisin, a également connu un développement rapide, même après le départ du Portugal. Aujourd'hui, la Chine investit dans le développement des infrastructures et de l'industrie dans ce pays. Dans l'ensemble, Pékin cherche à établir des centres de transport pour son projet "Belt and Road" et à s'assurer un accès aux ressources naturelles des pays africains.

La Russie est également une invitée de marque en Afrique. Cela s'explique principalement par l'héritage favorable de l'implication de notre nation dans l'élaboration du destin politique et économique de divers pays africains.

L'Afrique du Sud interagit avec la Russie dans le cadre des BRICS depuis de nombreuses années. À partir du 1er janvier 2024, le club s'élargira à l'Éthiopie, située en Afrique.

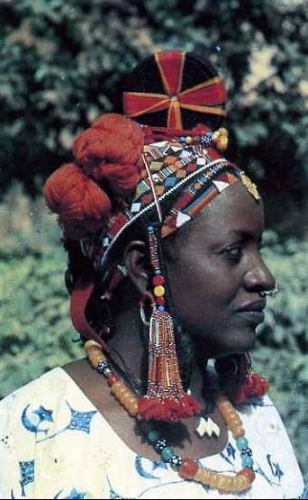

L'environnement politique en Afrique est en train de changer. Les perspectives extérieures changent et une pensée indépendante se développe, en fonction de la négritude, du panafricanisme, du socialisme africain et de l'humanisme africain. Une nouvelle tendance, l'afropolitanisme, est apparue et crée une identité transcontinentale. Il est clair que ce mode de pensée renvoie aux conditions nécessaires pour que l'Afrique devienne un acteur unique dans un monde aux puissances multiples.

19:21 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, affaires africaines, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 27 octobre 2023

Un baril de poudre: la Libye, l'"Occident" et le flot de demandeurs d'asile

Un baril de poudre: la Libye, l'"Occident" et le flot de demandeurs d'asile

Par Alexander Markovics

L'avertissement de Kadhafi à l'Europe

"Maintenant, écoutez-moi, peuple de l'OTAN ! Vous êtes en train de bombarder le mur qui a stoppé l'immigration africaine vers l'Europe, y compris les terroristes d'Al-Qaïda, ce mur était la Libye. Vous êtes en train de le détruire. Vous êtes des idiots et vous brûlerez en enfer pour les milliers d'immigrants venus d'Afrique et pour votre soutien à Al-Qaïda". (Muammar al-Gadaffi, président libyen 1969 - 2011)

Marée de l'asile : 700.000 personnes veulent passer de la Libye à l'UE

Ces paroles du leader de la révolution libyenne, Kadhafi, se sont avérées exactes. Depuis l'intervention militaire occidentale de 2011, la Libye est en proie au chaos. Des groupes armés se font la guerre et se partagent le pays, et l'EI s'est même implanté dans certaines régions. Une nouvelle guerre civile de 2014 à 2020 a finalement abouti à la division du pays: alors qu'à l'ouest du pays, centré sur Tripoli, les forces proches des Frères musulmans donnent le ton et sont soutenues par la Turquie, le général Khalifa Haftar, d'orientation nationaliste et laïque, qui bénéficie notamment du soutien de la Russie, règne sur l'est du pays. La tentative d'instaurer un gouvernement d'unité nationale a jusqu'à présent échoué en raison de la rivalité entre les deux camps. La Libye semble se désintégrer de plus en plus dans les zones tribales d'avant le règne de Kadhafi. Il manque encore un homme qui, comme Mouammar Kadhafi, pourrait unifier les tribus.

Seul le second fils de ce dernier, Saïf-al-Islam, est considéré par les observateurs comme un candidat potentiel pour cette tâche - mais il doit craindre pour sa vie, car l'Occident s'en prendra à lui. Tout cela se passe dans un pays cinq fois plus grand que l'Allemagne, avec six frontières extérieures et une population d'à peine sept millions d'habitants. Environ 700.000 d'entre eux sont, en juillet 2023, des étrangers, dont une grande partie ne veulent utiliser la Libye que pour transiter vers l'Europe.

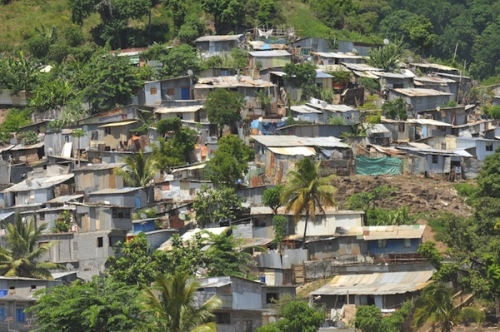

Le chaos en Libye : violence, trafic d'êtres humains, pauvreté

Aujourd'hui, le quotidien libyen est marqué par la violence, la traite des êtres humains, la pauvreté et la défaillance de l'État. Les fonctionnaires, par exemple, ne reçoivent pas leur salaire pendant des mois, les factures d'électricité et de gaz ne sont pas payées par de nombreux Libyens parce que personne ne les paie, et l'infrastructure se détériore. Le dernier exemple en date du déclin du pays est l'effondrement du barrage de Derna, qui a fait jusqu'à 20.000 morts. Mais en même temps, cet État d'Afrique du Nord est aussi une porte sur la Méditerranée et donc sur l'Europe. Par nécessité, de nombreux anciens employés de l'État ont profité de cette occasion pour se lancer dans le commerce de la traite des êtres humains, beaucoup plus lucratif pour eux.

C'est précisément ce chaos qui a rendu possible la crise des réfugiés de 2015, car l'île de Lampedusa se trouve non loin des côtes libyennes et constitue ainsi la voie d'accès à l'UE pour les masses africaines en détresse. Alors que sous Kadhafi, la Libye coopérait avec le gouvernement italien pour empêcher l'immigration vers l'Europe, toutes les digues ont cédé et le flot des demandeurs d'asile s'est déversé sur l'Europe depuis.

La route de la Méditerranée centrale: porte d'entrée en Europe, terrain de jeu des passeurs et des ONG allemandes

La route de la Méditerranée centrale est un facteur important dans ce contexte. Elle est considérée par les passeurs et les candidats à l'émigration comme la voie la plus sûre vers l'Europe - entre janvier et mi-juin 2023, "seulement" 662 personnes y ont trouvé la mort, et 368 autres sont portées disparues. Une traversée de la ville portuaire de Tobrouk vers les côtes italiennes coûte entre 460 et 1840 euros, selon que l'on souhaite utiliser un canot pneumatique surpeuplé ou un navire marchand pour la traversée, comme l'a révélé la Deutsche Welle dans un reportage de juillet 2023. Par le biais de médias sociaux tels que Tiktok, ils diffusent des vidéos de conditions prétendument paradisiaques en Europe, incitant ainsi des personnes de toute l'Afrique et du Moyen-Orient à émigrer. Associés à l'absence de pouvoir central étatique et aux passeurs de l'association allemande "Seenothilfe" déguisés en ONG, ils agissent comme des outils d'immigration massive vers l'Europe. Mais comment arrêter cette ruée vers l'Europe ?

En utilisant l'héritage de Silvio Berlusconi pour sortir de la crise migratoire ? L'approche de Giorgia Meloni

La Première ministre italienne Giorgia Meloni poursuit une solution possible au problème: début septembre, elle a reçu à Rome le gouvernement de l'ouest de la Libye reconnu par l'UE. Elle renoue ainsi avec l'héritage du "Cavaliere" Silvio Berlusconi qui, dans la tradition de la "Mare Nostrums" romaine, voulait à son tour lier étroitement à l'Italie les pays d'Afrique du Nord riverains de la Méditerranée, et en particulier l'ancienne colonie libyenne. Berlusconi a ainsi pu non seulement obtenir des sources d'énergie bon marché pour l'Italie, mais aussi réduire drastiquement l'immigration vers l'Europe. Meloni a une idée similaire en tête, même s'il faut malheureusement mentionner que cette atlantiste acharnée ne s'oppose qu'à l'immigration illégale, mais veut en revanche permettre davantage de routes migratoires légales vers l'Italie, y compris via l'Afrique du Nord. Elle veut que la Libye renforce les patrouilles le long de ses côtes, en échange de quoi elle a offert plus de bateaux et des formations pour leurs équipages. De même, face au conflit entre l'Occident et la Russie, elle cherche à obtenir de l'énergie supplémentaire d'Afrique du Nord et à faire de l'Italie la plaque tournante énergétique de l'Europe en matière de pétrole et de gaz. Bien sûr, elle n'a à sa disposition que la moitié occidentale de la Libye, qui souffre d'une instabilité chronique. Sans une autorité centrale en Libye, cette tâche est vouée à l'échec.

19:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libye, méditerranée, afrique du nord, immigration, afrique, affaires africaines, italie, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 24 septembre 2023

La métaphysique de combat de Kémi Seba

La métaphysique de combat de Kémi Seba

par Georges FELTIN-TRACOL

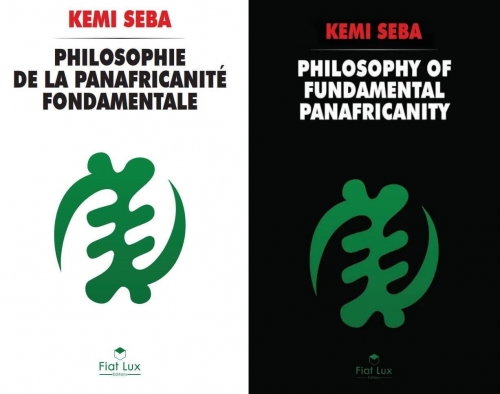

« Et si […] le salut de notre peuple aux quatre coins du monde passait tout simplement par l’éloignement définitif de l’Occident, ce de manière physique, psychique, métaphysique, afin de redevenir nous-mêmes ? » « Et si c’était cela, la décolonisation réelle ? ». Celui qui prône cette rupture radicale s’appelle Kémi Séba dans son nouvel essai, Philosophie de la panafricanité fondamentale (Éditions Fiat Lux, 2023, 198 p., 20 €).

Né à Strasbourg en 1981, Stellio Capo Chichi s’intéresse très tôt au kémitisme qui exalte la civilisation égyptienne selon un tropisme négrocentré. Il s’inscrit dans une vision du monde ouvertement traditionnelle. Il oppose d’ailleurs le traditionalisme, « ensemble de modalités constituant une voie initiatique menant les êtres qui la suivent à la compréhension de la métaphysique, autrement dit : - la connaissance de l’Être suprême, - la connaissance du monde invisible, - le respect de la hiérarchie spirituelle, - l’homme avec la nature » à la coutume qui en serait son « altération ». « Maladie de l’ère moderne », « la coutume symbolise la quintessence du cérémonialisme (des manifestations clinquantes prétendument spirituelles, surtout réalisées pour nourrir l’ego ethno-culturel) ».

Son interprétation des cycles historiques met en confrontation directe les Noirs qui appartiennent aux « populations primordiales » au monde moderne, manifestation implacable de l’actuel Âge de Fer. Les Blancs en sont le principal vecteur. L’auteur évoque leurs terribles ancêtres, les impitoyables Yamnayas, qui détruisirent de hautes civilisations noires, capables de se rendre en Amérique centrale. En s’établissant dans le monde entier, « les contre-valeurs occidentales sont devenues des valeurs universelles, normatives ». Kémi Séba entend au contraire libérer les siens de cette emprise. Si « le terme “ panafricanité “ […] renvoie à une unité des Africains et afrodescendants qui n’est pas à construire mais qui est, en soi, si l’on revient à la racine de nos êtres, un état de fait partout dans le monde », il adopte un raisonnement global qui concerne aussi bien les Africains et les Afro-Américains que les peuples noirs d’Asie (Aeta des Philippines, Andamanais du golfe du Bengale, Senang de Malaisie, Dravidiens du Sud indien et même Aïnous du Japon) et d’Océanie (les Salomoniens et les Aborigènes d’Australie). Ainsi en appelle-t-il à « l’unité métaphysique des peuples noirs » d’autant que « la matrice de l’humanité était le peuple négro-africain ». Il sait que son point de vue unitaire « fera forcément grincer des dents les ethnistes belliqueux, les tribalistes mentalement miséreux et autres fondamentalistes religieux haineux ». Sa conception du fait africain, voire de sa dimension intrinsèquement noire, ne correspond donc pas aux analyses de Bernard Lugan qui qualifie le panafricanisme d’utopie politique.

Son interprétation des cycles historiques met en confrontation directe les Noirs qui appartiennent aux « populations primordiales » au monde moderne, manifestation implacable de l’actuel Âge de Fer. Les Blancs en sont le principal vecteur. L’auteur évoque leurs terribles ancêtres, les impitoyables Yamnayas, qui détruisirent de hautes civilisations noires, capables de se rendre en Amérique centrale. En s’établissant dans le monde entier, « les contre-valeurs occidentales sont devenues des valeurs universelles, normatives ». Kémi Séba entend au contraire libérer les siens de cette emprise. Si « le terme “ panafricanité “ […] renvoie à une unité des Africains et afrodescendants qui n’est pas à construire mais qui est, en soi, si l’on revient à la racine de nos êtres, un état de fait partout dans le monde », il adopte un raisonnement global qui concerne aussi bien les Africains et les Afro-Américains que les peuples noirs d’Asie (Aeta des Philippines, Andamanais du golfe du Bengale, Senang de Malaisie, Dravidiens du Sud indien et même Aïnous du Japon) et d’Océanie (les Salomoniens et les Aborigènes d’Australie). Ainsi en appelle-t-il à « l’unité métaphysique des peuples noirs » d’autant que « la matrice de l’humanité était le peuple négro-africain ». Il sait que son point de vue unitaire « fera forcément grincer des dents les ethnistes belliqueux, les tribalistes mentalement miséreux et autres fondamentalistes religieux haineux ». Sa conception du fait africain, voire de sa dimension intrinsèquement noire, ne correspond donc pas aux analyses de Bernard Lugan qui qualifie le panafricanisme d’utopie politique.

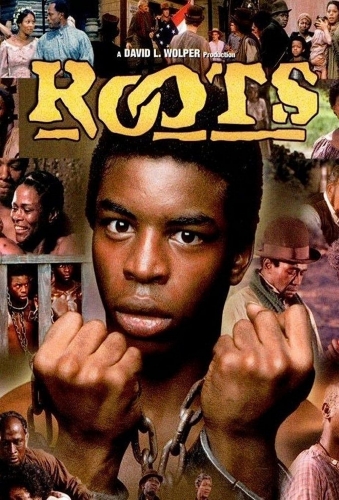

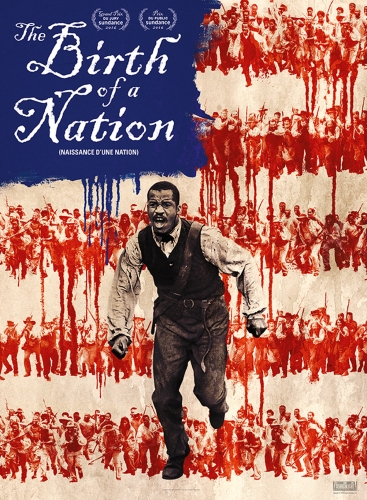

La métaphysique de l’histoire de Kémi Séba s’inspire de la théorie théosophique de l’histoire. Les théosophes, vilipendés par René Guénon, estiment que chaque cycle historique engendre sa propre « race-racine ». Dans le cadre du New Age des décennies 1990 – 2000, des occultistes occidentaux pensaient que la présence noire était antérieure à l’irruption de l’homme blanc. Ils estimèrent en outre que les Noirs de l’Âge de Bronze traditionnel étaient si violents qu’ils paient maintenant les conséquences (l’esclavage, par exemple) via leur karma collectif au cycle suivant : l’Âge de Fer.

La métaphysique de l’histoire de Kémi Séba s’inspire de la théorie théosophique de l’histoire. Les théosophes, vilipendés par René Guénon, estiment que chaque cycle historique engendre sa propre « race-racine ». Dans le cadre du New Age des décennies 1990 – 2000, des occultistes occidentaux pensaient que la présence noire était antérieure à l’irruption de l’homme blanc. Ils estimèrent en outre que les Noirs de l’Âge de Bronze traditionnel étaient si violents qu’ils paient maintenant les conséquences (l’esclavage, par exemple) via leur karma collectif au cycle suivant : l’Âge de Fer.

Kémi Séba reprend aussi à son compte la thèse de la psychiatre afrocentriste Frances Cress Welsing (1935 – 2016) qui assure que « les Blancs seraient […] le fruit des populations noires originelles dont la peau aurait connu une maladie provoquant une dépigmentation sévère », d’où leur profonde négrophobie. Élucubrations isolées ? On lisait dans L’Express du 14 octobre 2021 sous la plume d’un certain Bruno D. Cot qu’« il y a encore 10.000 ans, nous étions noirs aux yeux clairs ». L’« Afropéen » serait par conséquent un Noir présent dès l’origine sur le sol européen. Pourquoi alors s’opposer aux migrants venus du Sud de la Méditerranée ? On remarquera que Kémi Séba n’aborde pas les peuples asiatiques jaunes et amérindiens rouges.

De haut en bas: Frances Cress Welsing, Abdias do Nascimento et son ouvrage principal sur le "quilombismo".

L’auteur promeut le quilombisme du Brésilien Abdias do Nascimento (1914 – 2011) qui, dans sa jeunesse, s’engagea dans le mouvement intégraliste. Le quilombisme désigne « l’organisation communautaire, le redéploiement de la culture afro-brésilienne, en revalorisant l’endogamie communautaire, le solidarisme noir économique, la connaissance de soi ». Chaque groupe noir devrait former son propre quilombo. Ensuite, « tous les quilombos d’Amérique du Nord ou du Sud, d’Europe de l’Ouest ou de l’Est, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, du Maghreb, d’Asie, d’Océanie devront être dans la dynamique de la panafricanité fondamentale, reliés au trône de notre peuple sur Terre qu’est le continent africain en vue de former un État fédéral ». En effet, le dessein final « est que puisse, à la place des 54 États et de toutes les diasporas noires, s’instituer un État fédéral de tous les peuples noirs qui s’intitulerait les “ Quilombos-Unis de Kemet “ (Kmt étant le véritable nom de l’homme noir) ».

Conséquent, Kémi Séba ne désire aucun « front de la Tradition ». Il convient en revanche que « nous devons parfois passer des alliances avec des entités pour qui nous pouvons éprouver de l’hostilité mais qui, pour X ou Y raison, ont le même ennemi que nous ». Ethno-différencialiste cohérent, le président de l’ONG Urgences panafricanistes affronte « le Système à tuer les peuples ». Ses objectifs tactiques peuvent se recouper de manière ponctuelle avec les initiatives des Européens identitaires et nationalistes-révolutionnaires les plus radicaux. Contrairement à ce que profèrent ces détracteurs qui le dépeignent en « suprémaciste noir », Kémi Séba est d’abord et avant tout un « primordialiste noir » d’Afrique.

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 84, mise en ligne le 19 septembre 2023 sur Radio Méridien Zéro.

11:57 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kémi seba, panafricanité, panafricanisme, afrique, affaires africaines, actualité, définition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 20 septembre 2023

La nouvelle carte de l'Afrique

La nouvelle carte de l'Afrique

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/la-nuova-mappa-dellafrica/

L'Alliance du Sahel est née. Une entente militaire et politique entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Peu en ont parlé. Mais c'est un fait... révolutionnaire.

La géographie de l'Afrique change. Rapidement. Et les cartes encore utilisées aujourd'hui, qui reproduisent en fait celles de la période coloniale, risquent de finir bientôt remisées au grenier.

L'équilibre de l'Afrique du Nord-Ouest, et de l'Afrique centrale, semble en effet figé. Arrêté au moment du colonialisme, notamment français, qui avait profondément mise en friche ces terres. Sans jamais vraiment lâcher prise.

En fait, la domination coloniale directe avait simplement été remplacée par un contrôle non moins étroit des ressources économiques, de la monnaie et des réserves d'or des pays issus du seul processus apparent de décolonisation. Elle a même maintenu une présence militaire directe. Cette présence a été renforcée par la volonté affichée de coopérer à la lutte contre le djihadisme islamique.

Le gouvernement est resté, nominalement, entre les mains de dirigeants locaux - parler d'élites serait absurde - hétéro-dirigés depuis Paris. Et, presque toujours, auto-référents et profondément corrompus. Incapables, à de rares exceptions près, de donner un sens national à des pays qui s'étaient constitués uniquement sur la base des frontières des anciens gouvernorats coloniaux. Sans aucun respect pour les différences ethniques, culturelles et religieuses des peuples.

Ces pays africains nous ont habitués, pendant des décennies, à de fortes tensions tribales. Et à une instabilité politique chronique, seulement partiellement masquée par des régimes personnalistes. Et, souvent, familiaux, comme celui, vieux de quarante ans, des Bongo au Gabon.

Tout cela, cependant, n'a jamais porté atteinte aux intérêts coloniaux. Et surtout sur ceux de la France, qui a continué à se nourrir sur le dos de ses anciennes (si l'on peut dire) colonies. À tel point qu'il n'est pas exagéré de dire qu'une grande partie de la richesse française provient de son empire africain.

Aujourd'hui, cependant, la situation est complètement différente. Cette nouvelle alliance sahélienne fragilise la CEDEAO, qui a toujours été un outil docile entre les mains de l'Élysée. Et elle ouvre des horizons totalement nouveaux.

Mais il n'y a pas que le conflit, pour l'instant latent, entre les alliés (subalternes) de la France et les rebelles. Toute l'Afrique semble être devenue une poudrière. Et les tentatives de l'Elysée pour détendre les relations tendues avec l'Algérie n'ont guère abouti. Cette dernière ayant publiquement déclaré son soutien au Niger et à la nouvelle Alliance.

Au contraire, cela a eu un effet boomerang. L'aliénation des relations avec le Maroc. Comme en témoigne le double camouflet infligé par Rabat à Macron. Le Maroc a d'abord refusé l'aide française lors du récent et tragique tremblement de terre. Il a ensuite refusé publiquement la visite officielle du président français et sa rencontre avec le roi Mohammed VI.

Et puis le coup d'État au Gabon. Et celui, plus tard démenti mais manifestement tenté, au Congo. Où se jouent d'étranges jeux internationaux.

Car s'il est vrai que Moscou soutient la révolte des États du Sahel - avec également une présence de plus en plus évidente des SMP russes, dont la célèbre Wagner - même Washington ne semble pas mécontent de certains changements en Afrique centrale. A commencer, précisément, par le Gabon.

Une attitude qui révèle comment les Etats-Unis ont l'objectif mal dissimulé de remplacer Paris dans le contrôle d'une certaine région africaine.

L'Afrique est le nouveau théâtre privilégié du Grand Jeu. Un jeu entre puissances qui ne respecte aucun schéma préétabli. Pas d'alliances ou d'alignements formels. Un jeu dont il est très difficile, aujourd'hui, d'identifier clairement les lignes et les frontières.

Une certitude. La carte de l'Afrique évolue rapidement. Et la France est sur le point d'être expulsée du continent qu'elle considérait, hier encore, comme sa propriété.

20:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, afrique, affaires africaines, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 06 septembre 2023

Gabon. Le dictateur déchu et les États-Unis

Gabon. Le dictateur déchu et les États-Unis

Source: https://www.piccolenote.it/mondo/gabon-il-dittatore-deposto-e-gli-usa

Le général qui a mené le coup d'État au Gabon, Brice Nguema, s'est élu président par intérim du pays, affirmant qu'il y aura bientôt de nouvelles élections, une nouvelle constitution et les autres choses qui sont habituellement promises dans de tels cas. Dans d'autres notes, nous avons souligné, comme d'autres, que le coup d'État posait de nouveaux problèmes à la Françafrique et mettait fin à une dynastie de plus de dix ans, celle des Bongo, père et fils.

Mais le chef de l'opposition unie, Albert Ondo Ossa (photo), qui a été battu lors des récentes élections remportées frauduleusement par Ali Bongo et annulées par les putschistes immédiatement après la publication des résultats, a déclaré qu'il s'agissait en fait d'une "révolution de palais, pas d'un coup d'État".

Il a expliqué à Al Jazeera que le général est un cousin d'Ali Bongo et qu'il a fait carrière avec lui, comme d'autres des putschistes actuels. "Je pense que la famille Bongo s'est débarrassée d'un de ses membres, qui faisait de l'ombre à la famille, parce qu'elle voulait que le pouvoir Bongo se perpétue en empêchant Albert Ondo Ossa d'accéder au pouvoir", a-t-il conclu.

Le dictateur déchu : l'homme des Etats-Unis en Afrique

Bref, une simple succession familiale, mais forcée. Une analyse qui n'est peut-être pas tout à fait lucide, car les putschistes ont agi après la défaite électorale - d'Ossa qui le reléguait de toute façon hors du pouvoir - et qui pourrait être entachée d'intérêt personnel, c'est-à-dire de pressions exercées sur la junte pour obtenir de l'espace. Mais il semble qu'il y ait un fond de vérité.

En fait, Fabio Carminati dans Avvenire raconte une histoire similaire, en ajoutant un détail : "Ainsi, dans la réalité africaine à l'envers, il peut arriver que la fille du président gabonais déchu Ali Bongo Ondimba, la députée Malika Bongo Pereira, félicite sur Facebook les putschistes qui ont renversé son père le jour même du coup d'État, le 30 août".

Plusieurs médias, tout en notant les similitudes avec le récent coup d'État au Niger, ont également établi des distinctions entre les deux. A Niamey, il y a eu une véritable percée, à Libreville, cela reste à voir. Mais il faut garder à l'esprit que même une révolution de palais peut ouvrir des espaces à la société civile, auparavant fermés, ou donner lieu à une politique étrangère moins sujette aux intérêts étrangers indus.

Ainsi, comme nous l'avons écrit dans les notes précédentes, l'avenir du Gabon reste incertain. Mais il y a encore quelque chose à découvrir sur le passé, et cela concerne les relations de l'autarque déchu, ou du dictateur selon le cas, avec le monde.

S'il est vrai que le Gabon a entretenu des relations étroites avec l'ancien maître colonial français, qui les a utilisées pour ses propres intérêts, Alì Bongo a également eu d'autres protecteurs munificents, dont il devait évidemment servir les intérêts. Un article publié dans Monthly Review, un site inconnu du plus grand nombre mais qui se réfère à la documentation courante (et vérifiée), fait état de ces amis.

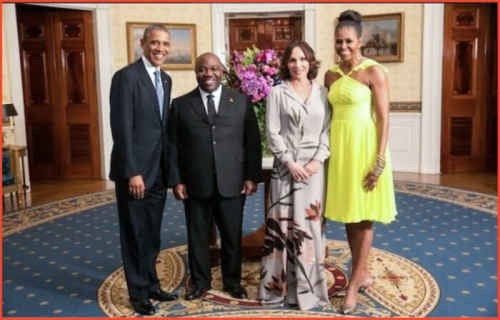

Dans cet article, il est question de la relation entre Ali Bongo et le président américain Barack Obama : "Le lien entre Obama et Bongo était si étroit que Foreign Policy a qualifié le dirigeant gabonais d'"homme d'Obama en Afrique"".

"Avec l'aide d'Obama, poursuit le site, Bongo a tenté de se présenter comme un réformateur modernisateur. Il s'est rendu à plusieurs reprises à Davos, en Suisse, pour assister au Forum économique mondial, où il a été nommé "contributeur à l'agenda". Toujours à Davos, il s'est engagé à accélérer la quatrième révolution industrielle en Afrique en développant des systèmes lucratifs d'identification et de paiement numériques au sein de la population plus que pauvre de son pays" [telle est l'hyperréalité du mondialisme, ndlr].

La biographie de M. Bongo sur le site web du WEF le qualifie de "porte-parole de l'Afrique pour la biodiversité" [...]. L'homme de la renaissance [africaine] autoproclamé a réussi à s'entendre avec Obama, à plaisanter avec Klaus Schwab et à toucher la chair de Bill Gates".

Le changement de régime en Libye et le prix de l'OTAN

Il n'y a pas que des plaisanteries et des attestations. Lorsque les États-Unis se sont lancés dans l'opération de changement de régime en Libye en 2011, "ironiquement justifiée comme un exercice de "promotion de la démocratie", grâce au soutien de Washington, le Gabon a été admis au Conseil de sécurité de l'ONU, où il a adhéré à toutes les résolutions américaines, qui ont d'abord imposé des sanctions contre la Libye et ensuite une zone d'exclusion aérienne" au-dessus de son ciel.

"L'esprit de coopération de M. Bongo lui a valu une visite à M. Obama à Washington quatre mois plus tard. Là, dans la résidence personnelle du président, il est devenu le premier dirigeant africain à demander à Kadhafi de quitter le pouvoir". Inutile de rappeler les désastres de cette intervention, dont nous payons encore aujourd'hui le prix en termes d'instabilité et de terreur qui sévissent en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne.

"[...] À peine un mois après sa réélection, qu'il a remportée en 2016 lors d'un scrutin controversé, Bongo a été rappelé aux États-Unis, cette fois par le Conseil atlantique parrainé par l'OTAN, pour recevoir le Global Citizen Award lors du gala de grande classe qui s'est tenu en 2016 à New York."

"Mais comme les doutes sur la fraude électorale persistaient dans le pays - étant donné que dans une région, il avait remporté 95% des voix avec un taux de participation de près de 100 % des électeurs - il a été contraint d'annuler le voyage."

"'L'Atlantic Council respecte la décision du président gabonais Bongo de renoncer à recevoir le Global Citizen Award en raison des priorités auxquelles il est confronté dans son pays', a annoncé le think tank dans un communiqué absurde publié sur son site internet."

Depuis quelques jours, les médias se déchaînent sur Alì Bongo et son régime, oubliant de dire qui sont ses nombreux amis internationaux qui le soutiennent depuis si longtemps, ceux que dans un appel dramatique le susnommé a appelé à "faire du bruit".

Quelqu'un devrait lui suggérer d'éviter de telles initiatives. Il risque d'inquiéter ses anciens amis qui, tombés en disgrâce, se sont empressés de le renier de peur que leur auguste nom soit juxtaposé au sien.

Sur la photo, le président Barack Obama et la première dame Michelle Obama avec Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, à la Maison Blanche en août 2014.

20:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ali bongo, afrique, affaires africaines, gabon, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les relations entre l'Italie et la Libye à l'époque Andreotti-Kadhafi

Les relations entre l'Italie et la Libye à l'époque Andreotti-Kadhafi

S'appuyant sur les documents d'archives de l'homme politique romain conservés à l'Institut Luigi Sturzo, le livre, que nous recensons ici, décrit les relations entre Rome et le dirigeant libyen arrivé au pouvoir en 1969.

par Andrea Scarano

Source: https://www.barbadillo.it/110864-i-rapporti-tra-italia-e-libia-nella-stagione-andreotti-gheddafi/

Une analyse systématique des relations bilatérales entre États suppose un examen approfondi des facteurs qui influencent leurs principales lignes d'évolution dans le temps.

Les évaluations politiques, les besoins géostratégiques, les différends remontant au passé colonial et les intérêts économiques largement liés à la question de l'approvisionnement énergétique constituent le cœur du livre Andreotti, Gheddafi e le relazioni italo-libiche, publié en 2018 par la maison d'édition Studium et édité par Massimo Bucarelli et Luca Micheletta avec la contribution d'autres auteurs.

Se concentrant sur la documentation d'archives de l'homme politique romain conservée à l'Institut Luigi Sturzo, le volume décrit ses relations avec le leader libyen arrivé au pouvoir en 1969, identifiant entre des personnalités de tempérament opposé un point commun dans la foi monothéiste.

Les États-Unis et l'"obsession" libyenne

Dans un contexte d'instabilité croissante de l'espace méditerranéen (installation de missiles Pershing et Cruise sur la base militaire de Comiso, objet de récriminations à plusieurs reprises de la part de Kadhafi, qui ne cache pas son hostilité aux accords de Camp David, au dialogue entre l'Egypte et Israël, ce qui lui donne la volonté de se rapprocher "tactiquement" de l'URSS), la détérioration des relations entre les exécutifs de Washington et de Tripoli est déclenchée par l'aggravation du différend sur la souveraineté du golfe de Syrte.

L'embargo commercial et pétrolier a été le prologue de la décision de Reagan - soutenue par le consensus de la grande majorité de l'opinion publique, mais longtemps "incubée" en raison de désaccords internes au sein de son administration - de résoudre la question par la force, en soumettant les villes ennemies à des bombardements aériens au plus fort de l'opération El Dorado Canyon (1986), "justifiée" par des attentats terroristes antérieurs impliquant des citoyens américains sur le sol européen.

Inquiète d'éventuelles représailles contre les bases américaines sur son territoire (ce qui s'est ponctuellement produit à Lampedusa sans conséquences fâcheuses), l'Italie s'est limitée - conformément au comportement des pays membres de l'Alliance atlantique et de la CEE, à l'exception évidente de la Grande-Bretagne - à approuver des sanctions diplomatiques, alors que l'image de Washington était fortement ternie par le scandale Iran-Contras.

Bien que les auteurs reconnaissent la difficulté d'en établir la substance réelle, un canal diplomatique a été activé par l'ambassadeur américain auprès du Saint-Siège, William Wilson, qui a ensuite été contraint à la démission par le Département d'Etat. Convaincu que les désaccords et l'interruption des négociations provenaient du fait que l'intéressé s'adressait directement au Conseil national de sécurité, Andreotti - qui avait proposé une définition du litige à la Cour internationale de justice de La Haye, rejetée par les Américains - nota en privé la volonté de confrontation de Kadhafi, imprévisible mais pas "fanatique", contrairement à l'image qu'en donnaient les médias.

L'affaire provoqua des frictions entre la Secrétairerie d'Etat et le leader démocrate-chrétien, conscient que Reagan ne voulait pas, délibérément, explorer une solution multilatérale à la crise (ce n'est pas par hasard qu'il boycotta la tentative maltaise d'organiser une conférence des Etats riverains de la Méditerranée centrale), mais plutôt affirmer la priorité de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme - un phénomène abordé sans trop d'hésitation en Libye - en les plaçant dans le cadre d'une véritable urgence nationale.

Les relations italo-libyennes

L'examen de la politique italienne à l'égard de la Libye à partir des années 1970 reflète avant tout la nécessité de la recherche constante - bien que problématique - d'un point de convergence entre la solidarité atlantique et la sauvegarde des équilibres en Méditerranée, ces derniers étant étroitement liés à la question israélo-palestinienne.

Malgré les expulsions massives et la confiscation à grande échelle des biens de l'importante communauté italienne, les caractéristiques de la politique dite de la "double voie" apparaissent comme une propension à maintenir ouverte la confrontation avec un interlocuteur gênant, dans le sillage de la ligne substantiellement pro-arabe adoptée par Moro.

Alors que la Rai, déterminée à reprendre par étapes forcées le contrôle de l'industrie énergétique nationale, obligeait les compagnies étrangères - de concert avec les autres pays membres de l'OPEP - à accepter l'augmentation du prix de référence du pétrole, la ratification des accords de coopération économique, scientifique et technologique répondait, du côté italien, à la nécessité d'obtenir des conditions avantageuses en matière d'approvisionnement, en garantissant à l'ENI le maintien des concessions qu'elle détenait et en lui permettant de se prévaloir de la production directe à l'étranger. Le différend sur les mécanismes de compensation, dans le secteur pétrolier, des crédits dus aux entreprises italiennes, périodiquement suspendus par le régime lors de fréquentes périodes économiques défavorables, a longtemps fait l'objet de débats.

Persuadé d'avoir affaire au "moindre mal" d'un pays non aligné, Andreotti fut confronté dès ses débuts de Premier ministre à l'attitude du colonel, plus enclin à l'ouverture par commodité que par conviction sincère et capable d'alterner flatteries et menaces, comme lorsqu'il conditionna la conclusion de certains accords pétroliers à la fourniture d'armes et d'autres équipements militaires.

Révélateurs de l'énorme difficulté d'archiver définitivement les scories du passé, les contentieux qui s'éternisent depuis des décennies confirment combien le chemin vers la normalisation des relations achevée par le traité d'amitié, de partenariat et de coopération d'août 2008 a été semé d'embûches.

Les demandes répétées de Tripoli pour la réparation des dommages matériels et moraux produits par l'Italie depuis 1911 - y compris ceux causés par les vieilles bombes de la Seconde Guerre mondiale, pour lesquelles Rome s'est engagée à coopérer au déminage - doivent être encadrées dans la stratégie visant à obtenir une règle de droit international condamnant le colonialisme; loin de boycotter sérieusement la recherche de coopération, le rais aurait ainsi satisfait ses ambitions de s'ériger en champion du mouvement panarabe dans les pays d'Afrique du Nord.

Si des indemnités symboliques avaient déjà été prévues au titre de l'aide à la reconstruction dans l'ancien accord de coopération économique de 1956, la thèse selon laquelle les réparations résultant d'une domination coloniale illégitime ne constituaient pas un motif de transfert de ressources au profit des pays en développement était soutenue par l'universitaire Guido Napoletano, chargé par la Farnesina d'étudier la question sous l'angle du droit international.

En revanche, l'épineuse affaire des réfugiés italiens rapatriés de Libye, qui, ayant obtenu ce statut légal en 1974, ont d'abord eu l'illusion de pouvoir être indemnisés par le colonel, plutôt prêt à attaquer une communauté surprise par le fait qu'une querelle idéologique désormais dépassée puisse s'enraciner avec virulence même en Italie, avec des accusations méprisantes de colonialisme et de fascisme, a été complètement occultée. Des réglementations inadéquates et des critères de procédure lourds, des estimations à la baisse des biens confisqués par les experts des différents ministères italiens et des indemnisations incomplètes en raison de l'inflation galopante ont facilité l'amnésie des gouvernements et de l'opinion publique.

Des divergences importantes et des sensibilités différentes ont caractérisé les positions des principaux acteurs politiques: en tant que Premier ministre, Bettino Craxi a souvent mis l'accent sur l'aspect politique du terrorisme, minimisant le rôle éventuel de Kadhafi dans le processus de paix au Moyen-Orient, également pour maintenir une majorité solide dans laquelle les partis fortement caractérisés par un sens pro-atlantique (républicains et libéraux) revendiquaient une visibilité; Andreotti, pour sa part, a utilisé des tons plus critiques à l'égard des États-Unis, réitérant la nécessité de ne pas pousser l'OLP vers des positions extrémistes.

Les épisodes du détournement du bateau de croisière Achille Lauro et de la crise de Sigonella qui s'en est suivie ont été largement minimisés: les tensions ont été largement dramatisées par Spadolini, à l'époque ministre de la Défense prenant parti pour les États-Unis et Israël, mais elles n'ont pas produit - malgré les clameurs des médias - de clivages destinés à durer, confirmant plutôt une approche différente sur la manière de se comporter à l'égard des pays arabes.

Les turbulences provoquées par certaines situations de crise (comme l'échec de la mission multinationale au Liban, à laquelle l'Italie avait également participé malgré les protestations de Kadhafi) et l'implication plus ou moins directe de membres des services libyens, d'abord dans les attentats terroristes palestiniens de Rome et de Vienne, puis dans ceux de Lockerbie et de Tenerè, ont déterminé l'isolement progressif de la Libye.

Malgré le blocage des relations avec l'Italie et la diffusion par les services anglo-américains d'informations selon lesquelles le régime (qui s'est ensuite rangé du côté de l'Occident pendant la guerre du Golfe) produisait des armes chimiques, Rome a favorisé la mise en place de structures de coopération telles que l'Initiative pour la Méditerranée occidentale. Ces tentatives devaient s'avérer éphémères puisque deux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sanctionnaient en 1992 le gel du trafic aérien, l'interdiction des ventes d'armes et l'expulsion des citoyens impliqués dans des actes de terrorisme, tandis que le rais tentait d'exploiter la médiation italienne avec la Grande-Bretagne et les États-Unis dans l'affaire de Lockerbie pour redonner de la vigueur aux relations bilatérales et tenter de se réintégrer dans la communauté internationale.

La Libye et le Saint-Siège : un pont pour la paix en Méditerranée

Andreotti s'est également taillé un rôle non négligeable dans le difficile et progressif processus de dialogue qui s'est concrétisé en 1997 par la reconnaissance de relations diplomatiques entre la Libye et le Saint-Siège.

Les auteurs reconstituent les liens d'amitié profonde avec le cardinal Sergio Pignedoli (photo), président du Secrétariat du Vatican pour les non-chrétiens, créateur des premières rencontres qui ont eu lieu à Tripoli entre des représentants de l'islam et du christianisme, ainsi que les phases de l'enlèvement du franciscain Giovanni Martinelli, libéré par la suite à Malte ; le rôle stratégique de l'île en tant que "pont de paix en Méditerranée" a en outre été parrainé par la Libye et surtout par l'Italie, sûre de l'importance de sa position géographique dans une perspective antisoviétique.

L'action, probablement destinée à solliciter l'intervention du Vatican pour condamner les opérations que les Etats-Unis préparaient, n'était pas dirigée contre le gouvernement italien (l'ambassadeur Reitano a averti la Farnesina de l'intention de Kadhafi d'utiliser l'affaire pour retarder la restitution des passeports), mais contre des religieux individuels accusés de recueillir des informations pour le compte de services secrets étrangers non identifiés.

Le chemin de révision profonde du fondamentalisme islamique initié par le colonel et son désaveu progressif du califat ont encouragé les initiatives d'Andreotti et de Raffaello Fellah (homme d'affaires et réfugié juif de Libye), qui ont convergé dans le projet "Trialogue", une association d'éminents représentants des trois religions monothéistes engagés dans la lutte contre les conflits au Moyen-Orient.

Bien structuré et riche en idées, l'ouvrage approfondit les mérites et les limites de l'action politique d'Andreotti (et en arrière-plan de toute la classe dirigeante de la Première République) sans trop céder à des tendances hagiographiques assez en vogue aujourd'hui, mais il est parfois alourdi par la superposition de thèmes analysés en même temps dans les différentes monographies. Le lien identifié entre les deux protagonistes, fondé sur une sensibilité commune au dialogue interreligieux avant le dialogue politique, apparaît faible, car il manque de débouchés immédiats et concrets.

Andrea Scarano

19:49 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, italie, libye, afrique du nord, europe, afrique, affaires africaines, kadhafi, méditerranée, politique internationale, giulio andreotti |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 05 septembre 2023

Le Niger renverse le néocolonialisme français

Le Niger renverse le néocolonialisme français

Brecht Jonkers

Source: https://crescent.icit-digital.org/articles/niger-overthrows-french-neo-colonialism

Le renversement du gouvernement de Mohamed Bazoum au Niger, soutenu par la France, le 26 juillet, peut peut-être être comparé à la défaite de l'apartheid en Afrique du Sud il y a près de 30 ans. Bazoum n'était pas seulement président du Niger, mais aussi président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont l'agenda est néolibéral. Sa cote de désapprobation auprès de la population nigérienne était très élevée.

Cela ne signifiait pas qu'il jouait un rôle particulier dans la constellation politique ouest-africaine. À bien des égards, Bazoum peut être considéré comme un représentant typique du courant politique dominant dans de nombreuses anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest.

Les critiques à l'encontre de son gouvernement portaient sur l'augmentation du coût de la vie, la persistance d'un niveau élevé de pauvreté et une incompétence flagrante. L'incapacité des dirigeants successifs de Niamey à réprimer l'insurrection wahhabite-takfiri menée par des groupes tels que Daesh et Al-Qaïda n'a fait qu'accroître le mécontentement de la population.

Lorsque le chef d'état-major Salifou Modi s'est rendu au Mali voisin en mars dernier et a convenu de mesures antiterroristes conjointes, Bazoum l'a rapidement limogé. Les mouvements anti-impérialistes antérieurs, en particulier le sentiment anti-français, ayant pris le dessus au Mali et au Burkina Faso, le Niger est devenu l'un des derniers piliers explicitement "pro-français" de la région, un pilier que la France, mais aussi les États-Unis, ont utilisé avec empressement dans la mascarade actuelle connue sous le nom de "guerre contre le terrorisme".

Près de 1100 soldats américains et une véritable base de la CIA étaient stationnés au Niger au moment du coup d'État du 26 juillet. Cela a rendu la plupart des Nigériens furieux à un point tel que le nouveau commandant de la Garde présidentielle, le général Abdourahamane Tchiani, a dû intervenir.

Bazoum a été déposé et emprisonné. Le pouvoir au Niger a été confié à un nouveau gouvernement de transition, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Comme on pouvait s'y attendre, les grands médias occidentaux se sont déchaînés pour condamner la "prise de pouvoir militaire" au Niger. Ils ont tenté de pimenter les choses en soulignant le "rôle de Wagner et de la Russie" dans la fomentation de l'instabilité au Sahel, et en mettant en garde contre une "nouvelle instabilité" dans la région. La question est de savoir si une région ciblée par des insurgés wahhabites depuis des années, faisant plusieurs milliers de victimes civiles sous l'œil vigilant du "soutien militaire" de la France et des États-Unis, pourra jamais être qualifiée de "stable" ou de pacifique. Mais même cela n'est pas le cœur du problème.

La persistance du néocolonialisme français

Une grande partie de l'Afrique de l'Ouest en a assez du néocolonialisme français, du projet de "Françafrique" et du système monétaire du franc CFA qui lie les monnaies locales au franc français (et ensuite à l'euro) et à l'influence du Trésor français. Le Mali est malade de l'exploitation massive de son or par la France. Paris a accumulé 2 500 tonnes de réserves d'or sans une seule mine d'or en France alors que le Mali, avec environ 860 mines d'or opérationnelles, ne dispose que de 881 tonnes de réserves d'or. De même, le nouveau gouvernement de Niamey critique vivement la façon dont la France a profité de l'abondance d'uranium au Niger. Le "yellow cake" est très recherché par le marché français de l'énergie qui dépend du nucléaire pour plus de 71% de ses besoins.

L'histoire sanglante de la France en Afrique, y compris l'héritage impérialiste permanent, a perduré sur le continent même après l'"indépendance". Le néocolonialisme occidental, en particulier français, est tellement flagrant et connu que même les médias occidentaux ne peuvent pas le nier ou l'occulter. Ils avancent de vagues excuses telles que "la Russie n'est pas meilleure", "l'amélioration se profile à l'horizon" et, argument souvent entendu, "ce n'est pas la bonne méthode". "Ce terme signifie ici l'intervention de l'armée (ou des deux) ou le ralliement des masses dans les rues.

Pour les experts européens, les habitants de la région du Sahel devraient simplement suivre la voie "civilisée" en copiant l'Europe. Ils devraient élire un homme politique qui négociera un avenir meilleur pour son pays, sans répercussions négatives pour les intérêts commerciaux occidentaux, bien entendu.

Condamner les développements révolutionnaires dans des pays comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger comme de simples "coups d'État militaires", simplement parce que l'action directe de destitution de l'élite précédente a été entreprise par le personnel des forces armées, est une interprétation simpliste et naïve des événements.

Elle témoigne d'un manque de compréhension de la situation politique et de l'histoire récente de la région du Sahel en particulier, ainsi que du népotisme profondément ancré et de la stabilité fermement excluante et contrôlée par l'étranger de l'élite dirigeante qui a existé dans ces pays.

Se plaindre que "la transition du pouvoir devrait se faire démocratiquement" ne tient pas compte du fait qu'une transition démocratique était pratiquement impossible dans tous les pays susmentionnés. Les cliques au pouvoir dans des pays comme le Niger et le Burkina Faso ressemblent beaucoup à une forme d'aristocratie moderne, dans laquelle la possibilité de gravir les échelons dépend souvent de vos connaissances et des mains que vous graissez, plutôt que de ce que vous êtes ou de ce que vous pouvez faire.

La maxime "c'est un grand club, et vous n'en faites pas partie" s'applique à l'élite politique de ces pays, tout comme aux États-Unis. Aux États-Unis, les outsiders politiques n'ont aucune chance de "percer" dans le système, à moins de se vendre complètement. Et même ceux qui sont présentés comme des "outsiders", tels que Barack Obama et Alexandria Ocasio-Cortez, s'avèrent être soit des initiés de bas niveau depuis le début, soit ont été astroturfés et préparés depuis le début pour donner un semblant de revitalisation tout en gardant intact le cœur pourri du système.

La situation dans une grande partie du Sahel est assez similaire. De toutes les anciennes puissances coloniales, c'est la France qui a adopté l'approche la plus pratique. À bien des égards, la France n'a jamais quitté ses anciennes colonies. Les bases militaires françaises parsèment toujours le paysage ; la France s'empare des réserves d'or et les stocke en Europe, et Paris contrôle la monnaie de ces pays par le biais du franc CFA, ne leur laissant aucune souveraineté financière.

La "transition démocratique" n'était tout simplement pas possible. Il n'y avait pratiquement aucune capacité à voter pour une alternative. Le système politique était rigide et truqué, sans parler du fait qu'il était très statique et qu'il offrait peu de possibilités de mobilité sociale verticale (c'est-à-dire une chance de "monter en grade" ou de "s'imposer" en partant du bas de l'échelle).

L'agitation autour du changement au Niger

L'Occident a fait grand cas de la prise de pouvoir militaire au Niger, et plus tôt au Mali et au Burkina Faso. On peut se demander pourquoi le coup d'État militaire en Égypte (sur le même continent africain), qui a entraîné le massacre de milliers de civils innocents, n'a suscité que peu ou pas d'intérêt. En Afrique, la mémoire de Thomas Sankara est encore fraîche dans l'esprit de nombreuses personnes. Il n'est donc pas surprenant que les Nigériens soient venus en très grand nombre pour soutenir le renversement de Bazoum.

Certes, leur accession au pouvoir ne s'est pas faite de manière "traditionnelle", occidentale, libérale et "démocratique". Mais la question peut être posée : est-ce particulièrement pertinent ? Le fait est qu'il n'existe pas de test décisif universellement applicable pour la légitimité d'un gouvernement dans le monde entier, même si les médias grand public et les élites politiques occidentales voudraient nous faire croire le contraire.

Il est étrange que la distance spatiale et la souveraineté culturelle ne soient pas traitées avec la même préoccupation légitime que la "distance" temporelle dans la politique contemporaine. Personne ne semble se soucier du manque de légitimité démocratique de figures historiques occidentales sacrées telles que Napoléon, Otto von Bismarck ou la reine Victoria, pour ne citer que trois personnages de l'histoire européenne relativement récente. Aucun d'entre eux n'a été élu selon les principes de la démocratie libérale et aucun ne s'est soucié de sauver les apparences. Mais cela ne semble pas avoir d'importance parce que "c'était une autre époque".

Il est vrai que les normes varient selon les époques, mais les crimes de la reine Victoria sont bien plus fondamentaux qu'un simple manque de représentation démocratique (la colonisation et l'asservissement de 23 % de la population mondiale étant un concurrent majeur). Toutefois, les experts politiques et les idéologues occidentaux contemporains semblent être beaucoup moins indulgents lorsqu'il s'agit de différences fondamentales dans la culture, l'histoire politique, la situation économique ou toute autre forme d'identité spécifique des différents pays.

Les normes occidentales ne sont pas universelles

Ils ne se donnent même pas la peine d'expliquer pourquoi les autres sont censés s'attendre à un système politique presque identique dans des pays tels que les États-Unis, le Niger, le Venezuela, l'Iran ou la Russie. On peut supposer que l'opinion publique s'attend à une telle similitude politique comme une nécessité dogmatique, au sujet de laquelle aucune question n'est censée être posée. Si quelqu'un exigeait que tous les pays du monde partagent la même identité culturelle ou les mêmes croyances religieuses, il serait déclaré fou. Pourtant, exiger une telle quasi-uniformité et une suprématie unipolaire en termes de dimension politique est soi-disant considéré comme logique.

Cette attitude ridicule ne s'arrête pas là. L'impérialisme est hypocrite, unipolaire et expansionniste. L'insistance à copier les systèmes et valeurs "démocratiques" libéraux de l'Occident ne s'applique apparemment qu'aux opposants à la suprématie mondiale de l'Occident. Les alliés de l'Occident peuvent faire ce qu'ils veulent, comme le montrent les cas d'États et d'entités non démocratiques tels que l'Arabie saoudite et "Israël".

Pour en revenir au sujet qui nous occupe, il n'y a jamais eu de menace d'invasion de la CEDEAO ou d'intervention de l'OTAN lorsque le banquier du Fonds monétaire international Alassane Ouattara a violemment renversé le gouvernement de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2010. Au contraire, la France et l'Ukraine ont participé militairement au renversement du gouvernement ivoirien, et la CEDEAO a fait pression pour que Ouattara soit reconnu comme président.

Le chouchou du cartel du FMI règne depuis lors sur la Côte d'Ivoire. Le fait qu'il ait réussi à se représenter et à remporter un troisième mandat lors d'une élection très controversée, bien que la constitution du pays ne le permette pas, ne semble pas déranger les élites de la CEDEAO, de la France ou des États-Unis. En retour, Ouattara s'est montré un atout fiable pour la France, en promettant que la Côte d'Ivoire enverrait des troupes pour attaquer le Niger si la CEDEAO décidait de poursuivre ses plans d'invasion.

Dans le même ordre d'idées, il n'y a pratiquement aucune condamnation étrangère, que ce soit par la CEDEAO ou par l'Occident "démocratique", du président sénégalais Macky Sall, malgré sa décision d'interdire le deuxième parti du pays, le parti socialiste panafricain PASTEF, et d'emprisonner son dirigeant, Ousmane Sonko (photo). La répression meurtrière des manifestants de l'opposition qui a suivi, au cours de laquelle plusieurs personnes ont été tuées par la police, n'a pas non plus semblé déplaire au camp "pro-démocratie". À l'instar de son collègue ivoirien, M. Sall a également promis que les troupes sénégalaises participeraient à la lutte contre le gouvernement révolutionnaire du Niger.

Les discours sur la "démocratie" et les "droits de l'homme" dans les médias occidentaux, en particulier en ce qui concerne l'Afrique ou le monde islamique, ne sont que de la poudre aux yeux. Les élites néolibérales ne se soucient pas de la démocratie ou des droits de l'homme, leur principale préoccupation est le pillage et le profit.

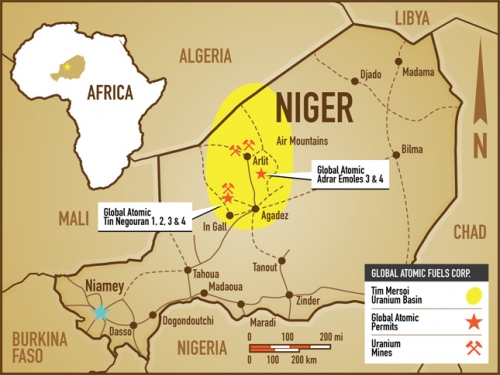

Voler l'uranium du Niger

Le Niger est le septième producteur mondial d'uranium, responsable d'environ 5 % de la production mondiale de ce matériau nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires. L'essentiel de l'uranium nigérien est extrait par la société française Orano, dont l'État français est le principal actionnaire. Paris a donc un intérêt immédiat et très important dans l'économie du Niger, en particulier dans les mines à ciel ouvert d'Arlit, dans le nord-ouest du pays. Orano est également directement impliqué dans le développement d'une nouvelle mine à Imouraren, qui contiendrait l'une des plus grandes réserves d'uranium au monde.

L'exploitation de l'uranium par des sociétés françaises a lieu au Niger depuis 1968 et constitue un véritable trésor pour les marchés occidentaux. Il n'existe aucun droit du travail ni aucune réglementation environnementale. "En Occident, vous avez besoin d'une étagère remplie d'autorisations et de certificats. Au Niger, vous donnez à quelqu'un une bêche et deux dollars par jour, et vous exploitez l'uranium", écrivait le journaliste Danny Forston en 2010. La France a bien sûr promis à son ancienne colonie un avenir radieux grâce à ce nouveau "partenariat" entre Niamey et Paris.

Depuis lors, on estime que 150.000 tonnes d'uranium ont été extraites du Niger par la seule société Orano (anciennement Areva). La mine d'Akuta a été fermée en 2021 en raison de l'épuisement complet du minerai. L'organisation caritative britannique Oxfam estime qu'un tiers des lampes en France fonctionnent grâce à l'énergie produite par l'uranium nigérien.

Les relations entre le Niger et Orano sont d'autant plus compliquées que l'entreprise publique bénéficie du soutien total de l'État français, avec toutes les implications militaires et de renseignement que cela implique. Il en résulte des "accords" très inégaux en faveur de l'entreprise, marqués par des exonérations fiscales extrêmement rentables.

L'exploration incontrôlée et non réglementée de l'uranium autour d'Arlit a entre-temps provoqué un désastre humanitaire et écologique. Plusieurs études menées dès 2003 par la Commission de recherche et d'information indépendantes sur les radiations (CRIIAD), basée en France, ont révélé que les niveaux de radioactivité de l'eau potable consommée par les travailleurs des mines locales dépassaient parfois jusqu'à cent fois les seuils de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé. Une étude menée par Greenpeace en 2009 a révélé des résultats similaires, ainsi qu'une pollution toxique, dans cinq des six puits d'eau examinés. Un porte-parole d'Orano a qualifié ces résultats de "contamination naturelle".

Les conséquences médicales alarmantes d'une exposition quotidienne à un niveau de radiation 300 fois supérieur à la normale, détaillées dans un rapport d'enquête publié en 2017 par African Arguments, sont minimisées ou complètement ignorées par les prestataires de soins médicaux, ce qui n'est pas surprenant étant donné que la majorité des soins médicaux à Arlit sont fournis par l'entreprise Orano elle-même et que les professionnels de la santé sont ses employés.

Bien entendu, les gouvernements qui se sont succédé au Niger depuis 1968 portent également une grande responsabilité dans ces abus. C'est là que le néocolonialisme entre en jeu. Le Niger a été, du moins avant les récents événements révolutionnaires, un élément clé du projet néocolonial de la "Françafrique", dans lequel Paris a conservé un contrôle majeur sur ses anciennes colonies en Afrique. Dès le début de l'indépendance du Niger, des centaines de "conseillers" français sont restés à tous les niveaux du gouvernement. L'armée était composée exclusivement d'anciens membres des milices coloniales, et les officiers étaient souvent des Français qui avaient obtenu la nationalité nigérienne dans ce but précis.

Au total, 1500 soldats français et 1100 soldats américains sont toujours présents au Niger, bien que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) ait officiellement mis fin aux cinq accords militaires conclus avec la France et ordonné le départ de toutes les troupes françaises pour le début du mois de septembre. Ces accords ont souvent été conclus sous la forte pression de Paris.

Effet domino au Sahel

Il est clair que les récents développements ont pris la France complètement au dépourvu, 60 ans d'exploitation impitoyable de l'Afrique de l'Ouest semblant s'effondrer en l'espace de quelques années seulement. Mujtaba Rahman, directeur général pour l'Europe de la société de conseil Eurasia Group, est même allé jusqu'à qualifier les développements anticoloniaux au Niger, qui ont suivi les changements antérieurs au Burkina Faso et au Mali, de "théorie des dominos évidente pour le XXIe siècle".

Il convient de noter que le départ des troupes françaises du Niger ferait du Tchad le seul pays de la région stratégiquement importante du Sahel à maintenir une présence militaire française, bien que de plus petits contingents de troupes françaises soient toujours présents au-delà du Sahel, dans les États membres de la CEDEAO que sont la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal.

Il reste à voir comment la situation au Sahel et dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest évoluera. Il est peu probable que la France prenne ces pertes avec élégance. L'élite française est pleinement consciente de sa dépendance totale à l'égard de l'Afrique et de l'exploitation parasitaire qu'elle en fait.

L'ancien président français Jacques Chirac avait déclaré que "sans l'Afrique, la France glissera vers le rang de troisième puissance [mondiale]", faisant écho aux paroles inquiétantes de son prédécesseur François Mitterrand selon lesquelles "sans l'Afrique, la France n'aura pas sa place au XXIe siècle".

La France peut avoir "besoin" de l'Afrique pour continuer à se faire passer pour une puissance mondiale. Mais le fait est que l'Afrique n'a pas besoin, et apparemment ne veut pas ou ne désire pas plus de liens avec la France dans l'ordre mondial multipolaire émergent.

Brecht Jonkers

20:36 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, france, afrique, affaires africaines, niger, sahel |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 02 septembre 2023

La fantôme de Sankara

Le fantôme de Sankara

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/il-fantasma-di-sankara/

Un fantôme erre dans le monde. Un fantôme inquiet, qui erre entre le Maghreb et les terres au sud du Sahara. Mais qui se manifeste aussi de plus en plus au Nord. En Europe.

C'est le fantôme de Thomas Sankara. Celui qui a donné son nom au Burkina Faso. Car avant, ce pays s'appelait simplement la Haute-Volta. Le nom que les colonialistes français avaient donné à cette terre. Et Burkina Faso signifie, dans la langue des Mossi, le "Pays des hommes debout". Un nom qui, à lui seul, illustre le programme que Sankara a tenté de mettre en œuvre entre 1980 et 1988. Certains le qualifient aujourd'hui de tiers-mondiste et de socialiste. En réalité, il s'agissait d'une tentative d'arracher le pays aux griffes de l'exploitation néocoloniale française. Et celle des multinationales occidentales.

Une tentative courageuse, payée de sa vie.

Un coup d'État hétéro-dirigé, puis l'assassinat. Et la "pratique Sankara" semblait définitivement archivée.

Mais, aujourd'hui, son fantôme est revenu hanter les terres abandonnées de l'Afrique subsaharienne.

Toute la ceinture du Sahel, l'ancienne (c'est le cas de le dire) Afrique française, est en ébullition. En fait, en révolte ouverte. Coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger... et maintenant au Gabon. Le Tchad tremble. Au Nigeria, le vent de la guerre civile endémique souffle. Et même le Sénégal, jusqu'ici fidèle, commence à frémir.

Le plus grand soulèvement africain depuis l'époque coloniale est en cours. Il ne s'agit pas, comme une certaine presse voudrait nous le faire croire, de simples coups d'État. Il s'agit d'enjeux internes, de luttes tribales et familiales pour le pouvoir. Les soldats qui brandissent le drapeau de la révolte bénéficient partout d'un fort soutien populaire. Et ce sont, à ce jour, des soulèvements pacifiques. Sans effusion de sang. Mais toujours suivis de grandes manifestations populaires contre la présence française. Et contre la présence américaine...

Pour Paris, c'est un désastre. Et c'est aussi un désastre pour le reste de l'Europe, en particulier pour l'Allemagne. Par un inévitable retour de bâton.

De ces régions d'Afrique proviennent du pétrole, de l'or. De l'uranium. Des métaux précieux de toutes sortes. Pour ne citer qu'un exemple, le Gabon est le premier producteur mondial de manganèse. Sans lequel il est impossible de produire de l'acier.

Mais de ces immenses richesses, il ne reste presque rien dans les pays africains. Et ce peu va dans les mains des marionnettes qui gouvernent, manipulées par Paris et les multinationales.

Des hommes comme le président gabonais Ali Bongo. dont la famille est au pouvoir sans interruption depuis plus de cinquante ans.

Et voilà que l'Union européenne, y compris le ministère italien des affaires étrangères, a le culot de parler, ou plutôt de glapir, à propos d'un coup d'État qui a renversé un gouvernement "légitime et démocratique". Sic !

Sankara avait été le premier à tenter de briser cette chaîne qui asservit la ceinture du Sahel. Qui l'exploite. Et qui fait vivre plus de 80% de la population dans la misère et la dégradation, dans la faim.

C'était trop tôt. Le cadre international trop différent. Et hostile. Sankara a payé son pari de sa vie.

Mais il reste, dans les mémoires, comme le Bolivar de l'Afrique subsaharienne.

Aujourd'hui, la situation est pourtant totalement différente.

Et son fantôme est en train de devenir un cauchemar. Pour beaucoup, à Paris, à Washington et dans d'autres chancelleries occidentales.

20:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas sankara, afrique, affaires africaines, burkina faso, sahel |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Pour aller loin, il faut marcher ensemble". La Chine et l'Afrique dans la vision de Xi Jinping

"Pour aller loin, il faut marcher ensemble". La Chine et l'Afrique dans la vision de Xi Jinping

Luca Bagatin

Source: https://electomagazine.it/per-andare-lontano-andiamo-insieme-cina-e-africa-nella-visione-di-xi-jinping/

Lors du 15ème sommet des BRICS à Johannesburg, qui s'est tenu du 22 au 24 août, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a affirmé deux concepts importants.

Le premier : "Nous (les pays des BRICS) choisissons nos voies de développement de manière indépendante, défendons ensemble notre droit au développement et marchons en tandem vers la modernisation. Cela représente la direction du progrès de la société humaine et aura un impact profond sur le processus de développement du monde".

Le second : "Les règles internationales doivent être écrites et respectées conjointement par tous les pays sur la base des objectifs et des principes de la Charte des Nations unies, plutôt que d'être dictées par ceux qui ont les muscles les plus forts ou la voix la plus forte. Il est encore plus inacceptable de s'organiser pour former des groupes exclusifs et d'ériger leurs règles en normes internationales".

Soulignant ainsi que la tâche des BRICS est, entre autres, de "soutenir l'équité et la justice et d'améliorer la gouvernance mondiale".

Le président Xi a également fait l'éloge du continent africain, avec lequel la Chine entretient des relations de longue date, en déclarant qu'il est "un réservoir de sagesse simple mais profonde", rappelant un proverbe africain qui dit : "Si vous voulez aller vite, allez-y seul ; si vous voulez aller loin, allons-y ensemble".

Les relations entre la Chine et l'Afrique remontent en fait aux années 60, à l'époque du Grand Timonier Mao-Tse Tung, qui, par l'intermédiaire du Premier ministre et ministre des affaires étrangères de l'époque, Zhou Enlai, a commencé à nouer des relations avec tous les pays africains qui cherchaient à se libérer du colonialisme occidental et à émanciper le tiers monde des impérialismes opposés des États-Unis et de l'Union soviétique.

Dès cette époque, Zhou Enlai énonce les principes cardinaux de la politique étrangère chinoise, fondée sur l'entraide: le bénéfice mutuel par la coopération commune, la non-agression et le respect de la souveraineté nationale. Ainsi, dès cette époque, la République populaire de Chine a commencé à construire des infrastructures en Afrique, à apporter une aide médicale et éducative et à garantir des prêts à faible taux d'intérêt.

Une stratégie poursuivie, après Mao et Zhou Enlai, par tous leurs successeurs et qui est à la base de la profonde amitié entre la Chine et l'Afrique.

Des réalités qui ont en commun d'avoir été la proie du colonialisme occidental, mais qui, cela vaut particulièrement pour la Chine, ont su se libérer de cette sujétion et s'émanciper à travers le socialisme et des formes de coopération pacifique.

Les études de la sinologue italienne Alessandra Colarizi et de l'universitaire américaine Deborah Brautigam sur les relations Chine-Afrique sont très intéressantes.

20:48 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brics, afrique, chine, affaires africaines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |