mercredi, 15 février 2023

L'Atlantisme contre l'Afrique, coeur noir de l'Ile du Monde

L'Atlantisme contre l'Afrique, coeur noir de l'Ile du Monde

Source: https://katehon.com/ru/article/atlantizm-protiv-chernogo-hartlenda-mirovogo-ostrova

L'influence de la Russie en Afrique s'est considérablement accrue ces derniers temps, et les autorités et la population locales en sont plutôt satisfaites.

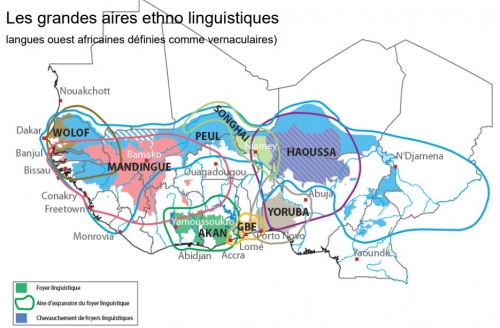

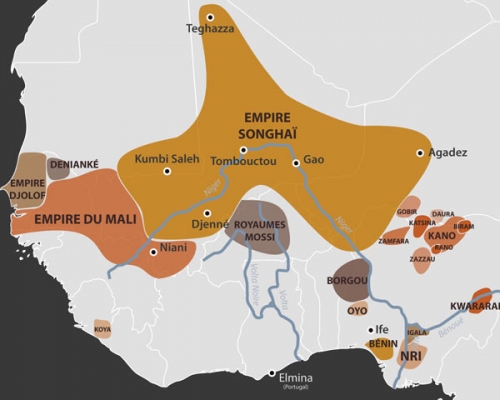

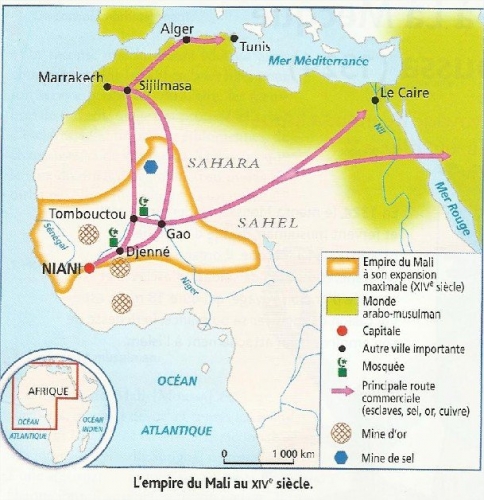

L'Afrique est une région attrayante pour les puissances mondiales influentes. Avec l'Eurasie, selon le concept de Halford Mackinder, elle constitue la deuxième partie de l'île du monde. Malgré le fait que dans les années 1960, la plupart des pays africains ont obtenu leur indépendance, elle est restée une zone d'intérêt pour des États tels que les États-Unis et les pays de l'UE (en particulier la France).

La compétition pour l'influence sur le continent africain fait partie de la réalité géopolitique. La rivalité entre les puissances mondiales est indéniable; les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Turquie ont leurs propres intérêts en Afrique. Examinons les intérêts respectifs de chacune des parties.

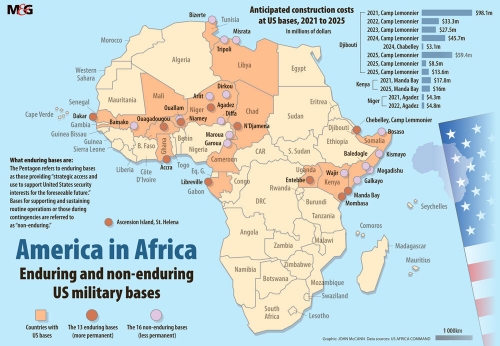

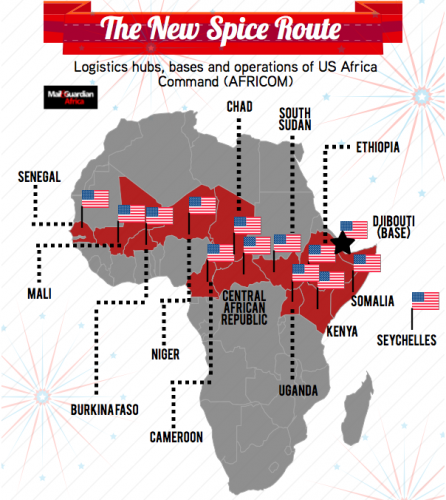

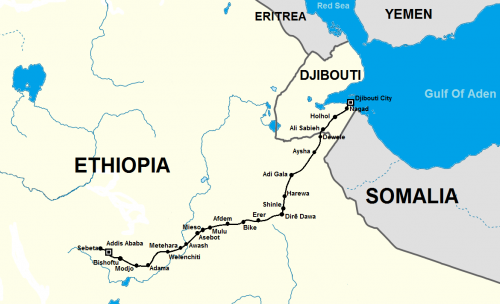

De vastes intérêts politiques et économiques sont au cœur de la politique africaine des États-Unis. Le rôle sécuritaire est également important, à savoir l'endiguement des organisations extrémistes telles qu'al-Shabab dans la Corne de l'Afrique, Boko Haram au Nigeria. Les États-Unis ont une base militaire au Camp Lemonier à Djibouti. L'administration Biden, à la suite de ses prédécesseurs, continue de développer sa politique envers l'Afrique, car elle sent la concurrence de la Chine.

L'ampleur de l'implication économique de la Chine en Afrique ne peut être sous-estimée. Quant à la présence politique et militaire, elle varie d'une région à l'autre. Par exemple, il existe un intérêt pour le projet "One Belt, One Road", lancé en 2013; le Forum régulier sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui est une approche plus formalisée et régulière du partenariat de haut niveau que celle poursuivie par les États-Unis.

Ensuite, considérez l'autre allié de la Chine qui a également une influence dans la région africaine : la Russie.

L'influence de la Russie sur le continent africain

L'approche de la Russie pour développer son influence est moins ambitieuse que celle de la Chine et des États-Unis. Pendant la guerre froide, l'URSS avait une forte influence dans la région, mais après l'effondrement de l'Union soviétique, sa politique à l'égard de l'Afrique est devenue plus modérée. Ces dernières années, cependant, le pays a considérablement accru sa présence à la suite du sommet Russie-Afrique de Sotchi 2019. La Russie s'efforce d'amener les États africains aux côtés du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le commerce russe avec l'Afrique subsaharienne représente environ un quart du commerce américain et moins d'un dixième de celui de la Chine. Le pays ne figure pas parmi les dix premières sources d'investissements directs étrangers en Afrique, ne contribue pas de manière significative aux grandes initiatives de développement et a été critiqué pour son travail indépendant en matière d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe, qui a été négligeable.

L'UE et l'Afrique

Ensuite, considérez l'étendue de la présence des pays de l'UE en Afrique, plus particulièrement la France, la Belgique et le Portugal. En 2020, l'UE a proposé une nouvelle stratégie pour l'Afrique comportant cinq piliers: "transition verte" et accès à l'énergie ; transformation numérique ; croissance durable et création d'emplois ; paix, sécurité et gouvernance ; et migration et mobilité. Bien que le COVID-19 ait forcé le report du sommet UE-Afrique initialement prévu pour octobre 2020, une version plus étoffée de la stratégie africaine sera probablement approuvée lors du sommet reprogrammé. De même, l'année 2020 a été choisie pour proclamer une alternative à l'"Accord de Cotonou", qui a réglementé le commerce et fourni un cadre pour le développement et les dialogues de gouvernance entre l'Afrique et l'UE depuis 2000. La nature hautement formalisée et institutionnalisée de l'UE se reflète dans une certaine mesure dans l'"Accord", et l'UE se présente comme un modèle à suivre pour renforcer l'intégration africaine et atteindre les objectifs de l'Union africaine.

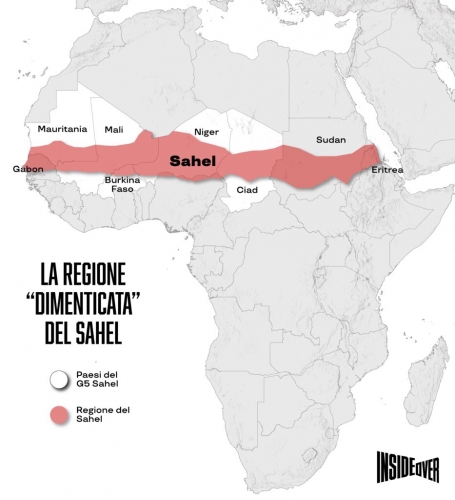

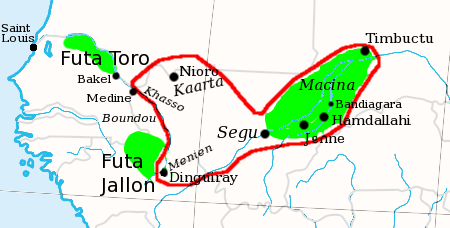

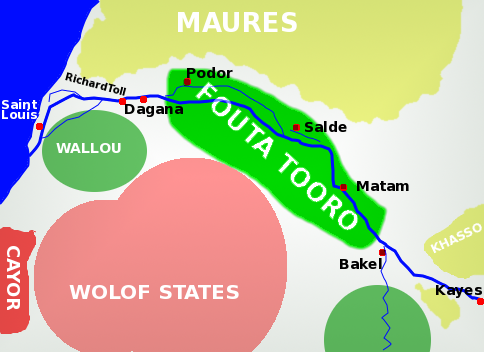

Parmi les États européens, aucun n'a plus d'influence en Afrique que la France. Le pays fournit depuis longtemps des garanties de sécurité à ses anciennes colonies. Aujourd'hui, son opération Barkhane dans la région du Sahel représente sa plus grande présence militaire à l'étranger, avec près de cinq mille soldats engagés dans des opérations de contre-insurrection pour contenir les extrémistes radicaux et stabiliser le Mali et ses voisins. Plus de deux mille soldats français sont en outre stationnés dans d'autres parties du continent, dont une base permanente à Djibouti, qui reçoit parfois du personnel d'autres États européens. La France entretient des liens commerciaux importants avec l'Afrique francophone, au point de maintenir une participation à la politique monétaire de quatorze États africains (bien que les États d'Afrique de l'Ouest aient récemment décidé de se débarrasser de cet anachronisme).

Sous la direction du président Emmanuel Macron, la France a également fait des efforts importants pour renforcer les liens économiques avec les pays anglophones tels que le Nigeria et le Kenya. Mais l'influence française est un point de discorde constant pour les sociétés africaines francophones, et il existe une suspicion généralisée que les Français favorisent leurs propres intérêts au détriment de ceux de leurs partenaires commerciaux de l'élite africaine, ce qui pourrait être politiquement dangereux pour le pays.

Il convient également de noter que les États du Golfe et la Turquie ont également renforcé leur présence en Afrique. La Turquie, par exemple, a accru son influence en Somalie, où se trouve une installation militaire turque.

L'épicentre de la controverse

Comme de nombreux États ont une grande influence en Afrique, un certain nombre de controverses apparaissent. Selon la chercheuse Michelle Gavin: "L'administration Biden prévoit clairement des frictions avec la Chine en Afrique. Lors d'une audience d'approbation de la stratégie, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a tenu à assurer aux sénateurs américains qu'elle et ses collègues étaient bien conscients des "objectifs de développement égoïstes et parasitaires" de la Chine, notamment en Afrique. Les États-Unis et la Chine continueront de s'affronter car le soutien africain aux normes internationales qu'ils promeuvent est en jeu et les positions des deux puissances s'opposent fortement sur un certain nombre de questions. La rivalité dans ces arènes est inévitable. Par conséquent, pour chaque partie, l'influence politique réelle dans les capitales africaines ne deviendra que plus désirable au fil du temps."

La Chine et la Russie vont poursuivre leur confrontation avec les États-Unis et les pays de l'UE. Par conséquent, en tant que membres du Conseil de sécurité de l'ONU (la Russie en est toujours membre, à l'exception du Conseil des droits de l'homme), ils continueront à lutter pour une sphère d'influence sur le continent africain. Par exemple, à la fin du mois de juillet, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu en Égypte, en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie. Le 22 juillet, la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU ont convenu d'établir des couloirs de transport de céréales à travers la mer Noire. Il convient également de noter que l'Égypte est le plus grand importateur de blé au monde - elle achète 70 % de ses réserves de céréales à la Russie et à l'Ukraine.

Cependant, les États-Unis et l'UE n'apprécient pas vraiment l'influence croissante de la Russie en Afrique. L'attitude "erronée" de l'Afrique envers la Russie et la réticence du continent à se joindre à la pression des sanctions déplaisent définitivement à l'Occident, qui tente activement d'attirer la région dans l'orbite de ses intérêts géopolitiques. Les Etats-Unis sont particulièrement irrités, où un projet de loi spécial introduit au Congrès le 27 avril par le démocrate Gregory Meeks (photo), président de la commission des relations étrangères de la Chambre des représentants, a été adopté. Son but est de combattre les "activités malveillantes" de la Russie en Afrique.

Ainsi, étant donné que l'Afrique est peut-être la seule solution aux crises alimentaire et énergétique dans lesquelles le monde est plongé, placer le continent à l'épicentre d'un conflit entre différents acteurs aura un impact négatif non seulement sur les États africains, mais sur le globe entier. Il faut espérer que la nouvelle loi adoptée aux États-Unis ne sera pas à l'origine de ces problèmes.

Il convient de noter que l'influence de la Russie en Afrique a considérablement augmenté ces derniers temps, et que les autorités et la population locales ont une attitude plutôt positive à son égard. C'est une préoccupation majeure pour l'administration américaine. D'autant plus que la Russie continue à développer son influence et sa coopération avec d'autres pays en dépit des sanctions. Ce qui se passera ensuite est une question ouverte; nous devons garder un œil sur l'agenda actuel.

19:43 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, afrique, affaires africaines, russie, chine, france, états-unis, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 28 janvier 2023

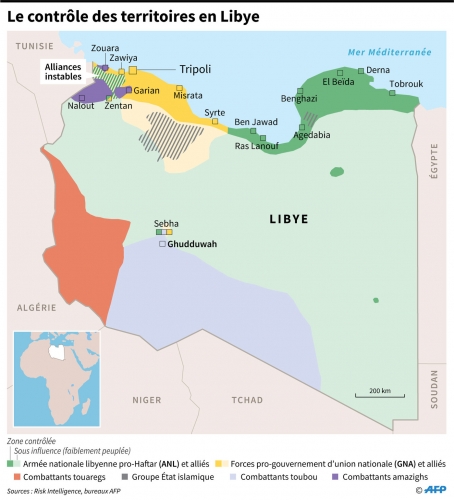

La Libye et les intérêts géopolitiques de ses voisins

La Libye et les intérêts géopolitiques de ses voisins

par le Groupe de réflexion Katehon

Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/la-libia-e-gli-interessi-geopolitici-dei-vicini

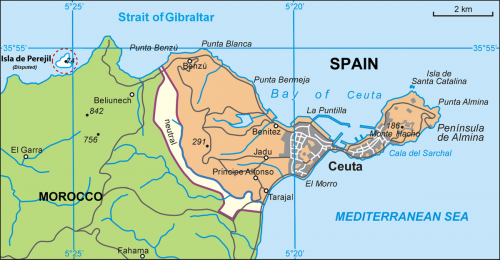

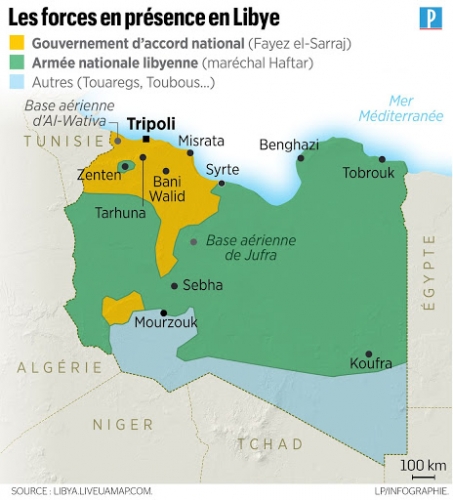

Depuis le renversement du gouvernement en 2011, la Libye est divisée. Tripoli et l'Occident ont tenté de contrôler la partie orientale du pays, un fief de l'"Armée nationale libyenne" (ANL) dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. Par la suite, le double pouvoir a prévalu et le pays a cessé de fonctionner comme un seul État.

Le peuple et le parlement de la partie orientale ont opté pour une coopération avec l'"Armée nationale libyenne" dirigée par le maréchal Haftar. À l'ouest, dans la capitale Tripoli, le gouvernement d'accord national (CAN) soutenu par l'ONU et l'UE, dirigé par Fayiz Saradj, est au pouvoir. Son mandat a cependant déjà expiré.

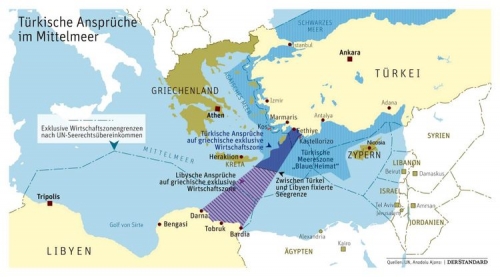

D'autres pays ont réagi différemment aux événements en Libye. En 2011, la Grèce a soutenu l'opération militaire de l'OTAN contre Mouammar Kadhafi en mettant à la disposition des membres de l'Alliance atlantique des aérodromes militaires et une base navale. Cependant, l'armée grecque n'a pas été directement impliquée dans l'opération. En 2020, la Turquie a déployé ses troupes et des mercenaires syriens à sa solde en Libye, qui ont d'abord arrêté l'offensive de l'"Armée nationale libyenne" de Khalifa Haftar, puis l'ont repoussée de Tripoli à Syrte. Haftar n'a pu être sauvé que par Le Caire, qui a menacé Ankara d'envoyer ses troupes en Libye.

Les relations diplomatiques entre Le Caire et Ankara ont été rompues en 2013 après que le chef de l'armée égyptienne de l'époque, As-Sisi, a mené un coup d'État militaire contre le président égyptien Mohamed Morsi, soutenu par Erdogan (et les Frères musulmans, un groupe interdit en Russie).

Lors de la visite d'une délégation turque de haut niveau au Caire en 2021, la Turquie s'est trouvée désavantagée: d'une part, en raison du blocus du Qatar et, d'autre part, parce qu'Ankara n'avait pas été acceptée dans le forum sur le gaz, qui réunissait presque tous les pays de la Méditerranée orientale, dont l'Italie, l'Égypte, la Grèce, Israël, Chypre grecque, la Jordanie et la Palestine. Ce qu'Ankara n'a pas apprécié, c'est le renforcement de l'amitié entre Grecs et Egyptiens.

Les Turcs ont alors suggéré aux Égyptiens d'oublier toutes les vieilles rancunes et de se réconcilier. Le Caire se méfiait plutôt de cette suggestion. Les Égyptiens ont répondu en suggérant que les pays devaient d'abord surmonter leurs différences accumulées. La question qui nous occupe est la critique des dirigeants égyptiens par les médias turcs. Le Caire est également mécontent de l'accord de coopération militaire de 2019 signé avec l'ancien "gouvernement d'entente nationale" de Faiz Saraj, qui autorise les forces militaires turques à se trouver sur le territoire libyen, et du document sur la démarcation des frontières maritimes avec la Libye. Le Caire a également demandé à Ankara de cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures des pays arabes et de ne pas accorder la citoyenneté turque aux Égyptiens vivant en Turquie.

Les Turcs ont ensuite satisfait à certaines de ces demandes, comme la modération des critiques de l'Egypte sur leurs chaînes de télévision. Néanmoins, la Turquie continue de pousser le concept de "patrie bleue", qui prévoit l'expansion de ses eaux territoriales dans la mer Égée, la Méditerranée et la mer Noire. À cette fin, Ankara a l'intention de conclure un accord similaire pour délimiter les frontières maritimes avec l'Égypte, ce qui pourrait transformer la Méditerranée en un "lac turc" à l'avenir, aux dépens du Caire. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreux experts estiment que c'est précisément sur la piste libyenne que Le Caire et Ankara auront le plus de mal à négocier des concessions mutuelles. Il est peu probable que les Turcs et les Égyptiens acceptent de céder l'un à l'autre des positions importantes en Libye, qui revêtent une importance stratégique pour les deux pays.

Il est possible qu'une délégation de responsables libyens, dirigée par le président du parlement Aguila Saleh, se soit rendue au Caire à la mi-décembre pour concilier les positions de l'Égypte et de ses alliés libyens. Le programme de la visite comprenait des réunions avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye Abdoulaye Bathily et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Abu al-Ghaith. Au cours des réunions, Sameh a déclaré que l'actuel premier ministre libyen, Abdul Hamid Dbeiba, devra accomplir un certain nombre de tâches en vue des prochaines élections libyennes, dont la date n'a pas encore été fixée.

Cependant, ces tâches ne sont pas encore achevées, le Premier ministre les a en fait fait dérailler, mettant en péril la finalisation de ce que l'on appelle le cadre constitutionnel, c'est-à-dire la rédaction des dispositions constitutionnelles déterminant les modalités et les règles de participation aux élections. À un moment donné, c'est la raison pour laquelle les élections parlementaires et présidentielles prévues pour décembre 2021 n'ont jamais eu lieu.

Au début du mois de décembre de l'année dernière, la National Oil Corporation (NOC) de Libye a également invité les entreprises internationales avec lesquelles elle avait précédemment signé des accords d'exploration et de production de pétrole et de gaz à reprendre leurs activités dans le pays. L'organisation l'a déclaré dans un texte publié sur son site officiel. Le NOC a justifié cet appel par l'amélioration progressive de la situation sécuritaire. Pour sa part, le défunt "Gouvernement d'entente nationale" dirigé par Abdel Hamid Dbeiba a également appelé les investisseurs étrangers à revenir et à reprendre leurs activités dans les champs pétrolifères et gaziers. Les entreprises occidentales ont commencé à négocier les conditions de travail, mais jusqu'à présent, peu de progrès ont été constatés. L'année dernière, les chiffres globaux de production et d'expédition ont été généralement bons, avec des revenus totaux de 22 milliards de dollars. Mais en raison de l'instabilité politique, les perturbations pourraient se poursuivre dès 2023.

21:03 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, libye, turquie, égypte, méditerranée, afrique du nord, afrique, affaires africaines, monde arabe, monde arabo-musulman |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 janvier 2023

Les objectifs du Maroc pour sa nouvelle démarcation maritime

Les objectifs du Maroc pour sa nouvelle démarcation maritime

Ali El Aallaoui

Analyste et chercheur en géopolitique

Source: https://masticadoresdeletrasfocus.wordpress.com/2020/09/05/los-objetivos-marroquies-de-su-nueva-delimitacion-maritima-by-ali-el-aallaoui/

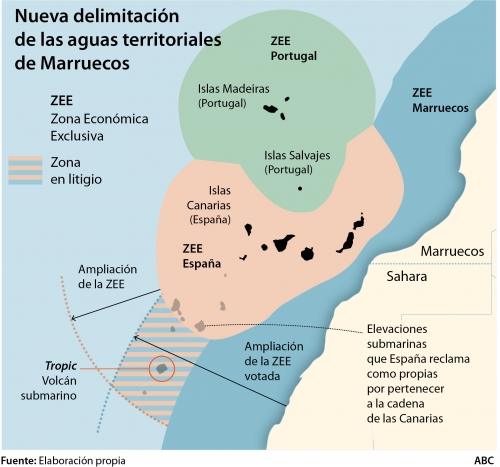

L'objectif des autorités marocaines est de redessiner à nouveau le paysage politique du Sahara occidental, et de faire croire qu'il s'agit d'une étape dans le conflit territorial issu d'une mauvaise gestion des relations hispano-marocaines.

C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que toutes les régions du monde ont une forte présence dans les mers en même temps. Comme par le passé, la mer reste un vecteur de puissance, un espace nécessaire et essentiel pour développer des ambitions économiques et politiques.

La possession de matières premières, qu'elles soient agricoles ou minérales, a toujours été un élément fondamental de la puissance. C'est la volonté de les acquérir qui est à l'origine des grandes découvertes de la fin du 15ème et du début du 16ème siècle. Au début du 20ème siècle, dix des douze plus grandes entreprises américaines exploitaient des ressources naturelles. Tous les pays riches du 19ème et du début du 20ème siècle disposaient d'importantes ressources naturelles.

Partant de ce constat, le Maroc veut à tout prix faire pression sur l'Espagne pour qu'elle accepte le fait accompli principalement au Sahara occidental, sachant que la situation dans ce territoire, qualifié de territoire non autonome par les Nations Unies en 1963, est dans l'impasse depuis des années.

Contexte et objectif géopolitique

En d'autres termes, d'un point de vue contextuel, le Maroc profite de la période de non paix et de non guerre au Sahara Occidental. Elle considère également l'actuel gouvernement espagnol comme plus faible et veut donc le pousser à négocier l'espace maritime du Sahara occidental afin de lui accorder une certaine souveraineté territoriale de facto. Cependant, il doit savoir que l'Espagne est la puissance administrante au Sahara Occidental en vertu du droit international et que le Maroc est la puissance occupante.

Les nouvelles lois marocaines définissant son nouveau domaine maritime fixent ses eaux territoriales à 12 miles, délimitent sa zone économique exclusive à 200 miles et décident d'étendre son plateau continental à 350 miles. Avec les règlements adoptés, le Maroc étend sa tutelle légale sur l'espace maritime qui comprend le Sahara occidental jusqu'à la ville de Lagüera et au nord-est jusqu'à Saidia, à la frontière avec l'Algérie.

Dans cette perspective, l'objectif du Maroc est de retarder et de bloquer l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016 qui a séparé le Sahara de la sphère de compétence des relations entre le royaume alaouite et l'UE. Car la question de la souveraineté sur le Sahara est le défi le plus important auquel sont confrontés les futurs accords entre le Maroc et l'UE. Dans ce sens, l'intégration des produits du territoire sahraoui dans les accords d'association avec l'UE présentera bientôt au Maroc un nouveau défi en termes de souveraineté sur le Sahara occidental.

Objectif économique

Les intérêts économiques et stratégiques et l'épuisement des ressources naturelles sur terre conduisent les États à poursuivre cette tentative de monopolisation des espaces maritimes au-delà des mers territoriales, dans les limites du plateau continental, avec la volonté de contrôler non seulement la surface, mais aussi les ressources halieutiques et minérales des fonds marins et du sous-sol.

En outre, les ressources naturelles sont considérées comme augmentant l'intervention des États dans les affaires des autres. Les deux guerres du Golfe sont perçues comme étant largement liées à la priorité donnée à l'accès aux réserves de pétrole.

Les ressources naturelles du Sahara occidental sont abondantes et jouent un rôle important pour influencer la diplomatie marocaine envers ses partenaires principalement européens. Ce qui explique , l'importance géostratégique et économique du Sahara occidental pour le Maroc, et aussi pour l'Union européenne en termes de ressources, ceci explique l'accord signé entre l'UE et le Maroc en 2019 sans aucun respect des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne en 2016.

L'objectif stratégique du Maroc: maintenir le statu quo au Sahara occidental avec l'aide de l'Espagne

Le Maroc veut à tout prix rester sur le territoire sahraoui car il estime que le temps joue pour lui, que le développement de la région et l'évolution de la composition de la population rendront irréversible le rapport de force en sa faveur. C'est dans cette perspective que s'inscrit la nouvelle politique marocaine de délimitation maritime unilatérale.

Le principal intérêt du Maroc dans cette nouvelle approche est de prolonger le conflit au Sahara occidental sur le long terme, ou du moins de ne pas le résoudre avant longtemps. Ainsi, sans la coopération espagnole à cet égard, le Maroc ne peut pas appliquer sa politique coloniale au Sahara occidental car ses voisins, l'Algérie et la Mauritanie, s'opposent à ses revendications territoriales, sans parler du peuple sahraoui.

L'objectif des autorités marocaines est de redessiner à nouveau le paysage politique du Sahara occidental, et de faire croire qu'il s'agit d'une phase dans le conflit territorial et d'une mauvaise gestion des relations hispano-marocaines.

20:17 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, afrique, affaires européennes, affaires africaines, espagne, maroc, sahara occidental, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 13 décembre 2022

Les "points chauds" de la planète : où pourrait éclater la prochaine guerre?

Les "points chauds" de la planète : où pourrait éclater la prochaine guerre?

Andrea Muratore

Source: https://insideover.ilgiornale.it/politica/scioperi-tensioni-ed-esercito-allertato-cosa-succede-davvero-nel-regno-unito.html

Ces dernières années, la guerre du Haut-Karabakh d'abord, puis le violent conflit en Ukraine ont enflammé des scénarios jugés critiques pour l'ordre international par les analystes et les décideurs. Les guerres préventives déclenchées par l'Azerbaïdjan et la Russie contre, respectivement, l'Arménie et l'Ukraine ont montré le retour du recours à la force comme moyen de résoudre les conflits entre États avec une véhémence jamais vue depuis la fin de la guerre froide.

La fin du bipolarisme et l'évanouissement rapide de l'utopie unipolaire du monde dirigé par les États-Unis ont conduit l'ordre mondial à se transformer en un grand désordre international, anarchique et sans règles précises. Cela a alimenté les poussées de tension dans le contexte d'une rupture de plus en plus progressive des freins et contrepoids qui délimitaient l'équilibre des pouvoirs. Le déclin du bipolarisme et les scénarios de guerre hybride et économique qui ont émergé dans divers contextes ont fait le reste, mettant essentiellement en contact les puissances dans diverses régions du monde. Conflits gelés ou de faible intensité sur le point de se réveiller, régions du monde âprement disputées entre puissances, points de contact entre anciens et nouveaux empires revenus s'affronter, zones à revendications politiques multiples : les zones de tension où la prochaine guerre pourrait éclater sont nombreuses.

Carte par Alberto Bellotto: les zones de tension dans le monde. Le théâtre finlandais et baltique rapproche la possibilité d'un conflit en Europe centrale et occidentale.

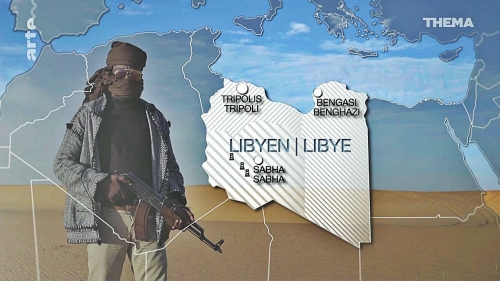

Syrie, Libye, Yémen : trois "bombes" non désamorcées

Le Grand Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont les premières zones à être soigneusement évaluées. Celle de Syrie, dont il a été question récemment dans ces colonnes, est la plus violente des guerres gelées sans issue définitive, même si formellement personne ne met plus en péril le maintien au pouvoir du régime alaouite de Bachar el-Assad. Le pays peine à retrouver son unité, et la reprise des opérations turques contre les Kurdes du Rojava nous a récemment rappelé à quel point ce pays tourmenté du Moyen-Orient présente définitivement des problèmes de stabilité.

Outre la Syrie, le Yémen et la Libye sont aussi des pays déchirés par leurs propres guerres civiles dont la priorité est aujourd'hui de sortir du bourbier qui les voit comme des zones de conflits et de guerres par procuration entre des mosaïques hétéroclites de puissances. Bien que n'étant pas à l'ordre du jour des conflits directs entre États, ces trois nations correspondent à autant de "trous noirs" géopolitiques et stratégiques, sources de tensions pour l'ordre international, à l'instar d'une autre zone souvent sous-estimée, le Sahel.

Carte par Alberto Bellotto. Erratum: à la place du mot "Gabon", il faut évidemment écrire "Sénégal".

Etats-Unis et Chine, le front du Pacifique

Bien entendu, les "trous noirs" peuvent être problématiques pour les litiges liés à d'éventuels effondrements d'États ou à l'infiltration de terroristes dans des pays à l'institutionnalisation réduite. Mais le vrai problème, aujourd'hui, reste les points de contact possibles entre les grandes puissances. Des espaces où le risque de confrontation entre blocs de pouvoir est direct.

La première pensée qui vient à l'esprit est évidemment la mer de Chine méridionale et le bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Ces derniers mois, les exercices navals de Pékin dans le détroit de Taïwan et la visite de la présidente de la Chambre des représentants de Washington, Nancy Pelosi, sur l'île considérée comme une "province rebelle" par Pékin ont marqué les tensions et la rivalité politique entre les deux géants.

Depuis le début de l'année 2022, la Chine a complètement militarisé avec ses propres forces trois des nombreuses îles qu'elle a construites dans la mer de Chine méridionale contestée, les armant de systèmes de missiles de différents types, en premier lieu l'anti-navire Donfeng-21. Le Guardian rappelle que lors de l'effort décisif de la Chine en mars pour "armer" ses territoires artificiels, "le commandant américain pour l'Indo-Pacifique, l'amiral John C. Aquilino, a déclaré que les actions hostiles contrastaient fortement avec les assurances antérieures du président chinois Xi Jinping selon lesquelles Pékin ne transformerait pas les îles artificielles dans les eaux contestées en bases militaires".

Dans les îles Spratley, disputées avec plusieurs autres nations de la région, en premier lieu les Philippines et le Vietnam, la Chine utilise des bateaux de pêche comme élément de projection. En moyenne, ils jettent l'ancre dans l'archipel contesté de l'Indo-Pacifique pendant au moins neuf mois de l'année.

Washington répond par un système complexe de présence navale. Le commandement du Pacifique, qui gère également les opérations dans l'océan Indien, dispose de deux flottes, la troisième et la septième, avec les porte-avions Nimitz, Carl Vinson, Ronald Reagan et Theodore Roosevelt déployés à San Diego et l'Abraham Lincoln à Yokosuka, au Japon. En plus de Taïwan, armée jusqu'aux dents pour se défendre, Washington compte évidemment sur le Japon, le Vietnam, qu'ils ont redécouvert, et la base aérienne et navale de Guam pour contenir la Chine.

Carte par Alberto Bellotto

Cachemire et Kouriles, terres contestées

Toujours en Asie, il existe des contextes dans lesquels les différends territoriaux jouent le rôle principal et peuvent élever la barre de la confrontation entre puissances. L'agression de la Russie contre l'Ukraine et la mort tragique de Shinzo Abe, par exemple, ont rallumé les projecteurs sur la revendication du Japon concernant les îles Kouriles "arrachées" à Tokyo par l'Union soviétique après la brève guerre de Moscou contre l'Empire japonais en août 1945.

L'assassinat d'Abe a privé le Japon du seul homme d'État qui avait tenté une stratégie diplomatique pour s'approcher progressivement d'un règlement de la question avec la Russie. Le regain de tensions de ces derniers mois ajoute une zone de tension en Extrême-Orient.

La situation au Cachemire, disputé entre l'Inde et le Pakistan, dont New Delhi contrôle une partie importante, est encore plus problématique. L'Inde et le Pakistan ont tenté à plusieurs reprises d'entamer des dialogues pour résoudre le statut contesté de la région, qui fait l'objet de discussions depuis 1947, et se sont affrontés à quatre reprises dans le passé (1948, 1965, 1971 et 1998). Le véritable épicentre d'un conflit potentiellement dévastateur à l'échelle mondiale se trouve ici, où la tension est toujours à son comble entre deux puissances nucléaires.

La Baltique : la nouvelle "mer chaude"

L'Europe n'est pas exempte de la présence de tels "points chauds", et après le tournant du 24 février 2022, jour de l'invasion de l'Ukraine, le nouveau "lac" atlantique, la mer Baltique, est devenu le point de confrontation le plus critique entre le camp euro-atlantique et la Fédération de Russie.

La Baltique est la région où se trouve la ligne d'expansion de l'OTAN, destinée à s'étendre à la Suède et à la Finlande dans les années à venir. Elle est affectée par la présence ostensible de la Russie à Kaliningrad et dans la région de Saint-Pétersbourg, qui est lourdement dotée en personnel. Elle dispose de la plus grande flotte russe de la région et des forces armées des pays européens les plus hostiles à Moscou : l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et surtout la Pologne. Elle est centrale pour les infrastructures énergétiques: le cas du Nord Stream endommagé, dans cette perspective, l'enseigne.

Et justement, la Baltique pourrait être l'épicentre des tensions dans les années à venir. Un pivot européen d'un grand désordre mondial dans lequel les petites et moyennes turbulences se doublent de grands défis. Et qui pourrait semer les graines de nouveaux conflits dans les années à venir.

Donnez-nous une autre minute de votre temps !

Si vous avez aimé l'article que vous venez de lire, demandez-vous : si je ne l'avais pas lu ici, l'aurais-je lu ailleurs ? S'il n'y avait pas InsideOver, combien de guerres oubliées par les médias le resteraient ? Combien de réflexions sur le monde qui vous entoure ne seriez-vous pas capable de faire ? Nous travaillons chaque jour pour vous fournir des reportages de qualité et des rapports approfondis totalement gratuits. Mais le type de journalisme que nous faisons est tout sauf "bon marché". Si vous pensez que nous valons la peine d'être encouragés et soutenus, faites-le maintenant.

19:44 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, zones de turbulences, gépolitique, conflits, conflictualité, actualité, europe, asie, afrique, affaires africaines, affaires asiatiques, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 22 octobre 2022

La France en Libye: non seulement du pétrole mais aussi de l'uranium. Les raisons d'une guerre

La France en Libye: non seulement du pétrole mais aussi de l'uranium. Les raisons d'une guerre

Marco Valle

Source: https://it.insideover.com/economia/la-francia-in-libia-non-solo-petrolio-ma-anche-uranio-le-ragioni-di-una-guerra.html

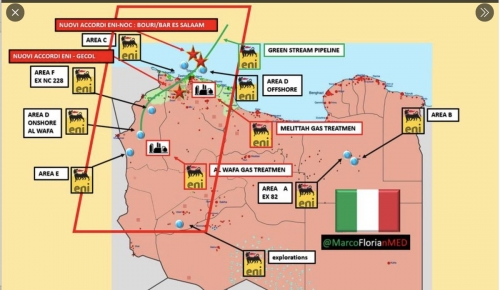

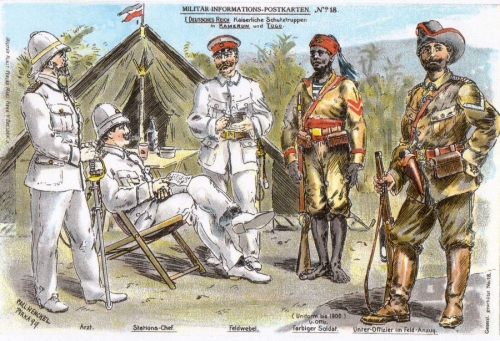

En mars 2011, la France, avec le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne, a commencé sa campagne militaire contre la Libye de Kadhafi. Une guerre à grande échelle à laquelle l'Italie de Silvio Berlusconi, jusqu'alors partenaire du rais libyen, a été contrainte (sous la pression du président Napolitano) de participer. Les résultats sont bien connus. Comme le rappelle Giampiero Cannella dans son excellent livre L'Italia non gioca a Risiko : "Enivrés par la propagande de la "révolte démocratique" contre le tyran, nous avons largué des tonnes de bombes sur un pays qui était un allié jusqu'à quelques mois auparavant, qui avait accordé à l'Italie une grande marge de manœuvre dans la recherche et l'exploitation des ressources énergétiques, et qui collaborait avec l'Italie dans la gestion des flux migratoires".

Le grand réalisateur de ce terrible gâchis toujours non résolu était le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy. C'est lui, plus que quiconque, qui a voulu démolir le régime de Tripoli et c'est lui qui a donné le feu vert - par l'intermédiaire de ses agents sur le terrain - à l'assassinat de Kadhafi le 20 octobre 2011 à Syrte. Au fil du temps, les raisons de cet acharnement féroce sont, du moins en partie, devenues plus claires. Malgré la rhétorique humanitaire qui a ébloui les médias européens, les transalpins redoutaient l'hypothèse d'une monnaie panafricaine financée par les réserves d'or libyennes qui supplanterait le franc CFA dans leur zone d'influence, la fameuse "France-Afrique", et toléraient encore moins la présence massive et fructueuse d'ENI et du système italien dans le pays. En outre, comme l'ont montré les enquêtes de la justice parisienne, le peu scrupuleux Sarkozy avait collecté des sommes considérables auprès de Tripoli (jusqu'à 50 millions d'euros selon les hypothèses) pour la campagne présidentielle de 2007. Un financement embarrassant que le mari de Carla Bruni a toujours nié sans convaincre les juges qui enquêtent depuis des années sur le "pacte de corruption" entre le clan Sarkozy et le clan Kadhafi.

Mais il y a plus. Derrière cette guerre folle et le chaos interminable qui règne en Libye (11 ans de violence et d'affrontements...), d'autres chapitres restent à ouvrir et à comprendre. La France est privée d'uranium, le minerai stratégique qui garantit depuis 1974 le fonctionnement des 56 réacteurs alimentant 19 centrales nucléaires qui fournissent environ soixante-dix pour cent de l'électricité du pays, et la Libye, en plus du pétrole, cache dans son désert du sud d'importants gisements d'uranium encore vierges.

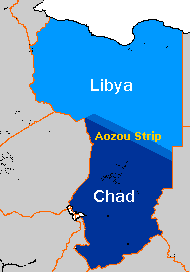

À y regarder de plus près, il n'y a rien de nouveau. Déjà en 1973, Kadhafi, revendiquant les anciennes frontières coloniales, est entré au Tchad et a occupé la bande d'Aozou, un terrain aride et dépeuplé mais riche en uranium. Un succès éphémère. En 1987, les forces tchadiennes, avec la contribution de la Légion étrangère française, ont mis en déroute les troupes libyennes et repris le contrôle du territoire qu'en 1994 la Cour internationale de justice a définitivement attribué au pays d'Afrique centrale.

Mais, et c'est là le point central, juste au nord de la bande contestée, donc sous pleine souveraineté libyenne, les scientifiques ont découvert d'autres riches gisements du précieux métal radioactif. Un trésor inattendu, mais le rais n'a pas eu le temps de l'exploiter. Comme le confirme le funeste site web "NTI" de 2011 de l'organisation internationale "Nuclear Threat Initiative", qui fait autorité dans le domaine des études géopolitiques et de la sécurité mondiale et dont le conseil d'administration est composé d'experts internationaux. "À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve de l'existence d'installations d'extraction, de traitement et de conversion de l'uranium, d'usines de traitement du combustible ou de sites de retraitement en Libye. Si la Libye devait entreprendre l'extraction d'uranium à l'avenir, cela concernerait probablement les bassins de Mourzouk, Sarir Tibisti et Koufra".

C'est une trop belle opportunité pour la vorace industrie nucléaire française, qui est depuis longtemps en difficulté avec les fournisseurs africains traditionnels (le Niger in primis) qui en ont maintenant assez des conditions exorbitantes et inégales fixées il y a des décennies par Paris. D'où les doubles ou triples jeux français entre les différentes factions libyennes, les lourds investissements économiques, la reprise - comme l'indique le rapport du Centre supérieur de défense et d'études stratégiques "Influence géopolitique de la Libye dans le bassin méditerranéen" - d'une exploration minière très cossue mais efficace dans le sud du pays. Entre Mourzouk et Koufra. L'héritage radioactif de Sarkozy que Macron a récupéré et qu'il veut maintenant, à la lumière de la crise énergétique, optimiser au plus vite.

18:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, libye, afrique du nord, afrique, affaires africaines, tchad, uranium, france, italie, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 31 août 2022

Analyse de la stratégie des Etats-Unis en Afrique: Washington peut-il rattraper la Chine?

Analyse de la stratégie des Etats-Unis en Afrique: Washington peut-il rattraper la Chine?

Leonid Savin

Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/analysis-us-strategy-africa-can-washington-catch-china

Au début du mois d'août, la Maison Blanche a publié un mémorandum pour une stratégie en Afrique subsaharienne [i]. Il s'agit d'un document assez unique qui expose les objectifs et les méthodes des États-Unis dans la région. Ce faisant, le texte lui-même commence par une citation du secrétaire d'État Anthony Blinken, qui a déclaré en novembre 2021 que "l'Afrique façonnera l'avenir - et pas seulement l'avenir du peuple africain, mais celui du monde entier". Cela peut sembler plutôt inhabituel, puisque le département d'État publie habituellement ses propres stratégies.

Cette approche indique une action synchronisée de diverses agences. Le Département du commerce, le Pentagone et d'autres organismes, allant des gouvernements fédéraux aux gouvernements locaux, poursuivront également activement leurs objectifs. Les différents exemples cités dans le document montrent que ce travail est déjà en cours depuis des années.

La question est de savoir comment atteindre un nouveau niveau et consolider leur influence. Car dans tous les cas, Washington sera confronté à la nécessité de contrer d'autres acteurs actifs en Afrique. Il s'agit avant tout de la Chine et de la Russie, qui sont ouvertement présentées comme des défis et des problèmes pour les intérêts américains dans la région.

"La République populaire de Chine considère la région comme une arène importante pour défier l'ordre international fondé sur des règles, promouvoir ses propres intérêts commerciaux et géopolitiques étroits, miner la transparence et l'ouverture et affaiblir les relations des États-Unis avec les peuples et les gouvernements africains".

"La Russie considère la région comme un environnement fertile pour les entreprises militaires para-étatiques et privées, qui fomentent souvent l'instabilité pour des gains stratégiques et financiers. La Russie utilise ses liens sécuritaires et économiques ainsi que la désinformation pour saper l'opposition de principe des Africains à la poursuite de l'invasion russe en Ukraine et aux violations des droits de l'homme qui y sont liées", indique le rapport".

En somme, la stratégie énonce quatre objectifs pour faire avancer les priorités des États-Unis avec leurs partenaires régionaux au cours des cinq prochaines années. Elle indique que "les États-Unis utiliseront toutes leurs capacités diplomatiques, de développement et de défense, et renforceront leurs liens commerciaux en se concentrant sur les écosystèmes numériques et en se recentrant sur les pôles urbains pour soutenir ces objectifs :

- 1) Promouvoir l'ouverture et les sociétés ouvertes ;

- 2) fournir un dividende pour la démocratie et la sécurité ;

- 3) Promouvoir la reprise post-pandémique et les opportunités économiques ;

- 4) Soutenir la conservation, l'adaptation au changement climatique et une transition énergétique juste.

Examinons de plus près ces points. Le premier objectif est énoncé dans le style de l'Open Society Institute de George Soros. Il est possible que ses actifs soient également utilisés pour transformer les systèmes politiques des pays africains. Comme le parti démocrate américain et le programme de George Soros en général, la Maison Blanche estime qu'il y a trop de régimes autoritaires dans la région qui doivent être remplacés par des régimes plus fidèles aux États-Unis.

En clair, un coup d'État par le biais d'une révolution de couleur ou en corrompant les autorités en place. Bien que la Maison Blanche déclare extérieurement la nécessité de lutter contre la corruption, il est clair pour tout le monde que la politique étrangère américaine elle-même utilise activement des éléments de corruption, que l'on appelle pudiquement "lobbyisme".

Il est noté que "malgré un fort soutien populaire à la démocratie en Afrique subsaharienne - quelque 69% selon de récents sondages - la démocratie fait toujours défaut. Ces dernières années, l'Afrique a été en proie à une succession de coups d'État militaires et d'échecs démocratiques, ce qui pourrait entraîner une nouvelle détérioration des conditions de gouvernance et de sécurité, ainsi que des conséquences négatives pour les pays voisins.

En 2022, Freedom House a classé seulement huit pays d'Afrique subsaharienne comme libres - le nombre le plus bas depuis 1991. Ces échecs ont accru les possibilités d'influence étrangère indue et reflètent la montée en puissance de gouvernements qui utilisent les technologies de surveillance, diffusent des informations erronées, exploitent la corruption et commettent des violations des droits de l'homme en toute impunité.

Alors que les forces démocratiques ont récemment remporté les élections au Malawi et en Zambie, les dirigeants autocratiques des autres pays gardent un contrôle étroit du pouvoir. Le décalage entre les aspirations de la population et la fermeture de l'espace civique dans certains pays a entraîné une instabilité accrue et une vague de mouvements de protestation."

Cette citation mentionne "l'influence étrangère indue", qui peut également être attribuée à l'ingérence des États-Unis dans la région, à la fois directement et par le biais de proxies et de satellites européens.

En ce qui concerne les méthodes sur le premier point, le soutien aux réformes, la création de diverses fondations et initiatives, l'assistance juridique et la promotion des droits de l'homme sont mentionnés. Il est probable que cela se fasse en mettant l'accent sur le contrôle des ressources naturelles, ce qui est voilé derrière un verbiage tel "aider à atteindre la transparence dans l'utilisation de ses ressources naturelles, y compris les ressources énergétiques et les minéraux essentiels, pour un développement durable, tout en aidant à renforcer les chaînes d'approvisionnement qui sont diverses, ouvertes et prévisibles".

Il ne fait aucun doute que par lesdites chaînes d'approvisionnement, on entend une monopolisation par les États-Unis d'importants produits de base et matières premières provenant des pays africains. La façon dont les entreprises américaines obtiendront la marge est une autre question. Cela peut se faire par le biais d'actions, du paiement de services de conseil ou déguisé en prêts et crédits destinés à des projets pertinents.

Pour le moins, ce genre d'énergie de la part de Washington devrait rendre les gouvernements africains méfiants. D'autant plus qu'on ne leur a pas demandé ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin.

Le deuxième point est directement lié au premier. Voici une citation qui permet de comprendre parfaitement ce que les États-Unis veulent dire :

"Les États-Unis soutiendront les démocraties africaines en soutenant la société civile, notamment les activistes, les travailleurs et les dirigeants soucieux de réforme ; en donnant des moyens d'action aux groupes marginalisés tels que les personnes LGBTQ+ ; en se concentrant sur les voix des femmes et des jeunes dans les efforts de réforme ; et en protégeant les élections libres et équitables en tant que composantes nécessaires mais non suffisantes des démocraties dynamiques. Les États-Unis soutiendront l'ouverture et les opportunités démocratiques en s'appuyant sur l'Initiative présidentielle pour le renouveau démocratique, le Sommet pour la démocratie et l'Année de l'action.

Les États-Unis concentreront leurs efforts diplomatiques, tireront parti de leurs programmes de développement et utiliseront leurs outils de défense pour renforcer et permettre à leurs partenaires de répondre aux causes des conflits dans toute la région.

"Nous nous concentrerons sur le renforcement de la capacité des partenaires africains à promouvoir la stabilité et la sécurité régionales en permettant à des institutions de sécurité gouvernementales plus professionnelles, plus compétentes et plus responsables d'assurer la sécurité interne".

"Nous investirons également dans les efforts locaux de prévention et de consolidation de la paix afin d'atténuer et de traiter les vulnérabilités, en utilisant la loi bipartisane sur l'instabilité mondiale dans les zones côtières d'Afrique de l'Ouest et au Mozambique".

Les États-Unis donneront la priorité aux ressources de lutte contre le terrorisme afin de réduire la menace que les groupes terroristes font peser sur les États-Unis eux-mêmes, leur population et leurs cibles diplomatiques et militaires, en ne dirigeant des capacités unilatérales que là où elles sont légitimes et où la menace est la plus aiguë.

"Nous travaillerons principalement avec, avec et par l'intermédiaire de nos partenaires africains, en coordination avec nos principaux alliés, de manière bilatérale et multilatérale, afin de poursuivre des objectifs communs de lutte contre le terrorisme et de promouvoir des approches civiles et non cinétiques lorsque cela est possible et efficace".

"Dans le cadre de cette approche, nous utiliserons des programmes spéciaux pour renforcer la capacité des agences partenaires locales de sécurité, de renseignement et de justice à identifier, perturber, désorganiser et partager des informations sur les terroristes et les réseaux qui les soutiennent".

Si Washington va soutenir les soi-disant "groupes marginalisés" représentant des tas de sodomites locaux ou influençant délibérément les récits sur les relations entre personnes de même sexe, cela va clairement vers l'ingérence dans les affaires intérieures des États.

Sur le plan de la sécurité, on se demande également qui et quoi l'armée américaine va soutenir.

Il convient de noter ici que le Pentagone fait désormais activement campagne pour que les entreprises privées de défense américaines investissent dans des technologies de pointe et des projets énergétiques pour l'armée africaine par le biais d'un fonds spécial, Prosper Africa, sous les auspices du gouvernement américain [ii].

Le Commandement pour l'Afrique du Pentagone, qui est responsable du continent, possède des bases et des installations dans un certain nombre de pays. Il existe également des cellules de la CIA dans la région, ainsi que des employés d'autres agences qui collectent et traitent divers types d'informations. Sans parler des représentants de sociétés militaires privées, au moins la tristement célèbre structure Eric Prince, qui, après les scandales en Irak, s'est engagée activement dans ses affaires rien qu'en Afrique.

Quant aux alliés des États-Unis, il existe déjà une initiative mondiale d'infrastructure et d'investissement au sein du G7, pour laquelle il était prévu d'allouer 600 milliards de dollars. Les États-Unis semblent pousser leurs partenaires à poursuivre leurs propres intérêts. Cette initiative est liée au projet Prosper Africa déjà mentionné, ainsi qu'à d'autres - Power Africa et Feed the Future. En outre, les États-Unis espèrent transformer numériquement l'Afrique grâce à leurs entreprises informatiques.

Sur le troisième point, Washington essaie de lancer des projets économiques spécifiques, bien que certains d'entre eux, encore une fois, s'inscrivent dans les deux premiers objectifs. Car la création de communautés économiques inclusives va de pair avec la diffusion de la démocratie (telle que la conçoivent les États-Unis). Le rétablissement après la pandémie du coronavirus et la sécurité alimentaire sont soulignés. Il est intéressant de noter que d'autres maladies répandues et dangereuses en Afrique subsaharienne ne sont pas du tout mentionnées dans la stratégie.

Nous pouvons en conclure que la mention des covidés est de nature routinière et qu'en réalité, les États-Unis ne se préoccupent pas du tout du système de santé des pays africains. Il faut dire que de nombreux États africains ont des taux de mortalité assez élevés et précoces, y compris la mortalité infantile. Mais la Maison Blanche se contente d'escamoter la question, promettant dans l'abstrait le bien-être futur.

Enfin, le quatrième point s'inscrit dans la lignée des précédents. Il s'agit du partenariat des États-Unis avec les gouvernements africains, la société civile et les communautés locales pour soutenir et gérer les écosystèmes naturels qui permettront de réduire les émissions de carbone et de contrôler le changement climatique. Les États-Unis ont deux programmes à cet effet : le Plan américain de conservation des forêts mondiales et le Programme régional pour l'environnement en Afrique centrale. Dans le même temps, Washington a l'intention de lancer un plan énergétique, bien qu'aucune précision ne soit donnée.

Il est à noter que la Chine est mentionnée quelques fois tandis que la Russie l'est sept fois. Il est clair que les Etats-Unis devront surtout faire face à la présence chinoise dans la région, car Pékin a depuis longtemps des projets d'infrastructure en Afrique, ainsi que des prêts qui ne sont pas encombrés de visées politiques manipulatrices et qui sont bien accueillis par les gouvernements locaux.

Bien sûr, en dehors des exhortations pathétiques énoncées dans la stratégie, il existe des intérêts américains objectifs et rationnels liés au fait que d'ici 2050, le nombre d'Africains devrait atteindre 25 % de la population mondiale. Cela signifie le plus grand marché de consommation et la plus grande force de travail. Si nous appliquons la loi des grands nombres, cela signifie la capacité intellectuelle et technologique.

L'Afrique possède également la deuxième plus grande superficie de forêt tropicale du monde et possède 30 % des minéraux les plus importants. En termes d'influence politique, l'Afrique subsaharienne dispose de 28 % des voix dans le système des Nations unies. La manipulation de ces votes semble cruciale pour Washington.

D'où cet intérêt stratégique pour les pays africains. Malgré l'instabilité de certains d'entre eux, les troubles politiques et l'incertitude, Washington veut mettre sa patte sur l'avenir du continent, alors qu'il a déjà été directement impliqué dans de nombreux projets destructeurs.

L'intérêt pour l'Afrique de la part de l'UE et des acteurs individuels de ce commonwealth, comme l'Allemagne et la France, est également remarquable. Paris a récemment perdu une partie de son influence, tandis que Berlin tente de promouvoir sa propre feuille de route, qui a les mêmes objectifs que ceux de Washington.

De manière révélatrice, la publication de la stratégie a coïncidé avec la tournée d'Anthony Blinken en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Ses déclarations étaient clairement anti-russes. En particulier, il a parlé négativement des activités des sociétés militaires privées russes au Mali et en République centrafricaine, qui aident beaucoup les gouvernements à établir la paix et la stabilité.

En outre, le secrétaire d'État américain s'est rendu en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République du Congo en juillet. Cela témoigne du travail systématique de Washington dans la région. Mais si Moscou est évoquée dans le contexte de la crise en Ukraine et de l'interaction des forces de sécurité, Pékin est une question plus ample pour la Maison Blanche.

Le fait est que la Chine est depuis de nombreuses années le premier partenaire commercial de l'Afrique, où le chiffre d'affaires commercial atteint 200 milliards de dollars par an. Plus de 10.000 entreprises chinoises sont présentes dans les pays africains. En 2020, le Fonds de développement des infrastructures de l'initiative "la Ceinture et la Route" d'un milliard de dollars a été créé, et deux ans plus tôt, un programme d'aide de 60 milliards de dollars à l'Afrique a été approuvé [iii].

Depuis 2011. La Chine a été l'un des principaux donateurs et investisseurs dans les projets d'infrastructure en Afrique et il est peu probable que les États-Unis rattrapent et dépassent rapidement Pékin à cet égard.

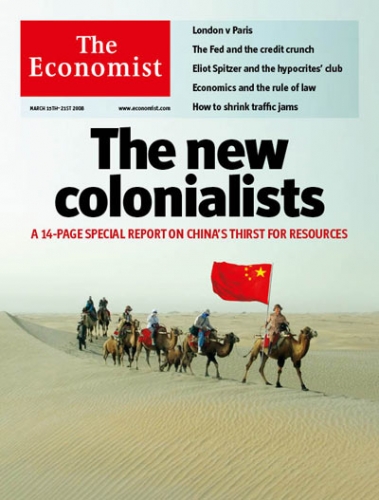

En outre, la Chine a précédemment payé les dettes d'un certain nombre de pays africains dans le cadre d'engagements internationaux, ce qui a été perçu positivement à la fois par les élites politiques et les sociétés africaines, malgré la propagande anti-chinoise occidentale accusant Pékin de mener des politiques néocoloniales et de s'endetter. Il n'existe aucun souvenir historique négatif d'une présence chinoise en Afrique et le propre passé de la Chine offre un espoir de développement aux pays africains également.

La Chine a également un intérêt direct dans la stabilité à long terme de l'Afrique, car environ un tiers du pétrole entrant dans l'Empire du Milieu est extrait et exporté depuis des pays africains (Soudan, Angola et Nigeria). Et environ 20 % supplémentaires du coton qui entre en Chine sont également d'origine africaine. Sans parler des autres produits - des fruits et légumes aux minéraux. Pékin s'efforcera donc activement de maintenir son influence.

L'intérêt pour l'implantation de bases militaires tient précisément à ces raisons. La stratégie du "collier de perles" de la Chine repose sur la Corne de l'Afrique, puis se poursuit par voie terrestre dans le Heartland africain.

En termes de cyberinfrastructure, la Chine met en œuvre le projet Digital Silk Road en Afrique. Ce projet est en grande partie mené par ZTE, qui a déjà obtenu des contrats d'une valeur de 2,7 milliards de dollars grâce à des prêts [iv]. Ce n'est pas une nouvelle pour Washington. Divers groupes de réflexion américains proches du gouvernement parlent depuis longtemps de l'influence croissante de la Chine en Afrique [v].

Cela dit, les évaluations concernant les intérêts américains ont varié. Par exemple, la RAND Corporation a noté dans une étude sur le sujet que "la Chine n'est pas nécessairement une menace stratégique pour les intérêts américains" [vi]. Mais sous l'administration de Donald Trump, la rhétorique anti-chinoise aux États-Unis a augmenté. Et bien que les démocrates aient été assez critiques envers Trump sur de nombreuses questions de politique étrangère, la ligne de confrontation avec Pékin s'est poursuivie.

Les groupes de réflexion américains continuent de développer des solutions différentes à de nombreux dossiers, de Taïwan aux relations bilatérales. L'Afrique n'est pas oubliée non plus. Dans le même temps, les critiques à l'égard de Pékin sont reprises par les satellites européens des États-Unis. Certains médias mondialistes continuent de colporter des mythes anti-Chine et de faire l'éloge des Etats-Unis.

Par exemple, The Economist a écrit en mai 2022 que "la Chine fait preuve de plus d'audace dans ses relations avec l'Afrique. Xi Jinping et ses émissaires s'engagent régulièrement avec l'Afrique ; lors des sommets triennaux Chine-Afrique, les dirigeants chinois aiment promettre haut et fort de nouveaux fonds et programmes".

L'Amérique apporte une contribution précieuse à l'Afrique, mais de manière moins visible. Ses forces armées aident les gouvernements africains à lutter contre les groupes extrémistes. Elle a investi massivement dans l'amélioration de la santé publique en fournissant des vaccins contre le covid de fabrication occidentale qui fonctionnent mieux que les vaccins chinois (et sont gratuits).

En avril, l'administration a alloué plus de 200 millions de dollars d'aide à la Corne de l'Afrique en réponse à la crise alimentaire exacerbée par la guerre de la Russie en Ukraine. Il n'y a généralement rien de mal à faire connaître les efforts occidentaux pour soutenir la démocratie, qui reste la forme de gouvernement la plus populaire parmi les Africains. Et M. Biden devrait également se rendre en Afrique.

Une approche occidentale moins condescendante serait opportune. Les gouvernements africains n'attendent plus de la Chine des prêts énormes et des méga-projets. La condescendance de la Chine à l'égard de Vladimir Poutine et son approche punitive à l'égard de pays comme la Lituanie rappellent qu'elle aussi peut être une brute.

Depuis 20 ans, la Chine est le principal partenaire des gouvernements africains qui cherchent à transformer leurs économies. La plupart des politiciens africains et leurs citoyens ont apprécié les avantages découlant de cette relation. Mais se tourner vers la Chine a souvent été la seule option. L'Occident doit offrir une alternative" [vii].

En théorie, si l'Occident voulait établir son influence en Afrique, il devrait le faire. Mais le problème est que l'Occident ne peut offrir aucune alternative. La seule chose qu'il peut essayer de faire est d'investir davantage dans divers grands projets. Le fait est que si la Chine investit beaucoup, ce n'est pas beaucoup pour l'Afrique dans son ensemble, et il faut plus d'argent pour le développement des infrastructures [viii].

Mais il y a ici une question de conditions. L'Occident n'a pas l'habitude de donner de l'argent ou des prêts sans exigences politiques. De ce fait, les prêts chinois sont plus attractifs. En outre, il existe d'autres opportunités, comme la banque BRICS (où l'Afrique du Sud est l'un des membres de ce club) ou l'activité d'autres acteurs de la région, comme l'Iran et la Turquie.

Comprenant cela, les États-Unis ne sont pas susceptibles de concurrencer directement la Chine, mais ils essaieront d'occuper des niches vides et d'étendre leur présence là où ils ont une position crédible. Il est probable que parallèlement à cela, les États-Unis et leurs agents mèneront une guerre de l'information contre la Chine, vilipendant par tous les moyens possibles toute initiative de Pékin.

La probabilité d'utiliser la diaspora africaine vivant aux États-Unis est élevée. À tout le moins, cette option est indiquée dans la stratégie. Toutefois, même une action aussi limitée de Washington pourrait avoir des conséquences désagréables pour les pays africains, car elle limiterait leur souveraineté d'une manière ou d'une autre. Et l'enracinement de l'armée et des services de renseignement américains sous le prétexte de la sécurité menacera la stabilité de la région.

Notes:

[i] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/08/07/background-press-call-by-senior-administration-officials-previewing-the-u-s-strategy-toward-sub-saharan-africa/

[ii] https://www.prosperafrica.gov/

[iii] https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2019/10/03/what-china-is-really-up-to-in-africa/?sh=5eb7ba1f5930

[iv] https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/610844c1b59c8123f42a0c3e/1627931842061/PB+60+-+Tugendhat+and+Voo+-+China+Digital+Silk+Road+Africa.pdf

[v] https://www.csis.org/programs/africa-program/archives/china-africa

[vi] https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9760.html

[vii] https://www.economist.com/special-report/2022-05-28

[viii] https://www.fpri.org/article/2022/01/chinese-economic-eng...

18:50 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, affaires africaines, politique internationale, géopolitique, états-unis, chine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 02 juin 2022

L'Afrique, les pays BRICS et les républicains américains bloquent le traité mondial de l'OMS sur la pandémie!

L'Afrique, les pays BRICS et les républicains américains bloquent le traité mondial de l'OMS sur la pandémie!

Par Shabnam Palesa Mohamed

Source : https://unser-mitteleuropa.com/afrika-brics-staaten-und-us-republikaner-blockieren-globalen-who-pandemievertrag/

Comme pour la lutte contre le diktat mondial de Corona, de nombreux pays du Sud, et en particulier ceux d'Afrique, sont à nouveau à la pointe de la résistance. En effet, le très controversé traité mondial de l'OMS sur les pandémies, qui vise à mettre en place une dictature mondiale de la santé au-dessus du statut constitutionnel des États-nations souverains, est rejeté dans ces pays. Au Brésil et dans d'autres parties du monde, on se défend également. Le président brésilien Jair Bolsonaro a déjà annoncé qu'il ne soutiendrait pas le traité de l'OMS - nous en avons parlé.

Afrique, Brésil, Russie, Chine et autres

Dans une rare démonstration de puissance et de solidarité africaine, plusieurs États membresd'Afrique se sont opposés aux modifications proposées au Règlement sanitaire international (RSI) qui ont été discutées cette semaine à l'Assemblée mondiale de la santé 75 (AMS) - une mesure dont beaucoup pensent qu'elle pourrait ébranler la domination de l'Organisation mondiale de la santé.

Une source bien placée a fait savoir que "la résolution sur les modifications du RSI n'a pas été adoptée à l'AMS, car les pays africains craignaient que les consultations entre les États membres soient insuffisantes et que le processus soit précipité. Le Botswana a lu la déclaration au nom des 47 membres de l'AFRO et j'y étais personnellement présent".

Selon Reuters, "si l'Afrique continue à refuser son soutien, elle pourrait bloquer l'une des seules réformes concrètes attendues de la réunion, réduisant ainsi à néant l'espoir que les membres s'accordent sur des réformes visant à renforcer les règles de l'Organisation des Nations unies pour la santé, qui s'efforce de jouer un rôle central dans la gouvernance mondiale de la santé".

Le RSI vise à définir et à préciser les obligations des membres de l'OMS en matière d'urgences de santé publique et d'autres questions de santé. Le gouvernement des États-Unis a proposé 13 amendements controversés au RSI qui confèrent au directeur général de l'OMS, Tedros, le pouvoir unilatéral de déclarer des urgences sanitaires réelles ou potentielles et d'attendre une réponse dans les 48 heures.

Le projet de proposition, qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision formelle, vise également à modifier l'article 59 du RSI et permettrait d'accélérer la mise en œuvre des futurs changements.

Les Africains hostiles

Il convient de rappeler que certains pays ont présenté à l'AMS des projets de résolution sur le RSI qui, selon la procédure de l'OMS, prennent au moins quatre mois pour être examinés. Ces pays sont l'Australie, la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, l'Union européenne et ses États membres, le Japon, Monaco, la République de Corée, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d'Amérique.

La délégation africaine #WHA75 a exprimé des réserves sur ces modifications du RSI et a déclaré que toutes les réformes devraient être abordées ultérieurement dans le cadre d'un "paquet holistique".

"La région africaine partage le point de vue selon lequel le processus ne devrait pas être précipité", a déclaré mardi à l'Assemblée Moses Keetile (photo), secrétaire d'Etat adjoint au ministère de la Santé du Botswana, au nom de la région africaine.

"Nous pensons qu'ils vont trop vite et que ce type de réforme ne peut pas être mené à la hâte", a déclaré un délégué africain inquiet à Genève. La représentation américaine à Genève n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

BRIMI fait son apparition : Brésil, Russie, Iran, Malaisie et Inde

Le Brésil et la Russie font partie de l'initiative BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Iran et la Malaisie auraient également exprimé des réserves sur les modifications proposées du RSI, tandis que la Russie et le Brésil semblent vouloir prendre des mesures importantes en matière de politique de santé internationale ou peut-être même quitter l'OMS. Entre-temps, l'Inde a fait part de ses préoccupations concernant des irrégularités dans les finances de l'OMS.

Un observateur de l'Assemblée mondiale de la santé issu de la société civile a fait savoir: "Juste pour votre information, l'équipe indienne a déclaré hier au Comité des finances qu'elle était très déçue que son audit ait été ignoré par l'OMS".

Calendrier, double emploi et gaspillage de ressources financières

Les discussions sur les modifications du RSI se déroulent parallèlement aux discussions sur un nouveau traité potentiel sur la pandémie (#PandemicAccord), ce qui suscite des inquiétudes quant aux doubles emplois et au gaspillage des ressources financières pour l'OMS.

Compte tenu de l'évolution de la situation, il semble que les amendements au RSI et le nouvel accord sur les pandémies, s'ils aboutissent, seront tous deux appliqués au monde en 2024, à moins que les pays ne décident de réduire le pouvoir de l'OMS et d'assumer la responsabilité de leur santé.

Cette date de 2024 a été soulignée par le groupe de travail sur les modifications du RSI : "Les délégués ont accueilli favorablement le rapport final du groupe de travail sur le renforcement de la préparation et de la réponse de l'OMS aux urgences sanitaires, qui proposait notamment une procédure pour d'éventuelles modifications du RSI (2005). Ils sont convenus de maintenir le groupe avec un mandat et un nom modifiés ("Groupe de travail sur les modifications du RSI" (WGIHR)) afin de travailler exclusivement sur l'examen des propositions de modifications du RSI. Les États membres ont également demandé au directeur général de convoquer un comité d'examen du RSI chargé de formuler des recommandations techniques sur les modifications proposées qui pourraient être présentées. Le groupe de travail proposera un ensemble de modifications ciblées pour examen par la soixante-dix-septième Assemblée de la santé".

"Plusieurs pays en développement ont exprimé le fait que l'OMS a trop de plates-formes de négociation et que cela n'est tout simplement pas gérable", a déclaré Nithin Ramakrishnan, conseiller du Third World Network.

Les sénateurs américains s'opposent à la surfacturation de l'OMS

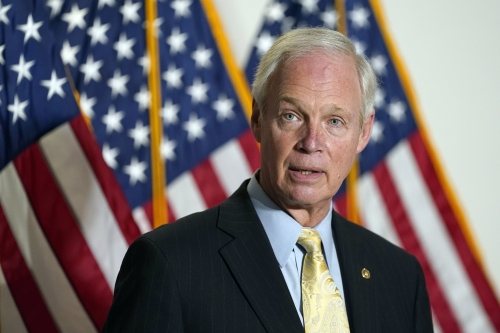

Selon le Daily Caller, le sénateur républicain Ron Johnson (photo) "a présenté jeudi un projet de loi qui s'oppose à la surfacturation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et assure au Sénat le contrôle du traité sur la pandémie.

The Daily Caller a été le premier à recevoir la législation intitulée No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act (Pas de traité de préparation à une pandémie de l'OMS sans l'approbation du Sénat), menée par Johnson et comptant 15 cosignataires. Le projet de loi mentionne la création par l'OMS d'un organe intergouvernemental de négociation (INB) et, s'il est adopté, exigerait que tout accord élaboré par l'INB soit soumis au Sénat sous la forme d'un contrat afin d'offrir une plus grande transparence à l'administration.

Les législateurs estiment qu'ils doivent engager la bataille pour empêcher l'OMS de créer une INB.

"L'Organisation mondiale de la santé, avec nos autorités sanitaires fédérales, a lamentablement échoué dans sa réponse au COVID-19. Leur échec ne devrait pas être récompensé par un nouveau traité international qui renforcerait leur pouvoir au détriment de la souveraineté américaine. Ce dont l'OMS a besoin, c'est de plus de responsabilité et de transparence", a déclaré Johnson au Daily Caller avant la présentation officielle du projet de loi.

"Ce projet de loi indique clairement à l'administration Biden que tout nouvel accord de l'OMS sur les pandémies doit être considéré comme un traité et soumis au Sénat pour ratification. La souveraineté des États-Unis n'est pas négociable", a poursuivi Johnson.

17:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oms, actualité, afrique, affaires africaines, brics, républicains américains |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 24 mars 2022

Le Congo des Congolais : un désastre en devenir

Le Congo des Congolais : un désastre en devenir

Marco Valle

Source: https://it.insideover.com/storia/il-congo-dei-congolesi-un-disastro-annunciato.html

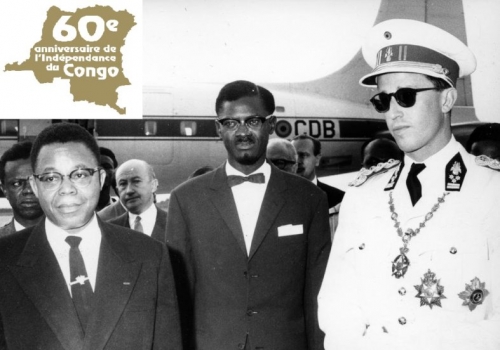

Quelques mois avant l'indépendance, les autorités coloniales semblaient encore convaincues de la solidité de leur pouvoir au Congo (belge). C'était de la folie, et pourtant, en août 1959, un rapport officiel affirmait que "l'autonomie (et non pas l'indépendance ; nda) sera le résultat d'un développement contrôlé et progressif, à long terme". Dix mois plus tard, le Congo belge, en tant que tel, a disparu de la carte.

Que s'est-il passé ? Beaucoup de choses. Après la Seconde Guerre mondiale, dans l'indifférence des autorités endormies, un petit groupe de jeunes intellectuels congolais, pour la plupart formés dans les missions catholiques, a commencé à s'organiser, à s'unir. A faire de l'agitation. Des segments de plus en plus importants des classes urbaines africaines ont commencé à se rassembler (et à se diviser) autour de l'ancien séminariste Joseph Kasa Vubu - de l'ethnie Bakongoko - et de son groupe Abako, ou à suivre le cercle Conscience africaine de l'abbé Joseph Malula et de Joseph Ileo.

En 1956, Malula et Ileo publient un Manifeste dans lequel, répondant à l'hypothèse de van Bilsen, ils exposent une synthèse entre être européen et être africain au sein d'une future grande communauté belgo-congolaise. Kasa Vubu rejette catégoriquement les propositions gradualistes de ses rivaux et rédige son propre document, beaucoup plus radical, qui envisage la création rapide d'un Congo indépendant mais, surtout, fédéral, respectueux des groupes ethniques et pluraliste. Il s'agissait d'un débat important auquel Bruxelles n'a pas prêté attention. Pourquoi pas ? Giovanni Giovannini, un témoin de l'époque, répond brutalement : "Pourquoi le devrait-il ? Quels étaient les partisans de ces chefs de petites associations tribales : tous ces gens qui, de plus, dépendaient pour leur nourriture quotidienne du salaire de l'administration et qui pouvaient, par conséquent, être facilement rappelés à l'ordre par le chef du bureau, sans même avoir recours aux gendarmes?". En bref, les Belges se sont appuyés sur les tensions tribales, la fragmentation sociale, l'arriération des masses et, surtout, ont sous-estimé les anciens élèves des missions catholiques. Une erreur : les prêtres sont de bons enseignants.

Les résultats du 8 décembre 1957 se sont avérés surprenants. Pour citer à nouveau Giovannini, "contrairement aux prédictions des colons, 84,7% des électeurs de Léopoldville se sont rendus aux urnes. Les Abako ont remporté la majorité absolue : 78,2% des voix, 133 des 170 sièges du conseil mis à la disposition des Noirs. Ainsi, ce ne sont pas seulement les bakongoko qui ont voté pour Abako, mais aussi les bangalas, les balubas et autres des innombrables groupes ethniques ; c'était une prise de position en faveur du "contre-manifeste" d'Abako. Le nationalisme africain contre le colonialisme belge".

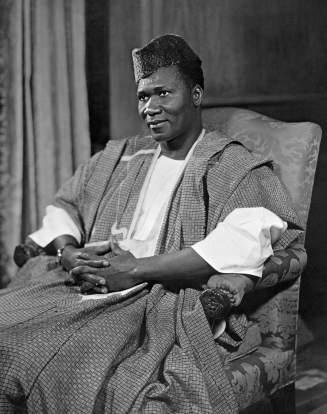

Mais Kasa Vubu (photo, ci-dessus) n'était pas le seul champion de l'indépendance. Avec le soutien décisif des partis belges, le Mouvement National Congolais prend forme en octobre 1958, dirigé par le catholique Ileo et le socialiste Cyrille Adula ; dans les intentions des promoteurs, le MNC devait être la réponse modernisatrice, centraliste et gradualiste à la faction ethnique, fédéraliste et extrémiste de Kasa Vubu. Afin d'équilibrer les courants internes, les deux dirigeants décident de coopter un sympathisant congolais du parti libéral au sein de la direction et choisissent le directeur adjoint apparemment modéré de la brasserie Polar, Patrice Lumumba (photo, ci-dessous). Personnage excentrique, confus et notoirement malhonnête, mais doté d'un charisme et d'un culot considérable, Lumumba prend rapidement la tête du parti et opère un changement politique radical. En l'espace de quelques mois, le "bon Patrice" est devenu le leader des indépendants, mais les Belges - obtusément convaincus qu'ils le contrôlent - ont continué à lui accorder toutes les facilités et à le favoriser contre Abako.

La situation a atteint son paroxysme le 4 janvier 1959. L'interdiction d'un rassemblement de Kasa Vubu a déclenché l'ire d'une foule qui a pris d'assaut les palais du pouvoir, les maisons et les magasins des Européens, les hôpitaux et les églises. Après trois jours de folie et 49 morts, le soulèvement est réprimé mais l'impact psychologique, tant pour les Blancs que pour les indigènes, est énorme. Tant au Congo qu'en Belgique, l'incertitude, le malaise et l'urgence étaient omniprésents : les facteurs centraux qui allaient influencer chaque étape politique de la crise, jusqu'à l'acte final.

Le 13 janvier, Baudouin stupéfie une nouvelle fois le monde politique par un message dans lequel il reconnaît le principe d'une indépendance accordée "sans retard fatal ni imprudence téméraire". Une démarche téméraire qui visait à relancer le projet d'un trône africain pour Léopold III - relançant la solution des "deux monarchies" - mais désormais irréaliste, hors du temps.

À son tour, le gouvernement, dirigé par Gaston Eyskens, tente de reprendre l'initiative et d'imposer une feuille de route pour une indépendance limitée. Mais le Congo est désormais hors de contrôle et, alors que les incidents se multiplient et que la désobéissance civile s'amplifie, le découragement prend le dessus et paralyse l'administration coloniale. Fin 59, les Belges se retrouvent dos au mur : la seule solution possible pour sortir de l'impasse et retrouver la suprématie est la force. Une hypothèse fortement demandée, comme mentionné ci-dessus, par le souverain mais inacceptable pour les politiciens. Faisant appel à un article de la Constitution de 1893 qui empêchait l'utilisation des troupes métropolitaines dans la colonie - un rappel de la méfiance de longue date du gouvernement à l'égard des entreprises de Léopold II - le gouvernement, en accord avec l'opposition socialiste, exclut toute option militaire. L'ombre de la guerre d'Algérie plane sur la Belgique.

C'était encore une autre erreur. Une intervention limitée mais efficace de l'armée nationale aurait bloqué les dérives maximalistes et contraint les dirigeants africains à modérer leur ton et leurs prétentions. Ayant éclipsé l'hypothèse armée, le pouvoir politique et financier n'a d'autre choix que de négocier avec les Congolais ; le 20 janvier 1960, il convoque à Bruxelles une "table ronde" avec les représentants des différents "partis" africains : radicaux, modérés, unitaires, fédéralistes. Un cirque, mais "malgré de nombreuses divisions, les délégués congolais ont réussi à présenter un front uni et à obtenir l'indépendance le 1er juillet. La réaction apparemment surprenante du gouvernement s'explique par la crainte d'une sécession des colons blancs et, plus généralement, par le souci de garder le contrôle des richesses du pays, même au prix d'une indépendance accordée à la hâte. Une constitution provisoire, rédigée par des juristes belges, tente de concilier les aspirations des partisans de l'unité avec celles des "fédéralistes".

Les élections de mai 1960 donnent la victoire au MNC, mais il ne remporte qu'un tiers des sièges. Lumumba accepte d'élire le fédéraliste Kasa Vubu à la présidence de la république, mais à condition qu'il devienne premier ministre et se réserve le droit d'imposer un pouvoir présidentiel fort une fois l'indépendance acquise. Un traité d'amitié belgo-congolais est signé le 29 juin et le Congo est proclamé indépendant le jour suivant.

17:38 Publié dans Belgicana, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, congo, congo belge, belgicana, afrique, affaires africaines, histoire africaine, colonialisme, indépendance congolaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 11 février 2022

La guerre au Mali, la raison des discussions Poutine-Macron

La guerre au Mali, la raison des discussions Poutine-Macron

John Helmer

Ex: http://aurorasito.altervista.org/?p=22543

Les dommages que les empires européens ont causés à l'Afrique, en particulier les Britanniques, les Français et les Italiens, ont toujours été mis en accusation publique à Moscou: depuis la politique des tsars russes à l'Union soviétique et au président Vladimir Poutine. C'est lors de la conférence des Alliés à Potsdam, en juillet 1945, que le dirigeant soviétique Josef Staline a pris la peine de dire au président américain Harry Truman, ainsi qu'au premier ministre britannique Winston Churchill, que l'Union soviétique voulait prendre en charge la tutelle de la Libye sous le protectorat de l'ONU, et ainsi assurer la protection des Libyens contre le retour de la domination coloniale italienne. Churchill voulait le retour des Italiens ; le département d'État de Truman voulait la même chose, mais ne semblait pas trahir publiquement la promesse faite par Washington en temps de guerre, à savoir que la Libye, où les armées alliées ont vaincu les armées italiennes et allemandes au prix de très nombreuses vies libyennes et de la destruction d'une quantité de biens libyens, deviendrait indépendante.

La politique soviétique en Afrique n'a pas empêché l'US Air Force de transformer la Libye en une base nucléaire contre l'URSS. Mais le 1er septembre 1969, lorsque Mouammar Kadhafi a destitué le roi de Libye, son gouvernement et la base aérienne de Wheelus, une force navale soviétique de soixante-dix navires, dont le porte-avions Moskva, a occupé la mer entre la Crète et la côte libyenne, protégeant Kadhafi de l'intervention américaine et britannique. Depuis la reprise de l'intervention nord-américaine, française et britannique en Libye en 2011, et l'assassinat de Kadhafi en octobre de la même année, M. Poutine a publiquement répété qu'il regrettait l'inaction du président de l'époque, Dmitri Medvedev, qui s'était opposé à ces deux événements. Ce qui a suivi en Libye, a répété M. Poutine, a conduit à des guerres désastreuses dans les États africains au sud de la Libye, notamment au Mali, et à un afflux de réfugiés africains de la Libye vers l'Europe.