dimanche, 17 avril 2011

Heidegger spricht !

Heidegger spricht !

00:05 Publié dans Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : heidegger, philosophie, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 09 février 2011

L'eredità falsata di Martin Heidegger

L’eredità falsata di Martin Heidegger

Che Heidegger, con tutto il suo bagaglio filosofico intatto, sia stato catturato dalle sinistre ormai da qualche decennio e venga tenuto prigioniero nelle bibliografie e nelle monografie democratico-giacobine, è ormai un fatto risaputo. Da quando il marxismo si è dimostrato un ferro vecchio inutilizzabile, abbiamo assistito a un accorrere in folla dalle parti dell’ideologia nazionalpopolare europea, per sottrargli idee, concetti, approcci di pensiero, nomi e cognomi. Sulle orme lasciate da Heidegger, in particolare, hanno pestato in parecchi. E sempre con l’aria di aver fatto una scoperta. Su questa appropriazione indebita, in Italia e all’estero, non pochi ci si sono costruite carriere e cattedre di gran lustro.

Che Heidegger, con tutto il suo bagaglio filosofico intatto, sia stato catturato dalle sinistre ormai da qualche decennio e venga tenuto prigioniero nelle bibliografie e nelle monografie democratico-giacobine, è ormai un fatto risaputo. Da quando il marxismo si è dimostrato un ferro vecchio inutilizzabile, abbiamo assistito a un accorrere in folla dalle parti dell’ideologia nazionalpopolare europea, per sottrargli idee, concetti, approcci di pensiero, nomi e cognomi. Sulle orme lasciate da Heidegger, in particolare, hanno pestato in parecchi. E sempre con l’aria di aver fatto una scoperta. Su questa appropriazione indebita, in Italia e all’estero, non pochi ci si sono costruite carriere e cattedre di gran lustro.

Il gioco è semplice: basta far finta che Heidegger non sia mai stato davvero nazionalsocialista… in fondo, dopo appena un anno dette le dimissioni da rettore, sì o no?… rimase iscritto al Partito nazista fino al 1945, d’accordo, non ha mai detto una parola di condanna su Auschwitz… è vero anche questo… ma insomma… basta non dirlo troppo ad alta voce… poi si ripete fino alla nausea che il suo pensiero è stato travisato, ecco, è stato strumentalizzato, ma certo… è così evidente… ma per fortuna che ora ci pensano loro, gli intellettuali di sinistra, a dare la giusta lettura… ed ecco che un filosofo della tradizione, della ferrea identità di popolo, del volontarismo vitalistico, uno schietto pangermanista, uno che nelle lezioni su Nietzsche invocava «un nuovo ordine partendo dalle radici», tracciando una bella linea retta da Eraclito al Führer, ecco che dunque il filosofo della Führung diventa all’istante un santino del “pensiero debole”, dell’esistenzialismo universalista, una specie di curatore d’anime mezzo new age e mezzo dialettico… Si tratta di un gioco di prestigio per virtuosi, soltanto i migliori tra gli intellettuali di sinistra sono in grado di rivoltare Heidegger, ma anche Nietzsche o Schmitt, ma anche Marinetti o Gehlen o Jünger o Eliade… e tirarne fuori ottime figure di giacobini mondialisti…

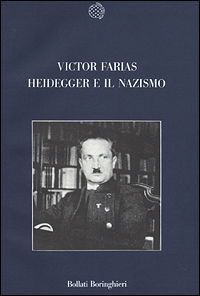

A smascherare questi procedimenti della manipolazione professionale, nel 1988 giunse improvviso un libro di Victor Farìas intitolato Heidegger e il nazismo, pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri. Fu una bomba inattesa. Suscitò sbandamento e panico nel campo della sinistra intelligente: Heidegger, dopo centinaia di pagine di uno studio basato su fonti primarie, veniva riconsegnato di brutto al suo destino di pensatore della reazione anti-modernista europea, dimostrando testi alla mano che si trattava di un filosofo accesamente antisemita, nazionalista, forgiatore di una profonda identità tra uomo europeo del XX secolo e uomo dorico dell’antichità. Insomma, un nazista. Uno studioso che parlava di metafisica greca pensando all’esserci storico dei tedeschi degli anni Venti-Trenta, e che elaborava la moderna filosofia ontologica individuandone una concreta realizzazione nelle SA.

Da allora, Farìas – che è stato allievo di Heidegger e di Fink – è diventato la bestia nera di tutti quei mandarini rossi che intasano università, riviste scientifiche, case editrici, forum e circuiti culturali, ma che per campare si erano inventati un Heidegger quasi-marxista. Se Marcuse si era ridotto a una caricatura, si poteva sempre ricorrere a un Heidegger ben limato… Su questa faccenda l’intellighenzia progressista si è da tempo spaccata in due. Da una parte i devoti di Heidegger, in fuga dalle macerie del marxismo; dall’altra parte i demolitori di Heidegger, custodi di una più intransigente ortodossia antifascista. Per dare un’idea, potremmmo dire: sinistra post-marxista e sinistra liberale ai ferri corti intorno alle spoglie di Heidegger.

Da allora, Farìas – che è stato allievo di Heidegger e di Fink – è diventato la bestia nera di tutti quei mandarini rossi che intasano università, riviste scientifiche, case editrici, forum e circuiti culturali, ma che per campare si erano inventati un Heidegger quasi-marxista. Se Marcuse si era ridotto a una caricatura, si poteva sempre ricorrere a un Heidegger ben limato… Su questa faccenda l’intellighenzia progressista si è da tempo spaccata in due. Da una parte i devoti di Heidegger, in fuga dalle macerie del marxismo; dall’altra parte i demolitori di Heidegger, custodi di una più intransigente ortodossia antifascista. Per dare un’idea, potremmmo dire: sinistra post-marxista e sinistra liberale ai ferri corti intorno alle spoglie di Heidegger.

In queste faide umilianti, tra l’altro, notiamo il tracollo finale di un modo di fare sub-cultura e di essere alla guida della macchina intellettuale, che si riassume nella bancarotta ormai irreversibile del progressismo. Falsificazione, fanatismo, faziosità, delazione, intimidazione… queste le attitudini scientifiche con cui i “filosofi” post-moderni, come nani confusi di fronte a qualcuno molto più grande di loro, arraffano oppure rigettano le posizioni di quello che è stato definito il maggior intellettuale del Novecento. Qualcuno glielo dica: si stanno occupando di un personaggio che non li riguarda in nessun caso.

Oggi Farìas ne fa un’altra delle sue e scarica nuove bordate di militanza democratica, pubblicando un esplicito L’eredità di Heidegger nel neonazismo, nel neofascismo e nel fondamentalismo islamico (Edizioni Medusa). Si prevedono nuovi travasi di bile tra le truppe intellettuali della sinistra heideggeriana, in fase di crescente spaesamento e comandate con qualche difficoltà, qui da noi, da maestri del pensiero del rango di un Gianni Vattimo.

Il discorso di Farìas, ancora una volta, non potrebbe essere più chiaro: Heidegger era nazista dalla testa ai piedi. Lo era perchè amico delle SA, perchè iscritto alla NSDAP fino all’ultimo giorno, perché pubblico elogiatore di Hitler, perché si identificò nel Terzo Reich e nelle sue guerre, perchè ha relativizzato pesantemente la Shoah, ma anche perchè tutto il suo pensiero, i suoi scritti, le sue lezioni universitarie, i suoi stessi concetti e argomenti sono riconoscibili per nazisti, sia prima che – addirittura – dopo il 1945. Poi Farìas va oltre, vuole strafare e, alla maniera dei persecutori “democratici”, quelli che vogliono imporre con le buone o con le cattive il Pensiero Unico, sui due piedi crea il mostro: Heidegger padre spirituale anche del neonazismo e del fondamentalismo islamico. Heidegger padre di tutti gli incubi dell’era globale. Prende Ernst Nolte – non uno qualsiasi, ma probabilmente il massimo storico vivente… ma col difetto di non appartenere alle cosche di sinistra – e lo diffama come agente neonazista. Direte: è uno scherzo? No, non è uno scherzo. Farìas fa sul serio: «Nolte di fatto apre le porte a un neonazismo che conferma tutti i modelli sociali autoritari… Nolte afferma che Heidegger intendeva il nazismo come “socialismo tedesco”… nel suo sforzo di riabilitare Heidegger utile a riabilitare un neonazismo… nella Repubblica Federale tedesca del 1987, Nolte interpreta le lezioni su Hölderlin (1934-1935) assumendo come evidente e accettabile l’ultranazionalismo dell’esegesi heideggeriana…».

Il discorso di Farìas, ancora una volta, non potrebbe essere più chiaro: Heidegger era nazista dalla testa ai piedi. Lo era perchè amico delle SA, perchè iscritto alla NSDAP fino all’ultimo giorno, perché pubblico elogiatore di Hitler, perché si identificò nel Terzo Reich e nelle sue guerre, perchè ha relativizzato pesantemente la Shoah, ma anche perchè tutto il suo pensiero, i suoi scritti, le sue lezioni universitarie, i suoi stessi concetti e argomenti sono riconoscibili per nazisti, sia prima che – addirittura – dopo il 1945. Poi Farìas va oltre, vuole strafare e, alla maniera dei persecutori “democratici”, quelli che vogliono imporre con le buone o con le cattive il Pensiero Unico, sui due piedi crea il mostro: Heidegger padre spirituale anche del neonazismo e del fondamentalismo islamico. Heidegger padre di tutti gli incubi dell’era globale. Prende Ernst Nolte – non uno qualsiasi, ma probabilmente il massimo storico vivente… ma col difetto di non appartenere alle cosche di sinistra – e lo diffama come agente neonazista. Direte: è uno scherzo? No, non è uno scherzo. Farìas fa sul serio: «Nolte di fatto apre le porte a un neonazismo che conferma tutti i modelli sociali autoritari… Nolte afferma che Heidegger intendeva il nazismo come “socialismo tedesco”… nel suo sforzo di riabilitare Heidegger utile a riabilitare un neonazismo… nella Repubblica Federale tedesca del 1987, Nolte interpreta le lezioni su Hölderlin (1934-1935) assumendo come evidente e accettabile l’ultranazionalismo dell’esegesi heideggeriana…».

Farìas, che è una punta di diamante della lobby mondialista liberal-libertaria di matrice cattolica, odia Nolte, che è un nazionalconservatore, di un odio da Inquisizione. Non elabora la possibilità che vi sia qualcuno che non la pensa come lui. E ne ha per tutti. Vede un mondo di neonazisti. Dalla “Nuova Destra” tedesca – un tranquillo ambiente di intellettuali alla Stefan George, dove si fa cultura di nicchia – al figlio di Heidegger, Hermann, accusato di voler insinuare un pernicioso “neo-heideggerismo”… fino a certi contatti culturali tra frange della destra e della sinistra tedesche: e, ad esempio, il loro anti-americanismo, attinto da Heidegger, diventa subito un sinistro “nazionalbolscevismo”. Attacca a testa bassa la “Nouvelle Droite” francese e infama de Benoist o Guillaume Faye tacciandoli coi soliti stereotipi di pericolosità neopagana e fascistoide: e sin qui nulla di nuovo. Ma subito li mette in collegamento con certe derive da lui astutamente individuate nel pensiero “corretto”: dice che Lacan o Baudrillart erano vicini a Céline e alla Rivoluzione Conservatrice, rivela che Foucault ammirava la «spiritualità politica» dei khomeinisti iraniani, giudica Steuckers un nocivo teorico “eurocentrista” e stende un verbale delle riviste cui collabora (comprendendoci anche quelle di Marco Tarchi…), poi descrive il nuovo ecologismo (e ci mette dentro anche quello di Eduardo Zarelli…) come un nido di eredi di Klages e del Blut und Boden… e ribatte ancora che l’heideggerismo del GRECE è stato un vaso d’infusione per il peggiore degli abomini, il razzismo: «de Benoist, come Heidegger, basa le gerarchie che fondano la discriminazione non come i razzisti “volgari” e zoologisti, bensì nello “spirito”…». Da questo poderoso concentrato di aria fritta, Farìas trae le sue conclusioni, rivelando al mondo l’esistenza di una perversa congiura metapolitica, al di là della destra e della sinistra: «Così, non sorprende che in Francia il matrimonio – impensabile fino a poco tempo fa – tra il sotterraneo fascismo heideggeriano e il neomarxismo militante sia oggi una realtà».

Subito dopo, Farìas si volge da un’altra parte del suo vasto spettro di nemici e ne individua uno tra i più temibili: l’islamismo heideggeriano. E ci informa che tra un tale Sayyd Qutb morto nel ‘66 e Heidegger esisteva una grande somiglianza di concezioni anti-americane… e che l’iraniano Ahmadinejad non sarebbe altro che «un militante “heideggeriano”». Infine si dice convinto che esista una nazi-connection mondiale che unifica tutti questi ambienti al «neofascismo militarista di Chàvez», dipinto come un Caudillo antisemita, a lungo ammaestrato dal defunto politologo péronista-revisionista Norberto Ceresole, a sua volta heideggeriano di ferro e perno ideologico del complotto neonazista… Insomma, è come leggere I Protocolli dei Savi di Sion… ma all’incontrario… e con l’uguale spessore scientifico pari a zero.

Farìas è uno dei più zelanti poliziotti a difesa del Pensiero Unico. Recita alla perfezione la parte del sacerdote che veglia sull’ortodossia totalitaria e che denuncia l’eretico, indicando la forca sulla quale farlo salire. Farìas lavora come pochi per le ragioni del mondialismo censendo pensieri, parole ed opere di quanti si ostinino ancora a usare la loro testa. Segnala ambienti, rivela retroscena, denuncia frasi che a forza sottolinea come pericolose, addita libri, uomini, associazioni come letali focolai di camuffamento neonazista sub specie heideggeriana. Uno afflitto da una simile sindrome, lo direste uno studioso… o piuttosto un delatore?

Noi imparziali e inattuali vogliamo dire la nostra: Farìas fa bene quando contribuisce a rettificare le cose, tornando a collocare Heidegger in modo documentato nella tradizione di pensiero che gli compete, quella anti-progressista e radicalmente identitaria. Del resto, Farìas è soltanto più rumoroso di altri: infatti, anche prima di lui, svariati studiosi, da Hugo Ott a Philippe Lacoue-Labarthe a Bernd Martin, per citarne solo alcuni, già tra l’87 e l’88, rimisero Heidegger al suo posto, dimostrandone i nessi biografici e filosofici col Nazionalsocialismo, senza per questo mandarne al capestro la memoria. E nessuno di loro intese recitare la parte fanatica del militante antifascista a tutti costi e fuori tempo massimo. Farìas fa infatti cattiva letteratura quando, da propagandista schierato e da terrorista intellettuale, fa sibilare la frusta dell’inquisitore “democratico”, evocando ad ogni passo la reazione in agguato, il neofascismo che dilaga, il Quarto Reich alle porte… e altri simili spropositi.

* * *

Tratto da Linea del 30 gennaio 2009.

00:05 Publié dans Histoire, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, philosophie, heidegger, manipulations médiatiques, biographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 27 décembre 2010

?Existio una Konservative Revolution en Espana?

00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, espagne, ortega y gasset, heidegger, idéologie, conservatisme, droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 12 septembre 2010

Heidegger: la thématisation de l'être et ses énigmes

Archives de SYNERGIES EUROPENNES - 1996

HEIDEGGER : La thématisation de l'être et ses énigmes

Sens de la question

Nous avons tous entendu un jour ou l'autre que Heidegger, le métaphysicien, avait reposé le problème de l'Etre. Très bien, mais que signifie cette phrase et dans quelle mesure nous perrnet-elle de nous orienter?

Nous avons tous entendu un jour ou l'autre que Heidegger, le métaphysicien, avait reposé le problème de l'Etre. Très bien, mais que signifie cette phrase et dans quelle mesure nous perrnet-elle de nous orienter?

La culture contemporaine favorise les mystifications. La philosophie de Heidegger reste ainsi abandonnée aux associations prévisibles, à l'avidité des théologiens estampillés, aux apologies et aux dénonciations faciles. Les diatribes du jeune Carnap possèdent quelque chose d'aristocratique par comparaison avec les jugements sommaires de notre époque. L'inquisiteur Levinas, par exemple, a trouvé que les incursions étymologiques et les métaphores rupestres de Heidegger dénonceraient une pensée liée au Sol et au Sang, étrangère aux aspirations de ces tribus de nomades philanthropiques qui vaguaient, dépourvues de tout, par le désert. Expert en lamentations, Levinas déplore également que le philosophe s'inspire de la poésie de Holderlin et non pas, par exemple, des Lamentations de Job. Heidegger, par conséquent, un antisémite larvé. Admettons. Et alors?

D'autres esprits critiques proches de la Nouvelle Droite, comme par exemple Pierre Chassard dans son ~u-delà des choses (1992), nous avertissent que cet Etre heideggérien cohabite avec un universalisme suspect, que la distance de l'Etre par rapport aux choses réelles et sa parenté avec le Néant font de lui le pendant du Dieu de l'Exode, que les textes pertinents accusent l'influence de Maïmonide... Heidegger, donc, un philosémite subreptice. Admettons. Et alors?

Le caractère alternatif ou périphérique d'une culture ne nous dispense pas d'un minimum de sérieux. Il est temps que nous commencions à accéder à la pensée de Heidegger en tant que pensée philosophique, la jugeant de ce point de vue, et non selon ses affinités avec les idéologies des Systèmes dominants ou de leurs rivaux contestataires. C'est là la question générique.

Consentons à un usage ambigu de l'expression "I'Etre", puisque aussi bien il s'agira d'une ambiguïté nécessaire et provisoire. La Philosophie que nous pouvons qualifier de "classique", avec Parménide tout d'abord, puis Platon, Aristote et la Scolastique, a commis une thématisation de l'Etre qui disparait avec la Modernité: de Descartes à Fichte, nul philosophe (qu'il soit rationaliste, empiriste, criticiste ou idéaliste) ne croit que la solution des vrais problèmes philosophiques dépende de certaines précisions, intuitions ou thèses sur l'Etre... Si toutefois l'Etre réapparaît dans l'idéalisme de Hegel comme Leitmotiv de quelques philosophèmes, ce n'est qu'avec Heidegger qu'est rétablie une thématisation comparable aux précédentes, et qui leur est probablement supérieure, tant par son obstination que par son caractère problématique.

C'est dans la compréhension du sens de l'Etre que réside le destin de l'Occident et l'histoire de la Philosophie se déroule conformément à l'élucidation ou à l'occultation de l'Etre. Que peut bien signifier une telle assertion? Les difficultés interprétatives soulevées par les textes de Heidegger sont bien connues. Je vais tenter ici une reconstruction des idées qu'il paraît suggérer - reconstruction qui doit être jugée non pas pour sa fidélité à la lettre ni pour sa fidélité à un "esprit" insaisissable (nous laissons cela à la Heideggerphilologie) mais pour son degré de fécondité explicative. C'est là la question spécifique. Notre explanandum est constitué par les solutions persistantes ou par l'absence non moins persistante de solution dans le traitement classique des problèmes ontologiques. Le chercheur contemporain, s'il est honnête, éprouve une série de désarrois devant des énigmes qui lui paraissent plus suscitées que découvertes. Par exemple:

a) Comme peuvent l'attester les élèves du Kindergarten néothomiste le plus proche, c'est dans la Différence Ontologique Etre/Étant que réside la clef de la Philosophie; mais une telle différence s'articule sur un mode inintelligible et nous conduit parfois à identifier l'Etre et le Néant. Pourquoi devrions-nous accepter ce jargon?

b) La Métaphysique (par exemple dans la première douzaine de Disputationes de Suarez) établit de fastidieuses équations entre transcendantaux pour nous informer que l'étant est un, etc.; information qui ne nous paraît pas trop excitante. A quoi vise-t-elle?

c) Depuis Platon on se demande "Qu'est-ce que l'Etre?" et l'on répond par telle ou telle catégorie de prédilection (Substance, Esprit, Matière). Mais il paraît absurde et capricieux de définir le plus général par seulement l'un de ses genres.

d) Fréquemment, depuis Aristote, la Métaphysique oscille entre une Ontologie du plus universel et une Théologie du plus singulier; on ne voit pas pour quelle raison on a pu unir des disciplines aussi disparates.

e) A peine l'Ontologie, qui prétend être la science de l'être en tant qu'être, nous introduit-elle à lui qu'elle nous signale avec impatience la porte de sortie (avec un écriteau "analogia entis" pour les sorties de secours) et qu'elle nous propose de diviser et subdiviser des entités spécifiques.

f~ L'Etre, de par son degré de généralité, ne paraît pas apte à abriter des contenus spécifiqu~s de telle sorte qu'il puisse inclure dans sa compréhension "le destin d'un peuple", ou quelque chose d'une pareille importance.

Cette liste sélectionne quelques sujets de perplexité. Une explication doit venir mitiger l'impression d'absurdité crasse que la Métaphysique produit aujourd'hui et l'inventaire précédent offre certains critères pour juger de l'hypothèse proposée. L'explication, contrairement à ce que l'on pourrait croire à première vue, ne sera pas simplement linguistique: il s'agit de discerner des structures ontologiques différentes qui sont parfois unifiées par de vieilles habitudes verbales.

Homonymie Ontologique Tran~cntégorielle: un Trépied

L'expression "I'Etre" n'est pas utilisée normalement comme une description définie, à la manière de "I'auteur du Quichotte". Les acceptions les plus fréquentes paraissent hésiter entre trois catégories:

1. une propriété, que nous désignerons par S

2... Ia classe E des objets qui satisfont cette propriété

3. Ies éléments de E, spécialement cet élément qui possède la propriété S d'une façon nécessaire et éternelle.

Le langage de tous les jours adjuge des termes de propriété au moyen du verbe avoir et des termes de classe au moyen du verbe être. Nous disons que Socrate est un sage ou qu'il a de la sagesse, mais nous ne disons pas qu'il est de la sagesse ou qu'il a un sage. En revanche, ce test linguistique est défaillant avec l'Etre: on dit sans problème de cohérence qu'il est un être ou qu'il a un être, qu'il est un étant ou qu'il a une entité. Nous pouvons supposer qu'ici il y a une distinction qui s'est obscurcie.

Les propriétés, par exemple la blancheur, définissent une classe, celle du blanc. Si nous distinguons la classe de la propriété qui la définit, il paraît naturel d'interpréter dans l'usage philosophique l"Etant" comme un terme qui se réfère à la classe (2) et l"'Etre" comme la désignation de (1). La priorité de la propriété qui définit sur la classe définie rend évident de quelle manière l'Étant se fonde sur l'Etre. Quand on dit que l'Etre "fait" que l'étant soit, on ne doit pas considérer un tel "faire" comme l'exercice d'une causalité. Il ne s'agit pas non plus du problème de l'Unité versus la Multiplicité, mais de la dépendance d'une classe - qui pourrait bien être unitaire - à l'égard de la propriété qui la détermine.

S'il y a plusieurs éléments dans cette classe E, qu'on appelle les "étants", ils peuvent se trouver dans dif~érentes relations de dépendance (par exemple, causalité, inhérence, composition), mais cette dépendance horizontale n'affecte ni n'annule la dépendance verticale à l'égard de S. Par exemple, un étant suprême, cause totale de tous les autres, etc., ne pourrait de ce fait équivaloir à la propriété. Lorsque l'on dit "Deus est ipsum esse" on semble tomber dans une erreur catégorielle, qui fait d'un élément d'une classe l'équivalent de la propriété qui définit cette classe. Il pourrait arriver qu'un élément de cette classe possède la propriété de façon nécessaire, sempiternelle, éminente, infinie etc., mais il apparaît qu'il continuerait à être différent de la propriété. Une propriété est infinie en tant qu'elle peut être le prédicat d'un nombre illimité d'objets. L'erreur se produit quand on assimile l'Etre et l'Acte, de telle sorte que l'Acte est compris comme une sorte de pensée universelle; à la suite de quoi on interprète l'Acte - par opposition à la Puissance - comme une Perfection. De là surgit un Etre comme infinie perfection et actualité, qui va comme un gant àl certaines représentations de la déité (voir les trois premières des vingt-quatre Thèses Thomistes). On déambule d'une catégorie à l'autre. De toute manière, les hésitations relatives à ces catégories expliquent que l'on puisse penser à une Onto-Théologie, à laquelle on faisait allusion en (d). Cette affirmation sera confirmée plus loin.

On a l'habitude de caractériser l'Ontologie comme une discipline de l'Etre, assimilant S et E. La distinction précédente dissipe l'inquiétude (e), quant aux deux voies que peut adopter une Ontologie: ou bien tenter de discriminer des régions et des relations à l'intérieur de la classe E des étants (ce qui paraît superficiel) ou bien élucider cette propriété fondatrice, ses relations avec d'autres propriétés et avec les divers étants (ce qui paraît profond). Il y a cependant une perturbation dans la diffusion pacifique du travail. Gilson a déclaré, dans son galimatias: "on peut penser qu'etre, c'est être un etre - mais aussi qu'etre un etre, c'est simplement etre". C'est-à-dire: nous pouvons privilégier dans notre spéculation les sujets de la propriété ou la propriété elle-même. Ainsi le galimatias disparaît, et le chemin s'ouvre aux vraies difficultés.

Jusqu'à présent l'idée était très simple. Mais si S est la propriété et E la classe des étants (c'est-à-dire des individus qui possèdent cette propriété), alors l'Etre sera-t-il un étant (non pas la classe E mais un élément de E)? Considérons attentivement la question et le dilemme. Si l'Etre n'est pas un étant, alors c'est qu'il manque de la propriété qui définit les étants, ce qui signifie : I 'Etre n 'est pas. C'est pourquoi bien souvent l'être est perçu comme un Néant, soit absolu, soit qualifié ("Néantd'Étant" - mais, pourrait-il y avoir un autre Néant?). Si l'on admet l'existence d'une classe complémentaire de l'Étant, le Néant, remplie de tout ce qui manque d'Etre, alors l'Etre sera un élément du Néant. Il paraît très curieux que le Néant ne soit pas quelque chose de plus ou moins similaire à l'ensemble vide. Nous savons que Hegel s'est trouvé dans une perplexité semblable, mais celle de Heidegger mérite plus d'attention.

Prenons l'autre terme du dilemme: la possibilité que S soit un étant. Alors une classe comprendrait la propriété qui la définit parmi ses éléments. Ce n'est pas à première vue impossible. D'une part il y a des propriétés qui se distinguent de leurs sujets: la proprieté "être un nombre pair" n'est ni paire, ni un nombre - la propriété qui définit la liste 2, 4, 6, 8... n'est pas l'un des nombres qui apparaissent dans cette liste. Mais d'autre part il y a des propriétés plus exotiques. Par exemple, la propriété "être pensable" est elle-même quelque chose de pensable: la propriété détermine la totalité de ce qui est pensable et elle est elle-même membre de cette totalité. Est-ce que la relation entre l'Etre et la classe des étants est de cette nature? Et nous voyons déjà que la question de l'Onto-Théologie se présente d'une manière moins capricieuse.

Si nous admettons avec beaucoup de libéralité ce type de propriétés et de classes exotiques, nous pouvons nous embrouiller dans des problèmes. Par exemple, on peut présumer que la classe des étants E, non seulement comprendrait l'Etre comme élément, mais aussi posséderait elle-même l'être. Ainsi E serait élément d'elle-même, et la totalité d'une collection ferait partie d'elle-même.

Assurément l'astuce des logiciens permet d'endiguer ces libéralités au moyen de divers traitements: ce qui n'empêche pas la persistance d'un symptôme alarmant. L'intuition primordiale qui guidait ces réflexions imposait une hiérarchie entre individus, classes et propriétés. Les propriétés sont universelles, les individus non: par conséquent, si l'Etre était un étant, il serait un universel et un individu. Et si parmi les éléments on admet des individus et des propriétés universelles, l'ordre rêvé se désagrège.

Ici le dilemme dé~ouche sur une confusion, un balbutiement sur la différence ontologique, affection facilement explicable vue l'hypothèse que nous avons introduite sur la thématisation de l'être et la possibilité de voir en lui une propriété. Ce qui conduit Heidegger plus d'une fois à voir dans l'Etre un Néant. Et qu'il ne s'agit pas là d'une idée accidentelle de Heidegger, on peut le vérifier en étudiant le "parricide" de l'Étranger d'Élée (Platon, Sophiste 241 d) et la polémique d'Aristote contre Melissô et Parménide (spécialement le texte de Physique I c.3, 186 a: 2531). Ainsi est satisfaite la requête (a). Il ne s'agit pas toujours d'un verbiage arbitraire au sujet de la Différence Ontologique, mais aussi d'une série de difi~lcultés pressel1ties sans que l'on possède l'instrument conceptuel pour les mettre en ordre.

Homonymie Ontologique Catégorielle ~ ventail de propriétés

Tant chez Aristote que chez Heidegger on rencontre une préoccupation liée à la pluralité des propriétés visées par le terme "l'Etre" (ne pas confondre avec l'analogia entis). L'expression "l'Etre" ne désignerait pas, comme on l'a supposé, une propriété, mais un éventail de propriétes. Ce fait dénote une homonymie catégorielle (puisque l'on se restreint à la catégorie des propriétés). L'interrogation sur l'Etre peut être comprise comme l'examen desdites propriétés et des relations qu'il pourrait y avoir entre elles. Sans vouloir être exhaustifs, nous pourrions consigner une série de propriétés compatibles et (au moyen de quelques raccords) coextensives entre elles:

- l'existence dans le temps présent

chose

- I'existence en général

- la possibilité d'existence

- I'identité

- la prédication

- I'affirmation

- la possibilité d'être pensé la possibilité d'être estimé en termes de volonté le fait d'être en relation de fondement, de cause ou d'effet avec quelque

- le fait d'être déterminé par quelque propriété

- le fait de posséder, pour un couple quelconque de propriétés contradictoires, I'une d'entre elles.

Cette deuxième homonymie explique les diverses formes dans lesquelles s'est développée une bonne part de la spéculation métaphysique traditionnelle, que ce soit dans le traitement des "transcendantaux" (un, vrai, bon), ou dans les explications sur son "objet" (étant nominal, étant participial, le "Meinbare" de Meinong, etc.). Les équations fastidieuses sont un effort pour explorer les distinctes propriétés auxquelles il a été fait confusément allusion. Les catégories (prédicaments) s'imposent comme la seule manière d'étudier les diverses prédications. Une oeuvre aussi influente que méconnue, celle de Josef Maréchal Le Point de Départ de la Métaphysique, se nourrit de l'assimilation des termes prédication, affirmation et existence (interprétée comme acte infini): le fait que nous puissions énoncer des jugements assertoriques ne serait explicable, selon Maréchal, que parce que nous supposons une synthèse de la copule de la prédication avec un acte infini: ici se révèlent certains thèmes de Malebranche, Fichte et peut-être Bradley, mais ce n'est que grâce à l'homonymie catégorielle qu'ils peuvent apparaître dans ce contexte métaphysique de façon assez naturelle.

Si Heidegger insis~e sur sa démonstration que l'Etre est essentiel au Langage, c'est qu'il pense à l'Etre comme faisant référence à la propriété de déterminer la prédication; s'il établit une relation avec le Temps, c'est que l'actualité de l'existence réclame le présent. La préférence des métaphysiciens qui placent au premier plan un certain type d'étants et à l'arrière-plan la généralité, se comprend s'ils croient voir chez certains étants une exemplification plus juste des propriétés qui dans tel ou tel système sont considérées comme remarquables. De telle sorte que l'interrogation "qu'est-ce que l'être?" acquiert un autre sens, libérée de son absurdité. Et s'il existe plusieurs propriétés implicites dans l'Etre, l'objet de l'ontologie est loin d'être simple et le recours à des divisions et subdivisions s'impose. Ainsi sont satisfaits, selon moi, les critères (b), (c) et (e) de notre liste.

Mais nous arrivons ici à une thèse cruciale pour la pensée heideggérienne: I'expansion de l'Etre en éventail nous permet de passer à une compréhension dialectique de ces propriétés (ceci renvoie au passage de Platon dans le Sophiste, 254 b sqq.). Etre, comme propriété centrale s'oppose à Devenir (Werden), à Apparence (Schein), à Penser (Denken) et à Devoir-Etre (Sollen) comme à des propriétés périphériques constituant une trame de propriétés.

Chaque fac,on de saisir une propriété centrale conditionnerait de manière radicale la façon de saisir une propriété périphérique proche. Ces propriétés sont à leur tour centrales par rapport à d'autres propriétés, et ainsi de suite. Une propriété centrale peut se comporter ou non comme un genre (un déterminable); sa centralité ne dépend pas de cela, mais d'un système de positions, tensions et compléments étendu non seulement au sens de la propriété mais aussi aux représentations qui l'enveloppent. "Devenir" signifie une succession continue de situations, mais représentée par le cours d'un fleuve, le bourgeonnement d'un arbre, la vague qui croît sans être une chose mais le déploiement d'une force qui se manifeste dans l'euphorie de l'aube. L'Art et la Poésie, créant un lien entre représentation et sens, peuvent donner accès à ces dimensions et placer les choses sujettes à l'expérience dans une perspective métaphysique - si tant est que la Métaphysique nous engage dans cette trame de propriétés. Ceci nous foumit la raison de cette étrange affirmation sur le destin d'un peuple et sa compréhension de l'Etre, sa façon d'aborder la question de l'Etre. Cette compréhension est portée par un langage naturel, qui est nécessairement collectif, et elle s'étend à travers lui au peuple qui le parle, et qui, de par cette compréhension athématique de l'Etre, se situe dans-le-monde d'une façon ou de l'autre. Ceci satisfait le réquisit (f).

L"'Interrogation Fondamentale de la Métaphysique"

La question (d) au sujet de l'Onto-Théologie n'était pas encore suf~lsamment résolue. Ainsi donc, si l'Etre instaure un ordre de fondements et de raisons suff1santes, il paraît adéquat d'instaurer un tel ordre dans la contingence générale de l'étant, introduisant par là une entité nécessaire. Mais si Heidegger feint de répéter la question de Leibniz "pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?" il le fait seulement pour la rejeter, bien que d'une manière très diplomatique. Et il fait bien, car une question qui ~ne peut avoir de réponse est nulle et non avenue. J'omets de faire la démonstration exacte de cette nullité, mais j'en suggérerai les grandes lignes.

Appliquant le principe de raison suffisante nous imaginons deux situations contradictoires, toutes les deux possibles prises séparément: un monde vide ou un monde non vide. Chacune des deux situations paraît logiquement contingente, peut se présenter ou non, et la question fondamentale devrait conduire à donner raison de la contingence en général. Mais si la réponse est également contingente, on aurait seulement ajourné la question: comme avec le monde soutenu par un éléphant, qui devrait être soutenu par une tortue... etc.

Mais si la réponse n'était pas logiquement contingente et impliquait, par exemple "il existe une entité nécessaire" alors cette conclusion devrait être nécessaire et sa négation impossible. Est-ce là un résultat admissible? Non. De là suivraient deux inconvénients: l'un, qu'on disposerait alors d'un argument ontologique, car rendant superflue toute preuve à partir de la contingence; dans le fameux débat radial de Russell et Copleston en 1948 ce problème reste sousjacent, dominant ce qu'on voit à la surface. L'autre inconvénient est que du nécessaire ne peut s'ensuivre le contingent: la réponse ne peut donc donner raison de la contingence. C'est pourquoi l'Onto-Théologie implose quand elle tente d'expliquer la création a parte dei, dans la mesure où elle fait de Dieu un Créateur. Cette création (ou le fait qu'il y ait un Dieu créateur plutôt qu'un Dieu qui ne l'est pas) est une question logiquement contingente, comme l'existence même du monde. Si l'on introduit ici la Liberté divine, en réalité on ne fait que hisser un drapeau blanc, et ce principe de raison suffisante qui avait rendu de si précieux services se rend pieds et poings liés Le théologien propose un armistice: "Bâillonnons le principe de raison suffisante et parlons d'autre chose, de Dieu qui est amour, ou de la dignité de la personne humaine. " Le philosophe fait observer : "Comment? Dieu s'était introduit pour rationaliser le scandale de la contingence et puis, pour la compréhension de cet être nécessaire, on réintroduit en lui la contingence, l'affiublant du nom de Liberté." Spinoza en son Ethica (Pars I, prop. 17, 29 et 32) est plus conséquent que les Onto-Théologiens: ayant admis l'argument ontologique il nie qu'il puisse y avoir au monde quelque chose de contingent... Du nécessaire ne peut découler que le nécessaire.

En résumé: une réponse sensée à ce qu'on appelle la Question Fondamentale de la Métaphysique ne peut être ni une proposition nécessaire ni une proposition contingente. Mais une question qui empêche en principe toute réponse est une pseudoquestion - le résultat vaut indépendamment de toute théorie de vérification du sens et des critères similaires. Rien ne peut donc constituer une réponse à la question, qui s'annule par ce fait même, ce qu'il fallait démontrer. La démonstration exacte exige plus de précisions.

Il est clair que le chemin indiqué par Heidegger est différent, plus conforme à son style, difficile à abréger. Disons: la question peut s'autoabolir dans le questionnement "pourquoi un Pourquoi?". Nous trouverons seulement la propriété de l'Etre comme exigence de fondements des étants, et donation de ces fondements. Remplaçons alors la question abolie par la question sur la propriété centrale, et ce faisant nous retomberons sur nos pieds.

~eidegger et la Kulturphilosophie

Si de ce qui pre!cède on peut inférer des conséquences agréables ou désagréables au judéochristianisme et à ses institutions, c'est là une question qui intéresse plus le propagandiste que le philosophe. Ce qui est certain, c'est que Heidegger (considéré comme l'archétype du métaphysicien par des épigones insignifiants) déplace le centre de gravité de l'Ontologie vers ce qu'on peut appeler Philosophie de la Culture. J'ai proposé au début d'aborder Heidegger sous un angle philosophique et de juger sa pensée dans ce sens. Je vais risquer un jugement: si nous le comparons en tant que philosophe de la culture à Nietzsche, à Spengler, à Evola, il n'occupe pas la première place, nous sommes gênés par ses détours excessifs et le manque d'évidence des faits qu'il allègue. Si nous le considérons comme un philosophe de la ligne classique et théorique, nous sommes déconcertés par le peu de sensibilité de Heidegger à l'égard des problèmes métaphysiques. Depuis la cime de sa propre position, qu'il ne se donne jamais la peine d'expliciter, il se met à historiciser, émettant des opinions sur les penseurs qui l'ont précédé. Ce qui alimente la plèbe de la Philosophie, les professeurs sans idées qui tournent comme des vautours autour des grands morts. Heidegger se prête bien à une justification de la phrase de Nietzsche sur l'Histoire qui se convertit en fossoyeuse du présent. Dans nos institutions académiques - et dans une bonne partie de celles d'Europe, avoir été un philosophe est un honneur - vouloir parvenir à l'être, un opprobre.

Mais la Philosophie, après deux millénaires de lutte avec les mythologies judéochrétiennes et leurs sécularisations, est pour la première fois une nouvelle possibilité. C'est ici qu'il y a une splendeur de Heidegger. Sa grandeur est dans ce mode du philosopher à la frontière de la Science et de la Weltanschauung, sur cette mince ligne qui peut fasciner et confondre, induire au vertige ou empêcher la pensée. Heidegger nous éveille à de nouvelles possibilités épurées de toute tradition supposée. C'est cela que nous pouvons apprendre de Heidegger, non pas son jargon ou son désordre, son hostilité à l'égard de la science ou ses mauvaises argumentations. Ce ne sont pas ses thèses qui nous importent, mais les voies qui s'ouvrent en elles. Ce n'est pas tant la thématisation de l~tre qui nous intéresse, mais un retour de ce qui survint dans l'Hellade, le penser entre Mythos et Logos.

Carlos Dufour. Traduit de l'espagnol (argentin) par Bruno Dietsch.

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, heidegger, existentialisme, allemagne, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 23 août 2010

Heidegger "The Nazi"

Heidegger “The Nazi”

Ex: http://www.counter-currents.com/

Emmanuel Faye

Emmanuel Faye

Heidegger: The Introduction of Nazism into Philosophy in Light of the Unpublished Seminars of 1933-1935

Trans. Michael B. Smith, foreword Tom Rockmore

New Haven: Yale University Press, 2009

National Socialism was defeated on the field of battle, but it wasn’t defeated in the realm of thought.

Indeed, it’s undefeatable there because the only thing its enemies can do to counter its insidious ideas is to ban those thinkers, like Martin Heidegger, whose works might attract those wanting to know why National Socialism is undefeatable and why its world view continues to seduce the incredulous.

Or, at least, so thinks Emmanuel Faye in his recently translated Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie (Paris: Albin Michel, 2005).

Why, though, all this alarmed concern about a difficult, some say unreadable, philosopher of the last century?

The reason, Tom Rockmore says, is that he lent “philosophical cover to some of the darkest impulses that later led to Nazism, World War II, and the Holocaust.”

One.

The Scandal

Faye’s book is part of a larger publishing phenomenon — in all the major European languages — related to the alleged National Socialism of the great Freiburg philosopher.

Like many prominent German academics of his age, Heidegger joined Hitler’s NSDAP shortly after the National Revolution of 1933.

He was subsequently made rector of the University of Freiburg, partly on the basis of his party affiliation, and in a famous rectorial address — “The Self-Assertion of the German University” — proposed certain reforms that sought to free German universities from “Jewish and modernist influences,” reorienting it in this way to the needs and destiny of the newly liberated Volksgemeinschaft.

Heidegger’s role as a public advocate of National Socialist principles did not, however, last very long. Within a year of his appointment, he resigned the rectorship.

As he told the de-Nazification tribunal in 1945, his resignation was due to his frustration in preventing state interference in university affairs, a frustration that soon turned him away from all political engagements.

The story he told to the liberal inquisitors (which most Heideggerians accepted up to about 1988) was one in which a politically naive academic, swept up in the revolution’s excitement, had impulsively joined the party, only to become quickly disillusioned.

The story’s “dissimulations and falsehoods” were, indeed, good enough to spare him detention in a Yankee prison — unlike, say, Carl Schmitt who was incarcerated for two years after the war (though the only “Americans” Schmitt ever encountered there were German Jews in the conquerors’ uniform) — but not good enough to avoid a five-year ban on teaching.

In any case, it has always been known that Heidegger had at least a brief “flirtation” with “Nazism.”

Given the so-called “negligibility” of his National Socialism, he was able, after his ban, to resume his position as Germany’s leading philosopher. By the time of his death (1976), he had become the most influential philosopher in the Western world. His books have since been translated into all the European languages (and some non-European ones), his ideas have come to dominate contemporary continental thought, and they have even established a beachhead in the stultifying world of the Anglo-American academy, renowned for its indifference to philosophical issues.

Despite Heidegger’s enormous influence as “the century’s greatest philosopher,” he never quite shed the stigma of his early brush with National Socialism. This was especially the case after 1987 and 1988.

For in late 1987 a little known Chilean-Jewish scholar, Victor Farìas, produced the first book-length examination of Heidegger’s “brush” with National Socialist politics.

His Heidegger and Nazism was not a particularly well-researched work, and there was a good deal of speculation and error in it.

It nevertheless blew apart the story Heidegger had told his American inquisitors in 1945, revealing that he had been a party member between 1933 and 1945; that his National Socialism was something more than the flirtation of a politically naive philosopher; and that his affiliation with the Third Reich was anything but “fleeting, casual, or accidental but [rather] central to his philosophical enterprise.”

This “revelation” — that the greatest philosophical mind of the 20th century had been a devoted Hitlerite — provoked a worldwide scandal.

In the year following Farìas’ work, at least seven books appeared on the subject.

The most impressive of these was by Hugo Ott, a German historian, whose Martin Heidegger: A Political Life (1994) lent a good deal of historically-documented substance to Farìas’ charges.

In the decades since the appearance of Farìas’ and Ott’s work, a “slew” of books and articles (no one is counting any more) have continued to probe the dark recesses of Heidegger’s scandalous politics.

Almost every work in the vast literature devoted to Heideggerian philosophy must now, in testament to the impact of these studies, begin with some sort of “reckoning” with his “Nazism” — a reckoning that usually ends up erecting a wall between his philosophy and his politics.

In this context, Emmanuel Faye’s book is presently being touted as the “best researched and most damaging” work on Heidegger’s National Socialism — one that aims to tear down the wall compartmentalizing his politics and to brand him, once and for all, as an apologist for “the greatest crime of the 20th century.”

It’s fitting that Faye, an assistant professor of philosophy at the University of Paris-Nanterre, is French, for nowhere else have Heidegger’s ideas been as influential as in France.

Heidegger began appearing in French translation as early as the late 1930s. The publication in 1943 of Jean-Paul Sartre’s Being and Nothingness, based on a misreading of Heidegger, gave birth to “existentialism,” which dominated Western thought in the late 1940s and 1950s, helping thus to popularize certain Heideggerian ideas.

At the same time, French thinkers were the first to pursue the issue of Heidegger’s alleged National Socialism.

Karl Löwith, one of the philosopher’s former Jewish students exiled in France, argued in 1946 that Heidegger’s politics was inseparable from his philosophical thought. Others soon joined him in making similar arguments.

Though Löwith’s critique of Heidegger appeared in Les Temps Modernes, Sartre’s famous journal, the ensuing, often quite heated, French controversy was mainly restricted to scholarly journals. Faye’s father, Jean-Pierre Faye, also a philosopher, figured prominently in these debates during the 1960s.

It was, though, only with Farìas and Ott that the debate over Heidegger’s relationship to the Third Reich spread beyond the academic journals and touched the larger intellectual public.

This debate continues to this day.

Part of the difficulty in determining the exact degree and nature of Heidegger’s political commitment after 1933 is due to the fact that Heidegger’s thought bears on virtually every realm of contemporary European intellectual endeavor, on the right as well as the left, and that there’s been, as a consequence, a thoughtful unwillingness to see Heidegger’s National Socialism as anything other than contingent — and thus without philosophical implication.

This unwillingness has been compounded by the fact that the Heidegger archives at Marbach are under the control of Heidegger’s son, Hermann, who controls scholarly access to them, hindering, supposedly, an authoritative account of Heidegger’s thinking in the period 1933-1945.

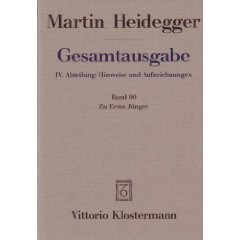

Moreover, only eighty of the planned 120 volumes of Heidegger’s Gesamtausgabe have thus far appeared and, as Faye contends, these are not “complete,” for the family has allegedly prevented the more “compromising” works from being published.

The authority of Faye’s Heidegger — which endeavors to eliminate everything separating his politics from his philosophy — rests on two previously unavailable seminars reports from the key 1933-34 period, as well as certain documents, letters, and other evidence, which have appeared in little known or obscure German publications — evidence he sees as “proving” that Heidegger’s “Nazism” was anything but contingent — and that this “Nazism” was, in fact, not only inseparable from his thought, but formative of its core.

On this basis, along with Heidegger’s collaboration with certain NSDAP thinkers, Faye claims that the philosophy of the famous Swabian is so infused with National Socialist principles that it ought no longer to be treated as philosophy at all, but, instead, banned as “Nazi propaganda.”

Two.

Faye’s Argument

Heidegger’s seminars of 1933 and 1934, in Emmanuel Faye’s view, expose the “fiction” that separates Heidegger’s philosophy from his politics. For these seminars reveal a brown-shirted fanatic who threw himself into the National Revolution, hoping to become Hitler’s philosophical mentor.

At the same time, Faye argues that Heidegger’s work in the 1920s, particularly his magnum opus, Being and Time (1927), was already infected with pre-fascist ideas, just as his postwar work, however much it may have resorted to a slightly different terminology, would continue to propagate National Socialist principles.

Earlier, however, when the young Heidegger was establishing himself in the world of German academic philosophy (the 1920s), there is very little public evidence of racial or anti-Jewish bias in his work. To explain this, Faye quotes Heidegger to the effect that “he wasn’t going to say what he thought until after he became a full professor.” His reticence on these matters was especially necessary given that his “mentor,” Edmund Husserl, was Jewish and that he needed Husserl’s support to replace him at Freiburg.

(For those militant Judeophobes who might think this is somehow compromising, let me point out that Wilhelm Stapel [1882-1954], after also doing a doctorate in Husserlian phenomenology, was a Protestant, nationalist, and anti-Semitic associate of the Conservative Revolution who played an important early role in NSDAP politics.)

Faye nevertheless claims that Heidegger’s early ideas, especially those of Being and Time, were already disposed to themes and principles that were National Socialist in nature.

In Being and Time, for example, Heidegger rejects the Cartesian cogito, Kant’s transcendental analytic, Husserlian phenomenology — along with every other bloodless rationalism dominating Western thought since the 18th century — for the sake of an analysis based on “existentials” (i.e., on man’s being in the world).

Like other intellectual members of Hitler’s party, Heidegger disparaged all forms of universalist thought, dismissing not only notions of man as an individual, but notions of the human spirit as pure intellect and reason.

In repudiating universalist, humanist, and individualist thought associated with liberal modernity, Faye’s Heidegger is seen not as contesting the underlying principles of liberal modernity, which he, as a former Catholic traditionalist, thought responsible for the alienation, rootlessness, and meaninglessness of the contemporary world. Rather he is depicted as preparing the way for the “Nazi” notion of an organic national community (Volksgemeinschaft) based on racial and anti-Jewish criteria.

Revealingly, this is about as far as Faye goes in treating Heidegger’s early thought. In fact, there is very little philosophical analysis at all of Being and Time or any other work in his book. Every damning criticism he makes of Heidegger is based on Heidegger’s so-called affinity with National Socialist themes or ideas — or what a liberal defending a Communist would call guilt by association.

Worse, Faye lacks any historical understanding of National Socialism, failing to see it as part of a larger anti-liberal movement that had emerged before Hitler was even born and which influenced Heidegger long before he had heard of the Führer.

For our crusading anti-fascist professor, however, the anti-liberal, anti-individualist, and anti-modern contours of Heideggerian thought are simply Hitlerian — because of their later association with Hitler’s movement — unrelated to whatever earlier influences that may have affected the development of his thought. Q.E.D.

Faye, though, fails to make the case that Heidegger’s pre-1933 thought was “Nazi,” both because he’s indifferent to Heidegger’s philosophical argument in Being and Time, which he dismisses in a series of rhetorical strokes, and, secondarily, because he doesn’t understand the historical/cultural context in which Heidegger worked out his thought.

More generally, he claims Heidegger negated “the human truths that are the underlying principle of philosophy” simply because whatever doesn’t accord with Faye’s own liberal understanding of philosophy (which, incidentally, rationalizes the radical destructurations that have come with the “Disneyfication, MacDonaldization, and globalization” of our coffee-colored world) is treated as inherently suspect.

Only on the basis of the 1933-34 and ‘34-35 seminars does Faye have a case to make.

For the Winter term of 1933-34 Heidegger led a seminar “On the Essence and Concepts of Nature, History, and State.” If Faye’s account of the unpublished seminar report is accurate (and it’s hard to say given the endless exaggerations and distortions that run through his book), Heidegger outdid himself in presenting National Socialist doctrines as the philosophical basis for the new relationship that was to develop between the German people and their new state.

Like other National Socialists, Heidegger in this seminar views the “people” in völkisch terms presuming their “unity of blood and stock.”

Faye is particularly scandalized by the fact that Heidegger values the “people” (Volk) more than the “individual” and that the people, as an organic community of blood and spirit, excludes Jews and exalts its own particularity.

In this seminar, Heidegger goes even further, calling for a “Germanic state for the German nation,” extending his racial notion of the people to the political system, as he envisages the “will of the people” as finding embodiment in the will of the state’s leader (Führer).

Faye contends that people and state exist for Heidegger in the same relation as beings exist in relation to Being.

As such, Heidegger links ontology to politics, as the “question of all questions” (the “question of being”) is identified with the question of Germany’s political destiny.

Heidegger’s rejection of the humanist notion of the individual and of Enlightenment universalism in his treatment of Volk and Staat are, Faye thinks, synonymous with Hitlerism.

Though Faye’s argument here is more credible, it might also be pointed out that Heidegger’s privileging of the national community over the interests and freedoms of the individual has a long genealogy in German thought (unlike Anglo-American thought, which privileges the rational individual seeking to maximize his self-interest in the market).

The second seminar, in the Winter term of 1934-35, “On the State: Hegel,” again supports Faye’s case that Heidegger was essentially a “Nazi” propagandist and not a true philosopher. For in this seminar, he affirms the spirit of the new National Socialist state in Hegelian terms, spreading the “racist and human-life destroying conceptions that make up the foundations of Hitlerism.”

In both courses, Faye sees Heidegger associating and merging philosophy with National Socialism.

For this reason, his work ought not to be considered a philosophy at all, but rather a noxious political ideology.

Faye, in fact, cannot understand how Heidegger’s insidious project has managed to “procure a planetary public” or why he is so widely accepted as a great philosopher.

Apparently, Heidegger had the power to seduce the public — though on the basis of Faye’s account, it’s difficult to see how the political hack he describes could have pulled this off.

In any case, Faye warns that if Heidegger isn’t exposed for the political charlatan he is, terrible things are again possible. “Hitlerism and Nazism will continue to germinate through Heidegger’s writings at the risk of spawning new attempts at the complete destruction of thought and the extermination of humankind.”

Three.

Race and State

From the above, the reader might conclude that Faye’s Heidegger is a wreck of a book. And, in large part, it is, as I will discuss in the conclusion.

However, even the most disastrous wrecks (and this one bears the impressive moniker of Yale University Press) usually leave something to be salvaged. There are, as such, discussions on the subjects of “race” and “the state,” which I thought might interest TOQ readers.

A) Race

National Socialism, especially its Hitlerian distillation, was a racial nationalism.

Yet Heidegger, as even his enemies acknowledge, was contemptuous of what at the time was called “biologism.”

Biologism is the doctrine, still prevalent in white nationalist ranks, that understands human races in purely zoological and materialist terms, as if men were no different from the lower life forms — slabs of meat whose existence is a product of genetics alone.

Quite naturally, Heidegger’s anti-biologism was a problem for Faye, for how was it possible to claim that Heidegger was a “Nazi racist,” if he rejected this seemingly defining aspect of racial thought?

In an earlier piece (”Freedom’s Racial Imperative: A Heideggerian Argument for the Self-Assertion of Peoples of European Descent,” TOQ, vol. 6, no. 3), I reconstructed the racial dimension of Heidegger’s thought solely on the basis of his philosophy.

But Faye, who obviously doesn’t put the same credence in Heidegger’s thought, is forced, as an alternative, to historically investigate the different currents of NSDAP racial doctrine.

In his account (which should be taken as suggestive rather than authoritative), the party, in the year after the revolution, divided into two camps vis-à-vis racial matters: the camp of the Nordicists and that of the Germanists.

The Nordicists were led by Hans K. Günther, a former philologist, and had a “biologist” notion of race, based on evolutionary biology, which sought, through eugenics, to enhance the “Nordic blood” in the German population.

By contrast, the Germanists, led by the biologist Fritz Merkenschlager and supported especially by the less Nordic South Germans, held that blood implied spirit and that spirit played the greater role in determining a people’s character. (This ought not to be confused with Klages’ “psychologism.”)

The Germanists, as such, pointed out that Scandinavians were far more Nordic than Germans, yet their greater racial “purity” did not make them a greater people than the Germans, as Günther’s criteria would lead one to believe.

Rather, it was the Germans’ extraordinary Prussian spirit (this wonder of nature and Being) that made them a great nation.

This is not to say that the Germanists rejected the corporal or biological basis of their Volk — only that they believed their people’s blood could not be separated from their spirit without misunderstanding what makes them a people.

For the Germanists, then, race was not exclusively a matter of biological considerations alone, as Günther held, but rather a matter of blood and spirit.

(As an aside, I might mention that Julius Evola, whose idea of race represents, in my view, the highest point in the development of 20th-century racial thought, was much influenced by this debate, especially by Ludwig Ferdinand Clauss, whose raciology was a key component of the Germanist conception, emphasizing as it does the fact that one’s idea of race is ultimately determined by one’s conception of human being.)

Faye claims that, in a speech delivered in August 1933, Hitler emphasized the spiritual determinants of race, in language similar to Heidegger’s, and that he thus came down on the side of the Germanists.

The key point here is that, for Faye, the “völkisch racism” of the Germanists was no less “racist” than that of the biological racialists — implying that Heidegger’s Germanism was also as “racist.”

The Germanist conception, I might add, was especially well-suited to a “blubo” (a Blut-und-Boden nationalist) like Heidegger. Seeing man as Dasein (a being-there), situated not only in a specific life world (Umwelt), but in exchange with beings (Mitdasein) specific to his kind, his existence has meaning only in terms of the particularities native to his milieu, (which is why Heidegger rejected universalism and the individualist conception of man as a free-floating consciousness motivated strictly by reason or self-interest).

Darwinian conceptions of race for Heidegger, as they were for other Germanists in the NSDAP, represented another form of liberalism, based on individualistic and universalist notions of man that reduced him to a disembedded object — refusing to recognize those matters, which, even more than strictly biological differences, make one people unlike another.

Without this recognition, Germanists held that “the Prussian aristocracy was no different from apples on a tree.”

B) The State

As a National Socialist, Faye’s Heidegger was above all concerned with lending legitimacy to the new Führer state.

To this end, Heidegger turned to Carl Schmitt, another of those “Nazi” intellectuals, who, for reasons that are beyond Faye’s ken, is seen by many as a great political thinker.

In his seminar on Hegel, Heidegger, accordingly, begins with the 1933 third edition of Schmitt’s Concept of the Political (1927).

There Schmitt defines the concept of the state in terms of the political — and the political as those actions and motives that determine who the state’s “friends” and who its “enemies” are.

But though Heidegger begins with Schmitt, he nevertheless tries to go beyond his concept of the political.

Accepting that the “political” constitutes the essence of the state, Heidegger contends that Schmitt’s friend/enemy distinction is secondary to the actual historical self-affirmation of a people’s being that goes into founding a state true to the nation.

In Heidegger’s view, Schmitt’s concept presupposes a people’s historical self-affirmation and is thus not fundamental but derivative.

It is worth quoting Heidegger here:

There is only friend and enemy where there is self-affirmation. The affirmation of self [i.e., the Volk] taken in this sense requires a specific conception of the historical being of a people and of the state itself. Because the state is that self-affirmation of the historical being of a people and because the state can be called polis, the political consequently appears as the friend/enemy relation. But that relation is not the political.

Rather, it follows the prior self-affirmation.

For libertarians and anarchists in our ranks, Heidegger’s modification of Schmitt’s proposition is probably beside the point.

But for a statist like myself, who believes a future white homeland in North America is inconceivable without a strong centralized political system to defend it, Heidegger’s modification of the Schmittian concept is a welcome affirmation of the state, seeing it as a necessary stage in a people’s self-assertion.

Four.

Conclusion

From the above, it should be obvious that Faye’s Heidegger is not quite the definitive interpretation that his promoters make it out to be.

Specifically, there is little that is philosophical in his critique of Heidegger’s philosophy and, relying on his moralizing attitude rather than on a philosophical deconstruction of Heidegger’s work, he ends up failing to make the argument he seeks to make.

If Faye’s reading of the seminars of 1933-34 are correct, than Heidegger was quite obviously more of a National Socialist than he let on. But this was already known in 1987-88.

Faye also claims that Heidegger’s pioneering work of the 1920s anticipated the National Socialist ideas he developed in the seminars of 1933-34 and that his postwar work simply continued, in a modified guise, what had begun earlier. This claim, though, is rhetorically asserted rather than demonstrated.

Worse, Faye ends up contradicting what he sets out to accomplish. For his criticism of Heidegger is little more than an ad hominem attack, which assumes that the negative adjectives (”abhorrent,” “appalling,” “monstrous,” “dangerous,” etc) he uses to describe his subject are a substitute for either a proper philosophical critique or a historical analysis.

In thus failing to refute the philosophical basis of Heidegger’s National Socialism, his argument fails, in effect.

But even if his adjectives were just, it doesn’t change the fact that however “immoral” a philosopher may be, he is nevertheless still a philosopher. Faye here makes a “category mistake” that confuses the standards of philosophy with those of morality. Besides, Heidegger was right in terms of his morals.

Faye is also a poor example of the philosophical rationalism that he offers as an alternative to Heidegger’s allegedly “irrational” philosophy — a rationalism whose enlightenment has been evident in the great fortunes that Jews have made from it.

Finally, in insisting that Heidegger be banned because of his fascist politics, Faye commits the “sin” that virtuous anti-fascists always accuse their opponents of committing.

In a word, Faye’s Heidegger is something of a hatchet job that, ultimately, reflects more on its author’s peculiarities than on his subject.

Yet after saying this, let me confess that though Faye makes a shoddy argument that doesn’t prove what he thinks he proves, he is nevertheless probably right in seeing Heidegger as a “Nazi.” He simply doesn’t know how to make his case — or maybe he simply doesn’t want to spend the years it takes to “master” Heidegger’s thought.

Even more ironic is the scandal of Heidegger’s “Nazism” seen from outside Faye’s liberal paradigm. For in this optic, the scandal is not that Heidegger was a National Socialist — but rather that the most powerful philosophical intelligence of the last century believed in this most demonized of all modern ideologies.

But who sees or cares about this real scandal?

00:10 Publié dans Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : heidegger, national-socialisme, philosophie, livre, allemagne, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques, anées 20, années 30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 21 décembre 2009

L'autre signification de l'Etre

Archives des SYNERGIES EUROPEENNES - 1995

Archives des SYNERGIES EUROPEENNES - 1995

L'autre signification de l'Etre

Dr. Angelika WILLIG

De qui un homme comme Ernst Jünger se sent-il compris? Certainement pas par ses adversaires qui ne combattent en lui que sa seule projection élitaire et militariste. Mais il ne doit pas se sentir davantage compris de ses épigones, qui sont incapables de le suivre dans les méandres difficiles de sa pensée et qui, au contraire, cherchent la facilité en vouant un culte simpliste à leur idole. Que reste-t-il dès lors, sinon la “grande conversation des esprits” dont a parlé Nietzsche et qui, à travers les siècles, n'est animée que par des hommes isolés, importants et significatifs.

Il est très rare que de tels isolés engagent un dialogue. Ainsi, Ernst Jünger s'est adressé à Martin Heidegger, à l'occasion des 60 ans de ce philosophe de la Forêt Noire, en écrivant à son intention Über die Linie, un opuscule qui aborde “le grand thème de ces cent dernières années”: le nihilisme. Heidegger s'est senti tellement interpellé par ce texte qu'à son tour, il a consacré à l'écrivain un opuscule, également intitulé Über' die Linie, à l'occasion des 60 ans de l'auteur du Travailleur en 1955. Cette rencontre a été très prometteuse, on s'en doute. Mais elle n'a pas promis plus qu'elle ne pouvait tenir, surtout à ceux qui s'en faisaient des idées fausses. Et totalement fausse aurait été l'idée, par exemple, que Jünger et Heidegger avaient pris délibérément la résolution d'écrire à deux un manifeste commun, fondateur d'une “révolution conservatrice” à laquelle nous pourrions encore adhérer aujourd'hui. Telle n'était pas l'intention de Jünger et de Heidegger: ils sont trop intelligents et trop prudents pour oser de tels exercices.

Métaphysique

Jünger part du principe que le nihilisme constitue un défi pour l'individu. L'individu, ici, est bien l'individu et non pas une classe particulière, ou une race, un parti ou un mouvement. En d'autres termes: le nihilisme n'est pas un problème politique mais un problème métaphysique. C'est là la raison essentielle qui motive Jünger quand il s'adresse à Heidegger car celui-ci a vu que la question décisive réside dans la métaphysique et non pas dans l'économie, la biologie ou la psychologie. Dans ce domaine, Jünger est bien sur la même longueur d'onde que le philosophe de la Forêt Noire: tous deux acceptent le fait que l'évolution historique bute contre une limite et qu'il n'est plus possible d'aller au-delà. Telle est la signification de l'image de la “ligne”, que Heidegger reprend à son compte, sans doute en la transformant: tel est bien le diagnostic du nihilisme. Jünger nous en livre une description qui culmine dans cette phrase: . Le nihilisme est dès lors la perte de toute assise solide et de toute durée, sur lesquelles on pourrait encore construire ou reconstruire quelque chose.

On songe tout de suite aux “idées” et aux “valeurs”. Mais Jünger pense sans nul doute aux attaques en règle qui sont perpétrées contre une “base ultime”, une assise primordiale, que nous pourrions parfaitement interpréter dans un sens écologique aujourd'hui. Jünger nous parle du “moment où la rotation d'un moteur devient plus forte, plus significative, que la répétion, des millions de fois, des formules d'une prière”. Ce “moment”, qui pourrait bien durer cent ans ou plus, désigne l'illusion qui veut que toute perfection technique ne peut réussir que sur base de biens donnés par Dieu ou par la nature, biens dont nous dépendons existentiellement et surtout dont nous sommes nous-mêmes une partie. Le “néant” que la modernité nihiliste semble répandre autour d'elle, n'est donc pas néant, rien, mais est en vérité le sol, sur lequel nous nous trouvons, le pain que nous mangeons, et l'âme qui vit en nous. Si nous nous trouvons dans des “paysages arides, gris ou brûlés” (Jünger), il peut nous sembler que rien n'y poussera ni n'y fleurira jamais. Mais plus nos souvenirs des temps d'abondance s'amenuisent, plus forts seront le besoin et le désir de ce dont nous avons réellement besoin et de ce dont nous manquons. Heidegger ne songe à rien d'autre quand il définit la disparition, l'absence, par la présence, ou quand il voit dans la Verborgenheit (l'obscurité, l'occultement) une sorte de “dépôt de ce qui n'est pas encore dévoilé (dés-occulté)”. Car si nous considérons l'homme dans son existentialité, son Dasein, soit sa détermination par son environnement (Umwelt), alors son Etre (Sein) ne peut jamais être mis entièrement à disposition; dès lors, plus le danger le menace, plus grande est la chance d'une nouvelle appropriation. Heidegger appelle cela l'“autre commencement”.

Refus de la conception linéaire de l'histoire

Tous deux s'opposent donc à la conception linéaire de l'histoire, à la conception qui voit l'histoire comme une ligne droite, sur laquelle on ne peut qu'avancer ou reculer, partageant du même coup les esprits en “esprits progressistes” et en “esprits conservateurs”. Pour Heidegger comme pour Jünger la ligne est transversale. “Le franchissement de la ligne, le passage du point zéro”, écrit Jünger, “partage le jeu; elle indique le milieu, mais non pas la fin”. Comme dans un cercle, elle recommence sa trajectoire après une rotation, mais à un autre niveau. Heidegger parle ici de la nécessité d'un "retour” ou d'un “retournement” et non pas d'un “recul vers des temps déjà morts, rafraîchis à titre d'expérimentation par le truchement de formes bricolées”. Jünger, lui aussi, a toujours évité ce fourvoiement, ce que l'on ne peut pas dire de tous ses contemporains! “Le retour”, signifie pour Heidegger, le lieu ou la pensée et l'écriture “ont toujours déjà été d'une certaine façon”.

Heidegger estime aussi que “les idées s'embrasent” face à “cette image d'un sens unique”, impliquée par la ligne: c'est là que surgit la problématique du nihilisme —aujourd'hui nous parlerions plutôt de la problématique de la société de consommation ou de la société du throw away. Pourtant le philosophe émet une objection, qui est déjà perceptible dans une toute petite, mais très significative, transformation du titre: chez Jünger, ce titre est Über die Linie, et il veut désigner le franchissement de la ligne; chez Heidegger, c'est Über' die Linie. Il veut par l'adjonction de cette minuscule apostrophe expliciter à fond ce qu'est la zone, le lieu, de cette ligne. Ce qui chez Jünger est invite à l'action, demeure chez Heidegger contemplation. Il est clair que l'objet de la philosophie n'est pas de lancer des appels, mais d'analyser. Et Heidegger, bien qu'il critique fortement les positions de l'idéalisme platonicien, est assez philosophe pour ne pas laisser passer sans sourciller la volonté activiste de participation de l'écrivain, son vœu et sa volonté de dépasser aussi rapidement que possible le nihilisme.

Heidegger estime aussi que “les idées s'embrasent” face à “cette image d'un sens unique”, impliquée par la ligne: c'est là que surgit la problématique du nihilisme —aujourd'hui nous parlerions plutôt de la problématique de la société de consommation ou de la société du throw away. Pourtant le philosophe émet une objection, qui est déjà perceptible dans une toute petite, mais très significative, transformation du titre: chez Jünger, ce titre est Über die Linie, et il veut désigner le franchissement de la ligne; chez Heidegger, c'est Über' die Linie. Il veut par l'adjonction de cette minuscule apostrophe expliciter à fond ce qu'est la zone, le lieu, de cette ligne. Ce qui chez Jünger est invite à l'action, demeure chez Heidegger contemplation. Il est clair que l'objet de la philosophie n'est pas de lancer des appels, mais d'analyser. Et Heidegger, bien qu'il critique fortement les positions de l'idéalisme platonicien, est assez philosophe pour ne pas laisser passer sans sourciller la volonté activiste de participation de l'écrivain, son vœu et sa volonté de dépasser aussi rapidement que possible le nihilisme.

Sujet & Objet

Heidegger admoneste Jünger, et cette admonestation se justifie théoriquement. A juste titre, Heidegger pense: «L'homme non seulement se trouve dans la zone critique de la ligne, mais il est lui-même, non pas pour soi et certainement pas par soi seulement, cette zone et ainsi cette ligne. En aucun cas cette ligne est... telle qu'elle serait un tracé franchissable placé devant l'homme». En écrivant cette phrase, Heidegger se rapporte à une idée fondamentale de Sein und Zeit, jamais abandonnée, selon laquelle l'homme n'est pas un “sujet”, placé devant un “objet”, mais est soumis à une détermination existant déjà avant tout rapport sujet/objet. L', tel qu'évoqué ici, acquiert une signification si différente de celle que lui conférait la métaphysique traditionnelle, que Heidegger, dans son essai, biffe toujours le mot (Sein), afin qu'on ne puisse plus le lire dans le sens usuel.

Pour le philosophe, une telle précision dans les termes est absolument indispensable, mais, quand on lit l'écrivain, cette précision conduit à des mécompréhensions ou des quiproquos. Jünger, en effet, ne s'en tient pas à la terminologie forgée par Heidegger, mais raisonne avec des mots tels “valeur”, “concept”, “puissance”, “morale”, “décision” et reste de ce fait dans le “langage de la métaphysique” et surtout dans celui du “métaphycisien inversé” que fut Nietzsche. Pourtant, l'écrivain ne peut pas être jugé à l'aune d'une philosophie du sujet, manifestement dépassée. C'est cependant ce que Heidegger tente de faire. Mais son jugement pose problème quand on repère le passage où Jünger se rapproche le plus de cet “autre” dans sa formulation: . Une fois de plus, Heidegger, après avoir lu cette phrase, pose une question très précise: l'Etre peut-il être quelque chose pour soi? Et le philosophe de la Forêt Noire corrige: .

Jünger complète Heidegger

De telles remarques nous aident à mieux comprendre Heidegger, mais ne sont presque d'aucune utilité quand nous interprétons l'écriture de Jünger. Le philosophe nous dit bien que “de tels doutes ne peuvent nullement égratigner la force éclairante des images”, mais cela ne le conduit pas à un examen plus précis du langage de Jünger. Par coquetterie, Heidegger évoque la confusion et l'imprécision de Jünger mais reste, lui, ferme sur sa propre voie, dans sa propre logique de penser, et ne cherche pas à comprendre les autres possibles. Quand Heidegger constate: “Votre jugement sur la situation trans lineam et mon explication de linea sont liés l'un à l'autre”, il reste finalement assez laconique.