Le loup des steppes : et si on le lisait au lieu d’en parler?

C’est le hasard de mon livre sur Céline qui me fit retrouver Hermann Hesse, écrivain surfait et déjà oublié. Mais dans le Loup des steppes il nous semble, sans nous balancer dans la littérature comparée, qu’il aborde le problème de la modernité comme Céline. On est à l’époque de la guerre, de la massification, des abrutissements modernes et des années folles. Voyez la Foule de King Vidor pour évaluer le beuglant…

On commence par les hommes-masse de notre époque (traduction de Juliette Parry) » :

« Il ne s’agit pas ici de l’homme tel que le connaissent l’école, l’économie nationale, la statistique, de l’homme tel qu’il court les rues à des millions d’exemplaires et qu’on ne saurait considérer autrement que le sable du rivage ou l’écume des flots : quelques millions de plus ou de moins, qu’importe, ce sont des matériaux, pas autre chose. »

Hesse décrit aussi la vie ennuyée de cet homme-masse façonné par l’industrie et cet écœurement qui en sourd :

« …celui qui a vécu des jours infernaux, de mort dans l’âme, de désespoir et de vide intérieur, où, sur la terre ravagée et sucée par les compagnies financières, la soi-disant civilisation, avec son scintillement vulgaire et truqué, nous ricane à chaque pas au visage comme un vomitif, concentré et parvenu au sommet de l’abomination dans notre propre moi pourri, celui-là est fort satisfait des jours normaux, des jours couci-couça comme cet aujourd’hui ; avec gratitude, il se chauffe au coin du feu ; avec gratitude, il constate en lisant le journal qu’aujourd’hui encore aucune guerre n’a éclaté, aucune nouvelle dictature n’a été proclamée, aucune saleté particulièrement abjecte découverte dans la politique ou les affaires…»

Comme Céline ou Ortega Y Gasset (et des dizaines d’autres), Hermann Hesse dénonce cette émergence cette civilisation de la masse satisfaite :

« Je ne comprends pas quelle est cette jouissance que les hommes cherchent dans les hôtels et les trains bondés, dans les cafés regorgeant de monde, aux sons d’une musique forcenée, dans les bars, les boîtes de nuit, les villes de luxe, les expositions universelles, les conférences destinées aux pauvres d’esprit avides de s’instruire, les corsos, les stades… »

Une brève allusion à notre américanisation – qui frappe aussi Chesterton ou Bernard Shaw à cette époque :

« En effet, si la foule a raison, si cette musique des cafés, ces plaisirs collectifs, ces hommes américanisés, contents de si peu, ont raison, c’est bien moi qui ai tort, qui suis fou, qui reste un loup des steppes, un animal égaré dans un monde étranger et incompréhensible, qui ne retrouve plus son cli mat, sa nourriture, sa patrie. »

Le personnage couche avec des danseuses lesbiennes découvre le fox-trot et la musique nègres. Mais voici ce que dit la danseuse :

« Crois-tu que je ne puisse comprendre ta peur du fox-trot, ton horreur des bars et des dancings, ta résistance au jazz-band et à toutes ces insanités ? Je ne les comprends que trop, et aussi ton dégoût de la politique, ton horreur des bavardages et des agissements irresponsables des partis et de la presse, ton désespoir en face de la guerre, celle qui fut et celle qui viendra, en face de la façon dont on pense aujourd’hui, dont on lit, dont on construit, dont on fait de la musique, dont on célèbre les cérémonies, dont on fabrique l’instruction publique ! Tu as raison, Loup des steppes, tu as mille fois raison, et pourtant tu dois périr. Tu es bien trop exigeant et affamé pour ce monde moderne, simple, commode, content de si peu ; il te vomit, tu as pour lui une dimension de trop. »

Après on donne une définition de loup des steppes (titre d’un groupe de pop au temps jadis) :

« Celui qui veut vivre en notre temps et qui veut jouir de sa vie ne doit pas être une créature comme toi ou moi. Pour celui qui veut de la musique au lieu de bruit, de la joie au lieu de plaisir, de l’âme au lieu d’argent, du travail au lieu de fabrication, de la passion au lieu d’amusettes, ce joli petit monde-là n’est pas une patrie… »

Et si Céline a dit que la vérité de ce monde c’est la mort :

« Il en fut toujours ainsi, il en sera toujours ainsi ; la puissance et l’argent, le temps et le monde appartiennent aux petits, aux mesquins, et les autres, les êtres humains véritables, n’ont rien. Rien que la mort… »

Et si Céline a dit que la postérité c’est pour les asticots :

« La gloire, ça n’existe que pour l’enseignement, c’est un truc des maîtres d’école. »

Antisémitisme ; Hesse le voit pointer comme la prochaine guerre dès le début des années vingt, au moment où Céline vit le Voyage :

« Il n’a pas vécu la guerre, ni le bouleversement des bases de la pensée par Einstein (cela, pense-t-il, est du domaine des mathématiciens) ; il ne voit pas comment se prépare autour de lui la prochaine guerre ; il tient pour haïssables les Juifs et les communistes ; il est un brave gosse insouciant et gai qui se prend au sérieux, il est digne d’être envié. »

L’Allemagne est déjà prête pour la prochaine guerre comme le voit Bainville à la même époque. On a aussi fait ce qu’il fallait au traité de Versailles (lisez Guido Preparata à ce sujet) :

« C’est cela qu’ils ne me pardonnent pas, car, bien entendu, ils sont tous innocents : le Kaiser, les généraux, les grands industriels, les politiciens, les journaux, nul n’a rien à se reprocher, ce n’est la faute de personne. On croirait que tout va on ne peut mieux dans le monde ; seulement, voilà, il y a une douzaine de millions d’hommes assassinés. »

Hesse aussi hait ces journaux qui rendront fou Céline :

« Deux tiers de mes compatriotes lisent cette espèce de journaux, entendent ces chansons matin et soir ; de jour en jour, on les travaille, on les serine, on les traque, on les rend furieux et mécontents ; et le but et la fin de tout est encore la guerre, une guerre prochaine, probablement encore plus hideuse que celle-ci. »

Hesse décrit dégoûté une absorption des journaux :

« C’est bizarre, tout ce qu’un homme est capable d’avaler ! Pendant près de dix minutes, je lus un journal et laissai pénétrer en moi, par le sens de la vue, l’esprit d’un homme irresponsable, qui remâche dans sa bouche les mots des autres et les rend salivés, mais non digérés. C’est cela que j’absorbai pendant un laps de temps assez considérable. »

Et si Céline parle de la musique judéo-saxo-nègre, Hesse aussi :

« Lorsque je passai devant un dancing, un jazz violent jaillit à ma rencontre, brûlant et brut comme le fumet de la viande crue. Je m’arrêtai un moment : cette sorte de musique, bien que je l’eusse en horreur, exerçait sur moi une fascination secrète. Le jazz m’horripilait, mais je le préférais cent fois à toute la musique académique moderne ; avec sa sauvagerie rude et joyeuse, il m’empoignait, moi aussi, au plus profond de mes instincts, il respirait une sensualité candide et franche ».

Céline et les nègres ? Hermann Hesse et les nègres, et la bonne musique nègre :

« Et cette musique-là avait l’avantage d’une grande sincérité, d’une bonne humeur enfantine, d’un négroïsme non frelaté, digne d’appréciation. Elle avait quelque chose du Nègre et quelque chose de l’Américain qui nous paraît, à nous autres Européens, si frais dans sa force adolescente. L’Europe deviendrait-elle semblable ? Était-elle déjà sur cette voie ? »

Toute la vieille culture est remise en cause comme chez Elie Faure à la même époque :

« Nous autres vieux érudits et admirateurs de l’Europe ancienne, de la véritable musique, de la vraie poésie d’autrefois, n’étions-nous après tout qu’une minorité stupide de neurasthéniques compliqués, qui, demain, seraient oubliés et raillés ? Ce que nous appelions « culture », esprit, âme, ce que nous qualifiions de beau et de sacré n’était-ce qu’un spectre mort depuis longtemps, et à la réalité duquel croyaient seulement quelques fous ? Ce que nous poursuivions, nous autres déments, n’avait peut-être jamais vécu, n’avait toujours été qu’un fantôme ? »

Comme dit Debord l’ancienne culture elle est congelée.

Néanmoins Hesse ne fait pas preuve d’hypocrisie, et il nous donne sa deuxième définition du loup des steppes c’est un bohême collaborateur de cette bourgeoisie.

« En effet, la puissance de vie du bourgeoisisme ne se base aucunement sur les facultés de ses membres normaux, mais sur celles des outsiders extrêmement nombreux, qu’il est capable de contenir par suite de l’indétermination et de l’extensibilité de ses idéals. Il demeure toujours dans le monde bourgeois une foule de natures puissantes et farouches. Notre Loup des steppes Harry en est un exemple caractéristique. Lui, qui a évolué vers l’individualisme bien au-delà des limites accessibles au bourgeois, lui qui connaît la félicité de la méditation, ainsi que les joies moroses de la haine et de l’horreur de soi, lui qui méprise la loi, la vertu et le sens commun, est pourtant un détenu du bourgeoisisme et ne saurait s’en évader. »

On se vent âme et corps au monde moderne et à sa technique de divertissement. Si notre Céline a dit que les Américains font l’amour comme les oiseaux, Hermann Hesse montre que son époque est libérée et son Allemagne de Weimar aussi :

« La plupart étaient extraordinairement douées pour l’amour et assoiffées de ses joies ; la plupart le pratiquaient avec les deux sexes ; elles ne vivaient que pour l’amour, et à côté des amis officiels et payants elles cultivaient d’autres liaisons amoureuses. Actives et affairées, soucieuses et frivoles, sensées et pourtant étourdies, ces libellules vivaient leur vie aussi enfantine que raffinée, indépendantes, ne se vendant que selon leur bon plaisir, attendant tout d’un coup de dés et de leur bonne étoile, amoureuses de la vie et cependant bien moins attachées à elle que ne le sont les bourgeois, toujours prêtes à suivre un prince charmant dans son château de conte de fées, toujours demi-conscientes d’une fin triste et fatale. »

La fille lui reproche de ne pas savoir danser, d’avoir appris le grec et le latin. Vian dira qu’il vaut mieux apprendre à faire l’amour que s’abrutir sur un livre d’histoire. Mais Céline tape tout le temps sur notre éducation et veut nous rapprendre le rigodon.

Le cinéma cette petite mort (Céline) ; voici comment Hesse décrit le procès.

« En flânant je passai devant un cinéma, je vis des enseignes lumineuses et de gigantesques affiches coloriées ; je m’éloignai, je revins sur mes pas et finalement j’entrai. Je pourrais demeurer là bien tranquillement jusqu’à onze heures environ. Conduit par l’ouvreuse avec sa lanterne, je trébuchai dans la salle obscure, je me laissai tomber sur un siège et me trouvai tout à coup en plein dans l’Ancien Testament. Le film était un de ceux qu’on tourne à grands frais et avec force trucs soi-disant non pas pour gagner de l’argent, mais dans des buts sublimes et sacrés ; les maîtres de catéchisme y conduisent en matinée leurs élèves. »

Après il tape encore plus fort sur ce cinéma :

« Ensuite, je vis le Moïse monter sur le Sinaï, sombre héros sur une sombre cime, et Jéhovah lui communiquer les dix commandements, avec le concours de l’orage, de la tempête et des signaux lumineux, cependant que son peuple indigne, entre-temps, dressait au pied du mont, le veau d’or et s’abandonnait à des distractions plutôt bruyantes. Il me paraissait bizarre et incroyable de contempler ainsi les histoires saintes, leurs héros et leurs miracles, qui avaient fait planer sur notre enfance les premières divinations vagues d’un monde surhumain ; il me semblait étrange de les voir jouer ainsi devant un public reconnaissant, qui croquait en silence ses cacahuètes : charmante petite saynète de la vente en gros de notre époque, de nos gigantesques soldes de civilisation… »

Et il dit ce qu’il en pense de cette société de consommation et de divertissement :

« Seigneur mon Dieu ! pour éviter cette saleté, c’étaient non seulement les Égyptiens, mais les Juifs et tous les autres hommes qui eussent dû périr alors d’une mort violente et convenable, au lieu de cette petite mort sinistrement mesquine et bourgeoise dont nous mourons aujourd’hui. »

La petite mort du monde bourgeois est ici là dans le poste de T.S.F.

« Mais c’était, je le vis bientôt, un appareil de T.S.F. qu’il avait dressé et mis en marche ; installant le haut-parleur, il annonça : « Vous entendrez Munich, le Concerto grosso en F-Dur de Haendel. »

En effet, à ma surprise et à mon épouvante indicible, l’appareil diabolique se mit à vomir ce mélange de viscose glutineuse et de caoutchouc mâché que les possesseurs de phonographes et les abonnés de la T.S.F. sont convenus d’appeler musique… »

Conclusion ? Nous sommes la civilisation de la fin du monde, comme dit Philippe Grasset, celle que rien n’arrête !

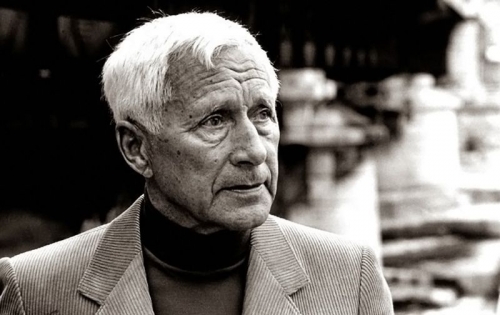

Il est étrange que la fermeté du tracé psychologique de l’anarque ait pu laisser place au doute, voire à la haine qui jette l’anathème sur toute une œuvre. Il faut chercher ailleurs les raisons de l’incompatibilité de nature organique entre le texte jungerien et son temps – qui ne cesse d’être le nôtre, qui se propage, joue les prolongations. Pour s’y aider, on peut se représenter un décor plus ordinaire que le cadastre imaginaire d’Eumeswil (c’est le grand ordinaire, précisément, qu’il convient de planter) : une soirée de beuverie entre amis et, allant de l’un à l’autre, riant de bon cœur, l’un d’eux, alcoolique abstinent depuis de nombreuses années désormais. Son cas est connu de tous, on aurait pu se dispenser de l’inviter, mais nul ne dispose de la force morale pour en décider. Et c’est – ce fut – un bon ami à nous. Quelle raison de l’exclure ? Son regard bienveillant qui s’attarde sur notre négligé qui finira de sombrer dans l’obscène, l’alcool aidant au fil des heures, rend insupportable sa présence. Mais nul n’a le courage d’en tirer les conséquences. D’ailleurs, quelqu’un l’a-t-il vu depuis tout à l’heure ? L’anarque s’est retiré, personne ne l’a vu faire. Il nous laisse à notre écœurement, à notre haine de nous-mêmes. Salaud !

Il est étrange que la fermeté du tracé psychologique de l’anarque ait pu laisser place au doute, voire à la haine qui jette l’anathème sur toute une œuvre. Il faut chercher ailleurs les raisons de l’incompatibilité de nature organique entre le texte jungerien et son temps – qui ne cesse d’être le nôtre, qui se propage, joue les prolongations. Pour s’y aider, on peut se représenter un décor plus ordinaire que le cadastre imaginaire d’Eumeswil (c’est le grand ordinaire, précisément, qu’il convient de planter) : une soirée de beuverie entre amis et, allant de l’un à l’autre, riant de bon cœur, l’un d’eux, alcoolique abstinent depuis de nombreuses années désormais. Son cas est connu de tous, on aurait pu se dispenser de l’inviter, mais nul ne dispose de la force morale pour en décider. Et c’est – ce fut – un bon ami à nous. Quelle raison de l’exclure ? Son regard bienveillant qui s’attarde sur notre négligé qui finira de sombrer dans l’obscène, l’alcool aidant au fil des heures, rend insupportable sa présence. Mais nul n’a le courage d’en tirer les conséquences. D’ailleurs, quelqu’un l’a-t-il vu depuis tout à l’heure ? L’anarque s’est retiré, personne ne l’a vu faire. Il nous laisse à notre écœurement, à notre haine de nous-mêmes. Salaud !

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Et comment se faire une idée par soi-même ? En toutes choses, Handke n’a qu’une seule méthode : y aller voir, seul, sans accompagnement de caméras et micros et, si possible, à pied. S’immerger dans un réel perçu avec les sens, et témoigner, en payant de sa personne, du seul fait de sa présence. Contrairement aux penseurs en jets et hélicoptères, Peter Handke reste un marcheur invétéré. Il marche comme il pense, il pense comme il marche. Le scandale commença avec la publication, en 1996, en allemand, de

Et comment se faire une idée par soi-même ? En toutes choses, Handke n’a qu’une seule méthode : y aller voir, seul, sans accompagnement de caméras et micros et, si possible, à pied. S’immerger dans un réel perçu avec les sens, et témoigner, en payant de sa personne, du seul fait de sa présence. Contrairement aux penseurs en jets et hélicoptères, Peter Handke reste un marcheur invétéré. Il marche comme il pense, il pense comme il marche. Le scandale commença avec la publication, en 1996, en allemand, de

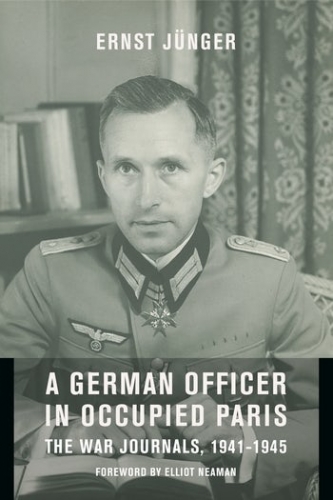

In the preface to his translation of Saint-John Perse’s Anabasis (1949), T.S. Eliot explained that some gifted writers are “able to write poetry in what is called prose.” That is what Jünger did in virtually all of his writings, especially here. Strahlungen is essentially a long prose poem, brimming with symbols, ideas, insights, and searing, unforgettable images. The Argentinian poet Jorge Luis Borges wrote in Gold of the Tigers (1977), “For a true poet, every moment of existence, every act, ought to be poetic since, in essence, it is so.” Jünger understood that. Likewise, Borges wrote in The Cipher (1981) that “the intellect (wakefulness) thinks by means of abstractions; poetry (dream) by means of images, myths, or fables. Intellectual poetry should pleasingly interweave these two processes.”

In the preface to his translation of Saint-John Perse’s Anabasis (1949), T.S. Eliot explained that some gifted writers are “able to write poetry in what is called prose.” That is what Jünger did in virtually all of his writings, especially here. Strahlungen is essentially a long prose poem, brimming with symbols, ideas, insights, and searing, unforgettable images. The Argentinian poet Jorge Luis Borges wrote in Gold of the Tigers (1977), “For a true poet, every moment of existence, every act, ought to be poetic since, in essence, it is so.” Jünger understood that. Likewise, Borges wrote in The Cipher (1981) that “the intellect (wakefulness) thinks by means of abstractions; poetry (dream) by means of images, myths, or fables. Intellectual poetry should pleasingly interweave these two processes.”  Jünger considered the National Socialists to be a shallow and savage version of the conservative nationalism that he supported in the 1920’s. In the journals, he refers to Hitler under the pseudonym “Kniebolo,” meaning roughly “kneel to the devil,” because he believed the man was under demonic influence. In late 1943 he wrote, “When I compare the legitimate claims of our Fatherland with what has occurred at his hands, I am overcome with infinite sadness.”

Jünger considered the National Socialists to be a shallow and savage version of the conservative nationalism that he supported in the 1920’s. In the journals, he refers to Hitler under the pseudonym “Kniebolo,” meaning roughly “kneel to the devil,” because he believed the man was under demonic influence. In late 1943 he wrote, “When I compare the legitimate claims of our Fatherland with what has occurred at his hands, I am overcome with infinite sadness.”

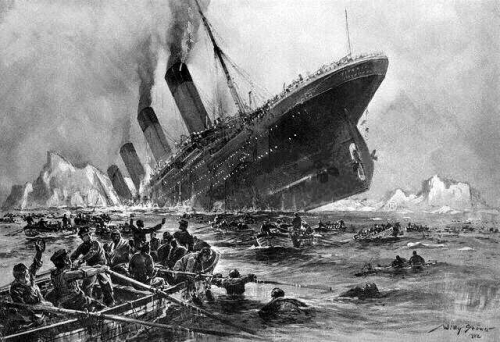

« Il est de fait que les progrès de l’automatisme et ceux de la peur sont très étroitement liés, en ce que l’homme, pour prix d’allégements techniques, limite sa capacité de décision. Il y gagne toute sorte de commodités. Mais, en contrepartie, la perte de sa liberté ne peut que s’aggraver. La personne n’est plus dans la société comme un arbre dans la forêt ; elle ressemble au passager d’un navire rapide, qui porte le nom de Titanic, ou encore de Léviathan. Tant que le ciel demeure serein et le coup d’œil agréable, il ne remarque guère l’état de moindre liberté dans lequel il est tombé. Au contraire : l’optimisme éclate, la conscience d’une toute-puissance que procure la vitesse. Tout change lorsqu’on signale des îles qui crachent des flammes, ou des icebergs. Alors, ce n’est pas seulement la technique qui passe du confort à d’autres domaines : le manque de liberté se fait sentir, soit que triomphent les pouvoirs élémentaires, soit que des solitaires, ayant gardé leur force, exercent une autorité absolue. »

« Il est de fait que les progrès de l’automatisme et ceux de la peur sont très étroitement liés, en ce que l’homme, pour prix d’allégements techniques, limite sa capacité de décision. Il y gagne toute sorte de commodités. Mais, en contrepartie, la perte de sa liberté ne peut que s’aggraver. La personne n’est plus dans la société comme un arbre dans la forêt ; elle ressemble au passager d’un navire rapide, qui porte le nom de Titanic, ou encore de Léviathan. Tant que le ciel demeure serein et le coup d’œil agréable, il ne remarque guère l’état de moindre liberté dans lequel il est tombé. Au contraire : l’optimisme éclate, la conscience d’une toute-puissance que procure la vitesse. Tout change lorsqu’on signale des îles qui crachent des flammes, ou des icebergs. Alors, ce n’est pas seulement la technique qui passe du confort à d’autres domaines : le manque de liberté se fait sentir, soit que triomphent les pouvoirs élémentaires, soit que des solitaires, ayant gardé leur force, exercent une autorité absolue. »

Le Rebelle et l’Anarque sont ces figures, ces paradigmes, ces « représentations » offertes à la reconnaissance de l’homme qui les perçoit comme manifestation épiphaniques insaisissables par la pensée mais s’imposant à l’évidence, pour peu qu’il accepte – l’homme n’est jamais contraint que par soi-même dans la vision jüngerienne du monde – de ne pas lui tourner le dos.

Le Rebelle et l’Anarque sont ces figures, ces paradigmes, ces « représentations » offertes à la reconnaissance de l’homme qui les perçoit comme manifestation épiphaniques insaisissables par la pensée mais s’imposant à l’évidence, pour peu qu’il accepte – l’homme n’est jamais contraint que par soi-même dans la vision jüngerienne du monde – de ne pas lui tourner le dos.

The first phase is the actively nihilistic phase. You can find this distinction in The Will to Power. Nietzsche explains that there are two kinds of nihilism. The first one is passive nihilism. It’s like a decrease in the strength of the spirit. It’s weariness. It’s weakness. It’s like a quasi-Buddhist “no” to life. It’s the will to hide from the suffering of life. So it is like an exhaustion, a devirilization, as we would say today. And for Nietzsche, of course, this was not only something metaphysical. It directly corresponded to the historical reality of Europe, and back in the nineteenth century, he said that Europe was now an aging Europe, an old Europe, a cosmopolitan Europe headed towards globalization. Not incidentally, Nietzsche was one of the pioneers of pan-Europeanism. I will also talk about that.

The first phase is the actively nihilistic phase. You can find this distinction in The Will to Power. Nietzsche explains that there are two kinds of nihilism. The first one is passive nihilism. It’s like a decrease in the strength of the spirit. It’s weariness. It’s weakness. It’s like a quasi-Buddhist “no” to life. It’s the will to hide from the suffering of life. So it is like an exhaustion, a devirilization, as we would say today. And for Nietzsche, of course, this was not only something metaphysical. It directly corresponded to the historical reality of Europe, and back in the nineteenth century, he said that Europe was now an aging Europe, an old Europe, a cosmopolitan Europe headed towards globalization. Not incidentally, Nietzsche was one of the pioneers of pan-Europeanism. I will also talk about that.

So this is the concept of sovereignty. And the model of the Anarch was represented by a historian, Martin Manuel Venator, who serves in a fortress of the tyrant of a future city-state, Condor. He works in his fortress at night, at the bar, and he listens to different conversations among the visitors and writes down his reflections, and he says, “I am an Anarch in space, and a meta-historian in time.” At first, this conception of the Anarch was taken differently by Ernst Jünger’s colleagues in the Third Way. For instance, Julius Evola believed that the concept of the forest passage, of Der Waldgang, was a betrayal of Jünger’s early views. He said that it is a reverse version of Ernst Jünger as we knew him. It’s as if he felt there was something bourgeois about this concept. But ten years later, Evola developed exactly the same concept of the differentiated personality in his book, Ride the Tiger. He also developed the concept of apoliteia, and later he wrote

So this is the concept of sovereignty. And the model of the Anarch was represented by a historian, Martin Manuel Venator, who serves in a fortress of the tyrant of a future city-state, Condor. He works in his fortress at night, at the bar, and he listens to different conversations among the visitors and writes down his reflections, and he says, “I am an Anarch in space, and a meta-historian in time.” At first, this conception of the Anarch was taken differently by Ernst Jünger’s colleagues in the Third Way. For instance, Julius Evola believed that the concept of the forest passage, of Der Waldgang, was a betrayal of Jünger’s early views. He said that it is a reverse version of Ernst Jünger as we knew him. It’s as if he felt there was something bourgeois about this concept. But ten years later, Evola developed exactly the same concept of the differentiated personality in his book, Ride the Tiger. He also developed the concept of apoliteia, and later he wrote

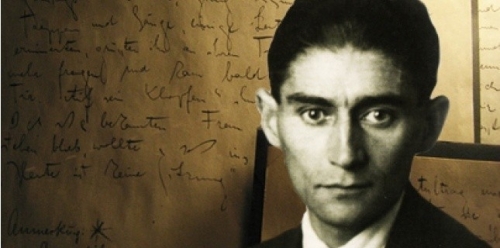

Brod’s memoirs spoke about Kafka’s gentle serenity, describing their relationship almost as if they were lovers. He also recalled the mystical experience of both men reading Plato’s Protagoras in Greek, and Flaubert’s Sentimental Education in French, like a collision of souls.

Brod’s memoirs spoke about Kafka’s gentle serenity, describing their relationship almost as if they were lovers. He also recalled the mystical experience of both men reading Plato’s Protagoras in Greek, and Flaubert’s Sentimental Education in French, like a collision of souls. In 1916 Brod even wrote to the Austrian philosopher Martin Buber, explaining how frustrating it was to watch his best friend’s lack of enthusiasm for his own creative process: “If you only knew his substantial, though unfortunately incomplete novels, which he sometimes reads to me at odd hours,” Brod wrote. “What I wouldn’t do to make him more active!”

In 1916 Brod even wrote to the Austrian philosopher Martin Buber, explaining how frustrating it was to watch his best friend’s lack of enthusiasm for his own creative process: “If you only knew his substantial, though unfortunately incomplete novels, which he sometimes reads to me at odd hours,” Brod wrote. “What I wouldn’t do to make him more active!” As the British literary academic John R. Williams puts it rather aptly in The Essential Kafka, the Czech modernist writer frequently expressed himself through aphorism and parable, in stories that represent “remoteness, hopelessness [and] the impossibility of access to sources of authority or certainty or what in German is termed Ausweglosigkeit—the impossibility of escape or release from a labyrinth of false trails and frustrated hopes.”

As the British literary academic John R. Williams puts it rather aptly in The Essential Kafka, the Czech modernist writer frequently expressed himself through aphorism and parable, in stories that represent “remoteness, hopelessness [and] the impossibility of access to sources of authority or certainty or what in German is termed Ausweglosigkeit—the impossibility of escape or release from a labyrinth of false trails and frustrated hopes.” The literary biography covers a wide range of topics, including an in-depth analysis of Kafka and Brod’s complex relationship. It also dissects Kafka’s rather indifferent notion towards identity and rootedness which, in turn, leads to a conversation about his Jewishness. All of this is good foundational reading for understanding the book’s central focal point, which involves a complicated legal battle in Israel that has dragged on since the mid-1970s relating to Kafka’s literary estate.

The literary biography covers a wide range of topics, including an in-depth analysis of Kafka and Brod’s complex relationship. It also dissects Kafka’s rather indifferent notion towards identity and rootedness which, in turn, leads to a conversation about his Jewishness. All of this is good foundational reading for understanding the book’s central focal point, which involves a complicated legal battle in Israel that has dragged on since the mid-1970s relating to Kafka’s literary estate.

La phase du « Travailleur » a toutefois été très brève dans la longue vie de Jünger. Mais même après sa sortie sereine et graduelle hors de l’idéologie techniciste , Jünger refuse tout « escapisme romantique » : il rejette l’attitude de Cassandre et veut regarder les phénomènes en face, sereinement. Pour lui, il faut pousser le processus jusqu’au bout afin de provoquer, à terme, un véritablement renversement, sans s’encombrer de barrages ténus, érigés avec des matériaux surannés, faits de bric et de broc. Sa position ne relève aucunement du technicisme naïf et bourgeois de la fin du 19ème siècle : pour lui, l’Etat, la chose politique, le pouvoir sera déterminé par la technique, par la catégorie du « Travail ». Dans cette perspective, la technique n’est pas la source de petites commodités pour agrémenter la vie bourgeoise mais une force titanesque qui démultipliera démesurément le pouvoir politique. L’individu, cher au libéralisme de la Belle Epoque, fera place au « Type », qui renoncera aux limites désuètes de l’idéal bourgeois et se posera comme un simple rouage, sans affects et sans sentimentalités inutiles, de la machine étatique nouvelle, qu’il servira comme le soldat sert sa mitrailleuse, son char, son avion, son sous-marin. Le « Type » ne souffre pas sous la machine, comme l’idéologie anti-techniciste le voudrait, il s’est lié physiquement et psychiquement à son instrument d’acier comme le paysan éternel est lié charnellement et mentalement à sa glèbe. Jünger : « Celui qui vit la technique comme une agression contre sa substance, se place en dehors de la figure du Travailleur ». Parce que le Travailleur, le Type du Travailleur, s’est soumis volontairement à la Machine, il en deviendra le maître parce qu’il s’est plongé dans le flux qu’elle appelle par le fait même de sa présence, de sa puissance et de sa croissance. Le Type s’immerge dans le flux et refuse d’être barrage bloquant, figeant.

La phase du « Travailleur » a toutefois été très brève dans la longue vie de Jünger. Mais même après sa sortie sereine et graduelle hors de l’idéologie techniciste , Jünger refuse tout « escapisme romantique » : il rejette l’attitude de Cassandre et veut regarder les phénomènes en face, sereinement. Pour lui, il faut pousser le processus jusqu’au bout afin de provoquer, à terme, un véritablement renversement, sans s’encombrer de barrages ténus, érigés avec des matériaux surannés, faits de bric et de broc. Sa position ne relève aucunement du technicisme naïf et bourgeois de la fin du 19ème siècle : pour lui, l’Etat, la chose politique, le pouvoir sera déterminé par la technique, par la catégorie du « Travail ». Dans cette perspective, la technique n’est pas la source de petites commodités pour agrémenter la vie bourgeoise mais une force titanesque qui démultipliera démesurément le pouvoir politique. L’individu, cher au libéralisme de la Belle Epoque, fera place au « Type », qui renoncera aux limites désuètes de l’idéal bourgeois et se posera comme un simple rouage, sans affects et sans sentimentalités inutiles, de la machine étatique nouvelle, qu’il servira comme le soldat sert sa mitrailleuse, son char, son avion, son sous-marin. Le « Type » ne souffre pas sous la machine, comme l’idéologie anti-techniciste le voudrait, il s’est lié physiquement et psychiquement à son instrument d’acier comme le paysan éternel est lié charnellement et mentalement à sa glèbe. Jünger : « Celui qui vit la technique comme une agression contre sa substance, se place en dehors de la figure du Travailleur ». Parce que le Travailleur, le Type du Travailleur, s’est soumis volontairement à la Machine, il en deviendra le maître parce qu’il s’est plongé dans le flux qu’elle appelle par le fait même de sa présence, de sa puissance et de sa croissance. Le Type s’immerge dans le flux et refuse d’être barrage bloquant, figeant.

L’Etat nous détruira (Tocqueville, Nietzsche, etc.). Voici ce qu’il aurait dû être l’Etat :

L’Etat nous détruira (Tocqueville, Nietzsche, etc.). Voici ce qu’il aurait dû être l’Etat : Et Novalis d’attendre une résurrection de l’Europe :

Et Novalis d’attendre une résurrection de l’Europe :

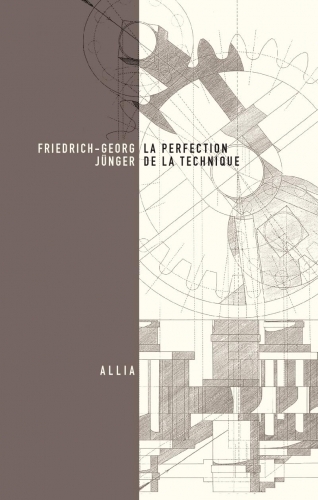

Les éditions Allia publient cette semaine un essai de Friedrich-Georg Jünger intitulé La perfection de la technique. Frère d'Ernst Jünger. Auteur de très nombreux ouvrages, Friedrich-Georg Jünger a suivi une trajectoire politique et intellectuelle parallèle à celle de son frère Ernst et a tout au long de sa vie noué un dialogue fécond avec ce dernier. Parmi ses oeuvres ont été traduits en France un texte écrit avec son frère, datant de sa période conservatrice révolutionnaire,

Les éditions Allia publient cette semaine un essai de Friedrich-Georg Jünger intitulé La perfection de la technique. Frère d'Ernst Jünger. Auteur de très nombreux ouvrages, Friedrich-Georg Jünger a suivi une trajectoire politique et intellectuelle parallèle à celle de son frère Ernst et a tout au long de sa vie noué un dialogue fécond avec ce dernier. Parmi ses oeuvres ont été traduits en France un texte écrit avec son frère, datant de sa période conservatrice révolutionnaire,

Le mannequin, la poupée, l’automate sont plus parfaits que nous :

Le mannequin, la poupée, l’automate sont plus parfaits que nous :

Alla fine degli anni Quaranta, insomma, il futuro premio Goethe è in catene: ma Jünger, il reietto, si metamorfosa, cambia pelle, assumendosi il compito di fari aristocratico del dolore, come dirà pochissimi anni più tardi. È la carne degli sconfitti a reclamare attenzione in queste luminose pagine, che la sapienza europea non potrà a lungo ignorare. Un grido che di certo risulterà sgradito a certe anime belle, ma che fa delle sue parole uno dei canti più intensi del secolo XX.

Alla fine degli anni Quaranta, insomma, il futuro premio Goethe è in catene: ma Jünger, il reietto, si metamorfosa, cambia pelle, assumendosi il compito di fari aristocratico del dolore, come dirà pochissimi anni più tardi. È la carne degli sconfitti a reclamare attenzione in queste luminose pagine, che la sapienza europea non potrà a lungo ignorare. Un grido che di certo risulterà sgradito a certe anime belle, ma che fa delle sue parole uno dei canti più intensi del secolo XX.

Come già detto, il futuro Premio Goethe approda a Carloforte nel 1955, ma il suo primo contatto con la Sardegna risale all’anno precedente. Il diario del suo mese trascorso nel piccolo villaggio di Villasimius è uscito in varie edizioni, con il titolo Presso la torre saracena. Tradotto – magistralmente – da Quirino Principe, verrà inserito insieme agli altri “scritti sardi” ne Il contemplatore solitario (Guanda, 2000) e in Terra sarda (Il Maestrale, 1999).

Come già detto, il futuro Premio Goethe approda a Carloforte nel 1955, ma il suo primo contatto con la Sardegna risale all’anno precedente. Il diario del suo mese trascorso nel piccolo villaggio di Villasimius è uscito in varie edizioni, con il titolo Presso la torre saracena. Tradotto – magistralmente – da Quirino Principe, verrà inserito insieme agli altri “scritti sardi” ne Il contemplatore solitario (Guanda, 2000) e in Terra sarda (Il Maestrale, 1999).

C’est « Paris et le désert français » cent ans avant Jean-François Gravier ; mais pour être honnête Rousseau avait déjà méprisé l’usage inconvenant de l’hyper-capitale Paris pour la France.

C’est « Paris et le désert français » cent ans avant Jean-François Gravier ; mais pour être honnête Rousseau avait déjà méprisé l’usage inconvenant de l’hyper-capitale Paris pour la France.

Biographisches Rohmaterial

Biographisches Rohmaterial

Ernst Jüngers Rhodos-Reisen von 1938, 1964 und 1981

Ernst Jüngers Rhodos-Reisen von 1938, 1964 und 1981 Springtime for Ernst Jünger

Springtime for Ernst Jünger Stratege im Hintergrund

Stratege im Hintergrund Der Einzelne nach der Kehre

Der Einzelne nach der Kehre Unsere Total-Kalamität

Unsere Total-Kalamität

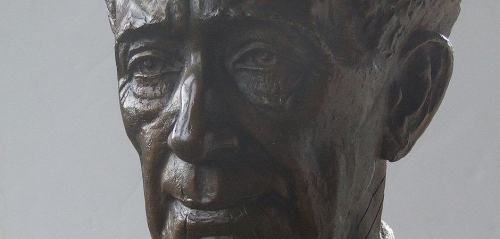

Vor gut 80 Jahren begann Ernst Jünger sein Tagebuch zum Zweiten Weltkrieg.

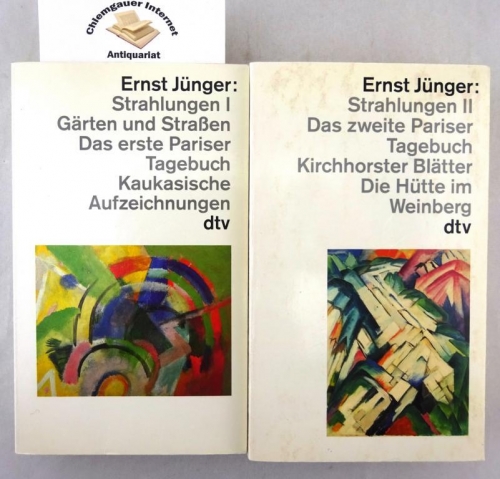

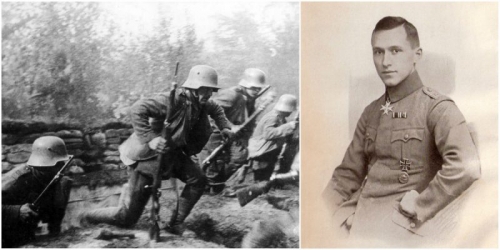

Sein Kriegstagebuch über den Ersten Weltkrieg, In Stahlgewittern, ist zumindest vom Titel und groben Inhalt her sehr vielen bekannt. Dieses Erstlingswerk ist bis heute ohne Frage eines der erschütterndsten Zeugnisse über den Frontalltag des Grabenkrieges, welchen Jünger vier Jahre lang erlebte. Weitaus unbeachteter blieben hingegen seine Notizen über den Zweiten Weltkrieg, die Strahlungen.

Davon abgesehen, erschien die Erstausgabe bereits 1949 mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren und zählt für viele Jünger-Kenner mit zum Besten, was der Literat je zu Papier brachte. Die geringere Bekanntheit mag heute dadurch zu erklären sein, daß Jünger während des Zweiten Weltkrieges hauptsächlich in der Verwaltung tätig war, und nicht an der Front kämpfte, was bei einigen potentiellen Lesern sicherlich die „Action“ vermissen lässt. Ganz gefahrlos waren jedoch auch für Jünger die Jahre 1939 bis 1945 nicht.

Die von April 1939 bis Dezember 1948 reichenden Strahlungen, welche – je nach Auflage – über 1.000 Seiten umfassen, setzen zunächst mit dem Buch Gärten und Straßen an. In diesem schildert Jünger seine Erlebnisse aus dem Frankreichfeldzug, an welchem er als Hauptmann teilnahm. Prägten während des Ersten Weltkrieges buchstäbliche „Stahlgewitter“ seinen Kriegsalltag, bekam der Hauptmann der Infanterie nun nur noch „Gärten und Straßen“ zu sehen. Der Feldzug im Mai und Juni 1940 war bereits zu Ende, noch bevor seine stets zu Fuß vorwärts marschierende Truppe in das Kriegsgeschehen eingreifen konnte.

Die Jahre an der Seine

Dieser bereits 1942 veröffentlichte erste Teil ist dabei deutlich zurückhaltender geschrieben als der nach dem Krieg veröffentlichte Rest seines Tagebuches, was man insbesondere an den politischen Beurteilungen der Zeit erkennt. Den ergiebigeren Kern bilden daher die beiden aus den Jahren 1941-44 geschriebenen „Pariser Tagebücher“, die im besetzten Paris vom Leben in der Etappe erzählen.

Hier unterhielt Jünger auch Beziehungen zu unterschiedlichen Größen der Zeit, wie Pablo Picasso, Louise Ferdinand Céline und auch Carl Schmitt, der ihn in Paris besuchen kam. Aber auch zu den in Paris aktiv arbeitenden Verschwörern des 20. Juli, wie Speidel, Stülpnagel und Hofacker, unterhielt Jünger regen Kontakt.

Im Gegensatz zu den drei genannten blieb Jüngers Mitwisserschaft am Umsturzversuch jedoch unentdeckt. Seinen Beitrag am Widerstand lieferte er in Form der 1942 verfassten Friedensschrift, die nach dem Krieg gesondert veröffentlicht wurde. Eine noch spätere Veröffentlichung fand gar seine Schrift Zur Geiselfrage, in welcher er die Umstände der aus Berlin befohlenen Hinrichtungen inhaftierter Franzosen schildert, die 1941 als Racheakt durchgeführt werden mussten. Auf Grundlage dieser Schrift spielt zudem der 2011 erschienene Film vom Volker Schlöndorff Das Meer am Morgen.

Die innere Freiheit bewahren

Diese und viele weitere Themen sind es, welche gerade die beiden Pariser Tagebücher als den wertvollsten Teil der Strahlungen erscheinen lassen. Die öffentliche Beschäftigung mit ihnen beschränkt sich jedoch für gewöhnlich leider recht oberflächlich auf die immer gleichen Aspekte. So auf seine verschiedenen Liaisons in Paris oder auf seinen angeblich rein elitären Blick, der ihn das Leid um sich herum vergessen ließ.

Paris, 14. März 1943

Wenn alle Gebäude zerstört sein werden, bleibt doch die Sprache bestehen, als Zauberschloß mit Türmen und Zinnen und mit uralten Gewölben und Gängen, die niemand je erforschen wird. Dort, in den Schächten, Oublietten und Bergwerken, wird man noch weilen können und dieser Welt verlorengehen.

Derlei Sentenzen bilden den eigentlichen Gewinn seiner Schriften. Sie sind zeitlich ungebunden. „Das Ordnen der Geschehnisse als Akt der Selbstbehauptung“, wie es in einem Vorwort des Verlages heißt.

„Wenn ein Pulverturm in die Luft fliegt, überschätzt man die Bedeutung der Streichhölzer.“

Nach dem Rückzug aus Paris vor den Invasionstruppen der Alliierten wird Jünger schließlich aus der Wehrmacht entlassen und kehrt zurück in das niedersächsische Kirchhorst, wo er das Kriegsende erlebt. Festgehalten wird diese Zeit in den beiden letzten Büchern Kirchhorster Blätter und Die Hütte im Weinberg (Jahre der Okkupation). Wie bereits 1940 in Frankreich, beschreibt Jünger den Einbruch einer gewaltigen Übermacht in eine bereits besiegte Region.

Kirchhorst, 11. April 1945

Von einer solchen Niederlage erholt man sich nicht wieder wie einst nach Jena oder nach Sedan. Sie deutet eine Wende im Leben der Völker an, und nicht nur zahllose Menschen müssen sterben, sondern auch vieles, was uns im Innersten bewegte, geht unter bei diesem Übergang. Man kann das Notwendige sehen, begreifen, wollen und sogar lieben und doch zugleich von ungeheurem Schmerz durchdrungen sein.

Nun braucht es keinen Weltkrieg, um zu vielen Einsichten zu gelangen, die Jünger in seinem Tagebuch niederschrieb. Diese Erkenntnis schließt denn auch wiederum den Bogen zu uns heutigen Lesern, die gerade in dieser Schrift Jüngers weitaus mehr finden als nur zeitbezogene Singularitäten. „Hinsichtlich der Wahrnehmung der historischen Realitäten bin ich vorgeschaltet – das heißt, ich nehme sie etwas eher, etwas vor ihrem Erscheinen wahr. Für meine praktische Existenz ist das nicht günstig, da es mich zu den jeweils waltenden Mächten in Widerspruch bringt.“