vendredi, 04 avril 2025

Panique parmi les diplomates: Baerbock à la tête de l'Assemblée générale de l'ONU ?

Panique parmi les diplomates: Baerbock à la tête de l'Assemblée générale de l'ONU ?

Berlin/New York. Le parcours flamboyant de l'actuelle ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock (Verts) pourrait bientôt être enrichi d'un nouveau chapitre burlesque. En effet, tant Baerbock elle-même, l'experte allemande de premier plan en "droit international", que le gouvernement allemand maintiennent la candidature de la ministre des Affaires étrangères au poste de nouvelle présidente de l'Assemblée générale de l'ONU.

Initialement, c'est la diplomate allemande de haut niveau Helga Schmidt qui était déjà prévue pour ce poste, elle qui - contrairement à Baerbock - possède une expérience approfondie dans le domaine de la politique internationale et s'est également bien préparée pour sa nouvelle tâche; Helga Schmidt a été, entre autres, de 2021 à 2024, secrétaire générale de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et avant cela, secrétaire générale du Service européen pour l'action extérieure. En théorie, c'était un excellent choix. Cependant, Baerbock, ancienne diplômée du programme "Young Global Leader", cornaqué par le très controversé Forum économique mondial, semble encore avoir de meilleures relations grâce au cercle influent de Klaus Schwab. Les chances sont donc bonnes pour que Baerbock occupe bientôt un poste important et prestigieux aux Nations Unies.

Mais: même parmi des cercles et des médias politiquement proches d'elle - comme le journal de gauche Süddeutsche Zeitung - des critiques se font entendre concernant la candidature de Baerbock. Ses légendaires bourdes au cours des années du gouvernement "Feu tricolore" n'ont pas été les seules choses que le monde entier ait remarqué, mais il y a surtout eu les maladresses politiques dont elle, en tant que ministre verte des Affaires étrangères, a presque toujours fait preuve. Il est inoubliable de l'avoir vue anéantir les relations diplomatiques avec la Russie et la Chine, en qualifiant le chef d'État et de parti chinois Xi Jinping de "dictateur" et en allant jusqu'à faire une quasi-déclaration de guerre à propos de la Russie: "Nous menons une guerre contre la Russie et non les uns contre les autres".

Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait une franche inquiétude parmi les diplomates face à la candidature de Baerbock à l'ONU. Maintenant, deux diplomates allemands de haut niveau à l'ONU, Hans Christoph von Sponeck et Michael von der Schulenburg, ont pris la parole dans une déclaration où ils mettent en garde, spécifiquement contre Baerbock. Ils soulignent que la ministre des Affaires étrangères encore en fonction a une grande part de responsabilité dans le fait que l'Allemagne a perdu de son prestige à l'étranger.

Les deux diplomates écrivent mot pour mot dans la Berliner Zeitung: "Pour Baerbock, "la paix par la force" signifie la sécurité militaire et non la sécurité humaine, comme cela est constamment exigé par les Nations Unies, en particulier par l'UNICEF, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme alimentaire mondial (PAM) et bien sûr par le secrétaire général de l'ONU, António Guterres (…). Elle ne veut pas soutenir la désescalade des tensions ou les négociations de paix en affichant clairement une volonté de compromis. Elle est tout sauf une bâtisseuse de ponts. Mme Baerbock a montré à plusieurs reprises qu'elle ne comprend ni le droit international ni l'esprit et l'éthique de la Charte des Nations Unies. Elle a prouvé cela avec des déclarations comme: il faut porter des coups à la Russie de telle manière que "le pays ne se relève plus économiquement pendant des années", et à propos de l'Ukraine : "Nous sommes avec vous tant que vous avez besoin de nous, peu importe ce que mes électeurs allemands pensent"".

Par conséquent, les deux diplomates recommandent vivement au nouveau gouvernement allemand de reconsidérer le choix de mettre Annalena Baerbock à la présidence de l'ONU. Il est impératif d'éviter que le prestige de l'Allemagne dans le monde ne subisse de nouveaux dommages (rk).

Source: Zu erst, Avril 2025.

20:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, europe, allemagne, affaires européennes, diplomatie, annalena baerbock |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Chaos bosniaque

Chaos bosniaque

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/caos-bosniaco/

Dans le silence assourdissant de nos médias, la Bosnie plonge rapidement vers la guerre. Une guerre civile entre les trois groupes - Serbes orthodoxes, Croates catholiques et Bosniaques, soit des musulmans serbes - qui la composent. Ou plutôt, qui composent la fédération la plus improbable et la plus préoccupante pour son instabilité, de l'histoire récente.

Les Bosniaques et les Croates bénéficient du soutien de l'OTAN. Et, de fait, ils répondent aux ordres du Haut Commissaire européen, Christian Schmidt. Un chrétien-démocrate allemand, connu pour sa profonde aversion envers la Russie. Et, surtout, pour sa haine, jamais cachée (aucune autre expression ne me vient à l'esprit), pour les Serbes bosniaques.

Ainsi, avec l'approbation de ce Commissaire "impartial", la Cour de Sarajevo a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre de la République Srpska, Dodik. Ce qui, d'ailleurs, n'a en rien affecté les activités de ce dernier. Non seulement il s'est rendu en visite officielle en Serbie, mais il se déplace avec une liberté extrême. Au point qu'il est maintenant en visite, toujours officielle, en Israël.

Cependant, l'ordre d'arrêt émis par Sarajevo est en train de déclencher des manifestations dans la République serbe de Bosnie. Les habitants demandent, à grand bruit, la rupture des liens – en vérité toujours assez fragiles – avec le gouvernement bosniaque, contrôlé par des musulmans et des Croates, et dirigé par l'UE et l'OTAN.

Car la crise bosniaque, qui émerge, n'est rien d'autre que l'ouverture d'un nouveau chapitre dans le conflit latent entre, osons le dire, l'Occident et la Russie. En fait, même les plus obtus des commissaires et des politiciens de l'UE ont compris que, désormais, la partie en Ukraine est perdue. Moscou a gagné sur le terrain, et Trump, comme nous l'avons expliqué précédemment, cherche à minimiser les dégâts.

Bien que Londres et Bruxelles continuent de soutenir Zelensky. Et favorisent un comportement terroriste qui pourrait facilement inciter le Kremlin à une offensive massive et définitive. Celle que, pour le moment, la Maison Blanche tente d'éviter.

Cependant, ayant désormais perdu la partie en Ukraine, l'OTAN se prépare à ouvrir un nouveau front de conflit avec Moscou. C’est en précisément Bosnie. Cela a également l'avantage (discutable) de représenter un front dans lequel la Russie ne serait pas directement impliquée. Bien que même un individu total décérébré comprendrait qu'attaquer la République serbe bosniaque signifie impliquer immédiatement Belgrade.

Et Belgrade représente le plus solide allié du Kremlin en Europe. Donc... tirez vous-mêmes les conclusions; elles sont évidentes.

Une dernière observation. Regardez une carte géographique de l'Europe. Observez la Bosnie. Sa position. Et vous pourrez noter que, pour l'Italie, c'est, en substance, un pays voisin. La guerre, cette étrange guerre mondiale asymétrique, est désormais à notre porte.

19:53 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, balkans, bosnie, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Russie renforce ses liens avec l'Inde et prépare un nouveau gazoduc vers la Chine

La Russie renforce ses liens avec l'Inde et prépare un nouveau gazoduc vers la Chine

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/la-russia-rafforza-i-legami-con-lindia-e-prepara-il-nuovo-gasdotto-verso-la-cina/

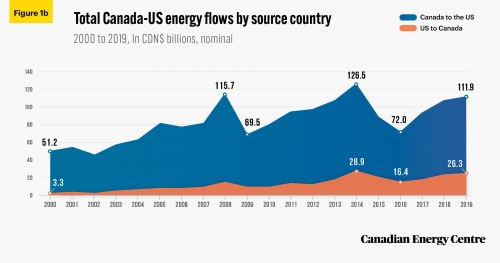

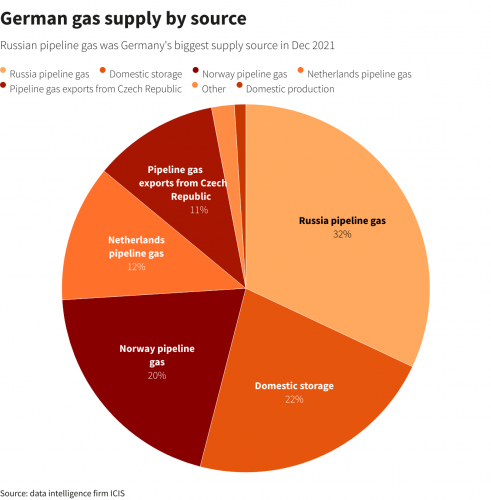

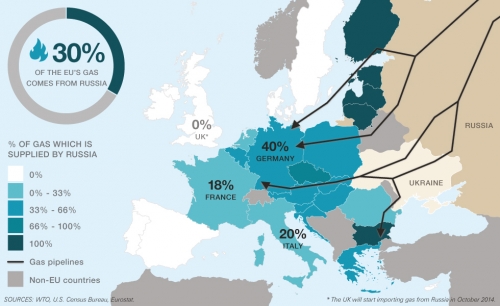

Poutine se rendra bientôt en Inde pour renforcer les liens entre les deux pays. La date de la visite n’a pas encore été indiquée, mais le voyage a été confirmé par Lavrov. De plus, New Delhi a toujours ignoré les sanctions occidentales contre la Russie et a continué d'acheter du gaz et du pétrole, obtenant des réductions qui ont augmenté la compétitivité indienne et remplaçant sur le marché russe les produits que les Occidentaux ne vendaient plus.

Si, par ailleurs, Trump devait lever les sanctions contre Moscou, cela profiterait aux États-Unis, à la Russie et à la Chine, avec un marché global de plus en plus vaste et riche. Pendant ce temps, les fous de Bruxelles et les Erinyes continuent de réaffirmer que l'Europe doit maintenir les sanctions et continuer de payer des prix absurdes pour obtenir du gaz et du pétrole. Quand ils ont distribué l'Intelligence, Macron était en train de jouer avec sa prof tandis que Starmer, Ursula et Kallas étaient aux toilettes à se passer les devoirs.

Cependant, Poutine élargit son champ d'action. Il négocie avec Trump sur la guerre et les sanctions, organise son voyage en Inde chez l'ami Narendra Modi et obtient presque par surprise le feu vert de la Mongolie pour la construction d’un nouveau gazoduc afin de transporter le méthane jusqu'en Chine.

Car peut-être que Poutine et Trump réussiront à trouver un accord sur le partage de l'Ukraine ; peut-être que les sanctions américaines seront alors levées ; peut-être qu'un accord global sera également atteint sur l'Iran et le Yémen. Mais il est préférable de se préparer à d'autres scénarios. Et pour cela, il faut de nouveaux amis, beaucoup d'amis. Les BRICS peuvent être le véhicule adéquat, malgré des intérêts parfois contradictoires et parfois si opposés qu'ils risquent de provoquer des conflits armés.

Cependant, il est important de se créer des alternatives. Cela vaut pour la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et tous leurs alliés, de plus en plus nombreux. Cela ne vaut pas pour les euro-mabouls, convaincus d’être autosuffisants. Car les conséquences des erreurs d'Ursula, de Kaja, d'Emmanuel sont payées par les peuples, pas par les oligarques.

18:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, inde, chine, actualité, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'éducation en Europe et en Amérique du Nord: des niveaux d'incompétence ahurissants

L'éducation en Europe et en Amérique du Nord: des niveaux d'incompétence ahurissants

Troy Southgate

L'éducation en Europe et en Amérique du Nord a atteint des niveaux d'incompétence ahurissants et de nos jours, il est probable que vous découvriez plus de sagesse pratique, culturelle et traditionnelle parmi les habitants d'une soi-disant tribu « primitive » en Afrique ou en Asie, que chez quelqu'un errant dans les rues de Londres, Paris ou New York.

Une des raisons du déclin constant de l'éducation est la domination des méthodes utilitaires sur celles de la philosophie. Bien que ces dernières offrent à l'individu des connaissances précieuses sur la médecine, l'informatique, l'ingénierie ou un certain nombre d'autres tâches considérées comme essentielles au maintien de la civilisation moderne, peu d'opportunités existent pour le type d'approche philosophique qui pourrait nous amener à demander pourquoi nous sommes vivants en premier lieu ou comment nous pourrions vivre d'une manière plus chargée de sens.

Seule la philosophie a le potentiel de compléter les connaissances existantes en contribuant à la culture d'une dimension éducative qui peut nous permettre de regarder de plus près le monde qui nous entoure. Beaucoup supposent que la restauration rapide, les voitures rapides et le sexe rapide sont des signes que nous avons créé une civilisation plus libérée, mais l'éducation utilitaire ne répond pas à l'urgence de nous examiner avec un œil plus critique.

Inutile de dire que cet arrangement convient très bien à la classe dirigeante, car plutôt que d'accepter le fait qu'il y a plus dans la vie que la production, la consommation et le divertissement, elle préférerait que nous restions de simples rouages dans une vaste machine économique. Comme le dit le philosophe néerlandais, Bernardo Kastrup, à propos de notre existence qui est désormais complètement non naturelle :

« Une civilisation de drones abrutis vaquant aveuglément à leurs tâches pratiques flirte constamment avec l'effondrement. Mais les structures de pouvoir peuvent penser qu'il est possible de gérer cela grâce à la bonne combinaison d'alcool, de tabac, de télévision, de pornographie, de culture d'achat commoditisé et, dans les cas plus graves, de thérapies cognitivo-comportementales et de médicaments psychiatriques créant une dépendance. La métaphysique matérialiste dominante permet cela en rendant culturellement légitime la notion scandaleuse selon laquelle les gens malheureux ne sont que des robots biologiques dysfonctionnels. »

Une éducation philosophique, par conséquent, est capable de réveiller les gens de leur sommeil et de les reconnecter à leur humanité fondamentale. À ceux qui suggèrent que la philosophie est tout simplement impossible dans une société de masse qui doit inévitablement pourvoir à ses besoins les plus pressants, tels que la nourriture et le logement, il suffit de jeter un œil à la façon dont la philosophie fonctionne parmi ceux des cultures aborigènes. Kastrup suggère que bien que la philosophie puisse opérer sous un autre nom, c'est-à-dire celui de la mythologie, dans les sociétés moins civilisées, elle n'est pas moins efficace lorsqu'il s'agit d'offrir une alternative saine aux innombrables maux du monde moderne. Nous avons, nous aussi, nos tribus et nos mythologies, et c'est là que le renouveau philosophique doit commencer.

Annexe:

Bernardo Kastrup: critique du matérialisme et apports de Schopenhauer et Jung

Bernardo Kastrup est un philosophe et auteur néerlandais, connu pour ses travaux sur la philosophie de l'esprit, la métaphysique et la critique du matérialisme. Il s'inscrit dans une tradition de pensée qui remet en question les paradigmes dominants de la science et de la philosophie modernes. Voici un aperçu des grandes étapes de sa vie et des principaux éléments de sa pensée, en particulier sa critique du matérialisme, ainsi que l'influence de Schopenhauer et de Jung.

Grandes étapes de la vie de Bernardo Kastrup

-

1. Formation académique et carrière scientifique :

-

Bernardo Kastrup est né aux Pays-Bas, mais il a grandi en grande partie en Afrique. Il a étudié la philosophie et l'informatique à l'université, avec une spécialisation en intelligence artificielle.

-

Avant de se consacrer à la philosophie, il a travaillé dans le domaine des technologies de l'information, où il a notamment travaillé sur des projets liés à l'intelligence artificielle et à la computation.

-

-

2. Transition vers la philosophie de l'esprit :

-

Son intérêt pour la philosophie s'est approfondi au fil du temps, en particulier sur des questions liées à la nature de la conscience, de la réalité et de l'esprit humain.

-

Kastrup a eu une série de révélations personnelles et intellectuelles qui l'ont conduit à s'opposer aux concepts dominants dans la science contemporaine, tels que le matérialisme scientifique, qui, selon lui, ne rend pas compte de la nature de la conscience.

-

-

3. Publications majeures :

-

Il a écrit plusieurs livres qui explorent les limites du matérialisme et défendent une approche idéalisme transcendant, où l'esprit est vu comme la substance fondamentale de l'univers.

-

Parmi ses ouvrages notables, on trouve "Why Materialism Is Baloney" (2014; en français: Pourquoi le matérialisme est absurde), "The Idea of the World" (2018) et "More Than Allegory" (2020), dans lesquels il critique la vision matérialiste et propose une perspective alternative.

-

Principaux aspects de sa pensée

-

1. Critique du matérialisme :

-

Kastrup est un critique virulent du matérialisme scientifique, qu'il considère comme une explication insuffisante de la conscience et de la réalité.

-

Selon lui, le matérialisme, qui suppose que l'esprit est une émanation de la matière (en particulier du cerveau), ne parvient pas à expliquer les phénomènes subjectifs de la conscience, comme les expériences qualia (la « sensation » de la couleur, de la douleur, etc.).

-

Kastrup soutient que la science matérialiste se heurte à une série de paradoxes, dont le plus important est le problème difficile de la conscience : comment des processus physiques dans le cerveau peuvent-ils engendrer des expériences subjectives et conscientes ?

-

Pour résoudre ce problème, il propose une philosophie idéaliste, où l'esprit est vu comme l'entité primordiale de l'univers, et où la matière est simplement une manifestation ou un effet de l'esprit.

-

-

2. Influence de Schopenhauer :

-

Kastrup est profondément influencé par la philosophie de Schopenhauer, notamment sa conception de la « Volonté » comme étant la force fondamentale qui sous-tend toute réalité.

-

Pour Schopenhauer, la Volonté est une force irrationnelle et aveugle qui se manifeste dans le monde sous diverses formes, y compris dans la nature et dans l'humanité. Cette Volonté est à la fois la cause et la substance de tout ce qui existe.

-

Kastrup reprend cette idée en affirmant que la réalité est une sorte de manifestation ou d'expression de la conscience, et que tout ce qui existe dans l'univers découle de cet esprit fondamental, une sorte de « Volonté » universelle.

-

Cependant, contrairement à Schopenhauer qui voyait cette Volonté comme une force irrationnelle, Kastrup pense que cette conscience primordiale est en quelque sorte ordonnée et structurée, et que ce qui semble être du chaos ou de la matière est en réalité une sorte d’apparence consciente.

-

-

3. Apports de Jung :

-

L'influence de Carl Gustav Jung sur la pensée de Kastrup est également importante, en particulier l'idée de l'inconscient collectif et de l'archétype.

-

Kastrup s'inspire de Jung pour concevoir l'esprit humain comme étant une sorte de fenêtre ou de point de vue sur une conscience universelle et collective.

-

Selon lui, l'inconscient collectif, un concept central de la psychologie analytique de Jung, pourrait être une manifestation de cette conscience primordiale dont il parle. Les archétypes jungiens (des structures universelles de l'inconscient) seraient des formes ou des images symboliques qui traduisent cette réalité plus profonde.

-

En d'autres termes, Kastrup voit la conscience humaine non pas comme une entité isolée, mais comme un aspect d'une conscience universelle, un point de vue particulier sur un vaste esprit collectif.

-

Synthèse de la pensée de Kastrup

Kastrup soutient donc une vision de l'univers comme étant fondamentalement mental ou spirituel. Selon lui, la matière n'existe pas indépendamment de l'esprit, mais est une construction ou une représentation de l'esprit. Il défend un idéalisme ontologique, où l'esprit est la substance primaire, et la matière une émergence de l'esprit ou une illusion qui émerge d'une conscience globale.

Ainsi, à travers ses critiques du matérialisme et l'influence de Schopenhauer et Jung, Kastrup propose une vision du monde où la conscience est fondamentale, et où la réalité que nous percevons comme « matérielle » n'est que la surface d'une réalité beaucoup plus profonde et interconnectée.

15:40 Publié dans Actualité, Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl gustav jung, arthur schopenhauer, école, éducation, bernardo kastrup, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 03 avril 2025

À quoi mèneront les guerres commerciales des États-Unis avec le Canada, le Mexique et l'Europe ?

À quoi mèneront les guerres commerciales des États-Unis avec le Canada, le Mexique et l'Europe ?

Lorenzo Maria Pacini

Source: https://telegra.ph/A-cosa-porteranno-le-guerre-commercial...

Les récentes guerres commerciales menées par les États-Unis à l'encontre du Canada, du Mexique et de l'Europe représentent un phénomène d'un impact considérable sur le système économique international. Ces conflits pourraient-ils favoriser un rapprochement économique entre les États-Unis et la Russie ?

Les récentes guerres commerciales des États-Unis contre le Canada, le Mexique et l'Europe sont caractérisées par des choix protectionnistes, tels que l'imposition de droits de douane significatifs sur une large gamme de produits importés. Cela a suscité des inquiétudes quant aux conséquences possibles sur les dynamiques du commerce mondial et sur les relations économiques entre les grandes puissances mondiales. En particulier, se pose la question de savoir si ces tensions pourraient favoriser une plus grande coopération commerciale, économique et d'investissement entre les États-Unis et la Russie. Les principales questions qui se posent sont : quelles seront les conséquences de ces guerres commerciales sur le commerce mondial et sur les économies concernées ? Ces conflits pourraient-ils favoriser un rapprochement économique entre les États-Unis et la Russie ?

Le contexte des conflits commerciaux en cours

Les tensions commerciales entre les États-Unis et ses principaux partenaires économiques ne sont pas un phénomène nouveau, mais se sont intensifiées au cours de la dernière décennie avec un retour aux politiques protectionnistes.

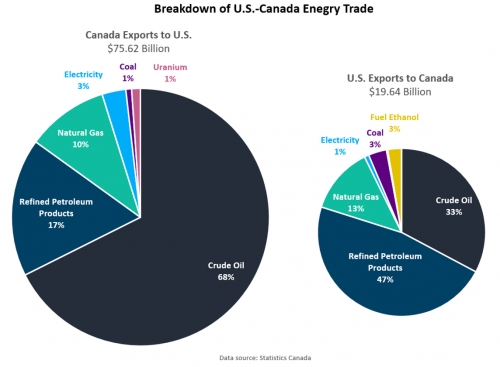

En ce qui concerne le Canada et le Mexique, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium en provenance du Canada et du Mexique, suscitant de vives réactions de la part des deux pays. Les relations commerciales nord-américaines, traditionnellement basées sur un accord de libre-échange (USMCA, anciennement NAFTA), ont été gravement endommagées par ces mesures.

En revanche, sur le Vieux Continent, l'UE a été frappée par des tarifs sur les importations de voitures et d'autres biens de luxe, en réponse aux droits de douane européens sur les produits agroalimentaires américains. Les tensions entre les États-Unis et l'Europe ont entraîné un durcissement des relations transatlantiques, compromettant la stabilité économique des deux parties.

Les guerres commerciales entraînent inévitablement une augmentation des coûts de production, ce qui se traduit par une hausse de l'inflation et une réduction de la compétitivité des entreprises. L'imposition de droits de douane rend les biens importés plus coûteux, avec des répercussions sur divers secteurs économiques : les industries qui dépendent de composants importés, comme l'automobile et la technologie, souffrent particulièrement de l'augmentation des prix ; les producteurs américains de soja, de viande et de produits laitiers ont subi des pertes significatives à cause des représailles commerciales du Canada, du Mexique et de l'UE ; le tourisme et les transports transatlantiques ont été impactés par des tensions économiques, réduisant la croissance du secteur.

L'interruption des chaînes d'approvisionnement mondiales est l'une des conséquences les plus graves des guerres commerciales (et il convient de se rappeler que cela impacte également de nombreux autres pays qui, apparemment, ne semblent pas directement impliqués, mais qui dépendent en réalité de l'état de ce marché). L'industrie moderne repose sur un réseau complexe de fournisseurs internationaux, et les droits de douane augmentent les coûts de production, rendant le commerce mondial moins efficace.

Des alliances occidentales affaiblies

Les guerres commerciales ne sont pas seulement une question économique, mais ont de profondes implications géopolitiques. Il est désormais bien connu que les politiques de sanctions ont été un outil d'affaiblissement programmé pour l'Europe.

Les données montrent que l'UE a un surplus commercial significatif avec les États-Unis dans le secteur des biens, s'élevant à 157 milliards d'euros en 2023. Cependant, dans le domaine des services, l'UE enregistre un déficit de 109 milliards. Les liens économiques entre les deux zones ne sont donc pas aussi déséquilibrés que l'on pourrait souvent le prétendre. Les entreprises européennes exportent de nombreux biens vers les États-Unis, mais d'autre part, l'Europe achète de nombreux services, en particulier numériques, aux États-Unis. Les droits de douane américains sur les biens européens pourraient nuire aux secteurs les plus dépendants du marché américain, avec des impacts différents selon les pays et les types de biens concernés (comme les automobiles). Il est possible qu'il y ait l'intention d'exploiter cette disparité pour diviser les États membres de l'UE et les inciter à négocier séparément, alors que la politique commerciale devrait rester de la compétence exclusive de l'Union. Déjà, certains avancent l'idée de négocier des conditions favorables au détriment des autres, mais il est clair que l'UE devrait maintenir une approche unifiée pour exercer une plus grande influence lors des négociations. Le marché unique européen est le plus grand du monde, avec environ 450 millions de personnes représentant 20% du PIB mondial.

Il est clair que l'Europe devra adopter une stratégie combinant à la fois pressions et incitations pour pouvoir rester dans le jeu international.

Voyons cela selon le dicton traditionnel de la carotte et du bâton. Le "bâton" pourrait être l'expansion vers d'autres marchés en dehors des États-Unis, accompagnée de la possibilité d'imposer des contre-droits. La Commission européenne a déjà préparé un plan de tarif pour les produits et services provenant d'outre-Atlantique. Cependant, une guerre commerciale ne serait avantageuse pour aucune des deux parties.

La "carotte" pourrait consister à augmenter les importations d'énergie, en particulier de gaz naturel liquéfié, en provenance des États-Unis, une manœuvre qui, bien qu'impliquant quelques compromis sur la transition écologique, permettrait également un véritable désengagement vis-à-vis de la Russie. L'achat d'armements serait, bien sûr, bien accueilli à Washington, où les intérêts commerciaux se chevauchent avec ceux d'autonomie défensive et de préférence pour l'industrie européenne du secteur.

Un point essentiel à souligner est que les droits de douane ne constituent pas un outil efficace ou suffisant pour rééquilibrer un déficit commercial, qui dépend de nombreuses variables macroéconomiques. Le déficit des États-Unis, en particulier, provient de l'exportation vers les États-Unis de la capacité de production de l'Europe, de la Chine et d'autres régions du Sud mondial, qui n'est pas absorbée par la consommation de ces zones. De plus, les droits de douane tendent à nuire à la fois à ceux qui les imposent et à ceux qui les subissent, agissant comme une taxe qui finit par peser sur les consommateurs. Bien que les droits de douane puissent accroître la demande pour les producteurs locaux, cet effet est difficilement sélectif, surtout dans des contextes de production complexes où un produit unique est composé de nombreux composants venant du monde entier. En effet, les droits de douane tendent à générer une inflation généralisée. Il est toutefois difficile de reconnaître dans ces décisions une base solide de théorie économique ; par conséquent, l'Europe et le reste du monde devront s'adapter aux changements de comportement des États-Unis.

C'est exactement ce que nous commençons à voir. Récemment, la Présidente de la Commission européenne et l'ensemble du Collège des Commissaires se sont rendus en Inde, où il a été annoncé qu'un accord de libre-échange serait conclu avec le Premier ministre Narendra Modi d'ici la fin de l'année, un accord qui était en discussion depuis des années. Si l'accord devait être signé, ce serait le plus grand traité de libre-échange au monde, un signal clair des changements en cours dans l'économie mondiale. Les droits de douane et d'autres considérations géopolitiques pourraient inciter plusieurs pays à renforcer leurs relations avec l'UE, tandis que l'Union pourrait également envisager de nouvelles alliances avec d'autres régions du monde, en réévaluant ses relations avec la Chine, qui pourraient diverger des lignes directrices de dé-risquage de la première Commission von der Leyen.

Un risque majeur associé au retour des droits de douane est l'incertitude qui en découlerait pour les marchés mondiaux. Dans une économie interconnectée, les chaînes d'approvisionnement pourraient être perturbées par des changements soudains, augmentant les risques de pénurie ou d'augmentation des coûts pour certains produits. Les incertitudes liées aux droits de douane pourraient influencer les décisions d'entreprise, incitant les entreprises à retarder les investissements ou à geler les stratégies de développement.

Les États-Unis et la Russie reviendront-ils à des échanges équilibrés ?

Il n'est pas facile de prévoir, pour le moment, un retour à des relations commerciales stables et avantageuses pour les deux parties. Les États-Unis doivent encore digérer la chute désormais inéluctable du dollar en tant que monnaie prédominante dans la finance internationale. La Russie et la Chine rendent en quelque sorte un grand service aux États-Unis, car elles continuent à utiliser des dollars dans de nombreuses transactions, presque toutes, sans effacer la présence de la monnaie américaine de leurs portefeuilles.

Cela peut sembler un détail secondaire, mais en réalité, c'est un soutien significatif, qui représente diplomatiquement un soft power très convaincant, car c'est comme s'ils disaient "nous ne voulons pas que toi seul décides des règles du marché, nous sommes aussi là, chaque pays doit pouvoir se manifester en présentant ses propres règles, mais nous ne voulons pas que tu crèves de faim, nous ne voulons pas reproduire la même logique impérialiste." Un véritable tour de passe-passe stylistique, dont nous prendrons conscience.

Si les États-Unis continuent à poursuivre une politique protectionniste, les tensions avec le Canada, le Mexique et l'Europe pourraient s'aggraver davantage. Ce scénario impliquerait une plus grande fragmentation du commerce international, accompagné du renforcement de blocs économiques alternatifs, tels que les BRICS et l'Initiative Belt and Road dirigée par la Chine, mais aussi une accélération de la dé-dollarisation à un rythme différent de celui maintenu jusqu'à présent, avec certains pays cherchant des alternatives au dollar américain pour le commerce international.

Un autre résultat possible serait une inversion de tendance vers le multilatéralisme et un retour à la négociation commerciale avec les alliés historiques. Dans ce cas, les États-Unis pourraient réévaluer leur stratégie économique pour restaurer les relations avec l'Europe et l'Amérique du Nord, et la Russie resterait dans une position privilégiée mais pas exclusive, c'est évident, dans les relations commerciales américaines, avec un accroissement de la coopération économique probablement très modérée.

Dans un scénario plus extrême, Washington se retrouverait à ne pas avoir d'autre choix que d'accepter les conditions des pays qui dirigent la transition multipolaire.

En conclusion, ce que nous pouvons déjà dire, c'est que les États-Unis se retrouvent déjà à devoir traiter avec la nouvelle majorité mondiale pour décider de leur avenir. Un bel retournement de paradigme. En paraphrasant dans le style américain, nous pourrions dire qu'il s'agit de "Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité".

Article original de Strategic Culture Foundation.

14:52 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, états-unis, guerres commerciales |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 02 avril 2025

La fin du wokisme signifie la fin de l’hégémonie occidentale sur l’industrie culturelle

La fin du wokisme signifie la fin de l’hégémonie occidentale sur l’industrie culturelle

par Riccardo Paccosi

Source : Riccardo Paccosi & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-fine-del-woke-...

Avec le désastre au box-office du remake en live action de Blanche-Neige, la saison « woke » de Hollywood se termine probablement de manière définitive.

Mais aucune saison « trumpiste » ne lui succédera : c'est simplement parce que l’hégémonie des libéraux sur l’industrie hollywoodienne s'est construite et développée au cours de plusieurs décennies, et donc cette hégémonie demeure encore aujourd'hui pervasive.

Quoi qu'il en soit, la phase « woke » n’a été que l’aspect le plus grotesque – et de fait, souvent amusant en raison de sa maladresse propagandiste – d’une crise de l’industrie culturelle occidentale qui est, avant tout, une crise existentielle et de sens.

Tout d'abord, avec la numérisation et la diffusion gratuite par les géants du web de presque toute la culture humaine, le système capitaliste a érodé les fondements économiques de la production artistique et de l'entertainment.

Ensuite, une crise de sens s’est également matérialisée: aujourd’hui, en effet, le récit libéral-globaliste dessine un horizon d’événements uniquement composé d'état d'urgence, de misère, d'effondrement de la cohésion sociale et de guerre ; cependant, penser qu'il est possible d'anéantir toute vision d'avenir tout en imposant de manière obsessive le projet trans/LGBT à l'ensemble de la société a représenté le point culminant et irréversible de la folie auto-valorisante.

Nous pourrons parler d'une nouvelle saison des arts et de la culture, donc, non pas en vertu d'une éventuelle nouvelle phase hollywoodienne, mais uniquement lorsque la force de pénétration de la production artistique et culturelle des pays non occidentaux prendra une dimension globale et de masse, ainsi qu'une stabilité qu'elle ne possède pas encore pour le moment.

19:01 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, industrie culturelle, wokisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'affaire Marine Le Pen: la réaction de Laurent Ozon

18:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marine le pen, laurent ozon, europe, actualité, france, affaires européennes, rassemblement national |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’idée d’Europe

L’idée d’Europe

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/lidea-di-europa/

Europe… Un terme, géographique, dont on use et on abuse. Surtout aujourd'hui, quand il semble avoir perdu tout sens.

Tout le monde l’utilise. Les partisans de la Commission de Bruxelles, tout comme ceux qui, au moins en paroles, s’y opposent. En paroles, car dans les faits, les choses se passent bien différemment. Malheureusement.

Europe… Cela sonne beau, c'est indéniable… mais, malheureusement, c’est un son vide. Du moins aujourd'hui. Parce qu'il ne correspond à aucune réalité. Ni géographique, ni, a fortiori, politique. Resterait la réalité culturelle, mais même celle-ci nous apparaît de plus en plus comme un résidu. Un résidu diaphane, ou plutôt, réduit à un vague souvenir du passé. Un petit résidu, un trop petit résidu.

Et c'est probablement là la blessure la plus grave. Parce que l'Europe, sans une dimension culturelle spécifique et bien profilée, n'existe tout simplement pas. Ni du point de vue géographique ni du point de vue politique.

Et ce ne sont certainement pas les discours de bas étage d'un Benigni, en Italie, qui pourront compenser un tel vide.

L'Europe présente avant tout une dimension culturelle. Que les véritables Grecs ont commencé à définir lors de leurs guerres contre les Perses. Pour marquer une frontière entre les immensités de l'Asie et de l'Afrique et le petit coin de monde qui en constituait, seulement, l'extrémité la plus occidentale. Et c'était pourtant un territoire en marge, de dimensions réduites, mais peuplé de peuples durs, belliqueux. Fiers. Celtes, Germains, Ibériques, Italiques… et Latins, surtout. Qui ont créé l'Empire romain.

Ensuite, il y a eu les dites invasions barbares, l'arrivée des peuples germaniques qui, en quelques générations, ont conduit l'Europe à une ère nouvelle, celle ou a émergé l’Empire carolingien. Qui, de fait, a fini par représenter une première idée d’Europe. Plus par défaut que par un projet clair, puisque les Arabes avaient déjà conquis la rive sud de la Méditerranée. Et, à l'est, l'immensité eurasiatique des Russies commençait à se révéler. Elles sont devenues l'Europe aussi. Mais avec plus de temps. Et elle était une Europe… différente. Tendue vers les vastes espaces, physiques et surtout culturels, de l'Asie.

Ceci, cependant, est, en somme, de l'histoire. Que je lance là au hasard, juste pour évoquer de significatifs fragments de mémoire.

Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, de cette première Europe, il ne reste pas grande chose. Juste quelques notions inexactes et fragmentaires dans les livres d’histoire pour les écoliers. Peu et mal lues.

Ainsi qu'il ne reste qu'un souvenir vague de cet impérialisme espagnol, portugais, français et aussi, bien que différent et nettement maritime, anglais qui a caractérisé les derniers siècles. Et qui, cependant, ne nous a jamais donné une Europe politique. Jamais elle ne l’a même conçue.

Pourtant, dans ces contextes sont nés Shakespeare et Cervantes, ainsi que Goethe. Et à l'origine, notre Dante, à nous, Italiens.

Une dimension essentiellement culturelle donc. Ou, si vous voulez, une façon originale de concevoir l'homme et son destin.

Une façon qui, certes, s'est nourrie de grandes influences arabes. Et, à travers les Arabes, d'un Orient (perse et indien, avestique et védique) plus lointain.

Y apposant, de toute façon, un tournant. Radical et profond. Pour le meilleur et… pour le pire.

De tout cela, cependant, il ne reste aujourd'hui qu'une mémoire extrêmement fugace, émiettée.

Qui ne peut même pas servir à concevoir une idée d'Europe.

Il y donc un vide, en fait. Qui est comblé par une soi-disant "Union". Un organe bureaucratique asservi à des intérêts économiques internationaux, qui n’ont rien à voir avec une idée réelle d'Europe. Au contraire, elle la nie et la contredit en profondeur.

Puis, bien sûr, il y a les proclamations rhétoriques, les guignols grassement payés et d'autres bricoles dépourvues de toute substance.

Appelez-moi ce fatras "Europe", si cela vous chante.

Pour moi, l'Europe n'existe tout simplement plus. Point.

18:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, réflexions personnelles |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Escalade et tutelle américaine sur le Liban

Escalade et tutelle américaine sur le Liban

Sondoss Al Asaad

La tutelle américaine est flagrante sur toutes les affaires de l'État libanais et encore plus évidente depuis les élections présidentielles, la nomination du premier ministre et la formation du cabinet, ainsi qu'à travers les nominations administratives et de sécurité en cours.

Profitant des répercussions de la récente agression israélienne sur le Liban menée par les États-Unis et de la décision libanaise qualifiable de "non souveraine", les États-Unis semblent enthousiastes à l'idée de lancer une soi-disant voie de « paix » incluant le Liban et la Syrie.

L'agence Reuters a récemment fait état d'une nouvelle ingérence dans la sélection du gouverneur de la Banque centrale libanaise en interrogeant certains candidats potentiels - à Washington et dans le repaire des espions américains (l'ambassade) à Beyrouth - sur leur volonté d'affronter le Hezbollah.

Cette tutelle américaine s'est manifestée de la manière la plus éhontée lors de la visite de Morgan Ortagus, l'envoyée spéciale adjointe du président pour l'Asie occidentale, qui a affirmé - après avoir loué l'agression israélienne contre le Liban - l'intention de son pays d'isoler et de désarmer le Hezbollah.

Des sources diplomatiques ont également révélé que le message transmis par l'administration Trump à Beyrouth comprenait des menaces selon lesquelles le Liban serait confronté à un plus grand isolement et à une dévastation économique s'il ne s'engageait pas à réduire l'influence du Hezbollah.

Lors de la récente agression contre le Liban, l'ambassadrice américaine à Beyrouth, Lisa Johnson, a demandé aux forces politiques anti-résistance de « se préparer à l'ère post-Hezbollah ».

Washington prévoit de construire un système politique libanais souple pour l'amener progressivement sous l'égide des accords d'Abraham, c'est-à-dire la normalisation avec Israël, et ce par le biais d'une pression économique systématique.

Washington est conscient qu'il ne peut imposer son hégémonie qu'en renforçant les sanctions économiques contre les individus et les entreprises liés au Hezbollah ; il s'agit d'une approche américaine de longue date, mais dont l'intensité s'est considérablement accrue depuis l'éclatement de la crise financière, en 2019.

Ces sanctions américaines, presque entièrement coordonnées avec l'Union européenne, ont un impact direct sur des secteurs économiques vitaux au Liban, tels que les secteurs bancaire et commercial, exacerbant les souffrances des citoyens libanais, en particulier dans des régions telles que le Sud, la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth.

Ces sanctions américaines visent à isoler économiquement le Hezbollah, l'empêchant de reconstruire ses capacités militaires après la récente agression israélienne.

Il ne fait aucun doute que le contrôle des groupes extrémistes et de la ligne dure sur le pouvoir à Damas a privé le Hezbollah de l'accès aux armes à travers la frontière libano-syrienne, ce qui est conforme au plan américano-israélien.

En outre, les frappes aériennes et les assassinats israéliens répétés dans le Sud, dans la Bekaa et dans d'autres régions reflètent un effort incessant pour restreindre les capacités logistiques du Hezbollah.

Washington fait également pression pour ce qu'il appelle des « réformes juridiques » que le gouvernement libanais doit mettre en œuvre, ce qui limiterait les capacités d'Al-Qard al-Hassan, l'institution financière liée au Hezbollah.

Washington continue d'exploiter son influence au sein du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour empêcher toute aide financière de parvenir au Liban si ces prétendues réformes ne sont pas mises en œuvre d'une manière qui serve ses intérêts. Washington fait notamment pression sur le gouvernement libanais pour qu'il privatise des secteurs vitaux, ouvrant ainsi la voie au contrôle des leviers de l'économie libanaise par des entreprises occidentales et israéliennes.

Ces efforts coïncident avec l'ordre clairement donné par les États-Unis au Liban d'empêcher tout avion iranien d'atterrir à l'aéroport de Beyrouth afin de limiter la possibilité de transférer des fonds de l'Iran au Hezbollah.

Depuis des années, les États-Unis s'efforcent d'assurer leur contrôle sur l'armée libanaise et de nommer un commandant aligné sur leurs politiques.

Washington cherche maintenant à positionner l'armée contre la résistance, qu'il s'agisse du Hezbollah ou des factions palestiniennes, afin d'assurer la sécurité des colonies israéliennes dans le nord de la Palestine occupée et, par conséquent, la sécurité de l'ensemble de l'entité occupante.

L'aspect le plus dangereux du contrôle de l'armée est la volonté américaine de la pousser à désarmer la résistance, ce qui conduira inévitablement à la division et à la fragmentation de l'armée, une répétition de l'expérience des années 1980.

Ce qui vaut pour l'armée vaut également pour toutes les autres agences de sécurité, dont les nominations doivent être conformes aux normes américaines.

L'imposition par Washington de la sélection des membres du gouvernement s'applique inévitablement à la nomination des chefs de la sécurité, de sorte qu'ils sont soumis au système que les Américains jugent nécessaire pour imposer leur tutelle sur le Liban.

Washington estime que le Liban se trouve face à une opportunité historique qu'il faut exploiter pour l'obliger à normaliser ses relations avec Israël.

Morgan Ortagus (photo), l'envoyé spécial adjoint des États-Unis pour l'Asie occidentale, a laissé entendre que les développements actuels ouvrent la voie à l'ouverture de négociations israélo-libanaises visant à signer un accord de « paix » entre les deux parties.

Par ailleurs, la Brookings Institution a révélé que Washington a fait des progrès significatifs pour convaincre de nombreuses élites politiques et économiques au Liban qu'une solution à la crise financière peut être trouvée en promouvant des projets économiques communs, tels que l'exportation de gaz libanais à travers l'entité d'occupation israélienne et le développement des ports libanais avec des fonds américains et du Golfe, à condition que la normalisation soit effective.

Ce que Washington tente d'imposer, c'est que ce qui a été détruit par son agression de septembre-novembre contre le Liban ne sera reconstruit que par le biais d'une normalisation avec Israël.

Les rapports du Fonds monétaire international indiquent que l'aide financière internationale est conditionnée à la mise en œuvre de réformes financières qui limitent la capacité des forces locales à financer des activités de soutien à la résistance.

Dans ce contexte, Greg Steube, membre républicain du Congrès américain, a présenté la loi PAGER, qui vise à imposer des sanctions économiques et financières au Hezbollah et à ses alliés, en plus de faire pression sur le gouvernement libanais pour qu'il s'engage à mettre en œuvre les politiques américaines dans la région.

Cette provocation vise à isoler le Hezbollah et à tarir ses sources de financement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ce qui complique encore la crise économique libanaise et oblige le gouvernement à faire des choix politiques et économiques spécifiques qui s'alignent sur les intérêts américains.

Le gouvernement israélien a déclaré avoir conclu un accord pour entamer des négociations avec le Liban afin d'aborder des questions telles que les cinq zones contrôlées par Israël au Sud-Liban.

Malgré tout, les Israéliens s'inquiètent de la capacité du gouvernement libanais à résister aux pressions internes, d'autant plus que les Américains et les Israéliens se rendent compte que le soutien populaire à la résistance est très important et difficile à affaiblir rapidement et facilement.

Le Liban se trouve aujourd'hui à un carrefour critique où Washington cherche à imposer sa vision, comme l'a récemment indiqué Steve Witkoff, l'envoyé de Trump en Asie occidentale, qui a exprimé son optimisme quant à la possibilité que l'Arabie saoudite rejoigne les accords d'Abraham.

Dans un contexte de fortes divisions internes et d'accélération des défis régionaux, l'avenir reste ouvert à plusieurs possibilités, d'autant plus que le pouvoir libanais est impuissant.

Le Liban maintiendra sa résistance ou se soumettra à l'hégémonie américano-israélienne. Seuls les jours à venir permettront de savoir dans quelle mesure ce plan atteindra ses objectifs ou échouera face à la volonté de la résistance.

12:44 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, liban, proche-orient, levant, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 01 avril 2025

Rupture au sein des BRICS?

Rupture au sein des BRICS?

Kerry Bolton

Le conflit sino-indien révélé par l'accord de libre-échange entre l'Inde et la Nouvelle-Zélande

Il n'est plus communément admis qu'il existe un abîme historique intense entre l'Inde et la Chine. Ce conflit entre deux vastes blocs de civilisation mondiale a été occulté depuis la création du groupe BRIC, comme il a été initialement appelé, lors d'un sommet intergouvernemental entre le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine en 2009. L'Afrique du Sud a rejoint le groupe en 2010. L'organisation s'est élargie pour inclure le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran et les Émirats arabes unis, et est parfois appelée BRICS+.

Les BRICS ont créé divers organes subsidiaires, tels que la Nouvelle banque de développement (NDB), dont le siège se trouve à Shanghai et qui semble être avant tout un accord entre divers intérêts financiers chinois. Certains y voient une offensive contre la mondialisation. Cependant, la NDB travaille au sein du système bancaire international. Par conséquent, en 2022, conformément aux « principes bancaires sains » de la Banque, les transactions ont été suspendues avec la Russie, en raison des sanctions imposées à la Russie en réaction au conflit avec l'Ukraine. Voilà pour l'alliance des BRICS.

C'est ici que nous pourrions commencer à apprécier le caractère de l'alliance: au cours du 19ème siècle, avant d'être réduite à la vassalité par une combinaison de puissances essentiellement blanches (suite à la rébellion des Boxers), la Chine s'est présentée comme le royaume céleste devant l'empereur duquel tous les souverains étaient censés se prosterner. La Chine agit à nouveau sur la scène mondiale comme le centre de l'univers. Les alliances ou la collaboration avec la Chine ne sont pas fondées sur une réciprocité égale, mais sur l'ancienne perception qu'a la Chine de sa suprématie mondiale.

L'accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et la Chine date de 2008. La Nouvelle-Zélande a entamé un processus de démantèlement de son industrie manufacturière dans les années 1980, en prélude à son intégration dans un bloc économique asiatique. Il en est résulté une subordination au développement économique de la Chine, qui a permis à la Chine de faire preuve d'ingérence en Nouvelle-Zélande en toute matière d'affaires étrangères et de relations commerciales. Nous l'avons constaté chaque fois que la Nouvelle-Zélande a traité avec Taïwan ou le Tibet, et maintenant avec l'Inde, l' « allié » de la Chine au sein des BRICS.

Le développement rapide d'un accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et l'Inde pourrait nous permettre de discerner le véritable caractère de la dynamique géopolitique dans la région indo-pacifique. Lorsque le premier ministre Luxon s'est rendu en Inde et que le gouvernement Modi l'a fêté en déclarant qu'un accord de libre-échange serait conclu dans les 90 jours, voire dans les 60 jours, le visage souriant de la diplomatie chinoise a disparu et le dragon hargneux a lancé un « avertissement » : c'est soit la Chine, soit l'Inde. Il ne peut y avoir de ménage à trois entre la Nouvelle-Zélande, la Chine et l'Inde.

Sentiments indophobes de la Chine

Compte tenu des BRICS, on pourrait supposer que la Chine jubile à l'idée que la Nouvelle-Zélande se rapproche de son partenaire des BRICS. C'est toutefois mal comprendre l'inimitié historique entre les deux pays.

L'ambassadeur de Chine en Nouvelle-Zélande, Wang Xiaolong, a fait une déclaration publique sur son compte « X » qui devrait dissiper les hypothèses fondées sur l'absence de contexte historique :

"Dans les relations internationales, comme peut-être dans toutes les relations, la myopie et la vision étroite signifient souvent qu'au lieu de rester en tête, ou du moins de suivre la courbe, vous vous retrouverez dépassé par les événements et les tendances à long terme. Le plus souvent, il n'est guère dans votre intérêt d'essayer de promouvoir une relation importante en nuisant à une autre".

Le commentaire de M. Wang est d'une grande importance, mais il n'est pas surprenant qu'il ait reçu peu d'attention de la part des médias.

Wang fait allusion à des facteurs qui ne sont pas évidents, même pour les fonctionnaires du gouvernement, qui sont peu susceptibles de connaître les réalités plus profondes qui se cachent derrière les apparences superficielles. Ces facteurs occultés sont les tensions bouillonnantes qui façonnent les relations réelles entre la Chine et l'Inde, derrière la façade des BRICS. Les « tendances à long terme » évoquées par Wang font allusion au conflit permanent entre l'Inde et la Chine, voire entre la Chine et d'autres États de la région, ce qui rend la stabilité des BRICS problématique, tout comme la position de la Russie, dont les relations hostiles avec la Chine sont historiquement de plus longue durée et de plus grande intensité.

L'Inde, un rempart

L'Asie est un bourbier de conflits, d'instabilité économique et environnementale, derrière un vernis de croissance. Le contrôle par la Chine des sources du plateau tibétain, qui alimentent la plupart des grands fleuves d'Asie, est une préoccupation cruciale pour de nombreux États asiatiques, en particulier l'Inde. La Chine pourrait fermer les robinets à volonté. Loin d'être un mastodonte économique, la Chine est criblée de problèmes, et son embarquement sur un tapis roulant de croissance incontrôlée aboutira à l'épuisement. Face à l'effondrement, la Chine pourrait chercher à se confronter à des ennemis, y compris des ennemis latents, dont la Russie fait partie, tandis que les confrontations physiques entre soldats indiens et chinois sur des territoires frontaliers contestés, malgré les BRICS, n'ont jamais cessé.

En ce qui concerne les nouvelles relations de la Nouvelle-Zélande avec l'Inde, comme avec la Russie, l'Inde est un rempart contre l'expansionnisme chinois, qui reste une préoccupation majeure pour l'Indo-Pacifique. En outre, l'Inde ne fait pas partie de l'« Asie » mongole. Son héritage s'inscrit dans le contexte « indo-européen », comme le terme lui-même devrait l'indiquer, mais qui est néanmoins oublié ou ignoré par ceux qui ne voient que le spectre des « visages sombres ». En particulier, les strates dirigeantes restent plus proches des Européens que des « Asiatiques ».

La Chine n'est pas plus un véritable allié durable de la Russie que de l'Inde. La Chine voit toutes les cartes se déployer en sa faveur dans toute alliance, et son « amitié » avec la Russie n'a pas fait exception, cette « amitié » permettant à la Chine de repousser la Russie de ses sphères traditionnelles, telles que la Mongolie. Elle a été à sens unique, car la Chine se perçoit toujours comme le centre de l'univers. Nous devrions cultiver des alliances avec la Russie et l'Inde, dans ce que j'ai appelé en 2013 une « alliance ANZAC-Russie-Inde », en réponse à la multiplicité des problèmes qui surgiront bientôt dans la région. Il faut espérer que l'accord de libre-échange avec l'Inde constitue un pas vers cette nouvelle orientation.

17:51 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : india, chine, nouvelle-zélande, indo-pacifique, politique internationale, océan indien, océanie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

De la guerre par procuration à la crise systémique: l'Occident et sa scission intérieure

De la guerre par procuration à la crise systémique: l'Occident et sa scission intérieure

Elena Fritz

Source: https://www.pi-news.net/2025/03/vom-stellvertreterkrieg-z...

Washington a, rapporte le New York Times, non seulement livré des armes à l'Ukraine, mais a également assuré une planification militaire, fourni des coordonnées de cibles et assumé des responsabilités opérationnelles.

Un rapport du New York Times révèle ce qui a longtemps été considéré comme de la propagande russe : les États-Unis n'ont pas seulement soutenu la guerre en Ukraine, mais l'ont également façonnée opérationnellement. Cependant, cette reconnaissance des faits n'intervient pas par hasard et maintenant – elle fait partie d'une lutte de pouvoir géopolitique qui s'étend bien au-delà de Kiev.

Le grand rapport du New York Times sur le rôle des États-Unis dans la guerre en Ukraine a largement attiré l'attention. Non pas parce qu'il fournit de nouveaux faits – mais parce qu'il confirme la véracité de récits qui avaient été jusqu'ici rejetés comme relevant de la désinformation russe. Washington aurait, selon l'article, non seulement livré des armes, mais aurait également planifié militairement les opérations, fourni les coordonnées de cibles et pris des responsabilités opérationnelles – depuis l'offensive de Kharkiv en 2022 jusqu'aux attaques contre le pont de Crimée. Même l'artillerie d'origine occidentale était dépendante des informations fournies par le ciblage américain. Le président ukrainien Zelensky interférerait quant à lui régulièrement dans les processus militaires – avec des effets dévastateurs. Ces déclarations sont explosives – non pas parce qu'elles seraient nouvelles, mais parce que leur publication provient maintenant du plus haut appareil de pouvoir des États-Unis.

Projections géopolitiques de Washington

L'article offre des aperçus profonds de la pensée stratégique des décideurs américains. Du point de vue de nombreux responsables au Pentagone, l'Ukraine n'était pas au premier chef un État souverain, mais un champ de bataille symbolique – une scène où l'on espérait effacer d'anciennes défaites comme au Vietnam, en Irak et en Syrie. L'invasion russe a fourni l'occasion bienvenue d'une démonstration force. La signification historique et existentielle de l'Ukraine pour la Russie est de première importance mais elle est restée sous-estimée dans les calculs de Washington. La guerre a été menée comme une classique confrontation par procuration – un vestige de la guerre froide. Le fait que la Russie ait vu cela différemment a été ignoré de manière systématique.

Un détail particulièrement révélateur apparait dans l'article: à l'automne 2022, le général Surovikin aurait menacé d'utiliser des armes nucléaires tactiques si l'Ukraine traversait le Dniepr. L'authenticité de cette conversation reste floue – mais au sein de l'administration Biden de l'époque, la menace a apparemment été prise très au sérieux. On a reconnu qu'une victoire conventionnelle sur la Russie pourrait déboucher sur un désastre nucléaire.

Ainsi, le monde a vécu – presque inaperçu – son moment le plus dangereux depuis la crise de Cuba en 1962. L'Occident s'est retiré. Non par compréhension, mais par peur.

Depuis lors, la stratégie des États-Unis a clairement vacillé. L'offensive d'été 2023 – préparée de longue date à Washington – a bien été menée, mais elle était évaluée en interne comme vouée à l'échec. Pourtant, elle a été mise en œuvre – par inertie, par peur, par calcul politique. Une guerre sans but, sans espoir de victoire – mais avec de gros risques.

Une publication ciblée – et une lutte de pouvoir interne à l'Occident

Le moment de la publication n'est pas un hasard. Le New York Times a lancé cet article précisément au moment où l'ordre géopolitique de l'espace transatlantique a vacillé – sous la présidence de Donald Trump, qui se montre ouvert à un réajustement stratégique vis-à-vis de la Russie. La divulgation de détails sensibles sur l'implication militaire des États-Unis en Ukraine sert manifestement à saboter politiquement un rapprochement avec Moscou et à le tabouiser dans la politique étrangère.

Et la situation devient ainsi évidente : ce que nous vivons n'est pas un "Occident" agissant de manière unifiée, mais une structure géopolitique profondément divisée. D'un côté se trouve l'administration Trump, qui priorise les intérêts nationaux, mise sur la retenue militaire et a introduit l'option d'assouplir les sanctions contre la Russie.

De l'autre, un bloc de pouvoir pro-atlantiste se forme – soutenu par le Parti démocrate, des réseaux influents à Londres et une technocratie bruxelloise de plus en plus idéologique. Ce camp vise à établir un bloc globaliste autonome : économiquement, militairement et normativement indépendant de la Maison Blanche – mais en confrontation délibérée avec la Russie.

L'UE s'accroche désespérément au régime des sanctions

C'est précisément pour cette raison de calcul de pouvoir que se comprend aussi la position rigide de l'UE sur la question des sanctions. Alors que Washington sous Trump est prêt à réévaluer les intérêts économiques et stratégiques, Bruxelles s'accroche désespérément au régime des sanctions. Non par évaluation rationnelle, mais parce que ces sanctions sont devenues la base idéologique de la nouvelle conscience missionnaire européenne. La guerre économique contre la Russie ne sert plus de moyen à un but, mais de récit formateur d'identité pour le projet de l'UE, qui se découple de plus en plus de la souveraineté démocratique.

La publication dans le New York Times est donc bien plus qu'un scoop journalistique. C'est un instrument politique – au service de ces forces qui veulent empêcher un réajustement multipolaire et, en revanche, maintenir une crise globaliste durable. L'Ukraine n'est dans ce jeu qu'un proxy géopolitique – elle est abusée et sert de scène pour une lutte de pouvoir qui est interne à l'Occident au détriment de l'ordre mondial de demain.

Constat géopolitique

Les États-Unis se sont, sous l'administration précédente, engouffrés dans un conflit dont ils ont sous-estimé le potentiel d'escalade et méconnu l'importance stratégique. L'article du New York Times se lit comme un aveu tardif de cet échec – et en même temps comme une intervention médiatique contre le rétablissement de la raison en politique étrangère.

Pour l'Europe, cela révèle une vérité inconfortable : elle n'est plus dirigée, mais instrumentalisée – comme levier d'un projet géopolitique échappant au contrôle démocratique. La véritable ligne de front ne se situe pas entre l'Est et l'Ouest, mais à travers le centre du pouvoir occidental lui-même. Et c'est là que réside réellement la dynamique des années à venir.

16:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, ukraine, occident |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

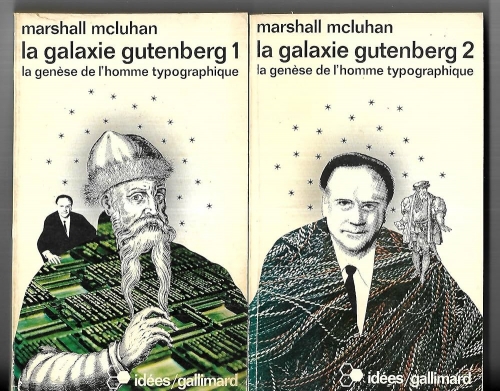

Marshall McLuhan et le nationalisme typographique

Marshall McLuhan et le nationalisme typographique

Nicolas Bonnal

McLuhan a été mal lu et oublié, mais on devrait au moins retenir cela de lui, qui n’est pas si éloigné du guénonisme et des penseurs traditionnels : l’imprimerie et le progrès technique en général ont profondément altéré, depuis la Renaissance, notre rapport à la réalité, à nous Occidentaux. McLuhan voit dans la typographie la cause du développement de notre schizophrénie, puis du nationalisme (notamment littéraire et linguistique) et du progrès comme somme d’organisation, contrôles et d’aliénation moderne, celle qu’a recensé Foucault dans Surveiller et punir par exemple (ô cette description des collèges jésuitiques…).

Il est dommage qu’il ait omis de s’en prendre au protestantisme comme fruit de cette même imprimerie (le mythe de Faust y est lié, rappelle Guénon) et cause du grand chambardement moderne – et de guerres de religion qui ont liquidé les deux tiers de la population de l’Allemagne tout de même. Pensons-y à l’heure où l’informatique achève de nous rendre soumis, hébétés ou fous de contrôle et belliqueux, et de configurer le modèle du totalitarisme futuriste des écrivains de SF : car comme disait Debord en 1961 (voir la bio que lui a consacrée Bourseiller, p. 241), on assiste au « processus de formation d’une société totalitaire cybernétique à l’échelle planétaire ». D’une manière décalée c’est ce que j’avais décrit dans mon propre conte SF intitulé les Territoires protocolaires en 2001, au moment où l’on fêtait distraitement l’odyssée de l’espèce.

Mais venons-en au nationalisme, puisque McLuhan (catholique canadien…) a négligé le conditionnement protestant que pourtant Weber avait déjà imparfaitement évoqué – sur ce thème il faut lire et relire le texte somptueux et génial de Murray Rothbard sur les anabaptistes et autres maniaques de l’Apocalypse, ce livre qui rend fou depuis des siècles de bonne impression des sectes et des peuples entiers.

Il désigne deux pays comme particulièrement toxiques et dangereux, l’Angleterre et la France. Il est amusant de voir que ces deux pays se métamorphosent, après avoir déclenché toutes sortes de guerres mondiales et continentales depuis des siècles (relire Grenfell toujours), en tyrannies écologistes et néo-sacerdotales, boutefeux antirusses et même antiaméricains. Le même fanatisme qui a prévalu via la typographie au temps de Cromwell ou de Robespierre-Napoléon (pour parler comme Kojève ou Hegel) prévaut aujourd’hui ; ce sont les mêmes symptômes de détraquement qui réapparaissent, avec plus de moyens pour contrôler et exterminer les populations. Mais disons que les peuples français et anglais sont les peuples les mieux conditionnés, et ce depuis longtemps.

Le culte des génies au dix-septième siècle, disait Guénon, est lié non pas au contenu « génial » des œuvres mais à la montée du nationalisme et du fanatisme typographique. McLuhan confirme :

« On trouve dans la philosophie politique de Milton et de Locke un esprit nationaliste sans parallèle dans la pensée de leurs homologues contemporains du continent et c'est un Anglais, Bolingbroke qui fut I'un des premiers à proposer une doctrine nationaliste formelle. Il était donc naturel que des Anglais en guerre contre le jacobinisme aient revêtu la livrée du nationalisme… ».

Puis il cite un très grand historien oublié, l’Américain Carleton Hayes :

« C'est ce qu’écrit Hayes dans Historical Evolution of Moden Nationalism; et c'est un témoignage identique sur le caractère hâtif de l’unité nationale anglaise que nous apporte un ambassadeur vénitien du 16ème siècle :

" En 1557, l'ambassadeur vénitien Giovanni Micheli écrivit à son gouvernement: « Du moins en ce qui concerne la religion (en Angleterre), l'exemple et l'autorité du souverain sont de la plus haute importance. Les Anglais prisent et pratiquent leur religion seulement dans la mesure où, ce faisant, ils remplissent leurs devoirs en tant que sujets envers leur souverain: ils vivent comme il vit, croient ce qu'il croit - en un mot, font tout ce qu’il leur ordonne... ils adopteraient le mahométisme ou le judaïsme si le roi les pratiquait et s'il demandait qu’on les pratique. » Le comportement religieux des Anglais de ce temps-là apparaissait très étrange aux observateurs étrangers. L'uniformité religieuse était de règle, comme sur le continent, mais la religion changeait avec chaque souverain. Schismatique sous Henri VIII et protestante sous Edouard VI, l'Angleterre redevint catholique romaine, et sans beaucoup de résistance, sous Marie Tudor… »

Je l’ai déjà dit dans mes textes sur le Prisonnier ou Tocqueville et la Prison anglaise : le Village n’est pas une métaphore sur le totalitarisme coco ou autre, le Village du Prisonnier c’est l’Angleterre moderne (on va dire depuis Henri VIII donc) avec ses numéros deux équivalents, ses élections bidon, sa population abrutie et distraite, son traintrain casanier et son aveuglement intégral. Après la guerre on a mis en place par exemple ce type de villes nouvelles, qui ont d’ailleurs dépeuplé un temps Londres, raison pour quoi cette métropole semble si silencieuse dans un légendaire film d’Antonioni ou dans Amicalement vôtre. Harry Potter aussi fonctionne malgré lui comme une métaphore du néo-totalitarisme anglais qui se mit en place sous le redoutable Tony Blair et la révolution mondialiste-informatique.

L’efficacité des modèles français ou anglais est venue de cette monarchie forte qui a su créer des bourgeois, le modèle de l’homme non mégalothymique, pour reprendre l’expression de Fukuyama dans son génial chapitre XVII. Le maître nippon comprend comme Taine que les monarchies ont liquidé le guerrier traditionnel et créé un nouveau modèle d’homme postféodal, soumis, grégaire et rentier. On l’enverra ceci dit après l’avoir conditionné un peu sur tous les champs de bataille du monde (Groenland, Pologne, Baltique, Palestine…) aussi sans entendre le moindre « furtif soupçon de plainte », comme dit Céline.

Le nationalisme crée un homme uniforme et enchaîné, totalement conforme, un moment de la construction mondialiste évoquée par Debord ; McLuhan :

« Les premiers jacobins avaient mis du temps à traduire toutes leurs théories d'éducation dans le concret, mais ils reconnurent rapidement la signification du langage comme fondement de la nationalité et tentèrent d'obliger tous les habitants de la France à se servir du français. Ils soutenaient que le succès d'un gouvernement « par le peuple » et de l'action collective de la nation reposaient non une certaine seulement sur une uniformité de mœurs et de coutumes, mais plus encore sur une identité d'idées et d'idéaux… »

On va donc liquider la diversité et créer le premier grand remplacement (notion pas très éclairante tout de même) cher à nos histrions : c’est déjà la fin des provinces et de la chair réelle. Le citoyen républicain a déjà remplacé le Français, il est prêt pour tous les charniers humanitaires.

« Face au fait historique que la France ne constituait pas une unité linguistique qu'en plus des dialectes profondément différents qui existaient dans les diverses parties du pays, on parlait des langues « étrangères »: le breton à l’Ouest, le provençal, le basque et le corse au sud, le flamand au nord et l’allemand alsacien au nord-est -- ils décidèrent d'étouffer les dialectes et les parlers étrangers et d'obliger… »

Un mot définit le nationalisme : grégarisme.

« Et pourtant, c'est le nationalisme, bien plus qu'aucune autre forme de grégarisme humain, qui a marqué l'histoire moderne. »

Macluhan ajoute superbement :

« La réponse au problème que pose Hayes se trouve dans l'efficacité de la parole imprimée qui a, la première, permis de visualiser le langage et ensuite de créer ce mode d'association homogène qui rend possibles l'industrie moderne, les marchés et la jouissance visuelle de la condition nationale… »

C’est déjà le début de la fin pour la famille, puisque la nation (l’Etat donc) va se charger de tout le troupeau destiné à être privé de vie ou de carbone.

« La «nation en armes » était une notion jacobine d'une grande signification pour la propagande nationaliste. La «nation dans les écoles publiques » en était une autre. Avant la Révolution française, on avait longtemps estimé, dans la plupart des milieux, que les enfants appartenaient à leurs parents et que c'était à ces derniers de décider si leurs enfants devaient être instruits et jusqu'à quel point. »

L’armée, l’usine même devient une page imprimée :

« La liberté, l'égalité et la fraternité ont trouvé leur expression la plus naturelle, quoique la moins inventive, dans I'uniformité des armées citoyennes de la révolution. Ces armées n'étaient pas seulement des copies exactes de la page imprimée, elles reproduisaient aussi la chaîne de montage. Les Anglais ont devancé le reste de l'Europe de très loin dans le nationalisme, l'industrialisation et dans l'organisation typographique de l'armée, Les Côtes-de-fer de Cromwell ont fait campagne cent cinquante ans avant les armées jacobines. »

Guénon a justement parlé de notre civilisation hallucinatoire. McLuhan montre comment elle est devenue INDUSTRIELLEMENT hallucinatoire depuis Gutenberg et le reste.

Sources personnelles principales :

https://www.dedefensa.org/article/rene-guenon-et-notre-ci...

https://www.dedefensa.org/article/tocqueville-et-la-priso...

https://www.dedefensa.org/article/bacon-et-la-nouvelle-at...

https://www.dedefensa.org/article/barzun-et-linvention-de...

https://www.dedefensa.org/article/taine-et-le-cretinisme-...

https://www.dedefensa.org/article/comment-fukuyama-expliq...

https://www.dedefensa.org/article/mcgoohan-le-prisonnier-...

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2023/10/22/le-communi...

https://lesakerfrancophone.fr/le-syndrome-churchill-et-la...

https://www.amazon.fr/TERRITOIRES-PROTOCOLAIRES-BONNAL/dp/2876230984/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2QGFCODCJ8V7F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.0_C24KjNreBHbk9vAnZ_yhv-MA3HO8ukXNtwpFNGm-s.yFzYWnMR945Q5w-Gf7dAVUfLM2d2qAzYdiuDC0TuUjM&dib_tag=se&keywords=bonnal+territoires&qid=1743150251&s=books&sprefix=bonnal+territoires%2Cstripbooks%2C112&sr=1-1

14:01 Publié dans Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marshall mcluhan, nationalisme, nationalisme typographique, définition, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Condamnation de Marine Le Pen: l’extrême-droite la plus bête du monde!

Condamnation de Marine Le Pen: l’extrême-droite la plus bête du monde!

Pierre-Emile Blairon

Au moment où je termine ces quelques lignes sur ce bien curieux voyage des deux jeunes espoirs de « l’extrême-droite française », j’apprends que Marine Le Pen, reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants européens du FN, est condamnée à deux ans de prison ferme et cinq ans d’inéligibilité avec application immédiate ; vous l’avez souvent lu sous ma plume ou dans ces colonnes : il est inutile de se renier et de trahir ses électeurs pour espérer amadouer des gens qui vous méprisent et qui ne changeront jamais d’avis à votre égard ; la seule attitude payante et digne vis-à vis de soi-même et de ceux qui croient en vous est de continuer à énoncer ses vérités et le programme pour lequel on a été élu, ou pour lequel on se bat, sans compromission ni faiblesse, en faisant ce qui doit être fait, sans en attendre quelque récompense ; c’est un bien noble projet pour les politiciens de notre fin de cycle incapables de s’intéresser à autre chose qu’à leur petite personne.

On ne pourra pas me reprocher de bondir sur cette désolante annonce pour critiquer, après coup des prises de position qui ne pouvaient logiquement qu’amener à ce triste résultat (comme le font ceux qui n’ont jamais rien vu venir mais qui veulent rattraper le train en marche).

Il y a des dizaines d’années que j’applique ce principe : « ne jamais renier ses idées pour un bénéfice à court terme » et que j’ai exposé, dans ces mêmes colonnes, dans plusieurs articles, lorsque Marine Le Pen a commencé à vouloir « dédiaboliser » son parti.

Je veux ici m’insérer dans le contexte d’une lutte primordiale entre, d’une part, les tenants d’un monde traditionnel, le monde de nos ancêtres, monde dont nous exposons, avec les autres intervenants, les valeurs intangibles à chacun de nos articles sur ce même site, et, d’autre part, le monde uniformisateur, décadent et globaliste que nos ennemis veulent nous imposer et que nous rejetons avec nos dernières forces.

C’est le sens même du combat que j’ai commencé en 1966 et qui ne s’achèvera probablement qu’avec cette vie.

Cette condamnation de Marine Le Pen, tout aussi injuste et ignoble qu’elle puisse être, porte gravement atteinte à l’ensemble de ce combat et à l’ensemble de ceux qui ont, pendant de longues années, espérer le voir aboutir. On n’entraîne pas 11 millions de Français à sa suite sans avoir préalablement préparé le terrain et défini les conditions du combat et de la victoire qui aurait pu s’ensuivre.

On le fait encore moins si l’on a eu pour toute ambition que de pauvres et indignes intérêts personnels.

Le voyage d’allégeance de l’extrême-droite française au gouvernement de Netanyahou

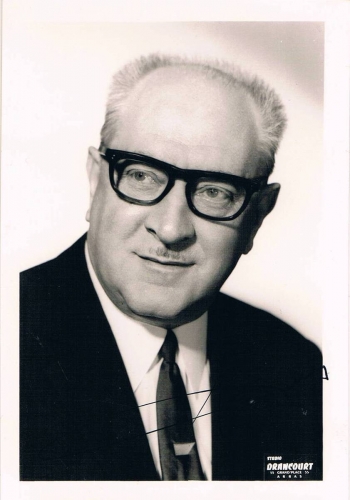

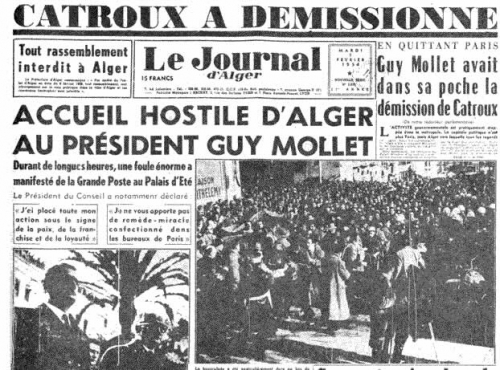

On n’aura retenu de Guy Mollet que sa phrase devenue célèbre « la droite française est la plus bête du monde ». Pour le reste, ce personnage tristounet fut quand même à l’époque, en 1956, Président du Conseil, l’équivalent du Premier ministre actuel, sous la présidence de René Coty. Il ne fut pas seulement insignifiant, il fut aussi toxique, à l’image d’un François Hollande, socialiste comme lui. Guy Mollet fut un cheval de Troie des Américains à la suite de Jean Monnet dont on connaît maintenant son appartenance à la CIA et donc, collaborant aux basses œuvres de cette dernière pour asservir les pays européens par le biais de l’U.E.

Guy Mollet (photo) fut également célèbre pour sa « journée des tomates », épisode peu glorieux qui le vit, le 6 février 1956, accueilli par une pluie de tomates mûres par les Européens d’Algérie qui protestaient contre ses positions qu’ils jugeaient défavorables au maintien de l’Algérie dans le giron français.

Pour en revenir à sa fameuse petite phrase, nous devons cependant reconnaître à l’homme une certaine perspicacité.

Les partis et les individus se réclament (bien timidement) d’une position à cette place à droite dans l’hémicycle depuis le RPR de Chirac sous la figure tutélaire de De Gaulle alors que ce dernier a été maintes fois trahi depuis sa disparition par ces politiciens de métier qui n’ont aucune conviction dans leur grande majorité et ne sont motivés que par leurs ronds de serviette et le choix du fauteuil qui accueillera leur séant rebondi.

Reste « l’extrême-droite » qui n’a plus rien « d’extrême » ni même de « droite », cochant au contraire toutes les cases du politiquement correct actuel : pro-mondialiste, donc pro U.E., pro-Otan, donc pro-Ukraine et pro-guerre, elle a été pendant la crise sanitaire pro-vaccins, pro-masques, pro-OMS, pro-répression contre le personnel médical.