Céline: un si mauvais exemple?

par Pierre Lalanne

Ex: http://celinelfombre.blogspot.com

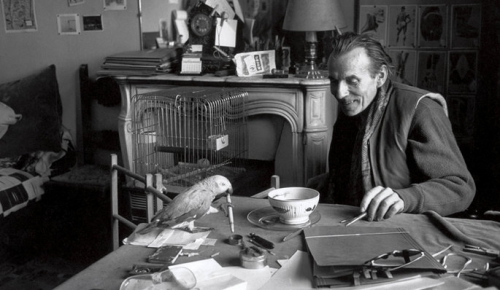

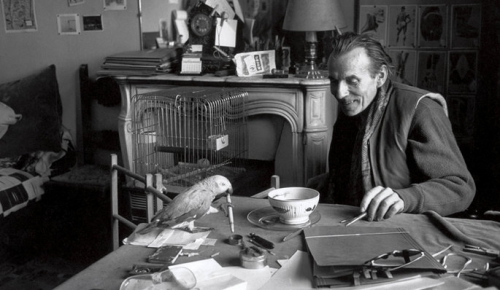

Ah! Céline, bien sûr! Mais, Céline! Il pue un peu, non? Il sent le soufre pour ne pas dire autrement. Il dérange. Damné… Qui a dit : s’il y avait une seule personne en enfer, ce serait lui? Céline, un spectre qui se tient dans un coin du miroir et, chaque matin, nous rappelle notre petitesse et notre extrême fragilité; nous rappelle, avec un grand rire, que tout est vanité.

Un mort qui ne veut pas mourir, c’est embêtant, surtout un écrivain qui se plait à nous montrer si finement notre altruisme, avec un talent si mal utilisé, perdu à tout jamais. Alors, depuis, on s’échine à l’enfouir profondément au fond de tombeau, cercueil de plomb au couvercle scellé et vissé de mensonges. Jusqu’à présent, les résultats sont douteux, beaucoup d’énergie et de temps perdu, il en ressort plus aérien, même la terre n'est pas assez lourde pour le retenir, pas suffisamment acide pour le réduire en poussière.

Céline n’en est pas à un paradoxe près, marqué du signe de la bête hideuse, son spectre s’obstine et conserve pourtant la fluidité de son style. Il s’infiltre partout et gêne par la seule évocation de son souvenir. Présence indésirable, influence néfaste à éloigner à tout prix du commun, surtout des jeunes, qui pourraient bien tomber sur ses livres, sans aucune mise en garde. D’ailleurs, c’est bien ce qui arriva en ce jour d’automne 1932, personne ne s’attendait à cela et pas un pour prévenir du danger, des conséquences. Les dégâts qu’il provoqua alors, nous en ressentons encore aujourd’hui les secousses.

Hélas, il est, depuis, incontournable d’où la nécessité de l’aborder avec une quantité impressionnante de mises en gade, que le danger croît avec l’usage. Tellement, qu’ils réussissent à nous convaincre que nous allons manipuler un produit excessivement dangereux et hautement toxique et cela risque d’amplifier notre jugement, affiner notre esprit critique et anéantir nos valeurs séculaires en moins de temps qu’il en faut pour lire trois lignes. Faut bien avouer qu’ils n’ont pas entièrement tort et, l’effet, est assez instantané.

Il n’y a qu’à constater les faussetés et les avertissements aux étudiants, lorsqu’un texte de Céline est à l’étude dans un cours de littérature (voir les Années Céline qui en font annuellement la nomenclature)… Nazi! Collabo! Haineux! Défaitiste! Pacifiste! Tout y passe. Cela montre bien que dès le départ, il est impératif de fixer l’image de Céline à l’intérieur d’un concept idéologique parfaitement au point qui bloquera toutes nouvelles perspectives originales d’interprétation du phénomène célinien, unique en soi. Céline est bel et bien un phénomène qui va bien au-delà de ce à quoi l'on voudrait le réduire.

Le mouvement réductionniste est général et bien implanté, même ceux, qui osent avouer leur admiration, les spécialistes, sont conscients d’avancer en terrain miné, de marcher sur des œufs lorsqu’ils prennent la parole. Ils sont conscients que chaque mot sera interprété, analysé et un jugement moral confirmé : tampon des officiels, approbation des censeurs, mais gaffe, on vous tient à l’œil. Il est fascinant de remarquer que la majorité de ses défenseurs, de ses admirateurs sont tenus par cette autocensure absolument rodée et admise, celle d’analyser, en s’excusant, et y mettant les bémols habituels, une autocritique justifiant les valeurs à la mode. Cet état d’esprit, qu’on le veuille ou non, pose des limites à la nature de l’œuvre, à son interprétation et à sa compréhension.

Le chercheur, l’admirateur, qu’importe son état, craint par-dessus tout d’être taxé des mêmes péchés que l’écrivain et aussitôt mis demeure de se rétracter au risque de tout perdre, jugement, réputation, emploi, notoriété et sans parler qu’on finira par s’interroger sur sa santé mentale. Les bonnes vieilles méthodes soviétiques ne sont pas perdues pour tout le monde… d’une pathologie l’autre.

Cinquante ans après la mort de Céline, il demeure malsain d’admettre, naïvement, une passion exagérée envers un personnage si encombrant. Malheureusement, cette attitude, compréhensible en soi devant la puissance de «l’opinion», ne peut que conforter ses détracteurs. Au nom de leurs certitudes qui s’insèrent parfaitement dans l’idéologie dominante et du type d’humanisme bêlant qu’ils défendent, les inquisiteurs des temps modernes seront encore plus nombreux à hurler au crime de lèse-majesté.

Entendons-nous bien, chacun de ces prêtres de la rectitude est tout à fait conscient que cette idéologie n’est en fait qu’un leurre posé sur une réalité sociale et économique bien pire que celle qu’ils affirment vouloir défendre.

Le plus grand danger qui guette Céline, ne vient pas de ses écrits en tant quel tel, ils ne sont qu’un prétexte à des haines bien plus pernicieuses, mais de leur appropriation par des experts qui, tout en démontrant son génie littéraire, portent des jugements moraux sur une partie de ses œuvres et qui, fondamentalement, n’ont rien à voir avec la nature de leurs recherches.

En fait, le plus grand danger qui guette Céline, c’est de l’arracher à ses lecteurs et d’en limiter la lecture afin qu’il ne devienne qu’un simple objet d’études entre gens sérieux et non plus, tout d’abord, un écrivain du «peuple», qui sait comment l’atteindre, avec des éclats de rire à répétition et un plaisir sans cesse renouvelé. Céline n’a jamais écrit pour les intellectuels, il est probablement le seul écrivain «reconnu» qui n’appartient pas à une élite littéraire ou une école.

Céline est seul et appartient à ceux qui sont seuls et ne se reconnaissent pas dans un monde entièrement déshumaniser et qui subit lourdement le poids de l’injustice et du mensonge. À ceux-là, qui voient en Céline une bouffée d’air pur, sont accusés bêtement d’êtres de vils réactionnaires, uniquement parce que pas dupes du tout sur la nature et la longueur des couleuvres à avaler.

C’est ainsi, l’on voudrait bien, d’une manière ou d’une autre, régler définitivement le «cas Céline»; c’est-à-dire, de le classer, au mieux en tant qu’écrivain de la nostalgie et au pire comme le pire des antisémites, le figer définitivement dans des articles de dictionnaires et d’encyclopédies afin de bien insister sur la l’ambigüité et la dangerosité du personnage.

En effet, pour les générations qui se succèdent, il est important d’établir hors de toute contestation que le XXe siècle fut celui de la folie meurtrière où la hiérarchisation des massacres est plus importante que ces véritables causes; que Céline a bien marqué la littérature de son temps, mais, reste isolé parce que son temps marque un arrêt brusque dans l’avancé de la civilisation humaine. Céline représente le symbole de ce siècle de barbarie, comme si tout le mal contenu en l’homme passait nécessairement par sa plume.

Pourtant, un problème demeure pour ceux qui cherchent à l’enfermer dans une idéologie, c’est que Céline se situe bien au-dessus de toutes les idéologies de son siècle et bien peu se risquent à approfondir cette question pourtant fondamentale. On s’acharne à vouloir le définir avec des préjugés propres à nos propres valeurs et prénotions élaborées en fonctions d’évènements qui répondent essentiellement aux conditions politiques de l’après-guerre; fallait bien éduquer l’opinion et dénicher des boucs émissaires responsables de tout ce gâchis.

Un personnage tel que Céline ne s’explique pas seulement en fonction de la «banalité» des évènements politiques de son temps. Céline surplombe son époque et la transcendent et c’est ce qui est impossible à admettre, car, il s’agit de remettre en question l’ensemble des schèmes de références à son égard et une certaine relecture «objective» de l’histoire en relativisant l’ensemble des évènements et, surtout, ne pas les isoler de leur contexte.

Toujours, lorsque l’on évoque Céline, le premier concept à retenir devrait être l’importance absolue de l’imaginaire sur la réalité; la réalité étant seulement un support à cet imaginaire qu’il amplifie jusqu’à la faire exploser; ce qui peut donner des résultats, avouons-le, assez fascinants.

Pour Céline, la réalité est vulgaire et l’imaginaire raffiné, ce n’est pas autre chose qu’il tente d’expliquer dans ses «Entretiens avec le professeur Y» ou par les différentes entrevues qu’il accorde dans ses dernières années de vie. Dans «bagatelles pour un massacre», ce n’est pas pour rien qu’il oppose farouchement l’imaginaire et la beauté des ballets, à la vulgarité du matérialisme de la société dans lequel il vit, symboliquement représenté par le «l’esprit juif».

Fondamentalement, Céline n’est pas plus violent envers les juifs que les communistes ne le sont avec les bourgeois… Souvenons-nous : «l’humanité ne connaîtra le bonheur que lorsque le dernier curé aura été pendu avec les tripes du dernier capitaliste» Violence pour violence… appel au meurtre pour appel au meurtre tout cela, dans le fond, se vaut, mais inutile de revenir là-dessus, le jugement est définitif et pour des lustres.

Pour Céline, c’est la lutte de l’imaginaire contre la réalité des choses qui compte, le reste demeure conjoncturel et c’est pour cela qu’il échappe à toute tentative de banalisation et l’acharnement des uns et des autres à vouloir comprendre. La seule évocation de son nom, n’a pas fini de déchainer les passions, les affrontent qui s’emportent d’un extrême à l’autre, haine ou engouement ou raison contre l’instinct.

«La vraie haine, elle vient du fond, elle vient de la jeunesse, perdue au boulot sans défense. Alors celle-là qu’on en crève. Y en aura encore si profond qu’il en restera tout de même partout. Il en jutera assez sur la terre pour qu’elle empoisonne, qu’il pousse plus dessus que des vacheries, entre des morts, entre des hommes.» «Mort à Crédit» dans «Céline en verve» de Pierre Horay 1972. p.101

Alors, un si mauvais exemple, notre Ferdinand Bardamu, ballotté dune tempête à l’autre jusqu’à épuisement, jusqu’à la mort? Peut-être bien, peut-être pas. C’est selon! Après tout, les bons exemples courent les rues, nous n’avons qu’à nous édifier à voir s’épuiser nos élites dans un sens et dans un autre pour s’en convaincre.

Pierre Lalanne

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

LVDC. —

LVDC. — LVDC. —

LVDC. —

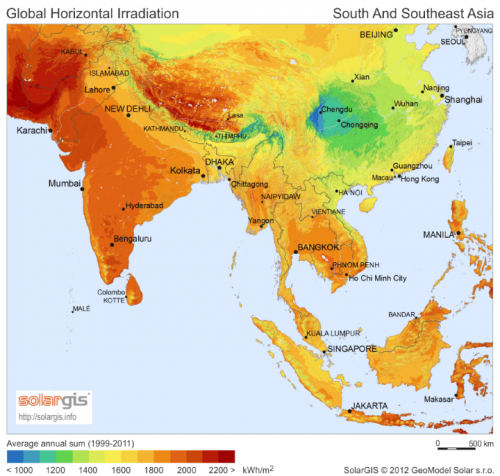

Japan had a one-year strategic reserve of oil. Its stark choice was either run out of oil, fuel, and scrap steel over 12 months or go to war while it still had these resources. The only other potential source of oil for Japan was the distant Dutch East Indies, today Indonesia.

Japan had a one-year strategic reserve of oil. Its stark choice was either run out of oil, fuel, and scrap steel over 12 months or go to war while it still had these resources. The only other potential source of oil for Japan was the distant Dutch East Indies, today Indonesia.

De Particratie (Aspekt 2016) is een werk van de aanstormende intellectueel Arnout Maat. Vanuit zijn achtergrond in geschiedenis, politicologie en politieke communicatie presenteert hij een relaas over het huidige politieke bestel. De essentie is dat politieke partijen al een eeuw lang een véél grotere rol spelen in de representatieve democratie dan ooit door onze grondwet is bedoeld. “De particratie van binnenuit omvormen to een democratie, zoals D66 ooit poogde te doen, is onmogelijk: alsof men een rijdende auto probeert te repareren”, zo vat Maat zijn relaas op de achterflap samen.

De Particratie (Aspekt 2016) is een werk van de aanstormende intellectueel Arnout Maat. Vanuit zijn achtergrond in geschiedenis, politicologie en politieke communicatie presenteert hij een relaas over het huidige politieke bestel. De essentie is dat politieke partijen al een eeuw lang een véél grotere rol spelen in de representatieve democratie dan ooit door onze grondwet is bedoeld. “De particratie van binnenuit omvormen to een democratie, zoals D66 ooit poogde te doen, is onmogelijk: alsof men een rijdende auto probeert te repareren”, zo vat Maat zijn relaas op de achterflap samen.