mercredi, 03 février 2010

José Antonio et le national-syndicalisme, 50 ans après

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987

José Antonio et le National-Syndicalisme, 50 ans après

par Frédéric Meyer

Le 29 octobre 1933, deux mois après la chute du gouvernement de centre-gauche de Ma-nuel Azaña, trois jeunes gens organisaient au Théatre de la Comédie de Madrid un meeting qualifié vaguement "d'affirmation nationale": un héros de l'aviation, Julio Ruiz de Alda, un professeur de droit civil, Alfonso Garcia Valdecasas, et un jeune aristocrate, espoir du Bar-reau madrilène, José Antonio Primo de Rivera. L'histoire devait retenir cette réunion, re-transmise par radio mais passée pratiquement inaperçue dans la presse, comme acte de fon-dation de la Phalange espagnole.

Justice et Patrie

________________________________________________

Lorsque les trois orateurs montent à la tribune, près de 2000 personnes se pressent dans la salle. Militaires, monarchistes, traditionnalistes, républicains-conservateurs, syndicalistes-révolutionnaires, étudiants et simples curieux composent un public aussi hétéroclite qu'en-thousiaste. Pour le dernier orateur, l'expectative est à son comble. Pâle, un peu crispé, ce-lui que l'Espagne entière appelera bientôt "José Antonio" s'avance vers l'estrade. Déjà, la chaude parole du jeune tribun pénètre incandescente dans les esprits et capte irrésistiblement l'émotion de l'auditoire. Le philosophe Unamuno se dira impressionné par la hauteur poé-tique et la radicale nouveauté du discours. En quelques mots, le futur leader de la Phalange présente son mouvement. Il s'agit -dit-il- d'un "anti-parti", "ni de droite ni de gauche", "au-dessus des intérêts de groupe et de classe", ses moyens et ses fins seront avant tout: le respect des valeurs éternelles de la personne humaine; l'irrévocable unité du destin de l'Espagne; la lutte contre le séparatisme; la participation du peuple au pouvoir -non plus au moyen des partis politiques, instruments de désunion de la communauté mais au travers des entités naturelles que sont la famille, la commune et le syndicat; la défense du travail de tous et pour tous; le respect de l'esprit religieux mais la distinction de l'Eglise et de l'Etat; la restitution à l'Espagne du sens universel de sa culture et de son histoire; la violence, s'il le faut, mais après avoir épuisé tous les autres moyens car "il n'y a pas d'autre dialectique ad-missible que celle des poings et des revolvers quand on porte atteinte à la Justice et à la Patrie. Enfin, une nouvelle manière d'être: "il faut adopter devant la vie entière l'esprit de service et de sacrifice, le sens ascétique et militaire de la vie". Il conclut sous les ovations "le drapeau est levé. Nous allons maintenant le défendre avec poésie et gaieté."

Rejetée par la droite pour sa conception avancée de la justice sociale et combattue par la gauche pour son respect de la tradition et sa vision chrétienne du monde, la Phalange de Jo-sé Antonio allait connaître une vie aussi courte qu'agitée. Son histoire se confond dans une large mesure avec celle de son fondateur, dont le destin tragique -il fut exécuté à l'âge de 33 ans- apparaît empreint d'une profonde solitude de son vivant comme après sa mort.

Une famille de militaires et de propriértaires ruraux

________________________________________________

José Antonio naît à Madrid le 24 avril 1903, dans une famille de militaires et de pro-priétaires ruraux. Fils du Général Primo de Rivera, Marquis d'Estella et Grand d'Espagne -qui sera investi de pouvoirs dictatoriaux par le Roi Alphonse XIII de 1923 à 1930- il est l'aîné de six enfants. Sa prime jeunesse se passe à Algeciras, ville andalouse dont était ori-ginaire son père. En 1923, à peine sorti de la faculté de droit, José Antonio s'inscrit au bar-reau de la capitale. Il se consacre entièrement à sa profession d'avocat qu'il exerce brilla-ment et pour laquelle il éprouve une véritable passion. La politique ne s'emparera d'abord de lui que pour des raisons familiales.

En 1930, le Général Miguel Primo de Rivera meurt dans un modeste hôtel de Paris où il vi-vait en exil depuis la chute de son régime. Alors commence l'activité politique de José An-tonio, centrée presque exclusivement, en ce début, sur la défense de la mémoire de son pè-re. Il mène cette entreprise avec véhémence, ce qui ne l'empêche pas de reconnaître honnê-tement les erreurs de la dictature. Il adhère d'abord à l'Union monarchique dont il sera quelques mois le secrétaire général adjoint. Peu de temps après, il se présente comme can-didat au Parlement. Malgré ses 28.000 voix, il est battu. Les élections dégagent une majo-rité de centre-gauche. José Antonio ne tarde pas à perdre ses illusions sur la monarchie qu'il qualifie "d'institution glorieusement défunte". Parallèlement, il complète et appro-fondit sa culture politique. Jusque là, il avait surtout fréquenté les auteurs classiques et les traités de philosophie du droit. Il se plonge désormais dans la lecture de Lénine, Marx, Spengler, Sorel, Laski, et surout des Espagnols Unamuno et Ortega y Gasset.

1933 est une année clef dans la vie de José Antonio. Avec la fondation de la Phalange, il entre définitivement dans l'arène politique. A peine né, son mouvement se lance dans la ba-taille électorale. Le 19 novembre 1934, il compte deux élus: José Antonio et Moreno Her-rera. Aux Cortès, José Antonio exerce une véritable fascination. Ses discours, imprégnés d'un profond mysticisme et d'un souffle prophétique font chanter les imaginations. Il s'af-firme comme un poète de la politique. De la Phalange, il dit "ce n'est pas une manière de penser, c'est une manière d'être". Voici, d'après les souvenirs de l'Ambassadeur des Etats-Unis, Bowers, comment José Antonio apparaissait à ceux qui l'approchaient: "...il était jeune et extrêmement séduisant. Je revois sa chevelure noire comme le jais, son visage min-ce et olivâtre. Il était courtois, modeste, plein de prévenances...C'était un héros de roman de cape et d'épée. Je le reverrai toujours tel que je le vis pour la première fois, grand, jeu-ne, aimable et souriant, dans une villa de Saint Sébastien".

Phalange et J.O.N.S.

________________________________________________

En février 1934, la Phalange fusionne avec un autre groupe, créé en 1931 à l'initiative de deux jeunes intellectuels, Ramiro Ledesma Ramos et Onesimo Redondo: les J.O.N.S. Le mouvement prend son nom définitif de Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista (FE de las JONS). Le nouveau parti adopte le drapeau anarchiste rouge et noir, frappé de cinq flèches croisées (blason d'Isabelle Ière de Castille) et d'un joug (blason de Ferdinand V d'Aragon). La fusion de ces deux emblèmes symbolise l'unité espagnole, née de l'union des couronnes d'Aragon et de Castille.

En février 1934, la Phalange fusionne avec un autre groupe, créé en 1931 à l'initiative de deux jeunes intellectuels, Ramiro Ledesma Ramos et Onesimo Redondo: les J.O.N.S. Le mouvement prend son nom définitif de Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista (FE de las JONS). Le nouveau parti adopte le drapeau anarchiste rouge et noir, frappé de cinq flèches croisées (blason d'Isabelle Ière de Castille) et d'un joug (blason de Ferdinand V d'Aragon). La fusion de ces deux emblèmes symbolise l'unité espagnole, née de l'union des couronnes d'Aragon et de Castille.

Le 5 octobre 1934, le premier Conseil National du mouvement élit José Antonio Chef Na-tional à une voix de majorité. A 31 ans, encore en pleine jeunesse, il ignore qu'au terme de deux années, parmi les plus fébriles de l'histoire d'Espagne, le sceau de la mort paraphera son message.

En 1935, ses préoccupations sociales s'affirment plus nettement. L'idéologie restera tou-jours à l'état d'esquisse. Mais on y trouve des lignes de force et des analyses à valeur d'o-rientation. L'une des idées majeures de José Antonio s'exprime en deux mots: unité natio-nale. Patriote, plus que nationaliste, il s'oppose à toute forme de séparatisme. Mais c'est la justice sociale qui seule peut faire cette unité nationale. Seule, elle peut constituer la "base" sur laquelle "les peuples retourneront à la suprématie du spirituel". La Patrie -déclare José Antonio- est une unité totale, où s'intègrent tous les individus et toutes les classes. Elle ne peut être le privilège de la classe la plus forte, ni du parti le mieux organisé. La Patrie est une unité transcendante, une synthèse indivisible, qui a des fins propres à accomplir." Par-tant de cette prémisse, son programme propose: la défense de la propriété individuelle mais après la nationalisation des banques et des services publics, l'attribution aux Syndicats de la plus-value du travail, la réforme agraire en profondeur et la formation de patrimoines com-munaux collectifs. Il faut -dit-il- "substituer au capitalisme la propriété familiale, com-munale et syndicale". Traité de "national-bolchévik", José Antonio riposte en dénonçant le "bolchévisme des privilégiés": "...est bolchevik celui qui aspire à obtenir des avantages matériels pour lui et pour les siens, quoi qu'il arrive; est antibolchevik, celui qui est prêt à se priver de jouissances matérielles pour défendre des valeurs d'ordre spirituel". La Pha-lange s'explique donc par la volonté de renvoyer dos à dos la gauche et la droite et de réa-liser une synthèse de la révolution et de la tradition.

Prolégomènes de la guerre civile

________________________________________________

En décembre 1935, les Cortès sont dissoutes, à l'issue de la septième crise ministérielle de l'année. En vain, José Antonio tente de rompre l'isolement de son mouvement. Des en-voyés phalangistes discutent à plusieurs reprises avec le leader syndicaliste-révolutionnaire Angel Pestaña. D'autres entrent en contact avec Juan Negrin, un des principaux repré-sentants de la fraction non-marxiste du parti socialiste. Mais ces négociations répétées n'a-boutissent à aucun accord. A la veille des élections de février 1936, obsédé par l'éventualité d'une seconde révolution socialo-marxiste -après la tentative manquée d'octobre 1934- José Antonio suggère la création d'un large front national. Proposition sans lendemain! L'échec des pourparlers -cette fois avec des dirigeants de droite- laisse la Phalange en de-hors du "Bloc national", coalition comprenant les conservateurs-républicains, les démo-crates-chrétiens, les monarchistes, les traditionnalistes carlistes, les agrariens et les divers modérés de droite. Cinq mois plus tard, ce "Bloc national" constituera l'essentiel des forces civiles qui soutiendront le soulèvement militaire.

Aux élections, la gauche reprend l'avantage. Le Front populaire s'installe au pouvoir sous la direction de Manuel Azaña. Pour la Phalange, le scrutin a été un désastre. Paradoxale-ment, le mouvement enregistre un afflux extraordinaire d'adhésions. Il ne comptait que 15.000 adhérents début 1936, pour la plupart étudiants et employés, il en aura 500.000 à la fin de l'année. Jusqu'alors les militants de la Phalange se recrutaient à droite comme à gau-che. A l'inverse au lendemain de la victoire du Front populaire, les nouveaux venus pro-viennent presque exclusivemrnt des partis de droite.

Dès son arrivée au pouvoir, le Front populaire ordonne la clôture de tous les centres de la Phalange et l'interdiciton de ses publications. Le 14 mars, José Antonio est incarcéré en même temps que la quasi totalité des membres du Comité exécutif et près de 2.000 mili-tants. Il ne recouvrera plus jamais la liberté. Le jour même de sa détention, José Antonio déclare: "aujourd'hui, deux conceptions totales du monde s'affrontent. Celle qui vaincra in-terrompra définitivement l'alternance. Ou la conception spirituelle, occidentale, chrétienne, espagnole, avec ce qu'elle suppose de sacrifice, mais aussi de dignité individuelle et poli-tique, vaincra, ou vaincra la conception matérialiste, russe, de l'existence...".

Héritière de structures incompatibles avec la démocratie libérale, se heurtant à l'hostilité et à la frénésie révolutionnaire de la gauche, survenant enfin en pleine crise mondiale du libé-ralisme, la IIème République espagnole s'achemine irrémédiablement vers le désastre. Dans la phase finale, le désordre public, véritable plaie du régime, prend des proprotions alar-mantes. De février à juin 1936, on ne compte pas moins de 269 morts et 1287 blessés. At-téré, le leader socialiste Prieto commente: "Nous vivons déjà une intense guerre civile".

A droite, les complots se multiplient. Averti du soulèvement national qui se prépare, le chef de la Phalange donne son accord définitif aux militaires à la fin du mois de juin. Dans l'es-prit de José Antonio, le soulèvement -auquel il n'accepte de collaborer qu'à la dernière heure- est l'ultime recours pour stopper l'autodestruction de la société espagnole. A tort, il croit que la majeure partie de l'armée se soulèvera et que le reste suivra peu de temps après. Cette illusion explique son attitude ultérieure. Lorsque le putsch s'avèrera inefficace, son angoisse, sa préoccupation essentielle sera d'éviter la guerre civile. Pour cela, de sa prison, il essaiera désespérément de persuader les belligérants de négocier par tous les moyens: comme en ont témoigné les ministres du Front Populaire Prieto et Echevarria.

Le 12 juillet 1936, Calvo Sotelo, chef de l'opposition, est enlevé sur ordre du gouverne-ment puis assassiné. La découverte de son cadavre met le feu aux poudres. Le 18 juillet, l'armée du Maroc, commandée par le Général Franco, se soulève. La guerre civile com-mence. Elle ne s'achèvera que le 1er avril 1939.

Dès le début du conflit, la Phalange paie le prix du sang. En l'espace de quelques mois, 60% de ses dirigreants sont tués: tombés dans des embuscades ou assassinés en prison. Condamné à mort par un "tribunal populaire", José Antonio est fusillé le 20 novembre, malgré l'intervention de plusieurs diplomates étrangers et du Foreign Office britannique. En pleine tourmente, la Phalange se retrouve décapitée. Trop peu nombreux, les quelques ca-dres rescapés s'avèrent incapables d'assimiler l'énorme avalanche de recues.

Franco met la Phalange au pas

___________________________________________

Cinq mois plus tard, le Conseil national, soucieux de bien marquer son indépendance à l'é-gard des militaires, décide d'élire Manuel Hedilla second chef national. Mais il est alors trop tard; l'Etat Major et Franco ne l'entendent pas ainsi! Le lendemain, 19 avril 1937, Franco annonce la fusion de tous les partis politiques insurgés contre le Front populaire et la création d'un nouveau mouvement: la "Phalange Traditionnaliste". Beaucoup de phalan-gistes accepteront le fait accompli, d'autres résisteront. Manuel hedilla, estimant que cette unification forcée revient à faire perdre toute autonomie à la Phalange et "neutralise" son idéal social et révolutionnaire, refuse de s'incliner. La réaction est immédiate. Accusé de ré-bellion, déféré devant un tribunal, le second chef de la Phalange sera condamné à mort, condamnation commuée par la suite en détention de 1937 à 1946.

Après l'éviction de Manuel Hedilla, une Phalange "proscrite", dissidente et plus ou moins clandestine s'organise en marge du régime. Elle ne cesse de dénoncer la "récupération" et la "trahison" de Franco mais son action politique demeure très limitée. La Phalange Tradition-naliste, appelée bientôt Movimiento, reprend les mots d'ordre du phalangisme originel en les dépouillant progressivement de leur contenu. Très vite, le Caudillo comprend le parti qu'il peut tirer de l'instauration d'un culte voué à José Antonio. Il exalte son exemple et son sacrifice, élimine de sa doctrine les sujets dangereux et mène l'Espagne par des chemins fort différents de ceux que José Antonio voulait emprunter. Encore tout récemment, le beau-frère du Caudillo, Ramón Serrano Suñer, Ministre de 1938 à 1942, déclarait sans dé-tours, "Franco et José Antonio n'avaient ni sympathie ni estime l'un pour l'autre... Ils se trouvaient dans des mondes très éloignés par leurs mentalités, leurs sensibilités et leurs idéologies... Il n'y eut jamais de dialogue politique, ni d'accord entre les deux!

La mort du Caudillo, en 1975, allait sonner le glas du Movimiento (non point de la Phalange car la référence à celle-ci avait déjà été supprimée par la loi organique de l'Etat du 14 décembre 1966), dont la plupart des représentants devaient se rallier rapidement au nouveau régime mis en place sous la conduite du Roi Juan Carlos et de son Premier Ministre, ex-secrétaire général du Movimiento, Adolfo Suarez.

Pendant près de 40 ans, les personnalités les plus diverses affirmèrent leur foi phalangiste ou rendirent hommage aux vertus du "Fondateur". Manuel Fraga Iribarne, leader de l'op-position conservatrice, écrivait: "La postérité verra en José Antonio...le premier homme po-litique de l'Espagne contemporaine" (1961). Joaquim Ruiz-Gimenez, principal responsable des catholiques de gauche, exaltait "l'élégance de son esprit" et "la noblesse de son âme" (1961). Eduardo Sotillos, porte-parole du gouvenement socialiste, citait abondamment José Antonio dans une apologie de la révolutioon nationale-syndicaliste ("Ariel", 1963) et ses propos élogieux n'auraient sans doute pas été démentis par le ministre socialiste de l'In-térieur, José Barrionuevo, alors haut responsable du Movimiento.

On comprend que l'historiographie post-franquiste hésite encore entre le silence, la polé-mique ou la condamnation d'ensemble lorsqu'elle aborde l'étude d'un passé aussi embar-rassant. Gageons cependant que les interprétatiosn-schématisations qui prédominent au-jourd'hui, ne tarderont pas à lasser. Jean Jaurès, dont le talentueux esprit jette parfois de soudaines clartés, déclarait en 1903 au Parlement, dans une formule suggestive que les historiens de la Phalange devraient méditer: "Pour juger le passé, il aurait fallu y vivre; pour le condamner, il faudrait ne rien lui devoir".

Frédéric MEYER.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, espagne, national-syndicalisme, années 30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 02 février 2010

La Chandeleur et l'argent

La Chandeleur et l’argent

Ex: http://fortune.fdesouche.com/

Étymologiquement parlant, la chandeleur, (autrefois la chandeleuse), vient du mot chandelle.

L’une des origines de la Chandeleur remonte aux Parentalia romaines: fête annuelle en l’honneur des morts, et au cours de laquelle ils veillaient, éclairés de cierges et de torches, en honorant Pluton et les dieux.

Chandeleur est aussi reliée au dieu Pan. Durant une nuit, les adeptes parcouraient les rues de Rome en portant des flambeaux. La chandeleur c’est aussi une croyance née d’une symbolique d’origine celte. La crêpe symbolise la roue solaire et le don aux divinités sans lequel le blé serait altéré.

Dans la religion catholique la Chandeleur est le jour de la présentation de Jésus au temple, 40 jours après Noël, jour de sa naissance. Cette christianisation de la Chandeleur se fait en 472, lorsque le pape Gélase Ier organise des processions aux chandelles qui symbolisent « Jésus lumière d’Israël ».

La crêpe elle-même évoque le disque solaire, ainsi que les offrandes alimentaires. La Chandeleur marque l’ouverture de la période de Carnaval. C’est en même temps, un signe de renaissance, de promesse d’avenir. La crêpe est censée exorciser la misère et le dénuement.

Il faut pour cela garder la première qui sera, tout au long de l’année, jusqu’à la Chandeleur suivante, garante de la prospérité. Cette crêpe que l’on ne mange pas est la survivance du rite de l’offrande. On mettait parfois un « louis d’or » dans la crêpe.

Cette coutume de la Chandeleur varie selon les pays et les régions, ainsi dans certaines régions cette crêpe était ensuite pliée autour de la pièce d’or et placée sur le haut de l’armoire de la chambre du maître de maison. Les débris de la crêpe de l’an passé étaient alors récupérés et la pièce qu’elle contenait donnée au premier pauvre rencontré. Si on respectait tous ces rites on était assuré, disait-on, d’avoir de l’argent toute l’année.

Une autre coutume de la Chandeleur consistait à tenir une pièce d’or dans la main gauche, tandis que de la droite on faisait sauter la première crêpe. Si la crêpe retombe correctement retournée dans la poêle on ne manquera pas d’argent pendant l’année.

Aujourd’hui où les pièces d’or sont rares on a pris l’habitude de faire sauter les crêpes en tenant dans une main la pièce de monnaie la plus importante en possession de la famille.

16:02 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditions, folklore |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nato-Ue: le nuove strategie degli Usa

Nato-Ue: le nuove strategie degli Usa

La Clinton e la Albright sostengono che l’Europa e l’Alleanza Atlantica devono rafforzare la collaborazione

Andrea Perrone

La Nato chiede all’Unione europea una più stretta collaborazione militare nell’ambito di una nuova visione strategica per il XXI secolo.

La Nato chiede all’Unione europea una più stretta collaborazione militare nell’ambito di una nuova visione strategica per il XXI secolo.

A promuovere l’operazione sono stati l’attuale segretario di Stato americano, Hillary Rodham Clinton (nella foto con Sarkozy), e la sua omologa - ormai ex - Madeleine Albright, che ora guida il gruppo di saggi dell’Alleanza Atlantica. La Clinton, giunta venerdì a Parigi, ha incontrato il capo dell’Eliseo Nicolas Sarkozy, il suo consigliere alla sicurezza nazionale, Jean-David Levitte e il ministro degli Esteri Bernard Kouchner, a un anno dal rientro del Paese nel Consiglio militare integrato della Nato, per discutere come verrà presieduto dalla Francia, a partire dal prossimo 1 febbraio, il Consiglio di sicurezza dell’Onu. Per l’occasione il segretario Usa ha pronunciato un discorso all’École Militaire di Parigi sul concetto di sicurezza europea considerato un pilastro per la politica estera degli Stati Uniti. Il segretario Usa ha così riconfermato “l’impegno di Washington a lavorare con gli alleati della Nato e con la Russia per rafforzare la sicurezza dinanzi alle nuove minacce emerse nel 21mo secolo, dal terrorismo ai cyberattacchi fino alle catastrofi naturali”. Nel corso del suo intervento poi la Clinton ha cercato di indorare la pillola affermando che gli Usa sono “impegnati a esplorare i modi in cui la Nato e la Russia possono migliorare la loro partnership, dandoci migliori assicurazioni l’un l’altro sulle nostre rispettive azioni ed intenzioni”. A un certo punto però ha toccato le note dolenti dei rapporti Washington-Mosca, ovvero l’allargamento della Nato e i progetti per lo scudo antimissile. E ha attaccato la politica estera russa affermando che gli Usa si oppongono “a qualsiasi sfera di influenza in Europa” facendo riferimento alla guerra russo-georgiana dell’agosto 2008. A suo dire invece “la Nato e l’Ue hanno aumentato la sicurezza, la stabilità e la prosperità nel continente” e che questo ha accresciuto la sicurezza della Russia. Infine, la Clinton ha superato ogni limite affermando che il dispiegamento di uno scudo antimissile renderà l’Europa un posto più sicuro e questa sicurezza potrebbe estendersi alla Russia, se Mosca deciderà di cooperare con Washington. Un’ipotesi poco probabile visto che lo scudo verrà dislocato soltanto per alzare la tensione e contenere la Russia.

La Albright (72 anni) ha incontrato invece a Bruxelles gli europarlamentari e in quel contesto è stata più esplicita sottolineando la necessità “di massimizzare la collaborazione con l’Ue e fare maggior uso della consultazione politica”.

L’ex segretario di Stato Usa si è occupato di politica estera negli anni 1997-2001, quando la Nato ha lanciato la sua prima azione militare nella ex Jugoslavia, mantenendo stretti rapporti con gli albanesi più estremisti. La Albright è stata nominata lo scorso anno a presiedere un comitato di 12 esperti incaricato di consigliare il segretario generale della Nato, Anders Fogh Ramussen, su una versione aggiornata di “concetto strategico” per l’alleanza militare con la pubblicazione anche di un documento.

La strategia dell’ex segretario ha posto l’accento sulle nuove minacce alla sicurezza che vanno dagli attacchi cibernetici al terrorismo fino ai problemi riguardanti la sicurezza energetica, con un accento particolare al modo in cui l’Alleanza Atlantica dovrebbe saper rispondere. Per la Albright la soluzione ai problemi non dovrebbe essere l’autocompiacimento che, a suo dire, costituisce una grave minaccia, ma la fedeltà al principio fondatore della Nato - la difesa militare dei suoi membri da un attacco armato (art. 5) - dovrebbe rimanere il fulcro dell’organizzazione. Ora che gli Stati membri sono diventati 28 la necessità sarà quella di tener conto delle nuove minacce e in virtù dell’espansione dell’Ue, della riduzione dei bilanci è - secondo la Albright - necessario evitare di dividere o duplicare le attività della Nato e dell’Unione europea. A questo punto il responsabile del team di esperti ha lanciato i suoi strali contro la Russia affermando che è solo un partner della Nato e non ha lezioni da dare. Dal canto suo il servizio stampa dell’Assemblea di Strasburgo ha riportato testualmente le parole dell’ex segretario che ha dichiarato: “La Russia è un partner tra i tanti, e non sarà a lei a insegnare a una vecchia scimmia a fare le smorfie”.

Proseguendo nel suo intervento l’ex segretario americano ha ricordato che il team di esperti da lei guidato sta proseguendo il suo lavoro per elaborare un documento sulla strategia della Nato per il XXI secolo, che sarà pronto prima del vertice di Lisbona del novembre prossimo, quando dovrà essere adottato da tutti i membri dell’Alleanza Atlantica.

30 Gennaio 2010 12:00:00 - http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=554

00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, actualité, politique internationale, affaires européennes, impérialisme, hégémonisme, géopolitique, etats-unis, union européenne, parlement européen, atlantisme, alliance atlantique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La main invisible des Etats-Unis

Bernhard TOMASCHITZ :

La main invisible des Etats-Unis

Sur les instruments indirects de la puissance politique américaine : « USAID », « Freedom House » et « National Endowment for Democracy »

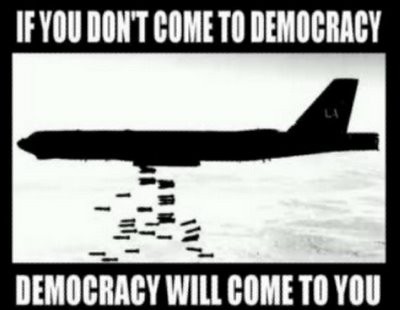

Pour répandre la « démocratie libérale » dans le monde et, simultanément, pour étayer leur position hégémonique, les Etats-Unis ne se contentent pas de faire des guerres mais se servent aussi d’un bon nombre d’organisations et d’institutions. Parmi celles-ci, il y en a une, l’ « United States Agency for International Development », ou, en abrégé « USAID », qui occupe une place particulièrement importante. Les activités de cette agence indépendante, dont le siège se trouve dans l’immeuble Ronald Reagan à Washington, ne se limitent pas aux seules régions habituelles, qui ont besoin d’une aide au développement, comme, par exemple, pour construire des routes ou des hôpitaux. Elle soutient aussi, comme elle le signale elle-même, « les objectifs de la politique extérieure américaine en apportant une aide aux partenaires locaux des Etats-Unis, afin de pouvoir rétablir dans les pays cibles ravagés par la guerre la paix et la démocratie ». Son objectif principal semble être de favoriser des « changements politiques » dans des pays récalcitrants, qui refusent de suivre l’exemple de « la Cité lumineuse sur la colline », c’est-à-dire les Etats-Unis, comme ils aiment à se décrire eux-mêmes. Car, comme l’affirme tout de go la ministre américaine des affaires étrangères Hillary Clinton, avec un sentiment de supériorité bien yankee, « le monde a besoin d’une direction ».

Pour répandre la « démocratie libérale » dans le monde et, simultanément, pour étayer leur position hégémonique, les Etats-Unis ne se contentent pas de faire des guerres mais se servent aussi d’un bon nombre d’organisations et d’institutions. Parmi celles-ci, il y en a une, l’ « United States Agency for International Development », ou, en abrégé « USAID », qui occupe une place particulièrement importante. Les activités de cette agence indépendante, dont le siège se trouve dans l’immeuble Ronald Reagan à Washington, ne se limitent pas aux seules régions habituelles, qui ont besoin d’une aide au développement, comme, par exemple, pour construire des routes ou des hôpitaux. Elle soutient aussi, comme elle le signale elle-même, « les objectifs de la politique extérieure américaine en apportant une aide aux partenaires locaux des Etats-Unis, afin de pouvoir rétablir dans les pays cibles ravagés par la guerre la paix et la démocratie ». Son objectif principal semble être de favoriser des « changements politiques » dans des pays récalcitrants, qui refusent de suivre l’exemple de « la Cité lumineuse sur la colline », c’est-à-dire les Etats-Unis, comme ils aiment à se décrire eux-mêmes. Car, comme l’affirme tout de go la ministre américaine des affaires étrangères Hillary Clinton, avec un sentiment de supériorité bien yankee, « le monde a besoin d’une direction ».

Les choses ont le mérite d’être claires : le renforcement constant de la position hégémonique est le leitmotiv permanent de la politique étrangère des Etats-Unis, indépendamment du fait que le président en place est un démocrate ou un républicain. Il n’y a de différences que dans la manière de faire valoir les intérêts américains : si les républicains, comme sous la présidence de George W. Bush, recourent à des moyens généralement militaires (la guerre contre l’Irak l’a prouvé de manière emblématique), les démocrates cherchent à agir de manière plus douce sur l’échiquier international, en camouflant plus habilement leurs intentions.

Quand il s’agit de maintenir et d’étendre le rôle hégémonique de l’Amérique dans le monde, alors les Etats-Unis n’hésitent pas à débourser des sommes d’argent considérables. En cette année 2009, le budget de l’USAID s’élève à quelque 54 milliards de dollars. L’organisation consacre dans ce contexte des sommes énormes, des dizaines voire des centaines de millions de dollars, à des Etats qui ne sont pas, à proprement parler, des pays en voie de développement. Ainsi, le Kosovo recevra en cette année 2010 une centaine de millions de dollars pour garantir son indépendance, qu’il a proclamée unilatéralement voici deux ans contre la Serbie. Car, c’est, paraît-il, un « défi urgent », de mettre sur pied, dans cette province sécessionniste de la Serbie méridionale, des structures administratives en état de fonctionner, cas c’est une condition essentielle « pour intégrer le Kosovo dans les structures ouest-européennes et transatlantiques ». De même, devront aussi être tôt ou tard intégrés dans les « structures transatlantiques », c’est-à-dire dans l’OTAN, des pays comme la Bosnie-Herzégovine et même la Serbie, l’alliée traditionnelle de la Russie dans les Balkans, contre laquelle le pacte militaire animé par Washington avait déclenché une guerre en 1999.

L’USAID soutient également des organisations américaines non étatiques dont les objectifs sont tournés vers l’extérieur et qui se donnent pour but de répandre la « démocratie libérale ». Parmi celles-ci, nous avons avant tout la « National Endowment for Democracy » (NED), fondée en 1983 par le Président Ronald Reagan. La NED a reçu récemment 100 millions de dollars. Cette « fondation pour la démocratie » se présente elle-même comme « animée par la croyance que la paix est un objectif humain qui peut se réaliser par le développement d’institutions, de procédés et de valeurs démocratiques » mais, en réalité, elle est un volet civil et pratique du service secret américain actif en dehors des Etats-Unis, la CIA. En effet, la NED a été fondée quand les services ont appris que beaucoup de groupes d’opposition en dehors des Etats-Unis d’Amérique, que la CIA avait soutenu activement, étaient tombés en discrédit lorsqu’on avait appris le rôle des services américains dans leur émergence et développement. Il y a quelques années à peine, un ancien directeur de la NED, Allen Weinstein, reconnaissait sans circonlocutions inutiles : « Beaucoup d’actions que nous menons actuellement, la CIA les faisait en secret il y a vingt-cinq ans ».

Les activités actuelles de la NED sont tout à la fois remarquables et surprenantes : dans les années 80 du 20ème siècle, le gros des activités de l’organisation était dirigé vers l’Amérique centrale, où le mouvement sandiniste, étiqueté « marxiste », recrutait des adeptes bien au-delà du Nicaragua ; depuis la fin de la guerre froide, le gros des activités s’est déplacé vers l’Europe orientale, avec, pour mission, d’inclure dans la sphère d’influence américaine les Etats qui s’étaient débarrassé du joug communiste soviétique. Ainsi, la NED a été partie prenante quand il s’est agi de lancer une campagne internationale contre le premier ministre slovaque Vladimir Meciar, considéré comme « nationaliste ». Ensuite, la NED a participé aux troubles qui ont agité la Serbie, la Géorgie et l’Ukraine. Le 7 décembre 2004, à la veille de la « révolution orange » à Kiev, Ron Paul, député républicain à la Chambre des représentants, déclare devant la commission des relations internationales de cette même chambre : « Il est établi qu’une forte somme en dollars, payés par la contribuable américain, s’en est allée en Ukraine, pour soutenir l’un des candidats (ndlr : l’actuel président ukrainien Victor Iouchtchenko). Posons-nous dès lors la question : que ressentirions-nous si la gouvernement chinois essayait de soutenir l’un des candidats à la présidence aux Etats-Unis ? Un tel financement étranger serait considéré à juste titre comme illégal. Or c’est justement ce que nous faisons à l’étranger. Mais ce que nous ne savons pas, c’est le montant exact de la somme, prélevée sur nos deniers publics, qui s’en est allée pour influencer le résultat final du scrutin en Ukraine ».

L’Ukraine cependant demeure la cible principale des activités de la NED sur le continent européen. L’USAID, organisation américaine destinée à l’aide au développement, maintient son point de vue : il faut créer une Ukraine démocratique, prospère et sûre qui « pourra alors être entièrement intégrée dans la communauté euro-atlantique ». L’hégémonie américaine en Europe s’étendrait alors jusqu’aux frontières de la Russie. Ensuite, il faut aussi retourner la « Serbie récalcitrante » et faire de Belgrade une capitale sagement soumise aux volontés américaines. Pour atteindre cet objectif, le « National Democratic Institute » (NDI) a obtenu le soutien de l’USAID afin de soutenir les « partis politiques favorables aux réformes », comme on peut le lire sur internet, de façon à « augmenter leurs chances lors d’élections ». par « favorables aux réformes », on entend toutes les forces politiques prêtes à soumettre tous les intérêts nationaux légitimes de la Serbie aux ukases de Washington et de l’eurocratie bruxelloise. Dans ce cadre, ces forces politiques, pour bénéficier de la générosité américaine doivent reconnaître notamment l’indépendance du Kosovo. Dans cette province sécessionniste, Washington entretient depuis 1999 une base militaire gigantesque de 386 hectares, le « Camp Bondsteel », destiné à devenir l’un des principaux points d’appui des forces américaines dans le Sud-Est de l’Europe.

L’Ukraine cependant demeure la cible principale des activités de la NED sur le continent européen. L’USAID, organisation américaine destinée à l’aide au développement, maintient son point de vue : il faut créer une Ukraine démocratique, prospère et sûre qui « pourra alors être entièrement intégrée dans la communauté euro-atlantique ». L’hégémonie américaine en Europe s’étendrait alors jusqu’aux frontières de la Russie. Ensuite, il faut aussi retourner la « Serbie récalcitrante » et faire de Belgrade une capitale sagement soumise aux volontés américaines. Pour atteindre cet objectif, le « National Democratic Institute » (NDI) a obtenu le soutien de l’USAID afin de soutenir les « partis politiques favorables aux réformes », comme on peut le lire sur internet, de façon à « augmenter leurs chances lors d’élections ». par « favorables aux réformes », on entend toutes les forces politiques prêtes à soumettre tous les intérêts nationaux légitimes de la Serbie aux ukases de Washington et de l’eurocratie bruxelloise. Dans ce cadre, ces forces politiques, pour bénéficier de la générosité américaine doivent reconnaître notamment l’indépendance du Kosovo. Dans cette province sécessionniste, Washington entretient depuis 1999 une base militaire gigantesque de 386 hectares, le « Camp Bondsteel », destiné à devenir l’un des principaux points d’appui des forces américaines dans le Sud-Est de l’Europe.

Le NDI est une organisation proche du parti démocrate, qui « entend procurer aux dirigeants civils et politiques une aide au développement des valeurs, pratiques et institutions démocratiques ». La présidente de cette organisation n’est personne d’autre que Madeleine Albright, qui était ministre des affaires étrangères aux Etats-Unis lorsque l’OTAN menait la guerre contre la Serbie.

Depuis des années déjà, le point focal sur lequel se concentrent les multiples organisations propagandistes et lobbies américains, c’est la Russie. Alors qu’au moment de l’effondrement de l’Union Soviétique, il s’agissait principalement de former une nouvelle « élite » pro-occidentale, aujourd’hui, il s’agit plutôt de lutter contre des « tendances autoritaires ». Car la situation s’est modifiée depuis les « temps bénis » de la présidence de Boris Eltsine ; Moscou a retrouvé confiance en elle-même et s’est redonné une politique étrangère active. Les Russes entendent récupérer leur sphère d’influence perdue en Europe orientale et en Asie centrale et ne plus abandonner ces régions sans résister. Ce dynamisme contrecarre bien entendu les projets de Washington de vouloir dominer sans partage la masse continentale eurasiatique.

Conséquence de cette nouvelle confrontation Est/Ouest : dans les publications de tous ces organismes américains, qui font semblant de vouloir répandre la paix et la démocratie dans le monde, on trouve à foison des tirades très hostiles à l’endroit de la Russie, comme nous le montre, par exemple, un rapport de la « Freedom House ». Cet organisme, financé aux deux tiers par l’Etat américain, a été fondé en 1941 et, parmi ses membres fondateurs, nous trouvons notamment Eleanor Roosevelt, épouse du Président Franklin Delano Roosevelt, franc-maçon de haut grade. En mars 2003, la « Freedom House », qui coopère également avec la fondation « Open Society » du milliardaire George Soros, a soutenu l’attaque américaine contre l’Irak. Dans une déclaration de la « Freedom House », on peut lire : « Du fond du cœur nous espérons que cet effort de guerre, où sont engagé les forces armées américaines, connaîtra un bon aboutissement et que la tyrannie de Saddam Hussein tombera avec un minimum de pertes en vies humaines ».

Dans un rapport de la « Freedom House » daté de juin 2009 et intitulé significativement « Russie – capitalisme sélectif et cleptocratie », la Russie est dépeinte comme un croquemitaine qui oppresse ses citoyens et constitue un danger croissant pour la paix dans le monde. Ce rapport critique le fait « que le Kremlin s’immisce partout dans les anciennes républiques de l’ex-URSS, dans leurs affaires intérieures et financières, dans leurs approvisionnements énergétiques et dans leurs communications stratégiques ». Le rapport ne mentionne pas, bien entendu, que les Etats-Unis font exactement la même chose ! La NED, en effet, soutient toute une série d’ONG russes, dont beaucoup, comme par hasard, s’activent dans la région septentrionale du Caucase, talon d’Achille de l’actuelle Fédération de Russie. Ainsi, au début de l’année, le « Caucasus Institute Foundation » (CIF) a reçu des subsides pour un total de 49.000 dollars ; quant au « Comité tchétchène de sauvegarde nationale », il a reçu 75.000 dollars ; la « Société pour l’amitié russo-tchétchène », elle, a dû se contenter de 25.000 dollars. Les services russes de sécurité reprochent à ces organisations soutenues par les Etats-Unis d’exciter encore davantage les esprits dans une région comme le Caucase du Nord, où la situation est déjà explosive ; l’objectif, ici, est d’obliger la Russie à mobiliser toutes ses ressources dans la pacification de son flanc sud.

La nouvelle politique étrangère de la Russie du tandem Medvedev/Poutine et la renaissance de la conscience géopolitique russe qui l’accompagne dérangent Washington mais il a plus dérangeant encore : la Russie, en dressant des barrières administratives contre les ONG financées et soutenues par l’étranger, impose de ce fait un verrou solide aux immixtions américaines. L’américanosphère riposte dès lors sur le front de la propagande : depuis des années, les écrits de la « Freedom House » dénoncent le soi-disant ressac en Russie des libertés démocratiques et prêchent pour que celle-ci soit dorénavant rangée dans la catégorie des « Etats voyous ». Très récemment, à la mi-janvier 2010, on peut lire dans un des rapports de la « Freedom House » : « Des Etats autoritaires comme l’Iran, la Russie, le Venezuela et le Vietnam ont renforcé récemment leur arsenal répressif ». En 2008, la « Freedom House » avait comparé l’état de la démocratie en Russie avec celui de la Libye et de la Corée du Nord ».

Bernhard TOMASCHITZ.

(article paru dans « zur Zeit », Vienne, n°3/2010 ; trad.. franç. : Robert Steuckers).

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manipulations médiatiques, médias, etats-unis, hégémonisme, actualité, politique internationale, serbie, ukraine, tchétchénie, caucase |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Haïti et les Etats-Unis au 20ème siècle

Haïti et les Etats-Unis au 20ème siècle

Entre 1849 et 1913, les navires de guerre américains sont entrés vingt-quatre fois dans les eaux territoriales haïtiennes, toujours « pour protéger les vies et les propriétés américaines ».

En 1914, les Américains placent le président haïtien devant un choix : céder l’administration des douanes aux Etats-Unis ou s’en aller. Le président refuse et l’Amiral Caperton fait débarquer ses marines, bloquer le parlement par des sentinelles américaines ; dans l’hémicycle, des officiers américains surveillent les députés avec des airs menaçants et, du coup, un nouveau président est élu. Ce nouveau président crée aussitôt une nouvelle constitution, adaptée aux circonstances, qui consent notamment aux étrangers le droit d’acheter des terres à Haïti. Selon le « Département d’Etat » américain, il n’avait pas été possible d’agir autrement car : « si notre occupation doit avoir un effet positif pour Haïti et favoriser son progrès, l’arrivée de capitaux étrangers s’avère nécessaire et on ne pourra évidemment pas demander à des Américains d’investir leur argent dans des plantations et des entreprises agricoles sans qu’ils ne puissent disposer de la propriété pleine et entière de ces terres ».

En 1914, les Américains placent le président haïtien devant un choix : céder l’administration des douanes aux Etats-Unis ou s’en aller. Le président refuse et l’Amiral Caperton fait débarquer ses marines, bloquer le parlement par des sentinelles américaines ; dans l’hémicycle, des officiers américains surveillent les députés avec des airs menaçants et, du coup, un nouveau président est élu. Ce nouveau président crée aussitôt une nouvelle constitution, adaptée aux circonstances, qui consent notamment aux étrangers le droit d’acheter des terres à Haïti. Selon le « Département d’Etat » américain, il n’avait pas été possible d’agir autrement car : « si notre occupation doit avoir un effet positif pour Haïti et favoriser son progrès, l’arrivée de capitaux étrangers s’avère nécessaire et on ne pourra évidemment pas demander à des Américains d’investir leur argent dans des plantations et des entreprises agricoles sans qu’ils ne puissent disposer de la propriété pleine et entière de ces terres ».

Dans la foulée, les marines occupent les bureaux de douane dans les dix escales maritimes les plus importantes du pays. En septembre 1915, les Américains envahissent l’ensemble du territoire haïtien.

Un ordre du Haut Commissaire interdit tout discours et tout écrit qui contiendraient « des critiques à l’endroit des forces armées américaines ou tenteraient de fomenter des manifestations contre des fonctionnaires américains ». L’occupation se prolongera jusqu’en 1934.

Quand les Américains s’en vont, 92% de la population est analphabète tandis que les énormes ressources naturelles de l’île sont exploitées au bénéfice exclusif des soixante familles américaines qui contrôlent les deux tiers des exportations et les neuf dixièmes des importations à Haïti. 30% des terres arables, qui produisaient auparavant pour le marché local, étaient désormais destinées à une agriculture intensive pour l’exportation. L’inévitable migration des populations rurales vers les centres urbains a mis à la disposition du grand capital une main-d’œuvre prête à travailler une journée entière pour 20 cents de dollar !

(article paru dans « Rinascita », Rome, 20 janvier 2010 ; trad.. franc. : Robert Steuckers).

00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, etats-unis, impérialisme, haïti, caraïbes, antilles, amérique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Fabriquer l'ennemi allemand

Doris NEUJAHR:

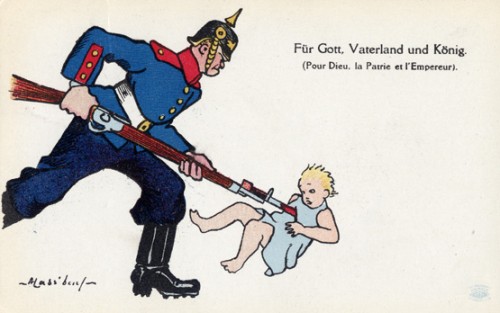

Fabriquer l’ennemi allemand de l’humanité: propagande alliée pendant et après la première guerre mondiale

Le postulat de la “singularité” allemande sert à marquer certains épisodes bien précis de l’histoire germanique; récemment, on le retrouve dans une décision du Tribunal Fédéral Constitutionnel (Bundesverfassungsgericht) concernant le paragraphe 130 du Code pénal. Il a acquis le statut de l’évidence et pourtant… Déjà, immédiatement après la première guerre mondiale, ce postulat avait été bel et bien établi, figé dans ses contours: bon nombre d’horreurs de guerre commises par les Allemands n’existaient en fait que dans la seule propagande alliée puis, graduellement, revêtaient un statut d’évidence, admis par tous. Au niveau de la propagande, l’image du barbare singulier était donc bien assise dans les esprits, comme l’histoire des mains tranchées des garçonnets belges. Mais au niveau politique, elle était également devenue un “topos” incontesté.

Dans une note du premier Ministre français Georges Clémenceau, datée du 16 juin 1919 et remise à la délégation allemande à Versailles, il est dit, textuellement, que l’Allemagne « a voulu satisfaire sa passion de la tyrannie par la guerre » et que son comportement « constitue le plus grand crime contre l’humanité et contre la liberté des peuples qu’ait jamais commis, en pleine conscience, une nation se prétendant civilisée ». Ce comportement était déclaré « sans exemple dans l’histoire ».

Sur le plan philosophique, ce fut notamment l’Américain John Dewey qui contribua à consolider cette image négative de l’Allemagne par un pamphlet germanophobe intitulé « Philosophie allemande et politique allemande ». Dewey fait remonter le mal allemand à Kant et, en terminant son pamphlet, il écrit, le ton menaçant : « En soi et pour soi, l’idée (kantienne) de paix est une idée négative, une idée policière », qui ne connaît aucune limite, ni même une « limite nationale ». Ce pamphlet date de l’année 1915 et a été réédité en 1942, sans aucune modification, avec le simple ajout d’une préface et d’un chapitre consacrés au national-socialisme.

Les Allemands reprennent à leur compte la propagande alliée

Bien avant sa défaite militaire de la première guerre mondiale, l’Allemagne avait perdu la bataille de la propagande. Le Reich n’a jamais trouvé la parade contre le droit coutumier anglais, contre l’art britannique de maquiller ses intérêts matériels et ses intérêts de puissance impériale sous les oripeaux d’une morale décrétée supérieure et universelle. Cette habitude d’octroyer bonne conscience au désir ardent de faire du profit et de poursuivre des objectifs de puissance, s’enracine dans le puritanisme et est ressenti subjectivement comme « honnête » et « normal ». Comme cette habitude de penser et de ressentir était liée organiquement à une puissance globale, elle est devenue un fait accepté au niveau international.

Les hommes politiques et les publicistes allemands ont réagi à cette attitude générale anglaise en niant explicitement tout fondement et toute substance aux justifications morales et en affirmant un réalisme politique, posé, lui, comme dépourvu de toute hypocrisie. Mais, par la suite, personne n’a considéré que cette position allemande était juste et honnête : au contraire, on a dit tout de go que ce réalisme confirmait le droit moral des Britanniques et révélait le non droit allemand. La supériorité géostratégique des Alliés a payé sur le plan de la propagande. Le blocus britannique, destiné à affamer l’Allemagne, s’est montré cruellement efficace, mais s’est déroulé de manière quasi naturelle, sans dramatisation aucune. La guerre sous-marine, qui constitua la riposte allemande, fut amplement dramatisée et chaque torpillage de navire, acte de guerre spectaculaire, fut considéré comme la preuve tangible de la barbarie allemande.

Après la seconde guerre mondiale, ces réflexes devinrent habituels : les Allemands reprenaient à leur compte les descriptions inamicales que produisaient les propagandes alliées pour les dénigrer et les stigmatiser. Mais ce n’était pas nouveau. On a connu quelques précédents lors de la première guerre mondiale. Le plus emblématique nous est fourni par le philosophe Ernst Bloch (1885-1977), réformé du service militaire allemand pour raisons de santé ; pour poursuivre ses études, on l’avait même autorisé à séjourner en Suisse. Il y créa un forum sous la forme d’un journal édité à Berne, la « Freie Zeitung », dont le premier numéro sortit de presse le 14 avril 1917, cinq jours après la déclaration de guerre des Etats-Unis au Reich. Cette publication cessa de paraître le 27 mars 1920. On ne sait pas grand chose de son financement. On estime que des sommes d’argent sont venues de France et des Etats-Unis. Parmi les collaborateurs de ce journal, dont les noms sont encore connus aujourd’hui, nous retrouvons Kurt Eisner, futur premier ministre bavarois, le publiciste Maximilian Harden et Carl von Ossietzky, futur éditeur de « Weltbühne ».

Après la seconde guerre mondiale, ces réflexes devinrent habituels : les Allemands reprenaient à leur compte les descriptions inamicales que produisaient les propagandes alliées pour les dénigrer et les stigmatiser. Mais ce n’était pas nouveau. On a connu quelques précédents lors de la première guerre mondiale. Le plus emblématique nous est fourni par le philosophe Ernst Bloch (1885-1977), réformé du service militaire allemand pour raisons de santé ; pour poursuivre ses études, on l’avait même autorisé à séjourner en Suisse. Il y créa un forum sous la forme d’un journal édité à Berne, la « Freie Zeitung », dont le premier numéro sortit de presse le 14 avril 1917, cinq jours après la déclaration de guerre des Etats-Unis au Reich. Cette publication cessa de paraître le 27 mars 1920. On ne sait pas grand chose de son financement. On estime que des sommes d’argent sont venues de France et des Etats-Unis. Parmi les collaborateurs de ce journal, dont les noms sont encore connus aujourd’hui, nous retrouvons Kurt Eisner, futur premier ministre bavarois, le publiciste Maximilian Harden et Carl von Ossietzky, futur éditeur de « Weltbühne ».

Pour Ernst Bloch, alors âgé de 32 ans, il était clair qu’après l’entrée en guerre des Etats-Unis, l’Allemagne ne pouvait plus gagner la partie. Le maximum qu’elle pouvait escompter, c’était une paix avec pertes territoriales et économiques « supportables ». Toutefois, il acceptait le projet de Clémenceau de poursuivre la guerre à outrance jusqu’à la défaite définitive de l’Allemagne, contrairement à l’avis émis par le pacifiste Helmut von Quidde, qui demandait une paix honorable basée sur l’entente et le compromis entre les parties. Comment Bloch justifiait-il sa position ? Parce que, affirmait-il dans les colonnes de son journal, l’Allemagne était « le pays, où la guerre avait été érigée en principe nécessaire et constitutif de l’Etat, et où cet état de chose demeurerait [si on n’y portait remède]». Pour Bloch, l’Empire allemand, et surtout sa composante prussienne, n’incarnaient pas des systèmes simplement critiquables mais étaient bel et bien l’incarnation du « mal en soi ». Il y régnait, disait-il, l’infamie, l’immoralité, le machiavélisme sans scrupules, le mensonge sans limite et l’opportunisme.

Bloch hissait au rang d’axiome intangible la « vérité » d’une culpabilité exclusive de l’Allemagne dans le déclenchement des hostilités et dans les crimes de guerre. « Les Allemands ont commis des crimes abominables. Les autres se sont défendus. Ils se sont défendus par nécessité ». La guerre des Alliés avait pour but d’affronter « la substance générée par toutes les années criminelles de l’Allemagne et de la Prusse », cause de la guerre : elle affrontait dès lors un « mal radical ».

Il faut placer l’Allemagne devant un « parlement mondial et moral »

Si les Allemands se montraient incapables de faire leur devoir, c’est-à-dire d’abattre par eux-mêmes le régime impérial, alors il fallait bien que leurs ennemis prennent cette tâche nécessaire en charge. En janvier 1918, Bloch critique le Président américain Woodrow Wilson, lorsque celui-ci suggéra de faire la différence entre les diverses factions politiques allemandes afin d’aboutir éventuellement à des négociations de paix. L’Allemagne, prétendait Bloch, « n’est rien d’autre d’un seul et unique camp militaire (…), une nation égocentrique, agitée par la fringale de puissance la plus brutale et la plus élémentaire qui soit ». Il ajoutait : « les nuances qui peuvent exister entre Hindenburg et le social-démocrate Scheidemann sont tout au plus de nature ‘tactique’ ». L’alternative à la défaite allemande ne serait rien d’autre qu’une « défaite de l’humanité », entrainant une « dépression générale de celle-ci ».

De « ce mal radical des puissances centrales, de ce mal purement élémentaire qu’est ce matérialisme de puissance, étranger au christianisme », l’ensemble du peuple allemand est partie prenante, car « il s’est tu, et même, il a acclamé pendant quatre longues années les actes les plus honteux et les plus diaboliques de son gouvernement ». L’Allemagne, posée ainsi comme « ennemie de l’humanité », devait être traduite devant un « parlement mondial aux effectifs complets et aux objectifs moralisants », où le seul « droit principal et décisif de tout Allemand aurait été de manifester son repentir et de ressentir sa culpabilité ». La culpabilité allemande dans le déclenchement de la guerre n’avait pas à être prouvée au départ de faits avérés mais devant surtout recevoir une interprétation morale. Pour Bloch, il y avait profondément ancrée en chaque Allemand une virulente propension à la destruction.

Bloch concédait certes qu’il y avait de multiples causes à la guerre, des causes économiques, diplomatiques, politiques et « relevant de l’humain en général, vu que toute cette époque s’était éloignée de Dieu ». Cependant, ce faisceau de causes variées ne « devait nullement dispenser tout spécialement et tout particulièrement l’homme allemand et l’ensemble du peuple allemand de s’interroger sur la responsabilité de cette guerre ».

Ses espoirs en l’avenir, Bloch les plaçaient alors dans les Etats-Unis d’Amérique, dirigés par le Président Woodrow Wilson, et dans la Russie. Ces deux Etats constituent, ensemble, « la nouvelle masse intellectuelle de l’avenir » et représentent la « nouvelle universalité intellectuelle de la communauté humaine ». Une « nouvelle mystique de la fraternité et de la communion des hommes jaillit de la jeunesse ouverte de l’Amérique et de la chaleur humaine russe, une mystique toute de profondeur et d’espoir christique ; depuis la fraicheur aurorale de ces deux empires, le Bien radical illumine le monde ».

A cette toute-puissance, désormais partout perceptible, l’Allemand doit se soumettre car il n’a pas d’autre alternative. Bloch louait les initiatives du nouveau premier ministre bavarois Kurt Eisner, qui, le 25 novembre 1918, avait fait publier unilatéralement des documents issus du ministère bavarois des affaires étrangères, pour attester de la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre : c’était, aux yeux de Bloch, un « acte moral » et une tentative « d’apporter enfin une flamme éthique incandescente et de provoquer une rénovation fondamentale du peuple dans cette Allemagne pourrie ». Mais tout cela ne suffisait pas ; il ne fallait pas seulement des actions politiques démonstratives. « Par le repentir, c’est-à-dire en vivant intérieurement la culpabilité allemande, en se sentent humblement coresponsable de l’injustice commise, en inversant les voies jadis empruntées, en changeant les prémisses intérieures qui avaient conduit les Allemands à prendre l’initiative de déclencher les hostilités, chacun, individuellement, dans l’Allemagne prussienne (…) doit s’engager dans cette voie ». La culpabilité allemande relève « d’une substance psycho-éthique », à laquelle seul le repentir peut mettre un terme, car il rejetterait « l’acte et ses racines, les extirperait du centre vital même de la personne, des sentiments communs ». Dans ces phrases, tout est déjà esquissé, tout ce que Karl Jaspers a expliqué en détail dans son écrit de 1945/46, « Die Schuldfrage » (« La question de la culpabilité »). On peut évidemment rétorquer que Bloch a exagéré mais qu’il a tout de même repéré une vérité intérieure, qui s’est révélée en 1945.

A cette toute-puissance, désormais partout perceptible, l’Allemand doit se soumettre car il n’a pas d’autre alternative. Bloch louait les initiatives du nouveau premier ministre bavarois Kurt Eisner, qui, le 25 novembre 1918, avait fait publier unilatéralement des documents issus du ministère bavarois des affaires étrangères, pour attester de la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre : c’était, aux yeux de Bloch, un « acte moral » et une tentative « d’apporter enfin une flamme éthique incandescente et de provoquer une rénovation fondamentale du peuple dans cette Allemagne pourrie ». Mais tout cela ne suffisait pas ; il ne fallait pas seulement des actions politiques démonstratives. « Par le repentir, c’est-à-dire en vivant intérieurement la culpabilité allemande, en se sentent humblement coresponsable de l’injustice commise, en inversant les voies jadis empruntées, en changeant les prémisses intérieures qui avaient conduit les Allemands à prendre l’initiative de déclencher les hostilités, chacun, individuellement, dans l’Allemagne prussienne (…) doit s’engager dans cette voie ». La culpabilité allemande relève « d’une substance psycho-éthique », à laquelle seul le repentir peut mettre un terme, car il rejetterait « l’acte et ses racines, les extirperait du centre vital même de la personne, des sentiments communs ». Dans ces phrases, tout est déjà esquissé, tout ce que Karl Jaspers a expliqué en détail dans son écrit de 1945/46, « Die Schuldfrage » (« La question de la culpabilité »). On peut évidemment rétorquer que Bloch a exagéré mais qu’il a tout de même repéré une vérité intérieure, qui s’est révélée en 1945.

C’est aussi l’argumentation choisie par l’historien Jörg Später qui, à la fin de la monographie qu’il consacre à Robert Vansittart et où il évoque les tirades germanophobes de l’homme politique britannique, écrit : « L’opinion qu’il avait des Allemands est devenue idée générale parce que le monde objectif s’est rapproché de l’image, celle que la folie persécutrice a esquissé au départ de ce monde». Cela sonne comme une brillante réflexion mais ce n’est qu’une dialectique fort superficielle, car les actions des Allemands y sont expliquées comme issues d’un esprit immanent, qui ne s’auto-réalise que dans le crime, alors que tout raisonnement cohérent se devrait de relier esprit et actions de manière dialectique dans le contexte international.

Carl Schmitt a écrit en 1948, en évoquant les crimes commis lors des révolutions et en abordant la thématique des « crimes contre l’humanité » : « Ce sont des crimes d’opinion venu du côté négatif. Ils devaient immanquablement survenir, par nécessité dialectique, après que, par humanisme, on ait découvert les crimes d’opinion commis par la bonne opinion. En d’autres termes, ce sont des actions nées d’opinions misanthropes, c’est-à-dire c’est tout ce que fait celui qui a été déclaré ennemi de l’humanité ».

L’Allemagne a donc été déclarée ennemie de l’humanité bien avant la prise de pouvoir par les nationaux-socialistes. Pour les historiens, ce devrait être captivant de chercher à savoir si, par là même, une situation a été favorisée et dans quelle mesure et si cette situation a conduit à commettre des crimes du type de ceux que l’on a attribué faussement à l’Allemagne lors de la première guerre mondiale. Sur le plan scientifique, ce serait plus fécond que de s’accrocher au vieux postulat de la singularité.

Doris NEUJAHR.

(article paru dans « Junge Freiheit », Berlin, n°2/2010).

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, première guerre mondiale, propagande, manipulations médiatiques, weimar, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

1955: la neutralité autrichienne est proclamée!

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

1955: la neutralité autrichienne est proclamée!

Le nouveau gouvernement autrichien issu des élections est dirigé par le conservateur (ÖVP) FIGL; RENNER devient Président de la République. Mais le gouvernement FIGL est soumis à une pesante tutelle de la part de la Commission de Contrôle inter-alliée (Gran-de-Bretagne, USA, France, URSS). Tout acte du gouvernement de Vienne devait être soumis à cette Commission de contrôle; on en veut pour mémoire cette déclaration gouvernementale que FIGL dut présenter trois fois avant d'obtenir le "nihil obstat". Cependant, FIGL, rusé et fin politique, va insister, lors de la lecture de sa déclaration gouvernementale devant le Parlement au-trichien sur l'unité du pays et sur la néces-sité de supprimer le statut d'occupation.

Le nouveau gouvernement autrichien va tout faire pour éviter d'être une marion-nette des Alliés et, pour ce faire, va souvent opposer les Alliés les uns aux autres, afin d'alléger la tutelle.

L'Autriche devait entretenir quatre armées d'occupation (en tout, 352.OOO hommes). En outre, l'économie autrichienne avait été im-briquée dans l'économie allemande depuis 1938, ce qui permettait aux Alliés occiden-taux et soviétiques de s'en emparer au nom des réparations de guerre. Les Soviétiques vont ériger dans cette optique un "Konzern" pour l'exploitation des industries dont ils ont pris possession en Autriche: l'USIA (Upravlenié savietskovo immouchest-va v Austrii ou "Administration des biens soviétiques en Autriche"). Ce vaste ensem-ble comprenait des industries les plus di-verses: lunettes, chaussures, papier, in-dustrie aéronautique, pétroles, etc. L'USIA bénéficiait de l'extra-territorialité et les profits partaient en bloc à Moscou. La gestion était assurée par des cadres du parti communiste soviétique.

En 1946, les compétences du gouvernement autrichien sont élargies par un accord avec les puissances occupantes. Dorénavant, seul un veto unanime des quatre puissances occupantes pouvait arrêter l'application des lois et actes promulgués par le gouver-nement de Vienne. Les négociations en vue d'arriver à un Traité d'Etat (Staatsvertrag) commenceront à l'initiative de Vienne.

En 1947/48, la guerre froide éclate et le refroidissement des relations entre les USA et l'URSS met le problème de ce Traité d'Etat au frigo. Par ailleurs, il faut savoir que les Yougoslaves, soutenus à l'époque par Mos-cou, font valoir des revendications sur cer-taines parties du territoire autrichien. La guerre froide, en engendrant la bipolari-sation autour de Washington et de Moscou, permet aux deux super-gros de renforcer la cohésion de leurs satellites derrière leurs bannières respectives. Dès que commence la guerre froide, ce seront surtout les USA qui s'opposeront à tout Traité d'Etat réglant la question autrichienne. Ainsi, le 10 mars 1948, le Ministre américain des Affaires Etrangères, MARSHALL, déclare que l'Autri-che fait partie de "l'Occident" et qu'en con-séquence une neutralisation de ce pays n'est pas souhaitable. A la même époque, l'URSS se déclare prête, elle, à signer un Traité d'Etat rendant à l'Autriche son indépen-dance à condition que ce pays soit et de-meure neutre (blockfrei). A la suite de la rupture entre STALINE et TITO, les reven-dications yougoslaves ne sont plus soute-nues par Moscou. La France et la Grande-Bretagne se montrent également favorables à la conclusion d'un Traité d'Etat. Mais les Etats-Unis vont s'y opposer catégoriquement car ils se rendent compte qu'une neutra-lisation de l'Autriche rendrait plus difficile une "intégration" des zones d'occupation oc-cidentales d'Allemagne à "l'Occident", c'est-à-dire au monde américain. Pendant ce temps, sur le territoire de la future RFA, cette intégration se poursuit: en 1948, le mark occidental est introduit dans la partie ouest de l'Allemagne, ce qui provoque le blocus de Berlin par les Soviétiques. En avril 1949, l'OTAN est mise sur pied. Les Soviétiques, de leur côté, mettent au pas la Tchécoslovaquie et c'est le coup de force communiste de Prague de février 1948.

En 1950, la guerre éclate en Corée. L'Ouest se range derrière les USA au nom des Nations Unies. L'Est se range derrière l'URSS. La tension entre les blocs atteint son paro-xysme. Plus que jamais, l'Autriche est me-nacée par le spectre de la division. De plus, à Vienne, des troubles sociaux éclatent suite à la brusque augmentation du coût de la vie. Américains et Soviétiques soutiennent leurs créatures respectives; ainsi, un chef de ban-de, Franz OLAH, reçoit le soutien de Wa-shington afin de constituer une troupe de choc prête à être l'embryon d'une future ar-mée autrichienne à intégrer dans l'OTAN. Au bout de quelques temps, les troubles ces-sent; l'Autriche reste occupée mais ne se di-vise pas.

En 1954, il est de plus en plus question de faire entrer la République Fédérale d'Alle-magne (créée en 1949) dans l'OTAN. Pour les Autrichiens, la conclusion du Traité d'E-tat semble remise aux calendes grecques... C'est alors que l'URSS débloque la situation. En février 1955, le Ministre soviétique des Affaires Etrangères, MOLOTOV, déclare de-vant le Soviet Suprême qu'il n'y a plus au-cune raison de différer la conclusion d'un Traité d'Etat avec l'Autriche. Ensuite, le gou-vernement soviétique propose au gouver-nement autrichien un accord mettant les puissances occidentales devant le "fait ac-compli".

Informés, les Américains repoussent toute idée de neutralisation de l'Autriche car cela signifierait une coupure territoriale de l'OTAN, avec l'Allemagne Fédérale au Nord et l'Italie au Sud, coupure qui rendrait la "position américaine intenable" (sic!). Les Atlantistes ajoutent même que si l'Autriche devient neutre, elle tombera inévitablement dans la sphère d'influence soviétique. Pour le Ministre américain des Affaires Etran-gères, John Foster DULLES, les politiciens conservateurs viennois, surtout le Chan-celier RAAB et le Ministre des Affaires Etrangères FIGL, devenaient presque des "crypto-communistes". La tension monte alors entre Vienne et Washington. Afin de dissuader le gouvernement autrichien d'ac-cepter les propositions soviétiques, le gou-vernement américain envoie à Vienne une de ses créatures, GRUBER, l'ancien Ministre des Affaires Etrangères, devenu ambassa-deur à Washington. Sa mission consiste à persuader le gouvernement du Chancelier RAAB que l'Autriche doit rester solidaire de l'Occident, c'est-à-dire des Etats-Unis. Les Américains vont même proposer au gouver-nement RAAB de s'installer à Salzbourg! Mais le gouvernement de Vienne, conscient de l'enjeu historique, voulait à tout prix éviter la division de l'Autriche et résista aux sirènes américaines.

KREISKY, Secrétaire d'Etat au Ministère autrichien des Affaires Etrangères, informe alors l'ambassadeur soviétique KOUDRA-CHEV que Vienne accepte un statut de neu-tralité semblable à celui de la Suisse.

Le 11 avril 1955, une délégation du gouver-nement autrichien composée du chancelier RAAB, du Vice-Chancelier SCHÄRF, du Mi-nistre des Affaires Etrangères FIGL et du Secrétaire d'Etat KREISKY est invitée à Mos-cou. Rapidement, on se met d'accord pour indemniser les Soviétiques: l'USIA sera rem-boursée en six ans pour un prix de 150 millions de dollars. Mais pour le Kremlin, l'Autriche devait se déclarer formellement neutre. Après quelques hésitations dues à la colère des Américains, les Autrichiens ac-ceptent et signent le 15 avril le mémo-randum de Moscou proclamant la neutralité de l'Autriche, selon le modèle suisse.

A Washington, c'est la consternation. En Al-lemagne Fédérale, le collabo ADENAUER voit sa position ébranlée... Les Soviétiques pro-posent ensuite une conférence des Ministres des Affaires Etrangères des quatre; ce que Washington repousse immédiatement. La Pravda parle alors à juste titre d'une "nou-velle manœuvre des ennemis de l'indé-pendance autrichienne"...

Mais les événements s'accélèrent: le 9 mai, dix ans après la capitulation du IIIème Reich, la République Fédérale d'Allemagne entre dans l'OTAN. Finalement, devant les pres-sions conjointes de Moscou et de Vienne, les ambassadeurs des quatre se mettent d'ac-cord sur le texte du Traité d'Etat et cela sur-tout parce que la RFA est désormais ancrée à l'Ouest. Le 15 mai 1955, les Ministres des Affaires Etrangères d'URSS (MOLOTOV), du Royaume-Uni (MACMILLAN), de France (PI-NAY) et des Etats-Unis (DULLES) signent le texte du Traité d'Etat avec le Ministre autri-chien des Affaires Etrangères FIGL. DULLES, on s'en doute, signait à contre-cœur. Selon ce Traité, l'Autriche se déclare neutre et les troupes d'occupation soviétiques, britanni-ques, françaises et américaines évacuent le territoire dans les mois qui suivent.

Après dix ans d'occupation, l'Autriche, inté-grée dans le Reich national-socialiste en 1938, a réussi à recouvrer son indépen-dance. Certes, économiquement, elle est liée à l'Ouest mais politiquement elle est "blockfrei". La volonté conjointe de Mos-cou et de Vienne ont donc empêché que l'Autriche soit divisée en deux, comme l'Al-lemagne, et qu'il y ait un mur de Vienne...

Roland VAN HERTENDAELE.

Ce texte constitue le résumé d'une confé-rence prononcée à Bruxelles le jeudi 5 décembre 1985, dans le cadre des cycles de conférences organisés chaque année par la revue Orientations.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, années 50, neutralité, autriche, europe centrale, mitteleuropa |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 01 février 2010

Schritt in Richtung Kriegsrecht in den USA

Schritt in Richtung Kriegsrecht in den USA

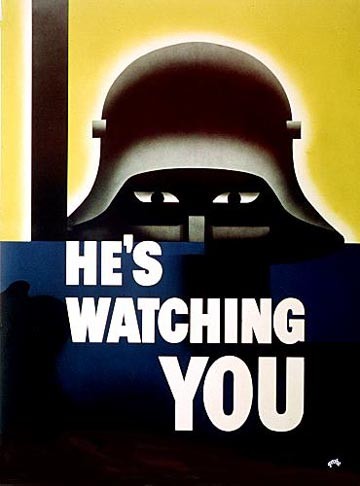

Wenige Wochen nachdem ihm der Friedensnobelpreis verliehen worden ist (warum genau, kann keiner so recht sagen), hat Präsident Obama eine neue Exekutivorder unterzeichnet, die die Vereinigten Staaten wieder einen großen Schritt näher in Richtung auf einen De-facto-Polizeistaat und die mögliche Verhängung des Kriegsrechts bringt.

Am 11. Januar gab das Weiße Haus in einer Presseerklärung – die in der Nachrichtenflut über die tragischen Ereignisse am folgenden Tag in Haiti weitgehend unbeachtet geblieben ist – bekannt, dass der Präsident eine Exekutivorder mit dem harmlos klingenden Titel »Bildung des Gouverneursrats« unterzeichnet hat. Der Titel der Order ist irreführend, denn tatsächlich werden nur die Gouverneure von zehn der 50 US-Bundesstaaten dem Rat angehören, der dem US-Verteidigungsminister unterstehen wird. Es bedeutet eine einschneidende Veränderung, denn nachdem das Militär nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren in die innenpolitischen Auseinandersetzungen eingegriffen hatte, war 1878 vom der Kongress das bis heute geltende Posse-Comitatus-Gesetz verabschiedet worden, das den Einsatz der US-Streitkräfte im eigenen Land verbietet.

Am 11. Januar gab das Weiße Haus in einer Presseerklärung – die in der Nachrichtenflut über die tragischen Ereignisse am folgenden Tag in Haiti weitgehend unbeachtet geblieben ist – bekannt, dass der Präsident eine Exekutivorder mit dem harmlos klingenden Titel »Bildung des Gouverneursrats« unterzeichnet hat. Der Titel der Order ist irreführend, denn tatsächlich werden nur die Gouverneure von zehn der 50 US-Bundesstaaten dem Rat angehören, der dem US-Verteidigungsminister unterstehen wird. Es bedeutet eine einschneidende Veränderung, denn nachdem das Militär nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren in die innenpolitischen Auseinandersetzungen eingegriffen hatte, war 1878 vom der Kongress das bis heute geltende Posse-Comitatus-Gesetz verabschiedet worden, das den Einsatz der US-Streitkräfte im eigenen Land verbietet.

Wie Obama in seiner Erklärung anlässlich der Unterzeichnung erklärt, soll mit der Exekutivorder »die Partnerschaft zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten zum Schutz unseres Landes vor allen möglichen Gefahren weiter gestärkt werden …, der Rat wird sich mit Fragen beschäftigen wie: der Einsatz der Nationalgarde der einzelnen Staaten; der inneren Sicherheit, des Zivilschutzes, die Abstimmung und das Zusammenwirken von zentralen und bundesstaatlichen militärischen Aktivitäten in den Vereinigten Staaten.« (Hervorhebung durch den Autor – W.E.)

Den Vorsitz über den Rat wird nicht einer der gewählten Gouverneure der Bundesstaaten, sondern der Verteidigungsminister haben, der ja nicht gewählt, sondern ernannt wird. Außerdem gehören dazu der Minister für Heimatschutz sowie der Berater des Präsidenten für Heimatschutz und Terrorbekämpfung, der Berater für Angelegenheiten der Regierung und Öffentlichkeit, der für innere Sicherheit zuständige Stellvertretende Minister im Verteidigungsministerium sowie der Kommandeur von U.S. Northern Command, der Kommandeur der Küstenwache und der Chef der Nationalgarde. Der Verteidigungsminister wird einen Direktor für den Rat ernennen.

Durch Obamas Exekutivorder wird die Grenze zwischen militärischer und ziviler Zuständigkeit in Richtung Kriegsrecht verwischt.

Mit diesem Schritt setzt Obama die Politik seines Vorgängers George W. Bush fort, der 2007 ein Veto gegen den »National Defense Autorization Act« [mit diesem Gesetz wird der Haushalt für das Verteidigungsministerium bestimmt] für den Haushalt 2008 eingelegt hatte, weil der Präsidentschaft darin diese neue Instanz nicht gewährt worden war. Nachdem das Gesetz um einen entsprechenden Zusatz ergänzt worden war, hat Bush es damals als »US Public Law Nr. 110-181« unterzeichnet.

Studenten, die sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigen, werden auffällige Parallelen zu den »Notverordnungen« für die Beschränkung bürgerlicher Freiheiten wie der Rede- und Reisefreiheit erkennen, die der damalige Reichskanzler Hitler nach dem Reichstagsbrand erlassen hatte. George Bush feierte 2001 seinen merkwürdigen Wahlsieg, der durch den beispiellosen (und verfassungswidrigen) Eingriff des Supreme Court zustande gekommen war. Sofort nach den katastrophalen Ereignissen des 11. Septembers wurde der sogenannte »Patriot Act« verabschiedet, ein neues Gesetz, das die bürgerlichen Freiheiten, das Recht auf Privatsphäre und die Reisefreiheit einschränkt. Durch die jüngste Exekutivorder wird einem vom Pentagon geführten militärischen Kommando die Kontrolle über zivile Notstandmaßnahmen noch direkter unterstellt.

Bürgerrechtsgruppen befürchten, dass dieser neue Rat die langgehegten Pläne des Pentagons genehmigen wird, im Fall des »nationalen Notstands« die Kontrolle über die Nationalgarde der einzelnen Bundesstaaten zu übernehmen.

Obamas neuer Cyberspace-Zar rät zur Überwachung von »Verschwörungstheoretikern«

Zur gleichen Zeit, als der Gouverneursrat gebildet wurde, hat der Präsident einen sehr umstrittenen Juristen der Havard Law School, Professor Cass Sunstein, zum Leiter des Office of Information and Regulatory Affairs (Büro für Information und Regulierungsangelegenheiten) ernannt.

Der ehemalige Harvard-Professor und heutige »Regulierungs- und Informationszar« Cass Sunstein will Gruppen, die beispielsweise den Klimawandel bestreiten, von der Regierung unterwandern lassen.

Vor seinem Wechsel nach Washington hatte Sunstein in einem im Januar 2008 veröffentlichten Harvard-Bericht, der den Titel »Verschwörungstheorien« trug, dazu geraten, die Regierung solle bestimmte Gruppen unterwandern – er sprach von »kognitiver Infiltration« –, um dort Zweifel zu säen und Unruhe zu schüren. Agents provocateurs sollen in verschiedene regierungskritische Gruppen eingeschleust werden, die seiner nicht näher präzisierten Auffassung nach »Verschwörungstheorien« verbreiten. Als Beispiele nennt er Gruppen, die bestreiten, dass vom Menschen verursachte Emissionen zum Klimawandel führen, die nicht an die offizielle Darstellung des Kennedy-Mords glauben, oder die die offizielle Osama-bin-Laden-Version des 11. September 2001 anzweifeln. Als Informations- und Regulierungs»zar« steht Sunstein nun einer Behörde vor, die potenziell enorme Macht über das Internet hat und andere Freiheiten einschränken kann.

Dienstag, 26.01.2010

© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, politique internationale, politique, obama |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

haiti: The U.S. Created the Earthquake in Haiti?

| Haiti: The U.S. Created the Earthquake in Haiti? |

|

|